2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第9课 两宋的政治与军事 课件(27张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第9课 两宋的政治与军事 课件(27张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-09 15:26:42 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

历史

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课 两宋的政治和军事

(一)背景

960年,赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝,定都东京(开封),史称北宋。

北宋建立后,陆续消灭了几个割据政权,实现了中原地区局部统一。

一、宋初中央集权的加强

背景:

(1)唐中后期三省六部制的演变,中书门下成为最高机构,相权膨胀;

(2)唐末、五代以来的藩镇割据、武将干政,中央集权的削弱;

(3)宋初统治者对前代经验与教训的吸取。

阅读教材P58-59,概括宋初加强专制集权采取的主要措施

提示:从中央、地方、军事、选官制度等方面进行概括

(二)措施

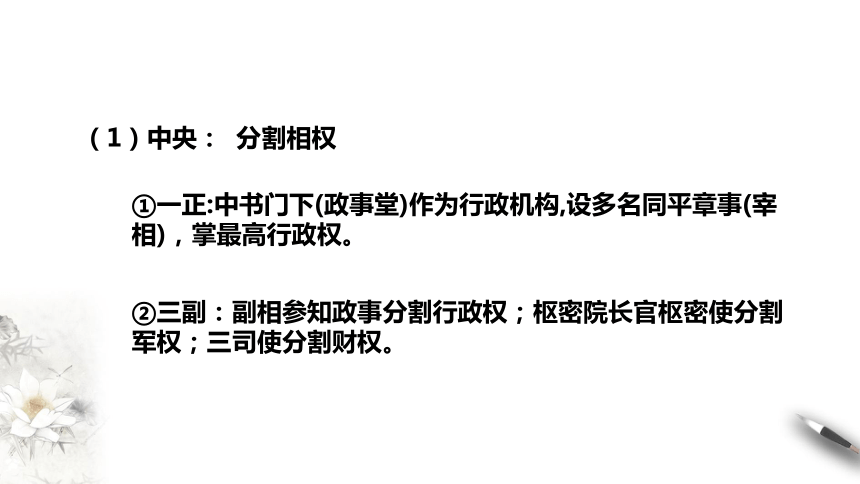

(1)中央:

分割相权

①一正:中书门下(政事堂)作为行政机构,设多名同平章事(宰相),掌最高行政权。

②三副:副相参知政事分割行政权;枢密院长官枢密使分割军权;三司使分割财权。

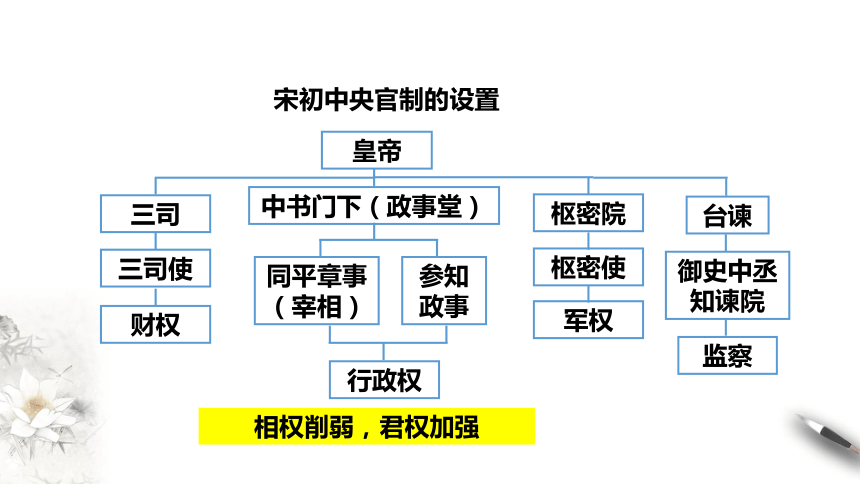

皇帝

中书门下(政事堂)

同平章事

(宰相)

参知政事

枢密院

三司

三司使

枢密使

财权

行政权

军权

台谏

御史中丞

知谏院

监察

宋初中央官制的设置

相权削弱,君权加强

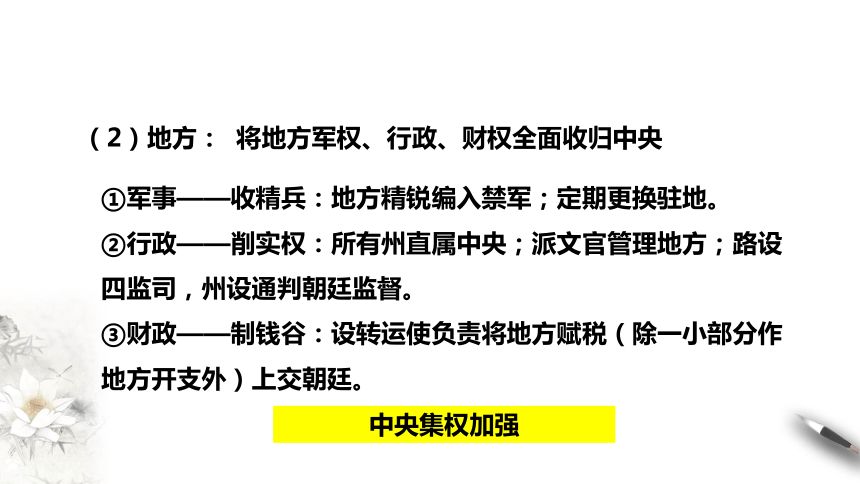

(2)地方:

将地方军权、行政、财权全面收归中央

①军事——收精兵:地方精锐编入禁军;定期更换驻地。

②行政——削实权:所有州直属中央;派文官管理地方;路设四监司,州设通判朝廷监督。

③财政——制钱谷:设转运使负责将地方赋税(除一小部分作地方开支外)上交朝廷。

中央集权加强

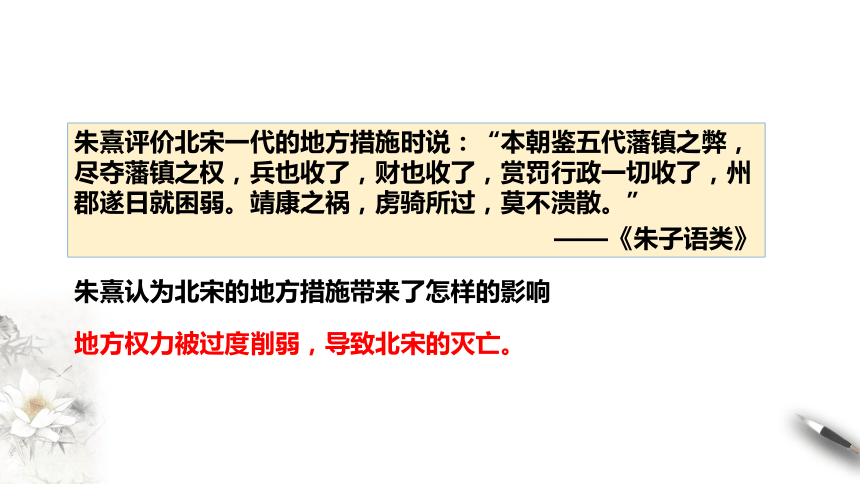

朱熹评价北宋一代的地方措施时说:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——《朱子语类》

朱熹认为北宋的地方措施带来了怎样的影响

地方权力被过度削弱,导致北宋的灭亡。

(3)军事:

①“杯酒释兵权”,收回统兵大将军权。

②国策:重内轻外,“强干弱枝”,“崇文抑武”。

③统兵权与调兵权分离。

④“更戍法”。

解决了唐末以来武将专权、藩镇割据的问题

(4)官僚体系:

大力提倡文治,扩大科举规模,提高文官和士人的地位。

宋代确立了三级考试制度,地方主持的选拔初试称之为“乡试”……全国性的选拔考试,即省试,由皇帝临时任命主考官。……皇帝亲自主持的殿廷复试,称之为“殿试”,经殿试而最终录取者,即为“天子门生”。

据学者统计,唐代290年,共取士6603人。……两宋310年,仅正奏名进士即达43000人之多。当时的135位宰相中,90%以上是通过科举以及太学三舍考选等途径获得出身的。

——《中华文明史》

1、宋辽:燕云十六州

赵光义高粱河惨败, 险些丧命。

2、宋辽:澶渊之盟--兄弟--岁币

3、宋夏和议:庆历和议--君臣--岁赐

二、边防压力与财政危机

募兵养兵

积贫 积弱

供养了庞大但战斗力低下的军队

机构和官职设置叠床架屋;实行恩荫制,官僚子弟入仕泛滥

供养了庞大但效率低下的官僚队伍

二、边防压力与财政危机

官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。(“三冗两积”)

宋真宗 宋仁宗 宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

北宋中期财政状况表

二、边防压力与财政危机

1、背景

(1)北宋政治风气因循保守,行政效率低下

(2)“三冗两积”造成严重的社会危机。

2、概况

(1)领域:经济、政治、军事、教育

(2)原则:加强国家的管理和控制

(3)核心目的:富国强兵

(4)结果:失败

三、王安石变法

北宋灭亡

公元1127年,东北地区兴起的女真族在覆灭辽朝两年之后,南下攻宋,宋朝无力抵挡,都城被破,徽宗、钦宗以及大批皇室成员、大臣、百姓,被俘虏北去,史称“靖康之变”。

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

宋徽宗赵佶

1.南宋的建立

四、南宋的偏安

岳飞,南宋抗金名将。岳飞从二十岁起,曾先后四次从军。自建炎二年(1128年)遇宗泽至绍兴十一年(1141年)止,先后参与、指挥大小战斗数百次。他在抗金过程中功勋卓著,创立岳家军,收复诸多失地。

但是,高宗、秦桧等人却一意求和,以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中,岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月,以莫须有的罪名,与长子岳云、部将张宪一同遇害。

课堂检测

1.咸平三年(公元1000年)的一次群臣朝会,宰相张齐贤醉酒后上朝,冠冕不正,几乎捧倒殿上。御史中丞弹劾其失仪。张齐贤自辩系饮酒御寒至醉,并顿首谢罪。宋真宗说:“卿为大臣,何以率下?朝廷自有典宪,朕不敢私”,遂免其相。这一事件说明宋朝

A.君主对监察体制的维护 B.御史监察范围不断拓宽

C.崇文抑武方针得到落实 D.中央权力分割相互制约

A

2.宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出

A.宰相职权范围扩大 B.专制皇权达到顶峰 C.君权加强相权削弱 D.中央对地方的控制

C

3.发运使是宋代重要的官职之一,管理一支庞大的漕运系统,总领几路上供,职责除漕运外还有和籴及监管茶盐、赈灾、按察地方等,但与转运使无隶属关系。发运使的设置

A.完善地方的三司制度 B.提高政府的行政效率

C.削弱藩镇割据的基础 D.确保了中央控制诸州

C

4.苏轼对青苗法评论道:“熙宁(宋神宗年号)青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配之弊。”以下对材料解读正确的是

A.青苗法实现了最初目的

B.农民解除了高利贷负担

C.反映了青苗法的实效与初衷相背离

D.守旧官僚群起反对王安石变法措施

C

5.有学者认为:宋朝标志着旧的中世纪统治的结束和所谓“现代”发展的开始,宋朝时所发生的一些变动,显示出典型的“现代’特征。下列史实不符合此观点的是( )

A.“市”的发展突破时间和空间的限制

B.市民阶层不断发展

C.指南针运用于航海

D.增设参知政事、枢密使和三司使

D

6.公元997年,北宋朝廷岁收2200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年政府收入高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗,造成收支不平衡的主要原因是

A.地主兼并土地,朝廷财政收入减少

B.农民负担过重,影响生产积极性

C.过度强化中央集权,机构庞大臃肿

D.统治者对外扩张,军费开支巨大

C

历史

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

第9课 两宋的政治和军事

(一)背景

960年,赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝,定都东京(开封),史称北宋。

北宋建立后,陆续消灭了几个割据政权,实现了中原地区局部统一。

一、宋初中央集权的加强

背景:

(1)唐中后期三省六部制的演变,中书门下成为最高机构,相权膨胀;

(2)唐末、五代以来的藩镇割据、武将干政,中央集权的削弱;

(3)宋初统治者对前代经验与教训的吸取。

阅读教材P58-59,概括宋初加强专制集权采取的主要措施

提示:从中央、地方、军事、选官制度等方面进行概括

(二)措施

(1)中央:

分割相权

①一正:中书门下(政事堂)作为行政机构,设多名同平章事(宰相),掌最高行政权。

②三副:副相参知政事分割行政权;枢密院长官枢密使分割军权;三司使分割财权。

皇帝

中书门下(政事堂)

同平章事

(宰相)

参知政事

枢密院

三司

三司使

枢密使

财权

行政权

军权

台谏

御史中丞

知谏院

监察

宋初中央官制的设置

相权削弱,君权加强

(2)地方:

将地方军权、行政、财权全面收归中央

①军事——收精兵:地方精锐编入禁军;定期更换驻地。

②行政——削实权:所有州直属中央;派文官管理地方;路设四监司,州设通判朝廷监督。

③财政——制钱谷:设转运使负责将地方赋税(除一小部分作地方开支外)上交朝廷。

中央集权加强

朱熹评价北宋一代的地方措施时说:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——《朱子语类》

朱熹认为北宋的地方措施带来了怎样的影响

地方权力被过度削弱,导致北宋的灭亡。

(3)军事:

①“杯酒释兵权”,收回统兵大将军权。

②国策:重内轻外,“强干弱枝”,“崇文抑武”。

③统兵权与调兵权分离。

④“更戍法”。

解决了唐末以来武将专权、藩镇割据的问题

(4)官僚体系:

大力提倡文治,扩大科举规模,提高文官和士人的地位。

宋代确立了三级考试制度,地方主持的选拔初试称之为“乡试”……全国性的选拔考试,即省试,由皇帝临时任命主考官。……皇帝亲自主持的殿廷复试,称之为“殿试”,经殿试而最终录取者,即为“天子门生”。

据学者统计,唐代290年,共取士6603人。……两宋310年,仅正奏名进士即达43000人之多。当时的135位宰相中,90%以上是通过科举以及太学三舍考选等途径获得出身的。

——《中华文明史》

1、宋辽:燕云十六州

赵光义高粱河惨败, 险些丧命。

2、宋辽:澶渊之盟--兄弟--岁币

3、宋夏和议:庆历和议--君臣--岁赐

二、边防压力与财政危机

募兵养兵

积贫 积弱

供养了庞大但战斗力低下的军队

机构和官职设置叠床架屋;实行恩荫制,官僚子弟入仕泛滥

供养了庞大但效率低下的官僚队伍

二、边防压力与财政危机

官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。(“三冗两积”)

宋真宗 宋仁宗 宋英宗

91万

126万

北宋士兵人数增长示意图

116万

时期 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗(1049年) 12625万余 所出无余

英宗(1065年) 11613万余 13186万余

北宋中期财政状况表

二、边防压力与财政危机

1、背景

(1)北宋政治风气因循保守,行政效率低下

(2)“三冗两积”造成严重的社会危机。

2、概况

(1)领域:经济、政治、军事、教育

(2)原则:加强国家的管理和控制

(3)核心目的:富国强兵

(4)结果:失败

三、王安石变法

北宋灭亡

公元1127年,东北地区兴起的女真族在覆灭辽朝两年之后,南下攻宋,宋朝无力抵挡,都城被破,徽宗、钦宗以及大批皇室成员、大臣、百姓,被俘虏北去,史称“靖康之变”。

四、南宋的偏安

1.南宋的建立

北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。 ——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

宋徽宗赵佶

1.南宋的建立

四、南宋的偏安

岳飞,南宋抗金名将。岳飞从二十岁起,曾先后四次从军。自建炎二年(1128年)遇宗泽至绍兴十一年(1141年)止,先后参与、指挥大小战斗数百次。他在抗金过程中功勋卓著,创立岳家军,收复诸多失地。

但是,高宗、秦桧等人却一意求和,以十二道“金字牌”催令班师。在宋金议和过程中,岳飞遭受秦桧、张俊等人诬陷入狱。1142年1月,以莫须有的罪名,与长子岳云、部将张宪一同遇害。

课堂检测

1.咸平三年(公元1000年)的一次群臣朝会,宰相张齐贤醉酒后上朝,冠冕不正,几乎捧倒殿上。御史中丞弹劾其失仪。张齐贤自辩系饮酒御寒至醉,并顿首谢罪。宋真宗说:“卿为大臣,何以率下?朝廷自有典宪,朕不敢私”,遂免其相。这一事件说明宋朝

A.君主对监察体制的维护 B.御史监察范围不断拓宽

C.崇文抑武方针得到落实 D.中央权力分割相互制约

A

2.宋朝形成了“中书主民,枢密院主兵,三司主财,各不相知”的局面。这反映出

A.宰相职权范围扩大 B.专制皇权达到顶峰 C.君权加强相权削弱 D.中央对地方的控制

C

3.发运使是宋代重要的官职之一,管理一支庞大的漕运系统,总领几路上供,职责除漕运外还有和籴及监管茶盐、赈灾、按察地方等,但与转运使无隶属关系。发运使的设置

A.完善地方的三司制度 B.提高政府的行政效率

C.削弱藩镇割据的基础 D.确保了中央控制诸州

C

4.苏轼对青苗法评论道:“熙宁(宋神宗年号)青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配之弊。”以下对材料解读正确的是

A.青苗法实现了最初目的

B.农民解除了高利贷负担

C.反映了青苗法的实效与初衷相背离

D.守旧官僚群起反对王安石变法措施

C

5.有学者认为:宋朝标志着旧的中世纪统治的结束和所谓“现代”发展的开始,宋朝时所发生的一些变动,显示出典型的“现代’特征。下列史实不符合此观点的是( )

A.“市”的发展突破时间和空间的限制

B.市民阶层不断发展

C.指南针运用于航海

D.增设参知政事、枢密使和三司使

D

6.公元997年,北宋朝廷岁收2200多万缗,收支相抵还剩大半;到王安石变法前两年政府收入高达11000多万缗,收支却亏1500多万缗,造成收支不平衡的主要原因是

A.地主兼并土地,朝廷财政收入减少

B.农民负担过重,影响生产积极性

C.过度强化中央集权,机构庞大臃肿

D.统治者对外扩张,军费开支巨大

C

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进