2021-2022学年统编版(2019)高一中外历史纲要上册第9课 两宋的政治和军事 课件(26张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高一中外历史纲要上册第9课 两宋的政治和军事 课件(26张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-11 07:43:48 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

两宋

的政治和军事

◎ 中外历史纲要(上册)

1

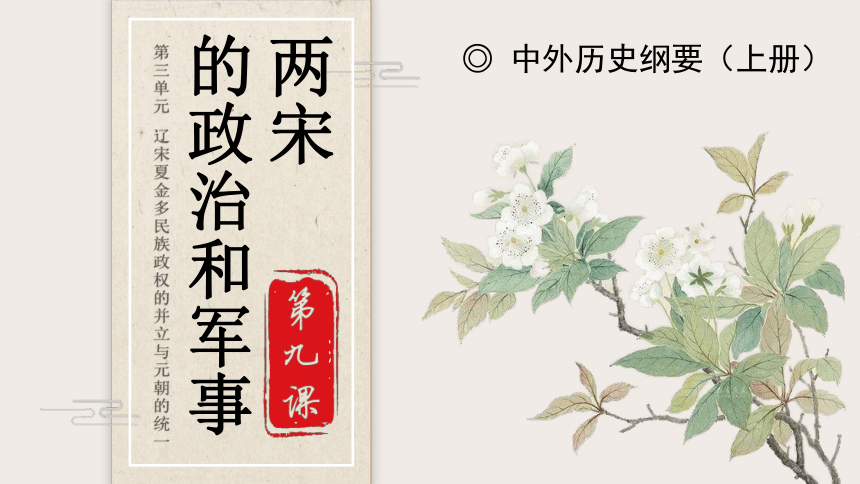

公元960年

3

公元1043年

4

公元1069年

北宋建立

庆历新政

熙宁变法

2

公元1043年

澶渊之盟

宋元崖山海战,

南宋灭亡

5

公元1127年

南宋建立

6

公元1141年

绍兴和议

时空定位

一、宋初中央集权的加强

960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥驿兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。北宋建立后相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

一、宋初中央集权的加强

阅读材料,回答问题。

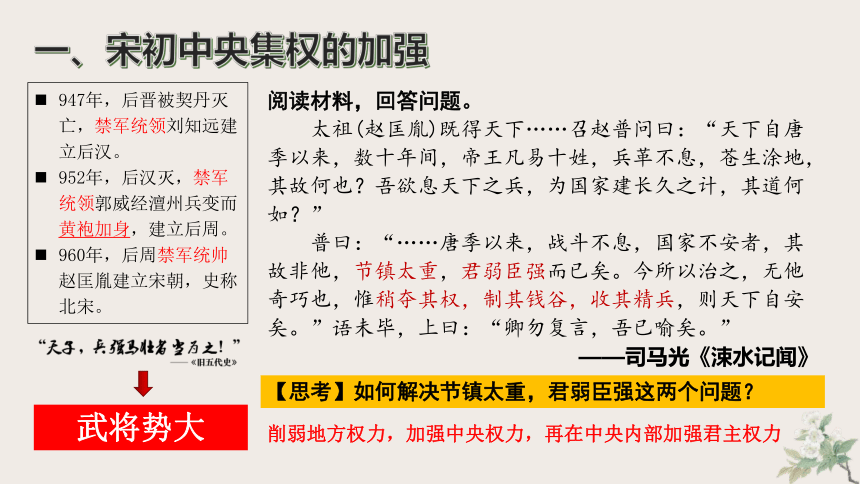

太祖(赵匡胤)既得天下……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。”

——司马光《涑水记闻》

【思考】如何解决节镇太重,君弱臣强这两个问题?

削弱地方权力,加强中央权力,再在中央内部加强君主权力

947年,后晋被契丹灭亡,禁军统领刘知远建立后汉。

952年,后汉灭,禁军统领郭威经澶州兵变而黄袍加身,建立后周。

960年,后周禁军统帅赵匡胤建立宋朝,史称北宋。

武将势大

一、宋初中央集权的加强

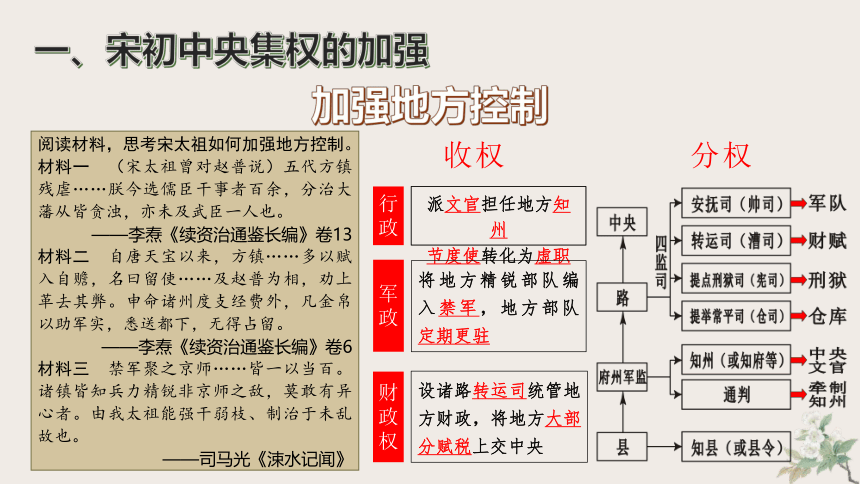

加强地方控制

阅读材料,思考宋太祖如何加强地方控制。

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。

——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三 禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。

——司马光《涑水记闻》

行政

军政

财政权

收权

分权

派文官担任地方知州

节度使转化为虚职

将地方精锐部队编入禁军,地方部队定期更驻

设诸路转运司统管地方财政,将地方大部分赋税上交中央

一、宋初中央集权的加强

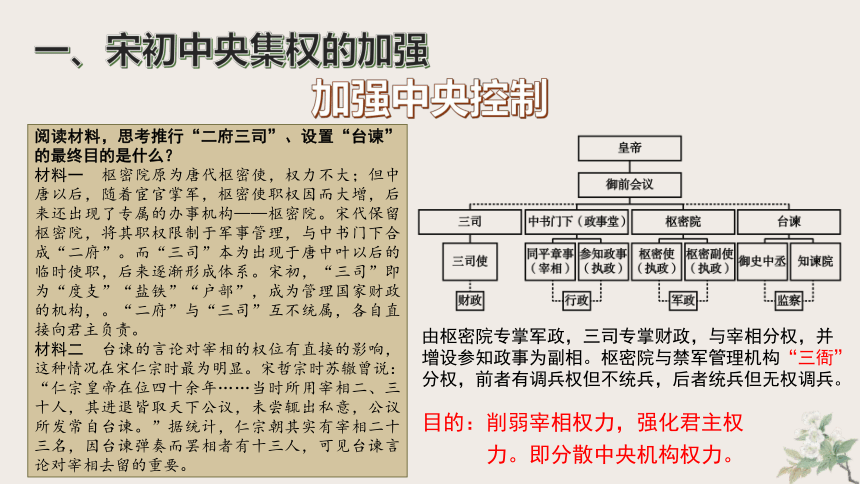

加强中央控制

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

阅读材料,思考推行“二府三司”、设置“台谏”的最终目的是什么?

材料一 枢密院原为唐代枢密使,权力不大;但中唐以后,随着宦官掌军,枢密使职权因而大增,后来还出现了专属的办事机构——枢密院。宋代保留枢密院,将其职权限制于军事管理,与中书门下合成“二府”。而“三司”本为出现于唐中叶以后的临时使职,后来逐渐形成体系。宋初,“三司”即为“度支”“盐铁”“户部”,成为管理国家财政的机构,。“二府”与“三司”互不统属,各自直接向君主负责。

材料二 台谏的言论对宰相的权位有直接的影响,这种情况在宋仁宗时最为明显。宋哲宗时苏辙曾说:“仁宗皇帝在位四十余年……当时所用宰相二、三十人,其进退皆取天下公议,未尝辄出私意,公议所发常自台谏。”据统计,仁宗朝其实有宰相二十三名,因台谏弹奏而罢相者有十三人,可见台谏言论对宰相去留的重要。

目的:削弱宰相权力,强化君主权

力。即分散中央机构权力。

一、宋初中央集权的加强

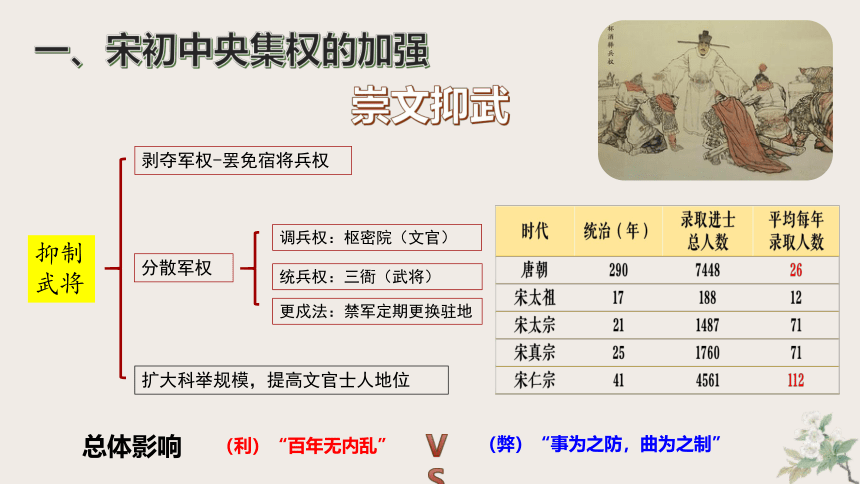

崇文抑武

抑制武将

剥夺军权-罢免宿将兵权

分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

更戍法:禁军定期更换驻地

扩大科举规模,提高文官士人地位

(利)“百年无内乱”

总体影响

(弊)“事为之防,曲为之制”

VS

一、宋初中央集权的加强

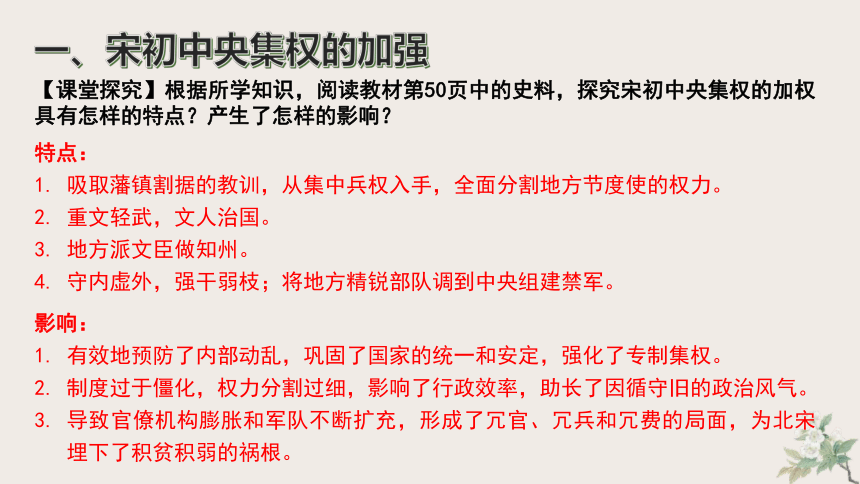

【课堂探究】根据所学知识,阅读教材第50页中的史料,探究宋初中央集权的加权具有怎样的特点?产生了怎样的影响?

特点:

吸取藩镇割据的教训,从集中兵权入手,全面分割地方节度使的权力。

重文轻武,文人治国。

地方派文臣做知州。

守内虚外,强干弱枝;将地方精锐部队调到中央组建禁军。

影响:

有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

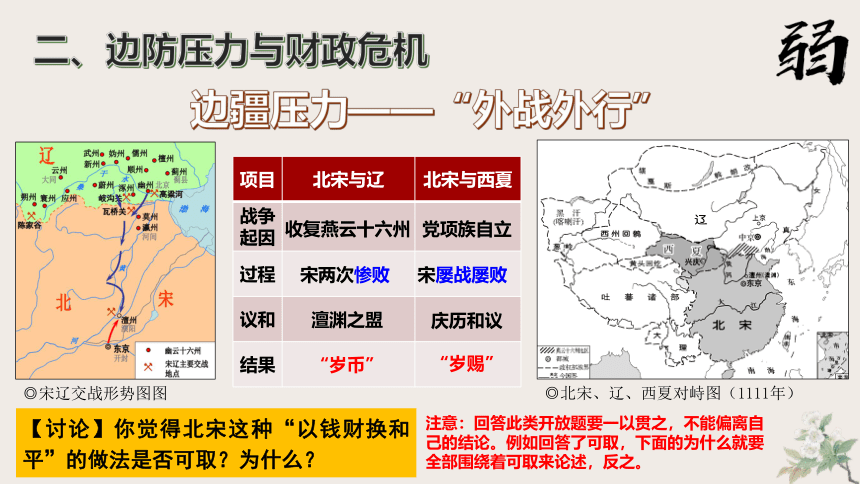

二、边防压力与财政危机

边疆压力——“外战外行”

项目 北宋与辽 北宋与西夏

战争 起因

过程

议和

结果

收复燕云十六州

宋两次惨败

“岁币”

党项族自立

宋屡战屡败

“岁赐”

澶渊之盟

庆历和议

◎宋辽交战形势图图

◎北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

注意:回答此类开放题要一以贯之,不能偏离自己的结论。例如回答了可取,下面的为什么就要全部围绕着可取来论述,反之。

二、边防压力与财政危机

募兵过滥,连吃败仗

官僚队伍膨胀

财政危机

冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

二、边防压力与财政危机

积贫

积弱

冗官

冗兵

冗费

军队战

斗力弱

强兵

加强中央集权

扩大文官队伍,增设官僚机构

扩充军队

分散军权

养兵养官

岁币岁贡

富国

三、王安石变法

1.背景

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集

团的既得利益

2.改革的先行者

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

青苗法

地方官府于每年青黄不接之际,分两次贷款给农民,收成后加利息20%。

用意:帮助农民解决生产资金问题,防止民间高利贷盘剥。

影响:实际执行过程中出现强制贷款的做法。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

均输法

在完成上供物资任务之余,根据“徙贵就贱,用近易远”的原则,贩运买卖物资。

“徙贵就贱”:灾荒歉收物价高涨的地区折征钱币,用钱币到丰收的地区贱价购买上供物资。“用近易远”:如果有多个地区同时丰收物贱,就到距离较近、交通便利的地区购买。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

市易法

在东京等大城市设立“市易务”,收购滞销货物待机出售。允许商贾贷款或赊货,年息20%。

影响:使政府利用国家财力经商获利,与民间商人争夺市场。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

保甲法

将乡村民户加以编制,十家为一保。农闲时军训,平时负责夜间轮差巡逻,维持治安。

影响:未能完成恢复征兵制、取代募兵制的任务,反而明显增加了基层农民的负担。

三、王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 三、王安石变法

商鞅变法 王安石变法

不 同 点 背景 新旧社会制度交替的社会大变革时期 北宋中期面临统治危机

目的 废除旧制度,建立新制度 挽救统治危机

实质 一场封建化的改革 对封建生产关系进行局部调整

相同点 都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系 商鞅变法和王安石变法的异同

三、王安石变法

1.成效:

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

2.不足:

①强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

今介甫为政……上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

――司马光:《与王介甫书》

评价:

三、王安石变法

思考:如何认识王安石变法?

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石

来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说 拗相公》

性质 积极作用 局限性

是一场对封建生产关系进行局部调整的变法改革运动 一定程度改善积贫局面政府财政收入增加;促进北宋社会经济的发展; 积弱局面有所改观:北宋国力有所增强。 ①与民争利,加重人民负担

“强兵”方面,成果甚微。

触犯地主官僚利益,遭到反对

用人不当,反动派攻击

操之过急

王安石个人问题

三、王安石变法

宋神宗去世,太皇太后高氏主政,废新法

高太后去世,哲宗亲政,恢复新法

哲宗去世,太后向氏主政,旧党复起

向太后卒,徽宗亲政,重用蔡京,又行新法

新党旧党轮流上台彼此争斗,北宋逐渐走向衰亡......

靖康二年金朝南下攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝,大量赵氏皇族、后宫妃嫔、朝臣等共三千余人北上金国,东京城中公私积蓄为之一空,北宋灭亡。

四、南宋的偏安

南宋的建立——“直把杭州作汴州”

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

四、南宋的偏安

宋金和战

南宋初年,岳飞抗金。

宋高宗和宰相秦桧主动求和,催令班师。

1141年,“绍兴和议”。

1142年,宋廷以莫须有的罪名赐死岳飞。

内容:

以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

四、南宋的偏安

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

宋金三大和议对比

地位:金>宋=辽>西夏

与逃跑、求和……这种政策有其深刻的历史渊源和现实原因……宋高宗对主战派将领们恢复中原,迎回徽、钦二弟的主张极其反感,他怕钦宗回来夺了他的帝位……在抗金的战争中,高宗更是对将帅严加控制,生怕他们“张皇事势”,“却致引惹”,而甘愿放弃胜利成果,与金议和。

——白寿彝

五、课堂小结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

谢谢观看

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

两宋

的政治和军事

◎ 中外历史纲要(上册)

1

公元960年

3

公元1043年

4

公元1069年

北宋建立

庆历新政

熙宁变法

2

公元1043年

澶渊之盟

宋元崖山海战,

南宋灭亡

5

公元1127年

南宋建立

6

公元1141年

绍兴和议

时空定位

一、宋初中央集权的加强

960年,后周禁军统帅赵匡胤发动陈桥驿兵变夺取帝位,建立宋朝,定都东京,史称北宋。北宋建立后相继灭掉南方的几个割据政权和北方的北汉,结束了五代十国的分裂局面。

一、宋初中央集权的加强

阅读材料,回答问题。

太祖(赵匡胤)既得天下……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”

普曰:“……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上曰:“卿勿复言,吾已喻矣。”

——司马光《涑水记闻》

【思考】如何解决节镇太重,君弱臣强这两个问题?

削弱地方权力,加强中央权力,再在中央内部加强君主权力

947年,后晋被契丹灭亡,禁军统领刘知远建立后汉。

952年,后汉灭,禁军统领郭威经澶州兵变而黄袍加身,建立后周。

960年,后周禁军统帅赵匡胤建立宋朝,史称北宋。

武将势大

一、宋初中央集权的加强

加强地方控制

阅读材料,思考宋太祖如何加强地方控制。

材料一 (宋太祖曾对赵普说)五代方镇残虐……朕今选儒臣干事者百余,分治大藩从皆贪浊,亦未及武臣一人也。

——李焘《续资治通鉴长编》卷13

材料二 自唐天宝以来,方镇……多以赋入自赡,名曰留使……及赵普为相,劝上革去其弊。申命诸州度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留。

——李焘《续资治通鉴长编》卷6

材料三 禁军聚之京师……皆一以当百。诸镇皆知兵力精锐非京师之敌,莫敢有异心者。由我太祖能强干弱枝、制治于未乱故也。

——司马光《涑水记闻》

行政

军政

财政权

收权

分权

派文官担任地方知州

节度使转化为虚职

将地方精锐部队编入禁军,地方部队定期更驻

设诸路转运司统管地方财政,将地方大部分赋税上交中央

一、宋初中央集权的加强

加强中央控制

由枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,并增设参知政事为副相。枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权但不统兵,后者统兵但无权调兵。

阅读材料,思考推行“二府三司”、设置“台谏”的最终目的是什么?

材料一 枢密院原为唐代枢密使,权力不大;但中唐以后,随着宦官掌军,枢密使职权因而大增,后来还出现了专属的办事机构——枢密院。宋代保留枢密院,将其职权限制于军事管理,与中书门下合成“二府”。而“三司”本为出现于唐中叶以后的临时使职,后来逐渐形成体系。宋初,“三司”即为“度支”“盐铁”“户部”,成为管理国家财政的机构,。“二府”与“三司”互不统属,各自直接向君主负责。

材料二 台谏的言论对宰相的权位有直接的影响,这种情况在宋仁宗时最为明显。宋哲宗时苏辙曾说:“仁宗皇帝在位四十余年……当时所用宰相二、三十人,其进退皆取天下公议,未尝辄出私意,公议所发常自台谏。”据统计,仁宗朝其实有宰相二十三名,因台谏弹奏而罢相者有十三人,可见台谏言论对宰相去留的重要。

目的:削弱宰相权力,强化君主权

力。即分散中央机构权力。

一、宋初中央集权的加强

崇文抑武

抑制武将

剥夺军权-罢免宿将兵权

分散军权

调兵权:枢密院(文官)

统兵权:三衙(武将)

更戍法:禁军定期更换驻地

扩大科举规模,提高文官士人地位

(利)“百年无内乱”

总体影响

(弊)“事为之防,曲为之制”

VS

一、宋初中央集权的加强

【课堂探究】根据所学知识,阅读教材第50页中的史料,探究宋初中央集权的加权具有怎样的特点?产生了怎样的影响?

特点:

吸取藩镇割据的教训,从集中兵权入手,全面分割地方节度使的权力。

重文轻武,文人治国。

地方派文臣做知州。

守内虚外,强干弱枝;将地方精锐部队调到中央组建禁军。

影响:

有效地预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,强化了专制集权。

制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循守旧的政治风气。

导致官僚机构膨胀和军队不断扩充,形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

二、边防压力与财政危机

边疆压力——“外战外行”

项目 北宋与辽 北宋与西夏

战争 起因

过程

议和

结果

收复燕云十六州

宋两次惨败

“岁币”

党项族自立

宋屡战屡败

“岁赐”

澶渊之盟

庆历和议

◎宋辽交战形势图图

◎北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

【讨论】你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

注意:回答此类开放题要一以贯之,不能偏离自己的结论。例如回答了可取,下面的为什么就要全部围绕着可取来论述,反之。

二、边防压力与财政危机

募兵过滥,连吃败仗

官僚队伍膨胀

财政危机

冗兵:北宋虽在边疆战事中频吃败仗,但却供养了一支空前庞大的军队(募兵制)。军队不断扩编,导致军费直线上升,占到国家财政开支的一半以上。

冗官:北宋政府机构设置重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍也不断膨胀。

二、边防压力与财政危机

积贫

积弱

冗官

冗兵

冗费

军队战

斗力弱

强兵

加强中央集权

扩大文官队伍,增设官僚机构

扩充军队

分散军权

养兵养官

岁币岁贡

富国

三、王安石变法

1.背景

(1)“三冗二积”的社会局面致使北宋出现了严重的社会危机。

(2)“庆历新政”失败后,北宋朝廷的社会危机进一步加深。

(3)王安石少有大志,意志坚定,具有丰富的地方工作经验。

王安石

范仲淹

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革结果:失败

失败原因:触犯了官僚集

团的既得利益

2.改革的先行者

明黜陟(严明官吏升降)(吏治方面)

抑侥幸(限制官僚滥进)(吏治方面)

精贡举(严密科举取士)(吏治方面)

择官长(慎选地方长官)(吏治方面)

均公田(官员等级职田)(吏治方面)

厚农桑(重视农业生产)(经济方面)

修武备(整治军事战备)(强兵方面)

减徭役(减轻人民负担)(经济方面)

推恩信(落实惠政信义)(法治方面)

重命令(重视朝廷号令)(法治方面)

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

青苗法

地方官府于每年青黄不接之际,分两次贷款给农民,收成后加利息20%。

用意:帮助农民解决生产资金问题,防止民间高利贷盘剥。

影响:实际执行过程中出现强制贷款的做法。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

均输法

在完成上供物资任务之余,根据“徙贵就贱,用近易远”的原则,贩运买卖物资。

“徙贵就贱”:灾荒歉收物价高涨的地区折征钱币,用钱币到丰收的地区贱价购买上供物资。“用近易远”:如果有多个地区同时丰收物贱,就到距离较近、交通便利的地区购买。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

市易法

在东京等大城市设立“市易务”,收购滞销货物待机出售。允许商贾贷款或赊货,年息20%。

影响:使政府利用国家财力经商获利,与民间商人争夺市场。

三、王安石变法

王

安

石

天变不足畏,

祖宗不足法,

人言不足恤。

基本原则:加强国家对农业、商业、军事等领域的管理和控制,达到富国强兵的目的。

措施:

富国之法:青苗法、募役法、方田均税法、农田水利法、市易法、均输法

强兵之法:保甲法、裁兵法、将兵法、保马法、军器监法

取士之法:改革科举制度、整顿太学、三舍法

保甲法

将乡村民户加以编制,十家为一保。农闲时军训,平时负责夜间轮差巡逻,维持治安。

影响:未能完成恢复征兵制、取代募兵制的任务,反而明显增加了基层农民的负担。

三、王安石变法

目的 措施 内容 作用

富国 青苗法 青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息 限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法 纳钱代役 有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法 鼓励垦荒和兴修水利 保证灌溉,防洪赈灾

均输法 采购物资“徙贵就贱,用近易远” 节省费用,增加财政收入,减轻人民负担

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外 增加了政府收入,农民得到实惠

市易法 在东京设市易务 打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵 实行“省兵”措施,精简军队,缩减编制 节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

推行强兵措施如保甲法、保马法、将兵法等 取士 改革科举制度,主要改变科举考试的内容 有利于选拔和培养人才;有利于推动改革;有利于扩大统治基础

批判“恩荫”制度,选拔人才贯彻择优录取原则 三、王安石变法

商鞅变法 王安石变法

不 同 点 背景 新旧社会制度交替的社会大变革时期 北宋中期面临统治危机

目的 废除旧制度,建立新制度 挽救统治危机

实质 一场封建化的改革 对封建生产关系进行局部调整

相同点 都是为了富国强兵;都有最高统治者支持;都遭到旧势力的强烈反对;措施比较全面,都调整了生产关系 商鞅变法和王安石变法的异同

三、王安石变法

1.成效:

①王安石变法达到了富国目的,增加大笔收入。

2.不足:

①强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。

③统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

今介甫为政……上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工商、僧、道无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。

――司马光:《与王介甫书》

评价:

三、王安石变法

思考:如何认识王安石变法?

王安石微服赴江宁,遇一老妪喂鸡豕,唤“啰,啰,啰,王安石

来!”鸡豕俱来就食。问其故,老妪曰:自王安石为相公,立新法扰民。妾孀居二十年,也要出免役、助役等钱,钱既出而差役如故。妾本以桑麻为业,……今桑麻失利,只得蓄猪养鸡,等候吏胥里保来征役钱,或准与他,或烹来款待他,自家不曾尝一块肉。故此民间怨恨新法,入于骨髓。

——据《京本通俗小说 拗相公》

性质 积极作用 局限性

是一场对封建生产关系进行局部调整的变法改革运动 一定程度改善积贫局面政府财政收入增加;促进北宋社会经济的发展; 积弱局面有所改观:北宋国力有所增强。 ①与民争利,加重人民负担

“强兵”方面,成果甚微。

触犯地主官僚利益,遭到反对

用人不当,反动派攻击

操之过急

王安石个人问题

三、王安石变法

宋神宗去世,太皇太后高氏主政,废新法

高太后去世,哲宗亲政,恢复新法

哲宗去世,太后向氏主政,旧党复起

向太后卒,徽宗亲政,重用蔡京,又行新法

新党旧党轮流上台彼此争斗,北宋逐渐走向衰亡......

靖康二年金朝南下攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝,大量赵氏皇族、后宫妃嫔、朝臣等共三千余人北上金国,东京城中公私积蓄为之一空,北宋灭亡。

四、南宋的偏安

南宋的建立——“直把杭州作汴州”

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。北宋康王赵构在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。赵构即为宋高宗。

宋徽宗赵佶

◎徽钦二帝五国城关押地(复原)

靖康二年(1127)四月初一,金军押解被俘虏的徽、钦二帝及宗室、嫔妃、大臣、工匠、伎女等3000余人撤离汴京,返回北方,同时掠走金帛珍宝、法驾仪仗、天文仪器、图书乐器等,史称“靖康之变”。

——赵毅、赵轶峰《中国古代史》(下册)

南宋初年,宋军在与金军对抗中素质明显提高,尤以岳飞指挥的岳家军战绩卓著。

1141年,南宋与金订立绍兴和议。岳飞也被南宋朝廷逮捕杀害。

四、南宋的偏安

宋金和战

南宋初年,岳飞抗金。

宋高宗和宰相秦桧主动求和,催令班师。

1141年,“绍兴和议”。

1142年,宋廷以莫须有的罪名赐死岳飞。

内容:

以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

偏安局面的形成

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,不再向金称臣,而是“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

四、南宋的偏安

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”

隆兴和议 1164年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,改为叔侄关系;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹;宋割商、秦两州给金

嘉定和议 1208年 宋金改为伯侄之国;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原来边界

宋金三大和议对比

地位:金>宋=辽>西夏

与逃跑、求和……这种政策有其深刻的历史渊源和现实原因……宋高宗对主战派将领们恢复中原,迎回徽、钦二弟的主张极其反感,他怕钦宗回来夺了他的帝位……在抗金的战争中,高宗更是对将帅严加控制,生怕他们“张皇事势”,“却致引惹”,而甘愿放弃胜利成果,与金议和。

——白寿彝

五、课堂小结

两宋的政治和军事

宋初中央集权的加强

王安石变法

南宋的偏安

北宋的建立与统一

加强中央集权的措施

加强地方控制:削实权、制钱谷、收精兵

分散机构权力

抑制武将权力——实行崇文抑武的方针

中央:二府三司、三衙、台谏

地方:四监司、通判

特点及影响

边防压力与财政危机

边防压力

财政危机——三冗二积

北宋与辽——澶渊之盟

北宋与西夏——庆历和议

背景

主要内容(富国强兵)

评价、败因、启示

南宋的建立

宋金之战

岳飞抗金

偏安局面的形成(三大和议)

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进