第8课百家争鸣 教案

图片预览

文档简介

人教版七年级历史上册 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革 教案

课题 第8课 百家争鸣 授课类型 新授

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:孔子和儒家学说;“百家争鸣”。学习提示:初步理解“百家争鸣”使思想文化呈现出繁荣局面。学习延伸:了解“百家争鸣”产生的深远历史影响。

教材内容 本课主要有三个板块,老子、孔子和儒家学说、百家争鸣,三个板块之间是存在着历史发展内在的递进逻辑关系。老子、孔子和儒家学说反映了不同学派思想在春秋时期的发端;而百家争鸣则是到战国时期各种思想流派更加丰富多彩,不同学派争鸣达到了空前的程度。

学情分析

七年级学生正处于童年期向少年期的过渡阶段,他们的世界观尚未形成,有很大的可塑性,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩,故需要教师正面引导,因为大多学生不大重视历史课的教学,历史知识储备和认知水平有限,所以老师仍需根据学生的理解能力和已有的知识,采取深入浅出、形象生动的方法进行因势利导,不断启发,点拨和矫正。

教学目标

1.知道儒家、道家、墨家、法家等诸子百家的代表人物及主要观点。2.通过概念阐释、材料研读,理解和认知各学派的主要观点;通过观点比较和阶级分析法,掌握各派学说观点的差异及其阶级立场;通过表格归纳,整合知识结构。3.联系生活,认识传统文化的价值,培养弘扬传统文化、建设现代文明的意识;学习诸子先贤们以天下为己任,关心国家发展和人类命运的崇高抱负和理想人格;弘扬百家争鸣中大胆思考、自由讨论的学术传统,培养追求真理的科学精神和创新意识。教学重点:孔子的政治主张和教育成就;老子的哲学思想、主张。教学难点:如何认识、理解春秋战国时期各家学派的思想。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

导入新课 同学们,“热爱学校, 爱护校园”是每一-位学生应尽的义务和应有的美德。但平时在校园内,我们也经常会看到这样一些现象:花木被折断、桌椅被破坏,门窗玻璃被打破等不文明行为。针对校园内破坏公物的不文明行为,我们应该如何应对了 正所谓前事不忘后事之师,对于如何应对这种社会问题,2500多年的中国先贤也有他们的独到见解,就让我们今天进入第八课百家争鸣,看看先贤的智慧。

讲授新课 预习检测 (一)老子1.地位:春秋时期楚国人, 学派的创始人。 2.主张(1)思想:人们应 ;对立的双方可以相互转化。 (2)政治:主张“ ”。 3.学说:他的学说集中在《 》一书。这部书成为道家的经典。 (二)孔子和儒家学说1.生活时期: 后期鲁国人。 2.思想主张(1)学派:孔子是 学派的创始人。 (2)思想:孔子的思想核心是“ ”,即要有爱心和同情心。 (3)政治:主张 ,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。 3.教育成就(1)兴办教育:创办 ,主张“有教无类”,促进了教育在民间的发展。 (2)理论总结:注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列的 和方法。 (3)文献整理:晚年精心整理古代重要的文献资料。(三)百家争鸣1.背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。2.概况(1)墨家代表人物 ,主张“兼爱”“非攻”。 (2)儒家代表人物 ,主张“仁政”;荀子,主张实行“礼治”。 (3)道家代表人物 ,主张治国要顺应自然和民心。 (4)法家代表人物 ,强调以法治国。 3.影响:中国古代第一次思想文化发展的高峰。

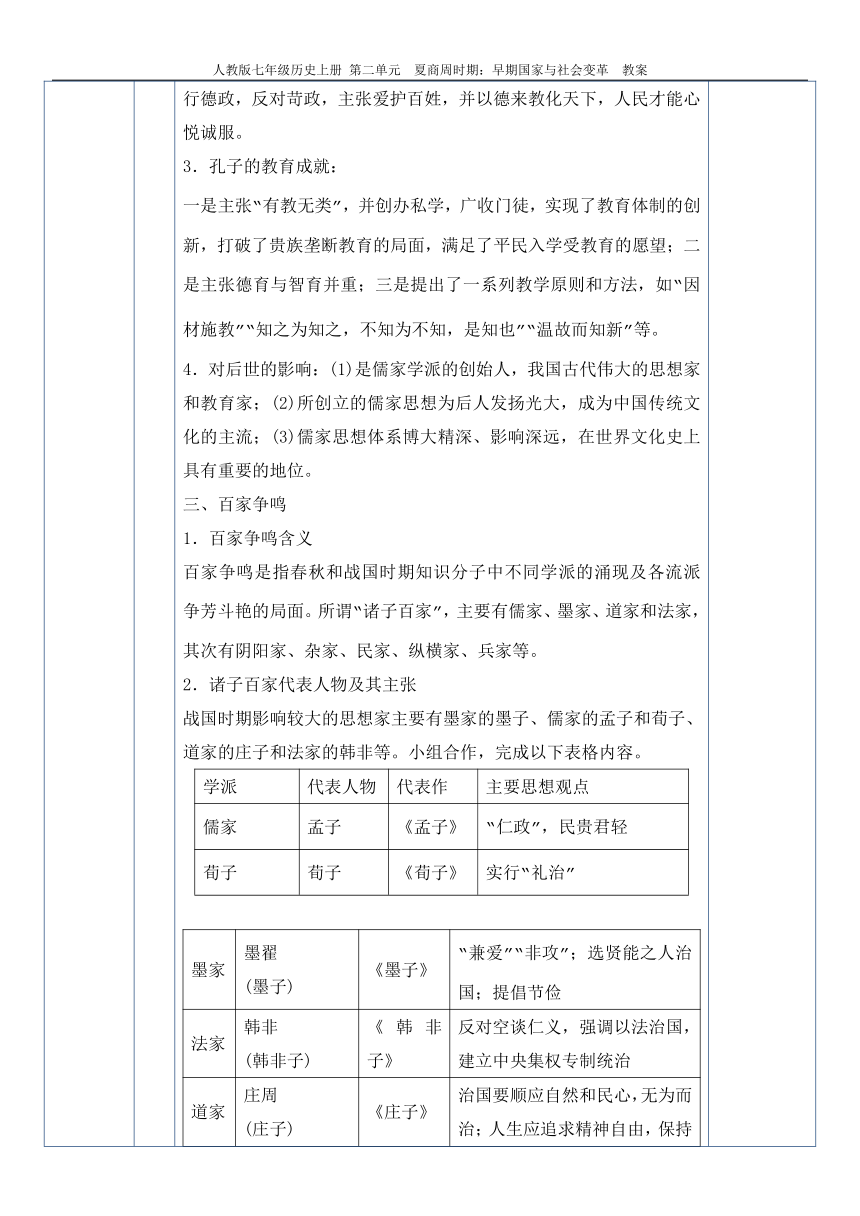

合作学习 一、老子1.图片展示:老子像2.学生自主学习:阅读教材,思考问题:老子的思想主张是什么?他的学说集中在哪一著作中?3.教师补充:老子,姓李名耳,字聃,春秋后期楚国人。是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人,曾做过周朝的史官,管理王室的藏书。被唐朝帝王追认为李姓始祖。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,存世有《道德经》(又称《老子》)。书中包括大量朴素辩证法观点,如认为一切事物均具有正反两面,对立的双方是可以相互转化的。其学说对中国哲学发展具有深刻影响。在道教中,老子被尊为道教始祖。老子与后世的庄子并称老庄。二、孔子和儒家学说1.图片展示:孔子像2.孔子的政治思想一是主张以礼治国,即是加强道德规范的约束,以恢复周礼来维系社会秩序;二是提出“仁”的学说,“仁者爱人”即要有爱心和同情心,人与人之间要相互爱护,并做到待人宽容,“己所不欲,勿施于人”,作为统治者则应体贴民意,爱惜民力,这样社会才能和谐;三是要求实行德政,反对苛政,主张爱护百姓,并以德来教化天下,人民才能心悦诚服。3.孔子的教育成就:一是主张“有教无类”,并创办私学,广收门徒,实现了教育体制的创新,打破了贵族垄断教育的局面,满足了平民入学受教育的愿望;二是主张德育与智育并重;三是提出了一系列教学原则和方法,如“因材施教”“知之为知之,不知为不知,是知也”“温故而知新”等。4.对后世的影响:(1)是儒家学派的创始人,我国古代伟大的思想家和教育家;(2)所创立的儒家思想为后人发扬光大,成为中国传统文化的主流;(3)儒家思想体系博大精深、影响深远,在世界文化史上具有重要的地位。三、百家争鸣1.百家争鸣含义百家争鸣是指春秋和战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。所谓“诸子百家”,主要有儒家、墨家、道家和法家,其次有阴阳家、杂家、民家、纵横家、兵家等。2.诸子百家代表人物及其主张战国时期影响较大的思想家主要有墨家的墨子、儒家的孟子和荀子、道家的庄子和法家的韩非等。小组合作,完成以下表格内容。学派代表人物代表作主要思想观点儒家孟子《孟子》“仁政”,民贵君轻荀子荀子《荀子》实行“礼治”墨家墨翟(墨子)《墨子》“兼爱”“非攻”;选贤能之人治国;提倡节俭法家韩非(韩非子)《韩非子》反对空谈仁义,强调以法治国,建立中央集权专制统治道家庄周(庄子)《庄子》治国要顺应自然和民心,无为而治;人生应追求精神自由,保持独立人格3.影响百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1.在《影响人类历史进程的100名人排行榜》中的第75位名人的评语是“孔子之前对人类思想最有影响力的中国哲学家,道家学派创始人”。第75位名人是( ) A.老子 B.墨子 C.孟子 D.庄子2.提出“为政以德,譬如北辰(北斗星),居其所而众星共(拱)之”的思想家是( )A.老子 B.孔子 C.韩非子 D.庄子3.国家主席习近平在讲话中经常引经据典,展现中国优秀传统文化里的东方智慧。2015年,他在浙江乌镇举行的第二届世界互联网大会上讲道:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”习近平主席引用的这一观点出自于( )A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非4.认为“民为贵,君为轻”的思想家是( )A.老子 B.孔子 C.墨子 D.孟子5.春秋战国时期,造就出以诸子百家为代表的文化巨匠。以下对诸子百家思想表述正确的是( )A.韩非子主张“法治" B.孔子主张“仁政”C.墨子主张“无为” D.老子主张“兼爱”四、达标检测1.以下哪种观点为道家的思想( C )A.因材施教 B.以德服人C.无为而治 D.以法治国2.如右图所示,讲学者传授的是( B )A.道家思想B.儒家思想C.墨家思想D.法家思想3.郭沫若说:“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。”是因为春秋战国出现( C )A.竞相改革的时代风潮B.诸侯争霸局面C.百家争鸣的活跃局面D.商业繁荣局面4.(2018·江苏镇江)孟子认为,统治者要让百姓有田有宅,有劳动时间,有物质保障。这反映出孟子主张( D )A.“兼爱”“非攻” B.实行“法治”C.“无为而治” D.“仁政”治国5.面对春秋战国时期周王室衰微、诸侯争霸、政权更迭、生灵涂炭的乱局,各流派提出了不同的治世方案。秦统一的历史证明,哪一种方案最适合当时的社会形势 ( D )A.儒家:为政以德,仁政治国 B.墨家:互助互爱,反对战争C.道家:顺其自然,无为而治 D.法家:提倡法治,强化集权6.从两千多年前的墨子和学生做成小孔成像实验,到今天“墨子号”系列成果引领“第二次量子革命”,量子科学领域有望成为中国对外的新名片,闪耀世界,而墨子的思想主张则是( C )A.“春秋无义战”B.“无为而治”C.“兼爱”“非攻”D.“为政以德”

教学反思 春秋战国时期是我国历史上第一次思想大解放时期,涌现出许许多多的思想家,诸子百家思想博大精深,为中华文明的发展,为中华民族思想宝库增添了灿烂不朽的精神财富,对中国乃至世界影响巨大。我们必须要取其精华,去其糟粕,继承和发扬伟大的文化成果,为我国的社会主义现代化建设服务。

课题 第8课 百家争鸣 授课类型 新授

授课班级 授课教师 预计课时 1课时

教材分析

课程标准学习建议 学习要点:孔子和儒家学说;“百家争鸣”。学习提示:初步理解“百家争鸣”使思想文化呈现出繁荣局面。学习延伸:了解“百家争鸣”产生的深远历史影响。

教材内容 本课主要有三个板块,老子、孔子和儒家学说、百家争鸣,三个板块之间是存在着历史发展内在的递进逻辑关系。老子、孔子和儒家学说反映了不同学派思想在春秋时期的发端;而百家争鸣则是到战国时期各种思想流派更加丰富多彩,不同学派争鸣达到了空前的程度。

学情分析

七年级学生正处于童年期向少年期的过渡阶段,他们的世界观尚未形成,有很大的可塑性,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩,故需要教师正面引导,因为大多学生不大重视历史课的教学,历史知识储备和认知水平有限,所以老师仍需根据学生的理解能力和已有的知识,采取深入浅出、形象生动的方法进行因势利导,不断启发,点拨和矫正。

教学目标

1.知道儒家、道家、墨家、法家等诸子百家的代表人物及主要观点。2.通过概念阐释、材料研读,理解和认知各学派的主要观点;通过观点比较和阶级分析法,掌握各派学说观点的差异及其阶级立场;通过表格归纳,整合知识结构。3.联系生活,认识传统文化的价值,培养弘扬传统文化、建设现代文明的意识;学习诸子先贤们以天下为己任,关心国家发展和人类命运的崇高抱负和理想人格;弘扬百家争鸣中大胆思考、自由讨论的学术传统,培养追求真理的科学精神和创新意识。教学重点:孔子的政治主张和教育成就;老子的哲学思想、主张。教学难点:如何认识、理解春秋战国时期各家学派的思想。

学法 自主学习法、小组讨论法、阅读法。 教法 讨论法、材料分析法、讲解法。

课前准备

1.学生课前做好预习,通读本课内容。 2.老师根据课程标准,设计问题,并制作课件。

教学过程

教学环节 教学内容 二次备课

导入新课 同学们,“热爱学校, 爱护校园”是每一-位学生应尽的义务和应有的美德。但平时在校园内,我们也经常会看到这样一些现象:花木被折断、桌椅被破坏,门窗玻璃被打破等不文明行为。针对校园内破坏公物的不文明行为,我们应该如何应对了 正所谓前事不忘后事之师,对于如何应对这种社会问题,2500多年的中国先贤也有他们的独到见解,就让我们今天进入第八课百家争鸣,看看先贤的智慧。

讲授新课 预习检测 (一)老子1.地位:春秋时期楚国人, 学派的创始人。 2.主张(1)思想:人们应 ;对立的双方可以相互转化。 (2)政治:主张“ ”。 3.学说:他的学说集中在《 》一书。这部书成为道家的经典。 (二)孔子和儒家学说1.生活时期: 后期鲁国人。 2.思想主张(1)学派:孔子是 学派的创始人。 (2)思想:孔子的思想核心是“ ”,即要有爱心和同情心。 (3)政治:主张 ,要求统治者爱惜民力,体察民意。他反对苛政,认为统治者只有实行德政,使人民心悦诚服,社会才会稳定。 3.教育成就(1)兴办教育:创办 ,主张“有教无类”,促进了教育在民间的发展。 (2)理论总结:注重道德教育和文化知识教育,发现和总结出许多教育规律,提出了一系列的 和方法。 (3)文献整理:晚年精心整理古代重要的文献资料。(三)百家争鸣1.背景:战国时期,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立。2.概况(1)墨家代表人物 ,主张“兼爱”“非攻”。 (2)儒家代表人物 ,主张“仁政”;荀子,主张实行“礼治”。 (3)道家代表人物 ,主张治国要顺应自然和民心。 (4)法家代表人物 ,强调以法治国。 3.影响:中国古代第一次思想文化发展的高峰。

合作学习 一、老子1.图片展示:老子像2.学生自主学习:阅读教材,思考问题:老子的思想主张是什么?他的学说集中在哪一著作中?3.教师补充:老子,姓李名耳,字聃,春秋后期楚国人。是我国古代伟大的哲学家和思想家、道家学派创始人,曾做过周朝的史官,管理王室的藏书。被唐朝帝王追认为李姓始祖。老子乃世界文化名人,世界百位历史名人之一,存世有《道德经》(又称《老子》)。书中包括大量朴素辩证法观点,如认为一切事物均具有正反两面,对立的双方是可以相互转化的。其学说对中国哲学发展具有深刻影响。在道教中,老子被尊为道教始祖。老子与后世的庄子并称老庄。二、孔子和儒家学说1.图片展示:孔子像2.孔子的政治思想一是主张以礼治国,即是加强道德规范的约束,以恢复周礼来维系社会秩序;二是提出“仁”的学说,“仁者爱人”即要有爱心和同情心,人与人之间要相互爱护,并做到待人宽容,“己所不欲,勿施于人”,作为统治者则应体贴民意,爱惜民力,这样社会才能和谐;三是要求实行德政,反对苛政,主张爱护百姓,并以德来教化天下,人民才能心悦诚服。3.孔子的教育成就:一是主张“有教无类”,并创办私学,广收门徒,实现了教育体制的创新,打破了贵族垄断教育的局面,满足了平民入学受教育的愿望;二是主张德育与智育并重;三是提出了一系列教学原则和方法,如“因材施教”“知之为知之,不知为不知,是知也”“温故而知新”等。4.对后世的影响:(1)是儒家学派的创始人,我国古代伟大的思想家和教育家;(2)所创立的儒家思想为后人发扬光大,成为中国传统文化的主流;(3)儒家思想体系博大精深、影响深远,在世界文化史上具有重要的地位。三、百家争鸣1.百家争鸣含义百家争鸣是指春秋和战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。所谓“诸子百家”,主要有儒家、墨家、道家和法家,其次有阴阳家、杂家、民家、纵横家、兵家等。2.诸子百家代表人物及其主张战国时期影响较大的思想家主要有墨家的墨子、儒家的孟子和荀子、道家的庄子和法家的韩非等。小组合作,完成以下表格内容。学派代表人物代表作主要思想观点儒家孟子《孟子》“仁政”,民贵君轻荀子荀子《荀子》实行“礼治”墨家墨翟(墨子)《墨子》“兼爱”“非攻”;选贤能之人治国;提倡节俭法家韩非(韩非子)《韩非子》反对空谈仁义,强调以法治国,建立中央集权专制统治道家庄周(庄子)《庄子》治国要顺应自然和民心,无为而治;人生应追求精神自由,保持独立人格3.影响百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

本课小结(思维导图)

巩固练习 1.在《影响人类历史进程的100名人排行榜》中的第75位名人的评语是“孔子之前对人类思想最有影响力的中国哲学家,道家学派创始人”。第75位名人是( ) A.老子 B.墨子 C.孟子 D.庄子2.提出“为政以德,譬如北辰(北斗星),居其所而众星共(拱)之”的思想家是( )A.老子 B.孔子 C.韩非子 D.庄子3.国家主席习近平在讲话中经常引经据典,展现中国优秀传统文化里的东方智慧。2015年,他在浙江乌镇举行的第二届世界互联网大会上讲道:“天下兼相爱则治,交相恶则乱。”习近平主席引用的这一观点出自于( )A.老子 B.孔子 C.墨子 D.韩非4.认为“民为贵,君为轻”的思想家是( )A.老子 B.孔子 C.墨子 D.孟子5.春秋战国时期,造就出以诸子百家为代表的文化巨匠。以下对诸子百家思想表述正确的是( )A.韩非子主张“法治" B.孔子主张“仁政”C.墨子主张“无为” D.老子主张“兼爱”四、达标检测1.以下哪种观点为道家的思想( C )A.因材施教 B.以德服人C.无为而治 D.以法治国2.如右图所示,讲学者传授的是( B )A.道家思想B.儒家思想C.墨家思想D.法家思想3.郭沫若说:“由秦到现在两千多年了,我们依然感觉着春秋战国在学术思想史上是中国的黄金时代。”是因为春秋战国出现( C )A.竞相改革的时代风潮B.诸侯争霸局面C.百家争鸣的活跃局面D.商业繁荣局面4.(2018·江苏镇江)孟子认为,统治者要让百姓有田有宅,有劳动时间,有物质保障。这反映出孟子主张( D )A.“兼爱”“非攻” B.实行“法治”C.“无为而治” D.“仁政”治国5.面对春秋战国时期周王室衰微、诸侯争霸、政权更迭、生灵涂炭的乱局,各流派提出了不同的治世方案。秦统一的历史证明,哪一种方案最适合当时的社会形势 ( D )A.儒家:为政以德,仁政治国 B.墨家:互助互爱,反对战争C.道家:顺其自然,无为而治 D.法家:提倡法治,强化集权6.从两千多年前的墨子和学生做成小孔成像实验,到今天“墨子号”系列成果引领“第二次量子革命”,量子科学领域有望成为中国对外的新名片,闪耀世界,而墨子的思想主张则是( C )A.“春秋无义战”B.“无为而治”C.“兼爱”“非攻”D.“为政以德”

教学反思 春秋战国时期是我国历史上第一次思想大解放时期,涌现出许许多多的思想家,诸子百家思想博大精深,为中华文明的发展,为中华民族思想宝库增添了灿烂不朽的精神财富,对中国乃至世界影响巨大。我们必须要取其精华,去其糟粕,继承和发扬伟大的文化成果,为我国的社会主义现代化建设服务。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史