2021-2022学年统编版高中语文必修上册8.1《梦游天姥吟留别》课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册8.1《梦游天姥吟留别》课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-09 11:57:08 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

Journey around

Tianmu Mountain

部编版高中语文高一必修一第三单元

颂声载道入新课

诗

笔落惊风雨,诗成泣鬼神

酒

李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。

天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。

剑

安得倚天剑,跨海斩长鲸。

颂声载道入新课

“公非人世之人,可不是太白星精耶”,这是贺知章心中的李白;“绣口一吐,就是半个盛唐”, 这是余光中心中的李白;李荣浩凭借“如果能重来,我要选李白”,这是歌手李荣浩对李白的倾慕。李白是国人心中的“诗仙”,从古到今,无人质疑。他因何被称为“诗仙”?今天,我们以他的《梦游天姥吟留别》为例,一起来探究“诗仙”的内涵。

颂声载道入新课

《梦游天姥吟留别》

吟:古诗“歌行体”体式,内容上多有悲愁慨叹之意,形式活泼,不拘一格。

本诗是一首七言古诗,简称“七古”。“古诗”又称“古体诗”,是相对于格律严格的“近体诗”而言。

“七言”分两种,一种是以七字句为基础,杂用四、五、六、九言而构成了形式自由的长短句,这样长短交错,换韵自由,富于变化,也称为“歌行体”;另一种是每句七字,句式整齐。

颂声载道入新课

写作背景——关于“留别”

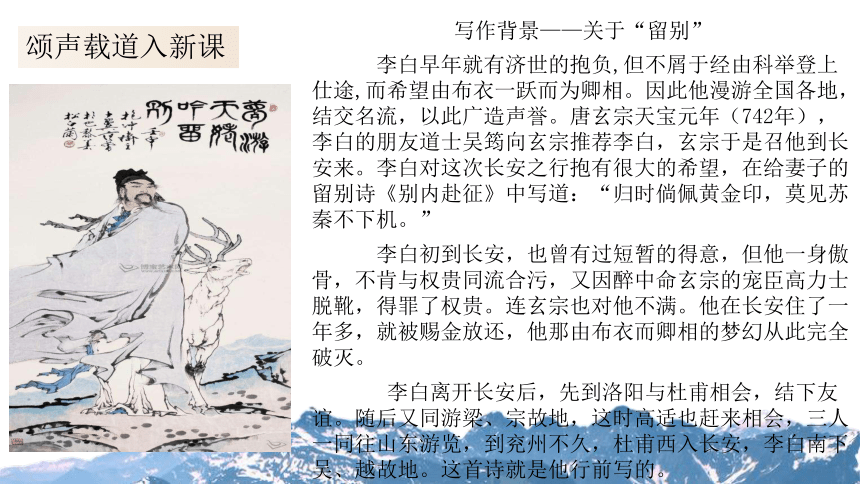

李白早年就有济世的抱负,但不屑于经由科举登上仕途,而希望由布衣一跃而为卿相。因此他漫游全国各地,结交名流,以此广造声誉。唐玄宗天宝元年(742年),李白的朋友道士吴筠向玄宗推荐李白,玄宗于是召他到长安来。李白对这次长安之行抱有很大的希望,在给妻子的留别诗《别内赴征》中写道:“归时倘佩黄金印,莫见苏秦不下机。”

李白初到长安,也曾有过短暂的得意,但他一身傲骨,不肯与权贵同流合污,又因醉中命玄宗的宠臣高力士脱靴,得罪了权贵。连玄宗也对他不满。他在长安住了一年多,就被赐金放还,他那由布衣而卿相的梦幻从此完全破灭。

李白离开长安后,先到洛阳与杜甫相会,结下友谊。随后又同游梁、宗故地,这时高适也赶来相会,三人一同往山东游览,到兖州不久,杜甫西入长安,李白南下吴、越故地。这首诗就是他行前写的。

因声求气入诗境

请同学们自由诵读课文,勾划出四类句子:

(1)诗眼句;

(2)文脉句;

(3)关于梦境的起止句;

(4)梦醒后人生规划的句子。

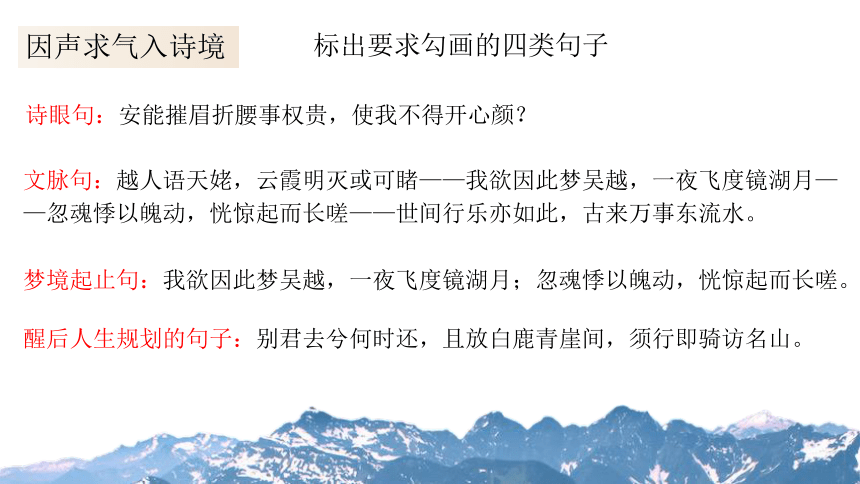

诗眼句:安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?

标出要求勾画的四类句子

文脉句:越人语天姥,云霞明灭或可睹——我欲因此梦吴越,一夜飞度镜湖月——忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟——世间行乐亦如此,古来万事东流水。

梦境起止句:我欲因此梦吴越,一夜飞度镜湖月;忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

醒后人生规划的句子:别君去兮何时还,且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

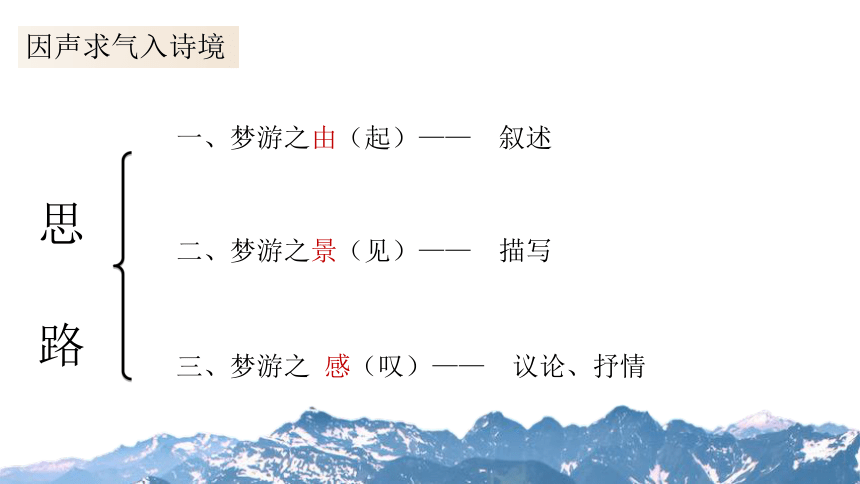

因声求气入诗境

一、梦游之由(起)—— 叙述

二、梦游之景(见)—— 描写

三、梦游之 感(叹)—— 议论、抒情

思 路

因声求气入诗境

请同桌对读第一段,思考:

1.李白笔下的天姥山有何特点?运用了哪些手法写天姥山?

2.既然题为“梦游天姥” ,为何开篇要“谈瀛洲”?

缘景明情觅仙踪

梦游之由

梦游之由

瀛洲难求

天姥可睹

向天横

拔五岳

掩赤城

倾天台

峻拔雄伟

对比、夸张、衬托

联想对比、以虚衬实

热情向往

事件

意境特点

表现手法

思想情感

烟涛微茫

缘景明情觅仙踪

同学们自由诵读第二段,画出诗人梦游的路线图,并标出地点变化、不同地点所见景物的特点和诗人的情感。

梦境之景

缘景明情觅仙踪

缘景明情觅仙踪

梦境之景

镜湖、谢公住处

寂静清幽

轻快

半壁

雄奇壮美

清醒

山路、岩泉

迷离恐怖

惊惧迷茫

金银台

壮丽辉煌、光彩夺目

欢畅、快慰

结合写作背景及作者经历,思考诗人的情感为何如此波澜起伏?

梦境之景

缘景明情觅仙踪

◎天宝元年,四十二岁,秋,自南陵奉诏入京,玄宗召见于金銮殿,命待诏翰林。冬,侍从温泉宫。

◎天宝二年,四十三岁,待诏翰林,自以为升迁有望。秋,遭谗见疏,遂有归隐之念。

◎天宝三载,四十四岁,上疏请还山,玄宗赐金放还。

◎天宝四载,四十五岁,与杜甫同游东鲁。

◎天宝五载,四十六岁,复思游越,告别东鲁诸公,写有《梦游天姥吟留别》。

缘景明情觅仙踪

梦境是现实的反面。

----伟格利

梦是一种愿望的达成,它可以算是一种清醒状态精神活动的延续。

---弗洛伊德

太白被放以后,回首蓬莱宫殿(唐宫),有若梦游,故托天姥以寄意。

---陈沅《诗比兴笺》

诗人是托梦言志、借梦抒怀,借这样一个神奇浪漫的梦,表达他对永恒光明世界的向往,这才是他的“理想人生”啊!

李白在梦后写了三句心里话留给来送别的朋友,齐读最后一段,思考:你从这三句话中读出了几层意思

两层:人生无常、求仙访道;蔑视权贵。

结尾段属于点睛之笔,照亮全诗,李白对名山仙境的追求,就是对现实的不满,对名山大川的追寻可以看出李白不屈的灵魂和铮铮傲骨,从而让我们看到了浪漫主义诗歌的本质:人格的自由和不屈的追求。

知人论世品诗仙

“诗仙”生平

14岁 立志“安社稷”“济苍生”

25岁 仗剑远游,求仕无果

42岁 奉诏入京,供奉翰林

44岁 权贵排挤,赐金放还

54岁 安史之乱,从军报国

56岁 兵败流放,中途遇赦

61岁 再请从军,因病折回

62岁 病逝当涂

李白兼济天下的壮志一生未变。封建社会,等级森严,所有人才依附封建王朝,而李白粪土权门、蔑视富贵,以布衣的骄傲和王侯相抗衡,甚至传说他不能屈身“以腰间有傲骨”。不论穷达,始终保持自己独立人格,这是李白的伟大之处,也是李白诗歌最具魅力的地方。龚自珍:“李白兼具了庄子逸事高蹈、天马行空的自由之魂与屈原孤傲忠介、上下求索的倔强个性,这两种古来不可兼得文化性格在他身上聚在了一起。”

知人论世品诗仙

诗 仙

用浪漫艺术追求理想人生

以不屈傲骨维护独立人格

知人论世品诗仙

作者为什么要花大量笔墨来描写梦境呢?

用浪漫主义手法,通过梦游,抒写了对山水名区和神仙世界的热烈向往,表现了作者鄙弃尘俗、蔑视权贵、追求自由的思想。

梦中仙境象征作者追求的理想境界。写自己对山水名区和神仙世界的向往正是为了表明对黑暗现实的厌恶。也就是说,诗歌的前后是一致的,都是在写诗人对自由生活的向往,只是诗歌的前半部分用梦的形式曲折地表达出来,而后半部分诗人则是直抒胸臆,直接唱出:“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”

知人论世品诗仙

生活不只有眼前的苟且,还有诗和远方!

部编版高中语文高一必修一第三单元

Journey around

Tianmu Mountain

部编版高中语文高一必修一第三单元

颂声载道入新课

诗

笔落惊风雨,诗成泣鬼神

酒

李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。

天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。

剑

安得倚天剑,跨海斩长鲸。

颂声载道入新课

“公非人世之人,可不是太白星精耶”,这是贺知章心中的李白;“绣口一吐,就是半个盛唐”, 这是余光中心中的李白;李荣浩凭借“如果能重来,我要选李白”,这是歌手李荣浩对李白的倾慕。李白是国人心中的“诗仙”,从古到今,无人质疑。他因何被称为“诗仙”?今天,我们以他的《梦游天姥吟留别》为例,一起来探究“诗仙”的内涵。

颂声载道入新课

《梦游天姥吟留别》

吟:古诗“歌行体”体式,内容上多有悲愁慨叹之意,形式活泼,不拘一格。

本诗是一首七言古诗,简称“七古”。“古诗”又称“古体诗”,是相对于格律严格的“近体诗”而言。

“七言”分两种,一种是以七字句为基础,杂用四、五、六、九言而构成了形式自由的长短句,这样长短交错,换韵自由,富于变化,也称为“歌行体”;另一种是每句七字,句式整齐。

颂声载道入新课

写作背景——关于“留别”

李白早年就有济世的抱负,但不屑于经由科举登上仕途,而希望由布衣一跃而为卿相。因此他漫游全国各地,结交名流,以此广造声誉。唐玄宗天宝元年(742年),李白的朋友道士吴筠向玄宗推荐李白,玄宗于是召他到长安来。李白对这次长安之行抱有很大的希望,在给妻子的留别诗《别内赴征》中写道:“归时倘佩黄金印,莫见苏秦不下机。”

李白初到长安,也曾有过短暂的得意,但他一身傲骨,不肯与权贵同流合污,又因醉中命玄宗的宠臣高力士脱靴,得罪了权贵。连玄宗也对他不满。他在长安住了一年多,就被赐金放还,他那由布衣而卿相的梦幻从此完全破灭。

李白离开长安后,先到洛阳与杜甫相会,结下友谊。随后又同游梁、宗故地,这时高适也赶来相会,三人一同往山东游览,到兖州不久,杜甫西入长安,李白南下吴、越故地。这首诗就是他行前写的。

因声求气入诗境

请同学们自由诵读课文,勾划出四类句子:

(1)诗眼句;

(2)文脉句;

(3)关于梦境的起止句;

(4)梦醒后人生规划的句子。

诗眼句:安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜?

标出要求勾画的四类句子

文脉句:越人语天姥,云霞明灭或可睹——我欲因此梦吴越,一夜飞度镜湖月——忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟——世间行乐亦如此,古来万事东流水。

梦境起止句:我欲因此梦吴越,一夜飞度镜湖月;忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

醒后人生规划的句子:别君去兮何时还,且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。

因声求气入诗境

一、梦游之由(起)—— 叙述

二、梦游之景(见)—— 描写

三、梦游之 感(叹)—— 议论、抒情

思 路

因声求气入诗境

请同桌对读第一段,思考:

1.李白笔下的天姥山有何特点?运用了哪些手法写天姥山?

2.既然题为“梦游天姥” ,为何开篇要“谈瀛洲”?

缘景明情觅仙踪

梦游之由

梦游之由

瀛洲难求

天姥可睹

向天横

拔五岳

掩赤城

倾天台

峻拔雄伟

对比、夸张、衬托

联想对比、以虚衬实

热情向往

事件

意境特点

表现手法

思想情感

烟涛微茫

缘景明情觅仙踪

同学们自由诵读第二段,画出诗人梦游的路线图,并标出地点变化、不同地点所见景物的特点和诗人的情感。

梦境之景

缘景明情觅仙踪

缘景明情觅仙踪

梦境之景

镜湖、谢公住处

寂静清幽

轻快

半壁

雄奇壮美

清醒

山路、岩泉

迷离恐怖

惊惧迷茫

金银台

壮丽辉煌、光彩夺目

欢畅、快慰

结合写作背景及作者经历,思考诗人的情感为何如此波澜起伏?

梦境之景

缘景明情觅仙踪

◎天宝元年,四十二岁,秋,自南陵奉诏入京,玄宗召见于金銮殿,命待诏翰林。冬,侍从温泉宫。

◎天宝二年,四十三岁,待诏翰林,自以为升迁有望。秋,遭谗见疏,遂有归隐之念。

◎天宝三载,四十四岁,上疏请还山,玄宗赐金放还。

◎天宝四载,四十五岁,与杜甫同游东鲁。

◎天宝五载,四十六岁,复思游越,告别东鲁诸公,写有《梦游天姥吟留别》。

缘景明情觅仙踪

梦境是现实的反面。

----伟格利

梦是一种愿望的达成,它可以算是一种清醒状态精神活动的延续。

---弗洛伊德

太白被放以后,回首蓬莱宫殿(唐宫),有若梦游,故托天姥以寄意。

---陈沅《诗比兴笺》

诗人是托梦言志、借梦抒怀,借这样一个神奇浪漫的梦,表达他对永恒光明世界的向往,这才是他的“理想人生”啊!

李白在梦后写了三句心里话留给来送别的朋友,齐读最后一段,思考:你从这三句话中读出了几层意思

两层:人生无常、求仙访道;蔑视权贵。

结尾段属于点睛之笔,照亮全诗,李白对名山仙境的追求,就是对现实的不满,对名山大川的追寻可以看出李白不屈的灵魂和铮铮傲骨,从而让我们看到了浪漫主义诗歌的本质:人格的自由和不屈的追求。

知人论世品诗仙

“诗仙”生平

14岁 立志“安社稷”“济苍生”

25岁 仗剑远游,求仕无果

42岁 奉诏入京,供奉翰林

44岁 权贵排挤,赐金放还

54岁 安史之乱,从军报国

56岁 兵败流放,中途遇赦

61岁 再请从军,因病折回

62岁 病逝当涂

李白兼济天下的壮志一生未变。封建社会,等级森严,所有人才依附封建王朝,而李白粪土权门、蔑视富贵,以布衣的骄傲和王侯相抗衡,甚至传说他不能屈身“以腰间有傲骨”。不论穷达,始终保持自己独立人格,这是李白的伟大之处,也是李白诗歌最具魅力的地方。龚自珍:“李白兼具了庄子逸事高蹈、天马行空的自由之魂与屈原孤傲忠介、上下求索的倔强个性,这两种古来不可兼得文化性格在他身上聚在了一起。”

知人论世品诗仙

诗 仙

用浪漫艺术追求理想人生

以不屈傲骨维护独立人格

知人论世品诗仙

作者为什么要花大量笔墨来描写梦境呢?

用浪漫主义手法,通过梦游,抒写了对山水名区和神仙世界的热烈向往,表现了作者鄙弃尘俗、蔑视权贵、追求自由的思想。

梦中仙境象征作者追求的理想境界。写自己对山水名区和神仙世界的向往正是为了表明对黑暗现实的厌恶。也就是说,诗歌的前后是一致的,都是在写诗人对自由生活的向往,只是诗歌的前半部分用梦的形式曲折地表达出来,而后半部分诗人则是直抒胸臆,直接唱出:“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”

知人论世品诗仙

生活不只有眼前的苟且,还有诗和远方!

部编版高中语文高一必修一第三单元

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读