2021_2022年部编版选择性必修上册第一单元3.1《别了“不列颠尼亚”》课件(41张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021_2022年部编版选择性必修上册第一单元3.1《别了“不列颠尼亚”》课件(41张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-09 14:35:02 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

别了,“不列颠尼亚”

1.了解新闻的基本特征。 (重点)

2.探究四个场景以及三次降旗的象征意义。(难点)

3.激发民族自豪感,培养学生热爱祖国和为祖国奉献的精神。

1.了解作者

本新闻署名为周婷、杨兴,实际上作者是周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷四位新华社记者。

数位新华社记者不辱使命,作为历史的见证人,真实、准确地记下了这难忘的时刻,写下《别了,“不列颠尼亚”》这篇寓意深刻的新闻,并在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。

2.理解题目

理解这篇课文,需要知道什么是“不列颠尼亚”,以及“不列颠尼亚”这一称谓在英国人心目中的地位。

不列颠尼亚(Britannia),也译作布列塔尼亚,是罗马帝国对大不列颠岛的拉丁文称呼,也是建立的不列颠尼亚行省的名称。不列颠尼亚被罗马人神化,称不列颠女神,后来演变为现代英国的化身和象征,成为英国的别称和敬称。

“不列颠尼亚”这一称谓,在英国人心目中是非常庄严神圣的。18世纪上半叶,詹姆斯·汤姆森(James Thomson,1700—1748)创作了同名诗作——《统治吧!不列颠尼亚》。

1740年,这首诗被托马斯·阿恩(Thomas Arne)谱曲改编成同名合唱歌曲,即英国海军军歌,同时也是英国国歌之一。

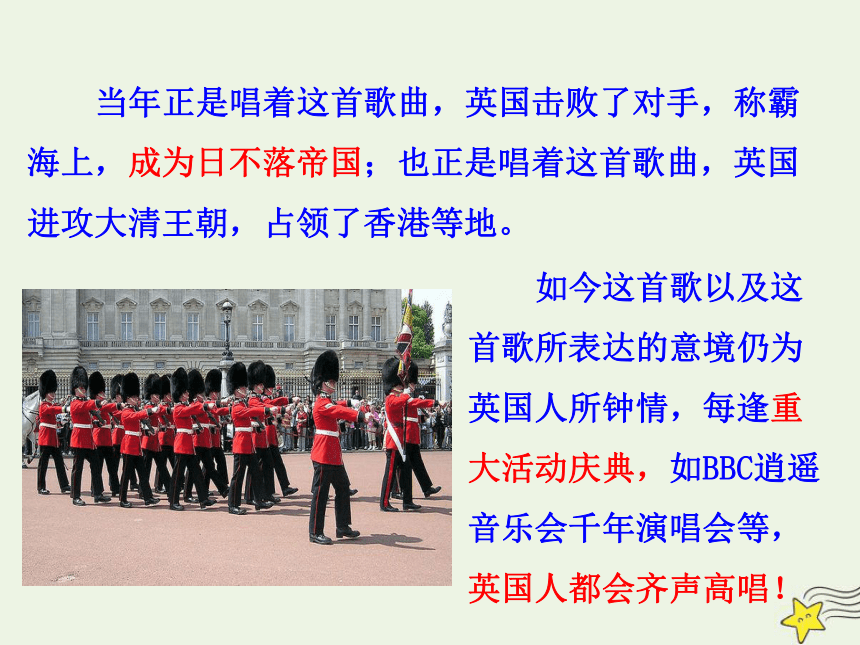

当年正是唱着这首歌曲,英国击败了对手,称霸海上,成为日不落帝国;也正是唱着这首歌曲,英国进攻大清王朝,占领了香港等地。

如今这首歌以及这首歌所表达的意境仍为英国人所钟情,每逢重大活动庆典,如BBC逍遥音乐会千年演唱会等,英国人都会齐声高唱!

3.把握背景

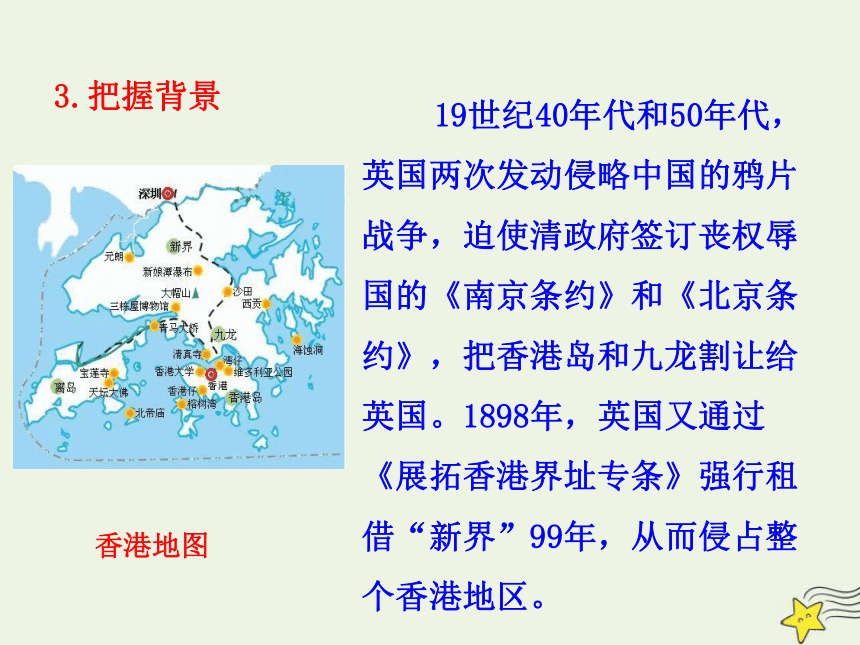

19世纪40年代和50年代,英国两次发动侵略中国的鸦片战争,迫使清政府签订丧权辱国的《南京条约》和《北京条约》,把香港岛和九龙割让给英国。1898年,英国又通过《展拓香港界址专条》强行租借“新界”99年,从而侵占整个香港地区。

香港地图

香港回归纪念碑

1982年9月23日,英国首相撒切尔夫人应邀访华。24日,中共中央顾问委员会主任邓小平会见了撒切尔夫人。中英两国政府开始就香港问题举行谈判。经过两年的谈判,两国在1984年12月签署了《中英关于香港问题的联合声明》。

1997年7月1日,香港回到祖国的怀抱。新华社记者周树春等四人写作的这篇《别了,“不列颠尼亚”》,就查尔斯王子代表英国参加中英交接仪式并与末代港督彭定康离开香港的具体情况进行了报道。

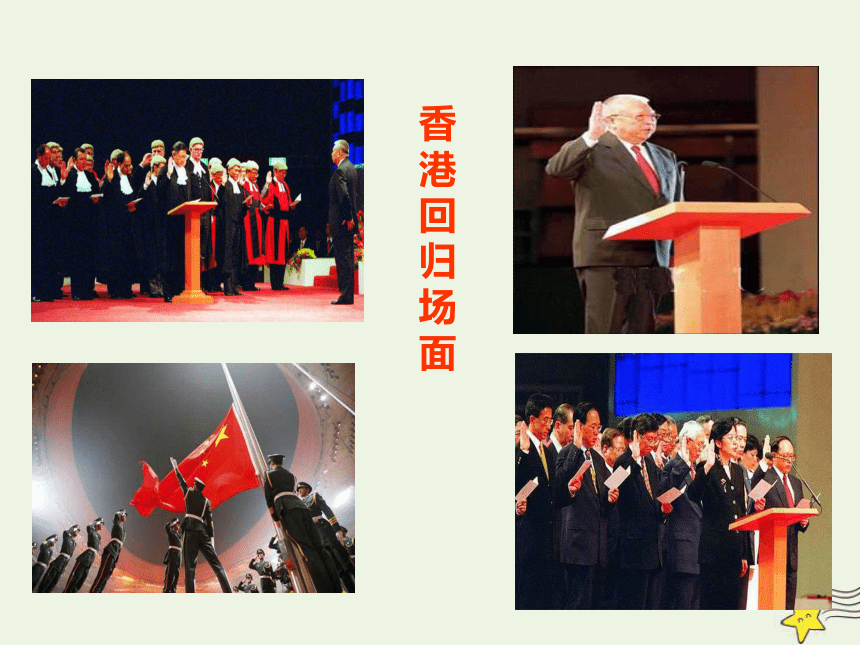

香 港 回 归 场 面

驻 港 三 军

欢庆香港回归

凝( )重 紫荆( ) 掩( )映

旗帜( ) 停泊( ) 接载( )

世人瞩( )目 冉( )冉升起

nínɡ

jīnɡ

yǎn

zhì

bó

zài

zhǔ

rǎn

4.疏通字词

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

新闻

狭义—消息

通讯

1.人物通讯

2.事件通讯

3.工作通讯

4.风貌通讯

广义

消息

报告文学

一、什么是新闻

新闻最主要的特征是?

用事实说话,内容真实;

报道及时;语言简明扼要。

新闻最主要的特征是:

报道及时,有时效性;

真 短 快 新 强

事实准确,内容真实;

简明扼要,篇幅短小;

内容新鲜,有价值性;

思想性强,指导性强。

1.新闻的六要素:

标题:是文章的核心,包括引标、正标、副标。

标题、导语、主体是缺一不可的。

2.新闻正文一般分为哪几个部分?

结语:新闻的最后一句或最后一段,比较发人深思。

背景:是对新闻事实的补充,起补充作用。

主体:是导语之后,对新闻事实的具体叙述。

导语:是新闻的开头部分,概括新闻的主要内容。

时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

二、划分课文层次

【提示】

主体(2~10段)

标题

导语(1段)

结尾(11段)

按照新闻的结构来划分

背景(4段)

别了,“不列颠尼亚”

英国撤离香港

英国的告别仪式

英国从海上来,又从海上去

港督府的变迁

【提示】

(1)30日下午

(2)4时30分

(3)4时40分

(4)6时15分

(5)7时45分

(6)0时00分

(7)0时40分

这篇新闻是按什么顺序把“香港回归”这一重大历史事件记录下来的?

“不列颠尼亚”号离港

中英交接仪式

第二次降旗仪式

告别仪式

港督离开港督府

港督旗帜降落

告别拉开序幕

新闻事实

时间

探究一:四个场景

第一个场景:(第3自然段)下午4时30分,末任港督告别港督府,降下港督旗帜。

港 督 府

彭定康和女儿离开港督府

第二个场景:(第5~7自然段) 晚7时45分,在添马舰军营东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。

彭定康接过降下的旗帜

第三个场景: (第8、9自然段)子夜时分举行的中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起。

第四个场景: (第10自然段)7月1日0时40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

探究二:

三次降旗的象征意义

第一次降旗:

港督旗帜在《日落余音》的号角声中降下旗杆

这标志着今后的香港再也不会由港督来统治!

第二次降旗:

港岛上每天一度的降旗

平时这样的降旗是很正常的,但这一次降旗意义重大,因为标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗:

7月1日子夜时分中英香港交接仪式上的易帜

标志着英国对香港殖民统治的正式结束,更标志着中国对香港恢复行使主权。

探究三:作为新闻的亮点在哪里?

1.新闻报道中往往要交代有关的背景材料,试找出课文中运用的背景材料,并体会它们在文章中的作用。

【提示】背景中有历史事件的回顾,文中对港督府的修建(第4段)、英国米字旗的升降(第7段)以及英国统治香港的天数(第11段)等都有准确的记载。

作用1:背景材料与现实场景融为一体,自然的衔接使得背景材料不杂乱无章。

作用2:虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中,感受到深厚的历史内涵。

2.为什么说告别仪式是“日落仪式”,但又是在蒙蒙细雨中?

【提示】(1)英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,可以说英国殖民统治的太阳陨落了,所以把告别仪式称为“日落仪式”。

(2)“蒙蒙细雨”对告别的仪式的氛围起了点染的作用。

3.《别了,“不列颠尼亚”》获第八届“中国新闻奖”消息类一等奖。其新颖仅从标题上就可见一斑,你感觉该标题好在哪里?

【提示】(1)旧题新用,意味深长。毛泽东主席在1949年美国驻华大使司徒雷登回国,美国政府的白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此题。

(2)句式倒装,重在突出、强调。

(3)寓虚境于实境,匠心独运,了无痕迹。“别了,‘不列颠尼亚’”表面的意思是告别了接载查尔斯王子和末任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号,实际的意思是英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告结束了,香港重新回到祖国的怀抱中。

题目表意委婉,把必要的外交礼节同民族独立的精神巧妙地糅合在口语化的表达中。标题寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。

4.“根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。

但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升

起。”这句话用了什么手法?如何理解其含意。

【提示】运用对比手法,强调这次降旗不再是以往港督换任的重复,而是具有标志性意义的最后一次。它既回答了彭定康面色凝重的原因,又写出了中国人民收回香港时的无比兴奋的心情。

香港末任港督乘船离开香港,标志着英国长达150多年的管治结束。

导语

末任港督的降旗仪式

彭定康离开港督府

告别仪式

降旗仪式

香港交接仪式上易帜

“不列颠尼亚”号离开香港

主体

别了, 不列颠尼亚

“

”

请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过50个字。

传统观点认为,中国和欧洲的陶瓷贸易始于明代。近日英国杜伦大学证实,该校考古系与中国故宫博物院考古所,联合整理研究了在西班牙萨拉戈萨等地出土的十余件中国唐代至宋代早期的陶瓷器残片,表明这些陶瓷是当时随阿拉伯商人经印度洋与红海贸易到达地中海地区的。这就将中欧陶瓷贸易的起始时间大大向前推进了,证明了“海上丝绸之路”早在唐代就已延伸至西欧。

【解析】就文段本身来看,重要信息主要有:①文中的基本概念和新的知识;②对重要概念的解释和阐述;③表达文章主旨的语句;④开头或结尾的概括句;⑤文中的过渡句。可据此提取重要信息,然后组织文字。

答案:关键信息:①中英联合考古研究;②中欧陶瓷贸易起始时间不晚于唐代;③“海上丝绸之路”在唐代已延伸至西欧。

中国政府为什么能成功地恢复对香港行使主权

二、70年代中国同西方国家关系的突破性进展,与英国关系的改善,为中英和平谈判解决香港问题创造了条件。

一、香港自古是中国的领土,中国收回香港完全符合国际法,是正义之举,得到国际社会的支持和承认。

中国收回香港的因素主要有以下四个方面:

三、“一国两制”伟大战略构想,为解决香港问题找到了一条切实可行的途径,为以和平方式收回香港提供了制度、法律和政策保证。

四、社会主义事业的蓬勃发展,综合国力的大大增强,是我们能够以和平方式收回香港的首要前提和根本保证。

校园新闻就是对学校里新近发生或发现的有意义的事实所作的报道。在我们的学习生活中,每天都在发生着大量的新闻故事。请按照新闻要求,写一篇校园新闻,提供给校报编辑部。

提示:结合新闻要求,从每天发生的事中选择一件具有意义的来写。

一条航行的船,总是把负重的痛苦藏在水下,而在前进的欢乐中扬波逐浪。

别了,“不列颠尼亚”

1.了解新闻的基本特征。 (重点)

2.探究四个场景以及三次降旗的象征意义。(难点)

3.激发民族自豪感,培养学生热爱祖国和为祖国奉献的精神。

1.了解作者

本新闻署名为周婷、杨兴,实际上作者是周树春、杨国强、徐兴堂、胥晓婷四位新华社记者。

数位新华社记者不辱使命,作为历史的见证人,真实、准确地记下了这难忘的时刻,写下《别了,“不列颠尼亚”》这篇寓意深刻的新闻,并在第八届中国新闻奖评选中荣获一等奖。

2.理解题目

理解这篇课文,需要知道什么是“不列颠尼亚”,以及“不列颠尼亚”这一称谓在英国人心目中的地位。

不列颠尼亚(Britannia),也译作布列塔尼亚,是罗马帝国对大不列颠岛的拉丁文称呼,也是建立的不列颠尼亚行省的名称。不列颠尼亚被罗马人神化,称不列颠女神,后来演变为现代英国的化身和象征,成为英国的别称和敬称。

“不列颠尼亚”这一称谓,在英国人心目中是非常庄严神圣的。18世纪上半叶,詹姆斯·汤姆森(James Thomson,1700—1748)创作了同名诗作——《统治吧!不列颠尼亚》。

1740年,这首诗被托马斯·阿恩(Thomas Arne)谱曲改编成同名合唱歌曲,即英国海军军歌,同时也是英国国歌之一。

当年正是唱着这首歌曲,英国击败了对手,称霸海上,成为日不落帝国;也正是唱着这首歌曲,英国进攻大清王朝,占领了香港等地。

如今这首歌以及这首歌所表达的意境仍为英国人所钟情,每逢重大活动庆典,如BBC逍遥音乐会千年演唱会等,英国人都会齐声高唱!

3.把握背景

19世纪40年代和50年代,英国两次发动侵略中国的鸦片战争,迫使清政府签订丧权辱国的《南京条约》和《北京条约》,把香港岛和九龙割让给英国。1898年,英国又通过《展拓香港界址专条》强行租借“新界”99年,从而侵占整个香港地区。

香港地图

香港回归纪念碑

1982年9月23日,英国首相撒切尔夫人应邀访华。24日,中共中央顾问委员会主任邓小平会见了撒切尔夫人。中英两国政府开始就香港问题举行谈判。经过两年的谈判,两国在1984年12月签署了《中英关于香港问题的联合声明》。

1997年7月1日,香港回到祖国的怀抱。新华社记者周树春等四人写作的这篇《别了,“不列颠尼亚”》,就查尔斯王子代表英国参加中英交接仪式并与末代港督彭定康离开香港的具体情况进行了报道。

香 港 回 归 场 面

驻 港 三 军

欢庆香港回归

凝( )重 紫荆( ) 掩( )映

旗帜( ) 停泊( ) 接载( )

世人瞩( )目 冉( )冉升起

nínɡ

jīnɡ

yǎn

zhì

bó

zài

zhǔ

rǎn

4.疏通字词

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

﹒

新闻

狭义—消息

通讯

1.人物通讯

2.事件通讯

3.工作通讯

4.风貌通讯

广义

消息

报告文学

一、什么是新闻

新闻最主要的特征是?

用事实说话,内容真实;

报道及时;语言简明扼要。

新闻最主要的特征是:

报道及时,有时效性;

真 短 快 新 强

事实准确,内容真实;

简明扼要,篇幅短小;

内容新鲜,有价值性;

思想性强,指导性强。

1.新闻的六要素:

标题:是文章的核心,包括引标、正标、副标。

标题、导语、主体是缺一不可的。

2.新闻正文一般分为哪几个部分?

结语:新闻的最后一句或最后一段,比较发人深思。

背景:是对新闻事实的补充,起补充作用。

主体:是导语之后,对新闻事实的具体叙述。

导语:是新闻的开头部分,概括新闻的主要内容。

时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

二、划分课文层次

【提示】

主体(2~10段)

标题

导语(1段)

结尾(11段)

按照新闻的结构来划分

背景(4段)

别了,“不列颠尼亚”

英国撤离香港

英国的告别仪式

英国从海上来,又从海上去

港督府的变迁

【提示】

(1)30日下午

(2)4时30分

(3)4时40分

(4)6时15分

(5)7时45分

(6)0时00分

(7)0时40分

这篇新闻是按什么顺序把“香港回归”这一重大历史事件记录下来的?

“不列颠尼亚”号离港

中英交接仪式

第二次降旗仪式

告别仪式

港督离开港督府

港督旗帜降落

告别拉开序幕

新闻事实

时间

探究一:四个场景

第一个场景:(第3自然段)下午4时30分,末任港督告别港督府,降下港督旗帜。

港 督 府

彭定康和女儿离开港督府

第二个场景:(第5~7自然段) 晚7时45分,在添马舰军营东面广场举行象征英国管治结束的告别仪式,降下英国国旗。

彭定康接过降下的旗帜

第三个场景: (第8、9自然段)子夜时分举行的中英香港交接仪式,米字旗在香港最后一次降下,五星红旗冉冉升起。

第四个场景: (第10自然段)7月1日0时40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。

探究二:

三次降旗的象征意义

第一次降旗:

港督旗帜在《日落余音》的号角声中降下旗杆

这标志着今后的香港再也不会由港督来统治!

第二次降旗:

港岛上每天一度的降旗

平时这样的降旗是很正常的,但这一次降旗意义重大,因为标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗:

7月1日子夜时分中英香港交接仪式上的易帜

标志着英国对香港殖民统治的正式结束,更标志着中国对香港恢复行使主权。

探究三:作为新闻的亮点在哪里?

1.新闻报道中往往要交代有关的背景材料,试找出课文中运用的背景材料,并体会它们在文章中的作用。

【提示】背景中有历史事件的回顾,文中对港督府的修建(第4段)、英国米字旗的升降(第7段)以及英国统治香港的天数(第11段)等都有准确的记载。

作用1:背景材料与现实场景融为一体,自然的衔接使得背景材料不杂乱无章。

作用2:虽然只写了一天中发生的事件,但有很大的历史跨度,容量非常大,使人在丰富的知识中,感受到深厚的历史内涵。

2.为什么说告别仪式是“日落仪式”,但又是在蒙蒙细雨中?

【提示】(1)英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,可以说英国殖民统治的太阳陨落了,所以把告别仪式称为“日落仪式”。

(2)“蒙蒙细雨”对告别的仪式的氛围起了点染的作用。

3.《别了,“不列颠尼亚”》获第八届“中国新闻奖”消息类一等奖。其新颖仅从标题上就可见一斑,你感觉该标题好在哪里?

【提示】(1)旧题新用,意味深长。毛泽东主席在1949年美国驻华大使司徒雷登回国,美国政府的白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此题。

(2)句式倒装,重在突出、强调。

(3)寓虚境于实境,匠心独运,了无痕迹。“别了,‘不列颠尼亚’”表面的意思是告别了接载查尔斯王子和末任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号,实际的意思是英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告结束了,香港重新回到祖国的怀抱中。

题目表意委婉,把必要的外交礼节同民族独立的精神巧妙地糅合在口语化的表达中。标题寓虚境于实境,独具匠心又了无痕迹。

4.“根据传统,每一位港督离任时,都举行降旗仪式。

但这一次不同:永远都不会有另一面港督旗帜从这里升

起。”这句话用了什么手法?如何理解其含意。

【提示】运用对比手法,强调这次降旗不再是以往港督换任的重复,而是具有标志性意义的最后一次。它既回答了彭定康面色凝重的原因,又写出了中国人民收回香港时的无比兴奋的心情。

香港末任港督乘船离开香港,标志着英国长达150多年的管治结束。

导语

末任港督的降旗仪式

彭定康离开港督府

告别仪式

降旗仪式

香港交接仪式上易帜

“不列颠尼亚”号离开香港

主体

别了, 不列颠尼亚

“

”

请对下面这段新闻报道的文字进行压缩。要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过50个字。

传统观点认为,中国和欧洲的陶瓷贸易始于明代。近日英国杜伦大学证实,该校考古系与中国故宫博物院考古所,联合整理研究了在西班牙萨拉戈萨等地出土的十余件中国唐代至宋代早期的陶瓷器残片,表明这些陶瓷是当时随阿拉伯商人经印度洋与红海贸易到达地中海地区的。这就将中欧陶瓷贸易的起始时间大大向前推进了,证明了“海上丝绸之路”早在唐代就已延伸至西欧。

【解析】就文段本身来看,重要信息主要有:①文中的基本概念和新的知识;②对重要概念的解释和阐述;③表达文章主旨的语句;④开头或结尾的概括句;⑤文中的过渡句。可据此提取重要信息,然后组织文字。

答案:关键信息:①中英联合考古研究;②中欧陶瓷贸易起始时间不晚于唐代;③“海上丝绸之路”在唐代已延伸至西欧。

中国政府为什么能成功地恢复对香港行使主权

二、70年代中国同西方国家关系的突破性进展,与英国关系的改善,为中英和平谈判解决香港问题创造了条件。

一、香港自古是中国的领土,中国收回香港完全符合国际法,是正义之举,得到国际社会的支持和承认。

中国收回香港的因素主要有以下四个方面:

三、“一国两制”伟大战略构想,为解决香港问题找到了一条切实可行的途径,为以和平方式收回香港提供了制度、法律和政策保证。

四、社会主义事业的蓬勃发展,综合国力的大大增强,是我们能够以和平方式收回香港的首要前提和根本保证。

校园新闻就是对学校里新近发生或发现的有意义的事实所作的报道。在我们的学习生活中,每天都在发生着大量的新闻故事。请按照新闻要求,写一篇校园新闻,提供给校报编辑部。

提示:结合新闻要求,从每天发生的事中选择一件具有意义的来写。

一条航行的船,总是把负重的痛苦藏在水下,而在前进的欢乐中扬波逐浪。