浙江省丽水市丽外高中部2021-2022学年高一上学期第一次月考(10月)历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省丽水市丽外高中部2021-2022学年高一上学期第一次月考(10月)历史试题(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 08:24:04 | ||

图片预览

文档简介

丽外高中部2021学年第一学期第一次月考

高一历史试卷(2021.10)

一、选择题Ⅰ(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

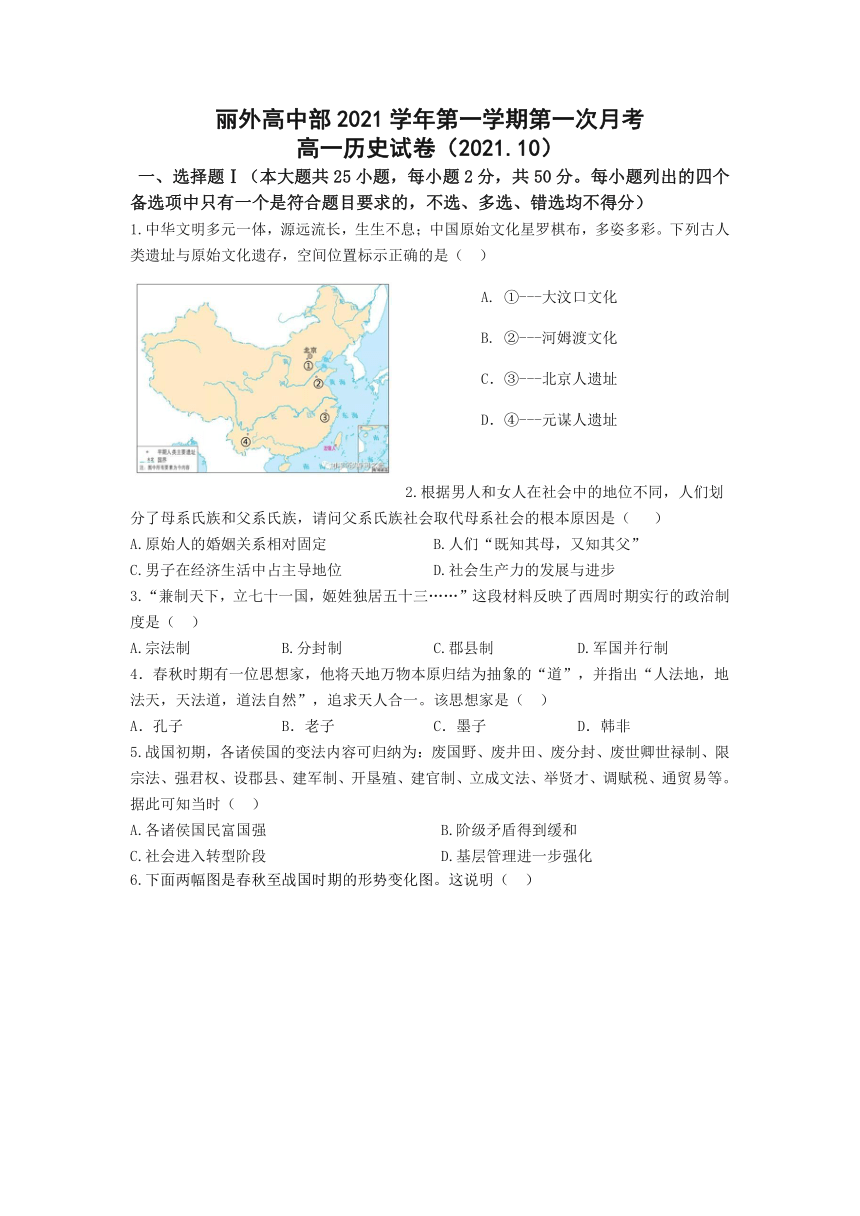

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。下列古人类遗址与原始文化遗存,空间位置标示正确的是( )

A. ①---大汶口文化

B. ②---河姆渡文化

C.③---北京人遗址

D.④---元谋人遗址

2.根据男人和女人在社会中的地位不同,人们划分了母系氏族和父系氏族,请问父系氏族社会取代母系社会的根本原因是( )

A.原始人的婚姻关系相对固定 B.人们“既知其母,又知其父”

C.男子在经济生活中占主导地位 D.社会生产力的发展与进步

3.“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三……”这段材料反映了西周时期实行的政治制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.军国并行制

4.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是( )

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

5.战国初期,各诸侯国的变法内容可归纳为:废国野、废井田、废分封、废世卿世禄制、限宗法、强君权、设郡县、建军制、开垦殖、建官制、立成文法、举贤才、调赋税、通贸易等。据此可知当时( )

A.各诸侯国民富国强 B.阶级矛盾得到缓和

C.社会进入转型阶段 D.基层管理进一步强化

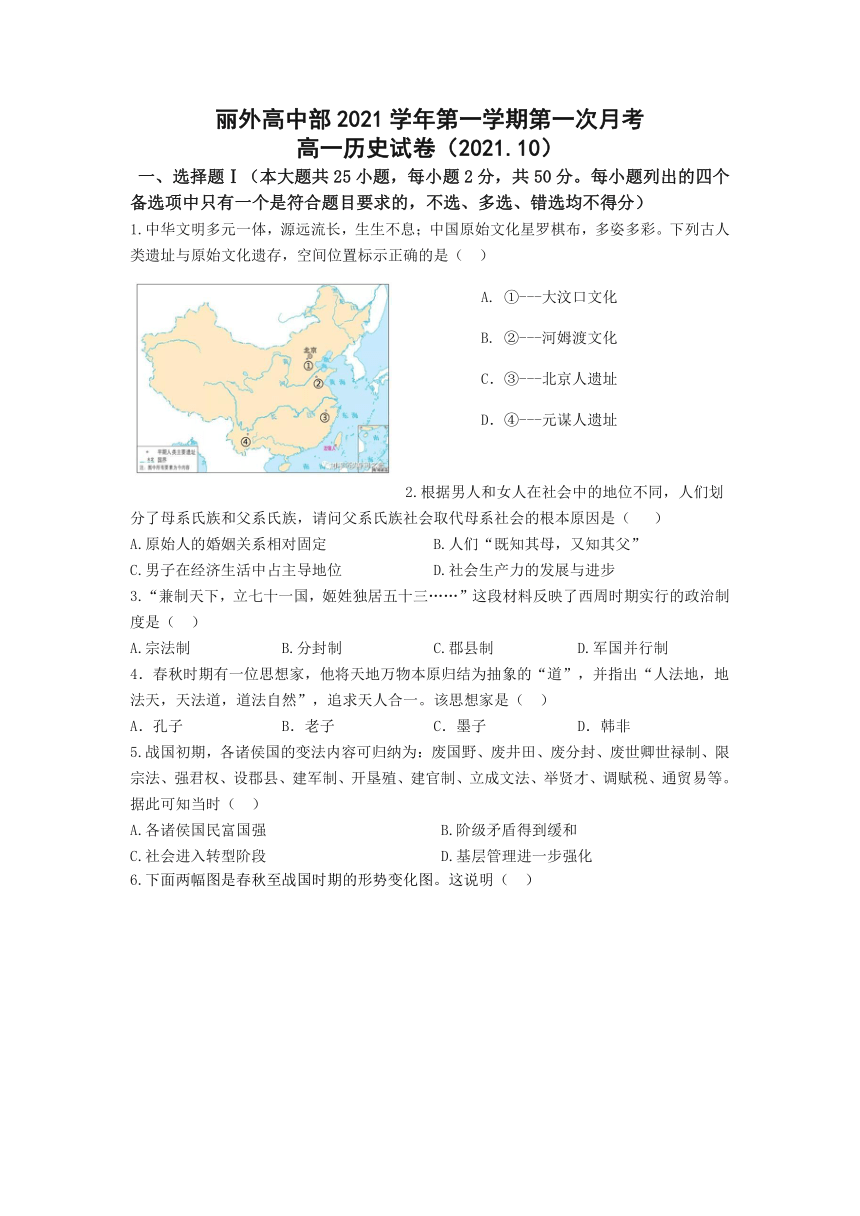

6.下面两幅图是春秋至战国时期的形势变化图。这说明( )

A.周王室衰微无力控制地方 B.局部统一为秦的统一奠定基础

C.诸侯国变法革新力量强大 D.各族频繁联系加强华夏认同观念

7.史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。”其中,“中国之政”主要指的是( )

A.纲常礼教 B.儒家思想 C.礼乐制度 D.中央集权制

8.冯劫曾位列秦朝三公之一,负责监察百官。当时他所担任的职位是( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.郡守

9.秦统一后在岭南设立桂林郡、象郡和南海郡,拆毁战国时期各国所建的城郭,决通雍阻河道的堤防,拆除关隘险阻。秦始皇多次到各地巡游,并在许多地方立碑。这些措施旨在( )

A.促进农耕文明发展 B.解决国家边患问题

C.增进国家的认同感 D.建立大一统的国家

10.“云梦睡虎地秦简”考古发现,被当时《秦律十八种》的编者集中使用最早、最长的部分几乎都是关于官吏行为的法律、考核官员的方法等。这说明秦律制定( )

A.有利于中央决策传输到地方 B.加强了皇帝对官员监督控制

C.防止了官僚机构的贪污腐败 D.完善了中央机构的运作体系

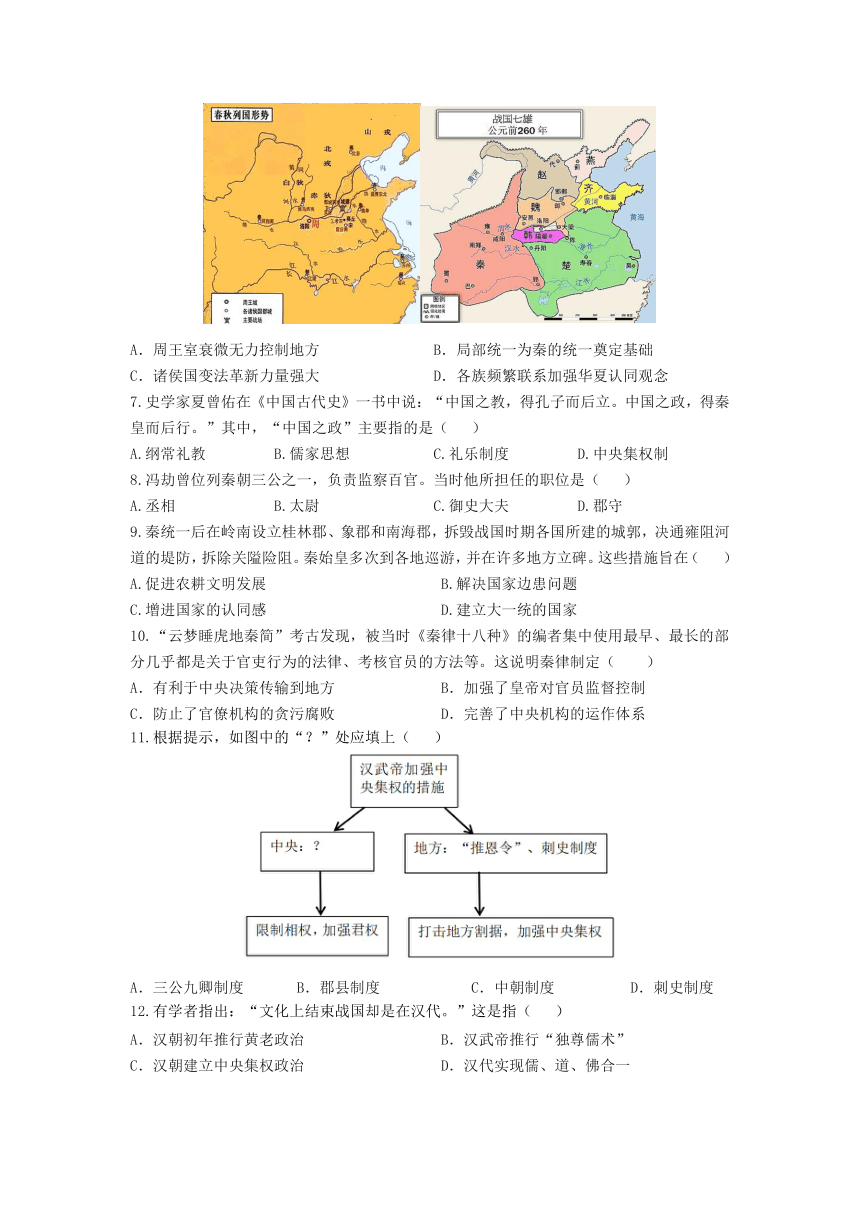

11.根据提示,如图中的“?”处应填上( )

A.三公九卿制度 B.郡县制度 C.中朝制度 D.刺史制度

12.有学者指出:“文化上结束战国却是在汉代。”这是指( )

A.汉朝初年推行黄老政治 B.汉武帝推行“独尊儒术”

C.汉朝建立中央集权政治 D.汉代实现儒、道、佛合一

13.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是( )

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

14.孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,增强了北魏实力,推动了历史进步。其改革取得成功的根本原因是( )

A.北魏实现北方统一 B.孝文帝改革决心坚定

C.改革措施全面易行 D.符合时代发展的要求

15.魏晋南北朝是我国国家分裂、民族交融时期,在分裂中孕育着新的统一。此时期曾经统一过北方黄河流域的少数民族政权有( )

①西晋 ②北魏 ③曹魏 ④前秦

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

16.东晋初期,琅玡王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象说明当时( )

A. 士族专权取代皇权政治 B. 出现了权力制衡机制

C. 势力均衡有利于政权稳固 D. 士族专权威胁皇权

17.关于如何处理与少数民族的关系,唐太宗曾说:“朕为苍生父母,苟可利之,岂惜一女,北狄风俗,多由内政,亦既生子,则我外孙,不侵中国”。以下政策与之相关的是( )

A.战而后和 B.结盟 C.和亲政策 D.息事宁人

18.唐朝曾经强盛一时,8世纪中期之后开始出现衰落的迹象。唐朝由盛转衰的转折点是( )

A.武则天当政 B.安史之乱 C.唐玄宗即位 D. 黄巢起义

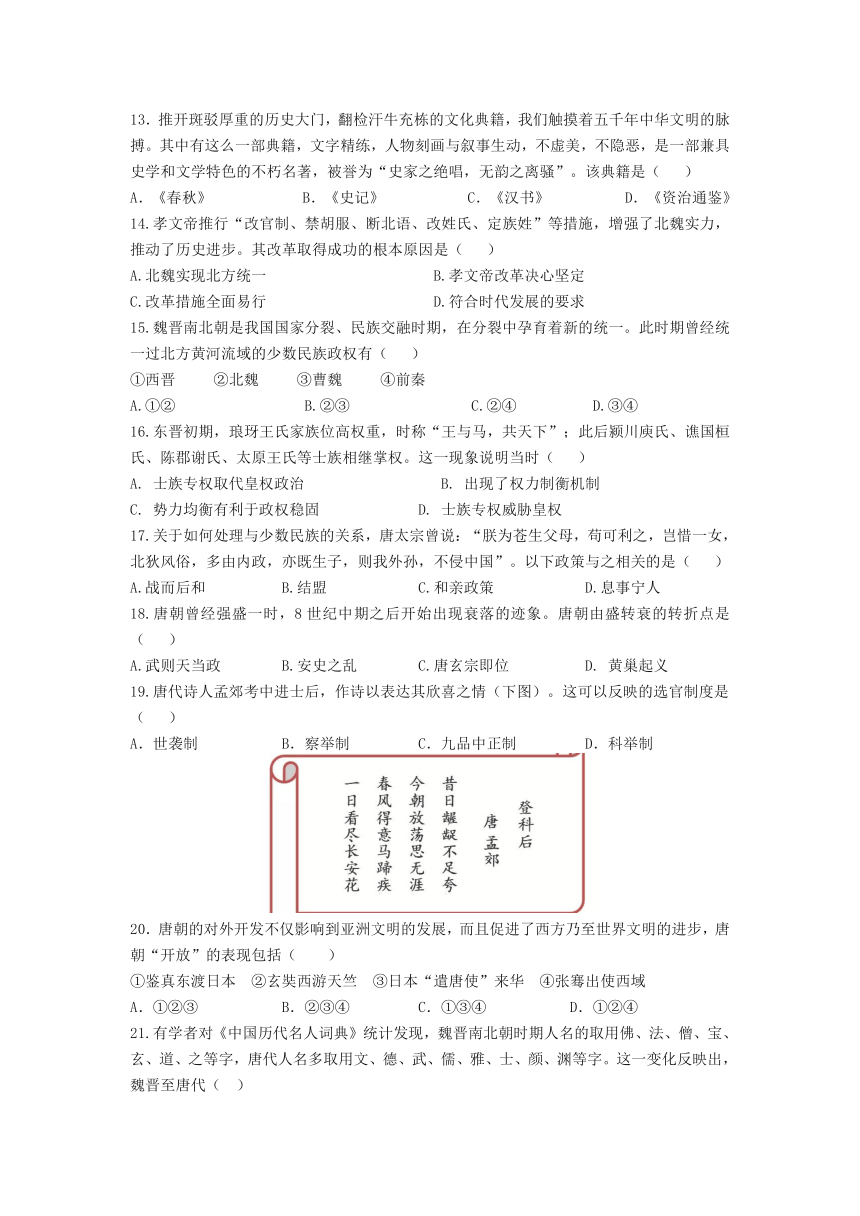

19.唐代诗人孟郊考中进士后,作诗以表达其欣喜之情(下图)。这可以反映的选官制度是( )

A.世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

20.唐朝的对外开发不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步,唐朝“开放”的表现包括( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遣唐使”来华 ④张骞出使西域

①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

21.有学者对《中国历代名人词典》统计发现,魏晋南北朝时期人名的取用佛、法、僧、宝、玄、道、之等字,唐代人名多取用文、德、武、儒、雅、士、颜、渊等字。这一变化反映出,魏晋至唐代( )

A.佛道已经成为社会主流思潮 B.三教合一的趋势在加强

C.中外文化交流的趋势加快 D.儒学出现了复兴的趋势

22.宋太祖采取多种措施大力加强中央集权,其核心是围绕( )

A.削弱主要将领和丞相的权力 B.解除地方割据的经济基础

C.解决中央与地方的权力分配 D.削弱地方军队的实力

23.宋代从根本上改变重视家族门第观念的主要原因是( )

A.科举制度的完善 B.商品经济的发展

C.重文轻武的风气 D.藩镇割据的消除

24.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生梳理知识点时制作的表格,其中①代表的是( )

少数民族 主要活动

① 916年建国,实行南北面官制

② 定都兴庆府,模仿北宋制度

③ 实行“猛安谋克”制,后现“大定之治”

A.契丹 B.党项 C.女真 D.蒙古

25.元朝行省体制下,各省重要事务必须上报中书省,由中书省做出决定。但对于职务范围内的事务可以自行解决,不需要全部上报中央。由此可知行省制( )

A.中央集权与行政效率兼顾 B.容易形成地方分裂割据

C.有利于对边疆地区的管辖 D.加强了对山东等地管辖

二、选择题Ⅱ(本大题共5小题,每小题3分,共15分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

26.二里头遗址是探索夏文化的重要依据,在此处曾发掘出土一块不规则形陶残片,有研究者认为这块陶片表面存有多个字痕,与郑州二里岗早商文化遗址出土的牛骨刻辞、殷墟晚商文化出土的甲骨卜辞文句结构近似,疑似“社”、“六”、“告”等文字,这说明( )

A.二里头遗址有助于研究早期陶器发展 B.夏朝时我国已经产生汉字

C.出土文物与文献记载结合可印证历史 D.研究历史必须有考古依据

27.吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》(如下图)取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和其母摩耶夫人抱着他朝见天神时的情景。下列相关解读最准确的是( )

A.唐代佛教十分兴盛

B.唐代市民文化繁荣

C.唐代中外文化交流加强

D.唐代国家统一,社会安定

28.以下是唐朝纳税户数和赋税收入表,对表中材料解读正确、全面的是( )

年份 纳税户数 中央赋税收入

大历十四年(779年) 120万户 1 200万贯(包括盐利)

建中元年(780年) 310万户 1 350万贯(不包括盐利)

A.由于人口大幅增长,国家赋税收入增加

B.封建政府腐败,虽人口大幅增长,但中央赋税收入增长有限

C.纳税面扩大,虽税额、税种不增加,但国家收入增加

D.地主阶级腐朽,地主官僚任意增加税额

29.唐开元年间,政事堂虽设在中书省,但自成机构,后列吏、枢机、兵、户、刑礼五房,以对口分理各项行政事务。凡一切政令,包括皇帝诏令,必须经政事堂会议正式通过,并加盖印章方能生效颁行。由此可知,唐代政事堂制度( )

A.实现了对皇权的有效制衡 B.加强了对各级官吏的监督

C.废除了尚书省及下属六部 D.有利于提高行政办事效率

30.元朝时期中国统一多民族国家进一步巩固,疆域面积超越历代。元朝统治者非常重视对边疆地区的管辖和控制。为治理西部边疆地区(新疆、西藏、云南等地),元朝统治者采取的政策包括( )

①设立宣政院管理宗教和少数民族事务 ②充分发挥宗教僧侣的作用,团结少数民族

③建立行省制度,加强中央集权 ④实行改土归流,强化中央政府的统治

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

三、非选择题(本大题共2小题,其中第26小题18分,第27小题17分,共35分)

31.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中国古代中央机构几经嬗变,其基本特征与发展趋势十分明显。观察下列中央机构示意图,回答问题。

图一 图二 图三

材料二 唐制:每事先经中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书,中书又将上,得旨,再下中书,中书又付门下。若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。——朱熹《朱子语类》

根据材料一,写出与图示相对应的朝代名称,说明判断理由。(6分)

(2)根据材料二,说明该制度的运行流程及其特点,并概括该制度产生的重要影响。(10分)

(3)根据以上材料,说明中国古代中央机构调整的趋势是什么?(2分)

32.多元起源的中华民族,几千年来不断向一体化迈进,维持着和平、统一的主流,保持着对中华文明较高的认同感。阅读材料,同答问题。(17分)

材料一 两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉民族关系上则主要是采取和抚四夷,特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——据注(汪)高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料二 唐朝前期疆域与边疆各族分布图

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣……帝曰:“夫‘名不正,言不顺,则礼乐不可兴。’今欲断诸北语,一从正音。” ——《资治通鉴》

根据材料一并结合所学知识,指出西汉对匈奴政策的变化。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出唐朝为巩固统一对边疆各族采取的策略。(6分)

(3)根据材料三,观察图片,结合所学知识,指出“魏主”采取的措施,并分析其影响。(9分)

单选:1-5 DDBBC 6-10 BDCCB 11-15 CBBDC 16-20 DCBDA 21-25 DCAAA 26-30 ACCDB

31.(1)图1:秦朝(1分),理由:中央设三公九卿(1分)

图2:西汉(1分),理由:中央设中外朝制(1分)

图3:隋唐(1分),理由:中央设三省六部制(1分)

(2)流程:中书省草拟诏令;门下省审核,有不妥者驳回;尚书省执行政令。(3分)

特点:三省分工合作,职责明确;三省相互牵制、相互监督;相权一分为三,强化君权;(3分)

影响:集体宰相制促进决策的科学性;流程决策有利于提高行政效率;三省六部制的确立和完善,是中国政治制度的重大变革;对此后历朝产生深远影响。(4分)

趋势:皇权不断加强,相权不断被削弱。

32.(1)从“和亲”(或:和)到反击战争(或:战;北击匈奴)。(2分)

(2)军事征服(或:战争);设立军政机构;册封;和亲;会盟;加强经济文化交流。(6分)

(3)措施:将都城从平城迁到洛阳;鲜卑贵族死后不得归葬平城;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁鲜卑语,改说汉语;改鲜卑姓为汉姓,皇族拓跋氏改姓元;并鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚。(6分,每点1分)

影响:促进了民族交融;缓和了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础。(3分,任写3点,每点1分)

高一历史试卷(2021.10)

一、选择题Ⅰ(本大题共25小题,每小题2分,共50分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。下列古人类遗址与原始文化遗存,空间位置标示正确的是( )

A. ①---大汶口文化

B. ②---河姆渡文化

C.③---北京人遗址

D.④---元谋人遗址

2.根据男人和女人在社会中的地位不同,人们划分了母系氏族和父系氏族,请问父系氏族社会取代母系社会的根本原因是( )

A.原始人的婚姻关系相对固定 B.人们“既知其母,又知其父”

C.男子在经济生活中占主导地位 D.社会生产力的发展与进步

3.“兼制天下,立七十一国,姬姓独居五十三……”这段材料反映了西周时期实行的政治制度是( )

A.宗法制 B.分封制 C.郡县制 D.军国并行制

4.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是( )

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

5.战国初期,各诸侯国的变法内容可归纳为:废国野、废井田、废分封、废世卿世禄制、限宗法、强君权、设郡县、建军制、开垦殖、建官制、立成文法、举贤才、调赋税、通贸易等。据此可知当时( )

A.各诸侯国民富国强 B.阶级矛盾得到缓和

C.社会进入转型阶段 D.基层管理进一步强化

6.下面两幅图是春秋至战国时期的形势变化图。这说明( )

A.周王室衰微无力控制地方 B.局部统一为秦的统一奠定基础

C.诸侯国变法革新力量强大 D.各族频繁联系加强华夏认同观念

7.史学家夏曾佑在《中国古代史》一书中说:“中国之教,得孔子而后立。中国之政,得秦皇而后行。”其中,“中国之政”主要指的是( )

A.纲常礼教 B.儒家思想 C.礼乐制度 D.中央集权制

8.冯劫曾位列秦朝三公之一,负责监察百官。当时他所担任的职位是( )

A.丞相 B.太尉 C.御史大夫 D.郡守

9.秦统一后在岭南设立桂林郡、象郡和南海郡,拆毁战国时期各国所建的城郭,决通雍阻河道的堤防,拆除关隘险阻。秦始皇多次到各地巡游,并在许多地方立碑。这些措施旨在( )

A.促进农耕文明发展 B.解决国家边患问题

C.增进国家的认同感 D.建立大一统的国家

10.“云梦睡虎地秦简”考古发现,被当时《秦律十八种》的编者集中使用最早、最长的部分几乎都是关于官吏行为的法律、考核官员的方法等。这说明秦律制定( )

A.有利于中央决策传输到地方 B.加强了皇帝对官员监督控制

C.防止了官僚机构的贪污腐败 D.完善了中央机构的运作体系

11.根据提示,如图中的“?”处应填上( )

A.三公九卿制度 B.郡县制度 C.中朝制度 D.刺史制度

12.有学者指出:“文化上结束战国却是在汉代。”这是指( )

A.汉朝初年推行黄老政治 B.汉武帝推行“独尊儒术”

C.汉朝建立中央集权政治 D.汉代实现儒、道、佛合一

13.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是( )

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

14.孝文帝推行“改官制、禁胡服、断北语、改姓氏、定族姓”等措施,增强了北魏实力,推动了历史进步。其改革取得成功的根本原因是( )

A.北魏实现北方统一 B.孝文帝改革决心坚定

C.改革措施全面易行 D.符合时代发展的要求

15.魏晋南北朝是我国国家分裂、民族交融时期,在分裂中孕育着新的统一。此时期曾经统一过北方黄河流域的少数民族政权有( )

①西晋 ②北魏 ③曹魏 ④前秦

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

16.东晋初期,琅玡王氏家族位高权重,时称“王与马,共天下”;此后颍川庾氏、谯国桓氏、陈郡谢氏、太原王氏等士族相继掌权。这一现象说明当时( )

A. 士族专权取代皇权政治 B. 出现了权力制衡机制

C. 势力均衡有利于政权稳固 D. 士族专权威胁皇权

17.关于如何处理与少数民族的关系,唐太宗曾说:“朕为苍生父母,苟可利之,岂惜一女,北狄风俗,多由内政,亦既生子,则我外孙,不侵中国”。以下政策与之相关的是( )

A.战而后和 B.结盟 C.和亲政策 D.息事宁人

18.唐朝曾经强盛一时,8世纪中期之后开始出现衰落的迹象。唐朝由盛转衰的转折点是( )

A.武则天当政 B.安史之乱 C.唐玄宗即位 D. 黄巢起义

19.唐代诗人孟郊考中进士后,作诗以表达其欣喜之情(下图)。这可以反映的选官制度是( )

A.世袭制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

20.唐朝的对外开发不仅影响到亚洲文明的发展,而且促进了西方乃至世界文明的进步,唐朝“开放”的表现包括( )

①鉴真东渡日本 ②玄奘西游天竺 ③日本“遣唐使”来华 ④张骞出使西域

①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

21.有学者对《中国历代名人词典》统计发现,魏晋南北朝时期人名的取用佛、法、僧、宝、玄、道、之等字,唐代人名多取用文、德、武、儒、雅、士、颜、渊等字。这一变化反映出,魏晋至唐代( )

A.佛道已经成为社会主流思潮 B.三教合一的趋势在加强

C.中外文化交流的趋势加快 D.儒学出现了复兴的趋势

22.宋太祖采取多种措施大力加强中央集权,其核心是围绕( )

A.削弱主要将领和丞相的权力 B.解除地方割据的经济基础

C.解决中央与地方的权力分配 D.削弱地方军队的实力

23.宋代从根本上改变重视家族门第观念的主要原因是( )

A.科举制度的完善 B.商品经济的发展

C.重文轻武的风气 D.藩镇割据的消除

24.公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生梳理知识点时制作的表格,其中①代表的是( )

少数民族 主要活动

① 916年建国,实行南北面官制

② 定都兴庆府,模仿北宋制度

③ 实行“猛安谋克”制,后现“大定之治”

A.契丹 B.党项 C.女真 D.蒙古

25.元朝行省体制下,各省重要事务必须上报中书省,由中书省做出决定。但对于职务范围内的事务可以自行解决,不需要全部上报中央。由此可知行省制( )

A.中央集权与行政效率兼顾 B.容易形成地方分裂割据

C.有利于对边疆地区的管辖 D.加强了对山东等地管辖

二、选择题Ⅱ(本大题共5小题,每小题3分,共15分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

26.二里头遗址是探索夏文化的重要依据,在此处曾发掘出土一块不规则形陶残片,有研究者认为这块陶片表面存有多个字痕,与郑州二里岗早商文化遗址出土的牛骨刻辞、殷墟晚商文化出土的甲骨卜辞文句结构近似,疑似“社”、“六”、“告”等文字,这说明( )

A.二里头遗址有助于研究早期陶器发展 B.夏朝时我国已经产生汉字

C.出土文物与文献记载结合可印证历史 D.研究历史必须有考古依据

27.吴道子是唐代著名画家,其名作《送子天王图》(如下图)取自佛教故事,描绘的是释迦牟尼降生后,其父净饭王和其母摩耶夫人抱着他朝见天神时的情景。下列相关解读最准确的是( )

A.唐代佛教十分兴盛

B.唐代市民文化繁荣

C.唐代中外文化交流加强

D.唐代国家统一,社会安定

28.以下是唐朝纳税户数和赋税收入表,对表中材料解读正确、全面的是( )

年份 纳税户数 中央赋税收入

大历十四年(779年) 120万户 1 200万贯(包括盐利)

建中元年(780年) 310万户 1 350万贯(不包括盐利)

A.由于人口大幅增长,国家赋税收入增加

B.封建政府腐败,虽人口大幅增长,但中央赋税收入增长有限

C.纳税面扩大,虽税额、税种不增加,但国家收入增加

D.地主阶级腐朽,地主官僚任意增加税额

29.唐开元年间,政事堂虽设在中书省,但自成机构,后列吏、枢机、兵、户、刑礼五房,以对口分理各项行政事务。凡一切政令,包括皇帝诏令,必须经政事堂会议正式通过,并加盖印章方能生效颁行。由此可知,唐代政事堂制度( )

A.实现了对皇权的有效制衡 B.加强了对各级官吏的监督

C.废除了尚书省及下属六部 D.有利于提高行政办事效率

30.元朝时期中国统一多民族国家进一步巩固,疆域面积超越历代。元朝统治者非常重视对边疆地区的管辖和控制。为治理西部边疆地区(新疆、西藏、云南等地),元朝统治者采取的政策包括( )

①设立宣政院管理宗教和少数民族事务 ②充分发挥宗教僧侣的作用,团结少数民族

③建立行省制度,加强中央集权 ④实行改土归流,强化中央政府的统治

A.①②④ B.①②③ C.②③④ D.①③④

三、非选择题(本大题共2小题,其中第26小题18分,第27小题17分,共35分)

31.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一 中国古代中央机构几经嬗变,其基本特征与发展趋势十分明显。观察下列中央机构示意图,回答问题。

图一 图二 图三

材料二 唐制:每事先经中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或有未当,则门下缴驳,又还中书,中书又将上,得旨,再下中书,中书又付门下。若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。——朱熹《朱子语类》

根据材料一,写出与图示相对应的朝代名称,说明判断理由。(6分)

(2)根据材料二,说明该制度的运行流程及其特点,并概括该制度产生的重要影响。(10分)

(3)根据以上材料,说明中国古代中央机构调整的趋势是什么?(2分)

32.多元起源的中华民族,几千年来不断向一体化迈进,维持着和平、统一的主流,保持着对中华文明较高的认同感。阅读材料,同答问题。(17分)

材料一 两汉是中国统一多民族国家的巩固时期。西汉民族关系上则主要是采取和抚四夷,特别是与强大的匈奴实行“和亲”政策,在一定程度上保证了边境的安宁。到了汉武帝时期,随着西汉国力的增强,汉武帝采取了一系列巩固统一的强有力措施。

——据注(汪)高鑫《两汉正史民族史撰述与统一多民族国家的巩固》

材料二 唐朝前期疆域与边疆各族分布图

材料三 魏主欲变北俗,引见群臣……帝曰:“夫‘名不正,言不顺,则礼乐不可兴。’今欲断诸北语,一从正音。” ——《资治通鉴》

根据材料一并结合所学知识,指出西汉对匈奴政策的变化。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出唐朝为巩固统一对边疆各族采取的策略。(6分)

(3)根据材料三,观察图片,结合所学知识,指出“魏主”采取的措施,并分析其影响。(9分)

单选:1-5 DDBBC 6-10 BDCCB 11-15 CBBDC 16-20 DCBDA 21-25 DCAAA 26-30 ACCDB

31.(1)图1:秦朝(1分),理由:中央设三公九卿(1分)

图2:西汉(1分),理由:中央设中外朝制(1分)

图3:隋唐(1分),理由:中央设三省六部制(1分)

(2)流程:中书省草拟诏令;门下省审核,有不妥者驳回;尚书省执行政令。(3分)

特点:三省分工合作,职责明确;三省相互牵制、相互监督;相权一分为三,强化君权;(3分)

影响:集体宰相制促进决策的科学性;流程决策有利于提高行政效率;三省六部制的确立和完善,是中国政治制度的重大变革;对此后历朝产生深远影响。(4分)

趋势:皇权不断加强,相权不断被削弱。

32.(1)从“和亲”(或:和)到反击战争(或:战;北击匈奴)。(2分)

(2)军事征服(或:战争);设立军政机构;册封;和亲;会盟;加强经济文化交流。(6分)

(3)措施:将都城从平城迁到洛阳;鲜卑贵族死后不得归葬平城;以汉族服饰取代鲜卑服饰;朝中禁鲜卑语,改说汉语;改鲜卑姓为汉姓,皇族拓跋氏改姓元;并鼓励鲜卑贵族与汉族高门士族通婚。(6分,每点1分)

影响:促进了民族交融;缓和了民族矛盾;促进了北魏的经济发展和社会繁荣;为以后北方统一南方和隋唐盛世的出现奠定了基础。(3分,任写3点,每点1分)

同课章节目录