2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第6课 从隋唐盛世到五代十国 课件(共55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 08:33:53 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

第六课 从隋唐盛世到五代十国

课标要求:

1.通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐及五代十国时期民族交融的新成就。

2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,知道隋唐时期区域经济发展的成就。

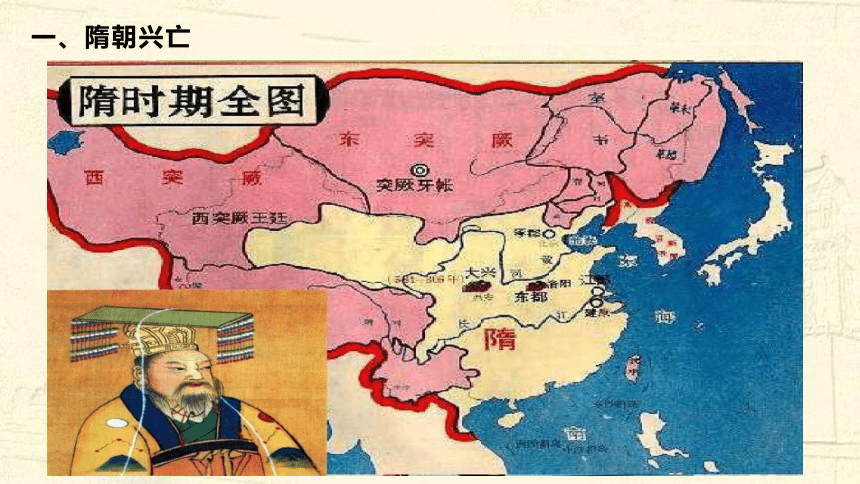

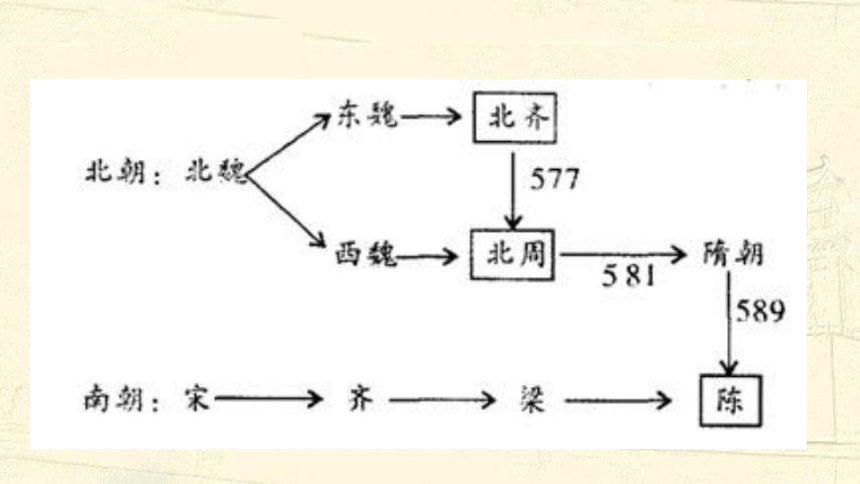

一、隋朝兴亡

589年,隋灭陈,结束南北朝近400年的分裂局面。

隋炀帝时期的基础设施建设

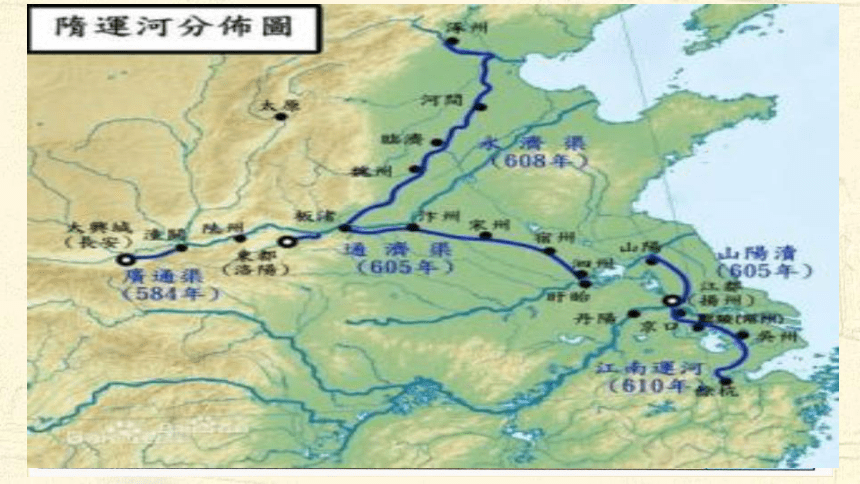

1.修建大运河:

广设仓库:仓库在长安、洛阳两都和地方广设,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,也包括备水旱赈济、遍置于乡间的义仓,积储丰富。

义仓:

在中国传统社会,由于社会生产力不发达,人民面对饥荒时的自救能力较弱。义仓是一种民间出资、民间管理的自救性质的仓储形式,对古代的赈济救灾起了一定作用。

隋朝大运河开通的原因:

隋朝作为统一的中央集权国家可集中力量兴建大型工程(社会主义制度的优越性);为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应南方经济发展的需要,保障中央政府的物资供应。

对隋朝开凿大运河的认识

(1)从历史背景看:大运河开凿是南方经济发展的结果。自三国以来,南方不断得到开发,经济发展水平不断得到提高。隋朝统一后,政治中心仍在北方,开凿贯通南北的大运河是适应经济发展的需要。

(2)从主观目的上看:隋炀帝开凿大运河的主要动机是为加强朝北交通,巩固对全国的统治,也是满足其到江南繁华地区巡手乐的需妻

(3)从客观作用上看:一方面,开凿大运河给人民带米沉重的役负担,是隋朝速亡的原因之一。另一方面,大运河的开通对我国社会发展产生了积极而深远的影响,它成为南北交通的大动脉,促道了南北经济文化交流,对巩固统一和促进社会经济发展发挥了重要作用,泽被后世。

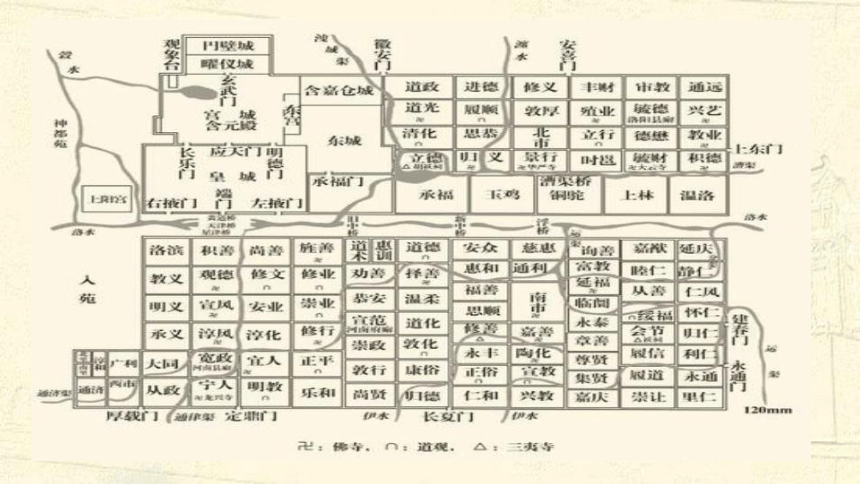

2.兴建洛阳城

隋朝衰亡原因:

1.对内大兴土木,对外穷兵黩武。隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。

2.繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果。生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义。李渊趁机在太原起兵。

3.618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。同年,李渊在长安称帝建立唐朝,是为唐高祖。

隋朝的历史地位

隋朝在我国历史上是一个永前启后、继往开来的朝代。

(1)统一全国:它顺应了我国南北朝时期历史发展的湖流,采取了正确的策略,重新实现了国家的统一,为经济发展提供了安定的社会环境。

(2)首创制度:创立三省六部制,完善了君主专制中央集权的政治制度;创立了科举制,有利于扩大统治基础。

(3)开凿运河:隋朝开凿大运河,便利南北交通,促进了南北交通的经济文化交流,加强了中央对全国的控制。

二、唐朝的繁荣与民族交融

拓宽视野:玄武门之变

贞观之治是唐朝初年唐太宗在位期间出现的清明政治,经济复苏,文化繁荣的治世局面。唐太宗继承唐高祖制定的尊祖崇道国策,并进一步将其发扬光大,运用道家思想治国平天下。唐太宗任人廉能,知人善用;广开言路,尊重生命,自我克制,虚心纳谏;并采取了以农为本,厉行节约,休养生息,文教复兴,完善科举制度等政策,使得社会出现了安定的局面;并大力平定外患,尊重边族风俗,稳固边疆,最终取得天下大治的理想局面。因其时年号为“贞观”(627年—649年) ,故史称“贞观之治”。

贞观之治为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。

贞观之治出现的原因:

(1)唐太宗吸取隋亡教训,调整统治政策。

(2)唐太宗用人唯贤,虛心纳谏,推行一列改革措施

(3)国家统一安定,实行开明的民族政策和开放的对外政策

(4)隋朝的政治制度和经济繁荣为唐朝加强中央集权和促进社会经济的发展创造了条件。

武周政权

武则天执政期间,国家较贞观时期有更大的发展,史称贞观遗风。均田制的继续推行促进了农业生产,户口数由652年的380万户,增长到705年武则天退位时的615万户。武周时期科举制度进一步发展,武则天开创了殿试和武举,政治上,前期曾任用酷吏打击反对派,后期知人善任,号称“君子满朝”的娄师德以及狄仁杰,“开元贤相”姚崇和宋璟均在其列。军事上,收复安西四镇、置北庭都护府。历史学家郭沫若给予武周很高的评价,称其:“政启开元,治宏贞观。”

开元盛世

唐玄宗登基以后治国之道以道家清静无为思想为宗提倡文教。任用贤能姚崇,宋璟等,改革官职,整顿吏治,励精图治。

政治上,唐玄宗改革机构对吏治进行了整治,提高官僚机构的办事效率,重用贤臣,修订律法。

经济上,唐玄宗制订经济改革措施:打击豪门士族,解放劳动力;改革实施封制度,增加政府财政收人,减轻人民负担;打击佛教势力,大力发展农业。

军事上唐玄宗对兵制进行改革,在边境地区大力发展屯田,扩张疆域,唐朝在东北设置了靺鞨都督府、黑水都督府、渤海都督府等,中国历史上首次将东北三省全境纳入中国版图。

文化上,提倡文教,重道抑佛,人才辈出。唐玄宗还改善民族关系,对于社会经济发展起了很大的促进作用。

“贞观之治”和“开元盛世”的共同点

1.整顿吏治

2.轻徭薄赋,休养生息,重视农业生产

3.国力强盛

4.知人善用

唐朝与周边民族关系

唐初期与少数民族关系如何?

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

视野拓展:渭水之盟

渭水之盟后唐太宗是如何做的?结果如何?

1.唐太宗对东突厥的降众,在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。

2.对一些入朝的突厥首领,唐朝给予官职。这些措施对北方各族产生巨大影响。他们纷纷入朝,尊称唐太宗为“天可汗”。

对西突厥的管辖

阅读导学案,了解唐朝与西北少数民族之间的关系

对西突厥的管辖

①西突厥控制着天山以南的西域各国,势力强大,影响了丝绸之路的畅通。

②唐太宗派兵征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府。

③高宗在位时,灭亡西突厥,武则天在位时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

唐与吐蕃

阅读教材,述说文成公主入藏的过程及意义

公元821年,吐蕃使臣向唐请求和盟,公元822年在拉萨设盟坛,唐蕃会盟。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

唐与靺鞨

唐朝与东北少数民族之间的关系

阅读教材,归纳唐朝鼎盛时期的疆域及意义

唐朝处理与周边各族关系的主要方式

(1)设立机构:唐太宗在东突厥旧地设置都督府,任命突厥贵族为都督或将军来管理;太宗和武则天时期在西域分别设立安西、北庭都护府,这是唐朝在西域设置的最高统治机构。

(2)册封首领:玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗;靺鞨族粟末部首领大作荣为渤海郡王;南诏首领皮逻阁为云南王

(3)武力征服:唐朝初年,东突厥不断南下袭扰,唐大宗大败东突厥,俘获颉利可汗,维护了北部边境安定。

(4)政治和亲:文成公主入藏;

(5)会盟通好:唐政府与吐蕃会盟巩固双方友好关系。

唐与西汉在处理与少数民族关系上的相似点

(1)在少数民族地区设置行政机构管理。

(2)米用和亲政策

(3)加强经济文化交流

(4)征讨在边種表扰的少数民族

三、“安史之乱”、黄巢起义和五代十国

拓展?:节度使设立的背景

“安史之乱”原因

①唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事,边疆形势随着版图的拓展也日益紧张。

②开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

③节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。

过程

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

安史之乱影响

(1)破坏了北方的经济。

(2)中央集权大大削弱,形成藩镇割据局面,唐朝由盛转衰。

(3)边防空虚。唐朝边疆地区频频告急。

(4)北方人的南移。“安史之乱”时,北方人口部分南迁,主要迁到长江中下游。他们对江南经济的进一步开发起了一定作用。

回顾:中国古代三次人口大规模南迁及影响

藩镇割据

(1)“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

(2)藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将。

(3)在经济上,拥有财权;在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

星罗棋布

黄巢起义

冲天香阵透长安;满城尽带黄金甲

链接高考:“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税供纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

答案:D

审题干:从表格中的藩镇情况来看,大部分藩镇有财政,而且河朔型藩镇拥重兵,有兵权,并有官吏任免权,但多数藩镇官任免仍由朝廷任命,赋税的供纳、兵额与功能,分析判断选项。

验结论:表格内容反映出唐朝“安史之乱”后百余年间中原型、边疆型与东南型的藩镇中的官员都由朝廷任命,上供或少上供赋税,说明这些藩镇承认唐朝中央政府的统治;从这些藩镇的功能“防骄藩”“守边疆”“防盗贼”看,可知它们延续了唐朝的统治,D项正确。

2.“安史之乱”结束了盛唐的神话,强大的帝国从此走下坡路,一去不回头。往昔的繁华,成为回忆。这场近八年的内乱带来的影响不包括( )

A.对社会经济造成极大的破坏

B.造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”

C.标志着盛极一时的大唐王朝覆灭

D.逐渐形成了藩镇割据的局面

①我国封建社会出现盛世局面的原因

(1)从大乱到大治:封建社会的盛世局面一般出现在封建王朝的初期,经历农民起义的打击,土地高度集中的局面得到改变,阶级矛盾缓和,这是出现盛世局面的社会因素。

(2)发展经济、稳定政局:处于盛世的封建王朝一般注意发展经济,保证农民生产的时间减轻农民的赋役负担,社会经济持续发展,逐渐进入繁荣时期,这是出现盛世局面的经济因素。

1.客观认识中国古代的“封建盛世”

(3)发展文化、重视人才:中国古代的盛世时期都是文化的繁荣时期,人才辈出,教育、思想、文学艺术、科技全面繁荣,这是出现盛世局面的文化因素。

4)重视反腐倡廉:官僚体系的高效、清廉是封建社会良政的基础,中国封建社会的盛世

时期都很重视对官吏的选拔、监察,保证官僚队伍的相对高效和清廉,这是出现盛世局面的政治因素。

5)开明君主的个人作用:盛世时期的皇帝一般勤政、善政、亲民、自律,具有很高的个人素养,这是出现盛世局面的个人因素。

2.封建盛世的表现

政治清明,社会稳定,经济恢复发展,人民生活有所改善

3.认识

封建盛世时期,社会稳定,经济繁荣,在客观上动了我国时建社会的进步,但地主阶级与农民阶级这一社会基本矛盾没有改变,尤其是广大农民受剥削、受压迫没有改变。统治者采取的这些宽松政策,从本质上讲是为了缓和阶级矛盾,从而达到维护其长久统治的目的。

4.启示

(1)国家统一、社会安定是经济发展的前提。

(2)对生产关系的合理调整,有利于生产力的发展。

(3)人才和合理的制度是社会发展的条件和保证。

(4)执政者必须加强自身廉政建设,居安思危。

(5)以德治国与依法治国并举。

第六课 从隋唐盛世到五代十国

课标要求:

1.通过了解隋唐政权更迭的历史脉络,认识隋唐及五代十国时期民族交融的新成就。

2.通过了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,知道隋唐时期区域经济发展的成就。

一、隋朝兴亡

589年,隋灭陈,结束南北朝近400年的分裂局面。

隋炀帝时期的基础设施建设

1.修建大运河:

广设仓库:仓库在长安、洛阳两都和地方广设,既包括供应朝廷粮食和物资的仓库,也包括备水旱赈济、遍置于乡间的义仓,积储丰富。

义仓:

在中国传统社会,由于社会生产力不发达,人民面对饥荒时的自救能力较弱。义仓是一种民间出资、民间管理的自救性质的仓储形式,对古代的赈济救灾起了一定作用。

隋朝大运河开通的原因:

隋朝作为统一的中央集权国家可集中力量兴建大型工程(社会主义制度的优越性);为加强对南方的有效控制,巩固统治;适应南方经济发展的需要,保障中央政府的物资供应。

对隋朝开凿大运河的认识

(1)从历史背景看:大运河开凿是南方经济发展的结果。自三国以来,南方不断得到开发,经济发展水平不断得到提高。隋朝统一后,政治中心仍在北方,开凿贯通南北的大运河是适应经济发展的需要。

(2)从主观目的上看:隋炀帝开凿大运河的主要动机是为加强朝北交通,巩固对全国的统治,也是满足其到江南繁华地区巡手乐的需妻

(3)从客观作用上看:一方面,开凿大运河给人民带米沉重的役负担,是隋朝速亡的原因之一。另一方面,大运河的开通对我国社会发展产生了积极而深远的影响,它成为南北交通的大动脉,促道了南北经济文化交流,对巩固统一和促进社会经济发展发挥了重要作用,泽被后世。

2.兴建洛阳城

隋朝衰亡原因:

1.对内大兴土木,对外穷兵黩武。隋炀帝自恃强盛,大兴土木,穷奢极欲,又三次大举征伐高丽。

2.繁重的无休止的兵役和徭役,造成严重的社会后果。生产遭到严重破坏,民不聊生,最终引发大规模起义。李渊趁机在太原起兵。

3.618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。同年,李渊在长安称帝建立唐朝,是为唐高祖。

隋朝的历史地位

隋朝在我国历史上是一个永前启后、继往开来的朝代。

(1)统一全国:它顺应了我国南北朝时期历史发展的湖流,采取了正确的策略,重新实现了国家的统一,为经济发展提供了安定的社会环境。

(2)首创制度:创立三省六部制,完善了君主专制中央集权的政治制度;创立了科举制,有利于扩大统治基础。

(3)开凿运河:隋朝开凿大运河,便利南北交通,促进了南北交通的经济文化交流,加强了中央对全国的控制。

二、唐朝的繁荣与民族交融

拓宽视野:玄武门之变

贞观之治是唐朝初年唐太宗在位期间出现的清明政治,经济复苏,文化繁荣的治世局面。唐太宗继承唐高祖制定的尊祖崇道国策,并进一步将其发扬光大,运用道家思想治国平天下。唐太宗任人廉能,知人善用;广开言路,尊重生命,自我克制,虚心纳谏;并采取了以农为本,厉行节约,休养生息,文教复兴,完善科举制度等政策,使得社会出现了安定的局面;并大力平定外患,尊重边族风俗,稳固边疆,最终取得天下大治的理想局面。因其时年号为“贞观”(627年—649年) ,故史称“贞观之治”。

贞观之治为后来全盛的开元盛世奠定了重要的基础,将中国传统农业社会推向鼎盛时期。

贞观之治出现的原因:

(1)唐太宗吸取隋亡教训,调整统治政策。

(2)唐太宗用人唯贤,虛心纳谏,推行一列改革措施

(3)国家统一安定,实行开明的民族政策和开放的对外政策

(4)隋朝的政治制度和经济繁荣为唐朝加强中央集权和促进社会经济的发展创造了条件。

武周政权

武则天执政期间,国家较贞观时期有更大的发展,史称贞观遗风。均田制的继续推行促进了农业生产,户口数由652年的380万户,增长到705年武则天退位时的615万户。武周时期科举制度进一步发展,武则天开创了殿试和武举,政治上,前期曾任用酷吏打击反对派,后期知人善任,号称“君子满朝”的娄师德以及狄仁杰,“开元贤相”姚崇和宋璟均在其列。军事上,收复安西四镇、置北庭都护府。历史学家郭沫若给予武周很高的评价,称其:“政启开元,治宏贞观。”

开元盛世

唐玄宗登基以后治国之道以道家清静无为思想为宗提倡文教。任用贤能姚崇,宋璟等,改革官职,整顿吏治,励精图治。

政治上,唐玄宗改革机构对吏治进行了整治,提高官僚机构的办事效率,重用贤臣,修订律法。

经济上,唐玄宗制订经济改革措施:打击豪门士族,解放劳动力;改革实施封制度,增加政府财政收人,减轻人民负担;打击佛教势力,大力发展农业。

军事上唐玄宗对兵制进行改革,在边境地区大力发展屯田,扩张疆域,唐朝在东北设置了靺鞨都督府、黑水都督府、渤海都督府等,中国历史上首次将东北三省全境纳入中国版图。

文化上,提倡文教,重道抑佛,人才辈出。唐玄宗还改善民族关系,对于社会经济发展起了很大的促进作用。

“贞观之治”和“开元盛世”的共同点

1.整顿吏治

2.轻徭薄赋,休养生息,重视农业生产

3.国力强盛

4.知人善用

唐朝与周边民族关系

唐初期与少数民族关系如何?

“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”。

视野拓展:渭水之盟

渭水之盟后唐太宗是如何做的?结果如何?

1.唐太宗对东突厥的降众,在不改变原有部落组织、风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。

2.对一些入朝的突厥首领,唐朝给予官职。这些措施对北方各族产生巨大影响。他们纷纷入朝,尊称唐太宗为“天可汗”。

对西突厥的管辖

阅读导学案,了解唐朝与西北少数民族之间的关系

对西突厥的管辖

①西突厥控制着天山以南的西域各国,势力强大,影响了丝绸之路的畅通。

②唐太宗派兵征服依附西突厥的高昌,设置安西都护府。

③高宗在位时,灭亡西突厥,武则天在位时,设置北庭都护府,与安西都护府分治天山南北。

唐与吐蕃

阅读教材,述说文成公主入藏的过程及意义

公元821年,吐蕃使臣向唐请求和盟,公元822年在拉萨设盟坛,唐蕃会盟。

唐蕃会盟碑立于西藏拉萨大昭寺门前,是唐穆宗时唐朝与吐蕃会盟的遗物。这次会盟史称“长庆会盟”,盟约里写道:“患难相恤,暴掠不作。”

唐与靺鞨

唐朝与东北少数民族之间的关系

阅读教材,归纳唐朝鼎盛时期的疆域及意义

唐朝处理与周边各族关系的主要方式

(1)设立机构:唐太宗在东突厥旧地设置都督府,任命突厥贵族为都督或将军来管理;太宗和武则天时期在西域分别设立安西、北庭都护府,这是唐朝在西域设置的最高统治机构。

(2)册封首领:玄宗册封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗;靺鞨族粟末部首领大作荣为渤海郡王;南诏首领皮逻阁为云南王

(3)武力征服:唐朝初年,东突厥不断南下袭扰,唐大宗大败东突厥,俘获颉利可汗,维护了北部边境安定。

(4)政治和亲:文成公主入藏;

(5)会盟通好:唐政府与吐蕃会盟巩固双方友好关系。

唐与西汉在处理与少数民族关系上的相似点

(1)在少数民族地区设置行政机构管理。

(2)米用和亲政策

(3)加强经济文化交流

(4)征讨在边種表扰的少数民族

三、“安史之乱”、黄巢起义和五代十国

拓展?:节度使设立的背景

“安史之乱”原因

①唐玄宗统治后期,沉于享乐,怠于政事,边疆形势随着版图的拓展也日益紧张。

②开元年间,唐玄宗在边境重地增置军镇,设节度使加强边防。

③节度使兵力随之扩大,唐玄宗统治后期,国家出现外重内轻的局面。

过程

①755年,安禄山在范阳起兵,发动叛乱,历时8年,史称“安史之乱”。

②“安史之乱”于763年被唐平定。

安史之乱影响

(1)破坏了北方的经济。

(2)中央集权大大削弱,形成藩镇割据局面,唐朝由盛转衰。

(3)边防空虚。唐朝边疆地区频频告急。

(4)北方人的南移。“安史之乱”时,北方人口部分南迁,主要迁到长江中下游。他们对江南经济的进一步开发起了一定作用。

回顾:中国古代三次人口大规模南迁及影响

藩镇割据

(1)“安史之乱”期间和以后,唐朝陆续增设节度使。节度使名义上是唐朝的藩镇,但有些藩镇独立性强,实为割据势力。

(2)藩镇在政治上拥有自主权,可以自行任免官吏,节度使死后职位传给儿子或部将。

(3)在经济上,拥有财权;在军事上,拥有强悍的武装,独霸一方。这种藩镇割据局面在唐朝后期持续了100多年。

星罗棋布

黄巢起义

冲天香阵透长安;满城尽带黄金甲

链接高考:“安史之乱”后百余年间唐朝藩镇基本情况表

藩镇类型 数量(个) 官员任免 赋税供纳 兵额与功能

河朔型 7 藩镇自擅 不上供 拥重兵以自立

中原型 8 朝廷任命 少上供 驻重兵防骄藩

边疆型 17 朝廷任命 少上供 驻重兵守边疆

东南型 9 朝廷任命 上供 驻兵少防盗贼

由此可知,这一时期的藩镇( )

A.控制了朝廷财政收入

B.彼此之间攻伐不已

C.注重维护中央的权威

D.延续了唐朝的统治

答案:D

审题干:从表格中的藩镇情况来看,大部分藩镇有财政,而且河朔型藩镇拥重兵,有兵权,并有官吏任免权,但多数藩镇官任免仍由朝廷任命,赋税的供纳、兵额与功能,分析判断选项。

验结论:表格内容反映出唐朝“安史之乱”后百余年间中原型、边疆型与东南型的藩镇中的官员都由朝廷任命,上供或少上供赋税,说明这些藩镇承认唐朝中央政府的统治;从这些藩镇的功能“防骄藩”“守边疆”“防盗贼”看,可知它们延续了唐朝的统治,D项正确。

2.“安史之乱”结束了盛唐的神话,强大的帝国从此走下坡路,一去不回头。往昔的繁华,成为回忆。这场近八年的内乱带来的影响不包括( )

A.对社会经济造成极大的破坏

B.造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”

C.标志着盛极一时的大唐王朝覆灭

D.逐渐形成了藩镇割据的局面

①我国封建社会出现盛世局面的原因

(1)从大乱到大治:封建社会的盛世局面一般出现在封建王朝的初期,经历农民起义的打击,土地高度集中的局面得到改变,阶级矛盾缓和,这是出现盛世局面的社会因素。

(2)发展经济、稳定政局:处于盛世的封建王朝一般注意发展经济,保证农民生产的时间减轻农民的赋役负担,社会经济持续发展,逐渐进入繁荣时期,这是出现盛世局面的经济因素。

1.客观认识中国古代的“封建盛世”

(3)发展文化、重视人才:中国古代的盛世时期都是文化的繁荣时期,人才辈出,教育、思想、文学艺术、科技全面繁荣,这是出现盛世局面的文化因素。

4)重视反腐倡廉:官僚体系的高效、清廉是封建社会良政的基础,中国封建社会的盛世

时期都很重视对官吏的选拔、监察,保证官僚队伍的相对高效和清廉,这是出现盛世局面的政治因素。

5)开明君主的个人作用:盛世时期的皇帝一般勤政、善政、亲民、自律,具有很高的个人素养,这是出现盛世局面的个人因素。

2.封建盛世的表现

政治清明,社会稳定,经济恢复发展,人民生活有所改善

3.认识

封建盛世时期,社会稳定,经济繁荣,在客观上动了我国时建社会的进步,但地主阶级与农民阶级这一社会基本矛盾没有改变,尤其是广大农民受剥削、受压迫没有改变。统治者采取的这些宽松政策,从本质上讲是为了缓和阶级矛盾,从而达到维护其长久统治的目的。

4.启示

(1)国家统一、社会安定是经济发展的前提。

(2)对生产关系的合理调整,有利于生产力的发展。

(3)人才和合理的制度是社会发展的条件和保证。

(4)执政者必须加强自身廉政建设,居安思危。

(5)以德治国与依法治国并举。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进