福建省重点高中学校2021-2022学年高三摸底考试历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 福建省重点高中学校2021-2022学年高三摸底考试历史试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 796.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 08:36:04 | ||

图片预览

文档简介

福建省泉州重点学校2021-2022学年高三摸底考试

历史试题

注意事项:

1.本试卷共100分。考试用时75分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.东汉末年,许劭与其从兄许靖喜欢品评当代人物,常在每月初一,发表对时人的品评,故称“月旦评”。无论是谁,一经品题,身价百倍,因而闻名遐迩,盛极一时。造成这种现象的社会根源是( )

A.品评影响社会名望地位 B.选官制度的深刻影响

C.社会流行品评人物之风 D.儒学正统地位的巩固

2.南宋初年,为了彰显其统治的正统性,统治者沿袭了北宋礼仪中以大象为“祥瑞”的传统,其礼仪用象主要来源于贡献和购买。后来,又以异兽“劳远人”“失土性”“象乃无用之物,重扰吾民”为由,停止接受贡象与购象。这反映出( )

A.财政状况左右君主行为 B.天人感应学说被摈弃

C.儒学观念影响庙堂决策 D.中外贸易与交流受阻

3.下表为学者整理的14—17世纪中国米价的变化情况。据此可知,这一时期( )

期间 每公石平均价格(公分银) 每公斤银所能购得之米(公石)

14世纪后半期 17.19 58.17

15世纪前半期 10.84 92.22

15世纪后半期 16.35 61.16

16世纪前半期 20.19 49.52

16世纪后半期 23.00 43.48

17世纪前半期 32.19 31.07

平均 18.00 52.91

A.外来作物大量种植 B.大米产量持续上升

C.土地兼并受到抑制 D.白银的购买力下降

4.中国古代白银产量很少。唐太宗贞观年间,一两银子可以买200斗米,购买力相当于今天的4 000多元人民币。明朝万历年间(1573—1620年),一两银子可以买377.6斤米,折算购买力明朝一两银子等于660.8元人民币,比唐朝时大大贬值。最合理的解释是( )

A.明代经济衰退,消费水平下降 B.唐代农业发达,稻米产量高

C.明代中后期大量白银流入中国 D.赋税征银使明代白银大量流通

5.有学者研究发现,殷商的祭祀活动非常频繁,几乎每隔几天就会有一次名目不同的祭祀活动;周代则减损了殷商时频繁的祭祀制度,创造了昭穆制度。这一变化主要反映了( )

A.商代祭祀制度比周代更为完备 B.周代对商代祭祀制度的否定

C.周代祭祀制度比商代更为理性 D.周代对商代祭祀制度的继承

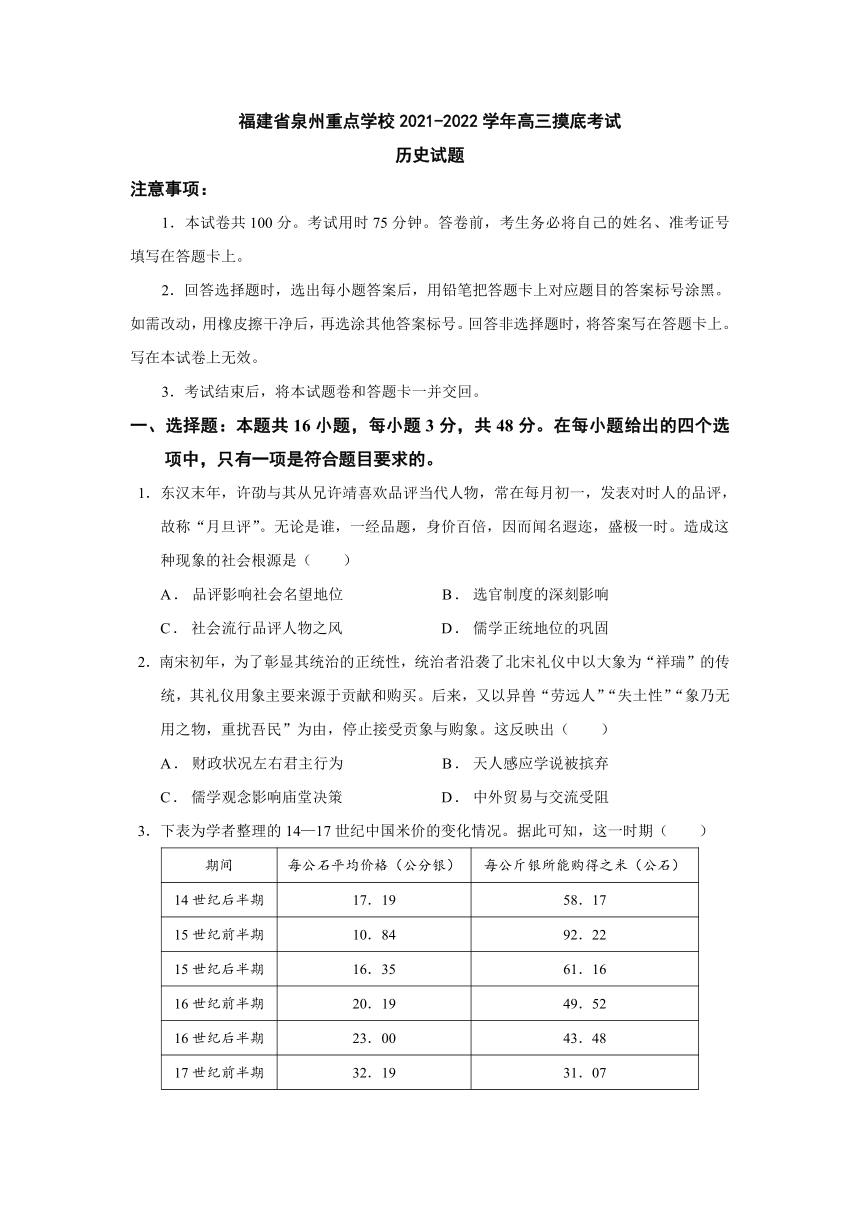

6.图1为英国传教士施美夫考察福州后于1847年出版的《福州日记》节选。该记述( )

图1

A.忽略了在华传教的主要思想障碍 B.揭示了中国佛道两教的渐趋衰落

C.印证了英国对华战争的主要目的 D.改变了中英两国交往的历史方向

7.18世纪,清政府以“夷”称呼西方国家,如“英夷”、“法夷”等,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,清政府以“西洋各国”、“泰西各国”称呼西方国家,“夷务”也就演变为“洋务”。这一变化反映出( )

A.清政府 “天朝上国 ”梦醒 B.西方与中国建立平等的外交关系

C.清政府被迫适应时局巨变 D.清政府决定开展洋务运动以自救

8.俄国十月革命的胜利,给彷徨苦闷的孙中山以极大的振奋,尤其是苏俄政府承诺放弃殖民地的特权后,更让他感到了希望。1923年,他派出代表访问苏联,向苏联学习。这表明( )

A.民主革命的内涵不断丰富 B.孙中山希望在中国实现人民民主

C.反帝的国民革命具有深厚的群众基础 D.孙中山接受了马列主义

9.下表为抗战时期陕甘宁边区政府颁布的部分法令。这( )

时间 名称 主要内容

1939年4月4日 《陕甘宁边区土地条例》 改变旧的土地关系和所有权

1940年3月1日 《陕甘宁边区政府优待外来难民和移民之决定》 对外来灾民的安置和生产生活作出了具体安排

1943年3月19日 《陕甘宁边区政府优待移民难民垦荒条例》 对外来移民进入边区的垦荒和帮扶作出了规定

1945年3月28日 《陕甘宁边区土地租伺条例》 确定了减租的额度,对交租也作出了规定

A.使边区政府内部阶级矛盾得以解决 B.推动了抗日民族统一战线的建立

C.为抗日战争的胜利奠定物质基础 D.使得边区土地所有权发生根本性变化

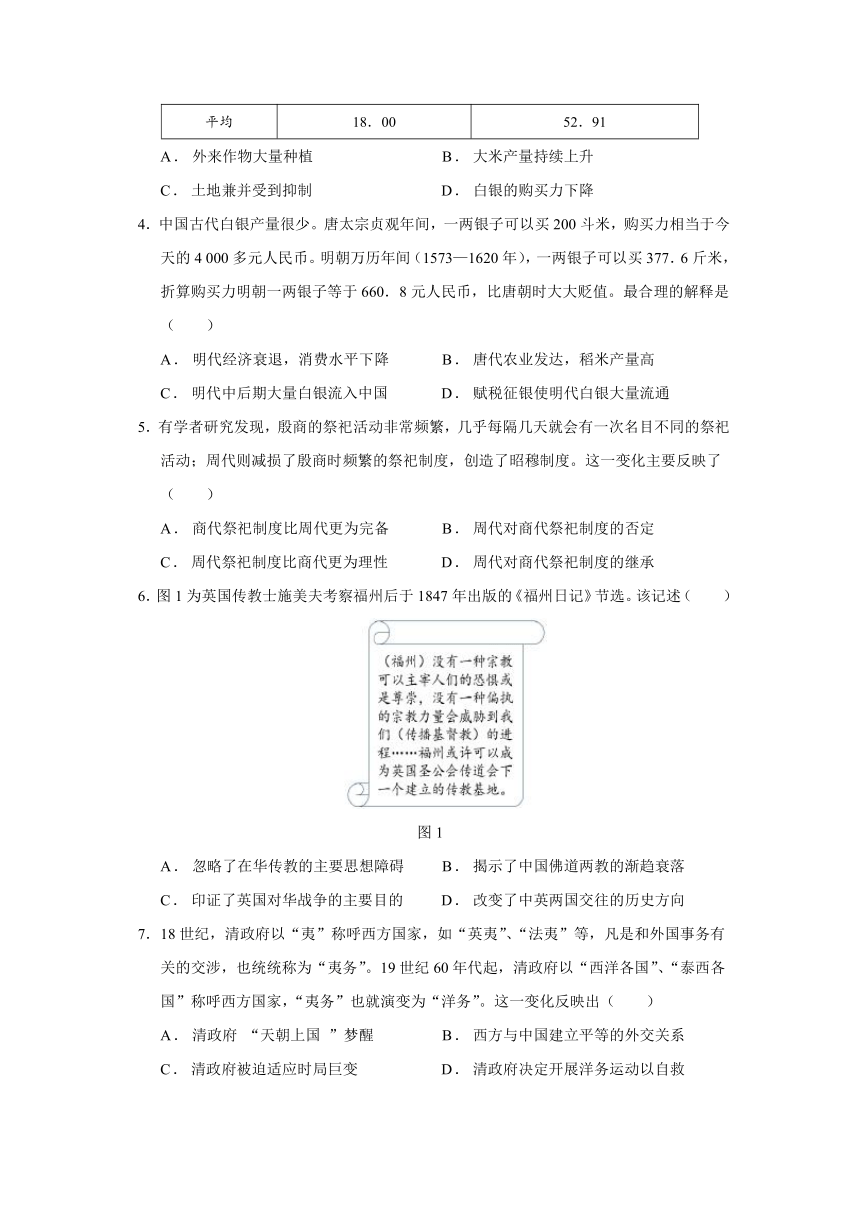

10.图5为创作于1962年的藏族题材人物画《翻身奴隶的儿女》,描绘了一群藏族孩子盘坐在毡子上读书写字的场景。据此可知,当时( )

图5

A.义务教育普及塑造了时代新风 B.绘画艺术彰显了浪漫主义风格

C.民主改革开启了藏区发展新篇 D.西部开发缩小了儿童发展差距

11.古希腊的四大“冠冕赛会”——奥林匹亚竞技赛会、皮提亚竞技赛会、尼米亚竞技赛会、科林斯地峡竞技赛会——不但是希腊人祭祀神灵的宗教仪式,更是希腊人自己的盛大节日,它体现了古希腊人对竞技对抗的热爱之情。据此可推知,古希腊的“冠冕赛会”( )

A.加剧了各城邦间的矛盾 B.促进了人文精神的发展

C.推动了民主政治的形成 D.是商品经济发展的结果

12.1755年,时任英国下议院议长昂斯劳在《论反对党》一文中写道:大臣们是不大喜欢国会的,他们从不将事情拿到那里商讨,只是将那些非得到立法机关通过不可的问题带去。而且为了通过这些问题要事先集合一切可能集合到的力量来加强他们自己。这反映出英国( )

A.两党制易引发政治混乱 B.责任内阁制逐步发展

C.议会改革助推民主进程 D.君主立宪制遭到破坏

13.卢梭指出,英国人只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。人民主权不可分割,否则主权者将被弄成是一个支离破碎拼凑起来的怪物。据此可知,卢梭主张( )

A.议会主权制 B.君主立宪制 C.三权分立制 D.直接民主制

14.法国1871年巴黎公社失败后,德国成了欧洲工人运动的中心。俾斯麦提出了“甜面包”政策,出台了一系列社会立法:1883年公布了疾病保险法,1884年通过了事故保险法,1889年公布了老人与残疾者保险法。俾斯麦甚至公开支持带有浓厚社会主义色彩的“生产合作社”。这些政策( )

A.标志着西方社会保障体系的成熟 B.反映了德国是法治健全的民主国家

C.是国际共产主义运动发展的结果 D.是德国垄断资本在全球扩张的结果

15.1957年,赫鲁晓夫对工业的管理体制进行了一次“彻底的改组”,用地方行政命令代替中央命令。改组后,苏联的工业管理体制从部——总管理局——企业,改变为经济行政区——国民经济委员会——管理局。这次改组旨在( )

A.冲破计划经济体制的基本框架 B.改变国家管理企业的行政办法

C.给予地方一定的自主权 D.推动经济管理的市场化

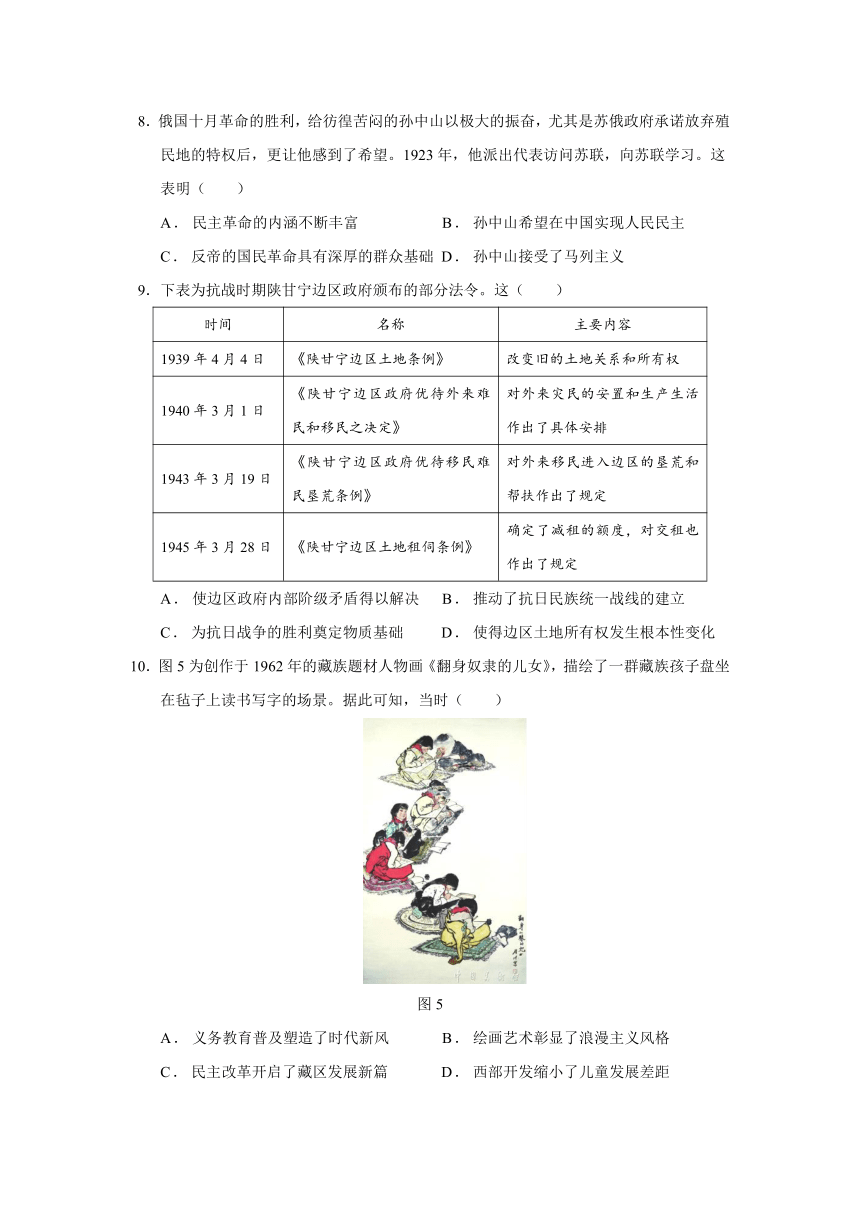

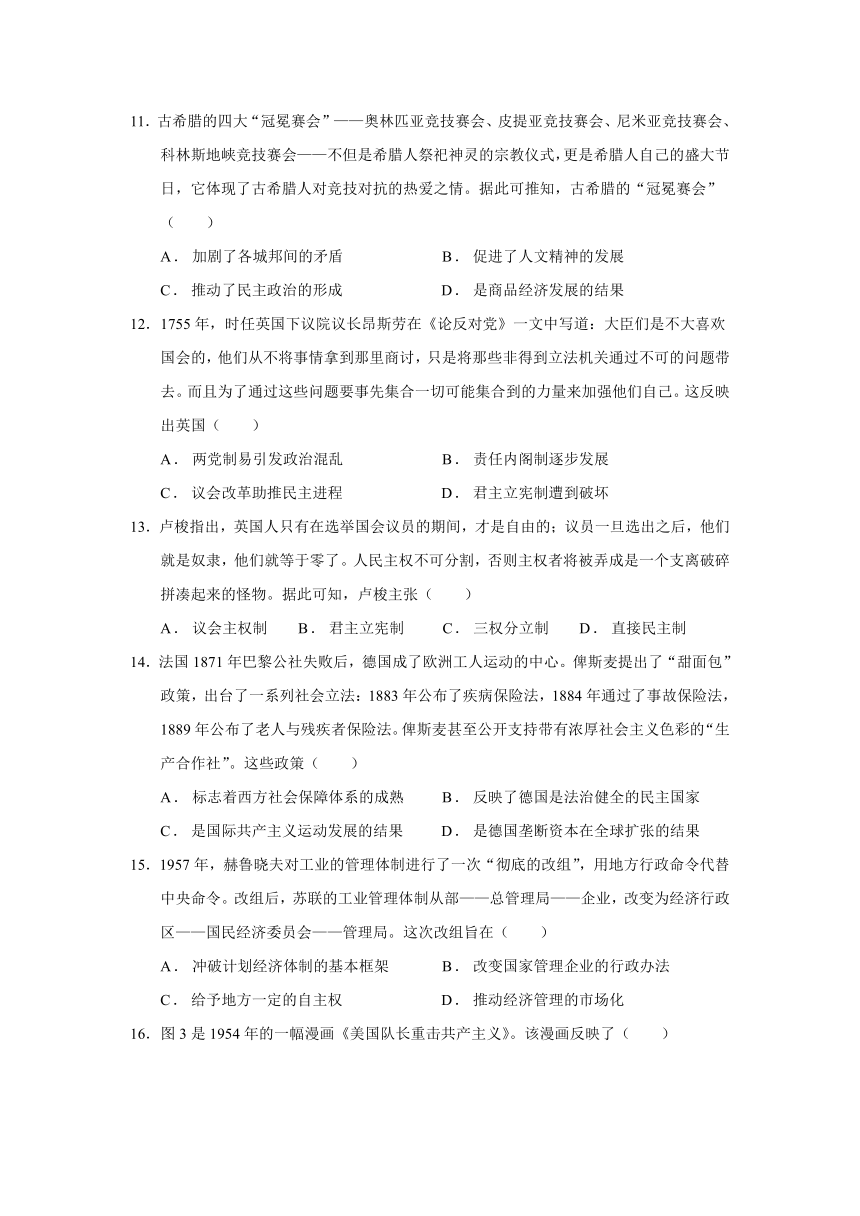

16.图3是1954年的一幅漫画《美国队长重击共产主义》。该漫画反映了( )

图3

A.美国社会对苏联的不安心态 B.美苏争霸中苏联的战略收缩

C.美国开始确立世界霸主地位 D.世界格局向多极化趋势演进

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

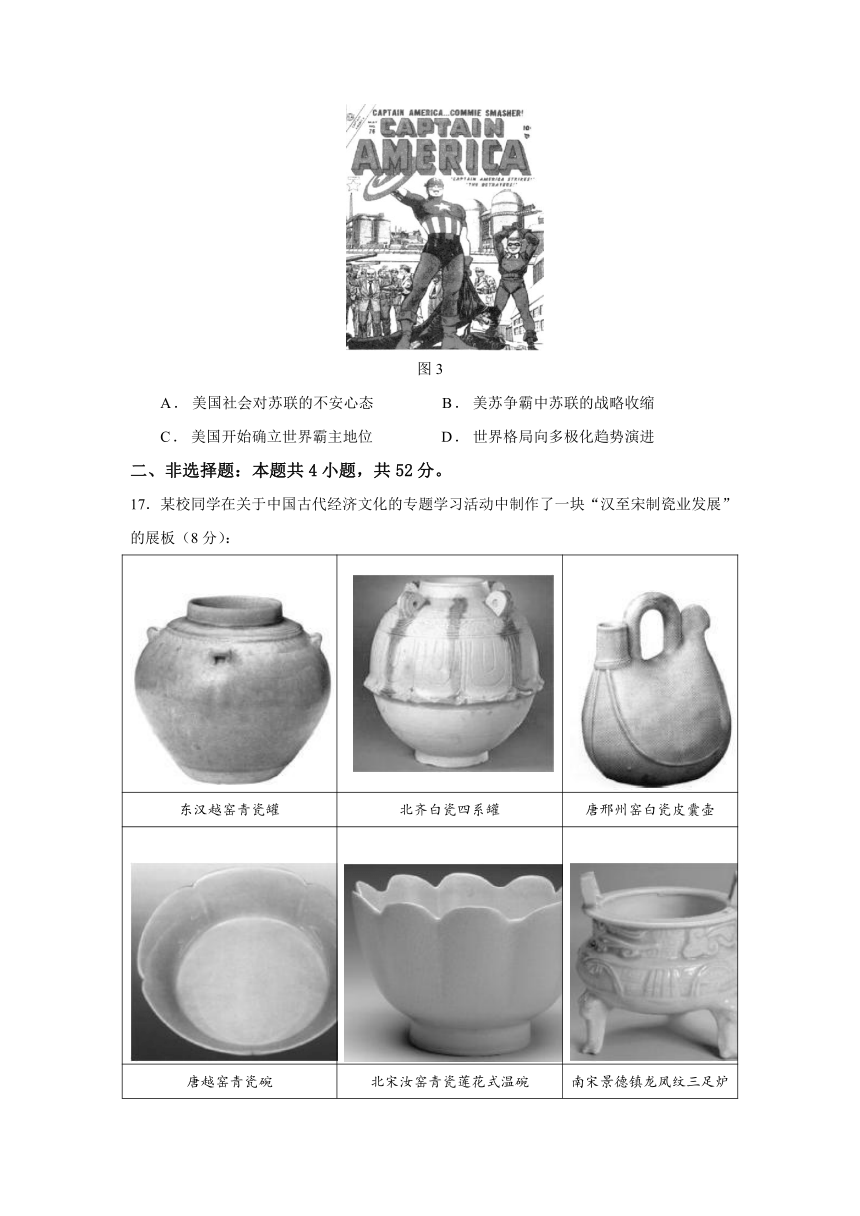

17.某校同学在关于中国古代经济文化的专题学习活动中制作了一块“汉至宋制瓷业发展”的展板(8分):

东汉越窑青瓷罐 北齐白瓷四系罐 唐邢州窑白瓷皮囊壶

唐越窑青瓷碗 北宋汝窑青瓷莲花式温碗 南宋景德镇龙凤纹三足炉

结合所学,为展板撰写一份文字说明。(8分)

(要求:多角度提取信息,分析全面,解释合理,不少于120字)

18.阅读下列材料,完成下列要求(20分)。

2020年11月1日零时,第七次全国人口普查工作正式启动。中外历史上,人口的迁移、流动和人口增长对社会发展产生了重要影响。

材料一

乾隆二十四年(1759),清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济,清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦。新疆建省前后,清政府废除民族隔离政策,鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商。道光二十二年(1842),林则徐途经哈密,记道:“其语与华言大异,然能华言者亦多。”随着大量汉人进入新疆,加上清政府广设义塾、开办学堂,教授少数民族儿童学习汉语文,内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播。1856年俄国人瓦里汉诺夫到喀什噶尔考察时发现当地维吾尔族“向中国人学到一些艺术和技艺,借用不少词汇,中国的一些建筑、服装、阔绰奢侈的用语和词汇移入当地人的语言中,尤为众多的词汇借用于书面行文中……

——赵海霞《论清代新疆民族迁徙及对民族关系的影响》

材料二

排外主义在美国存在了将近一个世纪后,在19世纪末由民间运动发展为一股要求限制移民的政治势力,渗入到美国移民政策中,成为了国家政策。1882年通过了《排华法案》,1897年到1917年,国会又迫于“限制移民联盟”的压力,要求对移民强制进行读写测试,后来这一条也成为了法律。1921年,美国又出台了《1921年移民法》,这部新的移民法规定,除了对移民强制进行读写测试,还对各国每年的移民数额进行限制,即每年各国移民美国的人数是1910年人口普查时该种族在美国人口的3%,这就意味着,之前已受到移民法限制而在美国人口中所占比例较小的非西欧民族受到了更严格的限制。

——瞿茜、李其荣《论二战前美国移民政策中的排外主义》

(1)根据材料一和所学知识,概括分析清朝人口流入新疆的原因及其意义。(10分)

(2)根据材料二与所学知识,概括美国19世纪末至20世纪中期移民政策中推行排外主义的特点及原因。(10分)

19.图1、图2、图3是中国近代三个历史时期(1860—1894年,1901—1914年,1937—1945年)中国境内新建近代工业的空间分布示意图。阅读材料,回答问题(12分)。

(备注:核密度呈现的是被分析对象在一定时空范围内的集聚程度)

——据刘静等《中国近代城市工业时空演变分析》

分别提取图1、图2、图3的近代工业分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

20.阅读材料,完成下列要求(12分)。

材料

法国是欧洲的农业大国,但农业现代化却曾远远落后于欧关其他发达国家。二战后法国建立起了比较完善的农业发展保障机制。1960年,法国颁布“农业指导法”,出台了价格保护措施。国家规定了农产品的最低价,当市场价低于最低价时,由政府给予补贴,或由政府委托有关部门进行收购,待市场恢复时再售出。同时,为了鼓励出口,政府规定农民以国际市场价出售产品时,其低于国内市场的差价,将由政府给予补贴。进入20世纪90年代,由于法国已成为农业强国,国内农产品市场早已异常丰富,加上在国际上遭到英美的指责,1992年法国对农业扶持政策进行了调整。决定农产品三年内降价30%,由此给农民造成的损失由国家补贴。2004年,法国农民获得的直接补贴高达90亿欧元,平均每户农民获得12456欧元。此外还有各种间接补贴,诸如对青年农民的职业补贴、对农民的职业技术培训补贴和对老年农民的养老福利补贴等。

——摘编自陈文滨、刘映红《战后法国政府对农业发展的积极干预政策及其启示》

请回答:

(1)根据材料,指出20世纪60年代和90年代,法国农产品定价政策有何不同,并简析其原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出战后法国农业政策的时代特点。(6分)

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D C C A C A C C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B D C C A

1.【答案】B【解析】据材料“东汉末年”、“品评当代人物”、“一经品题,身价百倍,因而闻名遐迩,盛极一时”可知当时注重门第、声望,是察举制的产物,故选B项;材料设问为原因,“品评影响社会名望地位”侧重材料现象描述,非原因探讨,排除A项;“社会流行品评人物之风 ”属于察举制的影响,并非原因,排除C项;材料侧重品评之风盛行,并非突出品评的标准为儒家理念,与巩固儒学地位无关,排除D项。

2.【答案】C【解析】据材料“以异兽‘劳远人……重扰吾民’为由,停止接受贡象与购象”可知儒家思想中的民本思想影响政府贡象与购象的决策,故选C项;皇帝制度中皇权至高无上,皇位至高无上,君主行为具有随意性,且材料中没有提及财政状况和君主行为的关系,排除A项;据材料“沿袭了……‘祥瑞’的传统”可知沿袭天人感应学说,结合材料“停止接受贡象与购象”和所学知识,在宋代实用思潮中,大象卸任了祥瑞的功勋,而不是天人感应学说被摈弃,排除B项;南宋海外贸易繁荣,不符史实,排除D项。

3.【答案】D【解析】由上述表格中的数据可以看出,14—17世纪中国米价是呈增长趋势的,每公斤银所购的大米数量是呈下降趋势的,这意味着白银购买力下降,故选D项;题干仅说到国内米价的变化情况,没有提及外来作物对米价的影响,排除A项;题干说到的是大米价格逐渐增长,应与大米产量持续上升呈负相关,排除B项;大米价格的变化与市场的供求关系相关,与土地兼并无关,排除C项。

4.【答案】C【解析】据材料“折算购买力……比唐朝时大大贬值”可知,明朝银子的购买力比唐朝下降,结合所学,明朝时期新航路开辟后葡萄牙以澳门为据点经营的贸易网络,以及西班牙经营的马尼拉大帆船贸易,使白银大量流入中国,导致白银数量激增,购买力下降,故选C项;根据所学,明代农业经济和商品经济发达,选项表述不符合史实,排除A项;明代耕作技术更加进步,生产经验更为丰富,粮食产量比唐代高,排除B项;赋税征银也是白银大量增加的结果,并不是直接导致白银购买下降的原因,排除D项。

5.【答案】C【解析】周代祭祀不如商代频繁,但是在继承商代的基础上,通过创造昭穆制度来别贵贱亲疏,这就更有利于维护其统治,所以体现了周代更为理性的祭祀制度设计,故选C项;题干提到的是商代祭祀活动的频繁,并没有提到其祭祀制度是否完备,排除A项;周代的祭祀制度是对商代的继承与发展,而不是否定,排除B项;“减损”和“创造”说明周代不是完全继承了商代的祭祀制度,而且昭穆制度体现了周代的发展和创新,排除D项。

6.【答案】A【解析】材料体现鸦片战争后福州作为“五口通商”之一没有宗教的偏执,有利于英国传教士传教,但忽略了中国人对儒学的信仰,故选A项;材料体现了当时宗教的宽容,不能体现佛道的衰落,排除B项;英国对华战争的主要目的是打开中国市场,排除C项;预测宗教的传播不能改变中英交流的方向,排除D项。

7.【答案】C【解析】清政府在19世纪60年代将原来对西方称呼由“夷”改为“洋”或者“泰西”,这是在西方列强的侵略下为了适应时局的变化被迫做出的改变,故选C项;清政府“天朝上国”梦醒应该是开始于鸦片战争后,而不是19世纪60年代,排除A项;当时西方与中国是不平等关系,排除B项;是清政府做出了开展洋务运动的决策后,才不得不改变对西方国家的称呼,排除D项。

8.【答案】A【解析】孙中山学习并吸收了苏俄加强革命领导核心的革命经验,使得民主革命有了更丰富的内涵,故选A项;“人民民主”是毛泽东提出并付诸实践的,与孙中山无关,排除B项;向苏联学习的是孙中山,无法据此推知国内群众的态度如何,排除C项;向苏联学习,“以俄为师”并不等同于接受马克思主义,排除D项。

9.【答案】C【解析】表格中的抗战时期陕甘宁边区政府颁布的部分法令内容涉及到土地、租税、移民的生产生活和安置问题,目的是调动边区各阶层人民的生产积极性,为抗战胜利打下坚实的物质基础,故选C项;边区政府内部的阶级矛盾依然存在,但是当时主要目的是抗日,而不是解决阶级矛盾问题,排除A项;抗日民族统一战线建立于1937年,而题干时间开始于1939年,排除B项;由“减租”“交租”可知边区依然存在地主土地所有制,土地所有权没有发生根本性变化,排除D项。

10.【答案】C【解析】据材料“翻身奴隶……藏族孩子……读书写字”并结合所学知识,1959年,中央政府领导西藏各族人民进行民主改革,使百万农奴翻身获得了解放,开启了西藏人民当家作主的新时代,故选C项;1986年,中国开始普及九年义务教育,与材料时间不符,排除A项;《翻身奴隶的儿女》彰显了现实主义风格,排除B项;2000年,中国实施西部大开发战略,与材料时间不符,排除D项。

11.【答案】B【解析】据材料“是希腊人自己的盛大节日”“体现了古希腊人对竞技对抗的热爱之情”可知,材料内容强调了人对竞技对抗的热爱,体现了人文精神,故选B项;材料只提到古希腊,并没有提到各城邦,排除A项;材料说的是文化,与民主政治关系不大,排除C项;商品经济发展的结果主要是经济发展领域,对文化只是推动作用,排除D项。

12.【答案】B【解析】结合所学知识,1721年责任内阁制建立,对议会负责,受议会监督,定期向议会报告工作,据材料“大臣们……为了通过这些问题要事先集合一切可能集合到的力量来加强他们自己”可知责任内阁制逐步发展,故选B项;两党制体现分权制衡,没有引发政治混乱,排除A项;1832年议会改革是英国议会选举制度改革的第一步,此后还有多次改革,与材料时间不符,排除C项;18世纪中叶,责任内阁制的完善有利于君主立宪制的完善,排除D项。

13.【答案】D【解析】根据材料“议员一旦选出之后,他们就是奴隶”“人民主权不可分割”结合所学,卢梭认为国家是民众的结合体,是在社会契约的基础上产生的,每个缔约者交出了自己全部的权力,因此每个公民都是国家的主人,主张公民直接参与国家管理而反对主权被代表,故选D项;结合所学,卢梭认为主权是不能代表的,因此并不主张议会主权制,排除A项;根据所学,卢梭主张建立民主共和制度,排除B项;三权分立体制是孟德斯鸠的思想主张,排除C项。

14.【答案】C【解析】1871年巴黎公社革命虽然失败了,但给资产阶级很大的警醒,促使工人运动中心德国的资产阶级调整政策缓和阶级矛盾,故选C项;西方社会保障体系成熟是在二战后,排除A项;19世纪末德国是不彻底不完善的代议制,排除B项;材料体现的是德国的国内政策的调整,没有反映对外扩张,排除D项。

15.【答案】C【解析】据材料“用地方行政命令代替中央命令”,可知赫鲁晓夫改革工业管理体制,用地方行政命令代替中央命令,给予了地方一定的自主权,故选C项;赫鲁晓夫改革并未冲破计划经济体制的基本框架,排除A项;“经济行政区”“国民经济委员会”代替“部”的工业管理还是国家管理企业,排除B项;赫鲁晓夫改革并没有突破斯大林模式,仍属于单纯的计划经济,排除D项。

16.【答案】A【解析】美苏两国的意识形态存在较大差异,这种差异使得两国之间产生严重的不信任,美国对苏联一直心存芥蒂,“美国队长重击共产主义”反映的正是美国社会的这种不安心态,故选A项;漫画是给美国民众看的,并不能真正反映苏联的战略态势,排除B项;二战后初期美国既已成为资本主义世界的霸主,“开始确立”的说法与史实不符,排除C项;世界多极化趋势出现在20世纪六七十年代,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】瓷器是中国古代重要的发明,是古代中国文化的象征之一。(2分)东汉时期,在我国南方地区烧制出青瓷,标志着制瓷技术的成熟。魏晋南北朝时期,北方地区成功的开发出白瓷。到了唐朝,陶瓷制造业呈现出南方青瓷为主,北方白瓷为主的格局。宋代的瓷器制造业发展到更高的水平,瓷窑遍布全国各地,形成包括汝窑在内的五大名窑。景德镇的制瓷业后来居上,景德镇被誉为中国的“瓷都”。(4分)中国古代的瓷器远销世界各地,促进了古代世界经济文化的发展和交流。(2分)

【解析】本题为开放性试题,要求就“汉至宋制瓷业发展”撰写解读词。因此可结合材料及所学从我国古代瓷器种类、出现的时间、分布区域等方面论述瓷器的发展,同时还可从瓷器的对外销售论述对世界经济文化发展的影响。首先,简要概述瓷器的地位,结合所学得出瓷器是中国古代重要的发明,是古代中国文化的象征之一。其次,据图“东汉越窑青瓷罐”结合所学得出东汉时期,在我国南方地区烧制出青瓷,标志着制瓷技术的成熟;据图“北齐白瓷四系罐”结合所学得出魏晋南北朝时期,北方地区成功的开发出白瓷;据图“唐邢州窑白瓷皮囊壶”“唐越窑青瓷碗”结合所学得出到了唐朝,陶瓷制造业呈现出南方青瓷为主,北方白瓷为主的格局;据图“北宋汝窑青瓷莲花式温碗”结合所学得出宋代的瓷器制造业发展到更高的水平,瓷窑遍布全国各地,形成包括汝窑在内的五大名窑;据图“南宋景德镇龙凤纹三足炉”结合所学得出景德镇的制瓷业后来居上,景德镇被誉为中国的“瓷都”。最后,概述瓷器对世界的影响,结合所学得出中国古代的瓷器远销世界各地,促进了古代世界经济文化的发展和交流。

18.【答案】

(1)原因:实现了对新疆的统一,新疆战后经济恢复发展的需要;清政府废除民族隔离政策,鼓励开荒屯田;清朝前期内地人口增长快,人地矛盾突出。(任答2点4分)

意义:有利于巩固西北边防,维护国家统一;促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合,促进了近代新疆多民族分布格局的形成。(任答3点6分)

(2)特点:由民间运动发展为国家政策;通过立法形式推行;运用文化手段推行;对非西欧移民存在种族排外倾向。(任答3点6分)

原因:排外主义势力发展;移民与美国文化存在差异;种族主义思潮影响;资本主义世界经济危机周期性爆发,社会矛盾激化。(任答2点4分)

【解析】

(1)第一小问原因,据材料一“清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济”可知实现了对新疆的统一,新疆战后经济恢复发展的需要;据材料一“清政府废除民族隔离政策”“清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦”可知清政府废除民族隔离政策,鼓励开荒屯田;据材料一“鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商”,并结合所学可知清朝前期内地人口增长快,人地矛盾突出。第二小问意义,据材料一“然能华言者亦多”“内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播”可知促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合;据材料一“清朝统一天山南北”可知有利于巩固西北边防,维护国家统一。

(2)第一小问特点,据材料二“对移民强制进行读写测试”可知运用文化手段推行;据材料二“成为了国家政策”可知由民间运动发展为国家政策;据材料二中的《排华法案》、《1921年移民法》可知通过立法形式推行排外主义;据材料二“非西欧民族受到了更严格的限制”可知对非西欧移民存在种族排外倾向。第二小问原因,据材料二“排外主义在美国存在了将近一个世纪后,在19世纪末由民间运动发展为一股要求限制移民的政治势力”可知排外主义势力发展;种族主义思潮影响;结合所学知识可知移民与美国文化存在差异;据时代背景可知资本主义世界经济危机周期性爆发,社会矛盾激化。

19.【答案】图1:新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合。据此判定图1为1937-1945年。

图2:新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)据此判定图2为1901—1914年。

图3:新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)据此判定图3为1860—1894年。

【解析】

根据图1可知,新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合,据此判定图1为1937-1945年;根据图2可知,新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合,据此判定图2为1901—1914年;根据图3可知,新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合,据此判定图3为1860—1894年。

20.【答案】

(1)不同:60年代:规定农产品的最低价(提升农产品价格);

90年代:降低农产品价格。(每点1分,共2分)

原因:60年代:提高农民生产积极性,促进农业的发展(加速法国农业现代化)。(2分)

90年代:增强法国农业的国际竞争力;法国农业已有巨大发展;遭到英美的指责。(任答1点,共2分)

(2)政府积极干预农业发展;重视国际市场(积极应对全球化);积极推动农业现代化。(每点3分,任答2点,共6分)

【解析】

(1)第一小问不同,据材料“国家规定了农产品的最低价,当市场价低于最低价时,由政府给予补贴”得出60年代规定农产品的最低价(提升农产品价格);据材料“1992年法国对农业扶持政策进行了调整。决定农产品三年内降价30%,由此给农民造成的损失由国家补贴”得出90年代降低农产品价格。第二小问原因,根据所学可得60年代提高农民生产积极性,促进农业的发展(加速法国农业现代化);结合所学可概括得90年代增强法国农业的国际竞争力;法国农业已有巨大发展;遭到英美的指责。

(2)据材料“二战后法国建立起了比较完善的农业发展保障机制”、“诸如对青年农民的职业补贴、对农民的职业技术培训补贴和对老年农民的养老福利补贴等”可得政府积极干预农业发展、重视国际市场、积极推动农业现代化等方面。

历史试题

注意事项:

1.本试卷共100分。考试用时75分钟。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.东汉末年,许劭与其从兄许靖喜欢品评当代人物,常在每月初一,发表对时人的品评,故称“月旦评”。无论是谁,一经品题,身价百倍,因而闻名遐迩,盛极一时。造成这种现象的社会根源是( )

A.品评影响社会名望地位 B.选官制度的深刻影响

C.社会流行品评人物之风 D.儒学正统地位的巩固

2.南宋初年,为了彰显其统治的正统性,统治者沿袭了北宋礼仪中以大象为“祥瑞”的传统,其礼仪用象主要来源于贡献和购买。后来,又以异兽“劳远人”“失土性”“象乃无用之物,重扰吾民”为由,停止接受贡象与购象。这反映出( )

A.财政状况左右君主行为 B.天人感应学说被摈弃

C.儒学观念影响庙堂决策 D.中外贸易与交流受阻

3.下表为学者整理的14—17世纪中国米价的变化情况。据此可知,这一时期( )

期间 每公石平均价格(公分银) 每公斤银所能购得之米(公石)

14世纪后半期 17.19 58.17

15世纪前半期 10.84 92.22

15世纪后半期 16.35 61.16

16世纪前半期 20.19 49.52

16世纪后半期 23.00 43.48

17世纪前半期 32.19 31.07

平均 18.00 52.91

A.外来作物大量种植 B.大米产量持续上升

C.土地兼并受到抑制 D.白银的购买力下降

4.中国古代白银产量很少。唐太宗贞观年间,一两银子可以买200斗米,购买力相当于今天的4 000多元人民币。明朝万历年间(1573—1620年),一两银子可以买377.6斤米,折算购买力明朝一两银子等于660.8元人民币,比唐朝时大大贬值。最合理的解释是( )

A.明代经济衰退,消费水平下降 B.唐代农业发达,稻米产量高

C.明代中后期大量白银流入中国 D.赋税征银使明代白银大量流通

5.有学者研究发现,殷商的祭祀活动非常频繁,几乎每隔几天就会有一次名目不同的祭祀活动;周代则减损了殷商时频繁的祭祀制度,创造了昭穆制度。这一变化主要反映了( )

A.商代祭祀制度比周代更为完备 B.周代对商代祭祀制度的否定

C.周代祭祀制度比商代更为理性 D.周代对商代祭祀制度的继承

6.图1为英国传教士施美夫考察福州后于1847年出版的《福州日记》节选。该记述( )

图1

A.忽略了在华传教的主要思想障碍 B.揭示了中国佛道两教的渐趋衰落

C.印证了英国对华战争的主要目的 D.改变了中英两国交往的历史方向

7.18世纪,清政府以“夷”称呼西方国家,如“英夷”、“法夷”等,凡是和外国事务有关的交涉,也统统称为“夷务”。19世纪60年代起,清政府以“西洋各国”、“泰西各国”称呼西方国家,“夷务”也就演变为“洋务”。这一变化反映出( )

A.清政府 “天朝上国 ”梦醒 B.西方与中国建立平等的外交关系

C.清政府被迫适应时局巨变 D.清政府决定开展洋务运动以自救

8.俄国十月革命的胜利,给彷徨苦闷的孙中山以极大的振奋,尤其是苏俄政府承诺放弃殖民地的特权后,更让他感到了希望。1923年,他派出代表访问苏联,向苏联学习。这表明( )

A.民主革命的内涵不断丰富 B.孙中山希望在中国实现人民民主

C.反帝的国民革命具有深厚的群众基础 D.孙中山接受了马列主义

9.下表为抗战时期陕甘宁边区政府颁布的部分法令。这( )

时间 名称 主要内容

1939年4月4日 《陕甘宁边区土地条例》 改变旧的土地关系和所有权

1940年3月1日 《陕甘宁边区政府优待外来难民和移民之决定》 对外来灾民的安置和生产生活作出了具体安排

1943年3月19日 《陕甘宁边区政府优待移民难民垦荒条例》 对外来移民进入边区的垦荒和帮扶作出了规定

1945年3月28日 《陕甘宁边区土地租伺条例》 确定了减租的额度,对交租也作出了规定

A.使边区政府内部阶级矛盾得以解决 B.推动了抗日民族统一战线的建立

C.为抗日战争的胜利奠定物质基础 D.使得边区土地所有权发生根本性变化

10.图5为创作于1962年的藏族题材人物画《翻身奴隶的儿女》,描绘了一群藏族孩子盘坐在毡子上读书写字的场景。据此可知,当时( )

图5

A.义务教育普及塑造了时代新风 B.绘画艺术彰显了浪漫主义风格

C.民主改革开启了藏区发展新篇 D.西部开发缩小了儿童发展差距

11.古希腊的四大“冠冕赛会”——奥林匹亚竞技赛会、皮提亚竞技赛会、尼米亚竞技赛会、科林斯地峡竞技赛会——不但是希腊人祭祀神灵的宗教仪式,更是希腊人自己的盛大节日,它体现了古希腊人对竞技对抗的热爱之情。据此可推知,古希腊的“冠冕赛会”( )

A.加剧了各城邦间的矛盾 B.促进了人文精神的发展

C.推动了民主政治的形成 D.是商品经济发展的结果

12.1755年,时任英国下议院议长昂斯劳在《论反对党》一文中写道:大臣们是不大喜欢国会的,他们从不将事情拿到那里商讨,只是将那些非得到立法机关通过不可的问题带去。而且为了通过这些问题要事先集合一切可能集合到的力量来加强他们自己。这反映出英国( )

A.两党制易引发政治混乱 B.责任内阁制逐步发展

C.议会改革助推民主进程 D.君主立宪制遭到破坏

13.卢梭指出,英国人只有在选举国会议员的期间,才是自由的;议员一旦选出之后,他们就是奴隶,他们就等于零了。人民主权不可分割,否则主权者将被弄成是一个支离破碎拼凑起来的怪物。据此可知,卢梭主张( )

A.议会主权制 B.君主立宪制 C.三权分立制 D.直接民主制

14.法国1871年巴黎公社失败后,德国成了欧洲工人运动的中心。俾斯麦提出了“甜面包”政策,出台了一系列社会立法:1883年公布了疾病保险法,1884年通过了事故保险法,1889年公布了老人与残疾者保险法。俾斯麦甚至公开支持带有浓厚社会主义色彩的“生产合作社”。这些政策( )

A.标志着西方社会保障体系的成熟 B.反映了德国是法治健全的民主国家

C.是国际共产主义运动发展的结果 D.是德国垄断资本在全球扩张的结果

15.1957年,赫鲁晓夫对工业的管理体制进行了一次“彻底的改组”,用地方行政命令代替中央命令。改组后,苏联的工业管理体制从部——总管理局——企业,改变为经济行政区——国民经济委员会——管理局。这次改组旨在( )

A.冲破计划经济体制的基本框架 B.改变国家管理企业的行政办法

C.给予地方一定的自主权 D.推动经济管理的市场化

16.图3是1954年的一幅漫画《美国队长重击共产主义》。该漫画反映了( )

图3

A.美国社会对苏联的不安心态 B.美苏争霸中苏联的战略收缩

C.美国开始确立世界霸主地位 D.世界格局向多极化趋势演进

二、非选择题:本题共4小题,共52分。

17.某校同学在关于中国古代经济文化的专题学习活动中制作了一块“汉至宋制瓷业发展”的展板(8分):

东汉越窑青瓷罐 北齐白瓷四系罐 唐邢州窑白瓷皮囊壶

唐越窑青瓷碗 北宋汝窑青瓷莲花式温碗 南宋景德镇龙凤纹三足炉

结合所学,为展板撰写一份文字说明。(8分)

(要求:多角度提取信息,分析全面,解释合理,不少于120字)

18.阅读下列材料,完成下列要求(20分)。

2020年11月1日零时,第七次全国人口普查工作正式启动。中外历史上,人口的迁移、流动和人口增长对社会发展产生了重要影响。

材料一

乾隆二十四年(1759),清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济,清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦。新疆建省前后,清政府废除民族隔离政策,鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商。道光二十二年(1842),林则徐途经哈密,记道:“其语与华言大异,然能华言者亦多。”随着大量汉人进入新疆,加上清政府广设义塾、开办学堂,教授少数民族儿童学习汉语文,内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播。1856年俄国人瓦里汉诺夫到喀什噶尔考察时发现当地维吾尔族“向中国人学到一些艺术和技艺,借用不少词汇,中国的一些建筑、服装、阔绰奢侈的用语和词汇移入当地人的语言中,尤为众多的词汇借用于书面行文中……

——赵海霞《论清代新疆民族迁徙及对民族关系的影响》

材料二

排外主义在美国存在了将近一个世纪后,在19世纪末由民间运动发展为一股要求限制移民的政治势力,渗入到美国移民政策中,成为了国家政策。1882年通过了《排华法案》,1897年到1917年,国会又迫于“限制移民联盟”的压力,要求对移民强制进行读写测试,后来这一条也成为了法律。1921年,美国又出台了《1921年移民法》,这部新的移民法规定,除了对移民强制进行读写测试,还对各国每年的移民数额进行限制,即每年各国移民美国的人数是1910年人口普查时该种族在美国人口的3%,这就意味着,之前已受到移民法限制而在美国人口中所占比例较小的非西欧民族受到了更严格的限制。

——瞿茜、李其荣《论二战前美国移民政策中的排外主义》

(1)根据材料一和所学知识,概括分析清朝人口流入新疆的原因及其意义。(10分)

(2)根据材料二与所学知识,概括美国19世纪末至20世纪中期移民政策中推行排外主义的特点及原因。(10分)

19.图1、图2、图3是中国近代三个历史时期(1860—1894年,1901—1914年,1937—1945年)中国境内新建近代工业的空间分布示意图。阅读材料,回答问题(12分)。

(备注:核密度呈现的是被分析对象在一定时空范围内的集聚程度)

——据刘静等《中国近代城市工业时空演变分析》

分别提取图1、图2、图3的近代工业分布信息,并据此说明与其相对应的历史时期。

20.阅读材料,完成下列要求(12分)。

材料

法国是欧洲的农业大国,但农业现代化却曾远远落后于欧关其他发达国家。二战后法国建立起了比较完善的农业发展保障机制。1960年,法国颁布“农业指导法”,出台了价格保护措施。国家规定了农产品的最低价,当市场价低于最低价时,由政府给予补贴,或由政府委托有关部门进行收购,待市场恢复时再售出。同时,为了鼓励出口,政府规定农民以国际市场价出售产品时,其低于国内市场的差价,将由政府给予补贴。进入20世纪90年代,由于法国已成为农业强国,国内农产品市场早已异常丰富,加上在国际上遭到英美的指责,1992年法国对农业扶持政策进行了调整。决定农产品三年内降价30%,由此给农民造成的损失由国家补贴。2004年,法国农民获得的直接补贴高达90亿欧元,平均每户农民获得12456欧元。此外还有各种间接补贴,诸如对青年农民的职业补贴、对农民的职业技术培训补贴和对老年农民的养老福利补贴等。

——摘编自陈文滨、刘映红《战后法国政府对农业发展的积极干预政策及其启示》

请回答:

(1)根据材料,指出20世纪60年代和90年代,法国农产品定价政策有何不同,并简析其原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出战后法国农业政策的时代特点。(6分)

测试试题评分参考

一、选择题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 B C D C C A C A C C

题号 11 12 13 14 15 16

答案 B B D C C A

1.【答案】B【解析】据材料“东汉末年”、“品评当代人物”、“一经品题,身价百倍,因而闻名遐迩,盛极一时”可知当时注重门第、声望,是察举制的产物,故选B项;材料设问为原因,“品评影响社会名望地位”侧重材料现象描述,非原因探讨,排除A项;“社会流行品评人物之风 ”属于察举制的影响,并非原因,排除C项;材料侧重品评之风盛行,并非突出品评的标准为儒家理念,与巩固儒学地位无关,排除D项。

2.【答案】C【解析】据材料“以异兽‘劳远人……重扰吾民’为由,停止接受贡象与购象”可知儒家思想中的民本思想影响政府贡象与购象的决策,故选C项;皇帝制度中皇权至高无上,皇位至高无上,君主行为具有随意性,且材料中没有提及财政状况和君主行为的关系,排除A项;据材料“沿袭了……‘祥瑞’的传统”可知沿袭天人感应学说,结合材料“停止接受贡象与购象”和所学知识,在宋代实用思潮中,大象卸任了祥瑞的功勋,而不是天人感应学说被摈弃,排除B项;南宋海外贸易繁荣,不符史实,排除D项。

3.【答案】D【解析】由上述表格中的数据可以看出,14—17世纪中国米价是呈增长趋势的,每公斤银所购的大米数量是呈下降趋势的,这意味着白银购买力下降,故选D项;题干仅说到国内米价的变化情况,没有提及外来作物对米价的影响,排除A项;题干说到的是大米价格逐渐增长,应与大米产量持续上升呈负相关,排除B项;大米价格的变化与市场的供求关系相关,与土地兼并无关,排除C项。

4.【答案】C【解析】据材料“折算购买力……比唐朝时大大贬值”可知,明朝银子的购买力比唐朝下降,结合所学,明朝时期新航路开辟后葡萄牙以澳门为据点经营的贸易网络,以及西班牙经营的马尼拉大帆船贸易,使白银大量流入中国,导致白银数量激增,购买力下降,故选C项;根据所学,明代农业经济和商品经济发达,选项表述不符合史实,排除A项;明代耕作技术更加进步,生产经验更为丰富,粮食产量比唐代高,排除B项;赋税征银也是白银大量增加的结果,并不是直接导致白银购买下降的原因,排除D项。

5.【答案】C【解析】周代祭祀不如商代频繁,但是在继承商代的基础上,通过创造昭穆制度来别贵贱亲疏,这就更有利于维护其统治,所以体现了周代更为理性的祭祀制度设计,故选C项;题干提到的是商代祭祀活动的频繁,并没有提到其祭祀制度是否完备,排除A项;周代的祭祀制度是对商代的继承与发展,而不是否定,排除B项;“减损”和“创造”说明周代不是完全继承了商代的祭祀制度,而且昭穆制度体现了周代的发展和创新,排除D项。

6.【答案】A【解析】材料体现鸦片战争后福州作为“五口通商”之一没有宗教的偏执,有利于英国传教士传教,但忽略了中国人对儒学的信仰,故选A项;材料体现了当时宗教的宽容,不能体现佛道的衰落,排除B项;英国对华战争的主要目的是打开中国市场,排除C项;预测宗教的传播不能改变中英交流的方向,排除D项。

7.【答案】C【解析】清政府在19世纪60年代将原来对西方称呼由“夷”改为“洋”或者“泰西”,这是在西方列强的侵略下为了适应时局的变化被迫做出的改变,故选C项;清政府“天朝上国”梦醒应该是开始于鸦片战争后,而不是19世纪60年代,排除A项;当时西方与中国是不平等关系,排除B项;是清政府做出了开展洋务运动的决策后,才不得不改变对西方国家的称呼,排除D项。

8.【答案】A【解析】孙中山学习并吸收了苏俄加强革命领导核心的革命经验,使得民主革命有了更丰富的内涵,故选A项;“人民民主”是毛泽东提出并付诸实践的,与孙中山无关,排除B项;向苏联学习的是孙中山,无法据此推知国内群众的态度如何,排除C项;向苏联学习,“以俄为师”并不等同于接受马克思主义,排除D项。

9.【答案】C【解析】表格中的抗战时期陕甘宁边区政府颁布的部分法令内容涉及到土地、租税、移民的生产生活和安置问题,目的是调动边区各阶层人民的生产积极性,为抗战胜利打下坚实的物质基础,故选C项;边区政府内部的阶级矛盾依然存在,但是当时主要目的是抗日,而不是解决阶级矛盾问题,排除A项;抗日民族统一战线建立于1937年,而题干时间开始于1939年,排除B项;由“减租”“交租”可知边区依然存在地主土地所有制,土地所有权没有发生根本性变化,排除D项。

10.【答案】C【解析】据材料“翻身奴隶……藏族孩子……读书写字”并结合所学知识,1959年,中央政府领导西藏各族人民进行民主改革,使百万农奴翻身获得了解放,开启了西藏人民当家作主的新时代,故选C项;1986年,中国开始普及九年义务教育,与材料时间不符,排除A项;《翻身奴隶的儿女》彰显了现实主义风格,排除B项;2000年,中国实施西部大开发战略,与材料时间不符,排除D项。

11.【答案】B【解析】据材料“是希腊人自己的盛大节日”“体现了古希腊人对竞技对抗的热爱之情”可知,材料内容强调了人对竞技对抗的热爱,体现了人文精神,故选B项;材料只提到古希腊,并没有提到各城邦,排除A项;材料说的是文化,与民主政治关系不大,排除C项;商品经济发展的结果主要是经济发展领域,对文化只是推动作用,排除D项。

12.【答案】B【解析】结合所学知识,1721年责任内阁制建立,对议会负责,受议会监督,定期向议会报告工作,据材料“大臣们……为了通过这些问题要事先集合一切可能集合到的力量来加强他们自己”可知责任内阁制逐步发展,故选B项;两党制体现分权制衡,没有引发政治混乱,排除A项;1832年议会改革是英国议会选举制度改革的第一步,此后还有多次改革,与材料时间不符,排除C项;18世纪中叶,责任内阁制的完善有利于君主立宪制的完善,排除D项。

13.【答案】D【解析】根据材料“议员一旦选出之后,他们就是奴隶”“人民主权不可分割”结合所学,卢梭认为国家是民众的结合体,是在社会契约的基础上产生的,每个缔约者交出了自己全部的权力,因此每个公民都是国家的主人,主张公民直接参与国家管理而反对主权被代表,故选D项;结合所学,卢梭认为主权是不能代表的,因此并不主张议会主权制,排除A项;根据所学,卢梭主张建立民主共和制度,排除B项;三权分立体制是孟德斯鸠的思想主张,排除C项。

14.【答案】C【解析】1871年巴黎公社革命虽然失败了,但给资产阶级很大的警醒,促使工人运动中心德国的资产阶级调整政策缓和阶级矛盾,故选C项;西方社会保障体系成熟是在二战后,排除A项;19世纪末德国是不彻底不完善的代议制,排除B项;材料体现的是德国的国内政策的调整,没有反映对外扩张,排除D项。

15.【答案】C【解析】据材料“用地方行政命令代替中央命令”,可知赫鲁晓夫改革工业管理体制,用地方行政命令代替中央命令,给予了地方一定的自主权,故选C项;赫鲁晓夫改革并未冲破计划经济体制的基本框架,排除A项;“经济行政区”“国民经济委员会”代替“部”的工业管理还是国家管理企业,排除B项;赫鲁晓夫改革并没有突破斯大林模式,仍属于单纯的计划经济,排除D项。

16.【答案】A【解析】美苏两国的意识形态存在较大差异,这种差异使得两国之间产生严重的不信任,美国对苏联一直心存芥蒂,“美国队长重击共产主义”反映的正是美国社会的这种不安心态,故选A项;漫画是给美国民众看的,并不能真正反映苏联的战略态势,排除B项;二战后初期美国既已成为资本主义世界的霸主,“开始确立”的说法与史实不符,排除C项;世界多极化趋势出现在20世纪六七十年代,排除D项。

二、非选择题

17.【答案】瓷器是中国古代重要的发明,是古代中国文化的象征之一。(2分)东汉时期,在我国南方地区烧制出青瓷,标志着制瓷技术的成熟。魏晋南北朝时期,北方地区成功的开发出白瓷。到了唐朝,陶瓷制造业呈现出南方青瓷为主,北方白瓷为主的格局。宋代的瓷器制造业发展到更高的水平,瓷窑遍布全国各地,形成包括汝窑在内的五大名窑。景德镇的制瓷业后来居上,景德镇被誉为中国的“瓷都”。(4分)中国古代的瓷器远销世界各地,促进了古代世界经济文化的发展和交流。(2分)

【解析】本题为开放性试题,要求就“汉至宋制瓷业发展”撰写解读词。因此可结合材料及所学从我国古代瓷器种类、出现的时间、分布区域等方面论述瓷器的发展,同时还可从瓷器的对外销售论述对世界经济文化发展的影响。首先,简要概述瓷器的地位,结合所学得出瓷器是中国古代重要的发明,是古代中国文化的象征之一。其次,据图“东汉越窑青瓷罐”结合所学得出东汉时期,在我国南方地区烧制出青瓷,标志着制瓷技术的成熟;据图“北齐白瓷四系罐”结合所学得出魏晋南北朝时期,北方地区成功的开发出白瓷;据图“唐邢州窑白瓷皮囊壶”“唐越窑青瓷碗”结合所学得出到了唐朝,陶瓷制造业呈现出南方青瓷为主,北方白瓷为主的格局;据图“北宋汝窑青瓷莲花式温碗”结合所学得出宋代的瓷器制造业发展到更高的水平,瓷窑遍布全国各地,形成包括汝窑在内的五大名窑;据图“南宋景德镇龙凤纹三足炉”结合所学得出景德镇的制瓷业后来居上,景德镇被誉为中国的“瓷都”。最后,概述瓷器对世界的影响,结合所学得出中国古代的瓷器远销世界各地,促进了古代世界经济文化的发展和交流。

18.【答案】

(1)原因:实现了对新疆的统一,新疆战后经济恢复发展的需要;清政府废除民族隔离政策,鼓励开荒屯田;清朝前期内地人口增长快,人地矛盾突出。(任答2点4分)

意义:有利于巩固西北边防,维护国家统一;促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合,促进了近代新疆多民族分布格局的形成。(任答3点6分)

(2)特点:由民间运动发展为国家政策;通过立法形式推行;运用文化手段推行;对非西欧移民存在种族排外倾向。(任答3点6分)

原因:排外主义势力发展;移民与美国文化存在差异;种族主义思潮影响;资本主义世界经济危机周期性爆发,社会矛盾激化。(任答2点4分)

【解析】

(1)第一小问原因,据材料一“清朝统一天山南北,为尽快恢复战后新疆经济”可知实现了对新疆的统一,新疆战后经济恢复发展的需要;据材料一“清政府废除民族隔离政策”“清政府实行各种形式的屯田,鼓励内地民众出关屯垦”可知清政府废除民族隔离政策,鼓励开荒屯田;据材料一“鼓励内地民众前往天山南北屯垦、经商”,并结合所学可知清朝前期内地人口增长快,人地矛盾突出。第二小问意义,据材料一“然能华言者亦多”“内地语言文化在新疆尤其是南疆得到广泛传播”可知促进了民族间的经济、文化、技术交流;丰富自身文化的内涵,提升了对中华文化的认同感;有利于民族融合;据材料一“清朝统一天山南北”可知有利于巩固西北边防,维护国家统一。

(2)第一小问特点,据材料二“对移民强制进行读写测试”可知运用文化手段推行;据材料二“成为了国家政策”可知由民间运动发展为国家政策;据材料二中的《排华法案》、《1921年移民法》可知通过立法形式推行排外主义;据材料二“非西欧民族受到了更严格的限制”可知对非西欧移民存在种族排外倾向。第二小问原因,据材料二“排外主义在美国存在了将近一个世纪后,在19世纪末由民间运动发展为一股要求限制移民的政治势力”可知排外主义势力发展;种族主义思潮影响;结合所学知识可知移民与美国文化存在差异;据时代背景可知资本主义世界经济危机周期性爆发,社会矛盾激化。

19.【答案】图1:新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合。据此判定图1为1937-1945年。

图2:新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)据此判定图2为1901—1914年。

图3:新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合。(以上因素至少答出其中两条)据此判定图3为1860—1894年。

【解析】

根据图1可知,新建工业主要分布在西部、西南内陆及东北地区。这与抗日战争时期民族工业大量内迁、日本加强对沦陷区的经济掠夺,并力图将我国东北地区打造为重工业和军事工业基地等状况相吻合,据此判定图1为1937-1945年;根据图2可知,新建工业主要分布在东北、华北、长江沿线等沿海、沿江区域,并向内地扩展,总体发展迅速。这与20世纪初列强加强对华资本输出,以及清末新政鼓励发展近代工业、辛亥革命后南京临时政府的经济政策、群众性反帝爱国运动推动、一战爆发后列强放松对华经济侵略等因素影响下,近代民族工业快速发展的状况相吻合,据此判定图2为1901—1914年;根据图3可知,新建工业集中分布在华北、东南沿海和长江沿线区域,内陆各地散布,整体数量不多。这与19世纪60年代后伴随长江沿线一些城市被迫开埠新式工业逐渐向这一区域扩散,民族工业在一些沿海通商口岸城市逐渐兴起,洋务运动期间各地陆续创办一批近代工业企业等状况相吻合,据此判定图3为1860—1894年。

20.【答案】

(1)不同:60年代:规定农产品的最低价(提升农产品价格);

90年代:降低农产品价格。(每点1分,共2分)

原因:60年代:提高农民生产积极性,促进农业的发展(加速法国农业现代化)。(2分)

90年代:增强法国农业的国际竞争力;法国农业已有巨大发展;遭到英美的指责。(任答1点,共2分)

(2)政府积极干预农业发展;重视国际市场(积极应对全球化);积极推动农业现代化。(每点3分,任答2点,共6分)

【解析】

(1)第一小问不同,据材料“国家规定了农产品的最低价,当市场价低于最低价时,由政府给予补贴”得出60年代规定农产品的最低价(提升农产品价格);据材料“1992年法国对农业扶持政策进行了调整。决定农产品三年内降价30%,由此给农民造成的损失由国家补贴”得出90年代降低农产品价格。第二小问原因,根据所学可得60年代提高农民生产积极性,促进农业的发展(加速法国农业现代化);结合所学可概括得90年代增强法国农业的国际竞争力;法国农业已有巨大发展;遭到英美的指责。

(2)据材料“二战后法国建立起了比较完善的农业发展保障机制”、“诸如对青年农民的职业补贴、对农民的职业技术培训补贴和对老年农民的养老福利补贴等”可得政府积极干预农业发展、重视国际市场、积极推动农业现代化等方面。

同课章节目录