2021-2022学年统编版高中语文必修上册12 《拿来主义》 课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册12 《拿来主义》 课件(29张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

拿来主义

作者:鲁迅

部编教材备课·必修上

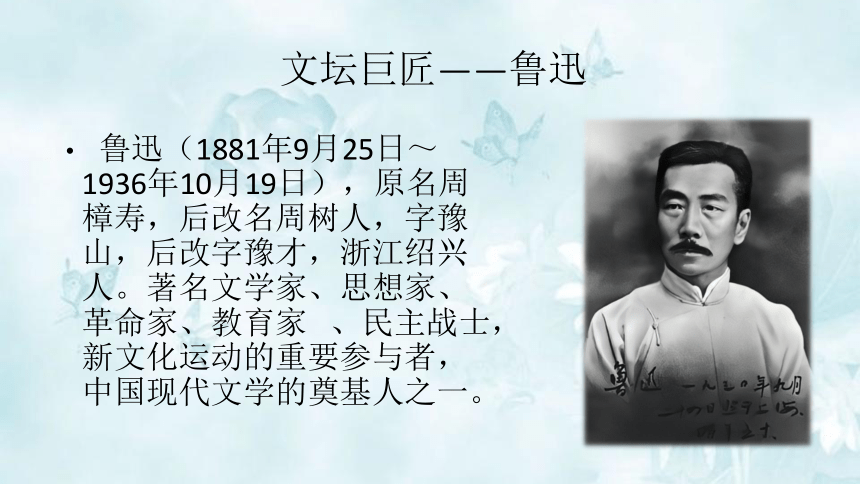

文坛巨匠——鲁迅

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

主要作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

杂文集《且介亭杂文》《热风》《坟》《华盖集》《二心集》《三闲集》《南腔北调集》

散文诗集《野草》

文学论著《中国小说史略》

《狂人日记》(中国现代文学史上第一篇白话小说)

《阿Q正传》

《伤逝》

《孔乙己》

《故乡》

《社戏》

《祝福》

《记念刘和珍君》

补充:杂文

杂文是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种因素,但以议论为主。杂文的题材广泛,内容丰富,篇幅短小,形式灵活。杂文不像一般的议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是运用形象化的方法,通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。

投枪、匕首

杂文的特点

1.篇幅短小,取材广泛。

杂文通常在三、五百字到一千字,笔墨不多,言简意赅。杂文篇幅虽然短小,取材却广泛多样。点滴的感受,片断的思想,鳞爪的观察,大至宇宙,小到微尘,天南海北,古今中外,新闻时事,奇谈趣闻,皆可入文。作者评人、议事、说理、录言、记闻均可。

2.敏锐迅速,泼辣犀利。

杂文对生活的反映敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

正如鲁迅所说,杂文“是感应的神经,是攻守的手足”(《且介亭杂文序言》,“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条自下而上的血路来的东西”《小品文的危机》)。

3.冷嘲热讽,幽默风趣。

杂文常常运用讽刺和幽默的写法,即通过轻松风趣的语言,采用影射、讽喻、双关、夸张、反语等修辞手法,在善意的微笑或无情的嘲讽中,揭露生活中的假、恶、丑。

4.说理形象,议论生动。

杂文通过对具体事物的描绘,把“理”寓于形象之中,使读者通过艺术形象自然而然地得出结论。

《拿来主义》写作背景

本文写于1934年6月4日。

“九一八”事变之后,蒋介石反动政府从政治、经济、文化艺术等方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线,实行反革命文化“围剿”,主张“全盘西化”。英美帝国主义除了践踏我国领土主权、疯狂掠夺我国经济资源外,还用腐朽没落的西方文化腐蚀我国人民,进行军事、经济、文化侵略,使清醒的青年们对于外来的东西产生“盲目排外思想”。

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅先生就写下了这篇杂文,批驳了错误思潮,提倡“拿来主义”。

学习任务一:自主探究

在学习前面几篇文章的基础上,本篇文章采用自主探究的方式,围绕论点、论据、论证、结构、语言等角度提出问题和分析问题,做好笔记,用于小组讨论。

小组内部交流,对小组所有问题进行整合,形成小组统一意见,用于班级交流分享。

对各小组探讨的问题进行整合,全班共同探究。

探究与分享

探究:

1、个人探究

2、小组探讨

分享:

每个小组派名同学进行分享

参考探究点例举:

例举一:从议论文几个要素角度探究

示例1:本文的论点是什么?本文的论点为什么不在文章开头提出来?

示例2:本文的论据有哪些?作者是如何安排这些论据的?

示例3:具体分析本文运用了哪些论证方法?

示例4:全文的写作思路是怎样的?运用了哪种论证方式?

例举二:从语言特色角度探究

示例1:文中运用了很多生动贴切的比喻,请找出实例并简要分析。

示例2:文章语言幽默而犀利,讽刺性强,请举例说明并分析其表达效果。

示例3:请分析“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”这句话的内涵。

示例4:“不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。”中“欣欣然”和“蹩”有什么表达效果?

例举一提示:

示例1:

明确:本文的论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

因为这是一篇驳论文文,在批驳的基础上亮出自己的观点。本文开头几段揭露国民政府“送去主义”的可耻行径及“送去主义”的危害。然后提出自己的观点:“送去”之外,还得“拿来”。同时作者又举例说明,哪些不算“拿来”,亮出自己的观点“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

示例2:

本文的论据出现在第3、6、8、9段。

第3、6段写的是“为何要拿来”。第3段通过论述一味地“送去”会把家底掏空,让子孙后代无法生存的事实,侧面证明了为何要“拿来”;第6段则是用“被送来的东西吓怕了”直接从正面证明为何要“拿来”之因。

第8、9段写的是“怎样拿来”。第8段从反面来阐述,批判对待文化遗产的错误态度;第9段介绍的是“拿来主义”的正确态度。。

示例3:

运用了比喻论证、类比论证

比喻论证 表达效果

喻体 本体 应有的态度 大宅子 文化遗产 占有 用人们熟知的事物打比方,使如何对待文化遗产的问题具体化,使深奧的道理浅显化,把怎样“挑选”说得具体形象又清楚透彻,幽默风趣且极有批判力度。

鱼刺 遗产中的精华部分 使用、吃掉 鸦片 有害也有益的部分 存放,供治病用 烟枪和烟灯 有害可以做反面教材的部分 松一点进博物馆,其余烧掉 姨太太 腐朽淫秽的东西 使其走散 类比论证

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法。

效果:将抽象的说理生动形象化,容易理解。

类别 本质 对外关系 结果

尼采 不是太阳,没有无穷的光和热 只是给予,不想取得 发了疯

中国 不是太阳,没有无穷的光和热 奉行“送去主义” 将亡国灭种

示例4:

写作思路:先从现实问题入笔,列举种种媚外崇洋的不良现象(第1段),接着揭露“送去主义”的危害,提出“拿来主义”。那么怎样“拿来”才是正确的呢 作者先列举被“送来”吓怕的例子(第6段),指出那不算“拿来”,接着提出自己的观点——正确的“拿来”应是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”(第7段)。作者接着用比喻来论证,把文化遗产比作一所大宅子,先列举三种错误的“拿来”态度(第8段),再列举四种正确的“拿来”态度。最后作者水到渠成地总结:“总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。”(第10段)并再往前一步,阐明拿来主义的意义和实施拿来主义的人必须具备的条件。全文思路清晰而且自然顺畅。

本文主要采用破立结合的论证方式。

全文采用的是破立结合的论证方式:前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。第1段批判“闭关主义"的危害及“送去主义”的一些可耻行径,是破。第2段提出“拿来”,是立。第3、4段指出“送去主义”的危害,是破。第5段进一步提出“拿来主义”,是立。第6段指出“送来”的危害,是破。第7段提出中心论点,是立。第8段阐明对待文化遗产的错误态度,是破。第9段阐明对待文化遗产的正确态度,是立。第10段提出实行“拿来主义”的人的胆识和品质,以及实行“拿来主义”的重要性,是立。文章先破后立,边破边立,破立结合。

例举二提示:

示例1:

例如:用三种人来比喻对待外来文化的错误态度:

“孱头”比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

“昏蛋”比喻隔断历史、盲目排外的激进主义者

“废物”比喻崇洋媚外、全盘西化的投降主义者

示例2:

例如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟,愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”,不是学术进步,文化昌明,而是学术退步,文化堕落,作者对此是不齿的。

又如:“当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。”这句话也是反语讽刺。“丰富”是欺世惑众的自夸,媚外求荣的借口,事实上的贫乏已经截破了这个谎言。“大度”在这里当然不是“慷慨大方”的意思,它的含义是“送去主义”者对民族利益的无耻而彻底的背叛和出卖!

示例3:

这句话是作者的中心论点,主要有三个要点。其一是“运用脑髓”,就是要独立思考,独立判断,独立选择;其二是“放出眼光”,要开阔、宽广,又深刻、独到;其三是“自己来拿”,无论是吸取外来文化,还是继承传统文化,都必须保持自己的主体性与主动性。

示例4:

“欣欣然”可见“废物”得意忘形、沾沾自喜之态。“蹩”是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪谗相,可憎又可怜。

学习任务二:思考与启示

1、鲁迅先生当时对外来文化遗产是持坚决的“拿来”的态度,时代发展到今天,外面的世界很精彩:有让人心跳的高新科技,有令人目眩神迷的文化生活,更有那花花绿绿的物质世界。对这些,我们要不要“拿来”呢 为什么

2、别人“送来”,根据“礼尚往来”的原则,我们也得“送去”。鲁迅当时是反对“送去主义”的,而今我们要不要“送去”? “送去”什么?

第1题提示:

我们当然要“拿来”。实行“拿来主义”是时代的需要。当今世界是一个信息爆炸的时代,谁封闭,谁就落后。历史也以铁的事实告诉了我们,只有吐故纳新,才能获得新生。“流水不腐,户枢不蠹”,也是这个道理:封闭只能导致停滞和腐朽。在知识经济的时代,我们要更多地吸收国外的高新技术,而不能浮于表面,只学一些形式的东西。

第2题提示:

要“送去”。我们要将优秀的产品如中国高铁、5G技术等送出去,将我们优秀的作品送出去,将我们悠久的文化送出去,让世界了解中国,让中国走向世界。

学习任务三:仿真高考,综合研读

阅读《拿来主义》,完成1-4题。

1、下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“别的且不说罢”说明“送去主义”涉及政治、经济、军事等方面,强调论说内容十分集中。

B.“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这是‘抛给’的,说得冠冕些,,可以称之为‘送来’”,句中的“抛给”是接受者的自我安慰、自我粉饰,表面上很是得体,实际上暗含对对方的轻蔑、侮辱。

C.“欣欣然的蹩进卧室”描绘了“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪馋相。

D.鲁迅先生用“屠头”“昏蛋”“废物”三个形象,尖锐而生动地批判了对待文化遗产的三种错误态度,分别是不敢接受、全盘否定、全盘接受。

2、下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章破立结合,第1至7段立中有破,批判“闭关主义”和“送去主义”;第8至10段破中有立,对“拿来主义”做正面、直接、具体的阐述。

B.文章第4段从理论角度阐述了“抛给”和“送来”在本质上的一致性:“抛给”即“送来”;第6段从例证角度列举了他国“送来”的大量事实。

C.第9段中文章以“大宅子”设喻论证如何对待文化遗产,批判了“屏头"“昏蛋”“废物”等对待文化遗产的三种错误态度。

D.第10段重申“拿来主义”的主张并对拿来主义者提出要求,突出了实行“拿来主义”对建设民族新文化的重要性和必要性。

3、如何理解“或使用,或存放,或毁灭”这句话的深刻内涵?

4、鲁迅先生离开我们已八十余载,今天,重读先生的文章,响亮的声音犹在耳边回响。面对改革开放的大好形势,引进国外先进技术势在必行,我们应该如何去“拿”呢?结合实际谈谈你的看法。

拿来主义

作者:鲁迅

部编教材备课·必修上

文坛巨匠——鲁迅

鲁迅(1881年9月25日~1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改字豫才,浙江绍兴人。著名文学家、思想家、革命家、教育家 、民主战士,新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人之一。

鲁迅一生在文学创作、文学批评、思想研究、文学史研究、翻译、美术理论引进、基础科学介绍和古籍校勘与研究等多个领域具有重大贡献。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展具有重大影响,蜚声世界文坛,尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响,被誉为“二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家”。

主要作品

小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》

散文集《朝花夕拾》

杂文集《且介亭杂文》《热风》《坟》《华盖集》《二心集》《三闲集》《南腔北调集》

散文诗集《野草》

文学论著《中国小说史略》

《狂人日记》(中国现代文学史上第一篇白话小说)

《阿Q正传》

《伤逝》

《孔乙己》

《故乡》

《社戏》

《祝福》

《记念刘和珍君》

补充:杂文

杂文是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种因素,但以议论为主。杂文的题材广泛,内容丰富,篇幅短小,形式灵活。杂文不像一般的议论文那样抽象地说理,或者简单地举例说明,而是运用形象化的方法,通过对具体事例的剖析,以比喻、征引、联想、引申、夹叙夹议等手法来阐发深刻的道理。

投枪、匕首

杂文的特点

1.篇幅短小,取材广泛。

杂文通常在三、五百字到一千字,笔墨不多,言简意赅。杂文篇幅虽然短小,取材却广泛多样。点滴的感受,片断的思想,鳞爪的观察,大至宇宙,小到微尘,天南海北,古今中外,新闻时事,奇谈趣闻,皆可入文。作者评人、议事、说理、录言、记闻均可。

2.敏锐迅速,泼辣犀利。

杂文对生活的反映敏锐迅速,泼辣犀利,战斗性强。

正如鲁迅所说,杂文“是感应的神经,是攻守的手足”(《且介亭杂文序言》,“是匕首,是投枪,能和读者一同杀出一条自下而上的血路来的东西”《小品文的危机》)。

3.冷嘲热讽,幽默风趣。

杂文常常运用讽刺和幽默的写法,即通过轻松风趣的语言,采用影射、讽喻、双关、夸张、反语等修辞手法,在善意的微笑或无情的嘲讽中,揭露生活中的假、恶、丑。

4.说理形象,议论生动。

杂文通过对具体事物的描绘,把“理”寓于形象之中,使读者通过艺术形象自然而然地得出结论。

《拿来主义》写作背景

本文写于1934年6月4日。

“九一八”事变之后,蒋介石反动政府从政治、经济、文化艺术等方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线,实行反革命文化“围剿”,主张“全盘西化”。英美帝国主义除了践踏我国领土主权、疯狂掠夺我国经济资源外,还用腐朽没落的西方文化腐蚀我国人民,进行军事、经济、文化侵略,使清醒的青年们对于外来的东西产生“盲目排外思想”。

当时上海《文学》月刊正在讨论如何对待“文学遗产”问题,在讨论中存在着“全盘肯定”和“全盘否定”两种错误倾向。鲁迅先生就写下了这篇杂文,批驳了错误思潮,提倡“拿来主义”。

学习任务一:自主探究

在学习前面几篇文章的基础上,本篇文章采用自主探究的方式,围绕论点、论据、论证、结构、语言等角度提出问题和分析问题,做好笔记,用于小组讨论。

小组内部交流,对小组所有问题进行整合,形成小组统一意见,用于班级交流分享。

对各小组探讨的问题进行整合,全班共同探究。

探究与分享

探究:

1、个人探究

2、小组探讨

分享:

每个小组派名同学进行分享

参考探究点例举:

例举一:从议论文几个要素角度探究

示例1:本文的论点是什么?本文的论点为什么不在文章开头提出来?

示例2:本文的论据有哪些?作者是如何安排这些论据的?

示例3:具体分析本文运用了哪些论证方法?

示例4:全文的写作思路是怎样的?运用了哪种论证方式?

例举二:从语言特色角度探究

示例1:文中运用了很多生动贴切的比喻,请找出实例并简要分析。

示例2:文章语言幽默而犀利,讽刺性强,请举例说明并分析其表达效果。

示例3:请分析“我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”这句话的内涵。

示例4:“不过因为原是羡慕这宅子的旧主人的,而这回接受一切,欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片,那当然更是废物。”中“欣欣然”和“蹩”有什么表达效果?

例举一提示:

示例1:

明确:本文的论点是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

因为这是一篇驳论文文,在批驳的基础上亮出自己的观点。本文开头几段揭露国民政府“送去主义”的可耻行径及“送去主义”的危害。然后提出自己的观点:“送去”之外,还得“拿来”。同时作者又举例说明,哪些不算“拿来”,亮出自己的观点“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”。

示例2:

本文的论据出现在第3、6、8、9段。

第3、6段写的是“为何要拿来”。第3段通过论述一味地“送去”会把家底掏空,让子孙后代无法生存的事实,侧面证明了为何要“拿来”;第6段则是用“被送来的东西吓怕了”直接从正面证明为何要“拿来”之因。

第8、9段写的是“怎样拿来”。第8段从反面来阐述,批判对待文化遗产的错误态度;第9段介绍的是“拿来主义”的正确态度。。

示例3:

运用了比喻论证、类比论证

比喻论证 表达效果

喻体 本体 应有的态度 大宅子 文化遗产 占有 用人们熟知的事物打比方,使如何对待文化遗产的问题具体化,使深奧的道理浅显化,把怎样“挑选”说得具体形象又清楚透彻,幽默风趣且极有批判力度。

鱼刺 遗产中的精华部分 使用、吃掉 鸦片 有害也有益的部分 存放,供治病用 烟枪和烟灯 有害可以做反面教材的部分 松一点进博物馆,其余烧掉 姨太太 腐朽淫秽的东西 使其走散 类比论证

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点的论证方法。

效果:将抽象的说理生动形象化,容易理解。

类别 本质 对外关系 结果

尼采 不是太阳,没有无穷的光和热 只是给予,不想取得 发了疯

中国 不是太阳,没有无穷的光和热 奉行“送去主义” 将亡国灭种

示例4:

写作思路:先从现实问题入笔,列举种种媚外崇洋的不良现象(第1段),接着揭露“送去主义”的危害,提出“拿来主义”。那么怎样“拿来”才是正确的呢 作者先列举被“送来”吓怕的例子(第6段),指出那不算“拿来”,接着提出自己的观点——正确的“拿来”应是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿”(第7段)。作者接着用比喻来论证,把文化遗产比作一所大宅子,先列举三种错误的“拿来”态度(第8段),再列举四种正确的“拿来”态度。最后作者水到渠成地总结:“总之,我们要拿来。我们要或使用,或存放,或毁灭。”(第10段)并再往前一步,阐明拿来主义的意义和实施拿来主义的人必须具备的条件。全文思路清晰而且自然顺畅。

本文主要采用破立结合的论证方式。

全文采用的是破立结合的论证方式:前半部分重在“破”,后半部分重在“立”。第1段批判“闭关主义"的危害及“送去主义”的一些可耻行径,是破。第2段提出“拿来”,是立。第3、4段指出“送去主义”的危害,是破。第5段进一步提出“拿来主义”,是立。第6段指出“送来”的危害,是破。第7段提出中心论点,是立。第8段阐明对待文化遗产的错误态度,是破。第9段阐明对待文化遗产的正确态度,是立。第10段提出实行“拿来主义”的人的胆识和品质,以及实行“拿来主义”的重要性,是立。文章先破后立,边破边立,破立结合。

例举二提示:

示例1:

例如:用三种人来比喻对待外来文化的错误态度:

“孱头”比喻懦弱无能、害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者

“昏蛋”比喻隔断历史、盲目排外的激进主义者

“废物”比喻崇洋媚外、全盘西化的投降主义者

示例2:

例如:“总之,活人替代了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。”“进步”讽刺“送去主义”之风愈演愈烈,日益猖獗,大有执迷不悟,愈陷愈深之势。“算得”一词体现了作者的情感态度,表明“活人替代了古董”,不是学术进步,文化昌明,而是学术退步,文化堕落,作者对此是不齿的。

又如:“当然,能够只是送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。”这句话也是反语讽刺。“丰富”是欺世惑众的自夸,媚外求荣的借口,事实上的贫乏已经截破了这个谎言。“大度”在这里当然不是“慷慨大方”的意思,它的含义是“送去主义”者对民族利益的无耻而彻底的背叛和出卖!

示例3:

这句话是作者的中心论点,主要有三个要点。其一是“运用脑髓”,就是要独立思考,独立判断,独立选择;其二是“放出眼光”,要开阔、宽广,又深刻、独到;其三是“自己来拿”,无论是吸取外来文化,还是继承传统文化,都必须保持自己的主体性与主动性。

示例4:

“欣欣然”可见“废物”得意忘形、沾沾自喜之态。“蹩”是走路不稳的样子,形象地描绘出“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪谗相,可憎又可怜。

学习任务二:思考与启示

1、鲁迅先生当时对外来文化遗产是持坚决的“拿来”的态度,时代发展到今天,外面的世界很精彩:有让人心跳的高新科技,有令人目眩神迷的文化生活,更有那花花绿绿的物质世界。对这些,我们要不要“拿来”呢 为什么

2、别人“送来”,根据“礼尚往来”的原则,我们也得“送去”。鲁迅当时是反对“送去主义”的,而今我们要不要“送去”? “送去”什么?

第1题提示:

我们当然要“拿来”。实行“拿来主义”是时代的需要。当今世界是一个信息爆炸的时代,谁封闭,谁就落后。历史也以铁的事实告诉了我们,只有吐故纳新,才能获得新生。“流水不腐,户枢不蠹”,也是这个道理:封闭只能导致停滞和腐朽。在知识经济的时代,我们要更多地吸收国外的高新技术,而不能浮于表面,只学一些形式的东西。

第2题提示:

要“送去”。我们要将优秀的产品如中国高铁、5G技术等送出去,将我们优秀的作品送出去,将我们悠久的文化送出去,让世界了解中国,让中国走向世界。

学习任务三:仿真高考,综合研读

阅读《拿来主义》,完成1-4题。

1、下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“别的且不说罢”说明“送去主义”涉及政治、经济、军事等方面,强调论说内容十分集中。

B.“这种奖赏,不要误解为‘抛来’的东西,这是‘抛给’的,说得冠冕些,,可以称之为‘送来’”,句中的“抛给”是接受者的自我安慰、自我粉饰,表面上很是得体,实际上暗含对对方的轻蔑、侮辱。

C.“欣欣然的蹩进卧室”描绘了“废物”的病弱相和见了鸦片之后的情急相、贪馋相。

D.鲁迅先生用“屠头”“昏蛋”“废物”三个形象,尖锐而生动地批判了对待文化遗产的三种错误态度,分别是不敢接受、全盘否定、全盘接受。

2、下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章破立结合,第1至7段立中有破,批判“闭关主义”和“送去主义”;第8至10段破中有立,对“拿来主义”做正面、直接、具体的阐述。

B.文章第4段从理论角度阐述了“抛给”和“送来”在本质上的一致性:“抛给”即“送来”;第6段从例证角度列举了他国“送来”的大量事实。

C.第9段中文章以“大宅子”设喻论证如何对待文化遗产,批判了“屏头"“昏蛋”“废物”等对待文化遗产的三种错误态度。

D.第10段重申“拿来主义”的主张并对拿来主义者提出要求,突出了实行“拿来主义”对建设民族新文化的重要性和必要性。

3、如何理解“或使用,或存放,或毁灭”这句话的深刻内涵?

4、鲁迅先生离开我们已八十余载,今天,重读先生的文章,响亮的声音犹在耳边回响。面对改革开放的大好形势,引进国外先进技术势在必行,我们应该如何去“拿”呢?结合实际谈谈你的看法。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读