2021-2022学年人教版九年级下册数学全册电子教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版九年级下册数学全册电子教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 11.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-10 15:41:32 | ||

图片预览

文档简介

反比例函数

一、教学目标

(一)知识与技能:1.理解反比例函数的概念,能判断一个给定的函数是否为反比例函数;2.能根据实际问题中的条件确定反比例函数的表达式,体会函数的模型思想.

(二)过程与方法:从现实情境和已有知识经验出发,经历抽象反比例函数的过程,让学生建立初步的符号感,发展学生的抽象思维能力.

(三)情感态度与价值观:通过创设情境让学生经历在实际问题中探索数量关系的过程,养成用数学思维方式解决实际问题的习惯.

二、教学重点、难点

重点:反比例函数的概念和应用.

难点:理解反比例函数的含义.

三、教学过程

知识预备

1.什么是函数?什么是一次函数?什么是二次函数?

一般地,在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与 y,并且对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说 x 是自变量,y 是 x 的函数.

一般地,形如y=kx+b(k,b是常数,k≠0)的函数,叫做一次函数. 特别的,当b=0时,y=kx为正比例函数.

一般地,形如y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)的函数,叫做二次函数.

2.已知登山队原来所在位置的温度为10℃,海拔每升高1km,气温下降6℃.若登山队又向上登高x km,他们现在所在位置的温度为y℃,则y与x之间的函数解析式为___________.

3.若y=(k-1)x2+2是二次函数,则k的取值范围是_____.

思考

下列问题中,变量间具有函数关系吗?如果有,它们的解析式有什么共同特点?

(1)京沪线铁路全程为1463km,某次列车的平均速度v(单位:km/h)随此次列车的全程运行时间t(单位:h)的变化而变化;

(2)某住宅小区要种植一块面积为1000m2的矩形草坪,草坪的长y(单位:m)随宽x(单位:m)的变化而变化;

(3)已知北京市的总面积为1.68×104km2,人均占有的面积S(单位:km2/人)随全市总人口n(单位:人)的变化而变化.

上述解析式都具有的形式,其中k是非零常数.

一般地,形如(k为常数,k≠0)的函数,叫做反比例函数,其中x是自变量,y是函数. 自变量x的取值范围是不等于0的一切实数.(在中,自变量x是分式的分母,当x=0时,分式无意义.)

有时反比例函数也写成y=kx-1(k为常数,k≠0)或xy=k(k为常数,k≠0)的形式.

例1 已知y是x的反比例函数,并且当x=2时,y=6.

(1) 写出y关于x的函数解析式;

(2) 当x=4时,求y的值.

分析:因为y是x的反比例函数,所以设,再把x=2和y=6代入上式就可以求出常数k的值.

解:(1)设. 因为当x=2时,y=6,所以有. 解得 k=12

因此

(2)把x=4代入,得

练习

1.用函数解析式表示下列问题中变量间的对应关系:

(1)一个游泳池的容积为2000m3,游泳池注满水所用时间t(单位:h)随注水速度v(单位:m3/h)的变化而变化;

(2)某长方体的体积为1000cm3,长方体的高h(单位:cm)随底面积S(单位:cm2)的变化而变化;

(3)一个物体重100N,物体对地面的压强p(单位:pa)随物体与地面的接触面积S(单位:m2)的变化而变化.

2.下列哪些关系中的y是x的反比例函数?

y=4x,,,y=6x+1,y=x2-1,,xy=123

解:,xy=123是反比例函数.

3.已知y与x2成反比例,并且当x=3时,y=4.

(1)写出y关于x的函数解析式;

(2)求x=1.5时,求y的值;(3)当y=6时,求x的值.

解:(1)设,因为当x=3时,y=4,所以有. 解得 k=36

因此 ;

(2)把x=1.5代入,得;

(3)当y=6时,,解得 x=±.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

让学生从生活实际中发现数学问题,从而引入学习内容,这不仅激发了学生学习数学的兴趣,还激起了学生自主参与的积极性和主动性,为自主探究新知创造了现实背景. 因为反比例函数这一部分内容与正比例函数相似,在教学过程中,以学生学习的正比例函数为基础,在学生之间创设相互交流、相互合作、相互帮助的关系,让学生通过充分讨论交流后得出它们的相同点,在此基础上来揭示反比例函数的意义.

反比例函数的图象和性质

一、教学目标

(一)知识与技能:1.进一步熟悉画函数图象的主要步骤,会画反比例函数的图象;2.体会函数三种表示方法的相互转换,对函数进行认识上的整合;3.逐步提高从函数图象中获取信息的能力,探索并掌握反比例函数的主要性质.

(二)过程与方法:1.经历反比例函数主要性质的发现过程;2.体会分类讨论思想、数形结合思想的运用.

(三)情感态度与价值观:1.积极参与探索活动,多和同伴交流看法;2.在动手画图的过程中,体会做中学的乐趣,养成勤于动手,乐于探究的好习惯.

二、教学重点、难点

重点:1.会用描点的方法画反比例函数的图象;2.理解反比例函数图象的性质.

难点:理解反比例函数图象的性质

三、教学过程

知识回顾

1.一次函数y=kx+b(k≠0)的图象是_________,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象是___________.

2.用描点法画函数图象的步骤简单说是_____、_____、_____.

反比例函数(k≠0)的图象是什么呢?

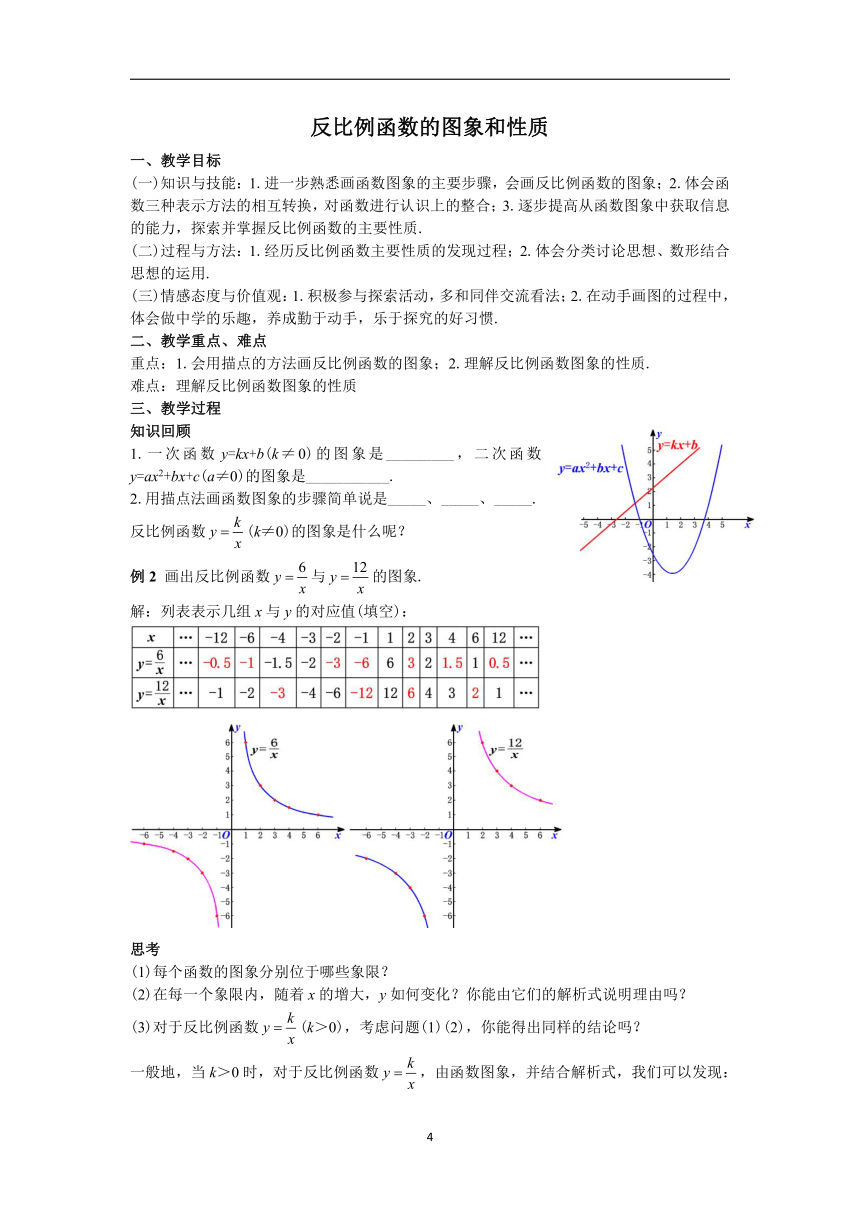

例2 画出反比例函数与的图象.

解:列表表示几组x与y的对应值(填空):

思考

(1)每个函数的图象分别位于哪些象限?

(2)在每一个象限内,随着x的增大,y如何变化?你能由它们的解析式说明理由吗?

(3)对于反比例函数(k>0),考虑问题(1)(2),你能得出同样的结论吗?

一般地,当k>0时,对于反比例函数,由函数图象,并结合解析式,我们可以发现:

(1)函数图象分别位于第一、第三象限;

(2)在每一个象限内,y随x的增大而减小.

你能由函数的解析式说明这些结论吗?

探究

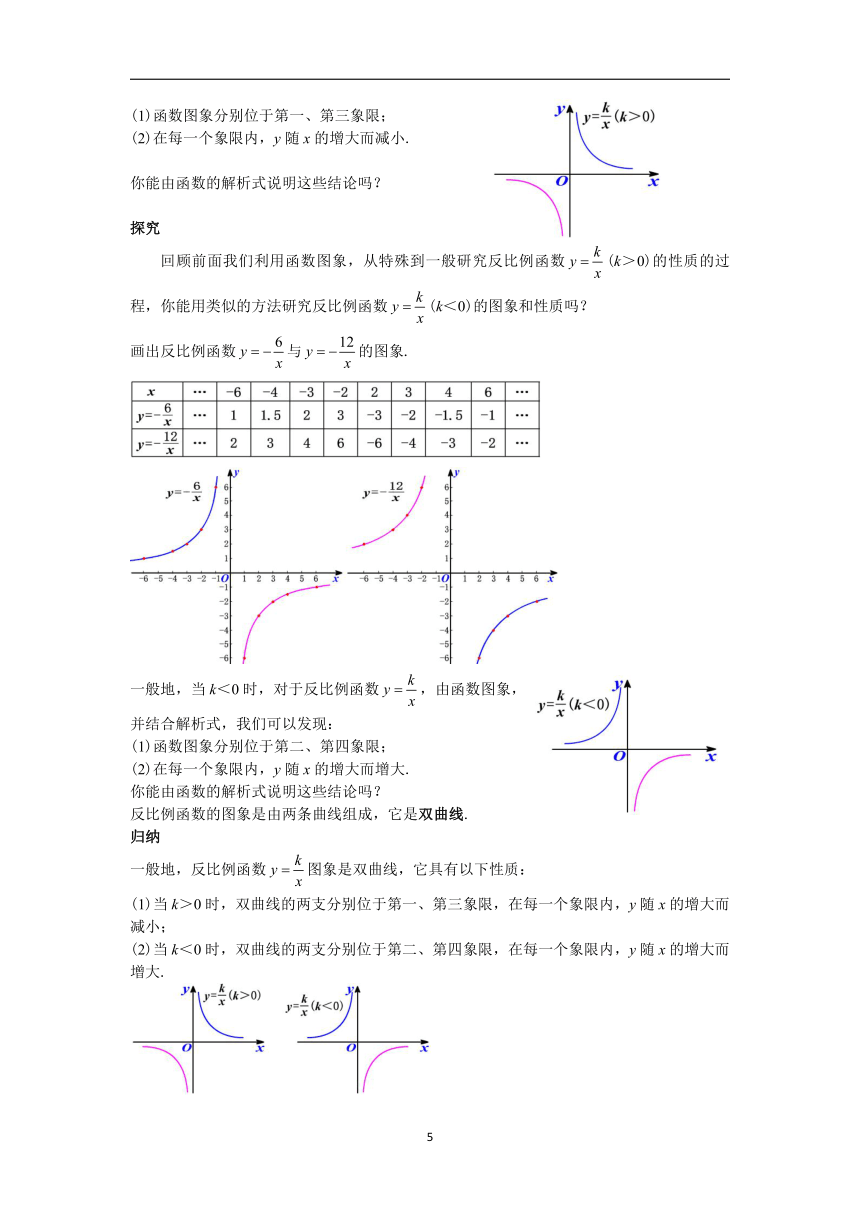

回顾前面我们利用函数图象,从特殊到一般研究反比例函数(k>0)的性质的过程,你能用类似的方法研究反比例函数(k<0)的图象和性质吗?

画出反比例函数与的图象.

一般地,当k<0时,对于反比例函数,由函数图象,并结合解析式,我们可以发现:

(1)函数图象分别位于第二、第四象限;

(2)在每一个象限内,y随x的增大而增大.

你能由函数的解析式说明这些结论吗?

反比例函数的图象是由两条曲线组成,它是双曲线.

归纳

一般地,反比例函数图象是双曲线,它具有以下性质:

(1)当k>0时,双曲线的两支分别位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小;

(2)当k<0时,双曲线的两支分别位于第二、第四象限,在每一个象限内,y随x的增大而增大.

练习

1.(1)下列图象中是反比例函数图象的是( )

(2)如图所示的图象对应的函数解析式为( )

(A) y=5x (B) y=2x+3

(C) (D)

2.填空:

(1)反比例函数的图象在第_______象限.

(2)反比例函数的图象如图所示,则k___0;在图象

的每一支上,y随x的增大而_____.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

通过引导学生自主探索反比例函数的性质,全班学生都能主动地观察与讨论,实现了在学习中让学生自己动手、主动探索、合作交流的目的. 同时通过练习让学生理解“在每个象限内”这句话的必要性,体会数学的严谨性.

反比例函数的性质的应用

一、教学目标

(一)知识与技能:1.会用待定系数法求反比例函数的解析式;2.使学生进一步理解和掌握反比例函数及其图象与性质;3.深刻领会函数解析式与函数图象之间的联系,体会数形结合及转化的思想方法.

(二)过程与方法:培养学生发现问题,并利用数学知识解决问题的能力.

(三)情感态度与价值观:通过观察、归纳、总结反比例函数的性质,培养学生勇于探索的科学精神.

二、教学重点、难点

重点:1.会用待定系数法求反比例函数的解析式;2.使学生进一步理解和掌握反比例函数及其图象与性质.

难点:探素反比例函数和一次函数、几何图形以及图形面积的综合应用.

三、教学过程

知识回顾

例3已知反比例函数的图象经过点A(2,6).

(1) 这个函数的图象位于哪些象限?y随x的增大如何变化?

(2) 点B(3,4)、C(,)、D(2,5)是否在这个函数的图象上?

解:(1) 因为点A(2,6)在第一象限,所以这个函数的图象位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小.

(2) 设这个反比例函数的解析式为,因为点A(2,6)在其图象上,所以点A的坐标满足,即,解得k=12.所以这个反比例函数的解析式为.(这里是用待定系数法求反比例函数的解析式)

因为点B,C的坐标都满足,点D的坐标不满足,所以点B,C在函数的图象上,点D不在这个函数的图象上.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课主要是要注重提高学生分析问题与解决问题的能力. 数形结合思想是数学学习的一个重要思想,也是我们学习数学的一个突破口. 在教学中要加强这方面的指导,使学生牢固掌握基本知识,提升基本技能,提高数学解题能力.

实际问题与反比例函数(1)

一、教学目标

(一)知识与技能:1.学会根据实际问题建立数学模型,能灵活列反比例函数表达式解决实际问题;2.提高学生的观察、分析及解决实际问题的能力.

(二)过程与方法:通过理解反比例函数关系式的意义,掌握用反比例函数的方法解决实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:培养学生合作学习的意识,以及利用数学知识解决生活实际问题的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:用反比例函数解决一些实际问题.

难点:根据实际问题建立反比例函数的数学模型.

三、教学过程

知识回顾

1.反比例函数的一般形式是:(k为常数,k≠0)

2.反比例函数的图象及性质:

(1)当k>0时,双曲线的两支分别位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小;

(2)当k<0时,双曲线的两支分别位于第二、第四象限,在每一个象限内,y随x的增大而增大.

例1市煤气公司要在地下修建一个容积为104m3的圆柱形煤气储存室.

(1)储存室的底面积S(单位:m2)与其深度d(单位:m)有怎样的函数关系?

(2)公司决定把储存室的底面积S定为500m2,施工队施工时应该向地下掘进多深?

(3)当施工队按(2)中的计划掘进到地下15m时,公司临时改变计划,把储存室的深度改为15m.相应地,储存室的底面积应改为多少(结果保留小数点后两位)?

解:(1)根据圆柱体的体积公式,得 Sd=104

所以S关于d的函数解析式为

(2)把S=500代入,得 ,解得 d=20(m)

如果把储存室的底面积定为500m2,施工时应向地下掘进20m深.

(3)根据题意,把d=15代入,得 ,解得 S≈666.67(m2)

当储存室的深度为15m时,底面积应改为666.67m2.

例2 码头工人每天往一艘轮船上装载30吨货物,装载完毕恰好用了8天时间.

(1)轮船到达目的地后开始卸货,平均卸货速度v(单位:吨/天)与卸货天数t之间有怎样的函数关系?

分析:根据“平均装货速度×装货天数=货物的总量”,可以求出轮船装载货物的总量;再根据“平均卸货速度=货物的总量÷卸货天数”,得到v关于t的函数解析式.

解:(1)设轮船上的货物总量为k吨,根据已知条件得 k=30×8=240

所以v关于t的函数解析式为

(2)把t=5代入,得(吨)

从结果可以看出,如果全部货物恰好用5天卸载完,那么平均每天卸载48吨. 对于函数,当t>0时,t越小,v越大. 这样若货物不超过5天内卸载完,则平均每天至少要卸货48吨.

思考:还有其他方法吗?

(2)由得,. 根据题意可知,t≤5,即,解得v≥48

因此,若要求船上的货物不超过5天卸载完毕,那么平均每天至少要卸载48吨.

归纳总结

(1)利用函数思想解决实际问题的一般方法是把实际问题中的变量与变量之间的关系抽象为数学问题中的某种函数关系,如本节课中把实际问题中的具有反比例关系的量抽象为反比例函数的解析式,最后应用函数解析式解决问题;

(2)解决实际问题时可以综合运用函数、方程、不等式等数学模型.

练习

1.如图,某玻璃器皿制造公司要制造一种容积为1L(1L=1dm3)的圆锥形漏斗.

(1)漏斗口的面积S(单位:dm2)与漏斗的深d(单位:dm)有怎样的函数关系?

(2)如果漏斗口的面积为100cm2,那么漏斗的深为多少?

解:(1)由圆锥体积公式:及得

S关于d的函数解析式为

(2)把S=100cm2=1dm2代入,得,解得d=3(dm)

因此,当漏斗口的面积为100cm2时,漏斗的深为3dm.

2.一司机驾驶汽车从甲地去乙地,他以80km/h的平均速度用6h到达目的地.

(1)当他按原路匀速返回时,汽车的速度v与时间t有怎样的函数关系?

(2)如果该司机必须在4h之内回到甲地,那么返程时的平均速度不能小于多少?

解:(1)设甲乙两地总路程为S km,根据已知条件得 S=80×6=480(km)

所以v关于t的函数解析式为

解:(2)把t=4代入,得(km/h)

对于函数,当t>0时,t越小,v越大.因此,如果该司机必须在4h之内回到甲地,则返程时的速度不能低于120km/h.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课是用函数的观点处理实际问题,关键在于分析实际情境,建立函数模型,并进一步明确数学问题.将实际问题置于已有的知识背景之中,用数学知识重新解释“这是什么”,使学生逐步形成考察实际问题的能力.在解决问题时,应充分利用函数的图象,渗透数形结合的思想.

实际问题与反比例函数(2)

一、教学目标

(一)知识与技能:1.学会根据实际问题建立数学模型,能灵活列反比例函数表达式解决实际问题;2.提高学生的观察、分析及解决实际问题的能力.

(二)过程与方法:通过理解反比例函数关系式的意义,掌握用反比例函数的方法解决实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:培养学生合作学习的意识,以及利用数学知识解决生活实际问题的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:能够从物理等其他学科问题中建构反比例函数模型.

难点:从实际问题中寻找变量之间的关系,利用所学知识分析物理等其他学科的问题,建立函数模型解决实际问题.

三、教学过程

杠杆原理

公元前3世纪,古希腊科学家阿基米德发现:若杠杆上的两物

体与支点的距离与其重量成反比,则杠杆平衡. 后来人们把它归纳

为“杠杆原理”. 通俗地说,杠杆原理为:

阻力×阻力臂=动力×动力臂

例3 小伟欲用撬棍撬动一块大石头,已知阻力和阻力臂分别为1200N和0.5m.

(1)动力F与动力臂l有怎样的函数关系?当动力臂为1.5m时,撬动石头至少需要多大的力?

(2)若想使动力F不超过题(1)中所用力的一半,则动力臂l至少要加长多少?

解:(1)根据“杠杆定律”,得 Fl=1200×0.5

所以F关于l的函数解析式为

当l=1.5m时,(N)

对于函数,当l=1.5m时,F=400N,此时杠杆平衡.因此,撬动石头至少需要400N的力.

(2)对于函数,F随l的增大而减小. 因此,只要求出F=200N时对应的l的值,就能确定动力臂l至少应加长的量.

当F=400×=200时,由得(m),3-1.5=1.5(m).

对于函数,当l>0时,l越大,F越小. 因此,若想用力不超过400N的一半,则动力臂至少要加长1.5m.

用反比例函数的知识解释:在我们使用撬棍时,为什么动力臂越长就越省力.

电学知识

电学知识告诉我们,用电器的功率P(单位:W)、两端的电压U(单位:V)及用电器的电阻R(单位:Ω)有如下关系:PR=U2.

这个关系也可写为P=____,或R=____.

例4 一个用电器的电阻是可调节的,其范围为110~220Ω.

已知电压为220V,这个用电器的电路图如图所示.

(1)功率P与电阻R有怎样的函数关系?

(2)这个用电器功率的范围是多少?

解:(1)根据电学知识,当U=220时,得

(2)根据反比例函数的性质可知,电阻越大,功率越小.

把电阻的最小值R=110代入①式,得到功率的最大值(W)

把电阻的最大值R=220代入①式,得到功率的最小值( W)

因此用电器功率的范围为220~440 W.

结合例4,想一想为什么收音机的音量、某些台灯的亮度以及电风扇的转速可以调节.

练习

3.新建成的住宅楼主体工程已经竣工,只剩下楼体外表面需要贴瓷砖.已知楼体外表面的面积为5×103m2.

(1)所需的瓷砖块数n与每块瓷砖的面积S(单位:m2)有怎样的函数关系?

(2)为了使住宅楼的外观更漂亮,建筑师决定采用灰、白 和蓝三种颜色的瓷砖,每块瓷砖的面积都是80cm2,且灰、白、蓝瓷砖使用数量的比为2:2:1,需要三种瓷砖各多少块?

解:(1)依题意得,即

(2)当S=80cm2=0.008m2时,(块)

因此,灰瓷砖:625000×=250000(块)

白瓷砖:625000×=250000(块)

蓝瓷砖:625000×=125000(块)

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节是在上一节的基础上,进一步学习与反比例函数有关的涉及其他学科的知识.尽量选用学生熟悉的实例进行教学,使学生从身边事物入手,真正体会数学知识来源于生活.注意要让学生经历实践、思考、表达与交流的过程,给学生留下充足的活动时间,不断引导学生利用数学知识解决实际问题.

第26章反比例函数小结与复习

一、教学目标

(一)知识与技能:1.通过用实际的题例,回顾反比例函数的概念,同时在后续的练习中,进一步理解反比例函数的概念中的关键点;2.能画出反比例函数的图象,并根据图象和解析式掌握反比例函数的主要性质,以及根据己知条件确定反比例函数的表达式.

(二)过程与方法:经历观察函数图象的特征,巩固反比例函数的图象,再动手画函数图象,进一步认识反比例函数的性质,从而渗透数形结合的数学思想.

(三)情感态度与价值观:通过解决实际问题,了解数学学习的实用价值,同时提高学生学习数学的好奇心和求知欲.

二、教学重点、难点

重点:巩固并掌握反比例函数概念、图象和主要性质,系数k的几何意义以及反比例函数与一次函数的综合问题.

难点:应用反比例函数、结合几何、代数知识解决综合性问题.

三、教学过程

知识梳理

一、反比例函数的概念

一般地,形如(k为常数,k≠0)的函数,叫做反比例函数,其中x是自变量,y是函数.自变量x的取值范围是不等于0的一切实数.

有时反比例函数也写成y=kx-1(k为常数,k≠0)或xy=k(k为常数,k≠0)的形式.

二、反比例函数的图象和性质

1.图象特征

反比例函数(k为常数,k≠0)的图象是双曲线.它既是轴对称图形,也是中心对称图形.两条对称轴为直线y=x和y=-x;对称中心是原点.

2.图象和性质 3.k的几何意义

三、反比例函数的应用

1.利用待定系数法确定反比例函数:

①根据两变量之间的反比例关系,设;

②代入图象上一个点的坐标,即x、y的一对对应值,求出k的值;

③写出解析式.

2.反比例函数与一次函数的图象的交点的求法:

求直线y=k1x+b (k1≠0)和双曲线(k2≠0)的交点坐标就是解这两个函数解析式组成的方程组.

3.利用反比例函数相关知识解决实际问题:

过程:分析实际情境→建立函数模型→明确数学问题.

注意:实际问题中的两个变量往往都只能取非负值.

考点一 反比例函数的概念

例1 若是反比例函数,则a的值为( )

A.1 B.-1 C.±1 D.任意实数

针对训练

1.下列函数中是正比例函数_____,反比例函数_________.

① y=3x-1;② y=2x2;③;④;⑤ y=3x;⑥;⑦;⑧.

2.已知点P(1,-3)在反比例函数的图象上,则k的值是( )

A.3 B.-3 C. D.

考点二 反比例函数的图象和性质

例2 已知点A(1,y1),B(2,y2),C(-3,y3)都在反比例函数的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是( )

A.y3<y1<y2 B.y1<y2<y3 C.y2<y1<y3 D.y3<y2<y1

针对训练

3.已知点A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),都在反比例函数(k<0)的图象上,其中x1<0<x2<x3,则y1、y2、y3的大小关系为___________.(从小到大)

方法总结

比较反比例函数值的大小,在同一个象限内根据反比例函数的性质比较;在不同象限内,不能按其性质比较,函数值的大小只能根据特征确定.

考点三 与反比例函数 有关的面积问题

例3 如图,两个反比例函数和在第一象限内的图象分别是C1和C2,设点P在C1上,PA⊥x轴于点A,交C2于点B,则△POB的面积为_____.

例3 第4题 第5题

针对训练

4.如图,在平面直角坐标系中,点M为x轴正半轴上一点,过点M的直线l∥y轴,且直线l分别与反比例函数(x>0)和(x>0)的图象交于P,Q两点,若S△POQ=14,则k的值为_____.

5.如图,已知点A,B在双曲线上,AC⊥x轴于点C,BD⊥y轴于点D,AC与BD交于点P,P是AC的中点,若△ABP的面积为6,则k=____.

分析:S△ABP=S矩形BPCF=(S矩形BDOF-S矩形PDOC)=(S矩形BDOF-S矩形AEOC)=(k-k)=k=6

∴ k=24

考点四 反比例函数与一次函数

例4 如图,已知A(-4,),B(-1,2)是一次函数y=kx+b与反比例函数(m<0)图象的两个交点,AC⊥x轴于点C,BD⊥y轴于点D.

(1)根据图象直接回答:在第二象限内,当x取何值时,一次函数的值大于反比例函数的值;

(2)求一次函数解析式及m的值;

(3)P是线段AB上的一点,连接PC,PD,若△PCA和△PDB 面积相等,求点P坐标.

解:(1)当-4<x<-1时,一次函数的值大于反比例函数的值.

(2)把A(-4,),B(-1,2)代入y=kx+b,得

解得

所以一次函数的解析式为

把B(-1,2)代入中,得m=-1×2=-2.

(3)设点P的坐标为(a,),P点到直线AC的距离为a-(-4),P点到直线BD的距离为.

∵ △PCA和△PDB面积相等

∴ AC×[a-(-4)]=BD×[2-(a+)]

解得,a=-

∴ 点P坐标为(-,)

方法总结

此类一次函数,反比例函数,二元一次方程组,三角形面积等知识的综合运用,其关键是理清解题思路.在直角坐标系中,求三角形或四边形面积时,是要选取合适的底边和高,正确利用坐标算出线段长度.

针对训练

6.如图,设反比例函数的解析式为(k>0).

(1)若该反比例函数与正比例函数y=2x的图象有一个交点P的纵坐标为2,求k的值;

解:(1)由题意得,2=2x,解得 x=1

∴ P(1,2)

把P(1,2)代入

得到2=3k,解得 k=

(2)若该反比例函数与过点M(-2,0)的直线l: y=kx+b的图象交于A,B两点,如图所示,当△ABO的面积为时,求直线l的解析式;

解:(2)把M(-2,0)代入y=kx+b,得b=2k

∴ y=kx+2k

∴ 解得 x=-3或1.

∴ A(1,3k),B(-3,-k)

∵ △ABO的面积为

∴

解得

∴ 直线l的解析式为

考点五 反比例函数的应用

例5 病人按规定的剂量服用某种药物,测得服药后2小时,每毫升血液中的含药量达到最大值为4毫克.已知服药后,2小时前每毫升血液中的含药量y(单位:毫克)与时间x(单位:小时)成正比例;2小时后y与x成反比例(如图).根据以上信息解答下列问题:

(1)求当0≤x≤2时,y与x的函数解析式;

(2)求当x>2时,y与x的函数解析式;

(3)若每毫升血液中的含药量不低于2毫克时治疗有效,则服药一次,治疗疾病的有效时间是多长?

解:(1)当0≤x≤2时,y与x成正比例.

∴ 设y=k1x

∵ 点(2,4)在y=k1x的图象上

∴ 4=2k1,解得 k1=2

∴ y=2x

(2)当x>2时,y与x成反比例.

∴ 设

∵ 点(2,4)在的图象上

∴ ,解得 k2=8

∴

(3)当0≤x≤2时,含药量不低于2毫克

即 2x≥2,解得 x≥1

∴ 1≤x≤2

当x>2时,含药量不低于2毫克

即 ≥2,解得 x≤4

∴ 2<x≤4

∴ 服药一次,治疗疾病的有效时间是1+2=3(小时)

针对训练

7.如图所示,制作某种食品的同时需将原材料加热,设该材料温度为y℃,从加热开始计算的时间为x分钟.据了解,该材料在加热过程中温度y与时间x成一次函数关系.已知该材料在加热前的温度为4℃,加热一段时间使材料温度达到28℃时停止加热,停止加热后,材料温度逐渐下降,这时温度y与时间x成反比例函数关系,已知第12分钟时,材料温度是14℃.

(1)分别求出该材料加热和停止加热过程中y与x的函数关系式(写出x的取值范围);

(2)根据该食品制作要求,在材料温度不低于12℃的这段时间内,需要对该材料进行特殊处理,那么对该材料进行特殊处理的时间为多少分钟?

解:(1)依题意,设该材料加热和停止加热过程中y与x的函数关系式分别为:y=k1x+4,.

把(12,14)代入,解得k2=168

∴

∴ 当y=28时,x=6

把(6,28)代入y=k1x+4,解得k1=4

∴

(2)当y≥12时,由4x+4≥12,解得x≥2

∴ 2≤x≤6

由 ≥12,解得x≤14

∴ 6<x≤14

∴ 对该材料进行特殊处理所用的时间为14-2=12(分钟)

相似图形

一、教学目标

(一)知识与技能:1.理解并掌握两个图形相似的概念;2.学会判断相似图形,在动手操作中认识相似图形.

(二)过程与方法:联系生活实际初步认识相似图形,在观察、操作、比较、交流中,探素并发现相似图形的规律.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:1.认识形状相同的图形;2.对相似图形概念的理解.

难点:正确地运用相似图形的特征解决生活中实际问题.

三、教学过程

知识回顾

1.下列各组图形中,________中的两个图形是全等形.

2.如图(1)△ABC平移后得到△DEF,则△ABC___△DEF;

(2)△ABC沿BC翻折后得到△DBC,则△ABC___△DBC;

(3)△ABC绕点C旋转后得到△FEC,则△ABC___△FEC.

观察与欣赏

观察与思考

(1)观察下面各组图形,说说它们有什么共同的特点?

(2)你能给具有上述特点的图形起个名字吗?

我们把__________的图形叫做__________.

两个图形相似,其中一个图形可以看作由另一个图形放大或缩小得到.

找一找

思考

你看到过哈哈镜吗?哈哈镜中的形象与你本人相似吗?平面镜呢?

归纳总结

(1)相似图形的本质特征是形状相同,与大小,位置等因素无关.

(2)全等图形可以看成是一种特殊的相似,即不仅形状相同,而且大小也相同.

练习

1.如图,从放大镜里看到的三角尺和原来的三角尺相似吗?

2.如图,图形(a)~(f)中,哪些是与图形(1)或(2)相似?

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

从本节课的授课过程来看,灵活运用了多种教学方法,既有教师的讲解,又有讨论,在教师指导下的自学,组织学生活动等. 调动了学生学习的积极性,充分发挥了学生的主体作用. 课堂拓展了学生的学习空间,给学生充分发表意见的自由度.

相似多边形

一、教学目标

(一)知识与技能:1.结合现实情境了解成比例线段,并能运用比例线段进行计算求值,理解并学握相似多边形的性质以及运用相似多边形的性质解决实际问题.

(二)过程与方法:经历观察、思考、探索、猜想等活动,提高推理能力.

(三)情感态度与价值观:在探素过程中激发学生的求知欲,发展学生的交流合作精神.

二、教学重点、难点

重点:成比例线段,相似多边形的性质和判断方法.

难点:掌握相似多边形的性质以及运用相似多边形的性质解决实际问题.

三、教学过程

知识回顾

1.两个全等的图形____相似,但相似的图形______全等.(填“一定”“不一定”或“一定不”)

2.如图,如果△ABC≌△DEF,那么AB=___,BC=___,AC=___,∠A=___,∠B=___,∠C=___.

教材导学

1.如图(1)是两个等边三角形,它们相似吗?_____.

∠A___∠A′,∠B___∠B′,∠C___∠C′;______.

对于四条线段a、b、c、d,如果其中两条线段的比(即它们长度的比)与另两条线段的比相等,如(即ad=bc),我们就说这四条线段是成比例线段,简称比例线段.

2.如图(2)是两个正方形,它们相似吗?_____.

∠A___∠A′,∠B___∠B′,∠C___∠C′,∠D___∠D′;_________.

相似多边形

两个边数相同的多边形,如果它们的角分别相等,边成比例,那么这两个多边形叫做相似多边形. 相似多边形对应边的比叫做相似比.

相似比为1时,相似的两个图形有什么关系?

例如,图中的两个大小不同的四边形ABCD和四边形A1B1C1D1中,∠A=∠A1,∠B=∠B1,∠C=∠C1,∠D=∠D1,.因此四边形ABCD和四边形A1B1C1D1相似.

由相似多边形的定义可知,相似多边形的对应角相等,对应边成比例.

例 如图,四边形ABCD和EFGH相似,求角α,β的大小和EH的长度x.

解:因为四边形ABCD和EFGH相似,所以它们的对应角相等,由此可得α=∠C=83°,∠A=∠E=118°.

在四边形ABCD中,β=360°-(78°+83°+118°)=81°.

因为四边形ABCD和EFGH相似,所以它们的对应边成比例,由此可得

即,解得 x=28

练习

1.在比例尺为1:10000000的地图上,量得甲、乙两地的距离是30cm,求两地的实际距离.

解:设两地的实际距离为xcm,则

,解得,x=300000000

300000000cm=3000km

答:甲,乙两地的实际距离为3000km.

2.如图所示的两组三角形相似吗?为什么?

解:(1)不一定相似,因为它们的对应角不一定相等,对应边也不一定成比例;

(2)一定相似,因为它们的对应角相等,对应边成比例(1:2).

3.如图所示的两个五边形相似,求a、b、c、d的值.

解:由图可知,两个五边形的相似比为:

∴ ,a=3,,b=4.5,,c=4,,d=6.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课中对相似多边形的特征的教学要注意难度的把握,不要过高要求学生掌握更多的内容.学生能了解性质,并能简单运用即可,重要的还是后续的相似三角形的学习,当相似三角形的特征掌握之后,再进一步研究相似多边形的性质,学生就比较容易掌握.

平行线分线段成比例

一、教学目标

(一)知识与技能:了解相似三角形的概念,掌握“平行线分线段成比例”的基本事实,经历“平行线判定三角形相似”的证明过程,掌握平行线判定三角形相似的方法,并在此基础上利用三角形的性质解诀边和角的计算问题.

(二)过程与方法:探究平行线判定三角形相似的过程中,经历利用平行线分线段成比例基本事实转化在三角形转化,提炼数学的划归思想.

(三)情感态度与价值观:通过观察、测量、抽象平行线分线段成比例定理,培养学生动手能力和直觉思维,在探究平行线判定相似的证明过程中,培养学生合情推理的能力及他们合作交流,积极探索与实践的良好习惯.

二、教学重点、难点

重点:1.了解相似比的定义;2.掌握平行线分线段成比例的基本事实,利用平行线判定相似三角形,能利用相似三角形性质解诀边和角的计算问题.

难点:探究平行线判定相似三角形的方法.

三、教学过程

知识预备

1.下列各组中的四条线段成比例的是( )

A.1cm,2cm,20cm,40cm B.1cm,2cm,3cm,4cm

C.5cm,10cm,15cm,20cm D.4cm,2cm,1cm,3cm

2.如图,如果a∥b,那么∠1=____,∠3=____,∠2+∠4=_____.

3.相似多边形的对应角_____,对应边_______.

4.如果两个多边形的对应角_____,对应边_______,那么这两个多边形是___________.

相似三角形

在相似多边形中,最简单的就是相似三角形.

如图,在△ABC和△A′B′C′中,如果∠A=∠A′,∠B=∠B′,∠C=∠C′,.

即三个角分别相等,三条边成比例,我们就说△ABC与△A′B′C′相似,相似比为k.相似用符号“∽”表示,读作“相似于”. △ABC与△A′B′C′相似记作“△ABC∽△A′B′C′”.

如果k=1,这两个三角形有怎样的关系?

△A′B′C′与△ABC的相似比为.

判定两个三角形全等时,除了可以验证它们所有的角和边分别相等外,还可以使用简便的判定方法(SSS,SAS,ASA,AAS).类似地,判定两个三角形相似时,是不是也存在简便的判定方法呢?

探究

如图,任意画两条直线l1,l2,再画三条与l1,l2都相交的平行线l3,l4,l5.分别度量l3,l4,l5在l1上截得的两条线段AB,BC和在l2上截得的两条线段DE,EF的长度, 与相等吗?任意平移l5(3或4),与还相等吗?

可以发现,当l3∥l4∥l5时,有,,,等.

一般地,我们有平行线分线段成比例的基本事实:两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例.

推论

把平行线分线段成比例的基本事实应用到三角形中,会出现下面两种情况.

推论:平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例.

思考

如图,在△ABC中,DE∥BC,且DE分别交AB,AC于点D,E,△ADE与△ABC有什么关系?

△ADE∽△ABC

我们通过相似的定义证明它,即要证明∠A=∠A,∠ADE=∠B,∠AED=∠C,.由前的结论可得,.将DE平移到BC边上去,使BF=DE,再证明就可以

了.只要过点E作EF∥AB,交BC于点F,BF就是平移DE所得的线段.

证明:过点E作EF∥AB,交BC于点F.

在△ADE与△ABC中,∠A=∠A

∵ DE∥BC

∴ ∠ADE=∠B,∠AED=∠C

∵ DE∥BC,EF∥AB

∴ ,

∵ 四边形DBFE是平行四边形

∴ DE=BF

∴

∴

∴ △ADE∽△ABC

相似三角形判定的基本定理:平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似.

定理应用格式:

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

由平行线获得相似常见的有两种基本图形:“A”字型和“X”字型.

练习

1.如图,AB∥CD∥EF,AF与BE相交于点G,且AG=2,GD=1,DF=5,求的值.

解:∵ AG=2,GD=1

∴ AD=AG+GD=3

∵ AB∥CD∥EF

∴

2.如图,在△ABC中,DE∥BC,且AD=3,DB=2.写出图中的相似三角形,并指出其相似比.

解:∵ AD=3,DB=2

∴ AB=AD+DB=5

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

其相似比为:

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课宜采用探究式教学,教师在教学中是学生学习的组织者、引导者、合作者和共同研究者.鼓励学生大胆探索,引导学生关注过程,及时肯定学生的表现,鼓励创新.上课时教师只在关键处点拨,在不足时补充.教师与学生平等地交流,创设民主、和谐的学习氛围.

相似三角形判定定理1,2

一、教学目标

(一)知识与技能:理解并掌握“三边成比例的两个三角形相似”和“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的判定方法,会运用以上两个判定方法解决简单问题.

(二)过程与方法:经历两个三角形相似的探索过程,体验分析归纳得出数学结论的过程,进一步发展学生的探究、交流能力.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:1.掌握“三边成比例的两个三角形相似”的判定方法;2.理解“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的含义,能分清条件和结论,并能用文字、图形和符号语言表示.

难点:会运用“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”判定两个三角形相似,并解决简单的问题.

三、教学过程

知识预备

1.如图所示,∵ BC∥DE

∴ △ABC∽______

∴

2.判定两个三角形全等的方法有______________________________

探究

任意画一个三角形,再画一个三角形,使它的各边长都是原来三角形各边长的k倍,度量这两个三角形的对应角,它们相等吗?这两个三角形相似吗?与同学交流一下,看看是否有同样的结论.

△ABC∽△A′B′C′

如图,在△ABC和△A′B′C′中,,求证:△ABC∽△A′B′C′.

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.

可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴

又 ,A′D=AB

∴ ,

∴ DE=BC,A′E=AC

∴ △A′DE≌△ABC (SSS)

∴ △ABC∽△A′B′C′

利用三边判定两个三角形相似的定理1:

三边成比例的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵

∴ △ABC∽△A′B′C′

两边及夹角

类似于判定三角形全等的SAS方法,能不能通过两边和夹角来判定两个三角形相似呢?

利用两边和夹角判定两个三角形相似的定理2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ,∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴

又 ,A′D=AB

∴ A′E=AC

又 ∠A=∠A′

∴ △A′DE≌△ABC (SAS)

∴ △ABC∽△A′B′C′

思考

对于△ABC和△A′B′C′,如果,∠B=∠B′,这两个三角形一定相似吗?试着画画看?

小明和小颖分别画出了下面的两个三角形,由此你能得到什么结论?

不一定相似

例1 根据下列条件,判断△ABC和△A′B′C′是否相似,并说明理由:

(1)AB=4cm,BC=6cm,AC=8cm,A′B′=12cm,B′C′=18cm,A′C′=24cm;

(2)∠A=120°,AB=7cm,AC=14cm,∠A′=120°,A′B′=3cm,A′C′=6cm.

解:(1)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

这两个三角形的相似比是多少?

(2)∵ ,

∴

又 ∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

这两个三角形的相似比是多少?

练习

1.根据下列条件,判断△ABC和△A′B′C′是否相似,并说明理由:

(1)∠A=40°,AB=8cm,AC=15cm,∠A′=40°,A′B′=16cm,A′C′=30cm;

(2)AB=10cm,BC=8cm,AC=16cm,A′B′=16cm,B′C′=12.8cm,A′C′=25.6cm.

解:(1)∵ ,

∴

又 ∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

(2)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

2.图中的两个三角形是否相似?为什么?

解:(1)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

(2)∵ ,

∴

又 ∠ACB=∠ECD

∴ △ABC∽△EDC

3.要制作两个形状相同的三角形框架,其中一个三角形框架的三边长分别为4cm、5cm、6cm,另一个三角形框架的一边长为2cm,它的另外两条边长应当是多少?你有几种制作方案?

解:设另一个三角形框架的另外两条边的长分别为xcm、ycm,依题意可得,

方案1:2:4=x:5=y:6,解得,x=2.5cm,y=3cm;

方案2:x:4=2:5=y:6,解得,x=1.6cm,y=2.4cm;

方案3:x:4=y:5=2:6,解得,x=cm,y=cm.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课采用探究发现式教学法和参与式教学法为主,利用多煤体引导学生始终参与到学习活动的全过程中,处于主动学习的状态.采用动手实践,自主探索与合作交流的学习方法,使学生积极参与教学过程.在教学过程中展开思维,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,进一步理解观察、类比、分析等数学思想.

相似三角形判定定理3

一、教学目标

(一)知识与技能:掌握判定两个三角形相似的方法:如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似.

(二)过程与方法:培养学生的观察、发现、比较、归纳能力,感受两个三角形相似的判定方法3与全等三角形判定方法(AAS、ASA)的区别与联系,体验事物间特殊与一般的关系.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:理解“两角分别相等的两个三角形相似”的含义,能分清条件和结论,并能用文字、图形和符号语言表示.

难点:会运用“两角分别相等的两个三角形相似”判定两个三角形相似,并解决简单的问题.

三、教学过程

知识回顾

除定义外,我们学习了哪些判定两个三角形相似的方法?

平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似.

定理应用格式:

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

三边成比例的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵

∴ △ABC∽△A′B′C′

两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ,∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

观察

两副三角尺,其中有同样两个锐角(30°与60°,或45°与45°)的两个三角尺大小可能不同,但它们看起来是相似的.

两组角相等

利用两组角判定两个三角形相似的定理3:两角分别相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ∠A=∠A′,∠B=∠B′

∴ △ABC∽△A′B′C′

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴ ∠A′DE=∠B′

又 ∠B=∠B′

∴ ∠A′DE=∠B

又 A′D=AB,∠A=∠A′

∴ △A′DE≌△ABC (ASA)

∴ △ABC∽△A′B′C′

例2 如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AB=10,AC=8.E是AC上一点,AE=5,ED⊥AB,垂足为D,求AD的长.

解:∵ ED⊥AB

∴ ∠EDA=90°

又 ∠C=90°,∠A=∠A

∴ △AED∽△ABC

∴

∴

由三角形相似的条件可知,如果两个直角三角形满足一个锐角相等,或两组直角边成比例,那么这两个直角三角形相似.

思考

我们知道,两个直角三角形全等可以用“HL”来判定.那么,满足斜边和一条直角边成比例的两个直角三角形相似吗?

如图,在Rt△ABC和Rt△A′B′C′中,∠C=∠C′=90°,.求证:Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

分析:要证Rt△ABC∽Rt△A′B′C′,可设法证.若设,则只需证.

证明:设,则AB=kA′B′,AC=kA′C′.

由勾股定理,得,

∴ .

∴

∴ Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

练习

1.底角相等的两个等腰三角形是否相似?顶角相等的两个等腰三角形呢?证明你的结论.

(1) (2)

(1)∵ ∠B=∠C,∠E=∠F且∠B=∠E

∴ ∠C=∠F

∴ △ABC∽△DEF

(2) ∵ ∠B=(180°-∠A),∠E=(180°-∠D)且∠A=∠D

∴ ∠B=∠E

∴ △ABC∽△DEF

2.如图,Rt△ABC中,CD是斜边AB上的高.求证:(1)△ACD∽△ABC;(2)△CBD∽△ABC.

证明:(1)∵ CD⊥AB

∴ ∠ADC=∠ACB=90°

又 ∠A=∠A

∴ △ACD∽△ABC

(2)∵ CD⊥AB

∴ ∠CDB=∠ACB=90°

又 ∠B=∠B

∴ △CBD∽△ABC

3.如果Rt△ABC的两直角边分别为3和4,那么以3k和4k(k是正整数)为直角边的直角三角形一定与Rt△ABC相似吗?为什么?

解:如图,∵ ,

∴

又 ∠C=∠C′=90°

∴ Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在探究式教学中教师是学生学习的组织者、引导者、合作者、共同研究者,教学过程中鼓励学生大胆探索,引导学生关注过程,及时肯定学生的表现,鼓励创新.备课时应多考虑学生学法的突破,教学时只在关键处点拨,在不足时补充.与学生平等地交流,创设民主、和谐的学习氛围.

相似三角形的性质

一、教学目标

(一)知识与技能:能探索相似三角形一系列性质的证明过程,理解相似三角形的性质,并能运用相似三角形的性质计算有关角、边、周长和面积问题.

(二)过程与方法:通过实际情境的创设和解决,使学生逐步掌握把实际问题转化为数学问题,复杂问题转化为简单问题的思想方法.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:相似三角形性质定理的探索及应用.

难点:似三角形性质的归纳推理,特别是面积之间的关系,并且注意“相似比”与“相似比的平方”的区分.

三、教学过程

思考

三角形中有各种各样的几何量,例如三条边的长度,三个内角的度数,高、中线、角平分线的长度、以及周长、面积等.如果两个三角形相似,那么它们的这些几何量之间有什么关系呢?

探究

如图,△ABC∽△A′B′C′,相似比为k,它们对应高、对应中线、对应角平分线的比各是多少?

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应高AD和A′D′.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴ ∠B=∠B′

又 AD⊥BC,A′D′⊥B′C′

∴ ∠ADB=∠A′D′B′=90°

∴ △ABD∽△A′B′D′

∴

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应中线AE和A′E′.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴ ∠B=∠B′

又 E、E′分别是BC,B′C′的中点

∴ BE=BC,B′E′=B′C′

∴

∴

∴ △ABE∽△A′B′E′

∴

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应角平线AF和A′F′.

∵ △ABC∽△A′B′C′,∴ ∠B=∠B′,∠BAC=∠B′A′C′

∵ AF、A′F′分别平分∠BAC和∠B′A′C′

∴ ∠BAF=∠BAC,∠BA′F′= ∠B′A′C′

∴ ∠BAF=∠BA′F′

∴ △ABF∽△A′B′F′

∴

相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比.

一般地,我们有:相似三角形对应线段的比等于相似比.

相似三角形的周长有什么关系?

如图,△ABC∽△A′B′C′,相似比为k.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴

∴ AB=kA′B′,BC=kB′C′,AC=kA′C′

∴

相似三角形周长的比等于相似比.

思考

相似三角形面积的比与相似比有什么系?

相似三角形面积的比等于相似比的平方.

例3 如图,在△ABC和△DEF中,AB=2DE,AC=2DF,∠A=∠D.若△ABC的边BC上的高为6,面积为,求△DEF的边EF上的高和面积.

解:在△ABC和△DEF中,

∵ AB=2DE,AC=2DF

∴

又 ∠D=∠A

∴ △DEF∽△ABC,△DEF与△ABC的相似比为

∵ △ABC的边BC上的高为6,面积为

∴ △DEF的边EF上的高为×6=3,面积为×=

知识梳理

知识点一 相似三角形对应线段之比

相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比.

知识点二 相似三角形的周长之比

相似三角形周长的比等于相似比.类似地,相似多边形周长的比等于相似比.

知识点三 相似三角形的面积之比

相似三角形面积的比等于相似比的平方.类似地,相似多边形面积的比等于相似比的平方.

练习

1.判断题(正确的画“√”,错误的画“╳”)

(1)一个三角形的各边长扩大为原来的5倍,这个三角形的角平分线也扩大为原来的5倍;( )

(2)一个三角形的各边长扩大为原来的9倍,这个三角形的面积也扩大为原来的9倍. ( )

2.如图,△ABC与△A′B′C′相似,AD,BE是△ABC的高,A′D′,B′E′是△A′B′C′的高,求证.

证明:∵ △ABC∽△A′B′C′,且AD,A′D′是对应边BC与B′C′上的两条高.

∴

同理,

∴

3.在一张复印出来的纸上,一个三角形的一条边由原图中的2cm变成了6cm,放缩比例是多少?这个三角形的面积发生了怎样的变化.

解:放缩比例是6:2=3:1,即放大到原来的3倍;面积比是9:1,即面积扩大到原来的9倍.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节教学过程中,学生们都主动地参与了课堂活动,积极地交流探讨,发现的问题较多:相似三角形的周长比,面积比,相似比在书写时要注意对应关系,不对应时,计算结果正好相反;这两个性质使用的前提条件是相似三角形等等.同学们讨论非常激烈,本节课堂教学取得了明显的效果.

相似三角形应用举例

一、教学目标

(一)知识与技能:1.应用相似三角形的有关知识去解诀简单的实际问题;1.应用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

(二)过程与方法:经历应用相似三角形的有关知识去解诀简单的实际问题的全过程,培养学生的应用意识和把实际问题转化为数学问题并用数学方法去分析、解诀实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:1.通过著名的科学家如何测量神秘的金字塔的高度来激发学生学数学的兴趣,使全体学生积极参与探索,体验成功的喜悦;2.力求培养学生科学,正确的数学观,体现探索精神.

二、教学重点、难点

重点:运用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

难点:通过审题、思考后,如何在实际问题中抽象出相似三角形的模型.

三、教学过程

知识回顾

1.相似三角形的判定:

(1) 通过平行线;(2) 三边成比例;(3) 两边成比例且夹角相等;(4) 两角分别相等.

2.相似三角形的性质:

(1) 对应边成比例,对应角相等;

(2) 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比;

(3) 相似三角形周长的比等于相似比;

(4) 相似三角形面积的比等于相似比的平方.

例4 据传说,古希腊数学家、天文学家泰勒斯曾利用相似三角形的原理,在金字塔影子的顶部立一根木杆,借助太阳光线构成两个相似三角形,来测量金字塔的高度.

如图,木杆EF长2m,它的影长FD为3m,测得OA为201m,求金字塔的高度BO.

怎样测出OA的长?

由于太阳离我们非常遥远,因此可以把太阳光近似的看成平行光线.

解:太阳光是平行光线,因此∠BAO=∠EDF

又 ∠AOB=∠DFE=90°

∴ △ABO∽△DEF

∴

∴

因此金字塔的高度为134m.

例5 如图,为了估算河的宽度,我们可以在河对岸选定一个目标点P,在近岸取点Q和S,使点P、Q、S共线且直线PS与河垂直,接着在过点S且与PS垂直的直线a上选择适当的点T,确定PT与过点Q且垂直PS的直线b的交点R.已测得QS=45m,ST=90m,QR=60m,请根据这些数据,计算河宽PQ.

解:∵ ∠PQR=∠PST=90°,∠P=∠P

∴ △PQR∽△PST

∴

即 ,,PQ×90=(PQ+45)×60,解得 PQ=90(m)

因此,河宽大约为90m.

例6 如图,左、右并排的两棵大树的高分别为AB=8m和CD=12m,两树底部的距离BD=5m,一个人估计自己眼晴距地面1.6m.她沿着正对这两棵树的一条水平直路l从左向右前进,当她与左边较低的树的距离小于多少时,就不能看到右边较高的树的顶端点C了?

分析:如图,设观察者眼睛的位置为点F,画出观察者的水平视线FG,分别交AB、CD于点H、K.视线FA与FG的夹角∠AFH是观察点A时的仰角.类似地,∠CFK是观察点C时的仰角.由于树的遮挡,区域Ⅰ和Ⅱ,观察者都看不到.

解:如图,假设观察者从左向右走到点E时,她的眼睛的位置点E与两树的顶端A、C恰在一条直线上.

∵ AB⊥l,CD⊥l,∴ AB∥CD

∴ △AEH∽△CEK

∴

即 ,解得 EH=8(m)

由此可知,如果观察者继续前进,当她与左边的树的距离小于8m时,由于这棵树的遮挡,她看不到右边树的顶端C.

练习

1.在某一时刻,测得一根高为1.8m的竹竿的影长为3m,同时测得一栋楼的影长为90m,这栋楼的高度是多少?

解:在同一时刻物体的高度与它的影长成正比,设这栋楼的高度是xm,依题意得

解得 x=54

答:这栋楼的高度是54m.

2.如图,测得BD=120m,DC=60m,EC=50m,求河宽AB.

解:∵ AB⊥BC,CE⊥BC

∴ ∠B=∠C=90°

又 ∠ADB=∠EDC

∴ △ABD∽△ECD

∴

即

解得,AB=100

因此,河宽AB为100m.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

通过本节知识的学习,可以使学生综合运用三角形相似的判定和性质解决问题,发展学生的应用意识,加深学生对相似三角形的理解和认识.基本达到了预期的教学目标,大部分学生都学会了建立数学模型,利用相似的判定和性质来解决实际问题.

位似图形及作图

一、教学目标

(一)知识与技能:1.了解位似图形、位似中心、位似比的概念;2.掌握位似图形的性质,会画位似图形.

(二)过程与方法:1.先通讨观察具有位似位置的图形,了解位似图形的定义和掌握位似图形的性质;2.画位以图形发展学生的应用意识和动手操作能力.

(三)情感态度与价值观:1.养成独立观察思考的习惯,感受平面几何图形的美;2.通过学习培养学生的合作意识,激发学生学习数学的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:了解并掌握位似图形的定义和性质.

难点:掌握位似图形的画法,能够利用作位似图形的方法将一个图形放大或缩小.

三、教学过程

幻灯机

下面的一组图片是形状相同的图形.在图片①上取一点A,它与另一张图片(如图片②)上相应的点B之间的连线是否经过镜头中心P?在图片上换其他的点试试,还有类似的规律吗?

思考

下图中有相似多边形吗?如果有,这种相似有什么特征?

上图中,每幅图的两个多边形不仅相似,而且对应顶点的连线相交于一点,像这样的两个图形叫做位似图形,这点叫做位似中心.这时我们说这两个图形关于这点位似.这时的相似比又称位似比.

辨一辨

以下两组图形,它们是位似图形吗?如果是请找出它的位似中心,如果不是请说明理由.

知识梳理

“位似”是一种特殊的“相似”,即两个图形除在形状上相同外,在位置关系上还符合以下条件:(1)对应顶点的连线都经过同一点;(2)对应边互相平行或共线.

判别两个图形位似的关键是寻找位似中心,位似中心可以在两个图形的同侧、两个图形之间或两个图形内,还可以在其中一个图形的边或顶点上.

如何将一个图形放大或缩小,你有哪些方法?利用位似,可以将一个图形放大或缩小.

例如,要把四边形ABCD缩小到原来的,我们可以在四边形外任取一点O,分别在线段OA、OB、OC、OD上取点A'、B'、C'、D',使得,顺次连接点A'、B'、C'、D',所得四边形A'B'C'D'就是所要求的图形.

你还有其它方法吗?

探究

在四边ABCD外任取一点O,分别在OA、OB、OC、OD的反向延长线上取A'、B'、C'、D',使得,四边形A'B'C'D'与四边形ABCD有什么关系?如果点O取在四边形ABCD内部呢?

则:四边形A'B'C'D'为所要求的图形.

方法总结

利用位似,可以将一个图形放大或缩小,主要方法有两种:

方法一:在图形外取一点作为位似中心,按要求将图形放大或缩小;

方法二:在图形内取一点作为位似中心,按要求将图形放大或缩小.

利用位似作图形的基本过程:

(1)确定位似中心;

(2)连接图形各顶点与位似中心;

(3)在连接图形各顶点与位似中心的线段或其延长线(或反向延长线)上按位似比进行取点;

(4)顺次连接各点,所得图形就是所要求的图形.

练习

1.如图,△OAB和△OCD是位似图形,AB与CD平行吗?为什么?

解:AB∥CD,理由如下:

∵ △OAB和△OCD是位似图形

∴ △OAB∽△OCD

∴ ∠OBA=∠ODC

∴ AB∥CD

2.如图,以O为位似中心,将△ABC放大为原来的3倍.

解:连接OA、OB、OC,并分别延长OA、OB、OC,在延长线上分别取A',B',C'三点,使OA'=3OA,OB'=3OB,OC'=3OC.顺次连接A',B',C',所得△A'B'C'就是所要求的图形.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在教学过程中,为了便于学生理解位似图形的特征,应注意让学生通过动手操作、猜想、试验等方式获得感性认识,然后通过归纳总结上升到理性认识,将形象与抽象有机结合,形成对位似图形的认识.教师应把学习的主动权充分放给学生,在每一环节及时归纳总结,使学生学有所收获.

位似图形的坐标变化规律

一、教学目标

(一)知识与技能:1.掌握平面直角坐标系下的位似图形的点的坐标的变化特点;2.能够利用这个变化特点画出平面直角坐标系下的位似图形.

(二)过程与方法:经历平面直角坐标系下的位似图形的点的坐标的变化特点的探究和应用的过程,进一步提高学生分析解决问题的能力.

(三)情感态度与价值观:经历规律的探究和应用过程,培养学生的探究精神,通过四种变换构图,培养学生学习数学的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:用图形的坐标变化来表示图形的位似变换.

难点:平面直角坐标系下位似图形的点的坐标变化特点的归纳.

三、教学过程

知识回顾

1.如图,若AB∥CD,则△OAB___△OCD,△OAB与△OCD是_____图形,点O是它们的_________;

2.在平面直角坐标系中,若点A的坐标为(2,3),则点A关于x轴对称的点的坐标是_______,关于y轴对称的点的坐标是_______,关于原点对称的点的坐标是________.

图形的变换(平移、轴对称、旋转(中心对称))

类似地,位似也可以用两个图形坐标之间的关系来表示.

探究

如图,在直角坐标系中,有两点A(6,3),B(6,0).以

原点O为位似中心,相似比为,把线段AB缩小.观察对应

点之间坐标的变化,你有什么发现?

A'(___,___),B'(___,___);A″(___,___),B″(___,___).

如图,△AOC三个顶点的坐标分别为A(4,4),O(0,0),C(5,0).以点O为位似中心,相似比为2,将△AOC放大.观察对应顶点坐标的变化,你有什么发现?

A'(___,___),O(___,___),C'(___,___);A″(___,___),O(___,___),C″(____,___).

归纳总结

一般地,在平面直角坐标系中,如果以原点为位似中心,画出一个与原图形位似的图形,使它与原图形的相似比为k,那么与原图形上的点(x,y)对应的位似图形上的点的坐标为(___,___)或(____,____).

例 如图,△ABO三个顶点的坐标分别为A(-2,4),B(-2,0),O(0,0). 以原点O为位似中心,画出一个三角形,使它与△ABO的相似比为.

分析:由于要画的图形是三角形,所以关键是确定它的各顶点坐标. 根据前面总结的规律,点A的对应点A'的坐标为 -2×,4×,即(-3,6).类似地,可以确定其它顶点的坐标.

解:如图,利用位似中对应点的坐标的变化规律,分别取点A'(-3,6),B' (-3,0),O(0,0). 顺次连接A',B',O,所得△A'B'O就是要画的一个图形.

还可以得到其他图形吗?

解:如图,利用位似中对应点的坐标的变化规律,分别取点A''(3,-6),B'' (3,0),O(0,0).顺次连接A'',B'',O,所得△A''B''O就是要画的一个图形.

练习

1.如图,把△AOB缩小后得到的△COD,求△COD与△AOB的相似比.

解:依题意得,△COD∽△AOB.

∵ B(5,0),D(2,0)

∴ OB=5,OD=2

∴ OD:OB=2:5

∴ △COD与△AOB的相似比为2:5.

2.如图,△ABO三个顶点的坐标分别为A(4,-5),B(6,0)O(0,0).以原点O为位似中心,把这个三角形放大为原来的2倍,得到△A'B'O'.写出△A'B'O'三个顶的坐标.

至此,我们已经学移、轴对称、旋转和位似等图形的变化方式.你能在下图所示的图案中找到它们吗?

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

这节课主要是让学生感受在平面直角坐标系中的位似图形根据坐标的变化而变化,教学过程中要提高学生学习积极性、使心情愉悦、思维活跃,这样才能真正激发学生学习数学的兴趣,提高课堂学习效率.

第27章相似小结与复习

一、教学目标

(一)知识与技能:1.加深了解比例的基本性质、线段的比、成比例线段,认识图形的相似位似等概念和性质;2.理解相似图形的性质与判定、位似的性质与把一个图形放大或缩小,在同一坐标系下感受位似变换后点的坐标的变化规律.

(二)过程与方法:1.经历知识探究的过程,使学生将实际问题转化为相似三角形这一数学模型,达到熟练、灵活运用;2.在解决实际问题的过程中,提高学生建立数学模型的能力;3.经历对图形的观察、探究、交流、归纳的的过程,提高同学们的画图能力和对图形的感知意识.

(三)情感态度与价值观:1.在教学活动中发展学生的转化意识和探究合作交流的习惯;2.更进一步地体会相似三角形的实际应用价值;3.让学生深刻地体会到数学来源于生活,又应用到生活中,增加学生应用数学知识解决实际问题的经验和感受;4.提高学生对图形的感知水平,发展学生的审美意识.

二、教学重点、难点

重点:1.利用相似三角形的知识解决实际的问题;2.位似的应用及在平面直角坐标系中作位似图形.

难点:如何把实际问题抽象为相似三角形、位似形这-数学模型.

三、教学过程

知识梳理

一、图形的相似

1.形状相同的图形;

①表象:大小不等(或相等),形状相同.②实质:各对应角相等、各对应边成比例.

2.相似多边形;3.相似比:相似多边形对应边的比.

二、相似三角形的判定

1.通过定义(三个角分别相等,三条边成比例);2.平行于三角形一边的直线;3.三边成比例;4.两边成比例且夹角相等;5.两角分别相等;6.两直角三角形的斜边和一条直角边成比例.

三、相似三角形的性质

1.对应角相等、对应边成比例;2.对应高、中线、角平分线的比等于相似比;3.周长比等于相似比;4.面积比等于相似比的平方.

四、相似三角形的应用

1.测高:测量不能到达顶部的物体的高度,通常用“在同一时刻物高与影长成比例”的原理解决.

2.测距:测量不能到达两点间的距离,常构造相似三角形求解.

五、位似

1.如果两个图形不仅相似,而且对应顶点的连线相交于一点,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.(这时的相似比也称为位似比)

2.性质:位似图形上任意一对对应点到位似中心的距离之比等于位似比;对应线段平行或者在一条直线上.

3.位似性质的应用:能将一个图形放大或缩小.

4.平面直角坐标系中的位似

一般地,在平面直角坐标系中,如果以原点为位似中心,画出一个与原图形位似的图形,使它与原图形的相似比为k,那么与原图形上的点(x,y)对应的位似图形上的点的坐标为(kx,ky)或(-kx,-ky).

考点讲练

考点一 相似三角形的判定和性质

例1 如图,△ABC是等边三角形,CE是外角平分线,点D在AC上,连接BD并延长与CE交于点E.

(1)求证:△ABD∽△CED;

(2)若AB=6,AD=2CD,求BE的长.

(1)证明:∵ △ABC是等边三角形

∴ ∠BAC=∠ACB=60°

∴ ∠ACF=120°

∵ CE是∠ACF的平分线

∴ ∠ACE=60°

∴ ∠BAC=∠ACE

又∵ ∠ADB=∠CDE

∴ △ABD∽△CED

(2)解:作BM⊥AC于点M

∵ AC=AB=6,∴ AM=CM=3

∵ AD=2CD,且AD+CD=AC=6

∴ CD=2,AD=4,MD=1

在Rt△ABM中,由勾股定理得BM2=AB2-AM2=27

在Rt△BDM中,由勾股定理得

由(1)△ABD∽△CED得 ,即

∴ ED=,BE=BD+ED=

例2 如图,△ABC是一块锐角三角形材料,BC=120mm,高AD=80mm,要把它加工成正方形零件,使正方形的一边在BC上,其余两个顶点分别在AB、AC上,这个正方形零件的边长是多少?

解:设正方形EFHG为加工成的正方形零件,边GH在BC上,

顶点E、F分别在AB、AC上,△ABC的高AD与边EF相交于

点M,设正方形的边长为x mm.

∵ EF∥BC

∴ △AEF∽△ABC

∴

又∵ AM=AD-MD=80-x

则

解得 x=48

即这个正方形零件的边长是48 mm.

针对训练

1.如图所示,当满足下列条件之一时,都可判定△ADC∽△ACB.

(1)_____________;

(2)_____________;

(3)___________________.

2.△ABC的三边长分别为5,12,13,与它相似的△DEF的最短边长为15,则△DEF的其他两条边长________.

3.如图,△ABC中,AB=9,AC=6,点E在AB上且AE=3,点F在AC上,连接EF,若△AEF与△ABC相似,则AF=_______.

4.如图,在□ABCD中,点E在边BC上,BE:EC=1:2,连接AE交BD于点F,则S△BFE:S△DFA=_____.

考点二 相似的应用

例3 如图,某一时刻一根2m长的竹竿EF的影长G为1.2m,此时,小红测得一棵被风吹斜的柏树与地面成30°角,树顶端B在地面上的影子点D与B到垂直地面的落点C的距离是3.6m,求树AB的长.

解:∵ △BDC∽△FGE

∴ ,即

∴ BC=6m

在Rt△ABC中,∠A=30°

∴ AB=2BC=12m

即树长AB是12m.

例4 星期天,小丽和同学们在碧沙岗公园游玩,他们来到1928年冯玉祥将军为纪念北伐军阵亡将士所立的纪念碑前,小丽问:“这个纪念碑有多高呢?”请你利用初中数学知识,设计一种方案测量纪念碑的高度(画出示意图),并说明理由.

解:如图,线段AB为纪念碑,在地面上平放一面镜子E,人退后到D处,在镜子里恰好看见纪念碑顶A.若人眼距地面距离为CD,测量出CD、DE、BE的长,就可算出纪念碑AB的高.

理由:测量出CD、DE、BE的长.

∵ ∠CED=∠AEB,∠D=∠B=90°

∴ △CDE∽△ABE

∴ ,即可算出AB的高.

针对训练

5.如图,小明同学跳起来把一个排球打在离地2m远的地上,然后反弹碰到墙上,如果他跳起击球时的高度是1.8m,排球落地点离墙的距离是6m,假设球一直沿直线运动,球能碰到墙面离地多高的地方?

解:∵ ∠ABO=∠CDO=90°,∠AOB=∠COD,

∴ △AOB∽△COD

∴ ,即

∴ CD=5.4

故球能碰到墙面离地5.4m高的地方.

6.如图,一个人拿着一把长为12cm的刻度尺站在距电线杆20m的地方.他把手臂向前伸直,尺子竖直,尺子两端恰好遮住电线杆,已知臂长约40cm,求电线杆的高度.

解:作AN⊥EF于N,交BC于M

∵ BC∥EF

∴ △ABC∽△AEF,AM⊥BC

∴

∵ AM=0.4m,AN=20m,BC=0.12m

∴ (m)

答:电线杆的高度为6m.

考点三 位似的性质及应用

例5 已知△OAB在平面直角坐标系中的位置如图所示.请解答以下问题:

(1)按要求作图:先将△ABO绕原点O逆时针旋转90°得△OA1B1,再以原点O为位似中心,将△OA1B1在原点异侧按位似比2:1进行放大得到△OA2B2;

(2)直接写出点A1的坐标,点A2的坐标.

解:(1)如图所示:△OA1B1、△OA2B2,即为所求;

(2)A1(-1,3)、A2(2,-6).

针对训练

7.在下列四个图形中,是位似图形的个数为( )

8.已知△ABC∽△A′B′C′,下列图形中,△ABC和△A′B′C′不存在位似关系的是( )

9.如图,DE∥AB,CE=3BE,则△ABC与△DEC是以点___为位似中心的位似图形,其位似比为_____,面积比为______.

10.在平面直角坐标系中,点A,B的坐标分别为(-6,3),(-12,9),△ABO和△A′B′O是以原点O为位似中心的位似图形.若点A′的坐标为(2,-1),则点B′的坐标为_______.

11.如图,下面的网格中,每个小正方形的边长均为1,点O和△ABC的顶点均为小正方形的顶点.

(1)在图中△ABC内部作△A′B′C′,使△A′B′C′和△ABC位似,且位似中心为点O,位似比为2:3;

(2)线段AA′的长度是_____.

解:(1)如图所示:

△A′B′C′,即为所求;

能力提升

1.如图1,在矩形ABCD中,AB=6,BC=8,点E是边CD上的点,且CE=4,过点E作CD的垂线,并在垂线上截取EF=3,连接CF.将△CEF绕点C按顺时针方向旋转,记旋转角为α.

(1)问题发现

当α=0°时,AF=_____,BE=_____,_____;

(2)拓展探究

试判断:当0°≤α<360°时,的大小有无变化?请仅就图2的情况给出证明.

(3)问题解决

当△CEF旋转至A,E,F三点共线时,直接写出线段BE的长.

解:(1)α=0°时,如图1,过F作FG⊥AD,交AD延长线于G.

∵ 四边形ABCD是矩形

∴ ∠ADC=∠BCE=90°,AD=BC=8,AB=CD=6

∵ ∠G=∠EDG=∠DEF=90°,∴ 四边形DEFG是矩形

∴ DG=EF=3,∴ AG=8+3=11

∵ CE=4,CD=6,∴ FG=DE=6-4=2

在Rt△AGF和Rt△BEC中,分别由勾股定理得:

∴

(2)的大小无变化,理由如下:如图2,连接AC.

∵ AB=6,BC=8,EF=3,CE=4,∴ ,AC=10,CF=5

又∵ ∠CEF=∠CBA=90°,∴ △CEF∽△CBA

∴ ∠ECF=∠BCA,

∴ ∠ECF+∠ACE=∠BCA+∠ACE,

∴ ∠ACF=∠BCE

∴ △ACF∽△BCE

∴ ,即的大小无变化

(3)当△CEF旋转至A,E,F三点共线时,存在两种情况:

①如图3,连接AC.

在Rt△AEC中,

∴ AF=AE+EF=

由(2)得BE=AF=()=

②如图4,连接AC.

同理得:△ACF∽△BCE,∴

在Rt△AEC中,AE=

∴ AF=AE-EF=

∴ BE=AF=()=

正弦

一、教学目标

(一)知识与技能:1.了解直角三角形中一个锐角固定,它的对边与斜边的比也随之固定的规律;2.理解并掌握锐角的正弦的定义;3.能初步运用锐角的正弦的定义在直角三角形中求一个锐角的正弦值.

(二)过程与方法:经历当直角三角形的锐角固定时,它的对边与斜边的比值都固定(即正弦

值不变)这一事实,逐步培养学生观察、比较、分析、概括的思维能力.

(三)情感态度与价值观:渗透数形结合的数学思想,培养学生良好的学习习惯.

二、教学重点、难点

重点:理解正弦(sinA) 概念并能根据正弦正确进行计算.

难点:能运用正弦函数解决实际问题.

三、教学过程

知识预备

1.如图,在Rt△ABC中,∠A=30°,BC=1cm,根据“在直角三角形中,30°的角所对的直角边等于斜边的_____”,得到AB=____cm,然后根据勾股定理,得AC=____cm.

2.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=45°,BC=1cm,则AC=____cm,AB=____cm.

问题 为了绿化荒山,某地打算从位于山脚下的机井房沿着山坡铺设水管,在山坡上修建一座扬水站,对坡面的绿地进行喷灌.现测得斜坡的坡角(∠A)为30°,为使出水口的高度为35m,需要准备多长的水管?

这个问题可以归结为:在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,BC=35m,求AB.

根据“在直角三角形中,30°角所对的边等于斜边的一半”,即

可得AB=2BC=70(m).也就是说,需要准备70m长的水管.

思考

在前面的问题中,如果出水口的高度为50m,那么需要准备多长的水管?

结论:在直角三角形中,如果一个锐角等于30°,那么不论三角形的大小如何,这个角的对边与斜边的比值都等于.

思考

如图,任意画一个Rt△ABC,使∠C=90°,∠A=45°,计算∠A的对边与斜边的比. 由此你能得出什么结论?

AB2=AC2+BC2=2BC2

AB=BC

因此

结论:在直角三角形中,当一个锐角等于45°时,无论这个直角三角形大小如何,这个角的对边与斜边的比都等于.

综上可知,在Rt△ABC中,∠C=90°,当∠A=30°时,∠A的对边与斜边的比都等于,是一个固定值;当∠A=45°时,∠A的对边与斜边的比都等于,也是一个固定值.一般地,当∠A是任意一个确定的锐角时,它的对边与斜边的比是否也是一个固定值呢?

一般地,当∠A是任意一个确定的锐角时,它的对边与斜边的比是否也是一个固定值呢?

1.比值与点B在角边上的位置无关;

2.比值随着∠A的变化而变化;

3.对于每一个确定的∠A,比值都是一个确定的值.

探究

任意画Rt△ABC和Rt△A′B′C′,使得∠C=∠C′=90°,∠A=∠A′,那么与有什么关系?你能解释一下吗?

∵ ∠C=∠C′=90°,∠A=∠A′

∴ Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

∴ ,即

这就是说,在Rt△ABC中,当锐角A的度数一定时,无论这个直角三角形大小如何,∠A的对边与斜边的比都是一个固定值.

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,我们把锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的正弦,记作sinA,即

例如,当∠A=30°时,我们有sinA=sin30°=

当∠A=45°时,我们有sinA=sin45°=

(1)sinA不是一个角 (2)sinA不是sin与A的乘积 (3)sinA是一个比值 (4)sinA没有单位

∠A的正弦sinA随着∠A的变化而变化.

例1 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,求sinA和sinB的值.

解:如图(1),在Rt△ABC中,由勾股定理得

因此 sinA=,sinB=.

如图(2),在Rt△ABC中,由勾股定理得

因此 sinA=,sinB=.

练习

1.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,求sinA和sinB的值.

解:如图(1),在Rt△ABC中,由勾股定理得

因此 sinA===,sinB==.

如图(2),在Rt△ABC中,由勾股定理得

因此 sinA==,sinB==.

2.在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=60°,求sinA的值.

解:如图,∵ ∠C=90°,∠A=60°

∴ ∠B=30°

设AC为a,则AB=2a,根据勾股定理得BC=a

∴ sinA===

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在教学过程中,重视过程,深化理解,通过学生的主动探究来体现他们的主体地位,教师是通过对学生参与学习的启发、调整、激励来体现自己的引导作用,对学生的主体意识和合作交流的能力起着积极作用.

锐角三角函数

一、教学目标

(一)知识与技能:1.了解锐角三角函数的概念,能够正确应用sinA、 cosA、tanA表示直角三角形中两边的比;2.熟练运用锐角三角函数的概念进行有关计算.

(二)过程与方法:通过锐角三角函数的学习,进一步认识函数,体会函数的变化与对应的思想,逐步培养学生会观察、比较、分析、概括等逻辑思维能力.

(三)情感态度与价值观:引导学生探索、发现,以培养学生独立思考、勇于创新的精神和良好的学习习惯.

二、教学重点、难点

重点:理解余弦、正切的概念.

难点:熟练运用锐角三角函数的概念进行有关计算.

三、教学过程

知识回顾

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,我们把锐角A的对边与斜边的比叫做∠A的正弦,记作sinA,即

sinA=____;sinB=____.

探究

如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,当∠A确定时,∠A的对边与斜边的比随之确定.此时,其他边之间的比是否也随之确定呢?为什么?

我们把∠A的邻边与斜边的比叫做∠A的余弦,记作

cosA,即

把∠A的对边与邻边的比叫做∠A的正切,记作tanA,

即

对于锐角A的每一个确定的值,sinA有唯一确定的值与它对应,所以sinA是A的函数.同样地,cosA,tanA,也是A的函数.

∠A的正弦、余弦、正切都是∠A的锐角三角函数.

例2 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=10,BC=6,求sinA,cosA,tanA的值.

解:由勾股定理得

因此 sinA===,

cosA===,tanA===.

练习

1.分别求出下列直角三角形中两个锐角的正弦值、余弦值和正切值.

解:(1)由勾股定理得

因此 sinA=,cosA=,tanA=,sinB=,cosB=,tanB=.

(1)由勾股定理得

因此 sinA=,cosA=,tanA=,sinB=,cosB=,tanB=.

2.在Rt△ABC中,如果各边长都扩大到原来的2倍,那么∠A的正弦值、余弦值和正切值有变化吗?说明理由.

解:当Rt△ABC的各边长都扩大到原来的2倍时,所得的三角形与原三角形相似,∠A的大小没有发生改变,因此∠A的正弦值、余弦值和正切值都没有变化.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在数学学习中,有一些学生往往不注重基本概念、基础知识,认为只要会做题就可以了,结果往往失分于选择题、填空题等一些概念性较强的题目.通过引导学生进行知识梳理,教会学生如何进行知识的归纳、总结,进一步帮助学生理解、掌握基本概念和基础知识.

特殊角的三角函数值

一、教学目标

(一)知识与技能:1.经历探索30°、45°、60°角的三角函数值的过程,进-步体会三角函数的意义;2.能够进行30°、45°、60°角的三角函数值的计算;3.能够根据30°、45°、60°的三角函数值说出相应锐角的大小.

(二)过程与方法:经历探索30°、45°、60°角的三角函数值的过程,发展学生的推理能力和计算能力.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:运用30°、45°、60°角的三角函数值进行计算.

难点:特殊角三角函数值的应用.

三、教学过程

知识回顾

1.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=0.5,AC=0.3,则cosA=____,sinB=____,tanB=____.

2.在Rt△ABC中,∠C=90°,若tanA=,AC=6,则BC=____,AB=_____.

探究

两块三角尺中有几个不同的锐角?这几个锐角的正弦值、余弦值和正切值各是多少?

教材导学

1.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=30°,设BC=1,则AB=____,AC=____.于是有sin30°=____,cos30°=____,tan30°=____;sin60°=____,cos60°=____,tan60°=____.

2.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠A=45°,设BC=1,则AC=____,AB=____.于是有sin45°=____,cos45°=____,tan45°=____. <特殊角的三角函数值表>

例3 求下列各式的值:

(1) cos260°+sin260° (2)-tan45°

sin260°表示(sin60°)2即(sin60°)·(sin60°)

解:(1) 原式=

(2) 原式=÷-1=1-1=0

例4 (1)如图(1),在Rt△ABC中,∠C=90°,AB=,BC=,求∠A的度数.

(2)如图(2),AO是圆锥的高,OB是底面半径,AO=OB,求α的度数.

解:(1) 在图(1)中,

∵ sinA===,∴ ∠A=45°

(2) 在图(2)中,

∵ tanα===

∴ α=60°

当A,B均为锐角时,若A≠B,则sinA≠sinB,cosA≠cosB,tanA≠tanB

练习

1.求下列各式的值:

(1) 1-2sin30°cos30°

(2) 3tan30°-tan45°+2sin60°

(3) (cos230°+sin230°)×tan60°

解:(1) 原式

(2) 原式

(3) 原式

注:对于任意锐角α,有:sin2α+cos2α=1

2.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=,AC=,求∠A,∠B的度数.

解:如图,∵ tanB===

∴ ∠B=60°

∴ ∠A=90°-∠B=30°

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

课程设计中引入非常直接,由三角尺引入,直击课题,同时也对前两节学习的知识进行了整体的复习,效果很好.在讲解特殊角的三角函数值时讲解的也很细,可以说前面部分的教学很成功,学生理解的很好.

锐角三角函数(计算器)

一、教学目标

(一)知识与技能:1.让学生学会计算器中-些功能键的使用;2.会熟练运用计算器求锐角的三角函数值和由三角函数值求角.

(二)过程与方法:1.通过计算器的使用了解计算器的部分功能,熟练使用计算器;2.认识使用计算器可以解诀部分复杂问题,通过求角或求值探讨三角函数问题的某些规律,进一步认识三角函数的某些性质.

(三)情感态度与价值观:通过计算器的使用,了解计算器在解诀复杂计算问题中的重要作用,感受计算器比人们手工计算的优势,了解科学在人们日常生活中的重要作用,热爱科学、学好文化知识.

二、教学重点、难点

重点:运用计算器求角或求值的方法.

难点:运用计算器处理三角函数中的值或角等问题.

三、教学过程

知识回顾

<特殊角的三角函数值表>

计算器

计算陪伴我们成长,我们通常用口算笔算,随着科学技术的飞速发展,计算方式不断更新,计算器和计算机的出现为数学的发展提供了技术保障,使用计算器和计算机是我们学习数学必须的基础课.

登山缆车

如图,当登山缆车的吊箱经过点A到达点B时,它走过了200m. 已知缆车行驶的路线与水平面的夹角为∠α=16°,那么缆车垂直上升的距离(BC)是多少呢?

在Rt△ABC中,∠ACB=90°,由于sinα=,可得,BC=ABsinα,即BC=200sin16°.

你知道sin16°等于多少吗?我们可以借助科学计算器求锐角的三角函数值.

用科学计算器求三角函数值,要用到sin、cos和tan键.例如,求sin16°,cos42°,tan85°和sin72°38′25″的按键顺序如下表所示.

因此,BC=200sin16°≈200×0.2756=55.12(m)

当缆车继续从点B到达点D时,它又走过了200m.缆车由点B到点D的行驶路线与水平面的夹角为∠β=42°,由此你还能计算哪些数据?

解:在Rt△BDE中,∠BED=90°,由sinβ=可得,DE=BDsinβ,即DE=200sin42°≈200×0.6691=133.83(m)由cosβ=可得,BE=BDcosβ,即BE=200cos42°≈200×0.7431=148.63(m)

逆向思维

填空:(已知某锐角的三角函数值,求此锐角的度数.)

sinα=,则α=____;sinα=,则α=____;sinα=,则α=____;cosα=,则α=____;cosα=,则α=____;cosα=,则α=____;tanα= 1 ,则α=____;tanα=,则α=____;tanα=,则α=____.

天桥

为了方便行人推车过某天桥,市政府在10m高的天桥两端修建了40m长的斜道.这条斜道的倾斜角是多少?

如图,在Rt△ABC中,∠ABC=90°,sinA===那么∠A是多少度呢?要解决这个问题,我们可以借助科学计算器.

已知三角函数值求角度,要用到sin、cos、tan键的第二功能“sin-1,cos-1,tan-1”和2ndF(Shift)键.

上表的显示的结果以“度”为单位. 再按2ndF(°′″)健即可显示“度、分、秒”为单位的结果.

sinA=∠A≈14°28′39″

练习

1.用计算器求下列锐角三角函数值:

(1) sin20°≈_______,cos70°≈_______;

sin35°≈_______,cos55°≈_______;

sin15°32′≈_______,cos74°28′≈_______.

(2) tan3°8′≈_______,tan80°25′43″≈_______.

分析(1)中的结果,你能得出什么猜想?你能说明自己的猜想吗?sinA=cos(90°-A)

2.已知下列锐角三角函数值,用计算器求其相应锐角的度数:

(1) sinA=0.6275,sinB=0.0547; ∠A≈______ ,∠B≈______

(2) cosA=0.6252,cosB=0.1659;∠A≈______ ,∠B≈______

(3) tanA=4.8425, tanB=0.8816. ∠A≈______ ,∠B≈______

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

备课时尽可能站在学生的角度思考问题,设计好教学的每一个细节,让学生更多地参与到课堂的教学过程中,让学生体验思考的过程,体验成功的喜悦和失败的挫折.舍得把课堂让给学生,尽最大可能在课堂上投入更多的情感因素,丰富课堂语言,使课堂更加鲜活,充满人性魅力,真正提高课堂教学效率,提高成绩.

解直角三角形

一、教学目标

(一)知识与技能:使学生理解直角三角形中五个元素的关系,会运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形.

(二)过程与方法:通过综合运用勾股定理,直角三角形的两个锐角互余及锐角三角函数解直角三角形,逐步培.养学生分析问题、解决问题的能力.

(三)情感态度与价值观:渗透数形结合的数学思想,培养学生良好的学习习惯.

二、教学重点、难点

重点:直角三角形的解法.

难点:三角函数在解直角三角形中的灵活运用.

三、教学过程

章前引言

比萨斜塔倾斜程度的问题:

1972年的情形:设塔顶中心点为B,塔身中心线与垂直中心线的夹角为∠A,过点B向垂直中心线引垂线,垂足为点C.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=5.2m,AB=54.5m,因此

sinA==≈0.0954

利用计算器可得 ∠A≈5°28′

类似地,可以求出2001年纠偏后塔身中心线与垂直中心线的夹角.(纠偏后使塔顶中心点偏离垂直中心线的距离比纠偏前减少了43.8cm)

sinA==≈0.0874

利用计算器可得 ∠A≈5°51″

如果将上述实际问题抽象为数学问题,就是已知直角三角形的斜边和一条直角边,求它的锐角的度数.

一般地,直角三角形中,除直角外,共有五个元素,即三条边和两个锐角. 由直角三角形中的已知元素,求出其余未知元素的过程,叫做解直角三角形.

探究

(1)在直角三角形中,除直角外的五个元素之间有哪些关系?

(2)知道五个元素中的几个,就可以求其余元素?

(1)三边之间的关系

a2+b2=c2 (勾股定理)

(2)两锐角之间的关系

∠A+∠B=90°

(3)边角之间的关系

,,

(3)中的A都可以换成B,同时把a,b互换.

利用这些关系,知道其中的两个元素(至少有一个是边),就可以求出其余三个未知元素.

例1 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,AC=,BC=,解这个直角三角形.

解:∵

∴ ∠A=60°

∠B=90°-∠A=90°-60°=30°

AB=2AC=

例2 如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,∠B=35°, b=20,解这个直角三角形(结果保留小数点后一位).

解:∠A=90°-∠B=90°-35°=55°

∵

∴

∵

∴

你还有其他方法求出c吗?或

方法总结

练习

在Rt△ABC中,∠C=90°,根据下列条件解直角三角形:

(1) c=30,b=20;(2) ∠B=72°,c=14;(3) ∠B=30°,a=.

参考答案:

(1) a=10 ,∠A≈48°11′23″,∠B≈41°48′37″;

(2) a≈4.33,b≈13.31,∠A=18°;

(3) b=,c=,∠A=60°.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

从本节课的授课过程来看,灵活运用了多种教学方法,既有教师的讲解,又有讨论,在教师指导下的自学,组织学生活动等. 调动了学生学习的积极性,充分发挥了学生的主体作用. 课堂拓展了学生的学习空间,给学生充分发表意见的自由度.

仰角、俯角与解直角三角形

一、教学目标

(一)知识与技能:1.了解仰角、俯角等有关概念,经历对实际问题的探究,会利用解直角三角形的知识解决实际问题;2.通过在具体情景中从数学的角度发现问题和提出问题,并综合运用数学知识解决简单实际问题.

(二)过程与方法:1.经历将实际问题转化为数学问题的探究过程,提高应用数学知识解诀实际问题的能力;2.通过探索用解直角三角形知识解决仰角、俯角等有关问题,让学生体会数学知识的发生、发展、应用过程,并发展学生的动手能力.

(三)情感态度与价值观:1.通过探索三角函数在实际问题中的应用,感受数学来源于生活又应用于生活以及勇于探索的创新精神;2.让学生在自主探索、合作交流中获得成功的体验,建立自信心,让学生在解决问题的过程中体会学数学、用数学的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:能根据题意画出示意图,将实际问题的数量关系转化为直角三角形元素之间的关系.

难点:正确理解题意,将实际问题转化为数学模型的建模过程.

三、教学过程

知识回顾

1.如图,在Rt△ABC中,∠A=38°,AC=20,则∠B=____,AB≈______,BC≈______(边的长度精确到0.01)

2.如图,在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=3,AC=4,则AB=___,∠A≈______,∠B≈______(精确到1′)

例3 2012年6月18日,“神舟”九号载人航天飞船与“天宫”一号目标飞行器成功实现交会对接.“神舟”九号与“天宫”一号的组合体在离地球表面343km的圆形轨道上运行,如图,当组合体运行到地球表面P点的正上方时,从中能直接看到的地球表面最远的点在什么位置?最远点与P点的距离是多少(地球半径约为6400km,π取3.142,结果取整数)?

解:设∠POQ=α,在右图中,FQ是⊙O的切线,△FOQ是直角三角形.

∵ cosα==≈0.9491

∴ α≈18.36°

∴ 的长为

(km)

由此可知,当组合体在P点正上方时,从中观测地球表面时的最远点距离P点约2051km.

圆的切线与过切点的半径的垂直关系,直径与被垂直的弦的垂直关系,直径所对的圆周

角是直角等都是构造直角三角形的重要条件.

例4 热气球的探测器显示,从热气球看一栋楼顶部的仰角为30°,看这栋楼底部的俯角为60°,热气球与楼的水平距离为120m,这栋楼有多高(结果取整数)?

解:如图,α=30°,β=60°,AD=120.

∵ tanα=,tanβ=

∴ BD=AD·tanα=120×tan30°=120×=40

CD=AD·tanβ=120×tan60°=120×=120

∴ BC=BD+CD=40+120=160≈277(m)

因此,这栋楼高约为277m.

练习

1.如图,建筑物BC上有一旗杆AB,从与BC相距40m的D处观测旗杆顶部A的仰角为50°,观测旗杆底部B的仰角为45°,求旗杆的高度(结果保留小数点后一位).

解:在Rt△ADC与Rt△BCD中

∵ tan50°=,tan45°=

∴ AC=40 tan50°≈47.67

BC=40 tan45°=40

∴ AB=AC-BC=47.67-40≈7.7(m)

答:旗杆的高度约为7.7m.

2.如图,沿AC方向开山修路.为了加快施工进度,要在小山的另一边同时施工.从AC上的一点B取∠ABD=140°,BD=520m,∠D=50°.那么另一边开挖点E离D多远正好能使A,C,E三点成一直线(结果保留小数点后一位)?

解:∵ ∠ABD是△BDE的外角

∴ ∠BED=140°-50°=90°

∴ cos50°=

∴ DE=520·cos50°≈334.2(m)

答:另一边开挖点E离D约334.2m时,正好能使A,C,E三点成一直线.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

备课时尽可能站在学生的角度上思考问题,设计好教学过程中的每一个细节.上课前多揣摩,让学生更多地参与到课堂的教学过程中,让学生体验思考的过程,体验成功的喜悦和失败的挫折,舍得把课堂让给学生,让学生做课堂这个小小舞台的主角.使课堂更加鲜活,充满人性魅力,下课后多反思,做好反馈工作,不断总结得失,不断进步.只有这样,才能真正提高课堂教学效率.

坡度、方位角

一、教学目标

(一)知识与技能:1.理解反比例函数的概念,能判断一个给定的函数是否为反比例函数;2.能根据实际问题中的条件确定反比例函数的表达式,体会函数的模型思想.

(二)过程与方法:从现实情境和已有知识经验出发,经历抽象反比例函数的过程,让学生建立初步的符号感,发展学生的抽象思维能力.

(三)情感态度与价值观:通过创设情境让学生经历在实际问题中探索数量关系的过程,养成用数学思维方式解决实际问题的习惯.

二、教学重点、难点

重点:反比例函数的概念和应用.

难点:理解反比例函数的含义.

三、教学过程

知识预备

1.什么是函数?什么是一次函数?什么是二次函数?

一般地,在一个变化过程中,如果有两个变量 x 与 y,并且对于 x 的每一个确定的值,y 都有唯一确定的值与其对应,那么我们就说 x 是自变量,y 是 x 的函数.

一般地,形如y=kx+b(k,b是常数,k≠0)的函数,叫做一次函数. 特别的,当b=0时,y=kx为正比例函数.

一般地,形如y=ax2+bx+c(a,b,c是常数,a≠0)的函数,叫做二次函数.

2.已知登山队原来所在位置的温度为10℃,海拔每升高1km,气温下降6℃.若登山队又向上登高x km,他们现在所在位置的温度为y℃,则y与x之间的函数解析式为___________.

3.若y=(k-1)x2+2是二次函数,则k的取值范围是_____.

思考

下列问题中,变量间具有函数关系吗?如果有,它们的解析式有什么共同特点?

(1)京沪线铁路全程为1463km,某次列车的平均速度v(单位:km/h)随此次列车的全程运行时间t(单位:h)的变化而变化;

(2)某住宅小区要种植一块面积为1000m2的矩形草坪,草坪的长y(单位:m)随宽x(单位:m)的变化而变化;

(3)已知北京市的总面积为1.68×104km2,人均占有的面积S(单位:km2/人)随全市总人口n(单位:人)的变化而变化.

上述解析式都具有的形式,其中k是非零常数.

一般地,形如(k为常数,k≠0)的函数,叫做反比例函数,其中x是自变量,y是函数. 自变量x的取值范围是不等于0的一切实数.(在中,自变量x是分式的分母,当x=0时,分式无意义.)

有时反比例函数也写成y=kx-1(k为常数,k≠0)或xy=k(k为常数,k≠0)的形式.

例1 已知y是x的反比例函数,并且当x=2时,y=6.

(1) 写出y关于x的函数解析式;

(2) 当x=4时,求y的值.

分析:因为y是x的反比例函数,所以设,再把x=2和y=6代入上式就可以求出常数k的值.

解:(1)设. 因为当x=2时,y=6,所以有. 解得 k=12

因此

(2)把x=4代入,得

练习

1.用函数解析式表示下列问题中变量间的对应关系:

(1)一个游泳池的容积为2000m3,游泳池注满水所用时间t(单位:h)随注水速度v(单位:m3/h)的变化而变化;

(2)某长方体的体积为1000cm3,长方体的高h(单位:cm)随底面积S(单位:cm2)的变化而变化;

(3)一个物体重100N,物体对地面的压强p(单位:pa)随物体与地面的接触面积S(单位:m2)的变化而变化.

2.下列哪些关系中的y是x的反比例函数?

y=4x,,,y=6x+1,y=x2-1,,xy=123

解:,xy=123是反比例函数.

3.已知y与x2成反比例,并且当x=3时,y=4.

(1)写出y关于x的函数解析式;

(2)求x=1.5时,求y的值;(3)当y=6时,求x的值.

解:(1)设,因为当x=3时,y=4,所以有. 解得 k=36

因此 ;

(2)把x=1.5代入,得;

(3)当y=6时,,解得 x=±.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

让学生从生活实际中发现数学问题,从而引入学习内容,这不仅激发了学生学习数学的兴趣,还激起了学生自主参与的积极性和主动性,为自主探究新知创造了现实背景. 因为反比例函数这一部分内容与正比例函数相似,在教学过程中,以学生学习的正比例函数为基础,在学生之间创设相互交流、相互合作、相互帮助的关系,让学生通过充分讨论交流后得出它们的相同点,在此基础上来揭示反比例函数的意义.

反比例函数的图象和性质

一、教学目标

(一)知识与技能:1.进一步熟悉画函数图象的主要步骤,会画反比例函数的图象;2.体会函数三种表示方法的相互转换,对函数进行认识上的整合;3.逐步提高从函数图象中获取信息的能力,探索并掌握反比例函数的主要性质.

(二)过程与方法:1.经历反比例函数主要性质的发现过程;2.体会分类讨论思想、数形结合思想的运用.

(三)情感态度与价值观:1.积极参与探索活动,多和同伴交流看法;2.在动手画图的过程中,体会做中学的乐趣,养成勤于动手,乐于探究的好习惯.

二、教学重点、难点

重点:1.会用描点的方法画反比例函数的图象;2.理解反比例函数图象的性质.

难点:理解反比例函数图象的性质

三、教学过程

知识回顾

1.一次函数y=kx+b(k≠0)的图象是_________,二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象是___________.

2.用描点法画函数图象的步骤简单说是_____、_____、_____.

反比例函数(k≠0)的图象是什么呢?

例2 画出反比例函数与的图象.

解:列表表示几组x与y的对应值(填空):

思考

(1)每个函数的图象分别位于哪些象限?

(2)在每一个象限内,随着x的增大,y如何变化?你能由它们的解析式说明理由吗?

(3)对于反比例函数(k>0),考虑问题(1)(2),你能得出同样的结论吗?

一般地,当k>0时,对于反比例函数,由函数图象,并结合解析式,我们可以发现:

(1)函数图象分别位于第一、第三象限;

(2)在每一个象限内,y随x的增大而减小.

你能由函数的解析式说明这些结论吗?

探究

回顾前面我们利用函数图象,从特殊到一般研究反比例函数(k>0)的性质的过程,你能用类似的方法研究反比例函数(k<0)的图象和性质吗?

画出反比例函数与的图象.

一般地,当k<0时,对于反比例函数,由函数图象,并结合解析式,我们可以发现:

(1)函数图象分别位于第二、第四象限;

(2)在每一个象限内,y随x的增大而增大.

你能由函数的解析式说明这些结论吗?

反比例函数的图象是由两条曲线组成,它是双曲线.

归纳

一般地,反比例函数图象是双曲线,它具有以下性质:

(1)当k>0时,双曲线的两支分别位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小;

(2)当k<0时,双曲线的两支分别位于第二、第四象限,在每一个象限内,y随x的增大而增大.

练习

1.(1)下列图象中是反比例函数图象的是( )

(2)如图所示的图象对应的函数解析式为( )

(A) y=5x (B) y=2x+3

(C) (D)

2.填空:

(1)反比例函数的图象在第_______象限.

(2)反比例函数的图象如图所示,则k___0;在图象

的每一支上,y随x的增大而_____.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

通过引导学生自主探索反比例函数的性质,全班学生都能主动地观察与讨论,实现了在学习中让学生自己动手、主动探索、合作交流的目的. 同时通过练习让学生理解“在每个象限内”这句话的必要性,体会数学的严谨性.

反比例函数的性质的应用

一、教学目标

(一)知识与技能:1.会用待定系数法求反比例函数的解析式;2.使学生进一步理解和掌握反比例函数及其图象与性质;3.深刻领会函数解析式与函数图象之间的联系,体会数形结合及转化的思想方法.

(二)过程与方法:培养学生发现问题,并利用数学知识解决问题的能力.

(三)情感态度与价值观:通过观察、归纳、总结反比例函数的性质,培养学生勇于探索的科学精神.

二、教学重点、难点

重点:1.会用待定系数法求反比例函数的解析式;2.使学生进一步理解和掌握反比例函数及其图象与性质.

难点:探素反比例函数和一次函数、几何图形以及图形面积的综合应用.

三、教学过程

知识回顾

例3已知反比例函数的图象经过点A(2,6).

(1) 这个函数的图象位于哪些象限?y随x的增大如何变化?

(2) 点B(3,4)、C(,)、D(2,5)是否在这个函数的图象上?

解:(1) 因为点A(2,6)在第一象限,所以这个函数的图象位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小.

(2) 设这个反比例函数的解析式为,因为点A(2,6)在其图象上,所以点A的坐标满足,即,解得k=12.所以这个反比例函数的解析式为.(这里是用待定系数法求反比例函数的解析式)

因为点B,C的坐标都满足,点D的坐标不满足,所以点B,C在函数的图象上,点D不在这个函数的图象上.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课主要是要注重提高学生分析问题与解决问题的能力. 数形结合思想是数学学习的一个重要思想,也是我们学习数学的一个突破口. 在教学中要加强这方面的指导,使学生牢固掌握基本知识,提升基本技能,提高数学解题能力.

实际问题与反比例函数(1)

一、教学目标

(一)知识与技能:1.学会根据实际问题建立数学模型,能灵活列反比例函数表达式解决实际问题;2.提高学生的观察、分析及解决实际问题的能力.

(二)过程与方法:通过理解反比例函数关系式的意义,掌握用反比例函数的方法解决实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:培养学生合作学习的意识,以及利用数学知识解决生活实际问题的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:用反比例函数解决一些实际问题.

难点:根据实际问题建立反比例函数的数学模型.

三、教学过程

知识回顾

1.反比例函数的一般形式是:(k为常数,k≠0)

2.反比例函数的图象及性质:

(1)当k>0时,双曲线的两支分别位于第一、第三象限,在每一个象限内,y随x的增大而减小;

(2)当k<0时,双曲线的两支分别位于第二、第四象限,在每一个象限内,y随x的增大而增大.

例1市煤气公司要在地下修建一个容积为104m3的圆柱形煤气储存室.

(1)储存室的底面积S(单位:m2)与其深度d(单位:m)有怎样的函数关系?

(2)公司决定把储存室的底面积S定为500m2,施工队施工时应该向地下掘进多深?

(3)当施工队按(2)中的计划掘进到地下15m时,公司临时改变计划,把储存室的深度改为15m.相应地,储存室的底面积应改为多少(结果保留小数点后两位)?

解:(1)根据圆柱体的体积公式,得 Sd=104

所以S关于d的函数解析式为

(2)把S=500代入,得 ,解得 d=20(m)

如果把储存室的底面积定为500m2,施工时应向地下掘进20m深.

(3)根据题意,把d=15代入,得 ,解得 S≈666.67(m2)

当储存室的深度为15m时,底面积应改为666.67m2.

例2 码头工人每天往一艘轮船上装载30吨货物,装载完毕恰好用了8天时间.

(1)轮船到达目的地后开始卸货,平均卸货速度v(单位:吨/天)与卸货天数t之间有怎样的函数关系?

分析:根据“平均装货速度×装货天数=货物的总量”,可以求出轮船装载货物的总量;再根据“平均卸货速度=货物的总量÷卸货天数”,得到v关于t的函数解析式.

解:(1)设轮船上的货物总量为k吨,根据已知条件得 k=30×8=240

所以v关于t的函数解析式为

(2)把t=5代入,得(吨)

从结果可以看出,如果全部货物恰好用5天卸载完,那么平均每天卸载48吨. 对于函数,当t>0时,t越小,v越大. 这样若货物不超过5天内卸载完,则平均每天至少要卸货48吨.

思考:还有其他方法吗?

(2)由得,. 根据题意可知,t≤5,即,解得v≥48

因此,若要求船上的货物不超过5天卸载完毕,那么平均每天至少要卸载48吨.

归纳总结

(1)利用函数思想解决实际问题的一般方法是把实际问题中的变量与变量之间的关系抽象为数学问题中的某种函数关系,如本节课中把实际问题中的具有反比例关系的量抽象为反比例函数的解析式,最后应用函数解析式解决问题;

(2)解决实际问题时可以综合运用函数、方程、不等式等数学模型.

练习

1.如图,某玻璃器皿制造公司要制造一种容积为1L(1L=1dm3)的圆锥形漏斗.

(1)漏斗口的面积S(单位:dm2)与漏斗的深d(单位:dm)有怎样的函数关系?

(2)如果漏斗口的面积为100cm2,那么漏斗的深为多少?

解:(1)由圆锥体积公式:及得

S关于d的函数解析式为

(2)把S=100cm2=1dm2代入,得,解得d=3(dm)

因此,当漏斗口的面积为100cm2时,漏斗的深为3dm.

2.一司机驾驶汽车从甲地去乙地,他以80km/h的平均速度用6h到达目的地.

(1)当他按原路匀速返回时,汽车的速度v与时间t有怎样的函数关系?

(2)如果该司机必须在4h之内回到甲地,那么返程时的平均速度不能小于多少?

解:(1)设甲乙两地总路程为S km,根据已知条件得 S=80×6=480(km)

所以v关于t的函数解析式为

解:(2)把t=4代入,得(km/h)

对于函数,当t>0时,t越小,v越大.因此,如果该司机必须在4h之内回到甲地,则返程时的速度不能低于120km/h.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课是用函数的观点处理实际问题,关键在于分析实际情境,建立函数模型,并进一步明确数学问题.将实际问题置于已有的知识背景之中,用数学知识重新解释“这是什么”,使学生逐步形成考察实际问题的能力.在解决问题时,应充分利用函数的图象,渗透数形结合的思想.

实际问题与反比例函数(2)

一、教学目标

(一)知识与技能:1.学会根据实际问题建立数学模型,能灵活列反比例函数表达式解决实际问题;2.提高学生的观察、分析及解决实际问题的能力.

(二)过程与方法:通过理解反比例函数关系式的意义,掌握用反比例函数的方法解决实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:培养学生合作学习的意识,以及利用数学知识解决生活实际问题的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:能够从物理等其他学科问题中建构反比例函数模型.

难点:从实际问题中寻找变量之间的关系,利用所学知识分析物理等其他学科的问题,建立函数模型解决实际问题.

三、教学过程

杠杆原理

公元前3世纪,古希腊科学家阿基米德发现:若杠杆上的两物

体与支点的距离与其重量成反比,则杠杆平衡. 后来人们把它归纳

为“杠杆原理”. 通俗地说,杠杆原理为:

阻力×阻力臂=动力×动力臂

例3 小伟欲用撬棍撬动一块大石头,已知阻力和阻力臂分别为1200N和0.5m.

(1)动力F与动力臂l有怎样的函数关系?当动力臂为1.5m时,撬动石头至少需要多大的力?

(2)若想使动力F不超过题(1)中所用力的一半,则动力臂l至少要加长多少?

解:(1)根据“杠杆定律”,得 Fl=1200×0.5

所以F关于l的函数解析式为

当l=1.5m时,(N)

对于函数,当l=1.5m时,F=400N,此时杠杆平衡.因此,撬动石头至少需要400N的力.

(2)对于函数,F随l的增大而减小. 因此,只要求出F=200N时对应的l的值,就能确定动力臂l至少应加长的量.

当F=400×=200时,由得(m),3-1.5=1.5(m).

对于函数,当l>0时,l越大,F越小. 因此,若想用力不超过400N的一半,则动力臂至少要加长1.5m.

用反比例函数的知识解释:在我们使用撬棍时,为什么动力臂越长就越省力.

电学知识

电学知识告诉我们,用电器的功率P(单位:W)、两端的电压U(单位:V)及用电器的电阻R(单位:Ω)有如下关系:PR=U2.

这个关系也可写为P=____,或R=____.

例4 一个用电器的电阻是可调节的,其范围为110~220Ω.

已知电压为220V,这个用电器的电路图如图所示.

(1)功率P与电阻R有怎样的函数关系?

(2)这个用电器功率的范围是多少?

解:(1)根据电学知识,当U=220时,得

(2)根据反比例函数的性质可知,电阻越大,功率越小.

把电阻的最小值R=110代入①式,得到功率的最大值(W)

把电阻的最大值R=220代入①式,得到功率的最小值( W)

因此用电器功率的范围为220~440 W.

结合例4,想一想为什么收音机的音量、某些台灯的亮度以及电风扇的转速可以调节.

练习

3.新建成的住宅楼主体工程已经竣工,只剩下楼体外表面需要贴瓷砖.已知楼体外表面的面积为5×103m2.

(1)所需的瓷砖块数n与每块瓷砖的面积S(单位:m2)有怎样的函数关系?

(2)为了使住宅楼的外观更漂亮,建筑师决定采用灰、白 和蓝三种颜色的瓷砖,每块瓷砖的面积都是80cm2,且灰、白、蓝瓷砖使用数量的比为2:2:1,需要三种瓷砖各多少块?

解:(1)依题意得,即

(2)当S=80cm2=0.008m2时,(块)

因此,灰瓷砖:625000×=250000(块)

白瓷砖:625000×=250000(块)

蓝瓷砖:625000×=125000(块)

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节是在上一节的基础上,进一步学习与反比例函数有关的涉及其他学科的知识.尽量选用学生熟悉的实例进行教学,使学生从身边事物入手,真正体会数学知识来源于生活.注意要让学生经历实践、思考、表达与交流的过程,给学生留下充足的活动时间,不断引导学生利用数学知识解决实际问题.

第26章反比例函数小结与复习

一、教学目标

(一)知识与技能:1.通过用实际的题例,回顾反比例函数的概念,同时在后续的练习中,进一步理解反比例函数的概念中的关键点;2.能画出反比例函数的图象,并根据图象和解析式掌握反比例函数的主要性质,以及根据己知条件确定反比例函数的表达式.

(二)过程与方法:经历观察函数图象的特征,巩固反比例函数的图象,再动手画函数图象,进一步认识反比例函数的性质,从而渗透数形结合的数学思想.

(三)情感态度与价值观:通过解决实际问题,了解数学学习的实用价值,同时提高学生学习数学的好奇心和求知欲.

二、教学重点、难点

重点:巩固并掌握反比例函数概念、图象和主要性质,系数k的几何意义以及反比例函数与一次函数的综合问题.

难点:应用反比例函数、结合几何、代数知识解决综合性问题.

三、教学过程

知识梳理

一、反比例函数的概念

一般地,形如(k为常数,k≠0)的函数,叫做反比例函数,其中x是自变量,y是函数.自变量x的取值范围是不等于0的一切实数.

有时反比例函数也写成y=kx-1(k为常数,k≠0)或xy=k(k为常数,k≠0)的形式.

二、反比例函数的图象和性质

1.图象特征

反比例函数(k为常数,k≠0)的图象是双曲线.它既是轴对称图形,也是中心对称图形.两条对称轴为直线y=x和y=-x;对称中心是原点.

2.图象和性质 3.k的几何意义

三、反比例函数的应用

1.利用待定系数法确定反比例函数:

①根据两变量之间的反比例关系,设;

②代入图象上一个点的坐标,即x、y的一对对应值,求出k的值;

③写出解析式.

2.反比例函数与一次函数的图象的交点的求法:

求直线y=k1x+b (k1≠0)和双曲线(k2≠0)的交点坐标就是解这两个函数解析式组成的方程组.

3.利用反比例函数相关知识解决实际问题:

过程:分析实际情境→建立函数模型→明确数学问题.

注意:实际问题中的两个变量往往都只能取非负值.

考点一 反比例函数的概念

例1 若是反比例函数,则a的值为( )

A.1 B.-1 C.±1 D.任意实数

针对训练

1.下列函数中是正比例函数_____,反比例函数_________.

① y=3x-1;② y=2x2;③;④;⑤ y=3x;⑥;⑦;⑧.

2.已知点P(1,-3)在反比例函数的图象上,则k的值是( )

A.3 B.-3 C. D.

考点二 反比例函数的图象和性质

例2 已知点A(1,y1),B(2,y2),C(-3,y3)都在反比例函数的图象上,则y1,y2,y3的大小关系是( )

A.y3<y1<y2 B.y1<y2<y3 C.y2<y1<y3 D.y3<y2<y1

针对训练

3.已知点A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3),都在反比例函数(k<0)的图象上,其中x1<0<x2<x3,则y1、y2、y3的大小关系为___________.(从小到大)

方法总结

比较反比例函数值的大小,在同一个象限内根据反比例函数的性质比较;在不同象限内,不能按其性质比较,函数值的大小只能根据特征确定.

考点三 与反比例函数 有关的面积问题

例3 如图,两个反比例函数和在第一象限内的图象分别是C1和C2,设点P在C1上,PA⊥x轴于点A,交C2于点B,则△POB的面积为_____.

例3 第4题 第5题

针对训练

4.如图,在平面直角坐标系中,点M为x轴正半轴上一点,过点M的直线l∥y轴,且直线l分别与反比例函数(x>0)和(x>0)的图象交于P,Q两点,若S△POQ=14,则k的值为_____.

5.如图,已知点A,B在双曲线上,AC⊥x轴于点C,BD⊥y轴于点D,AC与BD交于点P,P是AC的中点,若△ABP的面积为6,则k=____.

分析:S△ABP=S矩形BPCF=(S矩形BDOF-S矩形PDOC)=(S矩形BDOF-S矩形AEOC)=(k-k)=k=6

∴ k=24

考点四 反比例函数与一次函数

例4 如图,已知A(-4,),B(-1,2)是一次函数y=kx+b与反比例函数(m<0)图象的两个交点,AC⊥x轴于点C,BD⊥y轴于点D.

(1)根据图象直接回答:在第二象限内,当x取何值时,一次函数的值大于反比例函数的值;

(2)求一次函数解析式及m的值;

(3)P是线段AB上的一点,连接PC,PD,若△PCA和△PDB 面积相等,求点P坐标.

解:(1)当-4<x<-1时,一次函数的值大于反比例函数的值.

(2)把A(-4,),B(-1,2)代入y=kx+b,得

解得

所以一次函数的解析式为

把B(-1,2)代入中,得m=-1×2=-2.

(3)设点P的坐标为(a,),P点到直线AC的距离为a-(-4),P点到直线BD的距离为.

∵ △PCA和△PDB面积相等

∴ AC×[a-(-4)]=BD×[2-(a+)]

解得,a=-

∴ 点P坐标为(-,)

方法总结

此类一次函数,反比例函数,二元一次方程组,三角形面积等知识的综合运用,其关键是理清解题思路.在直角坐标系中,求三角形或四边形面积时,是要选取合适的底边和高,正确利用坐标算出线段长度.

针对训练

6.如图,设反比例函数的解析式为(k>0).

(1)若该反比例函数与正比例函数y=2x的图象有一个交点P的纵坐标为2,求k的值;

解:(1)由题意得,2=2x,解得 x=1

∴ P(1,2)

把P(1,2)代入

得到2=3k,解得 k=

(2)若该反比例函数与过点M(-2,0)的直线l: y=kx+b的图象交于A,B两点,如图所示,当△ABO的面积为时,求直线l的解析式;

解:(2)把M(-2,0)代入y=kx+b,得b=2k

∴ y=kx+2k

∴ 解得 x=-3或1.

∴ A(1,3k),B(-3,-k)

∵ △ABO的面积为

∴

解得

∴ 直线l的解析式为

考点五 反比例函数的应用

例5 病人按规定的剂量服用某种药物,测得服药后2小时,每毫升血液中的含药量达到最大值为4毫克.已知服药后,2小时前每毫升血液中的含药量y(单位:毫克)与时间x(单位:小时)成正比例;2小时后y与x成反比例(如图).根据以上信息解答下列问题:

(1)求当0≤x≤2时,y与x的函数解析式;

(2)求当x>2时,y与x的函数解析式;

(3)若每毫升血液中的含药量不低于2毫克时治疗有效,则服药一次,治疗疾病的有效时间是多长?

解:(1)当0≤x≤2时,y与x成正比例.

∴ 设y=k1x

∵ 点(2,4)在y=k1x的图象上

∴ 4=2k1,解得 k1=2

∴ y=2x

(2)当x>2时,y与x成反比例.

∴ 设

∵ 点(2,4)在的图象上

∴ ,解得 k2=8

∴

(3)当0≤x≤2时,含药量不低于2毫克

即 2x≥2,解得 x≥1

∴ 1≤x≤2

当x>2时,含药量不低于2毫克

即 ≥2,解得 x≤4

∴ 2<x≤4

∴ 服药一次,治疗疾病的有效时间是1+2=3(小时)

针对训练

7.如图所示,制作某种食品的同时需将原材料加热,设该材料温度为y℃,从加热开始计算的时间为x分钟.据了解,该材料在加热过程中温度y与时间x成一次函数关系.已知该材料在加热前的温度为4℃,加热一段时间使材料温度达到28℃时停止加热,停止加热后,材料温度逐渐下降,这时温度y与时间x成反比例函数关系,已知第12分钟时,材料温度是14℃.

(1)分别求出该材料加热和停止加热过程中y与x的函数关系式(写出x的取值范围);

(2)根据该食品制作要求,在材料温度不低于12℃的这段时间内,需要对该材料进行特殊处理,那么对该材料进行特殊处理的时间为多少分钟?

解:(1)依题意,设该材料加热和停止加热过程中y与x的函数关系式分别为:y=k1x+4,.

把(12,14)代入,解得k2=168

∴

∴ 当y=28时,x=6

把(6,28)代入y=k1x+4,解得k1=4

∴

(2)当y≥12时,由4x+4≥12,解得x≥2

∴ 2≤x≤6

由 ≥12,解得x≤14

∴ 6<x≤14

∴ 对该材料进行特殊处理所用的时间为14-2=12(分钟)

相似图形

一、教学目标

(一)知识与技能:1.理解并掌握两个图形相似的概念;2.学会判断相似图形,在动手操作中认识相似图形.

(二)过程与方法:联系生活实际初步认识相似图形,在观察、操作、比较、交流中,探素并发现相似图形的规律.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:1.认识形状相同的图形;2.对相似图形概念的理解.

难点:正确地运用相似图形的特征解决生活中实际问题.

三、教学过程

知识回顾

1.下列各组图形中,________中的两个图形是全等形.

2.如图(1)△ABC平移后得到△DEF,则△ABC___△DEF;

(2)△ABC沿BC翻折后得到△DBC,则△ABC___△DBC;

(3)△ABC绕点C旋转后得到△FEC,则△ABC___△FEC.

观察与欣赏

观察与思考

(1)观察下面各组图形,说说它们有什么共同的特点?

(2)你能给具有上述特点的图形起个名字吗?

我们把__________的图形叫做__________.

两个图形相似,其中一个图形可以看作由另一个图形放大或缩小得到.

找一找

思考

你看到过哈哈镜吗?哈哈镜中的形象与你本人相似吗?平面镜呢?

归纳总结

(1)相似图形的本质特征是形状相同,与大小,位置等因素无关.

(2)全等图形可以看成是一种特殊的相似,即不仅形状相同,而且大小也相同.

练习

1.如图,从放大镜里看到的三角尺和原来的三角尺相似吗?

2.如图,图形(a)~(f)中,哪些是与图形(1)或(2)相似?

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

从本节课的授课过程来看,灵活运用了多种教学方法,既有教师的讲解,又有讨论,在教师指导下的自学,组织学生活动等. 调动了学生学习的积极性,充分发挥了学生的主体作用. 课堂拓展了学生的学习空间,给学生充分发表意见的自由度.

相似多边形

一、教学目标

(一)知识与技能:1.结合现实情境了解成比例线段,并能运用比例线段进行计算求值,理解并学握相似多边形的性质以及运用相似多边形的性质解决实际问题.

(二)过程与方法:经历观察、思考、探索、猜想等活动,提高推理能力.

(三)情感态度与价值观:在探素过程中激发学生的求知欲,发展学生的交流合作精神.

二、教学重点、难点

重点:成比例线段,相似多边形的性质和判断方法.

难点:掌握相似多边形的性质以及运用相似多边形的性质解决实际问题.

三、教学过程

知识回顾

1.两个全等的图形____相似,但相似的图形______全等.(填“一定”“不一定”或“一定不”)

2.如图,如果△ABC≌△DEF,那么AB=___,BC=___,AC=___,∠A=___,∠B=___,∠C=___.

教材导学

1.如图(1)是两个等边三角形,它们相似吗?_____.

∠A___∠A′,∠B___∠B′,∠C___∠C′;______.

对于四条线段a、b、c、d,如果其中两条线段的比(即它们长度的比)与另两条线段的比相等,如(即ad=bc),我们就说这四条线段是成比例线段,简称比例线段.

2.如图(2)是两个正方形,它们相似吗?_____.

∠A___∠A′,∠B___∠B′,∠C___∠C′,∠D___∠D′;_________.

相似多边形

两个边数相同的多边形,如果它们的角分别相等,边成比例,那么这两个多边形叫做相似多边形. 相似多边形对应边的比叫做相似比.

相似比为1时,相似的两个图形有什么关系?

例如,图中的两个大小不同的四边形ABCD和四边形A1B1C1D1中,∠A=∠A1,∠B=∠B1,∠C=∠C1,∠D=∠D1,.因此四边形ABCD和四边形A1B1C1D1相似.

由相似多边形的定义可知,相似多边形的对应角相等,对应边成比例.

例 如图,四边形ABCD和EFGH相似,求角α,β的大小和EH的长度x.

解:因为四边形ABCD和EFGH相似,所以它们的对应角相等,由此可得α=∠C=83°,∠A=∠E=118°.

在四边形ABCD中,β=360°-(78°+83°+118°)=81°.

因为四边形ABCD和EFGH相似,所以它们的对应边成比例,由此可得

即,解得 x=28

练习

1.在比例尺为1:10000000的地图上,量得甲、乙两地的距离是30cm,求两地的实际距离.

解:设两地的实际距离为xcm,则

,解得,x=300000000

300000000cm=3000km

答:甲,乙两地的实际距离为3000km.

2.如图所示的两组三角形相似吗?为什么?

解:(1)不一定相似,因为它们的对应角不一定相等,对应边也不一定成比例;

(2)一定相似,因为它们的对应角相等,对应边成比例(1:2).

3.如图所示的两个五边形相似,求a、b、c、d的值.

解:由图可知,两个五边形的相似比为:

∴ ,a=3,,b=4.5,,c=4,,d=6.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课中对相似多边形的特征的教学要注意难度的把握,不要过高要求学生掌握更多的内容.学生能了解性质,并能简单运用即可,重要的还是后续的相似三角形的学习,当相似三角形的特征掌握之后,再进一步研究相似多边形的性质,学生就比较容易掌握.

平行线分线段成比例

一、教学目标

(一)知识与技能:了解相似三角形的概念,掌握“平行线分线段成比例”的基本事实,经历“平行线判定三角形相似”的证明过程,掌握平行线判定三角形相似的方法,并在此基础上利用三角形的性质解诀边和角的计算问题.

(二)过程与方法:探究平行线判定三角形相似的过程中,经历利用平行线分线段成比例基本事实转化在三角形转化,提炼数学的划归思想.

(三)情感态度与价值观:通过观察、测量、抽象平行线分线段成比例定理,培养学生动手能力和直觉思维,在探究平行线判定相似的证明过程中,培养学生合情推理的能力及他们合作交流,积极探索与实践的良好习惯.

二、教学重点、难点

重点:1.了解相似比的定义;2.掌握平行线分线段成比例的基本事实,利用平行线判定相似三角形,能利用相似三角形性质解诀边和角的计算问题.

难点:探究平行线判定相似三角形的方法.

三、教学过程

知识预备

1.下列各组中的四条线段成比例的是( )

A.1cm,2cm,20cm,40cm B.1cm,2cm,3cm,4cm

C.5cm,10cm,15cm,20cm D.4cm,2cm,1cm,3cm

2.如图,如果a∥b,那么∠1=____,∠3=____,∠2+∠4=_____.

3.相似多边形的对应角_____,对应边_______.

4.如果两个多边形的对应角_____,对应边_______,那么这两个多边形是___________.

相似三角形

在相似多边形中,最简单的就是相似三角形.

如图,在△ABC和△A′B′C′中,如果∠A=∠A′,∠B=∠B′,∠C=∠C′,.

即三个角分别相等,三条边成比例,我们就说△ABC与△A′B′C′相似,相似比为k.相似用符号“∽”表示,读作“相似于”. △ABC与△A′B′C′相似记作“△ABC∽△A′B′C′”.

如果k=1,这两个三角形有怎样的关系?

△A′B′C′与△ABC的相似比为.

判定两个三角形全等时,除了可以验证它们所有的角和边分别相等外,还可以使用简便的判定方法(SSS,SAS,ASA,AAS).类似地,判定两个三角形相似时,是不是也存在简便的判定方法呢?

探究

如图,任意画两条直线l1,l2,再画三条与l1,l2都相交的平行线l3,l4,l5.分别度量l3,l4,l5在l1上截得的两条线段AB,BC和在l2上截得的两条线段DE,EF的长度, 与相等吗?任意平移l5(3或4),与还相等吗?

可以发现,当l3∥l4∥l5时,有,,,等.

一般地,我们有平行线分线段成比例的基本事实:两条直线被一组平行线所截,所得的对应线段成比例.

推论

把平行线分线段成比例的基本事实应用到三角形中,会出现下面两种情况.

推论:平行于三角形一边的直线截其他两边(或两边的延长线),所得的对应线段成比例.

思考

如图,在△ABC中,DE∥BC,且DE分别交AB,AC于点D,E,△ADE与△ABC有什么关系?

△ADE∽△ABC

我们通过相似的定义证明它,即要证明∠A=∠A,∠ADE=∠B,∠AED=∠C,.由前的结论可得,.将DE平移到BC边上去,使BF=DE,再证明就可以

了.只要过点E作EF∥AB,交BC于点F,BF就是平移DE所得的线段.

证明:过点E作EF∥AB,交BC于点F.

在△ADE与△ABC中,∠A=∠A

∵ DE∥BC

∴ ∠ADE=∠B,∠AED=∠C

∵ DE∥BC,EF∥AB

∴ ,

∵ 四边形DBFE是平行四边形

∴ DE=BF

∴

∴

∴ △ADE∽△ABC

相似三角形判定的基本定理:平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似.

定理应用格式:

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

由平行线获得相似常见的有两种基本图形:“A”字型和“X”字型.

练习

1.如图,AB∥CD∥EF,AF与BE相交于点G,且AG=2,GD=1,DF=5,求的值.

解:∵ AG=2,GD=1

∴ AD=AG+GD=3

∵ AB∥CD∥EF

∴

2.如图,在△ABC中,DE∥BC,且AD=3,DB=2.写出图中的相似三角形,并指出其相似比.

解:∵ AD=3,DB=2

∴ AB=AD+DB=5

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

其相似比为:

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课宜采用探究式教学,教师在教学中是学生学习的组织者、引导者、合作者和共同研究者.鼓励学生大胆探索,引导学生关注过程,及时肯定学生的表现,鼓励创新.上课时教师只在关键处点拨,在不足时补充.教师与学生平等地交流,创设民主、和谐的学习氛围.

相似三角形判定定理1,2

一、教学目标

(一)知识与技能:理解并掌握“三边成比例的两个三角形相似”和“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的判定方法,会运用以上两个判定方法解决简单问题.

(二)过程与方法:经历两个三角形相似的探索过程,体验分析归纳得出数学结论的过程,进一步发展学生的探究、交流能力.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:1.掌握“三边成比例的两个三角形相似”的判定方法;2.理解“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”的含义,能分清条件和结论,并能用文字、图形和符号语言表示.

难点:会运用“两边成比例且夹角相等的两个三角形相似”判定两个三角形相似,并解决简单的问题.

三、教学过程

知识预备

1.如图所示,∵ BC∥DE

∴ △ABC∽______

∴

2.判定两个三角形全等的方法有______________________________

探究

任意画一个三角形,再画一个三角形,使它的各边长都是原来三角形各边长的k倍,度量这两个三角形的对应角,它们相等吗?这两个三角形相似吗?与同学交流一下,看看是否有同样的结论.

△ABC∽△A′B′C′

如图,在△ABC和△A′B′C′中,,求证:△ABC∽△A′B′C′.

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.

可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴

又 ,A′D=AB

∴ ,

∴ DE=BC,A′E=AC

∴ △A′DE≌△ABC (SSS)

∴ △ABC∽△A′B′C′

利用三边判定两个三角形相似的定理1:

三边成比例的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵

∴ △ABC∽△A′B′C′

两边及夹角

类似于判定三角形全等的SAS方法,能不能通过两边和夹角来判定两个三角形相似呢?

利用两边和夹角判定两个三角形相似的定理2:两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ,∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴

又 ,A′D=AB

∴ A′E=AC

又 ∠A=∠A′

∴ △A′DE≌△ABC (SAS)

∴ △ABC∽△A′B′C′

思考

对于△ABC和△A′B′C′,如果,∠B=∠B′,这两个三角形一定相似吗?试着画画看?

小明和小颖分别画出了下面的两个三角形,由此你能得到什么结论?

不一定相似

例1 根据下列条件,判断△ABC和△A′B′C′是否相似,并说明理由:

(1)AB=4cm,BC=6cm,AC=8cm,A′B′=12cm,B′C′=18cm,A′C′=24cm;

(2)∠A=120°,AB=7cm,AC=14cm,∠A′=120°,A′B′=3cm,A′C′=6cm.

解:(1)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

这两个三角形的相似比是多少?

(2)∵ ,

∴

又 ∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

这两个三角形的相似比是多少?

练习

1.根据下列条件,判断△ABC和△A′B′C′是否相似,并说明理由:

(1)∠A=40°,AB=8cm,AC=15cm,∠A′=40°,A′B′=16cm,A′C′=30cm;

(2)AB=10cm,BC=8cm,AC=16cm,A′B′=16cm,B′C′=12.8cm,A′C′=25.6cm.

解:(1)∵ ,

∴

又 ∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

(2)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

2.图中的两个三角形是否相似?为什么?

解:(1)∵ ,,

∴

∴ △ABC∽△A′B′C′

(2)∵ ,

∴

又 ∠ACB=∠ECD

∴ △ABC∽△EDC

3.要制作两个形状相同的三角形框架,其中一个三角形框架的三边长分别为4cm、5cm、6cm,另一个三角形框架的一边长为2cm,它的另外两条边长应当是多少?你有几种制作方案?

解:设另一个三角形框架的另外两条边的长分别为xcm、ycm,依题意可得,

方案1:2:4=x:5=y:6,解得,x=2.5cm,y=3cm;

方案2:x:4=2:5=y:6,解得,x=1.6cm,y=2.4cm;

方案3:x:4=y:5=2:6,解得,x=cm,y=cm.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节课采用探究发现式教学法和参与式教学法为主,利用多煤体引导学生始终参与到学习活动的全过程中,处于主动学习的状态.采用动手实践,自主探索与合作交流的学习方法,使学生积极参与教学过程.在教学过程中展开思维,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力,进一步理解观察、类比、分析等数学思想.

相似三角形判定定理3

一、教学目标

(一)知识与技能:掌握判定两个三角形相似的方法:如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等,那么这两个三角形相似.

(二)过程与方法:培养学生的观察、发现、比较、归纳能力,感受两个三角形相似的判定方法3与全等三角形判定方法(AAS、ASA)的区别与联系,体验事物间特殊与一般的关系.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:理解“两角分别相等的两个三角形相似”的含义,能分清条件和结论,并能用文字、图形和符号语言表示.

难点:会运用“两角分别相等的两个三角形相似”判定两个三角形相似,并解决简单的问题.

三、教学过程

知识回顾

除定义外,我们学习了哪些判定两个三角形相似的方法?

平行于三角形一边的直线和其他两边相交,所构成的三角形与原三角形相似.

定理应用格式:

∵ DE∥BC

∴ △ADE∽△ABC

三边成比例的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵

∴ △ABC∽△A′B′C′

两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ,∠A=∠A′

∴ △ABC∽△A′B′C′

观察

两副三角尺,其中有同样两个锐角(30°与60°,或45°与45°)的两个三角尺大小可能不同,但它们看起来是相似的.

两组角相等

利用两组角判定两个三角形相似的定理3:两角分别相等的两个三角形相似.

定理应用格式:

∵ ∠A=∠A′,∠B=∠B′

∴ △ABC∽△A′B′C′

证明:在线段A′B′(或它的延长线)上截取A′D=AB,过点D作DE∥B′C′,交A′C′于点E.可得△A′DE∽△A′B′C′.

∴ ∠A′DE=∠B′

又 ∠B=∠B′

∴ ∠A′DE=∠B

又 A′D=AB,∠A=∠A′

∴ △A′DE≌△ABC (ASA)

∴ △ABC∽△A′B′C′

例2 如图,Rt△ABC中,∠C=90°,AB=10,AC=8.E是AC上一点,AE=5,ED⊥AB,垂足为D,求AD的长.

解:∵ ED⊥AB

∴ ∠EDA=90°

又 ∠C=90°,∠A=∠A

∴ △AED∽△ABC

∴

∴

由三角形相似的条件可知,如果两个直角三角形满足一个锐角相等,或两组直角边成比例,那么这两个直角三角形相似.

思考

我们知道,两个直角三角形全等可以用“HL”来判定.那么,满足斜边和一条直角边成比例的两个直角三角形相似吗?

如图,在Rt△ABC和Rt△A′B′C′中,∠C=∠C′=90°,.求证:Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

分析:要证Rt△ABC∽Rt△A′B′C′,可设法证.若设,则只需证.

证明:设,则AB=kA′B′,AC=kA′C′.

由勾股定理,得,

∴ .

∴

∴ Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

练习

1.底角相等的两个等腰三角形是否相似?顶角相等的两个等腰三角形呢?证明你的结论.

(1) (2)

(1)∵ ∠B=∠C,∠E=∠F且∠B=∠E

∴ ∠C=∠F

∴ △ABC∽△DEF

(2) ∵ ∠B=(180°-∠A),∠E=(180°-∠D)且∠A=∠D

∴ ∠B=∠E

∴ △ABC∽△DEF

2.如图,Rt△ABC中,CD是斜边AB上的高.求证:(1)△ACD∽△ABC;(2)△CBD∽△ABC.

证明:(1)∵ CD⊥AB

∴ ∠ADC=∠ACB=90°

又 ∠A=∠A

∴ △ACD∽△ABC

(2)∵ CD⊥AB

∴ ∠CDB=∠ACB=90°

又 ∠B=∠B

∴ △CBD∽△ABC

3.如果Rt△ABC的两直角边分别为3和4,那么以3k和4k(k是正整数)为直角边的直角三角形一定与Rt△ABC相似吗?为什么?

解:如图,∵ ,

∴

又 ∠C=∠C′=90°

∴ Rt△ABC∽Rt△A′B′C′

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在探究式教学中教师是学生学习的组织者、引导者、合作者、共同研究者,教学过程中鼓励学生大胆探索,引导学生关注过程,及时肯定学生的表现,鼓励创新.备课时应多考虑学生学法的突破,教学时只在关键处点拨,在不足时补充.与学生平等地交流,创设民主、和谐的学习氛围.

相似三角形的性质

一、教学目标

(一)知识与技能:能探索相似三角形一系列性质的证明过程,理解相似三角形的性质,并能运用相似三角形的性质计算有关角、边、周长和面积问题.

(二)过程与方法:通过实际情境的创设和解决,使学生逐步掌握把实际问题转化为数学问题,复杂问题转化为简单问题的思想方法.

(三)情感态度与价值观:学生在充分经历自学、探究、交流、当堂练习等活动中,获得成功的体验,调动主动学习的积极性,感受数学学习的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:相似三角形性质定理的探索及应用.

难点:似三角形性质的归纳推理,特别是面积之间的关系,并且注意“相似比”与“相似比的平方”的区分.

三、教学过程

思考

三角形中有各种各样的几何量,例如三条边的长度,三个内角的度数,高、中线、角平分线的长度、以及周长、面积等.如果两个三角形相似,那么它们的这些几何量之间有什么关系呢?

探究

如图,△ABC∽△A′B′C′,相似比为k,它们对应高、对应中线、对应角平分线的比各是多少?

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应高AD和A′D′.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴ ∠B=∠B′

又 AD⊥BC,A′D′⊥B′C′

∴ ∠ADB=∠A′D′B′=90°

∴ △ABD∽△A′B′D′

∴

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应中线AE和A′E′.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴ ∠B=∠B′

又 E、E′分别是BC,B′C′的中点

∴ BE=BC,B′E′=B′C′

∴

∴

∴ △ABE∽△A′B′E′

∴

如图,分别作△ABC和△A′B′C′的对应角平线AF和A′F′.

∵ △ABC∽△A′B′C′,∴ ∠B=∠B′,∠BAC=∠B′A′C′

∵ AF、A′F′分别平分∠BAC和∠B′A′C′

∴ ∠BAF=∠BAC,∠BA′F′= ∠B′A′C′

∴ ∠BAF=∠BA′F′

∴ △ABF∽△A′B′F′

∴

相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比.

一般地,我们有:相似三角形对应线段的比等于相似比.

相似三角形的周长有什么关系?

如图,△ABC∽△A′B′C′,相似比为k.

∵ △ABC∽△A′B′C′

∴

∴ AB=kA′B′,BC=kB′C′,AC=kA′C′

∴

相似三角形周长的比等于相似比.

思考

相似三角形面积的比与相似比有什么系?

相似三角形面积的比等于相似比的平方.

例3 如图,在△ABC和△DEF中,AB=2DE,AC=2DF,∠A=∠D.若△ABC的边BC上的高为6,面积为,求△DEF的边EF上的高和面积.

解:在△ABC和△DEF中,

∵ AB=2DE,AC=2DF

∴

又 ∠D=∠A

∴ △DEF∽△ABC,△DEF与△ABC的相似比为

∵ △ABC的边BC上的高为6,面积为

∴ △DEF的边EF上的高为×6=3,面积为×=

知识梳理

知识点一 相似三角形对应线段之比

相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比.

知识点二 相似三角形的周长之比

相似三角形周长的比等于相似比.类似地,相似多边形周长的比等于相似比.

知识点三 相似三角形的面积之比

相似三角形面积的比等于相似比的平方.类似地,相似多边形面积的比等于相似比的平方.

练习

1.判断题(正确的画“√”,错误的画“╳”)

(1)一个三角形的各边长扩大为原来的5倍,这个三角形的角平分线也扩大为原来的5倍;( )

(2)一个三角形的各边长扩大为原来的9倍,这个三角形的面积也扩大为原来的9倍. ( )

2.如图,△ABC与△A′B′C′相似,AD,BE是△ABC的高,A′D′,B′E′是△A′B′C′的高,求证.

证明:∵ △ABC∽△A′B′C′,且AD,A′D′是对应边BC与B′C′上的两条高.

∴

同理,

∴

3.在一张复印出来的纸上,一个三角形的一条边由原图中的2cm变成了6cm,放缩比例是多少?这个三角形的面积发生了怎样的变化.

解:放缩比例是6:2=3:1,即放大到原来的3倍;面积比是9:1,即面积扩大到原来的9倍.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

本节教学过程中,学生们都主动地参与了课堂活动,积极地交流探讨,发现的问题较多:相似三角形的周长比,面积比,相似比在书写时要注意对应关系,不对应时,计算结果正好相反;这两个性质使用的前提条件是相似三角形等等.同学们讨论非常激烈,本节课堂教学取得了明显的效果.

相似三角形应用举例

一、教学目标

(一)知识与技能:1.应用相似三角形的有关知识去解诀简单的实际问题;1.应用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

(二)过程与方法:经历应用相似三角形的有关知识去解诀简单的实际问题的全过程,培养学生的应用意识和把实际问题转化为数学问题并用数学方法去分析、解诀实际问题的能力.

(三)情感态度与价值观:1.通过著名的科学家如何测量神秘的金字塔的高度来激发学生学数学的兴趣,使全体学生积极参与探索,体验成功的喜悦;2.力求培养学生科学,正确的数学观,体现探索精神.

二、教学重点、难点

重点:运用三角形相似的知识计算不能直接测量物体的长度和高度.

难点:通过审题、思考后,如何在实际问题中抽象出相似三角形的模型.

三、教学过程

知识回顾

1.相似三角形的判定:

(1) 通过平行线;(2) 三边成比例;(3) 两边成比例且夹角相等;(4) 两角分别相等.

2.相似三角形的性质:

(1) 对应边成比例,对应角相等;

(2) 相似三角形对应高的比,对应中线的比与对应角平分线的比都等于相似比;

(3) 相似三角形周长的比等于相似比;

(4) 相似三角形面积的比等于相似比的平方.

例4 据传说,古希腊数学家、天文学家泰勒斯曾利用相似三角形的原理,在金字塔影子的顶部立一根木杆,借助太阳光线构成两个相似三角形,来测量金字塔的高度.

如图,木杆EF长2m,它的影长FD为3m,测得OA为201m,求金字塔的高度BO.

怎样测出OA的长?

由于太阳离我们非常遥远,因此可以把太阳光近似的看成平行光线.

解:太阳光是平行光线,因此∠BAO=∠EDF

又 ∠AOB=∠DFE=90°

∴ △ABO∽△DEF

∴

∴

因此金字塔的高度为134m.

例5 如图,为了估算河的宽度,我们可以在河对岸选定一个目标点P,在近岸取点Q和S,使点P、Q、S共线且直线PS与河垂直,接着在过点S且与PS垂直的直线a上选择适当的点T,确定PT与过点Q且垂直PS的直线b的交点R.已测得QS=45m,ST=90m,QR=60m,请根据这些数据,计算河宽PQ.

解:∵ ∠PQR=∠PST=90°,∠P=∠P

∴ △PQR∽△PST

∴

即 ,,PQ×90=(PQ+45)×60,解得 PQ=90(m)

因此,河宽大约为90m.

例6 如图,左、右并排的两棵大树的高分别为AB=8m和CD=12m,两树底部的距离BD=5m,一个人估计自己眼晴距地面1.6m.她沿着正对这两棵树的一条水平直路l从左向右前进,当她与左边较低的树的距离小于多少时,就不能看到右边较高的树的顶端点C了?

分析:如图,设观察者眼睛的位置为点F,画出观察者的水平视线FG,分别交AB、CD于点H、K.视线FA与FG的夹角∠AFH是观察点A时的仰角.类似地,∠CFK是观察点C时的仰角.由于树的遮挡,区域Ⅰ和Ⅱ,观察者都看不到.

解:如图,假设观察者从左向右走到点E时,她的眼睛的位置点E与两树的顶端A、C恰在一条直线上.

∵ AB⊥l,CD⊥l,∴ AB∥CD

∴ △AEH∽△CEK

∴

即 ,解得 EH=8(m)

由此可知,如果观察者继续前进,当她与左边的树的距离小于8m时,由于这棵树的遮挡,她看不到右边树的顶端C.

练习

1.在某一时刻,测得一根高为1.8m的竹竿的影长为3m,同时测得一栋楼的影长为90m,这栋楼的高度是多少?

解:在同一时刻物体的高度与它的影长成正比,设这栋楼的高度是xm,依题意得

解得 x=54

答:这栋楼的高度是54m.

2.如图,测得BD=120m,DC=60m,EC=50m,求河宽AB.

解:∵ AB⊥BC,CE⊥BC

∴ ∠B=∠C=90°

又 ∠ADB=∠EDC

∴ △ABD∽△ECD

∴

即

解得,AB=100

因此,河宽AB为100m.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

通过本节知识的学习,可以使学生综合运用三角形相似的判定和性质解决问题,发展学生的应用意识,加深学生对相似三角形的理解和认识.基本达到了预期的教学目标,大部分学生都学会了建立数学模型,利用相似的判定和性质来解决实际问题.

位似图形及作图

一、教学目标

(一)知识与技能:1.了解位似图形、位似中心、位似比的概念;2.掌握位似图形的性质,会画位似图形.

(二)过程与方法:1.先通讨观察具有位似位置的图形,了解位似图形的定义和掌握位似图形的性质;2.画位以图形发展学生的应用意识和动手操作能力.

(三)情感态度与价值观:1.养成独立观察思考的习惯,感受平面几何图形的美;2.通过学习培养学生的合作意识,激发学生学习数学的兴趣.

二、教学重点、难点

重点:了解并掌握位似图形的定义和性质.

难点:掌握位似图形的画法,能够利用作位似图形的方法将一个图形放大或缩小.

三、教学过程

幻灯机

下面的一组图片是形状相同的图形.在图片①上取一点A,它与另一张图片(如图片②)上相应的点B之间的连线是否经过镜头中心P?在图片上换其他的点试试,还有类似的规律吗?

思考

下图中有相似多边形吗?如果有,这种相似有什么特征?

上图中,每幅图的两个多边形不仅相似,而且对应顶点的连线相交于一点,像这样的两个图形叫做位似图形,这点叫做位似中心.这时我们说这两个图形关于这点位似.这时的相似比又称位似比.

辨一辨

以下两组图形,它们是位似图形吗?如果是请找出它的位似中心,如果不是请说明理由.

知识梳理

“位似”是一种特殊的“相似”,即两个图形除在形状上相同外,在位置关系上还符合以下条件:(1)对应顶点的连线都经过同一点;(2)对应边互相平行或共线.

判别两个图形位似的关键是寻找位似中心,位似中心可以在两个图形的同侧、两个图形之间或两个图形内,还可以在其中一个图形的边或顶点上.

如何将一个图形放大或缩小,你有哪些方法?利用位似,可以将一个图形放大或缩小.

例如,要把四边形ABCD缩小到原来的,我们可以在四边形外任取一点O,分别在线段OA、OB、OC、OD上取点A'、B'、C'、D',使得,顺次连接点A'、B'、C'、D',所得四边形A'B'C'D'就是所要求的图形.

你还有其它方法吗?

探究

在四边ABCD外任取一点O,分别在OA、OB、OC、OD的反向延长线上取A'、B'、C'、D',使得,四边形A'B'C'D'与四边形ABCD有什么关系?如果点O取在四边形ABCD内部呢?

则:四边形A'B'C'D'为所要求的图形.

方法总结

利用位似,可以将一个图形放大或缩小,主要方法有两种:

方法一:在图形外取一点作为位似中心,按要求将图形放大或缩小;

方法二:在图形内取一点作为位似中心,按要求将图形放大或缩小.

利用位似作图形的基本过程:

(1)确定位似中心;

(2)连接图形各顶点与位似中心;

(3)在连接图形各顶点与位似中心的线段或其延长线(或反向延长线)上按位似比进行取点;

(4)顺次连接各点,所得图形就是所要求的图形.

练习

1.如图,△OAB和△OCD是位似图形,AB与CD平行吗?为什么?

解:AB∥CD,理由如下:

∵ △OAB和△OCD是位似图形

∴ △OAB∽△OCD

∴ ∠OBA=∠ODC

∴ AB∥CD

2.如图,以O为位似中心,将△ABC放大为原来的3倍.

解:连接OA、OB、OC,并分别延长OA、OB、OC,在延长线上分别取A',B',C'三点,使OA'=3OA,OB'=3OB,OC'=3OC.顺次连接A',B',C',所得△A'B'C'就是所要求的图形.

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

在教学过程中,为了便于学生理解位似图形的特征,应注意让学生通过动手操作、猜想、试验等方式获得感性认识,然后通过归纳总结上升到理性认识,将形象与抽象有机结合,形成对位似图形的认识.教师应把学习的主动权充分放给学生,在每一环节及时归纳总结,使学生学有所收获.

位似图形的坐标变化规律

一、教学目标

(一)知识与技能:1.掌握平面直角坐标系下的位似图形的点的坐标的变化特点;2.能够利用这个变化特点画出平面直角坐标系下的位似图形.

(二)过程与方法:经历平面直角坐标系下的位似图形的点的坐标的变化特点的探究和应用的过程,进一步提高学生分析解决问题的能力.

(三)情感态度与价值观:经历规律的探究和应用过程,培养学生的探究精神,通过四种变换构图,培养学生学习数学的乐趣.

二、教学重点、难点

重点:用图形的坐标变化来表示图形的位似变换.

难点:平面直角坐标系下位似图形的点的坐标变化特点的归纳.

三、教学过程

知识回顾

1.如图,若AB∥CD,则△OAB___△OCD,△OAB与△OCD是_____图形,点O是它们的_________;

2.在平面直角坐标系中,若点A的坐标为(2,3),则点A关于x轴对称的点的坐标是_______,关于y轴对称的点的坐标是_______,关于原点对称的点的坐标是________.

图形的变换(平移、轴对称、旋转(中心对称))

类似地,位似也可以用两个图形坐标之间的关系来表示.

探究

如图,在直角坐标系中,有两点A(6,3),B(6,0).以

原点O为位似中心,相似比为,把线段AB缩小.观察对应

点之间坐标的变化,你有什么发现?

A'(___,___),B'(___,___);A″(___,___),B″(___,___).

如图,△AOC三个顶点的坐标分别为A(4,4),O(0,0),C(5,0).以点O为位似中心,相似比为2,将△AOC放大.观察对应顶点坐标的变化,你有什么发现?

A'(___,___),O(___,___),C'(___,___);A″(___,___),O(___,___),C″(____,___).

归纳总结

一般地,在平面直角坐标系中,如果以原点为位似中心,画出一个与原图形位似的图形,使它与原图形的相似比为k,那么与原图形上的点(x,y)对应的位似图形上的点的坐标为(___,___)或(____,____).

例 如图,△ABO三个顶点的坐标分别为A(-2,4),B(-2,0),O(0,0). 以原点O为位似中心,画出一个三角形,使它与△ABO的相似比为.

分析:由于要画的图形是三角形,所以关键是确定它的各顶点坐标. 根据前面总结的规律,点A的对应点A'的坐标为 -2×,4×,即(-3,6).类似地,可以确定其它顶点的坐标.

解:如图,利用位似中对应点的坐标的变化规律,分别取点A'(-3,6),B' (-3,0),O(0,0). 顺次连接A',B',O,所得△A'B'O就是要画的一个图形.

还可以得到其他图形吗?

解:如图,利用位似中对应点的坐标的变化规律,分别取点A''(3,-6),B'' (3,0),O(0,0).顺次连接A'',B'',O,所得△A''B''O就是要画的一个图形.

练习

1.如图,把△AOB缩小后得到的△COD,求△COD与△AOB的相似比.

解:依题意得,△COD∽△AOB.

∵ B(5,0),D(2,0)

∴ OB=5,OD=2

∴ OD:OB=2:5

∴ △COD与△AOB的相似比为2:5.

2.如图,△ABO三个顶点的坐标分别为A(4,-5),B(6,0)O(0,0).以原点O为位似中心,把这个三角形放大为原来的2倍,得到△A'B'O'.写出△A'B'O'三个顶的坐标.

至此,我们已经学移、轴对称、旋转和位似等图形的变化方式.你能在下图所示的图案中找到它们吗?

课堂小结

1.本节课你有哪些收获?2.还有没解决的问题吗?

四、教学反思

这节课主要是让学生感受在平面直角坐标系中的位似图形根据坐标的变化而变化,教学过程中要提高学生学习积极性、使心情愉悦、思维活跃,这样才能真正激发学生学习数学的兴趣,提高课堂学习效率.

第27章相似小结与复习

一、教学目标

(一)知识与技能:1.加深了解比例的基本性质、线段的比、成比例线段,认识图形的相似位似等概念和性质;2.理解相似图形的性质与判定、位似的性质与把一个图形放大或缩小,在同一坐标系下感受位似变换后点的坐标的变化规律.

(二)过程与方法:1.经历知识探究的过程,使学生将实际问题转化为相似三角形这一数学模型,达到熟练、灵活运用;2.在解决实际问题的过程中,提高学生建立数学模型的能力;3.经历对图形的观察、探究、交流、归纳的的过程,提高同学们的画图能力和对图形的感知意识.

(三)情感态度与价值观:1.在教学活动中发展学生的转化意识和探究合作交流的习惯;2.更进一步地体会相似三角形的实际应用价值;3.让学生深刻地体会到数学来源于生活,又应用到生活中,增加学生应用数学知识解决实际问题的经验和感受;4.提高学生对图形的感知水平,发展学生的审美意识.

二、教学重点、难点

重点:1.利用相似三角形的知识解决实际的问题;2.位似的应用及在平面直角坐标系中作位似图形.

难点:如何把实际问题抽象为相似三角形、位似形这-数学模型.

三、教学过程

知识梳理

一、图形的相似

1.形状相同的图形;

①表象:大小不等(或相等),形状相同.②实质:各对应角相等、各对应边成比例.

2.相似多边形;3.相似比:相似多边形对应边的比.

二、相似三角形的判定

1.通过定义(三个角分别相等,三条边成比例);2.平行于三角形一边的直线;3.三边成比例;4.两边成比例且夹角相等;5.两角分别相等;6.两直角三角形的斜边和一条直角边成比例.

三、相似三角形的性质

1.对应角相等、对应边成比例;2.对应高、中线、角平分线的比等于相似比;3.周长比等于相似比;4.面积比等于相似比的平方.

四、相似三角形的应用

1.测高:测量不能到达顶部的物体的高度,通常用“在同一时刻物高与影长成比例”的原理解决.

2.测距:测量不能到达两点间的距离,常构造相似三角形求解.

五、位似

1.如果两个图形不仅相似,而且对应顶点的连线相交于一点,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.(这时的相似比也称为位似比)

2.性质:位似图形上任意一对对应点到位似中心的距离之比等于位似比;对应线段平行或者在一条直线上.

3.位似性质的应用:能将一个图形放大或缩小.

4.平面直角坐标系中的位似

一般地,在平面直角坐标系中,如果以原点为位似中心,画出一个与原图形位似的图形,使它与原图形的相似比为k,那么与原图形上的点(x,y)对应的位似图形上的点的坐标为(kx,ky)或(-kx,-ky).

考点讲练

考点一 相似三角形的判定和性质

例1 如图,△ABC是等边三角形,CE是外角平分线,点D在AC上,连接BD并延长与CE交于点E.

(1)求证:△ABD∽△CED;

(2)若AB=6,AD=2CD,求BE的长.

(1)证明:∵ △ABC是等边三角形

∴ ∠BAC=∠ACB=60°

∴ ∠ACF=120°

∵ CE是∠ACF的平分线

∴ ∠ACE=60°