第12课 辽宋夏金元的文化课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第12课 辽宋夏金元的文化课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-11 15:30:38 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

学习目标:了解宋代儒学复兴的表现,概述辽宋夏金元在文学艺术,科技,文字领域取得的新成就。认识辽宋夏金元这一时期在文化的新变化。

第12课

辽宋夏金元的文化

壹

贰

叁

儒学复兴——程朱理学

文学艺术——市井文化

科技——成就显著

肆

少数民族文字——交融创新

学习目录

1、背景

①魏晋南北朝,佛、道盛行,冲击了儒学的正统地位。

③唐朝韩愈率先提出复兴儒学,成为宋明理学的先声

②三国到五代,儒学以阐释经书字句为主,日益僵化。

一、儒学复兴——程朱理学

材料:宋代的阶级和民族斗争特别尖锐,一些儒家学者想从儒家经典中去寻找新的答案和新的思想武器,以挽救社会危机。宋代的科学技术有了很大发展,特别是印刷术的广泛应用,对书籍的传播和文化的普及产生了重要推动作用,有利于广大平民子弟加入到读书人的队伍中去。从北宋中期起,经义考试逐渐在科举中取得了重要地位。当时的经义考试,既可承袭旧说,又可自为立说,这对以理解经义内涵为主的新儒学的产生是一个有力的推动。 ——朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

探究新知

材料:朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱嘉提出了“存天理,灭人欲” 之说天理是公道与良知。朱嘉说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱嘉区分了“欲” 和“人欲” 。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱嘉要灭的是“人欲”,又叫物欲。……针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知” 之旨,即要求人要 “推完事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱存天理、灭人欲等理学观念的反思》

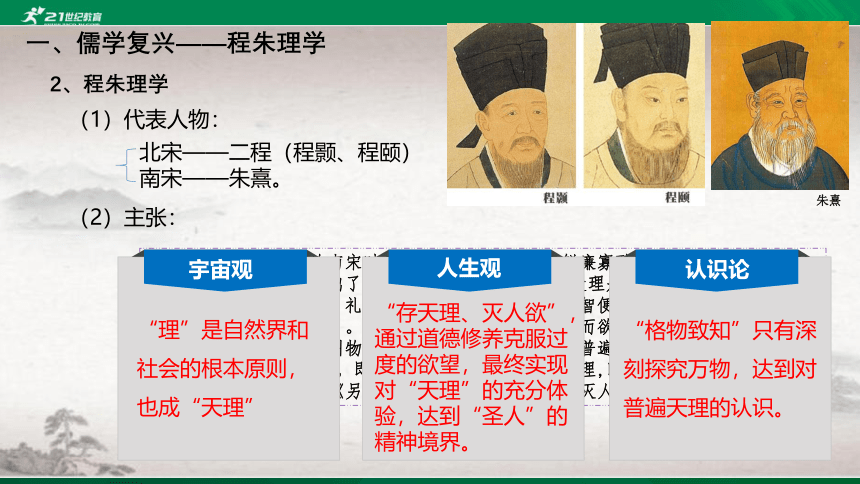

2、程朱理学

北宋——二程(程颢、程颐)

南宋——朱熹。

(2)主张:

一、儒学复兴——程朱理学

朱熹

(1)代表人物:

宇宙观

人生观

认识论

“理”是自然界和社会的根本原则,也成“天理”

“存天理、灭人欲”,通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,达到“圣人”的精神境界。

“格物致知”只有深刻探究万物,达到对普遍天理的认识。

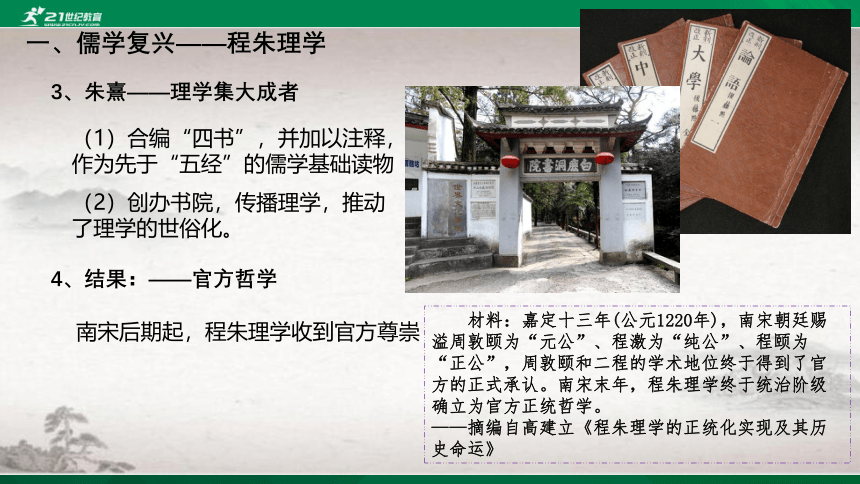

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物

南宋后期起,程朱理学收到官方尊崇

3、朱熹——理学集大成者

一、儒学复兴——程朱理学

(2)创办书院,传播理学,推动了理学的世俗化。

4、结果:——官方哲学

材料:嘉定十三年(公元1220年),南宋朝廷赐溢周敦颐为“元公”、程激为“纯公”、程颐为“正公”,周敦颐和二程的学术地位终于得到了官方的正式承认。南宋末年,程朱理学终于统治阶级确立为官方正统哲学。

——摘编自高建立《程朱理学的正统化实现及其历史命运》

问题探究:据材料并结合所学,说明宋明理学对塑造民族性格的影响。

一、儒学复兴——程朱理学

材料:理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

—— 张岱年、方立克《中国文化概论》

1、忧患意识——强调人的社会责任感和历史使命,激励士人胸怀天下,奋发进取。

2、崇尚道德——注重气节道德,充分意识到道德对社会和人生的重要性

3、和谐意识——人与自然、小到家庭,大到民族、国家。

4、强调力行——力行意识及其所体现的务实倾向和自强精神

5、消极——用三纲五常维系封建专制,压制扼杀人的自然欲望。

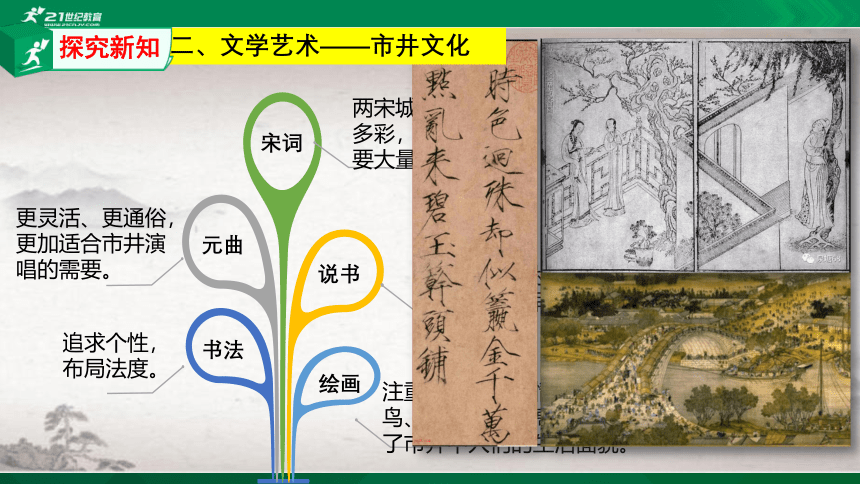

宋词

元曲

说书

绘画

书法

两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量的歌词。

更灵活、更通俗,更加适合市井演唱的需要。

说书底本成为话本,实际是早期的白话小说。

注重意境和笔墨情趣,花鸟、人物画水平高。描绘了市井中人们的生活面貌。

追求个性,布局法度。

二、文学艺术——市井文化

探究新知

材料:北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及健康、成都等都是人口达百万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,接管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时。”

——袁行霈《中国文学史》

问题探究:根据材料结合所学,概括世俗化趋势的推动因素有哪些。

(1)城市化、商品经济的发展;

(2)娱乐设施的繁荣;

(3)市民阶层的壮大;

(4)人民消费能力的提高;

(5)科技发展(印刷术普及)

二、文学艺术——市井文化

《大宋书坊图》

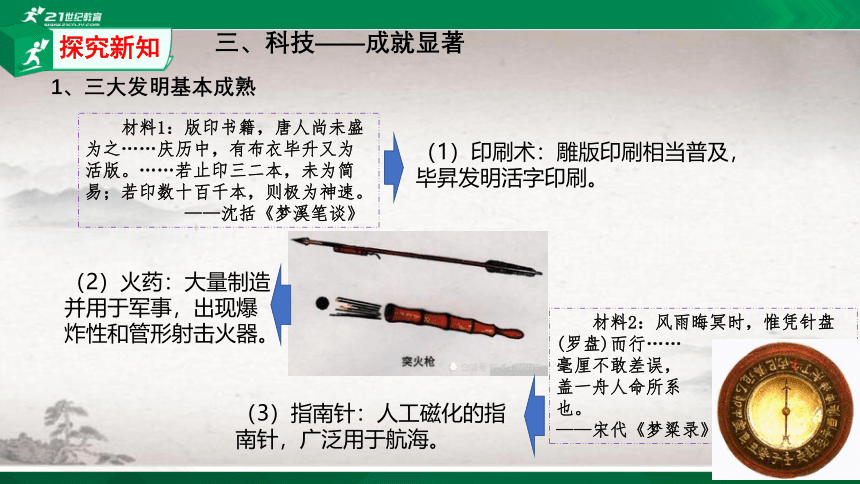

三、科技——成就显著

1、三大发明基本成熟

材料1:版印书籍,唐人尚未盛为之……庆历中,有布衣毕升又为活版。……若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。

——沈括《梦溪笔谈》

(1)印刷术:雕版印刷相当普及,毕昇发明活字印刷。

(2)火药:大量制造并用于军事,出现爆炸性和管形射击火器。

(3)指南针:人工磁化的指南针,广泛用于航海。

材料2:风雨晦冥时,惟凭针盘(罗盘)而行……

毫厘不敢差误,

盖一舟人命所系

也。

——宋代《梦粱录》

探究新知

三、科技——成就显著

2、其他科技成就

(1)沈括著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。

(2)郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持天文测量,编订《授时历》,测定数据在当时世界处于领先地位。

(3)王祯编撰《农书》及南北农业技术于一体,关于农业工具的记载尤为丰富。

三、科技——成就显著

材料3:火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆 。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料2:中国人眼中的四大发明:外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国拿来当饭吃。

—— 鲁迅《电的利弊》

材料1:在公元3世纪到13世纪之间,中国保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。

——李约瑟博士《中国科学技术史》

史料实证:三则史料对研究中国古代科技状况是否矛盾,请加以说明。并谈一下研究历史问题时如何选择史料。

不矛盾,材料1:宋元时期随着中国经济社会的发展,推动了科学的进步,尤其以三大发明(印刷术、火药、指南针)为代表,

领先于世界。天文、历法、农业等科技也取得了多方面的成就,远远超过同时代的欧洲。材料2、3从不同角度论述科技的影响。材料2由于中国封建制度的本质决定了科技对促进经济社会发展的作用十分有限。材料3从欧洲社会转型的角度认识三大发明的传入对推动欧洲社会向资本主义转型的重要作用。

研究历史史料的选择要坚持全面、辩证、比较等原则,选择一手史料。李约瑟和马克思的著作都属于二手史料,使用时需要小心谨慎。《电的利弊》属于文学创作,文学作品并非史料,而是经艺术手法加工过的资料,有史实成分,使用时需要参考其它史料辨别真伪。

三、少数民族文字——交融创新

契丹文

女真文字

西夏文

蒙古文

模仿汉字创造本民族文字

八思巴字用于拼写多民族语言

(汉语拼音化的最早尝试)

反映了辽宋夏金元时期民族交流、民族融合的时代潮流

儒学复兴

文学艺术

科技

少数民族文字

程朱理学

官方哲学、正统思想

宋词、元曲

话本、书法

绘画

三大发明

沈括、郭守敬

模仿汉字

蒙古文与汉语拼音化

世俗化,丰富市民生活

促进人类社会进步

民族文化交融

中华文化博大精深、丰富多彩,影响世界

课堂小结

1.朱熹对《大学》极其推崇,相比于正心诚意、修身养性更强调齐家治国平天下。这反映出理学具有的突出特点是 ( )

A.注重道德教化的重要性

B.融合了佛道的合理成分

C.满足了商品经济的需求

D.强调强烈的社会责任感

课堂练习

2.“在人物塑造上,宋代话本小说以平凡人物为主,不再将非凡人物作为主要的塑造对象。”宋代话本在人物塑造上的变化实际反映了

A.知识分子社会地位的提高

B.儒学世俗化的发展趋向

C.“英雄造史”观念的形成

D.社会价值观的时代特征

3.元朝剧作家关汉卿,自称“郎君领袖,浪子班头”,沉溺于市井勾栏,基本上把全部精力都投入到元曲创作中。关汉卿这种类型的文人的出现,说明( )

A.政府不干预作家的文学创作

B.元朝剧作家多沉溺于市井生活

C.文学的世俗化倾向日益明显

D.元曲成为元朝文学代表

4.北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”当时,这一现象的出现主要得益于

A.造纸技术的重大改进

B.雕版印刷术广泛推广

C.活字印刷术的诞生

D.政府的大力支持

5.20世纪初,某学者在敦煌附近的遗址中,发掘出一种用“新文字”书写的佛经。后来有人找到一本名为《番汉合时掌中珠》的字典,才逐渐了解此种新文字的原则:使用楷书偏旁以代表各种意义。这种文字是( )

A.西夏文

B.藏文

C.波斯文

D.蒙古文

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

学习目标:了解宋代儒学复兴的表现,概述辽宋夏金元在文学艺术,科技,文字领域取得的新成就。认识辽宋夏金元这一时期在文化的新变化。

第12课

辽宋夏金元的文化

壹

贰

叁

儒学复兴——程朱理学

文学艺术——市井文化

科技——成就显著

肆

少数民族文字——交融创新

学习目录

1、背景

①魏晋南北朝,佛、道盛行,冲击了儒学的正统地位。

③唐朝韩愈率先提出复兴儒学,成为宋明理学的先声

②三国到五代,儒学以阐释经书字句为主,日益僵化。

一、儒学复兴——程朱理学

材料:宋代的阶级和民族斗争特别尖锐,一些儒家学者想从儒家经典中去寻找新的答案和新的思想武器,以挽救社会危机。宋代的科学技术有了很大发展,特别是印刷术的广泛应用,对书籍的传播和文化的普及产生了重要推动作用,有利于广大平民子弟加入到读书人的队伍中去。从北宋中期起,经义考试逐渐在科举中取得了重要地位。当时的经义考试,既可承袭旧说,又可自为立说,这对以理解经义内涵为主的新儒学的产生是一个有力的推动。 ——朱绍侯、齐涛、王育济《中国古代史》

探究新知

材料:朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱嘉提出了“存天理,灭人欲” 之说天理是公道与良知。朱嘉说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱嘉区分了“欲” 和“人欲” 。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱嘉要灭的是“人欲”,又叫物欲。……针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知” 之旨,即要求人要 “推完事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱存天理、灭人欲等理学观念的反思》

2、程朱理学

北宋——二程(程颢、程颐)

南宋——朱熹。

(2)主张:

一、儒学复兴——程朱理学

朱熹

(1)代表人物:

宇宙观

人生观

认识论

“理”是自然界和社会的根本原则,也成“天理”

“存天理、灭人欲”,通过道德修养克服过度的欲望,最终实现对“天理”的充分体验,达到“圣人”的精神境界。

“格物致知”只有深刻探究万物,达到对普遍天理的认识。

(1)合编“四书”,并加以注释,作为先于“五经”的儒学基础读物

南宋后期起,程朱理学收到官方尊崇

3、朱熹——理学集大成者

一、儒学复兴——程朱理学

(2)创办书院,传播理学,推动了理学的世俗化。

4、结果:——官方哲学

材料:嘉定十三年(公元1220年),南宋朝廷赐溢周敦颐为“元公”、程激为“纯公”、程颐为“正公”,周敦颐和二程的学术地位终于得到了官方的正式承认。南宋末年,程朱理学终于统治阶级确立为官方正统哲学。

——摘编自高建立《程朱理学的正统化实现及其历史命运》

问题探究:据材料并结合所学,说明宋明理学对塑造民族性格的影响。

一、儒学复兴——程朱理学

材料:理学是中国古代最为精致、最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

—— 张岱年、方立克《中国文化概论》

1、忧患意识——强调人的社会责任感和历史使命,激励士人胸怀天下,奋发进取。

2、崇尚道德——注重气节道德,充分意识到道德对社会和人生的重要性

3、和谐意识——人与自然、小到家庭,大到民族、国家。

4、强调力行——力行意识及其所体现的务实倾向和自强精神

5、消极——用三纲五常维系封建专制,压制扼杀人的自然欲望。

宋词

元曲

说书

绘画

书法

两宋城市生活丰富多彩,娱乐场所需要大量的歌词。

更灵活、更通俗,更加适合市井演唱的需要。

说书底本成为话本,实际是早期的白话小说。

注重意境和笔墨情趣,花鸟、人物画水平高。描绘了市井中人们的生活面貌。

追求个性,布局法度。

二、文学艺术——市井文化

探究新知

材料:北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及健康、成都等都是人口达百万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,接管调弦于茶坊酒肆”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于间。……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。于是声传一时。”

——袁行霈《中国文学史》

问题探究:根据材料结合所学,概括世俗化趋势的推动因素有哪些。

(1)城市化、商品经济的发展;

(2)娱乐设施的繁荣;

(3)市民阶层的壮大;

(4)人民消费能力的提高;

(5)科技发展(印刷术普及)

二、文学艺术——市井文化

《大宋书坊图》

三、科技——成就显著

1、三大发明基本成熟

材料1:版印书籍,唐人尚未盛为之……庆历中,有布衣毕升又为活版。……若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。

——沈括《梦溪笔谈》

(1)印刷术:雕版印刷相当普及,毕昇发明活字印刷。

(2)火药:大量制造并用于军事,出现爆炸性和管形射击火器。

(3)指南针:人工磁化的指南针,广泛用于航海。

材料2:风雨晦冥时,惟凭针盘(罗盘)而行……

毫厘不敢差误,

盖一舟人命所系

也。

——宋代《梦粱录》

探究新知

三、科技——成就显著

2、其他科技成就

(1)沈括著《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果。

(2)郭守敬设计和监制多种天文观测仪器,主持天文测量,编订《授时历》,测定数据在当时世界处于领先地位。

(3)王祯编撰《农书》及南北农业技术于一体,关于农业工具的记载尤为丰富。

三、科技——成就显著

材料3:火药、指南针、印刷术——这是预兆资产阶级社会到来的三大发明,火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆 。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料2:中国人眼中的四大发明:外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国拿来当饭吃。

—— 鲁迅《电的利弊》

材料1:在公元3世纪到13世纪之间,中国保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。

——李约瑟博士《中国科学技术史》

史料实证:三则史料对研究中国古代科技状况是否矛盾,请加以说明。并谈一下研究历史问题时如何选择史料。

不矛盾,材料1:宋元时期随着中国经济社会的发展,推动了科学的进步,尤其以三大发明(印刷术、火药、指南针)为代表,

领先于世界。天文、历法、农业等科技也取得了多方面的成就,远远超过同时代的欧洲。材料2、3从不同角度论述科技的影响。材料2由于中国封建制度的本质决定了科技对促进经济社会发展的作用十分有限。材料3从欧洲社会转型的角度认识三大发明的传入对推动欧洲社会向资本主义转型的重要作用。

研究历史史料的选择要坚持全面、辩证、比较等原则,选择一手史料。李约瑟和马克思的著作都属于二手史料,使用时需要小心谨慎。《电的利弊》属于文学创作,文学作品并非史料,而是经艺术手法加工过的资料,有史实成分,使用时需要参考其它史料辨别真伪。

三、少数民族文字——交融创新

契丹文

女真文字

西夏文

蒙古文

模仿汉字创造本民族文字

八思巴字用于拼写多民族语言

(汉语拼音化的最早尝试)

反映了辽宋夏金元时期民族交流、民族融合的时代潮流

儒学复兴

文学艺术

科技

少数民族文字

程朱理学

官方哲学、正统思想

宋词、元曲

话本、书法

绘画

三大发明

沈括、郭守敬

模仿汉字

蒙古文与汉语拼音化

世俗化,丰富市民生活

促进人类社会进步

民族文化交融

中华文化博大精深、丰富多彩,影响世界

课堂小结

1.朱熹对《大学》极其推崇,相比于正心诚意、修身养性更强调齐家治国平天下。这反映出理学具有的突出特点是 ( )

A.注重道德教化的重要性

B.融合了佛道的合理成分

C.满足了商品经济的需求

D.强调强烈的社会责任感

课堂练习

2.“在人物塑造上,宋代话本小说以平凡人物为主,不再将非凡人物作为主要的塑造对象。”宋代话本在人物塑造上的变化实际反映了

A.知识分子社会地位的提高

B.儒学世俗化的发展趋向

C.“英雄造史”观念的形成

D.社会价值观的时代特征

3.元朝剧作家关汉卿,自称“郎君领袖,浪子班头”,沉溺于市井勾栏,基本上把全部精力都投入到元曲创作中。关汉卿这种类型的文人的出现,说明( )

A.政府不干预作家的文学创作

B.元朝剧作家多沉溺于市井生活

C.文学的世俗化倾向日益明显

D.元曲成为元朝文学代表

4.北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载:“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速。”当时,这一现象的出现主要得益于

A.造纸技术的重大改进

B.雕版印刷术广泛推广

C.活字印刷术的诞生

D.政府的大力支持

5.20世纪初,某学者在敦煌附近的遗址中,发掘出一种用“新文字”书写的佛经。后来有人找到一本名为《番汉合时掌中珠》的字典,才逐渐了解此种新文字的原则:使用楷书偏旁以代表各种意义。这种文字是( )

A.西夏文

B.藏文

C.波斯文

D.蒙古文

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进