2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》人中之杰词中之龙辛弃疾课件(69张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.2《永遇乐 京口北固亭怀古》人中之杰词中之龙辛弃疾课件(69张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-11 09:33:48 | ||

图片预览

文档简介

(共69张PPT)

人中之杰

词中之龙

辛弃疾

作者生平

君子之交

诗歌创作

壹

贰

叁

壹

作者生平

辛弃疾(1140—1207)

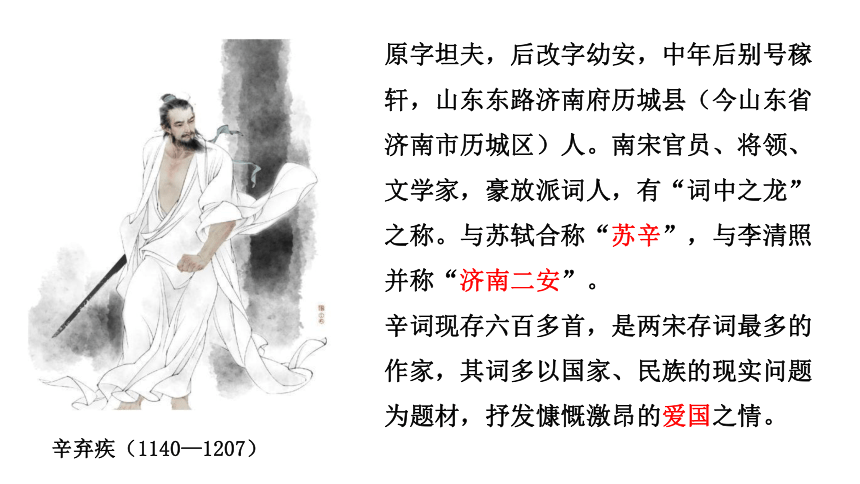

原字坦夫,后改字幼安,中年后别号稼轩,山东东路济南府历城县(今山东省济南市历城区)人。南宋官员、将领、文学家,豪放派词人,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛词现存六百多首,是两宋存词最多的作家,其词多以国家、民族的现实问题为题材,抒发慷慨激昂的爱国之情。

早年经历

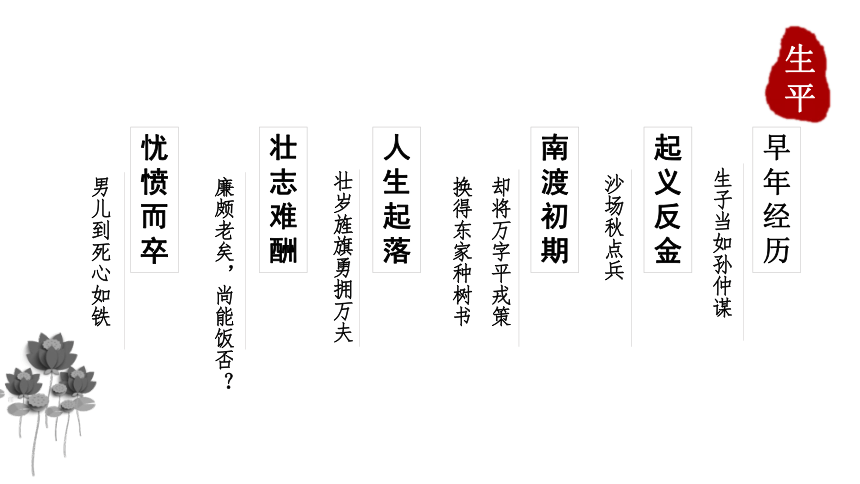

生子当如孙仲谋

起义反金

沙场秋点兵

南渡初期

却将万字平戎策 换得东家种树书

生平

壮志难酬

廉颇老矣,尚能饭否?

人生起落

壮岁旌旗勇拥万夫

忧愤而卒

男儿到死心如铁

早年经历

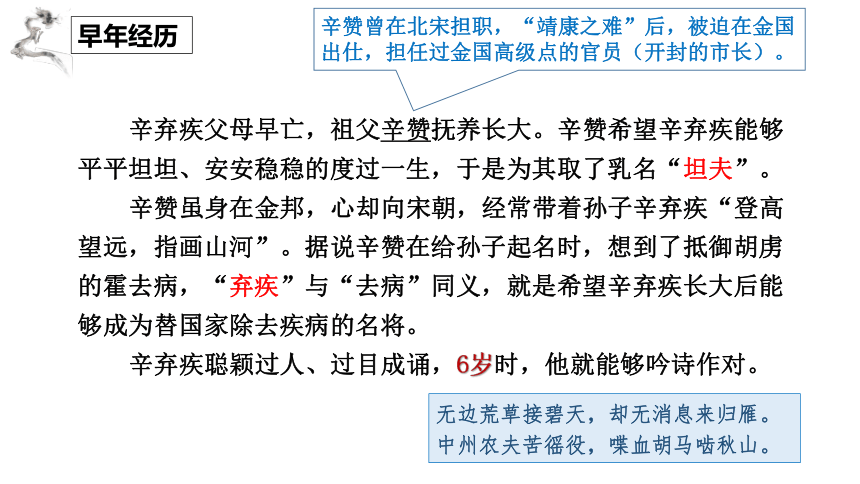

辛弃疾父母早亡,祖父辛赞抚养长大。辛赞希望辛弃疾能够平平坦坦、安安稳稳的度过一生,于是为其取了乳名“坦夫”。

辛赞虽身在金邦,心却向宋朝,经常带着孙子辛弃疾“登高望远,指画山河”。据说辛赞在给孙子起名时,想到了抵御胡虏的霍去病,“弃疾”与“去病”同义,就是希望辛弃疾长大后能够成为替国家除去疾病的名将。

辛弃疾聪颖过人、过目成诵,6岁时,他就能够吟诗作对。

辛赞曾在北宋担职,“靖康之难”后,被迫在金国出仕,担任过金国高级点的官员(开封的市长)。

无边荒草接碧天,却无消息来归雁。

中州农夫苦徭役,喋血胡马啮秋山。

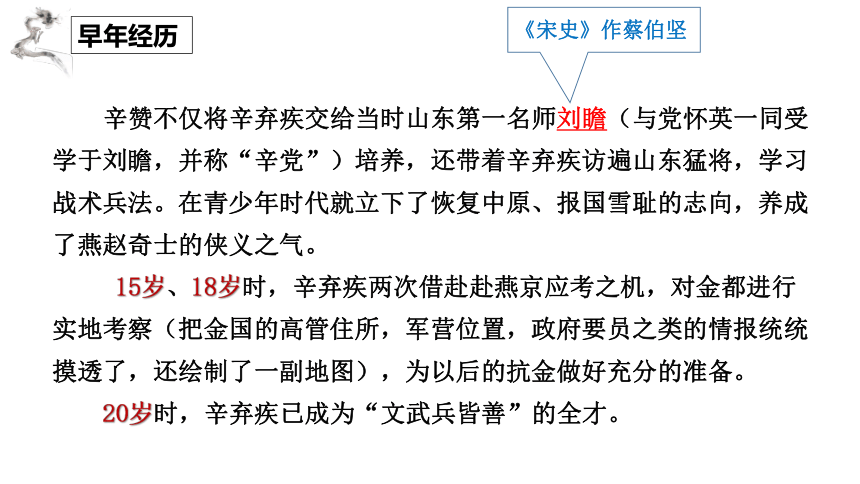

辛赞不仅将辛弃疾交给当时山东第一名师刘瞻(与党怀英一同受学于刘瞻,并称“辛党”)培养,还带着辛弃疾访遍山东猛将,学习战术兵法。在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向,养成了燕赵奇士的侠义之气。

15岁、18岁时,辛弃疾两次借赴赴燕京应考之机,对金都进行实地考察(把金国的高管住所,军营位置,政府要员之类的情报统统摸透了,还绘制了一副地图),为以后的抗金做好充分的准备。

20岁时,辛弃疾已成为“文武兵皆善”的全才。

《宋史》作蔡伯坚

早年经历

早年经历

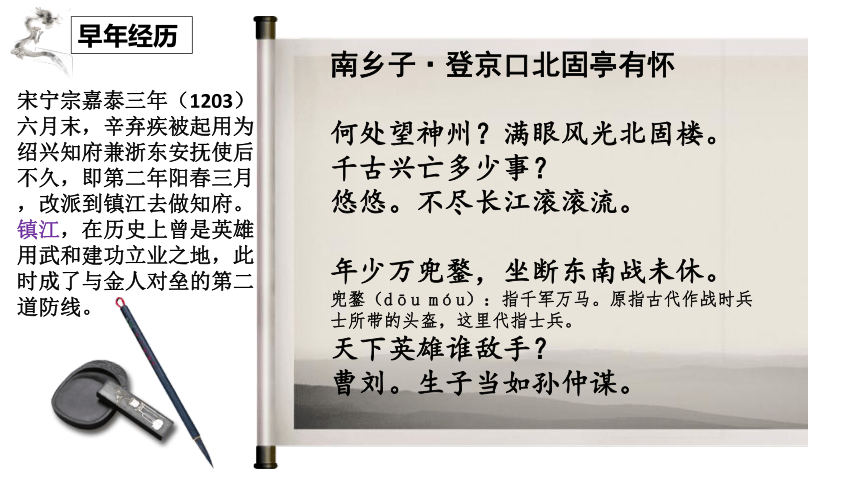

南乡子·登京口北固亭有怀

何处望神州?满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。

兜鍪(dōu móu):指千军万马。原指古代作战时兵士所带的头盔,这里代指士兵。

天下英雄谁敌手?

曹刘。生子当如孙仲谋。

宋宁宗嘉泰三年(1203)六月末,辛弃疾被起用为绍兴知府兼浙东安抚使后不久,即第二年阳春三月,改派到镇江去做知府。

镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。

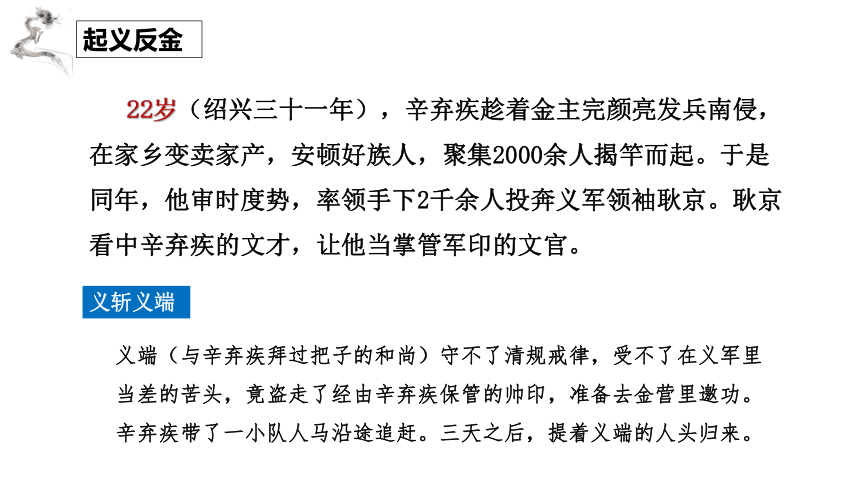

22岁(绍兴三十一年),辛弃疾趁着金主完颜亮发兵南侵,在家乡变卖家产,安顿好族人,聚集2000余人揭竿而起。于是同年,他审时度势,率领手下2千余人投奔义军领袖耿京。耿京看中辛弃疾的文才,让他当掌管军印的文官。

贰

起义反金

义斩义端

义端(与辛弃疾拜过把子的和尚)守不了清规戒律,受不了在义军里当差的苦头,竟盗走了经由辛弃疾保管的帅印,准备去金营里邀功。辛弃疾带了一小队人马沿途追赶。三天之后,提着义端的人头归来。

起义反金

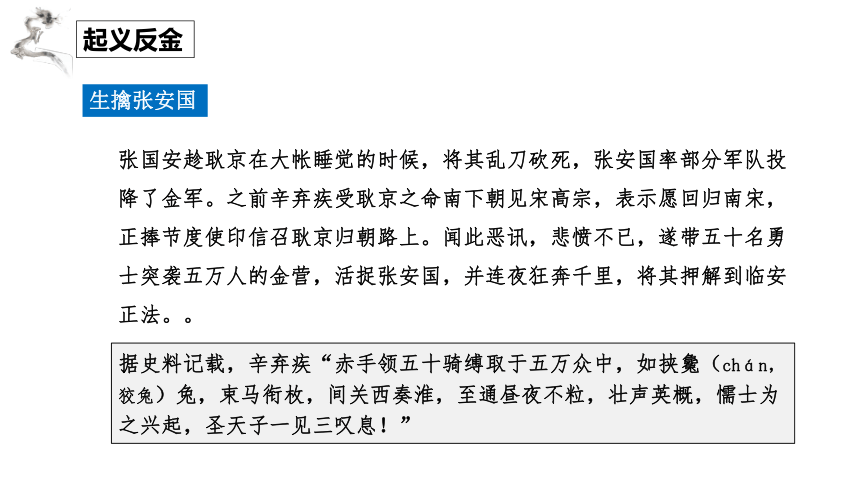

据史料记载,辛弃疾“赤手领五十骑缚取于五万众中,如挟毚(chán,狡兔)兔,束马衔枚,间关西奏淮,至通昼夜不粒,壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息!”

生擒张安国

张国安趁耿京在大帐睡觉的时候,将其乱刀砍死,张安国率部分军队投降了金军。之前辛弃疾受耿京之命南下朝见宋高宗,表示愿回归南宋,正捧节度使印信召耿京归朝路上。闻此恶讯,悲愤不已,遂带五十名勇士突袭五万人的金营,活捉张安国,并连夜狂奔千里,将其押解到临安正法。。

起义反金

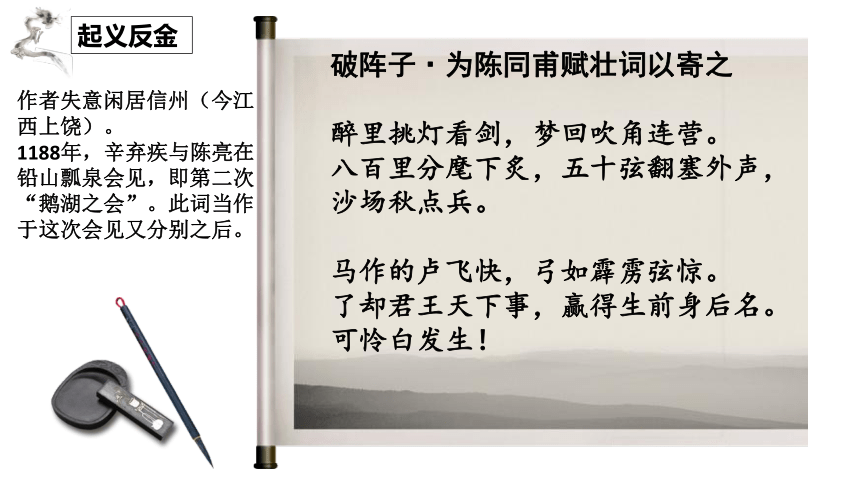

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

叁

南渡初期

辛弃疾活捉叛徒张安国之后,带领人马,一路南奔,成功回到宋朝。辛弃疾的英勇壮举,威震了南宋朝廷,受到宋高宗赏识,任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯,这时他才25岁。

此刻的辛弃疾,踌躇满志,壮怀激烈,满以为能有机会率军北伐,但他的策略并不受重视。宋高宗还将辛弃疾带来的起义军解散,安置到各地队伍中,辛弃疾也被任命为地方官,让他治理地方政务,远离朝政。

因为“归正人”的身份(宋代称沦于外邦而返回本朝者为归正人,即投归正统之人。),朝廷始终不信任辛弃疾。

1163年宋高宗赵构禅让,宋孝宗赵昚(shèn)继位。宋孝宗刚继位时,年轻气盛,意气风发,不仅给岳飞平反,还积极准备北伐,任命老将张浚北伐金国,收复中原故土。

北伐起初,宋军将士们斗志高昂,颇有收复之意。但不多时,13万人马全军覆灭,数万人被俘虏,多数士兵命丧黄泉,只有少部分人逃了回来。这次北伐,只用了短短二十天就宣告了失败。

北伐失败之后,宋孝宗被迫于隆兴二年(1164年)和金国签订屈辱的“隆兴和议”。

辛弃疾离开了江阴,被任命到广德(今安徽广德县)军中做通判。在广德为官时,辛弃疾迎娶了一生挚爱-镇江通判范邦彦之女范如兰。

在广德的四年中,辛弃疾写下了名声显著的论文——《美芹十论》。

南渡初期

南渡初期

鹧鸪天·

有客慨然谈功名因追念少年时事戏作

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。

锦襜(chān)突骑:穿锦绣短衣的快速骑兵。

襜:战袍。衣蔽前曰“襜”。

燕兵夜娖银胡觮,汉箭朝飞金仆姑。

娖(chuò):整理的意思。银胡觮(原字为“革”旁加“录”,音lù):银色或镶银的箭袋。一说娖为谨慎貌,胡觮是一种用皮制成的测听器,军士枕着它,可以测听三十里内外的人马声响,

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。

髭(zī)须:胡子。唇上曰髭,唇下为须

却将万字平戎策。换得东家种树书。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

人生起落

从1168年到1179年,十一年之间,辛弃疾从建康府通判、临安司农寺主簿、滁州、临安、江西、湖北,到大理寺少卿,再从大理寺少卿到湖北转运副使,再调任湖南转运副使。频繁的职务调动则让辛弃疾彻底对朝廷失去了信任与希望。

然而,以气节自负,以功业自期的辛弃疾绝不尸位素餐,庸庸碌碌。13年间调换14任官职,使他无法在任职上有大的作为和建树。 但任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,创建飞虎军,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。

凡是他仕履所及之地,不论为官时间的长短,总都有一番建树,无论治军、治民都声誉卓著。

1179年,辛弃疾由湖北漕移湖南。当年秋天,调任湖南安抚使。辛弃疾来潭州抚湘之前,江南东西和荆湖南北诸路,曾多次爆发小规模的农民起义事件。辛弃疾上任后,立即上书皇帝,建议让在湖南创建一支新的有战斗力的地方部队,并得到皇帝同意。

1180年,辛弃疾开始着手组建飞虎军。一支二千五百人的飞虎军,不久后便在他紧锣密鼓的措置下,组建成功。飞虎军队是当时沿江各地方军队中最精锐的一支队伍,维持了三四十年,成为南宋中后期维护湖南政治局势的军事支柱。金人称之为虎儿军,闻风丧胆,十分畏惧。

《宋史》称其“雄镇一方,为江上诸军之冠。”

人生起落

然而,辛弃疾直率果断的性格和对于北伐百折不挠的精神,得罪了不少权贵之人,对内倾轧的政治氛围中,却成了别人眼中的“出头鸟”,关于他“用钱如泥沙,杀人如草芥”的议论甚嚣尘上,一些人不满他的人开始在宋孝宗面前弹劾他,他旋即遭到罢官。

淳熙四年(1177)冬,江陵驻军中的统制官率逢原纵容其部曲殴打当地百姓,辛弃疾上疏论奏此事,建议对横行的军人和统制官加以惩处——因率逢原在朝廷有得力的后台,奏章未被采纳,反以帅守与驻军不能协同为由,被调任隆兴府(今江西南昌)的知府兼江西安抚使。

宋淳熙六年(1179),辛弃疾向朝廷奏进《论盗贼札子》,陈列“官逼民反”事实,为民请命,朝中震动。孝宗亲笔给辛写了一道诏谕,下令连同辛弃疾奏章,抄送各路帅守监司,妥议施行

人生起落

淳熙八年(1181年)春,辛弃疾在江西信州上饶兴建带湖新居庄园。他根据带湖四周的地形地势,亲自设计了“高处建舍,低处辟田”的庄园格局,并对家人说:“人生在勤,当以力田为先。”因此,他把带湖庄园取名为“稼轩”,并以此自号“稼轩居士”。

并且他也意识到自己“刚拙自信,年来不为众人所容”(《论盗贼札子》),所以早已做好了归隐的准备。

人生起落

人生起落

鹧鸪天·

有客慨然谈功名因追念少年时事戏作

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。

锦襜(chān)突骑:穿锦绣短衣的快速骑兵。

襜:战袍。衣蔽前曰“襜”。

燕兵夜娖银胡觮,汉箭朝飞金仆姑。

娖(chuò):整理的意思。银胡觮(原字为“革”旁加“录”,音lù):银色或镶银的箭袋。一说娖为谨慎貌,胡觮是一种用皮制成的测听器,军士枕着它,可以测听三十里内外的人马声响,

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。

髭(zī)须:胡子。唇上曰髭,唇下为须

却将万字平戎策。换得东家种树书。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

壮志难酬

宋孝宗淳熙八年(1181),辛弃疾因受奸臣排挤,被免罢官,回到上饶带湖家居,并在此生活了近十五年。在此期间,他虽也有过短暂的出仕经历,但以在上饶居住为多,

宋宁宗嘉泰三年(1203)六月,权臣韩侂胄得势,开始重新起用当年主战却被排挤的人,当时已经64岁的辛弃疾重新被任职。

不过韩侂胄是个玩弄权术的小人,利用自己的政治优势排除异己,后又轻率发起开禧北伐,最后丢掉了脑袋。

宋嘉泰四年(1204)正月,宋宁宗赵扩召见,65岁的辛弃疾陈述对付金人的意见,主张北伐,要有一段时间做充分的准备,提出应把用兵任务交给元老大臣。

3月,被派任镇江知府。到镇江后积极为对金用兵作准备,预制了一万套军服,计划招募一万名士丁。

没过多久,一些谏官的攻击诋毁辛弃疾,极力想让他下台,辛弃疾又被降了官,辛弃疾觉得失望透顶了,再也不对朝廷抱有希望了,此后朝廷安排各种官职,他都推辞不去上任了。

壮志难酬

壮志难酬

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

宋宁宗开禧元年(1205),辛弃疾66岁。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口。

忧愤而卒

开禧三年(1207)秋,68岁的辛弃疾,身染重病,朝廷再次起用他,任他为枢密都承旨,令他速到临安(杭州)赴任。诏令到铅山,辛弃疾已病重卧床不起,只得上奏请辞。

农历九月初十,爱国词人辛弃疾带着忧愤的心情和爱国之心离开人世,据说他临终时还大呼三声“杀贼!杀贼!”。

起义反金

贺新郎·同父见和,再用韵答之

老大那堪说,似而今、元龙臭味,孟公瓜葛。

我病君来高歌饮,惊散楼头飞雪。

笑富贵、千钧如发。硬语盘空谁来听?

记当年、只有西窗月。

重进酒,换鸣瑟。

事无两样人心别。问渠侬:神州毕竟,几番离合?

汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。

正目断、关河路绝。

我最怜君中宵舞,道"男儿到死心如铁"。

看试手,补天裂。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

宋孝宗乾道元年(1165)26岁 ,向孝宗赵眘奏进《美芹十论》,分析敌我形势,提出强兵复国的具体规划,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。

宋乾道六年七○年(1170)31岁,在延和殿受孝宗皇帝的召见,进奏《阻江为险须藉两淮》及《议练民兵守淮》两疏。

后将收复大计写成《九议》给宰相虞允文,,进一步阐发《美芹十论》的思想,陈述任人用兵之道,谋划富国中兴的大计。

宋乾道八年(1172)32岁, 有奏议上朝廷,论敌我形势,但得不到朝廷的反应。

宋淳熙六年(1179),40岁向朝廷奏进《论盗贼札子》。

宋绍熙三年(1192)53岁 向朝廷上疏,建议推行经界(清查地亩所有权与均平赋役负担)和改变盐法。

宋绍熙四年(1193)54岁,被皇帝召见,奏进《认荆襄上流为东南重地疏》,就长江上游的军事防御提供了几点意见,但没有受到重视。

宋嘉泰四年(1204)64岁,晋见宋宁宗,认为金国“必乱必亡”。

抗金练兵奏对

辛弃疾娶妻范邦彦之女范如玉。

辛弃疾与妻兄范如山(江苏靖江范氏五世祖)十分投合,范如山的儿子范炎(江苏靖江范氏六世祖)后来又娶了辛弃疾的女儿为妻。

辛弃疾与范家的两代联姻

范邦彦(1096—1169),字子美,邢州唐山(今河北邢台)人,宋徽宗宣和年间的太学生。宋钦宗靖康末年,邢州被金兵攻占,范邦彦家乡沉沦于金朝统治之下,范邦彦心怀沦亡之恨,考虑到只有先事于金,才能达到南下归宋的目的,于1145年范邦彦考中进士及第,任金与南宋交界处蔡州新息(今河南息县)县令,宋高宗绍兴三十一年(1161年),当南宋赵遵率兵反攻北上时,范邦彦率众开蔡州城门以迎王师,因效忠宋室之举,授与迪功郎,曾先后任湖州府长兴县丞、镇江府通判,并率全家南迁,徙居京口(今镇江市),子孙遂居京口,世称京口范氏,

贰

君子之交

君子之交

■辛弃疾与陈亮

■辛弃疾与陆游

■辛弃疾与朱熹

陈亮(1143年10月16日—1194年)婺州永康(今属浙江)人。原名陈汝能(“ 陈亮”这个名字,是宋孝宗初年改的),字同甫,号龙川,学者称为龙川先生。南宋思想家、文学家。

陈亮一生反对议和,是一个坚定的抗金派。他在及第以前竟然三次被下狱。51岁时,多年失意的陈亮一鸣惊人,在绍熙四年科举中拔得头筹,高中状元,被授职签书建康(南京)军判官厅公事。但因长期劳累忧国忧民,“忧患困折,精泽内耗,形体外高”,第二年就因病而逝,年仅52岁。

辛弃疾与陈亮

宋朝赵溍《养疴漫笔》:始闻辛稼轩名,访之。将至门,遇小桥,三跃而马三却。同甫怒拔剑挥马首,推马仆地,徒步而进。稼轩适倚楼,望见之,大惊异。遣人询之,则已及门,遂定交。

辛弃疾与陈亮

辛弃疾《贺新郎·把酒长亭说》的序言:陈同父自东阳来过余,留十日。与之同游鹅湖,且会朱晦庵于紫溪,不至,飘然东归。既别之明日,余意中殊恋恋,复欲追路。至鹭鸶林,则雪深泥滑,不得前矣。独饮方村,怅然久之,颇恨挽留之正是遂也。夜半投宿吴氏泉湖四望楼,闻邻笛悲甚,为赋《贺新郎》以见意。又五日,同父书来索词,心所同然者如此,可发千里一笑。

辛弃疾与陈亮

鹅湖之会

南宋淳熙二年(1175年)六月,吕祖谦为了调和朱熹"理学"和陆九渊"心学"之间的理论分歧,使两人的哲学观点"会归于一",于是出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月初,陆氏兄弟应约来到鹅湖寺,双方就各自的哲学观点展开了激烈的辩论,这就是中国思想史上著名的"鹅湖之会"。

后比喻具有开创性的辩论会。

淳熙十五年(1188)冬,陈亮从故乡浙江永康跋涉800多里,专程来江西访问辛弃疾。时值辛弃疾病中,患病卧床,但是知己相逢让他异常兴奋,他拖着病体顶风冒雪去迎接。鹅湖同游,瓢泉共饮,长歌相答,极论世事,两人纵谈十日,成为南宋词坛上著名的鹅湖之会。

辛弃疾与陈亮

此后,辛陈赋词多首唱和,两人共写了五首《贺新郎》,分别是:辛弃疾写信、陈亮回信、辛弃疾回信、陈亮回信、陈亮回信。这五首词,用的都是相同的韵,只表达了两个意思:一是收复失地的愿望,二是彼此思念之情。

淳熙五年(1178年)后,陈亮因为家仆杀人事件,卷入人命官司,深陷牢狱之灾。虽然陈亮没有打算麻烦好友,但是此时恢复官职的辛弃疾却不惜动用自己在官场上的所有资源,帮助他恢复了清白之身。

辛弃疾与陈亮

绍熙五年(1194年)陈亮死后,辛弃疾为之痛哭,赋《祭陈同甫文》,评价陈亮“盖至是而世未知同甫者,益信其为天下之伟人矣!”

辛弃疾和陈亮都有一身的本领和渴望为国建功立业的英雄梦,可是在那个年代,使得他们的梦想几乎遥不可及。对他们来说,遇到了精神如此契合的对方可以说是最幸运的事之一了。知己难求,就像辛弃疾在祭文中所说:“而今而后,欲与同甫憩鹅湖之清阴,酌瓢泉而共饮,长歌相答,极论世事,可复得耶 ”

辛弃疾与陆游

隆兴二年(1164年)春,37岁陆游在镇江任上结识张浚,献策出师北伐,在得知辛弃疾这样的英雄并未被重用之后,他大胆地向朝廷提议,要求纠正重南轻北的偏向,尤其要重用流亡江南的北方英贤,以使朝廷更有向心力,使部队更具战斗力。

淳熙十三年(1186)辛弃疾47岁,归隐江西,读到了陆游名动京城的《临安春雨初霁》,为陆游的才华所深深折服。

《临安春雨初霁》

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

辛弃疾比陆游整整小了15岁

辛弃疾与陆游

嘉泰三年(1203年)五月,陆游回到山阴,浙东安抚使兼绍兴知府辛弃疾拜访陆游,二人促膝长谈,共论国事。辛弃疾见陆游住宅简陋,多次提出帮他构筑田舍,都被陆游拒绝。

嘉泰四年(1204年),辛弃疾奉召入朝,陆游作诗送别,勉励他为国效命,协助韩侂胄谨慎用兵,早日实现复国大计。

辛弃疾与陆游

陆游与辛弃疾都有过颠沛流离的早年生活,都具备爱国爱家的赤胆忠心,都有着奔放豪爽的性格,都视恢复中原为己任。陆游有过火热的军旅生涯,辛弃疾更是有着万马丛中取敌将首级的壮举。

在仕途上,他们又都有着被冷落的失意,被排斥的无奈,以及抱负无处施展的苦闷。辛弃疾到绍兴任职之前,已整整被罢免了8年,陆游在此次出仕之前更是闲居了12年。相同的身世加深了他们彼此的理解与信任,使他们更加心意相投,英雄相惜。

辛弃疾与朱熹

淳熙七年(1180)冬,辛弃疾调任隆兴知府兼江西安抚使,时值严重旱灾,辛弃疾担负起救荒使命,在大街上贴出赈济榜文,只用八字:“劫禾者斩,闭粜者配!”朱熹称赞:“这便见得他有才”,以示钦佩。

淳熙九年(1182),辛弃疾被罢官,闲居上饶,朱熹听说后为之愤愤不平。他常对弟子说:“辛幼安是个人才,岂有使不得之理!”

辛弃疾与朱熹

绍熙二年(1191)冬,在家闲居十年之久的辛弃疾被朝廷起用为福建提刑。第二年六月,辛弃疾亲往在建阳考亭闲居的朱熹问政,朱熹赠他三句话:“临民以宽,待士以礼,驭吏以严。”辛弃疾虚心听从他的忠告,在福建做了许多于民有利的事。例如在汀州推行“经界法”,便减轻了百姓的赋役负担。

其实,绍熙元年(1190)朱熹任漳州知州时,看到豪强地主大肆兼并土地,百姓一致要求政府清查土地,推行按实有土地确定赋役的“经界法”,朱熹虽欲推行此法,无奈豪强地主强烈反对,经界之事仅在漳州实行数月便不了了之。朱熹与辛弃疾会面时,曾期许他能在治下推行此法,辛弃疾最终果然不负所望。

辛弃疾与朱熹

绍熙四年(1193),辛弃疾再次到建阳会见朱熹,两人同游武夷,泛舟九曲,看到武夷枫叶摇红,溪潭转碧,山水如画,他们诗兴大发,当即各自吟赋了《武夷棹歌》。当夜,朱熹又为辛弃疾的二斋室书写“克己复礼”“夙兴夜寐”相赠。

庆元六年(1200),71岁的朱熹久病而逝。辛弃疾对此痛苦万分,他在《祭朱晦庵文》中说:“所不朽者,垂万世名。孰谓公死,凛凛犹生!”此外,他还写下一阕词以悼念。

辛弃疾敬服朱熹的德行学问,视为师长辈,朱熹也欣赏辛弃疾的气节性情,虽然比辛大十岁。加之二人都坚持对金作战,反对议和,所以彼此惺惺相惜。

辛弃疾与朱熹

叁

诗歌创作

辛弃疾的思想

辛弃疾的思想

■坚持不渝的爱国主义精神,是辛弃疾思想的主导倾向。这表现为对中原山河和人民的系念,对恢复统一的向往,对苟安投降的谴责批判。辛弃疾的爱国思想有着悠久的历史渊源和深厚的现实基础,一方面他从小就受到祖父辛赞忠君爱国、抗金恢复的教育,继承了屈原、李白、杜甫等关注祖国命运的爱国忧民的优良传统;同时他的爱国思想又建立在对抗金形势的清醒认识和估计上。

■辛弃疾承受的是传统儒家教育,也濡染了佛老思想。

其人生观以积极入世的儒家思想为主;但在退职闲居,特别是他的晚年,因抗金理想不能实现,喜欢出入老庄、谈禅说佛,向归依自然、乐天知命的佛老中求解脱,时而流露出消极颓唐情绪。这是当时一般文人儒士的共同点。

辛弃疾的诗歌

辛弃疾的诗歌

按题材和内容

■言情体物的咏春艳情词

■抒写爱国情怀的英雄词(亦即爱国词)

■描写田园风光和农村生活的农村词

■描写自己赋闲生活的闲适词

■抒写爱国情怀的英雄词(亦即爱国词)

辛弃疾首先是一个从硝烟弥漫的战场上冲杀出来的爱国斗士,他具有其他作家所不具备的戎马生涯,而且具有一个伟大军事家的素质和才华。实大而声宏,膏沃而光晔,他词中的爱国思想比其他作家就更自然、更充沛、更坚实、更真切。他决不仅以旁观者的身份去作爱国词,也不必有意地去“作”爱国词,他只须让一腔真情宣泄出来就自成绝调。

正如前人所评:“公一世之豪,以气节自负,以功业自许……果何意于歌词哉?直陶写之具尔!”(范开《稼轩词序》)“辛稼轩当弱宋末造,负管、乐之才,不能尽其用,一腔忠愤无处发泄……故其悲歌慷慨,抑郁无聊之气,一寄之于其词。”(徐釚《词苑丛谈》卷四引黄梨庄语)

爱国词

1.以自我为中心,表现自我经历、自我形象、自我感触的作品

记录自己的战斗生活的词,或借助追念这种战斗生活而抒发感慨

2.表现自己壮志难酬、报国无门的愤懑和表现苦闷时依然充满昂扬奋进、不甘屈服的精神的作品

由于受制于以投向苟安为基本国策的南宋小朝廷,任何爱国志士的愿望肯定都要落空,志向越大,失望也就越大,陆游和辛弃疾的悲剧都在这里。因此,表现自己壮志难酬、报国无门的愤懑就成了辛弃疾爱国词的重要内容。

3.不满于偏安江左的局面,谴责和愤慨只图个人利益、不顾国家安危的投降派的词作

辛弃疾不满于偏安江左的局面,日夜思念沦陷区的大好河山和父老兄弟,为了收复失地,解救同胞,他大力讴歌北伐恢复。在辛词中,“西北”、“长安”、“神州”等字眼出现的最多,它们背后充满了作者对故国的一片深情。

《水龙吟·登建康赏心亭》

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪鲙,尽西风、季鹰归未。

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪。

《菩萨蛮·书江西造口壁》

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。

江晚正愁予,山深闻鹧鸪。

梁启超云:“《菩萨蛮》如此大声镗鞳,未曾有也。”(《艺蘅馆词选》)

■农村词

辛弃疾直接或间接描写农村的词约有三四十首,这是对苏轼农村词的继承和发展。虽和苏轼一样,对农民的痛苦生活缺乏理解,但对农村的劳动生活、自然景色有更为广泛的表现。

《西江月·夜行黄沙道中》

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

《清平乐·村居》

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

■闲适词

辛弃疾在上饶、铅山赋闲近二十年,写下了不少流连诗酒、啸傲溪山,表示与世相忘的作品。但对慷慨有大志的辛弃疾来说,“闲适”并非所愿,因此在这类题材的作品中,很多都包含了一种牢骚、怨艾,以致不满、怨恨的感情,因而这类作品又绝不是闲适所能范围的。

《水调歌头·盟鸥》

带湖吾甚爱,千丈翠奁开。先生杖屦无事,一日走千回。凡我同盟鸥鹭,今日既盟之后,来往莫相猜。白鹤在何处,尝试与偕来。

破青萍,排翠藻,立苍苔。窥鱼笑汝痴计,不解举吾杯。废沼荒丘畴昔。明月清风此夜,人世几欢哀。东岸绿阴少,杨柳更须栽。

■艳情词

在辛弃疾的词作中,大约有近60余首具有传统风格的言情体物咏春词。这些词大多写得疏朗明爽,清丽中见俊俏,带有婉约风韵,刘克庄说:“其秾纤绵密者,亦不在小晏(晏幾道)、秦郎(秦观)之下。”表现出以雄健清劲和悲慨深沉情思为底蕴,寓刚于柔或摧刚为柔的妩媚秀美。

《祝英台近·晚春》

宝钗分,桃叶渡。烟柳暗南浦。

怕上层楼,十日九风雨。

断肠片片飞红,都无人管,倩谁唤、流莺声住。

鬓边觑。试把花卜心期,才簪又重数。

罗帐灯昏,呜咽梦中语。

是他春带愁来,春归何处。却不解、将愁归去。

《青玉案·元夕》

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度。

蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

此词与杜甫的《佳人》、苏轼的《卜算子·缺月挂疏桐》、陆游的《卜算子·咏梅》同一机抒,与其说是追求情人,不如说是“自怜幽独,伤心人别有怀抱”(《艺蘅馆词选》引梁启超语)的自白。

辛词的艺术成就

■创建豪放词风

■发展表现手法

■以文为词

辛弃疾词最显著的艺术成就在于充实、巩固、发展了苏轼所开创的豪放词风。

辛弃疾的豪放风格并非全以直露的豪放语加以表现,而往往是通过各种形式加以表现的。

辛词不但以诗为词,还进一步以文为词,更进一步有意识地把其它文学样式的手段都调集到词中。

“正而能变,变而能化,化而不失本调,不失本调而兼得众调”(胡应麟《诗薮》)

善于塑造鲜明、生动、虎虎有生气的艺术形象。

笔下的人物常是慷慨悲歌、雄姿英发的形象。

笔下的景物和场面也多飞动壮观饱含豪放色彩。

善于运用浪漫主义的想象及象征手法来加强豪放色彩。

其浪漫恣肆的风格直逼诗仙李白。

善于运用跳跃、顿挫之法,增强时空的跨度和感情的起伏,尤善于将最凝重的感情熔铸于开头、结尾之中。

◎创建豪放风格

辛弃疾用豪放风格创作了大量的“英雄语”、“豪杰词”(《介存斋论词杂著》、《艺术概》语),使豪放不但成为他创作的基调,而且蔚然成风,别为一宗,正式成派。辛弃疾本人亦登上了豪放的最高峰,成为这一派的杰出代表。

《水调歌头·我志在寥阔》

我志在寥阔,畴昔梦登天。摩挲素月,人世俯仰已千年。有客骖鸾并凤,云遇青山赤壁,相约上高寒。酌酒援北斗,我亦虱其间。

少歌曰:神甚放,形如眠。鸿鹄一再高举,天地睹方圆。欲重歌兮梦觉,推枕惘然独念,人事底亏全?有美人可语,秋水隔婵娟。

词以梦幻的形式 ,在浪漫主义的想象中,表现自己鸿鹄高举的志向以及这种志向破灭的惘然之情,其庄浪恣肆的风格直逼诗仙李白。

“摩挲素月”、“骖鸾并凤”、“酌酒援北斗”、“天地睹方圆”等名句,都放射出五光十色的美丽光辉,显现出光彩夺目的浪漫主义色彩。

《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋 》

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发、欺人奈何!

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

词人在上片巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。

下片,作者又运用想象的翅膀,直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。想象更加离奇,更加远离尘世,但却更直接、强烈地表现了词人的现实理想与为实现理想的坚强意志。

◎发展表现手法

辛词的豪放风格往往是通过各种形式加以表现的,它“正而能变,变而能化,化而不失本调,不失本调而兼得众调”。这种豪放的“变调”(借用评词家的用语,评词家往往以婉约为正宗,以非婉约为变调)往往更能表现出辛词的内在气质和本色风格。

善于寓刚健于温柔之中。

善于寓悲愤于闲适之中。

以淡笔写浓愁,轻笔写重压,闲笔写大志

善于寓庄严于谐谑之中。

《摸鱼儿》

更能消几番风雨,匆匆春又归去。

惜春常怕花开早,何况落红无数。

春且住,见说到,天涯芳草无归路。

怨春不语,算只有殷勤、画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。

蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?

君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土?

闲愁最苦,休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。

表面上完全是一首宫怨之词,但实际上是抒发自己忧伤国事,忠而见谤的怨怒心情,正是那类“肝肠如火,色笑如花”的代表作。

《丑奴儿》

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休,

欲说还休,却道天凉好个秋!

全词围绕同一个愁字写少年与暮年的不同心态,笔触似乎漫不经心,但内心的感慨却是十分沉重深邃的。

《西江月·遣兴》

醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。

近来始觉古人书,信着全无是处。

昨夜松边醉倒,问松“我醉何如”?

只疑松动要来扶,以手推松曰“去”。

在诙谐俏皮之中,将自己兀傲坚强的性格和人生哲学表现得淋漓尽至。

◎以文为词

辛词不但以诗为词,还进一步以文为词,更进一步有意识地把其它文学样式的手段都调集到词中。在语言表达上也取得了集优汇萃的成就。

喜用典、善用典。

辛词用典杂而广,且能作到形式多样,花样翻新。

喜议论。

议论性强是南宋初中期词的共同倾向。

善用比兴、比拟、比喻等修辞手段。

善用精美的文学语言,又善用通俗的口语。

善用散文句式入词,又善于点化前人诗句成语入词。

青山遮不住,毕竟东流去。

——议论融化于生动的形象中

君莫舞,君不见玉环飞燕皆尘土。

——议论借助了怀古

江头未是风波恶,别有人间行路难。

——径直的议论

《水龙吟·登建康赏心亭》下阕:

休说鲈鱼堪鲙,尽西风,季鹰归未?

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

连用三典,第一典用张翰事,表示自己不愿归隐的事实;第二典用陈登事,表示自己不愿归隐的原因;第三典用桓温事,表示自己不愿归隐的结局,组织在一起,表达得十分深刻。

《沁园春·叠嶂西驰》下阕:

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。

似谢家子弟,衣冠磊落;

相如庭户,车骑雍容。

我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。

连用三喻来形容山的风度、威仪、气质,而且都是倒喻,想象新奇而句律严整,极见工力。

辛词中过于逞才使气,炫耀学问;过于追求以议论入词,至使议论变得直露或陈腐;过于追求以文入词,至使词失去了应有的韵味,也时或有之,但这都不足掩盖他在表现手法上所取得的空前成就。

辛词的影响

刘克庄《辛稼轩集序》说:“公所作,大声鞺鞳(tāng tà),小声铿鍧(kēng hōng),横绝六合,扫空万古,自有苍生以来所无。其秾纤绵密者,亦不在小晏、秦郎之下。”

刘辰翁《辛稼轩词序》说:“自辛稼轩前,用一语如此者,必且掩口。及稼轩,横竖烂熳,乃如禅宗棒喝,头头皆是;又如悲笳万鼓,平生不平事并巵酒,但觉宾主酣畅,谈不暇顾。词至此亦足矣。”

历史评价

陆游:大材小用古所叹,管仲萧何实流亚。

脱脱:古之君子,出处不齐,同归于是而已。辛弃疾知大义而归宋。

康熙:君子观弃疾之事,不可谓宋无人矣,特患高宗不能驾驭之耳。使其得周宣王、汉光武,其功业悉止是哉!

纳兰容若:词虽苏辛并称,而辛实胜苏。苏诗伤学,词伤才。

王国维:南宋只爱稼轩一人。

人物评价

钱基博:抚时感事,慨当以慷,其源出于苏轼,而异军突起。苏轼抗首高歌,以诗之歌行为词;弃疾则横放杰出,直以文之议论为词。

白寿彝:辛弃疾一生以恢复为志,以功业自许,可是命运多舛,备受排挤,壮志难酬。然而,他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。

邓广铭:胸怀中燃烧着炎炎的烈火轰雷,表面上却必须装扮成一个淡泊冷静、不关心时事和世局的人。

人物评价

辛词的影响

扩大了词的题材,提高了词的表现力,创新了词的风格,对词的贡献是多方面的。特别是他发展了苏轼的豪放词风,把豪放词的创作推向了艺术的巅峰。

接踵南渡以来的抗战词人,将抗战救国作为词的重要主题,用词反映了时代精神、人民情绪。与陈亮、刘过、刘克庄、刘辰翁等,形成了南宋中叶以后声势浩大的爱国词派。后世每当国家、民族危急之时,不少作家从辛词中汲取精神上的鼓舞力量。

进一步打破了“诗庄词媚”的观念,他不但以诗入词,甚至以散文句式入词,完成了词体和词风的大解放、大变革。他的词不仅是“无意不可入,无事不可言”,而且是任何“意”和“事”都能表达得很自由和充分。

致谢

感谢您的聆听!

人中之杰

词中之龙

辛弃疾

作者生平

君子之交

诗歌创作

壹

贰

叁

壹

作者生平

辛弃疾(1140—1207)

原字坦夫,后改字幼安,中年后别号稼轩,山东东路济南府历城县(今山东省济南市历城区)人。南宋官员、将领、文学家,豪放派词人,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛词现存六百多首,是两宋存词最多的作家,其词多以国家、民族的现实问题为题材,抒发慷慨激昂的爱国之情。

早年经历

生子当如孙仲谋

起义反金

沙场秋点兵

南渡初期

却将万字平戎策 换得东家种树书

生平

壮志难酬

廉颇老矣,尚能饭否?

人生起落

壮岁旌旗勇拥万夫

忧愤而卒

男儿到死心如铁

早年经历

辛弃疾父母早亡,祖父辛赞抚养长大。辛赞希望辛弃疾能够平平坦坦、安安稳稳的度过一生,于是为其取了乳名“坦夫”。

辛赞虽身在金邦,心却向宋朝,经常带着孙子辛弃疾“登高望远,指画山河”。据说辛赞在给孙子起名时,想到了抵御胡虏的霍去病,“弃疾”与“去病”同义,就是希望辛弃疾长大后能够成为替国家除去疾病的名将。

辛弃疾聪颖过人、过目成诵,6岁时,他就能够吟诗作对。

辛赞曾在北宋担职,“靖康之难”后,被迫在金国出仕,担任过金国高级点的官员(开封的市长)。

无边荒草接碧天,却无消息来归雁。

中州农夫苦徭役,喋血胡马啮秋山。

辛赞不仅将辛弃疾交给当时山东第一名师刘瞻(与党怀英一同受学于刘瞻,并称“辛党”)培养,还带着辛弃疾访遍山东猛将,学习战术兵法。在青少年时代就立下了恢复中原、报国雪耻的志向,养成了燕赵奇士的侠义之气。

15岁、18岁时,辛弃疾两次借赴赴燕京应考之机,对金都进行实地考察(把金国的高管住所,军营位置,政府要员之类的情报统统摸透了,还绘制了一副地图),为以后的抗金做好充分的准备。

20岁时,辛弃疾已成为“文武兵皆善”的全才。

《宋史》作蔡伯坚

早年经历

早年经历

南乡子·登京口北固亭有怀

何处望神州?满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠。不尽长江滚滚流。

年少万兜鍪,坐断东南战未休。

兜鍪(dōu móu):指千军万马。原指古代作战时兵士所带的头盔,这里代指士兵。

天下英雄谁敌手?

曹刘。生子当如孙仲谋。

宋宁宗嘉泰三年(1203)六月末,辛弃疾被起用为绍兴知府兼浙东安抚使后不久,即第二年阳春三月,改派到镇江去做知府。

镇江,在历史上曾是英雄用武和建功立业之地,此时成了与金人对垒的第二道防线。

22岁(绍兴三十一年),辛弃疾趁着金主完颜亮发兵南侵,在家乡变卖家产,安顿好族人,聚集2000余人揭竿而起。于是同年,他审时度势,率领手下2千余人投奔义军领袖耿京。耿京看中辛弃疾的文才,让他当掌管军印的文官。

贰

起义反金

义斩义端

义端(与辛弃疾拜过把子的和尚)守不了清规戒律,受不了在义军里当差的苦头,竟盗走了经由辛弃疾保管的帅印,准备去金营里邀功。辛弃疾带了一小队人马沿途追赶。三天之后,提着义端的人头归来。

起义反金

据史料记载,辛弃疾“赤手领五十骑缚取于五万众中,如挟毚(chán,狡兔)兔,束马衔枚,间关西奏淮,至通昼夜不粒,壮声英概,懦士为之兴起,圣天子一见三叹息!”

生擒张安国

张国安趁耿京在大帐睡觉的时候,将其乱刀砍死,张安国率部分军队投降了金军。之前辛弃疾受耿京之命南下朝见宋高宗,表示愿回归南宋,正捧节度使印信召耿京归朝路上。闻此恶讯,悲愤不已,遂带五十名勇士突袭五万人的金营,活捉张安国,并连夜狂奔千里,将其押解到临安正法。。

起义反金

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

叁

南渡初期

辛弃疾活捉叛徒张安国之后,带领人马,一路南奔,成功回到宋朝。辛弃疾的英勇壮举,威震了南宋朝廷,受到宋高宗赏识,任命他为江阴签判,从此开始了他在南宋的仕宦生涯,这时他才25岁。

此刻的辛弃疾,踌躇满志,壮怀激烈,满以为能有机会率军北伐,但他的策略并不受重视。宋高宗还将辛弃疾带来的起义军解散,安置到各地队伍中,辛弃疾也被任命为地方官,让他治理地方政务,远离朝政。

因为“归正人”的身份(宋代称沦于外邦而返回本朝者为归正人,即投归正统之人。),朝廷始终不信任辛弃疾。

1163年宋高宗赵构禅让,宋孝宗赵昚(shèn)继位。宋孝宗刚继位时,年轻气盛,意气风发,不仅给岳飞平反,还积极准备北伐,任命老将张浚北伐金国,收复中原故土。

北伐起初,宋军将士们斗志高昂,颇有收复之意。但不多时,13万人马全军覆灭,数万人被俘虏,多数士兵命丧黄泉,只有少部分人逃了回来。这次北伐,只用了短短二十天就宣告了失败。

北伐失败之后,宋孝宗被迫于隆兴二年(1164年)和金国签订屈辱的“隆兴和议”。

辛弃疾离开了江阴,被任命到广德(今安徽广德县)军中做通判。在广德为官时,辛弃疾迎娶了一生挚爱-镇江通判范邦彦之女范如兰。

在广德的四年中,辛弃疾写下了名声显著的论文——《美芹十论》。

南渡初期

南渡初期

鹧鸪天·

有客慨然谈功名因追念少年时事戏作

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。

锦襜(chān)突骑:穿锦绣短衣的快速骑兵。

襜:战袍。衣蔽前曰“襜”。

燕兵夜娖银胡觮,汉箭朝飞金仆姑。

娖(chuò):整理的意思。银胡觮(原字为“革”旁加“录”,音lù):银色或镶银的箭袋。一说娖为谨慎貌,胡觮是一种用皮制成的测听器,军士枕着它,可以测听三十里内外的人马声响,

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。

髭(zī)须:胡子。唇上曰髭,唇下为须

却将万字平戎策。换得东家种树书。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

人生起落

从1168年到1179年,十一年之间,辛弃疾从建康府通判、临安司农寺主簿、滁州、临安、江西、湖北,到大理寺少卿,再从大理寺少卿到湖北转运副使,再调任湖南转运副使。频繁的职务调动则让辛弃疾彻底对朝廷失去了信任与希望。

然而,以气节自负,以功业自期的辛弃疾绝不尸位素餐,庸庸碌碌。13年间调换14任官职,使他无法在任职上有大的作为和建树。 但任职期间,采取积极措施,招集流亡,训练军队,创建飞虎军,奖励耕战,打击贪污豪强,注意安定民生。

凡是他仕履所及之地,不论为官时间的长短,总都有一番建树,无论治军、治民都声誉卓著。

1179年,辛弃疾由湖北漕移湖南。当年秋天,调任湖南安抚使。辛弃疾来潭州抚湘之前,江南东西和荆湖南北诸路,曾多次爆发小规模的农民起义事件。辛弃疾上任后,立即上书皇帝,建议让在湖南创建一支新的有战斗力的地方部队,并得到皇帝同意。

1180年,辛弃疾开始着手组建飞虎军。一支二千五百人的飞虎军,不久后便在他紧锣密鼓的措置下,组建成功。飞虎军队是当时沿江各地方军队中最精锐的一支队伍,维持了三四十年,成为南宋中后期维护湖南政治局势的军事支柱。金人称之为虎儿军,闻风丧胆,十分畏惧。

《宋史》称其“雄镇一方,为江上诸军之冠。”

人生起落

然而,辛弃疾直率果断的性格和对于北伐百折不挠的精神,得罪了不少权贵之人,对内倾轧的政治氛围中,却成了别人眼中的“出头鸟”,关于他“用钱如泥沙,杀人如草芥”的议论甚嚣尘上,一些人不满他的人开始在宋孝宗面前弹劾他,他旋即遭到罢官。

淳熙四年(1177)冬,江陵驻军中的统制官率逢原纵容其部曲殴打当地百姓,辛弃疾上疏论奏此事,建议对横行的军人和统制官加以惩处——因率逢原在朝廷有得力的后台,奏章未被采纳,反以帅守与驻军不能协同为由,被调任隆兴府(今江西南昌)的知府兼江西安抚使。

宋淳熙六年(1179),辛弃疾向朝廷奏进《论盗贼札子》,陈列“官逼民反”事实,为民请命,朝中震动。孝宗亲笔给辛写了一道诏谕,下令连同辛弃疾奏章,抄送各路帅守监司,妥议施行

人生起落

淳熙八年(1181年)春,辛弃疾在江西信州上饶兴建带湖新居庄园。他根据带湖四周的地形地势,亲自设计了“高处建舍,低处辟田”的庄园格局,并对家人说:“人生在勤,当以力田为先。”因此,他把带湖庄园取名为“稼轩”,并以此自号“稼轩居士”。

并且他也意识到自己“刚拙自信,年来不为众人所容”(《论盗贼札子》),所以早已做好了归隐的准备。

人生起落

人生起落

鹧鸪天·

有客慨然谈功名因追念少年时事戏作

壮岁旌旗拥万夫,锦襜突骑渡江初。

锦襜(chān)突骑:穿锦绣短衣的快速骑兵。

襜:战袍。衣蔽前曰“襜”。

燕兵夜娖银胡觮,汉箭朝飞金仆姑。

娖(chuò):整理的意思。银胡觮(原字为“革”旁加“录”,音lù):银色或镶银的箭袋。一说娖为谨慎貌,胡觮是一种用皮制成的测听器,军士枕着它,可以测听三十里内外的人马声响,

追往事,叹今吾,春风不染白髭须。

髭(zī)须:胡子。唇上曰髭,唇下为须

却将万字平戎策。换得东家种树书。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

壮志难酬

宋孝宗淳熙八年(1181),辛弃疾因受奸臣排挤,被免罢官,回到上饶带湖家居,并在此生活了近十五年。在此期间,他虽也有过短暂的出仕经历,但以在上饶居住为多,

宋宁宗嘉泰三年(1203)六月,权臣韩侂胄得势,开始重新起用当年主战却被排挤的人,当时已经64岁的辛弃疾重新被任职。

不过韩侂胄是个玩弄权术的小人,利用自己的政治优势排除异己,后又轻率发起开禧北伐,最后丢掉了脑袋。

宋嘉泰四年(1204)正月,宋宁宗赵扩召见,65岁的辛弃疾陈述对付金人的意见,主张北伐,要有一段时间做充分的准备,提出应把用兵任务交给元老大臣。

3月,被派任镇江知府。到镇江后积极为对金用兵作准备,预制了一万套军服,计划招募一万名士丁。

没过多久,一些谏官的攻击诋毁辛弃疾,极力想让他下台,辛弃疾又被降了官,辛弃疾觉得失望透顶了,再也不对朝廷抱有希望了,此后朝廷安排各种官职,他都推辞不去上任了。

壮志难酬

壮志难酬

永遇乐·京口北固亭怀古

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

宋宁宗开禧元年(1205),辛弃疾66岁。当时韩侂胄执政,正积极筹划北伐,闲置已久的辛弃疾于前一年被起用为浙东安抚使,这年春初,又受命担任镇江知府,戍守江防要地京口。

忧愤而卒

开禧三年(1207)秋,68岁的辛弃疾,身染重病,朝廷再次起用他,任他为枢密都承旨,令他速到临安(杭州)赴任。诏令到铅山,辛弃疾已病重卧床不起,只得上奏请辞。

农历九月初十,爱国词人辛弃疾带着忧愤的心情和爱国之心离开人世,据说他临终时还大呼三声“杀贼!杀贼!”。

起义反金

贺新郎·同父见和,再用韵答之

老大那堪说,似而今、元龙臭味,孟公瓜葛。

我病君来高歌饮,惊散楼头飞雪。

笑富贵、千钧如发。硬语盘空谁来听?

记当年、只有西窗月。

重进酒,换鸣瑟。

事无两样人心别。问渠侬:神州毕竟,几番离合?

汗血盐车无人顾,千里空收骏骨。

正目断、关河路绝。

我最怜君中宵舞,道"男儿到死心如铁"。

看试手,补天裂。

作者失意闲居信州(今江西上饶)。

1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

宋孝宗乾道元年(1165)26岁 ,向孝宗赵眘奏进《美芹十论》,分析敌我形势,提出强兵复国的具体规划,陈述抗金救国、收复失地、统一中国的大计。

宋乾道六年七○年(1170)31岁,在延和殿受孝宗皇帝的召见,进奏《阻江为险须藉两淮》及《议练民兵守淮》两疏。

后将收复大计写成《九议》给宰相虞允文,,进一步阐发《美芹十论》的思想,陈述任人用兵之道,谋划富国中兴的大计。

宋乾道八年(1172)32岁, 有奏议上朝廷,论敌我形势,但得不到朝廷的反应。

宋淳熙六年(1179),40岁向朝廷奏进《论盗贼札子》。

宋绍熙三年(1192)53岁 向朝廷上疏,建议推行经界(清查地亩所有权与均平赋役负担)和改变盐法。

宋绍熙四年(1193)54岁,被皇帝召见,奏进《认荆襄上流为东南重地疏》,就长江上游的军事防御提供了几点意见,但没有受到重视。

宋嘉泰四年(1204)64岁,晋见宋宁宗,认为金国“必乱必亡”。

抗金练兵奏对

辛弃疾娶妻范邦彦之女范如玉。

辛弃疾与妻兄范如山(江苏靖江范氏五世祖)十分投合,范如山的儿子范炎(江苏靖江范氏六世祖)后来又娶了辛弃疾的女儿为妻。

辛弃疾与范家的两代联姻

范邦彦(1096—1169),字子美,邢州唐山(今河北邢台)人,宋徽宗宣和年间的太学生。宋钦宗靖康末年,邢州被金兵攻占,范邦彦家乡沉沦于金朝统治之下,范邦彦心怀沦亡之恨,考虑到只有先事于金,才能达到南下归宋的目的,于1145年范邦彦考中进士及第,任金与南宋交界处蔡州新息(今河南息县)县令,宋高宗绍兴三十一年(1161年),当南宋赵遵率兵反攻北上时,范邦彦率众开蔡州城门以迎王师,因效忠宋室之举,授与迪功郎,曾先后任湖州府长兴县丞、镇江府通判,并率全家南迁,徙居京口(今镇江市),子孙遂居京口,世称京口范氏,

贰

君子之交

君子之交

■辛弃疾与陈亮

■辛弃疾与陆游

■辛弃疾与朱熹

陈亮(1143年10月16日—1194年)婺州永康(今属浙江)人。原名陈汝能(“ 陈亮”这个名字,是宋孝宗初年改的),字同甫,号龙川,学者称为龙川先生。南宋思想家、文学家。

陈亮一生反对议和,是一个坚定的抗金派。他在及第以前竟然三次被下狱。51岁时,多年失意的陈亮一鸣惊人,在绍熙四年科举中拔得头筹,高中状元,被授职签书建康(南京)军判官厅公事。但因长期劳累忧国忧民,“忧患困折,精泽内耗,形体外高”,第二年就因病而逝,年仅52岁。

辛弃疾与陈亮

宋朝赵溍《养疴漫笔》:始闻辛稼轩名,访之。将至门,遇小桥,三跃而马三却。同甫怒拔剑挥马首,推马仆地,徒步而进。稼轩适倚楼,望见之,大惊异。遣人询之,则已及门,遂定交。

辛弃疾与陈亮

辛弃疾《贺新郎·把酒长亭说》的序言:陈同父自东阳来过余,留十日。与之同游鹅湖,且会朱晦庵于紫溪,不至,飘然东归。既别之明日,余意中殊恋恋,复欲追路。至鹭鸶林,则雪深泥滑,不得前矣。独饮方村,怅然久之,颇恨挽留之正是遂也。夜半投宿吴氏泉湖四望楼,闻邻笛悲甚,为赋《贺新郎》以见意。又五日,同父书来索词,心所同然者如此,可发千里一笑。

辛弃疾与陈亮

鹅湖之会

南宋淳熙二年(1175年)六月,吕祖谦为了调和朱熹"理学"和陆九渊"心学"之间的理论分歧,使两人的哲学观点"会归于一",于是出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月初,陆氏兄弟应约来到鹅湖寺,双方就各自的哲学观点展开了激烈的辩论,这就是中国思想史上著名的"鹅湖之会"。

后比喻具有开创性的辩论会。

淳熙十五年(1188)冬,陈亮从故乡浙江永康跋涉800多里,专程来江西访问辛弃疾。时值辛弃疾病中,患病卧床,但是知己相逢让他异常兴奋,他拖着病体顶风冒雪去迎接。鹅湖同游,瓢泉共饮,长歌相答,极论世事,两人纵谈十日,成为南宋词坛上著名的鹅湖之会。

辛弃疾与陈亮

此后,辛陈赋词多首唱和,两人共写了五首《贺新郎》,分别是:辛弃疾写信、陈亮回信、辛弃疾回信、陈亮回信、陈亮回信。这五首词,用的都是相同的韵,只表达了两个意思:一是收复失地的愿望,二是彼此思念之情。

淳熙五年(1178年)后,陈亮因为家仆杀人事件,卷入人命官司,深陷牢狱之灾。虽然陈亮没有打算麻烦好友,但是此时恢复官职的辛弃疾却不惜动用自己在官场上的所有资源,帮助他恢复了清白之身。

辛弃疾与陈亮

绍熙五年(1194年)陈亮死后,辛弃疾为之痛哭,赋《祭陈同甫文》,评价陈亮“盖至是而世未知同甫者,益信其为天下之伟人矣!”

辛弃疾和陈亮都有一身的本领和渴望为国建功立业的英雄梦,可是在那个年代,使得他们的梦想几乎遥不可及。对他们来说,遇到了精神如此契合的对方可以说是最幸运的事之一了。知己难求,就像辛弃疾在祭文中所说:“而今而后,欲与同甫憩鹅湖之清阴,酌瓢泉而共饮,长歌相答,极论世事,可复得耶 ”

辛弃疾与陆游

隆兴二年(1164年)春,37岁陆游在镇江任上结识张浚,献策出师北伐,在得知辛弃疾这样的英雄并未被重用之后,他大胆地向朝廷提议,要求纠正重南轻北的偏向,尤其要重用流亡江南的北方英贤,以使朝廷更有向心力,使部队更具战斗力。

淳熙十三年(1186)辛弃疾47岁,归隐江西,读到了陆游名动京城的《临安春雨初霁》,为陆游的才华所深深折服。

《临安春雨初霁》

世味年来薄似纱,谁令骑马客京华 小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。

辛弃疾比陆游整整小了15岁

辛弃疾与陆游

嘉泰三年(1203年)五月,陆游回到山阴,浙东安抚使兼绍兴知府辛弃疾拜访陆游,二人促膝长谈,共论国事。辛弃疾见陆游住宅简陋,多次提出帮他构筑田舍,都被陆游拒绝。

嘉泰四年(1204年),辛弃疾奉召入朝,陆游作诗送别,勉励他为国效命,协助韩侂胄谨慎用兵,早日实现复国大计。

辛弃疾与陆游

陆游与辛弃疾都有过颠沛流离的早年生活,都具备爱国爱家的赤胆忠心,都有着奔放豪爽的性格,都视恢复中原为己任。陆游有过火热的军旅生涯,辛弃疾更是有着万马丛中取敌将首级的壮举。

在仕途上,他们又都有着被冷落的失意,被排斥的无奈,以及抱负无处施展的苦闷。辛弃疾到绍兴任职之前,已整整被罢免了8年,陆游在此次出仕之前更是闲居了12年。相同的身世加深了他们彼此的理解与信任,使他们更加心意相投,英雄相惜。

辛弃疾与朱熹

淳熙七年(1180)冬,辛弃疾调任隆兴知府兼江西安抚使,时值严重旱灾,辛弃疾担负起救荒使命,在大街上贴出赈济榜文,只用八字:“劫禾者斩,闭粜者配!”朱熹称赞:“这便见得他有才”,以示钦佩。

淳熙九年(1182),辛弃疾被罢官,闲居上饶,朱熹听说后为之愤愤不平。他常对弟子说:“辛幼安是个人才,岂有使不得之理!”

辛弃疾与朱熹

绍熙二年(1191)冬,在家闲居十年之久的辛弃疾被朝廷起用为福建提刑。第二年六月,辛弃疾亲往在建阳考亭闲居的朱熹问政,朱熹赠他三句话:“临民以宽,待士以礼,驭吏以严。”辛弃疾虚心听从他的忠告,在福建做了许多于民有利的事。例如在汀州推行“经界法”,便减轻了百姓的赋役负担。

其实,绍熙元年(1190)朱熹任漳州知州时,看到豪强地主大肆兼并土地,百姓一致要求政府清查土地,推行按实有土地确定赋役的“经界法”,朱熹虽欲推行此法,无奈豪强地主强烈反对,经界之事仅在漳州实行数月便不了了之。朱熹与辛弃疾会面时,曾期许他能在治下推行此法,辛弃疾最终果然不负所望。

辛弃疾与朱熹

绍熙四年(1193),辛弃疾再次到建阳会见朱熹,两人同游武夷,泛舟九曲,看到武夷枫叶摇红,溪潭转碧,山水如画,他们诗兴大发,当即各自吟赋了《武夷棹歌》。当夜,朱熹又为辛弃疾的二斋室书写“克己复礼”“夙兴夜寐”相赠。

庆元六年(1200),71岁的朱熹久病而逝。辛弃疾对此痛苦万分,他在《祭朱晦庵文》中说:“所不朽者,垂万世名。孰谓公死,凛凛犹生!”此外,他还写下一阕词以悼念。

辛弃疾敬服朱熹的德行学问,视为师长辈,朱熹也欣赏辛弃疾的气节性情,虽然比辛大十岁。加之二人都坚持对金作战,反对议和,所以彼此惺惺相惜。

辛弃疾与朱熹

叁

诗歌创作

辛弃疾的思想

辛弃疾的思想

■坚持不渝的爱国主义精神,是辛弃疾思想的主导倾向。这表现为对中原山河和人民的系念,对恢复统一的向往,对苟安投降的谴责批判。辛弃疾的爱国思想有着悠久的历史渊源和深厚的现实基础,一方面他从小就受到祖父辛赞忠君爱国、抗金恢复的教育,继承了屈原、李白、杜甫等关注祖国命运的爱国忧民的优良传统;同时他的爱国思想又建立在对抗金形势的清醒认识和估计上。

■辛弃疾承受的是传统儒家教育,也濡染了佛老思想。

其人生观以积极入世的儒家思想为主;但在退职闲居,特别是他的晚年,因抗金理想不能实现,喜欢出入老庄、谈禅说佛,向归依自然、乐天知命的佛老中求解脱,时而流露出消极颓唐情绪。这是当时一般文人儒士的共同点。

辛弃疾的诗歌

辛弃疾的诗歌

按题材和内容

■言情体物的咏春艳情词

■抒写爱国情怀的英雄词(亦即爱国词)

■描写田园风光和农村生活的农村词

■描写自己赋闲生活的闲适词

■抒写爱国情怀的英雄词(亦即爱国词)

辛弃疾首先是一个从硝烟弥漫的战场上冲杀出来的爱国斗士,他具有其他作家所不具备的戎马生涯,而且具有一个伟大军事家的素质和才华。实大而声宏,膏沃而光晔,他词中的爱国思想比其他作家就更自然、更充沛、更坚实、更真切。他决不仅以旁观者的身份去作爱国词,也不必有意地去“作”爱国词,他只须让一腔真情宣泄出来就自成绝调。

正如前人所评:“公一世之豪,以气节自负,以功业自许……果何意于歌词哉?直陶写之具尔!”(范开《稼轩词序》)“辛稼轩当弱宋末造,负管、乐之才,不能尽其用,一腔忠愤无处发泄……故其悲歌慷慨,抑郁无聊之气,一寄之于其词。”(徐釚《词苑丛谈》卷四引黄梨庄语)

爱国词

1.以自我为中心,表现自我经历、自我形象、自我感触的作品

记录自己的战斗生活的词,或借助追念这种战斗生活而抒发感慨

2.表现自己壮志难酬、报国无门的愤懑和表现苦闷时依然充满昂扬奋进、不甘屈服的精神的作品

由于受制于以投向苟安为基本国策的南宋小朝廷,任何爱国志士的愿望肯定都要落空,志向越大,失望也就越大,陆游和辛弃疾的悲剧都在这里。因此,表现自己壮志难酬、报国无门的愤懑就成了辛弃疾爱国词的重要内容。

3.不满于偏安江左的局面,谴责和愤慨只图个人利益、不顾国家安危的投降派的词作

辛弃疾不满于偏安江左的局面,日夜思念沦陷区的大好河山和父老兄弟,为了收复失地,解救同胞,他大力讴歌北伐恢复。在辛词中,“西北”、“长安”、“神州”等字眼出现的最多,它们背后充满了作者对故国的一片深情。

《水龙吟·登建康赏心亭》

楚天千里清秋,水随天去秋无际。

遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻。

落日楼头,断鸿声里,江南游子。

把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意。

休说鲈鱼堪鲙,尽西风、季鹰归未。

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

倩何人唤取,红巾翠袖,揾英雄泪。

《菩萨蛮·书江西造口壁》

郁孤台下清江水,中间多少行人泪。

西北望长安,可怜无数山。

青山遮不住,毕竟东流去。

江晚正愁予,山深闻鹧鸪。

梁启超云:“《菩萨蛮》如此大声镗鞳,未曾有也。”(《艺蘅馆词选》)

■农村词

辛弃疾直接或间接描写农村的词约有三四十首,这是对苏轼农村词的继承和发展。虽和苏轼一样,对农民的痛苦生活缺乏理解,但对农村的劳动生活、自然景色有更为广泛的表现。

《西江月·夜行黄沙道中》

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪头忽见。

《清平乐·村居》

茅檐低小,溪上青青草。

醉里吴音相媚好,白发谁家翁媪?

大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。

最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。

■闲适词

辛弃疾在上饶、铅山赋闲近二十年,写下了不少流连诗酒、啸傲溪山,表示与世相忘的作品。但对慷慨有大志的辛弃疾来说,“闲适”并非所愿,因此在这类题材的作品中,很多都包含了一种牢骚、怨艾,以致不满、怨恨的感情,因而这类作品又绝不是闲适所能范围的。

《水调歌头·盟鸥》

带湖吾甚爱,千丈翠奁开。先生杖屦无事,一日走千回。凡我同盟鸥鹭,今日既盟之后,来往莫相猜。白鹤在何处,尝试与偕来。

破青萍,排翠藻,立苍苔。窥鱼笑汝痴计,不解举吾杯。废沼荒丘畴昔。明月清风此夜,人世几欢哀。东岸绿阴少,杨柳更须栽。

■艳情词

在辛弃疾的词作中,大约有近60余首具有传统风格的言情体物咏春词。这些词大多写得疏朗明爽,清丽中见俊俏,带有婉约风韵,刘克庄说:“其秾纤绵密者,亦不在小晏(晏幾道)、秦郎(秦观)之下。”表现出以雄健清劲和悲慨深沉情思为底蕴,寓刚于柔或摧刚为柔的妩媚秀美。

《祝英台近·晚春》

宝钗分,桃叶渡。烟柳暗南浦。

怕上层楼,十日九风雨。

断肠片片飞红,都无人管,倩谁唤、流莺声住。

鬓边觑。试把花卜心期,才簪又重数。

罗帐灯昏,呜咽梦中语。

是他春带愁来,春归何处。却不解、将愁归去。

《青玉案·元夕》

东风夜放花千树。更吹落、星如雨。

宝马雕车香满路。

凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度。

蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

此词与杜甫的《佳人》、苏轼的《卜算子·缺月挂疏桐》、陆游的《卜算子·咏梅》同一机抒,与其说是追求情人,不如说是“自怜幽独,伤心人别有怀抱”(《艺蘅馆词选》引梁启超语)的自白。

辛词的艺术成就

■创建豪放词风

■发展表现手法

■以文为词

辛弃疾词最显著的艺术成就在于充实、巩固、发展了苏轼所开创的豪放词风。

辛弃疾的豪放风格并非全以直露的豪放语加以表现,而往往是通过各种形式加以表现的。

辛词不但以诗为词,还进一步以文为词,更进一步有意识地把其它文学样式的手段都调集到词中。

“正而能变,变而能化,化而不失本调,不失本调而兼得众调”(胡应麟《诗薮》)

善于塑造鲜明、生动、虎虎有生气的艺术形象。

笔下的人物常是慷慨悲歌、雄姿英发的形象。

笔下的景物和场面也多飞动壮观饱含豪放色彩。

善于运用浪漫主义的想象及象征手法来加强豪放色彩。

其浪漫恣肆的风格直逼诗仙李白。

善于运用跳跃、顿挫之法,增强时空的跨度和感情的起伏,尤善于将最凝重的感情熔铸于开头、结尾之中。

◎创建豪放风格

辛弃疾用豪放风格创作了大量的“英雄语”、“豪杰词”(《介存斋论词杂著》、《艺术概》语),使豪放不但成为他创作的基调,而且蔚然成风,别为一宗,正式成派。辛弃疾本人亦登上了豪放的最高峰,成为这一派的杰出代表。

《水调歌头·我志在寥阔》

我志在寥阔,畴昔梦登天。摩挲素月,人世俯仰已千年。有客骖鸾并凤,云遇青山赤壁,相约上高寒。酌酒援北斗,我亦虱其间。

少歌曰:神甚放,形如眠。鸿鹄一再高举,天地睹方圆。欲重歌兮梦觉,推枕惘然独念,人事底亏全?有美人可语,秋水隔婵娟。

词以梦幻的形式 ,在浪漫主义的想象中,表现自己鸿鹄高举的志向以及这种志向破灭的惘然之情,其庄浪恣肆的风格直逼诗仙李白。

“摩挲素月”、“骖鸾并凤”、“酌酒援北斗”、“天地睹方圆”等名句,都放射出五光十色的美丽光辉,显现出光彩夺目的浪漫主义色彩。

《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋 》

一轮秋影转金波,飞镜又重磨。把酒问姮娥:被白发、欺人奈何!

乘风好去,长空万里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

词人在上片巧妙地运用神话传说构成一种超现实的艺术境界,以寄托自己的理想与情怀。中秋之夜,对月抒怀,很自然地想到与月有关的神话传说:吃了不死之药飞入月宫的嫦娥,以及月中高五百丈的桂树。词人运用这两则有关月亮的神话传说,借以表达自己的政治理想和阴暗的政治现实的矛盾。

下片,作者又运用想象的翅膀,直入月宫,并幻想砍去遮住月光的桂树。想象更加离奇,更加远离尘世,但却更直接、强烈地表现了词人的现实理想与为实现理想的坚强意志。

◎发展表现手法

辛词的豪放风格往往是通过各种形式加以表现的,它“正而能变,变而能化,化而不失本调,不失本调而兼得众调”。这种豪放的“变调”(借用评词家的用语,评词家往往以婉约为正宗,以非婉约为变调)往往更能表现出辛词的内在气质和本色风格。

善于寓刚健于温柔之中。

善于寓悲愤于闲适之中。

以淡笔写浓愁,轻笔写重压,闲笔写大志

善于寓庄严于谐谑之中。

《摸鱼儿》

更能消几番风雨,匆匆春又归去。

惜春常怕花开早,何况落红无数。

春且住,见说到,天涯芳草无归路。

怨春不语,算只有殷勤、画檐蛛网,尽日惹飞絮。

长门事,准拟佳期又误。

蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?

君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土?

闲愁最苦,休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。

表面上完全是一首宫怨之词,但实际上是抒发自己忧伤国事,忠而见谤的怨怒心情,正是那类“肝肠如火,色笑如花”的代表作。

《丑奴儿》

少年不识愁滋味,爱上层楼。

爱上层楼,为赋新词强说愁。

而今识尽愁滋味,欲说还休,

欲说还休,却道天凉好个秋!

全词围绕同一个愁字写少年与暮年的不同心态,笔触似乎漫不经心,但内心的感慨却是十分沉重深邃的。

《西江月·遣兴》

醉里且贪欢笑,要愁那得工夫。

近来始觉古人书,信着全无是处。

昨夜松边醉倒,问松“我醉何如”?

只疑松动要来扶,以手推松曰“去”。

在诙谐俏皮之中,将自己兀傲坚强的性格和人生哲学表现得淋漓尽至。

◎以文为词

辛词不但以诗为词,还进一步以文为词,更进一步有意识地把其它文学样式的手段都调集到词中。在语言表达上也取得了集优汇萃的成就。

喜用典、善用典。

辛词用典杂而广,且能作到形式多样,花样翻新。

喜议论。

议论性强是南宋初中期词的共同倾向。

善用比兴、比拟、比喻等修辞手段。

善用精美的文学语言,又善用通俗的口语。

善用散文句式入词,又善于点化前人诗句成语入词。

青山遮不住,毕竟东流去。

——议论融化于生动的形象中

君莫舞,君不见玉环飞燕皆尘土。

——议论借助了怀古

江头未是风波恶,别有人间行路难。

——径直的议论

《水龙吟·登建康赏心亭》下阕:

休说鲈鱼堪鲙,尽西风,季鹰归未?

求田问舍,怕应羞见,刘郎才气。

可惜流年,忧愁风雨,树犹如此。

连用三典,第一典用张翰事,表示自己不愿归隐的事实;第二典用陈登事,表示自己不愿归隐的原因;第三典用桓温事,表示自己不愿归隐的结局,组织在一起,表达得十分深刻。

《沁园春·叠嶂西驰》下阕:

争先见面重重,看爽气朝来三数峰。

似谢家子弟,衣冠磊落;

相如庭户,车骑雍容。

我觉其间,雄深雅健,如对文章太史公。

连用三喻来形容山的风度、威仪、气质,而且都是倒喻,想象新奇而句律严整,极见工力。

辛词中过于逞才使气,炫耀学问;过于追求以议论入词,至使议论变得直露或陈腐;过于追求以文入词,至使词失去了应有的韵味,也时或有之,但这都不足掩盖他在表现手法上所取得的空前成就。

辛词的影响

刘克庄《辛稼轩集序》说:“公所作,大声鞺鞳(tāng tà),小声铿鍧(kēng hōng),横绝六合,扫空万古,自有苍生以来所无。其秾纤绵密者,亦不在小晏、秦郎之下。”

刘辰翁《辛稼轩词序》说:“自辛稼轩前,用一语如此者,必且掩口。及稼轩,横竖烂熳,乃如禅宗棒喝,头头皆是;又如悲笳万鼓,平生不平事并巵酒,但觉宾主酣畅,谈不暇顾。词至此亦足矣。”

历史评价

陆游:大材小用古所叹,管仲萧何实流亚。

脱脱:古之君子,出处不齐,同归于是而已。辛弃疾知大义而归宋。

康熙:君子观弃疾之事,不可谓宋无人矣,特患高宗不能驾驭之耳。使其得周宣王、汉光武,其功业悉止是哉!

纳兰容若:词虽苏辛并称,而辛实胜苏。苏诗伤学,词伤才。

王国维:南宋只爱稼轩一人。

人物评价

钱基博:抚时感事,慨当以慷,其源出于苏轼,而异军突起。苏轼抗首高歌,以诗之歌行为词;弃疾则横放杰出,直以文之议论为词。

白寿彝:辛弃疾一生以恢复为志,以功业自许,可是命运多舛,备受排挤,壮志难酬。然而,他恢复中原的爱国信念始终没有动摇,而把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。

邓广铭:胸怀中燃烧着炎炎的烈火轰雷,表面上却必须装扮成一个淡泊冷静、不关心时事和世局的人。

人物评价

辛词的影响

扩大了词的题材,提高了词的表现力,创新了词的风格,对词的贡献是多方面的。特别是他发展了苏轼的豪放词风,把豪放词的创作推向了艺术的巅峰。

接踵南渡以来的抗战词人,将抗战救国作为词的重要主题,用词反映了时代精神、人民情绪。与陈亮、刘过、刘克庄、刘辰翁等,形成了南宋中叶以后声势浩大的爱国词派。后世每当国家、民族危急之时,不少作家从辛词中汲取精神上的鼓舞力量。

进一步打破了“诗庄词媚”的观念,他不但以诗入词,甚至以散文句式入词,完成了词体和词风的大解放、大变革。他的词不仅是“无意不可入,无事不可言”,而且是任何“意”和“事”都能表达得很自由和充分。

致谢

感谢您的聆听!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读