2021-2022学年高中语文统编版必修上册4.2《心有一团火,温暖众人心》课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册4.2《心有一团火,温暖众人心》课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-11 10:16:59 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

【导入】

假如我是一束光,

就要给别人送去一片光芒;

假如我是一阵风,

就要给别人送去一阵清凉;

假如我是一朵花,

就要给别人送去一阵芬芳;

假如我是一棵树,

就要给别人送来一片阴凉;

假如我是一首歌,

就要给别人送去一片悠扬。

1.了解人物通讯这种新闻体裁,掌握这一体裁的写作特点,学习人物通讯的写作方法。

2.学习如何塑造典型性人物。学会既见事,又见人,通过典型事例表现人物精神风貌的方法。

3.概括人物主要事迹,明确“一团火”精神的实质。

心有一团火,温暖众人心

【素养目标】

林为民,1942年出生在台湾,是台湾著名的第一家族“雾峰林家”第九代传人。父亲为爱国烈士林正亨。18岁进入北京日报、北京晚报工作,直至退休。

【作者简介】

张秉贵是一名优秀的共产党员,他以“为人民服务”的热忱,在平凡的售货员岗位上兢兢业业,树起我国商业战线上的一面旗帜;在他生前,许多外地顾客慕名而来,就为了目睹他那令人称奇的技艺和“一团火”的服务精神。1977 年,刘广和、邸(dǐ)彩霄、林为民、刘红等同志集体采写了卖糖“一抓准”的北京市百货大楼售货员张秉贵的事迹。他们采访了无数次,研究了无数次,最终挖掘出了“一团火”精神这一体现时代要求的鲜明主题,一扫人与人之间的冷漠阴霾,呼吁像火一样温暖人心的新型人际关系,张秉贵也成为我国商业、服务业学习的楷模。

【写作背景】

张秉贵人物介绍

他在平凡的售货员岗位上练就了令人称奇的“一抓准”“一口清”技艺和“一团火”的服务精神,树起我国商业战线上的一面旗帜。在北京,传统的“燕京八景”名扬天下,而他的售货艺术被人们誉为“燕京第九景”,他多次被授予“优秀共产党员”称号。1988 年9 月17 日,张秉贵塑像在百货大楼门前落成。陈云同志亲笔题词:“一团火”精神光耀神州。

【资料链接】

1. 此篇人物通讯采用怎样的方式开头?这样开头有什么好处?

本文的开头属描述型开头。通过张秉贵在柜台里忙碌的现场描写,像电影中的特写镜头,有画面、有情景、有人物,使读者如临其境,如见其人,如闻其声,可读性大大增强。

【课文探究】

2、人们是怎样来赞扬张秉贵的服务态度的?

主动、热情、诚恳、耐心、周到

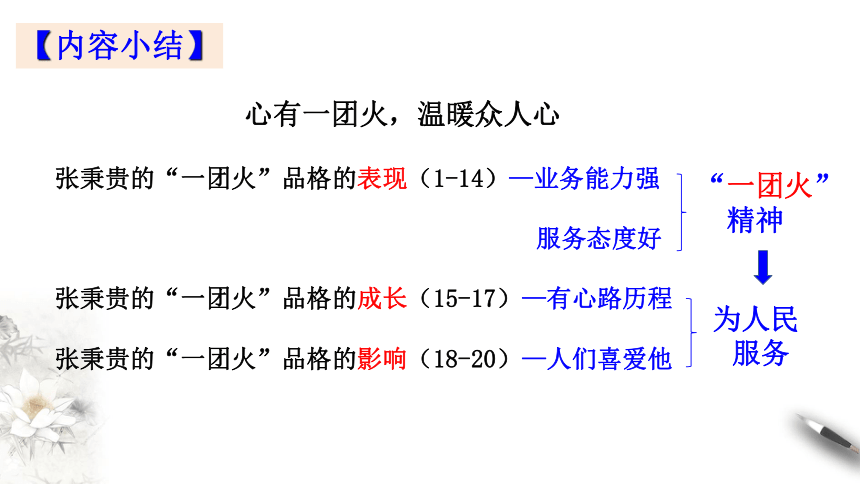

心有一团火,温暖众人心

【内容小结】

张秉贵的“一团火”品格的表现(1-14)—业务能力强

服务态度好 张秉贵的“一团火”品格的成长(15-17)—有心路历程

张秉贵的“一团火”品格的影响(18-20)—人们喜爱他

“一团火”

精神

为人民

服务

《心有一团火,温暖众人心》通过几个典型事例,为我们展现了一个有着“一抓准”和“一口清”的过硬本领的服务热情周到的售货员的形象。张秉贵二十多年如一日的满腔热情的服务精神正如一团火焰,燃烧着自己,温暖着众人,这就是榜样的力量。

【主题归纳】

①业务水平高。他动作迅速,有着“一抓准”和“一口清”的过硬本领。

②服务热情周到。看到带孩子的顾客,他会帮着哄孩子;看到着急赶车的顾客,他会为其开“绿灯”,还不忘征求周围顾客的意见。

③耐心细致,为他人着想。有顾客心情不好,他会耐心询问,还会站在对方立场去开导。

④ 敬业爱岗。他从早到晚每一分钟都全力以赴,在柜台里眼、耳、口、手、脚、脑6部“机器”同时开动;下班后,有时却连上楼都要扶着墙。

⑤受人尊敬和爱戴。人们赞扬他,给他搬凳子,学生给他写信,青年农民为他写诗。

1.张秉贵是全文的主体人物,他是怎样的一个人?

【深入探究】

典型事例是能够揭示事物本质、具有广泛代表性和强大说服力的事例。新闻写作中恰当地选用典型事例,是揭示事物、突出人物精神境界的重要手段。

本文共写了张秉贵的7件事:①接待抱着小孩的女顾客;②照顾赶车却排在队尾的顾客;③开解绷着脸、不讲道理的女顾客;④女儿病重仍满脸笑容地接待顾客;⑤照顾买得多的顾客而忽略了只买两块桃酥的农民顾客;⑥为面带病容的顾客选糕点;⑦被国民党兵痞打骂。这些事例有详有略,但都能恰到好处地表现出张秉贵的性格、思想以及他为人处世的态度。

2.选取典型事例来表现人物形象是本文一大特色,文章选取了哪几件事来表现张秉贵的形象?试加以分析。

3.多角度塑造人物形象是本文的一大特色,试结合课文具体内容进行分析。

①运用多种描写方法塑造人物形象。文中运用了多种描写方法对张秉贵这一人物进行刻画,有语言描写、动作描写、心理描写等,使人物形象丰满生动。如文中那个绷着脸的顾客说“不买,难道不能看看吗”,不善的语气一下子就让读者感受到她心中的怒气,而此时的张秉贵仍然和颜悦色地说“最近从上海来了几种新糖果……”,他的细心耐心由此可见一斑。

②在矛盾冲突中塑造人物形象。文中描写了张秉贵并不是一开始就如现在一样,他也是经过一番变化才坚定了全心全意为人民服务的信念。这样描写人物显得更真实可感。

③ 侧面描写塑造人物形象。文中多处写他人对张秉贵的态度和看法,从他人口中说出对人物的评价与看法,使人物形象更加真实、立体。

④ 以张秉贵的事迹为主体,写了多个事例。这些事例为我们生动地展现了张秉贵的为人、他的精神以及他是如何用心中的一团火去温暖众人心的。这样的事实一次又一次地感染着读者,也一次又一次地证明了人物的难能可贵之处,人在事中,事中见人。

【写作指导】

细节描写,生动传神

《心有一团火,温暖众人心》多次运用细节描写,表现了张秉贵对顾客耐心细致、对工作认真负责的精神。

要写好细节描写应注意下面几点:

1、选用典型细节

细节描写要能抓住典型细节,这样才更具有广泛性,有利于突出文章中心,从而给人留下更为深刻的印象。如课文中“只见张秉贵从货柜里拿起一块糖,放到孩子手里,孩子顿时止住了哭声”这一细节,体现了张秉贵典型的职业特色和细心周到的服务态度。抓住了这一典型细节,就能更好地突出主人公全心全意为人民服务的高尚精神。

2.细致观察事物

要使得描写生动形象,在观察事物过程中,我们要调动自己的各种感官,对事物做非常细致的观察。如:“傍晚在一阵凉风的轻袭下悄悄地来临了,七彩的霞光映照了天空,云儿也穿上了一层层彩色之装来装点着蓝蓝的天空。”这句话从触觉角度写“凉风”,从视觉角度写“七彩”“霞光”和“彩云”,观察细致入微,描写生动形象。

3.精心锤炼词语

在细节描写中,我们要选择恰当的词语,以少胜多,乃至一字传神。如《哦,香雪》中“火车来了,她却缩到最后去了”这句话,一个动词“缩”就惟妙惟肖地刻画出一个山村姑娘腼腆羞涩而又有点胆怯的可爱情态。

4.巧妙运用修辞

运用比喻、拟人、夸张等修辞手法,可以增强语言的生动性,变抽象为具体,使无形变为有形。例如,一名学生作文时写出了这样一句话:“此时忽然感觉四肢发热,在不知不觉中调皮捣蛋的小汗珠又从皮肤的缝隙间偷偷地窜出来。”描写出了他紧张的心理。

运用细节描写,写一个打乒乓球的场面,200字左右。

【用技法·写片段】

参考答案:她毫不示弱地举起乒乓球拍,习惯地耸耸肩,扭扭脖子,职业性地蹲好马步,微微抬起头,露出她那双令人望而生畏的眼睛,冷笑了一声,轻声地说:“发球吧!”那个黄色的小球迅速朝她射来,她毫不犹豫地一侧身子,抡起胳膊,“啪”地一下打了回去。谁知,对手也不甘示弱,又一个直射球。她警觉地皱了皱眉头,左脚往后一跨,右手对准球用力一推,眼睛一刻也不离开球。对手直接一个“杀球”,使她防不胜防,输掉一球!小子,不错嘛!她握紧了球拍,轻轻地把球往空中一抛,以闪电般的速度把球发了过去,留下两声脆响。对手是个能将,不好对付。时间过去了很久,也没分出个胜负。

【扩展阅读】

弘扬劳模精神

重温劳动模范的故事,想想这些平凡人何以把不可能变为可能,心底就有“相信”,眼中便有光彩,走过风雨看到彩虹。

在五一国际劳动节来临之际,随着新一批全国五一劳动奖章获得者和全国工人先锋号名单公布,劳动模范——这个承载着共和国特殊记忆的群体,再次成为新闻热词。

在今年的表彰名单中,有在火箭总装一线奋战30余年的崔蕴,还有秉持“第一次就把事情做好”、平均年龄只有32岁的动车组装班;有深耕高端数控机床研发、“代表中国冲击世界一流”的女设计师盖立亚,还有执着于探索金融精准扶贫模式、见证阜平贫困发生率由54.4%下降到13.8%的“金领”李二国。他们是创业者,是实干家。在我们这个70年间从积贫积弱成长为世界第二大经济体的社会主义国家,他们最大程度地展现了劳动的荣光与价值。

今天的我们,习惯了动动手指外卖送来,语音指令机器人擦地。那么,劳动离我们已经远了吗?不是的。产业结构变化、社会分工细化,不会改变劳动是创造价值的唯一源泉。正如习近平总书记所指出的,“人世间的美好梦想,只有通过诚实劳动才能实现”。在当下中国,一分钟,快递小哥收发7.6万件快递,“神威·太湖之光”超级计算机运算750亿亿次。我国经济从高速增长进入高质量发展阶段,需要更多知识型、技能型、创新型劳动者,也为劳动者、奋斗者实现人生出彩提供了广阔舞台。

一代人有一代人的使命。不同时代的劳模,给了今天的我们怎样的启迪?劳动的内涵在更新,劳模的标准在“进阶”,“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神始终是不变的秘笈。

学习劳模,要学习他们身上闪耀的信仰光彩。“人间万事出艰辛。越是美好的未来,越需要我们付出艰苦努力。”盘点这些劳模,他们身上有一个共同点,那就是穿越眼前的迷雾,相信并为“美好的未来”而奋斗。全国劳模、时代楷模天津电力抢修工人张黎明,无数次沿着电力线路“溜达”,闭上眼睛能说出他负责的线路沿途有多少个高压塔、多少根电线杆。没有哪代人的青春是容易的,重温他们的故事,想想这些平凡人何以把不可能变为可能,心底就有“相信”,眼中便有光彩,走过风雨看到彩虹,用劳动与奋斗为中华民族伟大复兴贡献力量。

学习劳模,要学习他们实干苦干的劲头。“一勤天下无难事”,无论哪个时代的劳模,都是在某个方面有所建树的劳动者。近年来评选出的劳模,高级技工、科研精兵的比重在增加,知识型、技能型、创新型劳动者不断涌现。中国电子科技集团公司第五十四研究所钳工夏立,多次参与卫星天线预研与装配、校准任务,装配的齿轮间隙仅有0.004毫米,相当于一根头发丝的1/20粗细。具有精益求精的工匠精神,多做一点点、创新一点点,日积月累,“高原”就成了“高峰”,就能推动中国制造向中国创造转变。

“我热爱高高的塔机,喜欢它那长长的铁臂、炽热通往天路的神梯,热爱钢铁般的气息。”全国劳模、中国建筑一局塔吊工人王华曾这样吐露心声。涵养崇尚劳动的社会氛围,为保障劳动者权益创造更好制度环境,就能激发亿万人民用劳动托举梦想的豪情,汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

(选自《人民日报》,2019年04月30日09版)

劳动最光荣 奋斗最美丽

站在历史的峰峦仰望星空,是劳动创造了人类进步的文明;凝眸中华民族伟大复兴的征途,是劳动铺就了通向梦想的路径。

“幸福都是奋斗出来的”,揭示了新时代创造人民美好生活的基本路径,诠释了人类文明进步的重要规律。不奋斗,山再低也难登顶;不劳动,路纵近也难到达。正如习近平总书记所说,在前进的道路上,我们要始终弘扬劳模精神、劳动精神,为中国经济社会发展汇聚强大正能量。

中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造,我们拥有了历史的辉煌;也正是因为劳动创造,我们拥有了今天的成就。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,无不与劳动有着密切关系。用汗水浇灌梦想,靠勤奋铸就辉煌。在跌宕起伏的民族发展史上,这些弥足珍贵的奋斗记忆,浇筑出中华民族勤劳创造的光辉品格,造就中华民族历史悠久的灿烂文化,为中国发展和人类文明进步提供了强大的精神动力。

改革开放40年来,党和人民事业始终充满奋勇前进的强大动力。中国桥、中国路、中国车,一个个伟大工程拔地而起;天宫、蛟龙、大飞机,大国重器燃起民族自信;新零售、高端制造、航天工程,创新之花开遍神州大地。时间循着自己的规律悄然运转,但也总能定格下劳动者的身影。回望波澜壮阔的改革进程,我们以劳动锐意进取,方有从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越,方有日益走近世界舞台中央的坚定步伐。把劳动的姿态嵌进时代发展的洪流,就是对改革最好的献礼。

这是一个催人奋进的新时代,我们正从事着前无古人的伟大事业。党的十九大报告提出,在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。今天,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。这是奋斗者最好的时代,更是属于劳动者的华丽舞台。在百舸争流、千帆竞发的激流中勇立潮头,在不进则退、不强则弱的竞争中赢得优势,就必须在孜孜不倦的劳动中创造时代价值。

劳动最光荣,劳动最崇高,劳动最伟大,劳动最美丽。每个人都是新时代的见证者、开创者、建设者,荡起劳动的双桨,扬起奋斗的风帆,“两个一百年”奋斗目标指日可待,中华民族伟大复兴的中国梦日渐清晰。踏歌新时代,逐梦新征程,唯有辛勤劳动,唯有努力奋斗,我们才能再写华章。

(摘自2018年5月1日《浙江日报》)

推荐理由:

这是一篇大气磅礴的时评文。文章以饱含激情而又生动的笔触,站在时代的高度,回顾历史,评述现实,展望未来,热情讴歌劳动者勤劳的品格和锐意进取的创新精神,热烈歌颂劳动创造的中华文明辉煌的历史和改革开放的硕果,表达了对劳动者及其奋斗精神的崇高的赞礼,抒发了当代中国劳动者复兴中华的壮志豪情。文章激动人心,催人奋进,是一只嘹亮的时代号角。

【导入】

假如我是一束光,

就要给别人送去一片光芒;

假如我是一阵风,

就要给别人送去一阵清凉;

假如我是一朵花,

就要给别人送去一阵芬芳;

假如我是一棵树,

就要给别人送来一片阴凉;

假如我是一首歌,

就要给别人送去一片悠扬。

1.了解人物通讯这种新闻体裁,掌握这一体裁的写作特点,学习人物通讯的写作方法。

2.学习如何塑造典型性人物。学会既见事,又见人,通过典型事例表现人物精神风貌的方法。

3.概括人物主要事迹,明确“一团火”精神的实质。

心有一团火,温暖众人心

【素养目标】

林为民,1942年出生在台湾,是台湾著名的第一家族“雾峰林家”第九代传人。父亲为爱国烈士林正亨。18岁进入北京日报、北京晚报工作,直至退休。

【作者简介】

张秉贵是一名优秀的共产党员,他以“为人民服务”的热忱,在平凡的售货员岗位上兢兢业业,树起我国商业战线上的一面旗帜;在他生前,许多外地顾客慕名而来,就为了目睹他那令人称奇的技艺和“一团火”的服务精神。1977 年,刘广和、邸(dǐ)彩霄、林为民、刘红等同志集体采写了卖糖“一抓准”的北京市百货大楼售货员张秉贵的事迹。他们采访了无数次,研究了无数次,最终挖掘出了“一团火”精神这一体现时代要求的鲜明主题,一扫人与人之间的冷漠阴霾,呼吁像火一样温暖人心的新型人际关系,张秉贵也成为我国商业、服务业学习的楷模。

【写作背景】

张秉贵人物介绍

他在平凡的售货员岗位上练就了令人称奇的“一抓准”“一口清”技艺和“一团火”的服务精神,树起我国商业战线上的一面旗帜。在北京,传统的“燕京八景”名扬天下,而他的售货艺术被人们誉为“燕京第九景”,他多次被授予“优秀共产党员”称号。1988 年9 月17 日,张秉贵塑像在百货大楼门前落成。陈云同志亲笔题词:“一团火”精神光耀神州。

【资料链接】

1. 此篇人物通讯采用怎样的方式开头?这样开头有什么好处?

本文的开头属描述型开头。通过张秉贵在柜台里忙碌的现场描写,像电影中的特写镜头,有画面、有情景、有人物,使读者如临其境,如见其人,如闻其声,可读性大大增强。

【课文探究】

2、人们是怎样来赞扬张秉贵的服务态度的?

主动、热情、诚恳、耐心、周到

心有一团火,温暖众人心

【内容小结】

张秉贵的“一团火”品格的表现(1-14)—业务能力强

服务态度好 张秉贵的“一团火”品格的成长(15-17)—有心路历程

张秉贵的“一团火”品格的影响(18-20)—人们喜爱他

“一团火”

精神

为人民

服务

《心有一团火,温暖众人心》通过几个典型事例,为我们展现了一个有着“一抓准”和“一口清”的过硬本领的服务热情周到的售货员的形象。张秉贵二十多年如一日的满腔热情的服务精神正如一团火焰,燃烧着自己,温暖着众人,这就是榜样的力量。

【主题归纳】

①业务水平高。他动作迅速,有着“一抓准”和“一口清”的过硬本领。

②服务热情周到。看到带孩子的顾客,他会帮着哄孩子;看到着急赶车的顾客,他会为其开“绿灯”,还不忘征求周围顾客的意见。

③耐心细致,为他人着想。有顾客心情不好,他会耐心询问,还会站在对方立场去开导。

④ 敬业爱岗。他从早到晚每一分钟都全力以赴,在柜台里眼、耳、口、手、脚、脑6部“机器”同时开动;下班后,有时却连上楼都要扶着墙。

⑤受人尊敬和爱戴。人们赞扬他,给他搬凳子,学生给他写信,青年农民为他写诗。

1.张秉贵是全文的主体人物,他是怎样的一个人?

【深入探究】

典型事例是能够揭示事物本质、具有广泛代表性和强大说服力的事例。新闻写作中恰当地选用典型事例,是揭示事物、突出人物精神境界的重要手段。

本文共写了张秉贵的7件事:①接待抱着小孩的女顾客;②照顾赶车却排在队尾的顾客;③开解绷着脸、不讲道理的女顾客;④女儿病重仍满脸笑容地接待顾客;⑤照顾买得多的顾客而忽略了只买两块桃酥的农民顾客;⑥为面带病容的顾客选糕点;⑦被国民党兵痞打骂。这些事例有详有略,但都能恰到好处地表现出张秉贵的性格、思想以及他为人处世的态度。

2.选取典型事例来表现人物形象是本文一大特色,文章选取了哪几件事来表现张秉贵的形象?试加以分析。

3.多角度塑造人物形象是本文的一大特色,试结合课文具体内容进行分析。

①运用多种描写方法塑造人物形象。文中运用了多种描写方法对张秉贵这一人物进行刻画,有语言描写、动作描写、心理描写等,使人物形象丰满生动。如文中那个绷着脸的顾客说“不买,难道不能看看吗”,不善的语气一下子就让读者感受到她心中的怒气,而此时的张秉贵仍然和颜悦色地说“最近从上海来了几种新糖果……”,他的细心耐心由此可见一斑。

②在矛盾冲突中塑造人物形象。文中描写了张秉贵并不是一开始就如现在一样,他也是经过一番变化才坚定了全心全意为人民服务的信念。这样描写人物显得更真实可感。

③ 侧面描写塑造人物形象。文中多处写他人对张秉贵的态度和看法,从他人口中说出对人物的评价与看法,使人物形象更加真实、立体。

④ 以张秉贵的事迹为主体,写了多个事例。这些事例为我们生动地展现了张秉贵的为人、他的精神以及他是如何用心中的一团火去温暖众人心的。这样的事实一次又一次地感染着读者,也一次又一次地证明了人物的难能可贵之处,人在事中,事中见人。

【写作指导】

细节描写,生动传神

《心有一团火,温暖众人心》多次运用细节描写,表现了张秉贵对顾客耐心细致、对工作认真负责的精神。

要写好细节描写应注意下面几点:

1、选用典型细节

细节描写要能抓住典型细节,这样才更具有广泛性,有利于突出文章中心,从而给人留下更为深刻的印象。如课文中“只见张秉贵从货柜里拿起一块糖,放到孩子手里,孩子顿时止住了哭声”这一细节,体现了张秉贵典型的职业特色和细心周到的服务态度。抓住了这一典型细节,就能更好地突出主人公全心全意为人民服务的高尚精神。

2.细致观察事物

要使得描写生动形象,在观察事物过程中,我们要调动自己的各种感官,对事物做非常细致的观察。如:“傍晚在一阵凉风的轻袭下悄悄地来临了,七彩的霞光映照了天空,云儿也穿上了一层层彩色之装来装点着蓝蓝的天空。”这句话从触觉角度写“凉风”,从视觉角度写“七彩”“霞光”和“彩云”,观察细致入微,描写生动形象。

3.精心锤炼词语

在细节描写中,我们要选择恰当的词语,以少胜多,乃至一字传神。如《哦,香雪》中“火车来了,她却缩到最后去了”这句话,一个动词“缩”就惟妙惟肖地刻画出一个山村姑娘腼腆羞涩而又有点胆怯的可爱情态。

4.巧妙运用修辞

运用比喻、拟人、夸张等修辞手法,可以增强语言的生动性,变抽象为具体,使无形变为有形。例如,一名学生作文时写出了这样一句话:“此时忽然感觉四肢发热,在不知不觉中调皮捣蛋的小汗珠又从皮肤的缝隙间偷偷地窜出来。”描写出了他紧张的心理。

运用细节描写,写一个打乒乓球的场面,200字左右。

【用技法·写片段】

参考答案:她毫不示弱地举起乒乓球拍,习惯地耸耸肩,扭扭脖子,职业性地蹲好马步,微微抬起头,露出她那双令人望而生畏的眼睛,冷笑了一声,轻声地说:“发球吧!”那个黄色的小球迅速朝她射来,她毫不犹豫地一侧身子,抡起胳膊,“啪”地一下打了回去。谁知,对手也不甘示弱,又一个直射球。她警觉地皱了皱眉头,左脚往后一跨,右手对准球用力一推,眼睛一刻也不离开球。对手直接一个“杀球”,使她防不胜防,输掉一球!小子,不错嘛!她握紧了球拍,轻轻地把球往空中一抛,以闪电般的速度把球发了过去,留下两声脆响。对手是个能将,不好对付。时间过去了很久,也没分出个胜负。

【扩展阅读】

弘扬劳模精神

重温劳动模范的故事,想想这些平凡人何以把不可能变为可能,心底就有“相信”,眼中便有光彩,走过风雨看到彩虹。

在五一国际劳动节来临之际,随着新一批全国五一劳动奖章获得者和全国工人先锋号名单公布,劳动模范——这个承载着共和国特殊记忆的群体,再次成为新闻热词。

在今年的表彰名单中,有在火箭总装一线奋战30余年的崔蕴,还有秉持“第一次就把事情做好”、平均年龄只有32岁的动车组装班;有深耕高端数控机床研发、“代表中国冲击世界一流”的女设计师盖立亚,还有执着于探索金融精准扶贫模式、见证阜平贫困发生率由54.4%下降到13.8%的“金领”李二国。他们是创业者,是实干家。在我们这个70年间从积贫积弱成长为世界第二大经济体的社会主义国家,他们最大程度地展现了劳动的荣光与价值。

今天的我们,习惯了动动手指外卖送来,语音指令机器人擦地。那么,劳动离我们已经远了吗?不是的。产业结构变化、社会分工细化,不会改变劳动是创造价值的唯一源泉。正如习近平总书记所指出的,“人世间的美好梦想,只有通过诚实劳动才能实现”。在当下中国,一分钟,快递小哥收发7.6万件快递,“神威·太湖之光”超级计算机运算750亿亿次。我国经济从高速增长进入高质量发展阶段,需要更多知识型、技能型、创新型劳动者,也为劳动者、奋斗者实现人生出彩提供了广阔舞台。

一代人有一代人的使命。不同时代的劳模,给了今天的我们怎样的启迪?劳动的内涵在更新,劳模的标准在“进阶”,“爱岗敬业、争创一流,艰苦奋斗、勇于创新,淡泊名利、甘于奉献”的劳模精神始终是不变的秘笈。

学习劳模,要学习他们身上闪耀的信仰光彩。“人间万事出艰辛。越是美好的未来,越需要我们付出艰苦努力。”盘点这些劳模,他们身上有一个共同点,那就是穿越眼前的迷雾,相信并为“美好的未来”而奋斗。全国劳模、时代楷模天津电力抢修工人张黎明,无数次沿着电力线路“溜达”,闭上眼睛能说出他负责的线路沿途有多少个高压塔、多少根电线杆。没有哪代人的青春是容易的,重温他们的故事,想想这些平凡人何以把不可能变为可能,心底就有“相信”,眼中便有光彩,走过风雨看到彩虹,用劳动与奋斗为中华民族伟大复兴贡献力量。

学习劳模,要学习他们实干苦干的劲头。“一勤天下无难事”,无论哪个时代的劳模,都是在某个方面有所建树的劳动者。近年来评选出的劳模,高级技工、科研精兵的比重在增加,知识型、技能型、创新型劳动者不断涌现。中国电子科技集团公司第五十四研究所钳工夏立,多次参与卫星天线预研与装配、校准任务,装配的齿轮间隙仅有0.004毫米,相当于一根头发丝的1/20粗细。具有精益求精的工匠精神,多做一点点、创新一点点,日积月累,“高原”就成了“高峰”,就能推动中国制造向中国创造转变。

“我热爱高高的塔机,喜欢它那长长的铁臂、炽热通往天路的神梯,热爱钢铁般的气息。”全国劳模、中国建筑一局塔吊工人王华曾这样吐露心声。涵养崇尚劳动的社会氛围,为保障劳动者权益创造更好制度环境,就能激发亿万人民用劳动托举梦想的豪情,汇聚实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

(选自《人民日报》,2019年04月30日09版)

劳动最光荣 奋斗最美丽

站在历史的峰峦仰望星空,是劳动创造了人类进步的文明;凝眸中华民族伟大复兴的征途,是劳动铺就了通向梦想的路径。

“幸福都是奋斗出来的”,揭示了新时代创造人民美好生活的基本路径,诠释了人类文明进步的重要规律。不奋斗,山再低也难登顶;不劳动,路纵近也难到达。正如习近平总书记所说,在前进的道路上,我们要始终弘扬劳模精神、劳动精神,为中国经济社会发展汇聚强大正能量。

中华民族是勤于劳动、善于创造的民族。正是因为劳动创造,我们拥有了历史的辉煌;也正是因为劳动创造,我们拥有了今天的成就。中国人民在长期奋斗中培育、继承、发展起来的伟大民族精神,无不与劳动有着密切关系。用汗水浇灌梦想,靠勤奋铸就辉煌。在跌宕起伏的民族发展史上,这些弥足珍贵的奋斗记忆,浇筑出中华民族勤劳创造的光辉品格,造就中华民族历史悠久的灿烂文化,为中国发展和人类文明进步提供了强大的精神动力。

改革开放40年来,党和人民事业始终充满奋勇前进的强大动力。中国桥、中国路、中国车,一个个伟大工程拔地而起;天宫、蛟龙、大飞机,大国重器燃起民族自信;新零售、高端制造、航天工程,创新之花开遍神州大地。时间循着自己的规律悄然运转,但也总能定格下劳动者的身影。回望波澜壮阔的改革进程,我们以劳动锐意进取,方有从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越,方有日益走近世界舞台中央的坚定步伐。把劳动的姿态嵌进时代发展的洪流,就是对改革最好的献礼。

这是一个催人奋进的新时代,我们正从事着前无古人的伟大事业。党的十九大报告提出,在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。今天,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。这是奋斗者最好的时代,更是属于劳动者的华丽舞台。在百舸争流、千帆竞发的激流中勇立潮头,在不进则退、不强则弱的竞争中赢得优势,就必须在孜孜不倦的劳动中创造时代价值。

劳动最光荣,劳动最崇高,劳动最伟大,劳动最美丽。每个人都是新时代的见证者、开创者、建设者,荡起劳动的双桨,扬起奋斗的风帆,“两个一百年”奋斗目标指日可待,中华民族伟大复兴的中国梦日渐清晰。踏歌新时代,逐梦新征程,唯有辛勤劳动,唯有努力奋斗,我们才能再写华章。

(摘自2018年5月1日《浙江日报》)

推荐理由:

这是一篇大气磅礴的时评文。文章以饱含激情而又生动的笔触,站在时代的高度,回顾历史,评述现实,展望未来,热情讴歌劳动者勤劳的品格和锐意进取的创新精神,热烈歌颂劳动创造的中华文明辉煌的历史和改革开放的硕果,表达了对劳动者及其奋斗精神的崇高的赞礼,抒发了当代中国劳动者复兴中华的壮志豪情。文章激动人心,催人奋进,是一只嘹亮的时代号角。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读