2021-2022学年高中语文统编版必修上册4.1《喜看稻菽千重浪 》课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册4.1《喜看稻菽千重浪 》课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-11 10:17:48 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

导入:“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!”

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

1. 了解人物通讯的特点。

2. 学习本文通过典型事例、细节描写表现人物高尚品格的写作方法。

3. 学习袁隆平尊重科学、锐意创新、实事求是、敢于向权威挑战的精神。

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

【素养目标】

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,这里特指稻谷丰收,突出了袁隆平的科学成就,表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的奖项。

【题目解说】

【作者简介】

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

【写作背景】

新 闻 通 讯

通讯按内容分,一般分为人物通讯、事件通讯、概貌通讯和工作通讯。

通讯按形式分,分为纪实通讯、新闻特写、新闻专访、新闻调查、专题侧记、随行散记、记者手记、新闻花絮等。

通讯是除消息外最常用的新闻体裁和新闻报道形式。比之消息,通讯可以运用叙述、描写、抒情、议论等多种手法,需要更多的含量较大的真实典型材料,因此也更能详细深入而又生动形象地报道新近发生的事实。通讯容量大,事实详细,一般篇幅长,一篇优秀的通讯都能缩写成一篇消息。所以,简单地说,通讯就是“比消息更详尽的新闻”。

【知识卡片】

人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

人物通讯是用来报道特定人物的一种新闻体裁,作为通讯中最主要的一种新闻体裁,人物通讯很引人注目。其时效性不及消息。

(1)从实际报道的情况看,能够进入通讯中充当主角的人,大致上有这样几种类型:

第一种,各行各业的英雄模范人物。 如雷锋、焦裕禄、王进喜、张海迪、孔繁森、徐虎、李素丽等,都是由人物通讯向全社会推出的楷模。这样的人物通讯,社会影响最为广泛、深远。

第二种,人们普遍关心的社会名流。 如著名科学家、社会活动家、爱国人士、运动员、演员等。这样的通讯在报刊上常占有相当多的数量,有些报刊甚至可以通过报道这样的人物来吸引读者,提高报刊的发行量。

第三种,在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人。这是人物通讯题材发展的一个新趋向。

第四种,某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

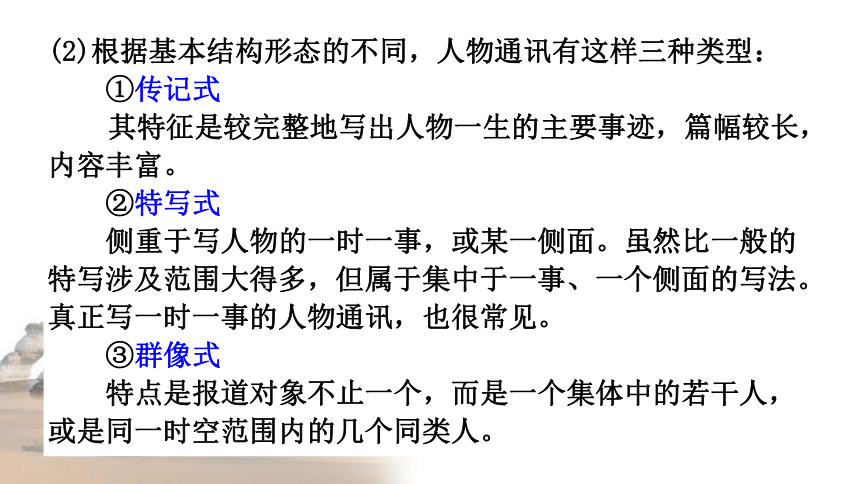

(2)根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

①传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

②特写式

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③群像式

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

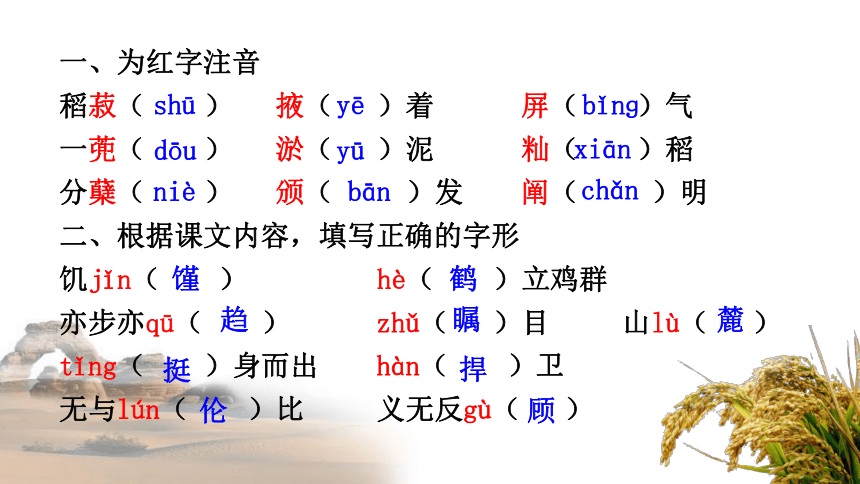

一、为红字注音

稻菽( ) 掖( )着 屏( )气

一蔸( ) 淤( )泥 籼( )稻

分蘖( ) 颁( )发 阐( )明

二、根据课文内容,填写正确的字形

饥jǐn( ) hè( )立鸡群

亦步亦qū( ) zhǔ( )目 山lù( )

tǐng( )身而出 hàn( )卫

无与lún( )比 义无反gù( )

shū

yē

bǐnɡ

dōu

yū

xiān

niè

bān

chǎn

馑

鹤

趋

瞩

挺

捍

顾

伦

麓

通读课文,概括主要事迹、线索。

按时间顺序排列——以时间为线索,分别讲述了袁隆平与水稻研究所取得的阶段性成果。

线索:

【课文分析】

主要事迹

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

①在稻田里工作 ②1961年袁隆平敏锐地发现“天然杂交稻”的杂种第一代。

追述了袁隆平科学实践的过程:

采用了怎样的手法?

第一部分 “曾记否,到中流击水”

倒叙

先说现在,然后说1961年7月的一天

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

第5段写了20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑,上一段还提到毛泽东同志的话,有什么意义?

①说明提高粮食产量、开发超产稻米在当时是关系民生的大事,交代了研究杂交稻的背景和必要性。

②交代了袁隆平经历了几十年风雨不改初衷,终于研究出优质杂交水稻动力的原因。因为祖国的普遍饥馑,让青年袁隆平下定决心,把毕生精力投入到祖国人民最需要的农业科技事业中去,这表现了袁隆平高度的责任感。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

鉴赏第6段片段:袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

细节描写

通过“鹤立鸡群”写出了的样株的与众不同,突出特性,而“抚摸”更是生动传神的写出了袁隆平将样株视若珍宝的情态,将那份欣喜与激动准确的表达了出来。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

鉴赏第7段片段:这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

细节描写

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

共有七个自然段,分几个层次?

①前五个自然段都是写袁隆平的研究情况,围绕挑战权威、自创新说来展开。

②后两个自然段写袁隆平的独特发现和介绍他的创新成果。

写袁隆平在研究杂交稻的过程中,遇到的三点困难是:

①权威论断的否定:杂交无优势。

②有些人的嘲笑:对遗传学的无知。

③有些学者认为:杂交制种无法应用于生产。

以上三点都是袁隆平在研究中遇到的困难,但他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他 培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

根据本部分内容,袁隆平从事杂交水稻研究的有利条件有哪些?

①中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

②中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

③有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

第三部分 “事实是科学家的空气”

主要围绕什么来写的?这部分在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”表现他坚持真理,捍卫真理,不计个人风险得失的道德操守。

主要围绕“三不稻”这个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

“梦”说明了什么?

通过一个梦提出的战略设想来说明袁隆平的理想。

表现他心怀天下、情系世界,生命不息、追求不止的理想志向。

【内容小结】

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国及至全世界的粮食问题都具有重大意义。

【主题归纳】

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

1、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

【深入探究】

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

2、写人物通讯,本文选取突出人物个性的事例,用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的? 有何特点?

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实科学家的空气

饥饿的威胁在退却

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

1、全文通过把人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

② 记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

在生活中,人们往往因迷信权威而缺乏深入思考。古人说:“尽信《书》,则不如无《书》。”事实上,很多发明、发现都是在“尊重权威但不崇拜权威”的情况下产生的。如西红柿,开始人们都认为它是有毒的,然而现在它已成为人们餐桌上的美味食物。再如,哥白尼在意大利时就熟悉了希腊哲学家阿里斯塔克斯(公元前三世纪)的学说,确信地球和其他行星都围绕太阳运转这个“日心说”是正确的。经过长年的观察和计算,哥白尼终于完成了他的伟大著作《天体运行论》,推翻了地球是宇宙中心的旧学说。布鲁诺以超人的预见大大丰富和发展了哥白尼的学说,他在《论无限、宇宙和诸世界》中提出了宇宙无限的思想,将束缚人们思想达几千年之久的“球壳”捣得粉碎。所以袁隆平这种“尊重权威但不崇拜权威”、敢于“挑战”的做法很值得我们学习。

3.文中写道:“在理论与事实发生矛盾时,袁隆平的态度是尊重权威但不崇拜权威……他不迷信权威的每一个观点”“袁隆平坚信搞杂交水稻研究有前途,勇敢地向‘无优势论’这一传统观念挑战”。如何理解袁隆平的这种做法?

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,

故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,

黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,

敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【译文】离别后多少梦境在诅咒岁月的流逝,我的故乡啊与你一别已过了三十二年。红旗漫卷吹动农民的武装,而敌人却高高举起霸主的皮鞭。因为太多的壮志才会有牺牲,但我敢令天地翻覆换一副新颜。再喜看大片庄稼如浪涛滚滚,尽是农民英雄们在暮色中收工归来。

写颁奖词

学校举办“感动中国----我最崇敬的抗疫人物”评选活动。现在,请你给入选的钟南山院士写一则颁奖词。

要求:符合人物特征,语言表达生动、连贯、得体。 提前准备,课堂交流。

【拓展训练】

致钟南山院士的颁奖词

八十余载风华,挡不住您的耀眼;十七年前的浩劫,止不住您的风骨。非典面前,您与人民站在一起,众志成城,一如那定海神针,攻坚克难,百折不挠。而今风云突变,您依旧亲赴武汉,带来的不止是希望更是景仰。悬壶济世,医者仁心,是您的本分更是毕生的信念。悠悠岁月,静好因您常驻。

导入:“他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡薄名利一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平!”

这是2004年度感动中国获奖者之一袁隆平的颁奖词。袁隆平为什么能够获此殊荣呢?下面我们来学习一篇关于袁隆平的人物通讯,看看作者是如何描写袁隆平这个人物的。

1. 了解人物通讯的特点。

2. 学习本文通过典型事例、细节描写表现人物高尚品格的写作方法。

3. 学习袁隆平尊重科学、锐意创新、实事求是、敢于向权威挑战的精神。

喜看稻菽千重浪

——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

【素养目标】

沈英甲,吉林辉南人。历任空军部队无线电员,《世界知识》杂志编辑,《科技日报》机动记者、机动记者部主任等。

本文标题采用了正副标题的形式,正标题为虚,“喜看稻菽千重浪”出自毛泽东的《七律·到韶山》,这里特指稻谷丰收,突出了袁隆平的科学成就,表达了作者对袁隆平的研究成果以及突出贡献的赞叹;副标题为实,交代了这篇人物通讯的主人公及其所获得的奖项。

【题目解说】

【作者简介】

袁隆平,1930 年生于北京,1953 年毕业于西南农学院,毕业后到湖南安江农校任教。当时,作为青年教师的袁隆平下定决心,要拼尽毕生精力,用科学战胜饥饿。经过多年实践,他终于推翻了当时国际上关于水稻没有杂交优势的普遍观念,推出了一代又一代杂交水稻。

袁隆平的研究成果还得到了世界的认可,他相继获得联合国教科文组织“科学奖”、世界粮食基金会“2004 年世界粮食奖”和联合国粮农组织“粮食安全保障荣誉奖”等多项国际奖项,被誉为“杂交水稻之父”。

1981 年,我国将第一个特等发明奖授予袁隆平研究小组。

1995 年,袁隆平当选为中国工程院院士。

2001 年2 月19 日,袁隆平被授予2000 年度中国国家最高科学技术奖。

2001 年2 月22 日,《科技日报》记者沈英甲发表人物通讯《喜看稻菽千重浪》。

【写作背景】

新 闻 通 讯

通讯按内容分,一般分为人物通讯、事件通讯、概貌通讯和工作通讯。

通讯按形式分,分为纪实通讯、新闻特写、新闻专访、新闻调查、专题侧记、随行散记、记者手记、新闻花絮等。

通讯是除消息外最常用的新闻体裁和新闻报道形式。比之消息,通讯可以运用叙述、描写、抒情、议论等多种手法,需要更多的含量较大的真实典型材料,因此也更能详细深入而又生动形象地报道新近发生的事实。通讯容量大,事实详细,一般篇幅长,一篇优秀的通讯都能缩写成一篇消息。所以,简单地说,通讯就是“比消息更详尽的新闻”。

【知识卡片】

人物通讯

人物通讯是以报道各方面的先进人物为主的通讯,以表现人物为中心,从不同角度反映人物的事迹和思想,着重以人物的精神面貌来感染、教育读者。

人物通讯是用来报道特定人物的一种新闻体裁,作为通讯中最主要的一种新闻体裁,人物通讯很引人注目。其时效性不及消息。

(1)从实际报道的情况看,能够进入通讯中充当主角的人,大致上有这样几种类型:

第一种,各行各业的英雄模范人物。 如雷锋、焦裕禄、王进喜、张海迪、孔繁森、徐虎、李素丽等,都是由人物通讯向全社会推出的楷模。这样的人物通讯,社会影响最为广泛、深远。

第二种,人们普遍关心的社会名流。 如著名科学家、社会活动家、爱国人士、运动员、演员等。这样的通讯在报刊上常占有相当多的数量,有些报刊甚至可以通过报道这样的人物来吸引读者,提高报刊的发行量。

第三种,在平凡的生活和工作中体现了某种人生价值,或者为人民做出贡献的普通人。这是人物通讯题材发展的一个新趋向。

第四种,某些对社会有警示作用的反面人物,提示人们某种道理。

(2)根据基本结构形态的不同,人物通讯有这样三种类型:

①传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

②特写式

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。虽然比一般的特写涉及范围大得多,但属于集中于一事、一个侧面的写法。真正写一时一事的人物通讯,也很常见。

③群像式

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

一、为红字注音

稻菽( ) 掖( )着 屏( )气

一蔸( ) 淤( )泥 籼( )稻

分蘖( ) 颁( )发 阐( )明

二、根据课文内容,填写正确的字形

饥jǐn( ) hè( )立鸡群

亦步亦qū( ) zhǔ( )目 山lù( )

tǐng( )身而出 hàn( )卫

无与lún( )比 义无反gù( )

shū

yē

bǐnɡ

dōu

yū

xiān

niè

bān

chǎn

馑

鹤

趋

瞩

挺

捍

顾

伦

麓

通读课文,概括主要事迹、线索。

按时间顺序排列——以时间为线索,分别讲述了袁隆平与水稻研究所取得的阶段性成果。

线索:

【课文分析】

主要事迹

(一)曾记否,到中流击水

(二)创新是科学家的灵魂和本质

(三)事实是科学家的空气

(四)饥饿的威胁在退却

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

①在稻田里工作 ②1961年袁隆平敏锐地发现“天然杂交稻”的杂种第一代。

追述了袁隆平科学实践的过程:

采用了怎样的手法?

第一部分 “曾记否,到中流击水”

倒叙

先说现在,然后说1961年7月的一天

表现了袁隆平对科学的严谨、一丝不苟和敢于实践的科学精神。

欣喜

满怀希望

失望

自信

收获

第5段写了20世纪五六十年代我国普遍发生饥馑,上一段还提到毛泽东同志的话,有什么意义?

①说明提高粮食产量、开发超产稻米在当时是关系民生的大事,交代了研究杂交稻的背景和必要性。

②交代了袁隆平经历了几十年风雨不改初衷,终于研究出优质杂交水稻动力的原因。因为祖国的普遍饥馑,让青年袁隆平下定决心,把毕生精力投入到祖国人民最需要的农业科技事业中去,这表现了袁隆平高度的责任感。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

鉴赏第6段片段:袁隆平把讲义夹放在田埂上,走下稻田一行行地观察起来。突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来!

细节描写

通过“鹤立鸡群”写出了的样株的与众不同,突出特性,而“抚摸”更是生动传神的写出了袁隆平将样株视若珍宝的情态,将那份欣喜与激动准确的表达了出来。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

鉴赏第7段片段:这是一株奇特的稻禾,株形优异,穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒。袁隆平用布条扎上记号,从此格外精心地照顾这蔸稻禾。收获季节他得到了一把金灿灿的稻种。

细节描写

从“穗大粒多,足有十余穗,每穗有壮谷一百六七十粒”这样的细节描写我们能够看出袁隆平对待植物科学、农业技术研究的科学严谨的态度,和对稻田如数家珍般的熟悉与热爱。

第一部分 “曾记否,到中流击水”

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

共有七个自然段,分几个层次?

①前五个自然段都是写袁隆平的研究情况,围绕挑战权威、自创新说来展开。

②后两个自然段写袁隆平的独特发现和介绍他的创新成果。

写袁隆平在研究杂交稻的过程中,遇到的三点困难是:

①权威论断的否定:杂交无优势。

②有些人的嘲笑:对遗传学的无知。

③有些学者认为:杂交制种无法应用于生产。

以上三点都是袁隆平在研究中遇到的困难,但他并不迷信权威,而是认真分析,勇于创新,大胆试验,用事实证明了他 培育杂交水稻的理论设想是科学的,是切实可行的。

根据本部分内容,袁隆平从事杂交水稻研究的有利条件有哪些?

①中国有悠久的水稻种植历史和丰富的种质资源。

②中国国土辽阔,有像海南岛这样理想的育种环境。

③有优越的社会主义制度和党的领导,可以组织力量协作攻关,克服任何困难。

第二部分 “创新是科学家的灵魂和本质”

第三部分 “事实是科学家的空气”

主要围绕什么来写的?这部分在选材上有什么特点?

这部分是说明袁隆平是“真理的捍卫者,是事实的追随者。”表现他坚持真理,捍卫真理,不计个人风险得失的道德操守。

主要围绕“三不稻”这个情节来写的。

这部分在选材上的特点有两个:

一是有个性,突出了袁隆平对于杂交水稻的认知的与众不同。

二是选材精,不庞杂。

第四部分 “饥饿的威胁在退却”

“梦”说明了什么?

通过一个梦提出的战略设想来说明袁隆平的理想。

表现他心怀天下、情系世界,生命不息、追求不止的理想志向。

【内容小结】

这篇人物通讯通过具体事例展现了科学家袁隆平重视实践、实事求是、敢于向权威挑战、大胆创新的精神,也表现了他引领“绿色革命”的宏愿,高度评价了这位杂交水稻专家的研究成果的重大意义:不仅使中国率先在世界上实现了“超级稻”目标,而且对解决中国及至全世界的粮食问题都具有重大意义。

【主题归纳】

(1)细节描写。

细节描写是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。如:“袁隆平眯起双眼……翻看着土壤”,几个动词突出了人物工作之认真细心,严谨的科学态度。这段文字描写了一个平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

1、一篇好的通讯,通过对人物一言一行的描写,会产生令读者如见其人、如闻其声的效果。本文作者是怎样使袁隆平“立”在我们面前的?

【深入探究】

(2)选取具体、典型的事例。

课文选取了几件事,这几件事从不同的方面体现了作为一名科学家的袁隆平的宝贵品质。

① 2001 年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农业科研事业)

②1961 年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻株”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964 年袁隆平终于找到了水稻的天然雄性不育株。(解放思想,敢于创新)

④1992 年袁隆平发表文章反驳贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1986 年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略设想,为我国粮食大幅度增产做出了突出贡献。(矢志为中国和世界人民做贡献)

⑥ 袁隆平的心愿,要引导一场新的“绿色革命”。(矢志为中国和世界人民做贡献)

2、写人物通讯,本文选取突出人物个性的事例,用什么样的结构和手法将这些具体、典型事例贯穿起来的? 有何特点?

曾记否,到中流击水

创新是科学家的灵魂和本质

事实科学家的空气

饥饿的威胁在退却

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

1、全文通过把人物的品质和事迹分类,列小标题组织材料。

小标题的结构,体现布局谋篇的精细、巧妙

特点:条理清晰明白,重点突出;语句精妙、结构工整;内容深刻,形式灵动。

② 记叙为主,夹以描写、议论、说明。

多种灵活的表达方式。如说明袁隆平是怎样发现真理时,采用了倒叙手法,追述了袁隆平科学实践的过程(那是 1961 年7 月的一天——发起挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)。

在生活中,人们往往因迷信权威而缺乏深入思考。古人说:“尽信《书》,则不如无《书》。”事实上,很多发明、发现都是在“尊重权威但不崇拜权威”的情况下产生的。如西红柿,开始人们都认为它是有毒的,然而现在它已成为人们餐桌上的美味食物。再如,哥白尼在意大利时就熟悉了希腊哲学家阿里斯塔克斯(公元前三世纪)的学说,确信地球和其他行星都围绕太阳运转这个“日心说”是正确的。经过长年的观察和计算,哥白尼终于完成了他的伟大著作《天体运行论》,推翻了地球是宇宙中心的旧学说。布鲁诺以超人的预见大大丰富和发展了哥白尼的学说,他在《论无限、宇宙和诸世界》中提出了宇宙无限的思想,将束缚人们思想达几千年之久的“球壳”捣得粉碎。所以袁隆平这种“尊重权威但不崇拜权威”、敢于“挑战”的做法很值得我们学习。

3.文中写道:“在理论与事实发生矛盾时,袁隆平的态度是尊重权威但不崇拜权威……他不迷信权威的每一个观点”“袁隆平坚信搞杂交水稻研究有前途,勇敢地向‘无优势论’这一传统观念挑战”。如何理解袁隆平的这种做法?

七律·到韶山

毛泽东

别梦依稀咒逝川,

故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,

黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,

敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,

遍地英雄下夕烟。

【译文】离别后多少梦境在诅咒岁月的流逝,我的故乡啊与你一别已过了三十二年。红旗漫卷吹动农民的武装,而敌人却高高举起霸主的皮鞭。因为太多的壮志才会有牺牲,但我敢令天地翻覆换一副新颜。再喜看大片庄稼如浪涛滚滚,尽是农民英雄们在暮色中收工归来。

写颁奖词

学校举办“感动中国----我最崇敬的抗疫人物”评选活动。现在,请你给入选的钟南山院士写一则颁奖词。

要求:符合人物特征,语言表达生动、连贯、得体。 提前准备,课堂交流。

【拓展训练】

致钟南山院士的颁奖词

八十余载风华,挡不住您的耀眼;十七年前的浩劫,止不住您的风骨。非典面前,您与人民站在一起,众志成城,一如那定海神针,攻坚克难,百折不挠。而今风云突变,您依旧亲赴武汉,带来的不止是希望更是景仰。悬壶济世,医者仁心,是您的本分更是毕生的信念。悠悠岁月,静好因您常驻。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读