第9课 两宋的政治和军事 课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 13:47:14 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

第9课

两宋的政治和军事

学习目标:了解两宋的政治和军事,通过北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治的新变化。了解北宋出现的社会危机,正确评价王安石变法。认识南宋的偏安。

第 一 篇章

卧榻之侧,岂容他人鼾睡

一、北宋建立

(1)960年,赵匡胤发动兵变夺取帝位,建

立宋朝,定都东京,史称北宋。

(2)北宋建立后,结束五代十国分裂局面。

世宗因患病回军,不久就死了。子恭帝立,还只七岁。当时兵力,最强的是殿前军,而赵匡胤是殿前军的都点检。当主少国疑之日,自不免有人生心,于是讹言契丹入寇,匡胤带兵去防他。至陈桥驿,兵变,拥匡胤回汴京,废恭帝而自立,是为宋太祖。

——吕思勉著《中国通史》

陈桥驿兵变

探究新知

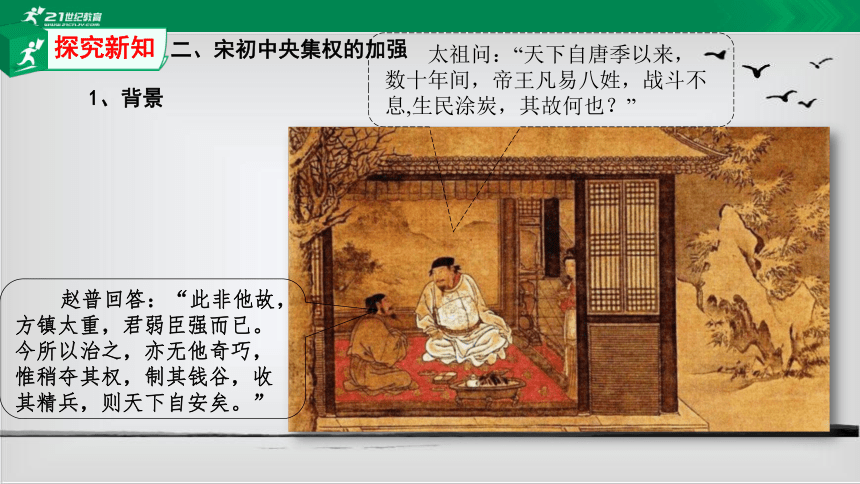

二、宋初中央集权的加强

1、背景

太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

探究新知

二、宋初中央集权的加强

2、措施

★自主学习:阅读教材并结合材料,概括北宋初期加强中央集权的措施有哪些?

北宋建立,赵胤采纳了赵普“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安” 的建议。集中军权,收回禁军统帅权;禁军配置实行“守内虚外” 政策……在中央削弱分割宰相之权,设政事堂、枢密院、三司使、审刑院,分掌行政、军事、财政、司法四权,直属皇帝,宰相仅管行政事务;削弱地方长官事权,以文官知州事,三年一换并不得在本地任职,设通判以牵制监督,地方财权、兵权收归中央;官制方面采取官、 职、差遣分离的办法,官为俸禄等级、品秩的依据,职是文官的荣誉头衔,均为虚衔,只有差遭才是实际职务。

——摘编自艾国光《略论北宋强化专制主义中央集权制度的利弊得失》

二、宋初中央集权的加强

2、措施之一:

——加强对地方的控制

①行政:派文官出任地方长官知州,节度使变为虚衔。

②财政:设转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

宋代的军队主要分禁军、厢军,禁军是北宋的正规军,被称为“天子之卫兵,以守京师,备征戍”。宋初将各地军队中精壮者抽调朝廷成为禁军,不及等者留本地作为地方军,虽间或出戍外地,但很少进行军事训练,主要从事工役或杂役,厢军因而也称“役兵”

——摘自王曾瑜《宋朝兵制初探》

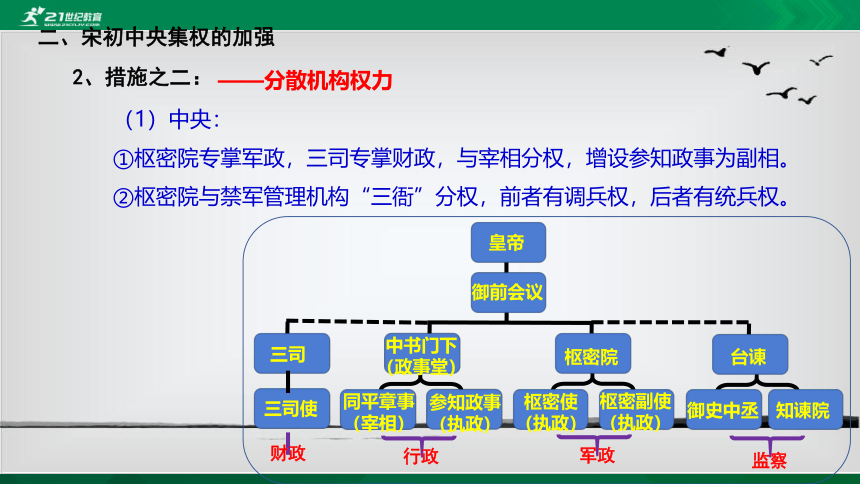

二、宋初中央集权的加强

2、措施之二:

——分散机构权力

(1)中央:

①枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,增设参知政事为副相。

②枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权,后者有统兵权。

皇帝

御前会议

三司

中书门下

(政事堂)

枢密院

台谏

三司使

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

枢密使

(执政)

财政

行政

军政

监察

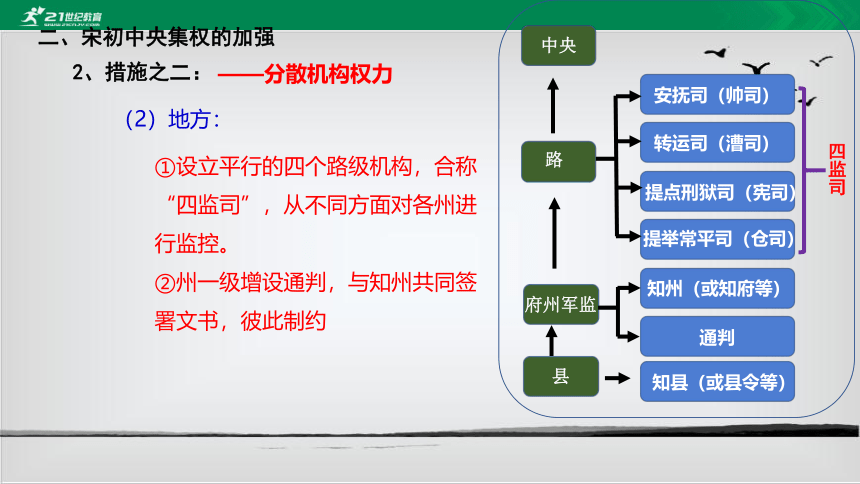

二、宋初中央集权的加强

2、措施之二:

——分散机构权力

(2)地方:

安抚司(帅司)

转运司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

通判

知县(或县令等)

中央

路

府州军监

县

四监司

①设立平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约

二、宋初中央集权的加强

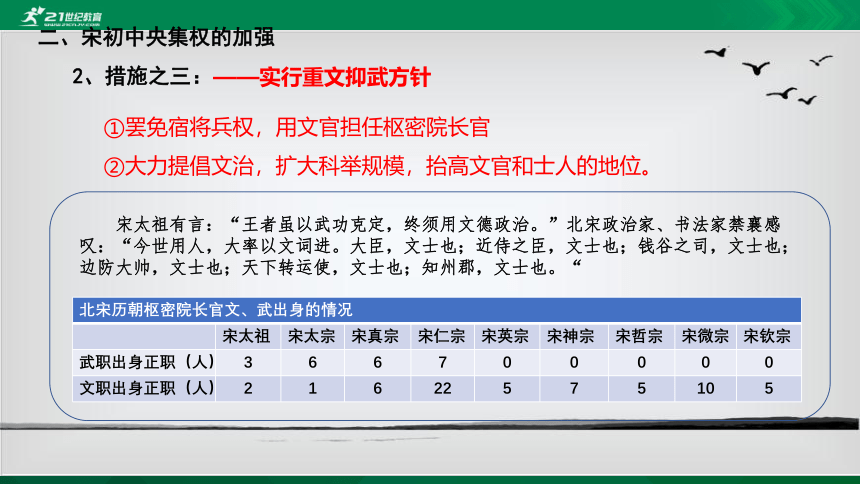

2、措施之三:

——实行重文抑武方针

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

宋太祖有言:“王者虽以武功克定,终须用文德政治。”北宋政治家、书法家禁襄感叹:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。“

北宋历朝枢密院长官文、武出身的情况 宋太祖 宋太宗 宋真宗 宋仁宗 宋英宗 宋神宗 宋哲宗 宋微宗 宋钦宗

武职出身正职(人) 3 6 6 7 0 0 0 0 0

文职出身正职(人) 2 1 6 22 5 7 5 10 5

二、宋初中央集权的加强

3、影响:

★问题探究:阅读材料并结合所学,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

材料2 北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇跋扈,维护国家统一,起了重要作用,在客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些描施具有很大局限性,如实行兵将分离的政策,带来了将帅无权,指挥不灵,以致军队战斗力削弱的弊病,虽然北宋政府后来养了百余万军队,却阻挡不住辽、西夏的侵扰。由于各级政府权力的分,散形成了叠床架屋的僚机构,官更众多,行政效率低。总之,北宋实行加强中央集权的措施,在一定时期起到了巩固政权的作用,后来便逐渐走向反面。

—— 朱绍侯《中国古代史》

材料1 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虎骑所过,莫不溃败。

—— 朱熹《朱子语类》

(1)利:有效防止了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,抑制了地方割据势力加强了中央集权。

(2)弊:

①制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

②兵将分离,训练废弛,在边疆战争中频吃败仗。

③形成了北宋积贫积弱的局面。

第 二 篇章

富国强兵,明月何时照我还

一、统治危机

材料1 北宋几个年度的财政收支情况明细 年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 “所出无余”

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

1、“积贫”

(1)政府机构重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍不断膨胀。

——冗官

(2)北宋供养了一支庞大的军队,军队不断扩编。——冗兵

养兵和养官成为朝廷的沉重负担,加上战争赔款,财政状况日益恶化。 ——冗费

(1)原因:

(2)结果:

探究新知

一、统治危机

材料2: 宋代养兵之多,为历代罕见。而养兵之费大致占宋代财政支出的十之八九。兵制上的严重缺陷,使军队管理涣散,削弱了军队的战斗力,进而北宋在与辽、西夏的战争中接连失败,并因此向辽和西夏进行巨额的贡纳,“积弱”的局面日趋加剧。

——摘编自《探讨王安石军事改革中的利弊》

材料1:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

①北宋军队通过招募组建,

多而不精,管理混乱,训

练废弛,素质低下。

②用文臣担任军事长官,统兵权与调兵权相互节制,更戍法导致兵不识将将不识兵。

(1)原因:

2、“积弱”

(2)结果:

①宋辽:夺回燕云十六州的北伐,均告惨败;宋辽和议,北宋每年向辽缴纳“岁币”。

②宋夏:屡战屡败;双方达成和议,北宋每年送给西夏财务,称为:“岁赐”。

二、王安石变法

陛下当法尧、舜,何以(唐)太宗为哉!

天下弊事甚多,不可不革。

1、背景:

①积贫积弱,财政状况日益恶化。

②政治风气因循守旧,行政效率低下。

③庆历新政明显触犯了官僚集团的既得利益,归于失败。

2、开始

1069年,宋神宗任用王安石变法

探究新知

二、王安石变法

3、原则:

加强国家对农业、商业、军事、科举、教育等领域的管理和控制。

4、目的:富国强兵

5、措施:

(1)富国——官府通过向农民提供农业 贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;

(2)强兵——对农民进行编制管理和军事训练,希望借以逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

(王安石对宋神宗说)今所以未举事者,凡以财不足。故臣以理财为方今先急,未暇理财而先举事,则事难济。

—— 《续资治通鉴长编》卷220

二、王安石变法

★问题探究:近千年来,关于王安石的评价,存在相当大的争议,阅读材料并结合所学,谈谈你对王安石变法的认识。

材料1: “王荆公为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(指北宋灭亡和南宋南迁)!” ——邵伯温《闻见录》

材料2:“取尧舜以来之弊政而一扫之,实国史上、世界史上最有名誉之社会革命也。”

——梁启超《王荆公》

材料3:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——《宋史·王安石列传》

(1)成效:达到富国目的,增加了大笔收入。

(2)不足:

①强兵效果不明显,与西夏的战争以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重人民负担,也引起激烈争议。

③统治集团内部分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

(3)影响:敢于冲破旧俗,面对困难和挫折坚持不懈,百折不挠,

勇于革新的精神影响后世。

二、王安石变法

★小组合作:分组查找相关资料,分析王安石变法失败的原因及启示?

材料1:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急工速效的心理。 ——钱穆《国史大纲》

(1)变法急功近利,措施执行不

当,用人不当,吏治不整。

材料2: 新法之重点,无非加速金融经济,便财政商业化。但是要这种政策通行,民间的金融商业组织要成熟,私人财产权之不可侵犯,更要有法制的保障,这样才能重重相因。—— 黄仁宇《放宽历史的视界》

(2)利用国家行政手段积累财富,

违背了观经济规律。

材料3:(王安石) 设青苗法以夺富民之利民无贫富,两税之外,重出息十二,更缘为奸,至倍息,公私皆病矣。—— 苏辙《栾城三集》

(3)变法指导思想偏重于开财源,

实行过程中损害了农民的利益

材料4:今介甫为政,尽变更祖宗旧法,……使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。 ——司马光《传家集》

(4)触犯了旧势力的利益,遭到强烈

反对、阻挠和破坏;

根本原因:变法只是一场地主阶级内部针对北宋统治危机的制度改良,没有触及社会的根本问题,不可能根本上解决封建社会的矛盾。

第 三 篇章

南宋偏安,直把杭州作汴州

一、南宋建立

(1)1127年,金朝南下,攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝,导致北宋

灭亡,史称“靖康之变”。

(2)北宋康王赵构在应天府称帝,定都临安,史称南宋

探究新知

二、南宋偏安

(1)宋高宗和宰相秦桧视岳飞为心腹之患,主动向金朝求和。

(2)1141年,南宋与金订立绍兴和议,划定疆界,南宋称臣,缴纳“岁贡”。

(3)岳飞被朝廷朝廷逮捕杀害。

(4)此后,几次宋金战争,继续维持南北对峙局面。

探究新知

二、南宋偏安

★问题探究:结合材料和所学,从多角度分析南宋偏安的原因。

北伐失败后,也就是孝宗在位的后期,他在内外政策上都转向平稳,南宋朝廷又陶醉在了“中外无事”、偏安一隅的升平景象之中,这期间经济繁荣,在南宋中期出现了太平盛世。当时社会民生富庶、人民安居乐业、呈现政治繁荣的局面。南宋政府重视生产,劝课农桑,兴修水利,民和俗静,家给人足,牛马遍野,余粮委田,出现了天下康宁的升平景象。史称“乾淳之治”

(1)北方长年战乱,经济衰退。南方地势险要,有长江天险战略优势。

(2)南方水陆交通便利,商贸频繁,商品经济发达,利于增加国库的收入。

(3)统治者不思进取,苟且偷安,朝中大部分是主和派;南方士人贪图一时和平不愿北进。

(4)军队战斗力不强,屡战屡败,士气下降。

北宋

加强中央集权

加强控制地方

分散机构权力

实行重文抑武

巩固统一,强化集权

效率低下,积贫积弱

王安石变法

达到富国目的,增加收入

没有从根本解决积贫积弱

靖康之变

南宋偏安江南

课堂小结

1.鉴于藩镇割据的历史教训,宋朝采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋朝采取这一策略的主要目的是( )

A.加强中央集权 B.根除地方腐败

C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

A

课堂练习

2.我国历代朝廷常常分割地方事权,将军事、民政、财政、司法诸权分授不同的官员并使之互不统属,各自平行隶属于中央的相应上级,以使其相互牵制。这一做法( )

A.通过分散相权保障皇权独尊

B.有助于统治者加强对地方的控制

C.完善分权体制提高行政效率

D.消除了地方势力膨胀割据的隐患

B

3.北宋仁宗、英宗时,朝廷财政收入较之太宗时己增长五六倍,却出现了“太宗时能余大半而前者不敷支出”的现象。对此合理的解释是A.中央集权加强致使新弊渐生

B.社会经济发展趋向滞缓

C.经济格局变动影响财政收支

D.国家局部统一渐显弊端

A

4.宋初,三司(户部、盐铁、度支)独立掌握全国财政,王安石变法时期将三司重新组织起来并统一到一个新的机构里。这一措施的主要意图是( )

A.进一步加强中央集权制度

B.增加中央政府的财政收入

C.提高处理经济事务的效率

D.消除宋初加强皇权的弊端

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第9课

两宋的政治和军事

学习目标:了解两宋的政治和军事,通过北宋加强中央集权的措施,认识北宋政治的新变化。了解北宋出现的社会危机,正确评价王安石变法。认识南宋的偏安。

第 一 篇章

卧榻之侧,岂容他人鼾睡

一、北宋建立

(1)960年,赵匡胤发动兵变夺取帝位,建

立宋朝,定都东京,史称北宋。

(2)北宋建立后,结束五代十国分裂局面。

世宗因患病回军,不久就死了。子恭帝立,还只七岁。当时兵力,最强的是殿前军,而赵匡胤是殿前军的都点检。当主少国疑之日,自不免有人生心,于是讹言契丹入寇,匡胤带兵去防他。至陈桥驿,兵变,拥匡胤回汴京,废恭帝而自立,是为宋太祖。

——吕思勉著《中国通史》

陈桥驿兵变

探究新知

二、宋初中央集权的加强

1、背景

太祖问:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂炭,其故何也?”

赵普回答:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

探究新知

二、宋初中央集权的加强

2、措施

★自主学习:阅读教材并结合材料,概括北宋初期加强中央集权的措施有哪些?

北宋建立,赵胤采纳了赵普“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安” 的建议。集中军权,收回禁军统帅权;禁军配置实行“守内虚外” 政策……在中央削弱分割宰相之权,设政事堂、枢密院、三司使、审刑院,分掌行政、军事、财政、司法四权,直属皇帝,宰相仅管行政事务;削弱地方长官事权,以文官知州事,三年一换并不得在本地任职,设通判以牵制监督,地方财权、兵权收归中央;官制方面采取官、 职、差遣分离的办法,官为俸禄等级、品秩的依据,职是文官的荣誉头衔,均为虚衔,只有差遭才是实际职务。

——摘编自艾国光《略论北宋强化专制主义中央集权制度的利弊得失》

二、宋初中央集权的加强

2、措施之一:

——加强对地方的控制

①行政:派文官出任地方长官知州,节度使变为虚衔。

②财政:设转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

③军政:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

宋代的军队主要分禁军、厢军,禁军是北宋的正规军,被称为“天子之卫兵,以守京师,备征戍”。宋初将各地军队中精壮者抽调朝廷成为禁军,不及等者留本地作为地方军,虽间或出戍外地,但很少进行军事训练,主要从事工役或杂役,厢军因而也称“役兵”

——摘自王曾瑜《宋朝兵制初探》

二、宋初中央集权的加强

2、措施之二:

——分散机构权力

(1)中央:

①枢密院专掌军政,三司专掌财政,与宰相分权,增设参知政事为副相。

②枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权,后者有统兵权。

皇帝

御前会议

三司

中书门下

(政事堂)

枢密院

台谏

三司使

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

枢密副使

(执政)

御史中丞

知谏院

枢密使

(执政)

财政

行政

军政

监察

二、宋初中央集权的加强

2、措施之二:

——分散机构权力

(2)地方:

安抚司(帅司)

转运司(漕司)

提点刑狱司(宪司)

提举常平司(仓司)

知州(或知府等)

通判

知县(或县令等)

中央

路

府州军监

县

四监司

①设立平行的四个路级机构,合称“四监司”,从不同方面对各州进行监控。

②州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约

二、宋初中央集权的加强

2、措施之三:

——实行重文抑武方针

①罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官

②大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

宋太祖有言:“王者虽以武功克定,终须用文德政治。”北宋政治家、书法家禁襄感叹:“今世用人,大率以文词进。大臣,文士也;近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡,文士也。“

北宋历朝枢密院长官文、武出身的情况 宋太祖 宋太宗 宋真宗 宋仁宗 宋英宗 宋神宗 宋哲宗 宋微宗 宋钦宗

武职出身正职(人) 3 6 6 7 0 0 0 0 0

文职出身正职(人) 2 1 6 22 5 7 5 10 5

二、宋初中央集权的加强

3、影响:

★问题探究:阅读材料并结合所学,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失。

材料2 北宋加强中央集权的措施,对解决藩镇跋扈,维护国家统一,起了重要作用,在客观上也有利于当时社会经济的发展。但是这些描施具有很大局限性,如实行兵将分离的政策,带来了将帅无权,指挥不灵,以致军队战斗力削弱的弊病,虽然北宋政府后来养了百余万军队,却阻挡不住辽、西夏的侵扰。由于各级政府权力的分,散形成了叠床架屋的僚机构,官更众多,行政效率低。总之,北宋实行加强中央集权的措施,在一定时期起到了巩固政权的作用,后来便逐渐走向反面。

—— 朱绍侯《中国古代史》

材料1 本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,罚刑政一切收了,州郡遂日就困弱。……靖康之役,虎骑所过,莫不溃败。

—— 朱熹《朱子语类》

(1)利:有效防止了内部动乱,巩固了国家的统一和安定,抑制了地方割据势力加强了中央集权。

(2)弊:

①制度过于僵化,权力分割过细,影响了行政效率,助长了因循保守的政治风气。

②兵将分离,训练废弛,在边疆战争中频吃败仗。

③形成了北宋积贫积弱的局面。

第 二 篇章

富国强兵,明月何时照我还

一、统治危机

材料1 北宋几个年度的财政收支情况明细 年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年(1021年) 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年(1049年) 12625万余 “所出无余”

英宗治平二年(1065年) 11613万余 13186万余

1、“积贫”

(1)政府机构重叠,官僚子弟入仕过滥,致使官僚队伍不断膨胀。

——冗官

(2)北宋供养了一支庞大的军队,军队不断扩编。——冗兵

养兵和养官成为朝廷的沉重负担,加上战争赔款,财政状况日益恶化。 ——冗费

(1)原因:

(2)结果:

探究新知

一、统治危机

材料2: 宋代养兵之多,为历代罕见。而养兵之费大致占宋代财政支出的十之八九。兵制上的严重缺陷,使军队管理涣散,削弱了军队的战斗力,进而北宋在与辽、西夏的战争中接连失败,并因此向辽和西夏进行巨额的贡纳,“积弱”的局面日趋加剧。

——摘编自《探讨王安石军事改革中的利弊》

材料1:一官未缺,十人竞逐,纡朱满路,衣紫成林,州县之地广于前,而陛下之官五倍于旧。

——宋祁《上三冗三费疏》

①北宋军队通过招募组建,

多而不精,管理混乱,训

练废弛,素质低下。

②用文臣担任军事长官,统兵权与调兵权相互节制,更戍法导致兵不识将将不识兵。

(1)原因:

2、“积弱”

(2)结果:

①宋辽:夺回燕云十六州的北伐,均告惨败;宋辽和议,北宋每年向辽缴纳“岁币”。

②宋夏:屡战屡败;双方达成和议,北宋每年送给西夏财务,称为:“岁赐”。

二、王安石变法

陛下当法尧、舜,何以(唐)太宗为哉!

天下弊事甚多,不可不革。

1、背景:

①积贫积弱,财政状况日益恶化。

②政治风气因循守旧,行政效率低下。

③庆历新政明显触犯了官僚集团的既得利益,归于失败。

2、开始

1069年,宋神宗任用王安石变法

探究新知

二、王安石变法

3、原则:

加强国家对农业、商业、军事、科举、教育等领域的管理和控制。

4、目的:富国强兵

5、措施:

(1)富国——官府通过向农民提供农业 贷款、拨巨资从事商业经营等手段,力图在调控经济的同时开辟财源;

(2)强兵——对农民进行编制管理和军事训练,希望借以逐渐恢复“兵农合一”的征兵制,取代募兵制。

(王安石对宋神宗说)今所以未举事者,凡以财不足。故臣以理财为方今先急,未暇理财而先举事,则事难济。

—— 《续资治通鉴长编》卷220

二、王安石变法

★问题探究:近千年来,关于王安石的评价,存在相当大的争议,阅读材料并结合所学,谈谈你对王安石变法的认识。

材料1: “王荆公为相,寝食不暇,尽变更祖宗法度,天下纷然。以致今日之祸(指北宋灭亡和南宋南迁)!” ——邵伯温《闻见录》

材料2:“取尧舜以来之弊政而一扫之,实国史上、世界史上最有名誉之社会革命也。”

——梁启超《王荆公》

材料3:天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。

——《宋史·王安石列传》

(1)成效:达到富国目的,增加了大笔收入。

(2)不足:

①强兵效果不明显,与西夏的战争以失败告终。

②一些措施在执行过程中加重人民负担,也引起激烈争议。

③统治集团内部分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

(3)影响:敢于冲破旧俗,面对困难和挫折坚持不懈,百折不挠,

勇于革新的精神影响后世。

二、王安石变法

★小组合作:分组查找相关资料,分析王安石变法失败的原因及启示?

材料1:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急工速效的心理。 ——钱穆《国史大纲》

(1)变法急功近利,措施执行不

当,用人不当,吏治不整。

材料2: 新法之重点,无非加速金融经济,便财政商业化。但是要这种政策通行,民间的金融商业组织要成熟,私人财产权之不可侵犯,更要有法制的保障,这样才能重重相因。—— 黄仁宇《放宽历史的视界》

(2)利用国家行政手段积累财富,

违背了观经济规律。

材料3:(王安石) 设青苗法以夺富民之利民无贫富,两税之外,重出息十二,更缘为奸,至倍息,公私皆病矣。—— 苏辙《栾城三集》

(3)变法指导思想偏重于开财源,

实行过程中损害了农民的利益

材料4:今介甫为政,尽变更祖宗旧法,……使上自朝廷,下及田野,内起京师,外周四海,士、吏、兵、农、工、商、僧、道,无一人得袭故而守常者,纷纷扰扰,莫安其居。 ——司马光《传家集》

(4)触犯了旧势力的利益,遭到强烈

反对、阻挠和破坏;

根本原因:变法只是一场地主阶级内部针对北宋统治危机的制度改良,没有触及社会的根本问题,不可能根本上解决封建社会的矛盾。

第 三 篇章

南宋偏安,直把杭州作汴州

一、南宋建立

(1)1127年,金朝南下,攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝,导致北宋

灭亡,史称“靖康之变”。

(2)北宋康王赵构在应天府称帝,定都临安,史称南宋

探究新知

二、南宋偏安

(1)宋高宗和宰相秦桧视岳飞为心腹之患,主动向金朝求和。

(2)1141年,南宋与金订立绍兴和议,划定疆界,南宋称臣,缴纳“岁贡”。

(3)岳飞被朝廷朝廷逮捕杀害。

(4)此后,几次宋金战争,继续维持南北对峙局面。

探究新知

二、南宋偏安

★问题探究:结合材料和所学,从多角度分析南宋偏安的原因。

北伐失败后,也就是孝宗在位的后期,他在内外政策上都转向平稳,南宋朝廷又陶醉在了“中外无事”、偏安一隅的升平景象之中,这期间经济繁荣,在南宋中期出现了太平盛世。当时社会民生富庶、人民安居乐业、呈现政治繁荣的局面。南宋政府重视生产,劝课农桑,兴修水利,民和俗静,家给人足,牛马遍野,余粮委田,出现了天下康宁的升平景象。史称“乾淳之治”

(1)北方长年战乱,经济衰退。南方地势险要,有长江天险战略优势。

(2)南方水陆交通便利,商贸频繁,商品经济发达,利于增加国库的收入。

(3)统治者不思进取,苟且偷安,朝中大部分是主和派;南方士人贪图一时和平不愿北进。

(4)军队战斗力不强,屡战屡败,士气下降。

北宋

加强中央集权

加强控制地方

分散机构权力

实行重文抑武

巩固统一,强化集权

效率低下,积贫积弱

王安石变法

达到富国目的,增加收入

没有从根本解决积贫积弱

靖康之变

南宋偏安江南

课堂小结

1.鉴于藩镇割据的历史教训,宋朝采取了通过控制地方官员,以控制地方财政、司法和军事大权的策略。宋朝采取这一策略的主要目的是( )

A.加强中央集权 B.根除地方腐败

C.提高行政效率 D.解决唐末弊政

A

课堂练习

2.我国历代朝廷常常分割地方事权,将军事、民政、财政、司法诸权分授不同的官员并使之互不统属,各自平行隶属于中央的相应上级,以使其相互牵制。这一做法( )

A.通过分散相权保障皇权独尊

B.有助于统治者加强对地方的控制

C.完善分权体制提高行政效率

D.消除了地方势力膨胀割据的隐患

B

3.北宋仁宗、英宗时,朝廷财政收入较之太宗时己增长五六倍,却出现了“太宗时能余大半而前者不敷支出”的现象。对此合理的解释是A.中央集权加强致使新弊渐生

B.社会经济发展趋向滞缓

C.经济格局变动影响财政收支

D.国家局部统一渐显弊端

A

4.宋初,三司(户部、盐铁、度支)独立掌握全国财政,王安石变法时期将三司重新组织起来并统一到一个新的机构里。这一措施的主要意图是( )

A.进一步加强中央集权制度

B.增加中央政府的财政收入

C.提高处理经济事务的效率

D.消除宋初加强皇权的弊端

C

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进