14.1.1 直角三角形三边的关系(1)

文档属性

| 名称 | 14.1.1 直角三角形三边的关系(1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 58.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2012-08-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第14章 勾股定理

单元要点分析

教材内容

勾股定理是我国古代数学的一项伟大成就,勾股定理为我们提供了直角三角形的三边间的数量关系,它的逆定理为我们提供了判断三角形是否属于直角三角形的依据,也是判定两条直线是否互相垂直的一个重要方法,这些成果被广泛应用于数学和实际生活的各个方面.

本单元通过数据格子的办法发现直角三角形的三边间的数量关系,得到了“直角三角形两直角边的平方和等于斜边平方”这个著名的勾股定理,又利用拼图的方法论证勾股定理的合理性.书中介绍了古埃及人做直角的方法,通过学生动手制作,利用勾股数为边的三角形,通过量角器发现所得的三角形是直角三角形,从而推出“如果三角形的三边长a、b、c满足a2+b2=c2时,那么这个三角形是直角三角形”这个勾股定理的逆定理.在使用勾股定理时,应强调直角的前提并分清斜边和直角边,千万不能变成“三角形两边的平方和等于第三边的平方”在使用勾股定理时,只要三角形三边a、b、c满足a2+b2=c2,这个三角形是直角三角形,而不应为三角形只有三边具有勾股数,才是直角三角形.因为勾股数只局限于正整数,在信息闭塞的几千年前人们在人同的地方都发现勾股定理,这就是人们想通过勾股定理与外星人沟通的理由.

数学目标(三维目标)

知民技能:掌握勾股定理,了解利用拼图验证勾股定理的方法,并能运用勾股定理解决一些实际问题;掌握制定一个三角形是直角三角形的条件,并能运用它解决一些实际问题.

过程与方法:经历探索勾股定理及一个三角形是直角三角形的条件的过程,发展合情推理能力,体会数形结合的思想.

情感态度与价值观:通过实例了解勾股定理的历史和应用,体会勾股定理的文化价值.

教学重点

本单元教学重点是掌握勾股定理及其逆定理的应用.

教学难点

本单元教学难点是对勾股定理及其逆定理的认识.

教学关键

本单元为了使学生更好地认识勾股定理,采用了在方格纸上通过计算面积的方法探索勾股定理,再利用拼图方法验证勾股定理的内容.

课时划分

直角三角形三边的关系 2课时

直角三角形的判定 1课时

勾股定理的应用 2课时

小结与复习 1课时

14.1.1 直角三角形三边的关系(1)

教学目标

知识与技能:掌握勾股定理,了解利用拼图验证勾股定理的方法.

过程与方法:经历探索勾股定理及验证勾股定理的过程,发展合情推理能力.

情感态度与价值观:培养合作、探索的意识,体会数形结合的思想,以及识图能力.

重点、难点、关键

重点:了解勾股定理的由来,并应用勾股定理解决一些简单问题.

难点:对勾股定理的认识.

关键:让学生经历观察、归纳、猜想和验证勾股定理,再将a2、b2、c2与正方形面积联系起来,通过比较得到勾股定理.

教学准备

教师准备:投影仪、补充资料、直尺、圆规.

学生准备:两块直角三角尺,其中如下图1的直角三角形带4块来.

图1

教学过程

一、创设情境

1.教师叙述:人类一直想要弄清其他星球上是否存在着“人”,并试图与“他们”取得联系,那么我们怎样才能与“外星人”接触呢?数学家曾建议用“勾股定理”的图来作为与“外星人”联系的信号.勾股定理有着悠久的历史,古巴比伦人和古代中国人看出了这个关系,古希腊的毕达哥拉斯学派首先证明了这个关系,很多具有古老文化的民族和国家都会说:我们首先认识的数学定理是勾股定理.

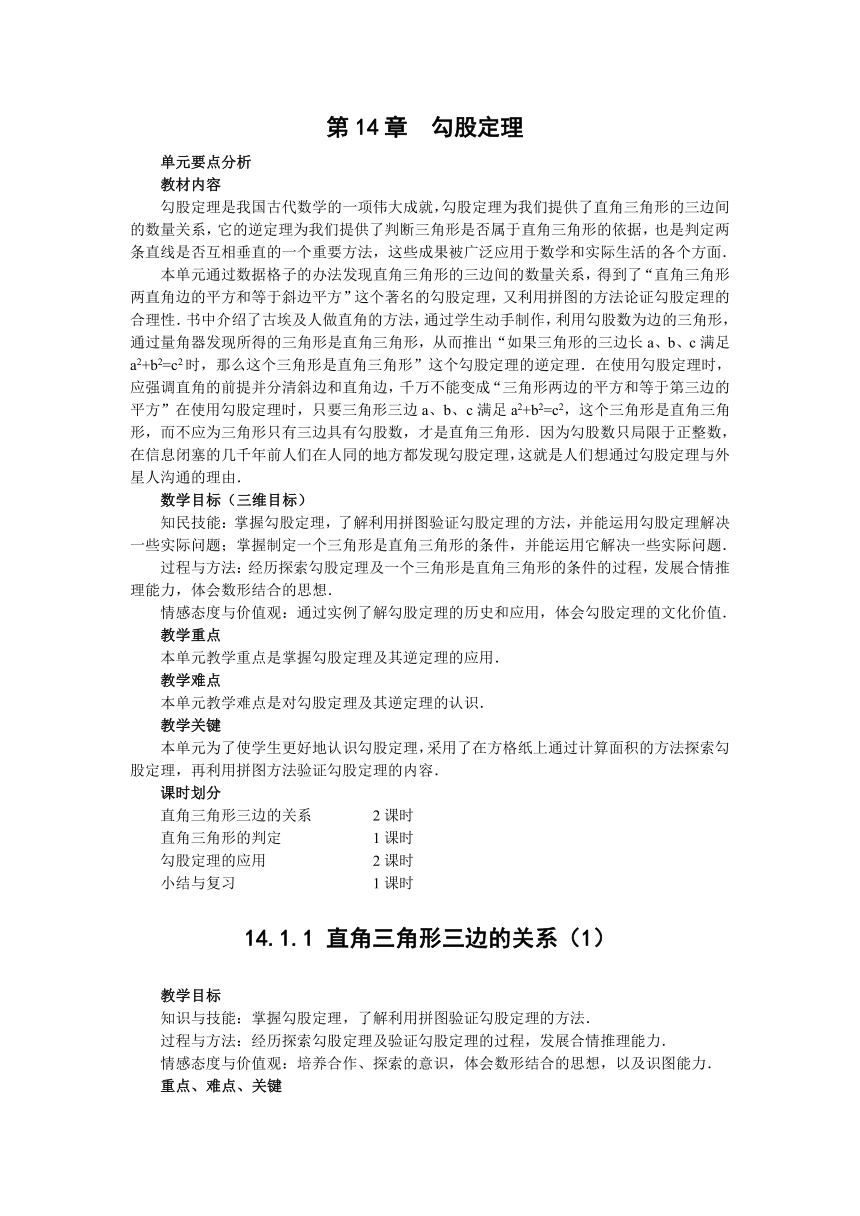

教师边叙述边利用投影仪,展示有关勾股定理的图片.其中重点说明“希腊发行的一枚纪念邮票”.

投影显示问题情境:这是1955年希腊发行的一枚纪念邮票(如图2所示),请你观察这枚邮票图案小方格的个数,你发现了什么?

( http: / / )

图2 图3 图4

学生活动:观察邮票,在教师的引导下发现最大的正方形面积是两个中、小正方形面积的和,即32+42=52,同时发现中间的直角三角形两直角边分别3和4,斜边是5.

继续探究.

投影显示下图:图3和图4.

教师提出问题:

(1)观察图3,正方形A中含有____个小方格,即A的面积是____个单位面积;

正方形B中含有_____个小方格,即B的面积是______个单位面积;

正方形C中含有_____个小方格,即C的面积是______个单位面积.

你是怎样得到上面的结果呢?

学生活动:小组合作讨论,然后交流答案.在图3中,A有9个小方格,所以A面积是9个单位面积,B有9个小方格,所以B面积是9个单位面积,C有18个小方格,所以C面积是18个单位面积.

教师提出问题:

(2)在图4中,正方形A、B、C中各含有多少个小方格?它们的面积各是多少?

(3)你发现图3中三个正方形A、B、C的面积之间有什么关系呢?图4中的呢?

学生活动:小组合作讨论,然后回答问题.解决(2)的方法和(1)类似,解决(3)的问题中可以发现:两块小正方形面积和等于大正方形面积.

2.试一试

测量你的两块直角三角尺的三边的长度,并将各边的长度填入下表:

三角尺 直角边a 直角边b 斜边c 关系

1

2

请你根据已经得到的数据,猜想三边的长度a、b、c之间的关系.

学生活动:小组合作交流,动手测量,从中发现a2+b2=c2,即两直角边的平方和等于斜边的平方.

二、特殊→一般

问题提出.

教师提问:是否所有的直角三角形都有这个性质呢?即任作Rt△ABC,∠=90°,BC=a,AC=b,AB=c,如图5,那么,也就是说a2+b2=c2.

( http: / / )

图5 图6

学生活动:拿出准备好的学具:4块大小相同的任意直角三角形,小组合作,讨论,寻求答案.

分析与点拨:

如图6(甲)那样,将四个与Rt△ABC全等的直角三角形放入边长为a+b的正方形内,得到正方形I3,并且I3的边长等于Rt△ABC的斜边C.

又如图6(乙)那样,将四个与Rt△ABC全等的直角三角形放入边长为a+b的正方形内,得到边长分别为a,b的两个正方形I1,I2.

图14-1-6(甲)与图14-1-6(乙)中的两个大正方形的边长都是a+b,所以它们的面积相等,即c2+4·ab=a2+b2+4·ab

a2+b2=c2

师生共识:

勾股定理:直角三角形两直角边a,b的平方和,等于斜边c的平方.

a2+b2=c2

评析:勾股定理的证明据不完全统计已有400余种证明方法,教学中可以先让学生查阅大量资料,了解勾股定理的背景及其证明,然后在教学时进行交流讨论.

三、阅读与思考

1.阅读课本P48~50内容.

2.思考下列问题.

投影显示:如图7所示,在等腰三角形ABC中,已知AB=AC=13厘米,BC=10厘米.

(1)你能算出BC边上的高AD的长吗?

(2)△ABC的面积是多少呢?

( http: / / )

图7 图8

教师活动:操作投影仪,引导学生思考问题,关注“学困生”.

学生活动:小组合作,讨论,应用所学知识解决问题,然后上讲台演示.

答案:(1)12厘米 (2)60平方厘米.

四、范例学习

例1 如图8所示,将长为5.41米的梯子AC斜靠在墙上,BC长为2.16米,求梯子上端A到墙的底边的垂直距离AB.(精确到0.01米)

思路点拨:本题是勾股定理的应用,关键是确定好Rt△ABC,AB、BC是两条直角边,AC是斜边,然后根据勾股定理可得AB=≈4.96(米),应该注意的是,斜边的平方减去其中一条直角边的平方的开平方运算问题.

教师活动:板演例1,对书写表达格式进行要求.

学生活动:参与教师讲例,理解勾股定理的实际应用.

媒体使用:投影显示例1.

五、随堂练习

1.课本P51练习第1,2题.

2.补充题:分别以图9(a)的直角三角形三边长为边作正方形,得到图9(b),那么这三个正方形的面积有什么关系呢?

( http: / / )

图9

六、课堂总结

1.勾股定理:直角三角形两直角边a、b的平方和等于斜边c的平方,即a2+b2=c2;

2.勾股定理应用提示:

(1)勾股定理只在直角三角形中成立,运用时,必须分清斜边、直角边,然后再使用;若没有告诉斜边的情况下,经常有两解,勿漏解.

(2)勾股定理将“形”转化为“数”,而这对于实际问题的解决起着积极的作用.

3.勾股定理的作用:

(1)已知直角三角形任意两边,求第三边;

(2)已知直角三角形的一边,求另两边的关系;

(3)用于说明平方关系;

(4)作长为的线段.

七、布置作业

1.课本P54习题14.1第1,2,3题.

2.选用课时作业设计.

八、课后反思(略).

第一课时作业设计

一、填空题

1.在△ABC中,∠C=90°,∠A,∠B,∠C所对的边分别为a,b,c.

(1)若a=8,b=15,则c=________.

(2)c=10,a:b=3:4,则a=______,b=_______.

(3)若a=b,c2=m,则a2=________.

(4)若c=61,a=60,则b=________.

2.请写出满足勾股定理:a2+b2=c2的三组数组________.

3.要登上12m高的建筑物,为安全起见,需使梯子的底端离建筑物5m,至少需要_______m长的梯子.

4.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=12cm,S△ABC=30cm2,则AB=_______.

5.等腰△ABC的腰长AB=10cm,底BC=16cm,则底边上的高为______.面积为____.

6.已知四边形ABCD中,AD∥BC,∠A=90°,AB=8,AD=4,BC=6,则以DC为边的正方形面积为_______.

7.在△ABC中,∠C=90°,若a=5,b=12,则c=_______.

8.一个直角三角形的三边为三个连续偶数,则它的三边长分别为_______.

二、判断

9.若a,b,c是△ABC的三边,则a2+b2=c2.( )

10.若a,b,c是直角△ABC的三边,则a2+b2=c2.( )

11.若正方形的面积为2cm2,则它的对角线长为2cm.( )

三、选择题

12.下列几组数中,能满足勾股定理的是( ).

A.3,4,6 B.4,5,6 C.6,7,8 D.9,40,41

13.直角三角形两直角边分别为5cm,12cm,其斜边上的高为( ).

A.6cm B.8cm C.cm

14.正方形的对角线长10m,正方形的面积是( )m2.

A.100 B.75 C.50 D.25

四、解答题

15.如图所示,在△ABC中,AB=20cm,AC=13cm,BC边上的高AD=12cm,求BC的长.

16.如图所示,铁路上A、B两点相距25km,C、D为两村庄,DA垂直AB于A,CB垂直AB于B,已知AD=15km,BC=10km,现在要在铁路AB上建一个土特产品收购站E,使得C、D两村到E站的距离相等,则E站应建在距A站多少km处?

( http: / / )

17.已知△ABC为直角三角形(如图所示),且∠B=90°,D、E分别在BC和AB上,AD2+CE2=AC2+DE2吗?为什么?

18.某车间的人字形层架(如图所示)为等腰三角形ABC,跨度AB=24m,上弦AC=13m,求中柱CD(D为底AB的中点).

答案:

一、1.(1)17 (2)6 8 (3) (4)11

2.8,15,17或3,4,5或5,12,13 3.13 4.13cm

5.6m 48cm2 7.13 8.6 8 10

二、9.× 10.× 11.∨

三、12.D 13.D 14.D

四、15.在Rt△ABC中,由勾股定理得BD=16cm,

同理CD=5cm,则BC=BD+DC=21cm.

16.设AE=xkm,由勾股定理得AE2+AD2=DE2,BE2+BC2=CE2,

又DE=CE,所以AE2+AD2=BE2+BC2,即x2+152=(25-x)2+102,

解得x=10,故E站应建在距A站10km处.

17.提示:运用勾股定理列等式,再进行恒等变形

18.CD=5.

单元要点分析

教材内容

勾股定理是我国古代数学的一项伟大成就,勾股定理为我们提供了直角三角形的三边间的数量关系,它的逆定理为我们提供了判断三角形是否属于直角三角形的依据,也是判定两条直线是否互相垂直的一个重要方法,这些成果被广泛应用于数学和实际生活的各个方面.

本单元通过数据格子的办法发现直角三角形的三边间的数量关系,得到了“直角三角形两直角边的平方和等于斜边平方”这个著名的勾股定理,又利用拼图的方法论证勾股定理的合理性.书中介绍了古埃及人做直角的方法,通过学生动手制作,利用勾股数为边的三角形,通过量角器发现所得的三角形是直角三角形,从而推出“如果三角形的三边长a、b、c满足a2+b2=c2时,那么这个三角形是直角三角形”这个勾股定理的逆定理.在使用勾股定理时,应强调直角的前提并分清斜边和直角边,千万不能变成“三角形两边的平方和等于第三边的平方”在使用勾股定理时,只要三角形三边a、b、c满足a2+b2=c2,这个三角形是直角三角形,而不应为三角形只有三边具有勾股数,才是直角三角形.因为勾股数只局限于正整数,在信息闭塞的几千年前人们在人同的地方都发现勾股定理,这就是人们想通过勾股定理与外星人沟通的理由.

数学目标(三维目标)

知民技能:掌握勾股定理,了解利用拼图验证勾股定理的方法,并能运用勾股定理解决一些实际问题;掌握制定一个三角形是直角三角形的条件,并能运用它解决一些实际问题.

过程与方法:经历探索勾股定理及一个三角形是直角三角形的条件的过程,发展合情推理能力,体会数形结合的思想.

情感态度与价值观:通过实例了解勾股定理的历史和应用,体会勾股定理的文化价值.

教学重点

本单元教学重点是掌握勾股定理及其逆定理的应用.

教学难点

本单元教学难点是对勾股定理及其逆定理的认识.

教学关键

本单元为了使学生更好地认识勾股定理,采用了在方格纸上通过计算面积的方法探索勾股定理,再利用拼图方法验证勾股定理的内容.

课时划分

直角三角形三边的关系 2课时

直角三角形的判定 1课时

勾股定理的应用 2课时

小结与复习 1课时

14.1.1 直角三角形三边的关系(1)

教学目标

知识与技能:掌握勾股定理,了解利用拼图验证勾股定理的方法.

过程与方法:经历探索勾股定理及验证勾股定理的过程,发展合情推理能力.

情感态度与价值观:培养合作、探索的意识,体会数形结合的思想,以及识图能力.

重点、难点、关键

重点:了解勾股定理的由来,并应用勾股定理解决一些简单问题.

难点:对勾股定理的认识.

关键:让学生经历观察、归纳、猜想和验证勾股定理,再将a2、b2、c2与正方形面积联系起来,通过比较得到勾股定理.

教学准备

教师准备:投影仪、补充资料、直尺、圆规.

学生准备:两块直角三角尺,其中如下图1的直角三角形带4块来.

图1

教学过程

一、创设情境

1.教师叙述:人类一直想要弄清其他星球上是否存在着“人”,并试图与“他们”取得联系,那么我们怎样才能与“外星人”接触呢?数学家曾建议用“勾股定理”的图来作为与“外星人”联系的信号.勾股定理有着悠久的历史,古巴比伦人和古代中国人看出了这个关系,古希腊的毕达哥拉斯学派首先证明了这个关系,很多具有古老文化的民族和国家都会说:我们首先认识的数学定理是勾股定理.

教师边叙述边利用投影仪,展示有关勾股定理的图片.其中重点说明“希腊发行的一枚纪念邮票”.

投影显示问题情境:这是1955年希腊发行的一枚纪念邮票(如图2所示),请你观察这枚邮票图案小方格的个数,你发现了什么?

( http: / / )

图2 图3 图4

学生活动:观察邮票,在教师的引导下发现最大的正方形面积是两个中、小正方形面积的和,即32+42=52,同时发现中间的直角三角形两直角边分别3和4,斜边是5.

继续探究.

投影显示下图:图3和图4.

教师提出问题:

(1)观察图3,正方形A中含有____个小方格,即A的面积是____个单位面积;

正方形B中含有_____个小方格,即B的面积是______个单位面积;

正方形C中含有_____个小方格,即C的面积是______个单位面积.

你是怎样得到上面的结果呢?

学生活动:小组合作讨论,然后交流答案.在图3中,A有9个小方格,所以A面积是9个单位面积,B有9个小方格,所以B面积是9个单位面积,C有18个小方格,所以C面积是18个单位面积.

教师提出问题:

(2)在图4中,正方形A、B、C中各含有多少个小方格?它们的面积各是多少?

(3)你发现图3中三个正方形A、B、C的面积之间有什么关系呢?图4中的呢?

学生活动:小组合作讨论,然后回答问题.解决(2)的方法和(1)类似,解决(3)的问题中可以发现:两块小正方形面积和等于大正方形面积.

2.试一试

测量你的两块直角三角尺的三边的长度,并将各边的长度填入下表:

三角尺 直角边a 直角边b 斜边c 关系

1

2

请你根据已经得到的数据,猜想三边的长度a、b、c之间的关系.

学生活动:小组合作交流,动手测量,从中发现a2+b2=c2,即两直角边的平方和等于斜边的平方.

二、特殊→一般

问题提出.

教师提问:是否所有的直角三角形都有这个性质呢?即任作Rt△ABC,∠=90°,BC=a,AC=b,AB=c,如图5,那么,也就是说a2+b2=c2.

( http: / / )

图5 图6

学生活动:拿出准备好的学具:4块大小相同的任意直角三角形,小组合作,讨论,寻求答案.

分析与点拨:

如图6(甲)那样,将四个与Rt△ABC全等的直角三角形放入边长为a+b的正方形内,得到正方形I3,并且I3的边长等于Rt△ABC的斜边C.

又如图6(乙)那样,将四个与Rt△ABC全等的直角三角形放入边长为a+b的正方形内,得到边长分别为a,b的两个正方形I1,I2.

图14-1-6(甲)与图14-1-6(乙)中的两个大正方形的边长都是a+b,所以它们的面积相等,即c2+4·ab=a2+b2+4·ab

a2+b2=c2

师生共识:

勾股定理:直角三角形两直角边a,b的平方和,等于斜边c的平方.

a2+b2=c2

评析:勾股定理的证明据不完全统计已有400余种证明方法,教学中可以先让学生查阅大量资料,了解勾股定理的背景及其证明,然后在教学时进行交流讨论.

三、阅读与思考

1.阅读课本P48~50内容.

2.思考下列问题.

投影显示:如图7所示,在等腰三角形ABC中,已知AB=AC=13厘米,BC=10厘米.

(1)你能算出BC边上的高AD的长吗?

(2)△ABC的面积是多少呢?

( http: / / )

图7 图8

教师活动:操作投影仪,引导学生思考问题,关注“学困生”.

学生活动:小组合作,讨论,应用所学知识解决问题,然后上讲台演示.

答案:(1)12厘米 (2)60平方厘米.

四、范例学习

例1 如图8所示,将长为5.41米的梯子AC斜靠在墙上,BC长为2.16米,求梯子上端A到墙的底边的垂直距离AB.(精确到0.01米)

思路点拨:本题是勾股定理的应用,关键是确定好Rt△ABC,AB、BC是两条直角边,AC是斜边,然后根据勾股定理可得AB=≈4.96(米),应该注意的是,斜边的平方减去其中一条直角边的平方的开平方运算问题.

教师活动:板演例1,对书写表达格式进行要求.

学生活动:参与教师讲例,理解勾股定理的实际应用.

媒体使用:投影显示例1.

五、随堂练习

1.课本P51练习第1,2题.

2.补充题:分别以图9(a)的直角三角形三边长为边作正方形,得到图9(b),那么这三个正方形的面积有什么关系呢?

( http: / / )

图9

六、课堂总结

1.勾股定理:直角三角形两直角边a、b的平方和等于斜边c的平方,即a2+b2=c2;

2.勾股定理应用提示:

(1)勾股定理只在直角三角形中成立,运用时,必须分清斜边、直角边,然后再使用;若没有告诉斜边的情况下,经常有两解,勿漏解.

(2)勾股定理将“形”转化为“数”,而这对于实际问题的解决起着积极的作用.

3.勾股定理的作用:

(1)已知直角三角形任意两边,求第三边;

(2)已知直角三角形的一边,求另两边的关系;

(3)用于说明平方关系;

(4)作长为的线段.

七、布置作业

1.课本P54习题14.1第1,2,3题.

2.选用课时作业设计.

八、课后反思(略).

第一课时作业设计

一、填空题

1.在△ABC中,∠C=90°,∠A,∠B,∠C所对的边分别为a,b,c.

(1)若a=8,b=15,则c=________.

(2)c=10,a:b=3:4,则a=______,b=_______.

(3)若a=b,c2=m,则a2=________.

(4)若c=61,a=60,则b=________.

2.请写出满足勾股定理:a2+b2=c2的三组数组________.

3.要登上12m高的建筑物,为安全起见,需使梯子的底端离建筑物5m,至少需要_______m长的梯子.

4.在Rt△ABC中,∠C=90°,BC=12cm,S△ABC=30cm2,则AB=_______.

5.等腰△ABC的腰长AB=10cm,底BC=16cm,则底边上的高为______.面积为____.

6.已知四边形ABCD中,AD∥BC,∠A=90°,AB=8,AD=4,BC=6,则以DC为边的正方形面积为_______.

7.在△ABC中,∠C=90°,若a=5,b=12,则c=_______.

8.一个直角三角形的三边为三个连续偶数,则它的三边长分别为_______.

二、判断

9.若a,b,c是△ABC的三边,则a2+b2=c2.( )

10.若a,b,c是直角△ABC的三边,则a2+b2=c2.( )

11.若正方形的面积为2cm2,则它的对角线长为2cm.( )

三、选择题

12.下列几组数中,能满足勾股定理的是( ).

A.3,4,6 B.4,5,6 C.6,7,8 D.9,40,41

13.直角三角形两直角边分别为5cm,12cm,其斜边上的高为( ).

A.6cm B.8cm C.cm

14.正方形的对角线长10m,正方形的面积是( )m2.

A.100 B.75 C.50 D.25

四、解答题

15.如图所示,在△ABC中,AB=20cm,AC=13cm,BC边上的高AD=12cm,求BC的长.

16.如图所示,铁路上A、B两点相距25km,C、D为两村庄,DA垂直AB于A,CB垂直AB于B,已知AD=15km,BC=10km,现在要在铁路AB上建一个土特产品收购站E,使得C、D两村到E站的距离相等,则E站应建在距A站多少km处?

( http: / / )

17.已知△ABC为直角三角形(如图所示),且∠B=90°,D、E分别在BC和AB上,AD2+CE2=AC2+DE2吗?为什么?

18.某车间的人字形层架(如图所示)为等腰三角形ABC,跨度AB=24m,上弦AC=13m,求中柱CD(D为底AB的中点).

答案:

一、1.(1)17 (2)6 8 (3) (4)11

2.8,15,17或3,4,5或5,12,13 3.13 4.13cm

5.6m 48cm2 7.13 8.6 8 10

二、9.× 10.× 11.∨

三、12.D 13.D 14.D

四、15.在Rt△ABC中,由勾股定理得BD=16cm,

同理CD=5cm,则BC=BD+DC=21cm.

16.设AE=xkm,由勾股定理得AE2+AD2=DE2,BE2+BC2=CE2,

又DE=CE,所以AE2+AD2=BE2+BC2,即x2+152=(25-x)2+102,

解得x=10,故E站应建在距A站10km处.

17.提示:运用勾股定理列等式,再进行恒等变形

18.CD=5.