13 唐诗五首 黄鹤楼 教案

图片预览

文档简介

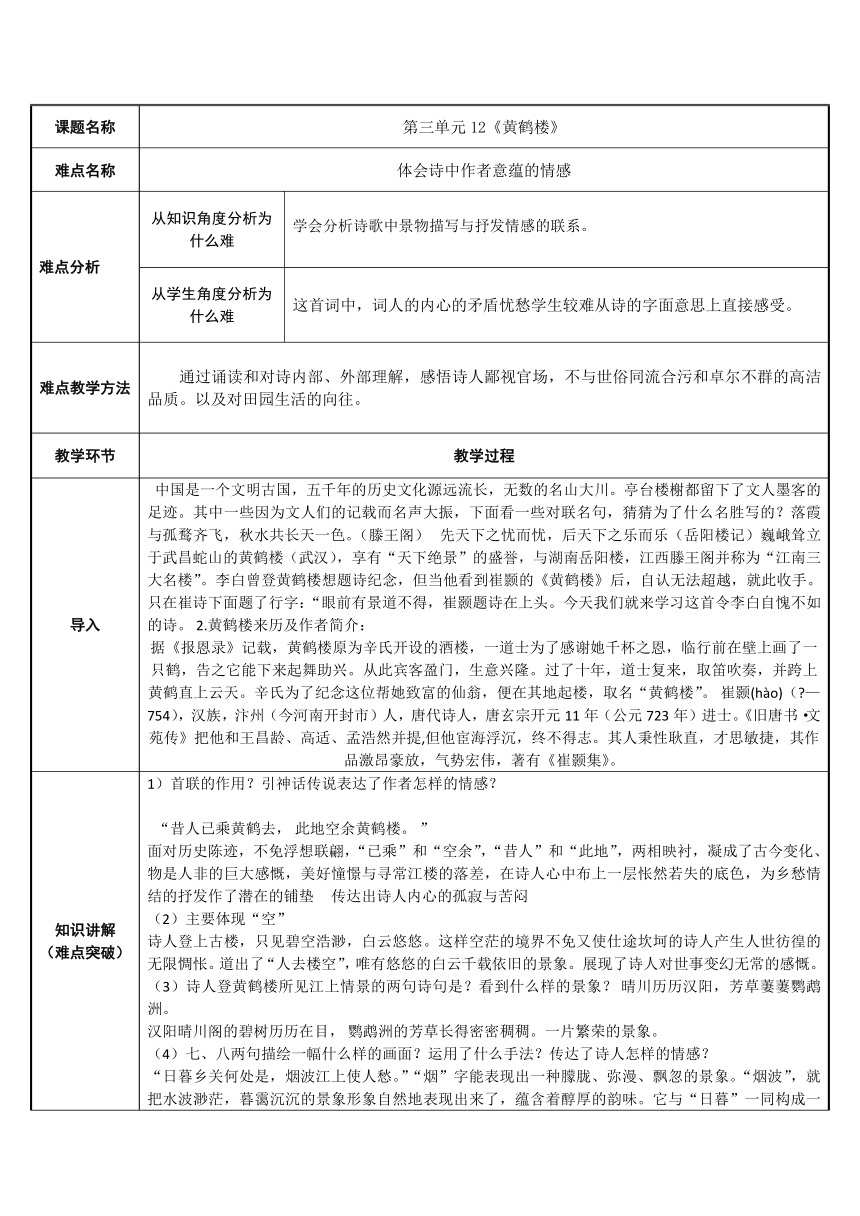

课题名称 第三单元12《黄鹤楼》

难点名称 体会诗中作者意蕴的情感

难点分析 从知识角度分析为什么难 学会分析诗歌中景物描写与抒发情感的联系。

从学生角度分析为什么难 这首词中,词人的内心的矛盾忧愁学生较难从诗的字面意思上直接感受。

难点教学方法 通过诵读和对诗内部、外部理解,感悟诗人鄙视官场,不与世俗同流合污和卓尔不群的高洁品质。以及对田园生活的向往。

教学环节 教学过程

导入 中国是一个文明古国,五千年的历史文化源远流长,无数的名山大川。亭台楼榭都留下了文人墨客的足迹。其中一些因为文人们的记载而名声大振,下面看一些对联名句,猜猜为了什么名胜写的?落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。(滕王阁) 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐(岳阳楼记)巍峨耸立于武昌蛇山的黄鹤楼(武汉),享有“天下绝景”的盛誉,与湖南岳阳楼,江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。李白曾登黄鹤楼想题诗纪念,但当他看到崔颢的《黄鹤楼》后,自认无法超越,就此收手。只在崔诗下面题了行字:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。今天我们就来学习这首令李白自愧不如的诗。 2.黄鹤楼来历及作者简介: 据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒楼,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了十年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。 崔颢(hào)( —754),汉族,汴州(今河南开封市)人,唐代诗人,唐玄宗开元11年(公元723年)进士。《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。其人秉性耿直,才思敏捷,其作品激昂豪放,气势宏伟,著有《崔颢集》。

知识讲解 (难点突破) 1)首联的作用?引神话传说表达了作者怎样的情感? “昔人已乘黄鹤去, 此地空余黄鹤楼。 ” 面对历史陈迹,不免浮想联翩,“已乘”和“空余”,“昔人”和“此地”,两相映衬,凝成了古今变化、物是人非的巨大感慨,美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫 传达出诗人内心的孤寂与苦闷 (2)主要体现“空” 诗人登上古楼,只见碧空浩渺,白云悠悠。这样空茫的境界不免又使仕途坎坷的诗人产生人世彷徨的无限惆怅。道出了“人去楼空”,唯有悠悠的白云千载依旧的景象。 展现了诗人对世事变幻无常的感慨。 (3)诗人登黄鹤楼所见江上情景的两句诗句是?看到什么样的景象? 晴川历历汉阳,芳草萋萋鹦鹉洲。 汉阳晴川阁的碧树历历在目, 鹦鹉洲的芳草长得密密稠稠。一片繁荣的景象。 (4)七、八两句描绘一幅什么样的画面?运用了什么手法?传达了诗人怎样的情感? “日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”“烟”字能表现出一种朦胧、弥漫、飘忽的景象。“烟波”,就把水波渺茫,暮霭沉沉的景象形象自然地表现出来了,蕴含着醇厚的韵味。它与“日暮”一同构成一幅灰暗的背景,烘托出诗人的怀乡之情,黄昏时分,忙碌在外的人们都在回家了,而自己官途失意,还面对浩浩大江,独立在苍茫暮色之中,更添异地飘泊之感。诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁。 反衬手法,传达出诗人深重的漂泊感以及归宿的向往

课堂练习 (难点巩固) 理解诗意

小结 本诗引用黄鹤楼的神话,空荡荡的黄鹤楼实际上表现了诗人内心的孤寂和苦闷。抒写了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

难点名称 体会诗中作者意蕴的情感

难点分析 从知识角度分析为什么难 学会分析诗歌中景物描写与抒发情感的联系。

从学生角度分析为什么难 这首词中,词人的内心的矛盾忧愁学生较难从诗的字面意思上直接感受。

难点教学方法 通过诵读和对诗内部、外部理解,感悟诗人鄙视官场,不与世俗同流合污和卓尔不群的高洁品质。以及对田园生活的向往。

教学环节 教学过程

导入 中国是一个文明古国,五千年的历史文化源远流长,无数的名山大川。亭台楼榭都留下了文人墨客的足迹。其中一些因为文人们的记载而名声大振,下面看一些对联名句,猜猜为了什么名胜写的?落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。(滕王阁) 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐(岳阳楼记)巍峨耸立于武昌蛇山的黄鹤楼(武汉),享有“天下绝景”的盛誉,与湖南岳阳楼,江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。李白曾登黄鹤楼想题诗纪念,但当他看到崔颢的《黄鹤楼》后,自认无法超越,就此收手。只在崔诗下面题了行字:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。今天我们就来学习这首令李白自愧不如的诗。 2.黄鹤楼来历及作者简介: 据《报恩录》记载,黄鹤楼原为辛氏开设的酒楼,一道士为了感谢她千杯之恩,临行前在壁上画了一只鹤,告之它能下来起舞助兴。从此宾客盈门,生意兴隆。过了十年,道士复来,取笛吹奏,并跨上黄鹤直上云天。辛氏为了纪念这位帮她致富的仙翁,便在其地起楼,取名“黄鹤楼”。 崔颢(hào)( —754),汉族,汴州(今河南开封市)人,唐代诗人,唐玄宗开元11年(公元723年)进士。《旧唐书·文苑传》把他和王昌龄、高适、孟浩然并提,但他宦海浮沉,终不得志。其人秉性耿直,才思敏捷,其作品激昂豪放,气势宏伟,著有《崔颢集》。

知识讲解 (难点突破) 1)首联的作用?引神话传说表达了作者怎样的情感? “昔人已乘黄鹤去, 此地空余黄鹤楼。 ” 面对历史陈迹,不免浮想联翩,“已乘”和“空余”,“昔人”和“此地”,两相映衬,凝成了古今变化、物是人非的巨大感慨,美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上一层怅然若失的底色,为乡愁情结的抒发作了潜在的铺垫 传达出诗人内心的孤寂与苦闷 (2)主要体现“空” 诗人登上古楼,只见碧空浩渺,白云悠悠。这样空茫的境界不免又使仕途坎坷的诗人产生人世彷徨的无限惆怅。道出了“人去楼空”,唯有悠悠的白云千载依旧的景象。 展现了诗人对世事变幻无常的感慨。 (3)诗人登黄鹤楼所见江上情景的两句诗句是?看到什么样的景象? 晴川历历汉阳,芳草萋萋鹦鹉洲。 汉阳晴川阁的碧树历历在目, 鹦鹉洲的芳草长得密密稠稠。一片繁荣的景象。 (4)七、八两句描绘一幅什么样的画面?运用了什么手法?传达了诗人怎样的情感? “日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。”“烟”字能表现出一种朦胧、弥漫、飘忽的景象。“烟波”,就把水波渺茫,暮霭沉沉的景象形象自然地表现出来了,蕴含着醇厚的韵味。它与“日暮”一同构成一幅灰暗的背景,烘托出诗人的怀乡之情,黄昏时分,忙碌在外的人们都在回家了,而自己官途失意,还面对浩浩大江,独立在苍茫暮色之中,更添异地飘泊之感。诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时又和开篇的暗喻相照应,以起伏辗转的文笔表现缠绵的乡愁。 反衬手法,传达出诗人深重的漂泊感以及归宿的向往

课堂练习 (难点巩固) 理解诗意

小结 本诗引用黄鹤楼的神话,空荡荡的黄鹤楼实际上表现了诗人内心的孤寂和苦闷。抒写了诗人漂泊异地的伤感与思念故乡的情怀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读