第三章 人类的家园——地球 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第三章 人类的家园——地球 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 332.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 19:17:28 | ||

图片预览

文档简介

人类的家园-地球(地球与宇宙)单元测试题

一、选择题

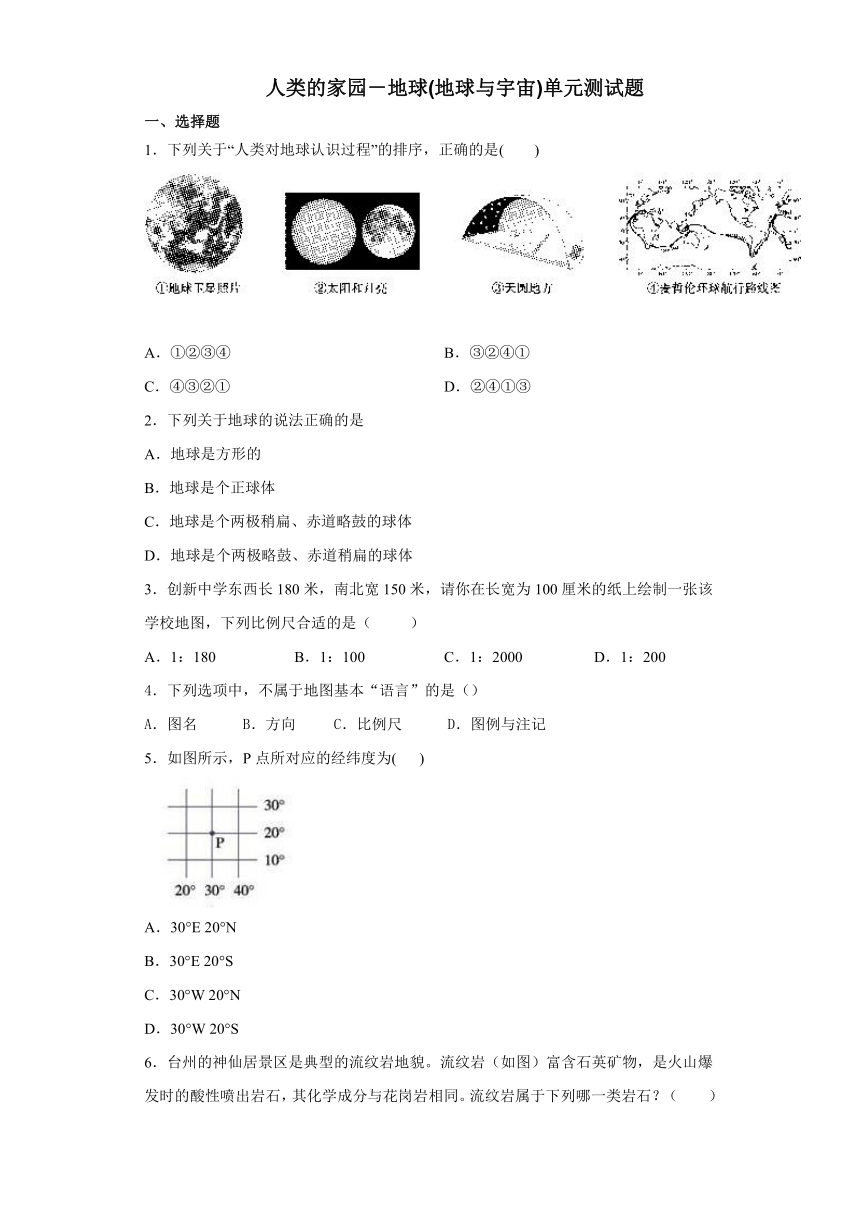

1.下列关于“人类对地球认识过程”的排序,正确的是( )

A.①②③④ B.③②④①

C.④③②① D.②④①③

2.下列关于地球的说法正确的是

A.地球是方形的

B.地球是个正球体

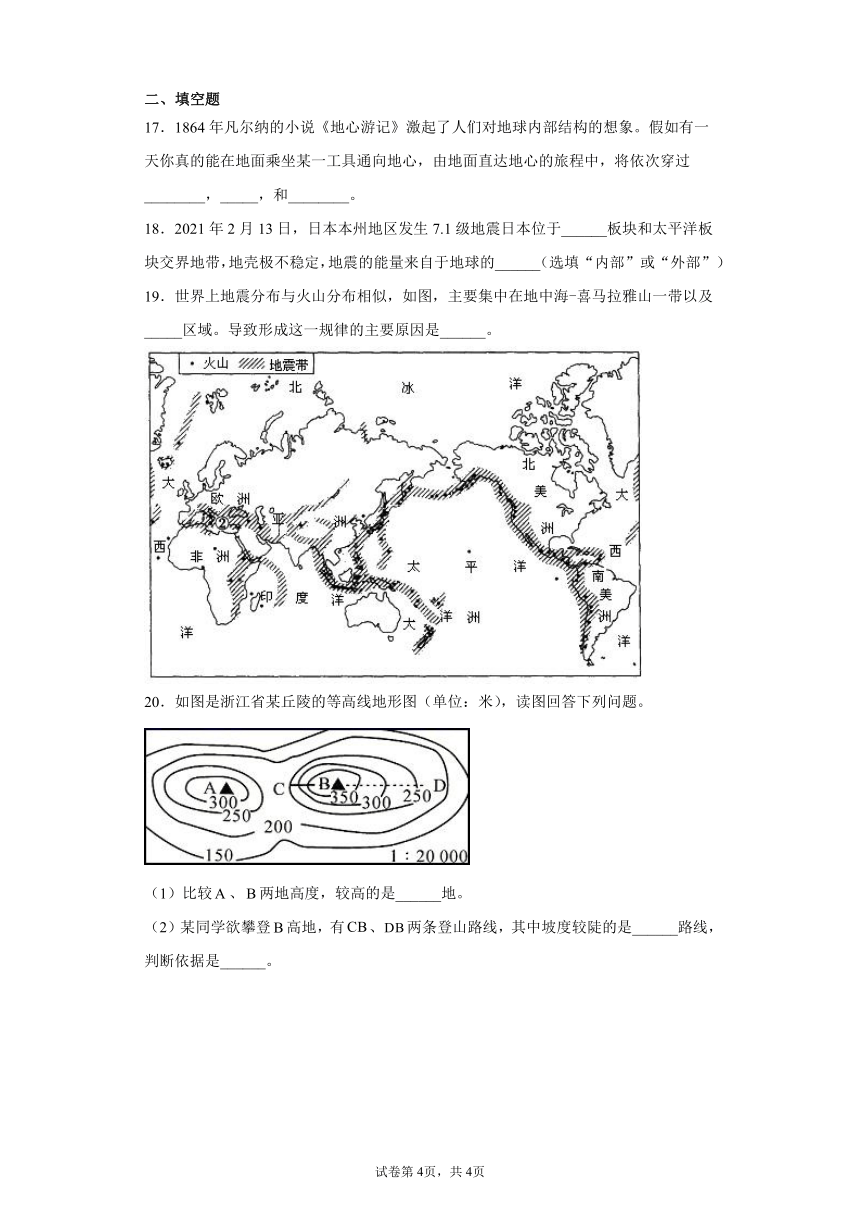

C.地球是个两极稍扁、赤道略鼓的球体

D.地球是个两极略鼓、赤道稍扁的球体

3.创新中学东西长180米,南北宽150米,请你在长宽为100厘米的纸上绘制一张该学校地图,下列比例尺合适的是( )

A.1:180 B.1:100 C.1:2000 D.1:200

4.下列选项中,不属于地图基本“语言”的是()

A.图名 B.方向 C.比例尺 D.图例与注记

5.如图所示,P点所对应的经纬度为( )

A.30°E 20°N

B.30°E 20°S

C.30°W 20°N

D.30°W 20°S

6.台州的神仙居景区是典型的流纹岩地貌。流纹岩(如图)富含石英矿物,是火山爆发时的酸性喷出岩石,其化学成分与花岗岩相同。流纹岩属于下列哪一类岩石?( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩 D.石灰岩

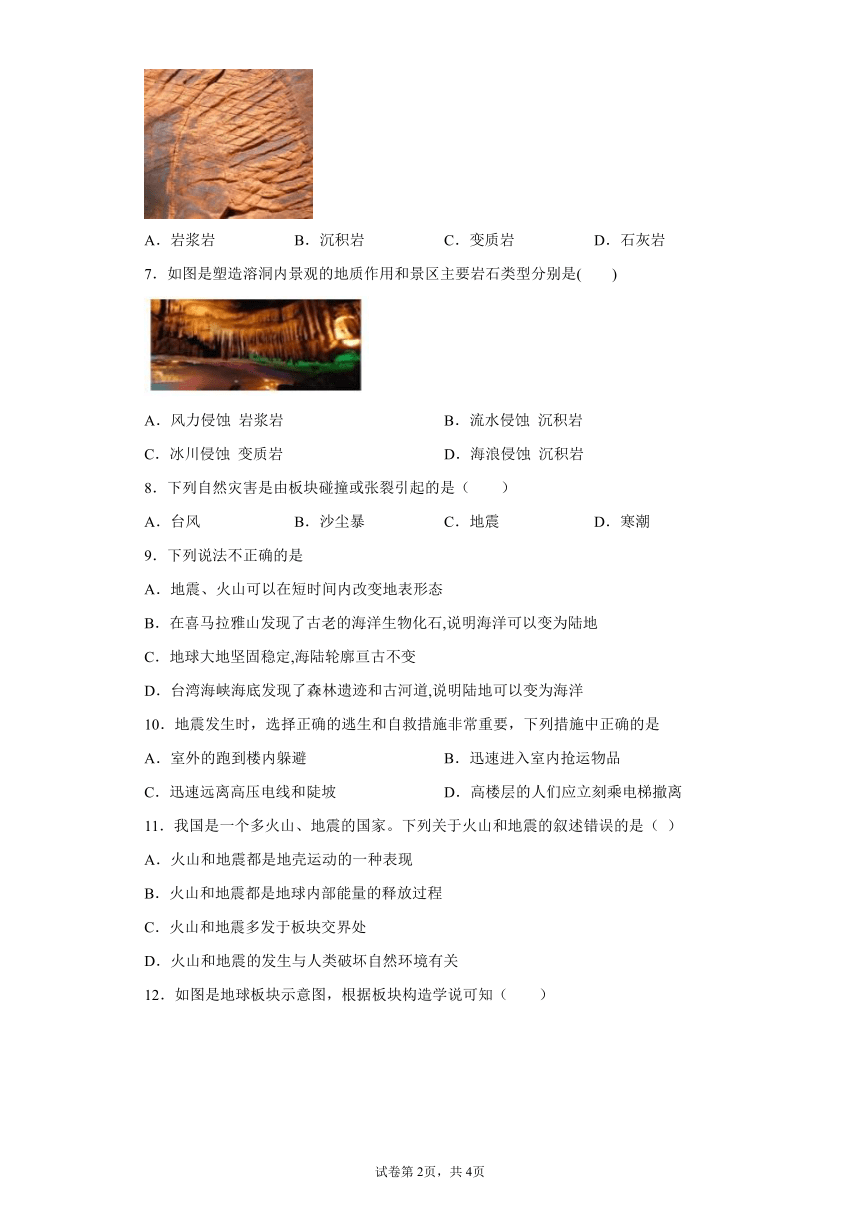

7.如图是塑造溶洞内景观的地质作用和景区主要岩石类型分别是( )

A.风力侵蚀 岩浆岩 B.流水侵蚀 沉积岩

C.冰川侵蚀 变质岩 D.海浪侵蚀 沉积岩

8.下列自然灾害是由板块碰撞或张裂引起的是( )

A.台风 B.沙尘暴 C.地震 D.寒潮

9.下列说法不正确的是

A.地震、火山可以在短时间内改变地表形态

B.在喜马拉雅山发现了古老的海洋生物化石,说明海洋可以变为陆地

C.地球大地坚固稳定,海陆轮廓亘古不变

D.台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道,说明陆地可以变为海洋

10.地震发生时,选择正确的逃生和自救措施非常重要,下列措施中正确的是

A.室外的跑到楼内躲避 B.迅速进入室内抢运物品

C.迅速远离高压电线和陡坡 D.高楼层的人们应立刻乘电梯撤离

11.我国是一个多火山、地震的国家。下列关于火山和地震的叙述错误的是( )

A.火山和地震都是地壳运动的一种表现

B.火山和地震都是地球内部能量的释放过程

C.火山和地震多发于板块交界处

D.火山和地震的发生与人类破坏自然环境有关

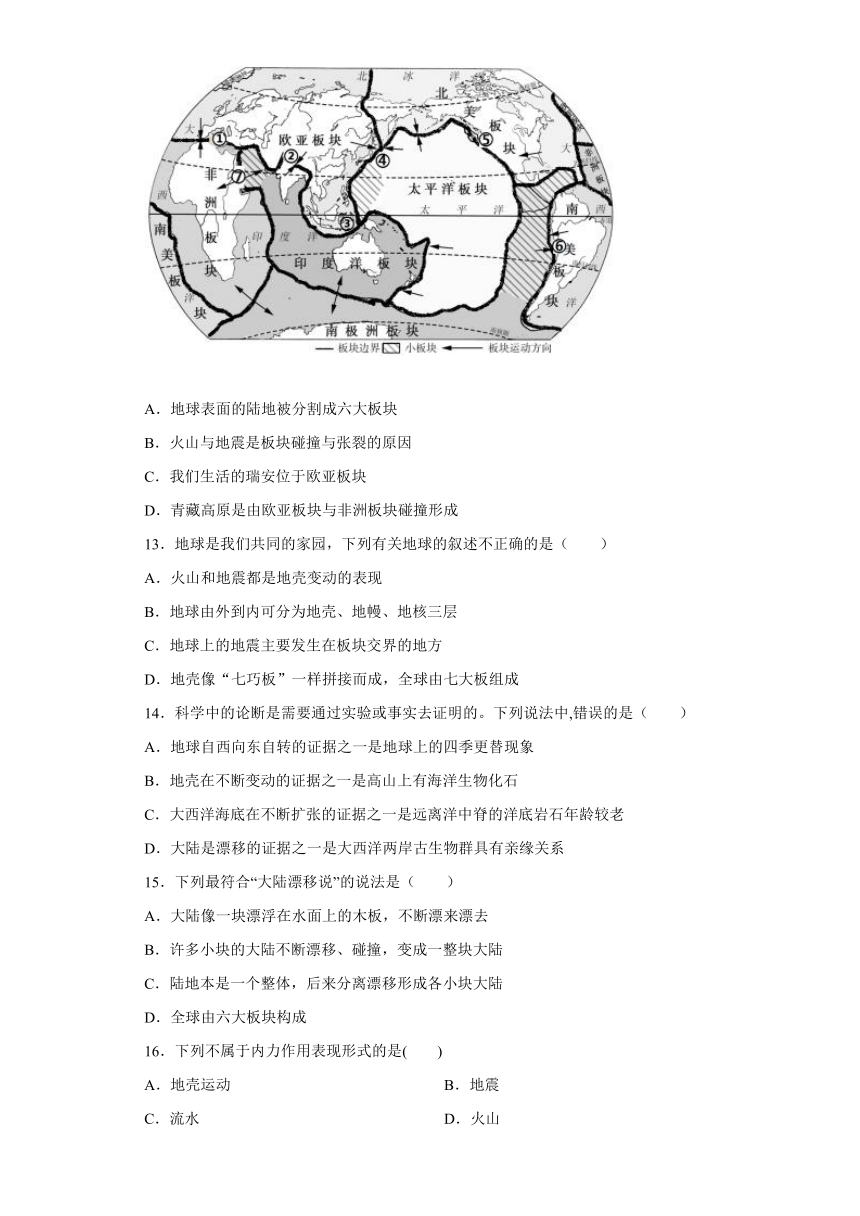

12.如图是地球板块示意图,根据板块构造学说可知( )

A.地球表面的陆地被分割成六大板块

B.火山与地震是板块碰撞与张裂的原因

C.我们生活的瑞安位于欧亚板块

D.青藏高原是由欧亚板块与非洲板块碰撞形成

13.地球是我们共同的家园,下列有关地球的叙述不正确的是( )

A.火山和地震都是地壳变动的表现

B.地球由外到内可分为地壳、地幔、地核三层

C.地球上的地震主要发生在板块交界的地方

D.地壳像“七巧板”一样拼接而成,全球由七大板组成

14.科学中的论断是需要通过实验或事实去证明的。下列说法中,错误的是( )

A.地球自西向东自转的证据之一是地球上的四季更替现象

B.地壳在不断变动的证据之一是高山上有海洋生物化石

C.大西洋海底在不断扩张的证据之一是远离洋中脊的洋底岩石年龄较老

D.大陆是漂移的证据之一是大西洋两岸古生物群具有亲缘关系

15.下列最符合“大陆漂移说”的说法是( )

A.大陆像一块漂浮在水面上的木板,不断漂来漂去

B.许多小块的大陆不断漂移、碰撞,变成一整块大陆

C.陆地本是一个整体,后来分离漂移形成各小块大陆

D.全球由六大板块构成

16.下列不属于内力作用表现形式的是( )

A.地壳运动 B.地震

C.流水 D.火山

二、填空题

17.1864年凡尔纳的小说《地心游记》激起了人们对地球内部结构的想象。假如有一天你真的能在地面乘坐某一工具通向地心,由地面直达地心的旅程中,将依次穿过________,_____,和________。

18.2021年2月13日,日本本州地区发生7.1级地震日本位于______板块和太平洋板块交界地带,地壳极不稳定,地震的能量来自于地球的______(选填“内部”或“外部”)

19.世界上地震分布与火山分布相似,如图,主要集中在地中海-喜马拉雅山一带以及_____区域。导致形成这一规律的主要原因是______。

20.如图是浙江省某丘陵的等高线地形图(单位:米),读图回答下列问题。

(1)比较、两地高度,较高的是______地。

(2)某同学欲攀登高地,有、两条登山路线,其中坡度较陡的是______路线,判断依据是______。

试卷第2页,共2页

参考答案

1.B

【详解】

点拨:题干中人类对地球形状的认识过程是天圆地方→太阳和月亮→麦哲伦环球航行→地球卫星照片,其中地球的卫星照片最科学证明地球是一个球体。

2.C

【分析】

根据地球的形状与大小,进行分析解答。

【详解】

地球是个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。结合题意。故选C。

3.D

【分析】

根据比例尺的运用,进行分析解答。

【详解】

已知比例尺等于图上距离比上实际距离的比值。150米=15000厘米,180米=18000厘米。结合题意,可知在D地图上可画出长90厘米,宽75厘米的地图。结合题意。故选D。

4.A

【解析】点拨:地图的三个基本“语言”包括比例尺、方向、图例与注记。

5.A

【详解】

读图可知,图中的纬线的纬度由南向北逐渐增大,是北纬;经线的经度自西向东逐渐增大,是东经。因此P点的经纬度为(30°E,20°N),故选A。

6.B

【详解】

流纹岩属于沉积岩。故选B。

7.B

【分析】

地球地貌的形成分为内力和外力作用。岩石主要分为三大类,岩浆岩、沉积岩、变质岩。

【详解】

一.溶洞存在于地面以下,不可能是风力侵蚀、冰川侵蚀,溶洞景观一般形成于降水较多或者水资源较丰富的岩溶地貌区,所以是水流长时间侵蚀造成的,这样也排除了海浪侵蚀的可能。二.溶洞地貌景观一般存在于石灰岩等可溶性岩石分布区,石灰岩等属于海洋沉积环境形成,所以属于岩石当中的沉积岩。综上所述,答案选择B。

【点睛】

地貌的形成因素和岩石的种类。

8.C

【详解】

寒潮、台风、沙尘暴等属于气象灾害,是由地球外部动力引发的;地震是由板块碰撞或张裂引起,故C符合题意。

故选C。

9.C

【详解】

关于火山、地震的说法,地震、火山可以在短时间内改变地表形态;在喜马拉雅山发现了古老的海洋生物化石,说明海洋可以变为陆地;地球是由六大板块构成,海陆轮廓会发生变化;台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道,说明陆地可以变为海洋,故选C。

10.C

【解析】

当地震来临时,要保持清醒、冷静的头脑,快速离开室内,跑到空旷地方去;来不及外逃时,双手抱头躲避在卫生间墙角或坚实的家具下,亦可转移到承重墙较多、面积较小的房间内,假如地震时迅速于高处跳楼逃生或乘电梯快速下楼都是不正确的,那样有生命危险,在高压电线附件有触电的危险,陡坡处有坠物滚落的危险,故只有C符合题意,故选C。

11.D

【解析】

【详解】

由于板块处在不选地运动之中,在板块与板块的交界地带容易形成火山和地震,因而火山和地震都是地壳运动的一种表现,A选项正确;火山和地震都是由于板块与板块碰撞挤压形成的,因而火山和地震都是地球内部能量的释放过程,B选项正确;由于板块处在运动之中,在板块与板块的交界地带容易形成火山和地震,C选项正确;火山和地震的发生是板块运动的结果,是地球内部能量的释放过程,与人类破坏自然环境无关,D选项不正确。故选D。

12.C

【分析】

板块构造学说是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。根据这一新学说,地球表面覆盖着内部相对稳定的板块(岩石圈),这些板块确实在以每年1厘米到10厘米的速度在移动。

【详解】

A、地球表面被分割为六大板块,即包含陆地,也包含海洋,故A错误,不符题意;

B、板块的碰撞与张裂是火山与地震的发生原因,故B错误,不符题意;

C、瑞安属于中国,中国位于亚欧板块,故C正确,符合题意;

D、青藏高原是由印度洋板块与亚欧板块碰撞形成的,故D错误,不符题意;

故答案为C。

【解答】

板块构造学说。

13.D

【分析】

我们居住的地球内部由外向内可分为地壳、地幔和地核三层。地质学家经过长期的研究,提出了板块构造学说,认为全球由六大板块组成,一般来说板块内部比较稳定,板块与板块交界地带,地壳比较活跃,多火山、地震。

【详解】

岩层在运动的过程中,会引起地面的震动也就是发生地震;当炽热的岩浆沿着地壳裂口沖出地表,就叫做火山喷发,火山是由火山口喷发的物质堆积而成的高地,地震和火山是地壳运动的主要表现形式;故A正确。

地球由外向内可分为地壳、地幔、地核三层;故B正确。

一般来说板块内部比较稳定,板块与板块交界地带,地壳比较活跃,故地球上的地震主要发生在板块交界的地方;故C正确。

地质学家经过长期的研究,提出了板块构造学说,认为全球由六大板块组成;故D错误。

【点睛】

本题考查的都是记忆类的知识点,易错点为考生在记忆时将知识内容记忆混淆,如将地壳、地幔、地核三层记忆成由内到外划分。

14.A

【详解】

地球自转是地球绕地轴自西向东自转,产生了昼夜更替,日月星辰的东升西落等现象。地球绕太阳自西向东公转产生了四季更替,昼夜长短的变化,五带的划分等现象,A错;高山上有海洋生物化石表明地壳处于不断变动之中,B正确;远离洋中脊的洋底岩石年龄较老是大西洋海底在不断扩张的证据之一,C正确;大西洋两岸古生物群具有亲缘关系是证明大陆是漂移的证据之一,D正确。故选A。

【点睛】

本题考查地球运动、地壳变动、大陆漂移学说及海底扩张学说的证明。

15.C

【分析】

本题主要考查大陆漂移说,试题难度容易。

【详解】

大陆漂移说认为,地球上原先只有一块叫“泛大陆”的庞大陆地,被叫做“泛大洋”的广袤海洋所包围。大约两亿年前,泛大陆开始破裂,碎块像浮在水上的冰块一样向外越漂越远,“陆地本是一个整体,后来分离漂移形成各小块大陆”,故选C。

16.C

【分析】

本题主要考查内力作用的表现形式,试题难度容易。

【详解】

据所学知识可知,内力作用的表现形式有地壳运动、地震、火山等;而流水属于外力作用,故选C。

【点睛】

;

17.地壳 地幔 地核

【详解】

[1][2][3]地球内部圈层从外向里分别为地壳、地幔、地核,地壳和地幔的界面为莫霍界面,地幔和地核的界面为古登堡界面,从地売到地核,依次经过地壳一地幔一地核。

18.亚欧 内部

【详解】

日本多地震是由于亚欧板块与太平洋板块碰撞挤压形成的;地震是由于板块之间的碰撞和张裂形成的,所以地震的能量来自于地球的内部。

19.环太平洋 板块与板块交界的地方,地壳活跃,多火山和地震

【分析】

板块构造学说认为地球表面的岩石圈是由板块拼合而成的。全球的岩石圈分为亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块,共六大板块。

【详解】

板块构造学说认为地球表面的岩石圈是由板块拼合而成的。全球的岩石圈分为亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块,共六大板块。一般说来,板块内部的地壳比较稳定,板块与板块之间的交界处,是地壳比较活跃的地带,地壳不稳定,多火山和地震。因此地球上的火山和地震,集中分布在地壳比较活跃的(板块与板块的交界)地带,如环太平洋火山地震带和地中海——喜马拉雅火山地震带。故答案为:环太平洋地区和板块与板块交界的地方,地壳活跃,多火山和地震。

【点睛】

本题考查地球表面的火山地震带及其形成原因,要求学生识记掌握。

20.B DB DB等高线稀疏,坡度缓

【详解】

(1)图中A地海拔在300米以上,B地海拔在350米以上,因此较高的是B地。

(2)某同学欲攀登B高地,有CB、DB两条登山路线,其中坡度较缓的是DB路线,因为CB等高线密集,坡度陡,DB等高线稀疏,坡度缓。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列关于“人类对地球认识过程”的排序,正确的是( )

A.①②③④ B.③②④①

C.④③②① D.②④①③

2.下列关于地球的说法正确的是

A.地球是方形的

B.地球是个正球体

C.地球是个两极稍扁、赤道略鼓的球体

D.地球是个两极略鼓、赤道稍扁的球体

3.创新中学东西长180米,南北宽150米,请你在长宽为100厘米的纸上绘制一张该学校地图,下列比例尺合适的是( )

A.1:180 B.1:100 C.1:2000 D.1:200

4.下列选项中,不属于地图基本“语言”的是()

A.图名 B.方向 C.比例尺 D.图例与注记

5.如图所示,P点所对应的经纬度为( )

A.30°E 20°N

B.30°E 20°S

C.30°W 20°N

D.30°W 20°S

6.台州的神仙居景区是典型的流纹岩地貌。流纹岩(如图)富含石英矿物,是火山爆发时的酸性喷出岩石,其化学成分与花岗岩相同。流纹岩属于下列哪一类岩石?( )

A.岩浆岩 B.沉积岩 C.变质岩 D.石灰岩

7.如图是塑造溶洞内景观的地质作用和景区主要岩石类型分别是( )

A.风力侵蚀 岩浆岩 B.流水侵蚀 沉积岩

C.冰川侵蚀 变质岩 D.海浪侵蚀 沉积岩

8.下列自然灾害是由板块碰撞或张裂引起的是( )

A.台风 B.沙尘暴 C.地震 D.寒潮

9.下列说法不正确的是

A.地震、火山可以在短时间内改变地表形态

B.在喜马拉雅山发现了古老的海洋生物化石,说明海洋可以变为陆地

C.地球大地坚固稳定,海陆轮廓亘古不变

D.台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道,说明陆地可以变为海洋

10.地震发生时,选择正确的逃生和自救措施非常重要,下列措施中正确的是

A.室外的跑到楼内躲避 B.迅速进入室内抢运物品

C.迅速远离高压电线和陡坡 D.高楼层的人们应立刻乘电梯撤离

11.我国是一个多火山、地震的国家。下列关于火山和地震的叙述错误的是( )

A.火山和地震都是地壳运动的一种表现

B.火山和地震都是地球内部能量的释放过程

C.火山和地震多发于板块交界处

D.火山和地震的发生与人类破坏自然环境有关

12.如图是地球板块示意图,根据板块构造学说可知( )

A.地球表面的陆地被分割成六大板块

B.火山与地震是板块碰撞与张裂的原因

C.我们生活的瑞安位于欧亚板块

D.青藏高原是由欧亚板块与非洲板块碰撞形成

13.地球是我们共同的家园,下列有关地球的叙述不正确的是( )

A.火山和地震都是地壳变动的表现

B.地球由外到内可分为地壳、地幔、地核三层

C.地球上的地震主要发生在板块交界的地方

D.地壳像“七巧板”一样拼接而成,全球由七大板组成

14.科学中的论断是需要通过实验或事实去证明的。下列说法中,错误的是( )

A.地球自西向东自转的证据之一是地球上的四季更替现象

B.地壳在不断变动的证据之一是高山上有海洋生物化石

C.大西洋海底在不断扩张的证据之一是远离洋中脊的洋底岩石年龄较老

D.大陆是漂移的证据之一是大西洋两岸古生物群具有亲缘关系

15.下列最符合“大陆漂移说”的说法是( )

A.大陆像一块漂浮在水面上的木板,不断漂来漂去

B.许多小块的大陆不断漂移、碰撞,变成一整块大陆

C.陆地本是一个整体,后来分离漂移形成各小块大陆

D.全球由六大板块构成

16.下列不属于内力作用表现形式的是( )

A.地壳运动 B.地震

C.流水 D.火山

二、填空题

17.1864年凡尔纳的小说《地心游记》激起了人们对地球内部结构的想象。假如有一天你真的能在地面乘坐某一工具通向地心,由地面直达地心的旅程中,将依次穿过________,_____,和________。

18.2021年2月13日,日本本州地区发生7.1级地震日本位于______板块和太平洋板块交界地带,地壳极不稳定,地震的能量来自于地球的______(选填“内部”或“外部”)

19.世界上地震分布与火山分布相似,如图,主要集中在地中海-喜马拉雅山一带以及_____区域。导致形成这一规律的主要原因是______。

20.如图是浙江省某丘陵的等高线地形图(单位:米),读图回答下列问题。

(1)比较、两地高度,较高的是______地。

(2)某同学欲攀登高地,有、两条登山路线,其中坡度较陡的是______路线,判断依据是______。

试卷第2页,共2页

参考答案

1.B

【详解】

点拨:题干中人类对地球形状的认识过程是天圆地方→太阳和月亮→麦哲伦环球航行→地球卫星照片,其中地球的卫星照片最科学证明地球是一个球体。

2.C

【分析】

根据地球的形状与大小,进行分析解答。

【详解】

地球是个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。结合题意。故选C。

3.D

【分析】

根据比例尺的运用,进行分析解答。

【详解】

已知比例尺等于图上距离比上实际距离的比值。150米=15000厘米,180米=18000厘米。结合题意,可知在D地图上可画出长90厘米,宽75厘米的地图。结合题意。故选D。

4.A

【解析】点拨:地图的三个基本“语言”包括比例尺、方向、图例与注记。

5.A

【详解】

读图可知,图中的纬线的纬度由南向北逐渐增大,是北纬;经线的经度自西向东逐渐增大,是东经。因此P点的经纬度为(30°E,20°N),故选A。

6.B

【详解】

流纹岩属于沉积岩。故选B。

7.B

【分析】

地球地貌的形成分为内力和外力作用。岩石主要分为三大类,岩浆岩、沉积岩、变质岩。

【详解】

一.溶洞存在于地面以下,不可能是风力侵蚀、冰川侵蚀,溶洞景观一般形成于降水较多或者水资源较丰富的岩溶地貌区,所以是水流长时间侵蚀造成的,这样也排除了海浪侵蚀的可能。二.溶洞地貌景观一般存在于石灰岩等可溶性岩石分布区,石灰岩等属于海洋沉积环境形成,所以属于岩石当中的沉积岩。综上所述,答案选择B。

【点睛】

地貌的形成因素和岩石的种类。

8.C

【详解】

寒潮、台风、沙尘暴等属于气象灾害,是由地球外部动力引发的;地震是由板块碰撞或张裂引起,故C符合题意。

故选C。

9.C

【详解】

关于火山、地震的说法,地震、火山可以在短时间内改变地表形态;在喜马拉雅山发现了古老的海洋生物化石,说明海洋可以变为陆地;地球是由六大板块构成,海陆轮廓会发生变化;台湾海峡海底发现了森林遗迹和古河道,说明陆地可以变为海洋,故选C。

10.C

【解析】

当地震来临时,要保持清醒、冷静的头脑,快速离开室内,跑到空旷地方去;来不及外逃时,双手抱头躲避在卫生间墙角或坚实的家具下,亦可转移到承重墙较多、面积较小的房间内,假如地震时迅速于高处跳楼逃生或乘电梯快速下楼都是不正确的,那样有生命危险,在高压电线附件有触电的危险,陡坡处有坠物滚落的危险,故只有C符合题意,故选C。

11.D

【解析】

【详解】

由于板块处在不选地运动之中,在板块与板块的交界地带容易形成火山和地震,因而火山和地震都是地壳运动的一种表现,A选项正确;火山和地震都是由于板块与板块碰撞挤压形成的,因而火山和地震都是地球内部能量的释放过程,B选项正确;由于板块处在运动之中,在板块与板块的交界地带容易形成火山和地震,C选项正确;火山和地震的发生是板块运动的结果,是地球内部能量的释放过程,与人类破坏自然环境无关,D选项不正确。故选D。

12.C

【分析】

板块构造学说是在大陆漂移学说和海底扩张学说的基础上提出的。根据这一新学说,地球表面覆盖着内部相对稳定的板块(岩石圈),这些板块确实在以每年1厘米到10厘米的速度在移动。

【详解】

A、地球表面被分割为六大板块,即包含陆地,也包含海洋,故A错误,不符题意;

B、板块的碰撞与张裂是火山与地震的发生原因,故B错误,不符题意;

C、瑞安属于中国,中国位于亚欧板块,故C正确,符合题意;

D、青藏高原是由印度洋板块与亚欧板块碰撞形成的,故D错误,不符题意;

故答案为C。

【解答】

板块构造学说。

13.D

【分析】

我们居住的地球内部由外向内可分为地壳、地幔和地核三层。地质学家经过长期的研究,提出了板块构造学说,认为全球由六大板块组成,一般来说板块内部比较稳定,板块与板块交界地带,地壳比较活跃,多火山、地震。

【详解】

岩层在运动的过程中,会引起地面的震动也就是发生地震;当炽热的岩浆沿着地壳裂口沖出地表,就叫做火山喷发,火山是由火山口喷发的物质堆积而成的高地,地震和火山是地壳运动的主要表现形式;故A正确。

地球由外向内可分为地壳、地幔、地核三层;故B正确。

一般来说板块内部比较稳定,板块与板块交界地带,地壳比较活跃,故地球上的地震主要发生在板块交界的地方;故C正确。

地质学家经过长期的研究,提出了板块构造学说,认为全球由六大板块组成;故D错误。

【点睛】

本题考查的都是记忆类的知识点,易错点为考生在记忆时将知识内容记忆混淆,如将地壳、地幔、地核三层记忆成由内到外划分。

14.A

【详解】

地球自转是地球绕地轴自西向东自转,产生了昼夜更替,日月星辰的东升西落等现象。地球绕太阳自西向东公转产生了四季更替,昼夜长短的变化,五带的划分等现象,A错;高山上有海洋生物化石表明地壳处于不断变动之中,B正确;远离洋中脊的洋底岩石年龄较老是大西洋海底在不断扩张的证据之一,C正确;大西洋两岸古生物群具有亲缘关系是证明大陆是漂移的证据之一,D正确。故选A。

【点睛】

本题考查地球运动、地壳变动、大陆漂移学说及海底扩张学说的证明。

15.C

【分析】

本题主要考查大陆漂移说,试题难度容易。

【详解】

大陆漂移说认为,地球上原先只有一块叫“泛大陆”的庞大陆地,被叫做“泛大洋”的广袤海洋所包围。大约两亿年前,泛大陆开始破裂,碎块像浮在水上的冰块一样向外越漂越远,“陆地本是一个整体,后来分离漂移形成各小块大陆”,故选C。

16.C

【分析】

本题主要考查内力作用的表现形式,试题难度容易。

【详解】

据所学知识可知,内力作用的表现形式有地壳运动、地震、火山等;而流水属于外力作用,故选C。

【点睛】

;

17.地壳 地幔 地核

【详解】

[1][2][3]地球内部圈层从外向里分别为地壳、地幔、地核,地壳和地幔的界面为莫霍界面,地幔和地核的界面为古登堡界面,从地売到地核,依次经过地壳一地幔一地核。

18.亚欧 内部

【详解】

日本多地震是由于亚欧板块与太平洋板块碰撞挤压形成的;地震是由于板块之间的碰撞和张裂形成的,所以地震的能量来自于地球的内部。

19.环太平洋 板块与板块交界的地方,地壳活跃,多火山和地震

【分析】

板块构造学说认为地球表面的岩石圈是由板块拼合而成的。全球的岩石圈分为亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块,共六大板块。

【详解】

板块构造学说认为地球表面的岩石圈是由板块拼合而成的。全球的岩石圈分为亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块,共六大板块。一般说来,板块内部的地壳比较稳定,板块与板块之间的交界处,是地壳比较活跃的地带,地壳不稳定,多火山和地震。因此地球上的火山和地震,集中分布在地壳比较活跃的(板块与板块的交界)地带,如环太平洋火山地震带和地中海——喜马拉雅火山地震带。故答案为:环太平洋地区和板块与板块交界的地方,地壳活跃,多火山和地震。

【点睛】

本题考查地球表面的火山地震带及其形成原因,要求学生识记掌握。

20.B DB DB等高线稀疏,坡度缓

【详解】

(1)图中A地海拔在300米以上,B地海拔在350米以上,因此较高的是B地。

(2)某同学欲攀登B高地,有CB、DB两条登山路线,其中坡度较缓的是DB路线,因为CB等高线密集,坡度陡,DB等高线稀疏,坡度缓。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化