浙江省苍南县金乡卫城重点中学20021-2022学年高一10月月考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 浙江省苍南县金乡卫城重点中学20021-2022学年高一10月月考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 581.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 18:07:11 | ||

图片预览

文档简介

2021学年第一学期卫城中学 月考检测卷

高一年级历史学科 试题卷

考生须知:

1、本卷满分 100 分,考试时间 60 分钟;

2、答题前,在答题卷密封区内填写班级、学号和姓名;座位号写在指定位置;

3、所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;

4、考试结束后,只需上交答题卷。

一、单选题(本题有25小题,每小题3分,共75分。每题的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

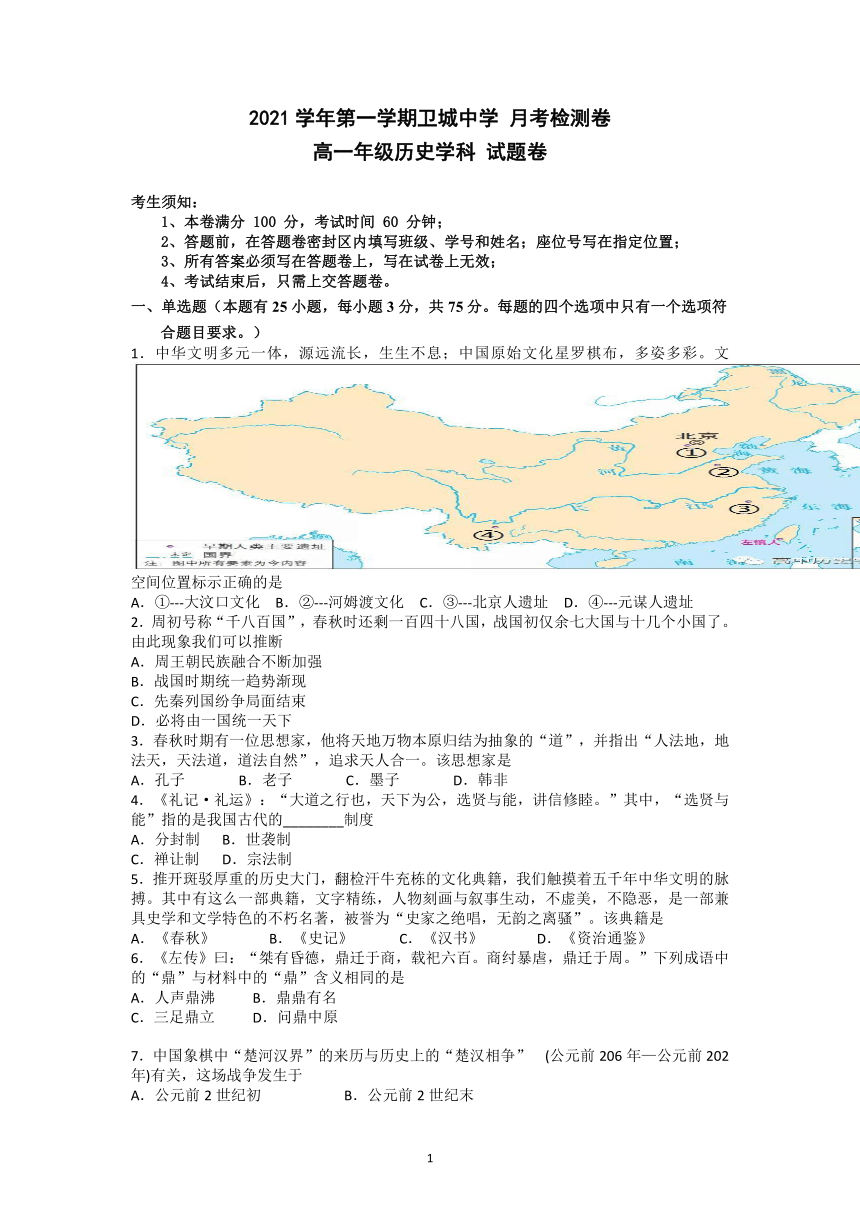

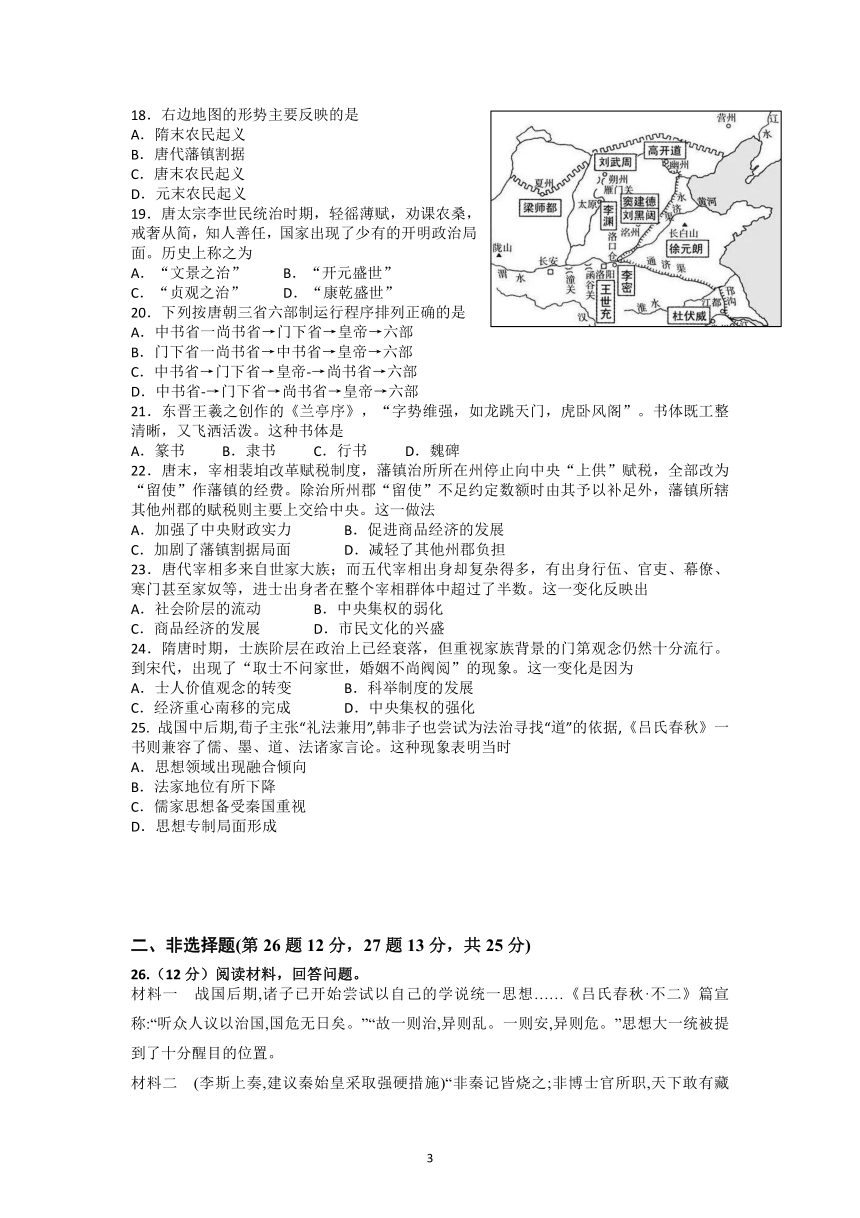

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。文空间位置标示正确的是

A.①---大汶口文化 B.②---河姆渡文化 C.③---北京人遗址 D.④---元谋人遗址

2.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断

A.周王朝民族融合不断加强

B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束

D.必将由一国统一天下

3.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.《礼记·礼运》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”其中,“选贤与能”指的是我国古代的________制度

A.分封制 B.世袭制

C.禅让制 D.宗法制

5.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

6.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

7.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉相争” (公元前206年—公元前202年)有关,这场战争发生于

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

8.陈胜、吴广的革命首创精神表现在

①发动了中国历史上第一次大规模的农民起义 ②建立了张楚政权 ③打击了秦朝黑暗统治 ④消灭了秦军的主力

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

9.中国古代历史上,秦皇汉武两位君主为统一多民族国家的发展做出了重大贡献,他们统治措施的共同点有

①打击贵族豪强 ②实行币制改革 ③反击匈奴袭扰 ④彻底废除分封

①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

10.《史记·匈奴列传》记载:“于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝时)汉使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至茏城,得胡首虏七百人。”这段记载说明了西汉对匈奴的政策发生了变化,政策产生变化的主要原因

A. 由和亲变为打击其侵扰 B. 汉武帝时国力强盛

C. 汉武帝的执政风格 D. 匈奴和汉族的联系加强

11. 汉武帝在位的五十多年里,一共用了十三个丞相,善终者极少,要么被杀、要么被迫自杀。以至于到了汉武帝统治后期,公孙贺听说他要被皇帝任命为丞相,直接吓得痛哭流涕。下列属于汉武帝削弱相权的措施是

A. 颁布“推恩令” B. 设立中朝

C. 实行察举制 D. 推行刺史制度

12. 面对断壁残垣、江山破碎的社会状况,刘秀勤于国政,改革开拓,使东汉王朝在一片焦土和废墟中得到恢复和发展,呈现出较为安定繁荣的景象。史称

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 百家争鸣 D. 休养生息

13. 东汉中期以后,推动东汉走向衰落的原因包括

①外戚宦官专权 ②豪强地主势力发展,土地兼并严重 ③绿林、赤眉起义 ④地方长官拥兵自重

①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

东汉末年,魏蜀吴三国鼎立。刘备建立的蜀国立足西南,在三国之中统治面积最小,但在史书或小说中刘备却多被奉为正统的国君。这是因为

A. 刘备是汉朝皇族之后

B. 蜀地地理形势优越

C. 曹操篡汉称帝

D. 蜀国符合历史潮流

15. 晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A. 三国鼎立局面的形成

B. 黄河流域少数民族的大交融

C. 江南地区的大开发

D. 成都平原成为“天府之国”

16. 魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明

A. 各民族隔阂完全消失

B. 中原文明的影响扩大

C. 游牧民族转向农耕生活

D. 北方地区统一进程加快

17. 南朝皇帝多以皇子出镇州府,同时以寒人出身的亲信为诸王辅佐,代为批答公文,处理机务,时称典签。诸王上报中央的公事须经典签副署,典签返京师亦可密报方镇治绩。这反映了南朝

A. 中央集权的发展 B. 分封制得以恢复

C. 门阀士族被削弱 D. 九品中正制衰落

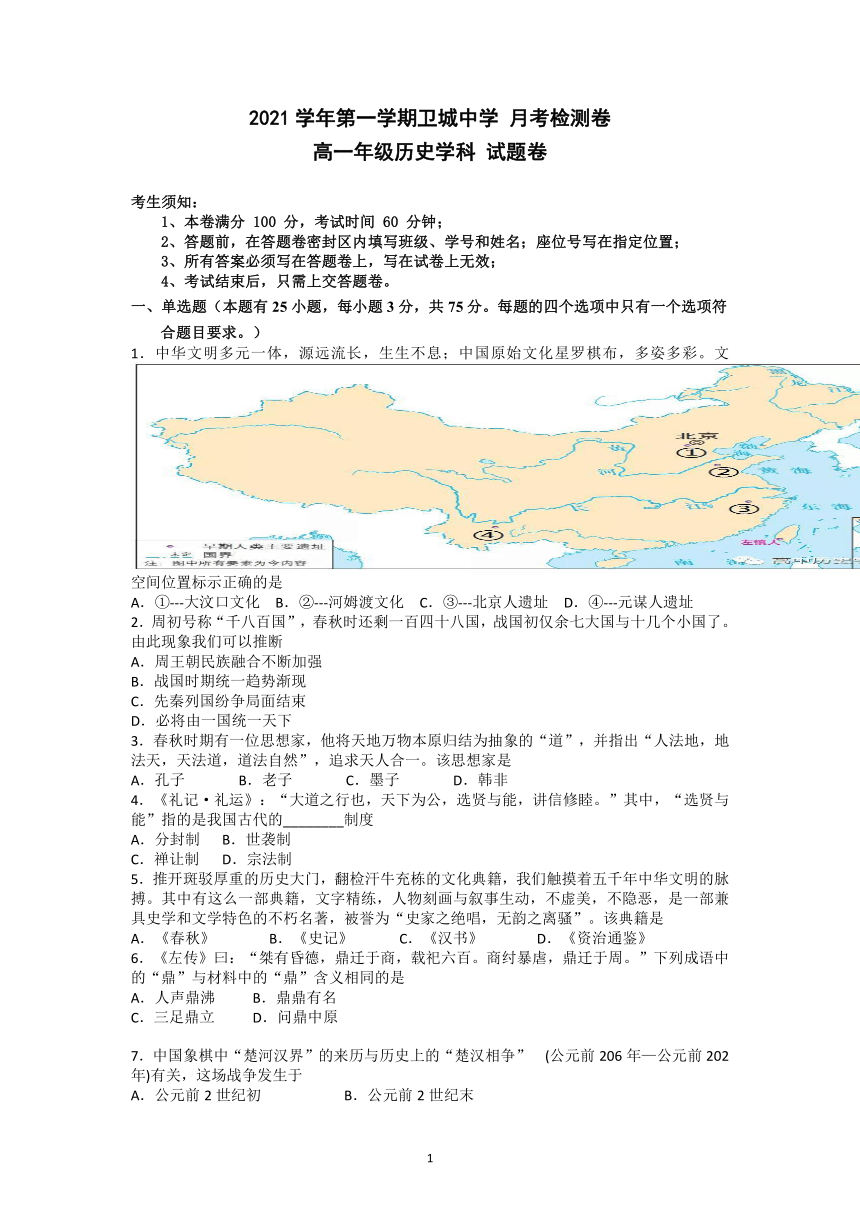

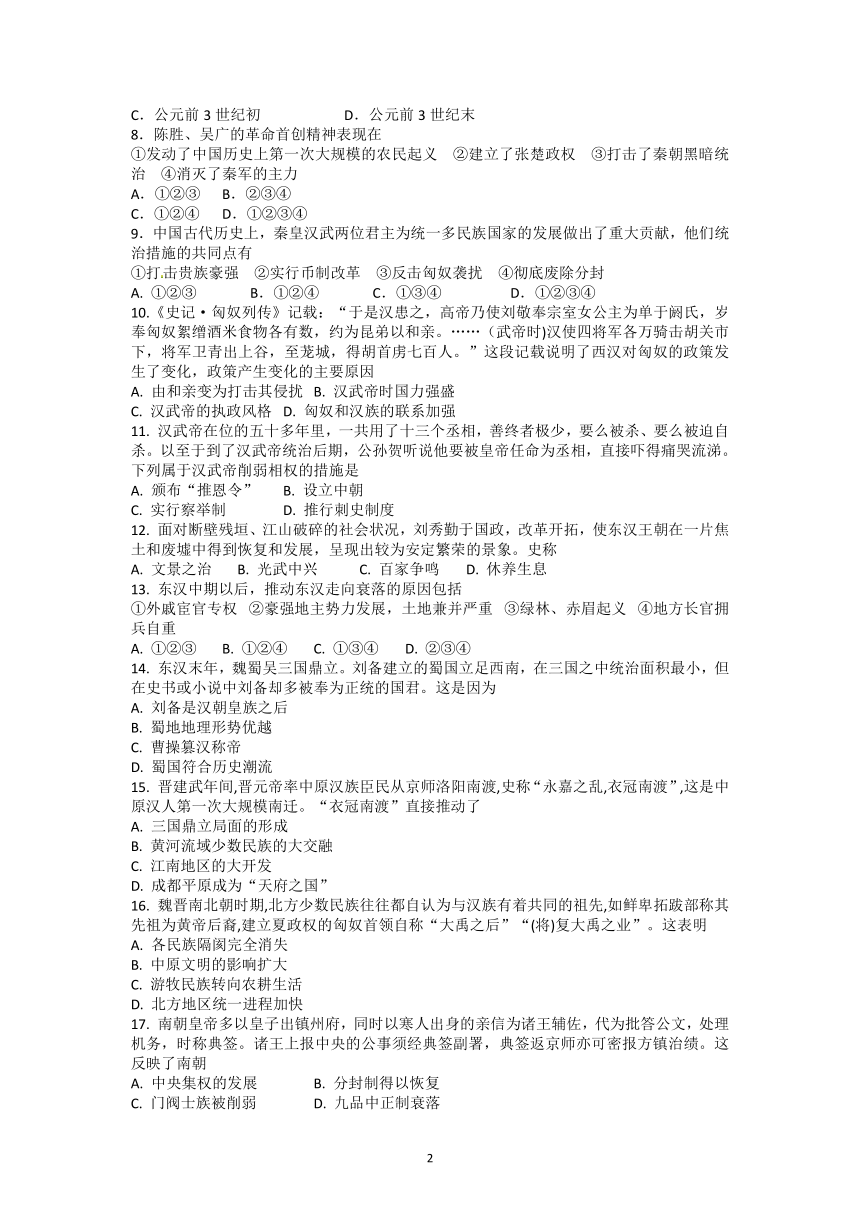

18.右边地图的形势主要反映的是

A.隋末农民起义

B.唐代藩镇割据

C.唐末农民起义

D.元末农民起义

19.唐太宗李世民统治时期,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,国家出现了少有的开明政治局面。历史上称之为

A.“文景之治” B.“开元盛世”

C.“贞观之治” D.“康乾盛世”

20.下列按唐朝三省六部制运行程序排列正确的是

A.中书省一尚书省→门下省→皇帝→六部

B.门下省一尚书省→中书省→皇帝→六部

C.中书省→门下省→皇帝-→尚书省→六部

D.中书省-→门下省→尚书省→皇帝→六部

21.东晋王羲之创作的《兰亭序》,“字势维强,如龙跳天门,虎卧风阁”。书体既工整清晰,又飞洒活泼。这种书体是

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.魏碑

22.唐末,宰相裴垍改革赋税制度,藩镇治所所在州停止向中央“上供”赋税,全部改为“留使”作藩镇的经费。除治所州郡“留使”不足约定数额时由其予以补足外,藩镇所辖其他州郡的赋税则主要上交给中央。这一做法

A.加强了中央财政实力 B.促进商品经济的发展

C.加剧了藩镇割据局面 D.减轻了其他州郡负担

23.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

24.隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋代,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”的现象。这一变化是因为

A.士人价值观念的转变 B.科举制度的发展

C.经济重心南移的完成 D.中央集权的强化

25. 战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非子也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时

A.思想领域出现融合倾向

B.法家地位有所下降

C.儒家思想备受秦国重视

D.思想专制局面形成

二、非选择题(第26题12分,27题13分,共25分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦记皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医乐、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展趋势 (2分)原因何在 (4分)

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力 (6分)

27.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯文子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然。则华门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书.段灼传》

材料二 《唐摭言)载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾教中矣。”

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化 (4分)根据材料三,结合所学知识概括科举制影响(6分)。

(2)据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(3分)

2021学年第一学期卫城中学 月考检测卷

高一年级历史学科 试题卷

考生须知:

1、本卷满分 100 分,考试时间 60 分钟;

2、答题前,在答题卷密封区内填写班级、学号和姓名;座位号写在指定位置;

3、所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;

4、考试结束后,只需上交答题卷。

一、单选题(本题有25小题,每小题3分,共75分。每题的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。文空间位置标示正确的是

A.①---大汶口文化 B.②---河姆渡文化 C.③---北京人遗址 D.④---元谋人遗址

2.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断

A.周王朝民族融合不断加强

B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束

D.必将由一国统一天下

3.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.《礼记·礼运》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”其中,“选贤与能”指的是我国古代的________制度

A.分封制 B.世袭制

C.禅让制 D.宗法制

5.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

6.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

7.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉相争” (公元前206年—公元前202年)有关,这场战争发生于

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

8.陈胜、吴广的革命首创精神表现在

①发动了中国历史上第一次大规模的农民起义 ②建立了张楚政权 ③打击了秦朝黑暗统治 ④消灭了秦军的主力

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

9.中国古代历史上,秦皇汉武两位君主为统一多民族国家的发展做出了重大贡献,他们统治措施的共同点有

①打击贵族豪强 ②实行币制改革 ③反击匈奴袭扰 ④彻底废除分封

①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

10.《史记·匈奴列传》记载:“于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝时)汉使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至茏城,得胡首虏七百人。”这段记载说明了西汉对匈奴的政策发生了变化,政策产生变化的主要原因

A. 由和亲变为打击其侵扰 B. 汉武帝时国力强盛

C. 汉武帝的执政风格 D. 匈奴和汉族的联系加强

11. 汉武帝在位的五十多年里,一共用了十三个丞相,善终者极少,要么被杀、要么被迫自杀。以至于到了汉武帝统治后期,公孙贺听说他要被皇帝任命为丞相,直接吓得痛哭流涕。下列属于汉武帝削弱相权的措施是

A. 颁布“推恩令” B. 设立中朝

C. 实行察举制 D. 推行刺史制度

12. 面对断壁残垣、江山破碎的社会状况,刘秀勤于国政,改革开拓,使东汉王朝在一片焦土和废墟中得到恢复和发展,呈现出较为安定繁荣的景象。史称

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 百家争鸣 D. 休养生息

13. 东汉中期以后,推动东汉走向衰落的原因包括

①外戚宦官专权 ②豪强地主势力发展,土地兼并严重 ③绿林、赤眉起义 ④地方长官拥兵自重

①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

东汉末年,魏蜀吴三国鼎立。刘备建立的蜀国立足西南,在三国之中统治面积最小,但在史书或小说中刘备却多被奉为正统的国君。这是因为

A. 刘备是汉朝皇族之后

B. 蜀地地理形势优越

C. 曹操篡汉称帝

D. 蜀国符合历史潮流

15. 晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A. 三国鼎立局面的形成

B. 黄河流域少数民族的大交融

C. 江南地区的大开发

D. 成都平原成为“天府之国”

16. 魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明

A. 各民族隔阂完全消失

B. 中原文明的影响扩大

C. 游牧民族转向农耕生活

D. 北方地区统一进程加快

17. 南朝皇帝多以皇子出镇州府,同时以寒人出身的亲信为诸王辅佐,代为批答公文,处理机务,时称典签。诸王上报中央的公事须经典签副署,典签返京师亦可密报方镇治绩。这反映了南朝

A. 中央集权的发展 B. 分封制得以恢复

C. 门阀士族被削弱 D. 九品中正制衰落

18.右边地图的形势主要反映的是

A.隋末农民起义

B.唐代藩镇割据

C.唐末农民起义

D.元末农民起义

19.唐太宗李世民统治时期,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,国家出现了少有的开明政治局面。历史上称之为

A.“文景之治” B.“开元盛世”

C.“贞观之治” D.“康乾盛世”

20.下列按唐朝三省六部制运行程序排列正确的是

A.中书省一尚书省→门下省→皇帝→六部

B.门下省一尚书省→中书省→皇帝→六部

C.中书省→门下省→皇帝-→尚书省→六部

D.中书省-→门下省→尚书省→皇帝→六部

21.东晋王羲之创作的《兰亭序》,“字势维强,如龙跳天门,虎卧风阁”。书体既工整清晰,又飞洒活泼。这种书体是

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.魏碑

22.唐末,宰相裴垍改革赋税制度,藩镇治所所在州停止向中央“上供”赋税,全部改为“留使”作藩镇的经费。除治所州郡“留使”不足约定数额时由其予以补足外,藩镇所辖其他州郡的赋税则主要上交给中央。这一做法

A.加强了中央财政实力 B.促进商品经济的发展

C.加剧了藩镇割据局面 D.减轻了其他州郡负担

23.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

24.隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋代,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”的现象。这一变化是因为

A.士人价值观念的转变 B.科举制度的发展

C.经济重心南移的完成 D.中央集权的强化

25. 战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非子也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时

A.思想领域出现融合倾向

B.法家地位有所下降

C.儒家思想备受秦国重视

D.思想专制局面形成

二、非选择题(第26题12分,27题13分,共25分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦记皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医乐、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展趋势 (2分)原因何在 (4分)

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力 (6分)

21.【答案】(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。原因:由分裂割据到统一多民族国家的形成与发展,封建专制主义中央集权制度的确立与发展。

(2)战国时期,诸子努力用自己的学说统一思想;秦朝的焚书坑儒;西汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,实行“大一统”。

27.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯文子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然。则华门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书.段灼传》

材料二 《唐摭言)载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾教中矣。”

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化 (4分)结合材料三概括科举制影响(6分)。

(2)据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(3分)

(1)变化:由以门第(家世)为主要标准到考试成绩(才能)选官。影响:加强了中央集权;提高了官员文化素质;官员选拔更加公开和公平;促进了社会阶层的流动:扩大官更人才来源,扩大了统治基础。

(2)特点:选拔范围不断扩大和开放;公平竞争;选拔注重择优录取。

1

高一年级历史学科 试题卷

考生须知:

1、本卷满分 100 分,考试时间 60 分钟;

2、答题前,在答题卷密封区内填写班级、学号和姓名;座位号写在指定位置;

3、所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;

4、考试结束后,只需上交答题卷。

一、单选题(本题有25小题,每小题3分,共75分。每题的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。文空间位置标示正确的是

A.①---大汶口文化 B.②---河姆渡文化 C.③---北京人遗址 D.④---元谋人遗址

2.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断

A.周王朝民族融合不断加强

B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束

D.必将由一国统一天下

3.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.《礼记·礼运》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”其中,“选贤与能”指的是我国古代的________制度

A.分封制 B.世袭制

C.禅让制 D.宗法制

5.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

6.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

7.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉相争” (公元前206年—公元前202年)有关,这场战争发生于

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

8.陈胜、吴广的革命首创精神表现在

①发动了中国历史上第一次大规模的农民起义 ②建立了张楚政权 ③打击了秦朝黑暗统治 ④消灭了秦军的主力

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

9.中国古代历史上,秦皇汉武两位君主为统一多民族国家的发展做出了重大贡献,他们统治措施的共同点有

①打击贵族豪强 ②实行币制改革 ③反击匈奴袭扰 ④彻底废除分封

①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

10.《史记·匈奴列传》记载:“于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝时)汉使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至茏城,得胡首虏七百人。”这段记载说明了西汉对匈奴的政策发生了变化,政策产生变化的主要原因

A. 由和亲变为打击其侵扰 B. 汉武帝时国力强盛

C. 汉武帝的执政风格 D. 匈奴和汉族的联系加强

11. 汉武帝在位的五十多年里,一共用了十三个丞相,善终者极少,要么被杀、要么被迫自杀。以至于到了汉武帝统治后期,公孙贺听说他要被皇帝任命为丞相,直接吓得痛哭流涕。下列属于汉武帝削弱相权的措施是

A. 颁布“推恩令” B. 设立中朝

C. 实行察举制 D. 推行刺史制度

12. 面对断壁残垣、江山破碎的社会状况,刘秀勤于国政,改革开拓,使东汉王朝在一片焦土和废墟中得到恢复和发展,呈现出较为安定繁荣的景象。史称

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 百家争鸣 D. 休养生息

13. 东汉中期以后,推动东汉走向衰落的原因包括

①外戚宦官专权 ②豪强地主势力发展,土地兼并严重 ③绿林、赤眉起义 ④地方长官拥兵自重

①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

东汉末年,魏蜀吴三国鼎立。刘备建立的蜀国立足西南,在三国之中统治面积最小,但在史书或小说中刘备却多被奉为正统的国君。这是因为

A. 刘备是汉朝皇族之后

B. 蜀地地理形势优越

C. 曹操篡汉称帝

D. 蜀国符合历史潮流

15. 晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A. 三国鼎立局面的形成

B. 黄河流域少数民族的大交融

C. 江南地区的大开发

D. 成都平原成为“天府之国”

16. 魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明

A. 各民族隔阂完全消失

B. 中原文明的影响扩大

C. 游牧民族转向农耕生活

D. 北方地区统一进程加快

17. 南朝皇帝多以皇子出镇州府,同时以寒人出身的亲信为诸王辅佐,代为批答公文,处理机务,时称典签。诸王上报中央的公事须经典签副署,典签返京师亦可密报方镇治绩。这反映了南朝

A. 中央集权的发展 B. 分封制得以恢复

C. 门阀士族被削弱 D. 九品中正制衰落

18.右边地图的形势主要反映的是

A.隋末农民起义

B.唐代藩镇割据

C.唐末农民起义

D.元末农民起义

19.唐太宗李世民统治时期,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,国家出现了少有的开明政治局面。历史上称之为

A.“文景之治” B.“开元盛世”

C.“贞观之治” D.“康乾盛世”

20.下列按唐朝三省六部制运行程序排列正确的是

A.中书省一尚书省→门下省→皇帝→六部

B.门下省一尚书省→中书省→皇帝→六部

C.中书省→门下省→皇帝-→尚书省→六部

D.中书省-→门下省→尚书省→皇帝→六部

21.东晋王羲之创作的《兰亭序》,“字势维强,如龙跳天门,虎卧风阁”。书体既工整清晰,又飞洒活泼。这种书体是

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.魏碑

22.唐末,宰相裴垍改革赋税制度,藩镇治所所在州停止向中央“上供”赋税,全部改为“留使”作藩镇的经费。除治所州郡“留使”不足约定数额时由其予以补足外,藩镇所辖其他州郡的赋税则主要上交给中央。这一做法

A.加强了中央财政实力 B.促进商品经济的发展

C.加剧了藩镇割据局面 D.减轻了其他州郡负担

23.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

24.隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋代,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”的现象。这一变化是因为

A.士人价值观念的转变 B.科举制度的发展

C.经济重心南移的完成 D.中央集权的强化

25. 战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非子也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时

A.思想领域出现融合倾向

B.法家地位有所下降

C.儒家思想备受秦国重视

D.思想专制局面形成

二、非选择题(第26题12分,27题13分,共25分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦记皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医乐、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展趋势 (2分)原因何在 (4分)

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力 (6分)

27.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯文子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然。则华门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书.段灼传》

材料二 《唐摭言)载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾教中矣。”

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化 (4分)根据材料三,结合所学知识概括科举制影响(6分)。

(2)据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(3分)

2021学年第一学期卫城中学 月考检测卷

高一年级历史学科 试题卷

考生须知:

1、本卷满分 100 分,考试时间 60 分钟;

2、答题前,在答题卷密封区内填写班级、学号和姓名;座位号写在指定位置;

3、所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;

4、考试结束后,只需上交答题卷。

一、单选题(本题有25小题,每小题3分,共75分。每题的四个选项中只有一个选项符合题目要求。)

1.中华文明多元一体,源远流长,生生不息;中国原始文化星罗棋布,多姿多彩。文空间位置标示正确的是

A.①---大汶口文化 B.②---河姆渡文化 C.③---北京人遗址 D.④---元谋人遗址

2.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断

A.周王朝民族融合不断加强

B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束

D.必将由一国统一天下

3.春秋时期有一位思想家,他将天地万物本原归结为抽象的“道”,并指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求天人合一。该思想家是

A.孔子 B.老子 C.墨子 D.韩非

4.《礼记·礼运》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。”其中,“选贤与能”指的是我国古代的________制度

A.分封制 B.世袭制

C.禅让制 D.宗法制

5.推开斑驳厚重的历史大门,翻检汗牛充栋的文化典籍,我们触摸着五千年中华文明的脉搏。其中有这么一部典籍,文字精练,人物刻画与叙事生动,不虚美,不隐恶,是一部兼具史学和文学特色的不朽名著,被誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。该典籍是

A.《春秋》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《资治通鉴》

6.《左传》曰:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”下列成语中的“鼎”与材料中的“鼎”含义相同的是

A.人声鼎沸 B.鼎鼎有名

C.三足鼎立 D.问鼎中原

7.中国象棋中“楚河汉界”的来历与历史上的“楚汉相争” (公元前206年—公元前202年)有关,这场战争发生于

A.公元前2世纪初 B.公元前2世纪末

C.公元前3世纪初 D.公元前3世纪末

8.陈胜、吴广的革命首创精神表现在

①发动了中国历史上第一次大规模的农民起义 ②建立了张楚政权 ③打击了秦朝黑暗统治 ④消灭了秦军的主力

A.①②③ B.②③④

C.①②④ D.①②③④

9.中国古代历史上,秦皇汉武两位君主为统一多民族国家的发展做出了重大贡献,他们统治措施的共同点有

①打击贵族豪强 ②实行币制改革 ③反击匈奴袭扰 ④彻底废除分封

①②③ B.①②④ C.①③④ D.①②③④

10.《史记·匈奴列传》记载:“于是汉患之,高帝乃使刘敬奉宗室女公主为单于阏氏,岁奉匈奴絮缯酒米食物各有数,约为昆弟以和亲。……(武帝时)汉使四将军各万骑击胡关市下,将军卫青出上谷,至茏城,得胡首虏七百人。”这段记载说明了西汉对匈奴的政策发生了变化,政策产生变化的主要原因

A. 由和亲变为打击其侵扰 B. 汉武帝时国力强盛

C. 汉武帝的执政风格 D. 匈奴和汉族的联系加强

11. 汉武帝在位的五十多年里,一共用了十三个丞相,善终者极少,要么被杀、要么被迫自杀。以至于到了汉武帝统治后期,公孙贺听说他要被皇帝任命为丞相,直接吓得痛哭流涕。下列属于汉武帝削弱相权的措施是

A. 颁布“推恩令” B. 设立中朝

C. 实行察举制 D. 推行刺史制度

12. 面对断壁残垣、江山破碎的社会状况,刘秀勤于国政,改革开拓,使东汉王朝在一片焦土和废墟中得到恢复和发展,呈现出较为安定繁荣的景象。史称

A. 文景之治 B. 光武中兴 C. 百家争鸣 D. 休养生息

13. 东汉中期以后,推动东汉走向衰落的原因包括

①外戚宦官专权 ②豪强地主势力发展,土地兼并严重 ③绿林、赤眉起义 ④地方长官拥兵自重

①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

东汉末年,魏蜀吴三国鼎立。刘备建立的蜀国立足西南,在三国之中统治面积最小,但在史书或小说中刘备却多被奉为正统的国君。这是因为

A. 刘备是汉朝皇族之后

B. 蜀地地理形势优越

C. 曹操篡汉称帝

D. 蜀国符合历史潮流

15. 晋建武年间,晋元帝率中原汉族臣民从京师洛阳南渡,史称“永嘉之乱,衣冠南渡”,这是中原汉人第一次大规模南迁。“衣冠南渡”直接推动了

A. 三国鼎立局面的形成

B. 黄河流域少数民族的大交融

C. 江南地区的大开发

D. 成都平原成为“天府之国”

16. 魏晋南北朝时期,北方少数民族往往都自认为与汉族有着共同的祖先,如鲜卑拓跋部称其先祖为黄帝后裔,建立夏政权的匈奴首领自称“大禹之后”“(将)复大禹之业”。这表明

A. 各民族隔阂完全消失

B. 中原文明的影响扩大

C. 游牧民族转向农耕生活

D. 北方地区统一进程加快

17. 南朝皇帝多以皇子出镇州府,同时以寒人出身的亲信为诸王辅佐,代为批答公文,处理机务,时称典签。诸王上报中央的公事须经典签副署,典签返京师亦可密报方镇治绩。这反映了南朝

A. 中央集权的发展 B. 分封制得以恢复

C. 门阀士族被削弱 D. 九品中正制衰落

18.右边地图的形势主要反映的是

A.隋末农民起义

B.唐代藩镇割据

C.唐末农民起义

D.元末农民起义

19.唐太宗李世民统治时期,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,国家出现了少有的开明政治局面。历史上称之为

A.“文景之治” B.“开元盛世”

C.“贞观之治” D.“康乾盛世”

20.下列按唐朝三省六部制运行程序排列正确的是

A.中书省一尚书省→门下省→皇帝→六部

B.门下省一尚书省→中书省→皇帝→六部

C.中书省→门下省→皇帝-→尚书省→六部

D.中书省-→门下省→尚书省→皇帝→六部

21.东晋王羲之创作的《兰亭序》,“字势维强,如龙跳天门,虎卧风阁”。书体既工整清晰,又飞洒活泼。这种书体是

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.魏碑

22.唐末,宰相裴垍改革赋税制度,藩镇治所所在州停止向中央“上供”赋税,全部改为“留使”作藩镇的经费。除治所州郡“留使”不足约定数额时由其予以补足外,藩镇所辖其他州郡的赋税则主要上交给中央。这一做法

A.加强了中央财政实力 B.促进商品经济的发展

C.加剧了藩镇割据局面 D.减轻了其他州郡负担

23.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

24.隋唐时期,士族阶层在政治上已经衰落,但重视家族背景的门第观念仍然十分流行。到宋代,出现了“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”的现象。这一变化是因为

A.士人价值观念的转变 B.科举制度的发展

C.经济重心南移的完成 D.中央集权的强化

25. 战国中后期,荀子主张“礼法兼用”,韩非子也尝试为法治寻找“道”的依据,《吕氏春秋》一书则兼容了儒、墨、道、法诸家言论。这种现象表明当时

A.思想领域出现融合倾向

B.法家地位有所下降

C.儒家思想备受秦国重视

D.思想专制局面形成

二、非选择题(第26题12分,27题13分,共25分)

26.(12分)阅读材料,回答问题。

材料一 战国后期,诸子已开始尝试以自己的学说统一思想……《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人议以治国,国危无日矣。”“故一则治,异则乱。一则安,异则危。”思想大一统被提到了十分醒目的位置。

材料二 (李斯上奏,建议秦始皇采取强硬措施)“非秦记皆烧之;非博士官所职,天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守、尉杂烧之;有敢偶语诗书者弃市;以古非今者族;吏见知不举者与同罪;令下三十日不烧,黥为城旦。所不去者,医乐、卜筮、种树之书。若欲有学法令,以吏为师。”秦始皇采纳了李斯的建议,“下焚书之命,行偶语之刑”,从而造成了中国文化史上的一次空前浩劫。战国时代蓬蓬勃勃的自由学术空气被窒息,广袤的思想原野上,万马齐喑。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

材料三 董仲舒向汉武帝建议说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

——《汉书·董仲舒传》

请回答:

(1)三则材料反映了思想界怎样的发展趋势 (2分)原因何在 (4分)

(2)材料表明,为了达到上述目的,自战国到西汉先后进行了哪些努力 (6分)

21.【答案】(1)趋势:由百家争鸣到思想统一。原因:由分裂割据到统一多民族国家的形成与发展,封建专制主义中央集权制度的确立与发展。

(2)战国时期,诸子努力用自己的学说统一思想;秦朝的焚书坑儒;西汉武帝的“罢黜百家,独尊儒术”,实行“大一统”。

27.(13分)阅读材料,回答问题。

材料一 九品访人,唯问中正。故据上品者,非公侯文子孙,则当涂之昆弟也。二者苟然。则华门蓬户之俊,安得不有陆沈者哉!

——《晋书.段灼传》

材料二 《唐摭言)载:唐太宗见新科进士自端门鱼贯而出,高兴地说:“天下英雄入吾教中矣。”

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展到向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统。创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

(1)综合材料一、二信息,指出隋唐与魏晋时期相比,选官依据发生的变化 (4分)结合材料三概括科举制影响(6分)。

(2)据材料三并结合所学知识,分析中国古代文官选拔的特点。(3分)

(1)变化:由以门第(家世)为主要标准到考试成绩(才能)选官。影响:加强了中央集权;提高了官员文化素质;官员选拔更加公开和公平;促进了社会阶层的流动:扩大官更人才来源,扩大了统治基础。

(2)特点:选拔范围不断扩大和开放;公平竞争;选拔注重择优录取。

1

同课章节目录