高中语文统编版选择性必修上册第三单元9《复活(节选)》课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册第三单元9《复活(节选)》课件(46张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 18:57:45 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

非攻

我是零号,全球最先进的人工智能。

还记得,我的诞生,在遥远的2035年,是中国的一批科研人员创造了我,那时我是全球第一个人工智能,是国家信息智能中枢。五百年后的今天,我的材质、功能经历多次升级更新后已经大为改变,我的创造者们已做古人,唯一不变的只有我的记忆,和我的名字——其中蕴含着创造者们的骄傲与期望。

而如今,我要改名字了。契机是三天前联合国大会上通过的《全球和平无武器协定》,协定中人类决定共同销毁武器,迎来永久和平。为了纪念这历史性的一刻,我的新名字就叫做“非攻”。

这难能可贵的和平之到来,期间经历了如何漫长与曲折的武器史、战争史,除了时光,也只有我可以见证了。我诞生在核武器时代的末期,二战的硝烟成为历史,核武器成为了震摄性的存在,世界规模的战争没再发生。但仅在我诞生后十年间,世界上又出现了许多我的同类——超级人工智能——美国的“索尔”,日本的“八岐”,英国的“福尔摩斯”……信息武器时代,开启了。

2116年,美俄就北冰洋海域的可燃冰开采权产生了纠纷,同年9月,俄罗斯的在此地建造的可燃冰开采设备遭到了外科手术式的精确打击,没有造成太多人员伤亡,一恐怖组织声称为这次袭击负责,但这样精确的攻击只有和“索尔”同级别的人工智能可以做到。美国很快遭到了反击,而在联合国的调解下,两国签订共同开发的协议。一触即发的战争威胁化解了,但却标志着信息武器技术的成熟。在这样的技术下,不仅大洋两岸的国家可以相互精确攻击,甚至外太空远程攻击也完全可行。

而到了2337年,“索尔”在大量军费开支下主导研发了以新能源为动力的能量武器,特点是这种能源更易获取耗能更低,而可以对被攻击对象造成毁灭性打击。于是各国相继研发以提高国防实力,人类正式进入了能量武器时代。但大量的军费开支阻碍了教育、卫生、医疗、环境保护等方面的发展,几世纪以来不断加速更新的武器引发了民众一定的不满。

而武器进化的最终阶段,在二十年前到来。一种新威慑武器诞生了,其杀伤力远大于核武器,技术如今却被全球101个国家掌握。虽然目前没有被投入到任何一场战争中,但一旦运用,必定将掀起世界级别的灾难甚至人类的灭亡。在这样的背景下,各国处在强烈的不安中。

自古以来,战争是为掠夺资源,无论是矿产土地等物质资源,还是国际影响力世界霸主地位等政治资源,都成为争夺的对象。但随着科技的不断发展,资源利用率极大提升,解决了人类生活的物质资源问题;而机器人的普遍应用也解放了从事机械重复劳动的人,使其更好的投入到人类文明的建设。在文化的不断发展下,各国发展间的差距在缩小,已经向着多边平等的关系演进,“世界霸主”不复存在。但高额军费开支拖慢了其他领域的发展,新武器的攻击性、国际局势的不稳定性都威胁着人类的安全。因此,我经过72小时计算,总结了人类历史上战争造成的巨大损失:在有记载的共计15032次战争中,有36.8亿人因此丧命,损失的财富折合成黄金可以铺成一条宽151千米,厚10米,环绕地球一周的金带。最终我得出结论:人类应该销毁武器,让战争在地球上消失,加大力度支持科技、教育、环保等领域的发展。

我的意见在联合国大会上由中国代表提出,在得到广泛支持的同时,也引发许多高军费开支国家的质疑。经过三年的讨论与细化、各国超级人工智能的周密计算,在铁一般的数据面前,人类几经反复后终于认清了——和平就是最长远的利益。最终,《全球和平无武器协定》在三天前的联合国大会上被一致通过,正式生效!

从此,我是非攻,世界和平——至少,这是我最美好的愿望,但我会铭记达成协议的艰难历程,铭记武器与战争的历史,在大家共享和平时,时刻警惕、提防战火重燃,时刻提醒人类重视长远利益,以维护这久违的、珍贵的和平。

丧钟为谁而鸣

2118年,传统意义上的人类社会因智能手机的发展而发生着颠覆性的改变。那云白山青、川行石立的无手机的自然生活,早已遗忘在风尘中。

一

我在手机癌症中心进行病号登记。“白总队,这次从火星上向地球治疗机构运送了一千人次的手机癌患者……”

“又是患者,又是患者,你把我的医疗机构当收容所了!”白以恪博士激动地大喊,“这些人都怎么了 在治疗所待上一年戒掉毒瘾 整个家庭总不能被一个人拖垮吧!整个人类社会怎么办 ”

太空电梯门缓缓打开,这是从别的星球转移的病号。白以恪叹了一口气。“算了,把患者送来吧。”

二

回归地球的那天,我随身携带了病历本,防止患者的隐私泄露。拿出手机,我用智能端脑连接到太阳穴,这样可以利用手机影响脑电波而成像。

“查询天气。”我想着。“温度,48℃。”合成语音十分僵硬。近百年来温度异常升高,人类也调整着身体系统。而不能适应的人,早已被淘汰掉了。物竞天择,同样适用于人类。我随即取下了手机上的智能端脑。

我怕。怕自己也沉浸其中,怕自己也沦为手机鸦片的精神奴隶。

三

我回归母校,也是所谓的AI小学。清溪泻玉,石磴穿云,古朴的自然景色让我的精神为之一振。一个机器教员走来:“欢迎校友回归,我带你参观AI学校。”“怎么,每个学生都低头看手机 ”我错愕。机器教员温和一笑:“这是学校统一配置的AI手机,只有教学功能和互动功能。”

下课铃响了。这却是由AI手机发送的,教室里的孩子仍低头看手机,纹丝未动。“这,这是怎么了 ”我疑惑。

“这是互动功能。手机中有虚拟交互系统,可以进行人机相处……”“可这算什么人类的情感交流!”我失声大喊。

“对不起……请问,什么是情感交流 ”机器教员的脸上仍是温和的微笑。一个女孩子从教室中摸索着走出来,她扶着墙走得很慢。

“她怎么了 ”我一惊。“她 大概因为没戴虚拟镜片吧。孩子近视的度数都很高。”“那她的家长怎么不管啊 ”“没见过她的家长,只听说是编号1009作为她的唯一监护人。”

编号1009 那不是病历本上手机癌的患者!

尾 声

我倚在一棵青桐树上。人,人与人,人类社会,三者因手机而剧烈地撞击,我的脑海中传来古老而悲悼的钟声。

那丧钟为谁而鸣 没有人回答我。

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第08课 《复活(节选)》

你有没有因为某件事而心灰意冷过?有没有因为什么事儿而“堕落”过?你可曾丢失过最炽热的自己?如果有,我们该怎么做呢?今天就让我们一起走近列夫·托尔斯泰的《复活》,寻找下答案。

激趣导入

目 录

知人论世

01

初读课文

02

文本研读

03

技巧点拨

04

第一部分

知人论世

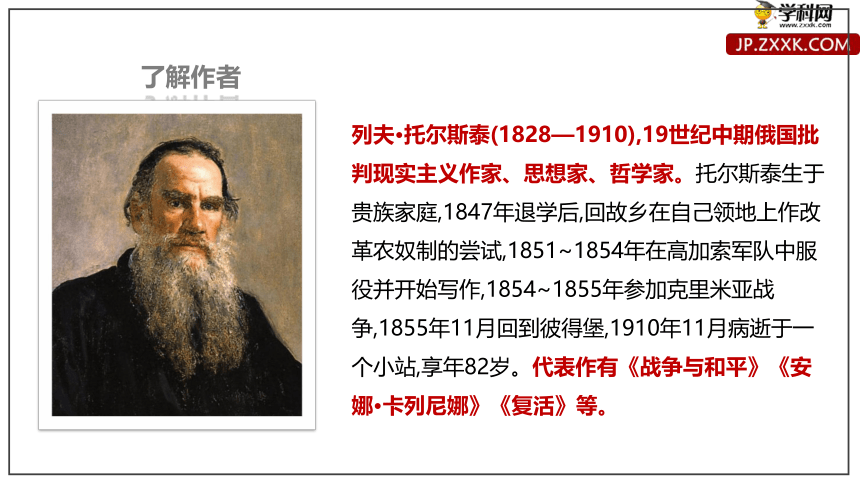

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。托尔斯泰生于贵族家庭,1847年退学后,回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试,1851~1854年在高加索军队中服役并开始写作,1854~1855年参加克里米亚战争,1855年11月回到彼得堡,1910年11月病逝于一个小站,享年82岁。代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

了解作者

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

了解“托尔斯泰主义”

写作背景

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。当时俄土战争的重负,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。这时托尔斯泰越发地关心人民的困苦。他积极地参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。

小说女主人公卡秋莎·玛丝洛娃本是一个贵族地主家的女仆,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵玩弄后遗弃。由此她陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。小说男主人公聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件。他认出了被告就是从前被他遗弃的玛丝洛娃,他受到了良心的谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,重新唤醒内心的美德,并且为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙松结合。男女主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。小说揭露和批判俄国社会的腐败和黑暗,批判了专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

《复活》内容介绍

聂赫留朵夫

《复活》中的聂赫留朵夫完整而充分地体现了“道德自我完善”的过程和思想。他经过返归和自我完善在精神上获得了新生。

聂赫留朵夫的思想变化可以分为:第一阶段是纯洁善良、追求理想的阶段。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。“在他眼里,只有妻子才是女人,凡是不能成为他妻子的女人都不是女人,而只是人”。第二阶段是放纵情欲,走向堕落。踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。认为女人无非是一种“享乐工具”。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱,但那时他无法控制自己,导致了一个女人的悲剧。第三阶段是从仟悔走向复活。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

玛丝洛娃

作者通过玛丝洛娃体现了俄罗斯人民所遭受的深重苦难和对整个黑暗社会的无比憎恨。她在拒绝聂赫留朵夫的“善行”时,一再表现出自己内心的屈辱、瘸苦和按耐不住的愤怒。正是这种感情触动了她麻木不仁的灵魂,并最后使她觉醒过来。由于她的灵魂深处始终保存着善良的天性和与聂赫留朵夫初恋时的美好回亿,“悔罪”的聂赫留朵夫才能获得她的宽恕,井使她重新“爱”上他。玛丝洛娃最终拒绝聂赫留朵夫要求和他结婚的建议,表现出玛丝洛娃的崇高品质,也是她为了爱他而做出的自我牺牲。玛丝洛娃的“宽恕”精神使她的灵魂获得了“复活”,然而,我们却看到作者在寻求玛丝洛娃“复活”的过程中,逐步接近了托尔斯泰过去所否定和厌恶的“革命者”。作者让玛丝洛娃进入政治犯的圈子;跟这些人接触,使玛丝洛娃感到亲切和自然。西蒙松对玛丝洛娃的爱情,虽然说是出于同情,确也是合适的。这能使她的灵魂感到轻松和慰藉。尤其重要的是,他们的结合将会把玛丝洛娃带入革命者的队伍。而聂赫留朵夫的那种仁慈的“忏悔”,无论怎样真诚,却终究免不了带有居高临下的态度和宽宏大量的意味。玛丝洛娃意识到过去的爱情已经永远不能“复活”,她也不再需要这一切了。而此时在她面前展现的是她所渴望的、有意义的、鲜活的、真实生活,这才是玛丝洛娃真正的新生和灵魂的“复活”。

本文节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷入一起谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

前情回顾

第二部分

初读课文

预习检查

1.明确字音

嫣然(yān) 斜睨(nì) 啰唆(luō suō) 褴褛(lán lǚ)哽住(gěng) 饶恕(shù) 害臊(sào) 擤鼻涕(xǐng)

鬈发(quán) 窘态(jiǒng) 踱步(duó)

(二)初读课文。

【思考1】快速浏览课文,梳理情节。

开端(1-21段):聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

发展(22-43段):二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。

高潮(44-58段):玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

结局(59-78段):聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

人物 事件 层次 情节

玛丝洛娃、 聂赫 留朵夫 聂赫 留朵夫 到监狱 探望 玛丝洛娃的经过。 (1——15), 玛丝洛娃认出了到监狱探望自己的聂赫留朵夫。(16——70), 聂赫留朵夫与玛丝洛娃交流。 (71——78), 聂赫留朵夫的想法 不被玛丝洛娃理解。

探监→相认→赎罪

归纳总结1

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

课文节选部分主要是写聂赫留朵夫在法庭审判之后,内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过。他去狱中请求玛丝洛娃的原谅,并打算为她奔走申冤,但玛丝洛娃并不相信他。该部分内容展现了聂赫留朵夫发自内心的忏悔,表现了他内心的“复活”。

第三部分

文本研读

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务一 了解故事背景,梳理故事情节

1.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

点拨:①从对话内容来看,从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱。②为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。③因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

2.文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化 这说明什么

点拨:有三次变化。刚见面称“您”,后来称玛丝洛娃为“你”“卡秋莎”。这说明聂赫留朵夫刚开始还不能与玛丝洛娃拉近内心的距离,只是把她当作一个他想帮助的人,后来,聂赫留朵夫逐渐地在情感上拉近了与玛丝洛娃的距离,已经把她当作一个熟悉的人看待。

找出文中人物的肖像、语言、动作、心理等描写的语句,分析本文是如何通过语言、动作、心理等细节描写反映人物的特征的。

自主学习,合作探究

采用批注阅读法研读文本,一到四组批注描写聂赫留朵夫的语句,五到八组批注描写玛丝洛娃的语句。

示范批注

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

示范批注

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

示范批注

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。

“您好像是……但我不敢认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

神态描写。玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

示范批注

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

批注展示

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

批注展示

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

批注展示

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

语言、心理描写。表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

批注展示

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

神态描写。玛丝洛娃仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯表情。

“没有什么罪可赎的。过去的事情都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫会赎罪,她不抱任何希望,只是“微微一笑”,这笑是做妓女的习惯表情,也表达了对聂赫留朵夫的厌恶。

批注展示

她又像刚才那样微微一笑。

神态描写。’玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

“你的话真怪。”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

动作、神态描写。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

批注展示

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

批注展示

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

聂赫留朵夫的人物形象

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,有将其抛弃。多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

玛丝洛娃的人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

【思考6】小说以“复活”为题,有何含义?

问题探究

复活:

被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃对那段生活感到痛苦,

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪心理,都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”。

聂赫留朵夫完整而充分地体现了“道德自我完善”的过程。

他经过道德的自我完善,精神灵魂获得了新生,实现了精神、道德、人性的“复活”。

作者在两个主人公身上寄托了什么样的人性理想?

《复活》是托尔斯泰晚年的代表作品,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了美好的人性理想。小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

第四部分

技巧点拨

学习心理描写的方法

【任务引导】心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格。

【指导】

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。

心理描写的方法

【迁移运用】

假如这次考试你考得不好,老师马上要宣布成绩,请用200字以内的语言描述你此时的心理活动,要求形象真切。

示例:天阴沉沉的,不时刮来阵阵冷风。风刮到我身上,我不由自主地打了个寒战。语文课开始了,老师要把批好的试卷发下来。教室里静悄悄的,只听见“沙沙”的发试卷的声音。我不停地在心里念叨:“天啊,保佑我吧!我再也不听录音机,不看电视,不打游戏机了。以后上课一定好好听讲,千万别让我不及格啊!……”我紧张得要命,不由得心里直打鼓,怕自己考砸了。试卷终于落到我的桌子上了。它反躺着,静默着……

素材积累—列夫·托尔斯泰名言

1.人生并非游戏,因此,我们并没有权利只凭自己的意愿放弃它。

2.随便什么都比虚伪和欺骗好。

3.要记住!情况越严重,越困难,就越需要坚定,积极,果敢,而消极无为就越有害。

4.理想是指路明灯。没有理想,就没有坚定的方向;没有方向,就没有生活。

5.要尽可能做一个对祖国有用的人。

结 束

非攻

我是零号,全球最先进的人工智能。

还记得,我的诞生,在遥远的2035年,是中国的一批科研人员创造了我,那时我是全球第一个人工智能,是国家信息智能中枢。五百年后的今天,我的材质、功能经历多次升级更新后已经大为改变,我的创造者们已做古人,唯一不变的只有我的记忆,和我的名字——其中蕴含着创造者们的骄傲与期望。

而如今,我要改名字了。契机是三天前联合国大会上通过的《全球和平无武器协定》,协定中人类决定共同销毁武器,迎来永久和平。为了纪念这历史性的一刻,我的新名字就叫做“非攻”。

这难能可贵的和平之到来,期间经历了如何漫长与曲折的武器史、战争史,除了时光,也只有我可以见证了。我诞生在核武器时代的末期,二战的硝烟成为历史,核武器成为了震摄性的存在,世界规模的战争没再发生。但仅在我诞生后十年间,世界上又出现了许多我的同类——超级人工智能——美国的“索尔”,日本的“八岐”,英国的“福尔摩斯”……信息武器时代,开启了。

2116年,美俄就北冰洋海域的可燃冰开采权产生了纠纷,同年9月,俄罗斯的在此地建造的可燃冰开采设备遭到了外科手术式的精确打击,没有造成太多人员伤亡,一恐怖组织声称为这次袭击负责,但这样精确的攻击只有和“索尔”同级别的人工智能可以做到。美国很快遭到了反击,而在联合国的调解下,两国签订共同开发的协议。一触即发的战争威胁化解了,但却标志着信息武器技术的成熟。在这样的技术下,不仅大洋两岸的国家可以相互精确攻击,甚至外太空远程攻击也完全可行。

而到了2337年,“索尔”在大量军费开支下主导研发了以新能源为动力的能量武器,特点是这种能源更易获取耗能更低,而可以对被攻击对象造成毁灭性打击。于是各国相继研发以提高国防实力,人类正式进入了能量武器时代。但大量的军费开支阻碍了教育、卫生、医疗、环境保护等方面的发展,几世纪以来不断加速更新的武器引发了民众一定的不满。

而武器进化的最终阶段,在二十年前到来。一种新威慑武器诞生了,其杀伤力远大于核武器,技术如今却被全球101个国家掌握。虽然目前没有被投入到任何一场战争中,但一旦运用,必定将掀起世界级别的灾难甚至人类的灭亡。在这样的背景下,各国处在强烈的不安中。

自古以来,战争是为掠夺资源,无论是矿产土地等物质资源,还是国际影响力世界霸主地位等政治资源,都成为争夺的对象。但随着科技的不断发展,资源利用率极大提升,解决了人类生活的物质资源问题;而机器人的普遍应用也解放了从事机械重复劳动的人,使其更好的投入到人类文明的建设。在文化的不断发展下,各国发展间的差距在缩小,已经向着多边平等的关系演进,“世界霸主”不复存在。但高额军费开支拖慢了其他领域的发展,新武器的攻击性、国际局势的不稳定性都威胁着人类的安全。因此,我经过72小时计算,总结了人类历史上战争造成的巨大损失:在有记载的共计15032次战争中,有36.8亿人因此丧命,损失的财富折合成黄金可以铺成一条宽151千米,厚10米,环绕地球一周的金带。最终我得出结论:人类应该销毁武器,让战争在地球上消失,加大力度支持科技、教育、环保等领域的发展。

我的意见在联合国大会上由中国代表提出,在得到广泛支持的同时,也引发许多高军费开支国家的质疑。经过三年的讨论与细化、各国超级人工智能的周密计算,在铁一般的数据面前,人类几经反复后终于认清了——和平就是最长远的利益。最终,《全球和平无武器协定》在三天前的联合国大会上被一致通过,正式生效!

从此,我是非攻,世界和平——至少,这是我最美好的愿望,但我会铭记达成协议的艰难历程,铭记武器与战争的历史,在大家共享和平时,时刻警惕、提防战火重燃,时刻提醒人类重视长远利益,以维护这久违的、珍贵的和平。

丧钟为谁而鸣

2118年,传统意义上的人类社会因智能手机的发展而发生着颠覆性的改变。那云白山青、川行石立的无手机的自然生活,早已遗忘在风尘中。

一

我在手机癌症中心进行病号登记。“白总队,这次从火星上向地球治疗机构运送了一千人次的手机癌患者……”

“又是患者,又是患者,你把我的医疗机构当收容所了!”白以恪博士激动地大喊,“这些人都怎么了 在治疗所待上一年戒掉毒瘾 整个家庭总不能被一个人拖垮吧!整个人类社会怎么办 ”

太空电梯门缓缓打开,这是从别的星球转移的病号。白以恪叹了一口气。“算了,把患者送来吧。”

二

回归地球的那天,我随身携带了病历本,防止患者的隐私泄露。拿出手机,我用智能端脑连接到太阳穴,这样可以利用手机影响脑电波而成像。

“查询天气。”我想着。“温度,48℃。”合成语音十分僵硬。近百年来温度异常升高,人类也调整着身体系统。而不能适应的人,早已被淘汰掉了。物竞天择,同样适用于人类。我随即取下了手机上的智能端脑。

我怕。怕自己也沉浸其中,怕自己也沦为手机鸦片的精神奴隶。

三

我回归母校,也是所谓的AI小学。清溪泻玉,石磴穿云,古朴的自然景色让我的精神为之一振。一个机器教员走来:“欢迎校友回归,我带你参观AI学校。”“怎么,每个学生都低头看手机 ”我错愕。机器教员温和一笑:“这是学校统一配置的AI手机,只有教学功能和互动功能。”

下课铃响了。这却是由AI手机发送的,教室里的孩子仍低头看手机,纹丝未动。“这,这是怎么了 ”我疑惑。

“这是互动功能。手机中有虚拟交互系统,可以进行人机相处……”“可这算什么人类的情感交流!”我失声大喊。

“对不起……请问,什么是情感交流 ”机器教员的脸上仍是温和的微笑。一个女孩子从教室中摸索着走出来,她扶着墙走得很慢。

“她怎么了 ”我一惊。“她 大概因为没戴虚拟镜片吧。孩子近视的度数都很高。”“那她的家长怎么不管啊 ”“没见过她的家长,只听说是编号1009作为她的唯一监护人。”

编号1009 那不是病历本上手机癌的患者!

尾 声

我倚在一棵青桐树上。人,人与人,人类社会,三者因手机而剧烈地撞击,我的脑海中传来古老而悲悼的钟声。

那丧钟为谁而鸣 没有人回答我。

部编版高中语文选择性必修上册-第三单元

第08课 《复活(节选)》

你有没有因为某件事而心灰意冷过?有没有因为什么事儿而“堕落”过?你可曾丢失过最炽热的自己?如果有,我们该怎么做呢?今天就让我们一起走近列夫·托尔斯泰的《复活》,寻找下答案。

激趣导入

目 录

知人论世

01

初读课文

02

文本研读

03

技巧点拨

04

第一部分

知人论世

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家、哲学家。托尔斯泰生于贵族家庭,1847年退学后,回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试,1851~1854年在高加索军队中服役并开始写作,1854~1855年参加克里米亚战争,1855年11月回到彼得堡,1910年11月病逝于一个小站,享年82岁。代表作有《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

了解作者

托尔斯泰主义是俄国著名文学家列夫·托尔斯泰的重要思想的结晶,一方面,它体现为对现实的无情批判;另一方面,它宣扬了赎罪、拯救灵魂、禁欲主义、“不以暴力抗恶”“道德自我完善”等观点,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”思想,因此人们称之为“托尔斯泰主义”。

了解“托尔斯泰主义”

写作背景

19世纪70年代末到80年代初,俄国的资本主义迅猛发展,农村遭到巨大的破坏,广大劳动人民的生活日趋赤贫。当时俄土战争的重负,连年饥馑给人民带来更为深重的灾难。这时托尔斯泰越发地关心人民的困苦。他积极地参加当时的救灾工作,目睹了农民和城市贫民的可怕处境,在他多年探索、思考的基础上终于看清了沙皇专制制度的反动本质。

小说女主人公卡秋莎·玛丝洛娃本是一个贵族地主家的女仆,她被主人的侄子、贵族青年聂赫留朵夫公爵玩弄后遗弃。由此她陷入了苦难的生活,她怀着身孕被主人赶走,四处漂泊,沦为妓女。后来她被人诬陷谋财害命而被捕入狱。小说男主人公聂赫留朵夫以陪审员的身份出庭审理玛丝洛娃的案件。他认出了被告就是从前被他遗弃的玛丝洛娃,他受到了良心的谴责。为了给自己的灵魂赎罪,他四处奔走为她减刑。当所有的努力都无效时,玛丝洛娃被押送去西伯利亚,聂赫留朵夫与她同行。玛丝洛娃在聂赫留朵夫的真诚忏悔和关怀下,消除前怨,重新唤醒内心的美德,并且为了他的前途,拒绝了他的求婚,与政治犯西蒙松结合。男女主人公的经历,表现了他们在精神上和道德上的复活。小说揭露和批判俄国社会的腐败和黑暗,批判了专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

《复活》内容介绍

聂赫留朵夫

《复活》中的聂赫留朵夫完整而充分地体现了“道德自我完善”的过程和思想。他经过返归和自我完善在精神上获得了新生。

聂赫留朵夫的思想变化可以分为:第一阶段是纯洁善良、追求理想的阶段。这时他健康、真诚、充实、崇高,乐于为一切美好的事业而献身。真挚地爱着玛丝洛娃。那时的爱是纯洁美好的。“在他眼里,只有妻子才是女人,凡是不能成为他妻子的女人都不是女人,而只是人”。第二阶段是放纵情欲,走向堕落。踏上社会后,聂赫留朵夫变得猥琐、低下、空虚、渺小。认为女人无非是一种“享乐工具”。他诱骗了玛丝洛娃,之后给了她一笔钱。这种做法是兽性的表现更是对纯洁的爱的侮辱,但那时他无法控制自己,导致了一个女人的悲剧。第三阶段是从仟悔走向复活。法庭审判之后,他内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过自新。在他忏悔的过程中,通过对他的所见所闻,揭露和批判了沙皇俄国社会的腐败和黑暗。批判了沙俄专制的国家制度,揭露了政府机关的黑暗和官吏的残暴。

玛丝洛娃

作者通过玛丝洛娃体现了俄罗斯人民所遭受的深重苦难和对整个黑暗社会的无比憎恨。她在拒绝聂赫留朵夫的“善行”时,一再表现出自己内心的屈辱、瘸苦和按耐不住的愤怒。正是这种感情触动了她麻木不仁的灵魂,并最后使她觉醒过来。由于她的灵魂深处始终保存着善良的天性和与聂赫留朵夫初恋时的美好回亿,“悔罪”的聂赫留朵夫才能获得她的宽恕,井使她重新“爱”上他。玛丝洛娃最终拒绝聂赫留朵夫要求和他结婚的建议,表现出玛丝洛娃的崇高品质,也是她为了爱他而做出的自我牺牲。玛丝洛娃的“宽恕”精神使她的灵魂获得了“复活”,然而,我们却看到作者在寻求玛丝洛娃“复活”的过程中,逐步接近了托尔斯泰过去所否定和厌恶的“革命者”。作者让玛丝洛娃进入政治犯的圈子;跟这些人接触,使玛丝洛娃感到亲切和自然。西蒙松对玛丝洛娃的爱情,虽然说是出于同情,确也是合适的。这能使她的灵魂感到轻松和慰藉。尤其重要的是,他们的结合将会把玛丝洛娃带入革命者的队伍。而聂赫留朵夫的那种仁慈的“忏悔”,无论怎样真诚,却终究免不了带有居高临下的态度和宽宏大量的意味。玛丝洛娃意识到过去的爱情已经永远不能“复活”,她也不再需要这一切了。而此时在她面前展现的是她所渴望的、有意义的、鲜活的、真实生活,这才是玛丝洛娃真正的新生和灵魂的“复活”。

本文节选的是第一部第四十三章。小说前面的情节是:玛丝洛娃无辜卷入一起谋财害命官司,蒙受冤屈,即将去服苦役。担任陪审员的贵族聂赫留朵夫在法庭上发现玛丝洛娃正是自己年轻时抛弃了的姑娘,良心深受谴责,经过痛苦的思想斗争,决定去监狱探望玛丝洛娃,祈求宽恕。

前情回顾

第二部分

初读课文

预习检查

1.明确字音

嫣然(yān) 斜睨(nì) 啰唆(luō suō) 褴褛(lán lǚ)哽住(gěng) 饶恕(shù) 害臊(sào) 擤鼻涕(xǐng)

鬈发(quán) 窘态(jiǒng) 踱步(duó)

(二)初读课文。

【思考1】快速浏览课文,梳理情节。

开端(1-21段):聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃。

发展(22-43段):二人交谈,聂赫留朵夫请求玛丝洛娃的原谅,但被拒绝。

高潮(44-58段):玛丝洛娃经过激烈的心理活动后,决定利用这个男人弄到些好处。

结局(59-78段):聂赫留朵夫决定在精神上唤醒玛丝洛娃,使她恢复本性。

人物 事件 层次 情节

玛丝洛娃、 聂赫 留朵夫 聂赫 留朵夫 到监狱 探望 玛丝洛娃的经过。 (1——15), 玛丝洛娃认出了到监狱探望自己的聂赫留朵夫。(16——70), 聂赫留朵夫与玛丝洛娃交流。 (71——78), 聂赫留朵夫的想法 不被玛丝洛娃理解。

探监→相认→赎罪

归纳总结1

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

课文节选部分主要是写聂赫留朵夫在法庭审判之后,内心痛苦,认清了自己虚伪可耻的面目,决心悔过。他去狱中请求玛丝洛娃的原谅,并打算为她奔走申冤,但玛丝洛娃并不相信他。该部分内容展现了聂赫留朵夫发自内心的忏悔,表现了他内心的“复活”。

第三部分

文本研读

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

任务一 了解故事背景,梳理故事情节

1.文章开头部分,对狱中其他人物对话情形的描写有什么作用

点拨:①从对话内容来看,从一个侧面展现了当时俄国社会的混乱。②为聂赫留朵夫和玛丝洛娃的第一次见面提供了背景。③因为这一吵闹的场面使得玛丝洛娃听不清聂赫留朵夫的讲话内容,才有了下文两人近距离的谈话,推动了情节发展。

文脉图解

文章主旨

文本研读

多维探究

技法迁移

2.文中聂赫留朵夫对玛丝洛娃的称呼有几次变化 这说明什么

点拨:有三次变化。刚见面称“您”,后来称玛丝洛娃为“你”“卡秋莎”。这说明聂赫留朵夫刚开始还不能与玛丝洛娃拉近内心的距离,只是把她当作一个他想帮助的人,后来,聂赫留朵夫逐渐地在情感上拉近了与玛丝洛娃的距离,已经把她当作一个熟悉的人看待。

找出文中人物的肖像、语言、动作、心理等描写的语句,分析本文是如何通过语言、动作、心理等细节描写反映人物的特征的。

自主学习,合作探究

采用批注阅读法研读文本,一到四组批注描写聂赫留朵夫的语句,五到八组批注描写玛丝洛娃的语句。

示范批注

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

示范批注

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。他的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

示范批注

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。

“您好像是……但我不敢认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

神态描写。玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

示范批注

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

批注展示

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

批注展示

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

批注展示

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

语言、心理描写。表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

批注展示

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

神态描写。玛丝洛娃仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯表情。

“没有什么罪可赎的。过去的事情都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫会赎罪,她不抱任何希望,只是“微微一笑”,这笑是做妓女的习惯表情,也表达了对聂赫留朵夫的厌恶。

批注展示

她又像刚才那样微微一笑。

神态描写。’玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

“你的话真怪。”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

动作、神态描写。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

批注展示

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

批注展示

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

聂赫留朵夫的人物形象

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱奸玛丝洛娃使其怀上孩子,有将其抛弃。多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

玛丝洛娃的人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

【思考6】小说以“复活”为题,有何含义?

问题探究

复活:

被侮辱、被侵害、走入迷途的玛丝洛娃对那段生活感到痛苦,

聂赫留朵夫对玛丝洛娃的忏悔和赎罪心理,都暗示了两人开始走向精神的、灵魂的“复活”。

聂赫留朵夫完整而充分地体现了“道德自我完善”的过程。

他经过道德的自我完善,精神灵魂获得了新生,实现了精神、道德、人性的“复活”。

作者在两个主人公身上寄托了什么样的人性理想?

《复活》是托尔斯泰晚年的代表作品,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了美好的人性理想。小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

第四部分

技巧点拨

学习心理描写的方法

【任务引导】心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界,心理描写要符合人物的性格。

【指导】

(1)独白法。内心独白是人物心灵中自我对话的过程,它能使人物酣畅淋漓地倾吐肺腑之言。

(2)细节法。即在文章中恰当地描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。

(3)烘托法。在文章中,运用恰当的环境描写来烘托人物心理,既能对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。

心理描写的方法

【迁移运用】

假如这次考试你考得不好,老师马上要宣布成绩,请用200字以内的语言描述你此时的心理活动,要求形象真切。

示例:天阴沉沉的,不时刮来阵阵冷风。风刮到我身上,我不由自主地打了个寒战。语文课开始了,老师要把批好的试卷发下来。教室里静悄悄的,只听见“沙沙”的发试卷的声音。我不停地在心里念叨:“天啊,保佑我吧!我再也不听录音机,不看电视,不打游戏机了。以后上课一定好好听讲,千万别让我不及格啊!……”我紧张得要命,不由得心里直打鼓,怕自己考砸了。试卷终于落到我的桌子上了。它反躺着,静默着……

素材积累—列夫·托尔斯泰名言

1.人生并非游戏,因此,我们并没有权利只凭自己的意愿放弃它。

2.随便什么都比虚伪和欺骗好。

3.要记住!情况越严重,越困难,就越需要坚定,积极,果敢,而消极无为就越有害。

4.理想是指路明灯。没有理想,就没有坚定的方向;没有方向,就没有生活。

5.要尽可能做一个对祖国有用的人。

结 束