第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件

文档属性

| 名称 | 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-13 09:11:53 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

近代西方民族国家与国际法的发展

第12课

课程标准 了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展。

重点难点 1.专制王权国家和民族国家形成的背景及特点。

2.国际法形成的背景、过程。

3.近代外交制度建立的过程、意义。

4.两次世界大战后国际法发展的表现、影响。

1337年至1453年期间,发生在金雀花王朝统治下的英格兰王国和瓦卢瓦王朝统治下的法兰西王国之间,针对法兰西统治权的战争开始,百年战争中,发展出不少新战术和武器。战争胜利使法兰西完成民族统一,为日后在欧洲大陆扩张打下基础;英格兰几乎丧失所有的法兰西领地,但也使英格兰的民族主义兴起。

①英法百年战争使民族意识开始觉醒国家观念逐步增强

1、近代西方民族国家的产生原因

一、近代西方民族国家的产生

当居于统治地位的封建贵族的疯狂争斗的喧叫充塞着中世纪的时候,被压迫阶级的静悄悄的劳动却在破坏着整个西欧的封建制度,创造着使封建主的地位日益削弱的条件。 在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族〔Nation〕而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

②西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

马丁·路德《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动。

1、"因信称义"。

2、信仰的唯一依据是《圣经》。

3、简化宗教仪式。

4、王权高于教权。

5、建立本民族教会。

王权不断加强

③宗教改革运动中新教沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

以巴黎为中心的国内统一市场逐步建立,封建割据势力被逐渐削弱。

法语作为民族语言被推广。从13世纪开始,对法语的赞美之词便不绝于书,例如:法语是“世界上最美丽的语言”,是“最为甜美的声音”,是世界上最美丽、最雅致、最高贵的语言等等。到了15世纪中叶,法语逐渐从北方到南部被广为使用。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

④统一市场的形成与民族语言、民族文化发展。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,民族主义是法国大革命的指导思想并在革命中得到普及。人们产生的“我们的生命和才能并不属于我们。所有的一切都属于民族、属于祖国”。这一认识,体现了人们对民族的高度认同和忠诚。因此,法国大革命标志着民族主义的形成。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

▲⑤启蒙运动和法国大革命拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

法国王权达到顶峰

欧洲国家纷纷成为专制王权国家

王权国家转变为民族国家

英国国王的专制统治

1534年英国亨利八世颁布《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱了罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

2、近代西方民族国家的产生过程

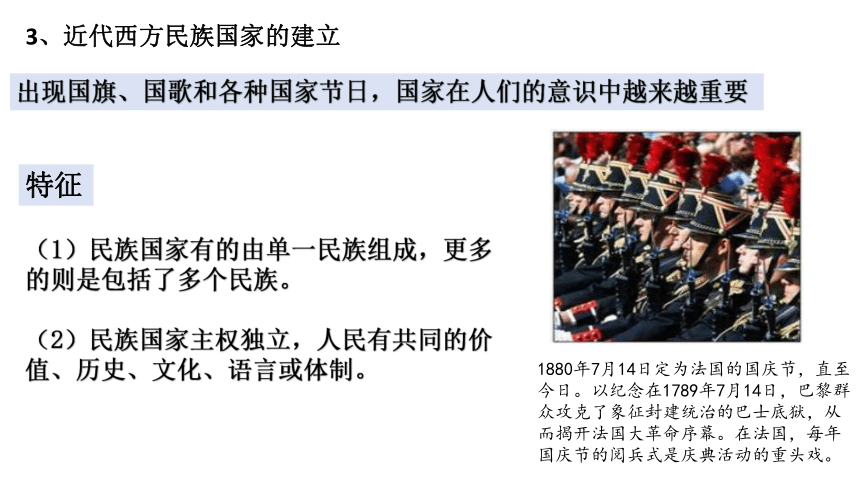

出现国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要

1880年7月14日定为法国的国庆节,直至今日。以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

3、近代西方民族国家的建立

特征

(1)民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

(2)民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

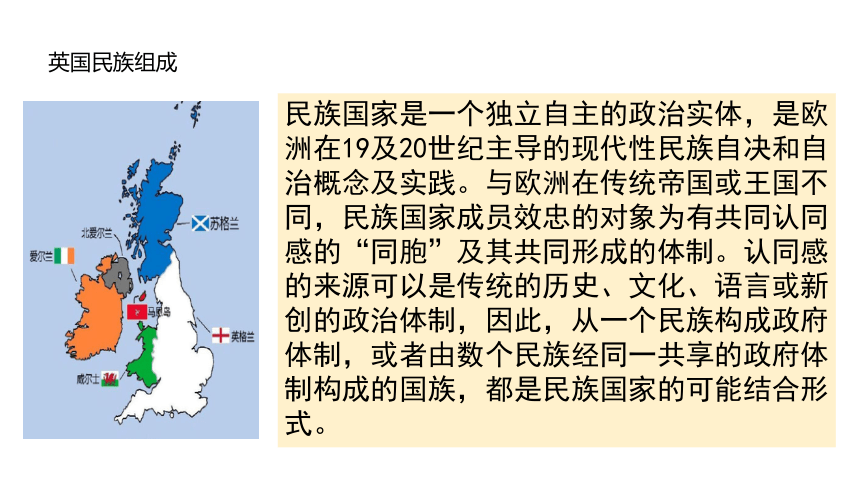

英国民族组成

民族国家是一个独立自主的政治实体,是欧洲在19及20世纪主导的现代性民族自决和自治概念及实践。与欧洲在传统帝国或王国不同,民族国家成员效忠的对象为有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。认同感的来源可以是传统的历史、文化、语言或新创的政治体制,因此,从一个民族构成政府体制,或者由数个民族经同一共享的政府体制构成的国族,都是民族国家的可能结合形式。

国际法,简言之,是国家之间的法律,或者说,主要是国家之间的法律,是以国家之间的关系为对象的法律。

——王铁崖《国际法》

二、国际法的形成与外交制度的建立

《战争与和平法》

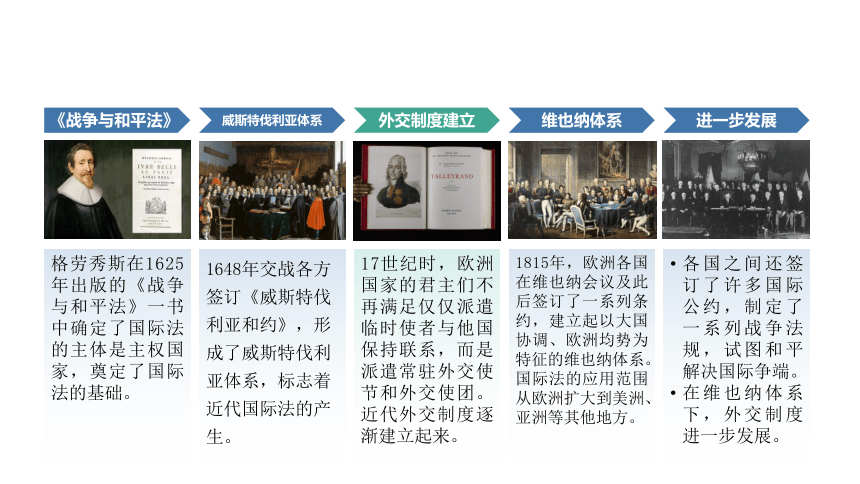

格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

威斯特伐利亚体系

1648年交战各方签订《威斯特伐利亚和约》,形成了威斯特伐利亚体系,标志着近代国际法的产生。

外交制度建立

17世纪时,欧洲国家的君主们不再满足仅仅派遣临时使者与他国保持联系,而是派遣常驻外交使节和外交使团。近代外交制度逐渐建立起来。

维也纳体系

1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的维也纳体系。国际法的应用范围从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他地方。

进一步发展

各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端。

在维也纳体系下,外交制度进一步发展。

1.国际法与外交制度的形成

(1)背景:

①随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。

②人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

(2)过程:①格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

近代国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态,这种状况因裹挟着宗教改革以后的恶果——刻骨的宗教仇恨而犹烈。……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。——高建《西方政治思想史(第三卷)》

◎格劳秀斯与

《战争与和平法》

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

A.背景:1618年,德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国纷纷卷入其中。

(三十年战争)战争的爆发与宗教改革和反宗教改革、诸侯争权和王朝争霸有密切联系,交战的一方是神圣罗马帝国福音教邦国等级、诸侯以及与之结盟的丹麦、瑞典和法国,并得到荷兰、英国、俄国的支持;另一方是神圣罗马帝国皇帝、天主教诸侯和西班牙,其支持者主要有教皇和波兰。……这些战争都不仅仅是为了某一所谓神圣原则而进行的战斗,而是具有明确整治目的的宗教战争,或者说是打着宗教旗号的政治战争。

——孙立新《德国通史》

◎1560年欧洲宗教形式

◎1618年神圣罗马帝国

1.国际法与外交制度的形成

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

B.形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

所有(神圣)罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权力、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。......参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教。

——《威斯特伐利亚条约》

◎《威斯特伐利亚和约》及签约场景图

1.国际法与外交制度的形成

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

C.影响:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

③外交制度的建立

④维也纳体系

标志着近代国际法的产生

维也纳会议上,在塔列朗的斡旋之下,各大国保证遵守巴黎和约,法国保住了1792年的领土完整;英、俄、奥、普4国反法同盟瓦解,而有利于法国的法、英、奥反俄、普的同盟秘密成立了,使法国战后重新成为强国。

1.国际法与外交制度的形成

◎法国近代外交家塔列朗

2.评价

(1)外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟了新的途径。

(2)西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

◎维也纳体系漫画

结合教材概括总结20世纪国际法的发展历程

时期 发展历程

十月革命后

一战后

1945年6月

二战后

苏联提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为

反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段

建立凡尔赛—华盛顿体系,成立国联,1928年签订

非战公约

《联合国宪章》

国际法进一步发展,领域大大扩大

三、20世纪国际法的发展

1.一战后国际法的发展

一战破坏

新的阶段

战后发展

第一次世界大战是国际法遭到了严重的破坏

十月革命后苏俄提出不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪

凡尔赛—华盛顿体系

国际联盟

《非战公约》

国际联盟(League of Nations),简称国联,是《凡尔赛条约》签订后组成的国际组织。总部在瑞士-日内瓦-万国宫。成立于1920年1月10日 ,解散于1946年4月。1934年9月28日至1935年2月23日处于高峰时期,曾拥有58个成员国。

评价:国联被英国和法国控制,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

材料一:缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,

特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,

严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织

之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务......

——《国际联盟盟约》

材料二:缔约各方同意他们之间可能发生的一切争端或冲突,不论

其性质或起因如何。只能用和平方法加以处理或解决。——《非战公约》

根据材料并结合所学知识谈谈对国际联盟和《非战公约》的认识

作用:有利于增进国际合作,促进各国交往,处理国际争端,维护世界和平;

存在的问题:国联被英法控制,没有美国,苏联很晚加入,国联缺乏普遍性和权威性。形成决议的“全体一致”原则,国际法难以实施。

对国际联盟和《非战公约》的认识

第二次世界大战后

新组织:

1945年6月,50个国家的代表签署了《联合国宪章》,联合国成立。宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,确定了 “大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

国际法院也在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

新领域:

在裁军、防止核武器及生化武器扩散、国际人权、国际环境、海洋、外层空间等方面,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言。

海牙国际法庭

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》,标志着联合国正式成立。

新准则:

1953年中国提出和平共处五项原则,这一原则反映了联合国宪章宗旨和原则。既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。成为规范国际关系的重要准则。

2.二战后国际法的发展

二战破坏

战后发展

法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏

《联合国宪章》

国际法院

各类国际组织

国际法领域扩大

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》,标志着联合国正式成立。

评价:国际法的发展对于世界和平和持续发展作出了积极地贡献。但是仍有局限性,一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁国际和平。

联合国之宗旨为:

一、维持国际和平及安全;并为此目的;采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且做正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。 ——《联合国宪章》

《联合国宪章》的意义

宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,

确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

课堂检测

1.14世纪之前“英国的上流社会人士讲法语,并以和法国联姻为荣”。百年战争过程中,英国民众普遍感觉到法语是“敌人的语言”。1399年英王享利四世登基时就用英语发表即位演说,1400年亨利六世创办了英语语法学校。这表明当时英国( )

A.与法国关系日益紧张 B.国家和民族认同逐渐形成

C.国王的权力不断加强 D.基本上实现了国家的统一

B

2.法国政治家博丹(1530—1596年)主张国家是拥有最高主权的由若干家庭及其财产组成的合法政府。主权是对公民和臣民的不受法律限制的最高权力,是一种永久性的绝对权力,政府可以更换,主权永远存在。该主张( )

A.体现了资产阶级的理想愿望 B.加强了法国的君主专制集权

C.反映了重商主义的发展需要 D.体现了民族国家至上的要求

D

3.法国大革命爆发后,欧洲一些国家侵入法国,马赛义勇军高唱一支进行曲奔向巴黎保卫祖国。这支进行曲就是《马赛曲》,后来成为了法国的国歌。这推动了法国成为( )

A.共和政体国家 B.欧洲大陆霸主 C.民族独立国家 D.近代民族国家

D

4.国际法之父荷兰人胡国·格劳秀斯(1583年—1645年)指出:自然法是正当的理性准则,即使神也不能更改。根据自然法,整个海洋和海洋的分支都不应被任何人占为财产。在辽阔的海域上,各国都可共同使用。据此判断他强调自然法的 主要目的是( )

A.反对对上帝的信仰 B.适应荷兰资本主义发展

C.维护民族国家主权 D.构建资本主义国家蓝图

B

5.1864年发生普鲁士船舰在大沽港劫持三艘丹麦商船事件。总理衙门以传教士翻译的《万国公法》为依据,指出外国军队在中国领海范围内劫持他国船舶是侵害清朝主权的行为,并向普鲁士公使问罪。结果,普鲁士公使释放丹麦三艘商船,还向清政府支付赔偿金1500美金。据此可以看出清廷( )

A.与丹麦形成军事同盟 B.利用国际法则维护自身权益

C.外交上奉行中立政策 D.摒弃华夷秩序的传统世界观

B

6.《非战公约》规定:“各缔约国谴责用战争来解决国际争端,并在相互关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具。”但美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫。材料意在说明《非战公约》( )

A.维护和平的实际作用被大打折扣 B.能有效制止军备竞赛

C.明确放弃战争,维护和平的责任 D.尊重各国的独立主权

A

7.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲裁人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解 决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲各国之间的矛盾 D.受到了《万国公法》的影响

A

8.1902年,中英《续议通商行船条约》第12款规定:“中国深欲整顿本国律例,以期与各西国律例改同一律,英国允愿尽力协助,以成此举,一俟查悉中国律例情形及其审断办法及一切相关事宜皆臻妥善,英国即允弃其治外法权。”1903年的中美《通商行船续订条约》、中日《通商行船续约》也有基本相同的条款。这表明当时清政府( )

A.要求逐渐摆脱列强的控制 B.开始重视法律制度的构建

C.已具有较为明晰的近代外交意识 D.认识到维护国家主权的重要性

C

近代西方民族国家与国际法的发展

第12课

课程标准 了解近代西方民族国家的形成情况,以及国际法的发展。

重点难点 1.专制王权国家和民族国家形成的背景及特点。

2.国际法形成的背景、过程。

3.近代外交制度建立的过程、意义。

4.两次世界大战后国际法发展的表现、影响。

1337年至1453年期间,发生在金雀花王朝统治下的英格兰王国和瓦卢瓦王朝统治下的法兰西王国之间,针对法兰西统治权的战争开始,百年战争中,发展出不少新战术和武器。战争胜利使法兰西完成民族统一,为日后在欧洲大陆扩张打下基础;英格兰几乎丧失所有的法兰西领地,但也使英格兰的民族主义兴起。

①英法百年战争使民族意识开始觉醒国家观念逐步增强

1、近代西方民族国家的产生原因

一、近代西方民族国家的产生

当居于统治地位的封建贵族的疯狂争斗的喧叫充塞着中世纪的时候,被压迫阶级的静悄悄的劳动却在破坏着整个西欧的封建制度,创造着使封建主的地位日益削弱的条件。 在这种普遍的混乱状态中,王权是进步的因素,这一点是十分清楚的。王权在混乱中代表着秩序,代表着正在形成的民族〔Nation〕而与分裂成叛乱的各附庸国的状态对抗。

②西欧国家的封建割据势力遭到削弱,中央集权得到加强。

马丁·路德《九十五条论纲》,掀起宗教改革运动。

1、"因信称义"。

2、信仰的唯一依据是《圣经》。

3、简化宗教仪式。

4、王权高于教权。

5、建立本民族教会。

王权不断加强

③宗教改革运动中新教沉重打击了教会势力,各国的世俗权力也得到强化,国家和民族认同观念日益显现。

以巴黎为中心的国内统一市场逐步建立,封建割据势力被逐渐削弱。

法语作为民族语言被推广。从13世纪开始,对法语的赞美之词便不绝于书,例如:法语是“世界上最美丽的语言”,是“最为甜美的声音”,是世界上最美丽、最雅致、最高贵的语言等等。到了15世纪中叶,法语逐渐从北方到南部被广为使用。

13世纪,以伦敦方言为基础的英语成为英国官方语言,并为英国人广泛使用。14世纪英国宗教改革先驱威克里夫把《圣经》翻译成英语,主张用本民族语言作礼拜,抵消拉丁语的影响。——徐志强《近代早期英国民族国家意识的产生与发展》

④统一市场的形成与民族语言、民族文化发展。

在法国启蒙运动期间,启蒙思想家们把民族主义和民主主义结合在一起,提出了系统的民族主义思想,民族主义是法国大革命的指导思想并在革命中得到普及。人们产生的“我们的生命和才能并不属于我们。所有的一切都属于民族、属于祖国”。这一认识,体现了人们对民族的高度认同和忠诚。因此,法国大革命标志着民族主义的形成。

——杨宁一《世界历史视野中民族主义》

▲⑤启蒙运动和法国大革命拿破仑战争,不仅传播了自由平等思想,也促进了法国民族意识的觉醒。

法国王权达到顶峰

欧洲国家纷纷成为专制王权国家

王权国家转变为民族国家

英国国王的专制统治

1534年英国亨利八世颁布《至尊法案》,宣布国王是英国教会的首脑,摆脱了罗马教廷的控制,建立起国王的专制统治。

2、近代西方民族国家的产生过程

出现国旗、国歌和各种国家节日,国家在人们的意识中越来越重要

1880年7月14日定为法国的国庆节,直至今日。以纪念在1789年7月14日,巴黎群众攻克了象征封建统治的巴士底狱,从而揭开法国大革命序幕。在法国,每年国庆节的阅兵式是庆典活动的重头戏。

3、近代西方民族国家的建立

特征

(1)民族国家有的由单一民族组成,更多的则是包括了多个民族。

(2)民族国家主权独立,人民有共同的价值、历史、文化、语言或体制。

英国民族组成

民族国家是一个独立自主的政治实体,是欧洲在19及20世纪主导的现代性民族自决和自治概念及实践。与欧洲在传统帝国或王国不同,民族国家成员效忠的对象为有共同认同感的“同胞”及其共同形成的体制。认同感的来源可以是传统的历史、文化、语言或新创的政治体制,因此,从一个民族构成政府体制,或者由数个民族经同一共享的政府体制构成的国族,都是民族国家的可能结合形式。

国际法,简言之,是国家之间的法律,或者说,主要是国家之间的法律,是以国家之间的关系为对象的法律。

——王铁崖《国际法》

二、国际法的形成与外交制度的建立

《战争与和平法》

格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

威斯特伐利亚体系

1648年交战各方签订《威斯特伐利亚和约》,形成了威斯特伐利亚体系,标志着近代国际法的产生。

外交制度建立

17世纪时,欧洲国家的君主们不再满足仅仅派遣临时使者与他国保持联系,而是派遣常驻外交使节和外交使团。近代外交制度逐渐建立起来。

维也纳体系

1815年,欧洲各国在维也纳会议及此后签订了一系列条约,建立起以大国协调、欧洲均势为特征的维也纳体系。国际法的应用范围从欧洲扩大到美洲、亚洲等其他地方。

进一步发展

各国之间还签订了许多国际公约,制定了一系列战争法规,试图和平解决国际争端。

在维也纳体系下,外交制度进一步发展。

1.国际法与外交制度的形成

(1)背景:

①随着国家主权意识的加强,各国都强调国家利益至上,国家之间的利益纷争加剧。

②人们希望通过建立一定的法律制度来处理国家之间的关系,减少武力冲突。

(2)过程:①格劳秀斯在1625年出版的《战争与和平法》一书中提出君主应该制定条约并接受约束,确定了国际法的主体是主权国家,奠定了国际法的基础。

近代国家诞生之初,各国以强调各自之主权、扩大本国利益为务,使得武力成为国与国之间关系的仲裁者,由此而使整个欧洲成为一个你争我斗的决斗场,国对国正如狼对狼的自然状态,这种状况因裹挟着宗教改革以后的恶果——刻骨的宗教仇恨而犹烈。……呼唤最基本的、普遍的道德戒律与普遍适用的处理主权国家之间关系的法律,显得尤为迫切。——高建《西方政治思想史(第三卷)》

◎格劳秀斯与

《战争与和平法》

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

A.背景:1618年,德意志的新教同盟和天主教同盟之间爆发战争,欧洲各国纷纷卷入其中。

(三十年战争)战争的爆发与宗教改革和反宗教改革、诸侯争权和王朝争霸有密切联系,交战的一方是神圣罗马帝国福音教邦国等级、诸侯以及与之结盟的丹麦、瑞典和法国,并得到荷兰、英国、俄国的支持;另一方是神圣罗马帝国皇帝、天主教诸侯和西班牙,其支持者主要有教皇和波兰。……这些战争都不仅仅是为了某一所谓神圣原则而进行的战斗,而是具有明确整治目的的宗教战争,或者说是打着宗教旗号的政治战争。

——孙立新《德国通史》

◎1560年欧洲宗教形式

◎1618年神圣罗马帝国

1.国际法与外交制度的形成

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

B.形成:1648年,交战各方签订了《威斯特伐利亚合约》,结束了欧洲的混战局面,形成了威斯特伐利亚体系。

所有(神圣)罗马帝国的选侯、邦君和各邦,应根据本协议确定和确认享有他们自古以来的权力、特权、自由、优惠、自由行使领土权,不论是宗教的,还是政治的或是礼遇性的权利,因而他们永远不能,也不应受到任何人以任何借口进行的骚扰。......参加协议的所有各方应有义务保卫和保护本和约的每一项条款不受任何人的侵犯,不论其信奉何宗教。

——《威斯特伐利亚条约》

◎《威斯特伐利亚和约》及签约场景图

1.国际法与外交制度的形成

(2)过程:

②威斯特伐利亚体系

C.影响:

确立了国际关系中的国家领土、主权与独立等原则。

开创了用国际会议和通过谈判达成协议的形式解决国际争端、结束国际战争的先例。

确认了缔约国必须遵守条约、各缔约国可以对违约国集体制裁的国际法基本准则。

③外交制度的建立

④维也纳体系

标志着近代国际法的产生

维也纳会议上,在塔列朗的斡旋之下,各大国保证遵守巴黎和约,法国保住了1792年的领土完整;英、俄、奥、普4国反法同盟瓦解,而有利于法国的法、英、奥反俄、普的同盟秘密成立了,使法国战后重新成为强国。

1.国际法与外交制度的形成

◎法国近代外交家塔列朗

2.评价

(1)外交制度的建立和国际法的形成为国际关系确立了一些规则,为用和平方式解决国与国之间的争端、减少战争行为开辟了新的途径。

(2)西方各国在国际法应用中实行双重标准,为了谋取利益经常违反国际法,导致国际冲突不断,最终引发了第一次世界大战。

当“科西嘉怪物”最后被牢牢禁闭起来之后,大大小小的帝王们立刻在维也纳召开了一次会议,以便分配赃物和奖金,并商讨能把革命前的形式恢复到什么程度。民族被买进或卖出,被分割或合并,只要完全符合统治者的利益和愿望就行。

——恩格斯

◎维也纳体系漫画

结合教材概括总结20世纪国际法的发展历程

时期 发展历程

十月革命后

一战后

1945年6月

二战后

苏联提出了不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为

反人类罪,为国际法开辟了新的发展阶段

建立凡尔赛—华盛顿体系,成立国联,1928年签订

非战公约

《联合国宪章》

国际法进一步发展,领域大大扩大

三、20世纪国际法的发展

1.一战后国际法的发展

一战破坏

新的阶段

战后发展

第一次世界大战是国际法遭到了严重的破坏

十月革命后苏俄提出不兼并不赔偿的原则,宣布侵略战争为反人类罪

凡尔赛—华盛顿体系

国际联盟

《非战公约》

国际联盟(League of Nations),简称国联,是《凡尔赛条约》签订后组成的国际组织。总部在瑞士-日内瓦-万国宫。成立于1920年1月10日 ,解散于1946年4月。1934年9月28日至1935年2月23日处于高峰时期,曾拥有58个成员国。

评价:国联被英国和法国控制,缺乏普遍性和权威性。它又规定形成决议的“全体一致”原则,使之难以履行制止战争、维护世界和平的国际责任。

材料一:缔约各国为增进国际间合作,并保持其和平与安全起见,

特允承受不从事战争之义务,维持各国间公开、公正、荣誉之邦交,

严格遵守国际公法之规定,以为今后各国政府行为之规范,在有组织

之民族间彼此关系中维持正义并恪遵条件上之一切义务......

——《国际联盟盟约》

材料二:缔约各方同意他们之间可能发生的一切争端或冲突,不论

其性质或起因如何。只能用和平方法加以处理或解决。——《非战公约》

根据材料并结合所学知识谈谈对国际联盟和《非战公约》的认识

作用:有利于增进国际合作,促进各国交往,处理国际争端,维护世界和平;

存在的问题:国联被英法控制,没有美国,苏联很晚加入,国联缺乏普遍性和权威性。形成决议的“全体一致”原则,国际法难以实施。

对国际联盟和《非战公约》的认识

第二次世界大战后

新组织:

1945年6月,50个国家的代表签署了《联合国宪章》,联合国成立。宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,确定了 “大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

国际法院也在荷兰海牙成立,发展了国际司法制度。

新领域:

在裁军、防止核武器及生化武器扩散、国际人权、国际环境、海洋、外层空间等方面,颁布了一系列具有国际法性质的公约或宣言。

海牙国际法庭

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》,标志着联合国正式成立。

新准则:

1953年中国提出和平共处五项原则,这一原则反映了联合国宪章宗旨和原则。既代表了亚洲国家对国际关系的新期待,也体现了各国权利、义务、责任相统一的国际法治精神。成为规范国际关系的重要准则。

2.二战后国际法的发展

二战破坏

战后发展

法西斯国家的侵略活动使国际法再次遭到极大破坏

《联合国宪章》

国际法院

各类国际组织

国际法领域扩大

1945年10月24日,在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》,标志着联合国正式成立。

评价:国际法的发展对于世界和平和持续发展作出了积极地贡献。但是仍有局限性,一些大国为一己私利,不惜退出国际条约,甚至不经联合国授权就采取制裁或战争,严重威胁国际和平。

联合国之宗旨为:

一、维持国际和平及安全;并为此目的;采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且做正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。 ——《联合国宪章》

《联合国宪章》的意义

宪章确定了和平解决国际争端和制裁侵略的机制,并赋予安理会制裁的力量,

确定了“大国一致”原则,集体安全体制进一步完善。

国际联盟和联合国对国际法发展作用的异同

同

异

①两者都宣称其宗旨是维护国际和平与发展,有利于国际法的发展。

②都是普遍性的国际组织,有助于国际法实施范围的扩大。

③都具有明显的大国强权色彩,干扰了国际法的实施。

①国联强调“全体一致”原则,不利于国际法的实施;联合国强调“大国一致”原则,有助于国际法的实施。

②联合国较之国联更具有普遍性,因此,联合国对国际法在更大范围内实施具有更大作用。

③联合国较之国联在维护世界和平与安全上作用突出,更能推动国际法的发展。

课堂检测

1.14世纪之前“英国的上流社会人士讲法语,并以和法国联姻为荣”。百年战争过程中,英国民众普遍感觉到法语是“敌人的语言”。1399年英王享利四世登基时就用英语发表即位演说,1400年亨利六世创办了英语语法学校。这表明当时英国( )

A.与法国关系日益紧张 B.国家和民族认同逐渐形成

C.国王的权力不断加强 D.基本上实现了国家的统一

B

2.法国政治家博丹(1530—1596年)主张国家是拥有最高主权的由若干家庭及其财产组成的合法政府。主权是对公民和臣民的不受法律限制的最高权力,是一种永久性的绝对权力,政府可以更换,主权永远存在。该主张( )

A.体现了资产阶级的理想愿望 B.加强了法国的君主专制集权

C.反映了重商主义的发展需要 D.体现了民族国家至上的要求

D

3.法国大革命爆发后,欧洲一些国家侵入法国,马赛义勇军高唱一支进行曲奔向巴黎保卫祖国。这支进行曲就是《马赛曲》,后来成为了法国的国歌。这推动了法国成为( )

A.共和政体国家 B.欧洲大陆霸主 C.民族独立国家 D.近代民族国家

D

4.国际法之父荷兰人胡国·格劳秀斯(1583年—1645年)指出:自然法是正当的理性准则,即使神也不能更改。根据自然法,整个海洋和海洋的分支都不应被任何人占为财产。在辽阔的海域上,各国都可共同使用。据此判断他强调自然法的 主要目的是( )

A.反对对上帝的信仰 B.适应荷兰资本主义发展

C.维护民族国家主权 D.构建资本主义国家蓝图

B

5.1864年发生普鲁士船舰在大沽港劫持三艘丹麦商船事件。总理衙门以传教士翻译的《万国公法》为依据,指出外国军队在中国领海范围内劫持他国船舶是侵害清朝主权的行为,并向普鲁士公使问罪。结果,普鲁士公使释放丹麦三艘商船,还向清政府支付赔偿金1500美金。据此可以看出清廷( )

A.与丹麦形成军事同盟 B.利用国际法则维护自身权益

C.外交上奉行中立政策 D.摒弃华夷秩序的传统世界观

B

6.《非战公约》规定:“各缔约国谴责用战争来解决国际争端,并在相互关系中放弃以战争作为实行国家政策的工具。”但美国在签署条约时提出了各国自己有权决定,情况是否需要诉诸战争以实行自卫。材料意在说明《非战公约》( )

A.维护和平的实际作用被大打折扣 B.能有效制止军备竞赛

C.明确放弃战争,维护和平的责任 D.尊重各国的独立主权

A

7.1648年的《威斯特伐利亚和约》提出:为解决洛林问题,有关方面“应提交双方提名的仲裁人,或由法国和西班牙之间签订一项条约,或采取其他某些友好的办法来解 决……而不使用武力”。这一规定( )

A.提供了解决国际争端的典范 B.削弱了法国及其盟国的势力

C.解决了欧洲各国之间的矛盾 D.受到了《万国公法》的影响

A

8.1902年,中英《续议通商行船条约》第12款规定:“中国深欲整顿本国律例,以期与各西国律例改同一律,英国允愿尽力协助,以成此举,一俟查悉中国律例情形及其审断办法及一切相关事宜皆臻妥善,英国即允弃其治外法权。”1903年的中美《通商行船续订条约》、中日《通商行船续约》也有基本相同的条款。这表明当时清政府( )

A.要求逐渐摆脱列强的控制 B.开始重视法律制度的构建

C.已具有较为明晰的近代外交意识 D.认识到维护国家主权的重要性

C

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理