黑龙江省齐市第24中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 黑龙江省齐市第24中学2021-2022学年高一上学期第一次月考历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 414.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-13 10:07:51 | ||

图片预览

文档简介

齐齐哈尔市第二十四中学2021-2022学年高一上学期第一次月考

历 史 试 卷

一、选择题(本题共30小题,每题2分,共60分。每题只有一个正确选项)

1.位于太湖流域的良渚文化,其筑城规模、玉器制作水平、农业生产力发展水平、人口集中规模都超过了同时期的北方。但后世却长期以北方为中华文明核心区域,这说明( )

A.中华文明的核心起源地需要改写 B.后世北方的政治、文化话语权太大

C.文明延续性比先发优势更加重要 D.良渚文化不属于中华文明组成部分

2.有学者认为,文明社会是从有社会规则开始的。据此判断,可作为文明社会标志的是( )

A.形成对立阶级 B.文字与法律产生 C.制造石器工具 D.食物能实现自给

3.西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于( )

A.扩大国家统一局面 B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制 D.大一统观念的形成

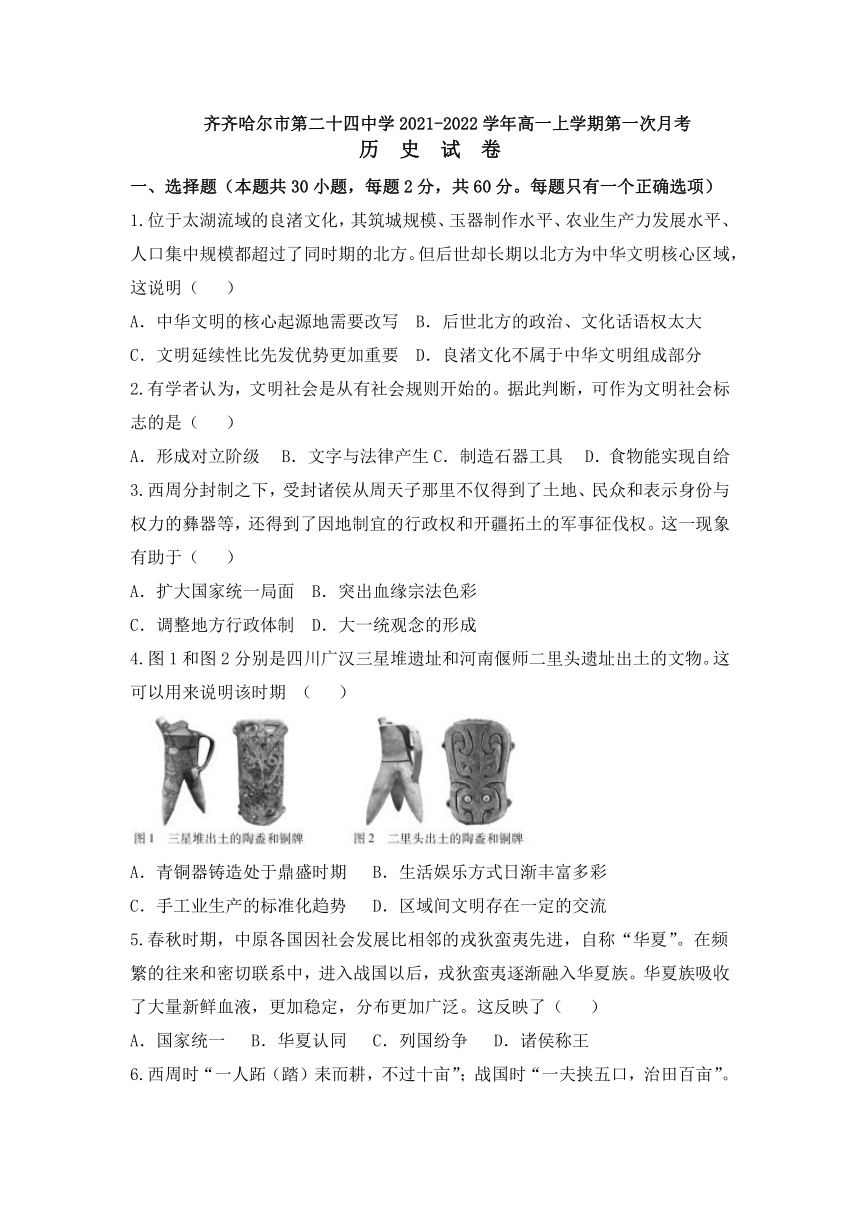

4.图1和图2分别是四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址出土的文物。这可以用来说明该时期 ( )

A.青铜器铸造处于鼎盛时期 B.生活娱乐方式日渐丰富多彩

C.手工业生产的标准化趋势 D.区域间文明存在一定的交流

5.春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称“华夏”。在频繁的往来和密切联系中,进入战国以后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更加广泛。这反映了( )

A.国家统一 B.华夏认同 C.列国纷争 D.诸侯称王

6.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”;战国时“一夫挟五口,治田百亩”。引起这一变化的根本原因是 ( )

A.公田变为私田 B.铁器牛耕的推广C.国家走向统一 D.封建制度的确立

7.在中华五千年文明史上,一些人物的业绩与特定时空构成了永恒瞬间。下列“永恒瞬间”中,与“并吞战国,海内为一,功齐三代”这一评价最为符合的是( )

A.公元前1046年,武王伐纣 B.公元前221年,秦王灭齐

C.公元前2世纪,张骞通西域 D.公元15世纪,郑和下西洋

8.在中国国度思想即将形成的关键时期,秦始皇统一了天下,并进一步铲除了诸侯割据称霸的 制度基础,从此,无论时局如何变迁,各地百姓期盼的都是国家的统一。这种国度思想形成的 关键是( )

A.儒家思想极力维护 B.郡县制的全面推行

C.商鞅变法奠定基础 D.君主专制制度建立

9.谥号是古代帝王、后妃、诸侯、大臣以及其他地位极高的人死去后,按其生平事速进行评定,给予的或褒、或贬的称号。秦始皇即位后,认为谥号易导致“子逆父、臣谤君”,因此将谥号制度废除。这一做法( )

A.解决了父子君臣间的矛盾 B.维护了中央政府的威信

C.杜绝了臣子对君父的威胁 D.适应了专制统治的需要

10.汉武帝起用一些亲信侍从组成宫中的决策班子,称为“中朝”。此举的直接目的是( )

A.削弱王国势力 B.提高行政效率C.制约丞相权力 D.监察三公九卿

11.汉武帝时期,发生灾异时君主发表“罪己诏”成为一项制度。孝文帝是北魏首位下发“罪己诏”的皇帝,并先后五次颁发“罪己诏”检讨过失。孝文帝多次颁发“罪己诏”说明北魏( )

A.灾异现象频发 B.天人感应学说深入人心

C.政权实现汉化 D.治国理念深受儒学影响

12.下表是关于汉朝初年主要思想派别及作品数量统计。据此可反映出当时( )

派别 儒家(六艺) 道家 阴阳家 法家 名家 墨家 纵横家 杂家

支派 103 37 21 10 7 6 12 20

篇数 3123 993 369 217 36 86 107 403

A.思想多元 B.儒道治国 C.儒学一统 D.外儒内法

13.相传诸葛亮曾在云南大规模推广茶叶种植,才有了举世闻名的普洱茶。为了纪念诸葛亮,这里的人们奉诸葛亮为茶祖。类似关于诸葛亮的故事在西南地区还有很多。这种传说反映了三国时期( )

A.西南地区得到开发 B.中央政府直接管辖西南

C.三国鼎立局面形成 D.茶税成为政府主要收入来源

14.北魏孝文帝下诏:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”这一措施( )

A.促进民族交融 B.激化民族矛盾 C.加速北民南迁 D.导致北魏分裂

15李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,反映了西晋末年中原动乱、人口南迁的情况。人口南迁产生的主要影响是( )

A.破坏了南方环境和农业发展 B.加剧了南北矛盾和割据情况

C.完成了经济和政治重心南移 D.促进了江南开发和民族交往

16.如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使”整合为一个学习单元,符合这一单元内容主题的是( )

A.国家的产生和统一 B.政权分立与民族汇聚

C.繁荣与开放的社会 D.近代前夜与盛世危机

17. 唐朝李氏属于关陇士族集团,武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏,荥阳郑氏、范阳卢氏,清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施( )

A.维护了关陇军事集团的利益 B.清除了政治上的异己势力

C.增强了中央对地方的控制 D.促使了社会阶层的固化

18.唐朝政府实施限奴政策,减少战俘转化为奴婢,减少籍没罪犯家口为奴婢,并严禁压良为贱。这一举措( )

A.推动了工商业迅速发展 B.维护了传统生产经济模式

C.埋下了藩镇割据的隐患 D.激化了统治阶级内部矛盾

19.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出( )

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

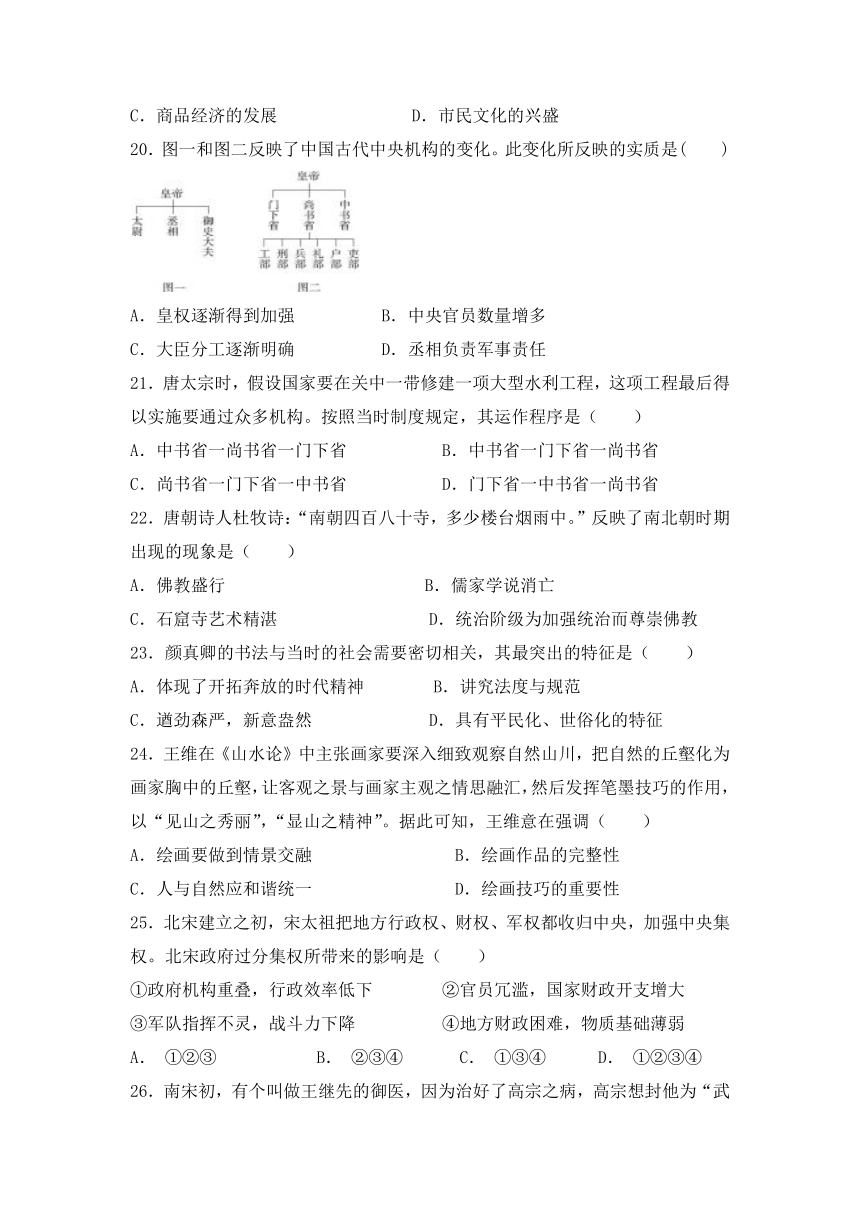

20.图一和图二反映了中国古代中央机构的变化。此变化所反映的实质是( )

A.皇权逐渐得到加强 B.中央官员数量增多

C.大臣分工逐渐明确 D.丞相负责军事责任

21.唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程最后得以实施要通过众多机构。按照当时制度规定,其运作程序是( )

A.中书省一尚书省一门下省 B.中书省一门下省一尚书省

C.尚书省一门下省一中书省 D.门下省一中书省一尚书省

22.唐朝诗人杜牧诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”反映了南北朝时期出现的现象是( )

A.佛教盛行 B.儒家学说消亡

C.石窟寺艺术精湛 D.统治阶级为加强统治而尊崇佛教

23.颜真卿的书法与当时的社会需要密切相关,其最突出的特征是( )

A.体现了开拓奔放的时代精神 B.讲究法度与规范

C.遒劲森严,新意盎然 D.具有平民化、世俗化的特征

24.王维在《山水论》中主张画家要深入细致观察自然山川,把自然的丘壑化为画家胸中的丘壑,让客观之景与画家主观之情思融汇,然后发挥笔墨技巧的作用,以“见山之秀丽”,“显山之精神”。据此可知,王维意在强调( )

A.绘画要做到情景交融 B.绘画作品的完整性

C.人与自然应和谐统一 D.绘画技巧的重要性

25.北宋建立之初,宋太祖把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强中央集权。北宋政府过分集权所带来的影响是( )

①政府机构重叠,行政效率低下 ②官员冗滥,国家财政开支增大

③军队指挥不灵,战斗力下降 ④地方财政困难,物质基础薄弱

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

26.南宋初,有个叫做王继先的御医,因为治好了高宗之病,高宗想封他为“武功大夫”,旨下,被给事中富直柔封驳,因为这种破例的人事任命不合宋代的“伎术官法”。最后高宗不得不“屈意从之”。材料表明( )

A.宋代机构重叠效率低下 B.宋代君权受到机制性约束

C.宋代相权对皇权构成威胁 D.高宗是遵法守纪的明君

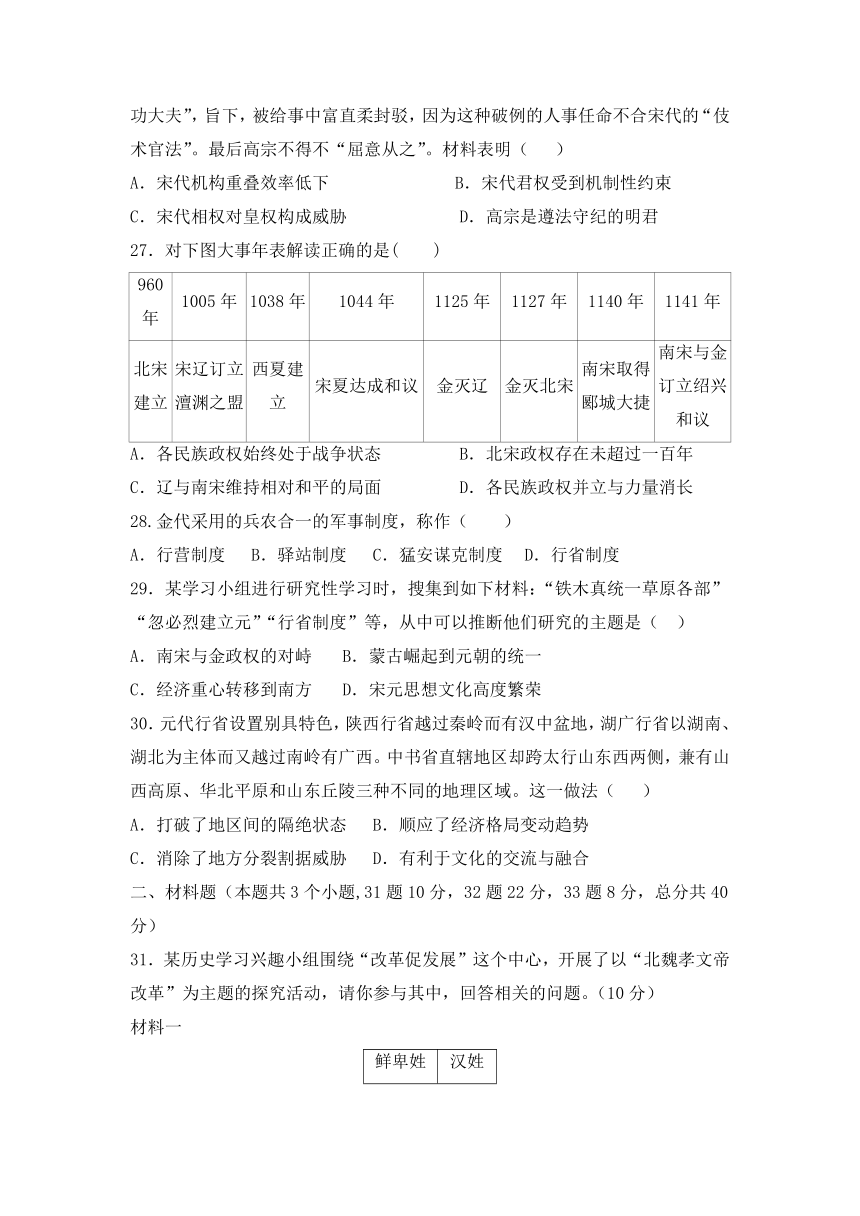

27.对下图大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1140年 1141年

北宋 建立 宋辽订立澶渊之盟 西夏建立 宋夏达成和议 金灭辽 金灭北宋 南宋取得郾城大捷 南宋与金订立绍兴和议

A.各民族政权始终处于战争状态 B.北宋政权存在未超过一百年

C.辽与南宋维持相对和平的局面 D.各民族政权并立与力量消长

28.金代采用的兵农合一的军事制度,称作( )

A.行营制度 B.驿站制度 C.猛安谋克制度 D.行省制度

29.某学习小组进行研究性学习时,搜集到如下材料:“铁木真统一草原各部”“忽必烈建立元”“行省制度”等,从中可以推断他们研究的主题是( )

A.南宋与金政权的对峙 B.蒙古崛起到元朝的统一

C.经济重心转移到南方 D.宋元思想文化高度繁荣

30.元代行省设置别具特色,陕西行省越过秦岭而有汉中盆地,湖广行省以湖南、湖北为主体而又越过南岭有广西。中书省直辖地区却跨太行山东西两侧,兼有山西高原、华北平原和山东丘陵三种不同的地理区域。这一做法( )

A.打破了地区间的隔绝状态 B.顺应了经济格局变动趋势

C.消除了地方分裂割据威胁 D.有利于文化的交流与融合

二、材料题(本题共3个小题,31题10分,32题22分,33题8分,总分共40分)

31.某历史学习兴趣小组围绕“改革促发展”这个中心,开展了以“北魏孝文帝改革”为主题的探究活动,请你参与其中,回答相关的问题。(10分)

材料一

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

步六孤 陆

贺赖 贺

《魏书》记载:“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

材料二 南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了北方经济、文化兴盛的景象后,感慨地说:“以前以为长江以北都是落后的 异族 风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

材料一所示的是北魏孝文帝改革中的哪两项措施?

(2)根据材料二,说一说这次改革取得了什么效果?

32.“治与制”(22分)

材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。 ——苏洵《嘉祐集》

依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施

33.阅读材料,回答问题材料下列是某高中历史社团成员在校文化节活动中要做一个关于中国古代优秀文化的主题报告。(8分)

(1)完成下列主题报告提纲。(将字母分别填入相应空格中)

A.本土性与多样性 B.中国古代优秀文化的基本内涵

C.推动中华民族发展的思想源泉和精神动力 D.满天星斗与多元一体的起源时期

E.崇尚自强不息与勇于创新的价值追求

(2)若就提纲中的“三、(2)”展开论述,应选择下列哪三则材料?(选字母)

齐齐哈尔市第二十四中学校高一上学期9月份月考

历 史 答 题 卡

一、选择题(本题共30小题,每题2分,共60分。每题只有一个正确选项)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

材料题(本题共3个小题,31题10分,32题22分,33题8分,总分共40分)

(1)(4分)

(2)(6分)

(1)(14分)

(8分)

33.(1)(5分)

(2)(3分)

齐齐哈尔市第二十四中学校高一上学期9月份月考

历 史 答 案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B A D B B B B D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A A A D C C B A A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C B A A B A B A D

31.(1)措施:改汉姓;学汉语。4

(2)效果:北魏孝文帝改革,促进民族交融;增强北魏实力,促进了中原地区经济发展;文化兴盛,传统的汉文化在北方得到大发展。6分

32.(1)原因:秦亡于暴政,隋亡于频繁战争4分。措施:轻徭薄赋,休养生息。4分结果:都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。6分

(2)一方面削弱了地方势力,加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展;6分另一方面由于过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根。2分

33.(1)D.B.E.A.C。5分

(2)A.C.E.3分

【详解】

(1)字母顺序:根据所学知识可知,中国古代文化发展历程的第一步是起源阶段,与其正确说法相对应的是,D项即“满天星斗与多元一体的起源时期”;重视与恪守人本思想的伦理秩序、提倡爱国奉献与追求家国情怀等,体现了“中国古代优秀文化的基本内涵”,即B项;除了已罗列的三项内容外,中国古代优秀文化的基本内涵还包括,E项即“崇尚自强不息与勇于创新的价值追求”;中国古代优秀文化的基本特点,首当其冲是“本土性和多样性”即A项;中国古代优秀文化的在当代的最大、最明显也是首要价值就是“推动中华民族发展的思想源泉和精神动力”即C项,因而该主题报告的空白处应填入的字母依次为D、B、E、A、C。

(2)论据:通过阅读材料,结合所学知识可知,要论证上述提纲中的“三、(2)”,即中国古代优秀文化具有包容性与创新性的特点,可以用西汉史学家司马迁开创纪传体例的通史《史记》、英国李约瑟所著介绍中国古代科学成就与贡献的《中国古代科技史》和体现中印文化交流、佛教文化本土化的洛阳龙门石窟中的唐代佛像等作为论据,ACE三项符合题意;而利玛窦批评中国闭关锁国政策时所说的“因为他们不知道地球大小而又夜郎自大,所以中国人认为所有各国中只有中国值得称羡”和体现君主专制色彩的清朝钦定《古今图书集成》等,不能说明中国古代优秀文化具有包容性和创新性的

历 史 试 卷

一、选择题(本题共30小题,每题2分,共60分。每题只有一个正确选项)

1.位于太湖流域的良渚文化,其筑城规模、玉器制作水平、农业生产力发展水平、人口集中规模都超过了同时期的北方。但后世却长期以北方为中华文明核心区域,这说明( )

A.中华文明的核心起源地需要改写 B.后世北方的政治、文化话语权太大

C.文明延续性比先发优势更加重要 D.良渚文化不属于中华文明组成部分

2.有学者认为,文明社会是从有社会规则开始的。据此判断,可作为文明社会标志的是( )

A.形成对立阶级 B.文字与法律产生 C.制造石器工具 D.食物能实现自给

3.西周分封制之下,受封诸侯从周天子那里不仅得到了土地、民众和表示身份与权力的彝器等,还得到了因地制宜的行政权和开疆拓土的军事征伐权。这一现象有助于( )

A.扩大国家统一局面 B.突出血缘宗法色彩

C.调整地方行政体制 D.大一统观念的形成

4.图1和图2分别是四川广汉三星堆遗址和河南偃师二里头遗址出土的文物。这可以用来说明该时期 ( )

A.青铜器铸造处于鼎盛时期 B.生活娱乐方式日渐丰富多彩

C.手工业生产的标准化趋势 D.区域间文明存在一定的交流

5.春秋时期,中原各国因社会发展比相邻的戎狄蛮夷先进,自称“华夏”。在频繁的往来和密切联系中,进入战国以后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更加广泛。这反映了( )

A.国家统一 B.华夏认同 C.列国纷争 D.诸侯称王

6.西周时“一人跖(踏)耒而耕,不过十亩”;战国时“一夫挟五口,治田百亩”。引起这一变化的根本原因是 ( )

A.公田变为私田 B.铁器牛耕的推广C.国家走向统一 D.封建制度的确立

7.在中华五千年文明史上,一些人物的业绩与特定时空构成了永恒瞬间。下列“永恒瞬间”中,与“并吞战国,海内为一,功齐三代”这一评价最为符合的是( )

A.公元前1046年,武王伐纣 B.公元前221年,秦王灭齐

C.公元前2世纪,张骞通西域 D.公元15世纪,郑和下西洋

8.在中国国度思想即将形成的关键时期,秦始皇统一了天下,并进一步铲除了诸侯割据称霸的 制度基础,从此,无论时局如何变迁,各地百姓期盼的都是国家的统一。这种国度思想形成的 关键是( )

A.儒家思想极力维护 B.郡县制的全面推行

C.商鞅变法奠定基础 D.君主专制制度建立

9.谥号是古代帝王、后妃、诸侯、大臣以及其他地位极高的人死去后,按其生平事速进行评定,给予的或褒、或贬的称号。秦始皇即位后,认为谥号易导致“子逆父、臣谤君”,因此将谥号制度废除。这一做法( )

A.解决了父子君臣间的矛盾 B.维护了中央政府的威信

C.杜绝了臣子对君父的威胁 D.适应了专制统治的需要

10.汉武帝起用一些亲信侍从组成宫中的决策班子,称为“中朝”。此举的直接目的是( )

A.削弱王国势力 B.提高行政效率C.制约丞相权力 D.监察三公九卿

11.汉武帝时期,发生灾异时君主发表“罪己诏”成为一项制度。孝文帝是北魏首位下发“罪己诏”的皇帝,并先后五次颁发“罪己诏”检讨过失。孝文帝多次颁发“罪己诏”说明北魏( )

A.灾异现象频发 B.天人感应学说深入人心

C.政权实现汉化 D.治国理念深受儒学影响

12.下表是关于汉朝初年主要思想派别及作品数量统计。据此可反映出当时( )

派别 儒家(六艺) 道家 阴阳家 法家 名家 墨家 纵横家 杂家

支派 103 37 21 10 7 6 12 20

篇数 3123 993 369 217 36 86 107 403

A.思想多元 B.儒道治国 C.儒学一统 D.外儒内法

13.相传诸葛亮曾在云南大规模推广茶叶种植,才有了举世闻名的普洱茶。为了纪念诸葛亮,这里的人们奉诸葛亮为茶祖。类似关于诸葛亮的故事在西南地区还有很多。这种传说反映了三国时期( )

A.西南地区得到开发 B.中央政府直接管辖西南

C.三国鼎立局面形成 D.茶税成为政府主要收入来源

14.北魏孝文帝下诏:“北人谓土为拓、后为跋,魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”这一措施( )

A.促进民族交融 B.激化民族矛盾 C.加速北民南迁 D.导致北魏分裂

15李白的诗句“三川北虏乱如麻,四海南奔似永嘉”,反映了西晋末年中原动乱、人口南迁的情况。人口南迁产生的主要影响是( )

A.破坏了南方环境和农业发展 B.加剧了南北矛盾和割据情况

C.完成了经济和政治重心南移 D.促进了江南开发和民族交往

16.如果把“大运河的开凿”“贞观之治”“开元盛世”“遣唐使”整合为一个学习单元,符合这一单元内容主题的是( )

A.国家的产生和统一 B.政权分立与民族汇聚

C.繁荣与开放的社会 D.近代前夜与盛世危机

17. 唐朝李氏属于关陇士族集团,武则天统治期间,修订《姓氏录》,禁止陇西李氏、太原王氏,荥阳郑氏、范阳卢氏,清河崔氏、博陵崔氏、赵郡李氏等豪族通婚。这些措施( )

A.维护了关陇军事集团的利益 B.清除了政治上的异己势力

C.增强了中央对地方的控制 D.促使了社会阶层的固化

18.唐朝政府实施限奴政策,减少战俘转化为奴婢,减少籍没罪犯家口为奴婢,并严禁压良为贱。这一举措( )

A.推动了工商业迅速发展 B.维护了传统生产经济模式

C.埋下了藩镇割据的隐患 D.激化了统治阶级内部矛盾

19.唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出( )

A.社会阶层的流动 B.中央集权的弱化

C.商品经济的发展 D.市民文化的兴盛

20.图一和图二反映了中国古代中央机构的变化。此变化所反映的实质是( )

A.皇权逐渐得到加强 B.中央官员数量增多

C.大臣分工逐渐明确 D.丞相负责军事责任

21.唐太宗时,假设国家要在关中一带修建一项大型水利工程,这项工程最后得以实施要通过众多机构。按照当时制度规定,其运作程序是( )

A.中书省一尚书省一门下省 B.中书省一门下省一尚书省

C.尚书省一门下省一中书省 D.门下省一中书省一尚书省

22.唐朝诗人杜牧诗:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”反映了南北朝时期出现的现象是( )

A.佛教盛行 B.儒家学说消亡

C.石窟寺艺术精湛 D.统治阶级为加强统治而尊崇佛教

23.颜真卿的书法与当时的社会需要密切相关,其最突出的特征是( )

A.体现了开拓奔放的时代精神 B.讲究法度与规范

C.遒劲森严,新意盎然 D.具有平民化、世俗化的特征

24.王维在《山水论》中主张画家要深入细致观察自然山川,把自然的丘壑化为画家胸中的丘壑,让客观之景与画家主观之情思融汇,然后发挥笔墨技巧的作用,以“见山之秀丽”,“显山之精神”。据此可知,王维意在强调( )

A.绘画要做到情景交融 B.绘画作品的完整性

C.人与自然应和谐统一 D.绘画技巧的重要性

25.北宋建立之初,宋太祖把地方行政权、财权、军权都收归中央,加强中央集权。北宋政府过分集权所带来的影响是( )

①政府机构重叠,行政效率低下 ②官员冗滥,国家财政开支增大

③军队指挥不灵,战斗力下降 ④地方财政困难,物质基础薄弱

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②③④

26.南宋初,有个叫做王继先的御医,因为治好了高宗之病,高宗想封他为“武功大夫”,旨下,被给事中富直柔封驳,因为这种破例的人事任命不合宋代的“伎术官法”。最后高宗不得不“屈意从之”。材料表明( )

A.宋代机构重叠效率低下 B.宋代君权受到机制性约束

C.宋代相权对皇权构成威胁 D.高宗是遵法守纪的明君

27.对下图大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1140年 1141年

北宋 建立 宋辽订立澶渊之盟 西夏建立 宋夏达成和议 金灭辽 金灭北宋 南宋取得郾城大捷 南宋与金订立绍兴和议

A.各民族政权始终处于战争状态 B.北宋政权存在未超过一百年

C.辽与南宋维持相对和平的局面 D.各民族政权并立与力量消长

28.金代采用的兵农合一的军事制度,称作( )

A.行营制度 B.驿站制度 C.猛安谋克制度 D.行省制度

29.某学习小组进行研究性学习时,搜集到如下材料:“铁木真统一草原各部”“忽必烈建立元”“行省制度”等,从中可以推断他们研究的主题是( )

A.南宋与金政权的对峙 B.蒙古崛起到元朝的统一

C.经济重心转移到南方 D.宋元思想文化高度繁荣

30.元代行省设置别具特色,陕西行省越过秦岭而有汉中盆地,湖广行省以湖南、湖北为主体而又越过南岭有广西。中书省直辖地区却跨太行山东西两侧,兼有山西高原、华北平原和山东丘陵三种不同的地理区域。这一做法( )

A.打破了地区间的隔绝状态 B.顺应了经济格局变动趋势

C.消除了地方分裂割据威胁 D.有利于文化的交流与融合

二、材料题(本题共3个小题,31题10分,32题22分,33题8分,总分共40分)

31.某历史学习兴趣小组围绕“改革促发展”这个中心,开展了以“北魏孝文帝改革”为主题的探究活动,请你参与其中,回答相关的问题。(10分)

材料一

鲜卑姓 汉姓

拓跋 元

步六孤 陆

贺赖 贺

《魏书》记载:“诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。”

材料二 南朝官员陈庆之出使北魏,目睹了北方经济、文化兴盛的景象后,感慨地说:“以前以为长江以北都是落后的 异族 风气,现在才知道中原地区礼仪兴盛,人才济济,难以言传。”

材料一所示的是北魏孝文帝改革中的哪两项措施?

(2)根据材料二,说一说这次改革取得了什么效果?

32.“治与制”(22分)

材料一 秦非不欲治也,然失之者,乃举措太众、刑罚太极故也。

——陆贾《新语》

(炀帝)自恃富强,外思广地,以骄取怨,以怨兴师,若此而不亡,自古未之闻也。

——《隋书》

材料二 本朝鉴五代藩镇之敝,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡日就困弱。靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。 ——《朱子语类》

材料三 吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总合于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,唯恐不及。 ——苏洵《嘉祐集》

依据材料一,分别指出秦朝、隋朝短暂而亡的原因。后世王朝借鉴前朝速亡的教训,都采取了什么措施?结果如何?

(2)依据材料二、三,结合所学知识,评析北宋初年的改革措施

33.阅读材料,回答问题材料下列是某高中历史社团成员在校文化节活动中要做一个关于中国古代优秀文化的主题报告。(8分)

(1)完成下列主题报告提纲。(将字母分别填入相应空格中)

A.本土性与多样性 B.中国古代优秀文化的基本内涵

C.推动中华民族发展的思想源泉和精神动力 D.满天星斗与多元一体的起源时期

E.崇尚自强不息与勇于创新的价值追求

(2)若就提纲中的“三、(2)”展开论述,应选择下列哪三则材料?(选字母)

齐齐哈尔市第二十四中学校高一上学期9月份月考

历 史 答 题 卡

一、选择题(本题共30小题,每题2分,共60分。每题只有一个正确选项)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案

材料题(本题共3个小题,31题10分,32题22分,33题8分,总分共40分)

(1)(4分)

(2)(6分)

(1)(14分)

(8分)

33.(1)(5分)

(2)(3分)

齐齐哈尔市第二十四中学校高一上学期9月份月考

历 史 答 案

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C B A D B B B B D C

题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

答案 D A A A D C C B A A

题号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

答案 C C B A A B A B A D

31.(1)措施:改汉姓;学汉语。4

(2)效果:北魏孝文帝改革,促进民族交融;增强北魏实力,促进了中原地区经济发展;文化兴盛,传统的汉文化在北方得到大发展。6分

32.(1)原因:秦亡于暴政,隋亡于频繁战争4分。措施:轻徭薄赋,休养生息。4分结果:都出现了盛世局面,汉朝出现文景之治,唐朝出现贞观之治。6分

(2)一方面削弱了地方势力,加强了中央集权,有利于国家统一,有利于社会经济发展;6分另一方面由于过度削弱地方,埋下了积贫积弱的祸根。2分

33.(1)D.B.E.A.C。5分

(2)A.C.E.3分

【详解】

(1)字母顺序:根据所学知识可知,中国古代文化发展历程的第一步是起源阶段,与其正确说法相对应的是,D项即“满天星斗与多元一体的起源时期”;重视与恪守人本思想的伦理秩序、提倡爱国奉献与追求家国情怀等,体现了“中国古代优秀文化的基本内涵”,即B项;除了已罗列的三项内容外,中国古代优秀文化的基本内涵还包括,E项即“崇尚自强不息与勇于创新的价值追求”;中国古代优秀文化的基本特点,首当其冲是“本土性和多样性”即A项;中国古代优秀文化的在当代的最大、最明显也是首要价值就是“推动中华民族发展的思想源泉和精神动力”即C项,因而该主题报告的空白处应填入的字母依次为D、B、E、A、C。

(2)论据:通过阅读材料,结合所学知识可知,要论证上述提纲中的“三、(2)”,即中国古代优秀文化具有包容性与创新性的特点,可以用西汉史学家司马迁开创纪传体例的通史《史记》、英国李约瑟所著介绍中国古代科学成就与贡献的《中国古代科技史》和体现中印文化交流、佛教文化本土化的洛阳龙门石窟中的唐代佛像等作为论据,ACE三项符合题意;而利玛窦批评中国闭关锁国政策时所说的“因为他们不知道地球大小而又夜郎自大,所以中国人认为所有各国中只有中国值得称羡”和体现君主专制色彩的清朝钦定《古今图书集成》等,不能说明中国古代优秀文化具有包容性和创新性的

同课章节目录