2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册6.1《老子》四章 课件48张PPT

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册6.1《老子》四章 课件48张PPT |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-12 22:50:52 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

老子四章

了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

学习目标

理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

分析本文使用的论证方法,概括本文的艺术特色。

壹

贰

叁

肆

知人论世

文本研读

理解观点

鉴赏技法

知人论世

壹

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

了解老子

老子思想的核心:朴素的辩证法。

了解老子思想

政治思想:

老子在《道德经》第三章里,提出了他的“无为”思想。

老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。是当时较为先进的思想之一。

哲学思想:

老子试图建立一个囊括宇宙万物的理论。

老子认为一切事物都遵循这样的规律(道):事物本身的内部不是单一的、静止的,而是相对复杂和变化的。事物本身即是阴阳的统一体。相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。

背景介绍

老子生于春秋时期,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

了解《老子》

《道德经》简评

老子的思想集大成 — —《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。 ——尼采

不读《道德经》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。 ——鲁迅

《老子》之书,上可以明道,中可以治身,推之可以治人。 ——魏源

研读文本

贰

三十辐共一毂gǔ ,当其无,有车之用。

埏shān埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

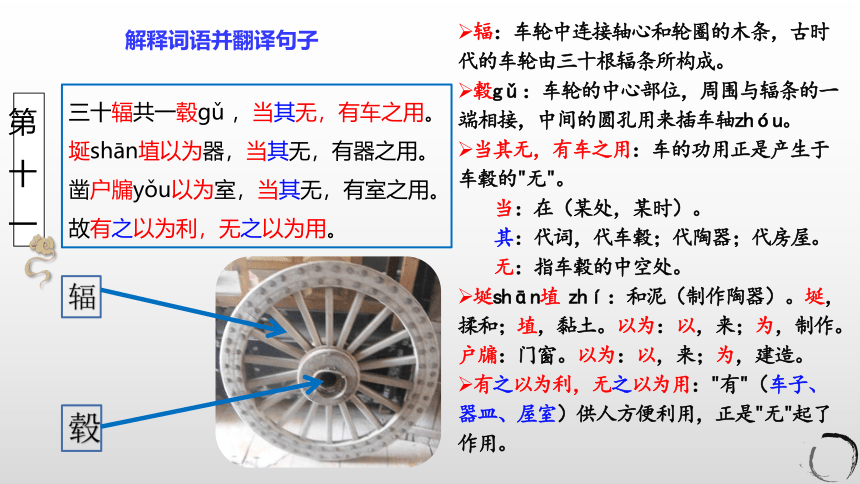

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴zhóu。

当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的"无"。

当:在(某处,某时)。

其:代词,代车毂;代陶器;代房屋。

无:指车毂的中空处。

埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。以为:以,来;为,制作。户牖:门窗。以为:以,来;为,建造。

有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

辐

毂

解释词语并翻译句子

第十一章

初读文本

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文:三十根辐条汇集到车轮中心的车毂中,正是因为有了车毂中空的地方,车轮才能转动,车的作用才得以发挥。揉和黏土做成器皿,正是因为有了器具中空的地方,器皿才能发挥装东西的作用。开凿门窗以建造房屋,正是因为有了门窗内的空虚部分,屋子才能发挥供人居住的作用。所以,“有”能给人带来便利,是因为“无”所发挥的作用。

研读文本

“有之以为利”,实际上是“无之以为用”,其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“有之以为利,无之以为用”,“有”作为实体,“无”作为利用,犹如有了车毂中间的空,才有车轮平稳的转动;有了器皿中间的空,才能盛水,盛食物;有了门窗四壁的空,才具备房屋的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

第二十四章

企者不立,跨者不行,

自见者不明,自是者不彰,

自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行,

物或恶之,故有道者不处。

企者不立:踮diǎn起脚的人不能久立

跨者不行:跨大步的人行走不稳

自见xiàn者不明:自我显露的不能显明

自是者不彰:自以为是的不能彰显

自伐、自矜:自我夸耀

长cháng:长久 (一说zhǎng, 得到敬重)

其:“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为

余食:剩饭

赘行:赘瘤。赘,多余的;行,同“形”,形体

物:人们,众人

恶:厌恶

处:为,做

解释词语并翻译句子

初读文本

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。(第二十四章)

译文:

踮起脚的人不能久立;跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明;自以为是的不能彰明;自我夸耀的不能建立功勋;自高自大的不能做众人之长。从道的角度看,以上这些急躁炫耀的行为,就叫做剩饭赘瘤,人们常常厌恶它们,所以通晓道义的人是不会这样做的。

研读文本

怎样理解“企者不立,跨者不行”?

①“企”意为举起脚跟,脚尖着地,“企者”是想要高出于人,想站得高,望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨”即越过,跨过,“跨者”是想要比别人走先一步,想走得快,走得远,结果反而走不远,走不快,也走不久。

③究其原因就在于超过自己的能力,违背了自己的天性,欲速则不达。凡是急躁冒进,急功近利,违背自然规律的行为,都不会长久,甚至会受到惩罚。

研读文本

怎样理解“自见者不明,自是者不彰”?

“自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只以自我为中心,只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

研读文本

怎样理解“自伐者无功,自矜者不长”?

“自伐”自矜”,是自夸自己的功劳,认为自己最能干,好胜好强,好大喜功,一有点成绩就自鸣得意,这样的人,到最后终究为大家所抛弃,连性命都可能被丢掉。

这一章告诉我们什么道理?

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。

“有道者不会彰显自我”

知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强 qiǎng 行者有志。

不失其所者久,死而不亡者寿。

第三十三章

智:智慧,聪明

明:明达(明通,通达事理)

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强qiǎng行者:勤勉而行的人。强,竭力,勉力

不失其所者:不丧失立身之基的人

所:处所,地方

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

了解别人的人聪明,了解自己的人明达。

战胜别人的人有力量,战胜自己的人刚强。

知道满足的人富有,勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

解释词语并翻译句子

研读文本

如何理解 “知人”“自知”“胜人”“自胜“?

老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。

“知人者智,自知者明”,老子强调我们不仅要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

“自知者明”启示我们:不仅要了解自己的优势,了解自己内心真正的热爱与与需求;更要看清自己的和缺点和不足,知道自身存在的缺陷,全面了解自我,才能给人生以合理定位,才能合理规划自我,才能明确人生发展的方向。

研读文本

如何理解“不失其所者久,死而不亡者寿”?

这句话意在强调人要自知、自胜、知足、强行,加强自我修养。

初读文本

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,

其脆易泮pàn,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

解释词语并翻译句子

第六十四章

合抱之木,生于毫末;

九层之台,起于累 léi土;

千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持

失:失去

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。

所以,圣人顺其自然,故而不失败;不强行把持,故而不失去。

解释词语并翻译句子

第六十四章

民之从事,常于几jī成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,

学不学,复众人之所过,

以辅万物之自然而不敢为。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几jī:接近

败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救

辅:辅助

人们做事,常常在接近成功的时候使事情失败了。

(如果)像开始时那样,慎重对待收尾,就不会使事情失败了。

因此,圣人想要常人所不想要的,从不重视稀有难得的货物,

圣人总是学习常人所不学习的,补救众人所常犯的过错,

来辅助天地万物的自然发展,而不敢妄加干预。

解释词语并翻译句子

《老子》第六十四章阐释了什么道理 是怎样论证的

防微杜渐,防患于未然。

本章首先指出事物在“安”“兆”“脆”

“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提

出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;

其次列举三个事物由小而大、由近至远的

事例,由此提出做事就要“慎终如始”,心意

不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败

事”;最后,老子又重申“自然无为”。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

结论不同。

①荀子通过“积”与“不积”的设喻与对比,强调突出积累在学习上的重要性,因为学习需要不断积累,所以“学习不可已”。

②《老子》这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。

理解观点

叁

第十一章,通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

第二十四章,通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

第三十三章,强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

第六十四章,老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

通读《〈老子〉四章》全文,概括四章选文的内容要点。

内 容 回 顾

《老子》四章

一、辩证分析“有”与“无”的关系。

二、谦下守中,不可冒进。

三、个人品行修养,重在修身。

四、事物发展变化,注意萌芽状态。

内容归纳

任务探究一

①为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

②要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

③要想成就大的事业必须从小事做起。

④无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

⑤做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

从老子那学到哪些为人处世的道理?

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

任务探究二

明理提升

道

对这三家(儒释道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

——南怀瑾:《老子他说》

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店

儒道两家的思想互补之因:

存在差异是前提,互补就是各取所长,融会贯通。

儒家——社会伦理问题(人与人的关系),道德完善+社会责任

道家——哲学问题(人与自然的关系),宁静和谐+超越世俗

中国古代知识分子的文化心理——既以天下为己任,锐意进取,建功立业,【儒】

又超然通达,淡泊名利,洁身自好。【道】

统治者的治国之术——以民为本+安人宁国

任务探究二

明理提升

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

人生启迪:

用儒家思想进取,

用道家智慧炼心。

“人”

鉴赏技法

肆

以喻说理,富有哲理

①善于通过观察自然现象和社会现象,从具体事物中概括出抽象的哲理;善用辩证对应的双方来说理。

如,作者连举生活中的三个例子,用车毂、陶器和房屋说明世间万物无不存在“有”和“无”的对立统一。“有”与“无”相互依存,相互作用。

以喻说理,富有哲理

②善用逆向思维,具有意想不到的开创性。

这一特点是指善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面领悟的效果。如老子所说的“千里之行,始于足下”“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”,就是其逆向思维的体现。

以喻说理,富有哲理

③行文简洁凝练,句句警言,如歌如诗,显出独特的魅力。

如“知人者智,自知者明”“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”等,寥寥数语,即从平凡的现象中反映出深刻的哲理。

随堂检测

伍

随堂练习

1.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A. 自是者不彰 彰:明辨是非

B. 常于几成而败之 几:接近

C. 复众人之所过 复:重复

D. 吾为其无用而掊之 掊:击破

【答案】C

【解析】C项,“复”是动词,弥补、补救;

句子译为:补救众人犯下的过失。故选C。

2.下列句子中加点词的意义和例句相同的一项是( )

例句:自伐者无功

A.此五霸之伐也 B.十年春,齐师伐我 C.坎坎伐檀兮 D.平伐其功

随堂练习

【答案】D

【解析】例句中的“伐”是动词,夸耀。

A项,“伐”是名词,功劳,功业。句意:这是五霸一般的功业啊。

B项,“伐”是动词,讨伐,攻打。句意:鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

C项,“伐”是动词,砍伐。句意:砍伐檀树声坎坎啊。

D项,“伐”是动词,夸耀。句意:屈原就夸耀自己的功劳。故选D。

3.理解性默写

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“___________,___________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是:_____________,___________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“___________,___________”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________,_______________。

随堂练习

【答案】(1)知人者智,自知者明 (2)合抱之木,生于毫末

(3)民之从事,常于几成而败之 (4)故有之以为利,无之以为用

(5)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:_ ___________,_______________。

(6)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句是:___________________,___________________。

(7)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:______________,________________。

胜人者有力 自胜者强

慎终如始 则无败事

自伐者无功 自矜者不长

阅读下面两则材料,回答问题。

材料一:老子曰:“我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。”老子秉承“不敢为天下先”等道家思想,不仅对我国古代思想文化的发展作出了重要贡献,而且对我国两千多年来思想文化的发展,产生了深远的影响。

材料二:孙中山先生提出“敢为天下先”的口号并以此投身于推翻腐朽的清王朝的事业,这一口号激发了无数爱国志士为国家民族前赴后继。1912年,在清王朝的灰飞烟灭中,中华民国诞生了。

老子凭“不敢为天下先”取得了卓越的成就,孙中山凭“敢为天下先”赢得了中华民国的“国父”之称。你如何看待“不敢为天下先”与“敢为天下先”呢?联系社会实际,谈谈你的感受与思考。

谢谢

老子四章

了解老子及其作品,落实文言基础知识,疏通文意。

学习目标

理解选文思想内容,领悟老子的唯物辩证主义和道家文化内涵,思考其现实意义。

分析本文使用的论证方法,概括本文的艺术特色。

壹

贰

叁

肆

知人论世

文本研读

理解观点

鉴赏技法

知人论世

壹

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人,生卒年不详,籍贯也多有争议。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。后被道教尊为始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子传世作品《道德经》(又称《老子》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

史载,老子曾担任周朝守藏室之史,以博学闻名,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

了解老子

老子思想的核心:朴素的辩证法。

了解老子思想

政治思想:

老子在《道德经》第三章里,提出了他的“无为”思想。

老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。是当时较为先进的思想之一。

哲学思想:

老子试图建立一个囊括宇宙万物的理论。

老子认为一切事物都遵循这样的规律(道):事物本身的内部不是单一的、静止的,而是相对复杂和变化的。事物本身即是阴阳的统一体。相互对立的事物会互相转化,即是阴阳转化。

背景介绍

老子生于春秋时期,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

《道德经》,春秋时期老子(李耳)的哲学作品,又称《道德真经》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

《道德经》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

《道德经》主题思想为“道法自然”。

“道法自然”是《道德经》中老子思想的精华。“道”作为《道德经》中最抽象的概念范畴,是天地万物生成的动力源。“德”是“道”在伦常领域的发展与表现。“道”与“法”在规则、常理层面有相通点,但不同于西方自然法。“法”应效法自然之道,在辨证的反向转化之中发挥其作用。

了解《老子》

《道德经》简评

老子的思想集大成 — —《道德经》,像一个永不枯竭的井泉,满载宝藏,放下汲桶,唾手可得。 ——尼采

不读《道德经》一书,就不知中国文化,不知人生真谛。 ——鲁迅

《老子》之书,上可以明道,中可以治身,推之可以治人。 ——魏源

研读文本

贰

三十辐共一毂gǔ ,当其无,有车之用。

埏shān埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖yǒu以为室,当其无,有室之用。

故有之以为利,无之以为用。

辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。

毂gǔ:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴zhóu。

当其无,有车之用:车的功用正是产生于车毂的"无"。

当:在(某处,某时)。

其:代词,代车毂;代陶器;代房屋。

无:指车毂的中空处。

埏shān埴 zhí:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。以为:以,来;为,制作。户牖:门窗。以为:以,来;为,建造。

有之以为利,无之以为用:"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

辐

毂

解释词语并翻译句子

第十一章

初读文本

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

译文:三十根辐条汇集到车轮中心的车毂中,正是因为有了车毂中空的地方,车轮才能转动,车的作用才得以发挥。揉和黏土做成器皿,正是因为有了器具中空的地方,器皿才能发挥装东西的作用。开凿门窗以建造房屋,正是因为有了门窗内的空虚部分,屋子才能发挥供人居住的作用。所以,“有”能给人带来便利,是因为“无”所发挥的作用。

研读文本

“有之以为利”,实际上是“无之以为用”,其中蕴含着“有”和“无”怎样的关系?

“有”与“无”对立统一,相互依存,相互作用。

“有之以为利,无之以为用”,“有”作为实体,“无”作为利用,犹如有了车毂中间的空,才有车轮平稳的转动;有了器皿中间的空,才能盛水,盛食物;有了门窗四壁的空,才具备房屋的作用。因此,“天下万物生于有,有生于无”。

第二十四章

企者不立,跨者不行,

自见者不明,自是者不彰,

自伐者无功,自矜者不长。

其在道也,曰余食赘行,

物或恶之,故有道者不处。

企者不立:踮diǎn起脚的人不能久立

跨者不行:跨大步的人行走不稳

自见xiàn者不明:自我显露的不能显明

自是者不彰:自以为是的不能彰显

自伐、自矜:自我夸耀

长cháng:长久 (一说zhǎng, 得到敬重)

其:“自见”“自是”“自伐”“自矜”等行为

余食:剩饭

赘行:赘瘤。赘,多余的;行,同“形”,形体

物:人们,众人

恶:厌恶

处:为,做

解释词语并翻译句子

初读文本

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。(第二十四章)

译文:

踮起脚的人不能久立;跨大步的人行走不稳。自我显露的不能显明;自以为是的不能彰明;自我夸耀的不能建立功勋;自高自大的不能做众人之长。从道的角度看,以上这些急躁炫耀的行为,就叫做剩饭赘瘤,人们常常厌恶它们,所以通晓道义的人是不会这样做的。

研读文本

怎样理解“企者不立,跨者不行”?

①“企”意为举起脚跟,脚尖着地,“企者”是想要高出于人,想站得高,望得远,结果反而站不稳,甚至摔跤。

②“跨”即越过,跨过,“跨者”是想要比别人走先一步,想走得快,走得远,结果反而走不远,走不快,也走不久。

③究其原因就在于超过自己的能力,违背了自己的天性,欲速则不达。凡是急躁冒进,急功近利,违背自然规律的行为,都不会长久,甚至会受到惩罚。

研读文本

怎样理解“自见者不明,自是者不彰”?

“自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只以自我为中心,只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

研读文本

怎样理解“自伐者无功,自矜者不长”?

“自伐”自矜”,是自夸自己的功劳,认为自己最能干,好胜好强,好大喜功,一有点成绩就自鸣得意,这样的人,到最后终究为大家所抛弃,连性命都可能被丢掉。

这一章告诉我们什么道理?

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为都会导致失败,不符合自然规律的政策也同样不会取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,不自以为是,不好高骛远,以一颗平常心去面对,方可长久。

“有道者不会彰显自我”

知人者智,自知者明。

胜人者有力,自胜者强。

知足者富,强 qiǎng 行者有志。

不失其所者久,死而不亡者寿。

第三十三章

智:智慧,聪明

明:明达(明通,通达事理)

自胜者强:宾语前置,胜自者强

强qiǎng行者:勤勉而行的人。强,竭力,勉力

不失其所者:不丧失立身之基的人

所:处所,地方

不亡:不消亡,不朽

寿:长寿,有道之人身死而道长存,这就是寿

了解别人的人聪明,了解自己的人明达。

战胜别人的人有力量,战胜自己的人刚强。

知道满足的人富有,勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

解释词语并翻译句子

研读文本

如何理解 “知人”“自知”“胜人”“自胜“?

老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。

“知人者智,自知者明”,老子强调我们不仅要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。

“自知者明”启示我们:不仅要了解自己的优势,了解自己内心真正的热爱与与需求;更要看清自己的和缺点和不足,知道自身存在的缺陷,全面了解自我,才能给人生以合理定位,才能合理规划自我,才能明确人生发展的方向。

研读文本

如何理解“不失其所者久,死而不亡者寿”?

这句话意在强调人要自知、自胜、知足、强行,加强自我修养。

初读文本

其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

第六十四章

其安易持,其未兆易谋,

其脆易泮pàn,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

其:代词,代后面动词所涉及的对象

安:安稳,稳定

持:持守

兆:征兆或苗头显露出来,显露迹象

谋:谋划,出主意解决

脆:脆弱

泮:同“判”,分离

微:细微,细小

散:散失

于未有,于未乱:状语后置。于,在

事物安然未生变的时候容易持守,

问题还没有显露迹象的时候容易解决,

事物脆弱时容易分离,

事物细微时容易散失。

在事情未发生时就处理妥当,

在没有陷入祸乱的时候就治理混乱。

解释词语并翻译句子

第六十四章

合抱之木,生于毫末;

九层之台,起于累 léi土;

千里之行,始于足下。

为者败之,执者失之。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。

合抱:两臂环抱,形容树身之粗大。

于毫末:状语后置,以下类同。于,从

毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

九层:九级。亦用以喻极高。

累 léi 土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

为者败之:动手去做的就会坏事。 为,妄为

执:把持

失:失去

无为:不妄为,指顺应自然,不求有所作为

两臂环抱起来的大树,是从细小的萌芽生长起来的;

极高的土台,是从一筐土开始构筑的;

千里的远行,是从脚下第一步开始走出来的。

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。

所以,圣人顺其自然,故而不失败;不强行把持,故而不失去。

解释词语并翻译句子

第六十四章

民之从事,常于几jī成而败之。

慎终如始,则无败事。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,

学不学,复众人之所过,

以辅万物之自然而不敢为。

之:主谓间,取消句子独立性

从事:做事

于:在; 而:表修饰

几jī:接近

败:使……失败

慎:形作动,慎重对待

如:像,如同

欲不欲:想要常人所不想要的

贵:意动用法,以……为贵,重视

学不学:学习常人所不学习的

复:弥补、补救

辅:辅助

人们做事,常常在接近成功的时候使事情失败了。

(如果)像开始时那样,慎重对待收尾,就不会使事情失败了。

因此,圣人想要常人所不想要的,从不重视稀有难得的货物,

圣人总是学习常人所不学习的,补救众人所常犯的过错,

来辅助天地万物的自然发展,而不敢妄加干预。

解释词语并翻译句子

《老子》第六十四章阐释了什么道理 是怎样论证的

防微杜渐,防患于未然。

本章首先指出事物在“安”“兆”“脆”

“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提

出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;

其次列举三个事物由小而大、由近至远的

事例,由此提出做事就要“慎终如始”,心意

不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败

事”;最后,老子又重申“自然无为”。

《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,荀子《劝学》中有“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

结论不同。

①荀子通过“积”与“不积”的设喻与对比,强调突出积累在学习上的重要性,因为学习需要不断积累,所以“学习不可已”。

②《老子》这一章是谈事物发展变化的辩证法。老子认为,大的事物总是始于小的东西而发展起来的,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是从“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的,形象地证明了大的东西无不从细小的东西发展而来的。

理解观点

叁

第十一章,通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

第二十四章,通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

第三十三章,强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

第六十四章,老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

通读《〈老子〉四章》全文,概括四章选文的内容要点。

内 容 回 顾

《老子》四章

一、辩证分析“有”与“无”的关系。

二、谦下守中,不可冒进。

三、个人品行修养,重在修身。

四、事物发展变化,注意萌芽状态。

内容归纳

任务探究一

①为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

②要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

③要想成就大的事业必须从小事做起。

④无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

⑤做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

从老子那学到哪些为人处世的道理?

儒家的核心思想 ?

“仁”——伦理道德学

“克己复礼为仁”

“礼”——正名(贵贱尊卑秩序)

“名不正则言不顺”

“君君,臣臣,父父,子子”

“已所不欲,勿施于人”

“己欲立而立人,

己欲达而达人”

……

道家的核心思想 ?

“道”——天地万物的本源及其运行规律。

“道法自然”

“无为而治”

思考:儒道有何异同?

任务探究二

明理提升

道

对这三家(儒释道),我经常比喻:儒家像粮食店,绝不能打。否则,打倒了儒家,我们就没有饭吃,没有精神粮食;佛家是杂货店,像大都市的百货公司,各式各样的日用品俱备,随时可以去逛逛,有钱就选购一些回来,没有钱则观光一番,无人阻拦。但里面所有,都是人生必需的东西,也是不可缺少的;道家则是药店,如果不生病,一生也可以不必去理会它,要是一生病,就非自动找上门去不可。

——南怀瑾:《老子他说》

不满社会现实

自身修养

积极进取

使命责任

自然天性

宁静和谐

超越世俗

疗救社会,使之恢复正常的秩序

儒

道

加法

减法

异同

粮店

药店

儒道两家的思想互补之因:

存在差异是前提,互补就是各取所长,融会贯通。

儒家——社会伦理问题(人与人的关系),道德完善+社会责任

道家——哲学问题(人与自然的关系),宁静和谐+超越世俗

中国古代知识分子的文化心理——既以天下为己任,锐意进取,建功立业,【儒】

又超然通达,淡泊名利,洁身自好。【道】

统治者的治国之术——以民为本+安人宁国

任务探究二

明理提升

做勇于担当的堂堂“君子”

做内心超然的悠悠“圣人”

人生启迪:

用儒家思想进取,

用道家智慧炼心。

“人”

鉴赏技法

肆

以喻说理,富有哲理

①善于通过观察自然现象和社会现象,从具体事物中概括出抽象的哲理;善用辩证对应的双方来说理。

如,作者连举生活中的三个例子,用车毂、陶器和房屋说明世间万物无不存在“有”和“无”的对立统一。“有”与“无”相互依存,相互作用。

以喻说理,富有哲理

②善用逆向思维,具有意想不到的开创性。

这一特点是指善于从常人思维的反面提出问题从而达到正面领悟的效果。如老子所说的“千里之行,始于足下”“天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”,就是其逆向思维的体现。

以喻说理,富有哲理

③行文简洁凝练,句句警言,如歌如诗,显出独特的魅力。

如“知人者智,自知者明”“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”等,寥寥数语,即从平凡的现象中反映出深刻的哲理。

随堂检测

伍

随堂练习

1.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A. 自是者不彰 彰:明辨是非

B. 常于几成而败之 几:接近

C. 复众人之所过 复:重复

D. 吾为其无用而掊之 掊:击破

【答案】C

【解析】C项,“复”是动词,弥补、补救;

句子译为:补救众人犯下的过失。故选C。

2.下列句子中加点词的意义和例句相同的一项是( )

例句:自伐者无功

A.此五霸之伐也 B.十年春,齐师伐我 C.坎坎伐檀兮 D.平伐其功

随堂练习

【答案】D

【解析】例句中的“伐”是动词,夸耀。

A项,“伐”是名词,功劳,功业。句意:这是五霸一般的功业啊。

B项,“伐”是动词,讨伐,攻打。句意:鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国。

C项,“伐”是动词,砍伐。句意:砍伐檀树声坎坎啊。

D项,“伐”是动词,夸耀。句意:屈原就夸耀自己的功劳。故选D。

3.理解性默写

(1)老子认为,人不但要了解别人,也要了解自己,即“___________,___________”,以提高自身修养。

(2)老子以树木为喻,表达大的事物总是从小的东西发展起来的道理的句子是:_____________,___________。

(3)老子认为,在事情将成之时,人们不够谨慎,开始懈怠,所以出现“___________,___________”的结果。

(4)在《<老子>四章》中,表达了“有”能给人便利,是因为“无”发挥了它的作用的句子是:__________,_______________。

随堂练习

【答案】(1)知人者智,自知者明 (2)合抱之木,生于毫末

(3)民之从事,常于几成而败之 (4)故有之以为利,无之以为用

(5)《老子》第三十三章中指出能战胜别人和能克制自己的弱点的重要性的两句是:_ ___________,_______________。

(6)《老子》第二十四章中指出自夸和自高自大的害处的两句是:___________________,___________________。

(7)《老子》第六十四章中指出做事情坚持如一,就不会失败的情况的两句是:______________,________________。

胜人者有力 自胜者强

慎终如始 则无败事

自伐者无功 自矜者不长

阅读下面两则材料,回答问题。

材料一:老子曰:“我有三宝,持而保之:一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。”老子秉承“不敢为天下先”等道家思想,不仅对我国古代思想文化的发展作出了重要贡献,而且对我国两千多年来思想文化的发展,产生了深远的影响。

材料二:孙中山先生提出“敢为天下先”的口号并以此投身于推翻腐朽的清王朝的事业,这一口号激发了无数爱国志士为国家民族前赴后继。1912年,在清王朝的灰飞烟灭中,中华民国诞生了。

老子凭“不敢为天下先”取得了卓越的成就,孙中山凭“敢为天下先”赢得了中华民国的“国父”之称。你如何看待“不敢为天下先”与“敢为天下先”呢?联系社会实际,谈谈你的感受与思考。

谢谢