统编版语文五年级下册 1古诗三首 解读赏析课件(33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文五年级下册 1古诗三首 解读赏析课件(33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-14 14:58:03 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

古诗三首

课件

统编版语文五年级下册

四时田园杂兴 ● 稚子弄冰 ● 村晚

引导

课前

同学们,谁来说说,在你眼中,童年是什么样的呢 (自由、天真、无忧无虑……)在同学们眼中童年真是多姿多彩!是啊,每一个人都有自己的童年往事,快乐也好辛酸也罢,都是我们生命中最珍贵的记忆。

现在,老师将带领大家穿越时空,去宋代感受一下当时人们的童年乐趣。

任务

教学

一

了解

古诗

二

学习

赏析

三

字词

积累

四

知识

拓展

zhòu

壹

第

首

四时田园杂兴 其三十一

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

yún

jì

gēng

bàng

sāng

【宋】范成大

了解古诗

本诗是南宋诗人范成大退居家乡后写的的田园诗。

范成大(1126年6月26日-1193年10月1日 ),字至能 (《宋史》等误作“致能” ),一字幼元,早年自号此山居士,晚号石湖居士。汉族,平江府吴县(今江苏省苏州市)人。南宋名臣、文学家。

《四时田园杂兴》共60首,宛如乡村生活的长幅画卷。本篇是其中 的一首。这首诗以朴实的语言、细致的描绘,热情地赞颂了农民紧张繁 忙的劳动生活。全诗语言通俗浅显,没有刻意追求的痕迹,文笔清新轻巧,流畅 自然,犹如一幅生动的农村风俗长卷,充溢着江南农村浓郁的乡土气息。

学习赏析

读一读

四时田园杂兴 其三十一

昼出/耘田/夜绩麻,村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学/种/瓜。

【宋】范成大

白天锄地,夜晚搓麻,农家男女都各司其事。小孩子不懂得种田织布之事,却也学着大人在桑树阴下种瓜。

译文:

学习赏析

记一记

四时田园杂兴 其三十一

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

【宋】范成大

注释:

耘田: 除草

绩麻: 把麻搓成线

各当家: 每人担任一定的工作

未解: 不懂

供: 从事,参加

傍: 靠近 阴: 树荫

学习赏析

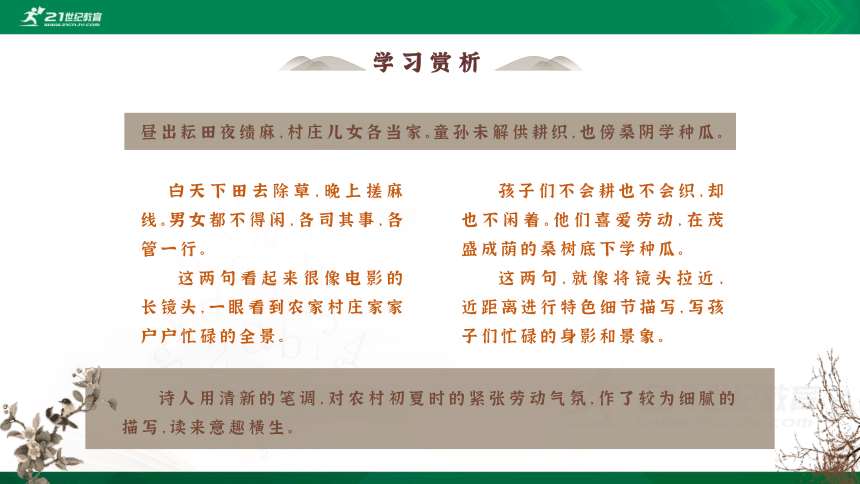

诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛,作了较为细腻的描写,读来意趣横生。

白天下田去除草,晚上搓麻线。男女都不得闲,各司其事,各管一行。

这两句看起来很像电影的长镜头,一眼看到农家村庄家家户户忙碌的全景。

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

孩子们不会耕也不会织,却也不闲着。他们喜爱劳动,在茂盛成荫的桑树底下学种瓜。

这两句,就像将镜头拉近,近距离进行特色细节描写,写孩子们忙碌的身影和景象。

学习赏析

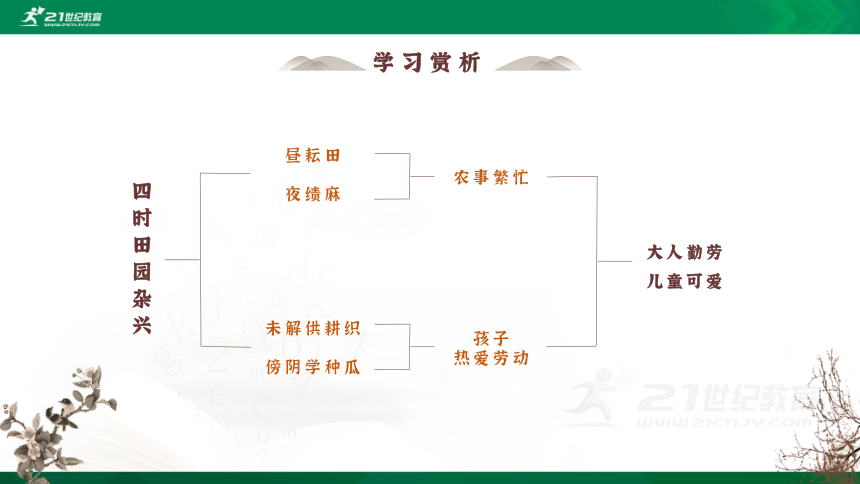

四时田园杂兴

昼耘田

夜绩麻

未解供耕织

傍阴学种瓜

农事繁忙

孩子

热爱劳动

大人勤劳

儿童可爱

字词积累

gēng

bàng

sāng

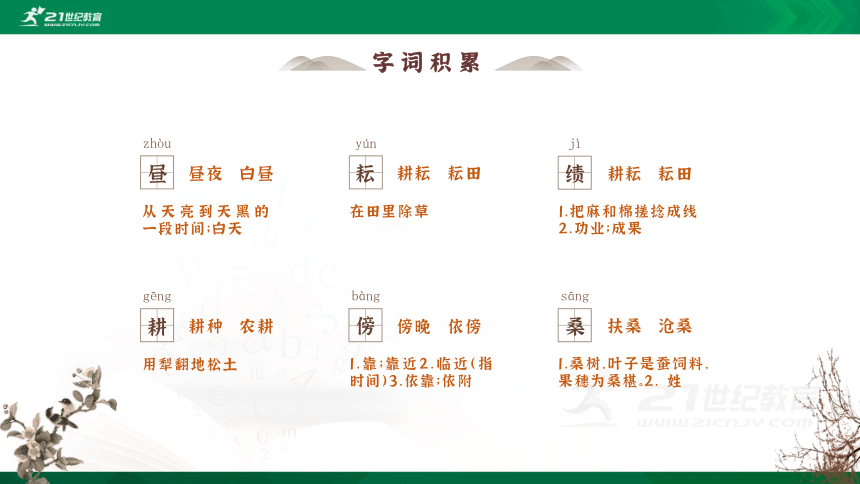

昼

zhòu

昼夜 白昼

从天亮到天黑的一段时间;白天

耘

yún

耕耘 耘田

在田里除草

绩

jì

1.把麻和棉搓捻成线

2.功业;成果

耕耘 耘田

耕种 农耕

用犁翻地松土

耕

傍

1.靠;靠近2.临近(指时间)3.依靠;依附

傍晚 依傍

桑

1.桑树,叶子是蚕饲料,果穗为桑椹。2. 姓

扶桑 沧桑

耕田 耘田

字词积累

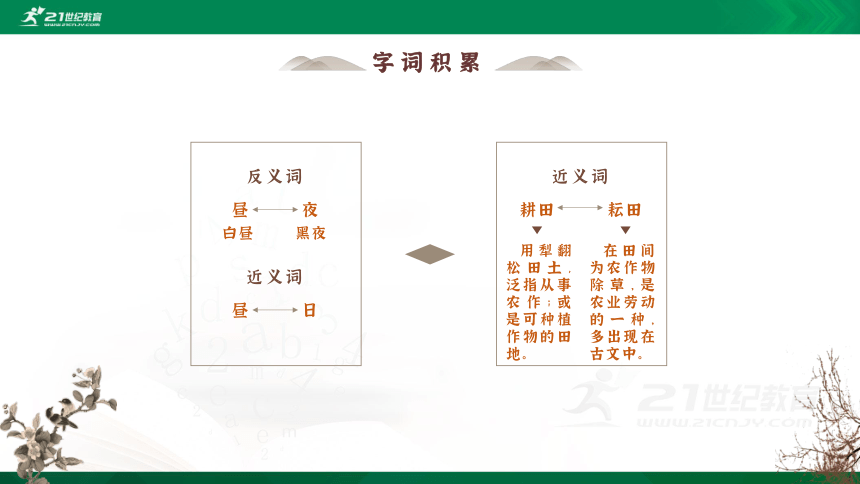

反义词

昼 夜

白昼 黑夜

近义词

昼 日

近义词

用犁翻松田土,泛指从事农作;或是可种植作物的田地。

在田间为农作物除草,是农业劳动的一种,多出现在古文中。

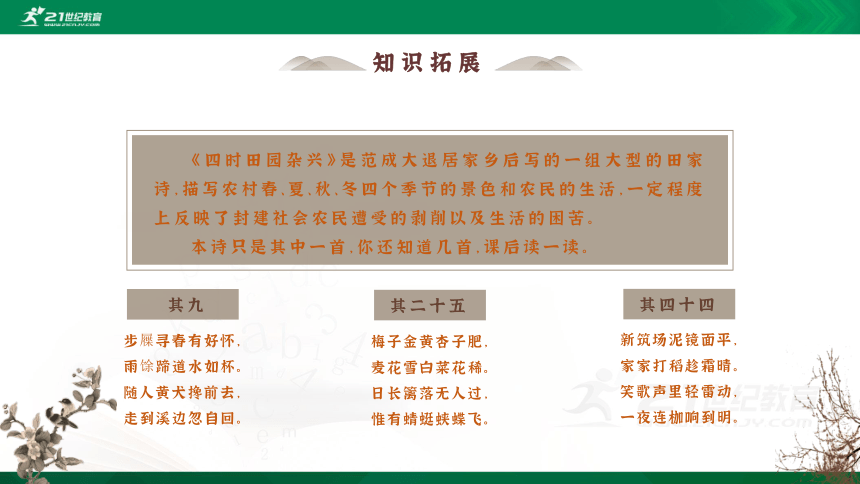

知识拓展

《四时田园杂兴》是范成大退居家乡后写的一组大型的田家诗,描写农村春、夏、秋、冬四个季节的景色和农民的生活,一定程度上反映了封建社会农民遭受的剥削以及生活的困苦。

本诗只是其中一首,你还知道几首,课后读一读。

其九

梅子金黄杏子肥,

麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,

惟有蜻蜓蛱蝶飞。

步屧寻春有好怀,

雨馀蹄道水如杯。

随人黄犬搀前去,

走到溪边忽自回。

其二十五

新筑场泥镜面平,

家家打稻趁霜晴。

笑歌声里轻雷动,

一夜连枷响到明。

其四十四

贰

第

首

稚子弄冰

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

【宋】杨万里

zhēng

qìng

了解古诗

本诗是南宋诗人杨万里所作。全诗四句,从小孩幼稚嗜玩的心理特征切入,为读者描绘了一幅稚气满纸而又诗意盎然的“脱冰作戏”的场景。

杨万里(1127-1206)字廷秀,号诚斋,吉州吉水(今属江西)人,绍兴二十四年(1154)进士。开禧二年卒,年八十,谥文节。《宋史》有传。与陆游、范成大、尤袤并称中兴四大诗人。其诗自成一体,称“诚斋体”。有《诚斋集》一百三十三卷。

学习赏析

读一读

稚子弄冰

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

【宋】杨万里

儿童早晨起来,将冻结在铜盆里的冰块脱下,用彩线穿起来当铮。敲出的声音像玉磬一般穿越树林,忽然冰锣敲碎落地,发出美玉摔碎般的声音

译文:

学习赏析

记一记

注释:

稚子:指幼稚、天真的孩子

脱晓冰:在这里指儿童晨起,从结成坚冰的铜盆里剜冰

钲:指古代的一种像锣的乐器。

磬:四声 古代打击乐器,形状像曲尺,用玉、石制成,可以悬挂在墙上。

玻璃:指古时候的一种天然玉石,也叫水玉,并不是现在的玻璃。

稚子弄冰

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

【宋】杨万里

学习赏析

全诗摄取瞬间快景避开直接描写,用生动形象的“穿林”响声和贴切的比喻,用老者的眼光开掘稚子的情趣。

对儿童玩冰的方式进行了描写。它的意思是说,清晨起来,儿童便从铜盆里取出夜间冻好的冰块,再用彩色丝线穿上当作银锣。

一块凉凉的冰有什么好玩的,更何况还是在天气寒冷的清晨,倒不如多睡会。但对于儿童来说,活泼、顽皮是他们的本性。以冰为锣,便是儿童自得其乐的盎然意趣。另外,诗中的儿童知道用“彩线”去穿成“银锣”,又凸显了儿童聪明精灵的一面。

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。

学习赏析

全诗突出了一个“稚”字,稚气和童趣能够使得儿童充满了活力,这是在大人身上很难有的。所以才会引起诗人的注意,将这种童趣化为诗趣。

儿童手提“银锣” 敲边跑,发出了玉磬般美妙的声音。这里的“穿”字用得极其高妙,它不仅有在林间奔跑的意思,还有声音效果的意思。冰块忽然掉在地上,摔碎了,那声音就像美玉落地摔碎一样。我们都知道冰块又硬又脆,冬天的地面也被冻得很硬,冰块落地自然就很容易摔碎。但如果你知道了这种情况,你可能就不会去这么做了。反而是天真的儿童,不会管那么多,只顾高兴地玩耍。

敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

学习赏析

稚子弄冰

色彩:金 彩 银

以冰为钲

自得其乐

天真活泼

童趣盎然

形态:盆

声音:

动作:脱 穿 敲

有色有声

穿林响

碎地声

有静有动

钲

晓

字词积累

破晓 知晓

1.天刚亮的时候

2.知道

3.使人知道

铜钲 钲歌

古代击乐器。青铜制,形似倒置铜钟,有长柄。用于行军。

磬

1.古代击乐器。用石或玉制成,形如曲尺,悬于架上,用木槌击奏。单一的叫特磬,成套的叫编磬。

2.寺庙中拜佛时敲打的钵形响器。用铜制成。

编磬 击磬

qìng

zhēng

xiǎo

晓

戈

书写时要注意

钲也作铮,同音

注意书写 掌握字意

默写记忆 组词理解

知识拓展

从这首诗几个动词中,你感受到了什么?

通过对小孩子一系列动作的描写,如“脱”字,形象传神地写出了孩子剜冰的样子,表现了孩子的天真烂漫。

这首诗中有哪些比喻,找一找?

把冰块比喻成“银钲”,把提着冰块敲比喻成“玉磬”,把冰块落地声比喻成“玻璃落地声”

这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

表达了诗人对儿童的喜爱和对田园生活的向往之情。

知识拓展

在中国古代诗词中,描写儿童字句俯拾皆是,每每读来,总让人忍俊不禁。可见人们无忧无虑、轻松惬意的童年时光,以及成人后对童年时代的向往之情,从古至今都是相同的。

课后读一读描写儿童的诗,了解体会古代人的童年时光。

《所见》

【唐】胡令能

蓬头稚子学垂纶,

侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,

怕得鱼惊不应人。

【清】袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。

《小儿垂钓》

【清】高鼎

草长莺飞二月天,

拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,

忙趁东风放纸鸢。

《村居》

叁

第

首

村 晚

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

【宋】雷震

bēi

yī

了解古诗

《村晚》是南宋诗人雷震创作的一首七言绝句。这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图,抒发了诗人对乡村晚景的喜爱和赞美之情

从这首诗风格看,这首诗约作于作者晚年隐居,游览农家之时、

雷震,生平不详。或以为眉州(今四川眉山)人,宋宁宗嘉定年间进士。又说是南昌(今属江西)人,宋度宗咸淳元年(1265年)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

学习赏析

读一读

村 晚

草满/池塘/水/满陂,山衔/落日/浸/寒漪。

牧童/归去/横/牛背,短笛/无腔/信/口/吹。

【宋】雷震

池塘四周长满了水草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

译文:

学习赏析

记一记

村 晚

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

【宋】雷震

注释:

陂:池塘的岸

衔:口里含着。此指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

浸:淹没

寒漪:带有凉意的水纹。漪,水波。

横牛背:横坐在牛背上

腔:曲调

信口:随口

学习赏析

以池塘为中心,往池塘中加入草、山影、日影,描绘出一幅色调鲜明的大景。这些景物,色彩和谐,基调清新,有了这样的环境,那牧童自然就是悠哉悠哉、无忧无虑了…

诗的第一句先从池塘开始入笔,诗人连用了两个“满“字,写了草和池塘两种景物,充满着画面感,其实也已暗示了季节是在春末。第二句”山衔落日浸寒漪“用了两个绝妙的动词,一个”衔“字将太阳落入山间的景象写得颇为传神,可谓十分高明;而”浸“字有完全没入水中之意,有了青山和落日的加入,池塘就变得更加有趣和热闹了。

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

学习赏析

田间的牧童吹笛本来就是为图一乐,他不会正儿八经地吹,对他来说这本就是件很随性的事。这最后两句诗,看似信手拈来,但却字字珠玑,无一个表达闲适意思的词语,但读来却令人深切地感受到牧童的悠闲,可谓相当高明。

以前两句作为这幅画的大背景,后两句主人公出场了。为了写出牧童的悠闲情态,诗人从视觉和听觉两个方面入手。视觉上这位牧童是横着坐在牛背上,可见他是调皮的。而牧童吹笛的诗作不少,但一般只写到吹笛的动作,很少有对笛声的详细描写,就算有也是写笛声优美。在这首诗中,诗人却不落俗套,写牧童的笛子吹得没有像样的腔调,其实这才是最真实的。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

学习赏析

村晚

景

一幅

悠然恬静的乡村

晚景图

草 池塘

幽雅美丽

牧童

山 落日

横牛背

信口吹

无忧无虑

陂

字词积累

陂塘 陂池

1.池塘

2.池塘的岸

3.山坡

漪

涟漪 清漪

水波纹

bēi

yī

陂(pō):陂陀,不平坦。

多音多意:

陂(pí):地名,如湖北黄陂。

注意区分和书写记忆

[陂]

连一连:

[寒漪]

[腔]

[信口]

曲调

池岸

随口

水中波纹

知识拓展

诗中的“陂”和“池塘”意思一样吗?

它们的意思是相同的,都是包括了池塘和池边上的岸上两部分

理解寒漪、 “浸”是什么意思?

指的是清凉的水面波纹,“浸”是倒映在水中的意思。

“牧童”是指什么人? “归去”是指去哪里?

放牛放羊的儿童,这里指的是放牛娃,“归去”是指去村里,回家。

知识拓展

在古诗里,很多诗人都喜欢描写“牧童”这一形象。在古代,牛是生产劳动中不可或缺的,也是孩童的忠实伴侣。牧童、短笛、老牛三者完美地组成了一幅乡村图画。牧童的形象纯朴率真,寄托着诗人对快乐童年的追忆,下面我们一起欣赏几首有名的“牧童诗”吧!

《村行》

【唐】吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饭饱黄昏后,

不脱蓑衣卧月明。

【唐】成彦雄

暧暧村烟暮,

牧童出深坞。

骑牛不顾人,

吹笛寻山去。

《牧童》

【宋】黄庭坚

骑牛远远过前村,

吹笛风斜隔岸闻。

多少长安名利客,

机关用尽不如君。

《牧童》

谢谢观看

品诗词意境 悟人生哲理

古诗三首

课件

统编版语文五年级下册

四时田园杂兴 ● 稚子弄冰 ● 村晚

引导

课前

同学们,谁来说说,在你眼中,童年是什么样的呢 (自由、天真、无忧无虑……)在同学们眼中童年真是多姿多彩!是啊,每一个人都有自己的童年往事,快乐也好辛酸也罢,都是我们生命中最珍贵的记忆。

现在,老师将带领大家穿越时空,去宋代感受一下当时人们的童年乐趣。

任务

教学

一

了解

古诗

二

学习

赏析

三

字词

积累

四

知识

拓展

zhòu

壹

第

首

四时田园杂兴 其三十一

昼出耘田夜绩麻,

村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,

也傍桑阴学种瓜。

yún

jì

gēng

bàng

sāng

【宋】范成大

了解古诗

本诗是南宋诗人范成大退居家乡后写的的田园诗。

范成大(1126年6月26日-1193年10月1日 ),字至能 (《宋史》等误作“致能” ),一字幼元,早年自号此山居士,晚号石湖居士。汉族,平江府吴县(今江苏省苏州市)人。南宋名臣、文学家。

《四时田园杂兴》共60首,宛如乡村生活的长幅画卷。本篇是其中 的一首。这首诗以朴实的语言、细致的描绘,热情地赞颂了农民紧张繁 忙的劳动生活。全诗语言通俗浅显,没有刻意追求的痕迹,文笔清新轻巧,流畅 自然,犹如一幅生动的农村风俗长卷,充溢着江南农村浓郁的乡土气息。

学习赏析

读一读

四时田园杂兴 其三十一

昼出/耘田/夜绩麻,村庄/儿女/各当家。

童孙/未解/供耕织,也傍/桑阴/学/种/瓜。

【宋】范成大

白天锄地,夜晚搓麻,农家男女都各司其事。小孩子不懂得种田织布之事,却也学着大人在桑树阴下种瓜。

译文:

学习赏析

记一记

四时田园杂兴 其三十一

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

【宋】范成大

注释:

耘田: 除草

绩麻: 把麻搓成线

各当家: 每人担任一定的工作

未解: 不懂

供: 从事,参加

傍: 靠近 阴: 树荫

学习赏析

诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛,作了较为细腻的描写,读来意趣横生。

白天下田去除草,晚上搓麻线。男女都不得闲,各司其事,各管一行。

这两句看起来很像电影的长镜头,一眼看到农家村庄家家户户忙碌的全景。

昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。

孩子们不会耕也不会织,却也不闲着。他们喜爱劳动,在茂盛成荫的桑树底下学种瓜。

这两句,就像将镜头拉近,近距离进行特色细节描写,写孩子们忙碌的身影和景象。

学习赏析

四时田园杂兴

昼耘田

夜绩麻

未解供耕织

傍阴学种瓜

农事繁忙

孩子

热爱劳动

大人勤劳

儿童可爱

字词积累

gēng

bàng

sāng

昼

zhòu

昼夜 白昼

从天亮到天黑的一段时间;白天

耘

yún

耕耘 耘田

在田里除草

绩

jì

1.把麻和棉搓捻成线

2.功业;成果

耕耘 耘田

耕种 农耕

用犁翻地松土

耕

傍

1.靠;靠近2.临近(指时间)3.依靠;依附

傍晚 依傍

桑

1.桑树,叶子是蚕饲料,果穗为桑椹。2. 姓

扶桑 沧桑

耕田 耘田

字词积累

反义词

昼 夜

白昼 黑夜

近义词

昼 日

近义词

用犁翻松田土,泛指从事农作;或是可种植作物的田地。

在田间为农作物除草,是农业劳动的一种,多出现在古文中。

知识拓展

《四时田园杂兴》是范成大退居家乡后写的一组大型的田家诗,描写农村春、夏、秋、冬四个季节的景色和农民的生活,一定程度上反映了封建社会农民遭受的剥削以及生活的困苦。

本诗只是其中一首,你还知道几首,课后读一读。

其九

梅子金黄杏子肥,

麦花雪白菜花稀。

日长篱落无人过,

惟有蜻蜓蛱蝶飞。

步屧寻春有好怀,

雨馀蹄道水如杯。

随人黄犬搀前去,

走到溪边忽自回。

其二十五

新筑场泥镜面平,

家家打稻趁霜晴。

笑歌声里轻雷动,

一夜连枷响到明。

其四十四

贰

第

首

稚子弄冰

稚子金盆脱晓冰,

彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,

忽作玻璃碎地声。

【宋】杨万里

zhēng

qìng

了解古诗

本诗是南宋诗人杨万里所作。全诗四句,从小孩幼稚嗜玩的心理特征切入,为读者描绘了一幅稚气满纸而又诗意盎然的“脱冰作戏”的场景。

杨万里(1127-1206)字廷秀,号诚斋,吉州吉水(今属江西)人,绍兴二十四年(1154)进士。开禧二年卒,年八十,谥文节。《宋史》有传。与陆游、范成大、尤袤并称中兴四大诗人。其诗自成一体,称“诚斋体”。有《诚斋集》一百三十三卷。

学习赏析

读一读

稚子弄冰

稚子/金盆/脱晓冰,彩丝/穿取/当银钲。

敲成/玉磬/穿林响,忽作/玻璃/碎地声。

【宋】杨万里

儿童早晨起来,将冻结在铜盆里的冰块脱下,用彩线穿起来当铮。敲出的声音像玉磬一般穿越树林,忽然冰锣敲碎落地,发出美玉摔碎般的声音

译文:

学习赏析

记一记

注释:

稚子:指幼稚、天真的孩子

脱晓冰:在这里指儿童晨起,从结成坚冰的铜盆里剜冰

钲:指古代的一种像锣的乐器。

磬:四声 古代打击乐器,形状像曲尺,用玉、石制成,可以悬挂在墙上。

玻璃:指古时候的一种天然玉石,也叫水玉,并不是现在的玻璃。

稚子弄冰

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。

敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

【宋】杨万里

学习赏析

全诗摄取瞬间快景避开直接描写,用生动形象的“穿林”响声和贴切的比喻,用老者的眼光开掘稚子的情趣。

对儿童玩冰的方式进行了描写。它的意思是说,清晨起来,儿童便从铜盆里取出夜间冻好的冰块,再用彩色丝线穿上当作银锣。

一块凉凉的冰有什么好玩的,更何况还是在天气寒冷的清晨,倒不如多睡会。但对于儿童来说,活泼、顽皮是他们的本性。以冰为锣,便是儿童自得其乐的盎然意趣。另外,诗中的儿童知道用“彩线”去穿成“银锣”,又凸显了儿童聪明精灵的一面。

稚子金盆脱晓冰,彩丝穿取当银钲。

学习赏析

全诗突出了一个“稚”字,稚气和童趣能够使得儿童充满了活力,这是在大人身上很难有的。所以才会引起诗人的注意,将这种童趣化为诗趣。

儿童手提“银锣” 敲边跑,发出了玉磬般美妙的声音。这里的“穿”字用得极其高妙,它不仅有在林间奔跑的意思,还有声音效果的意思。冰块忽然掉在地上,摔碎了,那声音就像美玉落地摔碎一样。我们都知道冰块又硬又脆,冬天的地面也被冻得很硬,冰块落地自然就很容易摔碎。但如果你知道了这种情况,你可能就不会去这么做了。反而是天真的儿童,不会管那么多,只顾高兴地玩耍。

敲成玉磬穿林响,忽作玻璃碎地声。

学习赏析

稚子弄冰

色彩:金 彩 银

以冰为钲

自得其乐

天真活泼

童趣盎然

形态:盆

声音:

动作:脱 穿 敲

有色有声

穿林响

碎地声

有静有动

钲

晓

字词积累

破晓 知晓

1.天刚亮的时候

2.知道

3.使人知道

铜钲 钲歌

古代击乐器。青铜制,形似倒置铜钟,有长柄。用于行军。

磬

1.古代击乐器。用石或玉制成,形如曲尺,悬于架上,用木槌击奏。单一的叫特磬,成套的叫编磬。

2.寺庙中拜佛时敲打的钵形响器。用铜制成。

编磬 击磬

qìng

zhēng

xiǎo

晓

戈

书写时要注意

钲也作铮,同音

注意书写 掌握字意

默写记忆 组词理解

知识拓展

从这首诗几个动词中,你感受到了什么?

通过对小孩子一系列动作的描写,如“脱”字,形象传神地写出了孩子剜冰的样子,表现了孩子的天真烂漫。

这首诗中有哪些比喻,找一找?

把冰块比喻成“银钲”,把提着冰块敲比喻成“玉磬”,把冰块落地声比喻成“玻璃落地声”

这首诗表达了诗人什么样的思想感情?

表达了诗人对儿童的喜爱和对田园生活的向往之情。

知识拓展

在中国古代诗词中,描写儿童字句俯拾皆是,每每读来,总让人忍俊不禁。可见人们无忧无虑、轻松惬意的童年时光,以及成人后对童年时代的向往之情,从古至今都是相同的。

课后读一读描写儿童的诗,了解体会古代人的童年时光。

《所见》

【唐】胡令能

蓬头稚子学垂纶,

侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,

怕得鱼惊不应人。

【清】袁枚

牧童骑黄牛,

歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,

忽然闭口立。

《小儿垂钓》

【清】高鼎

草长莺飞二月天,

拂堤杨柳醉春烟。

儿童散学归来早,

忙趁东风放纸鸢。

《村居》

叁

第

首

村 晚

草满池塘水满陂,

山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,

短笛无腔信口吹。

【宋】雷震

bēi

yī

了解古诗

《村晚》是南宋诗人雷震创作的一首七言绝句。这是一首描写农村晚景的诗。诗人即景而写,构成了一幅饶有生活情趣的农村晚景图,抒发了诗人对乡村晚景的喜爱和赞美之情

从这首诗风格看,这首诗约作于作者晚年隐居,游览农家之时、

雷震,生平不详。或以为眉州(今四川眉山)人,宋宁宗嘉定年间进士。又说是南昌(今属江西)人,宋度宗咸淳元年(1265年)进士。其诗见《宋诗纪事》卷七十四。

学习赏析

读一读

村 晚

草满/池塘/水/满陂,山衔/落日/浸/寒漪。

牧童/归去/横/牛背,短笛/无腔/信/口/吹。

【宋】雷震

池塘四周长满了水草,池塘里的水几乎溢出了塘岸,山像是衔着落日似地倒映在波光荡漾的水面上。放牛的孩子横坐在牛背上,慢慢的朝家而去,拿着短笛随便地吹奏着不成调的曲子。

译文:

学习赏析

记一记

村 晚

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

【宋】雷震

注释:

陂:池塘的岸

衔:口里含着。此指落日西沉,半挂在山腰,像被山咬住了。

浸:淹没

寒漪:带有凉意的水纹。漪,水波。

横牛背:横坐在牛背上

腔:曲调

信口:随口

学习赏析

以池塘为中心,往池塘中加入草、山影、日影,描绘出一幅色调鲜明的大景。这些景物,色彩和谐,基调清新,有了这样的环境,那牧童自然就是悠哉悠哉、无忧无虑了…

诗的第一句先从池塘开始入笔,诗人连用了两个“满“字,写了草和池塘两种景物,充满着画面感,其实也已暗示了季节是在春末。第二句”山衔落日浸寒漪“用了两个绝妙的动词,一个”衔“字将太阳落入山间的景象写得颇为传神,可谓十分高明;而”浸“字有完全没入水中之意,有了青山和落日的加入,池塘就变得更加有趣和热闹了。

草满池塘水满陂,山衔落日浸寒漪。

学习赏析

田间的牧童吹笛本来就是为图一乐,他不会正儿八经地吹,对他来说这本就是件很随性的事。这最后两句诗,看似信手拈来,但却字字珠玑,无一个表达闲适意思的词语,但读来却令人深切地感受到牧童的悠闲,可谓相当高明。

以前两句作为这幅画的大背景,后两句主人公出场了。为了写出牧童的悠闲情态,诗人从视觉和听觉两个方面入手。视觉上这位牧童是横着坐在牛背上,可见他是调皮的。而牧童吹笛的诗作不少,但一般只写到吹笛的动作,很少有对笛声的详细描写,就算有也是写笛声优美。在这首诗中,诗人却不落俗套,写牧童的笛子吹得没有像样的腔调,其实这才是最真实的。

牧童归去横牛背,短笛无腔信口吹。

学习赏析

村晚

景

一幅

悠然恬静的乡村

晚景图

草 池塘

幽雅美丽

牧童

山 落日

横牛背

信口吹

无忧无虑

陂

字词积累

陂塘 陂池

1.池塘

2.池塘的岸

3.山坡

漪

涟漪 清漪

水波纹

bēi

yī

陂(pō):陂陀,不平坦。

多音多意:

陂(pí):地名,如湖北黄陂。

注意区分和书写记忆

[陂]

连一连:

[寒漪]

[腔]

[信口]

曲调

池岸

随口

水中波纹

知识拓展

诗中的“陂”和“池塘”意思一样吗?

它们的意思是相同的,都是包括了池塘和池边上的岸上两部分

理解寒漪、 “浸”是什么意思?

指的是清凉的水面波纹,“浸”是倒映在水中的意思。

“牧童”是指什么人? “归去”是指去哪里?

放牛放羊的儿童,这里指的是放牛娃,“归去”是指去村里,回家。

知识拓展

在古诗里,很多诗人都喜欢描写“牧童”这一形象。在古代,牛是生产劳动中不可或缺的,也是孩童的忠实伴侣。牧童、短笛、老牛三者完美地组成了一幅乡村图画。牧童的形象纯朴率真,寄托着诗人对快乐童年的追忆,下面我们一起欣赏几首有名的“牧童诗”吧!

《村行》

【唐】吕岩

草铺横野六七里,

笛弄晚风三四声。

归来饭饱黄昏后,

不脱蓑衣卧月明。

【唐】成彦雄

暧暧村烟暮,

牧童出深坞。

骑牛不顾人,

吹笛寻山去。

《牧童》

【宋】黄庭坚

骑牛远远过前村,

吹笛风斜隔岸闻。

多少长安名利客,

机关用尽不如君。

《牧童》

谢谢观看

品诗词意境 悟人生哲理

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 祖父的园子

- 3* 月是故乡明

- 4* 梅花魂

- 口语交际:走进他们的童年岁月

- 习作:那一刻,我长大了

- 语文园地

- 第二单元

- 5 草船借箭

- 6 景阳冈

- 7* 猴王出世

- 8* 红楼春趣

- 口语交际:怎么表演课本剧

- 习作:写读后感

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 第四单元

- 9 古诗三首

- 10 青山处处埋忠骨

- 11 军神

- 12* 清贫

- 习作:他____了

- 语文园地

- 第五单元

- 13 人物描写一组

- 14 刷子李

- 习作例文

- 习作:形形色色的人

- 第六单元

- 15 自相矛盾

- 16 田忌赛马

- 17 跳水

- 习作:神奇的探险之旅

- 语文园地

- 第七单元

- 18 威尼斯的小艇

- 19 牧场之国

- 20* 金字塔

- 口语交际:我是小小讲解员

- 习作:中国的世界文化遗产

- 语文园地

- 第八单元

- 21 杨氏之子

- 22 手指

- 23* 童年的发现

- 口语交际:我们都来讲笑话

- 习作:漫画的启示

- 语文园地