2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册5.1《论语》十二章 课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-13 11:55:43 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

统编高中语文选择性必修上册

《论语》知识复习

《论语》是儒家经典之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。

《论语》内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面。早在春秋后期孔子设坛讲学时期,其主体内容就已初始创成;孔子去世以后,他的弟子和再传弟子代代传授他的言论,并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来,因此称为“论”;《论语》主要记载孔子及其弟子的言行,因此称为“语”。现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

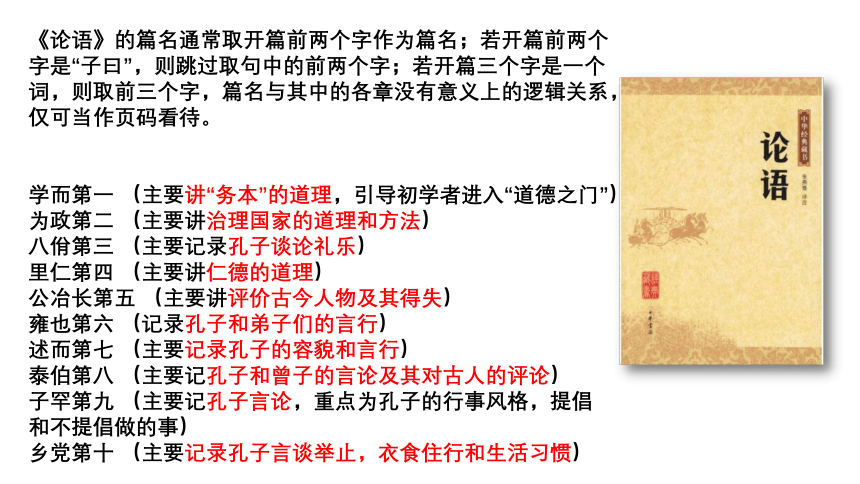

《论语》的篇名通常取开篇前两个字作为篇名;若开篇前两个字是“子曰”,则跳过取句中的前两个字;若开篇三个字是一个词,则取前三个字,篇名与其中的各章没有意义上的逻辑关系,仅可当作页码看待。

学而第一 (主要讲“务本”的道理,引导初学者进入“道德之门”)

为政第二 (主要讲治理国家的道理和方法)

八佾第三 (主要记录孔子谈论礼乐)

里仁第四 (主要讲仁德的道理)

公冶长第五 (主要讲评价古今人物及其得失)

雍也第六 (记录孔子和弟子们的言行)

述而第七 (主要记录孔子的容貌和言行)

泰伯第八 (主要记孔子和曾子的言论及其对古人的评论)

子罕第九 (主要记孔子言论,重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事)

乡党第十 (主要记录孔子言谈举止,衣食住行和生活习惯)

先进第十一 (主要记录孔子教育言论和对其弟子的评论)

颜渊第十二 (主要讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世)

子路第十三 (主要记录孔子论述为人和为政的道理)

宪问第十四 (主要记录孔子和其弟子论修身为人之道,以及对古人的评价)

卫灵公第十五(主要记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论)

季氏第十六 (主要记孔子论君子修身,以及如何用礼法治国)

阳货第十七 (主要记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道)

微子第十八 (主要记录古代圣贤事迹、孔子众人周游列国中的言行及周游途中世人对于乱世的看法)

子张第十九 (主要记录孔子和弟子们探讨求学为道的言论,弟子们对于孔子的敬仰赞颂)

尧曰第二十 (主要记录古代圣贤的言论和孔子对于为政的论述)

《论语》知识复习

作为儒家经典的《论语》,其内容博大精深,包罗万象,《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴——仁,

社会政治范畴——礼,

认识方法论范畴——中庸。

仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态就是“仁”。孔子确立的仁的范畴,进而将礼阐述为适应仁、表达仁的一种合理的社会关系与待人接物的规范,进而明确“中庸”的系统方法论原则。“仁”是《论语》的思想核心。

“四书”“五经”“十三经”

四书名单:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四部作品。

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,合称“五经”。五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,相传它们都经过儒家创始人之一的孔子的编辑或修改。

秦始皇“焚书坑儒”,据说经秦火一炬,《乐经》从此失传,东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经;

唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋谷梁传》、《尔雅》,共十二经。

至圣先师—孔子

儒家学派创始人。

贤人七十二。

孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。

世界十大文化名人”之首

至圣先师—孔子

第一章品读

1.14子日:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

(1)就:靠近、看齐。

(2)有道:指有道德的人。

(3)正:匡正、端正。

孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

6.11子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

6.3哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

至圣先师—孔子

3.3子日:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

孔子说:“一个人没有仁爱之心,遵守礼仪有什么用?一个人没有仁爱之心,礼乐有什么用?”

(1)仁:仁德

(2)如礼何:“如…何”是古代常用句式,当中一般插入代词、名词或其他词语,意思是“把(对)…怎么样(怎么办)”。礼,指各种礼节规范。

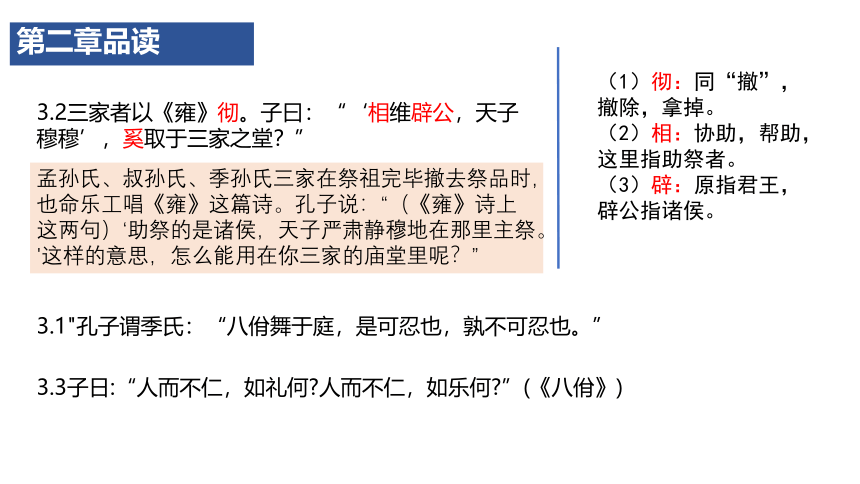

第二章品读

3.1"孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

文化常识:按照周礼,天子乐舞用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾。季孙氏为鲁国正卿。

3.2三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

第二章品读

(1)彻:同“撤”,撤除,拿掉。

(2)相:协助,帮助,这里指助祭者。

(3)辟:原指君王,辟公指诸侯。

孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家在祭祖完毕撤去祭品时,也命乐工唱《雍》这篇诗。孔子说:“(《雍》诗上这两句)‘助祭的是诸侯,天子严肃静穆地在那里主祭。'这样的意思,怎么能用在你三家的庙堂里呢?”

3.3子日:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

3.1"孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

至圣先师—孔子

4.8子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

道:学问、人生哲理

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

第三、十一章品读

1.闻道迫切。

2.明白自己所求。

3.真正了解,深信不疑。

4.死守善道。

4.15子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

①贯:贯穿,贯通。如以绳穿物。

②忠恕:据朱熹注,尽己之心以待人叫作“忠”,推己及人叫作“恕”。

在孔子的思想体系中,忠恕之道占有极为重要的地位,是“仁”在现实社会生活中的实际运用,儒家为人处世的基本原则,强调的是个人对人对己的根本道理。在本章中,曾子将孔子的仁学思想归结为忠恕之道,其本身就有着深远的意义。他不仅指明了人与人之间相处时的基本道德准则,也为促进社会的和谐发展起到了积极意义。可以说,行忠恕之道就是行仁道。

第三、十一章品读

第三、十一章品读

15.24子贡问日:“有一言而可以终身行之者乎 ”子日:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

①一言:一个字。言,字。

②恕:推己及人,即“己所不欲,勿施于人"。

5.12子贡:“我不欲人之加诸我也,吾意欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”

至圣先师—孔子

4.16子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

喻:通晓,明白。

孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

第四章品读

4.10子曰:“君子之于天下也,无适(dí)也,无莫也,义之与比。”

①适(dí):意为专主、依从。

②莫:不肯。无适无莫,指做事不固执。

③义:义理。比:亲近、依附。

孔子说“君子对于天下的事,没有规定一定要怎样做,也没有规定一定不要怎样做,而只是以义为行事准则。”

4.11子曰:”君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。“

至圣先师—孔子

4.17子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

第五章品读

4.1 子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?''

孔子说:“居住在有仁风的地方才好。选择住处,不居住在有仁风的地方,怎能说是明智呢?”

4.14 子曰:“不患无位,患所以立。不患莫己知,求为可知也。”

9.19子日:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

①未成一篑(kui):只差一筐土没有成功。篑,盛土的竹筐。

②止,吾止也:停下来。是我自己停下来的。

③平地:填平洼地

第八、九章品读

9.26子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

9.29子日:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。(《礼记-中庸》)

智者明达事理,不为小节所困扰,所以不惑;

仁者乐天听命,不考虑个人的厉害得失,所以不忧;

勇者坚持正义,俯仰无愧,所以不惧。

12.1颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目”。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《顏渊》)

克已复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞。称许。

目:条目,细则。

事:实践。从事。

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”

颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

第十章品读

6.18子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

第六、七章品读

8.7曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(《泰伯》)

士不可以不志向远大,意志坚强,因为他责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大。

19.1子张曰:“士见危致命,见得思义,祭思敬,丧思哀,其可已矣。”

3.12祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”

17.9子日:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨”。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

①小子:老师对学生的称呼。

②夫:那

③兴:指激发人的感情

④观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

⑤群:提高人的人际交往能力。

⑥怨:指讽刺时政。

⑦迩(ěr):近。

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

第十二章品读

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

文本探究

第一章:君子的日常言行的基本要求

第二章:谈论礼乐,礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

第三章:君子之道:对真理或某种信仰追求

第四章:义利的角度来区别君子与小人

十二章分别阐述了什么道理

第五章:君子提高道德修养的方法:自我反省

第六章:文与质的合理互补关系和君子的人格模式

文本探究

第七章:士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气

第八章:功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

第九章:君子的基本品质:仁、智、勇

第十章:实行仁的途径:克己复礼

十二章分别阐述了什么道理

第十一章:君子的品质:己所不欲,勿施于人

第十二章:概括了《诗经》的社会价值

文本探究

《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

君子的品质:食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言、喻于义、见贤思齐、不惑不忧不惧、克己复礼、己所不欲勿施于人。

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“仁”首先是指“爱人”,子曰“仁者爱人”,仁是一种处理人与人之间关系的准则,它根源于家庭内部的血亲关系因此强调血缘纽带,强调亲亲、孝悌,故“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”。“仁”的第二个含义是从个体的角度讲,是一种个体人格所能达到的最高境界和全面修养的标志,“为仁由己,而由人乎哉”;如果从社会角度来讲,仁则代表一种至善至美的“理想国”,是人类崇高的社会境界,“如有王者,必世而后仁。”

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“礼”首先是一种道德准则和行为规范,是个体立身的基石,子曰“君子博学于文,约之以礼”;其次是一种社会政治制度,即以血缘为根基、以等级为特征的统治体系。儒家强调礼治而不是法治,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

文本探究

孔子生活在一个战乱的年代,它为什么还要提倡这样一套显然不会被统治者采纳的体系?

孔子所处的时代是一个“礼崩乐坏”的时代,社会秩序处于混乱状态。面对严重的社会危机,各家各派都在寻求医治社会弊病的良方。道家以无为而治为救世之方,墨家以兼爱非攻为平乱之术。以孔子为代表的儒家则认为,要维护社会秩序,必须恢复周王朝所建立的一整套礼仪规范,亦即“复礼”。如何“复礼”?孔子感到,单纯采取强制性的手段,已经不能奏效。因为当时诸侯割据,周天子的威仪已经丧失。

拓展提升

19世纪德国著名的哲学家黑格尔,对孔子及《论语》不以为然。他说:“我们看到孔子和他的弟子们的谈话《论语》,里面所讲的是一种常识道德,这种常识道德我们在哪里都找得到,在哪一个民族里都找得到,可能还要好些,这是毫无出色之处的东西。”

“孔子只是一个求实惠的世间智者,在他那里思辨的哲学是一点也没有的,至于一些善良的、老练的、道德的教训,从里面我们不能获得什么特殊的东西。西塞罗留给我们的《政治义务论》,便是一本道德教训的书,比孔子的书内容丰富,而且更好。”

最后得出结论:“我们根据孔子的原著可以断言:为了保持孔子的名声,假如他的书从来未曾有过翻译,那倒是更好的事情。”

思考:你如何看待康德的观点,应该怎么对待《论语》,其是否还有当代价值?

拓展提升

《论语》的当代价值

以个人主义价值观为核心的伦理道德体系确实需要论语的智慧。《论语》中很多精辟的论断对现代价值观的培育有借鉴意义。但是论语的理论体系必须加入科学、民主、法律、公平等等现代文明元素并深入到它的理论内核之中去,才能与健全的商品时代的主流文化相和谐,也才能真正建立一个和谐社会。一言以蔽之,必须“取其精华,去其糟粕”。

统编高中语文选择性必修上册

《论语》知识复习

《论语》是儒家经典之一,是一部以记言为主的语录体散文集,主要以语录和对话文体的形式记录了孔子及其弟子的言行,集中体现了孔子的政治、审美、道德伦理和功利等价值思想。

《论语》内容涉及政治、教育、文学、哲学以及立身处世的道理等多方面。早在春秋后期孔子设坛讲学时期,其主体内容就已初始创成;孔子去世以后,他的弟子和再传弟子代代传授他的言论,并逐渐将这些口头记诵的语录言行记录下来,因此称为“论”;《论语》主要记载孔子及其弟子的言行,因此称为“语”。现存《论语》20篇,492章,其中记录孔子与弟子及时人谈论之语约444章,记孔门弟子相互谈论之语48章。

《论语》的篇名通常取开篇前两个字作为篇名;若开篇前两个字是“子曰”,则跳过取句中的前两个字;若开篇三个字是一个词,则取前三个字,篇名与其中的各章没有意义上的逻辑关系,仅可当作页码看待。

学而第一 (主要讲“务本”的道理,引导初学者进入“道德之门”)

为政第二 (主要讲治理国家的道理和方法)

八佾第三 (主要记录孔子谈论礼乐)

里仁第四 (主要讲仁德的道理)

公冶长第五 (主要讲评价古今人物及其得失)

雍也第六 (记录孔子和弟子们的言行)

述而第七 (主要记录孔子的容貌和言行)

泰伯第八 (主要记孔子和曾子的言论及其对古人的评论)

子罕第九 (主要记孔子言论,重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事)

乡党第十 (主要记录孔子言谈举止,衣食住行和生活习惯)

先进第十一 (主要记录孔子教育言论和对其弟子的评论)

颜渊第十二 (主要讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世)

子路第十三 (主要记录孔子论述为人和为政的道理)

宪问第十四 (主要记录孔子和其弟子论修身为人之道,以及对古人的评价)

卫灵公第十五(主要记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论)

季氏第十六 (主要记孔子论君子修身,以及如何用礼法治国)

阳货第十七 (主要记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道)

微子第十八 (主要记录古代圣贤事迹、孔子众人周游列国中的言行及周游途中世人对于乱世的看法)

子张第十九 (主要记录孔子和弟子们探讨求学为道的言论,弟子们对于孔子的敬仰赞颂)

尧曰第二十 (主要记录古代圣贤的言论和孔子对于为政的论述)

《论语》知识复习

作为儒家经典的《论语》,其内容博大精深,包罗万象,《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴——仁,

社会政治范畴——礼,

认识方法论范畴——中庸。

仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态就是“仁”。孔子确立的仁的范畴,进而将礼阐述为适应仁、表达仁的一种合理的社会关系与待人接物的规范,进而明确“中庸”的系统方法论原则。“仁”是《论语》的思想核心。

“四书”“五经”“十三经”

四书名单:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》四部作品。

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》,合称“五经”。五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,相传它们都经过儒家创始人之一的孔子的编辑或修改。

秦始皇“焚书坑儒”,据说经秦火一炬,《乐经》从此失传,东汉在此基础上加上《论语》、《孝经》,共七经;

唐时加上《周礼》、《礼记》、《春秋公羊传》,《春秋谷梁传》、《尔雅》,共十二经。

至圣先师—孔子

儒家学派创始人。

贤人七十二。

孔圣人、至圣、至圣先师、大成至圣文宣王先师、万世师表。

世界十大文化名人”之首

至圣先师—孔子

第一章品读

1.14子日:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《学而》)

(1)就:靠近、看齐。

(2)有道:指有道德的人。

(3)正:匡正、端正。

孔子说:“君子,饮食不求饱足,居住不要求舒适,对工作勤劳敏捷,说话却小心谨慎,到有道的人那里去匡正自己,这样可以说是好学了。”

6.11子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉,回也!”

6.3哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过,不幸短命死矣,今也则亡,未闻好学者也。”

至圣先师—孔子

3.3子日:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

孔子说:“一个人没有仁爱之心,遵守礼仪有什么用?一个人没有仁爱之心,礼乐有什么用?”

(1)仁:仁德

(2)如礼何:“如…何”是古代常用句式,当中一般插入代词、名词或其他词语,意思是“把(对)…怎么样(怎么办)”。礼,指各种礼节规范。

第二章品读

3.1"孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

文化常识:按照周礼,天子乐舞用八佾,诸侯用六佾,卿大夫用四佾。季孙氏为鲁国正卿。

3.2三家者以《雍》彻。子曰:“‘相维辟公,天子穆穆’,奚取于三家之堂?”

第二章品读

(1)彻:同“撤”,撤除,拿掉。

(2)相:协助,帮助,这里指助祭者。

(3)辟:原指君王,辟公指诸侯。

孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家在祭祖完毕撤去祭品时,也命乐工唱《雍》这篇诗。孔子说:“(《雍》诗上这两句)‘助祭的是诸侯,天子严肃静穆地在那里主祭。'这样的意思,怎么能用在你三家的庙堂里呢?”

3.3子日:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”(《八佾》)

3.1"孔子谓季氏:“八佾舞于庭,是可忍也,孰不可忍也。”

至圣先师—孔子

4.8子曰:“朝闻道,夕死可矣。”(《里仁》)

道:学问、人生哲理

孔子说:“早晨能够得知真理,即使当晚死去,也没有遗憾。”

第三、十一章品读

1.闻道迫切。

2.明白自己所求。

3.真正了解,深信不疑。

4.死守善道。

4.15子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”

①贯:贯穿,贯通。如以绳穿物。

②忠恕:据朱熹注,尽己之心以待人叫作“忠”,推己及人叫作“恕”。

在孔子的思想体系中,忠恕之道占有极为重要的地位,是“仁”在现实社会生活中的实际运用,儒家为人处世的基本原则,强调的是个人对人对己的根本道理。在本章中,曾子将孔子的仁学思想归结为忠恕之道,其本身就有着深远的意义。他不仅指明了人与人之间相处时的基本道德准则,也为促进社会的和谐发展起到了积极意义。可以说,行忠恕之道就是行仁道。

第三、十一章品读

第三、十一章品读

15.24子贡问日:“有一言而可以终身行之者乎 ”子日:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”(《卫灵公》)

子贡问道:“有一个可以终身奉行的字吗?”孔子说.“大概是‘恕’吧!自己不想要的,不要施加给别人。”

①一言:一个字。言,字。

②恕:推己及人,即“己所不欲,勿施于人"。

5.12子贡:“我不欲人之加诸我也,吾意欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”

至圣先师—孔子

4.16子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”(《里仁》)

喻:通晓,明白。

孔子说:“君子懂得大义,小人只懂得小利。”

第四章品读

4.10子曰:“君子之于天下也,无适(dí)也,无莫也,义之与比。”

①适(dí):意为专主、依从。

②莫:不肯。无适无莫,指做事不固执。

③义:义理。比:亲近、依附。

孔子说“君子对于天下的事,没有规定一定要怎样做,也没有规定一定不要怎样做,而只是以义为行事准则。”

4.11子曰:”君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。“

至圣先师—孔子

4.17子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”(《里仁》)

孔子说:“看见贤人就应该想着向他看齐;见到不贤的人,就要反省自己有没有类似的毛病。”

第五章品读

4.1 子曰:“里仁为美。择不处仁,焉得知?''

孔子说:“居住在有仁风的地方才好。选择住处,不居住在有仁风的地方,怎能说是明智呢?”

4.14 子曰:“不患无位,患所以立。不患莫己知,求为可知也。”

9.19子日:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。”(《子罕》)

孔子说:“好比堆土成山,只差一筐土就完成了,这时停下来,是我自己要停下来的。又好比平整土地,虽然只倒下一筐土,如果决心继续,还是要自己去干的。”

①未成一篑(kui):只差一筐土没有成功。篑,盛土的竹筐。

②止,吾止也:停下来。是我自己停下来的。

③平地:填平洼地

第八、九章品读

9.26子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”

9.29子日:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”(《子罕》)

孔子说:“智慧的人不疑惑,仁德的人不忧愁,勇敢的人不畏惧。”

好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。(《礼记-中庸》)

智者明达事理,不为小节所困扰,所以不惑;

仁者乐天听命,不考虑个人的厉害得失,所以不忧;

勇者坚持正义,俯仰无愧,所以不惧。

12.1颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目”。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。”(《顏渊》)

克已复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞。称许。

目:条目,细则。

事:实践。从事。

颜渊问什么是仁。孔子说:“抑制自己,使言语和行动都走到礼上来,就是仁。一旦做到了这些,天下的人都会称许你有仁德。实行仁德要靠自己,难道是靠别人吗?”

颜渊说:“请问实行仁德的具体途径。”孔子说:“不合礼的事不看,不合礼的事不听,不合礼的事不言,不合礼的事不做。”

颜渊说:“我虽然不聪敏,请让我照这些话去做。”

第十章品读

6.18子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)

孔子说:“质朴胜过了文饰就会粗野,文饰胜过了质朴就会虚浮,质朴和文饰比例恰当,然后才可以成为君子。”

①质:质朴。

②文:文饰。

③史:虚浮不实。

④彬彬:相杂适中的样子。

第六、七章品读

8.7曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎 死而后已,不亦远乎 ”(《泰伯》)

士不可以不志向远大,意志坚强,因为他责任重大,道路遥远。把实现仁作为自己的责任,难道还不重大吗?奋斗终身,死而后已,难道路程还不遥远吗?

弘毅:志问远大,意志坚强。弘。广、大,这里指志向远大。

19.1子张曰:“士见危致命,见得思义,祭思敬,丧思哀,其可已矣。”

3.12祭如在,祭神如神在。子曰:“吾不与祭,如不祭。”

17.9子日:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨”。迩之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”(《阳货》)

①小子:老师对学生的称呼。

②夫:那

③兴:指激发人的感情

④观:指观察政治的得失、风俗的盛衰。

⑤群:提高人的人际交往能力。

⑥怨:指讽刺时政。

⑦迩(ěr):近。

孔子说:“学生们为什么没有人学诗呢?诗可以激发心志,可以提高观察力,可以培养群体观念,可以学得讽刺方法。近则可以用其中的道理来侍奉父母;远可以用来侍奉君主,还可以多认识鸟兽草木的名称。”

第十二章品读

文本探究

尝试找出文中的成语并积累

克己复礼:儒家约束自己,使每件事都归于“礼”。

朝闻夕死:早晨闻道,晚上死去。形容对真理或某种信仰追求的迫切。

见贤思齐:见到德才兼备的人就要向他(她)看齐。

文质彬彬:形容人既文雅又朴实,后形容人文雅有礼貌。

任重道远:责任重大,路途遥远。比喻责任重大,要经历长期的奋斗。

己所不欲,勿施于人:自己不喜欢的,也不要亲自强加给对方。

未成一篑:犹功亏一篑。比喻功败垂成。

文本探究

第一章:君子的日常言行的基本要求

第二章:谈论礼乐,礼、乐的核心与根本是仁,没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

第三章:君子之道:对真理或某种信仰追求

第四章:义利的角度来区别君子与小人

十二章分别阐述了什么道理

第五章:君子提高道德修养的方法:自我反省

第六章:文与质的合理互补关系和君子的人格模式

文本探究

第七章:士人主动承担社会责任的那种坚定信心和决绝勇气

第八章:功亏一篑与持之以恒的深刻道理。

第九章:君子的基本品质:仁、智、勇

第十章:实行仁的途径:克己复礼

十二章分别阐述了什么道理

第十一章:君子的品质:己所不欲,勿施于人

第十二章:概括了《诗经》的社会价值

文本探究

《论语》十二章概括了君子的日常行为规范,尝试加以概括

“君子”是孔子的理想化的人格。君子以行仁、行义为己任。君子也尚勇,但勇的前提必须是仁义,是事业的正当性。君子处事要恰到好处,要做到中庸。

君子的品质:食无求饱,居无求安、敏于事而慎于言、喻于义、见贤思齐、不惑不忧不惧、克己复礼、己所不欲勿施于人。

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“仁”首先是指“爱人”,子曰“仁者爱人”,仁是一种处理人与人之间关系的准则,它根源于家庭内部的血亲关系因此强调血缘纽带,强调亲亲、孝悌,故“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”。“仁”的第二个含义是从个体的角度讲,是一种个体人格所能达到的最高境界和全面修养的标志,“为仁由己,而由人乎哉”;如果从社会角度来讲,仁则代表一种至善至美的“理想国”,是人类崇高的社会境界,“如有王者,必世而后仁。”

文本探究

结合《论语十二章》,谈谈如何理解孔子的“仁”和“礼”

“礼”首先是一种道德准则和行为规范,是个体立身的基石,子曰“君子博学于文,约之以礼”;其次是一种社会政治制度,即以血缘为根基、以等级为特征的统治体系。儒家强调礼治而不是法治,子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。”

文本探究

孔子生活在一个战乱的年代,它为什么还要提倡这样一套显然不会被统治者采纳的体系?

孔子所处的时代是一个“礼崩乐坏”的时代,社会秩序处于混乱状态。面对严重的社会危机,各家各派都在寻求医治社会弊病的良方。道家以无为而治为救世之方,墨家以兼爱非攻为平乱之术。以孔子为代表的儒家则认为,要维护社会秩序,必须恢复周王朝所建立的一整套礼仪规范,亦即“复礼”。如何“复礼”?孔子感到,单纯采取强制性的手段,已经不能奏效。因为当时诸侯割据,周天子的威仪已经丧失。

拓展提升

19世纪德国著名的哲学家黑格尔,对孔子及《论语》不以为然。他说:“我们看到孔子和他的弟子们的谈话《论语》,里面所讲的是一种常识道德,这种常识道德我们在哪里都找得到,在哪一个民族里都找得到,可能还要好些,这是毫无出色之处的东西。”

“孔子只是一个求实惠的世间智者,在他那里思辨的哲学是一点也没有的,至于一些善良的、老练的、道德的教训,从里面我们不能获得什么特殊的东西。西塞罗留给我们的《政治义务论》,便是一本道德教训的书,比孔子的书内容丰富,而且更好。”

最后得出结论:“我们根据孔子的原著可以断言:为了保持孔子的名声,假如他的书从来未曾有过翻译,那倒是更好的事情。”

思考:你如何看待康德的观点,应该怎么对待《论语》,其是否还有当代价值?

拓展提升

《论语》的当代价值

以个人主义价值观为核心的伦理道德体系确实需要论语的智慧。《论语》中很多精辟的论断对现代价值观的培育有借鉴意义。但是论语的理论体系必须加入科学、民主、法律、公平等等现代文明元素并深入到它的理论内核之中去,才能与健全的商品时代的主流文化相和谐,也才能真正建立一个和谐社会。一言以蔽之,必须“取其精华,去其糟粕”。