第6---10课 背记手册—— 【2021—2022学年(上)七年级历史期中备考】

文档属性

| 名称 | 第6---10课 背记手册—— 【2021—2022学年(上)七年级历史期中备考】 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-14 15:20:51 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编人教版七年级上册中国历史(第6-10课)背记手册

中国古代史基本线索:

两条基本线索:封建专制主义中央集权制度的确立及强化、统一多民族国家的巩固和发展。

三种社会形态:原始社会、奴隶社会和封建社会。

两个民族大融合时期:三国两晋南北朝时期、五代辽宋夏金元时期。

四个结束分裂、实现统一的封建王朝:

(1)秦朝:结束春秋战国分裂局面实现统一。

(2)西晋:结束三国分裂局面实现统一。

(3)隋朝:结束南北朝分裂局面实现统一。

(4)元朝:结束唐末以后分裂局面实现统一。

地方行政制度的演变:分封制—郡县制—行省制。

朝代歌:三皇五帝始 尧舜禹相传 夏商与西周 东周分两段 春秋和战国 一统秦两汉 三分魏蜀吴 两晋前后延 南北朝并立 隋唐五代传 宋元明清后 王朝至此完

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

(6--8课概况)

1、王室的衰微:周天子的统治权威大约在什么时候衰落?这一时期的主要特征是什么?

春秋战国时期周天子的统治权威衰落。

兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣是这一时期的主要特征。

2、单元线索:

一种文字 甲骨文。

一次改革 商鞅变法。

两大制度 世袭制和分封制。

三大朝代 夏、商、周。

四大学派 儒家、道家、法家、墨家。

第6课 动荡的春秋时期

1.公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”。东周分为春秋和战国两个时期。

2.(1)春秋:公元前770年—公元前476年,春秋是我国奴隶社会的结束时期;

(2)战国:公元前475年—公元前221年,战国是我国封建社会的形成时期。

名称 时间 历史特征 社会特点

春秋 前770——前476年 诸侯不再听从天子的命令,天子反而依附于强大的诸侯 战乱与纷争;春秋以争霸为主;战国以兼并为主

战国 前475——前221年 兼并战争更频繁,规模更大更残酷,有统一的趋势

知识点一、春秋时期的经济发展

1.农业:春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作。

2.手工业:规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

3.商业:出现商品交换市场、金属货币。

知识点二、王室衰微

1、原因:社会动荡;分封制逐步遭到瓦解;周王无力控制诸侯;周王室在财政上陷入困境;甚至要依赖诸侯国的经济支持。

2、结果:周王室地位下降,大的诸侯国势力崛起。他们竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。

知识点三、诸侯争霸

1.背景:由于政治、经济发展不平衡,各诸侯国为了自身的利益相互展开争斗。

2.经过:齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等先后称霸中原(春秋时期的第一个霸主是齐桓公,以“尊王攘夷”为号召。)

3.影响:(1)消极影响:给社会和人民带来巨大的灾难;(2)积极影响:①加快统一的步伐。②促进大规模的民族交融。

4.齐桓公成为春秋第一霸:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

5.春秋时期诸侯争霸的利弊:给社会带来了重重灾难(春秋无义战)。加快了中国统一的步伐。(在春秋争霸过程中,有些诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展)促进了民族交融(在不断的战争中,中原的“诸华”“诸夏”同周边的少数民族交流不断,出现了大规模的民族交融)。

第7课 战国时期的社会变化

知识点一、战国七雄

1.战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

2.社会状况:兼并战争

(1)战争特点:规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(2)著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战。

(3)影响:为加速结束分裂,实现国家统一奠定了基础。

知识点二、商鞅变法

1.根本原因:战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:富国强兵,在兼并战争中取胜。

3.时间、人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

4.商鞅变法的内容:

政治(高效行政) (1)确立县制,由国君直接派官吏治理。(2)废除贵族的世袭特权。(3)改革户籍制度,加强对人民的管理。(4)严明法度,禁止私斗。

经济(经济富国) (1)废除井田制,允许土地自由买卖。实质是封建土地所有制,最能体现变法性质。(2)鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。(3)统一度量衡。

军事(军事强兵) 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

5.作用:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.商鞅变法成功原因:

①顺应了历史发展的必然趋势.从历史发展角度看,商鞅变法代表了新兴的地主阶级的利益,要求推翻奴隶主贵族的统治,发展封建经济。

②商鞅提出合乎秦国国情,顺应民意(主要是新兴地主阶级)的改革措施,且执行起来又非常坚决。

③从外部因素看,商鞅变法有秦孝公的坚决支持。

7.从商鞅变法中,得到启示:

①改革是推动社会进步和发展的重要动力。②改革不是一帆风顺的,它需要改革者不但要有有勇气和魄力,还要有为改革而献身的精神。

知识点三、造福千秋的都江堰

1.修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

2.构成:渠首和灌溉网两大工程构成。

3.功能:防洪、灌溉、水运等。

4.影响:使成都平原成为沃野,变成天府之国。2200多年来,一直发挥着巨大的作用。

相关成语:①春秋时期:老马识途、退避三舍、唇亡齿寒、一鼓作气、三令五申、卧薪尝胆

②战国时期:百发百中、朝秦暮楚、完璧归赵、纸上谈兵、围魏救赵

第8课 百家争鸣

知识点一、老子:(地位;道家学派创始人)

1、思想观点:顺应自然; 事物都有其对立面,对立的双方可以相互转化;主张“无为而治”。

2、典籍:《老子》又称《道德经》

知识点二、孔子和儒家学说:(地位:大思想家,大教育家,儒家学派创始人)

1.成就:①政治思想成就:核心思想是“仁”;主张以德治国。

②教育思想成就:创办私学;主张“有教无类”;总结出许多教育规律,提出一系列教学原则和方法(如因材施教、温故知新等)。

2.典籍:他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书

3.影响:孔子学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

知识点三、百家争鸣

1.背景:战国时期,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。

2.战国时期的主要思想派别、代表人物及其思想:

1)、墨家:创始人是墨子,主张:“兼爱非攻”;提倡节俭。

2)、儒家:代表人是孟子,主张:实行“仁政”;提出“民贵,君轻”的思想,反对一切非正义的战争。

儒家:代表人物是荀子,主张实行礼治。

3)、道家:代表人是庄子,主张治国要顺其自然和民心;人生应追求精神自由,保持独立的人格。

4)、法家:代表人是韩非,主张以法治国;建立中央集权专制统治。

3.影响:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

★★我们对待传统文化的态度?取其精华,去其糟粕。

★★春秋战国时期各学派代表人物的主要思想及其借鉴或启示:老子(辩证地看待问题);孔子(以人为本;构建和谐社会;尊重教育教学规律、采取科学的学习方法);墨子(构建和谐社会;反对侵略战争;勤俭治国);庄子(积极地面对和看待问题);韩非(积极改革,勇于创新)。

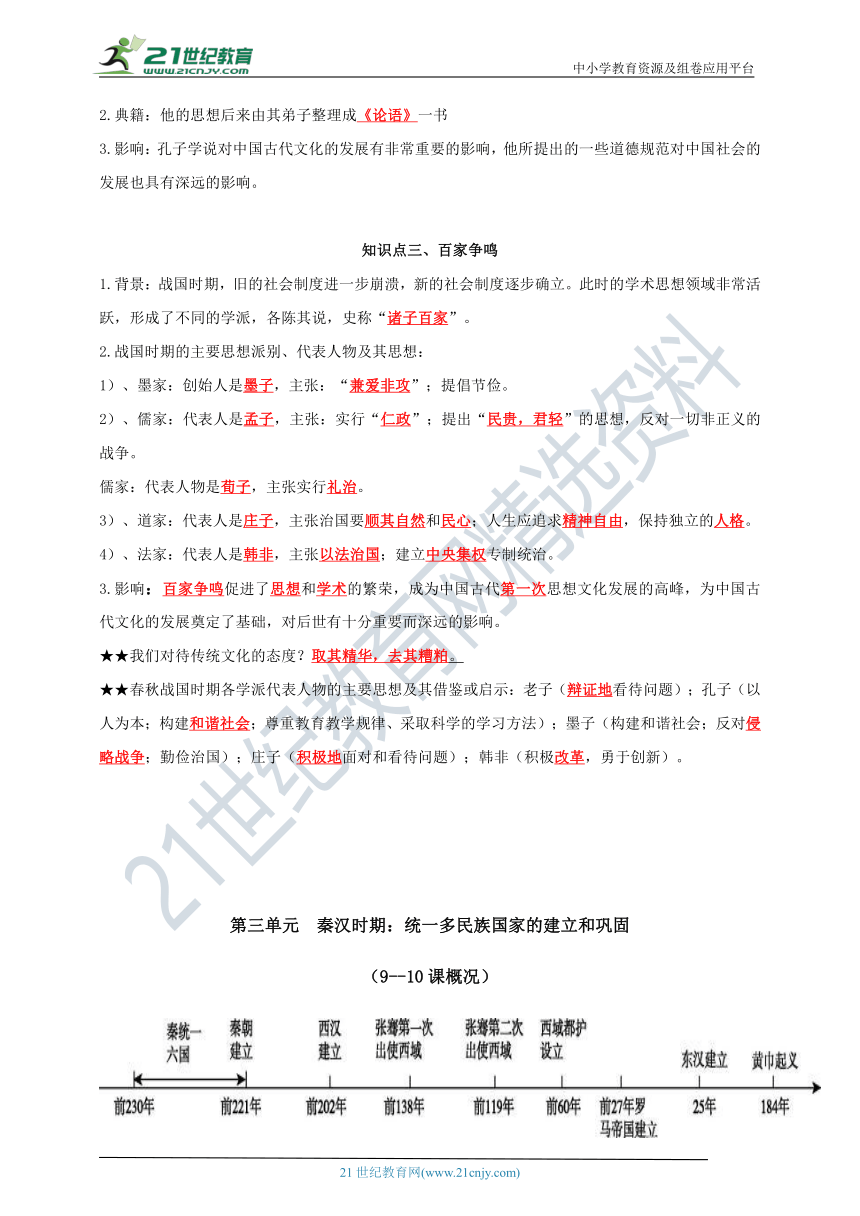

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

(9--10课概况)

1、历史阶段特征:秦汉时期(公元前221——公元220年(统称秦汉))我国历史阶段发展特征是什么?

统一多民族国家的建立和巩固。

2、秦的统一:谁建立了中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,并推行了一系列巩固统一的措施? 秦始皇

3、单元线索:

一条主线 统一多民族国家的建立和巩固。

两大人物 秦始皇和汉武帝。

三大成就 秦统一六国、汉武帝大一统、张骞通西域。

四大措施 郡县制;统一文字、度量衡与货币;“推恩令”;“罢黜百家,独尊儒术”。

第9课 秦统一中国

知识点一、秦灭六国

1.秦灭六国:秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备了统一六国的条件。秦王嬴政雄才大略善于用人,为灭亡六国进行了充分的准备。战国以来长年的战争,人民渴望统一。长平之战之后六国无力与秦国抗衡。

2.秦朝建立:公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一的、多民族的封建国家。

3、意义:秦灭六国完成统一的意义是什么?(学说话,尤其注意第三点)

①结束了春秋战国以来诸侯割据混战的局面(开创了统一的新局面,统一的趋势成为此后中国历史发展的主流);

②建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家(为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础 );

③顺应了历史潮流,符合广大人民的愿望;有利于当时人民安居乐业和社会经济文化的发展。

知识点二、确立中央集权制度

1.中央:国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国一切军政大权。嬴政自称“始皇帝”,史称秦始皇。皇帝之下,设立三公制度:中央政治机构,由丞相(行政)、太尉(军事)、御史大夫(监察事务)统领,最后的决断权由皇帝掌控(君主专制、独裁)。

2.地方:建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,郡下设县,郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

3.秦始皇通过郡县制把地方的权力集中到中央,这就是中央集权,再通过中央的太尉、丞相、御史大夫把权力集中到自己手中,这就是君主专制,这就形成了封建的君主专制的中央集权制度。

知识点三、巩固统一的措施

1.统一文字:命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国。

2.统一货币:以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。

3.统一度量衡:以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡器由国家统一监制。

4.车同轨:统一车辆和道路的宽窄,修筑贯通全国的道路,使秦朝陆路交通四通八达。

5.开灵渠、修长城:派人开凿灵渠,沟通湘江和漓江(沟通了长江水系和珠江水系。),便利了南北的水运交通。秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,为了抵御匈奴侵扰并修建了西起临洮,东到辽东的“万里长城”。

6.秦朝的疆域:东至东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海。

第10课 秦末农民大起义

知识点一、秦的暴政

秦始皇对农民征收沉重的赋税,迫使农民将2/3的收获物上缴国家。

连年在全国大规模征调民力服徭役和兵役。

秦朝实行的法律非常严苛,民众稍有不慎即触犯法律,而且是一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。

4.秦始皇死后,秦二世的统治更加残暴。(闷杀工匠,残杀兄妹,四处巡游,穷奢极欲等)(宦官赵高更是飞扬跋扈,连秦二世也不放在眼里,在他的身上还产生了一个成语:指鹿为马)。

知识点二、陈胜、吴广起义

1.原因:公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达。按照秦法,戍守误期要被处死。(直接原因)领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗。中国历史上第一次农民大起义爆发了。根本原因:秦的暴政。

2.经过:起义军在陈县建立“张楚”政权,各地农民纷纷响应。在秦军的强大攻势下,起义军由于缺乏后援,最终失败,吴广、陈胜相继被部下杀害。

3.影响:陈胜、吴广起义失败后,项羽和刘邦继续领导军队分别对秦军作战。项羽在巨鹿之战中以少胜多(破釜沉舟),将秦军的主力歼灭。刘邦则抓住时机,率军直抵秦都咸阳,秦朝灭亡。 从公元前221年至公元前207年,秦朝共存在了15年。

知识点三、楚汉之争

1.战争概况:秦朝灭亡后,刘邦和项羽为争夺帝位,展开历时四年的战争,史称“楚汉之争”。 项羽虽势力强大,却刚愎自用(鸿门宴:项庄舞剑、意在沛公),一味依赖武力;刘邦注重收揽民心(约法三章),善用人才,力量逐渐由弱变强。最终,刘邦军队将项羽及部下包围在垓下(四面楚歌、霸王别姬),项羽兵败自刎,刘邦取得了最终的胜利。

2.这时项羽和刘邦之间进行的战争还是农民战争吗?发生了什么变化?

不是,秦亡前,是农民起义,秦亡后,是统治阶级内部斗争。(两人的身份发生了变化,项羽为西楚霸王,刘邦为汉王,已从农民起义军的领袖蜕变为新的封建统治者。双方为争夺帝位而战,因而战争性质变为封建统治阶级内部的战争。)

3.根据你了解的情况说一说刘邦胜利、项羽失败的结局产生的原因有哪些?

刘邦方面:①赢得民心,入咸阳后废秦苛政,与关中父老“约法三章”。②重视人才,有萧何、张良、韩信等人的辅佐。③有富饶的关中作为战略根据地。

项羽方面:①迷信武力,入咸阳后大肆杀戮,不得民心。②刚愎自用,不重视人才(连谋士范增最后也愤然离去)。③缺乏战略支援地。网

4.本课涉及到的成语典故:

“指鹿为马”(对应赵高)、 “斩木为兵,揭竿为旗”(对应大泽乡起义)、

“ 破釜沉舟”(对应巨鹿之战)、 “约法三章”(对应刘邦)、

“项庄舞剑,意在沛公”(对应鸿门宴)、“楚河汉界”(对应楚汉之争)、

“四面楚歌”(对应项羽)、 “霸王别姬”(对应项羽)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编人教版七年级上册中国历史(第6-10课)背记手册

中国古代史基本线索:

两条基本线索:封建专制主义中央集权制度的确立及强化、统一多民族国家的巩固和发展。

三种社会形态:原始社会、奴隶社会和封建社会。

两个民族大融合时期:三国两晋南北朝时期、五代辽宋夏金元时期。

四个结束分裂、实现统一的封建王朝:

(1)秦朝:结束春秋战国分裂局面实现统一。

(2)西晋:结束三国分裂局面实现统一。

(3)隋朝:结束南北朝分裂局面实现统一。

(4)元朝:结束唐末以后分裂局面实现统一。

地方行政制度的演变:分封制—郡县制—行省制。

朝代歌:三皇五帝始 尧舜禹相传 夏商与西周 东周分两段 春秋和战国 一统秦两汉 三分魏蜀吴 两晋前后延 南北朝并立 隋唐五代传 宋元明清后 王朝至此完

第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

(6--8课概况)

1、王室的衰微:周天子的统治权威大约在什么时候衰落?这一时期的主要特征是什么?

春秋战国时期周天子的统治权威衰落。

兼并战争、制度变革和思想学术的繁荣是这一时期的主要特征。

2、单元线索:

一种文字 甲骨文。

一次改革 商鞅变法。

两大制度 世袭制和分封制。

三大朝代 夏、商、周。

四大学派 儒家、道家、法家、墨家。

第6课 动荡的春秋时期

1.公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”。东周分为春秋和战国两个时期。

2.(1)春秋:公元前770年—公元前476年,春秋是我国奴隶社会的结束时期;

(2)战国:公元前475年—公元前221年,战国是我国封建社会的形成时期。

名称 时间 历史特征 社会特点

春秋 前770——前476年 诸侯不再听从天子的命令,天子反而依附于强大的诸侯 战乱与纷争;春秋以争霸为主;战国以兼并为主

战国 前475——前221年 兼并战争更频繁,规模更大更残酷,有统一的趋势

知识点一、春秋时期的经济发展

1.农业:春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作。

2.手工业:规模扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等有所发展。

3.商业:出现商品交换市场、金属货币。

知识点二、王室衰微

1、原因:社会动荡;分封制逐步遭到瓦解;周王无力控制诸侯;周王室在财政上陷入困境;甚至要依赖诸侯国的经济支持。

2、结果:周王室地位下降,大的诸侯国势力崛起。他们竞相称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位。

知识点三、诸侯争霸

1.背景:由于政治、经济发展不平衡,各诸侯国为了自身的利益相互展开争斗。

2.经过:齐桓公、晋文公、楚庄王、秦穆公等先后称霸中原(春秋时期的第一个霸主是齐桓公,以“尊王攘夷”为号召。)

3.影响:(1)消极影响:给社会和人民带来巨大的灾难;(2)积极影响:①加快统一的步伐。②促进大规模的民族交融。

4.齐桓公成为春秋第一霸:齐桓公任用管仲为相,积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊天子,攘四夷”为旗号,通过葵丘会盟成为首霸。

5.春秋时期诸侯争霸的利弊:给社会带来了重重灾难(春秋无义战)。加快了中国统一的步伐。(在春秋争霸过程中,有些诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展)促进了民族交融(在不断的战争中,中原的“诸华”“诸夏”同周边的少数民族交流不断,出现了大规模的民族交融)。

第7课 战国时期的社会变化

知识点一、战国七雄

1.战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

2.社会状况:兼并战争

(1)战争特点:规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(2)著名战役:桂陵之战、马陵之战、长平之战。

(3)影响:为加速结束分裂,实现国家统一奠定了基础。

知识点二、商鞅变法

1.根本原因:战国时期,铁制农具和牛耕的使用进一步推广,社会生产力水平不断提高,新兴地主阶级的势力增强。

2.目的:富国强兵,在兼并战争中取胜。

3.时间、人物:公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法。

4.商鞅变法的内容:

政治(高效行政) (1)确立县制,由国君直接派官吏治理。(2)废除贵族的世袭特权。(3)改革户籍制度,加强对人民的管理。(4)严明法度,禁止私斗。

经济(经济富国) (1)废除井田制,允许土地自由买卖。实质是封建土地所有制,最能体现变法性质。(2)鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。(3)统一度量衡。

军事(军事强兵) 奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

5.作用:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

6.商鞅变法成功原因:

①顺应了历史发展的必然趋势.从历史发展角度看,商鞅变法代表了新兴的地主阶级的利益,要求推翻奴隶主贵族的统治,发展封建经济。

②商鞅提出合乎秦国国情,顺应民意(主要是新兴地主阶级)的改革措施,且执行起来又非常坚决。

③从外部因素看,商鞅变法有秦孝公的坚决支持。

7.从商鞅变法中,得到启示:

①改革是推动社会进步和发展的重要动力。②改革不是一帆风顺的,它需要改革者不但要有有勇气和魄力,还要有为改革而献身的精神。

知识点三、造福千秋的都江堰

1.修建:公元前256年,秦国蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了都江堰。

2.构成:渠首和灌溉网两大工程构成。

3.功能:防洪、灌溉、水运等。

4.影响:使成都平原成为沃野,变成天府之国。2200多年来,一直发挥着巨大的作用。

相关成语:①春秋时期:老马识途、退避三舍、唇亡齿寒、一鼓作气、三令五申、卧薪尝胆

②战国时期:百发百中、朝秦暮楚、完璧归赵、纸上谈兵、围魏救赵

第8课 百家争鸣

知识点一、老子:(地位;道家学派创始人)

1、思想观点:顺应自然; 事物都有其对立面,对立的双方可以相互转化;主张“无为而治”。

2、典籍:《老子》又称《道德经》

知识点二、孔子和儒家学说:(地位:大思想家,大教育家,儒家学派创始人)

1.成就:①政治思想成就:核心思想是“仁”;主张以德治国。

②教育思想成就:创办私学;主张“有教无类”;总结出许多教育规律,提出一系列教学原则和方法(如因材施教、温故知新等)。

2.典籍:他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书

3.影响:孔子学说对中国古代文化的发展有非常重要的影响,他所提出的一些道德规范对中国社会的发展也具有深远的影响。

知识点三、百家争鸣

1.背景:战国时期,旧的社会制度进一步崩溃,新的社会制度逐步确立。此时的学术思想领域非常活跃,形成了不同的学派,各陈其说,史称“诸子百家”。

2.战国时期的主要思想派别、代表人物及其思想:

1)、墨家:创始人是墨子,主张:“兼爱非攻”;提倡节俭。

2)、儒家:代表人是孟子,主张:实行“仁政”;提出“民贵,君轻”的思想,反对一切非正义的战争。

儒家:代表人物是荀子,主张实行礼治。

3)、道家:代表人是庄子,主张治国要顺其自然和民心;人生应追求精神自由,保持独立的人格。

4)、法家:代表人是韩非,主张以法治国;建立中央集权专制统治。

3.影响:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

★★我们对待传统文化的态度?取其精华,去其糟粕。

★★春秋战国时期各学派代表人物的主要思想及其借鉴或启示:老子(辩证地看待问题);孔子(以人为本;构建和谐社会;尊重教育教学规律、采取科学的学习方法);墨子(构建和谐社会;反对侵略战争;勤俭治国);庄子(积极地面对和看待问题);韩非(积极改革,勇于创新)。

第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

(9--10课概况)

1、历史阶段特征:秦汉时期(公元前221——公元220年(统称秦汉))我国历史阶段发展特征是什么?

统一多民族国家的建立和巩固。

2、秦的统一:谁建立了中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,并推行了一系列巩固统一的措施? 秦始皇

3、单元线索:

一条主线 统一多民族国家的建立和巩固。

两大人物 秦始皇和汉武帝。

三大成就 秦统一六国、汉武帝大一统、张骞通西域。

四大措施 郡县制;统一文字、度量衡与货币;“推恩令”;“罢黜百家,独尊儒术”。

第9课 秦统一中国

知识点一、秦灭六国

1.秦灭六国:秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备了统一六国的条件。秦王嬴政雄才大略善于用人,为灭亡六国进行了充分的准备。战国以来长年的战争,人民渴望统一。长平之战之后六国无力与秦国抗衡。

2.秦朝建立:公元前221年,秦国完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一的、多民族的封建国家。

3、意义:秦灭六国完成统一的意义是什么?(学说话,尤其注意第三点)

①结束了春秋战国以来诸侯割据混战的局面(开创了统一的新局面,统一的趋势成为此后中国历史发展的主流);

②建立了中国历史上第一个统一的中央集权的封建国家(为我国统一的多民族国家的建立和发展奠定了基础 );

③顺应了历史潮流,符合广大人民的愿望;有利于当时人民安居乐业和社会经济文化的发展。

知识点二、确立中央集权制度

1.中央:国家的最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国一切军政大权。嬴政自称“始皇帝”,史称秦始皇。皇帝之下,设立三公制度:中央政治机构,由丞相(行政)、太尉(军事)、御史大夫(监察事务)统领,最后的决断权由皇帝掌控(君主专制、独裁)。

2.地方:建立由中央直接管辖的郡县制。全国分为36郡,郡下设县,郡县的长官都由朝廷直接任免。郡县制的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

3.秦始皇通过郡县制把地方的权力集中到中央,这就是中央集权,再通过中央的太尉、丞相、御史大夫把权力集中到自己手中,这就是君主专制,这就形成了封建的君主专制的中央集权制度。

知识点三、巩固统一的措施

1.统一文字:命丞相李斯等人统一文字,制定笔画规整的小篆(后来又改为隶书),作为通用文字颁行全国。

2.统一货币:以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。

3.统一度量衡:以秦制为基础,统一度量衡制度,所有度量衡器由国家统一监制。

4.车同轨:统一车辆和道路的宽窄,修筑贯通全国的道路,使秦朝陆路交通四通八达。

5.开灵渠、修长城:派人开凿灵渠,沟通湘江和漓江(沟通了长江水系和珠江水系。),便利了南北的水运交通。秦始皇派大将蒙恬北击匈奴,为了抵御匈奴侵扰并修建了西起临洮,东到辽东的“万里长城”。

6.秦朝的疆域:东至东海,西到陇西,北至长城一带,南达南海。

第10课 秦末农民大起义

知识点一、秦的暴政

秦始皇对农民征收沉重的赋税,迫使农民将2/3的收获物上缴国家。

连年在全国大规模征调民力服徭役和兵役。

秦朝实行的法律非常严苛,民众稍有不慎即触犯法律,而且是一人犯法,亲族和邻里都要受到牵连。

4.秦始皇死后,秦二世的统治更加残暴。(闷杀工匠,残杀兄妹,四处巡游,穷奢极欲等)(宦官赵高更是飞扬跋扈,连秦二世也不放在眼里,在他的身上还产生了一个成语:指鹿为马)。

知识点二、陈胜、吴广起义

1.原因:公元前209年(公元前三世纪末)夏,900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,不能按期到达。按照秦法,戍守误期要被处死。(直接原因)领队的陈胜和吴广认为与其送死不如起来反抗。中国历史上第一次农民大起义爆发了。根本原因:秦的暴政。

2.经过:起义军在陈县建立“张楚”政权,各地农民纷纷响应。在秦军的强大攻势下,起义军由于缺乏后援,最终失败,吴广、陈胜相继被部下杀害。

3.影响:陈胜、吴广起义失败后,项羽和刘邦继续领导军队分别对秦军作战。项羽在巨鹿之战中以少胜多(破釜沉舟),将秦军的主力歼灭。刘邦则抓住时机,率军直抵秦都咸阳,秦朝灭亡。 从公元前221年至公元前207年,秦朝共存在了15年。

知识点三、楚汉之争

1.战争概况:秦朝灭亡后,刘邦和项羽为争夺帝位,展开历时四年的战争,史称“楚汉之争”。 项羽虽势力强大,却刚愎自用(鸿门宴:项庄舞剑、意在沛公),一味依赖武力;刘邦注重收揽民心(约法三章),善用人才,力量逐渐由弱变强。最终,刘邦军队将项羽及部下包围在垓下(四面楚歌、霸王别姬),项羽兵败自刎,刘邦取得了最终的胜利。

2.这时项羽和刘邦之间进行的战争还是农民战争吗?发生了什么变化?

不是,秦亡前,是农民起义,秦亡后,是统治阶级内部斗争。(两人的身份发生了变化,项羽为西楚霸王,刘邦为汉王,已从农民起义军的领袖蜕变为新的封建统治者。双方为争夺帝位而战,因而战争性质变为封建统治阶级内部的战争。)

3.根据你了解的情况说一说刘邦胜利、项羽失败的结局产生的原因有哪些?

刘邦方面:①赢得民心,入咸阳后废秦苛政,与关中父老“约法三章”。②重视人才,有萧何、张良、韩信等人的辅佐。③有富饶的关中作为战略根据地。

项羽方面:①迷信武力,入咸阳后大肆杀戮,不得民心。②刚愎自用,不重视人才(连谋士范增最后也愤然离去)。③缺乏战略支援地。网

4.本课涉及到的成语典故:

“指鹿为马”(对应赵高)、 “斩木为兵,揭竿为旗”(对应大泽乡起义)、

“ 破釜沉舟”(对应巨鹿之战)、 “约法三章”(对应刘邦)、

“项庄舞剑,意在沛公”(对应鸿门宴)、“楚河汉界”(对应楚汉之争)、

“四面楚歌”(对应项羽)、 “霸王别姬”(对应项羽)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录