鲁教版五四制八年级化学6.1燃烧与灭火习题(含解析)

文档属性

| 名称 | 鲁教版五四制八年级化学6.1燃烧与灭火习题(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 84.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2021-10-14 10:26:45 | ||

图片预览

文档简介

燃料与燃烧

一、单选题

推理是常用的学习方法,下列推理正确的是

A. 点燃可燃性气体前要验纯,所以点燃CO前一定要验纯

B. 单质是有同种元素组成的,所以只含一种元素的物质一定是单质

C. 很多物质能在氧气中燃烧,所以只要有氧气参与就能燃烧

D. 氯、氧、碳等非金属原子最外层电子数不少于4个,所以化合价一定显负价

推理是化学学习中常用的思维方法。下列推理正确的是

A. 点燃氢气和氧气混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与一氧化碳的混合气体也可能爆炸

B. 有氧气参加的反应一定是氧化反应,则氧化反应一定有氧气参加

C. 化学变化伴随有能量变化,则有能量变化的变化一定是化学变化

D. 由一种元素组成的纯净物一定是单质,则单质一定只含一种元素

下列说法成做法正确的是

A. 利用肥皂水可以将硬水软化

B. 由于氮气的化学性质不活泼,因此常用作保护气

C. 冬天取暖时,煤炉上放一盆水,可以防止煤气中毒

D. 厨房天然气泄露,可打开脱排油烟机排气

下列说法正确的是

A. 用水灭火的原理是降低了可燃物的着火点

B. 燃烧都伴随着发光、放热,所以有发光、放热现象的一定是燃烧

C. 化合物至少由两种元素组成,所以由两种元素组成的物质一定是化合物

D. 化学反应前后分子的总数可能会发生变化

下列关于燃烧与灭火的解释,不合理的是

A. 粮库失火用水浇灭--降低了可燃物的着火点

B. 扑灭森林火灾时开辟隔离带--清除和隔离了可燃物

C. 用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺--提供充足的氧气

D. 图书档案起火,用二氧化碳扑灭--隔绝氧气

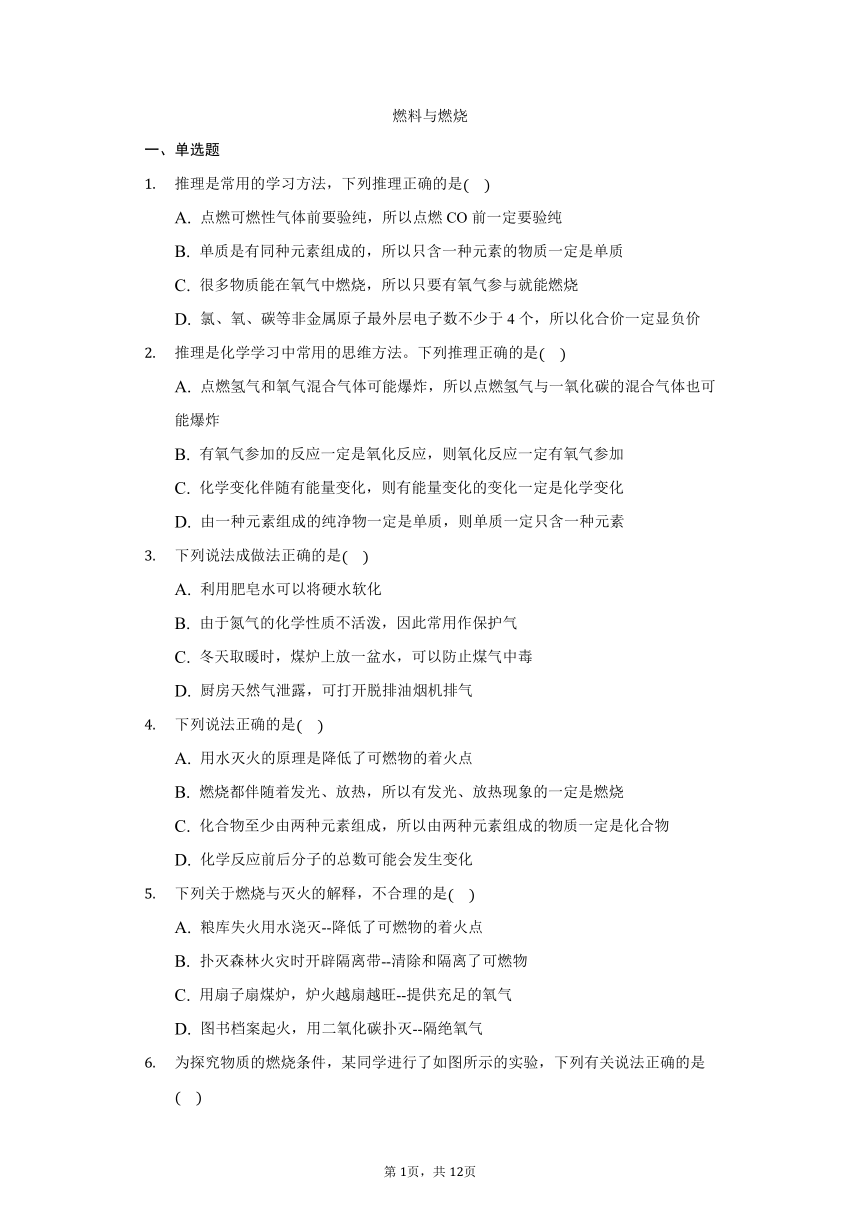

为探究物质的燃烧条件,某同学进行了如图所示的实验,下列有关说法正确的是

A. 现象说明红磷不是可燃物

B. 现象说明白磷的着火点比红磷的着火点低

C. 现象说明物质燃烧需要氧气

D. 烧杯中的热水只起提高温度的作用

逻辑推理是化学学习常用的方法,以下推理正确的是

A. 氧气能使带火星的木条复燃,带火星的木条一定能在有氧气的集气瓶中复燃

B. 氧气具有助燃性,氧气可用作火箭发射的燃料

C. 燃烧都伴随着发光、发热的现象,则有发光、发热现象的一定是燃烧

D. 化学变化过程中会有气体产生,则有气体产生的变化不一定是化学变化

下列灭火方法中,利用“降低温度到着火点以下”这一原理的是

A. 炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭

B. 堆放杂物的纸箱着火时,可用水浇灭

C. 扑灭森林火灾时,将大火蔓延路线前的一片树木砍掉

D. 熄灭酒精灯时,用灯帽盖灭

掌握一些安全知识和紧急灭火措施,能减少或避免火灾,下列做法正确的是

A. 电器着火,迅速切断电源

B. 沼气池清理作业前进行灯火试验

C. 室内起火,迅速打开所有门窗通风

D. 夜间发现液化气泄漏,开灯进行检查

下列有关燃烧、灭火的分析,错误的是

A. 火上浇油--增加可燃物 B. 釜底抽薪--移走可燃物

C. 吹灭蜡烛--降低着火点 D. 油锅着火用锅盖盖灭--隔绝空气

推理是学习化学的一种重要方法,但推理必须科学、严谨。下列推理正确的是

A. 在有限的空间里可燃性气体遇到明火可能引起爆炸,所以爆炸都是化学变化

B. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的化合物一定都是氧化物

C. 分子可以构成物质,但不是所有的物质都是由分子构成的

D. 催化剂在反应前后质量不变,因此反应前后质量不变的物质一定是催化剂

2020年9月初,某地发生一起液化气爆炸事故,这次事故为我们敲响了警钟。液化气泄漏时下列做法中正确的是

A. 立即开灯检查 B. 首先迅速关闭液化气罐阀门

C. 立即在现场打电话报警 D. 要立即开启排气扇通风

中学生应有一定的安全常识。发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的是

A. 液化气泄漏起火时,首先关闭阀门

B. 炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

C. 室内起火时,立即打开所有门窗通风

D. 被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身子逃生

点燃的火柴竖直向上,火柴梗不易继续燃烧,其原因是

A. 火柴梗着火点较高 B. 火柴梗温度达不到着火点

C. 火柴梗潮湿不易继续燃烧 D. 火柴梗接触氧气少

二、填空题

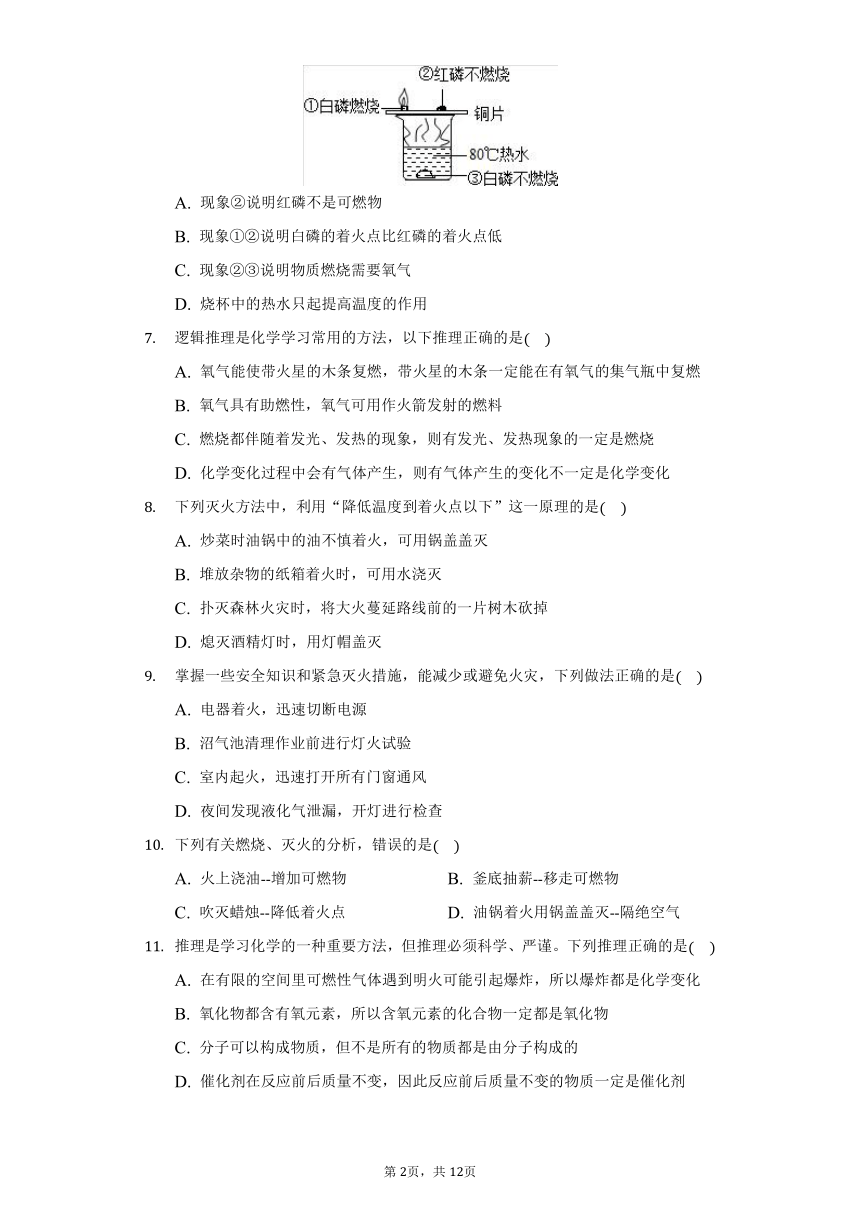

化学课上我们曾经观察过如图所示的实验。

实验中,铜片上的白磷很快燃烧,其化学反应方程式为______。

该实验主要利用了铜片良好的______性。燃着的白磷熄灭后,去掉铜片上的白色固体,可看到铜片表面变黑。该黑色物质是______填化学式。

烧杯中的水在实验中没有起到的作用是______填序号。

A.作反应物 隔绝空气 升高温度

三、实验题

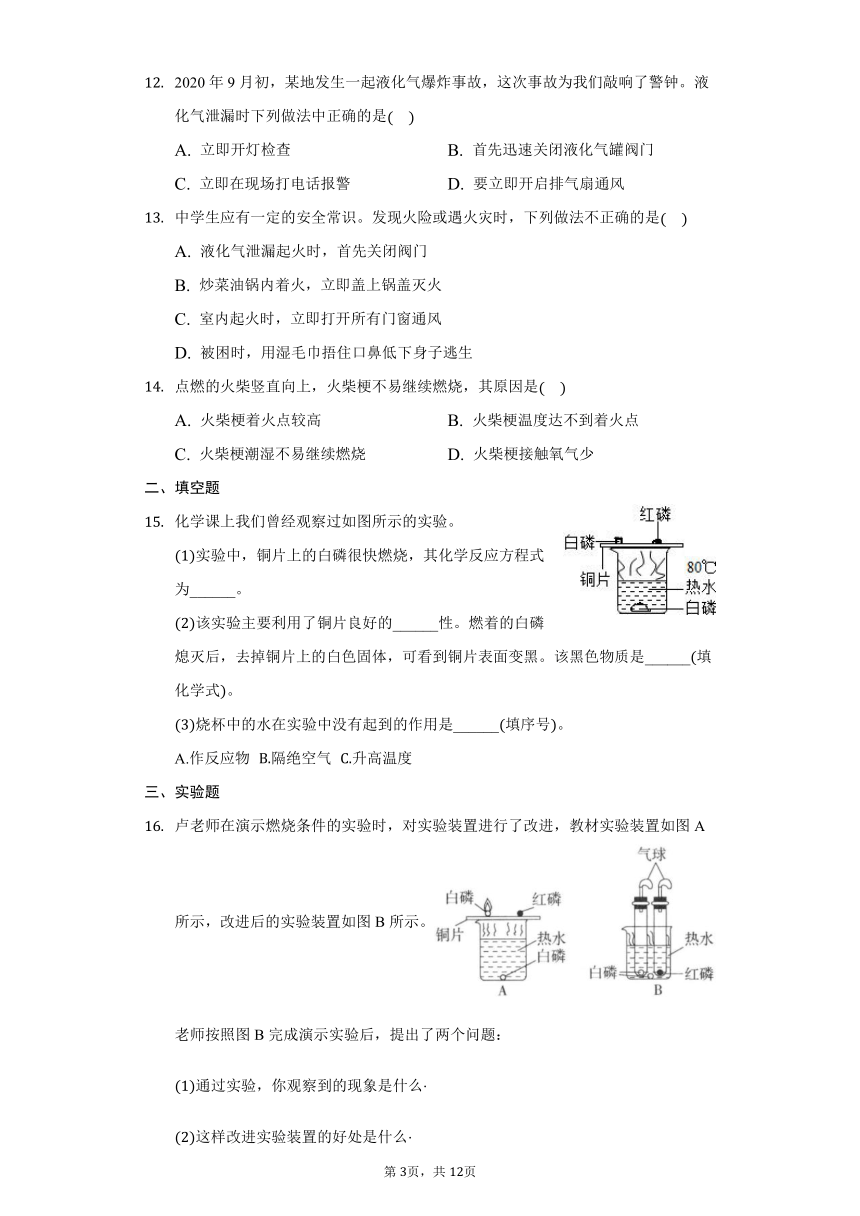

卢老师在演示燃烧条件的实验时,对实验装置进行了改进,教材实验装置如图A所示,改进后的实验装置如图B所示。

老师按照图B完成演示实验后,提出了两个问题:

通过实验,你观察到的现象是什么

这样改进实验装置的好处是什么

同学们思考讨论之后,有一同学举手回答第一个问题,他的答案是:试管中的红磷和热水中的白磷都不燃烧试管中的白磷燃烧,产生大量白烟,生成五氧化二磷,同时气球鼓起。

你认为该同学的回答不正确的地方是 ,原因是 。请你回答第二个问题: 。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:A、点燃可燃性气体前要验纯,一氧化碳具有可燃性,为防止发生爆炸,点燃一氧化碳前一定要验纯,故A正确;

B、同种元素可以组成不同种类的单质,如碳元素可组成金刚石、石墨、等,它们混合在一起属于由同种元素组成的混合物,故B错误;

C、氢气能在氯气中燃烧等都说明燃烧不一定需要氧气参与,故C错误;

D、单质的化合价为零价,如氧气中氧元素的化合价为0,故D错误;

故选:A。

A、根据点燃可燃性气体进行分析;

B、根据单质的定义进行分析;

C、根据燃烧的定义进行分析;

D、根据单质中元素的化合价为零进行分析。

本题考查了物质的燃烧、物质的分类、元素的化合价等基础知识,熟练掌握这些内容是快速解决问题的关键。

2.【答案】D

【解析】解:A、点燃可燃性气体与氧气的混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与氧气的混合气体可能爆炸,因为氢气具有可燃性,点燃氢气与一氧化碳的混合气体则不会发生爆炸,故错误;

B、有氧气参加的反应一定是氧化反应,而氧化反应不一定有氧气参加,例如氧化铜和氢气的反应属于氧化还原反应,没有氧气参加,故错误;

C、灯泡通电后发光放热,有能量的变化,但是属于物理变化,故错误;

D、由一种元素组成的纯净物一定是单质,则单质一定只含一种元素,该选项说法正确。

故选:D。

A、点燃可燃性气体与氧气的混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与氧气的混合气体可能爆炸正确,因为氢气具有可燃性;

B、氧化反应不一定有氧气参加;

C、根据有能量变化的变化来分析;

D、单质是由一种元素组成的纯净物

本题主要考查一些概念粉末的知识,比较简单。

3.【答案】B

【解析】解:加入肥皂水可以检验某水样是否是硬水,不能减少水中钙、镁离子化合物的量,不可以将硬水软化,故错误;

B.由于氮气的化学性质不活泼,因此常用作保护气,故正确;

C.煤气中毒是一氧化碳中毒,一氧化碳难溶于水,所以煤炉上放一盆水不可以防止煤气中毒,故错误;

D.可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,天然气具有可燃性,打开油烟机会产生电火花,可能发生爆炸,故错误。

故选:B。

A.根据硬水、软水的区别方法分析;

B.根据氮气的性质与用途来分析;

C.根据煤气难溶于水来分析;

D.根据可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,进行分析判断。

化学来源于生活,也服务于生活,在学习过程中,要理论联系实际,在实践中理解和运用学过的知识。

4.【答案】D

【解析】

【分析】

本题主要考查了灭火的原理、燃烧的概念、化合物的概念以及化学反应的实质等方面的知识,可以依据已有的知识进行。

A.根据可燃物的着火点一般不变分析;

B.根据有发光放热现象的变化不一定是燃烧分析;

C.根据由不同种元素组成的纯净物属于化合物分析;

D.根据化学反应的实质来分析。

【解答】

A.可燃物的着火点不能降低,用水灭火,其原理是降低温度到可燃物的着火点以下,故说法错误;

B.有发光放热现象的变化不一定是燃烧,如通电的电灯,故说法错误;

C.由两种元素组成的物质不一定是化合物,例如氧气和氢气的混合物中含有两种元素,但是不属于化合物,故错误;

D.因为化学反应的实质是分子分裂成原子,原子再重新组合成新的分子,所以在化学反应前后原子的种类、数目、质量都不会变化,分子的种类一定改变,分子的数目可能改变,故正确。

故选:D。

5.【答案】A

【解析】解:A、可燃物的着火点不能降低,不合理

B、扑灭森林火灾开辟隔离带--清除和隔离可燃物,可以达到灭火的目的,合理;

C、用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺,是提供充足的氧气,合理;

D、图书档案起火,用二氧化碳扑灭,是隔绝氧气灭火,合理。

故选:A。

灭火的方法有:与空气或氧气隔绝.降温到可燃物的着火点以下.撤走可燃物.

解答本题要充分理解灭火的方法,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断.

6.【答案】B

【解析】解:红磷具有可燃性,属于可燃物,处的红磷没有燃烧是因为温度没有达到红磷的着火点,选项说法错误;

B.处白磷可以燃烧,处红磷不能燃烧,说明可燃物燃烧需要达到一定温度,即说明白磷的着火点比红磷的着火点低,选项说法正确;

C.处,红磷、白磷均不能燃烧,不能说明可燃物燃烧需要氧气,选项说法错误;

D.烧杯中的热水起到提高温度、隔绝氧气的作用,选项说法错误。

故选:B。

根据燃烧需要同时满足三个条件:可燃物、氧气或空气、温度要达到着火点,进行分析解答。

本题难度不大,考查燃烧的条件,掌握燃烧的条件并能灵活运用是正确解答本题的关键。

7.【答案】D

【解析】解:A、氧气能使带火星的木条复燃,带火星的木条不一定能在有氧气的集气瓶中复燃,如在空气中不能复燃,故选项推理错误。

B、氧气具有助燃性,但不具有可燃性,不能用作火箭发射的燃料,故选项推理错误。

C、燃烧伴有发光、放热现象,但有发光、放热现象不一定是燃烧,如灯泡发光、放热,故选项推理错误。

D、化学变化过程中会有气体产生,有气体产生的变化不一定是化学变化,如水变为水蒸气,故选项推理正确。

故选:D。

A、根据氧气能支持燃烧,进行分析判断。

B、根据氧气能支持燃烧,进行分析判断。

C、根据燃烧的特征,进行分析判断。

D、根据化学变化的特征,进行分析判断。

本题难度不大,解答此类题时要根据不同知识的特点类推,不能盲目类推,并要注意知识点与方法的有机结合,做到具体问题能具体分析。

8.【答案】B

【解析】解:A、炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭,利用的是隔绝氧气的方法,错误;

B、堆放杂物的纸箱着火时,可用水浇灭,利用的是降低温度到着火点以下的方法,正确;

C、扑灭森林火灾时,将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,利用的是移走可燃物的方法,错误;

D、熄灭酒精灯时,用灯帽盖灭,利用的是隔绝氧气的方法,错误;

故选:B。

本题考查的是灭火的方法与对应原理的知识,根据已有的灭火方法与原理的知识进行分析解答即可.

9.【答案】A

【解析】解:为防止触电,应先切断电源,再灭火,故正确;

B.沼气是可燃性气体,掏空沼气池前进行灯火试验可能会引起爆炸。故错误;

C.室内起火时马上打开门窗通风会增大与氧气的接触面积,所以室内着火不要着急打开门窗,故错误;

D.液化气具有可燃性,一旦泄漏,遇到明火容易发生爆炸,故不能开灯。故错误。

故选:A。

A.根据防止触电的情况判断;

B.根据燃烧和爆炸的条件及防护措施判断;

C.根据室内起火时马上打开门窗通风会增大与氧气的接触面积进行解答;

D.根据液化气具有可燃性分析.

“生命重于泰山”安全问题无小事,尤其是防火、防爆问题,所以燃烧和爆炸知识就成了化学考查热点,要注意燃烧爆炸的条件和防护措施.

10.【答案】C

【解析】解:A、火上浇油--增加可燃物,故正确。

B、釜底抽薪--移走可燃物,故正确。

C、嘴吹灭撒落在实验桌上燃着的酒精,是利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理,着火点一般不变,故错误。

D、油锅着火用锅盖盖灭,是利用了隔绝空气的灭火原理,故正确。

故选:C。

根据燃烧需要同时满足三个条件:可燃物、氧气或空气、温度要达到着火点;灭火原理:清除或隔离可燃物,隔绝氧气或空气,使温度降到可燃物的着火点以下;据此结合题意进行分析判断。

本题难度不大,掌握燃烧的条件与灭火的原理并能灵活运用是正确解答本题的关键。

11.【答案】C

【解析】解:A、在有限的空间里可燃性气体遇到明火可能引起爆炸,但是有的爆炸属于物理变化,例如锅炉爆炸、轮胎爆炸,故A错;

B、含氧元素的化合物不一定都是氧化物,例如氯酸钾中含有氧元素,不属于氧化物,故B错;

C、分子可以构成物质,但不是所有的物质都是由分子构成的,例如铁是由原子构成的,故C正确;

D、反应前后质量不变的物质不一定是催化剂,例如盐酸和硝酸银反应过程中,溶剂水的质量反应前后不变,但是水不是催化剂,故D错。

故选:C。

A、根据爆炸的条件分析;

B、含氧元素的化合物不一定都是氧化物;

C、分子、原子和离子是构成物质的基本微粒;

D、反应前后质量不变的物质不一定是催化剂。

氧化物是由氧元素和另外一种元素组成的化合物,判断是否是氧化物时,既要判断元素组成,又要判断物质组成。。

12.【答案】B

【解析】解:A、液化气泄漏时,不能立即开灯检查,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故A做法错误;

B、液化气泄漏时,首先迅速关闭液化气罐阀门,然后开窗通风,故B做法正确;

C、液化气泄漏时,不能在现场打电话报警,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故C做法错误;

D、液化气泄漏时,不能立即开启排气扇通风,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故D做法错误。

故选:B。

根据燃气泄漏的处理方法以及防范爆炸的措施来分析。

化学来源于生产生活,也必须服务于生产生活,所以与人类生产生活相关的化学知识也是重要的中考热点之一。

13.【答案】C

【解析】解:A、液化气具有可燃性,液化气泄露起火时,要立即关闭阀门打开门窗,降低其浓度,千万不能见明火,故说法正确。

B、炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖灭火,可以隔绝空气,从而达到灭火的目的,故说法正确。

C、室内着火时,立即打开门窗通风,会使室内空气对流,反而为燃烧提供了大量的氧气,故室内起火时,不能急于打开门窗,故说法错误。

D、湿毛巾有类似防毒面具的功能,可防止吸入有毒气体或烟尘;有毒气体的密度受热会变小,会聚集在上方,故逃生时应底下身子,故说法正确。

故选:C。

A、根据液化气泄露起火时的处理方法分析,要立即关闭阀门打开门窗,不能见明火.

B、根据灭火的原理判断.

C、根据促进燃烧的方法判断.

D、根据湿毛巾有类似防毒面具的功能和有毒气体的密度受热会变小判断。

“安全重于泰山”,防火、防爆问题事关人民生命财产安全,故易燃易爆物的安全知识就成了化学考查热点,了解燃烧的条件和灭火的原理、防火防爆的措施、逃生的方法等是解题的前提。

14.【答案】B

【解析】解:点燃的火柴竖直向上时,产生的热量主要随着热空气上升,火柴梗的温度上升很慢,不容易达到其着火点,所以火柴梗不易继续燃烧。

故选:B。

可燃物燃烧需要同时具备两个条件,一是与氧气接触,二是温度达到可燃物的着火点.

火柴无论怎样放置,着火点不能改变,接触氧气的量不变,潮湿程度一样,所以火柴梗是否容易继续燃烧与这些因素无关.

15.【答案】 导热 CuO A

【解析】解:在点燃的条件下,磷与氧气反应生成五氧化二磷,化学方程式为;故填:;

铜具有良好的导热性,能传递热量,铜片表面变黑是因为在加热的条件下,铜与氧气反应生成了氧化铜;故填:导热;CuO;

此组实验烧杯中的热水可以为白磷的燃烧提供热量,还可以为水中的白磷隔绝氧气,但是没有参与反应;故填:A。

根据化学反应的原理来分析;

根据铜的性质来分析;

根据实验中水的作用来分析。

实验探究题是近几年中考的热点之一,它包括实验方法和过程的探究,实验结论和实验规律的探究等。本题通过实验现象和分析,得到了燃烧的三个条件,燃烧的三个条件缺一不可:物质具有可燃性可燃物与氧气接触可燃物达到着火点。本题型主要出现在实验题中。

16.【答案】生成五氧化二磷;白磷燃烧生成五氧化二磷是实验结论,不是实验现象;

反应在密闭容器中进行,可防止白磷燃烧生成的五氧化二磷排放到空气中污染空气

【解析】实验现象是直接观察到的,实验结论是分析实验现象后得到的,生成五氧化二磷不是实验现象;白磷燃烧生成的五氧化二磷是有毒物质,改进后的装置可以避免其污染空气。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题

推理是常用的学习方法,下列推理正确的是

A. 点燃可燃性气体前要验纯,所以点燃CO前一定要验纯

B. 单质是有同种元素组成的,所以只含一种元素的物质一定是单质

C. 很多物质能在氧气中燃烧,所以只要有氧气参与就能燃烧

D. 氯、氧、碳等非金属原子最外层电子数不少于4个,所以化合价一定显负价

推理是化学学习中常用的思维方法。下列推理正确的是

A. 点燃氢气和氧气混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与一氧化碳的混合气体也可能爆炸

B. 有氧气参加的反应一定是氧化反应,则氧化反应一定有氧气参加

C. 化学变化伴随有能量变化,则有能量变化的变化一定是化学变化

D. 由一种元素组成的纯净物一定是单质,则单质一定只含一种元素

下列说法成做法正确的是

A. 利用肥皂水可以将硬水软化

B. 由于氮气的化学性质不活泼,因此常用作保护气

C. 冬天取暖时,煤炉上放一盆水,可以防止煤气中毒

D. 厨房天然气泄露,可打开脱排油烟机排气

下列说法正确的是

A. 用水灭火的原理是降低了可燃物的着火点

B. 燃烧都伴随着发光、放热,所以有发光、放热现象的一定是燃烧

C. 化合物至少由两种元素组成,所以由两种元素组成的物质一定是化合物

D. 化学反应前后分子的总数可能会发生变化

下列关于燃烧与灭火的解释,不合理的是

A. 粮库失火用水浇灭--降低了可燃物的着火点

B. 扑灭森林火灾时开辟隔离带--清除和隔离了可燃物

C. 用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺--提供充足的氧气

D. 图书档案起火,用二氧化碳扑灭--隔绝氧气

为探究物质的燃烧条件,某同学进行了如图所示的实验,下列有关说法正确的是

A. 现象说明红磷不是可燃物

B. 现象说明白磷的着火点比红磷的着火点低

C. 现象说明物质燃烧需要氧气

D. 烧杯中的热水只起提高温度的作用

逻辑推理是化学学习常用的方法,以下推理正确的是

A. 氧气能使带火星的木条复燃,带火星的木条一定能在有氧气的集气瓶中复燃

B. 氧气具有助燃性,氧气可用作火箭发射的燃料

C. 燃烧都伴随着发光、发热的现象,则有发光、发热现象的一定是燃烧

D. 化学变化过程中会有气体产生,则有气体产生的变化不一定是化学变化

下列灭火方法中,利用“降低温度到着火点以下”这一原理的是

A. 炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭

B. 堆放杂物的纸箱着火时,可用水浇灭

C. 扑灭森林火灾时,将大火蔓延路线前的一片树木砍掉

D. 熄灭酒精灯时,用灯帽盖灭

掌握一些安全知识和紧急灭火措施,能减少或避免火灾,下列做法正确的是

A. 电器着火,迅速切断电源

B. 沼气池清理作业前进行灯火试验

C. 室内起火,迅速打开所有门窗通风

D. 夜间发现液化气泄漏,开灯进行检查

下列有关燃烧、灭火的分析,错误的是

A. 火上浇油--增加可燃物 B. 釜底抽薪--移走可燃物

C. 吹灭蜡烛--降低着火点 D. 油锅着火用锅盖盖灭--隔绝空气

推理是学习化学的一种重要方法,但推理必须科学、严谨。下列推理正确的是

A. 在有限的空间里可燃性气体遇到明火可能引起爆炸,所以爆炸都是化学变化

B. 氧化物都含有氧元素,所以含氧元素的化合物一定都是氧化物

C. 分子可以构成物质,但不是所有的物质都是由分子构成的

D. 催化剂在反应前后质量不变,因此反应前后质量不变的物质一定是催化剂

2020年9月初,某地发生一起液化气爆炸事故,这次事故为我们敲响了警钟。液化气泄漏时下列做法中正确的是

A. 立即开灯检查 B. 首先迅速关闭液化气罐阀门

C. 立即在现场打电话报警 D. 要立即开启排气扇通风

中学生应有一定的安全常识。发现火险或遇火灾时,下列做法不正确的是

A. 液化气泄漏起火时,首先关闭阀门

B. 炒菜油锅内着火,立即盖上锅盖灭火

C. 室内起火时,立即打开所有门窗通风

D. 被困时,用湿毛巾捂住口鼻低下身子逃生

点燃的火柴竖直向上,火柴梗不易继续燃烧,其原因是

A. 火柴梗着火点较高 B. 火柴梗温度达不到着火点

C. 火柴梗潮湿不易继续燃烧 D. 火柴梗接触氧气少

二、填空题

化学课上我们曾经观察过如图所示的实验。

实验中,铜片上的白磷很快燃烧,其化学反应方程式为______。

该实验主要利用了铜片良好的______性。燃着的白磷熄灭后,去掉铜片上的白色固体,可看到铜片表面变黑。该黑色物质是______填化学式。

烧杯中的水在实验中没有起到的作用是______填序号。

A.作反应物 隔绝空气 升高温度

三、实验题

卢老师在演示燃烧条件的实验时,对实验装置进行了改进,教材实验装置如图A所示,改进后的实验装置如图B所示。

老师按照图B完成演示实验后,提出了两个问题:

通过实验,你观察到的现象是什么

这样改进实验装置的好处是什么

同学们思考讨论之后,有一同学举手回答第一个问题,他的答案是:试管中的红磷和热水中的白磷都不燃烧试管中的白磷燃烧,产生大量白烟,生成五氧化二磷,同时气球鼓起。

你认为该同学的回答不正确的地方是 ,原因是 。请你回答第二个问题: 。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】解:A、点燃可燃性气体前要验纯,一氧化碳具有可燃性,为防止发生爆炸,点燃一氧化碳前一定要验纯,故A正确;

B、同种元素可以组成不同种类的单质,如碳元素可组成金刚石、石墨、等,它们混合在一起属于由同种元素组成的混合物,故B错误;

C、氢气能在氯气中燃烧等都说明燃烧不一定需要氧气参与,故C错误;

D、单质的化合价为零价,如氧气中氧元素的化合价为0,故D错误;

故选:A。

A、根据点燃可燃性气体进行分析;

B、根据单质的定义进行分析;

C、根据燃烧的定义进行分析;

D、根据单质中元素的化合价为零进行分析。

本题考查了物质的燃烧、物质的分类、元素的化合价等基础知识,熟练掌握这些内容是快速解决问题的关键。

2.【答案】D

【解析】解:A、点燃可燃性气体与氧气的混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与氧气的混合气体可能爆炸,因为氢气具有可燃性,点燃氢气与一氧化碳的混合气体则不会发生爆炸,故错误;

B、有氧气参加的反应一定是氧化反应,而氧化反应不一定有氧气参加,例如氧化铜和氢气的反应属于氧化还原反应,没有氧气参加,故错误;

C、灯泡通电后发光放热,有能量的变化,但是属于物理变化,故错误;

D、由一种元素组成的纯净物一定是单质,则单质一定只含一种元素,该选项说法正确。

故选:D。

A、点燃可燃性气体与氧气的混合气体可能爆炸,所以点燃氢气与氧气的混合气体可能爆炸正确,因为氢气具有可燃性;

B、氧化反应不一定有氧气参加;

C、根据有能量变化的变化来分析;

D、单质是由一种元素组成的纯净物

本题主要考查一些概念粉末的知识,比较简单。

3.【答案】B

【解析】解:加入肥皂水可以检验某水样是否是硬水,不能减少水中钙、镁离子化合物的量,不可以将硬水软化,故错误;

B.由于氮气的化学性质不活泼,因此常用作保护气,故正确;

C.煤气中毒是一氧化碳中毒,一氧化碳难溶于水,所以煤炉上放一盆水不可以防止煤气中毒,故错误;

D.可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,天然气具有可燃性,打开油烟机会产生电火花,可能发生爆炸,故错误。

故选:B。

A.根据硬水、软水的区别方法分析;

B.根据氮气的性质与用途来分析;

C.根据煤气难溶于水来分析;

D.根据可燃性气体与空气混合后点燃可能发生爆炸,进行分析判断。

化学来源于生活,也服务于生活,在学习过程中,要理论联系实际,在实践中理解和运用学过的知识。

4.【答案】D

【解析】

【分析】

本题主要考查了灭火的原理、燃烧的概念、化合物的概念以及化学反应的实质等方面的知识,可以依据已有的知识进行。

A.根据可燃物的着火点一般不变分析;

B.根据有发光放热现象的变化不一定是燃烧分析;

C.根据由不同种元素组成的纯净物属于化合物分析;

D.根据化学反应的实质来分析。

【解答】

A.可燃物的着火点不能降低,用水灭火,其原理是降低温度到可燃物的着火点以下,故说法错误;

B.有发光放热现象的变化不一定是燃烧,如通电的电灯,故说法错误;

C.由两种元素组成的物质不一定是化合物,例如氧气和氢气的混合物中含有两种元素,但是不属于化合物,故错误;

D.因为化学反应的实质是分子分裂成原子,原子再重新组合成新的分子,所以在化学反应前后原子的种类、数目、质量都不会变化,分子的种类一定改变,分子的数目可能改变,故正确。

故选:D。

5.【答案】A

【解析】解:A、可燃物的着火点不能降低,不合理

B、扑灭森林火灾开辟隔离带--清除和隔离可燃物,可以达到灭火的目的,合理;

C、用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺,是提供充足的氧气,合理;

D、图书档案起火,用二氧化碳扑灭,是隔绝氧气灭火,合理。

故选:A。

灭火的方法有:与空气或氧气隔绝.降温到可燃物的着火点以下.撤走可燃物.

解答本题要充分理解灭火的方法,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断.

6.【答案】B

【解析】解:红磷具有可燃性,属于可燃物,处的红磷没有燃烧是因为温度没有达到红磷的着火点,选项说法错误;

B.处白磷可以燃烧,处红磷不能燃烧,说明可燃物燃烧需要达到一定温度,即说明白磷的着火点比红磷的着火点低,选项说法正确;

C.处,红磷、白磷均不能燃烧,不能说明可燃物燃烧需要氧气,选项说法错误;

D.烧杯中的热水起到提高温度、隔绝氧气的作用,选项说法错误。

故选:B。

根据燃烧需要同时满足三个条件:可燃物、氧气或空气、温度要达到着火点,进行分析解答。

本题难度不大,考查燃烧的条件,掌握燃烧的条件并能灵活运用是正确解答本题的关键。

7.【答案】D

【解析】解:A、氧气能使带火星的木条复燃,带火星的木条不一定能在有氧气的集气瓶中复燃,如在空气中不能复燃,故选项推理错误。

B、氧气具有助燃性,但不具有可燃性,不能用作火箭发射的燃料,故选项推理错误。

C、燃烧伴有发光、放热现象,但有发光、放热现象不一定是燃烧,如灯泡发光、放热,故选项推理错误。

D、化学变化过程中会有气体产生,有气体产生的变化不一定是化学变化,如水变为水蒸气,故选项推理正确。

故选:D。

A、根据氧气能支持燃烧,进行分析判断。

B、根据氧气能支持燃烧,进行分析判断。

C、根据燃烧的特征,进行分析判断。

D、根据化学变化的特征,进行分析判断。

本题难度不大,解答此类题时要根据不同知识的特点类推,不能盲目类推,并要注意知识点与方法的有机结合,做到具体问题能具体分析。

8.【答案】B

【解析】解:A、炒菜时油锅中的油不慎着火,可用锅盖盖灭,利用的是隔绝氧气的方法,错误;

B、堆放杂物的纸箱着火时,可用水浇灭,利用的是降低温度到着火点以下的方法,正确;

C、扑灭森林火灾时,将大火蔓延路线前的一片树木砍掉,利用的是移走可燃物的方法,错误;

D、熄灭酒精灯时,用灯帽盖灭,利用的是隔绝氧气的方法,错误;

故选:B。

本题考查的是灭火的方法与对应原理的知识,根据已有的灭火方法与原理的知识进行分析解答即可.

9.【答案】A

【解析】解:为防止触电,应先切断电源,再灭火,故正确;

B.沼气是可燃性气体,掏空沼气池前进行灯火试验可能会引起爆炸。故错误;

C.室内起火时马上打开门窗通风会增大与氧气的接触面积,所以室内着火不要着急打开门窗,故错误;

D.液化气具有可燃性,一旦泄漏,遇到明火容易发生爆炸,故不能开灯。故错误。

故选:A。

A.根据防止触电的情况判断;

B.根据燃烧和爆炸的条件及防护措施判断;

C.根据室内起火时马上打开门窗通风会增大与氧气的接触面积进行解答;

D.根据液化气具有可燃性分析.

“生命重于泰山”安全问题无小事,尤其是防火、防爆问题,所以燃烧和爆炸知识就成了化学考查热点,要注意燃烧爆炸的条件和防护措施.

10.【答案】C

【解析】解:A、火上浇油--增加可燃物,故正确。

B、釜底抽薪--移走可燃物,故正确。

C、嘴吹灭撒落在实验桌上燃着的酒精,是利用了使温度降到可燃物的着火点以下的灭火原理,着火点一般不变,故错误。

D、油锅着火用锅盖盖灭,是利用了隔绝空气的灭火原理,故正确。

故选:C。

根据燃烧需要同时满足三个条件:可燃物、氧气或空气、温度要达到着火点;灭火原理:清除或隔离可燃物,隔绝氧气或空气,使温度降到可燃物的着火点以下;据此结合题意进行分析判断。

本题难度不大,掌握燃烧的条件与灭火的原理并能灵活运用是正确解答本题的关键。

11.【答案】C

【解析】解:A、在有限的空间里可燃性气体遇到明火可能引起爆炸,但是有的爆炸属于物理变化,例如锅炉爆炸、轮胎爆炸,故A错;

B、含氧元素的化合物不一定都是氧化物,例如氯酸钾中含有氧元素,不属于氧化物,故B错;

C、分子可以构成物质,但不是所有的物质都是由分子构成的,例如铁是由原子构成的,故C正确;

D、反应前后质量不变的物质不一定是催化剂,例如盐酸和硝酸银反应过程中,溶剂水的质量反应前后不变,但是水不是催化剂,故D错。

故选:C。

A、根据爆炸的条件分析;

B、含氧元素的化合物不一定都是氧化物;

C、分子、原子和离子是构成物质的基本微粒;

D、反应前后质量不变的物质不一定是催化剂。

氧化物是由氧元素和另外一种元素组成的化合物,判断是否是氧化物时,既要判断元素组成,又要判断物质组成。。

12.【答案】B

【解析】解:A、液化气泄漏时,不能立即开灯检查,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故A做法错误;

B、液化气泄漏时,首先迅速关闭液化气罐阀门,然后开窗通风,故B做法正确;

C、液化气泄漏时,不能在现场打电话报警,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故C做法错误;

D、液化气泄漏时,不能立即开启排气扇通风,以防产生的电火花将燃气引燃,甚至发生爆炸,故D做法错误。

故选:B。

根据燃气泄漏的处理方法以及防范爆炸的措施来分析。

化学来源于生产生活,也必须服务于生产生活,所以与人类生产生活相关的化学知识也是重要的中考热点之一。

13.【答案】C

【解析】解:A、液化气具有可燃性,液化气泄露起火时,要立即关闭阀门打开门窗,降低其浓度,千万不能见明火,故说法正确。

B、炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖灭火,可以隔绝空气,从而达到灭火的目的,故说法正确。

C、室内着火时,立即打开门窗通风,会使室内空气对流,反而为燃烧提供了大量的氧气,故室内起火时,不能急于打开门窗,故说法错误。

D、湿毛巾有类似防毒面具的功能,可防止吸入有毒气体或烟尘;有毒气体的密度受热会变小,会聚集在上方,故逃生时应底下身子,故说法正确。

故选:C。

A、根据液化气泄露起火时的处理方法分析,要立即关闭阀门打开门窗,不能见明火.

B、根据灭火的原理判断.

C、根据促进燃烧的方法判断.

D、根据湿毛巾有类似防毒面具的功能和有毒气体的密度受热会变小判断。

“安全重于泰山”,防火、防爆问题事关人民生命财产安全,故易燃易爆物的安全知识就成了化学考查热点,了解燃烧的条件和灭火的原理、防火防爆的措施、逃生的方法等是解题的前提。

14.【答案】B

【解析】解:点燃的火柴竖直向上时,产生的热量主要随着热空气上升,火柴梗的温度上升很慢,不容易达到其着火点,所以火柴梗不易继续燃烧。

故选:B。

可燃物燃烧需要同时具备两个条件,一是与氧气接触,二是温度达到可燃物的着火点.

火柴无论怎样放置,着火点不能改变,接触氧气的量不变,潮湿程度一样,所以火柴梗是否容易继续燃烧与这些因素无关.

15.【答案】 导热 CuO A

【解析】解:在点燃的条件下,磷与氧气反应生成五氧化二磷,化学方程式为;故填:;

铜具有良好的导热性,能传递热量,铜片表面变黑是因为在加热的条件下,铜与氧气反应生成了氧化铜;故填:导热;CuO;

此组实验烧杯中的热水可以为白磷的燃烧提供热量,还可以为水中的白磷隔绝氧气,但是没有参与反应;故填:A。

根据化学反应的原理来分析;

根据铜的性质来分析;

根据实验中水的作用来分析。

实验探究题是近几年中考的热点之一,它包括实验方法和过程的探究,实验结论和实验规律的探究等。本题通过实验现象和分析,得到了燃烧的三个条件,燃烧的三个条件缺一不可:物质具有可燃性可燃物与氧气接触可燃物达到着火点。本题型主要出现在实验题中。

16.【答案】生成五氧化二磷;白磷燃烧生成五氧化二磷是实验结论,不是实验现象;

反应在密闭容器中进行,可防止白磷燃烧生成的五氧化二磷排放到空气中污染空气

【解析】实验现象是直接观察到的,实验结论是分析实验现象后得到的,生成五氧化二磷不是实验现象;白磷燃烧生成的五氧化二磷是有毒物质,改进后的装置可以避免其污染空气。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质