第7课 隋唐制度的变化与创新 课件

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

登科后

【作者】孟郊 【朝代】唐

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

【导入新课】

隋唐制度的变化与创新

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

选官之法

【讲授新课】

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

---咏史(节选)(晋)左思

问题:上述诗中反映的历史现象是什么?

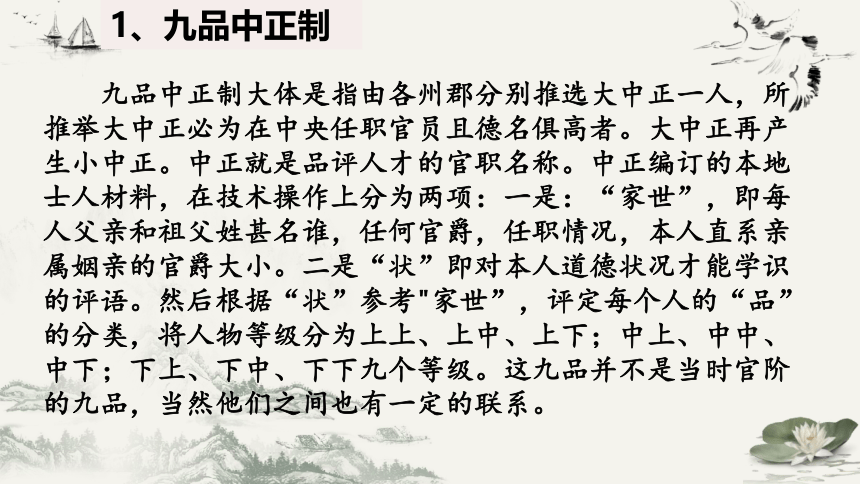

九品中正制大体是指由各州郡分别推选大中正一人,所推举大中正必为在中央任职官员且德名俱高者。大中正再产生小中正。中正就是品评人才的官职名称。中正编订的本地士人材料,在技术操作上分为两项:一是:“家世”,即每人父亲和祖父姓甚名谁,任何官爵,任职情况,本人直系亲属姻亲的官爵大小。二是“状”即对本人道德状况才能学识的评语。然后根据“状”参考"家世”,评定每个人的“品”的分类,将人物等级分为上上、上中、上下;中上、中中、中下;下上、下中、下下九个等级。这九品并不是当时官阶的九品,当然他们之间也有一定的联系。

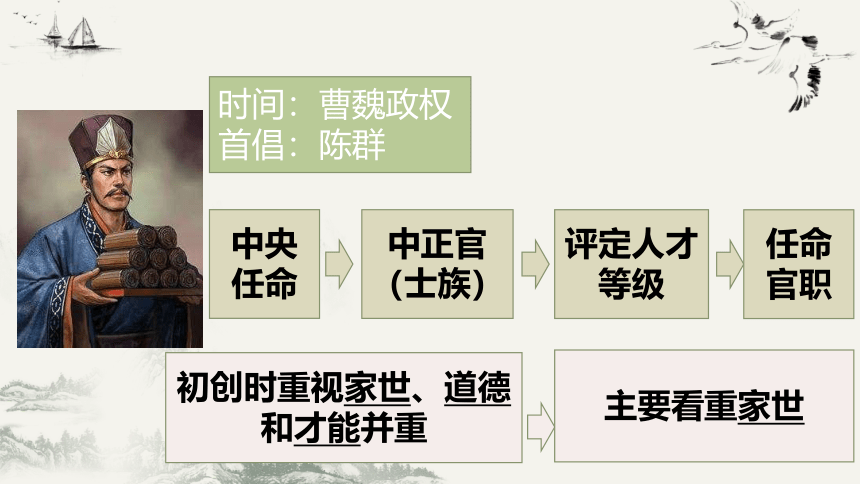

1、九品中正制

时间:曹魏政权

首倡:陈群

中央任命

中正官(士族)

评定人才等级

任命官职

初创时重视家世、道德和才能并重

主要看重家世

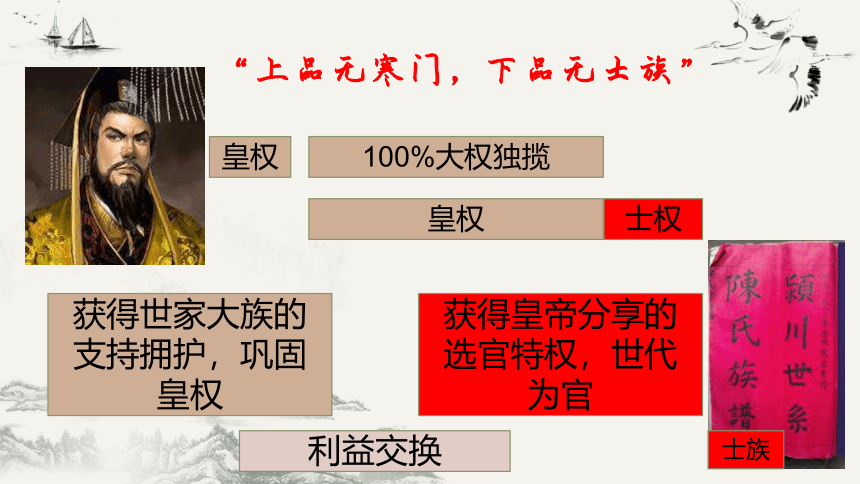

100%大权独揽

皇权

士族

皇权

士权

获得世家大族的支持拥护,巩固皇权

获得皇帝分享的选官特权,世代为官

利益交换

“上品无寒门,下品无士族”

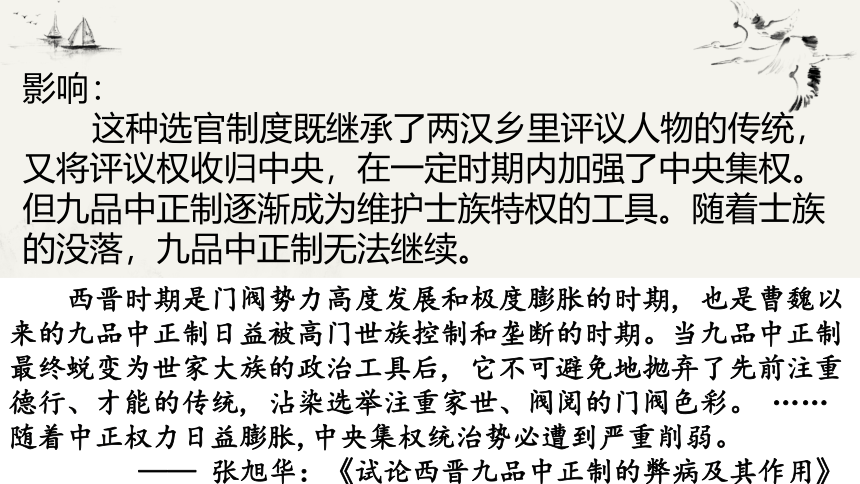

影响:

这种选官制度既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。但九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

西晋时期是门阀势力高度发展和极度膨胀的时期, 也是曹魏以来的九品中正制日益被高门世族控制和垄断的时期。当九品中正制最终蜕变为世家大族的政治工具后, 它不可避免地抛弃了先前注重德行、才能的传统, 沾染选举注重家世、阀阅的门阀色彩。 ……随着中正权力日益膨胀,中央集权统治势必遭到严重削弱。

—— 张旭华:《试论西晋九品中正制的弊病及其作用》

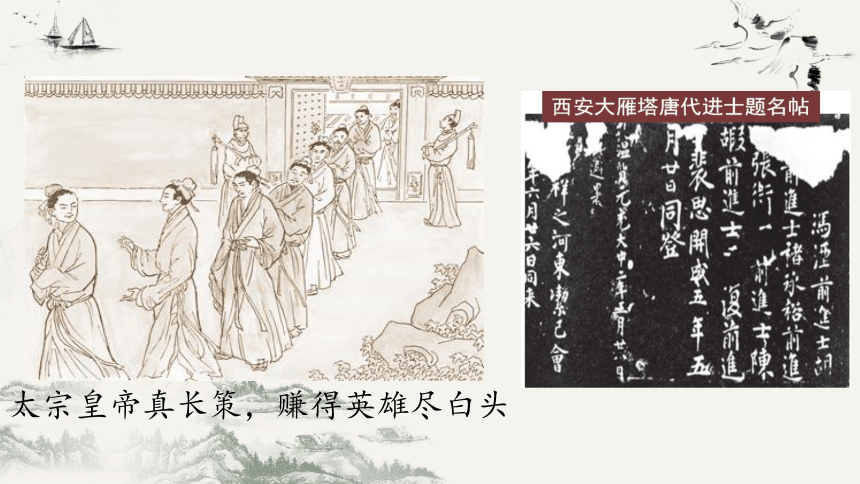

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

科举考场

贡院内的号舍

科举制是指从隋朝开始的通过考试选拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。其中进士与明经两科最为人重视。

2、科举制

科举制的发展历程

①隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的方法选拔官员;

②隋炀帝时,始建进士科,科举制形成;

③唐朝继承和完善科举制度:贞观年间,增加考试科目,以进士、明经两科为主;武则天时,增加科举取士的人数,首创武举和殿试;开元年间,任用高官主持考试,提高科举考试地位,后成定制。

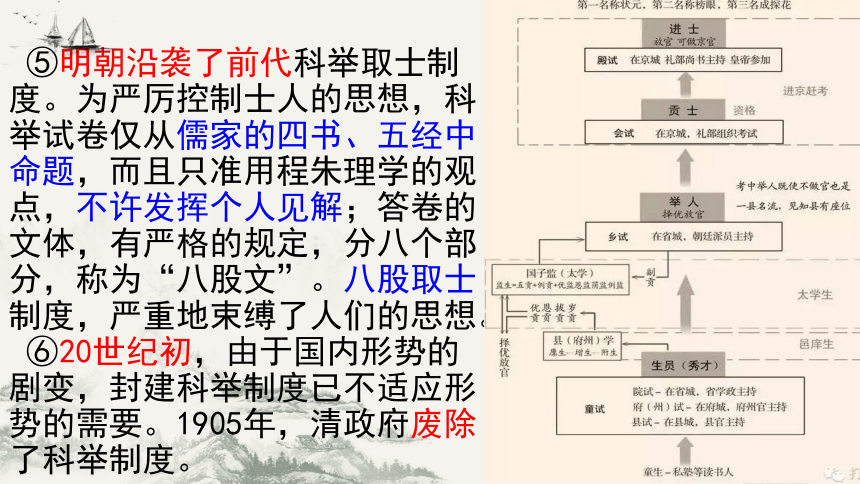

④北宋的科举制比唐朝有了进一步发展:考试分为乡试、省试、殿试三级,严格科举考试程序,举人经礼部考试后须经殿试才算合格,录取权由皇帝直接掌握,殿试成为定制;考试科目逐渐减少,进士科成为最主要科目;

⑤明朝沿袭了前代科举取士制度。为严厉控制士人的思想,科举试卷仅从儒家的四书、五经中命题,而且只准用程朱理学的观点,不许发挥个人见解;答卷的文体,有严格的规定,分八个部分,称为“八股文”。八股取士制度,严重地束缚了人们的思想。

⑥20世纪初,由于国内形势的剧变,封建科举制度已不适应形势的需要。1905年,清政府废除了科举制度。

材料一 朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。

——选自宋代汪洙《神童诗》

材料二 进士科始于隋大业中, 盛于贞观、永徽 之际缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷一

材料三 科举制扩大了皇权的统治基础。科举取士不讲门第,为庶族地主开辟了入仕之途,改变了政权被少数世族垄断的局面……科举制把用人权、任命权收归中央,有效防止了私人小集团的产生,也限制了地方格局的发展。

---杜海滨《论唐代科举考试的功能》

▲全面认识科举制?

实质:维护封建专制统治。

积极作用:

①为不具有贵族身份的士人提供了参政的机会,扩大了官吏的人才来源,从而扩大了统治的社会基础

②提高官员文化素养和行政效率,促进封建社会的发展。

③科举取士把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,大大加强了中央集权

④考试体现了一定的公平公正性。

⑤促成了普遍持久的读书风尚,利于社会重学风气的形成,促进文化繁荣

消极作用(后期):

▲全面认识科举制?

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

《儒林外史》的作者吴敬梓对八股文可以说是深恶痛绝,但他也肯定了八股文对提高写作能力的作用。他曾在文章中写道:“八股文章若做得好,随你做什么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血,若是八股文章欠讲究,任你做出什么来,都是野狐禅,邪魔外道。”

朝代 制度 依据 方式

汉朝

魏晋南北朝

隋唐

察举制

九品中正制

科举制

品行

门第

才学

举荐

评定授官

考试

①标准:

②选官权:

③选择方式:

由家世财产门第发展到才学,选拔标准公开公平

从地方收归中央

由举荐评定授官到科举考试,趋向严密、科学

小结:古代选官制度发展历程

(二)发展趋势

省部之兴

汉代的尚书台到魏晋南北朝形成尚书省,之后形成三省,之后增加到三省六部,之后三省共同办公成为中书门下。

影响:三省六部制的确立和完备,是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三省六部制

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行 政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

宰相

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

中

书省

尚

书

省

门

下

省

(起草诏令)

(负责执行)

(封驳审议)

讨论回答:唐朝宰相与秦朝相比,权力是增加了,还是减少了?

减少了,相权被一分为三:决策权、审议权、执行权。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

A. 科举、文教、祭祀

C.官员业绩考核、选拔

D. 司法、监察、刑狱

E. 人口、田赋、民政

F. 军籍、练兵、征战

B.水利屯田、建筑营造

C

E

F

A

D

B

贞观年间,某地发生严重旱灾,上奏朝廷。大臣甲提交书面处理方案。大臣乙认为甲的处理方案可行,上呈至皇帝,皇帝赞许,吩咐大臣丙负责执行。大臣丙将任务依次分配到属下部门。

请问,大臣甲、乙、丙所在的机构分别是?

想一想:

中书省

门下省

尚书省

历史作用:①分工明确、提高工作效率②相权分散,彼此制约,削弱相权,加强皇权③集思广益,减少决策失误④三省六部制的确立和完备,是中国官制史上的重大变革。历朝基本沿袭。

据材料并结合所学知识,分析三省六部制的历史作用?

“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”自尚书台侵夺了丞相的权力,变成了实际上的中枢机构之后,兼尚书事的重臣往往变成了事实上的丞相……朝代更迭后,新朝为了强化君权,特立机构中书省,将尚书台的权力分割出去一部分,专门负责起草诏书和掌机要、自然也就成了参与最高决策的核心机构。由于中书省设在宫苑,由皇帝的近侍顾问转成,所有王朝政令皆自所出,所以权威日重,人称“凤凰池”。

——张鸣《中国政治制度史导论》

政事堂:唐太宗时常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

政事堂

中书门下

材料 初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。

——《新唐书》

据材料,概括指出“政事堂”的性质发生了什么变化?

变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

皇帝

三公

御史

大夫

丞

相

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

九卿

秦:三公九卿制度

中枢政务机构发展历程

皇 帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

中(内)朝

外朝

有事上报

实际的

决策机构

实际的

执行机构

汉武帝:中外朝制度

东汉:尚书台——六曹

中枢政务机构发展历程

魏晋南北朝:三省

皇帝

中书省

门下省

共同执掌辅助决策和执行等权力

尚书台

尚书省

中枢政务机构发展历程

隋唐:三省六部制

皇帝

尚书省

(执行)

中书省

(决策)

门下省

(审议)

吏

户

礼

兵

刑

工

唐太宗:宰相会议(政事堂) 中书门下(三省一体化趋势)

中枢政务机构发展历程

(一)发展历程

秦:三公九卿制度

汉武帝:中外朝制度

隋唐:三省六部制

魏晋南北朝:三省

(二)发展趋势

①皇权不断加强,相权日益削弱;

②中央决策和行政体系日益完备。(分工、效率等)

独相——群相

中枢政务机构发展历程

赋税之变

国家

人民

-财政支出:养兵、赈灾、工程、官吏工资···

+财政收入:赋税

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

以户为基础的财产税,即户税(调)

魏晋:租调制

特点:征收对象以人为主

魏晋时期开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

北魏孝文帝改革,颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

均田制与新税制颁布后,授受土地、征收赋税均以“男夫”和“妇人”或“一夫一妇”为基本标准,可有效地防止过去以户为单位计征的种种弊端,同时把受田的奴婢、耕牛等也纳入计税范围内,还把麻田、桑田的征调分为绢、布两种形式,从而使新租调制完全建立在均田制的基础之上。在中国历史上,均田制第一次将土地分配与赋税征课如此紧密地结合在一起,反映出封建社会土地与赋税思想日趋成熟,封建国家宏观经济管理能力的提高。

——孙翊刚主编:《中国赋税史》

凡赋役之制有四:一日租,二日调,三日役,四曰杂徭。课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫绢絁各二丈,布加五分之……凡丁,岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺;有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。

——《旧唐书·食货志》

隋-唐初:租庸调制。

以均田制为基础。唐初,除租、调外,男子不去服兵役可以纳绢或布代役,称“调”。对象(21—59成年男子)

(作用)以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

材料二 今制度弛紊疆理隳坏,恣人相吞,无复畔(田界)限。富者兼地数万亩,贫者无容足之居……兼并之徒,居然受利,官取其一,私取其十,穑人(种由人)安得足食 公廪安得广储

——《陆宣公奏议》

材料三 富我多丁者,以宦、学、释、老得免,贫人无所入则丁存,故课免于上,而赋增于下,是以……乡居地著者百不四五。炎疾其弊,乃请为两税法,以一其制。

——《新唐书》

唐中期:两税法

土地兼并

税收平均

分夏、秋两季征收

中央定出的总税额,分配到各地征收。

户税:按人丁和资产多寡缴纳

地税:按田亩多寡缴纳

特点:征收对象

人丁和财产并重

取消租庸调和杂税、杂役。

780年,唐德宗采用宰相杨炎建议,颁行“两税法”

租庸调→

户税、地税

影响:

简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(唐德宗)问:“百姓乐乎 ”对日:“不乐!”上日:“今岁颇稔(丰收),何为不乐 ”对曰:“诏令不信。前云两税之外悉无他徭,今非税而殊求者殆过于税……破产不能支,愁苦如此,何乐之有 每有诏书优恤,徒空文耳!”

——《资治通鉴》

自耕农→商人、官僚、奴婢

以人丁为主→人丁和财产并重

每次税制改革都是对旧税收的总结,而从未真正较大幅度地减轻人民的负担,而在一次次税制改革之后,帝国政府和各地官僚又会重新增加各种临时附加税,让农民负担越来越重,最终超出了农民忍受的极限,农民被迫铤而走险,发动农民起义。

以人丁为主

人丁和财产并重

板书设计

一、选官制度

1.魏晋时期九品中正制的创立和实行

2.隋唐时期科举制的形成和意义

二、三省六部制

1.魏晋时期三省机构的变迁

2.隋唐时期三省六部制的形成和影响

三、赋税制度

1.从汉到唐前期赋税制度的演变

2.唐中后期两税法的实行和意义

登科后

【作者】孟郊 【朝代】唐

昔日龌龊不足夸,

今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,

一日看尽长安花。

【导入新课】

隋唐制度的变化与创新

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新

选官之法

【讲授新课】

郁郁涧底松,离离山上苗。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

地势使之然,由来非一朝。

---咏史(节选)(晋)左思

问题:上述诗中反映的历史现象是什么?

九品中正制大体是指由各州郡分别推选大中正一人,所推举大中正必为在中央任职官员且德名俱高者。大中正再产生小中正。中正就是品评人才的官职名称。中正编订的本地士人材料,在技术操作上分为两项:一是:“家世”,即每人父亲和祖父姓甚名谁,任何官爵,任职情况,本人直系亲属姻亲的官爵大小。二是“状”即对本人道德状况才能学识的评语。然后根据“状”参考"家世”,评定每个人的“品”的分类,将人物等级分为上上、上中、上下;中上、中中、中下;下上、下中、下下九个等级。这九品并不是当时官阶的九品,当然他们之间也有一定的联系。

1、九品中正制

时间:曹魏政权

首倡:陈群

中央任命

中正官(士族)

评定人才等级

任命官职

初创时重视家世、道德和才能并重

主要看重家世

100%大权独揽

皇权

士族

皇权

士权

获得世家大族的支持拥护,巩固皇权

获得皇帝分享的选官特权,世代为官

利益交换

“上品无寒门,下品无士族”

影响:

这种选官制度既继承了两汉乡里评议人物的传统,又将评议权收归中央,在一定时期内加强了中央集权。但九品中正制逐渐成为维护士族特权的工具。随着士族的没落,九品中正制无法继续。

西晋时期是门阀势力高度发展和极度膨胀的时期, 也是曹魏以来的九品中正制日益被高门世族控制和垄断的时期。当九品中正制最终蜕变为世家大族的政治工具后, 它不可避免地抛弃了先前注重德行、才能的传统, 沾染选举注重家世、阀阅的门阀色彩。 ……随着中正权力日益膨胀,中央集权统治势必遭到严重削弱。

—— 张旭华:《试论西晋九品中正制的弊病及其作用》

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头

科举考场

贡院内的号舍

科举制是指从隋朝开始的通过考试选拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。其中进士与明经两科最为人重视。

2、科举制

科举制的发展历程

①隋文帝废除九品中正制,开始采用分科考试的方法选拔官员;

②隋炀帝时,始建进士科,科举制形成;

③唐朝继承和完善科举制度:贞观年间,增加考试科目,以进士、明经两科为主;武则天时,增加科举取士的人数,首创武举和殿试;开元年间,任用高官主持考试,提高科举考试地位,后成定制。

④北宋的科举制比唐朝有了进一步发展:考试分为乡试、省试、殿试三级,严格科举考试程序,举人经礼部考试后须经殿试才算合格,录取权由皇帝直接掌握,殿试成为定制;考试科目逐渐减少,进士科成为最主要科目;

⑤明朝沿袭了前代科举取士制度。为严厉控制士人的思想,科举试卷仅从儒家的四书、五经中命题,而且只准用程朱理学的观点,不许发挥个人见解;答卷的文体,有严格的规定,分八个部分,称为“八股文”。八股取士制度,严重地束缚了人们的思想。

⑥20世纪初,由于国内形势的剧变,封建科举制度已不适应形势的需要。1905年,清政府废除了科举制度。

材料一 朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。

——选自宋代汪洙《神童诗》

材料二 进士科始于隋大业中, 盛于贞观、永徽 之际缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,又曰“一品白衫”。其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死于文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!”

——王定保《唐摭言》卷一

材料三 科举制扩大了皇权的统治基础。科举取士不讲门第,为庶族地主开辟了入仕之途,改变了政权被少数世族垄断的局面……科举制把用人权、任命权收归中央,有效防止了私人小集团的产生,也限制了地方格局的发展。

---杜海滨《论唐代科举考试的功能》

▲全面认识科举制?

实质:维护封建专制统治。

积极作用:

①为不具有贵族身份的士人提供了参政的机会,扩大了官吏的人才来源,从而扩大了统治的社会基础

②提高官员文化素养和行政效率,促进封建社会的发展。

③科举取士把选拔人才和任命官吏的权力收归中央,大大加强了中央集权

④考试体现了一定的公平公正性。

⑤促成了普遍持久的读书风尚,利于社会重学风气的形成,促进文化繁荣

消极作用(后期):

▲全面认识科举制?

①严重禁锢了人们的思想。

②忽视实用性,不利于科技的发展。

③阻碍了近代知识分子开眼看世界,是造成中国落后于西方的文化因素。

《儒林外史》的作者吴敬梓对八股文可以说是深恶痛绝,但他也肯定了八股文对提高写作能力的作用。他曾在文章中写道:“八股文章若做得好,随你做什么东西,要诗就诗,要赋就赋,都是一鞭一条痕,一掴一掌血,若是八股文章欠讲究,任你做出什么来,都是野狐禅,邪魔外道。”

朝代 制度 依据 方式

汉朝

魏晋南北朝

隋唐

察举制

九品中正制

科举制

品行

门第

才学

举荐

评定授官

考试

①标准:

②选官权:

③选择方式:

由家世财产门第发展到才学,选拔标准公开公平

从地方收归中央

由举荐评定授官到科举考试,趋向严密、科学

小结:古代选官制度发展历程

(二)发展趋势

省部之兴

汉代的尚书台到魏晋南北朝形成尚书省,之后形成三省,之后增加到三省六部,之后三省共同办公成为中书门下。

影响:三省六部制的确立和完备,是中国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。

三省六部制

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

(起草政令)

(执行 政务)

(封驳审议)

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

宰相

吏

户

礼

兵

刑

工

皇帝

中

书省

尚

书

省

门

下

省

(起草诏令)

(负责执行)

(封驳审议)

讨论回答:唐朝宰相与秦朝相比,权力是增加了,还是减少了?

减少了,相权被一分为三:决策权、审议权、执行权。

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

A. 科举、文教、祭祀

C.官员业绩考核、选拔

D. 司法、监察、刑狱

E. 人口、田赋、民政

F. 军籍、练兵、征战

B.水利屯田、建筑营造

C

E

F

A

D

B

贞观年间,某地发生严重旱灾,上奏朝廷。大臣甲提交书面处理方案。大臣乙认为甲的处理方案可行,上呈至皇帝,皇帝赞许,吩咐大臣丙负责执行。大臣丙将任务依次分配到属下部门。

请问,大臣甲、乙、丙所在的机构分别是?

想一想:

中书省

门下省

尚书省

历史作用:①分工明确、提高工作效率②相权分散,彼此制约,削弱相权,加强皇权③集思广益,减少决策失误④三省六部制的确立和完备,是中国官制史上的重大变革。历朝基本沿袭。

据材料并结合所学知识,分析三省六部制的历史作用?

“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。”自尚书台侵夺了丞相的权力,变成了实际上的中枢机构之后,兼尚书事的重臣往往变成了事实上的丞相……朝代更迭后,新朝为了强化君权,特立机构中书省,将尚书台的权力分割出去一部分,专门负责起草诏书和掌机要、自然也就成了参与最高决策的核心机构。由于中书省设在宫苑,由皇帝的近侍顾问转成,所有王朝政令皆自所出,所以权威日重,人称“凤凰池”。

——张鸣《中国政治制度史导论》

政事堂:唐太宗时常给品位较低的官员以宰相名号,扩大任用宰相的范围。宰相议事的地方叫政事堂,后改称中书门下。政事堂的设立,提高了工作效率,三省出现了一体化的趋势。

政事堂

中书门下

材料 初,三省长官议事于门下省之政事堂。其后,裴炎自侍中迁中书令,乃徙政事堂于中书省。开元中,张说为相,又改政事堂号“中书门下”,列五房于其后:一曰吏房,二曰枢机房,三曰兵房,四曰户房,五曰刑礼房,分曹以主众务焉。

——《新唐书》

据材料,概括指出“政事堂”的性质发生了什么变化?

变化:唐初,政事堂是宰相集体议政的场所;后来,改为中书门下,成为国家的行政机构。

皇帝

三公

御史

大夫

丞

相

太

尉

奉

常

郎

中

令

卫

尉

廷

尉

典

客

宗

正

治

粟

内

史

少

府

太

仆

九卿

秦:三公九卿制度

中枢政务机构发展历程

皇 帝

尚书令

侍 中

常 侍

丞 相

御史大夫

太 尉

九 卿

中(内)朝

外朝

有事上报

实际的

决策机构

实际的

执行机构

汉武帝:中外朝制度

东汉:尚书台——六曹

中枢政务机构发展历程

魏晋南北朝:三省

皇帝

中书省

门下省

共同执掌辅助决策和执行等权力

尚书台

尚书省

中枢政务机构发展历程

隋唐:三省六部制

皇帝

尚书省

(执行)

中书省

(决策)

门下省

(审议)

吏

户

礼

兵

刑

工

唐太宗:宰相会议(政事堂) 中书门下(三省一体化趋势)

中枢政务机构发展历程

(一)发展历程

秦:三公九卿制度

汉武帝:中外朝制度

隋唐:三省六部制

魏晋南北朝:三省

(二)发展趋势

①皇权不断加强,相权日益削弱;

②中央决策和行政体系日益完备。(分工、效率等)

独相——群相

中枢政务机构发展历程

赋税之变

国家

人民

-财政支出:养兵、赈灾、工程、官吏工资···

+财政收入:赋税

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

以户为基础的财产税,即户税(调)

魏晋:租调制

特点:征收对象以人为主

魏晋时期开始实行租调制,按户征收粮和绢帛。

北魏孝文帝改革,颁布均田令,规定一夫一妇每年纳粟为租,纳帛或布为调。受田农民承担定额租调。成年男子负担一定的徭役。

均田制与新税制颁布后,授受土地、征收赋税均以“男夫”和“妇人”或“一夫一妇”为基本标准,可有效地防止过去以户为单位计征的种种弊端,同时把受田的奴婢、耕牛等也纳入计税范围内,还把麻田、桑田的征调分为绢、布两种形式,从而使新租调制完全建立在均田制的基础之上。在中国历史上,均田制第一次将土地分配与赋税征课如此紧密地结合在一起,反映出封建社会土地与赋税思想日趋成熟,封建国家宏观经济管理能力的提高。

——孙翊刚主编:《中国赋税史》

凡赋役之制有四:一日租,二日调,三日役,四曰杂徭。课户每丁租粟二石;其调随乡土所产绫绢絁各二丈,布加五分之……凡丁,岁役二旬,无事则收其庸,每日三尺;有事而加役者,旬有五日免其调,三旬则租调俱免。

——《旧唐书·食货志》

隋-唐初:租庸调制。

以均田制为基础。唐初,除租、调外,男子不去服兵役可以纳绢或布代役,称“调”。对象(21—59成年男子)

(作用)以庸代役保证农民有较充分的生产时间,政府的赋税收入也有了保障。

材料二 今制度弛紊疆理隳坏,恣人相吞,无复畔(田界)限。富者兼地数万亩,贫者无容足之居……兼并之徒,居然受利,官取其一,私取其十,穑人(种由人)安得足食 公廪安得广储

——《陆宣公奏议》

材料三 富我多丁者,以宦、学、释、老得免,贫人无所入则丁存,故课免于上,而赋增于下,是以……乡居地著者百不四五。炎疾其弊,乃请为两税法,以一其制。

——《新唐书》

唐中期:两税法

土地兼并

税收平均

分夏、秋两季征收

中央定出的总税额,分配到各地征收。

户税:按人丁和资产多寡缴纳

地税:按田亩多寡缴纳

特点:征收对象

人丁和财产并重

取消租庸调和杂税、杂役。

780年,唐德宗采用宰相杨炎建议,颁行“两税法”

租庸调→

户税、地税

影响:

简化了税收名目,扩大了收税对象,保证了国家财政收入。

改变了战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

(唐德宗)问:“百姓乐乎 ”对日:“不乐!”上日:“今岁颇稔(丰收),何为不乐 ”对曰:“诏令不信。前云两税之外悉无他徭,今非税而殊求者殆过于税……破产不能支,愁苦如此,何乐之有 每有诏书优恤,徒空文耳!”

——《资治通鉴》

自耕农→商人、官僚、奴婢

以人丁为主→人丁和财产并重

每次税制改革都是对旧税收的总结,而从未真正较大幅度地减轻人民的负担,而在一次次税制改革之后,帝国政府和各地官僚又会重新增加各种临时附加税,让农民负担越来越重,最终超出了农民忍受的极限,农民被迫铤而走险,发动农民起义。

以人丁为主

人丁和财产并重

板书设计

一、选官制度

1.魏晋时期九品中正制的创立和实行

2.隋唐时期科举制的形成和意义

二、三省六部制

1.魏晋时期三省机构的变迁

2.隋唐时期三省六部制的形成和影响

三、赋税制度

1.从汉到唐前期赋税制度的演变

2.唐中后期两税法的实行和意义

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进