斯大林模式的社会主义建设道路

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔

在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》

斯大林:意为“钢铁般的人”,他

出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。

20岁时候,就成为了一位职业革命

家。1905年,他第一次见到列宁,

从此成为了列宁的支持者。列宁逝

世后,斯大林开始领导苏联的社会

主义建设.。

二 斯大林模式的社会主义建设道路

一、“斯大林模式”-形成背景

1、苏联的建立

时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

最初国家:俄罗斯 乌克兰

白俄罗斯 南高加索

后来发展到15个加盟共和国

列宁逝世

1924年1月 列宁逝世

苏联进入斯大林时代

二、“斯大林模式”形成过程:

1、高度集中的工业

(1)、“社会主义工业化”方针

背景

目的

时间:

1925年12月

核心内容:

优先发展重工业

1928年

新经济政策被实际终止

(2)、三个五年计划(成就及缺陷)

列宁与斯大林在一起

二“斯大林模式”形成过程

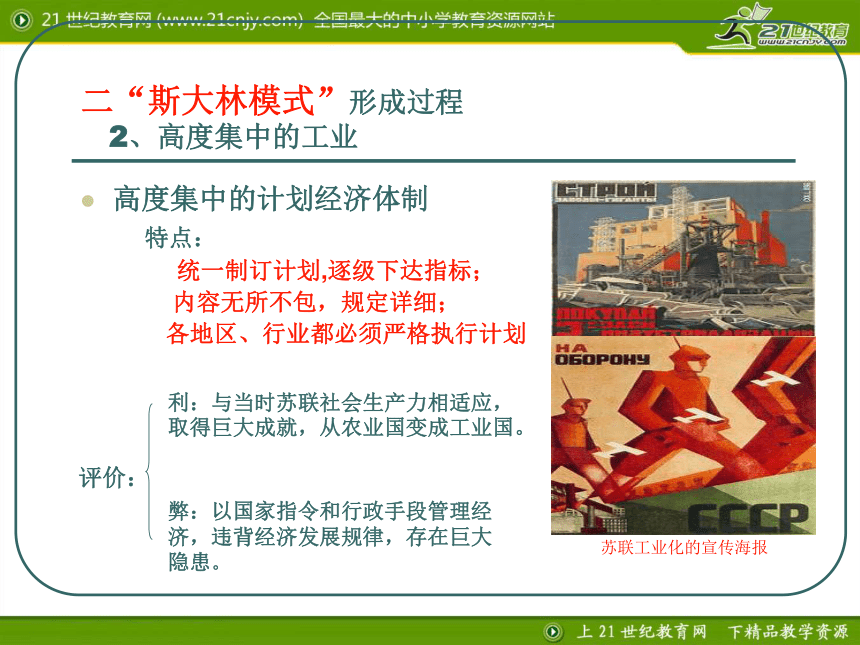

2、高度集中的工业

高度集中的计划经济体制

特点:

统一制订计划,逐级下达指标;

内容无所不包,规定详细;

各地区、行业都必须严格执行计划

苏联工业化的宣传海报

评价:

利:与当时苏联社会生产力相适应,取得巨大成就,从农业国变成工业国。

弊:以国家指令和行政手段管理经济,违背经济发展规律,存在巨大隐患。

〓苏联的五年计划

名 称 时 间 主 要 成 就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

1928年-1932年

从农业国变为工业-农业国

1933年-1937年

成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

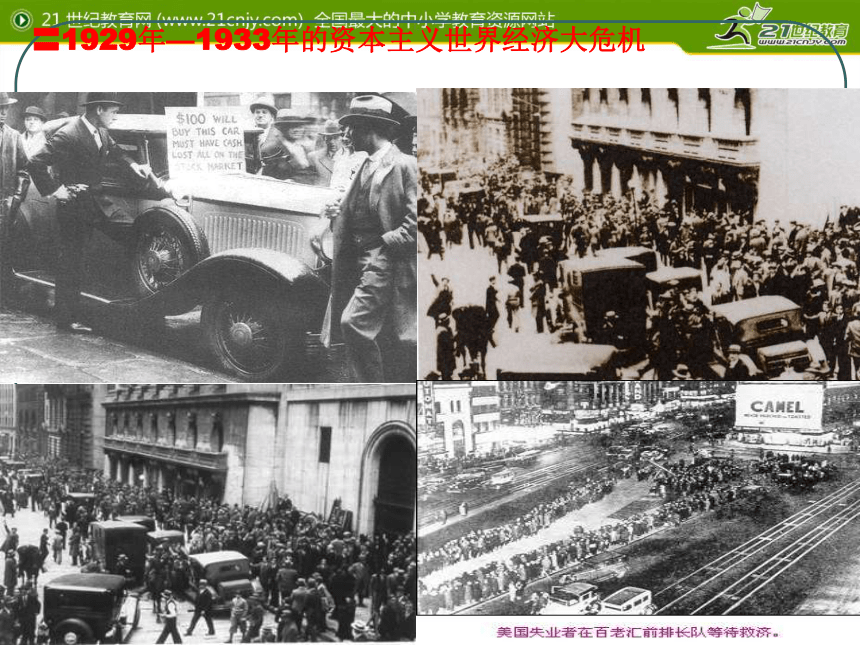

〓1929年—1933年的资本主义世界经济大危机

思考一:从苏联与西方世界的对比,从生产关系与生产力关

系上说明了什么问题?

社会主义的优越性,说明社会主义制度在解放生产力和发展生产力上的巨大积极作用。

思考二:苏联工业化取得如此巨大成就,但谁家有什么苏联

时代的家用电器吗?为什么?

〓课堂思考

几乎没有,苏联工业发展过程中,轻工业与重工业发展不平衡。这是苏联工业化的一个大问题。

二、“斯大林模式”形成过程:

2、农业全盘集体化

(1) 背景:

(2)目的:

(3)时间:

(4) 过程:

逐步集体化→全盘集体化(1937)→在全盘集体化基础上消灭富农

(5)评价

农 民 加 入 集 体 农 庄

农民在集体农庄用餐

〓资料回放

材料1:”目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料一表明苏联中央在农业集体化决策上有什么变化?可能带有什么问题?

为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

苏联改变农业政策,加快集体化进程;存在压力,有农民的非自愿行为;

由于有强迫农民加入集体农庄的行为,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;

材料2:据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

三、斯大林模式的形成标志--

1936年《苏维埃社会主义共和国宪法》(法律确立)

(1)内容:规定苏联是工农社会主义国家;经济基础是社会主义经济制度和生产资料的社会主义公有制

(2) 标志:斯大林创建的苏联社会主义建设模式的形成,称为“斯大林模式”——高度集中的经济体制与高度集中的政治体制

四、“斯大林模式”的表现

1、经济上

2、政治上

3、思想文化上

五、对“斯大林模式”的评价

功绩

国家工业化迅速实现,成为工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

国民素质得到提高;

为一些资本主义国家提供了借鉴。

弊端

高度集权;对干部缺乏监督;个人崇拜盛行

经济

优先发展重工业,导致国民经济比例失调;排斥市场、商品货币和价值规律,造成企业经济效益低下 ;牺牲农民利益,使农业长期停滞不前

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

结

论

政治:

思想:压制学术思想的创造性,不利于思想文化繁荣

“斯大林模式”与中外其他制度的比较

斯大林模式 英国模式 中国特色

社会主义模式

生产资料

所有制

工业化道路

农业制度

经济体制

政治制度

生产资料公有制

生产资料私有制

以公有制为主导,多种所有制成分并存。

优先发展重工业

先轻工业

后重工业

农、轻、重协调发展

全盘集体化

资本主义农场

家庭联产承包责任制

高度集中的计划经济体制

资本主义市场经济体制

社会主义市场经济体制

苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制

君主立宪制、内阁制、两党制。

人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。

〓俄罗斯国家的历史变迁

末 代 沙 皇 全 家 照

列宁与俄国十月革命

沙皇俄国

苏维埃俄国

苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

俄罗斯联邦共和国

俄 罗 斯

白 俄 罗 斯

乌 克 兰

南 高 加 索

西方国家的工业化一般都是先轻工业后重工业化,而苏联的工业化却是优先发展重工业,这是为什么?

提示:从当时苏联成立后的国际国内环境思考

苏联成立后,国内外环境严峻,外有帝国主义国家的敌视,内部则经济依旧落后,优先发展重工业特别是军事工业,有助于苏联迅速建立强大的国防,巩固政权。

假设你是当时的苏联领导人,在当时苏联的国情下,有什么好的办法使苏联重工业快速发展起来?

用行政手段来指挥经济,建立从中央到地方高度集中的体制,轻工业和农业必须适应重工业发展,为它提供资金

提示:物力、财力、人力严重匮乏;国外敌视;

〓课堂思考

从苏联经济成分、阶级关系关系上考虑苏联社会发生了哪些显著变化?

经济上:

社会主义经济成分取得了彻底胜利,封建与资本主义的成分被消灭;

阶级上:

剥削阶级(包括富农)被消灭;国内只存在了农民阶级、工人阶级与知识分子

〓学习延伸

材料一:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3

——教科书

材料二:苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》

上述材料说明了斯大林模式存在些什么样的问题?会产生什么样的严重后果?

为了实现国家工业化,牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前

政府将加大对“三农”的支持力度……用于“三农”(农业、农村、农民)的支出将达到3397亿元,比上年增加422亿元,增长14%……

今年在全国彻底取消农业税……农村税费改革不仅取消了原先336亿元的农业税赋,而且取消了700多亿元的“三提五统”和农村教育集资等,还取消了各种不合理收费,农民得到了很大的实惠。……

建设社会主义新农村是一项长期而艰巨的任务。要尊重农民意愿,不能搞形式主义和强迫命令,防止一哄而起。……

——引自2006年十届全国人民代表大会第四次会议《政府工作报告》

……建设社会主义新农村就是把农业和农村工作放在了现代化建设全局的更加突出的位置。通过工业反哺农业、城市支持农村,促进农村的小康和农业的现代化,这是整个现代化建设的一个重大步骤……

——引自2006年3月14日温家宝总理答记者问

〓时事关注

挑战你的知识面——

?

你听说过斯大林时期的大清洗吗?

1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举总书记时基洛夫得的票数超过了斯大林,由于基洛夫不愿意担任此职,斯大林才得以连任。大祸随之临头,基洛夫在守卫森严的办公室被人暗杀,此后,参与该案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。 各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。

由此开始,季诺维也夫、加米涅夫、布哈林等和斯大林同一时期的革命家(老近卫军)被指控为犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀。参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗, 1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。

斯大林模式:高度集中的政治经济体制

优先发展重工业

农业集体化运动

作用及评价

形成背景

过程

结果

苏联建立

列宁逝世,苏联经济政策发生变化

提出“社会主义工业化”方针

三个“五年计划”

高度集中的计划经济体制确立

形成标志:1936年苏联宪法的颁布

功绩

国家工业化迅速实现,成为世界工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

国民素质得到提高;

为其他资本主义国家和社会主义国家提供借鉴

弊端

政治方面:高度专权;对干部缺乏监督;个人崇拜盛行

经济方面

优先发展重工业,导致国民经济比例失调

排斥市场、商品货币和价值规律

牺牲农民利益,使农业长期停滞不前

评价:是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的唯一模式。

形成过程

〓探究学习

以“斯大林是民族英雄还是政治暴君”为话题,写一篇200字左右的小论文。

要求:1、四人一组,实行分组合作学习,每人至少搜集一篇相关文章,

讨论后确立每组观点与论据,最后由一人形成文章。

2、语言要流畅

3、杜绝简单抄袭

4、文章上交时,应包括小组合作学习的记录

他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核武的强国。

——丘吉尔

在亿万人民的心目中斯大林成为神话般的人间上帝,大家开始战战兢兢地念叨他的名字,他们相信:只有他一个人能够拯救苏维埃国家,使之不受侵略和解体。

——麦德维杰夫《让历史来审判》

斯大林:意为“钢铁般的人”,他

出生于格鲁吉亚一个鞋匠家庭。

20岁时候,就成为了一位职业革命

家。1905年,他第一次见到列宁,

从此成为了列宁的支持者。列宁逝

世后,斯大林开始领导苏联的社会

主义建设.。

二 斯大林模式的社会主义建设道路

一、“斯大林模式”-形成背景

1、苏联的建立

时间:1922年12月30日

国名:苏维埃社会主义共和国联盟

最初国家:俄罗斯 乌克兰

白俄罗斯 南高加索

后来发展到15个加盟共和国

列宁逝世

1924年1月 列宁逝世

苏联进入斯大林时代

二、“斯大林模式”形成过程:

1、高度集中的工业

(1)、“社会主义工业化”方针

背景

目的

时间:

1925年12月

核心内容:

优先发展重工业

1928年

新经济政策被实际终止

(2)、三个五年计划(成就及缺陷)

列宁与斯大林在一起

二“斯大林模式”形成过程

2、高度集中的工业

高度集中的计划经济体制

特点:

统一制订计划,逐级下达指标;

内容无所不包,规定详细;

各地区、行业都必须严格执行计划

苏联工业化的宣传海报

评价:

利:与当时苏联社会生产力相适应,取得巨大成就,从农业国变成工业国。

弊:以国家指令和行政手段管理经济,违背经济发展规律,存在巨大隐患。

〓苏联的五年计划

名 称 时 间 主 要 成 就

第一个五年计划

第二个五年计划

第三个五年计划

苏联”一五“计划期间工业化的重要工程之一——第聂伯河水电站

1928年-1932年

从农业国变为工业-农业国

1933年-1937年

成为世界工业强国,工业产量跃居欧洲第一,世界第二

1938年起实施,因卫国战争爆发而被打断

〓1929年—1933年的资本主义世界经济大危机

思考一:从苏联与西方世界的对比,从生产关系与生产力关

系上说明了什么问题?

社会主义的优越性,说明社会主义制度在解放生产力和发展生产力上的巨大积极作用。

思考二:苏联工业化取得如此巨大成就,但谁家有什么苏联

时代的家用电器吗?为什么?

〓课堂思考

几乎没有,苏联工业发展过程中,轻工业与重工业发展不平衡。这是苏联工业化的一个大问题。

二、“斯大林模式”形成过程:

2、农业全盘集体化

(1) 背景:

(2)目的:

(3)时间:

(4) 过程:

逐步集体化→全盘集体化(1937)→在全盘集体化基础上消灭富农

(5)评价

农 民 加 入 集 体 农 庄

农民在集体农庄用餐

〓资料回放

材料1:”目前集体农庄运动中具有决定意义的新现象,就是农民已经不象以前那样一批一批地加入,而是整村、整乡、甚至整个专区地加入。

——斯大林《大转变的一年》(1929年11月)

材料一表明苏联中央在农业集体化决策上有什么变化?可能带有什么问题?

为什么会出现材料二中的现象,会产生什么严重后果?

苏联改变农业政策,加快集体化进程;存在压力,有农民的非自愿行为;

由于有强迫农民加入集体农庄的行为,引起农民的不满与抵制;

严重挫伤农民的生产积极性,最终影响农业长久发展;

材料2:据统计,在苏联农村中,从1929年7月到1930年7月,牛减少了32%,马减少了13%,猪减少了33%,羊减少了26%。

三、斯大林模式的形成标志--

1936年《苏维埃社会主义共和国宪法》(法律确立)

(1)内容:规定苏联是工农社会主义国家;经济基础是社会主义经济制度和生产资料的社会主义公有制

(2) 标志:斯大林创建的苏联社会主义建设模式的形成,称为“斯大林模式”——高度集中的经济体制与高度集中的政治体制

四、“斯大林模式”的表现

1、经济上

2、政治上

3、思想文化上

五、对“斯大林模式”的评价

功绩

国家工业化迅速实现,成为工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

国民素质得到提高;

为一些资本主义国家提供了借鉴。

弊端

高度集权;对干部缺乏监督;个人崇拜盛行

经济

优先发展重工业,导致国民经济比例失调;排斥市场、商品货币和价值规律,造成企业经济效益低下 ;牺牲农民利益,使农业长期停滞不前

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

结

论

政治:

思想:压制学术思想的创造性,不利于思想文化繁荣

“斯大林模式”与中外其他制度的比较

斯大林模式 英国模式 中国特色

社会主义模式

生产资料

所有制

工业化道路

农业制度

经济体制

政治制度

生产资料公有制

生产资料私有制

以公有制为主导,多种所有制成分并存。

优先发展重工业

先轻工业

后重工业

农、轻、重协调发展

全盘集体化

资本主义农场

家庭联产承包责任制

高度集中的计划经济体制

资本主义市场经济体制

社会主义市场经济体制

苏维埃体制(高度集权)、一党制、终身制

君主立宪制、内阁制、两党制。

人民代表大会制度、中共领导下的多党合作和政治协商制度。

〓俄罗斯国家的历史变迁

末 代 沙 皇 全 家 照

列宁与俄国十月革命

沙皇俄国

苏维埃俄国

苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)

俄罗斯联邦共和国

俄 罗 斯

白 俄 罗 斯

乌 克 兰

南 高 加 索

西方国家的工业化一般都是先轻工业后重工业化,而苏联的工业化却是优先发展重工业,这是为什么?

提示:从当时苏联成立后的国际国内环境思考

苏联成立后,国内外环境严峻,外有帝国主义国家的敌视,内部则经济依旧落后,优先发展重工业特别是军事工业,有助于苏联迅速建立强大的国防,巩固政权。

假设你是当时的苏联领导人,在当时苏联的国情下,有什么好的办法使苏联重工业快速发展起来?

用行政手段来指挥经济,建立从中央到地方高度集中的体制,轻工业和农业必须适应重工业发展,为它提供资金

提示:物力、财力、人力严重匮乏;国外敌视;

〓课堂思考

从苏联经济成分、阶级关系关系上考虑苏联社会发生了哪些显著变化?

经济上:

社会主义经济成分取得了彻底胜利,封建与资本主义的成分被消灭;

阶级上:

剥削阶级(包括富农)被消灭;国内只存在了农民阶级、工人阶级与知识分子

〓学习延伸

材料一:实现农业集体化以后,苏联政府采取提高工业品价格、降低农产品价格的办法,要农民为工业化提供资金……据统计……从农民手中拿走的粮食,约占其收获量的40%,而粮食收购价远低于生产成本。……一五计划期间,通过这些办法从农民手中得到的资金,在工业化资金中约占1/3

——教科书

材料二:苏联的办法把农民挖得很苦。他们采取所谓义务交售制等项办法,把农民生产的东西拿走太多,给的代价又极低。他们这样来积累资金,使农民的生产积极性受到极大的损害。你要母鸡多生蛋,又不给它米吃,又要马儿跑得好,又要马儿不吃草。世界上哪有这样的道理。

──毛泽东《论十大关系》

上述材料说明了斯大林模式存在些什么样的问题?会产生什么样的严重后果?

为了实现国家工业化,牺牲了广大农民的利益,挫伤了他们的生产积极性,使农业长期停滞不前

政府将加大对“三农”的支持力度……用于“三农”(农业、农村、农民)的支出将达到3397亿元,比上年增加422亿元,增长14%……

今年在全国彻底取消农业税……农村税费改革不仅取消了原先336亿元的农业税赋,而且取消了700多亿元的“三提五统”和农村教育集资等,还取消了各种不合理收费,农民得到了很大的实惠。……

建设社会主义新农村是一项长期而艰巨的任务。要尊重农民意愿,不能搞形式主义和强迫命令,防止一哄而起。……

——引自2006年十届全国人民代表大会第四次会议《政府工作报告》

……建设社会主义新农村就是把农业和农村工作放在了现代化建设全局的更加突出的位置。通过工业反哺农业、城市支持农村,促进农村的小康和农业的现代化,这是整个现代化建设的一个重大步骤……

——引自2006年3月14日温家宝总理答记者问

〓时事关注

挑战你的知识面——

?

你听说过斯大林时期的大清洗吗?

1934年1月召开党的十七次代表大会,按规定对总书记斯大林的鼓掌可达10分钟,对其他政治局委员鼓掌不能超过2分钟,可是政治局委员兼列宁格勒州书记基洛夫出现时,鼓掌长达10分钟之久。选举总书记时基洛夫得的票数超过了斯大林,由于基洛夫不愿意担任此职,斯大林才得以连任。大祸随之临头,基洛夫在守卫森严的办公室被人暗杀,此后,参与该案侦察工作和见证的人不是死于车祸就是永久失踪。

同时,在经济建设部门,大批专家、工程技术人员和企业管理干部被清洗,严重影响了经济的正常进行。1939年,大清洗运动才逐渐平息。 各州、市都进行类似的清洗,把一切敢于揭露特权和官僚主义,提出不同意见的人视为政敌加以逮捕或消灭肉体。

1936—1939年,苏联约有400多万人遭逮捕和判刑。在斯大林时代有2000多万人遭到杀戮,这个骇人听闻的数字已占当时苏联人口近1/9。

由此开始,季诺维也夫、加米涅夫、布哈林等和斯大林同一时期的革命家(老近卫军)被指控为犯有谋杀罪和叛国罪而被害。接着,内务部的部长们和主要局长被杀。参加十七次代表大会的1966人中被捕、被杀的有1108人,大会选出的139名中央委员有近80人被捕、被杀。在军队中,大约有2万名军官遭到清洗, 1938年,红军师以上的军官中,只有39%的人是原任的。全军5名元帅中有3名被杀害,10多位副国防人民委员中,无一人得以幸免,15名集团军司令中有13名被清洗。

斯大林模式:高度集中的政治经济体制

优先发展重工业

农业集体化运动

作用及评价

形成背景

过程

结果

苏联建立

列宁逝世,苏联经济政策发生变化

提出“社会主义工业化”方针

三个“五年计划”

高度集中的计划经济体制确立

形成标志:1936年苏联宪法的颁布

功绩

国家工业化迅速实现,成为世界工业强国;

为反法西斯战争胜利奠定物质基础;

国民素质得到提高;

为其他资本主义国家和社会主义国家提供借鉴

弊端

政治方面:高度专权;对干部缺乏监督;个人崇拜盛行

经济方面

优先发展重工业,导致国民经济比例失调

排斥市场、商品货币和价值规律

牺牲农民利益,使农业长期停滞不前

评价:是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的唯一模式。

形成过程

〓探究学习

以“斯大林是民族英雄还是政治暴君”为话题,写一篇200字左右的小论文。

要求:1、四人一组,实行分组合作学习,每人至少搜集一篇相关文章,

讨论后确立每组观点与论据,最后由一人形成文章。

2、语言要流畅

3、杜绝简单抄袭

4、文章上交时,应包括小组合作学习的记录

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航