6.1《老子》四章 课件(22张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.1《老子》四章 课件(22张PPT) 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 510.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-14 21:53:14 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

《老子》四章

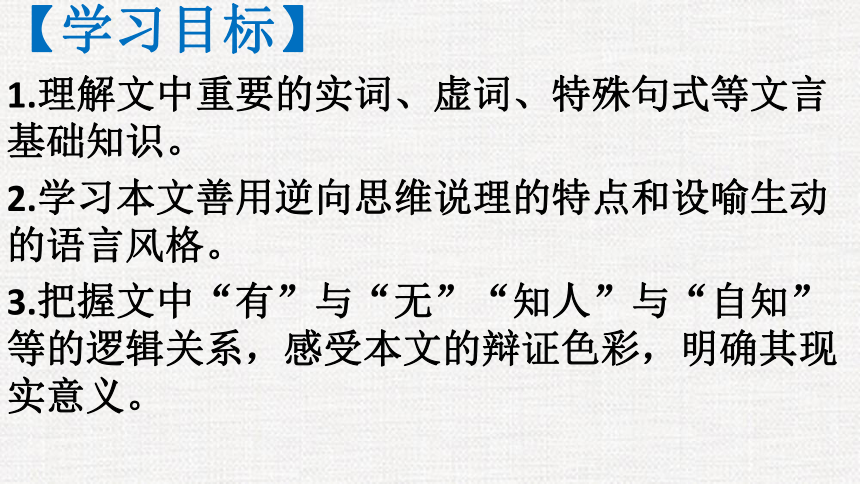

【学习目标】

1.理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

2.学习本文善用逆向思维说理的特点和设喻生动的语言风格。

3.把握文中“有”与“无”“知人”与“自知”等的逻辑关系,感受本文的辩证色彩,明确其现实意义。

导:预习检测

1.给加点字注音

2.解释文中加点字的意思

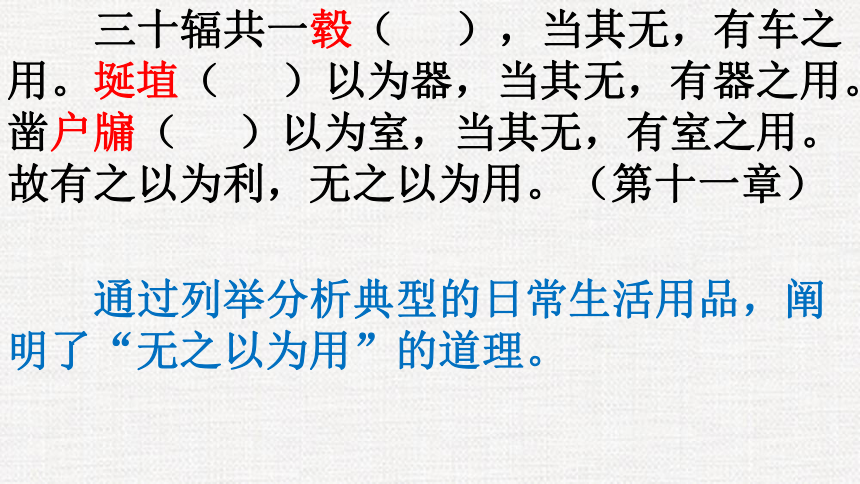

三十辐共一毂( ),当其无,有车之用。埏埴( )以为器,当其无,有器之用。凿户牖( )以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

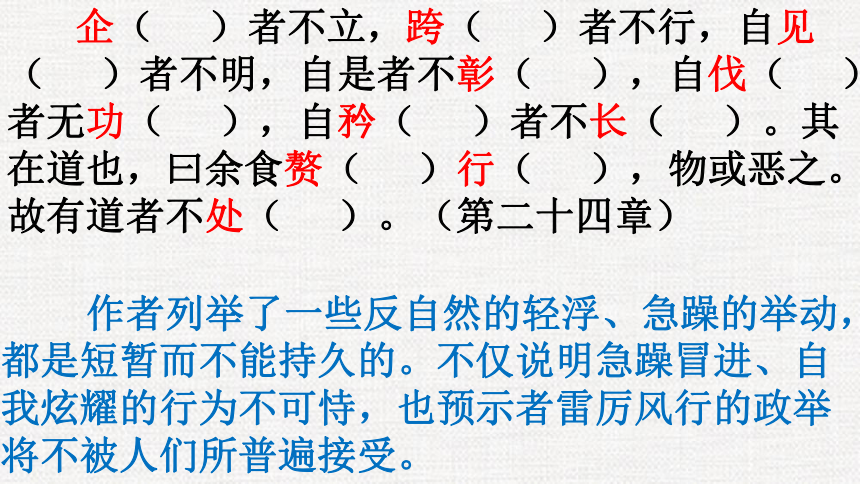

企( )者不立,跨( )者不行,自见( )者不明,自是者不彰( ),自伐( )者无功( ),自矜( )者不长( )。其在道也,曰余食赘( )行( ),物或恶之。故有道者不处( )。(第二十四章)

作者列举了一些反自然的轻浮、急躁的举动,都是短暂而不能持久的。不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也预示者雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

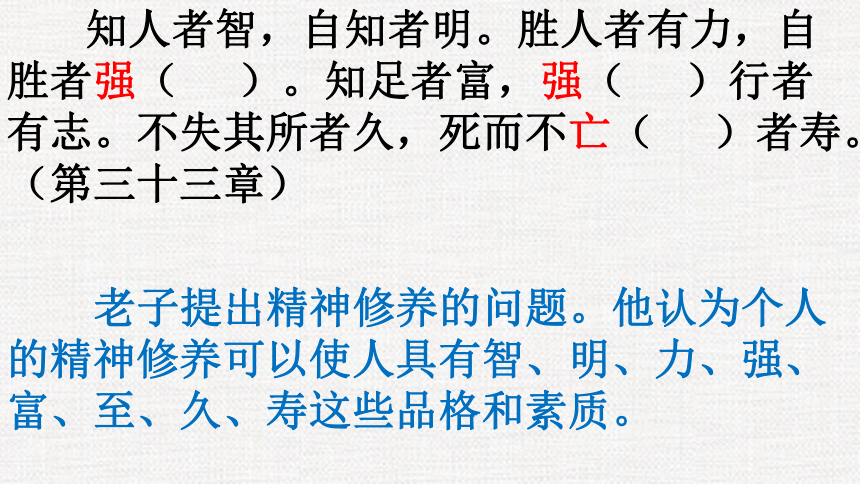

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强( )。知足者富,强( )行者有志。不失其所者久,死而不亡( )者寿。(第三十三章)

老子提出精神修养的问题。他认为个人的精神修养可以使人具有智、明、力、强、富、至、久、寿这些品格和素质。

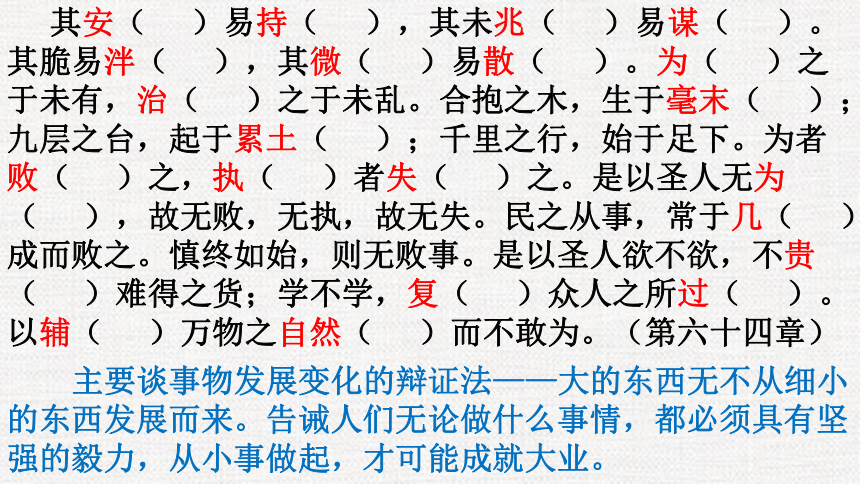

其安( )易持( ),其未兆( )易谋( )。其脆易泮( ),其微( )易散( )。为( )之于未有,治( )之于未乱。合抱之木,生于毫末( );九层之台,起于累土( );千里之行,始于足下。为者败( )之,执( )者失( )之。是以圣人无为( ),故无败,无执,故无失。民之从事,常于几( )成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵( )难得之货;学不学,复( )众人之所过( )。以辅( )万物之自然( )而不敢为。(第六十四章)

主要谈事物发展变化的辩证法——大的东西无不从细小的东西发展而来。告诫人们无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大业。

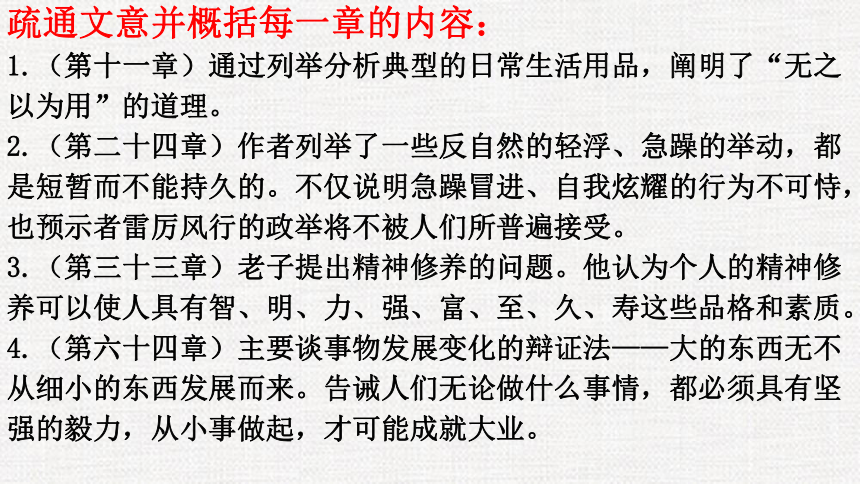

疏通文意并概括每一章的内容:

1.(第十一章)通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

2.(第二十四章)作者列举了一些反自然的轻浮、急躁的举动,都是短暂而不能持久的。不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也预示者雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

3.(第三十三章)老子提出精神修养的问题。他认为个人的精神修养可以使人具有智、明、力、强、富、至、久、寿这些品格和素质。

4.(第六十四章)主要谈事物发展变化的辩证法——大的东西无不从细小的东西发展而来。告诫人们无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大业。

思:思考学案“思”部分的题目

要求:

独立思考,认真完成。规范答题,书写整洁。

议:小组内交流学习成果,互相补充,形成组内的一致意见。

要求:

组内一人主说,其他同学认真倾听,及时补充、质疑、纠正。

展

展示内容:

展示小组合作学习的成果。

展示要求:

各组成员要积极展示学习成果,展示时声音洪亮,条理清晰。

非展示同学认真倾听,及时记录,积极质疑和纠错。

评:1.再读文本,将下列结构图补充完整。

一、论道 辩证分析“有”和“无”的关系

《老子》 二、修身 要谦下守中,不可急躁冒进

四章 三、修身 个人品行修养,重在修身

四、治国 事物发展变化,注意萌芽状态

2.老子的思想具有鲜明的思辨色彩,说说文中谈到了哪几组关系,老子分别持怎样的态度。

①“有”和“无”的关系。

“有”和“无”的关系,就是“利”和“用”的关系。老子反复讲述“有”与“无”的关系,就是为了让人们明白“有无相生”“有之以为利,无之以为用”的道理。

②“知人”和“自知”、“胜人”和“自胜”的关系。

老子以辩证的观点告知人们应如何修身养性,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

③大小、高低、远近等的关系。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高低、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

3.本文使用了多处比喻论证,请找出其中的两处并简要分析。

①第十一章以车轮、器皿、房屋设喻,形象地阐明对一切事物起决定作用的是“无”的道理;

②第六十四章以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象地阐明了任何事情都要从小积累才能成功的道理。

4.简要分析本文的写作特色。

①善用逆向思维观察社会和人生。

老子常常从世人不太看重的那些方面,发掘出理论或实践上的巨大价值。比如,世人看重的是“有”,关注的是“难”瞩目的是“大事”;老子则认为正是相反的“无”“易”以及“小事”,成全了“有”和“难”的价值,成就了“大事”。老子还善于从世人的习性中发现负面因素。在日常生活中,人们在事情接近成功的时候通常都不太用心、不太慎重,因而放松自己不再努力。老子指出,很多事情终归失败,根源就在这里,在接近完成的时候,必须要像对待开始一样慎之又慎。

②设喻生动形象,使抽象的道理浅显易懂。

课文多处运用比喻说理,如:第十一章以车轮、器皿、房屋设喻,形象地阐明对一切事物起决定作用的是“无”的道理;第六十四章以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象地阐明了任何事情都要从小积累才能成功的道理。

③行文简洁,洁净精微,凝练畅达。

《老子》的行文,既不同于《论语》的语录体,又不同于《孟子》《庄子》的论辩体或对话体,也不同于《荀子》《韩非子》的论说体,而是洁净、精练、畅达,是格言,又如歌如诗,显示出独特的魅力。如“知人者智,自知者明”“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”等,寥寥数语,即从平凡的现象中反映出深刻的哲理。

④句式运用独具一格。

《老子》一书善于使用排比、对偶、递进等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。就排比而言,可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,这样的句子在《老子》一书中可以说是俯拾即是。这些排比句的运用,使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。就对偶句而言,“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人无穷的启迪。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

检:

1.翻译句子。

(1)自我炫耀功劳的人不能建功,自尊自大的人不能长久。

(2)了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。

(3)不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

(4)做事情要在它未发生时就做,治理国政要在祸乱没有产生之前就早做准备。

(5)人们做事情,总是在接近成功时失败。所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

2.重点文言知识整理归纳。

(1)通假字

曰余食赘行 同“形”,形体 其脆易泮 同“判”,分离

起于累土 同“蔂”,土筐

(2)词类活用

死而不亡者寿 形容词作动词 活得长寿

复众人之所过 动词作名词 过错

(3)古今异义

跨者不行

古义:行走不稳 今义:不可以

强行者有志

古义:勉强而行 今义:用强制的方式进行

民之从事

古义:做事 今义:投身到(事业中去)

3.情景式默写

(1)故有之以为利,无之以为用。

(2)为者败之,执者失之。

(3)知人者智,自知者明。

(4)胜人者有力,自胜者强。

(5)为之于未有,治之于未乱。

(6)合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

(7)慎终如始,则无败事。

《老子》四章

【学习目标】

1.理解文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

2.学习本文善用逆向思维说理的特点和设喻生动的语言风格。

3.把握文中“有”与“无”“知人”与“自知”等的逻辑关系,感受本文的辩证色彩,明确其现实意义。

导:预习检测

1.给加点字注音

2.解释文中加点字的意思

三十辐共一毂( ),当其无,有车之用。埏埴( )以为器,当其无,有器之用。凿户牖( )以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

企( )者不立,跨( )者不行,自见( )者不明,自是者不彰( ),自伐( )者无功( ),自矜( )者不长( )。其在道也,曰余食赘( )行( ),物或恶之。故有道者不处( )。(第二十四章)

作者列举了一些反自然的轻浮、急躁的举动,都是短暂而不能持久的。不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也预示者雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强( )。知足者富,强( )行者有志。不失其所者久,死而不亡( )者寿。(第三十三章)

老子提出精神修养的问题。他认为个人的精神修养可以使人具有智、明、力、强、富、至、久、寿这些品格和素质。

其安( )易持( ),其未兆( )易谋( )。其脆易泮( ),其微( )易散( )。为( )之于未有,治( )之于未乱。合抱之木,生于毫末( );九层之台,起于累土( );千里之行,始于足下。为者败( )之,执( )者失( )之。是以圣人无为( ),故无败,无执,故无失。民之从事,常于几( )成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲,不贵( )难得之货;学不学,复( )众人之所过( )。以辅( )万物之自然( )而不敢为。(第六十四章)

主要谈事物发展变化的辩证法——大的东西无不从细小的东西发展而来。告诫人们无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大业。

疏通文意并概括每一章的内容:

1.(第十一章)通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

2.(第二十四章)作者列举了一些反自然的轻浮、急躁的举动,都是短暂而不能持久的。不仅说明急躁冒进、自我炫耀的行为不可恃,也预示者雷厉风行的政举将不被人们所普遍接受。

3.(第三十三章)老子提出精神修养的问题。他认为个人的精神修养可以使人具有智、明、力、强、富、至、久、寿这些品格和素质。

4.(第六十四章)主要谈事物发展变化的辩证法——大的东西无不从细小的东西发展而来。告诫人们无论做什么事情,都必须具有坚强的毅力,从小事做起,才可能成就大业。

思:思考学案“思”部分的题目

要求:

独立思考,认真完成。规范答题,书写整洁。

议:小组内交流学习成果,互相补充,形成组内的一致意见。

要求:

组内一人主说,其他同学认真倾听,及时补充、质疑、纠正。

展

展示内容:

展示小组合作学习的成果。

展示要求:

各组成员要积极展示学习成果,展示时声音洪亮,条理清晰。

非展示同学认真倾听,及时记录,积极质疑和纠错。

评:1.再读文本,将下列结构图补充完整。

一、论道 辩证分析“有”和“无”的关系

《老子》 二、修身 要谦下守中,不可急躁冒进

四章 三、修身 个人品行修养,重在修身

四、治国 事物发展变化,注意萌芽状态

2.老子的思想具有鲜明的思辨色彩,说说文中谈到了哪几组关系,老子分别持怎样的态度。

①“有”和“无”的关系。

“有”和“无”的关系,就是“利”和“用”的关系。老子反复讲述“有”与“无”的关系,就是为了让人们明白“有无相生”“有之以为利,无之以为用”的道理。

②“知人”和“自知”、“胜人”和“自胜”的关系。

老子以辩证的观点告知人们应如何修身养性,强调人欲知人,必先自知,人欲胜人,必先自胜,故以“自知”“自胜”为立身之本。

③大小、高低、远近等的关系。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高低、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

3.本文使用了多处比喻论证,请找出其中的两处并简要分析。

①第十一章以车轮、器皿、房屋设喻,形象地阐明对一切事物起决定作用的是“无”的道理;

②第六十四章以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象地阐明了任何事情都要从小积累才能成功的道理。

4.简要分析本文的写作特色。

①善用逆向思维观察社会和人生。

老子常常从世人不太看重的那些方面,发掘出理论或实践上的巨大价值。比如,世人看重的是“有”,关注的是“难”瞩目的是“大事”;老子则认为正是相反的“无”“易”以及“小事”,成全了“有”和“难”的价值,成就了“大事”。老子还善于从世人的习性中发现负面因素。在日常生活中,人们在事情接近成功的时候通常都不太用心、不太慎重,因而放松自己不再努力。老子指出,很多事情终归失败,根源就在这里,在接近完成的时候,必须要像对待开始一样慎之又慎。

②设喻生动形象,使抽象的道理浅显易懂。

课文多处运用比喻说理,如:第十一章以车轮、器皿、房屋设喻,形象地阐明对一切事物起决定作用的是“无”的道理;第六十四章以“合抱之木”“九层之台”“千里之行”设喻,形象地阐明了任何事情都要从小积累才能成功的道理。

③行文简洁,洁净精微,凝练畅达。

《老子》的行文,既不同于《论语》的语录体,又不同于《孟子》《庄子》的论辩体或对话体,也不同于《荀子》《韩非子》的论说体,而是洁净、精练、畅达,是格言,又如歌如诗,显示出独特的魅力。如“知人者智,自知者明”“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”等,寥寥数语,即从平凡的现象中反映出深刻的哲理。

④句式运用独具一格。

《老子》一书善于使用排比、对偶、递进等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。就排比而言,可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”,这样的句子在《老子》一书中可以说是俯拾即是。这些排比句的运用,使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。就对偶句而言,“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人无穷的启迪。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

检:

1.翻译句子。

(1)自我炫耀功劳的人不能建功,自尊自大的人不能长久。

(2)了解别人的人聪明,了解自己的人圣明。

(3)不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

(4)做事情要在它未发生时就做,治理国政要在祸乱没有产生之前就早做准备。

(5)人们做事情,总是在接近成功时失败。所以当事情快要完成的时候,也要像开始时那样慎重,就没有办不成的事情。

2.重点文言知识整理归纳。

(1)通假字

曰余食赘行 同“形”,形体 其脆易泮 同“判”,分离

起于累土 同“蔂”,土筐

(2)词类活用

死而不亡者寿 形容词作动词 活得长寿

复众人之所过 动词作名词 过错

(3)古今异义

跨者不行

古义:行走不稳 今义:不可以

强行者有志

古义:勉强而行 今义:用强制的方式进行

民之从事

古义:做事 今义:投身到(事业中去)

3.情景式默写

(1)故有之以为利,无之以为用。

(2)为者败之,执者失之。

(3)知人者智,自知者明。

(4)胜人者有力,自胜者强。

(5)为之于未有,治之于未乱。

(6)合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

(7)慎终如始,则无败事。