12 词四首课件(共71张PPT)

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

词 四 首

九 年 级(下)

词 四 首

课时目标

1、了解词人的相关文学常识,整体感知这四首词的内容,背诵这四首词。

2、反复诵读,品味词的语言,体会词的意境,学会把握诗歌的思想感情。

3、感受词的音韵美,体会各首词中蕴含的情感,提高自己的文化修养。

词 又称长短句。一首词的字数、句数、段数、韵律、平仄,都有固定的格式,这就是词谱,词人依照词谱填词,词谱的名称叫词牌。比如《沁园春》、《虞美人》、《水调歌头》等。词可以没有题目,如果有,写在词牌的后面,

如《沁园春·雪》“沁园春”是词牌名;雪,是这首词的题目。

一首词称为一阕;词若有上下两段,就称为上下阕。大致可分为三类:⑴小令;⑵中调;⑶长调。有人认为:五十八字以内为小令,五十九至九十字为中调,九十一字以外为长调①。这种分法虽然未免太绝对了,但是,大概的情况还是这样的。

婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠、李煜、柳永、周邦彦。

豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。

渔 家 傲

范仲淹

渔家傲

此词为北宋年间流行歌曲,始见于北宋晏殊,因词中有“神仙一曲渔家傲”句,便取“渔家傲”三字作词名。

范仲淹(989-1052 )字希文。北宋政治家、文学家。北宋名臣,江苏人,少年家贫但好学,当秀才时就常以天下为己任,有敢言之名。曾多次上书批评当时的宰相,因而三次被贬。

作者简介

写作背景

1038年西夏昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。

1040年,范仲淹被调到延州上任。延州是西夏出入关要害,战后城寨焚掠殆尽,戍兵皆无壁垒,散处城中。此词即作于任延州知县的时候 。

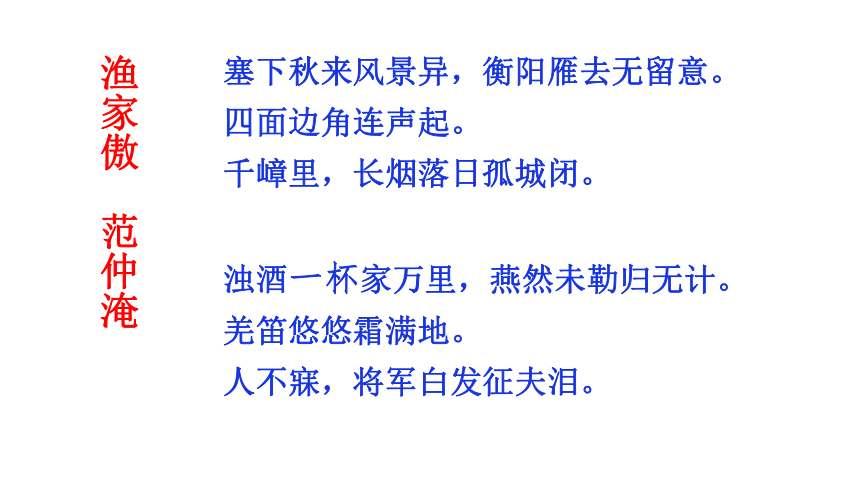

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边角连声起。

千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌笛悠悠霜满地。

人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲 范仲淹

赏析诗歌:

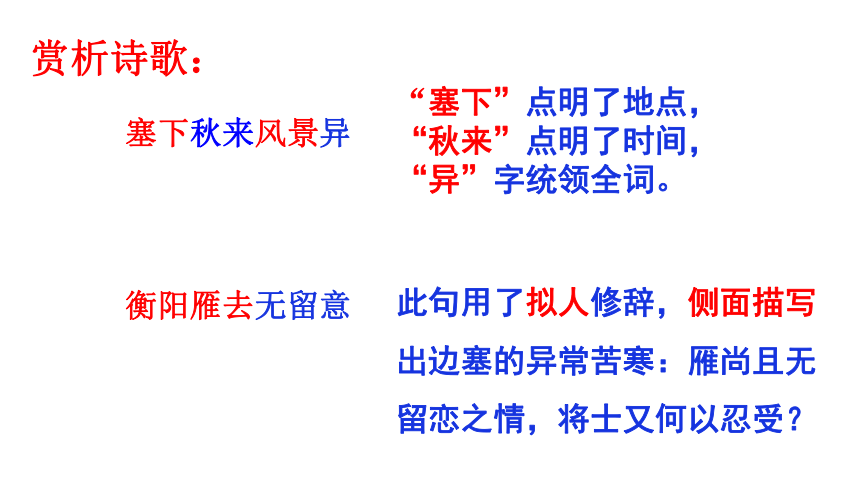

塞下秋来风景异

“塞下”点明了地点,“秋来”点明了时间,“异”字统领全词。

衡阳雁去无留意

此句用了拟人修辞,侧面描写出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋之情,将士又何以忍受?

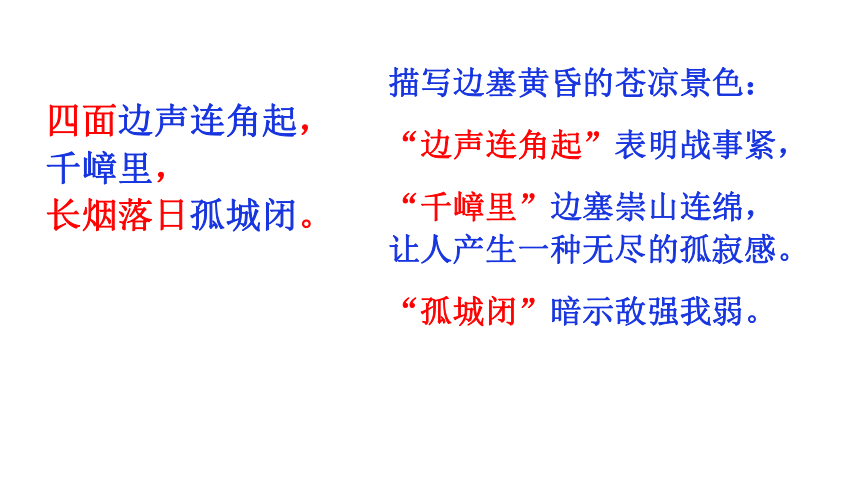

四面边声连角起,

千嶂里,

长烟落日孤城闭。

描写边塞黄昏的苍凉景色:

“边声连角起”表明战事紧,

“千嶂里”边塞崇山连绵,让人产生一种无尽的孤寂感。

“孤城闭”暗示敌强我弱。

浊酒一杯家万里

燕然未勒归无计

羌管悠悠霜满地

“浊酒”表明边塞生活的艰苦,酒是自酿的成色较差的酒。“家万里”表现了思乡之切。

这入夜的悠悠羌音、浓浓白霜,更使人惆怅难眠。

慨叹功业未建,边患未除,归乡无期。运用典故表达了作者渴望建功立业的思想感情。

营造出悲伤、凄凉、孤寂、惆怅的感觉

人不寐,将军白发征夫泪。

“不寐”的是将军也是征夫,此处用了“互文”的修辞。流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!也有对朝廷不重边关的不满。

诗词赏析

1、上下阕分别写什么?

2、写的是何时何地的景色?哪个字统领全部景色特点?

描写塞下秋景,用一个“异”字统领了全部景色的特点。

3、都写了哪些景物?异在哪?

A、衡阳雁去无留意。“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”这是突出边塞的异常苦寒——秋一到,雁就无留恋之情,这是与家乡大“异” 的。

诗词默写(根据提示):

1、点明地域和季节的句子是:塞下秋来风景异

2、写边塞天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意

3、边地战事吃紧,戒备森然的句子(由视觉的景物描写勾勒出边塞的悲凉的句子):千嶂里,长烟落日孤城闭。

4、表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

5、夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。

6、以互文的形式写出将士有家难回,功业难成,哀伤流泪的句子:人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲

秋思

上阕写景

渲染荒凉萧瑟气氛

下阕抒情

异

燕然未勒

抒发思乡

忧国之情

衡阳雁去

边声连起

千嶂孤城

长烟落日

家万里-归无计

羌管悠-霜满地

(苍凉悲壮)

(沉郁雄浑)

整体感知

主题思想

《渔家傲》这首词通过写边塞的战地风光,表现了戍边将士塞外生活的艰辛和忧国思乡,孤独愁苦的心情,也表达了作者对朝廷腐朽、软弱、不修武备,不重边功的愤懑不平之情。

江城子 密州出猎

苏 轼

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡,北宋著名文学家、书法家、画家。苏轼是宋代文学最高成就的代表。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

走近作者

江城子·密州出猎:“江城子”是词牌名,“密州出猎”是题目。“密州”,点明地点;“出猎”,点明事件,表明这首词描写的是一次出猎的情景。

文题解说

宋神宗熙宁八年,是苏轼到密州上任的第二年。当时,密州蝗旱相连,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境.作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届“不惑而雄心勃勃”,在贬官外任中,不但尽力解除人民的疾苦,而且时刻准备要驰骋疆场,为国效力.他在这年十月中,祭常山归来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词。

写作背景

江城子·密州出猎 老夫/聊发/少年/狂,左牵黄,右擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷/平冈。为报/倾城/随/太守,亲/射虎,看/孙郎。

酒酣/胸胆/尚/开张。鬓/微霜,又/何妨!持节/云中,何日/遣/冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北/望,射/天狼。

诗词朗诵

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

这首词起句陡兀,用一“狂”字笼罩全篇,藉以抒写胸中雄健豪放的一腔磊落之气。“狂”虽是聊发,却缘自真实。

苏轼外任或谪居时期常常以“疏狂”“狂”“老狂”自况。苏轼时年四十,正值盛年,不应言老,却自称“老夫”,又言“聊发”,与“少年”二字形成强烈反差,形象地流露出内心郁积的情绪。此中意味,需要特别体会。

他左手牵黄狗,右手擎猎鹰,头戴锦绣的帽子,身披貂皮的外衣,一身猎装,气宇轩昂,何等威武。“千骑卷平冈”,一个“卷”字,突现出太守率领的队伍,势如磅礴倾涛,何等雄壮。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

太守倍受鼓舞,气冲斗牛,为了报答百姓随行出猎的厚意,决心亲自射杀老虎,让大家看看孙权当年搏虎的雄姿。

上阕 写出狩猎的壮阔场面,气势恢宏,表现出作者壮志勃发的英雄气概。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!

下阕承前进一步写“老夫”的“狂”态。出猎之际,痛痛快快喝了一顿酒,意兴正浓,胆气更壮,尽管“老夫”老矣,鬓发斑白,又有什么关系!以“老”衬“狂”,更表现出作者壮心未已的英雄本色。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故。据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免了魏尚。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

“天狼”,喻指侵扰西北边境的西夏军队。作者以形象的描画,表达了自己渴望一展抱负,杀敌报国,建功立业的雄心壮志。

下阕:

借出猎表达了自己强国抗敌的政治主张,抒写了渴望报效朝廷的壮志豪情。

1、上阕描绘的是怎样的内容?你知道词中哪个字写出了他当时的心情吗?

描绘出猎时的盛大场面。

狂 1、狂在装备齐全,随从众多;

2、狂在百姓倾城,观看狩猎;

3、狂在自比孙郎,乘马射虎。

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;进而又将自己与孙权相比,表达了词人非凡的气概。同时也为下阕抒情作了铺垫。

2、上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

3、下阕哪个词集中抒发了他的情怀?

开张——豪壮

4、表现在哪些诗句上?

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

鬓微霜,又何妨!

两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故,意在希望朝廷能够重用他,给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

5、 本词引用了哪些典故?分别表达了作者什么情感?

亲射虎,看孙郎

自喻孙权,虽年纪已老,仍有少年狂气,意气奋发。

持节云中,何日遣冯唐

以魏尚自喻,希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己要报效国家、抵御入侵者、建功立业的决心。

6、苏轼在作品中塑造了一个怎样的形象?词人是如何塑造这个形象的?

《江城子》塑造了一个雄心勃勃、英武豪迈、挽弓劲射、保家卫国、征战沙场的英雄形象。

上阕:一幅威武雄壮的出猎图,勾画出一个狂飚式的人物形象:

太守出猎而报知人民跟随去看,其狂一也;出看而须“倾城”,其狂二也;猎必射虎,其狂三也;自比孙郎,其狂四也。

下阕:一个豪放不羁的英雄;一腔豪情洋溢的壮志:

“鬃微霜,又何妨”,此豪一也;“持节云中”,此豪二也;

“会挽雕弓”,此豪三也;“西北望,射天狼”,此豪四也。

上 片

下 片

出 猎

情 景

报 国

之 志

豪 情英 姿阵 容场 面气 概

信 心

忠 心

雄 心

借出猎表达报国决心

风 格

豪 放

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

中考试题

1、请你在上阕中找出表现苏轼豪迈气概的句子。

“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。”

2、表现太守年愈长而志弥坚的句子是哪句?

“鬓微霜,又何妨!”

3、找出表现作者希望再展宏图为国立功的句子。

“持节云中,何日遣冯唐?”

4、找出表现作者必致强敌于死地的抱负的句子。

“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩,南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

其词沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。其词题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

走近作者

这首词是作者失意闲居信州(今江西上饶)时所作。辛弃疾21岁时,就在家乡历城(今山东济南)参加了抗金起义。起义失败后,他回到南宋,当过许多地方的长官。他安定民生,训练军队,极力主张收复中原,却遭到排斥打击。

后来,他长期不得任用,闲居近二十年。公元1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

写作背景

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

第一句,只六个字,却用三个连续的、富有特征性的动作,塑造了一个壮士的形象 。 “挑灯”又点出了夜景,那位壮士在夜深人静、万籁俱寂之时,思潮汹涌,无法入睡,只好独自吃酒。吃“醉”之后,仍然不能平静,便继之以“挑灯”,又继之以“看剑”。翻来覆去,总算睡着了。而刚一入睡,方才所想的一切,又幻为梦境。 “梦回吹角连营”。壮士好梦初醒,响起一片号角声。这号角声,富有催人勇往无前的力量。而那位壮士,也正好是统领这些军营的将军。便一跃而起,全副披挂,要把他“醉里”“梦里”所想的一切统统变为现实。

赏析词句

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

饱餐将军分给手下烤牛肉,兵士们欢欣鼓舞;军中奏起振奋人心的战斗乐曲。吃完牛肉的战士们,排成整齐的队伍。将军神采奕奕,意气昂扬,“点兵”出征。 “沙场秋点兵”,这个“秋”字用得好。正当“秋高马壮”的时候,预示了战无不胜的前景。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

将军率领铁骑,快马加鞭,神速奔赴前线,弓弦雷鸣,万箭齐发。虽没有更多的描写,但从“的卢马”的飞驰和“霹雳弦”的巨响中,仿佛看到若干连续出现的画面:敌人纷纷落马;残兵败将,狼狈溃退;将军身先士卒,乘胜追杀,一霎时结束了战斗;凯歌交奏,欢天喜地,旌旗招展。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

这是一场反击战。那将军是爱国的,但也是追求功名的。一战获胜,功成名就,既“了却君王天下事”,又“赢得生前身后名”,当为“壮”也。

然而在那个被投降派把持朝政的时代,并没有产生真正“壮词”的条件,以上所写,不过是词人孜孜以求的理想而已。词人刚攀上理想的高峰,忽然一落千丈,跌回冷酷的现实。沉痛地慨叹道:“可怜白发生!”

想到自己徒有凌云壮志,而“报国欲死无战场”。便只能在不眠之夜吃酒,只能在“醉里挑灯看剑”,只能在“梦”中驰逐沙场,快意一时。这处境,的确是“悲哀”的。

全文探讨:1、在这首词中,哪两句集中吐露了作者的心声 表达了他怎样的思想感情 与曹 操“烈士暮年。壮心不已”相比,有何异同

词中集中吐露作者心声的是“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生”,前一句抒写词人一生中事业和抱负,后一句抒发无尽的感叹。表达了渴望杀敌报国的雄心壮志和壮志未酬、报国无门的悲愤之情。 与曹操“烈士暮年,壮心不已”相比,同写久经军旅的老者,英雄之心尚在,不同的是,辛弃疾哀伤较重。

2、作者有意作“壮词”,“壮”正是这首词的风格特色,请体味这首词的“壮”是怎样体现的。(提示:可从题材、思想感情、语言风格等角度进行分析。)

这首词是一首“壮词”。

(1)“壮”在场面,“壮”在军营生活活的雄豪、壮美:分食牛肉,奏悲凉苍劲之曲,秋点兵的壮大场景。

(2)“壮”在人物超常的本领:骑飞快奔驰的“的卢”马,拉满霹雳作响的雕弓,风驰电掣。勇猛雄健。

(3)“壮”在志向:率师北伐,统一南北,为国立功,成就英名。

(4)“壮”在心迹的表露:“可怜白发生”,不是一味的嗟叹,而是对现实的抗议,充满了壮志难遂的抑郁、愤慨。 ;

(5)“壮”在语言:文辞壮丽而不“纤巧”,洒脱而不拘谨。

全词从意义上看,前九句是一段,十分生动地描绘出一位披肝沥胆,忠一不二,勇往直前的将军的形象,从而表现了词人的远大抱负。末一句是一段,以沉痛的慨叹,抒发了“壮志难酬”的悲愤。壮和悲,理想和现实,形成强烈的反差。

从这反差中,可以想到当时南宋朝廷的腐败无能,想到人民的水深火热,想到所有爱国志士报国无门的苦闷。

课文主旨

课外拓展 这三首词总体上有什么异同?

相同:感情上来讲,都与爱国紧密联系。渴望建功立业,为国效力 ;风格上豪放、开阔、雄壮。

不同:感情的侧重点略有不同。

《渔家傲》与思乡紧紧联系;

《江城子》中希望得到朝廷重用;

《破阵子》更多的是表达自己壮志未酬的抑郁、愤慨。

满江红

秋 瑾

秋瑾,原名秋闺瑾,字璿xuán卿(璇卿),号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴。(今绍兴市),出生于福建厦门。蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,习文练武,喜男装。曾自费东渡日本留学。积极投身革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,联络会党计划响应萍浏醴起义未果。1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。7月15日从容就义于绍兴轩亭口,时年32岁。

(1877-1907)

走近作者

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

写作背景

1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。

时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和雄心壮志的开阔胸怀 。

满江红

京城之美称 秋瑾

小住京华①,早又是,中秋佳节。为篱下,黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚②,八年风味独思浙③。苦

用《史记·项羽本纪》中汉军

破楚的故事,来比喻说明自

己终于冲破家庭牢笼。

将侬,强派作蛾眉④,殊未屑!

漂亮的女人,美女。指作者当时的贵妇人身份。

应为“独思浙八年风味”的倒装。指作者在浙江时过的貌似贵妇的生活,实则处于被奴役的地位。

满江红

秋瑾

刚烈。 真诚的心

身不得,男儿列;心却比,男儿烈⑤!算平生肝胆⑥,因人常热,俗夫胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音,青衫湿⑦!

唐白居易《琵琶行》中有“江州司

马青衫湿”句,指眼泪打湿了衣服。

小住京华,

早又是中秋佳节。

为篱下黄花开遍,

秋容如拭。

四面歌残终破楚,

八年风味徒思浙。

苦将侬强派作蛾眉,

殊未屑!

“苦将侬强派作蛾眉”进一步说明自己表面上过着贵妇人的生活,其实并不幸福。“殊未屑”表明词人对贵妇人的生活并不留恋,相反还颇为不屑。

此处化用陶渊明“采菊东篱下”的诗句写明净的秋色,与下文词人描绘对现实的不满形成强烈反差,为表现词人决意冲破家庭牢笼,走上革命道路做铺垫。

疏通词意

身不得,

男儿列,

心却比,

男儿烈。

算平生肝胆,

因人常热。

俗子胸襟谁识我?

英雄末路当磨折。

莽红尘何处觅知音?

青衫湿!

这几句是词人的自我写照,一个巾帼英雄的形象生动地展现在我们眼前。词人用音同意义不同的“列”与“烈”来表达自己的抱负、志向和思想感情,正是上文“苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”的进一步发展。

“何处觅知音”对词人来说,确实是一个重要的问题。在封建社会里,一个女子的叛逆行为究竟能得到多少人的同情和支持 所以词人清醒地估计到知音难遇的困境。如果找不到知音,又将会受到怎样的挫折 这种担心和忧虑,真实地反映了词人在走上革命道路前的思想状况。

再读课文 找出词中运用的典故并简要分析。

(1)“为篱下黄花开遍”

化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句。

(2)“四面歌残终破楚”

借用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事比喻说明自己终于冲破家庭牢笼

(3)“不因人热”

典故出自《东观汉记·梁鸿传》:“比舍先炊已,呼鸿及热釜炊。鸿曰:‘童子鸿不因人热者也。’灭灶更燃火。”

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。比喻为人孤僻高傲,也比喻不依赖别人。

(4)“莽红尘何处觅知音?青衫湿”

“青衫湿”出自白居易的《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”,极言作者对自己前途的担心和忧虑。

摆脱世俗走向革命

满江红

用典

上片:

回顾过往生活

下片:

思虑未来前途

整体感知

主题

本词通过生动流利的语言,抒发了作者对寄生无聊生活的厌倦,和对冲出封建束缚,为祖国的前途命运而奋斗的强烈向往,表达作者匡扶天下,救民水火的凌云壮志。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

词 四 首

九 年 级(下)

词 四 首

课时目标

1、了解词人的相关文学常识,整体感知这四首词的内容,背诵这四首词。

2、反复诵读,品味词的语言,体会词的意境,学会把握诗歌的思想感情。

3、感受词的音韵美,体会各首词中蕴含的情感,提高自己的文化修养。

词 又称长短句。一首词的字数、句数、段数、韵律、平仄,都有固定的格式,这就是词谱,词人依照词谱填词,词谱的名称叫词牌。比如《沁园春》、《虞美人》、《水调歌头》等。词可以没有题目,如果有,写在词牌的后面,

如《沁园春·雪》“沁园春”是词牌名;雪,是这首词的题目。

一首词称为一阕;词若有上下两段,就称为上下阕。大致可分为三类:⑴小令;⑵中调;⑶长调。有人认为:五十八字以内为小令,五十九至九十字为中调,九十一字以外为长调①。这种分法虽然未免太绝对了,但是,大概的情况还是这样的。

婉约派:内容上以情感为题材;语言清新、含蓄,情思曲折而真切;风格委婉,绮丽。代表人物:李清照、温庭筠、李煜、柳永、周邦彦。

豪放派:内容上多以抒发强烈的政治热情,豪爽的英雄本色;语言畅达流利,直抒胸臆;风格豪迈奔放,意境雄奇阔大。由北宋词人苏轼开创,经南宋词人辛弃疾发展而推向高峰。

渔 家 傲

范仲淹

渔家傲

此词为北宋年间流行歌曲,始见于北宋晏殊,因词中有“神仙一曲渔家傲”句,便取“渔家傲”三字作词名。

范仲淹(989-1052 )字希文。北宋政治家、文学家。北宋名臣,江苏人,少年家贫但好学,当秀才时就常以天下为己任,有敢言之名。曾多次上书批评当时的宰相,因而三次被贬。

作者简介

写作背景

1038年西夏昊称帝后,连年侵宋。由于积贫积弱,边防空虚,宋军一败于延州,再败于好水川,三败于定川寨。

1040年,范仲淹被调到延州上任。延州是西夏出入关要害,战后城寨焚掠殆尽,戍兵皆无壁垒,散处城中。此词即作于任延州知县的时候 。

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边角连声起。

千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌笛悠悠霜满地。

人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲 范仲淹

赏析诗歌:

塞下秋来风景异

“塞下”点明了地点,“秋来”点明了时间,“异”字统领全词。

衡阳雁去无留意

此句用了拟人修辞,侧面描写出边塞的异常苦寒:雁尚且无留恋之情,将士又何以忍受?

四面边声连角起,

千嶂里,

长烟落日孤城闭。

描写边塞黄昏的苍凉景色:

“边声连角起”表明战事紧,

“千嶂里”边塞崇山连绵,让人产生一种无尽的孤寂感。

“孤城闭”暗示敌强我弱。

浊酒一杯家万里

燕然未勒归无计

羌管悠悠霜满地

“浊酒”表明边塞生活的艰苦,酒是自酿的成色较差的酒。“家万里”表现了思乡之切。

这入夜的悠悠羌音、浓浓白霜,更使人惆怅难眠。

慨叹功业未建,边患未除,归乡无期。运用典故表达了作者渴望建功立业的思想感情。

营造出悲伤、凄凉、孤寂、惆怅的感觉

人不寐,将军白发征夫泪。

“不寐”的是将军也是征夫,此处用了“互文”的修辞。流下的是思念家乡的泪,更是功业无成、壮志未酬的英雄泪!也有对朝廷不重边关的不满。

诗词赏析

1、上下阕分别写什么?

2、写的是何时何地的景色?哪个字统领全部景色特点?

描写塞下秋景,用一个“异”字统领了全部景色的特点。

3、都写了哪些景物?异在哪?

A、衡阳雁去无留意。“衡阳雁去”,实为“雁去衡阳”,“无留意”这是突出边塞的异常苦寒——秋一到,雁就无留恋之情,这是与家乡大“异” 的。

诗词默写(根据提示):

1、点明地域和季节的句子是:塞下秋来风景异

2、写边塞天气渐寒,北雁南飞的句子:衡阳雁去无留意

3、边地战事吃紧,戒备森然的句子(由视觉的景物描写勾勒出边塞的悲凉的句子):千嶂里,长烟落日孤城闭。

4、表现战士们思念家乡又渴望建功立业的矛盾心情的句子:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

5、夜寒霜重,笛声凄然的句子:羌管悠悠霜满地。

6、以互文的形式写出将士有家难回,功业难成,哀伤流泪的句子:人不寐,将军白发征夫泪。

渔家傲

秋思

上阕写景

渲染荒凉萧瑟气氛

下阕抒情

异

燕然未勒

抒发思乡

忧国之情

衡阳雁去

边声连起

千嶂孤城

长烟落日

家万里-归无计

羌管悠-霜满地

(苍凉悲壮)

(沉郁雄浑)

整体感知

主题思想

《渔家傲》这首词通过写边塞的战地风光,表现了戍边将士塞外生活的艰辛和忧国思乡,孤独愁苦的心情,也表达了作者对朝廷腐朽、软弱、不修武备,不重边功的愤懑不平之情。

江城子 密州出猎

苏 轼

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,世称苏东坡,北宋著名文学家、书法家、画家。苏轼是宋代文学最高成就的代表。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

走近作者

江城子·密州出猎:“江城子”是词牌名,“密州出猎”是题目。“密州”,点明地点;“出猎”,点明事件,表明这首词描写的是一次出猎的情景。

文题解说

宋神宗熙宁八年,是苏轼到密州上任的第二年。当时,密州蝗旱相连,而西北方的西夏和辽不断袭扰边境.作为爱国心切、一贯主张抗敌御侮的苏轼,年届“不惑而雄心勃勃”,在贬官外任中,不但尽力解除人民的疾苦,而且时刻准备要驰骋疆场,为国效力.他在这年十月中,祭常山归来,与同僚猎于铁沟、黄茅冈,作此词。

写作背景

江城子·密州出猎 老夫/聊发/少年/狂,左牵黄,右擎苍,锦帽/貂裘,千骑/卷/平冈。为报/倾城/随/太守,亲/射虎,看/孙郎。

酒酣/胸胆/尚/开张。鬓/微霜,又/何妨!持节/云中,何日/遣/冯唐?会挽/雕弓/如/满月,西北/望,射/天狼。

诗词朗诵

老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

这首词起句陡兀,用一“狂”字笼罩全篇,藉以抒写胸中雄健豪放的一腔磊落之气。“狂”虽是聊发,却缘自真实。

苏轼外任或谪居时期常常以“疏狂”“狂”“老狂”自况。苏轼时年四十,正值盛年,不应言老,却自称“老夫”,又言“聊发”,与“少年”二字形成强烈反差,形象地流露出内心郁积的情绪。此中意味,需要特别体会。

他左手牵黄狗,右手擎猎鹰,头戴锦绣的帽子,身披貂皮的外衣,一身猎装,气宇轩昂,何等威武。“千骑卷平冈”,一个“卷”字,突现出太守率领的队伍,势如磅礴倾涛,何等雄壮。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

太守倍受鼓舞,气冲斗牛,为了报答百姓随行出猎的厚意,决心亲自射杀老虎,让大家看看孙权当年搏虎的雄姿。

上阕 写出狩猎的壮阔场面,气势恢宏,表现出作者壮志勃发的英雄气概。

酒酣胸胆尚开张。鬓微霜,又何妨!

下阕承前进一步写“老夫”的“狂”态。出猎之际,痛痛快快喝了一顿酒,意兴正浓,胆气更壮,尽管“老夫”老矣,鬓发斑白,又有什么关系!以“老”衬“狂”,更表现出作者壮心未已的英雄本色。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故。据《史记·张释之冯唐列传》记载:汉文帝时,魏尚为云中太守,抵御匈奴有功,只因报功时多报了六个首级而获罪削职。后来,文帝采纳了冯唐的劝谏,派冯唐持符节到云中去赦免了魏尚。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

“天狼”,喻指侵扰西北边境的西夏军队。作者以形象的描画,表达了自己渴望一展抱负,杀敌报国,建功立业的雄心壮志。

下阕:

借出猎表达了自己强国抗敌的政治主张,抒写了渴望报效朝廷的壮志豪情。

1、上阕描绘的是怎样的内容?你知道词中哪个字写出了他当时的心情吗?

描绘出猎时的盛大场面。

狂 1、狂在装备齐全,随从众多;

2、狂在百姓倾城,观看狩猎;

3、狂在自比孙郎,乘马射虎。

上阕写出猎的盛况,表现了他英武的身姿;进而又将自己与孙权相比,表达了词人非凡的气概。同时也为下阕抒情作了铺垫。

2、上阕描绘这样盛大的出猎,目的是什么?

3、下阕哪个词集中抒发了他的情怀?

开张——豪壮

4、表现在哪些诗句上?

鬓微霜,又何妨!

持节云中,何日遣冯唐?

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

鬓微霜,又何妨!

两鬓虽有微霜,可自己根本不衰老,尚有用武之地。

持节云中,何日遣冯唐?

运用典故,意在希望朝廷能够重用他,给他机会去建功立业。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己杀敌报国的志向。

5、 本词引用了哪些典故?分别表达了作者什么情感?

亲射虎,看孙郎

自喻孙权,虽年纪已老,仍有少年狂气,意气奋发。

持节云中,何日遣冯唐

以魏尚自喻,希望朝廷能像派冯唐赦魏尚那样重用自己。

会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

表达了自己要报效国家、抵御入侵者、建功立业的决心。

6、苏轼在作品中塑造了一个怎样的形象?词人是如何塑造这个形象的?

《江城子》塑造了一个雄心勃勃、英武豪迈、挽弓劲射、保家卫国、征战沙场的英雄形象。

上阕:一幅威武雄壮的出猎图,勾画出一个狂飚式的人物形象:

太守出猎而报知人民跟随去看,其狂一也;出看而须“倾城”,其狂二也;猎必射虎,其狂三也;自比孙郎,其狂四也。

下阕:一个豪放不羁的英雄;一腔豪情洋溢的壮志:

“鬃微霜,又何妨”,此豪一也;“持节云中”,此豪二也;

“会挽雕弓”,此豪三也;“西北望,射天狼”,此豪四也。

上 片

下 片

出 猎

情 景

报 国

之 志

豪 情英 姿阵 容场 面气 概

信 心

忠 心

雄 心

借出猎表达报国决心

风 格

豪 放

这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发作者杀敌为国的雄心壮志,表达了为国效命的坚定决心和爱国思想,并委婉的表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

中考试题

1、请你在上阕中找出表现苏轼豪迈气概的句子。

“为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。”

2、表现太守年愈长而志弥坚的句子是哪句?

“鬓微霜,又何妨!”

3、找出表现作者希望再展宏图为国立功的句子。

“持节云中,何日遣冯唐?”

4、找出表现作者必致强敌于死地的抱负的句子。

“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。”

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之

辛弃疾

辛弃疾(1140-1207),字幼安,号稼轩,南宋豪放派词人、将领,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

其词沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处。其词题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责;也有不少吟咏祖国河山的作品。现存词六百多首,有词集《稼轩长短句》等传世。

走近作者

这首词是作者失意闲居信州(今江西上饶)时所作。辛弃疾21岁时,就在家乡历城(今山东济南)参加了抗金起义。起义失败后,他回到南宋,当过许多地方的长官。他安定民生,训练军队,极力主张收复中原,却遭到排斥打击。

后来,他长期不得任用,闲居近二十年。公元1188年,辛弃疾与陈亮在铅山瓢泉会见,即第二次“鹅湖之会”。此词当作于这次会见又分别之后。

写作背景

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

第一句,只六个字,却用三个连续的、富有特征性的动作,塑造了一个壮士的形象 。 “挑灯”又点出了夜景,那位壮士在夜深人静、万籁俱寂之时,思潮汹涌,无法入睡,只好独自吃酒。吃“醉”之后,仍然不能平静,便继之以“挑灯”,又继之以“看剑”。翻来覆去,总算睡着了。而刚一入睡,方才所想的一切,又幻为梦境。 “梦回吹角连营”。壮士好梦初醒,响起一片号角声。这号角声,富有催人勇往无前的力量。而那位壮士,也正好是统领这些军营的将军。便一跃而起,全副披挂,要把他“醉里”“梦里”所想的一切统统变为现实。

赏析词句

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

饱餐将军分给手下烤牛肉,兵士们欢欣鼓舞;军中奏起振奋人心的战斗乐曲。吃完牛肉的战士们,排成整齐的队伍。将军神采奕奕,意气昂扬,“点兵”出征。 “沙场秋点兵”,这个“秋”字用得好。正当“秋高马壮”的时候,预示了战无不胜的前景。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

将军率领铁骑,快马加鞭,神速奔赴前线,弓弦雷鸣,万箭齐发。虽没有更多的描写,但从“的卢马”的飞驰和“霹雳弦”的巨响中,仿佛看到若干连续出现的画面:敌人纷纷落马;残兵败将,狼狈溃退;将军身先士卒,乘胜追杀,一霎时结束了战斗;凯歌交奏,欢天喜地,旌旗招展。

了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!

这是一场反击战。那将军是爱国的,但也是追求功名的。一战获胜,功成名就,既“了却君王天下事”,又“赢得生前身后名”,当为“壮”也。

然而在那个被投降派把持朝政的时代,并没有产生真正“壮词”的条件,以上所写,不过是词人孜孜以求的理想而已。词人刚攀上理想的高峰,忽然一落千丈,跌回冷酷的现实。沉痛地慨叹道:“可怜白发生!”

想到自己徒有凌云壮志,而“报国欲死无战场”。便只能在不眠之夜吃酒,只能在“醉里挑灯看剑”,只能在“梦”中驰逐沙场,快意一时。这处境,的确是“悲哀”的。

全文探讨:1、在这首词中,哪两句集中吐露了作者的心声 表达了他怎样的思想感情 与曹 操“烈士暮年。壮心不已”相比,有何异同

词中集中吐露作者心声的是“了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生”,前一句抒写词人一生中事业和抱负,后一句抒发无尽的感叹。表达了渴望杀敌报国的雄心壮志和壮志未酬、报国无门的悲愤之情。 与曹操“烈士暮年,壮心不已”相比,同写久经军旅的老者,英雄之心尚在,不同的是,辛弃疾哀伤较重。

2、作者有意作“壮词”,“壮”正是这首词的风格特色,请体味这首词的“壮”是怎样体现的。(提示:可从题材、思想感情、语言风格等角度进行分析。)

这首词是一首“壮词”。

(1)“壮”在场面,“壮”在军营生活活的雄豪、壮美:分食牛肉,奏悲凉苍劲之曲,秋点兵的壮大场景。

(2)“壮”在人物超常的本领:骑飞快奔驰的“的卢”马,拉满霹雳作响的雕弓,风驰电掣。勇猛雄健。

(3)“壮”在志向:率师北伐,统一南北,为国立功,成就英名。

(4)“壮”在心迹的表露:“可怜白发生”,不是一味的嗟叹,而是对现实的抗议,充满了壮志难遂的抑郁、愤慨。 ;

(5)“壮”在语言:文辞壮丽而不“纤巧”,洒脱而不拘谨。

全词从意义上看,前九句是一段,十分生动地描绘出一位披肝沥胆,忠一不二,勇往直前的将军的形象,从而表现了词人的远大抱负。末一句是一段,以沉痛的慨叹,抒发了“壮志难酬”的悲愤。壮和悲,理想和现实,形成强烈的反差。

从这反差中,可以想到当时南宋朝廷的腐败无能,想到人民的水深火热,想到所有爱国志士报国无门的苦闷。

课文主旨

课外拓展 这三首词总体上有什么异同?

相同:感情上来讲,都与爱国紧密联系。渴望建功立业,为国效力 ;风格上豪放、开阔、雄壮。

不同:感情的侧重点略有不同。

《渔家傲》与思乡紧紧联系;

《江城子》中希望得到朝廷重用;

《破阵子》更多的是表达自己壮志未酬的抑郁、愤慨。

满江红

秋 瑾

秋瑾,原名秋闺瑾,字璿xuán卿(璇卿),号竞雄,别号鉴湖女侠。祖籍浙江山阴。(今绍兴市),出生于福建厦门。蔑视封建礼法,提倡男女平等,常以花木兰,秦良玉自喻。性豪侠,习文练武,喜男装。曾自费东渡日本留学。积极投身革命,先后参加过三合会、光复会、同盟会等革命组织,联络会党计划响应萍浏醴起义未果。1907年,她与徐锡麟等组织光复军,拟于7月6日在浙江、安徽同时起义,事泄被捕。7月15日从容就义于绍兴轩亭口,时年32岁。

(1877-1907)

走近作者

秋瑾又是中国近代文学史上杰出的女才子,其诗词既有女子的“柔婉细腻”,又有男儿的“豪迈劲爽”,刚柔相济,阴阳相和,体现了一种“中和之美”和独具魅力的“女性情怀”。

写作背景

1903年春,王廷均用钱捐得户部主事官职,秋瑾随夫入京。

时值八国联军入侵后不久,她目睹民族危机的深重和清政府的腐败,决心献身救国事业,而其夫无心国事。中秋节,秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走,寓居北京阜城门外泰顺客栈,后由吴芝瑛出面调解,而秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。不久即东渡日本留学。这首词是她在中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束缚中,走向革命道路前夕的苦闷彷徨和雄心壮志的开阔胸怀 。

满江红

京城之美称 秋瑾

小住京华①,早又是,中秋佳节。为篱下,黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚②,八年风味独思浙③。苦

用《史记·项羽本纪》中汉军

破楚的故事,来比喻说明自

己终于冲破家庭牢笼。

将侬,强派作蛾眉④,殊未屑!

漂亮的女人,美女。指作者当时的贵妇人身份。

应为“独思浙八年风味”的倒装。指作者在浙江时过的貌似贵妇的生活,实则处于被奴役的地位。

满江红

秋瑾

刚烈。 真诚的心

身不得,男儿列;心却比,男儿烈⑤!算平生肝胆⑥,因人常热,俗夫胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音,青衫湿⑦!

唐白居易《琵琶行》中有“江州司

马青衫湿”句,指眼泪打湿了衣服。

小住京华,

早又是中秋佳节。

为篱下黄花开遍,

秋容如拭。

四面歌残终破楚,

八年风味徒思浙。

苦将侬强派作蛾眉,

殊未屑!

“苦将侬强派作蛾眉”进一步说明自己表面上过着贵妇人的生活,其实并不幸福。“殊未屑”表明词人对贵妇人的生活并不留恋,相反还颇为不屑。

此处化用陶渊明“采菊东篱下”的诗句写明净的秋色,与下文词人描绘对现实的不满形成强烈反差,为表现词人决意冲破家庭牢笼,走上革命道路做铺垫。

疏通词意

身不得,

男儿列,

心却比,

男儿烈。

算平生肝胆,

因人常热。

俗子胸襟谁识我?

英雄末路当磨折。

莽红尘何处觅知音?

青衫湿!

这几句是词人的自我写照,一个巾帼英雄的形象生动地展现在我们眼前。词人用音同意义不同的“列”与“烈”来表达自己的抱负、志向和思想感情,正是上文“苦将侬强派作蛾眉,殊未屑”的进一步发展。

“何处觅知音”对词人来说,确实是一个重要的问题。在封建社会里,一个女子的叛逆行为究竟能得到多少人的同情和支持 所以词人清醒地估计到知音难遇的困境。如果找不到知音,又将会受到怎样的挫折 这种担心和忧虑,真实地反映了词人在走上革命道路前的思想状况。

再读课文 找出词中运用的典故并简要分析。

(1)“为篱下黄花开遍”

化用陶渊明“采菊东篱下”和李清照“人比黄花瘦”的诗句。

(2)“四面歌残终破楚”

借用《史记·项羽本纪》中汉军破楚的故事比喻说明自己终于冲破家庭牢笼

(3)“不因人热”

典故出自《东观汉记·梁鸿传》:“比舍先炊已,呼鸿及热釜炊。鸿曰:‘童子鸿不因人热者也。’灭灶更燃火。”

汉时梁鸿不趁他人热灶烧火煮饭。比喻为人孤僻高傲,也比喻不依赖别人。

(4)“莽红尘何处觅知音?青衫湿”

“青衫湿”出自白居易的《琵琶行》中的“江州司马青衫湿”,极言作者对自己前途的担心和忧虑。

摆脱世俗走向革命

满江红

用典

上片:

回顾过往生活

下片:

思虑未来前途

整体感知

主题

本词通过生动流利的语言,抒发了作者对寄生无聊生活的厌倦,和对冲出封建束缚,为祖国的前途命运而奋斗的强烈向往,表达作者匡扶天下,救民水火的凌云壮志。

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读