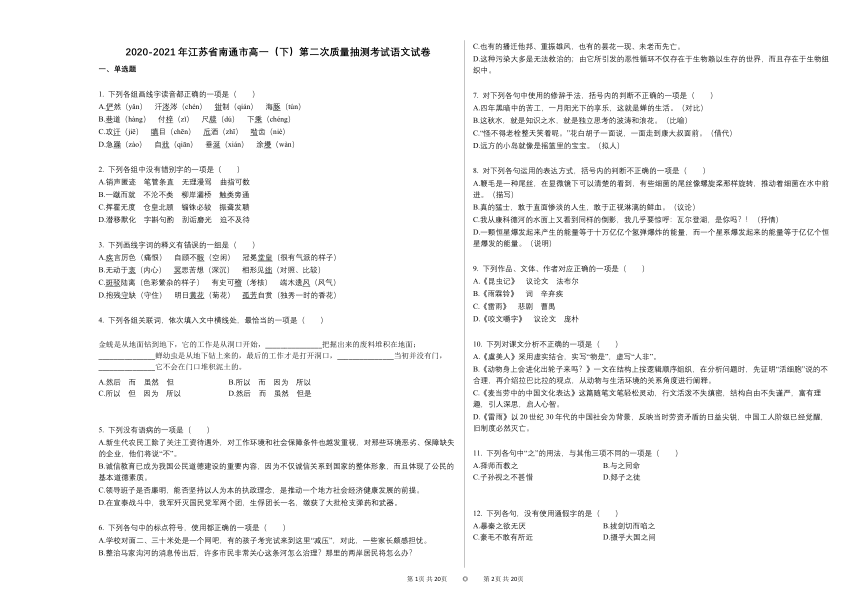

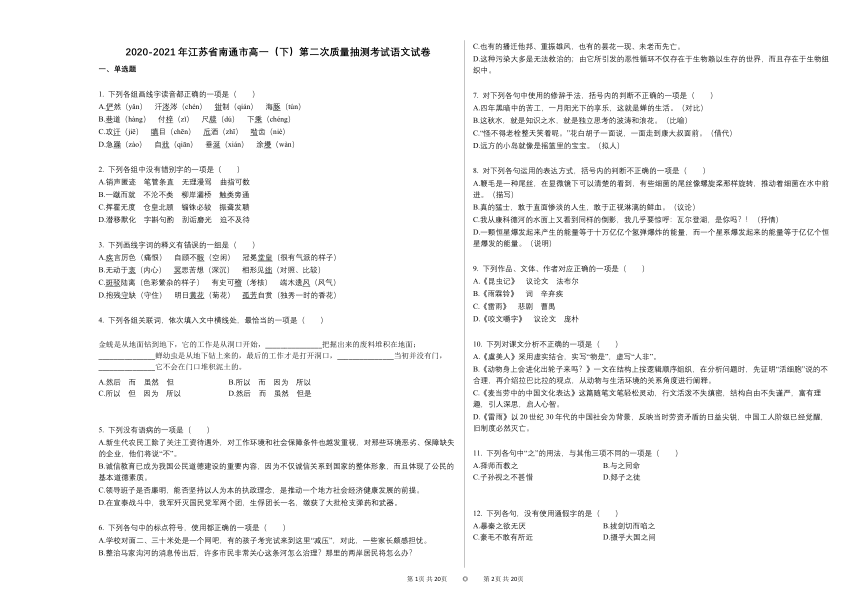

2020-2021年江苏省南通市高一(下)第二次质量抽测考试语文试卷人教版(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021年江苏省南通市高一(下)第二次质量抽测考试语文试卷人教版(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-15 14:47:12 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021年江苏省南通市高一(下)第二次质量抽测考试语文试卷

一、单选题

1. 下列各组画线字读音都正确的一项是( )

A.俨然(yǎn) 汗涔涔(chén) 钳制(qián) 海豚(tún)

B.巷道(hàng) 付梓(zǐ) 尺牍(dú) 下乘(chéng)

C.攻讦(jiē) 瞋目(chēn) 卮酒(zhī) 啮齿(niè)

D.急躁(zào) 自戕(qiān) 垂涎(xián) 涂墁(wàn)

2. 下列各组中没有错别字的一项是( )

A.销声匿迹 笔管条直 无理漫骂 曲指可数

B.一蹴而就 不沦不类 柳岸灞桥 触类旁通

C.挥霍无度 仓皇北顾 锱铢必较 振聋发聩

D.潜移默化 字斟句酌 刮诟磨光 迫不及待

3. 下列画线字词的释义有错误的一组是( )

A.疾言厉色(痛恨) 自顾不暇(空闲) 冠冕堂皇(很有气派的样子)

B.无动于衷(内心) 冥思苦想(深沉) 相形见绌(对照、比较)

C.斑驳陆离(色彩繁杂的样子) 有史可稽(考核) 端木遗风(风气)

D.抱残守缺(守住) 明日黄花(菊花) 孤芳自赏(独秀一时的香花)

4. 下列各组关联词,依次填入文中横线处,最恰当的一项是( )

金蜣是从地面钻到地下,它的工作是从洞口开始,_______________把掘出来的废料堆积在地面;_______________蝉幼虫是从地下钻上来的,最后的工作才是打开洞口,_______________当初并没有门,_______________它不会在门口堆积泥土的。

A.然后 而 虽然 但 B.所以 而 因为 所以

C.所以 但 因为 所以 D.然后 而 虽然 但是

5. 下列没有语病的一项是( )

A.新生代农民工除了关注工资待遇外,对工作环境和社会保障条件也越发重视,对那些环境恶劣、保障缺失的企业,他们将说“不”。

B.诚信教育已成为我国公民道德建设的重要内容,因为不仅诚信关系到国家的整体形象,而且体现了公民的基本道德素质。

C.领导班子是否廉明,能否坚持以人为本的执政理念,是推动一个地方社会经济健康发展的前提。

D.在宣泰战斗中,我军歼灭国民党军两个团,生俘团长一名,缴获了大批枪支弹药和武器。

6. 下列各句中的标点符号,使用都正确的一项是( )

A.学校对面二、三十米处是一个网吧,有的孩子考完试来到这里“减压”,对此,一些家长颇感担忧。

B.整治马家沟河的消息传出后,许多市民非常关心这条河怎么治理?那里的两岸居民将怎么办?

C.也有的播迁他邦、重振雄风,也有的昙花一现、未老而先亡。

D.这种污染大多是无法救治的;由它所引发的恶性循环不仅存在于生物赖以生存的世界,而且存在于生物组织中。

7. 对下列各句中使用的修辞手法,括号内的判断不正确的一项是( )

A.四年黑暗中的苦工,一月阳光下的享乐,这就是蝉的生活。(对比)

B.这秋水,就是知识之水,就是独立思考的波涛和浪花。(比喻)

C.“怪不得老栓整天笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前。(借代)

D.远方的小岛就像是摇篮里的宝宝。(拟人)

8. 对下列各句运用的表达方式,括号内的判断不正确的一项是( )

A.鞭毛是一种尾丝,在显微镜下可以清楚的看到,有些细菌的尾丝像螺旋桨那样旋转,推动着细菌在水中前进。(描写)

B.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。(议论)

C.我从康科德河的水面上又看到同样的倒影,我几乎要惊呼:瓦尔登湖,是你吗?!(抒情)

D.一颗恒星爆发起来产生的能量等于十万亿亿个氢弹爆炸的能量,而一个星系爆发起来的能量等于亿亿个恒星爆发的能量。(说明)

9. 下列作品、文体、作者对应正确的一项是( )

A.《昆虫记》 议论文 法布尔

B.《雨霖铃》 词 辛弃疾

C.《雷雨》 悲剧 曹禺

D.《咬文嚼字》 议论文 庞朴

10. 下列对课文分析不正确的一项是( )

A.《虞美人》采用虚实结合,实写“物是”,虚写“人非”。

B.《动物身上会进化出轮子来吗?》一文在结构上按逻辑顺序组织,在分析问题时,先证明“活细胞”说的不合理,再介绍拉巴比拉的观点,从动物与生活环境的关系角度进行阐释。

C.《麦当劳中的中国文化表达》这篇随笔文笔轻松灵动,行文活泼不失缜密,结构自由不失谨严,富有理趣,引人深思,启人心智。

D.《雷雨》以20世纪30年代的中国社会为背景,反映当时劳资矛盾的日益尖锐,中国工人阶级已经觉醒,旧制度必然灭亡。

11. 下列各句中“之”的用法,与其他三项不同的一项是( )

A.择师而教之 B.与之同命

C.子孙视之不甚惜 D.郯子之徒

12. 下列各句,没有使用通假字的是( )

A.暴秦之欲无厌 B.拔剑切而啗之

C.豪毛不敢有所近 D.摄乎大国之间

13. 下列各句,句式和其他三句不同的一项是( )

A.沛公安在 B.异乎三子者之撰

C.斯用兵之效也 D.句读之不知,惑之不解

14. 下列各句,画线字的词类活用与其他三句不同的一项是( )

A.籍吏民 B.端章甫,愿为小相焉

C.于其身也,则耻师焉 D.至丹以荆卿为计,始速祸焉

15. 下列各句中画线的词语,古今意义相同的一项是( )

A.而听细说

B.而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

C.吾从而师之

D.有如此之势,而为秦人积威之所劫

16. 下列关于文学文化知识的表述,错误的是( )

A.《师说》的作者是韩愈,字退之,唐代文学家,自谓祖籍河北昌黎,世称韩昌黎;又因死后谥“文”,故称韩文公,后世尊他为“唐宋八大家”之首。

B.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文围绕“言志”,反映儒家的政治思想和孔子的教育方法。

C.《六国论》的作者是苏洵,字明允,号老泉,北宋眉山人,与他两个儿子苏轼、苏辙合称“三苏”,“唐宋八大家”中他一家就占了三人。

D.《鸿门宴》中,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”的表情描写,令读者感叹。

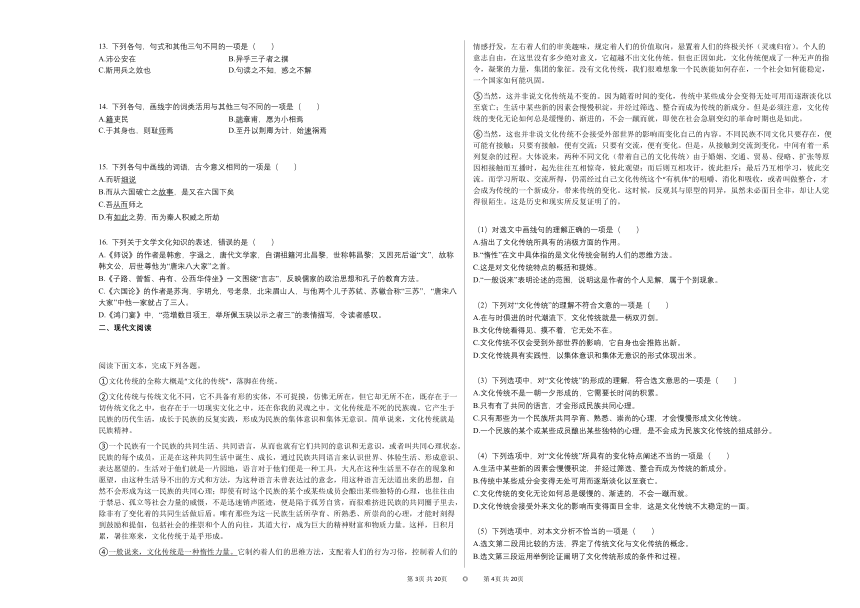

二、现代文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

①文化传统的全称大概是“文化的传统”,落脚在传统。

②文化传统与传统文化不同,它不具备有形的实体,不可捉摸,仿佛无所在,但它却无所不在,既存在于一切传统文化之中,也存在于一切现实文化之中,还在你我的灵魂之中。文化传统是不死的民族魂。它产生于民族的历代生活,成长于民族的反复实践,形成为民族的集体意识和集体无意识。简单说来,文化传统就是民族精神。

③一个民族有一个民族的共同生活、共同语言,从而也就有它们共同的意识和无意识,或者叫共同心理状态。民族的每个成员,正是在这种共同生活中诞生、成长,通过民族共同语言来认识世界、体验生活、形成意识、表达愿望的。生活对于他们就是一片园地,语言对于他们便是一种工具,大凡在这种生活里不存在的现象和愿望,由这种生活导不出的方式和方法,为这种语言未曾表达过的意念,用这种语言无法道出来的思想,自然不会形成为这一民族的共同心理;即使有时这个民族的某个或某些成员会酿出某些独特的心理,也往往由于禁忌、孤立等社会力量的威慑,不是迅速销声匿迹,便是陷于孤芳自赏,而很难挤进民族的共同圈子里去,除非有了变化着的共同生活做后盾。唯有那些为这一民族生活所孕育、所熟悉、所崇尚的心理,才能时刻得到鼓励和提倡,包括社会的推崇和个人的向往,其道大行,成为巨大的精神财富和物质力量。这样,日积月累,暑往寒来,文化传统于是乎形成。

④一般说来,文化传统是一种惰性力量。它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)。个人的意志自由,在这里没有多少绝对意义,它超越不出文化传统。但也正因如此,文化传统便成了一种无声的指令,凝聚的力量,集团的象征。没有文化传统,我们很难想象一个民族能如何存在,一个社会如何能稳定,一个国家如何能巩固。

⑤当然,这并非说文化传统是不变的。因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡;生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。但是必须注意,文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此。

⑥当然,这也并非说文化传统不会接受外部世界的影响而变化自己的内容。不同民族不同文化只要存在,便可能有接触;只要有接触,便有交流;只要有交流,便有变化。但是,从接触到交流到变化,中间有着一系列复杂的过程。大体说来,两种不同文化(带着自己的文化传统)由于婚姻、交通、贸易、侵略、扩张等原因相接触而互播时,起先往往互相惊奇,彼此观望;而后则互相攻讦,彼此拒斥;最后乃互相学习,彼此交流。而学习所取、交流所得,仍需经过自己文化传统这个“有机体”的咀嚼、消化和吸收,或者叫做整合,才会成为传统的一个新成分,带来传统的变化。这时候,反观其与原型的同异,虽然未必面目全非,却让人觉得很陌生。这是历史和现实所反复证明了的。

(1)对选文中画线句的理解正确的一项是( )

A.指出了文化传统所具有的消极方面的作用。

B.“惰性”在文中具体指的是文化传统会制约人们的思维方法。

C.这是对文化传统特点的概括和提炼。

D.“一般说来”表明论述的范围,说明这是作者的个人见解,属于个别现象。

(2)下列对“文化传统”的理解不符合文意的一项是( )

A.在与时俱进的时代潮流下,文化传统就是一柄双刃剑。

B.文化传统看得见、摸不着,它无处不在。

C.文化传统不仅会受到外部世界的影响,它自身也会推陈出新。

D.文化传统具有实践性,以集体意识和集体无意识的形式体现出米。

(3)下列选项中,对“文化传统”的形成的理解,符合选文意思的一项是( )

A.文化传统不是一朝一夕形成的,它需要长时间的积累。

B.只有有了共同的语言,才会形成民族共同心理。

C.只有那些为一个民族所共同孕育、熟悉、崇尚的心理,才会慢慢形成文化传统。

D.一个民族的某个或某些成员酿出某些独特的心理,是不会成为民族文化传统的组成部分。

(4)下列选项中,对“文化传统”所具有的变化特点阐述不当的一项是( )

A.生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。

B.传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡。

C.文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就。

D.文化传统会接受外来文化的影响而变得面目全非,这是文化传统不太稳定的一面。

(5)下列选项中,对本文分析不恰当的一项是( )

A.选文第二段用比较的方法,界定了传统文化与文化传统的概念。

B.选文第三段运用举例论证阐明了文化传统形成的条件和过程。

C.选文第六段指出,文化传统会与外来文化接触、交流,从而发生变化。

D.选文紧扣文化传统,抓住问题前后的逻辑联系,逐层深入进行了分析。

阅读下面文本,完成下列各题。

在这些化学药品中,有许多被用于人类对自然的战争。①自20世纪40年代中期以来,逾200种基本化学药品被研制出来,用于杀死昆虫、杂草、啮齿动物和其他现代行话称为“害虫”的生物体;这些化学药品打着数千种不同的商标出售。

②这些喷雾液、花粉、烟雾剂现在在农场、花园、森林和家庭中几乎普遍使用——这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫,不论其是“好”是“坏”;能够使鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃于水中;能够形成一层剧毒物质覆盖在叶片表面或长期滞留在土壤中。而人们使用所有这些药品消灭的目标或许仅仅是屈指可数的几种杂草或昆虫。难道有人会相信,可以向地球表面倾泻这么多剧毒物质而又继续使它适宜一切生物生长?③这些化学药品不应称作“杀虫药剂”,而应称为“杀生物药剂”。

药物喷洒的整个发展过程似乎卷入了一个永无终点的螺旋。④自从滴滴涕被允许民用便逐步升级,人们得不断寻找更有毒性的物质。这是因为作为对达尔文适者生存原理的绝好证明,昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种,于是人们必须发明一种更毒的药剂,接着又发明一种比这种药剂更毒的药剂。……

(1)作者说春天是“寂静的”,选文中最能体现“寂静”的句子是( )

A.① B.② C.③ D.④

(2)下列对“这些化学药品不应称作‘杀虫药剂’,而应称为‘杀生物药剂’”解释错误的一项是( )

A.虽是一字之差,但表达的感情却有极大差别,作者的悲愤之情溢于言表。

B.“杀虫”指这些化学药物的功用,而“杀生”则表现了这些化学药物的危害。

C.“杀虫”是人们的最初目的,“杀生”则是人类当初就预料到的结果。

D.体现了作者语言的精确性和科学性。

(3)下列对“永无终点的螺旋”这样一个过程解释错误的一项是( )

A.自20世纪40年代中期以来,逾200种基本化学药品被研制出来。

B.滴滴涕被允许民用后人们得不断寻找更有毒的物质。

C.昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种。

D.人们必须发明一种更毒的药剂,接着又发明一种比这种药剂更毒的药剂。

(4)下列对选文理解错误的一项是( )

A.人类发明的化学药品被用于对自然的战争,结果是因滥用而不加选择地杀死任何昆虫,并且能够作为剧毒物质长期存在于环境之中。

B.作者用文学的语言描述了人类使用化学药品对周围环境所造成的严重危害:造成一个“寂静的春天”。

C.作者告诉我们,这些化学药品其实是“杀生物药剂”,虽然杀死了所有害虫,但也杀死了所有益虫,一针见血地指出了滥用化学药品对于自然万物及人类所造成的致命后果。

D.选文最后用“永无终点的螺旋”作比,指出人类对化学药品的滥用已陷入恶性循环。

三、古诗词鉴赏

阅读下面文本,完成下列各题。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。_______________,_______________。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

(1)请补出上片横线处句子。

(2)“应是良辰好景虚设、便纵有千种风情”中“应”和“便”在表情达意上有什么作用?

(3)赏析名句“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”。

(4)揣摩全词的内容和意境,将“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”扩展成60字左右的一段文字,至少运用一种修辞手法。

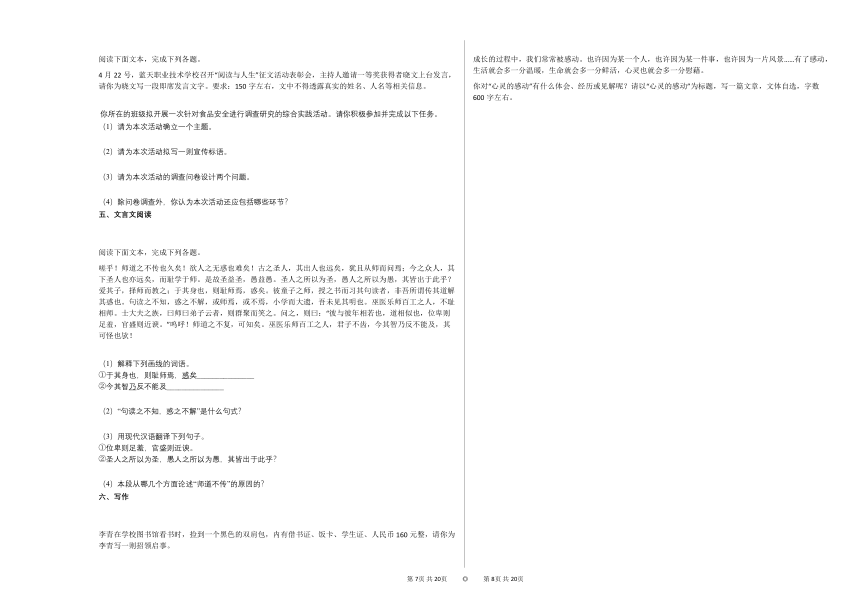

四、综合读写

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

阅读下面文本,完成下列各题。

4月22号,蓝天职业技术学校召开“阅读与人生”征文活动表彰会,主持人邀请一等奖获得者晓文上台发言,请你为晓文写一段即席发言文字。要求:150字左右,文中不得透露真实的姓名、人名等相关信息。

你所在的班级拟开展一次针对食品安全进行调查研究的综合实践活动。请你积极参加并完成以下任务。

(1)请为本次活动确立一个主题。

(2)请为本次活动拟写一则宣传标语。

(3)请为本次活动的调查问卷设计两个问题。

(4)除问卷调查外,你认为本次活动还应包括哪些环节?

五、文言文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(1)解释下列画线的词语。

①于其身也,则耻师焉,惑矣_______________

②今其智乃反不能及_______________

(2)“句读之不知,惑之不解”是什么句式?

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①位卑则足羞,官盛则近谀。

②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(4)本段从哪几个方面论述“师道不传”的原因的?

六、写作

李青在学校图书馆看书时,捡到一个黑色的双肩包,内有借书证、饭卡、学生证、人民币160元整,请你为李青写一则招领启事。

成长的过程中,我们常常被感动。也许因为某一个人,也许因为某一件事,也许因为一片风景……有了感动,生活就会多一分温暖,生命就会多一分鲜活,心灵也就会多一分慰藉。

你对“心灵的感动”有什么体会、经历或见解呢?请以“心灵的感动”为标题,写一篇文章,文体自选,字数600字左右。

参考答案与试题解析

2020-2021年江苏省南通市高一(下)第二次质量抽测考试语文试卷

一、单选题

1.

【答案】

B

【考点】

识记字音

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“汗涔涔”的“涔”应读作“cén”。

C项,“攻讦”的“讦”应读作“jié”。

D项,“自戕”的“戕”应读作“qiāng”;“涂墁”的“墁”应读作“màn”。

故选B。

2.

【答案】

C

【考点】

识记字形

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“无理漫骂”应写作“无理谩骂”;“曲指可数”应写作“屈指可数”。

B项,“不沦不类”应写作“不伦不类”。

D项,“刮诟磨光”应写作“刮垢磨光”。

故选C。

3.

【答案】

A

【考点】

词语辨析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,疾言厉色:说话急躁,脸色严厉;形容对人发怒说话时的神情。疾:急速。

4.

【答案】

C

【考点】

词语辨析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

然后:表示一件事情之后接着又发生另一件事情。所以:表示因果关系。根据语境, 第一空填“所以”。排除A、D两项;“但”表示转折语气,第二空前后内容不是转折关系,应用“而”,排除B项。

故选C。

5.

【答案】

A

【考点】

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

B项,语序不当,应将“诚信”放到“不仅”前面,将“关系到国家的整体形象”与“体现了公民的基本道德素质”调换位置。

C项,两面对一面,去掉“是否”和“能否”。

D项,不合逻辑,“枪支弹药”和“武器”不能并列,可删去“和武器”。

故选A。

6.

【答案】

D

【考点】

标点符号的辨析及使用

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,相邻或相近两数字连用表示概数通常不用顿号,“二、三十米处”中间不应加顿号。

B项,“这条河怎么治理”“那里的两岸居民将怎么办”均作“关心”的宾语,为陈述句,两处问号,前一个应改为逗号,后一个应改为句号。

C项,两个“也有的……”之间为并列关系,因此“重振雄风”后应用分号。

故选D。

7.

【答案】

D

【考点】

修辞手法的辨析及运用

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,将“小岛”比作“宝宝”,运用了比喻的修辞手法。

8.

【答案】

A

【考点】

表达方式(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,是对“鞭毛”的说明介绍,运用了说明的表达方式。

9.

【答案】

C

【考点】

文学常识

雨霖铃(寒蝉凄切)(柳永)

雷雨(曹禺)

咬文嚼字(朱光潜)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,《昆虫记》的文体是科学小品文。

B项,《雨霖铃》的作者是柳永。

D项,《咬文嚼字》的作者是朱光潜。

故选C。

10.

【答案】

D

【考点】

文学常识

虞美人(李煜)

麦当劳中的中国文化表达(翁乃群)

雷雨(节选)(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,“20世纪30年代”有误,应是“20世纪20年代”;“中国工人阶级已经觉醒”有误,应是“中国工人阶级正在觉醒”。

11.

【答案】

D

【考点】

师说(韩愈)

鸿门宴(司马迁)

六国论(苏洵)

之的用法

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,之:代词,代指“他或他们”。

B项,之:代词,代指“他”。

C项,之:代词,代指“土地”。

D项,之:指示代词,“这”。

故选D。

12.

【答案】

D

【考点】

通假字

六国论(苏洵)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

鸿门宴(司马迁)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“厌”通“餍”,满足。

B项,“啗”通“啖”,吃。

C项,“豪”通“毫”。

故选D。

13.

【答案】

C

【考点】

文言句式

倒装句

判断句

鸿门宴(司马迁)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

六国论(苏洵)

师说(韩愈)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,倒装句,宾语前置,正常语序为“沛公在安”。

B项,倒装句,状语后置,正常语序为“乎三子者之撰异”。

C项,判断句。

D项,倒装句,宾语前置,正常语序为“不知句读,不解惑”。

故选C。

14.

【答案】

D

【考点】

词类活用

鸿门宴(司马迁)

师说(韩愈)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

六国论(苏洵)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“籍”,名词用作动词,造户籍册或登记。

B项,“端”,名词用作动词,穿礼服。

C项,“师”,名词用作动词,学习。

D项,“速”,形容词用作动词,招致。

故选D。

15.

【答案】

D

【考点】

古今异义

鸿门宴(司马迁)

六国论(苏洵)

师说(韩愈)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,细说:古义,谗言,小人之言;今义,详细地解说。

B项,故事:古义,过去的事情;今义,文艺作品中用来体现主题的情节。

C项,从而:古义,是两个词,跟从,然后;今义,表示结果或进一步的行动。

D项,如此:古今义均为“这样,这么”。

故选D。

16.

【答案】

D

【考点】

文学常识

六国论(苏洵)

鸿门宴(司马迁)

师说(韩愈)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,“表情描写”错误。

二、现代文阅读

【答案】

C

B

A

D

B

【考点】

理解重要概念、句子

信息筛选与概括

分析论证结构

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)结合后文“它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)”分析,“文化传统是一种惰性力量”指出了文化传统的特点,具有正向的力量。并非作者的个人见解,也不属于个别现象。

故选C。

(2)根据“因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡”可得出“在与时俱进的时代潮流下,文化传统就是一柄双刃剑”。根据最后一段可得出“文化传统不仅会受到外部世界的影响,它自身也会推陈出新”。根据“它产生于民族的历代生活,成长于民族的反复实践,形成为民族的集体意识和集体无意识”可得出“文化传统具有实践性,以集体意识和集体无意识的形式体现出米”。

故选B。

(3)A项,根据“因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡;生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。但是必须注意,文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此”可知,文化传统不是一朝一夕形成的,它需要长时间的积累。

B项,根据原文可知,应是没有共同的语言和生活,便不会形成民族共同心理。

C项,根据原文可知,应是一个民族,只有那些共同孕育、熟悉、崇尚的心理,才会慢慢形成传统。

D项,原文表述为“即使有时这个民族的某个或某些成员会酿出某些独特的心理,也往往由于禁忌、孤立等社会力量的威慑,不是迅速销声匿迹,便是陷于孤芳自赏,而很难挤进民族的共同圈子里去,除非有了变化着的共同生活做后盾”。

故选A。

(4)D项,“文化传统会接受外来文化的影响而变得面目全非”错误,原文是“这时候,反观其与原型的同异,虽然未必面目全非,却让人觉得很陌生”。

(5)B项,“举例论证”错误。

【答案】

B

C

C

D

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

体会语句含意(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)在②句中,“这些喷雾液、花粉、烟雾剂现在在农场、花园、森林和家庭中几乎普遍使用——这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫,不论其是‘好’是‘坏’;能够使鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃于水中;能够形成一层剧毒物质覆盖在叶片表面或长期滞留在土壤中”可知,杀虫剂不加选择地杀死任何昆虫,使鸟儿和鱼儿受害,造成了大量的昆虫和动物死亡,所以这一句最能体现“寂静”的含义。

故选B。

(2)C项,“‘杀生’则是人类当初就预料到的结果”错误。原文是“逾200种基本化学药品被研制出来,用于杀死昆虫、杂草、啮齿动物和其他现代行话称为‘害虫’的生物体”,并没有预见到这种结果。

(3)C项,“昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种”只能说昆虫会对某一杀虫药具有抗药性,并不能解释“永无终点的螺旋”这一现象。

(4)C项,“虽然杀死了所有害虫,但也杀死了所有益虫”错误,原文是“这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫”,不是“所有”害虫和益虫。

三、古诗词鉴赏

【答案】

(1)执手相看泪眼,竟无语凝噎

(2)“应”“便”,是以一种假设性的口吻与情景,由实境很自然地过渡到虚境,在现实的时空里,受尽了离别的折磨之后,又情不自禁地设想了在他们分别之后人物两非、境遇凄惨、孤独凄凉的情景,使离别的旨意进一步深化,离别的感情进一步升华。

(3)它没有一个字写情,而又没有一个字不写情。作者组合最触动人离愁感情的景物入词,更能挑动读者心弦,“晓风残月”给人一种浓重的凄清冷落之感。作者通过写景,点染出那种说不完,诉不尽的离愁别绪。

(4)想到这一去路途遥远,千里烟波渺茫,傍晚的云雾笼罩着天空,深厚广阔,不知尽头 。而自己的离愁如千里烟波般绵长,如沉沉暮霭般浓重,如楚地天空一样无边无际。

【考点】

雨霖铃(寒蝉凄切)(柳永)

名篇名句默写

词

炼字(古代诗歌鉴赏)

炼句(古代诗歌鉴赏)

修辞手法的辨析及运用

综合读写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)注意“竟”“噎”的正确书写。

(2)“应是良辰好景虚设”:我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。“便纵有千种风情”:即使有满腹的情意。通过句子可知,“应”“便”都表假设,运用想象虚写的手法,由实境过渡到虚境,想象别后的凄楚情景。纵有良辰好景,也等于虚设,因为再没有心爱的人与自己共赏;即便对着美景,能产生一些感受,也没人可以诉说的对象。细致入微地表达了词人的思念之情、伤感之意,也传达出彼此关切的心情。

(3)“今宵”三句蝉联上句而来,是全篇之警策,这三句本是想象今宵旅途中的况味:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂杨柳梢头。整个画面充满了凄清的气氛,客情之冷落,风景之清幽,离愁之绵邈,完全凝聚在这画面之中。作者用景写情,“柳”“留”谐音,写难留的离情;晓风凄冷,写别后的寒心;残月破碎,写此后难圆之意。通过写岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月,将词人心中那种凄哀悲苦的感情充分地表现出来,同时将离人凄楚惆怅、孤独忧伤的感情,真切地表现出来,创造出一种特有的意境。

(4)“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”写别后思念的预想。词中主人公的黯淡心情给天容水色涂上了阴影。扩写时注意字数要求,至少运用一种修辞手法。

四、综合读写

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

尊敬的各位老师,亲爱的同学,你们好!我是晓文,很荣幸代表全体同学上台发言。我这次获奖,得益于我们班一直坚持开展阅读活动,这提高了我平时对阅读的兴趣,丰富了我的写作储备。阅读与人生息息相关,它不仅陶冶着我们的情操,丰富着我们的知识,还让我们成为“内在美”的人。正是因为阅读,我们的生活才更加多样,我们的学校才更为精彩,我们的内心才更加充实。阅读对于增加知识与修养必不可少。希望我的发言能让同学有所启发,希望同学们在“阅读”这条路上越走越远。我的发言到此结束,谢谢大家!

【考点】

微写作

拟写应用性短文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

获奖感言是发言稿的一种。发言稿是参加会议者为了在会议或重要活动上表达自己意见、看法或汇报思想工作情况而事先准备好的文稿。本题要求拟写“阅读与人生”获奖感言。首先,可表达获奖后的感受;其次,可阐明阅读的意义,要注意观点鲜明,行文条理清楚,语言简洁明快。同时,注意开头要有称呼语和问候语,结尾要致谢。

【答案】

(1)示例:增强食品安全意识,提高全民身体素质。

(2)示例:①安全食品联万家,食品安全靠大家;②选购放心食品,吃出健康体;③少一份安全隐患,多一份生活平安;④品放心食品,享健康生活。

(3)示例:问题一:您担心的食品安全问题主要是

A.食品来源 B.食品添加剂 C.含农药残留食品

问题二:当您买到问题食品后,您处理的方法是

A.忍气吞声,就当自己倒霉 B.找卖家要求退款或赔偿 C.向有关行政部门投诉

问题三:您获得食品安全消费知识的途径是

A.报纸、杂志等平面媒体 B.咨询有购买经验的人 C.知识讲座 D.电视、网络

(4)示例:知识竞赛、讨论交流、成果展示、报告总结等。

【考点】

综合读写

宣传标语

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据题干可知,本次举办的是针对食品安全的活动,确定主题时要紧扣“食品安全”,符合题意即可。如:增强食品安全意识,提高全民身体素质。

(2)拟写宣传标语,所拟写的宣传标语一定要主题突出,语意简洁明了,有号召性和鼓动性,一般多采用对偶、比喻等修辞。本题要扣住食品安全的主题,用一两句话简洁地表述出来即可,注意要通俗易懂。

(3)设计的问题一定要围绕“食品安全”来谈,不能脱离这个主题,只要设计的问题合理即可。

(4)运用生活知识对活动进行设计,通过丰富的想象力来策划活动。本题要紧扣“食品安全”的主题设计活动即可。如:知识竞赛、讨论交流、成果展示、报告总结等。

五、文言文阅读

【答案】

(1)①糊涂,②竟然

(2)宾语前置句

(3)①(以)地位低(的人为师),就感到耻辱,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚。

②圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?

(4)通过对比,从三方面论述。

①古之圣人,从师而问;今之众人,耻学于师。

②爱其子,择师而教之;于其身,则耻师焉。

③巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,日师日弟子,群聚而笑。

【考点】

课内文言文阅读

师说(韩愈)

其他文言实词

倒装句

文言翻译

内容理解

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)①句意:对于他自己,却以从师为耻,真是糊涂啊。惑:糊涂。

②句意:现在他们的见识竟然赶不上(这些人)。乃:竟然。

(2)“句读”“惑”都是要强调的宾语,动词是“知”“解”。“句读”“惑”前置到动词前面,“之”是宾语前置的标志,此句是宾语前置句。正常语序应为“不知句读,不解惑”。

(3)①卑:低下。羞:感到羞耻。谀:阿谀、奉承。

②之所以:......的原因。其:大概。

(4)这一段用对比的方法分三层论述。第一层,把“古之圣人,从师而问”和“今之众人,耻学于师”相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在;第二层,以为子择师而自己不从师作对比,指出“小学而大遗”的谬误;第三层,以“巫医乐师百工之人,不耻相师”与“士大夫之族,日师日弟子,群聚而笑”作对比,批判当时社会上轻视师道的风气。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

微写作

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

【答案】

略。

【考点】

命题作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

一、单选题

1. 下列各组画线字读音都正确的一项是( )

A.俨然(yǎn) 汗涔涔(chén) 钳制(qián) 海豚(tún)

B.巷道(hàng) 付梓(zǐ) 尺牍(dú) 下乘(chéng)

C.攻讦(jiē) 瞋目(chēn) 卮酒(zhī) 啮齿(niè)

D.急躁(zào) 自戕(qiān) 垂涎(xián) 涂墁(wàn)

2. 下列各组中没有错别字的一项是( )

A.销声匿迹 笔管条直 无理漫骂 曲指可数

B.一蹴而就 不沦不类 柳岸灞桥 触类旁通

C.挥霍无度 仓皇北顾 锱铢必较 振聋发聩

D.潜移默化 字斟句酌 刮诟磨光 迫不及待

3. 下列画线字词的释义有错误的一组是( )

A.疾言厉色(痛恨) 自顾不暇(空闲) 冠冕堂皇(很有气派的样子)

B.无动于衷(内心) 冥思苦想(深沉) 相形见绌(对照、比较)

C.斑驳陆离(色彩繁杂的样子) 有史可稽(考核) 端木遗风(风气)

D.抱残守缺(守住) 明日黄花(菊花) 孤芳自赏(独秀一时的香花)

4. 下列各组关联词,依次填入文中横线处,最恰当的一项是( )

金蜣是从地面钻到地下,它的工作是从洞口开始,_______________把掘出来的废料堆积在地面;_______________蝉幼虫是从地下钻上来的,最后的工作才是打开洞口,_______________当初并没有门,_______________它不会在门口堆积泥土的。

A.然后 而 虽然 但 B.所以 而 因为 所以

C.所以 但 因为 所以 D.然后 而 虽然 但是

5. 下列没有语病的一项是( )

A.新生代农民工除了关注工资待遇外,对工作环境和社会保障条件也越发重视,对那些环境恶劣、保障缺失的企业,他们将说“不”。

B.诚信教育已成为我国公民道德建设的重要内容,因为不仅诚信关系到国家的整体形象,而且体现了公民的基本道德素质。

C.领导班子是否廉明,能否坚持以人为本的执政理念,是推动一个地方社会经济健康发展的前提。

D.在宣泰战斗中,我军歼灭国民党军两个团,生俘团长一名,缴获了大批枪支弹药和武器。

6. 下列各句中的标点符号,使用都正确的一项是( )

A.学校对面二、三十米处是一个网吧,有的孩子考完试来到这里“减压”,对此,一些家长颇感担忧。

B.整治马家沟河的消息传出后,许多市民非常关心这条河怎么治理?那里的两岸居民将怎么办?

C.也有的播迁他邦、重振雄风,也有的昙花一现、未老而先亡。

D.这种污染大多是无法救治的;由它所引发的恶性循环不仅存在于生物赖以生存的世界,而且存在于生物组织中。

7. 对下列各句中使用的修辞手法,括号内的判断不正确的一项是( )

A.四年黑暗中的苦工,一月阳光下的享乐,这就是蝉的生活。(对比)

B.这秋水,就是知识之水,就是独立思考的波涛和浪花。(比喻)

C.“怪不得老栓整天笑着呢。”花白胡子一面说,一面走到康大叔面前。(借代)

D.远方的小岛就像是摇篮里的宝宝。(拟人)

8. 对下列各句运用的表达方式,括号内的判断不正确的一项是( )

A.鞭毛是一种尾丝,在显微镜下可以清楚的看到,有些细菌的尾丝像螺旋桨那样旋转,推动着细菌在水中前进。(描写)

B.真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。(议论)

C.我从康科德河的水面上又看到同样的倒影,我几乎要惊呼:瓦尔登湖,是你吗?!(抒情)

D.一颗恒星爆发起来产生的能量等于十万亿亿个氢弹爆炸的能量,而一个星系爆发起来的能量等于亿亿个恒星爆发的能量。(说明)

9. 下列作品、文体、作者对应正确的一项是( )

A.《昆虫记》 议论文 法布尔

B.《雨霖铃》 词 辛弃疾

C.《雷雨》 悲剧 曹禺

D.《咬文嚼字》 议论文 庞朴

10. 下列对课文分析不正确的一项是( )

A.《虞美人》采用虚实结合,实写“物是”,虚写“人非”。

B.《动物身上会进化出轮子来吗?》一文在结构上按逻辑顺序组织,在分析问题时,先证明“活细胞”说的不合理,再介绍拉巴比拉的观点,从动物与生活环境的关系角度进行阐释。

C.《麦当劳中的中国文化表达》这篇随笔文笔轻松灵动,行文活泼不失缜密,结构自由不失谨严,富有理趣,引人深思,启人心智。

D.《雷雨》以20世纪30年代的中国社会为背景,反映当时劳资矛盾的日益尖锐,中国工人阶级已经觉醒,旧制度必然灭亡。

11. 下列各句中“之”的用法,与其他三项不同的一项是( )

A.择师而教之 B.与之同命

C.子孙视之不甚惜 D.郯子之徒

12. 下列各句,没有使用通假字的是( )

A.暴秦之欲无厌 B.拔剑切而啗之

C.豪毛不敢有所近 D.摄乎大国之间

13. 下列各句,句式和其他三句不同的一项是( )

A.沛公安在 B.异乎三子者之撰

C.斯用兵之效也 D.句读之不知,惑之不解

14. 下列各句,画线字的词类活用与其他三句不同的一项是( )

A.籍吏民 B.端章甫,愿为小相焉

C.于其身也,则耻师焉 D.至丹以荆卿为计,始速祸焉

15. 下列各句中画线的词语,古今意义相同的一项是( )

A.而听细说

B.而从六国破亡之故事,是又在六国下矣

C.吾从而师之

D.有如此之势,而为秦人积威之所劫

16. 下列关于文学文化知识的表述,错误的是( )

A.《师说》的作者是韩愈,字退之,唐代文学家,自谓祖籍河北昌黎,世称韩昌黎;又因死后谥“文”,故称韩文公,后世尊他为“唐宋八大家”之首。

B.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》一文围绕“言志”,反映儒家的政治思想和孔子的教育方法。

C.《六国论》的作者是苏洵,字明允,号老泉,北宋眉山人,与他两个儿子苏轼、苏辙合称“三苏”,“唐宋八大家”中他一家就占了三人。

D.《鸿门宴》中,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”的表情描写,令读者感叹。

二、现代文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

①文化传统的全称大概是“文化的传统”,落脚在传统。

②文化传统与传统文化不同,它不具备有形的实体,不可捉摸,仿佛无所在,但它却无所不在,既存在于一切传统文化之中,也存在于一切现实文化之中,还在你我的灵魂之中。文化传统是不死的民族魂。它产生于民族的历代生活,成长于民族的反复实践,形成为民族的集体意识和集体无意识。简单说来,文化传统就是民族精神。

③一个民族有一个民族的共同生活、共同语言,从而也就有它们共同的意识和无意识,或者叫共同心理状态。民族的每个成员,正是在这种共同生活中诞生、成长,通过民族共同语言来认识世界、体验生活、形成意识、表达愿望的。生活对于他们就是一片园地,语言对于他们便是一种工具,大凡在这种生活里不存在的现象和愿望,由这种生活导不出的方式和方法,为这种语言未曾表达过的意念,用这种语言无法道出来的思想,自然不会形成为这一民族的共同心理;即使有时这个民族的某个或某些成员会酿出某些独特的心理,也往往由于禁忌、孤立等社会力量的威慑,不是迅速销声匿迹,便是陷于孤芳自赏,而很难挤进民族的共同圈子里去,除非有了变化着的共同生活做后盾。唯有那些为这一民族生活所孕育、所熟悉、所崇尚的心理,才能时刻得到鼓励和提倡,包括社会的推崇和个人的向往,其道大行,成为巨大的精神财富和物质力量。这样,日积月累,暑往寒来,文化传统于是乎形成。

④一般说来,文化传统是一种惰性力量。它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)。个人的意志自由,在这里没有多少绝对意义,它超越不出文化传统。但也正因如此,文化传统便成了一种无声的指令,凝聚的力量,集团的象征。没有文化传统,我们很难想象一个民族能如何存在,一个社会如何能稳定,一个国家如何能巩固。

⑤当然,这并非说文化传统是不变的。因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡;生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。但是必须注意,文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此。

⑥当然,这也并非说文化传统不会接受外部世界的影响而变化自己的内容。不同民族不同文化只要存在,便可能有接触;只要有接触,便有交流;只要有交流,便有变化。但是,从接触到交流到变化,中间有着一系列复杂的过程。大体说来,两种不同文化(带着自己的文化传统)由于婚姻、交通、贸易、侵略、扩张等原因相接触而互播时,起先往往互相惊奇,彼此观望;而后则互相攻讦,彼此拒斥;最后乃互相学习,彼此交流。而学习所取、交流所得,仍需经过自己文化传统这个“有机体”的咀嚼、消化和吸收,或者叫做整合,才会成为传统的一个新成分,带来传统的变化。这时候,反观其与原型的同异,虽然未必面目全非,却让人觉得很陌生。这是历史和现实所反复证明了的。

(1)对选文中画线句的理解正确的一项是( )

A.指出了文化传统所具有的消极方面的作用。

B.“惰性”在文中具体指的是文化传统会制约人们的思维方法。

C.这是对文化传统特点的概括和提炼。

D.“一般说来”表明论述的范围,说明这是作者的个人见解,属于个别现象。

(2)下列对“文化传统”的理解不符合文意的一项是( )

A.在与时俱进的时代潮流下,文化传统就是一柄双刃剑。

B.文化传统看得见、摸不着,它无处不在。

C.文化传统不仅会受到外部世界的影响,它自身也会推陈出新。

D.文化传统具有实践性,以集体意识和集体无意识的形式体现出米。

(3)下列选项中,对“文化传统”的形成的理解,符合选文意思的一项是( )

A.文化传统不是一朝一夕形成的,它需要长时间的积累。

B.只有有了共同的语言,才会形成民族共同心理。

C.只有那些为一个民族所共同孕育、熟悉、崇尚的心理,才会慢慢形成文化传统。

D.一个民族的某个或某些成员酿出某些独特的心理,是不会成为民族文化传统的组成部分。

(4)下列选项中,对“文化传统”所具有的变化特点阐述不当的一项是( )

A.生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。

B.传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡。

C.文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就。

D.文化传统会接受外来文化的影响而变得面目全非,这是文化传统不太稳定的一面。

(5)下列选项中,对本文分析不恰当的一项是( )

A.选文第二段用比较的方法,界定了传统文化与文化传统的概念。

B.选文第三段运用举例论证阐明了文化传统形成的条件和过程。

C.选文第六段指出,文化传统会与外来文化接触、交流,从而发生变化。

D.选文紧扣文化传统,抓住问题前后的逻辑联系,逐层深入进行了分析。

阅读下面文本,完成下列各题。

在这些化学药品中,有许多被用于人类对自然的战争。①自20世纪40年代中期以来,逾200种基本化学药品被研制出来,用于杀死昆虫、杂草、啮齿动物和其他现代行话称为“害虫”的生物体;这些化学药品打着数千种不同的商标出售。

②这些喷雾液、花粉、烟雾剂现在在农场、花园、森林和家庭中几乎普遍使用——这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫,不论其是“好”是“坏”;能够使鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃于水中;能够形成一层剧毒物质覆盖在叶片表面或长期滞留在土壤中。而人们使用所有这些药品消灭的目标或许仅仅是屈指可数的几种杂草或昆虫。难道有人会相信,可以向地球表面倾泻这么多剧毒物质而又继续使它适宜一切生物生长?③这些化学药品不应称作“杀虫药剂”,而应称为“杀生物药剂”。

药物喷洒的整个发展过程似乎卷入了一个永无终点的螺旋。④自从滴滴涕被允许民用便逐步升级,人们得不断寻找更有毒性的物质。这是因为作为对达尔文适者生存原理的绝好证明,昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种,于是人们必须发明一种更毒的药剂,接着又发明一种比这种药剂更毒的药剂。……

(1)作者说春天是“寂静的”,选文中最能体现“寂静”的句子是( )

A.① B.② C.③ D.④

(2)下列对“这些化学药品不应称作‘杀虫药剂’,而应称为‘杀生物药剂’”解释错误的一项是( )

A.虽是一字之差,但表达的感情却有极大差别,作者的悲愤之情溢于言表。

B.“杀虫”指这些化学药物的功用,而“杀生”则表现了这些化学药物的危害。

C.“杀虫”是人们的最初目的,“杀生”则是人类当初就预料到的结果。

D.体现了作者语言的精确性和科学性。

(3)下列对“永无终点的螺旋”这样一个过程解释错误的一项是( )

A.自20世纪40年代中期以来,逾200种基本化学药品被研制出来。

B.滴滴涕被允许民用后人们得不断寻找更有毒的物质。

C.昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种。

D.人们必须发明一种更毒的药剂,接着又发明一种比这种药剂更毒的药剂。

(4)下列对选文理解错误的一项是( )

A.人类发明的化学药品被用于对自然的战争,结果是因滥用而不加选择地杀死任何昆虫,并且能够作为剧毒物质长期存在于环境之中。

B.作者用文学的语言描述了人类使用化学药品对周围环境所造成的严重危害:造成一个“寂静的春天”。

C.作者告诉我们,这些化学药品其实是“杀生物药剂”,虽然杀死了所有害虫,但也杀死了所有益虫,一针见血地指出了滥用化学药品对于自然万物及人类所造成的致命后果。

D.选文最后用“永无终点的螺旋”作比,指出人类对化学药品的滥用已陷入恶性循环。

三、古诗词鉴赏

阅读下面文本,完成下列各题。

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。_______________,_______________。念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。

多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有千种风情,更与何人说?

(1)请补出上片横线处句子。

(2)“应是良辰好景虚设、便纵有千种风情”中“应”和“便”在表情达意上有什么作用?

(3)赏析名句“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”。

(4)揣摩全词的内容和意境,将“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”扩展成60字左右的一段文字,至少运用一种修辞手法。

四、综合读写

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

名著阅读。

(1)怎么理解《雷雨》的标题?

(2)“午饭后,天气更阴沉,更郁热。低沉潮湿的空气,使人异常烦躁……”开头这段舞台说明有什么作用?

(3)归纳概括一下鲁侍萍的性格。

阅读下面文本,完成下列各题。

4月22号,蓝天职业技术学校召开“阅读与人生”征文活动表彰会,主持人邀请一等奖获得者晓文上台发言,请你为晓文写一段即席发言文字。要求:150字左右,文中不得透露真实的姓名、人名等相关信息。

你所在的班级拟开展一次针对食品安全进行调查研究的综合实践活动。请你积极参加并完成以下任务。

(1)请为本次活动确立一个主题。

(2)请为本次活动拟写一则宣传标语。

(3)请为本次活动的调查问卷设计两个问题。

(4)除问卷调查外,你认为本次活动还应包括哪些环节?

五、文言文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(1)解释下列画线的词语。

①于其身也,则耻师焉,惑矣_______________

②今其智乃反不能及_______________

(2)“句读之不知,惑之不解”是什么句式?

(3)用现代汉语翻译下列句子。

①位卑则足羞,官盛则近谀。

②圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

(4)本段从哪几个方面论述“师道不传”的原因的?

六、写作

李青在学校图书馆看书时,捡到一个黑色的双肩包,内有借书证、饭卡、学生证、人民币160元整,请你为李青写一则招领启事。

成长的过程中,我们常常被感动。也许因为某一个人,也许因为某一件事,也许因为一片风景……有了感动,生活就会多一分温暖,生命就会多一分鲜活,心灵也就会多一分慰藉。

你对“心灵的感动”有什么体会、经历或见解呢?请以“心灵的感动”为标题,写一篇文章,文体自选,字数600字左右。

参考答案与试题解析

2020-2021年江苏省南通市高一(下)第二次质量抽测考试语文试卷

一、单选题

1.

【答案】

B

【考点】

识记字音

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“汗涔涔”的“涔”应读作“cén”。

C项,“攻讦”的“讦”应读作“jié”。

D项,“自戕”的“戕”应读作“qiāng”;“涂墁”的“墁”应读作“màn”。

故选B。

2.

【答案】

C

【考点】

识记字形

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“无理漫骂”应写作“无理谩骂”;“曲指可数”应写作“屈指可数”。

B项,“不沦不类”应写作“不伦不类”。

D项,“刮诟磨光”应写作“刮垢磨光”。

故选C。

3.

【答案】

A

【考点】

词语辨析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,疾言厉色:说话急躁,脸色严厉;形容对人发怒说话时的神情。疾:急速。

4.

【答案】

C

【考点】

词语辨析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

然后:表示一件事情之后接着又发生另一件事情。所以:表示因果关系。根据语境, 第一空填“所以”。排除A、D两项;“但”表示转折语气,第二空前后内容不是转折关系,应用“而”,排除B项。

故选C。

5.

【答案】

A

【考点】

病句辨析修改

【解析】

此题暂无解析

【解答】

B项,语序不当,应将“诚信”放到“不仅”前面,将“关系到国家的整体形象”与“体现了公民的基本道德素质”调换位置。

C项,两面对一面,去掉“是否”和“能否”。

D项,不合逻辑,“枪支弹药”和“武器”不能并列,可删去“和武器”。

故选A。

6.

【答案】

D

【考点】

标点符号的辨析及使用

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,相邻或相近两数字连用表示概数通常不用顿号,“二、三十米处”中间不应加顿号。

B项,“这条河怎么治理”“那里的两岸居民将怎么办”均作“关心”的宾语,为陈述句,两处问号,前一个应改为逗号,后一个应改为句号。

C项,两个“也有的……”之间为并列关系,因此“重振雄风”后应用分号。

故选D。

7.

【答案】

D

【考点】

修辞手法的辨析及运用

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,将“小岛”比作“宝宝”,运用了比喻的修辞手法。

8.

【答案】

A

【考点】

表达方式(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,是对“鞭毛”的说明介绍,运用了说明的表达方式。

9.

【答案】

C

【考点】

文学常识

雨霖铃(寒蝉凄切)(柳永)

雷雨(曹禺)

咬文嚼字(朱光潜)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,《昆虫记》的文体是科学小品文。

B项,《雨霖铃》的作者是柳永。

D项,《咬文嚼字》的作者是朱光潜。

故选C。

10.

【答案】

D

【考点】

文学常识

虞美人(李煜)

麦当劳中的中国文化表达(翁乃群)

雷雨(节选)(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,“20世纪30年代”有误,应是“20世纪20年代”;“中国工人阶级已经觉醒”有误,应是“中国工人阶级正在觉醒”。

11.

【答案】

D

【考点】

师说(韩愈)

鸿门宴(司马迁)

六国论(苏洵)

之的用法

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,之:代词,代指“他或他们”。

B项,之:代词,代指“他”。

C项,之:代词,代指“土地”。

D项,之:指示代词,“这”。

故选D。

12.

【答案】

D

【考点】

通假字

六国论(苏洵)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

鸿门宴(司马迁)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“厌”通“餍”,满足。

B项,“啗”通“啖”,吃。

C项,“豪”通“毫”。

故选D。

13.

【答案】

C

【考点】

文言句式

倒装句

判断句

鸿门宴(司马迁)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

六国论(苏洵)

师说(韩愈)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,倒装句,宾语前置,正常语序为“沛公在安”。

B项,倒装句,状语后置,正常语序为“乎三子者之撰异”。

C项,判断句。

D项,倒装句,宾语前置,正常语序为“不知句读,不解惑”。

故选C。

14.

【答案】

D

【考点】

词类活用

鸿门宴(司马迁)

师说(韩愈)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

六国论(苏洵)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,“籍”,名词用作动词,造户籍册或登记。

B项,“端”,名词用作动词,穿礼服。

C项,“师”,名词用作动词,学习。

D项,“速”,形容词用作动词,招致。

故选D。

15.

【答案】

D

【考点】

古今异义

鸿门宴(司马迁)

六国论(苏洵)

师说(韩愈)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

A项,细说:古义,谗言,小人之言;今义,详细地解说。

B项,故事:古义,过去的事情;今义,文艺作品中用来体现主题的情节。

C项,从而:古义,是两个词,跟从,然后;今义,表示结果或进一步的行动。

D项,如此:古今义均为“这样,这么”。

故选D。

16.

【答案】

D

【考点】

文学常识

六国论(苏洵)

鸿门宴(司马迁)

师说(韩愈)

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐(《论语》)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

D项,“表情描写”错误。

二、现代文阅读

【答案】

C

B

A

D

B

【考点】

理解重要概念、句子

信息筛选与概括

分析论证结构

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)结合后文“它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)”分析,“文化传统是一种惰性力量”指出了文化传统的特点,具有正向的力量。并非作者的个人见解,也不属于个别现象。

故选C。

(2)根据“因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡”可得出“在与时俱进的时代潮流下,文化传统就是一柄双刃剑”。根据最后一段可得出“文化传统不仅会受到外部世界的影响,它自身也会推陈出新”。根据“它产生于民族的历代生活,成长于民族的反复实践,形成为民族的集体意识和集体无意识”可得出“文化传统具有实践性,以集体意识和集体无意识的形式体现出米”。

故选B。

(3)A项,根据“因为随着时间的变化,传统中某些成分会变得无处可用而逐渐淡化以至衰亡;生活中某些新的因素会慢慢积淀,并经过筛选、整合而成为传统的新成分。但是必须注意,文化传统的变化无论如何总是缓慢的、渐进的,不会一蹴而就,即使在社会急剧变幻的革命时期也是如此”可知,文化传统不是一朝一夕形成的,它需要长时间的积累。

B项,根据原文可知,应是没有共同的语言和生活,便不会形成民族共同心理。

C项,根据原文可知,应是一个民族,只有那些共同孕育、熟悉、崇尚的心理,才会慢慢形成传统。

D项,原文表述为“即使有时这个民族的某个或某些成员会酿出某些独特的心理,也往往由于禁忌、孤立等社会力量的威慑,不是迅速销声匿迹,便是陷于孤芳自赏,而很难挤进民族的共同圈子里去,除非有了变化着的共同生活做后盾”。

故选A。

(4)D项,“文化传统会接受外来文化的影响而变得面目全非”错误,原文是“这时候,反观其与原型的同异,虽然未必面目全非,却让人觉得很陌生”。

(5)B项,“举例论证”错误。

【答案】

B

C

C

D

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

体会语句含意(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)在②句中,“这些喷雾液、花粉、烟雾剂现在在农场、花园、森林和家庭中几乎普遍使用——这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫,不论其是‘好’是‘坏’;能够使鸟儿不再歌唱,鱼儿不再跳跃于水中;能够形成一层剧毒物质覆盖在叶片表面或长期滞留在土壤中”可知,杀虫剂不加选择地杀死任何昆虫,使鸟儿和鱼儿受害,造成了大量的昆虫和动物死亡,所以这一句最能体现“寂静”的含义。

故选B。

(2)C项,“‘杀生’则是人类当初就预料到的结果”错误。原文是“逾200种基本化学药品被研制出来,用于杀死昆虫、杂草、啮齿动物和其他现代行话称为‘害虫’的生物体”,并没有预见到这种结果。

(3)C项,“昆虫已演化出对人们使用的某一杀虫药具有抗药性的超级品种”只能说昆虫会对某一杀虫药具有抗药性,并不能解释“永无终点的螺旋”这一现象。

(4)C项,“虽然杀死了所有害虫,但也杀死了所有益虫”错误,原文是“这些化学药品能够不加选择地杀死任何昆虫”,不是“所有”害虫和益虫。

三、古诗词鉴赏

【答案】

(1)执手相看泪眼,竟无语凝噎

(2)“应”“便”,是以一种假设性的口吻与情景,由实境很自然地过渡到虚境,在现实的时空里,受尽了离别的折磨之后,又情不自禁地设想了在他们分别之后人物两非、境遇凄惨、孤独凄凉的情景,使离别的旨意进一步深化,离别的感情进一步升华。

(3)它没有一个字写情,而又没有一个字不写情。作者组合最触动人离愁感情的景物入词,更能挑动读者心弦,“晓风残月”给人一种浓重的凄清冷落之感。作者通过写景,点染出那种说不完,诉不尽的离愁别绪。

(4)想到这一去路途遥远,千里烟波渺茫,傍晚的云雾笼罩着天空,深厚广阔,不知尽头 。而自己的离愁如千里烟波般绵长,如沉沉暮霭般浓重,如楚地天空一样无边无际。

【考点】

雨霖铃(寒蝉凄切)(柳永)

名篇名句默写

词

炼字(古代诗歌鉴赏)

炼句(古代诗歌鉴赏)

修辞手法的辨析及运用

综合读写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)注意“竟”“噎”的正确书写。

(2)“应是良辰好景虚设”:我料想即使遇到好天气、好风景,也如同虚设。“便纵有千种风情”:即使有满腹的情意。通过句子可知,“应”“便”都表假设,运用想象虚写的手法,由实境过渡到虚境,想象别后的凄楚情景。纵有良辰好景,也等于虚设,因为再没有心爱的人与自己共赏;即便对着美景,能产生一些感受,也没人可以诉说的对象。细致入微地表达了词人的思念之情、伤感之意,也传达出彼此关切的心情。

(3)“今宵”三句蝉联上句而来,是全篇之警策,这三句本是想象今宵旅途中的况味:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂杨柳梢头。整个画面充满了凄清的气氛,客情之冷落,风景之清幽,离愁之绵邈,完全凝聚在这画面之中。作者用景写情,“柳”“留”谐音,写难留的离情;晓风凄冷,写别后的寒心;残月破碎,写此后难圆之意。通过写岸边的杨柳,黎明时的冷风,空中的残月,将词人心中那种凄哀悲苦的感情充分地表现出来,同时将离人凄楚惆怅、孤独忧伤的感情,真切地表现出来,创造出一种特有的意境。

(4)“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”写别后思念的预想。词中主人公的黯淡心情给天容水色涂上了阴影。扩写时注意字数要求,至少运用一种修辞手法。

四、综合读写

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

(1)①整个故事背景、情节都和雷雨有关,“雷雨”是作品的自然环境。

②以象征的手法告诉人们,在半殖民地半封建社会沉闷的空气里,一场变革现实的大雷雨也即将到来。

(2)舞台说明的作用:①既交代了故事发生的时间,又渲染了舞台气氛;②烘托人物烦躁、郁闷不安的情绪;③预示着一场雷雨的到来;④感染读者或观众,也随之产生一种压抑感。

(3)善良、正直、备受欺辱和压迫,始终有自己的刚毅、顽强与尊严。

【考点】

名著阅读

雷雨(曹禺)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)从一方面看,《雷雨》整个故事的背景、情节都和雷雨有关,故事的高潮、悲剧的发生都集中在雷雨交加的狂风暴雨之夜。可以这样说,“雷雨”是整个作品的自然环境;另一方面,作者又交代了作品的社会环境,以象征的手法告诉人们,在中国这个半殖民地半封建的沉闷抑郁的空气里,一场改变现实的大雷雨即将来临。作者正是通过一个封建、资产阶级家庭内错综复杂的矛盾,深刻地揭示了封建大家庭的罪恶和工人与资本家之间的矛盾冲突,反映了正在酝酿着大雷雨般变动的20年代的中国社会现实。

(2)舞台说明通常用来介绍演出环境,布景设计,人物的服装、动作、心理、表情和上下场等,对推动情节发展、塑造人物性格、突出主题,都具有重要作用。这段“舞台说明”交代了故事发生的时间,渲染了舞台气氛,烘托了悲剧的色彩。这种气氛同剧情紧密配合,烘托了人物的烦躁、郁闷不安的情绪,预示着一场雷雨的到来。不仅为塑造人物服务,而且感染了读者或观众,随之产生一种压抑感。

(3)鲁侍萍,旧中国劳动妇女的典型形象。善良、正直,备受欺辱和压迫。三十年的悲惨遭遇、痛苦经历使她尝尽了人间的酸辛,也把她磨炼得坚强勇敢,对冷酷的现实,有了清醒的认识,充满了仇恨,但始终保持着自己的刚毅、顽强。

【答案】

尊敬的各位老师,亲爱的同学,你们好!我是晓文,很荣幸代表全体同学上台发言。我这次获奖,得益于我们班一直坚持开展阅读活动,这提高了我平时对阅读的兴趣,丰富了我的写作储备。阅读与人生息息相关,它不仅陶冶着我们的情操,丰富着我们的知识,还让我们成为“内在美”的人。正是因为阅读,我们的生活才更加多样,我们的学校才更为精彩,我们的内心才更加充实。阅读对于增加知识与修养必不可少。希望我的发言能让同学有所启发,希望同学们在“阅读”这条路上越走越远。我的发言到此结束,谢谢大家!

【考点】

微写作

拟写应用性短文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

获奖感言是发言稿的一种。发言稿是参加会议者为了在会议或重要活动上表达自己意见、看法或汇报思想工作情况而事先准备好的文稿。本题要求拟写“阅读与人生”获奖感言。首先,可表达获奖后的感受;其次,可阐明阅读的意义,要注意观点鲜明,行文条理清楚,语言简洁明快。同时,注意开头要有称呼语和问候语,结尾要致谢。

【答案】

(1)示例:增强食品安全意识,提高全民身体素质。

(2)示例:①安全食品联万家,食品安全靠大家;②选购放心食品,吃出健康体;③少一份安全隐患,多一份生活平安;④品放心食品,享健康生活。

(3)示例:问题一:您担心的食品安全问题主要是

A.食品来源 B.食品添加剂 C.含农药残留食品

问题二:当您买到问题食品后,您处理的方法是

A.忍气吞声,就当自己倒霉 B.找卖家要求退款或赔偿 C.向有关行政部门投诉

问题三:您获得食品安全消费知识的途径是

A.报纸、杂志等平面媒体 B.咨询有购买经验的人 C.知识讲座 D.电视、网络

(4)示例:知识竞赛、讨论交流、成果展示、报告总结等。

【考点】

综合读写

宣传标语

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据题干可知,本次举办的是针对食品安全的活动,确定主题时要紧扣“食品安全”,符合题意即可。如:增强食品安全意识,提高全民身体素质。

(2)拟写宣传标语,所拟写的宣传标语一定要主题突出,语意简洁明了,有号召性和鼓动性,一般多采用对偶、比喻等修辞。本题要扣住食品安全的主题,用一两句话简洁地表述出来即可,注意要通俗易懂。

(3)设计的问题一定要围绕“食品安全”来谈,不能脱离这个主题,只要设计的问题合理即可。

(4)运用生活知识对活动进行设计,通过丰富的想象力来策划活动。本题要紧扣“食品安全”的主题设计活动即可。如:知识竞赛、讨论交流、成果展示、报告总结等。

五、文言文阅读

【答案】

(1)①糊涂,②竟然

(2)宾语前置句

(3)①(以)地位低(的人为师),就感到耻辱,(以)官职高(的人为师),就近乎谄媚。

②圣人之所以成为圣人,愚人之所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?

(4)通过对比,从三方面论述。

①古之圣人,从师而问;今之众人,耻学于师。

②爱其子,择师而教之;于其身,则耻师焉。

③巫医乐师百工之人,不耻相师;士大夫之族,日师日弟子,群聚而笑。

【考点】

课内文言文阅读

师说(韩愈)

其他文言实词

倒装句

文言翻译

内容理解

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)①句意:对于他自己,却以从师为耻,真是糊涂啊。惑:糊涂。

②句意:现在他们的见识竟然赶不上(这些人)。乃:竟然。

(2)“句读”“惑”都是要强调的宾语,动词是“知”“解”。“句读”“惑”前置到动词前面,“之”是宾语前置的标志,此句是宾语前置句。正常语序应为“不知句读,不解惑”。

(3)①卑:低下。羞:感到羞耻。谀:阿谀、奉承。

②之所以:......的原因。其:大概。

(4)这一段用对比的方法分三层论述。第一层,把“古之圣人,从师而问”和“今之众人,耻学于师”相对比,指出是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在;第二层,以为子择师而自己不从师作对比,指出“小学而大遗”的谬误;第三层,以“巫医乐师百工之人,不耻相师”与“士大夫之族,日师日弟子,群聚而笑”作对比,批判当时社会上轻视师道的风气。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

微写作

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

【答案】

略。

【考点】

命题作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

同课章节目录