2021-2022学年高中语文统编版必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册13.1《读书:目的和前提》课件(29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-15 16:08:47 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

《*读书:目的和前提》

一、教学目标与核心素养

1.了解作者及其经历;

2.熟读课文,感知课文内容,明确理解什么是真正的修养。

3.能够把握文中的重要语句的含义。

4.学会针对文章的内容和逻辑关系提出有价值的问题。

二、教学重难点

明确文章的观点,并根据自己的学习体验加以理解。

理解研读经典的重大意义,并努力去做一个阅读经典作品的人。

三、文本分析

1、导入新课

读书求学会伴你一路成长,牵引着你在人生的道路上前进。它像一块巨大的磁石,吸引着你,向你展现迷人的魅力,让你了解生活以外的大千世界;它像一位阅历丰富、睿智无比的老人,让你痴迷,让你崇拜。它会带你步入文学的殿堂,给你灵感,熏陶你的品性,净化你的灵魂,让你从一个无知的顽童成长为一位学识出众、谦谦有礼的青年。对于生活大潮中的每一个激流者来说:读书求学才是保养身心的最佳磁石!

黑塞的诺贝尔颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

三、文本分析

2、写作背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、文本分析

3、作者介绍

【作品】小说有《彼得卡门青特》《在轮下》《德米安》等,诗歌集有《浪漫之歌》《孤独者之歌》《一根断枝的呻吟》等,散文有《堤契诺之歌》。

赫尔曼黑塞(1877-1962),德国诗人、作家,出生在德国,1919年迁居瑞士,1923年入瑞士籍。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享寿85岁。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。作品多采用象征手法,文笔优美细腻,具有心理的深度,被称为“德国浪漫派最后一位骑士”。

三、文本分析

4、题目解说

《读书:目的和前提》节选自《黑塞说书》,原文是一篇黑塞介绍自己读书经验和推荐世界文学作品的长文,译者主要节选了开场白与结尾部分,对阅读与提升教养的关系作了独特思考。

“读书:目的和前提”中“目的”是获得教养的主要途径;“前提”是人们要用心研读世界文学,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

三、文本分析

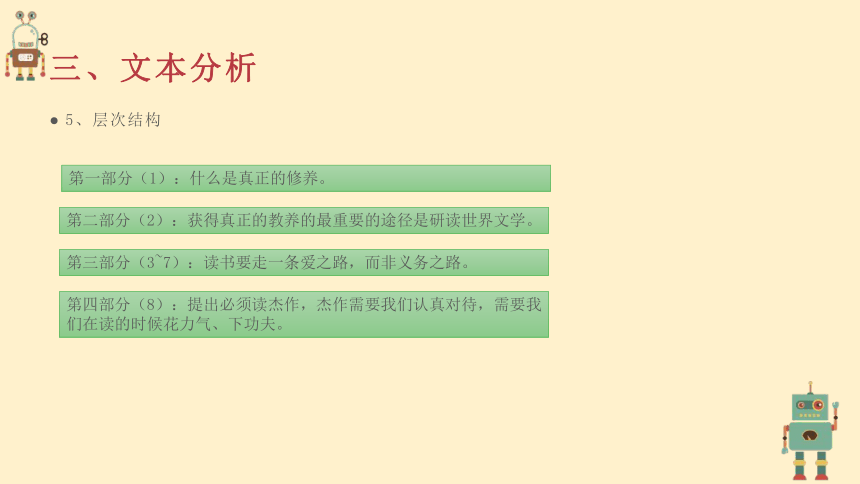

5、层次结构

文章分为 部分:

4

三、文本分析

5、层次结构

第一部分(1):什么是真正的修养。

第二部分(2):获得真正的教养的最重要的途径是研读世界文学。

第三部分(3~7):读书要走一条爱之路,而非义务之路。

第四部分(8):提出必须读杰作,杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。

三、文本分析

6、全文分析

(1)作者认为真正的修养是什么?

作者认为真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

三、文本分析

6、全文分析

(2)黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,“具体目的”指什么?这句话的含意是什么?

“具体目的”指通常所说的提高某种能力和本领。这句话的含意是:真正的修养是为了自我完善,并不是只为提高某种本领和能力,只有不断提高修养才能达到人生的最高境界。

三、文本分析

6、全文分析

(3)黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是对精神和心灵完善的追求,这两句话是否矛盾?

明确:

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

三、文本分析

6、全文分析

(4)怎样理解“因此,真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”这两句话?

明确:

作者运用比喻的手法,以“体育”为喻,把抽象的道理阐述得很形象,指出真正的修养呈现形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标,上一个目标是对完成下一个目标的激励。

三、文本分析

6、全文分析

(5)作者倡导的是一种怎样的读书观?

明确:

作者认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。作者阐明了一个认识,即阅读经典的关键不在于数量的多少,而在于是否能怀着对知识的敬重之心,为获得“心的教养”而进行“爱的阅读”。在具体的阅读方法上,作者主张“凭自己的爱好去开始阅读”“杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫”。

三、文本分析

6、全文分析

(6)黑塞所说的“世界文学”是什么概念?

明确:

黑塞认为获得教养最重要的途径之一是“研读世界文学”,他在具体解说的时候,认为是“逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富”,这里特别指出是“作家和思想家”。人的求学之路无止境,所以要集中心智,研读伟大人物的思想经验和理想。

三、文本分析

6、全文分析

(7)作者为什么提倡研读世界文学?

明确:

读书学习,“读什么”是个基本问题。作者认为研读世界文学是获得教养最重要的途径之一。通过阅读各国作家和思想家的作品,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果,能获得鲜活的意识和理解。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的形成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向,研读世界文学。

三、文本分析

6、全文分析

(8)第2段中说研读世界文学是获得教养的重要途径,那么应该怎样读世界文学?

明确:

读世界文学不在于多读和多知道,而在于“自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系”。

三、文本分析

6、全文分析

(9)如何理解“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”?

明确:

通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有个性,没有人格,他也未必能通过阅读获得教养。获得教养必须以“个性或人格”的追求为前提。书中的知趣、理趣、情趣,要靠个性和人格来吸纳、融合。

三、文本分析

6、全文分析

(10)作者在回顾自己的读书经历时谈到了对巴尔扎克的不同评价,有什么作用?

明确:

读者在阅读名家经典时,可能会因为年龄和认知能力的差别而存在不同的评价,但我们不能因为不能彻底理解经典就否定经典,而应该对经典“不厌百回读”。随着年龄的增长和认知能力的增强,我们对经典的认识就会越来越深。作者意在劝说人们用心研读经典作品,在书籍中认识名家,发现世界,完善自我。

三、文本分析

6、全文分析

(11)为什么要读杰作?谈谈你的看法。

明确:

杰作既是民族与人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代在人文和语言方面的最高成就。

从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对其人文素养的构成起到了不可估量的作用,甚至能决定其一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就打好精神的“底子”,确立阅读的方向。

三、文本分析

6、全文分析

(12)如何理解“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”?

明确:

“自己的价值”指对阅读的热爱和对知识的尊重,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些具有久远影响享有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,否则就难以体会其伟大之处。同时,此句也是对前文“教养得有一个可教养的客体作前提那就是个性或人格”的补充说明。

四、写作特点

1.构思精巧,条理清晰。

作者从真正的修养谈起,指出研读世界文学是获得真正的教养的最重要的途径之一,进而以自身的阅读经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读,最后针对当今出现的轻视阅读的现象,提出阅读杰作的建议。论述层层推进,脉络清晰。

四、写作特点

2.方法灵活,论证有力。

①举例论证。文中,作者以自身的阅读经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。如第2段中的“读书绝不是要使我们‘散心消遣’,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反......”作者连续使用两次“不是要......是......”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

四、写作特点

③比喻论证。如第1段中的“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,以“体育”为喻,把抽象的道理阐释得很具体,指出真正的修养的形式是!“永远都在半道上”,即获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是一个短暂的功利性行为。

四、写作特点

3.谈话方式亲切自然,语言富有哲理。

随笔抒写的是作者对生活的某种感受,捕捉的是那种瞬间的思想火花,抓拍的是那些一闪而过的场景。作者真实地表现自己的所思所想,花费大量的笔墨,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调读书需要注意的问题,如“在它数以千计的卷帙里面,绝大多数我一点不感兴趣,也永远不会再感兴趣。可是就在这故书堆中,渐渐地,我也发现了另一类东西”。语言亲切自然、富有哲理。

五、了解随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

六、检测

1.明确字音

狭隘(ài) 跋涉(bá shè) 慰藉(jiè)

戕害(qiāng) 涉猎(shè) 卷帙(zhì)

一摞(luò) 纠葛(gé) 臻(zhēn)

六、检测

2.理解下面词语的意思

①大无畏:什么都不怕(指对于困难、艰险等)。

②望洋兴叹:本指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,现多指要做一件事情力量不够,感到无可奈何。

③别无他法:没有别的办法。

六、检测

2.理解下面词语的意思

④孜孜不倦:是指工作或学习勤奋不知疲倦。

⑤大失所望:指原来的希望完全落空。

⑥了如指掌:形容对情况非常清楚,像指着自己的手掌给别人看。

⑦各得其所:表示各如其所愿,后表示各个都得到适当的安排。

《*读书:目的和前提》

一、教学目标与核心素养

1.了解作者及其经历;

2.熟读课文,感知课文内容,明确理解什么是真正的修养。

3.能够把握文中的重要语句的含义。

4.学会针对文章的内容和逻辑关系提出有价值的问题。

二、教学重难点

明确文章的观点,并根据自己的学习体验加以理解。

理解研读经典的重大意义,并努力去做一个阅读经典作品的人。

三、文本分析

1、导入新课

读书求学会伴你一路成长,牵引着你在人生的道路上前进。它像一块巨大的磁石,吸引着你,向你展现迷人的魅力,让你了解生活以外的大千世界;它像一位阅历丰富、睿智无比的老人,让你痴迷,让你崇拜。它会带你步入文学的殿堂,给你灵感,熏陶你的品性,净化你的灵魂,让你从一个无知的顽童成长为一位学识出众、谦谦有礼的青年。对于生活大潮中的每一个激流者来说:读书求学才是保养身心的最佳磁石!

黑塞的诺贝尔颁奖辞:他那些灵思盎然的作品,它们一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征古典的人道理想和高尚的风格。

三、文本分析

2、写作背景

1912年黑塞定居瑞士后不久,第一次世界大战便爆发了。战争无疑是毁灭人性的。这使得黑塞深深地陷入了对人性的思考和探讨中,他试图从教育和修养两个方面来探索人性,通过读书提高修养,达到心灵和个性的自我完善,因此他写下了一系列探讨人性的作品。本文就是其中的一篇杰作。在文中作者认为读书是获得教养的主要途径,赞美了读书的作用,劝说人们要用心研读经典作品,在书籍中发现世界、认识社会、完善自我修养。黑塞受中国的老庄哲学的影响很大,所以他才会笔随心走,其作品又具有心理的深度、哲学的深度。

三、文本分析

3、作者介绍

【作品】小说有《彼得卡门青特》《在轮下》《德米安》等,诗歌集有《浪漫之歌》《孤独者之歌》《一根断枝的呻吟》等,散文有《堤契诺之歌》。

赫尔曼黑塞(1877-1962),德国诗人、作家,出生在德国,1919年迁居瑞士,1923年入瑞士籍。1946年获诺贝尔文学奖。1962年于瑞士家中去世,享寿85岁。黑塞一生曾获多种文学荣誉,比较重要的有:冯泰纳奖、诺贝尔奖、歌德奖。作品多采用象征手法,文笔优美细腻,具有心理的深度,被称为“德国浪漫派最后一位骑士”。

三、文本分析

4、题目解说

《读书:目的和前提》节选自《黑塞说书》,原文是一篇黑塞介绍自己读书经验和推荐世界文学作品的长文,译者主要节选了开场白与结尾部分,对阅读与提升教养的关系作了独特思考。

“读书:目的和前提”中“目的”是获得教养的主要途径;“前提”是人们要用心研读世界文学,在书籍中发现世界,认识社会,完善自我修养。

三、文本分析

5、层次结构

文章分为 部分:

4

三、文本分析

5、层次结构

第一部分(1):什么是真正的修养。

第二部分(2):获得真正的教养的最重要的途径是研读世界文学。

第三部分(3~7):读书要走一条爱之路,而非义务之路。

第四部分(8):提出必须读杰作,杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。

三、文本分析

6、全文分析

(1)作者认为真正的修养是什么?

作者认为真正的修养是对“精神和心灵完善的追求”,同时又认为真正的修养呈现的形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。真正的修养不存在功利的企图,而是为了获得精神和心灵的自我完善,修养是人生存的境界。

三、文本分析

6、全文分析

(2)黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,“具体目的”指什么?这句话的含意是什么?

“具体目的”指通常所说的提高某种能力和本领。这句话的含意是:真正的修养是为了自我完善,并不是只为提高某种本领和能力,只有不断提高修养才能达到人生的最高境界。

三、文本分析

6、全文分析

(3)黑塞说“真正的修养不追求任何具体目的”,又说教养就是对精神和心灵完善的追求,这两句话是否矛盾?

明确:

并不矛盾。这里的“修养”和“教养”的内涵是交叉的。真正的修养不存在功利的企图,是为了“自我完善”,而“具体目的”指的是通常所说的有功利企图地提高某种能力和本领。从人的生存来讲,能力和本领固然重要,但它们毕竟只是生存的手段,而修养是人生存的境界。

三、文本分析

6、全文分析

(4)怎样理解“因此,真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来”这两句话?

明确:

作者运用比喻的手法,以“体育”为喻,把抽象的道理阐述得很形象,指出真正的修养呈现形式是“永远都在半道上”,也就是说,它是一种努力的过程,是动态呈现的。“既是完成同时又是激励”是说完成了一个目标,又有下一个目标,上一个目标是对完成下一个目标的激励。

三、文本分析

6、全文分析

(5)作者倡导的是一种怎样的读书观?

明确:

作者认为“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些有久远影响、有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,如果没有一种敬重之心,是难以体会杰作的伟大的。作者阐明了一个认识,即阅读经典的关键不在于数量的多少,而在于是否能怀着对知识的敬重之心,为获得“心的教养”而进行“爱的阅读”。在具体的阅读方法上,作者主张“凭自己的爱好去开始阅读”“杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气,下功夫”。

三、文本分析

6、全文分析

(6)黑塞所说的“世界文学”是什么概念?

明确:

黑塞认为获得教养最重要的途径之一是“研读世界文学”,他在具体解说的时候,认为是“逐渐地熟悉掌握各国作家和思想家的作品,尤其是他们在作品中留给我们的思想、经验和理想的巨大财富”,这里特别指出是“作家和思想家”。人的求学之路无止境,所以要集中心智,研读伟大人物的思想经验和理想。

三、文本分析

6、全文分析

(7)作者为什么提倡研读世界文学?

明确:

读书学习,“读什么”是个基本问题。作者认为研读世界文学是获得教养最重要的途径之一。通过阅读各国作家和思想家的作品,逐渐熟悉并掌握大师们的思想成果,能获得鲜活的意识和理解。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对他的人文素养的形成起到不可估量的作用,甚至能决定他一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就注意打好精神的“底子”,确立一生阅读的方向,研读世界文学。

三、文本分析

6、全文分析

(8)第2段中说研读世界文学是获得教养的重要途径,那么应该怎样读世界文学?

明确:

读世界文学不在于多读和多知道,而在于“自由地选择我们个人闲暇时能完全沉浸其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系”。

三、文本分析

6、全文分析

(9)如何理解“教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格”?

明确:

通俗地说,就是读书人自己必须有获得教养的愿望,有完整的人格,有个性的追求。如果人没有个性,没有人格,他也未必能通过阅读获得教养。获得教养必须以“个性或人格”的追求为前提。书中的知趣、理趣、情趣,要靠个性和人格来吸纳、融合。

三、文本分析

6、全文分析

(10)作者在回顾自己的读书经历时谈到了对巴尔扎克的不同评价,有什么作用?

明确:

读者在阅读名家经典时,可能会因为年龄和认知能力的差别而存在不同的评价,但我们不能因为不能彻底理解经典就否定经典,而应该对经典“不厌百回读”。随着年龄的增长和认知能力的增强,我们对经典的认识就会越来越深。作者意在劝说人们用心研读经典作品,在书籍中认识名家,发现世界,完善自我。

三、文本分析

6、全文分析

(11)为什么要读杰作?谈谈你的看法。

明确:

杰作既是民族与人类文化的结晶,也是语言艺术的典范,它代表了一个时代在人文和语言方面的最高成就。

从获得教养的目的出发,必须阅读杰作。一个人在青少年时代所读的书注定要影响他的一生,对其人文素养的构成起到了不可估量的作用,甚至能决定其一生的审美追求。所以,人应当在学习的起始阶段就打好精神的“底子”,确立阅读的方向。

三、文本分析

6、全文分析

(12)如何理解“我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值”?

明确:

“自己的价值”指对阅读的热爱和对知识的尊重,这句话阐述的是阅读的态度。阅读杰作,特别是阅读那些具有久远影响享有世界声誉的杰作,要有崇敬之心、庄重之感,否则就难以体会其伟大之处。同时,此句也是对前文“教养得有一个可教养的客体作前提那就是个性或人格”的补充说明。

四、写作特点

1.构思精巧,条理清晰。

作者从真正的修养谈起,指出研读世界文学是获得真正的教养的最重要的途径之一,进而以自身的阅读经历为例,论述应以个性或人格为前提进行获得教养的阅读,最后针对当今出现的轻视阅读的现象,提出阅读杰作的建议。论述层层推进,脉络清晰。

四、写作特点

2.方法灵活,论证有力。

①举例论证。文中,作者以自身的阅读经历为例,将论述的道理寓于故事之中,形象易懂。

②对比论证。文章多处运用对比论证。如第2段中的“读书绝不是要使我们‘散心消遣’,倒是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反......”作者连续使用两次“不是要......是......”来论述读书的作用,增强了语言的严密性和说服力。

四、写作特点

③比喻论证。如第1段中的“真正的修养一如真正的体育,既是完成同时又是激励,随处都可到达终点却又从不停歇,永远都在半道上,与宇宙共振,于永恒中生存”,以“体育”为喻,把抽象的道理阐释得很具体,指出真正的修养的形式是!“永远都在半道上”,即获得修养是一个不断完善自我的动态过程,而不是一个短暂的功利性行为。

四、写作特点

3.谈话方式亲切自然,语言富有哲理。

随笔抒写的是作者对生活的某种感受,捕捉的是那种瞬间的思想火花,抓拍的是那些一闪而过的场景。作者真实地表现自己的所思所想,花费大量的笔墨,以自己的亲身经历为例,娓娓道来,强调读书需要注意的问题,如“在它数以千计的卷帙里面,绝大多数我一点不感兴趣,也永远不会再感兴趣。可是就在这故书堆中,渐渐地,我也发现了另一类东西”。语言亲切自然、富有哲理。

五、了解随笔

随笔是散文的一种。这类文章,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。在写法上,它们往往旁征博引,而不作理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失谨严,因此,富有“理趣”是它们的突出特色。

随笔的形式可以不受体裁的限制,灵活多样,不拘一格,可以观景抒感情,可以睹物谈看法,可以读书谈感想,可以一事一议,也可以对同类事进行综合议论。随笔也不受字数的限制,短的几十字,长的几百字,篇幅长短皆由内容而定。

六、检测

1.明确字音

狭隘(ài) 跋涉(bá shè) 慰藉(jiè)

戕害(qiāng) 涉猎(shè) 卷帙(zhì)

一摞(luò) 纠葛(gé) 臻(zhēn)

六、检测

2.理解下面词语的意思

①大无畏:什么都不怕(指对于困难、艰险等)。

②望洋兴叹:本指在伟大的事物面前感叹自己的渺小,现多指要做一件事情力量不够,感到无可奈何。

③别无他法:没有别的办法。

六、检测

2.理解下面词语的意思

④孜孜不倦:是指工作或学习勤奋不知疲倦。

⑤大失所望:指原来的希望完全落空。

⑥了如指掌:形容对情况非常清楚,像指着自己的手掌给别人看。

⑦各得其所:表示各如其所愿,后表示各个都得到适当的安排。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读