2021-2022学年高中语文统编版必修上册整本书阅读《乡土中国—乡土本色》阅读指导 课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册整本书阅读《乡土中国—乡土本色》阅读指导 课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 630.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-15 16:09:26 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

乡土本色

整本书阅读

——《乡土中国》

乡

土

中

国

作者简介:

费孝通( 1910.11.2-2005.4.24),江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。 被誉为中国社会学和人类学的奠基人之一。

《乡土本色》作为《乡土中国》的第一章,对全书内容具有统领性作用。“乡土”即家乡的土地,可借指家乡。“本色”即事物的本来面目、性质或品质。“乡土本色”可以理解为“家乡的本质”“家乡的特点”。结合首段文字看,这里的“家乡”并非指某人或某类人的故乡,而是指“中国社会”。作者在首段提出了全书的核心观点“中国社会是乡土性的”, 即中国社会的本色是乡土性的。

关于《乡土本色》

词语释义

1、三条大河:指长江、黄河、珠江。

2、史禄国:本名谢尔盖·米哈伊洛维奇·希罗科戈罗夫(1887~1939),俄罗斯人类学莫基者,现代人类学先驱之一。他1922年移居中国,后半生有近二十年方中国度过,绝大部分著作也在中国出版。1933年收费孝通为弟子,指导他从事民族学和人类学研究,为中国民族学和人类学发展做出了重要贡献。代表作为《通古斯的社会组织》。

3、《一曲难忘》:讲述波兰作曲家弗里德里克·肖邦真实经历的音乐电影。1821年,波兰惨遭沙俄侵略,肖邦投身革命,因触怒总督而前往巴黎避难。临行前,他的妹妹抓起一把土包好,双手捧给肖邦说:“弗里德里克,这是波兰的,你永远不要忘记!”肖邦接过故乡的泥土,心中百感交集。

4、Tonnies:斐迪南·滕尼斯(1855~1936),德国社会学家。他认为社会学是研究人及其生理、心理和社会本质的实质性科学,并把社会学分为一般社会学和特殊社会学。代表作有《共同体与社会》《社会学引论》等。

5、Durkheim:埃米尔·涂尔干(1858~1917),法国社会学家、人类学家。他与卡尔·马克思及马克斯·韦伯并列为社会学的三大奠基人。代表作有《自杀论》《社会分工论》等。

6、囿住:此处指被局限、被限制居住在某处。

7、契约:指依照法律订立的正式的证明买卖、抵押、租赁等关系的文书。

8、流弊:滋生的或相沿而成的弊端。

阅读指导

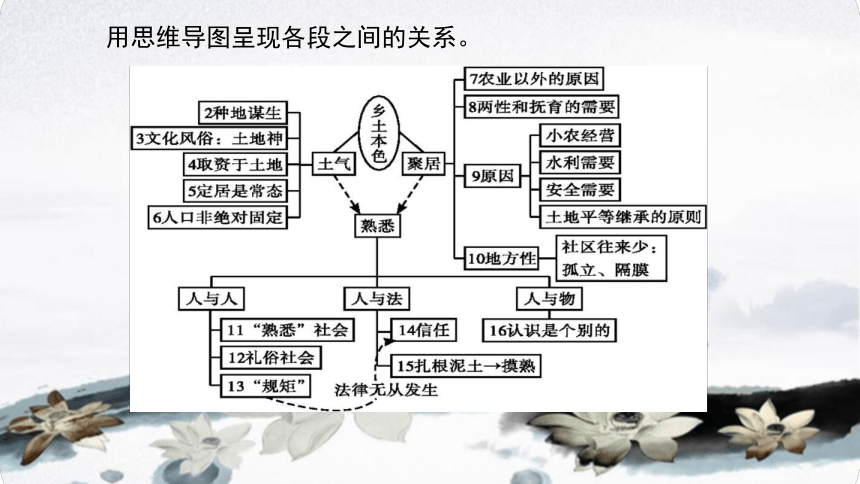

用思维导图呈现各段之间的关系。

内容概括

作者认为中国基层农村社会具有乡土性,土在这一章具有多层含义:

①泥土,文中写到乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法;

②土是一种习俗,文中奶妈为作者准备了一包泥土,以备在异国他乡遇到水土不服时使用,我们在一些影视剧上也能看到一些医师也是用泥土水服来治水土不服之症;

③土意味着稳定,直接靠农业来谋生的人是黏着在土地上的。

④农民对自己熟悉的土地是不算离开的,土地就是他们的一切;

⑤土意味着熟人社会,人与人之间依靠信任而不是契约。

综上的一切在社会发生变迁之前都是那么的正常,但是在社会发生变迁后,乡下人就会被看成“土气”。而“乡”也不再是衣锦还乡的去处了。

核心观点

其一,乡土本色中实际上阐述了中国社会的乡土性,指出“土”是农民发展农业必不可少的条件。“土”一字的演变展现了时代的变迁,乡下人其实并不是不值得尊敬的,他们守护着这养育他们的土地,灌溉、播种、收获。农业与工业、与游牧业不同,农业需要农民扎根在土地上,这便使得“土气”不得不萦绕在农民的身边。这种不流动的土气不是农民造成的。

其二,中国的农村呈现聚村而居的原因有以下几点:“一、每家所耕地面积小。二、需要水利的地方。三、为了安全。四、土地平等继承的原则。”可见,中国的农村呈现聚集的原因是多方面因素影响的。

其三,“做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格,然后去承他们的欢,做到自己心安。”这说明了乡土社会中人和人相处的基本办法。

论证方法

1、举例论证,如“三条大河流域己经全是农业区” ;

2、对比论证,如:“农业”与“游牧”“工业”的对比;

3、比喻论证,如“因为只有直接有赖于泥土的生活才会像

植物一般在一个地方生下根”;

4、归纳论证,如“这样说来,我们的民族确实和泥土分不

开的”。

1、本章的结构是怎样的

第一部分:(1)从基层上看去,中国社会是乡土性的。

第二部分:(2~6)从人与空间的关系看乡土社会的乡土性。

第三部分:(7~17)从人与人的关系看乡土社会的人际关系:对外以聚居社区村落为单位的村与村之间是孤立和隔膜的,而对内则是人与人之间皆共享的“熟悉”。

2、在本章中,费孝通将中国社会的基层定义为“乡土性的”。请具体阐述“乡土性”的内容。本章在全书中有怎样的地位

“乡土性”具有三方面特点:

其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。

其二,不流动性。靠农业谋生的人是“粘着在土地上的”,并不是说乡村人口是固定的,而是说在人与空间的关系上是不流动的,安土重迁,各自保持着孤立与隔膜。

其三,熟人社会。乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是一个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲而不逾规矩”的自由。

本章描述了中国社会的基础,同时也是全书的基础,后文的差序格局、礼俗社会之根源,都在于“乡土性”

3、“乡土性”是如何从空间和时间上规定了中国传统基层社会人与人的关系的

土地与人的关系决定了人与人之间的关系,这就是人与人在空间排列关系上的“孤立和隔膜”以及从时间里的“熟悉”。这种人与人在时间和空间缔结的生态状态,又直接构成中国基层社会独特的习俗和生活方式的规定性。

4、文章在第2段一开始提出“我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得好”。“藐视”这个词的确道出了一些人认为乡下人主气的态度,那么.坚里行间,费孝通先生对带着“土气”的乡下人的态度是怎样的

费孝通先生在文章开头就提出了一种观点。即近百年来从这基层的乡土社会上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,它是在近百年来在东西方接触边缘上发生的一种很特殊的社会。也就是说,乡土基层是基础,是原初的形态。往前倒推几代,中国人大都是农民,是乡下人。其实,基于这样的一种清醒认识,费孝通把更多的人纳入“乡下人”的行列之中,当然其中也很可能包括他自己。所以,在读费孝通先生论述乡下人“土气”的文字时,我们能读出的是平静而体贴的语气,其间没有夹杂任何的不敬和居高临下。

5、你从文章中能够看出“土”字与乡下人有些怎样的联系

例如:

(1)乡下人的谋生方式--种地,与土地紧密联系。

(2)农业区占据着中国绝大地区。乡下人即使远离农业区,也懂得种地。

(3)土地对乡下人意识上的束缚:“土地”是最近于人性的神,乡下人最信奉的是土地神;“土”是消除水土不服、在外思家的良药。

(4)乡下人扎根土中,粘在土上,流动甚微。

总的来看,乡下人从土地中找到了谋生的办法,形成了现有的文明,孕育了对土地特有的感情。正因如此,他们直接地粘着在土地上,既不知改变,也不思改变。他们的生活与土地息息相关。由此看来,“土”成为他们的身份,成为他们的标志,成为他们的名片。用“土气”来形容这些乡下人自然是最合适不过的了。

6、乡下人与土地的紧密联系,影响了他们的生活模式。他们的聚集方式、聚集原因及这种方式产生的结果各是怎样的

他们的聚集方式——村落

造成农村聚村而居的原因——( 1)小农经营;(2)水利合作所需;(3)安全需要;(4)土地平等继承的原则。

这种聚集方式产生的结果 ——对外,村与村之间的关系是孤立和隔膜的;对内,乡土社会是一个熟人社会。

7、请结合文章,联系你的生活体验,谈谈你对中国农村的“熟人社会”过去和现在的特征的理解。

示例:

流动性。过去:每人都生于斯、死于斯,人与人之间互相熟悉。现在:有的乡村外出务工人口增多。

规矩。过去:有着“从心所欲而不逾规矩的自由”,“规矩是‘习’出来的礼俗”,即约定俗成。现在:老规矩观念在弱化。

信用。过去:乡亲间形成“最可靠也没有了”的信用。现在:仍有信用,但多半不再完全信任。

人际关系。过去:人与人之间相处的基本方法因“熟悉”而自然简单。现在:社交圈子在扩大,但真正的熟人圈子在减小。

练习

1、下列对“中国社会是乡土性的”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资

源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间彼此的孤立

与隔膜,所以才有三家村式的微型村落的存在。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,

形成没有陌生人的“熟人”社会。

D.无论是生活的环境还是所接触的人物,对乡民而言都是生而与俱,再熟悉不

过的,于是他们选择固守乡土,终老于斯。

2、下列理解和分析,符合原文意思的一项是( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔阂,相比现代

社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.依附于土地的乡民从小习得礼俗,与周围的人都熟如亲人,因为大家

感情深厚,所以对他们来讲“从俗即是从心”。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任来进行的,法律不是调节

乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D,乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,

这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、

法理社会,两者的人际交往原则有别。

B,礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体

事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会中,人们从熟悉里获得的认识是个别的。《论语》中孔子因人而异地

解释“孝”,能让我们体会到这种特性。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴

露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

答案及解析

1.A

[解析]B项中的“孤立与隔膜”是就村与村之间的关系而说的,而并非指乡民个体之间。C项,“分工合作”是“法理”的社会的特点。D项,“固守乡土,终老于斯”是地方性的限制造成的。

2.C

[解析]A项,原文内容是“在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由”,现代社会的自由是法律保证的,并不是说乡土社会的自由比现代社会的自由容易获得。B项,因为“得到了从心所欲而不逾规矩的自由”,所以才说“从俗即是从心”。D项,"这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”在原文中找不到依据。3.B

[解析]原文说,从熟悉里得来的认识“是个别的,并不是抽象的普遍原则”,“他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联”。

乡土本色

整本书阅读

——《乡土中国》

乡

土

中

国

作者简介:

费孝通( 1910.11.2-2005.4.24),江苏吴江人,著名社会学家、人类学家、民族学家、社会活动家,中国社会学和人类学的奠基人之一,第七、八届全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国人民政治协商会议第六届全国委员会副主席。 被誉为中国社会学和人类学的奠基人之一。

《乡土本色》作为《乡土中国》的第一章,对全书内容具有统领性作用。“乡土”即家乡的土地,可借指家乡。“本色”即事物的本来面目、性质或品质。“乡土本色”可以理解为“家乡的本质”“家乡的特点”。结合首段文字看,这里的“家乡”并非指某人或某类人的故乡,而是指“中国社会”。作者在首段提出了全书的核心观点“中国社会是乡土性的”, 即中国社会的本色是乡土性的。

关于《乡土本色》

词语释义

1、三条大河:指长江、黄河、珠江。

2、史禄国:本名谢尔盖·米哈伊洛维奇·希罗科戈罗夫(1887~1939),俄罗斯人类学莫基者,现代人类学先驱之一。他1922年移居中国,后半生有近二十年方中国度过,绝大部分著作也在中国出版。1933年收费孝通为弟子,指导他从事民族学和人类学研究,为中国民族学和人类学发展做出了重要贡献。代表作为《通古斯的社会组织》。

3、《一曲难忘》:讲述波兰作曲家弗里德里克·肖邦真实经历的音乐电影。1821年,波兰惨遭沙俄侵略,肖邦投身革命,因触怒总督而前往巴黎避难。临行前,他的妹妹抓起一把土包好,双手捧给肖邦说:“弗里德里克,这是波兰的,你永远不要忘记!”肖邦接过故乡的泥土,心中百感交集。

4、Tonnies:斐迪南·滕尼斯(1855~1936),德国社会学家。他认为社会学是研究人及其生理、心理和社会本质的实质性科学,并把社会学分为一般社会学和特殊社会学。代表作有《共同体与社会》《社会学引论》等。

5、Durkheim:埃米尔·涂尔干(1858~1917),法国社会学家、人类学家。他与卡尔·马克思及马克斯·韦伯并列为社会学的三大奠基人。代表作有《自杀论》《社会分工论》等。

6、囿住:此处指被局限、被限制居住在某处。

7、契约:指依照法律订立的正式的证明买卖、抵押、租赁等关系的文书。

8、流弊:滋生的或相沿而成的弊端。

阅读指导

用思维导图呈现各段之间的关系。

内容概括

作者认为中国基层农村社会具有乡土性,土在这一章具有多层含义:

①泥土,文中写到乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法;

②土是一种习俗,文中奶妈为作者准备了一包泥土,以备在异国他乡遇到水土不服时使用,我们在一些影视剧上也能看到一些医师也是用泥土水服来治水土不服之症;

③土意味着稳定,直接靠农业来谋生的人是黏着在土地上的。

④农民对自己熟悉的土地是不算离开的,土地就是他们的一切;

⑤土意味着熟人社会,人与人之间依靠信任而不是契约。

综上的一切在社会发生变迁之前都是那么的正常,但是在社会发生变迁后,乡下人就会被看成“土气”。而“乡”也不再是衣锦还乡的去处了。

核心观点

其一,乡土本色中实际上阐述了中国社会的乡土性,指出“土”是农民发展农业必不可少的条件。“土”一字的演变展现了时代的变迁,乡下人其实并不是不值得尊敬的,他们守护着这养育他们的土地,灌溉、播种、收获。农业与工业、与游牧业不同,农业需要农民扎根在土地上,这便使得“土气”不得不萦绕在农民的身边。这种不流动的土气不是农民造成的。

其二,中国的农村呈现聚村而居的原因有以下几点:“一、每家所耕地面积小。二、需要水利的地方。三、为了安全。四、土地平等继承的原则。”可见,中国的农村呈现聚集的原因是多方面因素影响的。

其三,“做子女的得在日常接触中去摸熟父母的性格,然后去承他们的欢,做到自己心安。”这说明了乡土社会中人和人相处的基本办法。

论证方法

1、举例论证,如“三条大河流域己经全是农业区” ;

2、对比论证,如:“农业”与“游牧”“工业”的对比;

3、比喻论证,如“因为只有直接有赖于泥土的生活才会像

植物一般在一个地方生下根”;

4、归纳论证,如“这样说来,我们的民族确实和泥土分不

开的”。

1、本章的结构是怎样的

第一部分:(1)从基层上看去,中国社会是乡土性的。

第二部分:(2~6)从人与空间的关系看乡土社会的乡土性。

第三部分:(7~17)从人与人的关系看乡土社会的人际关系:对外以聚居社区村落为单位的村与村之间是孤立和隔膜的,而对内则是人与人之间皆共享的“熟悉”。

2、在本章中,费孝通将中国社会的基层定义为“乡土性的”。请具体阐述“乡土性”的内容。本章在全书中有怎样的地位

“乡土性”具有三方面特点:

其一,“乡下人离不了泥土”。乡下人以种地为最普通的谋生方法,因而也最明白泥土的可贵。

其二,不流动性。靠农业谋生的人是“粘着在土地上的”,并不是说乡村人口是固定的,而是说在人与空间的关系上是不流动的,安土重迁,各自保持着孤立与隔膜。

其三,熟人社会。乡土社会的这种人口流动性缓慢的特点使乡村生活很富于“地方性”特点,聚村而居,终老是乡。所以,乡土社会是一个熟人之间的社会,这才有了“从心所欲而不逾规矩”的自由。

本章描述了中国社会的基础,同时也是全书的基础,后文的差序格局、礼俗社会之根源,都在于“乡土性”

3、“乡土性”是如何从空间和时间上规定了中国传统基层社会人与人的关系的

土地与人的关系决定了人与人之间的关系,这就是人与人在空间排列关系上的“孤立和隔膜”以及从时间里的“熟悉”。这种人与人在时间和空间缔结的生态状态,又直接构成中国基层社会独特的习俗和生活方式的规定性。

4、文章在第2段一开始提出“我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得好”。“藐视”这个词的确道出了一些人认为乡下人主气的态度,那么.坚里行间,费孝通先生对带着“土气”的乡下人的态度是怎样的

费孝通先生在文章开头就提出了一种观点。即近百年来从这基层的乡土社会上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,它是在近百年来在东西方接触边缘上发生的一种很特殊的社会。也就是说,乡土基层是基础,是原初的形态。往前倒推几代,中国人大都是农民,是乡下人。其实,基于这样的一种清醒认识,费孝通把更多的人纳入“乡下人”的行列之中,当然其中也很可能包括他自己。所以,在读费孝通先生论述乡下人“土气”的文字时,我们能读出的是平静而体贴的语气,其间没有夹杂任何的不敬和居高临下。

5、你从文章中能够看出“土”字与乡下人有些怎样的联系

例如:

(1)乡下人的谋生方式--种地,与土地紧密联系。

(2)农业区占据着中国绝大地区。乡下人即使远离农业区,也懂得种地。

(3)土地对乡下人意识上的束缚:“土地”是最近于人性的神,乡下人最信奉的是土地神;“土”是消除水土不服、在外思家的良药。

(4)乡下人扎根土中,粘在土上,流动甚微。

总的来看,乡下人从土地中找到了谋生的办法,形成了现有的文明,孕育了对土地特有的感情。正因如此,他们直接地粘着在土地上,既不知改变,也不思改变。他们的生活与土地息息相关。由此看来,“土”成为他们的身份,成为他们的标志,成为他们的名片。用“土气”来形容这些乡下人自然是最合适不过的了。

6、乡下人与土地的紧密联系,影响了他们的生活模式。他们的聚集方式、聚集原因及这种方式产生的结果各是怎样的

他们的聚集方式——村落

造成农村聚村而居的原因——( 1)小农经营;(2)水利合作所需;(3)安全需要;(4)土地平等继承的原则。

这种聚集方式产生的结果 ——对外,村与村之间的关系是孤立和隔膜的;对内,乡土社会是一个熟人社会。

7、请结合文章,联系你的生活体验,谈谈你对中国农村的“熟人社会”过去和现在的特征的理解。

示例:

流动性。过去:每人都生于斯、死于斯,人与人之间互相熟悉。现在:有的乡村外出务工人口增多。

规矩。过去:有着“从心所欲而不逾规矩的自由”,“规矩是‘习’出来的礼俗”,即约定俗成。现在:老规矩观念在弱化。

信用。过去:乡亲间形成“最可靠也没有了”的信用。现在:仍有信用,但多半不再完全信任。

人际关系。过去:人与人之间相处的基本方法因“熟悉”而自然简单。现在:社交圈子在扩大,但真正的熟人圈子在减小。

练习

1、下列对“中国社会是乡土性的”的理解,符合原文意思的一项是( )

A.乡民是中国社会的基层,他们以种地为基本生存方式,从土地中获取生活资

源,因此与土地分不开,为土地所束缚。

B.人与人在空间排列上的不流动性,造成乡土社会里乡民个体之间彼此的孤立

与隔膜,所以才有三家村式的微型村落的存在。

C.乡土社会里的个体为了谋生这一共同目标,分工协作,有机地聚合在一起,

形成没有陌生人的“熟人”社会。

D.无论是生活的环境还是所接触的人物,对乡民而言都是生而与俱,再熟悉不

过的,于是他们选择固守乡土,终老于斯。

2、下列理解和分析,符合原文意思的一项是( )

A.生活在乡土社会的人们,彼此之间相互了解,没有隔阂,相比现代

社会,更容易获得一种从心所欲的自由。

B.依附于土地的乡民从小习得礼俗,与周围的人都熟如亲人,因为大家

感情深厚,所以对他们来讲“从俗即是从心”。

C.乡民之间的交往是基于彼此的熟悉和信任来进行的,法律不是调节

乡土社会中人际交往和人际关系的基本依据。

D,乡土社会的信用产生于对一种行为规矩熟悉到不假思索的可靠性,

这种信用远胜于法理社会中的一纸契约。

3、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.乡土社会实际上就是熟人社会、礼俗社会,而现代社会是陌生人组成的社会、

法理社会,两者的人际交往原则有别。

B,礼俗是乡土社会里应对社会生活的根本原则、抽象真理,也是人们处理具体

事务时目的与手段间的普遍联系。

C.乡土社会中,人们从熟悉里获得的认识是个别的。《论语》中孔子因人而异地

解释“孝”,能让我们体会到这种特性。

D.在乡土社会进入现代社会的过程中,原有的生活方式与现代社会不相适应,暴

露出弊端,“土气”一词因而有了贬义。

答案及解析

1.A

[解析]B项中的“孤立与隔膜”是就村与村之间的关系而说的,而并非指乡民个体之间。C项,“分工合作”是“法理”的社会的特点。D项,“固守乡土,终老于斯”是地方性的限制造成的。

2.C

[解析]A项,原文内容是“在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由”,现代社会的自由是法律保证的,并不是说乡土社会的自由比现代社会的自由容易获得。B项,因为“得到了从心所欲而不逾规矩的自由”,所以才说“从俗即是从心”。D项,"这种信用远胜于法理社会中的一纸契约”在原文中找不到依据。3.B

[解析]原文说,从熟悉里得来的认识“是个别的,并不是抽象的普遍原则”,“他只要在接触所及的范围之中知道从手段到目的间的个别关联”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读