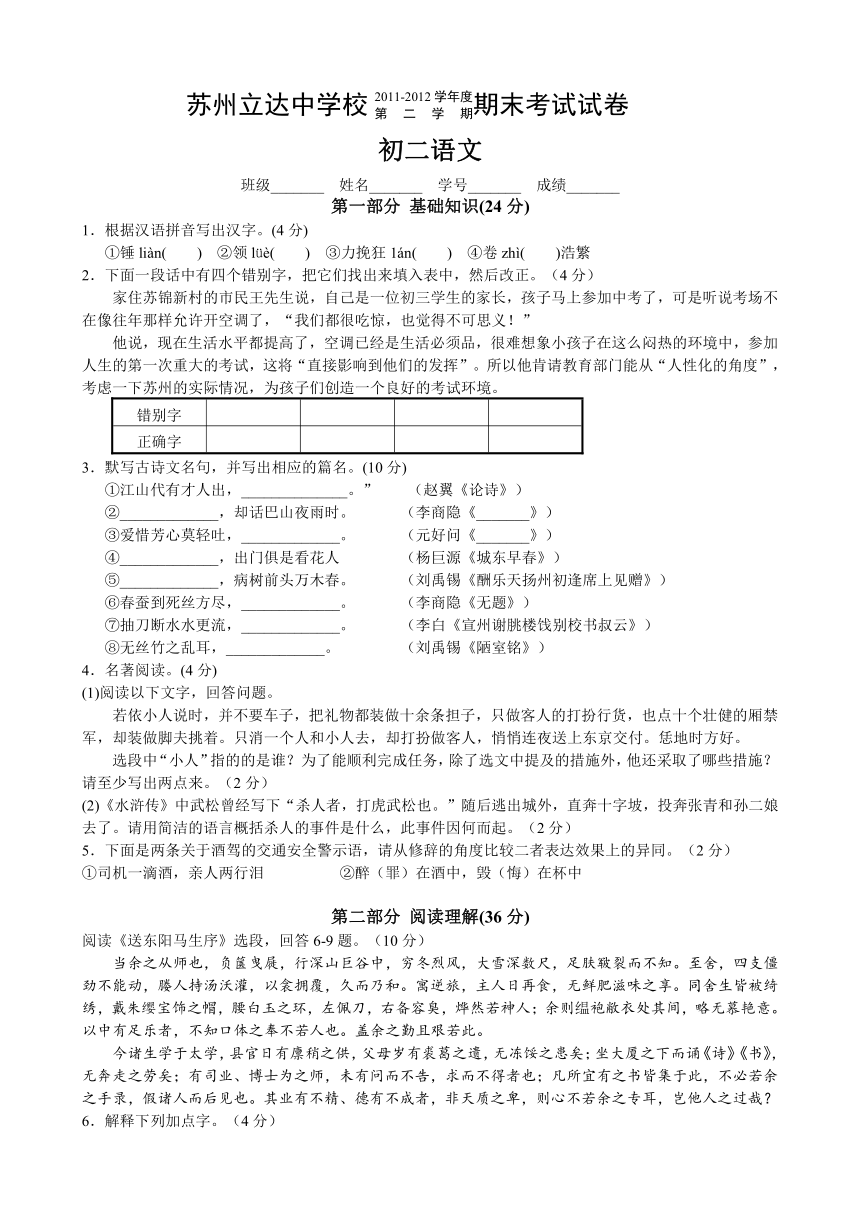

江苏省苏州市立达中学2011-2012学年八年级下学期期末考试语文试卷(word版)

文档属性

| 名称 | 江苏省苏州市立达中学2011-2012学年八年级下学期期末考试语文试卷(word版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-08-15 21:32:04 | ||

图片预览

文档简介

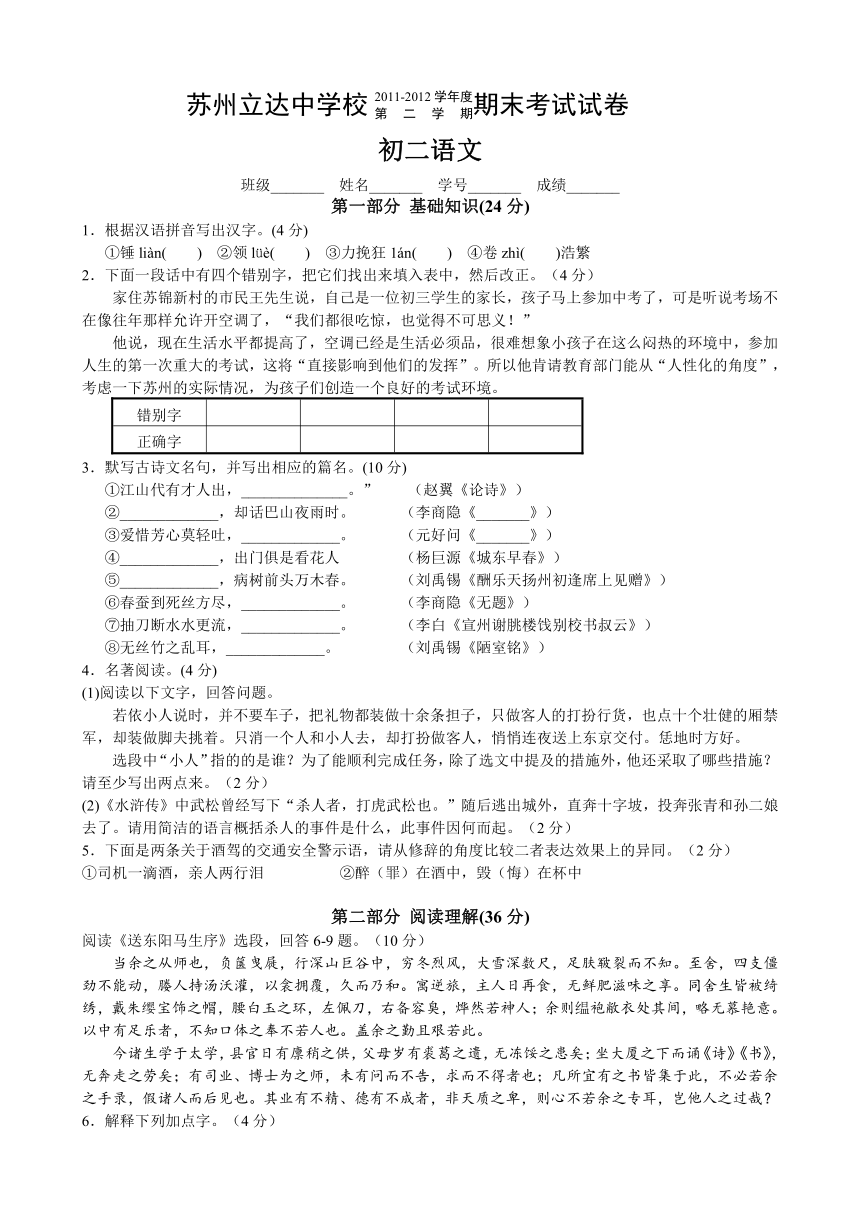

苏州立达中学校2011-2012学年度第 二 学 期 期末考试试卷

初二语文

班级_______ 姓名_______ 学号_______ 成绩_______

第一部分 基础知识(24分)

1.根据汉语拼音写出汉字。(4分)

①锤liàn( ) ②领lüè( ) ③力挽狂1án( ) ④卷zhì( )浩繁

2.下面一段话中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。(4分)

家住苏锦新村的市民王先生说,自己是一位初三学生的家长,孩子马上参加中考了,可是听说考场不在像往年那样允许开空调了,“我们都很吃惊,也觉得不可思义!”

他说,现在生活水平都提高了,空调已经是生活必须品,很难想象小孩子在这么闷热的环境中,参加人生的第一次重大的考试,这将“直接影响到他们的发挥”。所以他肯请教育部门能从“人性化的角度”,考虑一下苏州的实际情况,为孩子们创造一个良好的考试环境。

错别字

正确字

3.默写古诗文名句,并写出相应的篇名。(10分)

①江山代有才人出,______________。” (赵翼《论诗》)

②_____________,却话巴山夜雨时。 (李商隐《_______》)

③爱惜芳心莫轻吐,_____________。 (元好问《_______》)

④_____________,出门俱是看花人 (杨巨源《城东早春》)

⑤_____________,病树前头万木春。 (刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑥春蚕到死丝方尽,_____________。 (李商隐《无题》)

⑦抽刀断水水更流,_____________。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑧无丝竹之乱耳,_____________。 (刘禹锡《陋室铭》)

4.名著阅读。(4分)

(1)阅读以下文字,回答问题。

若依小人说时,并不要车子,把礼物都装做十余条担子,只做客人的打扮行货,也点十个壮健的厢禁军,却装做脚夫挑着。只消一个人和小人去,却打扮做客人,悄悄连夜送上东京交付。恁地时方好。

选段中“小人”指的的是谁?为了能顺利完成任务,除了选文中提及的措施外,他还采取了哪些措施?请至少写出两点来。(2分)

(2)《水浒传》中武松曾经写下“杀人者,打虎武松也。”随后逃出城外,直奔十字坡,投奔张青和孙二娘去了。请用简洁的语言概括杀人的事件是什么,此事件因何而起。(2分)

5.下面是两条关于酒驾的交通安全警示语,请从修辞的角度比较二者表达效果上的异同。(2分)

①司机一滴酒,亲人两行泪 ②醉(罪)在酒中,毁(悔)在杯中

第二部分 阅读理解(36分)

阅读《送东阳马生序》选段,回答6-9题。(10分)

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

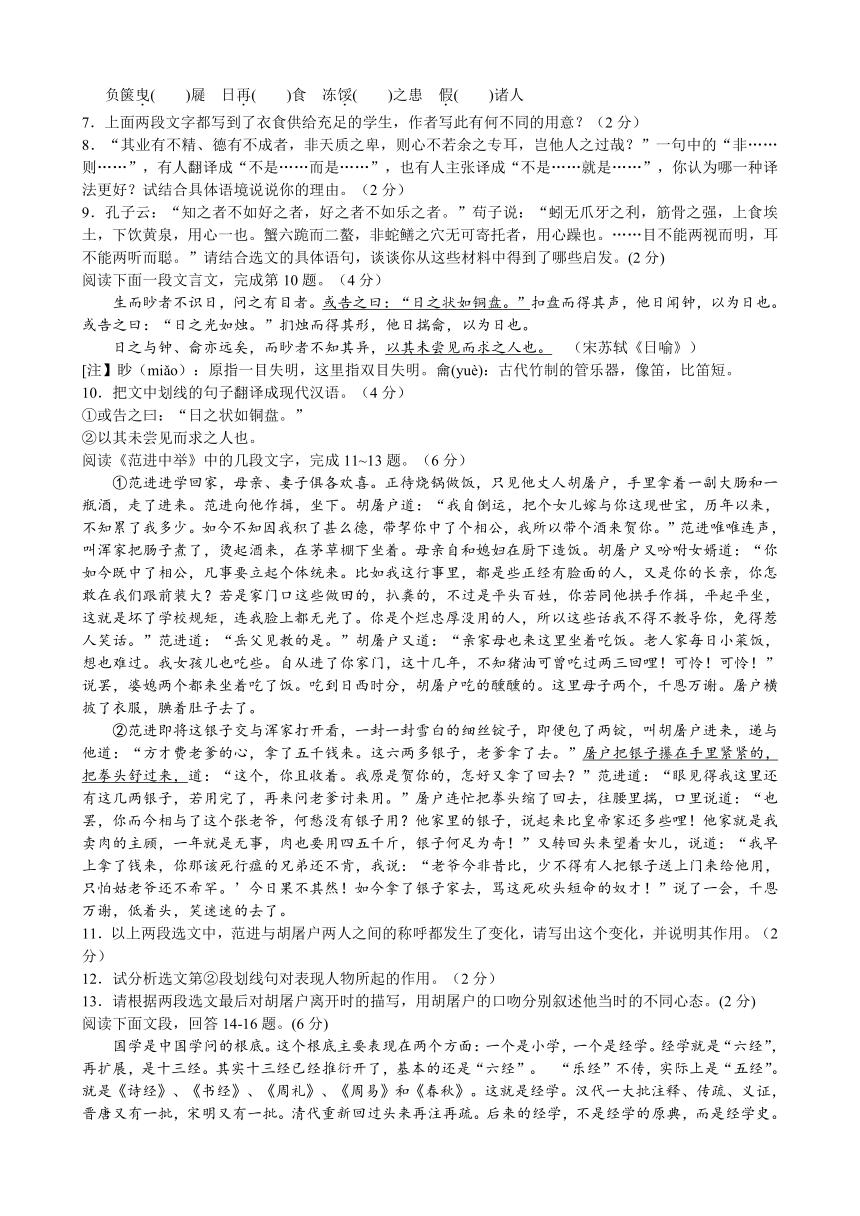

6.解释下列加点字。(4分)

负箧曳( )屣 日再( )食 冻馁( )之患 假( )诸人

7.上面两段文字都写到了衣食供给充足的学生,作者写此有何不同的用意?(2分)

8.“其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?”一句中的“非……则……”,有人翻译成“不是……而是……”,也有人主张译成“不是……就是……”,你认为哪一种译法更好?试结合具体语境说说你的理由。(2分)

9.孔子云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”苟子说:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。……目不能两视而明,耳不能两听而聪。”请结合选文的具体语句,谈谈你从这些材料中得到了哪些启发。(2分)

阅读下面一段文言文,完成第10题。(4分)

生而眇者不识日,问之有目者。或告之曰:“日之状如铜盘。”扣盘而得其声,他日闻钟,以为日也。或告之曰:“日之光如烛。”扪烛而得其形,他日揣龠,以为日也。

日之与钟、龠亦远矣,而眇者不知其异,以其未尝见而求之人也。 (宋苏轼《日喻》)

[注】眇(miǎo):原指一目失明,这里指双目失明。龠(yuè):古代竹制的管乐器,像笛,比笛短。

10.把文中划线的句子翻译成现代汉语。(4分)

①或告之曰:“日之状如铜盘。”

②以其未尝见而求之人也。

阅读《范进中举》中的几段文字,完成11~13题。(6分)

①范进进学回家,母亲、妻子俱各欢喜。正待烧锅做饭,只见他丈人胡屠户,手里拿着一副大肠和一瓶酒,走了进来。范进向他作揖,坐下。胡屠户道:“我自倒运,把个女儿嫁与你这现世宝,历年以来,不知累了我多少。如今不知因我积了甚么德,带挈你中了个相公,我所以带个酒来贺你。”范进唯唯连声,叫浑家把肠子煮了,烫起酒来,在茅草棚下坐着。母亲自和媳妇在厨下造饭。胡屠户又吩咐女婿道:“你如今既中了相公,凡事要立起个体统来。比如我这行事里,都是些正经有脸面的人,又是你的长亲,你怎敢在我们跟前装大?若是家门口这些做田的,扒粪的,不过是平头百姓,你若同他拱手作揖,平起平坐,这就是坏了学校规矩,连我脸上都无光了。你是个烂忠厚没用的人,所以这些话我不得不教导你,免得惹人笑话。”范进道:“岳父见教的是。”胡屠户又道:“亲家母也来这里坐着吃饭。老人家每日小菜饭,想也难过。我女孩儿也吃些。自从进了你家门,这十几年,不知猪油可曾吃过两三回哩!可怜!可怜!”说罢,婆媳两个都来坐着吃了饭。吃到日西时分,胡屠户吃的醺醺的。这里母子两个,千恩万谢。屠户横披了衣服,腆着肚子去了。

②范进即将这银子交与浑家打开看,一封一封雪白的细丝锭子,即便包了两锭,叫胡屠户进来,递与他道:“方才费老爹的心,拿了五千钱来。这六两多银子,老爹拿了去。”屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:“这个,你且收着。我原是贺你的,怎好又拿了回去?”范进道:“眼见得我这里还有这几两银子,若用完了,再来问老爹讨来用。”屠户连忙把拳头缩了回去,往腰里揣,口里说道:“也罢,你而今相与了这个张老爷,何愁没有银子用?他家里的银子,说起来比皇帝家还多些哩!他家就是我卖肉的主顾,一年就是无事,肉也要用四五千斤,银子何足为奇!”又转回头来望着女儿,说道:“我早上拿了钱来,你那该死行瘟的兄弟还不肯,我说:“老爷今非昔比,少不得有人把银子送上门来给他用,只怕姑老爷还不希罕。’今日果不其然!如今拿了银子家去,骂这死砍头短命的奴才!”说了一会,千恩万谢,低着头,笑迷迷的去了。

11.以上两段选文中,范进与胡屠户两人之间的称呼都发生了变化,请写出这个变化,并说明其作用。(2分)

12.试分析选文第②段划线句对表现人物所起的作用。(2分)

13.请根据两段选文最后对胡屠户离开时的描写,用胡屠户的口吻分别叙述他当时的不同心态。(2分)

阅读下面文段,回答14-16题。(6分)

国学是中国学问的根底。这个根底主要表现在两个方面:一个是小学,一个是经学。经学就是“六经”,再扩展,是十三经。其实十三经已经推衍开了,基本的还是“六经”。 “乐经”不传,实际上是“五经”。就是《诗经》、《书经》、《周礼》、《周易》和《春秋》。这就是经学。汉代一大批注释、传疏、义证,晋唐又有一批,宋明又有一批。清代重新回过头来再注再疏。后来的经学,不是经学的原典,而是经学史。中国的经学在中国学术史上怎样流变,有汉宋之争,有明清之变。研究经学史,不了解清代学术不行,因为他们把字、词、义解释得更清楚了,汉宋儒的不少错误得到了纠正。不了解清代学者对经学的重新检讨研究,念字就会念错,发音就会不准确。对“五经”音义的校正,是清儒的一大贡献。

宋代重视义理,也就是“六经”的义理和思想。濂、洛、关、闽四大家,基本上都回到“六经”,重构儒家的思想体系。重归“六经”并不是容易的事情。他们抓住了《周易》。所以朱子研究《易》,二程对《易》的研究极高深,张载也研究《易》。张载讲《易》是有名的,但在程颢、程颐面前,他主动让出一席之地。为什么清儒反宋?他们觉得宋儒讲空话。字音都没有念清楚,空谈义理,有什么意思?清儒就指出这个字那个字以前念错了。这样一种功夫,主要的研究对象是针对“六经”。清儒的原话,“读书必先识字”。你说“经”,是哪一本“经”?是古文还是今文?具体是哪一个文本?所以清儒的功夫在甄别和辨伪,目的是恢复“经”的本原。要恢复本原,必须有小学的功夫。小学的功夫就是文字学、训诂学、音韵学。文字学是认字,训诂学是释词,把字词的意思解释清楚。这还不行,还要懂音韵。说这个字,汉代这样读,宋代那样读,清代是这样读的。清儒把“六经”的字一个一个弄准确了。所以要说国学,最主要的应该是经学和小学。要懂经学,就得懂小学。小学是工具和路径,不懂小学,通经之路就走不过去,就没有能力研究经学。

14.下列对“读书必先识字”理由的说明,最恰当的一项是( )(2分)

A.朱子、二程等人在没有小学功夫的情况下研究《周易》,是空谈义理。

B.有了对经学字词义的大量注疏,才有可能去研究经学在中国学术史上的流变问题。

C.字音没有念清楚,字词意思没有解释清楚,就不能够恢复“经”的本原。

D.汉、晋唐、宋明注疏有不妥之处,汉宋儒在研究经学史的过程中也存在不少错误。

15.下列说法不符合原文意思的一项是( )(2分)

A.国学是中国学问的根底,而作为工具和路径的小学是经学的根底。

B.宋代学者从《周易》入手重归“六经”,以“六经”的义理和思想来重构儒家的思想体系。

C.清儒有着深厚的文字学、训诂学、音韵学功底,他们对“六经”的字逐一进行了校正。

D.只有纠正了“五经”音义中的错误,才能真正了解清代学者对经学研究的贡献。

16.结合上下文,指出作者认为“后来的经学,不是经学的原典,而是经学史”的理由。(2分)

阅读龙应台《苏州的识者》,回答17-21题。(10分)

(1)对于向往已久的大好河山的古迹,逐渐就形成了三种态度。一种是死心死意的回避。衡阳的石鼓书院已经变成了歌舞厅;好,你可以做歌舞厅,我可以不去,打死也不去。庐山上已经建满了横七竖八的房子,挖得满目疮痍;可以,我此生不必“见庐山真面目”。

(2)另一种是想去、怕去、未去的犹豫不决。譬如苏州河。做小女孩的时候在母亲裙边绕来绕去,听她用鼻音哼唱40年代的老歌《苏州河畔》。对苏州河的联想是幽幽的水光映着月色,温柔的橹声里有轻轻的人生的叹息。到了上海,人们说:“苏州河,臭来兮!”脸上作出恶心的表情,使我胆颤心惊。走到黄浦江畔,知道再走一段转个弯就是苏州河,但我停住了脚步,停住了脚步。

(3)我还没见到苏州河。我要不要去呢?

(4)第三种,就是想去、怕去、不得不去,譬如西湖,譬如虎丘。

(5)虎丘为什么一定得去呢?不是因为吴王阖闾葬在那里,下葬三天,有白虎蹲踞其上;不是因为梁高僧竺道生曾在千人石上讲道。我不能不去虎丘,是因为两个前辈曾经用最美丽的中国文字对我描述虎丘的中秋夜晚。

(6)袁宏道说,平常“凡月之夜,花之晨,雪之夕”,虎丘已游人如织,到中秋,苏州人倾城而出,从“衣冠士女”到蔀屋贫户,穿上最好的衣服,带着席子毯子和美酒,从千人石上至山门,铺排开来,“如雁落平沙,霞铺江上”。

(7)然后,一个显然未经过组织,完全自动自发的音乐演唱会就开始了。每个角落里都有人唱歌,上千上百的歌者,各唱各的,结果“声若聚蚊,不可辨识”。渐渐地,歌者的竞技心起,变成音乐比赛,音色较差的就被自然淘汰。当“明月浮空,石光如练”时,“一切瓦釜,寂然停声,属而和者,才三四辈”。

(8)上千的听者,凝神倾听。夜更深时,只剩“一箫,一寸管,一人缓板而歌,竹肉相发,清声亮彻,听者魂稍。”到最后“月影横斜,荇藻凌乱”时,整个虎丘上“一夫登场,四座屏息,音若细发,响彻云际,每度一字,几尽一刻,飞鸟为之徘徊,壮士听而下泪矣。”

(9)比袁宏道晚三十年的张岱在多年之后也盘坐千人石上,倾听到三鼓,看见“一夫登场,高坐石上,不箫不拍,声出如丝,裂石穿云……听者寻入针芥,心血为枯,不敢击节,惟有点头。”

(10)比张岱晚三百年的我来到虎丘,虎丘的盆景老树郁郁苍苍,栽培的杜鹃花豪华绚烂。如织的游人在石块间跳来跳去,苦苦寻找摆姿态摄影的地点,尽尽“到此一游”的义务。

(11)我站到远处,想将那宋朝的斜塔尽收眼里,却突然听到公鸡啼声,就在身后。三只比人还高颜色斑斓的大公鸡正扯着喉咙喔喔叫,鸡头随着电流控制一节一节地对人点头。每隔几分钟就啼叫、点头。原来满山都是电动的巨型鸡鸭鱼兔,当然也少不了转来转去的米老鼠。

(12)“主秋夜有音乐会吗?”我问苏州人。 苏州人不知道,“没有吧?”他说。

(13)走到出口,发现苏东坡老先生像个测字先生一样坐在路边为人盖章;电流操纵的蜡人苏东坡僵硬地抬起手腕,僵硬地在我的门票上盖下“到此一游”的证明。

(14)要离开虎丘,才知道我到虎丘其实不为看风景古迹,而为了看一个文化,一个关感充沛的文化。在一个月光灿亮的夜晚,苏州人不约而同来到山头赏月品酒听曲。有那么多的民间音乐家即席演唱,而“听者方辨句字,藻鉴随之”,人人都是有点儿素养的评鉴家。当最精湛纯熟的歌者吐音时,千人石上肃静无声,听者神驰,只能默然点头或者慨然泪下,歌声余音在明月山冈里袅袅不绝。这是艺术欣赏至高的境界。张岱忍不住叹息:“使非苏州,焉讨识者?”

(15)苏东坡傻瓜兮兮地笑着,对所有离开虎丘的人机械地点头;他的眼睛突出像人工培殖的变形金鱼。我从他电动的手掌下取回门票。苏州古城已毁。花了两千年时间沉思琢磨而成的历史风貌只需要两年的时间就可以彻底消除,不留一点痕迹。苏州的识者啊,到哪儿去了?

17.阅读文章,请你说说作者对于向往已久的大好河山的古迹,形成了哪几种态度。(2分)

18.结合全文,说一说作者写自己的虎丘之行前,为何提及袁宏道和张岱的虎丘行。(2分)

19.第(12)小节划线句中的“苏州人”前面需不需要加上如“一位”“一个”等数量词,请说说理由。(2分)

20.请简要分析第(15)小节划线句子的表达效果。(2分)

21.阅读全文后,作者心目中的“苏州的识者”是什么样的,请联系你自己的学习或生活,谈一谈你将如何努力做到这样一个人。(2分)

第三部分 作文(40分)

22.作文。(40分)

题目:来自陌生人的_______

要求:①将题目补充完整,可以填帮助、关心、温情、鼓励、教导等。②写一篇不少于600字的有真情实感的记叙文。③书写工整规范,卷面整洁美观。

初二语文

班级_______ 姓名_______ 学号_______ 成绩_______

第一部分 基础知识(24分)

1.根据汉语拼音写出汉字。(4分)

①锤liàn( ) ②领lüè( ) ③力挽狂1án( ) ④卷zhì( )浩繁

2.下面一段话中有四个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。(4分)

家住苏锦新村的市民王先生说,自己是一位初三学生的家长,孩子马上参加中考了,可是听说考场不在像往年那样允许开空调了,“我们都很吃惊,也觉得不可思义!”

他说,现在生活水平都提高了,空调已经是生活必须品,很难想象小孩子在这么闷热的环境中,参加人生的第一次重大的考试,这将“直接影响到他们的发挥”。所以他肯请教育部门能从“人性化的角度”,考虑一下苏州的实际情况,为孩子们创造一个良好的考试环境。

错别字

正确字

3.默写古诗文名句,并写出相应的篇名。(10分)

①江山代有才人出,______________。” (赵翼《论诗》)

②_____________,却话巴山夜雨时。 (李商隐《_______》)

③爱惜芳心莫轻吐,_____________。 (元好问《_______》)

④_____________,出门俱是看花人 (杨巨源《城东早春》)

⑤_____________,病树前头万木春。 (刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

⑥春蚕到死丝方尽,_____________。 (李商隐《无题》)

⑦抽刀断水水更流,_____________。 (李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》)

⑧无丝竹之乱耳,_____________。 (刘禹锡《陋室铭》)

4.名著阅读。(4分)

(1)阅读以下文字,回答问题。

若依小人说时,并不要车子,把礼物都装做十余条担子,只做客人的打扮行货,也点十个壮健的厢禁军,却装做脚夫挑着。只消一个人和小人去,却打扮做客人,悄悄连夜送上东京交付。恁地时方好。

选段中“小人”指的的是谁?为了能顺利完成任务,除了选文中提及的措施外,他还采取了哪些措施?请至少写出两点来。(2分)

(2)《水浒传》中武松曾经写下“杀人者,打虎武松也。”随后逃出城外,直奔十字坡,投奔张青和孙二娘去了。请用简洁的语言概括杀人的事件是什么,此事件因何而起。(2分)

5.下面是两条关于酒驾的交通安全警示语,请从修辞的角度比较二者表达效果上的异同。(2分)

①司机一滴酒,亲人两行泪 ②醉(罪)在酒中,毁(悔)在杯中

第二部分 阅读理解(36分)

阅读《送东阳马生序》选段,回答6-9题。(10分)

当余之从师也,负箧曳屣,行深山巨谷中,穷冬烈风,大雪深数尺,足肤皲裂而不知。至舍,四支僵劲不能动,媵人持汤沃灌,以衾拥覆,久而乃和。寓逆旅,主人日再食,无鲜肥滋味之享。同舍生皆被绮绣,戴朱缨宝饰之帽,腰白玉之环,左佩刀,右备容臭,烨然若神人;余则缊袍敝衣处其间,略无慕艳意。以中有足乐者,不知口体之奉不若人也。盖余之勤且艰若此。

今诸生学于太学,县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗,无冻馁之患矣;坐大厦之下而诵《诗》《书》,无奔走之劳矣;有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也;凡所宜有之书皆集于此,不必若余之手录,假诸人而后见也。其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?

6.解释下列加点字。(4分)

负箧曳( )屣 日再( )食 冻馁( )之患 假( )诸人

7.上面两段文字都写到了衣食供给充足的学生,作者写此有何不同的用意?(2分)

8.“其业有不精、德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳,岂他人之过哉?”一句中的“非……则……”,有人翻译成“不是……而是……”,也有人主张译成“不是……就是……”,你认为哪一种译法更好?试结合具体语境说说你的理由。(2分)

9.孔子云:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”苟子说:“蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。……目不能两视而明,耳不能两听而聪。”请结合选文的具体语句,谈谈你从这些材料中得到了哪些启发。(2分)

阅读下面一段文言文,完成第10题。(4分)

生而眇者不识日,问之有目者。或告之曰:“日之状如铜盘。”扣盘而得其声,他日闻钟,以为日也。或告之曰:“日之光如烛。”扪烛而得其形,他日揣龠,以为日也。

日之与钟、龠亦远矣,而眇者不知其异,以其未尝见而求之人也。 (宋苏轼《日喻》)

[注】眇(miǎo):原指一目失明,这里指双目失明。龠(yuè):古代竹制的管乐器,像笛,比笛短。

10.把文中划线的句子翻译成现代汉语。(4分)

①或告之曰:“日之状如铜盘。”

②以其未尝见而求之人也。

阅读《范进中举》中的几段文字,完成11~13题。(6分)

①范进进学回家,母亲、妻子俱各欢喜。正待烧锅做饭,只见他丈人胡屠户,手里拿着一副大肠和一瓶酒,走了进来。范进向他作揖,坐下。胡屠户道:“我自倒运,把个女儿嫁与你这现世宝,历年以来,不知累了我多少。如今不知因我积了甚么德,带挈你中了个相公,我所以带个酒来贺你。”范进唯唯连声,叫浑家把肠子煮了,烫起酒来,在茅草棚下坐着。母亲自和媳妇在厨下造饭。胡屠户又吩咐女婿道:“你如今既中了相公,凡事要立起个体统来。比如我这行事里,都是些正经有脸面的人,又是你的长亲,你怎敢在我们跟前装大?若是家门口这些做田的,扒粪的,不过是平头百姓,你若同他拱手作揖,平起平坐,这就是坏了学校规矩,连我脸上都无光了。你是个烂忠厚没用的人,所以这些话我不得不教导你,免得惹人笑话。”范进道:“岳父见教的是。”胡屠户又道:“亲家母也来这里坐着吃饭。老人家每日小菜饭,想也难过。我女孩儿也吃些。自从进了你家门,这十几年,不知猪油可曾吃过两三回哩!可怜!可怜!”说罢,婆媳两个都来坐着吃了饭。吃到日西时分,胡屠户吃的醺醺的。这里母子两个,千恩万谢。屠户横披了衣服,腆着肚子去了。

②范进即将这银子交与浑家打开看,一封一封雪白的细丝锭子,即便包了两锭,叫胡屠户进来,递与他道:“方才费老爹的心,拿了五千钱来。这六两多银子,老爹拿了去。”屠户把银子攥在手里紧紧的,把拳头舒过来,道:“这个,你且收着。我原是贺你的,怎好又拿了回去?”范进道:“眼见得我这里还有这几两银子,若用完了,再来问老爹讨来用。”屠户连忙把拳头缩了回去,往腰里揣,口里说道:“也罢,你而今相与了这个张老爷,何愁没有银子用?他家里的银子,说起来比皇帝家还多些哩!他家就是我卖肉的主顾,一年就是无事,肉也要用四五千斤,银子何足为奇!”又转回头来望着女儿,说道:“我早上拿了钱来,你那该死行瘟的兄弟还不肯,我说:“老爷今非昔比,少不得有人把银子送上门来给他用,只怕姑老爷还不希罕。’今日果不其然!如今拿了银子家去,骂这死砍头短命的奴才!”说了一会,千恩万谢,低着头,笑迷迷的去了。

11.以上两段选文中,范进与胡屠户两人之间的称呼都发生了变化,请写出这个变化,并说明其作用。(2分)

12.试分析选文第②段划线句对表现人物所起的作用。(2分)

13.请根据两段选文最后对胡屠户离开时的描写,用胡屠户的口吻分别叙述他当时的不同心态。(2分)

阅读下面文段,回答14-16题。(6分)

国学是中国学问的根底。这个根底主要表现在两个方面:一个是小学,一个是经学。经学就是“六经”,再扩展,是十三经。其实十三经已经推衍开了,基本的还是“六经”。 “乐经”不传,实际上是“五经”。就是《诗经》、《书经》、《周礼》、《周易》和《春秋》。这就是经学。汉代一大批注释、传疏、义证,晋唐又有一批,宋明又有一批。清代重新回过头来再注再疏。后来的经学,不是经学的原典,而是经学史。中国的经学在中国学术史上怎样流变,有汉宋之争,有明清之变。研究经学史,不了解清代学术不行,因为他们把字、词、义解释得更清楚了,汉宋儒的不少错误得到了纠正。不了解清代学者对经学的重新检讨研究,念字就会念错,发音就会不准确。对“五经”音义的校正,是清儒的一大贡献。

宋代重视义理,也就是“六经”的义理和思想。濂、洛、关、闽四大家,基本上都回到“六经”,重构儒家的思想体系。重归“六经”并不是容易的事情。他们抓住了《周易》。所以朱子研究《易》,二程对《易》的研究极高深,张载也研究《易》。张载讲《易》是有名的,但在程颢、程颐面前,他主动让出一席之地。为什么清儒反宋?他们觉得宋儒讲空话。字音都没有念清楚,空谈义理,有什么意思?清儒就指出这个字那个字以前念错了。这样一种功夫,主要的研究对象是针对“六经”。清儒的原话,“读书必先识字”。你说“经”,是哪一本“经”?是古文还是今文?具体是哪一个文本?所以清儒的功夫在甄别和辨伪,目的是恢复“经”的本原。要恢复本原,必须有小学的功夫。小学的功夫就是文字学、训诂学、音韵学。文字学是认字,训诂学是释词,把字词的意思解释清楚。这还不行,还要懂音韵。说这个字,汉代这样读,宋代那样读,清代是这样读的。清儒把“六经”的字一个一个弄准确了。所以要说国学,最主要的应该是经学和小学。要懂经学,就得懂小学。小学是工具和路径,不懂小学,通经之路就走不过去,就没有能力研究经学。

14.下列对“读书必先识字”理由的说明,最恰当的一项是( )(2分)

A.朱子、二程等人在没有小学功夫的情况下研究《周易》,是空谈义理。

B.有了对经学字词义的大量注疏,才有可能去研究经学在中国学术史上的流变问题。

C.字音没有念清楚,字词意思没有解释清楚,就不能够恢复“经”的本原。

D.汉、晋唐、宋明注疏有不妥之处,汉宋儒在研究经学史的过程中也存在不少错误。

15.下列说法不符合原文意思的一项是( )(2分)

A.国学是中国学问的根底,而作为工具和路径的小学是经学的根底。

B.宋代学者从《周易》入手重归“六经”,以“六经”的义理和思想来重构儒家的思想体系。

C.清儒有着深厚的文字学、训诂学、音韵学功底,他们对“六经”的字逐一进行了校正。

D.只有纠正了“五经”音义中的错误,才能真正了解清代学者对经学研究的贡献。

16.结合上下文,指出作者认为“后来的经学,不是经学的原典,而是经学史”的理由。(2分)

阅读龙应台《苏州的识者》,回答17-21题。(10分)

(1)对于向往已久的大好河山的古迹,逐渐就形成了三种态度。一种是死心死意的回避。衡阳的石鼓书院已经变成了歌舞厅;好,你可以做歌舞厅,我可以不去,打死也不去。庐山上已经建满了横七竖八的房子,挖得满目疮痍;可以,我此生不必“见庐山真面目”。

(2)另一种是想去、怕去、未去的犹豫不决。譬如苏州河。做小女孩的时候在母亲裙边绕来绕去,听她用鼻音哼唱40年代的老歌《苏州河畔》。对苏州河的联想是幽幽的水光映着月色,温柔的橹声里有轻轻的人生的叹息。到了上海,人们说:“苏州河,臭来兮!”脸上作出恶心的表情,使我胆颤心惊。走到黄浦江畔,知道再走一段转个弯就是苏州河,但我停住了脚步,停住了脚步。

(3)我还没见到苏州河。我要不要去呢?

(4)第三种,就是想去、怕去、不得不去,譬如西湖,譬如虎丘。

(5)虎丘为什么一定得去呢?不是因为吴王阖闾葬在那里,下葬三天,有白虎蹲踞其上;不是因为梁高僧竺道生曾在千人石上讲道。我不能不去虎丘,是因为两个前辈曾经用最美丽的中国文字对我描述虎丘的中秋夜晚。

(6)袁宏道说,平常“凡月之夜,花之晨,雪之夕”,虎丘已游人如织,到中秋,苏州人倾城而出,从“衣冠士女”到蔀屋贫户,穿上最好的衣服,带着席子毯子和美酒,从千人石上至山门,铺排开来,“如雁落平沙,霞铺江上”。

(7)然后,一个显然未经过组织,完全自动自发的音乐演唱会就开始了。每个角落里都有人唱歌,上千上百的歌者,各唱各的,结果“声若聚蚊,不可辨识”。渐渐地,歌者的竞技心起,变成音乐比赛,音色较差的就被自然淘汰。当“明月浮空,石光如练”时,“一切瓦釜,寂然停声,属而和者,才三四辈”。

(8)上千的听者,凝神倾听。夜更深时,只剩“一箫,一寸管,一人缓板而歌,竹肉相发,清声亮彻,听者魂稍。”到最后“月影横斜,荇藻凌乱”时,整个虎丘上“一夫登场,四座屏息,音若细发,响彻云际,每度一字,几尽一刻,飞鸟为之徘徊,壮士听而下泪矣。”

(9)比袁宏道晚三十年的张岱在多年之后也盘坐千人石上,倾听到三鼓,看见“一夫登场,高坐石上,不箫不拍,声出如丝,裂石穿云……听者寻入针芥,心血为枯,不敢击节,惟有点头。”

(10)比张岱晚三百年的我来到虎丘,虎丘的盆景老树郁郁苍苍,栽培的杜鹃花豪华绚烂。如织的游人在石块间跳来跳去,苦苦寻找摆姿态摄影的地点,尽尽“到此一游”的义务。

(11)我站到远处,想将那宋朝的斜塔尽收眼里,却突然听到公鸡啼声,就在身后。三只比人还高颜色斑斓的大公鸡正扯着喉咙喔喔叫,鸡头随着电流控制一节一节地对人点头。每隔几分钟就啼叫、点头。原来满山都是电动的巨型鸡鸭鱼兔,当然也少不了转来转去的米老鼠。

(12)“主秋夜有音乐会吗?”我问苏州人。 苏州人不知道,“没有吧?”他说。

(13)走到出口,发现苏东坡老先生像个测字先生一样坐在路边为人盖章;电流操纵的蜡人苏东坡僵硬地抬起手腕,僵硬地在我的门票上盖下“到此一游”的证明。

(14)要离开虎丘,才知道我到虎丘其实不为看风景古迹,而为了看一个文化,一个关感充沛的文化。在一个月光灿亮的夜晚,苏州人不约而同来到山头赏月品酒听曲。有那么多的民间音乐家即席演唱,而“听者方辨句字,藻鉴随之”,人人都是有点儿素养的评鉴家。当最精湛纯熟的歌者吐音时,千人石上肃静无声,听者神驰,只能默然点头或者慨然泪下,歌声余音在明月山冈里袅袅不绝。这是艺术欣赏至高的境界。张岱忍不住叹息:“使非苏州,焉讨识者?”

(15)苏东坡傻瓜兮兮地笑着,对所有离开虎丘的人机械地点头;他的眼睛突出像人工培殖的变形金鱼。我从他电动的手掌下取回门票。苏州古城已毁。花了两千年时间沉思琢磨而成的历史风貌只需要两年的时间就可以彻底消除,不留一点痕迹。苏州的识者啊,到哪儿去了?

17.阅读文章,请你说说作者对于向往已久的大好河山的古迹,形成了哪几种态度。(2分)

18.结合全文,说一说作者写自己的虎丘之行前,为何提及袁宏道和张岱的虎丘行。(2分)

19.第(12)小节划线句中的“苏州人”前面需不需要加上如“一位”“一个”等数量词,请说说理由。(2分)

20.请简要分析第(15)小节划线句子的表达效果。(2分)

21.阅读全文后,作者心目中的“苏州的识者”是什么样的,请联系你自己的学习或生活,谈一谈你将如何努力做到这样一个人。(2分)

第三部分 作文(40分)

22.作文。(40分)

题目:来自陌生人的_______

要求:①将题目补充完整,可以填帮助、关心、温情、鼓励、教导等。②写一篇不少于600字的有真情实感的记叙文。③书写工整规范,卷面整洁美观。

同课章节目录