2020-2021年山东省日照市高二(下)第三次月考语文试卷人教版(word版含答案)

文档属性

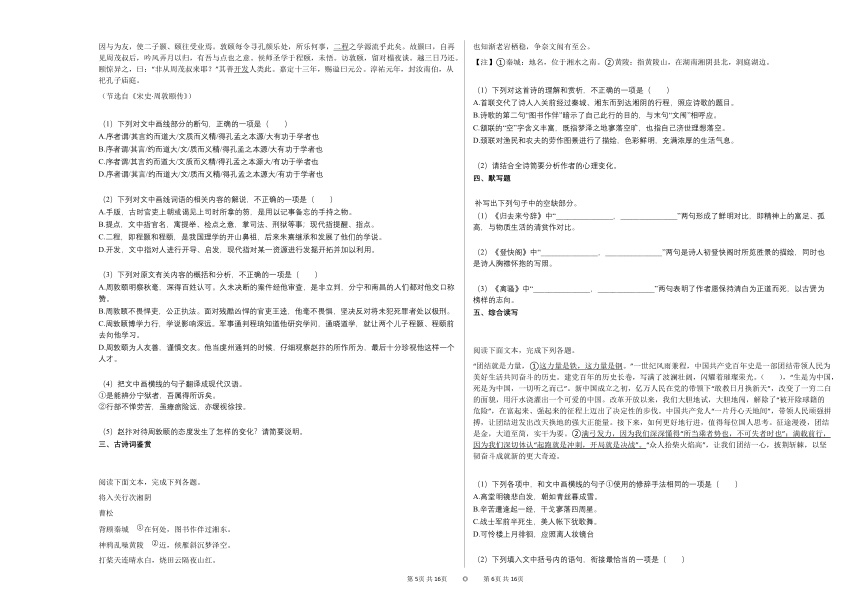

| 名称 | 2020-2021年山东省日照市高二(下)第三次月考语文试卷人教版(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 41.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-15 17:01:12 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021年山东省日照市高二(下)第三次月考语文试卷

一、现代文阅读

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

典型传播是媒体通过人物典型形象的塑造去反映、倡导某种社会主流价值的传播样式。在以往,传统的典型人物报道在榜样示范、政策宣传、凝聚社会等方面产生了巨大作用,历史功绩不可抹煞;如今,发生了巨大变迁的社会无疑仍然需要极具感召力、代表时代精神内核的精神楷模,而典型传播在现时的社会整合功能恰好能契合这种需要。

一方面,处于转型期的我国现时社会还是一个同质化程度相当高的社会,“典型的认识与实践功能仍然是有效的”。从另一方面来讲,社会问题越多,结构越是复杂,转型速度越快,越是需要一种积极向上的思想精神与价值观念来引导,典型人物报道可以用新闻的手法在某一社会层面提供多种不同的典型形象,为人们提供一种行为参照,乃至情感诉求的渠道。

(摘编自麦尚文《中国典型人物报道创新研究》)

材料二:

媒介形象的建构是一个历史演化的过程。从历史发展来看,焦裕禄媒介形象的建构曾先后以报纸、电影、电视剧为载体,而在不同时期,不同媒介形式对于焦裕禄形象建构的侧重点有所差异。焦裕禄媒介形象建构的过程也就是大众媒介再现历史、建构历史的过程,而在信息社会中,大众媒介对历史的再现无疑是建构人们集体记忆的一种重要机制。从这层意义上来说,不同的媒介形象事实上在建构着不同的集体记忆。因此,焦裕禄媒介形象的变迁实际上涉及到媒介建构和集体记忆两个方面。

一方面,媒介形象建构是由大众媒介来主导的生产性活动。我们知道,大众媒介在进行媒介生产活动的同时,总会受制于社会中的政治、经济力量。媒体作为政党和政府的喉舌,首先就承载着政治宣传、维护社会稳定的重要功能。中国的焦裕禄是共产党员干部的模范代表,对焦裕禄这一模范人物形象的建构事实上正是中国政府宣传工作的一部分,因而,焦裕禄媒介形象的建构必然要与主流意识形态紧密结合。另一方面,集体记忆是经由文化的、社会的因素联结起来的“想象的共同体”所拥有的共同记忆,它虽然是关于过去的概念,但并不仅仅只指涉过去,它是连接现在与过去的桥梁。我们对过去的回忆总是受到我们解决现实问题的心态的影响,在每个时代,集体记忆的建构必然与当时的社会需求尤其是社会主导意识形态相呼应。对焦裕禄集体记忆的建构,事实上也是从现实社会语境出发,通过提炼过去的人物和事件来回应当下的一种表现。

回到不同时期的具体社会背景,我们不难发现社会语境对焦裕禄媒介形象建构的制约作用。首先是上个世纪60年代的典型报道。当时的中国正处于社会主义建设初期,一方面整个社会的阶级意识、革命色彩还很浓厚;另一方面,严重的自然灾害成为阻碍社会发展的不利因素。正是在这种社会环境下,《县委书记的榜样——焦裕禄》以典型报道的形式将焦裕禄突出建构为“困境中的英雄”和“毛泽东思想的实践者”。再到上个世纪90年代电影《焦裕禄》上映,当时中国改革开放已步入正轨,社会建设也取得了一定的业绩。然而,伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生,党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离。因此,电影着重建构了焦裕禄严于律己、廉洁奉公的“全心全意为人民服务”的形象,正是意在通过这一集体记忆来重新拉近人民群众与党员干部之间的关系。那么,现在的电视剧《焦裕禄》所建构的焦裕禄形象及相应的集体记忆又是如何与当下的现实语境相契合的呢?细细究之,也不难发现其内在关联。一方面,随着市场经济的发展,消费主义的浪潮如今正势不可挡地涌入中国,越来越多的人开始追求无节制的物质享受,而与此同时,人们的精神领地却多有荒芜。电视剧《焦裕禄》将另一种人生哲学展现在我们的面前。剧中,焦裕禄骑着一辆破旧的自行车,穿着朴素的衣裳,奔波于泥土地中。可以说,他对信仰的坚持和对理想的执着正是当下物欲社会所最缺乏的一种精神力量。另一方面,当时官与民之间关系疏离的现状却并未得到有效的改善。电视剧《焦裕禄》通过诸多细节讲述了作为党员干部的焦裕禄对人民群众的无私奉献:他在寒冷的冬夜给偏远的公社送去棉衣,他亲力亲为给老百解决买煤的问题……通过对历史细节进行影像还原,焦裕禄形象的核心——“全心全意为人民服务”的精神一一在剧中得以凸显,而这种精神无疑是对当下党员干部的一次心灵洗礼。

综上所述,从新闻报道到电影再到电视剧,焦裕禄媒介形象的建构表征的不仅仅是时间流逝所带来的变化,抑或是传播形式的创新,在本质上它还是不同时期中国社会的一种镜像折射。透过焦裕禄媒介形象的变迁,我们所观照的正是中国社会发展的内在脉络。就当下而言,和谐社会的建设迫切需要这方精神力量的支撑,我们期盼,通过典型人物媒介形象的建构,能将历史留给我们的财富,以集体记忆的形式转化为现实社会中强有力的精神力量。

(摘编自蔡琪、曹慧丹《焦裕禄:媒介形象的建构与发展》)

(1)根据材料内容,下列各项有关“典型传播”的理解,不正确的一项是( )

A.无论过去还是现在,作为一种媒体传播样式,典型传播都产生了巨大的不可抹煞的历史功绩。

B.目前,我国社会同质化程度高,结构复杂,转型速度快,因此,典型传播的存在是很必要的。

C.焦裕禄媒介形象的建构过程,就是一次不断变化的典型传播,体现了社会主流价值观的变迁。

D.这种典型人物媒介形象的塑造,可在一定程度上为当下和谐社会的建设提供精神力量的支撑。

(2)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.媒介形象建构是由大众媒介来主导的,而这种大众媒介又始终受制于社会中的政治、经济力量。

B.集体记忆既指涉过去,把过去和现在相连接,它的建构一定会与当时的社会主导意识形态相呼应。

C.经济的发展必然会滋生官僚主义和腐败现象,这成为电影《焦裕禄》重构焦裕禄形象的重要原因。

D.电视剧《焦裕禄》凸显“全心全意为人民服务”的精神,抑制的是消费主义的无节制的物欲追求。

(3)根据材料内容,下列各项中的推断不正确的一项是( )

A.媒体塑造典型形象除了能够借以倡导主流价值,同时也为人们的情感诉求提供了渠道。

B.焦裕禄这一媒体形象的集体记忆关联着文化的、社会的因素,并将现在与过去相联结。

C.焦裕禄的媒介形象如果始终以某一种媒介为载体进行建构,就不会出现侧重点的差异。

D.在新的时代,如果重拍以焦裕禄为主角的电影,他的媒介形象应该还会有新变化。

(4)电影《焦裕禄》和电视剧《焦裕禄》都凸显“全心全意为人民服务”的主题,但两部作品这一主题的内涵并不一样。请结合材料二进行简析。

(5)如果将来再拍有关焦裕禄的影视作品,来重塑焦裕禄的媒介形象,应从哪方面加以借鉴?请结合材料进行归纳。

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

往事的酒杯

苏 童

我父亲不喝酒,他爱抽烟。但我的两个舅舅爱喝酒,他们不抽烟。我们三家人住在互相紧邻的房子里,各家的空气似乎总忙着竞争,我们家有烟味,但我的两个舅舅家经常飘出酒香来,酒香自然轻松胜出。这是我小时候便懂得的常识。

我大舅家家境较为富裕,讲究吃,我大舅妈擅长做红烧肉,做了红烧肉我大舅必然要喝一盅。他们家的晚餐桌上酒香与肉香齐飞,喧嚣着飞到我们家。我总是被肉香吸引,吸引得不能自已。舅舅就是舅舅,一块红烧肉会被我大舅夹在筷子上,然后我会听见一个天籁般的声音,来,吃一块。我现在一直在回忆一件事,我大舅当年喝的是什么酒?可我怎么也记不起来了,只能确定是白酒。我脑子里只惦记着红烧肉,当然记不住他喝的是什么酒了。

我三舅家餐桌上的东西与我家的差不多,白菜青菜咸菜之类的,无甚风景,但他人穷志不短,爱喝几口酒。是五加皮。我对他家的餐桌没兴趣,轻蔑地望过去,忽略一切,就记住了桌上的那个酒瓶子。

我第一次喝酒是在北京上大学期间。有个黑龙江的同学来自体工队,爱吃朝鲜冷面,爱喝啤酒。他带我们去府右街附近那家延吉冷面馆去吃冷面,就在当时的首都图书馆斜对面。一群大学生不进图书馆,一头扎进冷面馆,毫不汗颜。我们随同学点单,每次都各要一碗冷面,伴以一扎散装啤酒。啤酒装在大塑料杯里,泛着白色的泡沫,一如虚荣的泡沫。要喝,喝下去太平无事,但就是没有实际意义,还胀肚子。我在回学校的公交车上一直想着教室二楼的厕所,为什么呢,因为那是离北师大的大门最近的厕所。

第一次醉酒是在大四那年了。春天的时候学生们都下到河北山区植树劳动,大家天天觉得饿。忘了是哪个同学饿得“揭竿而起”,提议大家去县城上饭馆,打牙祭。我现在已经忘了在那个小饭馆里吃了什么,却记得席间的那瓶酒。

是当地小酒厂生产的粮食烧酒,名字竟然叫白兰地,极其洋气。我们都清楚那不是白兰地,但那烧酒给人一种美好的感觉,醇厚,颇有劲道。恰逢我们的杨敏如老师刚刚给我们讲过李清照,她太爱李清照了,或许也是爱喝几口的人,讲起“薄醉”,怕学生不懂其意蕴,竟然言传身教,在讲台上摇摇摆摆地走了几步,强调说,薄醉是舒服的醉,走路就像踩在棉花上!我们在小酒馆里谈论杨敏如老师与薄醉,大家都有点贪杯,要寻找薄醉的滋味。令人欣喜的是,走出小饭馆时我脚下真的有踩棉花的感觉,头脑亢奋却清醒,我听见我的同学都在喊,薄醉了,薄醉了!

毕业工作之后,一张巨大的社会大酒席召唤着你,一般来说,绕开它是很难的,何况你不一定想绕开它。喝酒喝酒喝酒!干了干了干了!无论走到哪里聚会作客,那个声音都会像空气一样追随你,不同的人对那个声音有不同的好恶,要么像苍蝇,要么像福音。

饮酒之事,在我看来更像一种刑罚,所谓薄醉的滋味,竟无法与之重逢。如果一个人想起酒来,想到的是酒臭与呕吐,不免令人沮丧,是酒的遗憾,也是人的过错。我不怨自己的酒量,下意识地将其归咎于酒桌上的恐怖主义。具体地说,我认为很多地方的酒桌上没有李清照,只有恐怖分子。酒桌上的恐怖分子信奉“酒文化”。“酒文化”中一个重要的细节是劝酒,各地的劝法不同,但目标一致,劝到客人一醉方休,劝到客人烂醉如泥,只要不喝出人命,都称其为喝好了、尽兴了。

我在杂志做编辑时,有一次采风途经六县,六个接待方对我们热情如火,每地停留两天,每天必喝两场。每顿饭至少举杯三次,每次举杯必须连饮三杯。你若是尊重地主讲究礼仪,每一顿至少要喝九杯。但这不过是个基础。当地人的劝酒技术不会让一个小伙子只喝九杯了事,因此有同乡喝三杯,同龄喝三杯,属相一样喝三杯,姓氏一样喝三杯,最后是相同性别的喝三杯。我记得当年我是多么友善,又是多么爱面子,明明已经被吓得不轻,却强充好汉,无奈酒量有限,十几杯二十几杯酒喝下去,只好摸着翻江倒海的胃冲去厕所,没有一醉方休的幸福,只有一吐方休的痛楚。我还记得那时候下苏北,总是这样一去一回,去的时候朝气蓬勃像张飞,回来的时候病歪歪的满腹怨言,真像李清照了。

往事不堪回首,其中有一部分往事是浸在酒杯里的。年复一年的酒,胜似人生的年轮,喝起来滋味不一样,但总是越来越沧桑越来越绵厚的。有一年前辈作家陆文夫到南京开会,晚上大家聚餐饮酒,我看见他独自喝酒,喝得似乎很孤独,便热情地走过去要敬酒,结果一个同事拉住我说,千万别去,他不接受敬酒,他很爱喝酒,但一向是自己慢慢喝的。

对于我那是醍醐灌顶的一刻,原来一个人喝酒是可以与他人无关的。我至今难忘陆文夫坐在那里喝酒的姿态,如同坐禅。那种安静与享受,不是出于对酒最大的尊敬,便是最深的爱了。

我爱酒多年,至今还经常奔赴各种酒席与朋友一起喝酒。无朋不成席,这是常识,但说到底,酒杯也是灵魂的容器之一。这容器的最深处,终究是一个人的快乐,一个人的哀愁,或者一个人的迷茫。很欣慰地发现,如今这也快成常识了。

(有删改)

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“我”小时候虽然懂得酒香味胜过烟味的常识,却只被大舅家的肉香吸引,说明那时“我”并未真正懂得喝酒的真谛。

B.“我”第一次喝酒和第一次醉酒都是大学期间和同学一起,虽然记忆深刻,但都只是少年轻狂的举动,没有实际意义。

C.“很多地方的酒桌上没有李清照,只有恐怖分子”,这句话表现出“酒文化”的恶俗,表达了作者对它强烈的反感和批判。

D.作者说“无朋不成席,这是个常识”,是对“无酒不成席”这句俗语的某种程度的否定,厘清了酒席上人与酒的主次关系。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章行文节奏舒缓,从“我”的两个舅舅爱喝酒的往事入笔,自然带出自己喝酒的几次经历,最后点出文章的主题。

B.文章语言生动有趣,如把舅舅的声音比作“天籁”,其实并非表现声音动听,而是准确刻画了儿童渴望吃肉的心理。

C.写“我”在苏北采风一段,综合运用比喻、排比、夸张、反语等修辞手法,将接待方的“热情”渲染得淋漓尽致。

D.题目“往事的酒杯”是惯常表达“酒杯里的往事”的倒错运用,构思巧妙,意味深长,且收到了陌生化的艺术效果。

(3)结尾处“如今这也快成常识了”这句话蕴含着作者怎样的情感?请结合文本简要分析。

(4)请根据作者关于喝酒的见闻和经历,简要分析人们喝酒时的不同心态。

二、文言文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

周敦颐,字茂叔,道州营道人。元名敦实,避英宗旧讳改焉。为分宁主簿,有狱久不决。敦颐至,一讯立辨,邑人惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。移郴之桂阳令,治绩尤著,徙知南昌,南昌人皆曰:“是能辨分宁狱者,吾属得所诉矣。”富家大姓、黠吏恶少,惴惴焉不独以得罪于令为忧,而又以污秽善政为耻。历合州判官,事不经手,吏不敢决,虽下之,民不肯从。部使者赵抃惑于谮口,临之甚威,敦颐处之超然。通判虔州,抃守虔,熟视其所为,乃大悟,执其手曰:“吾几失君矣,今而后乃知周茂叔也。”用抃及吕公著荐,为广东转运判官,提点刑狱,以洗冤泽物为己任。行部不惮劳苦,虽瘴疬险远,亦缓视徐按。以疾求知南康军,因家庐山莲花峰下,前有溪合于溢江,取营道所居濂溪以名之。抃再镇蜀,将奏用之,未及而卒,年五十七。博学力行,著《太极图》,明天理之根源,究万物之终始。又著《通书》四十篇,发明太极之蕴。序者谓其言约而道大文质而义精得孔孟之本源大有功于学者也。掾南安时,程珦通判军事,视其气貌非常人,与语,知其为学知道,因与为友,使二子颢、颐往受业焉。敦颐每令寻孔颜乐处,所乐何事,二程之学源流乎此矣。故颢曰,自再见周茂叔后,吟风弄月以归,有吾与点也之意。侯师圣学于程颐,未悟。访敦颐,留对榻夜谈。越三日乃还。颐惊异之,曰:“非从周茂叔来耶?”其善开发人类此。嘉定十三年,赐谥曰元公。淳祐元年,封汝南伯,从祀孔子庙庭。

(节选自《宋史·周敦颐传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也

B.序者谓/其言/约而道大/文/质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也

C.序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也

D.序者谓/其言/约而道大/文/质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也

(2)下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.手版,古时官吏上朝或谒见上司时所拿的笏,是用以记事备忘的手持之物。

B.提点,文中指官名,寓提举、检点之意,掌司法、刑狱等事;现代指提醒、指点。

C.二程,即程颢和程颐,是我国理学的开山鼻祖,后来朱熹继承和发展了他们的学说。

D.开发,文中指对人进行开导、启发,现代指对某一资源进行发掘开拓并加以利用。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.周敦颐明察秋毫,深得百姓认可。久未决断的案件经他审查,是非立判,分宁和南昌的人们都对他交口称赞。

B.周敦颐不畏悍吏,公正执法。面对残酷凶悍的官吏王逵,他毫不畏惧,坚决反对将未犯死罪者处以极刑。

C.周敦颐博学力行,学说影响深远。军事通判程珦知道他研究学问,通晓道学,就让两个儿子程颢、程颐前去向他学习。

D.周敦颐为人友善,谨慎交友。他当虔州通判的时候,仔细观察赵抃的所作所为,最后十分珍视他这样一个人才。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①是能辨分宁狱者,吾属得所诉矣。

②行部不惮劳苦,虽瘴疬险远,亦缓视徐按。

(5)赵抃对待周敦颐的态度发生了怎样的变化?请简要说明。

三、古诗词鉴赏

阅读下面文本,完成下列各题。

将入关行次湘阴

曹松

背顾秦城在何处,图书作伴过湘东。

神鸦乱噪黄陵近,候雁斜沉梦泽空。

打桨天连晴水白,烧田云隔夜山红。

也知渐老岩栖稳,争奈文闱有至公。

【注】①秦城:地名,位于湘水之南。②黄陵:指黄陵山,在湖南湘阴县北,洞庭湖边。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联交代了诗人入关前经过秦城、湘东而到达湘阴的行程,照应诗歌的题目。

B.诗歌的第二句“图书作伴”暗示了自己此行的目的,与末句“文闱”相呼应。

C.颔联的“空”字含义丰富,既指梦泽之地寥落空旷,也指自己济世理想落空。

D.颈联对渔民和农夫的劳作图景进行了描绘,色彩鲜明,充满浓厚的生活气息。

(2)请结合全诗简要分析作者的心理变化。

四、默写题

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《归去来兮辞》中“_______________,_______________”两句形成了鲜明对比,即精神上的富足、孤高,与物质生活的清贫作对比。

(2)《登快阁》中“_______________,_______________”两句是诗人初登快阁时所览胜景的描绘,同时也是诗人胸襟怀抱的写照。

(3)《离骚》中“_______________,_______________”两句表明了作者愿保持清白为正道而死,以古贤为榜样的志向。

五、综合读写

阅读下面文本,完成下列各题。

“团结就是力量,①这力量是铁,这力量是钢。”一世纪风雨兼程,中国共产党百年史是一部团结带领人民为美好生活共同奋斗的历史。建党百年的历史长卷,写满了波澜壮阔,闪耀着璀璨荣光。( ),“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”。新中国成立之初,亿万人民在党的带领下“敢教日月换新天”,改变了一穷二白的面貌,用汗水浇灌出一个可爱的中国。改革开放以来,我们大胆地试,大胆地闯,解除了“被开除球籍的危险”,在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。中国共产党人“一片丹心天地间”,带领人民顽强拼搏,让团结迸发出改天换地的强大正能量。接下来,如何更好地行进,值得每位国人思考。征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要。②满弓发力,因为我们深深懂得“所当乘者势也,不可失者时也”;满载前行,因为我们深切体认“起跑就是冲刺,开局就是决战”。“众人拾柴火焰高”,让我们团结一心,披荆斩棘,以坚韧奋斗成就新的更大奇迹。

(1)下列各项中,和文中画横线的句子①使用的修辞手法相同的一项是( )

A.高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

B.辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

C.战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

D.可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台

(2)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.从轰轰烈烈的大革命到艰苦卓绝的抗日战争,从彪炳史册的二万五千里长征到摧枯拉的解放战争,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

B.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从艰苦卓绝的抗日战争到摧枯拉朽的解放战争,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

C.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从艰苦卓绝的抗日战争到摧枯拉朽的解放战争,一批又一批先锋就义成仁,毁家纾难

D.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从抗日战争的艰苦卓绝到解放战争的摧枯拉朽,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

(3)文中画线的句子②如果改成:“因为我们打心眼儿里知道‘所当乘者势也,不可失者时也’,所以我们满弓发力;因为我们心里还明白‘起跑就是冲刺,开局就是决战’,所以我们满载前行。”从语义上看二者基本相同,原文与改后哪个表达效果更好?

阅读下面文本,完成下列各题。

金庸小说蕴含着丰厚的中国传统文化的内容。他的小说武侠其表,世情其实,透过众多武林人物的描绘,①深入写出历史和社会的人生百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见,活泼轻松有时又令人沉重,兴趣盎然又启人深思。作者以写“义”为核心,寓文化于技击,借武技较量写出中华文化的内在精神,又借传统文化学理来阐释武功修养乃至人生哲理,做到互为启发,相得益彰。与这种对传统文化的浸润、萃取相交织的,却是金庸小说的现代精神。这也是金庸小说超越于传统武侠小说、赢得一代一代新读者的地方。比如,②旧式武侠小说对于“快意恩仇”的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对睚眦必报,反对滥杀无辜。《射雕英雄传》里郭靖报完国仇家恨之后的复杂心情就是证明。再有,在我们这个多民族的国家怎样看待历史上的民族关系,③能挣脱狭隘的民族观念束缚,也是考察作品有没有现代思想、现代精神的一个标志。金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显。此外,金庸小说里人生理想、道德观念也是与众不同的。④虽然他写古代,但是笔下主人公的人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式,⑤人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建,而是渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗官府的黑暗腐败,反抗不合理的礼法习俗,具有浓重的个性色彩。

(1)文中五处画线句子,其中四处存在标点或语言表达错误,请指出对应序号并修改相应部分。

(2)金庸小说有着经久不衰的文学魅力,请结合文段内容,简要概括其原因。

六、写作

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:习近平在北大与师生座谈激励青年时强调“如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”

材料二:已经下课20多分钟了,清华大学的很多学生并没有离开。而是挤在讲台周围,和老师讨论上课时有争议的问题。有人感叹:“清北学子对知识的追求竟是如此虔诚。”

材料三:某平台《青春有你3》选秀节目中,许多粉丝为给偶像刷票的二维码,“只要瓶盖不要奶”“成箱地倒奶”,这种荒诞的追星方式引发社会关注。

以上材料引发了你怎样的思考,请写一篇文章阐述你的看法。

要求:选好角度,明确立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021年山东省日照市高二(下)第三次月考语文试卷

一、现代文阅读

1.

【答案】

A

B

C

(4)①前者立足于“为官”,侧重在焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,警醒的是当时的官僚和腐败现象。

②后者立足于“为人”,侧重在他作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受。

(5)①要传达积极向上的思想精神与价值观念,为人们提供一种行为参照和情感诉求的渠道。

②要有一个鲜明的精神主题,并与主流意识形态紧密结合。

③要从现实社会语境出发,通过提炼人物过去的事件为解决当下问题做出回应。

【考点】

筛选并整合信息

概括内容,归纳要点

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“都产生了”错误,把未然当已然,材料一中“如今,发生了巨大变迁的社会无疑仍然需要极具感召力、代表时代精神内核的精神楷模,而典型传播在现时的社会整合功能恰好能契合这种需要”不能表明其已经产生巨大功绩。

(2)A项,“而这种大众媒介又始终受制于社会中的政治、经济力量”错误,材料二表述为“大众媒介在进行媒介生产活动的同时,总会受制于社会中的政治、经济力量”,它的受制于社会中的政治、经济力量是有条件限制的。

C项,“必然会滋生”错,于文无据,材料二表述为“伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生”,没有说“必然会滋生”。

D项,这里提倡“全心全意为人民服务”精神,对应的是官与民之间的关系问题。

故选B。

(3)C项,“就不会出现侧重点的差异”错误,焦裕禄的媒介形象是不同时期中国社会的一种折射,随着时代的发展,侧重点肯定会出现差异的。

(4)结合材料二中“伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生,党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离。因此,电影着重建构了焦裕禄严于律己、廉洁奉公的‘全心全意为人民服务’的形象,正是意在通过这一集体记忆来重新拉近人民群众与党员干部之间的关系”分析,电影《焦裕禄》立足于“为官”,侧重表现焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,针对当时的“官僚主义和腐败现象的滋生”“党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离”现象,意在警醒当时的官僚和腐败现象。结合材料二中“一方面,随着市场经济的发展,消费主义的浪潮如今正势不可挡地涌入中国,越来越多的人开始追求无节制的物质享受,而与此同时,人们的精神领地却多有荒芜。电视剧《焦裕禄》将另一种人生哲学展现在我们的面前。剧中,焦裕禄骑着一辆破旧的自行车,穿着朴素的衣裳,奔波于泥土地中。可以说,他对信仰的坚持和对理想的执着正是当下物欲社会所最缺乏的一种精神力量。另一方面,当时官与民之间关系疏离的现状却并未得到有效的改善。电视剧《焦裕禄》通过诸多细节讲述了作为党员干部的焦裕禄对人民群众的无私奉献:他在寒冷的冬夜给偏远的公社送去棉衣,他亲力亲为给老百解决买煤的问题……通过对历史细节进行影像还原,焦裕禄形象的核心——‘全心全意为人民服务’的精神一一在剧中得以凸显,而这种精神无疑是对当下党员干部的一次心灵洗礼”分析,电视剧《焦裕禄》立足于“为人”,侧重在焦裕禄作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受。

(5)阅读材料,结合材料一中“从另一方面来讲,社会问题越多,结构越是复杂,转型速度越快,越是需要一种积极向上的思想精神与价值观念来引导,典型人物报道可以用新闻的手法在某一社会层面提供多种不同的典型形象,为人们提供一种行为参照,乃至情感诉求的渠道”分析,重塑焦裕禄的媒介形象要传达积极向上的思想精神与价值观念,为人们提供一种行为参照和情感诉求的渠道;结合材料二中“焦裕禄媒介形象的建构必然要与主流意识形态紧密结合”“在每个时代,集体记忆的建构必然与当时的社会需求尤其是社会主导意识形态相呼应”“《县委书记的榜样——焦裕禄》以典型报道的形式将焦裕禄突出建构为‘困境中的英雄’和‘毛泽东思想的实践者’”以及电影《焦裕禄》立足于“为官”,侧重在焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,警醒的是当时的官僚和腐败现象,电视剧《焦裕禄》立足于“为人”,侧重在他作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受分析,重塑焦裕禄的媒介形象要有一个鲜明的精神主题,并与主流意识形态紧密结合;结合材料二中“对焦裕禄集体记忆的建构,事实上也是从现实社会语境出发,通过提炼过去的人物和事件来回应当下的一种表现”分析,重塑焦裕禄的媒介形象要从现实社会语境出发,通过提炼人物过去的事件为解决当下问题做出回应。

2.

【答案】

B

C

(3)①欣慰:酒关乎灵魂的观念正在被越来越多的人接受,体现了社会的进步。

②遗憾与期待:还有不少人并未懂得饮酒的真谛,常识尚需要花时间去领悟和发现。

(4)①第一次喝酒,是跟随同学喝啤酒,反映了从众、虚荣的心态;

②第一次醉酒,是在酒馆寻找薄醉的体验,反映了附庸风雅的心态;

③工作应酬中被劝酒和烂醉如泥,反映了陷于酒文化中的痛楚与无奈;

④儿时两位舅舅喝酒和陆文夫独酌,反映了内心的安静与享受。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

艺术特色(散文)

感悟主旨思想(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“少年轻狂”和“没有实际意义”错误。第一次喝酒是盲目跟随,不是少年轻狂;第一次醉酒让作者体会到李清照所谓“薄醉”的感觉,这些都是作者在成长过程中的重要经历,而且给“我”留下了深刻印象,不能说“没有实际意义”。

(2)C项,写“我”在苏北采风一段,作者用生动的语言描写了当时喝酒的场景,运用了比喻、排比、夸张等修辞手法,例如“同乡喝三杯,同龄喝三杯,属相一样喝三杯,姓氏一样喝三杯”运用排比,“翻江倒海的胃”运用夸张,“去的时候朝气蓬勃像张飞”运用比喻,并没有运用反语的修辞方法。

(3)回答此类题,要联系上下文语句进行分析。作者在结尾说“但说到底,酒杯也是灵魂的容器之一。这容器的最深处,终究是一个人的快乐,一个人的哀愁,或者一个人的迷茫。很欣慰地发现,如今这也快成常识了”,作者在文章中表达了自己喝酒的体会与感想,而最后总结出喝酒是关乎灵魂的事,“快成常识了”表明这种观念被越来越多的人接受,这让作者在苏北所经历的那种胡喝乱喝的现象越来越少,喝酒越来越成为个人的事,这体现了社会的进步,从中可以体会出作者对此的欣慰之情;而“快”字表明,这种观念还没有成为常识,还有不少人并未懂得饮酒的真谛,所以从中可以体会出作者遗憾与期待之情。

(4)通过阅读文章可知,作者第一次喝酒是在大学的时候,看到同学喝啤酒,也学着喝啤酒,但并没有体会到喝酒的妙处,此时作者是一种从众、虚荣的心态;第一次醉酒是在听了老师讲解李清照的“薄醉”之后,和同学们一起喝酒,最终真的体会到了“薄醉”的感觉,反映了作者当时附庸风雅的心态;而在作者工作之后,作者陷于各种应酬之中,在被劝酒和烂醉如泥之间,作者体会到了喝酒的恐怖,反映了陷于酒文化中的痛楚与无奈;而让作者体会到喝酒的安静和享受的是陆文夫先生的独酌,再联系文章开头作者两位舅舅的喝酒情景,这种喝酒的状态才是作者所追求的理想的喝酒状态。综合以上分析,整理答案即可。

二、文言文阅读

【答案】

A

C

D

(4)①这就是能明察分宁案件的那个人,我们这下可有说理的地方了。

②巡视所管辖的地区不辞劳苦,即使是有瘴疬疾病的地方、险峻遥远的地方,也要不慌不忙地慢慢视察。

(5)①最初,赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对待周敦颐态度严苛;②后赵抃仔细观察周敦颐的为人之后,醒悟并珍惜,将周敦颐当作朋友;③后来赵抃推荐周敦颐任职,并且还打算奏请皇帝重用他。

【考点】

文言断句

古代官职

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

内容理解

【解析】

【参考译文】

周敦颐,字茂叔,道州营道县人。原名敦实,因避讳英宗皇帝旧名而改为敦颐。担任分宁县的主簿,有一件案子拖了好久不能判决,周敦颐到任后,一经审讯,就立即清楚明了。县里的人吃惊地说:“老狱吏也比不上啊!”掌管督察郡国的官员推荐他,调任南安担任军司理参军。有个囚犯按照法律不应当判处死刑,转运使王逵想重判他。王逵,是个残酷凶悍的官吏,大家没人敢和他争辩,唯有周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,于是周敦颐就扔下笏板回去了,打算弃官而去,说:“像这样还能做官吗?用杀人的做法来向人献媚,我不做这种事。”王逵明白过来了,这个囚犯幸免于死。周敦颐改任郴州桂阳县县令,政绩尤其显著。周敦颐调任南昌知县,南昌的老百姓都说:“这就是能明察分宁案件的那个人,我们这下可有说理的地方了。”那些富豪大族名门大姓、狡诈的官吏、作恶的年轻人都惶恐不安,不仅担忧被县令判为有罪,而且又以玷污清廉的政治为耻辱。周敦颐担任合州通判时,事情不经他的手,下面的官吏不敢决断,即使交代下去,老百姓也不愿意听从。部使者赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对他的态度很严厉,周敦颐处之泰然。后来周敦颐当了虔州通判,赵抃是虔州的知州,赵抃仔细观察了他的所作所为,才彻底醒悟,握着周敦颐的手说:“我差点失去了你这样的人才,从今以后我才算真正了解了你啊。”由于赵抃和吕公著的推荐,周敦颐做了广东转运判官,提点刑狱,他以昭雪冤案、惠泽百姓为己任。巡视所管辖的地区不辞劳苦,即使是有瘴疬疾病的地方、险峻遥远的地方,也要不慌不忙地慢慢视察。他因病请求改任南康军知军,于是在庐山的莲花峰下安了家,屋前有条溪流,与溢江汇合,于是他就取在营道时居住的地方濂溪来命名。赵抃第二次担任成都知府时,打算奏请皇帝重用他,还没有来得及,周敦颐就去世了,享年五十七岁。他学识广博并且身体力行,著有《太极图》,探明天理的根源,研究万物的始终。又写了《通书》四十篇,来阐明太极的含义。为之作序的人说“他的言语简约而道理广博,行文质朴而义蕴精深,探得孔、孟学说的本源,对于学者大有用处”。他担任南安吏时,程珦是军事通判,看他精神面貌不同于常人,就跟他交谈,知道他研究学问,通晓道学,就跟他交了朋友,让两个儿子程颢、程颐前去向他学习。周敦颐常常让他们寻找孔子、颜渊的快乐所在,(让他们知道让孔子、颜渊感到)快乐的是什么事,二程的学术就从此发源、衍变。所以程颢曾说,自从再次见到周茂叔后,在吟风弄月中返回时,就有了‘吾与点也’的心怀。侯师圣跟程颐学习,没有明白,就去拜见周敦颐,周敦颐将他留下来,与他对床夜谈,过了三天才回去。程颐对他的变化感到惊异,说:“您不是从周茂叔那里来吧?”周敦颐就是这样善于启发开导人。嘉定十三年,周敦颐被赐谥号为元公。淳祐元年,被封为汝南伯,在孔子庙中陪祭。

【解答】

(1)画线句中“言约而道大”和“文质而义精”结构一致,中间应断开,据此排除B、D两项;“孔孟之本源”是“得”的宾语,“大”作“有功”的状语,因此应在“大”前断开,据此排除C项。

故选A。

(2)C项,“二程,即程颢和程颐,是我国理学的开山鼻祖”错误,周敦颐是我国理学的开山鼻祖,二程是宋明理学的创始人。

(3)D项,“周敦颐谨慎交友”概述错误,文中没有这样的表述。“仔细观察赵抃的所作所为,最后十分珍视他这样一个人才”错误,从文中“通判虔州,抃守虔,熟视其所为,乃大悟”来看,是赵抃仔细观察了周敦颐的所作所为,才彻底醒悟明白。

(4)①是:这。狱:案件。吾属:我辈,我等。

②惮:畏难,害怕。虽:即使。按:考察,巡视。

(5)解答本题要从文中找到态度变化的内容,并根据这些内容进行概括。“部使者赵抃惑于谮口,临之甚威”说的是“部使者赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对他的态度很严厉”,由此可知一开始赵抃因为受到毁谤之言的迷惑,态度很严苛。“熟视其所为,乃大悟,执其手曰:‘吾几失君矣,今而后乃知周茂叔也。’”是说“赵抃仔细观察了他的所作所为,才彻底醒悟,握着周敦颐的手说:‘我差点失去了你这样的人才,从今以后我才算真正了解了你啊’”,可见经过观察,赵抃醒悟并珍惜周敦颐,把他当做朋友。“抃再镇蜀,将奏用之”是说“赵抃第二次担任成都知府时,打算奏请皇帝重用他”,可见赵抃推荐周敦颐,打算让皇帝重用周敦颐。

三、古诗词鉴赏

【答案】

C

(2)①诗歌前两联记述诗人赶考的行程及所见,“神鸦乱噪”以景衬情表现出诗人内心的烦躁;以“梦泽”的空旷反衬诗人的渺小,表现出诗人的孤寂。

②后两联写诗人看到平民百姓的渔耕生活,内心又变得安定平静,并心生对田园生活的向往;但想到朝廷对人才的重视,又坚定了自己参加科考、出仕为官的想法。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)C项,“自己济世理想落空”错误。“候雁斜沉梦泽空”的大意是说自己如同这候雁一样滞留在寥落空旷梦泽之地,是多么渺小。诗人巧妙地使用了鸿雁南飞不过衡山回雁峰的传说,言外便有嗟叹客居过于僻远之意。从后面“争奈文闱有至公”可知,诗人梦想着一朝中试,为官做宦,报效朝廷。并无“自己济世理想落空”之感。

(2)诗歌所描写的是诗人进京赶考中的行程及所见。前两联“背顾秦城在何处,图书作伴过湘东。神鸦乱噪黄陵近,候雁斜沉梦泽空”写自己携带书卷经过秦城一路过了湘东,到达湘阴附近。此时天色已晚,乌鸦乱叫,古老的云梦泽因为大雁等鸟儿不再飞翔而显得空空荡荡,自己如同这候雁一样滞留在寥落空旷梦泽之地,是多么渺小。“神鸦乱噪”的嘈杂与“梦泽空”的寂静形成了对比,表现了此时诗人内心烦躁与孤寂的矛盾心理。诗的颈联“打桨天连晴水白,烧田云隔夜山红”对渔民和农夫的劳作图景进行了描绘,色彩鲜明,充满浓厚的生活气息。“也知渐老岩栖稳”,诗人见此闲适美好的景象,内心变得安定平静,并心生对田园生活的向往。“争奈文闱有至公”,想到朝廷对人才的重视,作者内心陡然振作,坚定了自己参加科考、出仕为官的想法。因此,诗人的心理经历了一个由烦躁孤寂到安定平静又到振作的过程。

四、默写题

【答案】

(1)倚南窗以寄傲,审容膝之易安

(2)落木千山天远大,澄江一道月分明

(3)伏清白以死直兮,固前圣之所厚

【考点】

名篇名句默写

归去来兮辞并序(陶渊明)

登快阁(黄庭坚)

离骚(节选)(屈原)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据“形成了鲜明对比,即精神上的富足、孤高,与物质生活的清贫作对比”可推知答案,注意“傲”的书写。

(2)根据“诗人初登快阁时所览胜景的描绘,同时也是诗人胸襟怀抱的写照”可推知答案,注意“澄”的书写。

(3)根据“表明了作者愿保持清白为正道而死,以古贤为榜样的志向”可推知答案,注意“伏”的书写。

五、综合读写

【答案】

A

B

(3)原句更好。①原句将“满弓发力”“满载前行”置前,突出强调了在新时期团结一心、实干奋进的重要性,且从前后文的衔接上看,原句与前文衔接更加紧密。前文“征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要”,强调的是团结与实干,原句把“满弓发力”“满载前行”提前,和“团结、实干”衔接更加紧密。

②原句“深深懂得”“深切体认”显得正式庄重,与本段表现的主题相符。而改句中“打心眼儿里”“心里还明白”口语化较浓,从语言风格上与全文不一致。

【考点】

修辞手法的辨析及运用

语境填句

赏析句段

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)文中画线句子①运用了比喻的修辞手法,本体是“团结的力量”,喻体是“铁”“钢”。

A项,比喻,本体是“白发”,喻体是“雪”。

B项,借代,用“一经”代指“科举考试”,“干戈”借代战争。

C项,对比,将“战士”的艰苦战斗与“将军”的安逸享乐进行对比。

D项,拟人,“徘徊”是人的动作,赋予了月亮。

故选A。

(2)A项,表达不符合历史逻辑。根据历史顺序,应是先“大革命”再“二万五千里长征”“抗日战争”“解放战争”。

C项,“就义成仁,毁家纾难”与后文“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”不对应,逻辑上应该先“毁家纾难”,再“就义成仁”。

D项,句子内部结构不一致,第一句“轰轰烈烈的大革命”“彪炳史册的二万五千里长征”是形容词在名词之前,第二分句“抗日战争的艰苦卓绝”“解放战争的摧枯拉朽”,形容词在名词之后,结构混乱。

故选B。

(3)解答本题首先要明确“原句更好”,然后结合文本分析两句话。原句中“满弓发力”“满载前行”单独成句,且置于“因为”的前面,有强调作用,与前文“征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要”衔接紧凑,且突出了“团结是金”“实干为要”的重要性。“深深懂得”“深切体认”属于书面语,与整个文段和谐一致。而改句“打心眼儿里”“心里还明白”是口语,不合整段文字的语言风格。因此原句更好。

【答案】

(1)②“旧式武侠小说对于‘快意恩仇’的普遍观念”改成“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念”。

③“能挣脱狭隘的民族观念束缚”改成“能不能挣脱狭隘的民族观念束缚”。

④“虽然他写古代”改成“他虽然写古代”。

⑤“人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建”改成“人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建价值观念”。

(2)①金庸小说通过武林人物的描绘,写出历史和社会的人生百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见。②金庸小说具有超越于传统武侠小说的现代精神,反对“快意恩仇”的普遍观念,能挣脱狭隘的民族观念束缚。③金庸小说里的人生理想、道德观念与众不同,人物具有浓重的个性色彩,渗透着个性解放和人格独立的精神。

【考点】

病句辨析修改

提取关键词或主要信息

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)②语序颠倒,应将“旧式武侠小说对于‘快意恩仇’的普遍观念”改成“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念”。

③一面对两面,应将“能挣脱狭隘的民族观念束缚”改成“能不能挣脱狭隘的民族观念束缚”。

④关联词语序不当,应将“虽然他写古代”改成“他虽然写古代”。

⑤成分残缺,可在“封建”后加上“价值观念”。

(2)作答本题 ,依据“他的小说武侠其表,世情其实,透过众多武林人物的描绘……体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见,活泼轻松有时又令人沉重,兴趣盎然又启人深思”“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对睚眦必报,反对滥杀无辜”“在我们这个多民族的国家怎样看待历史上的民族关系……金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显”“金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显。此外,金庸小说里人生理想、道德观念也是与众不同的”“渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗官府的黑暗腐败,反抗不合理的礼法习俗,具有浓重的个性色彩”概括作答即可。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

一、现代文阅读

1.

阅读下面文本,完成下列各题。

材料一:

典型传播是媒体通过人物典型形象的塑造去反映、倡导某种社会主流价值的传播样式。在以往,传统的典型人物报道在榜样示范、政策宣传、凝聚社会等方面产生了巨大作用,历史功绩不可抹煞;如今,发生了巨大变迁的社会无疑仍然需要极具感召力、代表时代精神内核的精神楷模,而典型传播在现时的社会整合功能恰好能契合这种需要。

一方面,处于转型期的我国现时社会还是一个同质化程度相当高的社会,“典型的认识与实践功能仍然是有效的”。从另一方面来讲,社会问题越多,结构越是复杂,转型速度越快,越是需要一种积极向上的思想精神与价值观念来引导,典型人物报道可以用新闻的手法在某一社会层面提供多种不同的典型形象,为人们提供一种行为参照,乃至情感诉求的渠道。

(摘编自麦尚文《中国典型人物报道创新研究》)

材料二:

媒介形象的建构是一个历史演化的过程。从历史发展来看,焦裕禄媒介形象的建构曾先后以报纸、电影、电视剧为载体,而在不同时期,不同媒介形式对于焦裕禄形象建构的侧重点有所差异。焦裕禄媒介形象建构的过程也就是大众媒介再现历史、建构历史的过程,而在信息社会中,大众媒介对历史的再现无疑是建构人们集体记忆的一种重要机制。从这层意义上来说,不同的媒介形象事实上在建构着不同的集体记忆。因此,焦裕禄媒介形象的变迁实际上涉及到媒介建构和集体记忆两个方面。

一方面,媒介形象建构是由大众媒介来主导的生产性活动。我们知道,大众媒介在进行媒介生产活动的同时,总会受制于社会中的政治、经济力量。媒体作为政党和政府的喉舌,首先就承载着政治宣传、维护社会稳定的重要功能。中国的焦裕禄是共产党员干部的模范代表,对焦裕禄这一模范人物形象的建构事实上正是中国政府宣传工作的一部分,因而,焦裕禄媒介形象的建构必然要与主流意识形态紧密结合。另一方面,集体记忆是经由文化的、社会的因素联结起来的“想象的共同体”所拥有的共同记忆,它虽然是关于过去的概念,但并不仅仅只指涉过去,它是连接现在与过去的桥梁。我们对过去的回忆总是受到我们解决现实问题的心态的影响,在每个时代,集体记忆的建构必然与当时的社会需求尤其是社会主导意识形态相呼应。对焦裕禄集体记忆的建构,事实上也是从现实社会语境出发,通过提炼过去的人物和事件来回应当下的一种表现。

回到不同时期的具体社会背景,我们不难发现社会语境对焦裕禄媒介形象建构的制约作用。首先是上个世纪60年代的典型报道。当时的中国正处于社会主义建设初期,一方面整个社会的阶级意识、革命色彩还很浓厚;另一方面,严重的自然灾害成为阻碍社会发展的不利因素。正是在这种社会环境下,《县委书记的榜样——焦裕禄》以典型报道的形式将焦裕禄突出建构为“困境中的英雄”和“毛泽东思想的实践者”。再到上个世纪90年代电影《焦裕禄》上映,当时中国改革开放已步入正轨,社会建设也取得了一定的业绩。然而,伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生,党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离。因此,电影着重建构了焦裕禄严于律己、廉洁奉公的“全心全意为人民服务”的形象,正是意在通过这一集体记忆来重新拉近人民群众与党员干部之间的关系。那么,现在的电视剧《焦裕禄》所建构的焦裕禄形象及相应的集体记忆又是如何与当下的现实语境相契合的呢?细细究之,也不难发现其内在关联。一方面,随着市场经济的发展,消费主义的浪潮如今正势不可挡地涌入中国,越来越多的人开始追求无节制的物质享受,而与此同时,人们的精神领地却多有荒芜。电视剧《焦裕禄》将另一种人生哲学展现在我们的面前。剧中,焦裕禄骑着一辆破旧的自行车,穿着朴素的衣裳,奔波于泥土地中。可以说,他对信仰的坚持和对理想的执着正是当下物欲社会所最缺乏的一种精神力量。另一方面,当时官与民之间关系疏离的现状却并未得到有效的改善。电视剧《焦裕禄》通过诸多细节讲述了作为党员干部的焦裕禄对人民群众的无私奉献:他在寒冷的冬夜给偏远的公社送去棉衣,他亲力亲为给老百解决买煤的问题……通过对历史细节进行影像还原,焦裕禄形象的核心——“全心全意为人民服务”的精神一一在剧中得以凸显,而这种精神无疑是对当下党员干部的一次心灵洗礼。

综上所述,从新闻报道到电影再到电视剧,焦裕禄媒介形象的建构表征的不仅仅是时间流逝所带来的变化,抑或是传播形式的创新,在本质上它还是不同时期中国社会的一种镜像折射。透过焦裕禄媒介形象的变迁,我们所观照的正是中国社会发展的内在脉络。就当下而言,和谐社会的建设迫切需要这方精神力量的支撑,我们期盼,通过典型人物媒介形象的建构,能将历史留给我们的财富,以集体记忆的形式转化为现实社会中强有力的精神力量。

(摘编自蔡琪、曹慧丹《焦裕禄:媒介形象的建构与发展》)

(1)根据材料内容,下列各项有关“典型传播”的理解,不正确的一项是( )

A.无论过去还是现在,作为一种媒体传播样式,典型传播都产生了巨大的不可抹煞的历史功绩。

B.目前,我国社会同质化程度高,结构复杂,转型速度快,因此,典型传播的存在是很必要的。

C.焦裕禄媒介形象的建构过程,就是一次不断变化的典型传播,体现了社会主流价值观的变迁。

D.这种典型人物媒介形象的塑造,可在一定程度上为当下和谐社会的建设提供精神力量的支撑。

(2)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.媒介形象建构是由大众媒介来主导的,而这种大众媒介又始终受制于社会中的政治、经济力量。

B.集体记忆既指涉过去,把过去和现在相连接,它的建构一定会与当时的社会主导意识形态相呼应。

C.经济的发展必然会滋生官僚主义和腐败现象,这成为电影《焦裕禄》重构焦裕禄形象的重要原因。

D.电视剧《焦裕禄》凸显“全心全意为人民服务”的精神,抑制的是消费主义的无节制的物欲追求。

(3)根据材料内容,下列各项中的推断不正确的一项是( )

A.媒体塑造典型形象除了能够借以倡导主流价值,同时也为人们的情感诉求提供了渠道。

B.焦裕禄这一媒体形象的集体记忆关联着文化的、社会的因素,并将现在与过去相联结。

C.焦裕禄的媒介形象如果始终以某一种媒介为载体进行建构,就不会出现侧重点的差异。

D.在新的时代,如果重拍以焦裕禄为主角的电影,他的媒介形象应该还会有新变化。

(4)电影《焦裕禄》和电视剧《焦裕禄》都凸显“全心全意为人民服务”的主题,但两部作品这一主题的内涵并不一样。请结合材料二进行简析。

(5)如果将来再拍有关焦裕禄的影视作品,来重塑焦裕禄的媒介形象,应从哪方面加以借鉴?请结合材料进行归纳。

2.

阅读下面文本,完成下列各题。

往事的酒杯

苏 童

我父亲不喝酒,他爱抽烟。但我的两个舅舅爱喝酒,他们不抽烟。我们三家人住在互相紧邻的房子里,各家的空气似乎总忙着竞争,我们家有烟味,但我的两个舅舅家经常飘出酒香来,酒香自然轻松胜出。这是我小时候便懂得的常识。

我大舅家家境较为富裕,讲究吃,我大舅妈擅长做红烧肉,做了红烧肉我大舅必然要喝一盅。他们家的晚餐桌上酒香与肉香齐飞,喧嚣着飞到我们家。我总是被肉香吸引,吸引得不能自已。舅舅就是舅舅,一块红烧肉会被我大舅夹在筷子上,然后我会听见一个天籁般的声音,来,吃一块。我现在一直在回忆一件事,我大舅当年喝的是什么酒?可我怎么也记不起来了,只能确定是白酒。我脑子里只惦记着红烧肉,当然记不住他喝的是什么酒了。

我三舅家餐桌上的东西与我家的差不多,白菜青菜咸菜之类的,无甚风景,但他人穷志不短,爱喝几口酒。是五加皮。我对他家的餐桌没兴趣,轻蔑地望过去,忽略一切,就记住了桌上的那个酒瓶子。

我第一次喝酒是在北京上大学期间。有个黑龙江的同学来自体工队,爱吃朝鲜冷面,爱喝啤酒。他带我们去府右街附近那家延吉冷面馆去吃冷面,就在当时的首都图书馆斜对面。一群大学生不进图书馆,一头扎进冷面馆,毫不汗颜。我们随同学点单,每次都各要一碗冷面,伴以一扎散装啤酒。啤酒装在大塑料杯里,泛着白色的泡沫,一如虚荣的泡沫。要喝,喝下去太平无事,但就是没有实际意义,还胀肚子。我在回学校的公交车上一直想着教室二楼的厕所,为什么呢,因为那是离北师大的大门最近的厕所。

第一次醉酒是在大四那年了。春天的时候学生们都下到河北山区植树劳动,大家天天觉得饿。忘了是哪个同学饿得“揭竿而起”,提议大家去县城上饭馆,打牙祭。我现在已经忘了在那个小饭馆里吃了什么,却记得席间的那瓶酒。

是当地小酒厂生产的粮食烧酒,名字竟然叫白兰地,极其洋气。我们都清楚那不是白兰地,但那烧酒给人一种美好的感觉,醇厚,颇有劲道。恰逢我们的杨敏如老师刚刚给我们讲过李清照,她太爱李清照了,或许也是爱喝几口的人,讲起“薄醉”,怕学生不懂其意蕴,竟然言传身教,在讲台上摇摇摆摆地走了几步,强调说,薄醉是舒服的醉,走路就像踩在棉花上!我们在小酒馆里谈论杨敏如老师与薄醉,大家都有点贪杯,要寻找薄醉的滋味。令人欣喜的是,走出小饭馆时我脚下真的有踩棉花的感觉,头脑亢奋却清醒,我听见我的同学都在喊,薄醉了,薄醉了!

毕业工作之后,一张巨大的社会大酒席召唤着你,一般来说,绕开它是很难的,何况你不一定想绕开它。喝酒喝酒喝酒!干了干了干了!无论走到哪里聚会作客,那个声音都会像空气一样追随你,不同的人对那个声音有不同的好恶,要么像苍蝇,要么像福音。

饮酒之事,在我看来更像一种刑罚,所谓薄醉的滋味,竟无法与之重逢。如果一个人想起酒来,想到的是酒臭与呕吐,不免令人沮丧,是酒的遗憾,也是人的过错。我不怨自己的酒量,下意识地将其归咎于酒桌上的恐怖主义。具体地说,我认为很多地方的酒桌上没有李清照,只有恐怖分子。酒桌上的恐怖分子信奉“酒文化”。“酒文化”中一个重要的细节是劝酒,各地的劝法不同,但目标一致,劝到客人一醉方休,劝到客人烂醉如泥,只要不喝出人命,都称其为喝好了、尽兴了。

我在杂志做编辑时,有一次采风途经六县,六个接待方对我们热情如火,每地停留两天,每天必喝两场。每顿饭至少举杯三次,每次举杯必须连饮三杯。你若是尊重地主讲究礼仪,每一顿至少要喝九杯。但这不过是个基础。当地人的劝酒技术不会让一个小伙子只喝九杯了事,因此有同乡喝三杯,同龄喝三杯,属相一样喝三杯,姓氏一样喝三杯,最后是相同性别的喝三杯。我记得当年我是多么友善,又是多么爱面子,明明已经被吓得不轻,却强充好汉,无奈酒量有限,十几杯二十几杯酒喝下去,只好摸着翻江倒海的胃冲去厕所,没有一醉方休的幸福,只有一吐方休的痛楚。我还记得那时候下苏北,总是这样一去一回,去的时候朝气蓬勃像张飞,回来的时候病歪歪的满腹怨言,真像李清照了。

往事不堪回首,其中有一部分往事是浸在酒杯里的。年复一年的酒,胜似人生的年轮,喝起来滋味不一样,但总是越来越沧桑越来越绵厚的。有一年前辈作家陆文夫到南京开会,晚上大家聚餐饮酒,我看见他独自喝酒,喝得似乎很孤独,便热情地走过去要敬酒,结果一个同事拉住我说,千万别去,他不接受敬酒,他很爱喝酒,但一向是自己慢慢喝的。

对于我那是醍醐灌顶的一刻,原来一个人喝酒是可以与他人无关的。我至今难忘陆文夫坐在那里喝酒的姿态,如同坐禅。那种安静与享受,不是出于对酒最大的尊敬,便是最深的爱了。

我爱酒多年,至今还经常奔赴各种酒席与朋友一起喝酒。无朋不成席,这是常识,但说到底,酒杯也是灵魂的容器之一。这容器的最深处,终究是一个人的快乐,一个人的哀愁,或者一个人的迷茫。很欣慰地发现,如今这也快成常识了。

(有删改)

(1)下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.“我”小时候虽然懂得酒香味胜过烟味的常识,却只被大舅家的肉香吸引,说明那时“我”并未真正懂得喝酒的真谛。

B.“我”第一次喝酒和第一次醉酒都是大学期间和同学一起,虽然记忆深刻,但都只是少年轻狂的举动,没有实际意义。

C.“很多地方的酒桌上没有李清照,只有恐怖分子”,这句话表现出“酒文化”的恶俗,表达了作者对它强烈的反感和批判。

D.作者说“无朋不成席,这是个常识”,是对“无酒不成席”这句俗语的某种程度的否定,厘清了酒席上人与酒的主次关系。

(2)下列对本文艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章行文节奏舒缓,从“我”的两个舅舅爱喝酒的往事入笔,自然带出自己喝酒的几次经历,最后点出文章的主题。

B.文章语言生动有趣,如把舅舅的声音比作“天籁”,其实并非表现声音动听,而是准确刻画了儿童渴望吃肉的心理。

C.写“我”在苏北采风一段,综合运用比喻、排比、夸张、反语等修辞手法,将接待方的“热情”渲染得淋漓尽致。

D.题目“往事的酒杯”是惯常表达“酒杯里的往事”的倒错运用,构思巧妙,意味深长,且收到了陌生化的艺术效果。

(3)结尾处“如今这也快成常识了”这句话蕴含着作者怎样的情感?请结合文本简要分析。

(4)请根据作者关于喝酒的见闻和经历,简要分析人们喝酒时的不同心态。

二、文言文阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

周敦颐,字茂叔,道州营道人。元名敦实,避英宗旧讳改焉。为分宁主簿,有狱久不决。敦颐至,一讯立辨,邑人惊曰:“老吏不如也。”部使者荐之,调南安军司理参军。有囚法不当死,转运使王逵欲深治之。逵,酷悍吏也,众莫敢争,敦颐独与之辨,不听,乃委手版归,将弃官去,曰:“如此尚可仕乎!杀人以媚人,吾不为也。”逵悟,囚得免。移郴之桂阳令,治绩尤著,徙知南昌,南昌人皆曰:“是能辨分宁狱者,吾属得所诉矣。”富家大姓、黠吏恶少,惴惴焉不独以得罪于令为忧,而又以污秽善政为耻。历合州判官,事不经手,吏不敢决,虽下之,民不肯从。部使者赵抃惑于谮口,临之甚威,敦颐处之超然。通判虔州,抃守虔,熟视其所为,乃大悟,执其手曰:“吾几失君矣,今而后乃知周茂叔也。”用抃及吕公著荐,为广东转运判官,提点刑狱,以洗冤泽物为己任。行部不惮劳苦,虽瘴疬险远,亦缓视徐按。以疾求知南康军,因家庐山莲花峰下,前有溪合于溢江,取营道所居濂溪以名之。抃再镇蜀,将奏用之,未及而卒,年五十七。博学力行,著《太极图》,明天理之根源,究万物之终始。又著《通书》四十篇,发明太极之蕴。序者谓其言约而道大文质而义精得孔孟之本源大有功于学者也。掾南安时,程珦通判军事,视其气貌非常人,与语,知其为学知道,因与为友,使二子颢、颐往受业焉。敦颐每令寻孔颜乐处,所乐何事,二程之学源流乎此矣。故颢曰,自再见周茂叔后,吟风弄月以归,有吾与点也之意。侯师圣学于程颐,未悟。访敦颐,留对榻夜谈。越三日乃还。颐惊异之,曰:“非从周茂叔来耶?”其善开发人类此。嘉定十三年,赐谥曰元公。淳祐元年,封汝南伯,从祀孔子庙庭。

(节选自《宋史·周敦颐传》)

(1)下列对文中画线部分的断句,正确的一项是( )

A.序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也

B.序者谓/其言/约而道大/文/质而义精/得孔孟之本源/大有功于学者也

C.序者谓/其言约而道大/文质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也

D.序者谓/其言/约而道大/文/质而义精/得孔孟之本源大/有功于学者也

(2)下列对文中画线词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.手版,古时官吏上朝或谒见上司时所拿的笏,是用以记事备忘的手持之物。

B.提点,文中指官名,寓提举、检点之意,掌司法、刑狱等事;现代指提醒、指点。

C.二程,即程颢和程颐,是我国理学的开山鼻祖,后来朱熹继承和发展了他们的学说。

D.开发,文中指对人进行开导、启发,现代指对某一资源进行发掘开拓并加以利用。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.周敦颐明察秋毫,深得百姓认可。久未决断的案件经他审查,是非立判,分宁和南昌的人们都对他交口称赞。

B.周敦颐不畏悍吏,公正执法。面对残酷凶悍的官吏王逵,他毫不畏惧,坚决反对将未犯死罪者处以极刑。

C.周敦颐博学力行,学说影响深远。军事通判程珦知道他研究学问,通晓道学,就让两个儿子程颢、程颐前去向他学习。

D.周敦颐为人友善,谨慎交友。他当虔州通判的时候,仔细观察赵抃的所作所为,最后十分珍视他这样一个人才。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①是能辨分宁狱者,吾属得所诉矣。

②行部不惮劳苦,虽瘴疬险远,亦缓视徐按。

(5)赵抃对待周敦颐的态度发生了怎样的变化?请简要说明。

三、古诗词鉴赏

阅读下面文本,完成下列各题。

将入关行次湘阴

曹松

背顾秦城在何处,图书作伴过湘东。

神鸦乱噪黄陵近,候雁斜沉梦泽空。

打桨天连晴水白,烧田云隔夜山红。

也知渐老岩栖稳,争奈文闱有至公。

【注】①秦城:地名,位于湘水之南。②黄陵:指黄陵山,在湖南湘阴县北,洞庭湖边。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联交代了诗人入关前经过秦城、湘东而到达湘阴的行程,照应诗歌的题目。

B.诗歌的第二句“图书作伴”暗示了自己此行的目的,与末句“文闱”相呼应。

C.颔联的“空”字含义丰富,既指梦泽之地寥落空旷,也指自己济世理想落空。

D.颈联对渔民和农夫的劳作图景进行了描绘,色彩鲜明,充满浓厚的生活气息。

(2)请结合全诗简要分析作者的心理变化。

四、默写题

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《归去来兮辞》中“_______________,_______________”两句形成了鲜明对比,即精神上的富足、孤高,与物质生活的清贫作对比。

(2)《登快阁》中“_______________,_______________”两句是诗人初登快阁时所览胜景的描绘,同时也是诗人胸襟怀抱的写照。

(3)《离骚》中“_______________,_______________”两句表明了作者愿保持清白为正道而死,以古贤为榜样的志向。

五、综合读写

阅读下面文本,完成下列各题。

“团结就是力量,①这力量是铁,这力量是钢。”一世纪风雨兼程,中国共产党百年史是一部团结带领人民为美好生活共同奋斗的历史。建党百年的历史长卷,写满了波澜壮阔,闪耀着璀璨荣光。( ),“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”。新中国成立之初,亿万人民在党的带领下“敢教日月换新天”,改变了一穷二白的面貌,用汗水浇灌出一个可爱的中国。改革开放以来,我们大胆地试,大胆地闯,解除了“被开除球籍的危险”,在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。中国共产党人“一片丹心天地间”,带领人民顽强拼搏,让团结迸发出改天换地的强大正能量。接下来,如何更好地行进,值得每位国人思考。征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要。②满弓发力,因为我们深深懂得“所当乘者势也,不可失者时也”;满载前行,因为我们深切体认“起跑就是冲刺,开局就是决战”。“众人拾柴火焰高”,让我们团结一心,披荆斩棘,以坚韧奋斗成就新的更大奇迹。

(1)下列各项中,和文中画横线的句子①使用的修辞手法相同的一项是( )

A.高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。

B.辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

C.战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

D.可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台

(2)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )

A.从轰轰烈烈的大革命到艰苦卓绝的抗日战争,从彪炳史册的二万五千里长征到摧枯拉的解放战争,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

B.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从艰苦卓绝的抗日战争到摧枯拉朽的解放战争,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

C.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从艰苦卓绝的抗日战争到摧枯拉朽的解放战争,一批又一批先锋就义成仁,毁家纾难

D.从轰轰烈烈的大革命到彪炳史册的二万五千里长征,从抗日战争的艰苦卓绝到解放战争的摧枯拉朽,一批又一批先锋毁家纾难,就义成仁

(3)文中画线的句子②如果改成:“因为我们打心眼儿里知道‘所当乘者势也,不可失者时也’,所以我们满弓发力;因为我们心里还明白‘起跑就是冲刺,开局就是决战’,所以我们满载前行。”从语义上看二者基本相同,原文与改后哪个表达效果更好?

阅读下面文本,完成下列各题。

金庸小说蕴含着丰厚的中国传统文化的内容。他的小说武侠其表,世情其实,透过众多武林人物的描绘,①深入写出历史和社会的人生百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见,活泼轻松有时又令人沉重,兴趣盎然又启人深思。作者以写“义”为核心,寓文化于技击,借武技较量写出中华文化的内在精神,又借传统文化学理来阐释武功修养乃至人生哲理,做到互为启发,相得益彰。与这种对传统文化的浸润、萃取相交织的,却是金庸小说的现代精神。这也是金庸小说超越于传统武侠小说、赢得一代一代新读者的地方。比如,②旧式武侠小说对于“快意恩仇”的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对睚眦必报,反对滥杀无辜。《射雕英雄传》里郭靖报完国仇家恨之后的复杂心情就是证明。再有,在我们这个多民族的国家怎样看待历史上的民族关系,③能挣脱狭隘的民族观念束缚,也是考察作品有没有现代思想、现代精神的一个标志。金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显。此外,金庸小说里人生理想、道德观念也是与众不同的。④虽然他写古代,但是笔下主人公的人生道路并不是行侠、报国、封荫做官的模式,⑤人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建,而是渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗官府的黑暗腐败,反抗不合理的礼法习俗,具有浓重的个性色彩。

(1)文中五处画线句子,其中四处存在标点或语言表达错误,请指出对应序号并修改相应部分。

(2)金庸小说有着经久不衰的文学魅力,请结合文段内容,简要概括其原因。

六、写作

阅读下面的材料,根据要求写作。

材料一:习近平在北大与师生座谈激励青年时强调“如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”

材料二:已经下课20多分钟了,清华大学的很多学生并没有离开。而是挤在讲台周围,和老师讨论上课时有争议的问题。有人感叹:“清北学子对知识的追求竟是如此虔诚。”

材料三:某平台《青春有你3》选秀节目中,许多粉丝为给偶像刷票的二维码,“只要瓶盖不要奶”“成箱地倒奶”,这种荒诞的追星方式引发社会关注。

以上材料引发了你怎样的思考,请写一篇文章阐述你的看法。

要求:选好角度,明确立意,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

参考答案与试题解析

2020-2021年山东省日照市高二(下)第三次月考语文试卷

一、现代文阅读

1.

【答案】

A

B

C

(4)①前者立足于“为官”,侧重在焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,警醒的是当时的官僚和腐败现象。

②后者立足于“为人”,侧重在他作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受。

(5)①要传达积极向上的思想精神与价值观念,为人们提供一种行为参照和情感诉求的渠道。

②要有一个鲜明的精神主题,并与主流意识形态紧密结合。

③要从现实社会语境出发,通过提炼人物过去的事件为解决当下问题做出回应。

【考点】

筛选并整合信息

概括内容,归纳要点

分析评价作者态度

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)A项,“都产生了”错误,把未然当已然,材料一中“如今,发生了巨大变迁的社会无疑仍然需要极具感召力、代表时代精神内核的精神楷模,而典型传播在现时的社会整合功能恰好能契合这种需要”不能表明其已经产生巨大功绩。

(2)A项,“而这种大众媒介又始终受制于社会中的政治、经济力量”错误,材料二表述为“大众媒介在进行媒介生产活动的同时,总会受制于社会中的政治、经济力量”,它的受制于社会中的政治、经济力量是有条件限制的。

C项,“必然会滋生”错,于文无据,材料二表述为“伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生”,没有说“必然会滋生”。

D项,这里提倡“全心全意为人民服务”精神,对应的是官与民之间的关系问题。

故选B。

(3)C项,“就不会出现侧重点的差异”错误,焦裕禄的媒介形象是不同时期中国社会的一种折射,随着时代的发展,侧重点肯定会出现差异的。

(4)结合材料二中“伴随着经济发展而来的却是官僚主义和腐败现象的滋生,党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离。因此,电影着重建构了焦裕禄严于律己、廉洁奉公的‘全心全意为人民服务’的形象,正是意在通过这一集体记忆来重新拉近人民群众与党员干部之间的关系”分析,电影《焦裕禄》立足于“为官”,侧重表现焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,针对当时的“官僚主义和腐败现象的滋生”“党员干部和人民群众之间的关系也逐渐疏离”现象,意在警醒当时的官僚和腐败现象。结合材料二中“一方面,随着市场经济的发展,消费主义的浪潮如今正势不可挡地涌入中国,越来越多的人开始追求无节制的物质享受,而与此同时,人们的精神领地却多有荒芜。电视剧《焦裕禄》将另一种人生哲学展现在我们的面前。剧中,焦裕禄骑着一辆破旧的自行车,穿着朴素的衣裳,奔波于泥土地中。可以说,他对信仰的坚持和对理想的执着正是当下物欲社会所最缺乏的一种精神力量。另一方面,当时官与民之间关系疏离的现状却并未得到有效的改善。电视剧《焦裕禄》通过诸多细节讲述了作为党员干部的焦裕禄对人民群众的无私奉献:他在寒冷的冬夜给偏远的公社送去棉衣,他亲力亲为给老百解决买煤的问题……通过对历史细节进行影像还原,焦裕禄形象的核心——‘全心全意为人民服务’的精神一一在剧中得以凸显,而这种精神无疑是对当下党员干部的一次心灵洗礼”分析,电视剧《焦裕禄》立足于“为人”,侧重在焦裕禄作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受。

(5)阅读材料,结合材料一中“从另一方面来讲,社会问题越多,结构越是复杂,转型速度越快,越是需要一种积极向上的思想精神与价值观念来引导,典型人物报道可以用新闻的手法在某一社会层面提供多种不同的典型形象,为人们提供一种行为参照,乃至情感诉求的渠道”分析,重塑焦裕禄的媒介形象要传达积极向上的思想精神与价值观念,为人们提供一种行为参照和情感诉求的渠道;结合材料二中“焦裕禄媒介形象的建构必然要与主流意识形态紧密结合”“在每个时代,集体记忆的建构必然与当时的社会需求尤其是社会主导意识形态相呼应”“《县委书记的榜样——焦裕禄》以典型报道的形式将焦裕禄突出建构为‘困境中的英雄’和‘毛泽东思想的实践者’”以及电影《焦裕禄》立足于“为官”,侧重在焦裕禄作为官员的严于律己和廉洁奉公,警醒的是当时的官僚和腐败现象,电视剧《焦裕禄》立足于“为人”,侧重在他作为普通人的人生哲学——节俭、朴素、任劳任怨、心系百姓,警醒的是一些人无节制的物质享受分析,重塑焦裕禄的媒介形象要有一个鲜明的精神主题,并与主流意识形态紧密结合;结合材料二中“对焦裕禄集体记忆的建构,事实上也是从现实社会语境出发,通过提炼过去的人物和事件来回应当下的一种表现”分析,重塑焦裕禄的媒介形象要从现实社会语境出发,通过提炼人物过去的事件为解决当下问题做出回应。

2.

【答案】

B

C

(3)①欣慰:酒关乎灵魂的观念正在被越来越多的人接受,体现了社会的进步。

②遗憾与期待:还有不少人并未懂得饮酒的真谛,常识尚需要花时间去领悟和发现。

(4)①第一次喝酒,是跟随同学喝啤酒,反映了从众、虚荣的心态;

②第一次醉酒,是在酒馆寻找薄醉的体验,反映了附庸风雅的心态;

③工作应酬中被劝酒和烂醉如泥,反映了陷于酒文化中的痛楚与无奈;

④儿时两位舅舅喝酒和陆文夫独酌,反映了内心的安静与享受。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(散文)

艺术特色(散文)

感悟主旨思想(散文)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)B项,“少年轻狂”和“没有实际意义”错误。第一次喝酒是盲目跟随,不是少年轻狂;第一次醉酒让作者体会到李清照所谓“薄醉”的感觉,这些都是作者在成长过程中的重要经历,而且给“我”留下了深刻印象,不能说“没有实际意义”。

(2)C项,写“我”在苏北采风一段,作者用生动的语言描写了当时喝酒的场景,运用了比喻、排比、夸张等修辞手法,例如“同乡喝三杯,同龄喝三杯,属相一样喝三杯,姓氏一样喝三杯”运用排比,“翻江倒海的胃”运用夸张,“去的时候朝气蓬勃像张飞”运用比喻,并没有运用反语的修辞方法。

(3)回答此类题,要联系上下文语句进行分析。作者在结尾说“但说到底,酒杯也是灵魂的容器之一。这容器的最深处,终究是一个人的快乐,一个人的哀愁,或者一个人的迷茫。很欣慰地发现,如今这也快成常识了”,作者在文章中表达了自己喝酒的体会与感想,而最后总结出喝酒是关乎灵魂的事,“快成常识了”表明这种观念被越来越多的人接受,这让作者在苏北所经历的那种胡喝乱喝的现象越来越少,喝酒越来越成为个人的事,这体现了社会的进步,从中可以体会出作者对此的欣慰之情;而“快”字表明,这种观念还没有成为常识,还有不少人并未懂得饮酒的真谛,所以从中可以体会出作者遗憾与期待之情。

(4)通过阅读文章可知,作者第一次喝酒是在大学的时候,看到同学喝啤酒,也学着喝啤酒,但并没有体会到喝酒的妙处,此时作者是一种从众、虚荣的心态;第一次醉酒是在听了老师讲解李清照的“薄醉”之后,和同学们一起喝酒,最终真的体会到了“薄醉”的感觉,反映了作者当时附庸风雅的心态;而在作者工作之后,作者陷于各种应酬之中,在被劝酒和烂醉如泥之间,作者体会到了喝酒的恐怖,反映了陷于酒文化中的痛楚与无奈;而让作者体会到喝酒的安静和享受的是陆文夫先生的独酌,再联系文章开头作者两位舅舅的喝酒情景,这种喝酒的状态才是作者所追求的理想的喝酒状态。综合以上分析,整理答案即可。

二、文言文阅读

【答案】

A

C

D

(4)①这就是能明察分宁案件的那个人,我们这下可有说理的地方了。

②巡视所管辖的地区不辞劳苦,即使是有瘴疬疾病的地方、险峻遥远的地方,也要不慌不忙地慢慢视察。

(5)①最初,赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对待周敦颐态度严苛;②后赵抃仔细观察周敦颐的为人之后,醒悟并珍惜,将周敦颐当作朋友;③后来赵抃推荐周敦颐任职,并且还打算奏请皇帝重用他。

【考点】

文言断句

古代官职

其他古代文化常识

内容概括与分析

文言翻译

内容理解

【解析】

【参考译文】

周敦颐,字茂叔,道州营道县人。原名敦实,因避讳英宗皇帝旧名而改为敦颐。担任分宁县的主簿,有一件案子拖了好久不能判决,周敦颐到任后,一经审讯,就立即清楚明了。县里的人吃惊地说:“老狱吏也比不上啊!”掌管督察郡国的官员推荐他,调任南安担任军司理参军。有个囚犯按照法律不应当判处死刑,转运使王逵想重判他。王逵,是个残酷凶悍的官吏,大家没人敢和他争辩,唯有周敦颐一个人和他争辩,王逵不听,于是周敦颐就扔下笏板回去了,打算弃官而去,说:“像这样还能做官吗?用杀人的做法来向人献媚,我不做这种事。”王逵明白过来了,这个囚犯幸免于死。周敦颐改任郴州桂阳县县令,政绩尤其显著。周敦颐调任南昌知县,南昌的老百姓都说:“这就是能明察分宁案件的那个人,我们这下可有说理的地方了。”那些富豪大族名门大姓、狡诈的官吏、作恶的年轻人都惶恐不安,不仅担忧被县令判为有罪,而且又以玷污清廉的政治为耻辱。周敦颐担任合州通判时,事情不经他的手,下面的官吏不敢决断,即使交代下去,老百姓也不愿意听从。部使者赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对他的态度很严厉,周敦颐处之泰然。后来周敦颐当了虔州通判,赵抃是虔州的知州,赵抃仔细观察了他的所作所为,才彻底醒悟,握着周敦颐的手说:“我差点失去了你这样的人才,从今以后我才算真正了解了你啊。”由于赵抃和吕公著的推荐,周敦颐做了广东转运判官,提点刑狱,他以昭雪冤案、惠泽百姓为己任。巡视所管辖的地区不辞劳苦,即使是有瘴疬疾病的地方、险峻遥远的地方,也要不慌不忙地慢慢视察。他因病请求改任南康军知军,于是在庐山的莲花峰下安了家,屋前有条溪流,与溢江汇合,于是他就取在营道时居住的地方濂溪来命名。赵抃第二次担任成都知府时,打算奏请皇帝重用他,还没有来得及,周敦颐就去世了,享年五十七岁。他学识广博并且身体力行,著有《太极图》,探明天理的根源,研究万物的始终。又写了《通书》四十篇,来阐明太极的含义。为之作序的人说“他的言语简约而道理广博,行文质朴而义蕴精深,探得孔、孟学说的本源,对于学者大有用处”。他担任南安吏时,程珦是军事通判,看他精神面貌不同于常人,就跟他交谈,知道他研究学问,通晓道学,就跟他交了朋友,让两个儿子程颢、程颐前去向他学习。周敦颐常常让他们寻找孔子、颜渊的快乐所在,(让他们知道让孔子、颜渊感到)快乐的是什么事,二程的学术就从此发源、衍变。所以程颢曾说,自从再次见到周茂叔后,在吟风弄月中返回时,就有了‘吾与点也’的心怀。侯师圣跟程颐学习,没有明白,就去拜见周敦颐,周敦颐将他留下来,与他对床夜谈,过了三天才回去。程颐对他的变化感到惊异,说:“您不是从周茂叔那里来吧?”周敦颐就是这样善于启发开导人。嘉定十三年,周敦颐被赐谥号为元公。淳祐元年,被封为汝南伯,在孔子庙中陪祭。

【解答】

(1)画线句中“言约而道大”和“文质而义精”结构一致,中间应断开,据此排除B、D两项;“孔孟之本源”是“得”的宾语,“大”作“有功”的状语,因此应在“大”前断开,据此排除C项。

故选A。

(2)C项,“二程,即程颢和程颐,是我国理学的开山鼻祖”错误,周敦颐是我国理学的开山鼻祖,二程是宋明理学的创始人。

(3)D项,“周敦颐谨慎交友”概述错误,文中没有这样的表述。“仔细观察赵抃的所作所为,最后十分珍视他这样一个人才”错误,从文中“通判虔州,抃守虔,熟视其所为,乃大悟”来看,是赵抃仔细观察了周敦颐的所作所为,才彻底醒悟明白。

(4)①是:这。狱:案件。吾属:我辈,我等。

②惮:畏难,害怕。虽:即使。按:考察,巡视。

(5)解答本题要从文中找到态度变化的内容,并根据这些内容进行概括。“部使者赵抃惑于谮口,临之甚威”说的是“部使者赵抃被一些毁谤周敦颐的话所迷惑,对他的态度很严厉”,由此可知一开始赵抃因为受到毁谤之言的迷惑,态度很严苛。“熟视其所为,乃大悟,执其手曰:‘吾几失君矣,今而后乃知周茂叔也。’”是说“赵抃仔细观察了他的所作所为,才彻底醒悟,握着周敦颐的手说:‘我差点失去了你这样的人才,从今以后我才算真正了解了你啊’”,可见经过观察,赵抃醒悟并珍惜周敦颐,把他当做朋友。“抃再镇蜀,将奏用之”是说“赵抃第二次担任成都知府时,打算奏请皇帝重用他”,可见赵抃推荐周敦颐,打算让皇帝重用周敦颐。

三、古诗词鉴赏

【答案】

C

(2)①诗歌前两联记述诗人赶考的行程及所见,“神鸦乱噪”以景衬情表现出诗人内心的烦躁;以“梦泽”的空旷反衬诗人的渺小,表现出诗人的孤寂。

②后两联写诗人看到平民百姓的渔耕生活,内心又变得安定平静,并心生对田园生活的向往;但想到朝廷对人才的重视,又坚定了自己参加科考、出仕为官的想法。

【考点】

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

把握主旨情感

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)C项,“自己济世理想落空”错误。“候雁斜沉梦泽空”的大意是说自己如同这候雁一样滞留在寥落空旷梦泽之地,是多么渺小。诗人巧妙地使用了鸿雁南飞不过衡山回雁峰的传说,言外便有嗟叹客居过于僻远之意。从后面“争奈文闱有至公”可知,诗人梦想着一朝中试,为官做宦,报效朝廷。并无“自己济世理想落空”之感。

(2)诗歌所描写的是诗人进京赶考中的行程及所见。前两联“背顾秦城在何处,图书作伴过湘东。神鸦乱噪黄陵近,候雁斜沉梦泽空”写自己携带书卷经过秦城一路过了湘东,到达湘阴附近。此时天色已晚,乌鸦乱叫,古老的云梦泽因为大雁等鸟儿不再飞翔而显得空空荡荡,自己如同这候雁一样滞留在寥落空旷梦泽之地,是多么渺小。“神鸦乱噪”的嘈杂与“梦泽空”的寂静形成了对比,表现了此时诗人内心烦躁与孤寂的矛盾心理。诗的颈联“打桨天连晴水白,烧田云隔夜山红”对渔民和农夫的劳作图景进行了描绘,色彩鲜明,充满浓厚的生活气息。“也知渐老岩栖稳”,诗人见此闲适美好的景象,内心变得安定平静,并心生对田园生活的向往。“争奈文闱有至公”,想到朝廷对人才的重视,作者内心陡然振作,坚定了自己参加科考、出仕为官的想法。因此,诗人的心理经历了一个由烦躁孤寂到安定平静又到振作的过程。

四、默写题

【答案】

(1)倚南窗以寄傲,审容膝之易安

(2)落木千山天远大,澄江一道月分明

(3)伏清白以死直兮,固前圣之所厚

【考点】

名篇名句默写

归去来兮辞并序(陶渊明)

登快阁(黄庭坚)

离骚(节选)(屈原)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)根据“形成了鲜明对比,即精神上的富足、孤高,与物质生活的清贫作对比”可推知答案,注意“傲”的书写。

(2)根据“诗人初登快阁时所览胜景的描绘,同时也是诗人胸襟怀抱的写照”可推知答案,注意“澄”的书写。

(3)根据“表明了作者愿保持清白为正道而死,以古贤为榜样的志向”可推知答案,注意“伏”的书写。

五、综合读写

【答案】

A

B

(3)原句更好。①原句将“满弓发力”“满载前行”置前,突出强调了在新时期团结一心、实干奋进的重要性,且从前后文的衔接上看,原句与前文衔接更加紧密。前文“征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要”,强调的是团结与实干,原句把“满弓发力”“满载前行”提前,和“团结、实干”衔接更加紧密。

②原句“深深懂得”“深切体认”显得正式庄重,与本段表现的主题相符。而改句中“打心眼儿里”“心里还明白”口语化较浓,从语言风格上与全文不一致。

【考点】

修辞手法的辨析及运用

语境填句

赏析句段

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)文中画线句子①运用了比喻的修辞手法,本体是“团结的力量”,喻体是“铁”“钢”。

A项,比喻,本体是“白发”,喻体是“雪”。

B项,借代,用“一经”代指“科举考试”,“干戈”借代战争。

C项,对比,将“战士”的艰苦战斗与“将军”的安逸享乐进行对比。

D项,拟人,“徘徊”是人的动作,赋予了月亮。

故选A。

(2)A项,表达不符合历史逻辑。根据历史顺序,应是先“大革命”再“二万五千里长征”“抗日战争”“解放战争”。

C项,“就义成仁,毁家纾难”与后文“生是为中国,死是为中国,一切听之而已”不对应,逻辑上应该先“毁家纾难”,再“就义成仁”。

D项,句子内部结构不一致,第一句“轰轰烈烈的大革命”“彪炳史册的二万五千里长征”是形容词在名词之前,第二分句“抗日战争的艰苦卓绝”“解放战争的摧枯拉朽”,形容词在名词之后,结构混乱。

故选B。

(3)解答本题首先要明确“原句更好”,然后结合文本分析两句话。原句中“满弓发力”“满载前行”单独成句,且置于“因为”的前面,有强调作用,与前文“征途漫漫,团结是金,大道至简,实干为要”衔接紧凑,且突出了“团结是金”“实干为要”的重要性。“深深懂得”“深切体认”属于书面语,与整个文段和谐一致。而改句“打心眼儿里”“心里还明白”是口语,不合整段文字的语言风格。因此原句更好。

【答案】

(1)②“旧式武侠小说对于‘快意恩仇’的普遍观念”改成“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念”。

③“能挣脱狭隘的民族观念束缚”改成“能不能挣脱狭隘的民族观念束缚”。

④“虽然他写古代”改成“他虽然写古代”。

⑤“人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建”改成“人生理想也不是体现威福、子女、玉帛这类封建价值观念”。

(2)①金庸小说通过武林人物的描绘,写出历史和社会的人生百态,体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见。②金庸小说具有超越于传统武侠小说的现代精神,反对“快意恩仇”的普遍观念,能挣脱狭隘的民族观念束缚。③金庸小说里的人生理想、道德观念与众不同,人物具有浓重的个性色彩,渗透着个性解放和人格独立的精神。

【考点】

病句辨析修改

提取关键词或主要信息

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)②语序颠倒,应将“旧式武侠小说对于‘快意恩仇’的普遍观念”改成“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念”。

③一面对两面,应将“能挣脱狭隘的民族观念束缚”改成“能不能挣脱狭隘的民族观念束缚”。

④关联词语序不当,应将“虽然他写古代”改成“他虽然写古代”。

⑤成分残缺,可在“封建”后加上“价值观念”。

(2)作答本题 ,依据“他的小说武侠其表,世情其实,透过众多武林人物的描绘……体现出丰富复杂的现实内容和作者自身的真知灼见,活泼轻松有时又令人沉重,兴趣盎然又启人深思”“对于旧式武侠小说‘快意恩仇’的普遍观念,金庸小说从根本上是批评和否定的,他反对睚眦必报,反对滥杀无辜”“在我们这个多民族的国家怎样看待历史上的民族关系……金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显”“金庸的民族平等、融合思想,表现得非常明显。此外,金庸小说里人生理想、道德观念也是与众不同的”“渗透着个性解放和人格独立的精神。金庸笔下的侠客多是至情至性之人,他们行侠仗义,反抗官府的黑暗腐败,反抗不合理的礼法习俗,具有浓重的个性色彩”概括作答即可。

六、写作

【答案】

略。

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

略。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

同课章节目录