四川省内江市2020-2021学年高二下学期入学检测语文试题人教版(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省内江市2020-2021学年高二下学期入学检测语文试题人教版(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 166.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-16 14:53:46 | ||

图片预览

文档简介

四川省内江市2020-2021学年高二下学期入学检测语文试题

一、论述类文本阅读

1. 阅读下面的文字,完成下列小题。

通识教育在当下有重要的意义。经典阅读是通识教育常见的一种形式,从表面看,经典阅读对于建构学科传统与形成对基本问题的理解有很大帮助。但从更深层次看,经典文本实际上往往包含了一些对于比较重要的人性问题的共同思考。例如莎士比亚和柏拉图的经典文本虽然相隔很长时间,在历史环境和语言风格等方面都有重大差异,但相隔几百年、并且文化背景与欧洲迥异的中国当代阅读者同样会产生共鸣。这种经验对于理解不同的思想与文化,甚至对于思考我们今天的生存处境来说都非常重要。阅读者会意识到,在今天遭遇的特定历史社会处境中的许多经历,可能是人类文明在不同处境下不断遭遇的共同困境,以前的各种智慧、制度与思想的努力都与此有关。

在此基础上,学习者会对理解今天人类的各种处境有一个更深入的文明视野,这对于现代中国来说更为重要。我们知道,中华文明传统在近代遭到很强的质疑,而且新来的文明传统直到今天还与中国人的生活有很多隔膜之处,现代中国的文明处境在今天是未定的。这才需要通识教育给我们在面临今天的社会、经济、文化、心理等所有问题时提供一个更大的视野,使专门化甚至琐碎的学术研究与大的问题能更密切地联系在一起。

另外,经典阅读并非高高在上,它同样与日常生活有着密切关联。以经典阅读为主的通识教育,能够提供一个将个人日常生活经验与文明背后的传统问题连通起来的交汇点。这是通识教育更大的意义,但它只能落实在非常具体的文本阅读与文本问题的研究上。经典中的某一文本之所以费解,既有可能是文字不通或具体论证的环节难以把握,但也有可能是读者对日常生活中的某个问题不明白。

一个文明没有能力让人类的智慧和学习者的生活发生关系,是这个文明本身的弱点。在中国,过去一度对其文明的道理与生活的关系相当认同,但到了近代,不少人认为是因为太相信了传统中的道理,以至于没法在现代社会中幸存下来,所以慢慢会把原来文明中建立的读书、智慧和生活的关系给斩断了。所以现代中国得找到办法把它们重新联系起来,这种联系的方式,无论在学术上,还是在教育中,都需要许多尝试和探索。通识教育的努力,特别是通过深入到经典这个层面的努力,有助于实现这点。

另外值得一提的是,不同学科对经典阅读的看法可能并不一致。经典阅读的通识教育方式,人文学科的同学可能比学习自然科学的学生更习惯。研究科学史的学者常说,成熟的科学都是能忘记祖先的,比如今天研究物理学的很少会去读亚里士多德和牛顿,研究几何学的也很少会去读欧几里得。总的来说,自然科学是围绕最新的学术研究文献建立的学科体系,教科书与专业研究文献成为阅读的主体。通识教育在理科要怎么做?可能还需要自然科学领域的专家和学者一起来探索。

(摘编自李猛《经典阅读、通识教育与美好生活》)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.中国当代读者对柏拉图等人的作品产生共鸣的根本原因是,这些作品表达了对较为重要的人性问题的共识。

B.以经典阅读为主的通识教育定能让人们找到日常生活与传统文明的关联,从而形成更深入的文明视野。

C.一些经典文本难以理解,并非都是源于经典自身的文字和论证,也和读者对日常生活的理解程度有关。

D.有些学习自然科学的学生不习惯经典阅读的通识教育方式,他们主张阅读教科书和专业文献,反对阅读经典。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章第一段分析了经典阅读与通识教育的关系,强调经典阅读在当代社会仍有现实意义,具有启发性。

B.文章第二段指出,面对中国文明现状我们需要借助通识教育来扩大文明视野,这增加了论述的针对性。

C.最后一段就不同学科对经典阅读的看法进行了具体的对比分析,提出了理科如何开展通识教育的问题。

D.文章结构清晰,从理解人类处境、扩大认知视野、关联生活与传统等角度探讨了通识教育的重要意义。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.我们今天遭遇到的一些困境,有可能在人类文明不同处境下也出现过,阅读经典或许能让我们找到解决之道。

B.中国文明自身也存在着弱点,这导致相信传统的中国人无法适应现代生活,以致产生对中国文明的怀疑。

C.深入到经典阅读层面的通识教育,有助于人们恢复读书与生活的联系,更加深入地理解自己国家的文明。

D.阅读亚里士多德等思想家的经典哲学著作,对于理解西方思想和文化、思考我们的生存处境会有一些帮助。

二、非连续性文本阅读

阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

近二十年间,电话、互联网和手机汹涌而来,几乎瞬间击垮了传统家书的千年大厦。家书,那一张张曾经温暖人们心灵的信纸,正慢慢变得模糊起来。

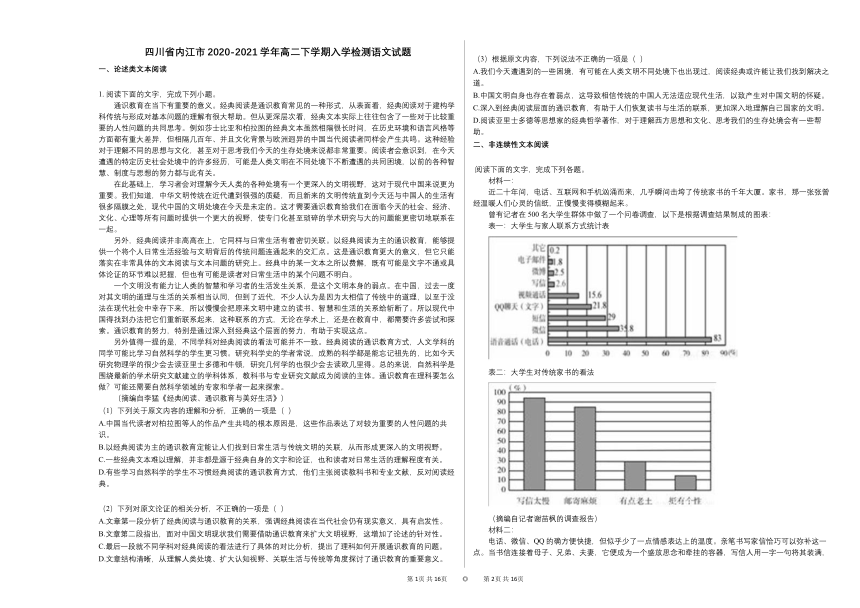

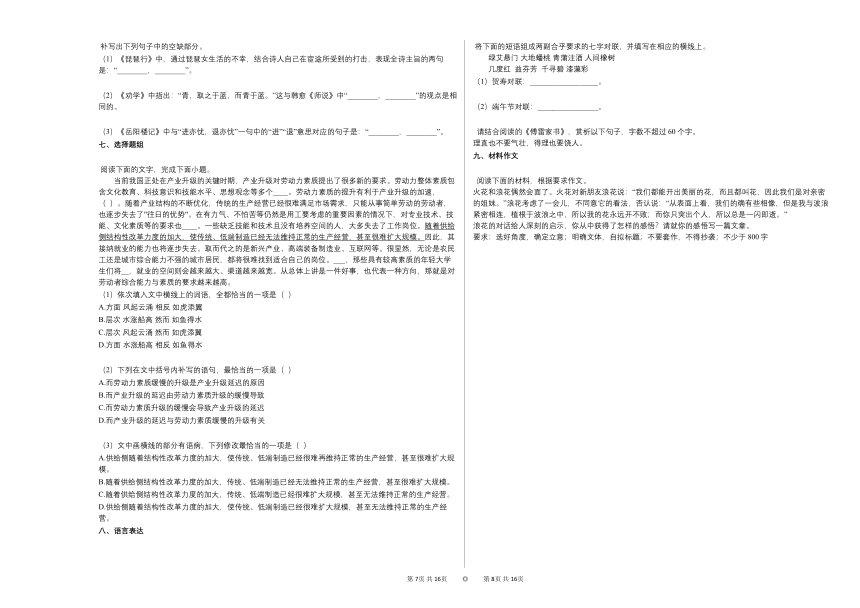

曾有记者在500名大学生群体中做了一个问卷调查,以下是根据调查结果制成的图表:

表一:大学生与家人联系方式统计表

表二:大学生对传统家书的看法

(摘编自记者谢苗枫的调查报告)

材料二:

电话、微信、QQ的确方便快捷,但似乎少了一点情感表达上的温度。亲笔书写家信恰巧可以弥补这一点。当书信连接着母子、兄弟、夫妻,它便成为一个盛放思念和牵挂的容器,写信人用一字一句将其装满,当它呈现在收信人眼前时,依然热气腾腾。

李蓝(中科院教授):在中国文化中,家书还兼具着家教的功能。长辈通过一封封家书,把人生体验、道德修养传授给自己的后代。中国近代思想家梁启超留下了2000余封家书,在这些书信里,他与孩子们讨论国家大事、人生哲学,表达父子间情感,督促子孙用功读书……梁家9个子女后来个个成才,有3个是国家级院士。无论是感人至深的《傅雷家书》,还是饱含真知良言的《曾国藩家书》都为后人所传诵。

李正中(天津理工大学教授):家书里最重要的就是亲情,在写信的时候,人们可以充分地表达自己真实的感情。而且家书有收藏价值,从不同年代的家书中,可以看出当时的社会文化背景、民俗风情。同时,家书也是一种礼仪文化,中国人的书信格式严谨,体现着中国特有的礼仪文明。

傅敏(傅雷之子,《傅雷家书》的选编者):中国传统书信是文化和艺术的综合体现,比如说,其中的书法既体现了人的个性特点,又能让读信者有“见字如面”的感觉,仿佛写信人就在自己面前,这种情感上的交流是西方拼音文字很难表现的。

(摘编自2014年1月17日《北京青年报》)

材料三:

日本文化厅的一项最新调查显示,认为应该亲笔写信的10﹣19岁的年轻人的比例为62%,30﹣39岁的比例为57%,与前一次调查相比,分别增长了18和14个百分点。另外,10﹣19岁的年轻人中有54%的人认为应该保留信件的传统书写格式。

张海鹰(“抢救民间家书”活动组委会秘书长):承载着数千年文化积淀的中国传统家书并不会消亡,但目前的现实的确让人感到遗憾。很多年轻人连给自己长辈写家书和写求职信之间的区别都搞不清楚,让人觉得滋味复杂。

夏学銮(北京大学社会学系教授):这实际上体现了现代与传统两种价值体系的碰撞。让人在家书和E﹣mail之间做选择,就像让人在精神家园和物质家园做选择一样。

黄桂萍(华南理工大学教授):科技在给生活带来便捷的同时,也使得精神和情感趋向“快餐化”。然而,人们会因书信对情感长期保留并予以定格的魅力,而适时选择理性回归。

蔡锐(山东大学生):虽然书信越来越少了,但是亲情和友情并没有由此而变淡。通讯更便捷了,联系也更加频繁,我觉得感情仍然跟原来一样。书信的退出,应该是时代发展的必然趋势。

(摘编自2013年9月25日国际在线消息)

(1)下列对相关内容的理解和分析,不符合材料意思的一项是( )

A.大学生群体的调查数据显示,是语音交流取代了文字交流。

B.与电话、QQ等现代通讯手段相比,传统家书最明显的不足是不够快捷方便。

C.从调查数据看,日本不少青年对于使用传统书信交流持肯定态度。

D.是亲笔写信,还是选择更便捷的通讯手段,其实体现了现代与传统两种价值体系的碰撞。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.材料一主要以某一个群体的调查数据来反映传统家书正在被遗忘的现状。

B.材料二列举了专家学者对于传统家书的认识,挖掘出了家书何以“抵万金”的原因。

C.材料三在表达传统书信将何去何从的忧虑时,也表达了一些期待和较为理性的思考。

D.从材料一和材料三的对比中,我们可以看出亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好。

(3)请以上述三段材料的有关内容为根据,概括出你对“传统书信日渐衰微”的理解。

三、现代文阅读

文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成答题。

特困户的荣耀 梁海謿

麦天脏人累人困人乏人热人烦人,好多人不愿过麦天,然而蛤蟆村吴矬子例外。吴矬子最巴望的就是麦天,最爱过的也是麦天──麦天给吴矬子带来全村没有的荣耀。

吴矬子是蛤蟆村惟一的特困户。吴矬子老伴死得早,儿子媳妇也害病而亡,家里只剩一老一小爷孙俩。老实巴交的吴矬子除了种地还是种地,日子过得窝囊,便被村里定为特困户,成为县委书记“一帮一、手拉手”活动的扶贫对象。每逢麦天,县委书记车水马龙来帮吴矬子收麦。吴矬子庄稼有人帮着,还能沾光登报纸上电视,与县委书记合影,神气得不得了,吴矬子咋能不像小孩儿盼过年一样盼麦天呢?

屈指算来,五年间已有三任县委书记来帮过吴矬子,哪一年吴矬子都跟着上报纸。吴矬子每年都把有他名字的报纸讨一张存着。小孙儿田田已上五年级,吴矬子没事的时候就让田田给他读那一篇篇报道,虽然日子没啥起色,但想想全村就他吴矬子因穷而能上县报,心里很是受用。

今年来帮吴矬子收麦的是新任县委书记王磊。吴矬子兴冲冲地迎候在村头。小孙儿田田也穿着烂背心和脏不拉叽的破裤衩,光着脚丫被爷爷拉在身旁。吴矬子那二亩坡地麦,不到中午就被王书记他们割光薅净。记者要为王书记和吴矬子拍照,王书记东瞅西瞅,没啥好景致,见地边有一棵弯腰槐,便拉吴矬子一道留影。吴矬子咂砸嘴说:王书记真好眼力。

临走,吴矬子央求王书记:报纸、照片一定给我留一份,我要珍存起来作纪念哩。王书记拍拍小田田的头说:一定,一定。吴矬子说田田:快谢谢书记伯伯。田田说:谢谢书记伯伯。并给王书记鞠了个躬。王书记笑着说:这孩子真乖。

又过了五六天,王书记来蛤蟆村检查麦收工作,顺便来到了吴矬子家。吴矬子知道王书记给他送报纸和照片来了,一脸皱纹笑成波浪,非让田田把报纸给书记伯伯读读,让爷爷这大老粗也听听。田田拿起报纸,看了几眼,两手往身后一背,像背书一样把文章从头背到了尾:

本报讯:6月4日一大早,县委书记王磊等领导一行20余人来到蛤蟆村,帮助特困户吴矬子收割麦子。王书记一边挥镰割麦,一边详细询问了特困户的生产生活情况,并要求全县各级各部门积极组织广大干部职工,抓住近期晴朗无雨的有利时机,帮助农民群众特别是军烈属和贫困户抢收抢打抢晒麦子,做到颗粒归仓,丰产丰收。同时,要认真解决好“三夏”中群众遇到的实际问题,做好麦场防火宣传和各项服务,确保“三夏”工作顺利进行。

王书记两眼瞅着田田,露出一脸惊诧之色,鼓着掌连连称赞说:好记性,好记性,真是神通啊!就看这么一小会儿,竟能将几百字的文章一字不差背出来,不简单,不简单!又扭头对吴矬子说:你可得好好供养孩子上学,将来准是个清华大学的苗子。

田田被夸得不知好歹,说:这我早就会背了,爷爷每年都让我读几十遍呢。王书记“噢──”了一声,疑惑地问:这报纸刚刚印出来,你咋能年年都读几十遍呢?吴矬子连忙回屋,将珍藏在箱底的另几张报纸和一叠照片拿出来。报纸已经泛黄。王书记一张张摊开,仔细一看,差点背过气去。原来,田田刚才背的,竟是一篇5年前的报道!每年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题。如果不是吴矬子把历年来的报纸拿出来炫耀,别说他王磊,怕是谁也难以觉察。再看照片,三位前任都像自己一样站在那棵弯腰槐旁与吴矬子合影,面上带着劳动之余幸福的笑意。

王书记抬起目光,环顾了一周吴矬子破败不堪的院落,心里如坠石般沉重。他又重新审视那几张照片,发现吴矬子张张都是那件黑蓝褂子。王书记无奈地摇了摇头,苦笑着说:这真是一处好风景啊!

吴矬子脑袋像点豆一样附和着说:对对,满山也就这一处风景!

田田对这些照片和报纸已看过多次,没了点兴趣,缠着吴矬子说:爷爷,你啥时候才给我买新衣服啊?

吴矬子说:去去,出去玩去!

(摘编自《微型小说百年经典》)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开篇连用“脏”“累”“困”等六个形容词,表现麦天让人生厌的特点,与吴建子最爱过麦天形成反差,设置悬念,吸引读者。

B.小说通过神态、语言等细节刻画,塑造了一位贫穷落后、好逸恶劳的特困户形象,对于这一人物,作者是“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说标题“特困户的荣耀”,既指特困户吴矬子以能与县委书记合影登报而感到无比荣耀,又隐含着对县委书记等人的讽刺,意味丰富。

D.小说多用口语,“巴望”“沾光”“脏不拉叽”“割光薅净”等一系列词语,充满浓郁的生活气息,平实质朴,颇有表现力。

(2)小说用一整段文字,写了田田从头到尾背诵报道的内容,请从情节和主题两方面,谈谈读这样安排有什么作用。________

________

________

________

________

(3)如何理解小说结尾处王书记“苦笑着说:这真是一处好风景啊!”一句,请结合文本简要分析。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下题。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,___山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反也。___然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也!

…

秦王怀贪鄙之心,不信功臣,不亲士民,以暴虐为天下始。今秦二世立,天下莫不引领而观其亡。夫寒者利短褐,而饥者甘糟糠;天下嗷嗷(众多的愁怨声),新主之资也,此言劳民之易为仁也。向使二世有庸主之行,而任忠贤,以礼天下,天下集矣。___然后奸伪并起,而上下相遁,蒙罪者众,刑戮相望于道,而天下苦之。

野谚曰:“前事之不忘,后事之师也。”是以君子为国,观之上古,验之当世,参之人事。察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化应时,故旷日长久,而社稷安矣。

(节选自贾谊《过秦论》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.二世不行此术/而重之以无道/更始作阿房宫/繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

B.二世不行此/术而重/之以无道/更始作/阿房宫繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

C.二世不行此术/而重之以无道/更始作阿房宫/繁刑严诛/吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

D.二世不行此/术而重/之以无道/更始作阿房宫/繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.陶朱:指的是春秋时的范蠡,吴越争霸时,范蠡为越国大将军。吴国被灭后,范蠡功成身退,经商致富,被称为陶朱公。后人常用“陶朱”作为富人的代称。

B.山东:早在战国时期,“山东”这一名称就出现了。那时,秦国踞关中,六国则在崤山、函谷关以东,那时的“山东”,是泛指崤山以东的黄河流域。

C.八州:当时,六国分居于八州,秦居荆州。古时天下分九州,一般认为包括兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、扬州、雍州、梁州。

D.社稷:土神和谷神的总称。由于古时的君主为了祈求国事太平,五谷丰登,每年都要到郊外祭祀土地和五谷神。社稷也就成了国家的象征,后来人们就用“社稷”来代表国家。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.“且夫”一句,写秦朝江山依旧,险关如故,说明秦非亡于地理形势的变化。

B.“仁义不施而攻守之势异也”说明作者劝说统治者施行仁义以安民。

C.第二段是在前文铺叙基础上的集中议论,大量的史实使作者的论点水到渠成。

D.陈胜与山东六国进行对比,说明山东六国未能战胜秦国的原因在于他们不施行仁政。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(5)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集应,赢粮而景从。

(6)试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。

五、古代诗歌阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

病后登快哉

贺 铸

经雨清蝉得意鸣,征尘断处见归程。

病来把酒不知厌,梦后倚楼无限情。

鸦带斜阳投古刹,草将野色入荒城。

故园又负黄约,但觉秋风发上生。

【注】①快哉亭:位于今徐州东南。本诗是诗人任职于徐州,病愈后登快哉亭有感之作。②黄华:菊花。

(1)下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联以鸣蝉起兴,点明乡愁的主旨。“得意”二字,既写出了蝉鸣的神态,又微露了诗人的欣羡之情。

B.颔联言近旨远,字面上只写了病后,却透露出病前和病中的消息;字面上只写了梦后,实则暗示出曾有数次的思乡梦。

C.颈联虚写,乌鸦带引斜阳光芒投进古寺,小草带引野外景色进入荒城,一“带”一“将”,景色融合自然。

D.尾联“秋风发上生”几字,用语新颖奇警,不落陈腐,不仅意指鬓发的斑白,而且秋风萧萧,又给人以冷的感觉。

(2)同是以多病之身登高望远,本诗与杜甫的《登高》相比,在意境营造和章法结构上有何不同?请简要分析。

六、情景默写

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行》中,通过琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,表现全诗主旨的两句是:“________,________”。

(2)《劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“________,________”的观点是相同的。

(3)《岳阳楼记》中与“进亦忧,退亦忧”一句中的“进”“退”意思对应的句子是:“________,________”。

七、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

当前我国正处在产业升级的关键时期,产业升级对劳动力素质提出了很多新的要求。劳动力整体素质包含文化教育、科技意识和技能水平、思想观念等多个____。劳动力素质的提升有利于产业升级的加速,( )。随着产业结构的不断优化,传统的生产经营已经很难满足市场需求,只能从事简单劳动的劳动者,也逐步失去了"往日的优势"。在有力气、不怕苦等仍然是用工要考虑的重要因素的情况下,对专业技术、技能、文化素质等的要求也____。一些缺乏技能和技术且没有培养空间的人,大多失去了工作岗位。随着供给侧结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。因此,其接纳就业的能力也将逐步失去。取而代之的是新兴产业、高端装备制造业、互联网等。很显然,无论是农民工还是城市综合能力不强的城市居民,都将很难找到适合自己的岗位。___,那些具有较高素质的年轻大学生们将__,就业的空间则会越来越大、渠道越来越宽。从总体上讲是一件好事,也代表一种方向,那就是对劳动者综合能力与素质的要求越来越高。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.方面 风起云涌 相反 如虎添翼

B.层次 水涨船高 然而 如鱼得水

C.层次 风起云涌 然而 如虎添翼

D.方面 水涨船高 相反 如鱼得水

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.而劳动力素质缓慢的升级是产业升级延迟的原因

B.而产业升级的延迟由劳动力素质升级的缓慢导致

C.而劳动力素质升级的缓慢会导致产业升级的延迟

D.而产业升级的延迟与劳动力素质缓慢的升级有关

(3)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.供给侧随着结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经很难再维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。

B.随着供给侧结构性改革力度的加大,传统、低端制造已经无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。

C.随着供给侧结构性改革力度的加大,传统、低端制造已经很难扩大规模,甚至无法维持正常的生产经营。

D.供给侧随着结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经很难扩大规模,甚至无法维持正常的生产经营。

八、语言表达

将下面的短语组成两副合乎要求的七字对联,并填写在相应的横线上。

绿艾悬门 大地蟠桃 青蒲注酒 人间橡树

几度红 益芬芳 千寻碧 漆藻彩

(1)贺寿对联:__________________。

(2)端午节对联:________________。

请结合阅读的《傅雷家书》,赏析以下句子,字数不超过60个字。

理直也不要气壮,得理也要饶人。

九、材料作文

阅读下面的材料,根据要求作文。

火花和浪花偶然会面了。火花对新朋友浪花说:“我们都能开出美丽的花,而且都叫花,因此我们是对亲密的姐妹。”浪花考虑了一会儿,不同意它的看法,否认说:“从表面上看,我们的确有些相像,但是我与波浪紧密相连,植根于波浪之中,所以我的花永远开不败;而你只突出个人,所以总是一闪即逝。”

浪花的对话给人深刻的启示,你从中获得了怎样的感悟?请就你的感悟写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字

参考答案与试题解析

四川省内江市2020-2021学年高二下学期入学检测语文试题

一、论述类文本阅读

1.

【答案】

C

C

B

【考点】

筛选并整合信息

分析评价作者态度

分析论证结构

【解析】

(1)本题考查学生对原文内容的理解和分析能力。

A.“这些作品表达了对较为重要的人性问题的共识“错误。根据原文“但从更深层次看,经典文本实际上往往包含了一些对于比较重

要的人性问题的共同思考”可知,是“共同思考”不是“共识”。

B.“以经典阅读为主的通识教育定能让人们找到日常生活与传统文明的关联,从而形成更深入的文明视野”错误。原文的表述是“以

经典阅读为主的通识教育,能够提供一个将个人日常生活经验与文明背后的传统问题连通起来的交汇点”,选项的表述是“定能

”,太过绝对。

D.“有些学习自然科学的学生不习惯经典阅读的通识教育方式,他们主张阅读教科书和专业文献,反对阅读经典”。原文“经典阅

读的通识教育方式,人文学科的同学可能比学习自然科学的学生更习惯”“自然科学是围绕最新的学术研究文献建立的学科体系

,教科书与专业研究文献成为阅读的主体”,“反对阅读经典“属于无中生有。

故选C.

(2)本题考查学生对原文论证的相关分析能力。

C.“最后一段就不同学科对经典阅读的看法进行了具体的对比分析”错误。原文是“不同学科对经典阅读的看法可能并不一致”,且

并没有针对各个领域进行具体的对比分析。

故选C.

(3)本题考查学生把握文章内容要点的能力。

B.“中国文明自身也存在着弱点,……以致产生对中国文明的怀疑”错误。推论错误,原文的表述是“在中国,过去一度对其文明的

道理与生活的关系相当认同,但到了近代,不少人认为是因为太相信了传统中的道理,以至于没法在现代社会中幸存下来,所

以慢慢会把原来文明中建立的读书、智慧和生活的关系给斩断了”,这种“斩断”导致了”一个文明没有能力让人类的智慧和学习者

的生活发生关系,是这个文明本身的弱点”,是太相信传统的中国人对中国文明的质疑及斩断与读书、智慧和生活的关系,导致

了中国文明出现了弱点。

故选B。

【解答】

此题暂无解答

二、非连续性文本阅读

【答案】

A

D

①随着电话、互联网和手机的发展,传统书信因为不够方便快捷,正离我们越来越远。②因为传统书信特别的情感意义和珍藏价值,它不应该彻底消亡。③作为一种交流载体,传统书信被新的载体代替是时代的选择,只要人与人之间的交流没有停下来,不必沮丧和焦虑,要理性看待。

【考点】

科普阅读

社会科学类

【解析】

(1)本题考查文本内容的分析概括及手法分析,答题时找出选项对应的原文,然后比较得出正误。

(2)本题考查概括、分析材料内容的能力,答题时找出选项对应的原文,然后比较得出正误。

(3)本题考查筛选并整合文章信息的能力,作答时明确题目要求,筛选出正确信息,然后概括。

【解答】

A.“是语音交流取代了文字交流”错误,依据材料一的材料可知,混淆了“文字交流”和“传统书信”的概念,微信短信也有文字交流的功能;另外,语音交流有逐渐覆盖传统书信的趋势,但并没有已经取代。

D.“我们可以看出亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好”错误,看不出“亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好”。材料一中的数据是中国大学生的做法,材料三的数据是日本青年的态度,态度和做法没有可比性。

结合“近二十年间,电话、互联网和手机汹涌而来,几乎瞬间击垮了传统家书的千年大厦。家书,那一张张曾经温暖人们心灵的信纸,正慢慢变得模糊起来”“在中国文化中,家书还兼具着家教的功能。长辈通过一封封家书,把人生体验、道德修养传授给自己的后代。中国近代思想家梁启超留下了2000余封家书,在这些书信里,他与孩子们讨论国家大事、人生哲学,表达父子间情感,督促子孙用功读书”“虽然书信越来越少了,但是亲情和友情并没有由此而变淡。通讯更便捷了,联系也更加频繁,我觉得感情仍然跟原来一样。书信的退出,应该是时代发展的必然趋势”等句子以及材料一的相关图片可以具体概括出答题要点。

三、现代文阅读

【答案】

B

①情节方面:与上文“吴矬子没事时就让田田给他读那一篇篇报道”形成呼应,同时引出下文王书记的“惊诧”与“疑惑”,推动了情节的发展。,②主题方面:,吴矬子角度:通过田田读报道,侧面表现吴矬子的炫耀心理,揭露了他的愚昧和落后。,领导干部角度:报道内容与三任县委书记实际工作效果形成反差,批判了一些领导干部只走过场,令行不一的虚浮作风。,媒体角度:“五年如一”的报道,也有对相关媒体不负责任发声的讽刺之意。

①“好风景”是反语,指不良工作作风。

②话里有批判有愤慨。批判前三任不解决群众实际困难,无所作为的形式主义作风。

③话里有反思有自嘲。反思自己工作不细致,自嘲险些步人后尘。

【考点】

小说阅读

【解析】

(1)本题考查小说内容及艺术特色分析鉴赏;主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当;赏析一般为手法和特色概括不当;错误选项一般都是不会引起争议的硬伤;

(2)本题考查学生把握文中重要段落作用的能力。此类题要从内容和结构两方面思考回答。内容上回答思考的角度:概括主要内容,突出对象(形象)特征,表达情感,揭示、升华主题。结构上回答思考的角度:思考考查的句、段与题目、开头、上文、下文、结尾的关系。

(3)本题考查文章重要语句的理解分析;可从从内容(主旨)、结构、情感(气氛基调)上分析;

【解答】

B.“好逸恶劳”文中无明显体现,另外对其情感态度概括也有误;

前后照应上,“五年间已有三任县委书记来帮过吴矬子……小孙儿田田已上五年级,吴矬子没事的时候就让田田给他读那一篇篇报道”,照应了前文的情节;又和下文“田田被夸得不知好歹,说:这我早就会背了,爷爷每年都让我读几十遍呢。王书记……疑惑地问:这报纸刚刚印出来,你咋能年年都读几十遍呢?”“王书记一张张摊开,仔细一看,差点背过气去。原来,田田刚才背的,竟是一篇5年前的报道!每年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题。”相呼应,推动情节发展;

主题上,“虽然日子没啥起色,但想想全村就他吴矬子因穷而能上县报,心里很是受用”批判他不思进取,贫困却不以为耻,反以为荣的愚昧落后;

“再看照片,三位前任都像自己一样站在那棵弯腰槐旁与吴矬子合影,面上带着劳动之余幸福的笑意。王书记抬起目光,环顾了一周吴矬子破败不堪的院落,心里如坠石般沉重。他又重新审视那几张照片,发现吴矬子张张都是那件黑蓝褂子”可见所谓的干部帮助劳动根本没对贫困户的生活起到任何作用,批判了官员们走过场的形式主义作风;

“年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题”批判了媒体的不负责任与敷衍塞责;

“这真是一处好风景啊”不是夸奖吴矬子家风景好,从“破败不堪的院落”“张张都是那件黑蓝褂子”可看出,他家五年如一日贫困不看,他所说的“风景”是指自己刚刚才发现的,前几任官员都到此处来搞形式主义扶贫,仿佛把此处当做“风景”来炫耀自己的亲民政绩,是反语,讽刺了官员们的形式主义作风;“苦笑”又可看出,他对自己也差点做了这类事有所反思,自嘲自己工作不细致,险些也和前任一样只走形式不干实事;

四、文言文阅读

【答案】

C

C

D

(4)(他们)砍下树木做武器,高举竹竿当旗帜,天下的老百姓像云那样集拢来,像回声那样应声而起,担着粮食如影随形似的那样紧紧跟着。

(5)假使拿崤山以东的各个国家与陈涉的军队比较长短,较量一下权势,衡量一下军力,简直不能相提并论。

【考点】

散文阅读

内容概括与分析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)“此术”“阿房宫”作前句的宾语,不要断开, “繁刑严诛”“吏治刻深”结构对称,中间断开。

五、古代诗歌阅读

【答案】

C

(2)①意境营造:本诗以清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风为主要意象,营造出凄清萧瑟的意境;杜诗以急风、高天、无边落木、不尽长江为主要意象,营造出雄阔苍凉的意境。

②章法结构:本诗一、三联写景,二、四联抒情,两者穿插交错,景情转换灵动自然;杜诗前两联写景,后两联抒情,由景及情,层次清晰。

【考点】

表达方式(古代诗歌鉴赏)

意境

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)C项,“虚写”错误,应为“由上联回忆转入现实”。

(2)回答两首诗在诗歌意境营造上的不同这一问题时,先要读懂这两首诗,指出两诗中的主要意象。本诗抓取的是清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风等意象,而杜甫的《登高》以急风、高天、无边落木、不尽长江等为主要意象。然后准确概括出两首诗意境特点的不同,本诗的意境是凄清萧瑟的,《登高》的意境是雄阔苍凉的。回答两首诗在章法结构上的不同这一问题时,要抓住诗歌在起承转合上的特点,可以从两首诗每一联的内容和手法等角度来分析其章法的不同。本诗的首联写景,颔联抒情,颈联写景,尾联抒情,采用写景和抒情穿插交错的手法,景和情的转换灵动自然。而杜甫的《登高》一诗,采用的是先写景后抒情的章法结构,首联和颔联写景,颈联和尾联抒情,整首诗由景及情,层次显得非常清晰。据此作答即可。

六、情景默写

【答案】

(1)同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

(3)居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君

【考点】

名篇名句默写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查学生默写常见名篇名句的能力。

注意以下词语的书写:沦、曾、庙。

七、选择题组

【答案】

D

C

C

【考点】

病句辨析修改

语境填句

成语的使用

【解析】

(1)本题考查学生正确使用词语、成语和关联词的能力。

“方面”,指在某事、某人或某物在某个范围或层面的相对或并列。“层次”,指系统在结构或功能方面的等级秩序。结合上文“包含

文化教育、科技意识和技能水平、思想观念等多个……”,可知是表示某个范围或层面的相对或并列,因此要用“方面”;

“风起云涌”,大风刮起,乌云涌现。比喻新事物相继兴起,声势很盛。”水涨船高”,水位升高,船身也随之浮起。比喻事物随着

它所凭借的基础的提高而增长提高。结合上文“随着产业结构的不断优化”可知“对专业技术、技能、文化素质等的要求”是在原有

基础的提高上提高。因此要用“水涨船高”;

“相反”,事物的两个方面相互排斥或对立。“然而”,连词。指从另一方面来说,表示转折关系。从上文“无论是农民工还是城市综

合能力不强的城市居民”和下文“具有较高素质的年轻大学生们”,可知是从相互对立的两方面来说的,因此要用“相反”;

“如虎添翼”,好像老虎长上了翅膀。比喻强有力的人得到帮助变得更加强有力。“如鱼得水”,好像鱼得到水一样。比喻有所凭借

。也比喻得到跟自己十分投合的人或对自己很合适的环境。从文中“就业的空间则会越来越大、渠道越来越宽”可知”具有较高素

质的年轻大学生们“找到了适合自己的环境,因此要用“如鱼得水”。

故选D.

(2)本题考查学生语言表达连贯的能力。

结合上句“劳动力素质的提升有利于产业升级的加速”,从主语一致的原则看排除BD;A项“而劳动力素质缓慢的升级是产业升级

延迟的原因”,主体对象落到“升级“不能照应“原因”,应该改为“而劳动力素质升级缓慢是产业升级延迟的原因”,排除A;再结合

后文“传统的生产经营已经很难满足市场需求”可知,该句要选“劳动力素质升级的缓慢会导致产业升级的延迟”。

故选C。

(3)本题考查学生辨析并修改病句的能力。

文中划横线的句子与上文的“随着产业结构的不断优化……”句式一致,排除答案A项和D项;

“无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模“语序不当,关联词语“甚至”引出的往往是最轻的,它和“尤其”的递进顺序恰好相

反,属于逆向递进,“扩大规模”是比“正常生产经营”层次高。但用在“甚至”连接的句中,就要颠倒顺序,先说最重的,再引出轻

微、其次的,因此“扩大规模”在前,“正常的生产经营”在后,排除B项。

故选C.

【解答】

此题暂无解答

八、语言表达

【答案】

(1)贺寿对联:人间橡树千寻碧;大地蟠桃几度红

(2)端午节对联:绿艾墨门漆藻彩,青蒲注酒益芬芳

【考点】

对联

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查的是语言文字运用能力。涉及对文字的理解、对信息的准确筛选和综合分析概括。答题时,首先要注意题目要求,其

次要领悟对联的含义及对联的拟写规律及样式。例如,根据“贺寿”的要求,可以推知对联内容与“橡树”“蟠桃”有关。因为橡树的

材质比较好,具有森林之王的美称,很多的国家都是将橡树当做是圣树,认为橡树是长寿和强壮、骄傲的象征;而“蟠桃”也是源

于桃树是仙木,仙桃可以益寿,自古以来就有“蟠桃贺寿”的传统风俗。故“人间橡树”与“大地蟠桃”是一个与“祝贺”有关的对联组合

。同样,过“端午节”,有在家门前悬挂艾草、饮雄黄酒的习俗,可知“绿艾县门”和“青蒲注酒”相对应,是一个与“端午节”有关的对

联组合。其它三字词组是强调事物特征的,根据对联对偶特点,对应考虑“贺寿”“端午节”下的事物,可以确定七字联。最后根据

对联“仄起平收”的规律,“碧”“彩”是仄声,“红”“芳是平声”,最后可确定两个组合中的上联、下联顺序。

【答案】

赏析:俗话说,得饶人处且饶人,在我们的生活中,充满了挫折和苦难,因此我们应该怀着一颗博大的胸怀和宽容之心,做一

个有胸怀的人。

【考点】

表达准确

见解阐述

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题考查学生语言表达之赏析句子的能力。

“理直也不要气壮,得理也要饶人”,充满了哲理意味,分别来自于俗语“理直气壮”“得理不饶人”,只是意思正好相反----得饶人处

且饶人,也就是对人对事要有一颗包容的心,不要太较真,即使自己是对的,也可以退一步,这是胸怀的博大,是做人的格局

。这样,路会更顺,更广,人生也会更幸福。根据这个意思,联系生活赏析其哲理性即可。注意语言的生动流畅及字数要求。

九、材料作文

【答案】

略

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

浪花深植海浪,常开不败固然好,但火花一闪即逝了亮出了其光采也明亮,留下了永恒的灿烂。选择不同,人生不同,不一样的人生有着不一样的精彩。立意时可选择以下几种:

像浪花一样的幸福。

像火花一样灿烂。

亮出生命的光彩。

美丽如花。

浪花的启示。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

一、论述类文本阅读

1. 阅读下面的文字,完成下列小题。

通识教育在当下有重要的意义。经典阅读是通识教育常见的一种形式,从表面看,经典阅读对于建构学科传统与形成对基本问题的理解有很大帮助。但从更深层次看,经典文本实际上往往包含了一些对于比较重要的人性问题的共同思考。例如莎士比亚和柏拉图的经典文本虽然相隔很长时间,在历史环境和语言风格等方面都有重大差异,但相隔几百年、并且文化背景与欧洲迥异的中国当代阅读者同样会产生共鸣。这种经验对于理解不同的思想与文化,甚至对于思考我们今天的生存处境来说都非常重要。阅读者会意识到,在今天遭遇的特定历史社会处境中的许多经历,可能是人类文明在不同处境下不断遭遇的共同困境,以前的各种智慧、制度与思想的努力都与此有关。

在此基础上,学习者会对理解今天人类的各种处境有一个更深入的文明视野,这对于现代中国来说更为重要。我们知道,中华文明传统在近代遭到很强的质疑,而且新来的文明传统直到今天还与中国人的生活有很多隔膜之处,现代中国的文明处境在今天是未定的。这才需要通识教育给我们在面临今天的社会、经济、文化、心理等所有问题时提供一个更大的视野,使专门化甚至琐碎的学术研究与大的问题能更密切地联系在一起。

另外,经典阅读并非高高在上,它同样与日常生活有着密切关联。以经典阅读为主的通识教育,能够提供一个将个人日常生活经验与文明背后的传统问题连通起来的交汇点。这是通识教育更大的意义,但它只能落实在非常具体的文本阅读与文本问题的研究上。经典中的某一文本之所以费解,既有可能是文字不通或具体论证的环节难以把握,但也有可能是读者对日常生活中的某个问题不明白。

一个文明没有能力让人类的智慧和学习者的生活发生关系,是这个文明本身的弱点。在中国,过去一度对其文明的道理与生活的关系相当认同,但到了近代,不少人认为是因为太相信了传统中的道理,以至于没法在现代社会中幸存下来,所以慢慢会把原来文明中建立的读书、智慧和生活的关系给斩断了。所以现代中国得找到办法把它们重新联系起来,这种联系的方式,无论在学术上,还是在教育中,都需要许多尝试和探索。通识教育的努力,特别是通过深入到经典这个层面的努力,有助于实现这点。

另外值得一提的是,不同学科对经典阅读的看法可能并不一致。经典阅读的通识教育方式,人文学科的同学可能比学习自然科学的学生更习惯。研究科学史的学者常说,成熟的科学都是能忘记祖先的,比如今天研究物理学的很少会去读亚里士多德和牛顿,研究几何学的也很少会去读欧几里得。总的来说,自然科学是围绕最新的学术研究文献建立的学科体系,教科书与专业研究文献成为阅读的主体。通识教育在理科要怎么做?可能还需要自然科学领域的专家和学者一起来探索。

(摘编自李猛《经典阅读、通识教育与美好生活》)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.中国当代读者对柏拉图等人的作品产生共鸣的根本原因是,这些作品表达了对较为重要的人性问题的共识。

B.以经典阅读为主的通识教育定能让人们找到日常生活与传统文明的关联,从而形成更深入的文明视野。

C.一些经典文本难以理解,并非都是源于经典自身的文字和论证,也和读者对日常生活的理解程度有关。

D.有些学习自然科学的学生不习惯经典阅读的通识教育方式,他们主张阅读教科书和专业文献,反对阅读经典。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A.文章第一段分析了经典阅读与通识教育的关系,强调经典阅读在当代社会仍有现实意义,具有启发性。

B.文章第二段指出,面对中国文明现状我们需要借助通识教育来扩大文明视野,这增加了论述的针对性。

C.最后一段就不同学科对经典阅读的看法进行了具体的对比分析,提出了理科如何开展通识教育的问题。

D.文章结构清晰,从理解人类处境、扩大认知视野、关联生活与传统等角度探讨了通识教育的重要意义。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A.我们今天遭遇到的一些困境,有可能在人类文明不同处境下也出现过,阅读经典或许能让我们找到解决之道。

B.中国文明自身也存在着弱点,这导致相信传统的中国人无法适应现代生活,以致产生对中国文明的怀疑。

C.深入到经典阅读层面的通识教育,有助于人们恢复读书与生活的联系,更加深入地理解自己国家的文明。

D.阅读亚里士多德等思想家的经典哲学著作,对于理解西方思想和文化、思考我们的生存处境会有一些帮助。

二、非连续性文本阅读

阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

近二十年间,电话、互联网和手机汹涌而来,几乎瞬间击垮了传统家书的千年大厦。家书,那一张张曾经温暖人们心灵的信纸,正慢慢变得模糊起来。

曾有记者在500名大学生群体中做了一个问卷调查,以下是根据调查结果制成的图表:

表一:大学生与家人联系方式统计表

表二:大学生对传统家书的看法

(摘编自记者谢苗枫的调查报告)

材料二:

电话、微信、QQ的确方便快捷,但似乎少了一点情感表达上的温度。亲笔书写家信恰巧可以弥补这一点。当书信连接着母子、兄弟、夫妻,它便成为一个盛放思念和牵挂的容器,写信人用一字一句将其装满,当它呈现在收信人眼前时,依然热气腾腾。

李蓝(中科院教授):在中国文化中,家书还兼具着家教的功能。长辈通过一封封家书,把人生体验、道德修养传授给自己的后代。中国近代思想家梁启超留下了2000余封家书,在这些书信里,他与孩子们讨论国家大事、人生哲学,表达父子间情感,督促子孙用功读书……梁家9个子女后来个个成才,有3个是国家级院士。无论是感人至深的《傅雷家书》,还是饱含真知良言的《曾国藩家书》都为后人所传诵。

李正中(天津理工大学教授):家书里最重要的就是亲情,在写信的时候,人们可以充分地表达自己真实的感情。而且家书有收藏价值,从不同年代的家书中,可以看出当时的社会文化背景、民俗风情。同时,家书也是一种礼仪文化,中国人的书信格式严谨,体现着中国特有的礼仪文明。

傅敏(傅雷之子,《傅雷家书》的选编者):中国传统书信是文化和艺术的综合体现,比如说,其中的书法既体现了人的个性特点,又能让读信者有“见字如面”的感觉,仿佛写信人就在自己面前,这种情感上的交流是西方拼音文字很难表现的。

(摘编自2014年1月17日《北京青年报》)

材料三:

日本文化厅的一项最新调查显示,认为应该亲笔写信的10﹣19岁的年轻人的比例为62%,30﹣39岁的比例为57%,与前一次调查相比,分别增长了18和14个百分点。另外,10﹣19岁的年轻人中有54%的人认为应该保留信件的传统书写格式。

张海鹰(“抢救民间家书”活动组委会秘书长):承载着数千年文化积淀的中国传统家书并不会消亡,但目前的现实的确让人感到遗憾。很多年轻人连给自己长辈写家书和写求职信之间的区别都搞不清楚,让人觉得滋味复杂。

夏学銮(北京大学社会学系教授):这实际上体现了现代与传统两种价值体系的碰撞。让人在家书和E﹣mail之间做选择,就像让人在精神家园和物质家园做选择一样。

黄桂萍(华南理工大学教授):科技在给生活带来便捷的同时,也使得精神和情感趋向“快餐化”。然而,人们会因书信对情感长期保留并予以定格的魅力,而适时选择理性回归。

蔡锐(山东大学生):虽然书信越来越少了,但是亲情和友情并没有由此而变淡。通讯更便捷了,联系也更加频繁,我觉得感情仍然跟原来一样。书信的退出,应该是时代发展的必然趋势。

(摘编自2013年9月25日国际在线消息)

(1)下列对相关内容的理解和分析,不符合材料意思的一项是( )

A.大学生群体的调查数据显示,是语音交流取代了文字交流。

B.与电话、QQ等现代通讯手段相比,传统家书最明显的不足是不够快捷方便。

C.从调查数据看,日本不少青年对于使用传统书信交流持肯定态度。

D.是亲笔写信,还是选择更便捷的通讯手段,其实体现了现代与传统两种价值体系的碰撞。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.材料一主要以某一个群体的调查数据来反映传统家书正在被遗忘的现状。

B.材料二列举了专家学者对于传统家书的认识,挖掘出了家书何以“抵万金”的原因。

C.材料三在表达传统书信将何去何从的忧虑时,也表达了一些期待和较为理性的思考。

D.从材料一和材料三的对比中,我们可以看出亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好。

(3)请以上述三段材料的有关内容为根据,概括出你对“传统书信日渐衰微”的理解。

三、现代文阅读

文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成答题。

特困户的荣耀 梁海謿

麦天脏人累人困人乏人热人烦人,好多人不愿过麦天,然而蛤蟆村吴矬子例外。吴矬子最巴望的就是麦天,最爱过的也是麦天──麦天给吴矬子带来全村没有的荣耀。

吴矬子是蛤蟆村惟一的特困户。吴矬子老伴死得早,儿子媳妇也害病而亡,家里只剩一老一小爷孙俩。老实巴交的吴矬子除了种地还是种地,日子过得窝囊,便被村里定为特困户,成为县委书记“一帮一、手拉手”活动的扶贫对象。每逢麦天,县委书记车水马龙来帮吴矬子收麦。吴矬子庄稼有人帮着,还能沾光登报纸上电视,与县委书记合影,神气得不得了,吴矬子咋能不像小孩儿盼过年一样盼麦天呢?

屈指算来,五年间已有三任县委书记来帮过吴矬子,哪一年吴矬子都跟着上报纸。吴矬子每年都把有他名字的报纸讨一张存着。小孙儿田田已上五年级,吴矬子没事的时候就让田田给他读那一篇篇报道,虽然日子没啥起色,但想想全村就他吴矬子因穷而能上县报,心里很是受用。

今年来帮吴矬子收麦的是新任县委书记王磊。吴矬子兴冲冲地迎候在村头。小孙儿田田也穿着烂背心和脏不拉叽的破裤衩,光着脚丫被爷爷拉在身旁。吴矬子那二亩坡地麦,不到中午就被王书记他们割光薅净。记者要为王书记和吴矬子拍照,王书记东瞅西瞅,没啥好景致,见地边有一棵弯腰槐,便拉吴矬子一道留影。吴矬子咂砸嘴说:王书记真好眼力。

临走,吴矬子央求王书记:报纸、照片一定给我留一份,我要珍存起来作纪念哩。王书记拍拍小田田的头说:一定,一定。吴矬子说田田:快谢谢书记伯伯。田田说:谢谢书记伯伯。并给王书记鞠了个躬。王书记笑着说:这孩子真乖。

又过了五六天,王书记来蛤蟆村检查麦收工作,顺便来到了吴矬子家。吴矬子知道王书记给他送报纸和照片来了,一脸皱纹笑成波浪,非让田田把报纸给书记伯伯读读,让爷爷这大老粗也听听。田田拿起报纸,看了几眼,两手往身后一背,像背书一样把文章从头背到了尾:

本报讯:6月4日一大早,县委书记王磊等领导一行20余人来到蛤蟆村,帮助特困户吴矬子收割麦子。王书记一边挥镰割麦,一边详细询问了特困户的生产生活情况,并要求全县各级各部门积极组织广大干部职工,抓住近期晴朗无雨的有利时机,帮助农民群众特别是军烈属和贫困户抢收抢打抢晒麦子,做到颗粒归仓,丰产丰收。同时,要认真解决好“三夏”中群众遇到的实际问题,做好麦场防火宣传和各项服务,确保“三夏”工作顺利进行。

王书记两眼瞅着田田,露出一脸惊诧之色,鼓着掌连连称赞说:好记性,好记性,真是神通啊!就看这么一小会儿,竟能将几百字的文章一字不差背出来,不简单,不简单!又扭头对吴矬子说:你可得好好供养孩子上学,将来准是个清华大学的苗子。

田田被夸得不知好歹,说:这我早就会背了,爷爷每年都让我读几十遍呢。王书记“噢──”了一声,疑惑地问:这报纸刚刚印出来,你咋能年年都读几十遍呢?吴矬子连忙回屋,将珍藏在箱底的另几张报纸和一叠照片拿出来。报纸已经泛黄。王书记一张张摊开,仔细一看,差点背过气去。原来,田田刚才背的,竟是一篇5年前的报道!每年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题。如果不是吴矬子把历年来的报纸拿出来炫耀,别说他王磊,怕是谁也难以觉察。再看照片,三位前任都像自己一样站在那棵弯腰槐旁与吴矬子合影,面上带着劳动之余幸福的笑意。

王书记抬起目光,环顾了一周吴矬子破败不堪的院落,心里如坠石般沉重。他又重新审视那几张照片,发现吴矬子张张都是那件黑蓝褂子。王书记无奈地摇了摇头,苦笑着说:这真是一处好风景啊!

吴矬子脑袋像点豆一样附和着说:对对,满山也就这一处风景!

田田对这些照片和报纸已看过多次,没了点兴趣,缠着吴矬子说:爷爷,你啥时候才给我买新衣服啊?

吴矬子说:去去,出去玩去!

(摘编自《微型小说百年经典》)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说开篇连用“脏”“累”“困”等六个形容词,表现麦天让人生厌的特点,与吴建子最爱过麦天形成反差,设置悬念,吸引读者。

B.小说通过神态、语言等细节刻画,塑造了一位贫穷落后、好逸恶劳的特困户形象,对于这一人物,作者是“哀其不幸,怒其不争”。

C.小说标题“特困户的荣耀”,既指特困户吴矬子以能与县委书记合影登报而感到无比荣耀,又隐含着对县委书记等人的讽刺,意味丰富。

D.小说多用口语,“巴望”“沾光”“脏不拉叽”“割光薅净”等一系列词语,充满浓郁的生活气息,平实质朴,颇有表现力。

(2)小说用一整段文字,写了田田从头到尾背诵报道的内容,请从情节和主题两方面,谈谈读这样安排有什么作用。________

________

________

________

________

(3)如何理解小说结尾处王书记“苦笑着说:这真是一处好风景啊!”一句,请结合文本简要分析。

四、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成下题。

始皇既没,余威震于殊俗。然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也;才能不及中人,非有仲尼、墨翟之贤,陶朱、猗顿之富;蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,___山东豪俊遂并起而亡秦族矣。

且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。陈涉之位,非尊于齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山之君也;锄耰棘矜,非铦于钩戟长铩也;谪戍之众,非抗于九国之师也;深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。然而成败异变,功业相反也。___然秦以区区之地,致万乘之势,序八州而朝同列,百有余年矣;然后以六合为家,崤函为宫;一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者,何也?仁义不施而攻守之势异也!

…

秦王怀贪鄙之心,不信功臣,不亲士民,以暴虐为天下始。今秦二世立,天下莫不引领而观其亡。夫寒者利短褐,而饥者甘糟糠;天下嗷嗷(众多的愁怨声),新主之资也,此言劳民之易为仁也。向使二世有庸主之行,而任忠贤,以礼天下,天下集矣。___然后奸伪并起,而上下相遁,蒙罪者众,刑戮相望于道,而天下苦之。

野谚曰:“前事之不忘,后事之师也。”是以君子为国,观之上古,验之当世,参之人事。察盛衰之理,审权势之宜,去就有序,变化应时,故旷日长久,而社稷安矣。

(节选自贾谊《过秦论》)

(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.二世不行此术/而重之以无道/更始作阿房宫/繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

B.二世不行此/术而重/之以无道/更始作/阿房宫繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

C.二世不行此术/而重之以无道/更始作阿房宫/繁刑严诛/吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

D.二世不行此/术而重/之以无道/更始作阿房宫/繁刑严/诛吏治刻深/赏罚不当/赋敛无度/

(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )

A.陶朱:指的是春秋时的范蠡,吴越争霸时,范蠡为越国大将军。吴国被灭后,范蠡功成身退,经商致富,被称为陶朱公。后人常用“陶朱”作为富人的代称。

B.山东:早在战国时期,“山东”这一名称就出现了。那时,秦国踞关中,六国则在崤山、函谷关以东,那时的“山东”,是泛指崤山以东的黄河流域。

C.八州:当时,六国分居于八州,秦居荆州。古时天下分九州,一般认为包括兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、扬州、雍州、梁州。

D.社稷:土神和谷神的总称。由于古时的君主为了祈求国事太平,五谷丰登,每年都要到郊外祭祀土地和五谷神。社稷也就成了国家的象征,后来人们就用“社稷”来代表国家。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.“且夫”一句,写秦朝江山依旧,险关如故,说明秦非亡于地理形势的变化。

B.“仁义不施而攻守之势异也”说明作者劝说统治者施行仁义以安民。

C.第二段是在前文铺叙基础上的集中议论,大量的史实使作者的论点水到渠成。

D.陈胜与山东六国进行对比,说明山东六国未能战胜秦国的原因在于他们不施行仁政。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(5)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集应,赢粮而景从。

(6)试使山东之国与陈涉度长絜大,比权量力,则不可同年而语矣。

五、古代诗歌阅读

阅读下面文本,完成下列各题。

病后登快哉

贺 铸

经雨清蝉得意鸣,征尘断处见归程。

病来把酒不知厌,梦后倚楼无限情。

鸦带斜阳投古刹,草将野色入荒城。

故园又负黄约,但觉秋风发上生。

【注】①快哉亭:位于今徐州东南。本诗是诗人任职于徐州,病愈后登快哉亭有感之作。②黄华:菊花。

(1)下列对本诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联以鸣蝉起兴,点明乡愁的主旨。“得意”二字,既写出了蝉鸣的神态,又微露了诗人的欣羡之情。

B.颔联言近旨远,字面上只写了病后,却透露出病前和病中的消息;字面上只写了梦后,实则暗示出曾有数次的思乡梦。

C.颈联虚写,乌鸦带引斜阳光芒投进古寺,小草带引野外景色进入荒城,一“带”一“将”,景色融合自然。

D.尾联“秋风发上生”几字,用语新颖奇警,不落陈腐,不仅意指鬓发的斑白,而且秋风萧萧,又给人以冷的感觉。

(2)同是以多病之身登高望远,本诗与杜甫的《登高》相比,在意境营造和章法结构上有何不同?请简要分析。

六、情景默写

补写出下列句子中的空缺部分。

(1)《琵琶行》中,通过琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,表现全诗主旨的两句是:“________,________”。

(2)《劝学》中指出:“青,取之于蓝,而青于蓝。”这与韩愈《师说》中“________,________”的观点是相同的。

(3)《岳阳楼记》中与“进亦忧,退亦忧”一句中的“进”“退”意思对应的句子是:“________,________”。

七、选择题组

阅读下面的文字,完成下面小题。

当前我国正处在产业升级的关键时期,产业升级对劳动力素质提出了很多新的要求。劳动力整体素质包含文化教育、科技意识和技能水平、思想观念等多个____。劳动力素质的提升有利于产业升级的加速,( )。随着产业结构的不断优化,传统的生产经营已经很难满足市场需求,只能从事简单劳动的劳动者,也逐步失去了"往日的优势"。在有力气、不怕苦等仍然是用工要考虑的重要因素的情况下,对专业技术、技能、文化素质等的要求也____。一些缺乏技能和技术且没有培养空间的人,大多失去了工作岗位。随着供给侧结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。因此,其接纳就业的能力也将逐步失去。取而代之的是新兴产业、高端装备制造业、互联网等。很显然,无论是农民工还是城市综合能力不强的城市居民,都将很难找到适合自己的岗位。___,那些具有较高素质的年轻大学生们将__,就业的空间则会越来越大、渠道越来越宽。从总体上讲是一件好事,也代表一种方向,那就是对劳动者综合能力与素质的要求越来越高。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )

A.方面 风起云涌 相反 如虎添翼

B.层次 水涨船高 然而 如鱼得水

C.层次 风起云涌 然而 如虎添翼

D.方面 水涨船高 相反 如鱼得水

(2)下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是( )

A.而劳动力素质缓慢的升级是产业升级延迟的原因

B.而产业升级的延迟由劳动力素质升级的缓慢导致

C.而劳动力素质升级的缓慢会导致产业升级的延迟

D.而产业升级的延迟与劳动力素质缓慢的升级有关

(3)文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是( )

A.供给侧随着结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经很难再维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。

B.随着供给侧结构性改革力度的加大,传统、低端制造已经无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模。

C.随着供给侧结构性改革力度的加大,传统、低端制造已经很难扩大规模,甚至无法维持正常的生产经营。

D.供给侧随着结构性改革力度的加大,使传统、低端制造已经很难扩大规模,甚至无法维持正常的生产经营。

八、语言表达

将下面的短语组成两副合乎要求的七字对联,并填写在相应的横线上。

绿艾悬门 大地蟠桃 青蒲注酒 人间橡树

几度红 益芬芳 千寻碧 漆藻彩

(1)贺寿对联:__________________。

(2)端午节对联:________________。

请结合阅读的《傅雷家书》,赏析以下句子,字数不超过60个字。

理直也不要气壮,得理也要饶人。

九、材料作文

阅读下面的材料,根据要求作文。

火花和浪花偶然会面了。火花对新朋友浪花说:“我们都能开出美丽的花,而且都叫花,因此我们是对亲密的姐妹。”浪花考虑了一会儿,不同意它的看法,否认说:“从表面上看,我们的确有些相像,但是我与波浪紧密相连,植根于波浪之中,所以我的花永远开不败;而你只突出个人,所以总是一闪即逝。”

浪花的对话给人深刻的启示,你从中获得了怎样的感悟?请就你的感悟写一篇文章。

要求:选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字

参考答案与试题解析

四川省内江市2020-2021学年高二下学期入学检测语文试题

一、论述类文本阅读

1.

【答案】

C

C

B

【考点】

筛选并整合信息

分析评价作者态度

分析论证结构

【解析】

(1)本题考查学生对原文内容的理解和分析能力。

A.“这些作品表达了对较为重要的人性问题的共识“错误。根据原文“但从更深层次看,经典文本实际上往往包含了一些对于比较重

要的人性问题的共同思考”可知,是“共同思考”不是“共识”。

B.“以经典阅读为主的通识教育定能让人们找到日常生活与传统文明的关联,从而形成更深入的文明视野”错误。原文的表述是“以

经典阅读为主的通识教育,能够提供一个将个人日常生活经验与文明背后的传统问题连通起来的交汇点”,选项的表述是“定能

”,太过绝对。

D.“有些学习自然科学的学生不习惯经典阅读的通识教育方式,他们主张阅读教科书和专业文献,反对阅读经典”。原文“经典阅

读的通识教育方式,人文学科的同学可能比学习自然科学的学生更习惯”“自然科学是围绕最新的学术研究文献建立的学科体系

,教科书与专业研究文献成为阅读的主体”,“反对阅读经典“属于无中生有。

故选C.

(2)本题考查学生对原文论证的相关分析能力。

C.“最后一段就不同学科对经典阅读的看法进行了具体的对比分析”错误。原文是“不同学科对经典阅读的看法可能并不一致”,且

并没有针对各个领域进行具体的对比分析。

故选C.

(3)本题考查学生把握文章内容要点的能力。

B.“中国文明自身也存在着弱点,……以致产生对中国文明的怀疑”错误。推论错误,原文的表述是“在中国,过去一度对其文明的

道理与生活的关系相当认同,但到了近代,不少人认为是因为太相信了传统中的道理,以至于没法在现代社会中幸存下来,所

以慢慢会把原来文明中建立的读书、智慧和生活的关系给斩断了”,这种“斩断”导致了”一个文明没有能力让人类的智慧和学习者

的生活发生关系,是这个文明本身的弱点”,是太相信传统的中国人对中国文明的质疑及斩断与读书、智慧和生活的关系,导致

了中国文明出现了弱点。

故选B。

【解答】

此题暂无解答

二、非连续性文本阅读

【答案】

A

D

①随着电话、互联网和手机的发展,传统书信因为不够方便快捷,正离我们越来越远。②因为传统书信特别的情感意义和珍藏价值,它不应该彻底消亡。③作为一种交流载体,传统书信被新的载体代替是时代的选择,只要人与人之间的交流没有停下来,不必沮丧和焦虑,要理性看待。

【考点】

科普阅读

社会科学类

【解析】

(1)本题考查文本内容的分析概括及手法分析,答题时找出选项对应的原文,然后比较得出正误。

(2)本题考查概括、分析材料内容的能力,答题时找出选项对应的原文,然后比较得出正误。

(3)本题考查筛选并整合文章信息的能力,作答时明确题目要求,筛选出正确信息,然后概括。

【解答】

A.“是语音交流取代了文字交流”错误,依据材料一的材料可知,混淆了“文字交流”和“传统书信”的概念,微信短信也有文字交流的功能;另外,语音交流有逐渐覆盖传统书信的趋势,但并没有已经取代。

D.“我们可以看出亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好”错误,看不出“亲笔写信的习惯,日本青年保持得更好”。材料一中的数据是中国大学生的做法,材料三的数据是日本青年的态度,态度和做法没有可比性。

结合“近二十年间,电话、互联网和手机汹涌而来,几乎瞬间击垮了传统家书的千年大厦。家书,那一张张曾经温暖人们心灵的信纸,正慢慢变得模糊起来”“在中国文化中,家书还兼具着家教的功能。长辈通过一封封家书,把人生体验、道德修养传授给自己的后代。中国近代思想家梁启超留下了2000余封家书,在这些书信里,他与孩子们讨论国家大事、人生哲学,表达父子间情感,督促子孙用功读书”“虽然书信越来越少了,但是亲情和友情并没有由此而变淡。通讯更便捷了,联系也更加频繁,我觉得感情仍然跟原来一样。书信的退出,应该是时代发展的必然趋势”等句子以及材料一的相关图片可以具体概括出答题要点。

三、现代文阅读

【答案】

B

①情节方面:与上文“吴矬子没事时就让田田给他读那一篇篇报道”形成呼应,同时引出下文王书记的“惊诧”与“疑惑”,推动了情节的发展。,②主题方面:,吴矬子角度:通过田田读报道,侧面表现吴矬子的炫耀心理,揭露了他的愚昧和落后。,领导干部角度:报道内容与三任县委书记实际工作效果形成反差,批判了一些领导干部只走过场,令行不一的虚浮作风。,媒体角度:“五年如一”的报道,也有对相关媒体不负责任发声的讽刺之意。

①“好风景”是反语,指不良工作作风。

②话里有批判有愤慨。批判前三任不解决群众实际困难,无所作为的形式主义作风。

③话里有反思有自嘲。反思自己工作不细致,自嘲险些步人后尘。

【考点】

小说阅读

【解析】

(1)本题考查小说内容及艺术特色分析鉴赏;主要是文意、主旨、情感、人物的心理表述不当;赏析一般为手法和特色概括不当;错误选项一般都是不会引起争议的硬伤;

(2)本题考查学生把握文中重要段落作用的能力。此类题要从内容和结构两方面思考回答。内容上回答思考的角度:概括主要内容,突出对象(形象)特征,表达情感,揭示、升华主题。结构上回答思考的角度:思考考查的句、段与题目、开头、上文、下文、结尾的关系。

(3)本题考查文章重要语句的理解分析;可从从内容(主旨)、结构、情感(气氛基调)上分析;

【解答】

B.“好逸恶劳”文中无明显体现,另外对其情感态度概括也有误;

前后照应上,“五年间已有三任县委书记来帮过吴矬子……小孙儿田田已上五年级,吴矬子没事的时候就让田田给他读那一篇篇报道”,照应了前文的情节;又和下文“田田被夸得不知好歹,说:这我早就会背了,爷爷每年都让我读几十遍呢。王书记……疑惑地问:这报纸刚刚印出来,你咋能年年都读几十遍呢?”“王书记一张张摊开,仔细一看,差点背过气去。原来,田田刚才背的,竟是一篇5年前的报道!每年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题。”相呼应,推动情节发展;

主题上,“虽然日子没啥起色,但想想全村就他吴矬子因穷而能上县报,心里很是受用”批判他不思进取,贫困却不以为耻,反以为荣的愚昧落后;

“再看照片,三位前任都像自己一样站在那棵弯腰槐旁与吴矬子合影,面上带着劳动之余幸福的笑意。王书记抬起目光,环顾了一周吴矬子破败不堪的院落,心里如坠石般沉重。他又重新审视那几张照片,发现吴矬子张张都是那件黑蓝褂子”可见所谓的干部帮助劳动根本没对贫困户的生活起到任何作用,批判了官员们走过场的形式主义作风;

“年的报纸除日期和领导的名字不一样、标题横排竖排不一样外,内文居然一字不差,且都是头题”批判了媒体的不负责任与敷衍塞责;

“这真是一处好风景啊”不是夸奖吴矬子家风景好,从“破败不堪的院落”“张张都是那件黑蓝褂子”可看出,他家五年如一日贫困不看,他所说的“风景”是指自己刚刚才发现的,前几任官员都到此处来搞形式主义扶贫,仿佛把此处当做“风景”来炫耀自己的亲民政绩,是反语,讽刺了官员们的形式主义作风;“苦笑”又可看出,他对自己也差点做了这类事有所反思,自嘲自己工作不细致,险些也和前任一样只走形式不干实事;

四、文言文阅读

【答案】

C

C

D

(4)(他们)砍下树木做武器,高举竹竿当旗帜,天下的老百姓像云那样集拢来,像回声那样应声而起,担着粮食如影随形似的那样紧紧跟着。

(5)假使拿崤山以东的各个国家与陈涉的军队比较长短,较量一下权势,衡量一下军力,简直不能相提并论。

【考点】

散文阅读

内容概括与分析

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)“此术”“阿房宫”作前句的宾语,不要断开, “繁刑严诛”“吏治刻深”结构对称,中间断开。

五、古代诗歌阅读

【答案】

C

(2)①意境营造:本诗以清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风为主要意象,营造出凄清萧瑟的意境;杜诗以急风、高天、无边落木、不尽长江为主要意象,营造出雄阔苍凉的意境。

②章法结构:本诗一、三联写景,二、四联抒情,两者穿插交错,景情转换灵动自然;杜诗前两联写景,后两联抒情,由景及情,层次清晰。

【考点】

表达方式(古代诗歌鉴赏)

意境

理解内容,概括归纳要点(古代诗歌鉴赏)

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)C项,“虚写”错误,应为“由上联回忆转入现实”。

(2)回答两首诗在诗歌意境营造上的不同这一问题时,先要读懂这两首诗,指出两诗中的主要意象。本诗抓取的是清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风等意象,而杜甫的《登高》以急风、高天、无边落木、不尽长江等为主要意象。然后准确概括出两首诗意境特点的不同,本诗的意境是凄清萧瑟的,《登高》的意境是雄阔苍凉的。回答两首诗在章法结构上的不同这一问题时,要抓住诗歌在起承转合上的特点,可以从两首诗每一联的内容和手法等角度来分析其章法的不同。本诗的首联写景,颔联抒情,颈联写景,尾联抒情,采用写景和抒情穿插交错的手法,景和情的转换灵动自然。而杜甫的《登高》一诗,采用的是先写景后抒情的章法结构,首联和颔联写景,颈联和尾联抒情,整首诗由景及情,层次显得非常清晰。据此作答即可。

六、情景默写

【答案】

(1)同是天涯沦落人,相逢何必曾相识

(2)是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子

(3)居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君

【考点】

名篇名句默写

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查学生默写常见名篇名句的能力。

注意以下词语的书写:沦、曾、庙。

七、选择题组

【答案】

D

C

C

【考点】

病句辨析修改

语境填句

成语的使用

【解析】

(1)本题考查学生正确使用词语、成语和关联词的能力。

“方面”,指在某事、某人或某物在某个范围或层面的相对或并列。“层次”,指系统在结构或功能方面的等级秩序。结合上文“包含

文化教育、科技意识和技能水平、思想观念等多个……”,可知是表示某个范围或层面的相对或并列,因此要用“方面”;

“风起云涌”,大风刮起,乌云涌现。比喻新事物相继兴起,声势很盛。”水涨船高”,水位升高,船身也随之浮起。比喻事物随着

它所凭借的基础的提高而增长提高。结合上文“随着产业结构的不断优化”可知“对专业技术、技能、文化素质等的要求”是在原有

基础的提高上提高。因此要用“水涨船高”;

“相反”,事物的两个方面相互排斥或对立。“然而”,连词。指从另一方面来说,表示转折关系。从上文“无论是农民工还是城市综

合能力不强的城市居民”和下文“具有较高素质的年轻大学生们”,可知是从相互对立的两方面来说的,因此要用“相反”;

“如虎添翼”,好像老虎长上了翅膀。比喻强有力的人得到帮助变得更加强有力。“如鱼得水”,好像鱼得到水一样。比喻有所凭借

。也比喻得到跟自己十分投合的人或对自己很合适的环境。从文中“就业的空间则会越来越大、渠道越来越宽”可知”具有较高素

质的年轻大学生们“找到了适合自己的环境,因此要用“如鱼得水”。

故选D.

(2)本题考查学生语言表达连贯的能力。

结合上句“劳动力素质的提升有利于产业升级的加速”,从主语一致的原则看排除BD;A项“而劳动力素质缓慢的升级是产业升级

延迟的原因”,主体对象落到“升级“不能照应“原因”,应该改为“而劳动力素质升级缓慢是产业升级延迟的原因”,排除A;再结合

后文“传统的生产经营已经很难满足市场需求”可知,该句要选“劳动力素质升级的缓慢会导致产业升级的延迟”。

故选C。

(3)本题考查学生辨析并修改病句的能力。

文中划横线的句子与上文的“随着产业结构的不断优化……”句式一致,排除答案A项和D项;

“无法维持正常的生产经营,甚至很难扩大规模“语序不当,关联词语“甚至”引出的往往是最轻的,它和“尤其”的递进顺序恰好相

反,属于逆向递进,“扩大规模”是比“正常生产经营”层次高。但用在“甚至”连接的句中,就要颠倒顺序,先说最重的,再引出轻

微、其次的,因此“扩大规模”在前,“正常的生产经营”在后,排除B项。

故选C.

【解答】

此题暂无解答

八、语言表达

【答案】

(1)贺寿对联:人间橡树千寻碧;大地蟠桃几度红

(2)端午节对联:绿艾墨门漆藻彩,青蒲注酒益芬芳

【考点】

对联

【解析】

此题暂无解析

【解答】

(1)本题考查的是语言文字运用能力。涉及对文字的理解、对信息的准确筛选和综合分析概括。答题时,首先要注意题目要求,其

次要领悟对联的含义及对联的拟写规律及样式。例如,根据“贺寿”的要求,可以推知对联内容与“橡树”“蟠桃”有关。因为橡树的

材质比较好,具有森林之王的美称,很多的国家都是将橡树当做是圣树,认为橡树是长寿和强壮、骄傲的象征;而“蟠桃”也是源

于桃树是仙木,仙桃可以益寿,自古以来就有“蟠桃贺寿”的传统风俗。故“人间橡树”与“大地蟠桃”是一个与“祝贺”有关的对联组合

。同样,过“端午节”,有在家门前悬挂艾草、饮雄黄酒的习俗,可知“绿艾县门”和“青蒲注酒”相对应,是一个与“端午节”有关的对

联组合。其它三字词组是强调事物特征的,根据对联对偶特点,对应考虑“贺寿”“端午节”下的事物,可以确定七字联。最后根据

对联“仄起平收”的规律,“碧”“彩”是仄声,“红”“芳是平声”,最后可确定两个组合中的上联、下联顺序。

【答案】

赏析:俗话说,得饶人处且饶人,在我们的生活中,充满了挫折和苦难,因此我们应该怀着一颗博大的胸怀和宽容之心,做一

个有胸怀的人。

【考点】

表达准确

见解阐述

【解析】

此题暂无解析

【解答】

本题考查学生语言表达之赏析句子的能力。

“理直也不要气壮,得理也要饶人”,充满了哲理意味,分别来自于俗语“理直气壮”“得理不饶人”,只是意思正好相反----得饶人处

且饶人,也就是对人对事要有一颗包容的心,不要太较真,即使自己是对的,也可以退一步,这是胸怀的博大,是做人的格局

。这样,路会更顺,更广,人生也会更幸福。根据这个意思,联系生活赏析其哲理性即可。注意语言的生动流畅及字数要求。

九、材料作文

【答案】

略

【考点】

材料作文

【解析】

此题暂无解析

【解答】

浪花深植海浪,常开不败固然好,但火花一闪即逝了亮出了其光采也明亮,留下了永恒的灿烂。选择不同,人生不同,不一样的人生有着不一样的精彩。立意时可选择以下几种:

像浪花一样的幸福。

像火花一样灿烂。

亮出生命的光彩。

美丽如花。

浪花的启示。

第3页 共16页 ◎ 第4页 共16页

第1页 共16页 ◎ 第2页 共16页

同课章节目录