统编版高中语文必修上册4.3《“探界者”钟扬》课件 (43张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册4.3《“探界者”钟扬》课件 (43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-16 15:01:13 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

“探界者”钟扬

叶雨婷

教学目标

知识与能力

通过典型事例,分析人物形象。

过程与方法

学习本文通过矛盾冲突和侧面描写展现人物精神风貌的手法

。

情感态度价值观

领悟钟扬在科研岗位上不懈追求的献身精神。

教学重点

分析钟扬的形象特点。

教学难点

人物通讯中如何展现人物形象的。

本文是一篇人物通讯。

01 本文体裁

人物通讯是指反映新闻人物为对象的通讯,他是以人物为中心报道对象,通过一个人物或一组人物新近的行动来反映时代特点和社会面貌的一种通讯形式。

人物通讯的特点有两个方面,可以称为“两条线”,一条是“过程线”,一条是思想线。

“过程线”是人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象。

“思想线”则是作者根据人物事迹所提炼出来的主题——中心思想,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

了解人物通讯的定义后,那我们可以想想看,什么样的人物容易被写成人物通讯呢?

各行各业的英雄模范人物

人们普遍关心的社会名流

体现出某种人生价值,对人民有贡献的普通人

某些对社会有警示作用的反面人物

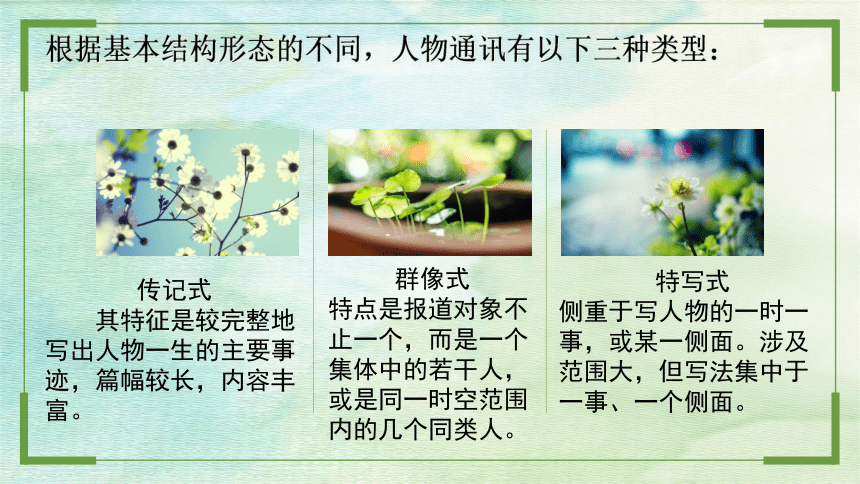

根据基本结构形态的不同,人物通讯有以下三种类型:

传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

群像式

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

特写式

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。涉及范围大,但写法集中于一事、一个侧面。

02

认识人物

认识人物

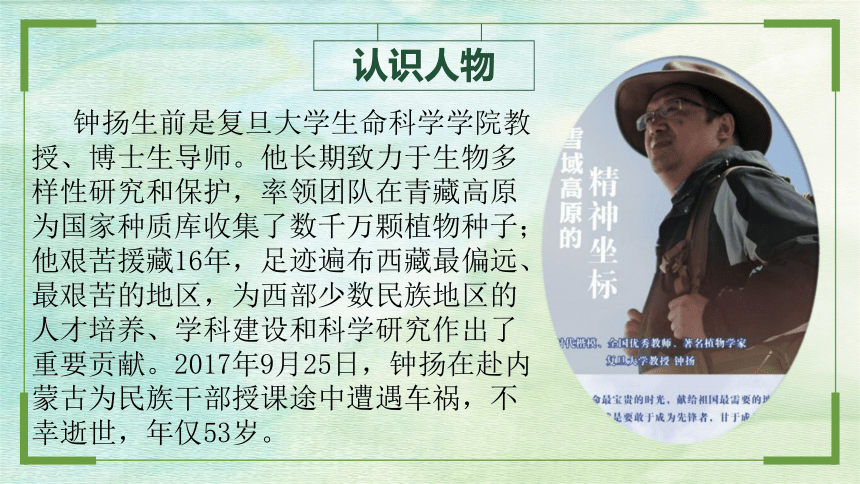

钟扬生前是复旦大学生命科学学院教授、博士生导师。他长期致力于生物多样性研究和保护,率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子;他艰苦援藏16年,足迹遍布西藏最偏远、最艰苦的地区,为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。2017年9月25日,钟扬在赴内蒙古为民族干部授课途中遭遇车祸,不幸逝世,年仅53岁。

主要事迹

钟扬长期致力于生物多样性研究和保护,率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子;钟扬援藏16年,足迹遍布西藏最偏远、最艰苦的地区,长期的高原工作让他积劳成疾,多次住进医院,但他都没有停下工作。多年来,钟扬为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。

颁奖词

钟扬颁奖词:立心天地厚

超越海拔六千米,抵达植物生长的最高极限,跋涉十六年,把论文写满高原。

倒下的时候双肩包里藏着你的初心、誓言和未了的心愿。

你热爱的藏波罗花,不屑于雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

预设问题

阅读全文,分析钟扬的形象特点。

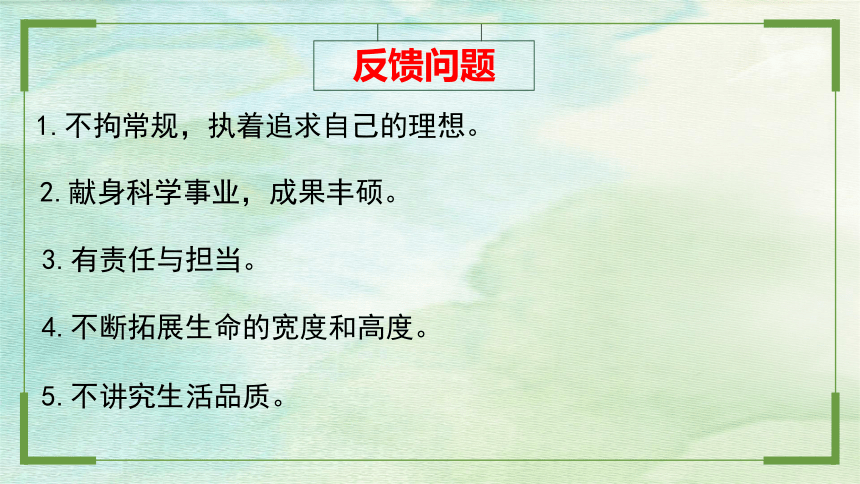

反馈问题

1.不拘常规,执着追求自己的理想。

2.献身科学事业,成果丰硕。

3.有责任与担当。

4.不断拓展生命的宽度和高度。

5.不讲究生活品质。

拓展练习

这篇通讯报道在表现人物优秀品质方面有哪些特点?

回顾:

一篇优秀的人物通讯有哪些写作技法?

(3)细节描写使人物栩栩如生

文学性:丰富细节

(1)围绕主题选取典型事件

(2)小标题清晰明白,结构统一

新闻性:突显重点

总结

本文在表现人物优秀品质方面的特点:

1.细节描写生动传神。

2.采用小标题的形式。

4.善于用事实说话。

5.运用正侧面描写相结合的手法。

6.引用人物自己的话来塑造人物形象。

THANK YOU

When a cigarette falls in love with a match,it is destined to be hurt.When a cigarette falls in love with a match,it is destined to be hurt.

①2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农科研事业)

②1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。(解放思想,破除迷信,敢于创新)

④1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。(坚持真理,实事求是)

反馈问题

拓展练习

分析新闻标题的艺术性。

课堂小结

1.本节课梳理了人物通讯的特点。

2.学习了袁隆平的典型事迹。

教学目标

知识与能力

1.学习人物通讯的细节描写。

2.学习人物通讯的写作特点。

过程与方法

通过分节阅读学习细节描写。

情感态度价值观

学习袁隆平为科技献身的精神。

教学重点

学习文章所用的细节描写。

教学难点

分析细节描写在人物通讯中的作用。

预设问题

这篇人物通讯有哪些精彩的细节描写?细节描写在人物通讯中有什么作用?

反馈问题

1.细节描写,是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

人物描写(一位老人眯起双眼—走下了稻田),几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”!

1964年7月5日,——突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

作者用了什么样的结构和手法将这些具体的事例贯穿起来的?

(1)导语——小标题(布局谋篇精细、巧妙)

使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

作者用了什么样的结构和手法将这些具体的事例贯穿起来的?

(2)记叙为主,夹以描写、议论、说明

多种灵活的表达方式:

袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程

(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

课堂小结

细节描写的具体内容。

喜看稻菽千重浪

记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

知识与能力

1.学习文章标题的特点与作用。

2.学习文章结构的划分。

过程与方法

1.分析本文标题的特点以及小标题的作用。

2.概括文章结构与每部分内容。

情感态度与价值观

1.尊重劳动、热爱劳动,树立正确的劳动观念。

2.学习袁隆平的精神。

教学重点

学习文章结构的划分。

教学难点

了解新闻标题的作用以及特点

预设问题

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

DREAM

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

(总分;使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。)

实践是他发现真理的途径

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

那是1960年7月的一天,下课铃响后,……匆匆赶到试验田。

(热爱并献身于农科研事业)

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

反馈问题

创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

实事求是是他的立场和态度

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

引领“绿色革命”是他的心愿

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

正题,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

副题,实题,点明所报道的人物。

拓展练习

1.借用诗句,生动形象,富有神韵和文采。

2.题目重在描述研究的结果(“喜看”),四个小标题重在揭示“喜看”的原因。

3.题目中的“喜看”含义丰富:既写出了袁隆平获得国家最高科技奖的心情,也写出了作者及人民看到袁隆平做出巨大贡献的喜悦和激动。

4.“千重浪”形象地描绘了水稻研究的广阔远景,鼓舞和振奋人心。

拓展练习

分析新闻标题的艺术性。

思考:

文章第一部分提到“中国的稻田里如何走出了袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”请结合文章内容简述原因,并分析这句话在文中的作用。

中国出现袁隆平这样一位农业科学家,是由中国国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任。

主观原因

客观原因

20世纪五六十年代的饥馑给袁隆平留下了刻骨铭心的印象,这使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。

内容上,肯定了袁隆平对中国乃至世界作出的巨大贡献;

结构上,承上启下,具有过渡作用;

表达效果上,这句话提出问题,具有指导读者阅读的作用。

作用

思考:

文章是如何回顾袁隆平“在实践中发现真理”的?这样处理的目的是什么?

(1)文章先写袁隆平发现奇特稻禾时惊喜万分;接着写他播种稻禾种子,满怀希望;再写他发现稻禾秧苗参差不齐,略过失望;最后写他详细研究,反复计算证明,发现真理。

(2)这样处理的目的是使人们强烈地感受到袁隆平成功背后的艰辛付出与不懈努力。

“探界者”钟扬

叶雨婷

教学目标

知识与能力

通过典型事例,分析人物形象。

过程与方法

学习本文通过矛盾冲突和侧面描写展现人物精神风貌的手法

。

情感态度价值观

领悟钟扬在科研岗位上不懈追求的献身精神。

教学重点

分析钟扬的形象特点。

教学难点

人物通讯中如何展现人物形象的。

本文是一篇人物通讯。

01 本文体裁

人物通讯是指反映新闻人物为对象的通讯,他是以人物为中心报道对象,通过一个人物或一组人物新近的行动来反映时代特点和社会面貌的一种通讯形式。

人物通讯的特点有两个方面,可以称为“两条线”,一条是“过程线”,一条是思想线。

“过程线”是人物生活的经历或事件发展的过程,它是事物的表面现象。

“思想线”则是作者根据人物事迹所提炼出来的主题——中心思想,它贯穿于人物的典型事迹中,反映着事物的本质意义。

了解人物通讯的定义后,那我们可以想想看,什么样的人物容易被写成人物通讯呢?

各行各业的英雄模范人物

人们普遍关心的社会名流

体现出某种人生价值,对人民有贡献的普通人

某些对社会有警示作用的反面人物

根据基本结构形态的不同,人物通讯有以下三种类型:

传记式

其特征是较完整地写出人物一生的主要事迹,篇幅较长,内容丰富。

群像式

特点是报道对象不止一个,而是一个集体中的若干人,或是同一时空范围内的几个同类人。

特写式

侧重于写人物的一时一事,或某一侧面。涉及范围大,但写法集中于一事、一个侧面。

02

认识人物

认识人物

钟扬生前是复旦大学生命科学学院教授、博士生导师。他长期致力于生物多样性研究和保护,率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子;他艰苦援藏16年,足迹遍布西藏最偏远、最艰苦的地区,为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。2017年9月25日,钟扬在赴内蒙古为民族干部授课途中遭遇车祸,不幸逝世,年仅53岁。

主要事迹

钟扬长期致力于生物多样性研究和保护,率领团队在青藏高原为国家种质库收集了数千万颗植物种子;钟扬援藏16年,足迹遍布西藏最偏远、最艰苦的地区,长期的高原工作让他积劳成疾,多次住进医院,但他都没有停下工作。多年来,钟扬为西部少数民族地区的人才培养、学科建设和科学研究作出了重要贡献。

颁奖词

钟扬颁奖词:立心天地厚

超越海拔六千米,抵达植物生长的最高极限,跋涉十六年,把论文写满高原。

倒下的时候双肩包里藏着你的初心、誓言和未了的心愿。

你热爱的藏波罗花,不屑于雕梁画栋,只绽放在高山砾石之间。

预设问题

阅读全文,分析钟扬的形象特点。

反馈问题

1.不拘常规,执着追求自己的理想。

2.献身科学事业,成果丰硕。

3.有责任与担当。

4.不断拓展生命的宽度和高度。

5.不讲究生活品质。

拓展练习

这篇通讯报道在表现人物优秀品质方面有哪些特点?

回顾:

一篇优秀的人物通讯有哪些写作技法?

(3)细节描写使人物栩栩如生

文学性:丰富细节

(1)围绕主题选取典型事件

(2)小标题清晰明白,结构统一

新闻性:突显重点

总结

本文在表现人物优秀品质方面的特点:

1.细节描写生动传神。

2.采用小标题的形式。

4.善于用事实说话。

5.运用正侧面描写相结合的手法。

6.引用人物自己的话来塑造人物形象。

THANK YOU

When a cigarette falls in love with a match,it is destined to be hurt.When a cigarette falls in love with a match,it is destined to be hurt.

①2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。(热爱并献身于农科研事业)

②1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。(勇于实践,敢于探索)

③1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。(解放思想,破除迷信,敢于创新)

④1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。(坚持真理,实事求是)

⑤1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。(坚持真理,实事求是)

反馈问题

拓展练习

分析新闻标题的艺术性。

课堂小结

1.本节课梳理了人物通讯的特点。

2.学习了袁隆平的典型事迹。

教学目标

知识与能力

1.学习人物通讯的细节描写。

2.学习人物通讯的写作特点。

过程与方法

通过分节阅读学习细节描写。

情感态度价值观

学习袁隆平为科技献身的精神。

教学重点

学习文章所用的细节描写。

教学难点

分析细节描写在人物通讯中的作用。

预设问题

这篇人物通讯有哪些精彩的细节描写?细节描写在人物通讯中有什么作用?

反馈问题

1.细节描写,是丰富通讯信息、把人物写得栩栩如生、把来龙去脉交代清楚的重要手段。

人物描写(一位老人眯起双眼—走下了稻田),几个动词突出了人物工作之认真细心,对科学的严谨,一丝不苟。这段文字描写了一位平凡的“农民”形象,正是这平凡的外貌与伟大的贡献形成了极大的反差,更突出了袁隆平的不平凡——深入实践。

突然,他那敏锐的目光停留在一蔸形态特异、鹤立鸡群的水稻植株上。他屏气静神地伸出双手,欣喜地抚摸着那可爱的稻穗,激动得几乎要喊出声来”!

1964年7月5日,——突然他的目光停留在一棵雄花花药不开裂,性状奇特的植株上,这正是退化了的雄蕊。他马上把这株洞庭早籼天然雄性不育株用布条标记。袁隆平欣喜异常,水稻雄性不育植株,终于找到了。

作者用了什么样的结构和手法将这些具体的事例贯穿起来的?

(1)导语——小标题(布局谋篇精细、巧妙)

使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。

实践是他发现真理的途径

创新是他的灵魂和本质

实事求是是他的立场和态度

引领“绿色革命”是他的心愿

工作态度、方法

学术精神、品格

道德操守、准则

个人理想、志向

作者用了什么样的结构和手法将这些具体的事例贯穿起来的?

(2)记叙为主,夹以描写、议论、说明

多种灵活的表达方式:

袁隆平是怎样发现真理的,采用了倒叙的手法,追述了袁隆平科学实践的过程

(那是1960年7月的一天——发起了挑战):发现特异稻(欣喜)→护理特异稻(满怀希望)→试种特异稻(失望)→分析研究(自信)→发现真理(收获)

课堂小结

细节描写的具体内容。

喜看稻菽千重浪

记首届国家最高科技奖获得者袁隆平

知识与能力

1.学习文章标题的特点与作用。

2.学习文章结构的划分。

过程与方法

1.分析本文标题的特点以及小标题的作用。

2.概括文章结构与每部分内容。

情感态度与价值观

1.尊重劳动、热爱劳动,树立正确的劳动观念。

2.学习袁隆平的精神。

教学重点

学习文章结构的划分。

教学难点

了解新闻标题的作用以及特点

预设问题

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

DREAM

这篇通讯在结构上有哪些特点?课文的第一段与后面的四个小标题是什么样的关系?

(总分;使用小标题,条理清晰明白,重点突出,能在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息。)

实践是他发现真理的途径

2001年春节刚过,袁隆平领奖前仍在稻田里工作。

那是1960年7月的一天,下课铃响后,……匆匆赶到试验田。

(热爱并献身于农科研事业)

1960年袁隆平敏锐地发现了“天然杂交稻”的杂种第一代。

(勇于实践,敢于探索)→不怕吃苦,勤于实践

反馈问题

创新是他的灵魂和本质

1964年袁隆平终于找到了水稻雄性不育植株。

(解放思想,破除迷信,敢于创新)→挑战权威,不断创新

实事求是是他的立场和态度

1992年袁隆平发表文章批判贬斥杂交稻的文章。

1993年袁隆平要求对推广“玉米稻”持慎重态度。

(坚持真理,实事求是)→捍卫真理,力排众议

引领“绿色革命”是他的心愿

1986年以来,袁隆平提出并实现了杂交水稻育种的战略思想,为我国粮食大幅度增产作出了突出贡献。袁隆平的两个心愿,要引导一场新的“绿色革命”。

(矢志为中国和世界人民作贡献)→挑战自我,不断进取

文章的题目就是文章的“眼睛”,尤其是新闻类文章,它要在第一时间传达出消息中最重要、最吸引人的信息,请分析本文题目的特点。

正题,引用了毛泽东1959年写的《七律·回韶山》中的诗句,表达了作者对袁隆平研究成果和突出贡献的赞叹。

副题,实题,点明所报道的人物。

拓展练习

1.借用诗句,生动形象,富有神韵和文采。

2.题目重在描述研究的结果(“喜看”),四个小标题重在揭示“喜看”的原因。

3.题目中的“喜看”含义丰富:既写出了袁隆平获得国家最高科技奖的心情,也写出了作者及人民看到袁隆平做出巨大贡献的喜悦和激动。

4.“千重浪”形象地描绘了水稻研究的广阔远景,鼓舞和振奋人心。

拓展练习

分析新闻标题的艺术性。

思考:

文章第一部分提到“中国的稻田里如何走出了袁隆平这样一位世界级的农业科学家?”请结合文章内容简述原因,并分析这句话在文中的作用。

中国出现袁隆平这样一位农业科学家,是由中国国情决定的。中国是一个农业大国,自古以来就有“民以食为天”的说法,是历史赋予这位知识分子、伟大的农业科学家的责任。

主观原因

客观原因

20世纪五六十年代的饥馑给袁隆平留下了刻骨铭心的印象,这使他产生了不畏艰难攀登科学高峰的勇气和胆量。

内容上,肯定了袁隆平对中国乃至世界作出的巨大贡献;

结构上,承上启下,具有过渡作用;

表达效果上,这句话提出问题,具有指导读者阅读的作用。

作用

思考:

文章是如何回顾袁隆平“在实践中发现真理”的?这样处理的目的是什么?

(1)文章先写袁隆平发现奇特稻禾时惊喜万分;接着写他播种稻禾种子,满怀希望;再写他发现稻禾秧苗参差不齐,略过失望;最后写他详细研究,反复计算证明,发现真理。

(2)这样处理的目的是使人们强烈地感受到袁隆平成功背后的艰辛付出与不懈努力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读