10.2 《师说》课件35张PPT 2021-2022学年高中语文部编版必修上册

文档属性

| 名称 | 10.2 《师说》课件35张PPT 2021-2022学年高中语文部编版必修上册 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-17 08:43:56 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

杏坛图

杏坛的典故最早出自于庄子的一则寓言,说孔子到处聚徒授业,休息的时候,就坐在杏坛之上。后来人们就根此,把“杏坛”称作孔子讲学的地方,也泛指聚众讲学的场所。

杏林:晋人葛洪《神仙传·董奉》里说,董奉为医,但是不收病人的钱,却有一个要求:病重者愈种五棵杏树,病轻者愈种一棵杏树。几年后,杏树结果了。董奉又说,如果谁要买杏,不要钱,用谷子换。他用这些谷子接济贫乏者。后来,人们就用“杏林”来形容董奉为民谋利益的事。又将“杏林”引申为“杏林春暖”,“誉满杏林”等,但都是指那些医道非凡或医德高尚的人。

师 说

韩愈

作者简介

韩愈(768——824)字退之,唐代河南河阳人(今河南孟县)。著名文学家,哲学家。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大散文家:

韩愈、柳宗元

欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、 苏轼、苏辙。

因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为韩昌黎,死后谥“文”,故又称“韩文公“。

唐代中叶韩愈、柳宗元作为领袖发起的以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

以“文以载道”为理论核心,以儒学复古为号召,以先秦两汉优秀散文为楷模,用刚健质朴的散文取代绮丽柔靡的骈文,以达到张扬道统,革新文风和文体的目的。

主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

古文运动

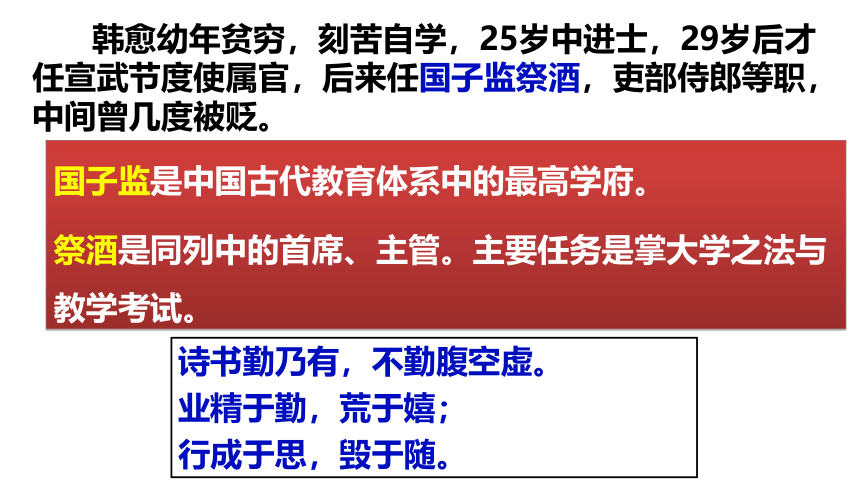

韩愈幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

诗书勤乃有,不勤腹空虚。

业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随。

国子监是中国古代教育体系中的最高学府。

祭酒是同列中的首席、主管。主要任务是掌大学之法与教学考试。

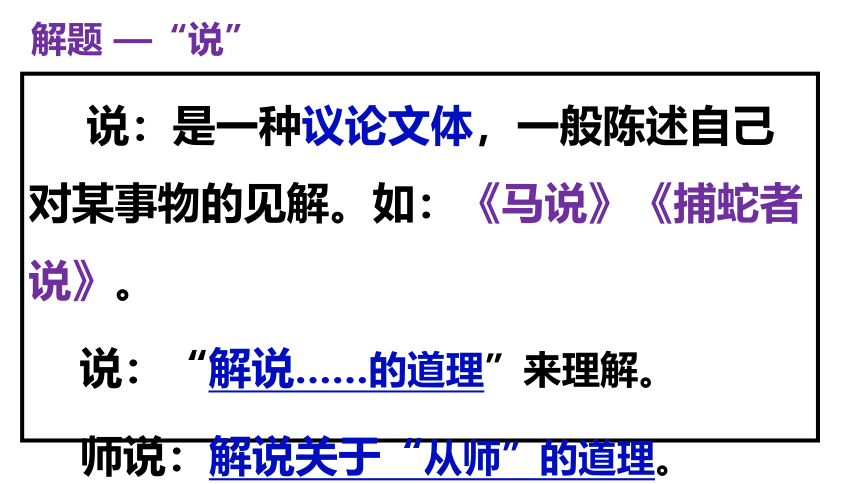

解题 —“说”

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。如:《马说》《捕蛇者说》。

说:“解说……的道理”来理解。

师说:解说关于“从师”的道理。

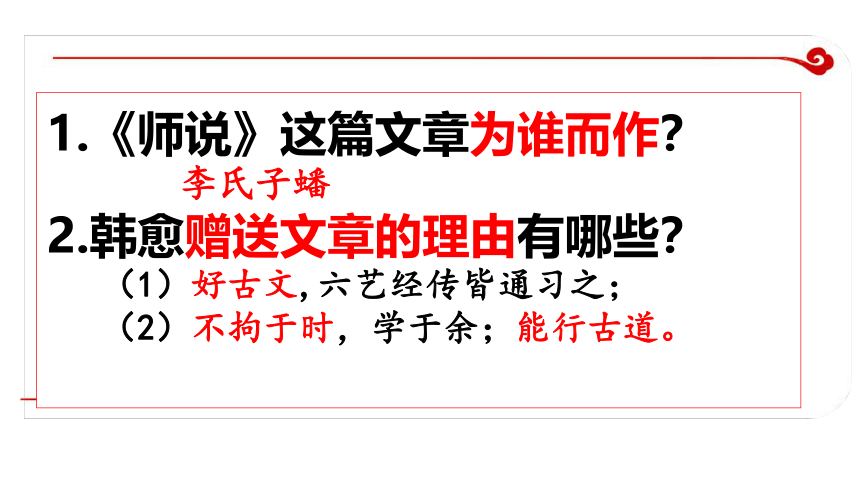

1.《师说》这篇文章为谁而作?

李氏子蟠

2.韩愈赠送文章的理由有哪些?

(1)好古文,六艺经传皆通习之;

(2)不拘于时,学于余;能行古道。

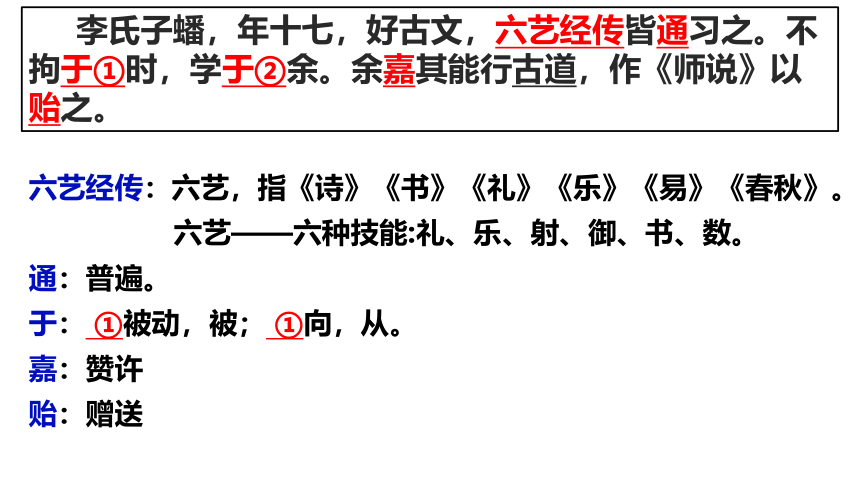

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于①时,学于②余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

六艺——六种技能:礼、乐、射、御、书、数。

通:普遍。

于: ①被动,被; ①向,从。

嘉:赞许

贻:赠送

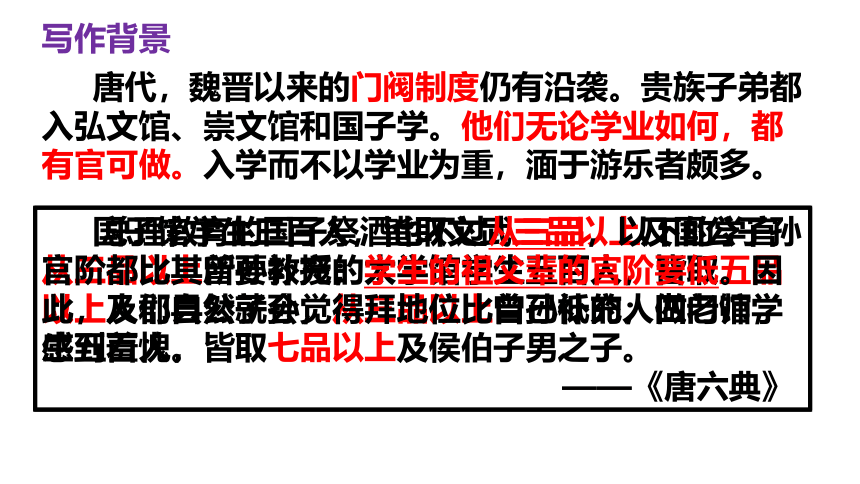

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。入学而不以学业为重,湎于游乐者颇多。

国子馆学生三百人,皆取文武三品以上及国公子孙从三品以上曾孙补充;太学馆学生五百人,皆取五品以上及郡县公子孙,从三品以上曾孙补充;四门馆学生五百人,皆取七品以上及侯伯子男之子。

——《唐六典》

总理教育的国子祭酒也不过从三品,以下的学官官阶都比其所要教授的学生的祖父辈的官阶要低。因此,人们自然就会觉得拜地位比自己低的人做老师,感到羞愧。

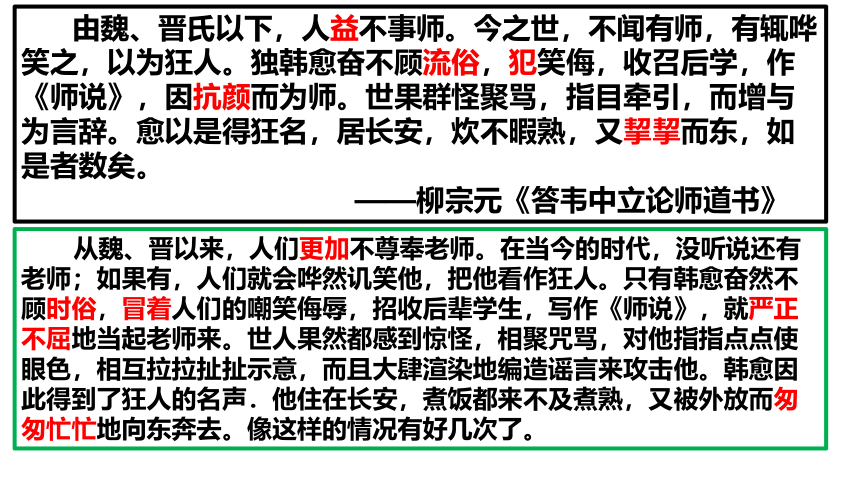

由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

从魏、晋以来,人们更加不尊奉老师。在当今的时代,没听说还有老师;如果有,人们就会哗然讥笑他,把他看作狂人。只有韩愈奋然不顾时俗,冒着人们的嘲笑侮辱,招收后辈学生,写作《师说》,就严正不屈地当起老师来。世人果然都感到惊怪,相聚咒骂,对他指指点点使眼色,相互拉拉扯扯示意,而且大肆渲染地编造谣言来攻击他。韩愈因此得到了狂人的名声.他住在长安,煮饭都来不及煮熟,又被外放而匆匆忙忙地向东奔去。像这样的情况有好几次了。

解读第一段

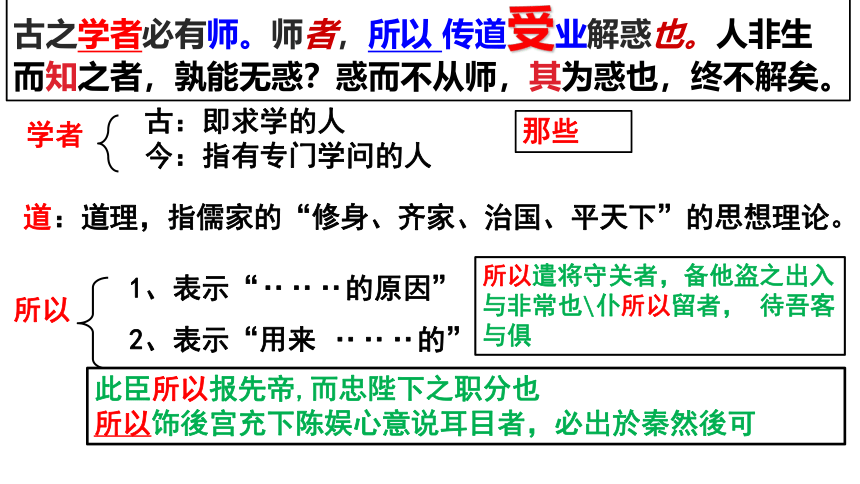

古之学者必有师。师者,所以 传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古:即求学的人

今:指有专门学问的人

学者

1、表示“‥‥‥的原因”

2、表示“用来 ‥‥‥的”

所以

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也\仆所以留者, 待吾客与俱

此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也

所以饰後宫充下陈娱心意说耳目者,必出於秦然後可

那些

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

惑①而不从师,其为惑②也,终不解矣。

惑:①v,有疑惑 ②n,疑难的问题

从:v,跟从,追随。

为:v,作为,成为。

解:解决。

乎 :①介词,在。②作“于”用,比的意思。

闻:知道,懂得。

固:本来

从:追随,跟随,省略了宾语(之)。

师:意动,“以……为老师”。

生乎①吾前,其闻道也固先乎②吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:v,学习。

庸:疑问词,岂,哪。

年:年龄,生年。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:所+v=名词结构,…的地方,…的人。

也:句末语气词,表判断。

提出中心论点:

正面阐述道理

古之学者必有师。

②从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

③从师的标准:

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段

师者,所以传道受业解惑也。

①教师的职责:

你如何看待教师的“传道、受业、解惑”这三者之间的关系?

综合探究

第一层,授业,即教书。教授学业,解答疑惑。(教书匠)

第二层,传道,即育人。启人心智,导人向好。(教育家)

立德树人

育人为本,德育为先

老师,无时无处不在!

学习,随时随地都行!

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

从师的必要性:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

择师的标准:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?是故,无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

教师的职能作用:

古之学者( )必有师,师者,所以( )传道受( )业解惑也。人非生而知( )之者,孰能无惑?惑而不从师,其( )为惑也,终不解矣。生乎吾前,其( )闻( )道也固( )先乎( )吾,吾从而师之( ),生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道( )也,夫庸( )知其年之后生于吾乎?是故( ),无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

求学的人

用来……的、

传授。通“授”

懂得

那,指示代词

他,人称代词

本来

知道、懂得

相当于“于”

“以之为师”

学习道理

岂,哪

因此

无论、不分

解读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。

师:动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

论证2:批判当时耻学于师的社会风气。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

v,超出

还,副词

一般人 普通人 \许多的人

n-v,低于,相差。

意动,“以…为耻”

...的原因

语副词,表揣度,大概

古今——纵向对比:圣益圣,愚益愚

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

代词,他的

意动

adj,糊涂

古时指文章的断句

有的

(助其)学习

遗漏,舍弃

小的方面学习

“否”

提宾标志,不知句读,不解惑

其子——其身

择师——耻师 对比:未见其明

聪明,明智

自己

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

…的人

类

如此,这样;表示引文、话结束或有所省略

相似

代词,当老师的(或当学生的)

学问道德水平

足够

地位高

近于阿谀

并列,不屑与之并列

竟然,表转折

比得上

不齿:指不屑与之并列,表示鄙视。

不耻:不顾羞耻不以为有失体面。

地位低

恢复

巫医乐师百工之人

士大夫之族 对比(怪)

1、纵比:

古之圣人,从师而问; 今之众人,耻学于师。

2、自身

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在

自相矛盾的从师态度指出“小学而大遗”的谬误

批判当时社会上轻视师道的风气

解读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的,永久的。

意动

类,辈

泛指多数。三人成虎、士别三日当刮目相待

像

句末语气词,罢了

这

研究

学问和技艺

举例论证——以孔子为例,论证从师的正确态度

超过

不一定

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

倒装句式判断:

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

1.夜以继日

2.臣是以无请也

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

居庙堂之高

疑问句中代词或带疑问代词的短语作宾语,前置。

否定句中,代词作宾语,前置。

借助结构助词“是”把宾语提前。

倒装句式:

举 例

C22

1

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

2

3

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

复习

规律

借助结构助词“之”把宾语提前。

介词“以”的宾语常前置。

倒装句式:

举 例

C22

4

1.宋何罪之有

2.师道之不复

复习

规律

5

1.夜以继日

2.臣是以无请也

介词结构作状语后置。

介宾短语作状语后置。

用“之”后置定语。

倒装句式:

举 例

1

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

2

3

1.蚓无爪牙之利

2.居庙堂之高

1.贪于财货

2.生乎吾前

复习

规律

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,。

虚词用法:

举 例

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表停顿语气

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

虚词用法:

举 例

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

(1)老师的职责是什么?

师者,所以传道受业解惑也

(2)求学的人为什么要从师学习?

人非生而知之者,孰能无惑,惑而不从师,其为惑也,终不解矣

(3)择师的标准和态度是什么

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

(4)作者引述孔子的言行,阐述了什么观点 作出了什么论断

弟子不必不如师,师不必贤于弟子

杏坛图

杏坛的典故最早出自于庄子的一则寓言,说孔子到处聚徒授业,休息的时候,就坐在杏坛之上。后来人们就根此,把“杏坛”称作孔子讲学的地方,也泛指聚众讲学的场所。

杏林:晋人葛洪《神仙传·董奉》里说,董奉为医,但是不收病人的钱,却有一个要求:病重者愈种五棵杏树,病轻者愈种一棵杏树。几年后,杏树结果了。董奉又说,如果谁要买杏,不要钱,用谷子换。他用这些谷子接济贫乏者。后来,人们就用“杏林”来形容董奉为民谋利益的事。又将“杏林”引申为“杏林春暖”,“誉满杏林”等,但都是指那些医道非凡或医德高尚的人。

师 说

韩愈

作者简介

韩愈(768——824)字退之,唐代河南河阳人(今河南孟县)。著名文学家,哲学家。古文运动的倡导者。苏轼称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

唐宋八大散文家:

韩愈、柳宗元

欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、 苏轼、苏辙。

因为昌黎(现河北省昌黎)韩氏是望族,所以后人称之为韩昌黎,死后谥“文”,故又称“韩文公“。

唐代中叶韩愈、柳宗元作为领袖发起的以提倡古文、反对骈文为特点的文体改革运动。

以“文以载道”为理论核心,以儒学复古为号召,以先秦两汉优秀散文为楷模,用刚健质朴的散文取代绮丽柔靡的骈文,以达到张扬道统,革新文风和文体的目的。

主张学习先秦、两汉“言之有物”、“言贵创新”的优秀散文,坚决摒弃只讲形式不重内容华而不实的文风。

古文运动

韩愈幼年贫穷,刻苦自学,25岁中进士,29岁后才任宣武节度使属官,后来任国子监祭酒,吏部侍郎等职,中间曾几度被贬。

诗书勤乃有,不勤腹空虚。

业精于勤,荒于嬉;

行成于思,毁于随。

国子监是中国古代教育体系中的最高学府。

祭酒是同列中的首席、主管。主要任务是掌大学之法与教学考试。

解题 —“说”

说:是一种议论文体,一般陈述自己对某事物的见解。如:《马说》《捕蛇者说》。

说:“解说……的道理”来理解。

师说:解说关于“从师”的道理。

1.《师说》这篇文章为谁而作?

李氏子蟠

2.韩愈赠送文章的理由有哪些?

(1)好古文,六艺经传皆通习之;

(2)不拘于时,学于余;能行古道。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之。不拘于①时,学于②余。余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

六艺经传:六艺,指《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

六艺——六种技能:礼、乐、射、御、书、数。

通:普遍。

于: ①被动,被; ①向,从。

嘉:赞许

贻:赠送

写作背景

唐代,魏晋以来的门阀制度仍有沿袭。贵族子弟都入弘文馆、崇文馆和国子学。他们无论学业如何,都有官可做。入学而不以学业为重,湎于游乐者颇多。

国子馆学生三百人,皆取文武三品以上及国公子孙从三品以上曾孙补充;太学馆学生五百人,皆取五品以上及郡县公子孙,从三品以上曾孙补充;四门馆学生五百人,皆取七品以上及侯伯子男之子。

——《唐六典》

总理教育的国子祭酒也不过从三品,以下的学官官阶都比其所要教授的学生的祖父辈的官阶要低。因此,人们自然就会觉得拜地位比自己低的人做老师,感到羞愧。

由魏、晋氏以下,人益不事师。今之世,不闻有师,有辄哗笑之,以为狂人。独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为师。世果群怪聚骂,指目牵引,而增与为言辞。愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。

——柳宗元《答韦中立论师道书》

从魏、晋以来,人们更加不尊奉老师。在当今的时代,没听说还有老师;如果有,人们就会哗然讥笑他,把他看作狂人。只有韩愈奋然不顾时俗,冒着人们的嘲笑侮辱,招收后辈学生,写作《师说》,就严正不屈地当起老师来。世人果然都感到惊怪,相聚咒骂,对他指指点点使眼色,相互拉拉扯扯示意,而且大肆渲染地编造谣言来攻击他。韩愈因此得到了狂人的名声.他住在长安,煮饭都来不及煮熟,又被外放而匆匆忙忙地向东奔去。像这样的情况有好几次了。

解读第一段

古之学者必有师。师者,所以 传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

古:即求学的人

今:指有专门学问的人

学者

1、表示“‥‥‥的原因”

2、表示“用来 ‥‥‥的”

所以

所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也\仆所以留者, 待吾客与俱

此臣所以报先帝,而忠陛下之职分也

所以饰後宫充下陈娱心意说耳目者,必出於秦然後可

那些

道:道理,指儒家的“修身、齐家、治国、平天下”的思想理论。

惑①而不从师,其为惑②也,终不解矣。

惑:①v,有疑惑 ②n,疑难的问题

从:v,跟从,追随。

为:v,作为,成为。

解:解决。

乎 :①介词,在。②作“于”用,比的意思。

闻:知道,懂得。

固:本来

从:追随,跟随,省略了宾语(之)。

师:意动,“以……为老师”。

生乎①吾前,其闻道也固先乎②吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?

师:v,学习。

庸:疑问词,岂,哪。

年:年龄,生年。

是故无贵无贱, 无长无少,道之所存,师之所存也。

是故:所以,因此。

之:放在主谓之间,取消句子的独立性。

所:所+v=名词结构,…的地方,…的人。

也:句末语气词,表判断。

提出中心论点:

正面阐述道理

古之学者必有师。

②从师的原因:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

③从师的标准:

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

第一段

师者,所以传道受业解惑也。

①教师的职责:

你如何看待教师的“传道、受业、解惑”这三者之间的关系?

综合探究

第一层,授业,即教书。教授学业,解答疑惑。(教书匠)

第二层,传道,即育人。启人心智,导人向好。(教育家)

立德树人

育人为本,德育为先

老师,无时无处不在!

学习,随时随地都行!

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

从师的必要性:

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

择师的标准:

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?是故,无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

教师的职能作用:

古之学者( )必有师,师者,所以( )传道受( )业解惑也。人非生而知( )之者,孰能无惑?惑而不从师,其( )为惑也,终不解矣。生乎吾前,其( )闻( )道也固( )先乎( )吾,吾从而师之( ),生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道( )也,夫庸( )知其年之后生于吾乎?是故( ),无( )贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

求学的人

用来……的、

传授。通“授”

懂得

那,指示代词

他,人称代词

本来

知道、懂得

相当于“于”

“以之为师”

学习道理

岂,哪

因此

无论、不分

解读第二段

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣 !

师道:从师学习的风尚。

师:动词,从师学习; 道:名词,风尚。

欲:动词,想要。

论证2:批判当时耻学于师的社会风气。

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

v,超出

还,副词

一般人 普通人 \许多的人

n-v,低于,相差。

意动,“以…为耻”

...的原因

语副词,表揣度,大概

古今——纵向对比:圣益圣,愚益愚

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

代词,他的

意动

adj,糊涂

古时指文章的断句

有的

(助其)学习

遗漏,舍弃

小的方面学习

“否”

提宾标志,不知句读,不解惑

其子——其身

择师——耻师 对比:未见其明

聪明,明智

自己

巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

…的人

类

如此,这样;表示引文、话结束或有所省略

相似

代词,当老师的(或当学生的)

学问道德水平

足够

地位高

近于阿谀

并列,不屑与之并列

竟然,表转折

比得上

不齿:指不屑与之并列,表示鄙视。

不耻:不顾羞耻不以为有失体面。

地位低

恢复

巫医乐师百工之人

士大夫之族 对比(怪)

1、纵比:

古之圣人,从师而问; 今之众人,耻学于师。

2、自身

对其子,择师而教;

对其身,耻学于师。

3、横比:

百工之人,不耻相师;

士大夫:群聚而笑之。

是否尊师重道,是圣愚分野的关键所在

自相矛盾的从师态度指出“小学而大遗”的谬误

批判当时社会上轻视师道的风气

解读第三段

圣人无常师。孔子师郯子、苌弘、师襄、老聃 。郯子之徒,其贤不及孔子。孔子曰:三人行,则必有我师。是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

固定的,永久的。

意动

类,辈

泛指多数。三人成虎、士别三日当刮目相待

像

句末语气词,罢了

这

研究

学问和技艺

举例论证——以孔子为例,论证从师的正确态度

超过

不一定

中心论点:古之学者必有师

提出中心论点,阐述师的作用和择师的标准

(一段)

(二段)

批判当时的坏风气

(三段)

1、中心论点

2、师的作用

3、择师的标准

1、古今对比(纵比)

2、自己与 孩子对比

3、巫医、乐师等与士大夫对比

(自比)

(横比)

以孔子为例,论证从师的正确态度

(四段)

交代写作的缘由,发出倡议:好古文,行古道!

阐述道理

反面、对比论证

正面、事例论证

1.夫庸知其年之先后生于吾乎

2.其皆出于此乎

3.而耻学于师

4.不拘于时,学于余

5.于其身也,则耻师焉

6.不拘于时,学于余

7.师不必贤于弟子

8.故燕王欲结于君

9.公与之乘,战于长勺

10.积于今六十岁矣

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

倒装句式判断:

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

1.夜以继日

2.臣是以无请也

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

居庙堂之高

疑问句中代词或带疑问代词的短语作宾语,前置。

否定句中,代词作宾语,前置。

借助结构助词“是”把宾语提前。

倒装句式:

举 例

C22

1

1.大王来何操?

2.夫晋,何厌之有?

2

3

1.古之人不余欺也。

2.而莫之知也。

1.唯才是举

2.尚何芋是甘乎

复习

规律

借助结构助词“之”把宾语提前。

介词“以”的宾语常前置。

倒装句式:

举 例

C22

4

1.宋何罪之有

2.师道之不复

复习

规律

5

1.夜以继日

2.臣是以无请也

介词结构作状语后置。

介宾短语作状语后置。

用“之”后置定语。

倒装句式:

举 例

1

1.何不试之以足

2.苛政猛于虎也

2

3

1.蚓无爪牙之利

2.居庙堂之高

1.贪于财货

2.生乎吾前

复习

规律

代词,他的(它的)。

代词,他们。

代词,他。

代词,那,那些。

助词,表猜测语气,大概。

助词,表感叹语气,。

虚词用法:

举 例

其

1.爱其子

2.其闻道也固先乎吾

3.余嘉其能行古道

4.其为惑也

5.其皆出于此乎

6.其可怪也欤

助词,的。

代词,代上文的道和业。

代词,他。

助词,表停顿语气

助词,主谓之间,取消独立性。

助词,的。

助词,调节音节,无意义。

指示代词,这、此。

动词,到……去。

第一人称代词,我。

虚词用法:

举 例

之

1.古之学者必有师

2.人非生而知之者

3.吾从而师之

4.道之所存师之所存也

5.欲人之无惑也难矣

6.今之众人

7.圣人之所以为圣

8.士大夫之族

9.辍耕之陇上

10.君将哀而生之乎

(1)老师的职责是什么?

师者,所以传道受业解惑也

(2)求学的人为什么要从师学习?

人非生而知之者,孰能无惑,惑而不从师,其为惑也,终不解矣

(3)择师的标准和态度是什么

无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也

(4)作者引述孔子的言行,阐述了什么观点 作出了什么论断

弟子不必不如师,师不必贤于弟子

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读