2021—2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件29张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册14.1《故都的秋》(课件29张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 12.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-17 09:14:23 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

浏览课文并思考:

1、找出文中直抒胸臆的语句,放声朗读,在下面空白处填上恰当的词语

一、读—整体把握

读出了作者对故都之秋的( )之情

2、故都的秋有何特点?找出文眼

北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

3、作者用什么方法得出了这个特点?

对比

眷恋

二、品—秋景秋味

作者写故都的秋,从江南的秋写到北国的秋,再写到故都的秋,故都的秋都写了哪些景物?在景物选择上有何特点?

院子 槐树 秋蝉 秋雨 果树

传统意象 平凡之景

品味赏析,作者如何用景物写出故都的秋“清、静、悲凉”的特点?

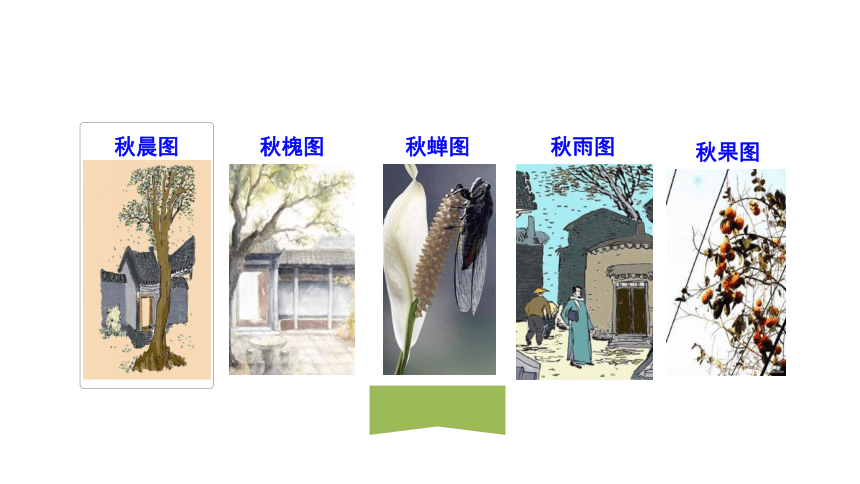

秋晨图

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

秋果图

01

02

03

04

05

秋晨图

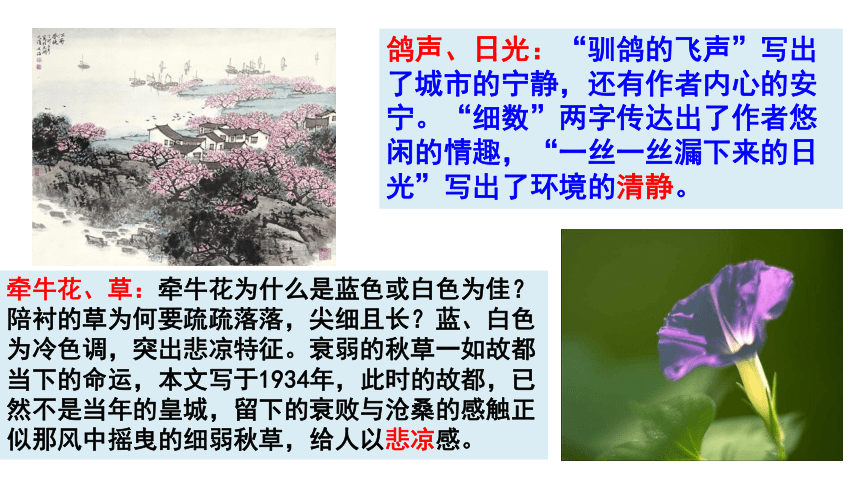

鸽声、日光:“驯鸽的飞声”写出了城市的宁静,还有作者内心的安宁。“细数”两字传达出了作者悠闲的情趣,“一丝一丝漏下来的日光”写出了环境的清静。

牵牛花、草:牵牛花为什么是蓝色或白色为佳?陪衬的草为何要疏疏落落,尖细且长?蓝、白色为冷色调,突出悲凉特征。衰弱的秋草一如故都当下的命运,本文写于1934年,此时的故都,已然不是当年的皇城,留下的衰败与沧桑的感触正似那风中摇曳的细弱秋草,给人以悲凉感。

破屋:作者选“破屋”感受到的是带有历史与文化沉重感的美的体验。这是文化人所共有的追求,就如同余秋雨先生在《文化苦旅》的自序中写的那样:

“我发现自己特别想去的地方,总是古代文化和文人留下较深脚印的所在……大地默默无言,只要来一两个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出……”

这些文化触觉敏感的人们往往能够发现一片自然风景背后深沉的文化意味,从而完成审美的一次超越。故都平凡的秋景也因郁达夫审美情趣的超越显得不平凡而更加动人了。(悲凉)

秋槐图

一大片一大片“铺得满地”的落蕊,写出了一种生命的凋零。此情此景可否让我们想起一个人——《红楼梦》里的黛玉,想到其《葬花吟》里“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的感伤,在这里,郁达夫见落蕊也心生悲凉。可谓是“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”生命的绽放固然美丽,但能看到生命的凋零之美也是一种领悟。而作者感情深处对生命衰亡的感伤,必须靠一颗敏感的心去体察,去深味。从这段文字中,我们看到作者拥有一颗纤细敏感的心。(清、静)

秋蝉图

蝉,在文人墨客的笔下,常常被赋予特殊的色彩。“一闻愁意结,再闻乡心起。”在白居易的诗中,蝉是化不去的乡愁。“寒蝉凄切,对长亭晚。”在柳永的词中,蝉成了依依不舍的伤感的化身。“露重飞难进,风多响易沉。”在骆宾王那里,蝉成了自己高洁的象征。在本文中,郁达夫抓住蝉短暂生命的特点赋予了蝉悲凉的色彩。无处不在而又时断时续的蝉声,带给人的是生命将终的悲凉与愁苦。(悲凉)

秋雨图

都市闲人的叹天凉正好与作者心境的清、静、悲凉相契合,没有名姓的都市闲人是故都一道特有的风景线。皇城根里有很多旗人,清朝灭亡以后,当时的政府养着这些王室遗民,他们的日常生活离不开遛鸟、古玩、字画,有着很深的艺术修养和高雅的生活情趣,其中对生活的领悟是别的城市的人所不能达到的。而郁达夫先生在茫茫人海中能够听得到他们的微叹,听得到他们对时间流逝的惋惜,这充分反映出他极高的文人趣味。从小受到古诗词熏陶的作者,认为这平平仄仄的歧韵“来得正好”,正说明他是极喜欢这种清、静、悲凉的氛围和意境的。

“一阵秋雨一阵凉”与“一层秋雨一层凉”两句哪句好?

“层”字是平声,显得平和,更符合都市闲人缓慢悠闲的声调,带有京腔京味,而“阵”字则显得急促。

秋果图

作者抓住秋天枣树的特点,从形与色两方面突出北国清秋佳日是“全盛时期”的秋(“七、八月之交”),这时的枣是“淡绿微黄”,色调依然同作者的心境吻合。

(1)环城流着一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。

(2)可是山上的颜色觉得出这个变化,而立刻随着变换。忽然黄色更真了些,忽然又暗了些,忽然像有层看不见的薄雾在那儿流动,忽然像有股细风替"自然"调合着彩色,轻轻的抹上层各色俱全而全是淡美的色道儿。有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。

——老舍《济南的秋天》

(3)从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的 朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以 色或 色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

——郁达夫《故都的秋》

思考:这两段所选取的色彩有什么特点?你能从中读出郁达夫的什么性格?

对比阅读

蓝

蓝

白

淡色 冷色

郁达夫是个典型的伤感文人,幼年失父,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后留学日本,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷消沉的心理。

在个人的性格方面,他抑郁善感;

在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学。”所以他的文章总有一种伤感的、灰冷的调子,有一种悲凉美。

个性使然

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代作家。1913年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。1922年毕业回国,从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

作 家 简 介

知人论世

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭州赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

写作背景

知人论世

1926年6月,郁达夫之子龙儿在北京病逝,此外故都北平,在19世纪末卷起的历史风云中却越来越显得衰老颓败,小家与大国,两层感情的潮水浸过心灵的堤岸,留下的都是悲伤的印记。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京)。《故都的秋》创作于1934 年8 月17 日。当时国家动乱,两年后北平沦陷。

写作背景

夏衍:“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他必胜的精神支柱。”

家国意识

【资料链接】

1.郁达夫三岁丧父,十七岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。这种坎坷的经历,形成其抑郁善感的性格。1930年,他参加了中国左翼作家联盟,常受到白色恐怖的威胁。1922-1934年间,辗转于上海、杭州、北京,居无定所,饱尝漂泊之苦。

2.在文艺观和审美观方面,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水的遁世文学”。

3.本文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生;郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生的愁苦与哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅仅是故都赏景的心态,而是对整个人生和民族命运的感悟。

4.文章第12段,古今中外的文人学士,对于秋,总能引起“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触,这是一种文人传统。

思考:作者为何如此强调“悲凉”?这样的感触在文中试着找出来。

三、悟—主旨情感

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

悲哉秋之为气也。萧瑟兮草木摇落而变衰。

战国·宋玉《九辩》

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

唐·杜甫《登高》

文化寻根

故都之思

家国之思

生命之思

再读文末,体会作者的情感

我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头

结束语

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;故都的秋是一幅画,美丽而落寞;故都的秋是一首歌,忧伤而苍凉;故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇。悲秋不等于悲叹,哀愁不等于沉沦,和前人一样,郁达夫在秋光中寄寓了深沉的感慨,同时暗示我们:只要人类还在,文化不死,伤春的泪就流不尽,悲秋的歌就唱不完!

讨论一:

刘勰在《文心雕龙·物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。结合这句话谈谈本文写景和抒情的关系。

景与情之间的关系主要有四种:乐景乐情,哀景哀情,乐景哀情,哀景乐情。这篇文章借五幅秋景图来抒发作者内心的寂寞凄凉之情,正属于哀景哀情的类型。

讨论二:

美学家朱光潜曾把人们对自然美的欣赏分为三个层次:一是“爱微风以其凉爽,爱花以其气香色美,爱鸟声泉水以其对于听官愉快,爱青天碧水以其对视官愉快”;二是“起于情趣的默契忻合”;三是“把大自然全体看作神灵的表现,在其中看出不可思议的妙谛”。你觉得本文属哪个层次?为什么?

讨论三:

文中说“欧阳子的《秋声赋》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了”,你如何从文化的角度理解这句话?

秋是古诗词常用的意象,由于秋风袅袅,树叶飘零,田野萧瑟,故而中国古代文人总会给秋加上一层凄凉悲愁的色彩。屈原诗中就有“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的诗句,呈现的是一种萧瑟凄凉之景,伤感离别之情。后代文人也继承了这一传统,秋自然就成了悲的隐喻。

活动:课外阅读欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。

浏览课文并思考:

1、找出文中直抒胸臆的语句,放声朗读,在下面空白处填上恰当的词语

一、读—整体把握

读出了作者对故都之秋的( )之情

2、故都的秋有何特点?找出文眼

北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉。

3、作者用什么方法得出了这个特点?

对比

眷恋

二、品—秋景秋味

作者写故都的秋,从江南的秋写到北国的秋,再写到故都的秋,故都的秋都写了哪些景物?在景物选择上有何特点?

院子 槐树 秋蝉 秋雨 果树

传统意象 平凡之景

品味赏析,作者如何用景物写出故都的秋“清、静、悲凉”的特点?

秋晨图

秋槐图

秋蝉图

秋雨图

秋果图

01

02

03

04

05

秋晨图

鸽声、日光:“驯鸽的飞声”写出了城市的宁静,还有作者内心的安宁。“细数”两字传达出了作者悠闲的情趣,“一丝一丝漏下来的日光”写出了环境的清静。

牵牛花、草:牵牛花为什么是蓝色或白色为佳?陪衬的草为何要疏疏落落,尖细且长?蓝、白色为冷色调,突出悲凉特征。衰弱的秋草一如故都当下的命运,本文写于1934年,此时的故都,已然不是当年的皇城,留下的衰败与沧桑的感触正似那风中摇曳的细弱秋草,给人以悲凉感。

破屋:作者选“破屋”感受到的是带有历史与文化沉重感的美的体验。这是文化人所共有的追求,就如同余秋雨先生在《文化苦旅》的自序中写的那样:

“我发现自己特别想去的地方,总是古代文化和文人留下较深脚印的所在……大地默默无言,只要来一两个有悟性的文人一站立,它封存久远的文化内涵也就能哗的一声奔泻而出……”

这些文化触觉敏感的人们往往能够发现一片自然风景背后深沉的文化意味,从而完成审美的一次超越。故都平凡的秋景也因郁达夫审美情趣的超越显得不平凡而更加动人了。(悲凉)

秋槐图

一大片一大片“铺得满地”的落蕊,写出了一种生命的凋零。此情此景可否让我们想起一个人——《红楼梦》里的黛玉,想到其《葬花吟》里“花谢花飞飞满天,红消香断有谁怜”的感伤,在这里,郁达夫见落蕊也心生悲凉。可谓是“虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。”生命的绽放固然美丽,但能看到生命的凋零之美也是一种领悟。而作者感情深处对生命衰亡的感伤,必须靠一颗敏感的心去体察,去深味。从这段文字中,我们看到作者拥有一颗纤细敏感的心。(清、静)

秋蝉图

蝉,在文人墨客的笔下,常常被赋予特殊的色彩。“一闻愁意结,再闻乡心起。”在白居易的诗中,蝉是化不去的乡愁。“寒蝉凄切,对长亭晚。”在柳永的词中,蝉成了依依不舍的伤感的化身。“露重飞难进,风多响易沉。”在骆宾王那里,蝉成了自己高洁的象征。在本文中,郁达夫抓住蝉短暂生命的特点赋予了蝉悲凉的色彩。无处不在而又时断时续的蝉声,带给人的是生命将终的悲凉与愁苦。(悲凉)

秋雨图

都市闲人的叹天凉正好与作者心境的清、静、悲凉相契合,没有名姓的都市闲人是故都一道特有的风景线。皇城根里有很多旗人,清朝灭亡以后,当时的政府养着这些王室遗民,他们的日常生活离不开遛鸟、古玩、字画,有着很深的艺术修养和高雅的生活情趣,其中对生活的领悟是别的城市的人所不能达到的。而郁达夫先生在茫茫人海中能够听得到他们的微叹,听得到他们对时间流逝的惋惜,这充分反映出他极高的文人趣味。从小受到古诗词熏陶的作者,认为这平平仄仄的歧韵“来得正好”,正说明他是极喜欢这种清、静、悲凉的氛围和意境的。

“一阵秋雨一阵凉”与“一层秋雨一层凉”两句哪句好?

“层”字是平声,显得平和,更符合都市闲人缓慢悠闲的声调,带有京腔京味,而“阵”字则显得急促。

秋果图

作者抓住秋天枣树的特点,从形与色两方面突出北国清秋佳日是“全盛时期”的秋(“七、八月之交”),这时的枣是“淡绿微黄”,色调依然同作者的心境吻合。

(1)环城流着一道清溪,倒映着山影,岸上蹲着红袍绿裤的小妞儿。

(2)可是山上的颜色觉得出这个变化,而立刻随着变换。忽然黄色更真了些,忽然又暗了些,忽然像有层看不见的薄雾在那儿流动,忽然像有股细风替"自然"调合着彩色,轻轻的抹上层各色俱全而全是淡美的色道儿。有这样的山,再配上那蓝的天,晴暖的阳光;蓝得像要由蓝变绿了,可又没完全绿了;晴暖得要发燥了,可是有点凉风,正像诗一样的温柔;这便是济南的秋。

——老舍《济南的秋天》

(3)从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的 朵,自然而然地也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以 色或 色者为佳,紫黑色次之,淡红色最下。最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

——郁达夫《故都的秋》

思考:这两段所选取的色彩有什么特点?你能从中读出郁达夫的什么性格?

对比阅读

蓝

蓝

白

淡色 冷色

郁达夫是个典型的伤感文人,幼年失父,体验了生活的艰辛,养成忧郁、沉寂的性格;成年后留学日本,饱受异族的歧视与凌辱,更增添苦闷消沉的心理。

在个人的性格方面,他抑郁善感;

在文艺观和审美追求上,提倡静的文学,写的也多是“静如止水似文学。”所以他的文章总有一种伤感的、灰冷的调子,有一种悲凉美。

个性使然

郁达夫(1896—1945),原名郁文,浙江富阳人,现代作家。1913年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。1922年毕业回国,从事文学创作活动。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。后流亡到苏门答腊。1945年9月被日本宪兵杀害。主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

作 家 简 介

知人论世

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。 由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭州赴福州,在杭州居住了三年。在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

写作背景

知人论世

1926年6月,郁达夫之子龙儿在北京病逝,此外故都北平,在19世纪末卷起的历史风云中却越来越显得衰老颓败,小家与大国,两层感情的潮水浸过心灵的堤岸,留下的都是悲伤的印记。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居到杭州。1934年7月,郁达夫从杭州经青岛去北平(今北京)。《故都的秋》创作于1934 年8 月17 日。当时国家动乱,两年后北平沦陷。

写作背景

夏衍:“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他必胜的精神支柱。”

家国意识

【资料链接】

1.郁达夫三岁丧父,十七岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和歧视的十年。这种坎坷的经历,形成其抑郁善感的性格。1930年,他参加了中国左翼作家联盟,常受到白色恐怖的威胁。1922-1934年间,辗转于上海、杭州、北京,居无定所,饱尝漂泊之苦。

2.在文艺观和审美观方面,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水的遁世文学”。

3.本文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生;郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱受人生的愁苦与哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅仅是故都赏景的心态,而是对整个人生和民族命运的感悟。

4.文章第12段,古今中外的文人学士,对于秋,总能引起“深沉、幽远、严厉、萧索”的感触,这是一种文人传统。

思考:作者为何如此强调“悲凉”?这样的感触在文中试着找出来。

三、悟—主旨情感

“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

悲哉秋之为气也。萧瑟兮草木摇落而变衰。

战国·宋玉《九辩》

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

唐·杜甫《登高》

文化寻根

故都之思

家国之思

生命之思

再读文末,体会作者的情感

我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头

结束语

故都的秋是一首诗,深沉而含蓄;故都的秋是一幅画,美丽而落寞;故都的秋是一首歌,忧伤而苍凉;故都的秋是一杯茶,苦涩而清醇。悲秋不等于悲叹,哀愁不等于沉沦,和前人一样,郁达夫在秋光中寄寓了深沉的感慨,同时暗示我们:只要人类还在,文化不死,伤春的泪就流不尽,悲秋的歌就唱不完!

讨论一:

刘勰在《文心雕龙·物色》中说:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。”是说人的情感随外物的变化而变化,春景使人畅怀,暮景使人感伤。结合这句话谈谈本文写景和抒情的关系。

景与情之间的关系主要有四种:乐景乐情,哀景哀情,乐景哀情,哀景乐情。这篇文章借五幅秋景图来抒发作者内心的寂寞凄凉之情,正属于哀景哀情的类型。

讨论二:

美学家朱光潜曾把人们对自然美的欣赏分为三个层次:一是“爱微风以其凉爽,爱花以其气香色美,爱鸟声泉水以其对于听官愉快,爱青天碧水以其对视官愉快”;二是“起于情趣的默契忻合”;三是“把大自然全体看作神灵的表现,在其中看出不可思议的妙谛”。你觉得本文属哪个层次?为什么?

讨论三:

文中说“欧阳子的《秋声赋》与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了”,你如何从文化的角度理解这句话?

秋是古诗词常用的意象,由于秋风袅袅,树叶飘零,田野萧瑟,故而中国古代文人总会给秋加上一层凄凉悲愁的色彩。屈原诗中就有“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的诗句,呈现的是一种萧瑟凄凉之景,伤感离别之情。后代文人也继承了这一传统,秋自然就成了悲的隐喻。

活动:课外阅读欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读