2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.1《劝学》(课件40张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修上册10.1《劝学》(课件40张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 510.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-17 12:21:51 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

哈佛大学凌晨4点半的景象

此刻打盹你会做梦,此刻学习你会圆梦

馆训:

“我生来就是高山而非溪流 ,我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫!”

——云南省丽江市华坪女子高中誓词(校长·张桂梅)

读书改变命运,你我皆然!

劝 学

(第一课时)

1、学习本课涉及的字、词、句及文学常识。能流畅翻译全文。重点实词,虚词“而”的总结。

(第二课时)

2、整体把握文章,学习比喻论证手法。

3、明确认识学习的重要性。

学习目标

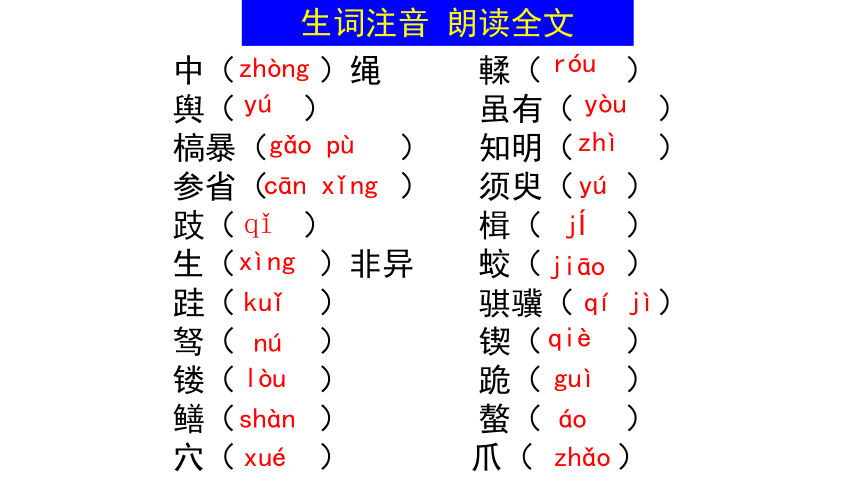

生词注音 朗读全文

中( )绳 輮( )

舆( ) 虽有( )

槁暴( ) 知明( )

参省( ) 须臾( )

跂( ) 楫( )

生( )非异 蛟( )

跬( ) 骐骥( )

驽( ) 锲( )

镂( ) 跪( )

鳝( ) 螯( )

穴( ) 爪( )

zhòng

róu

yú

yòu

gǎo pù

zhì

cān xǐng

yú

qǐ

j

xìng

jiāo

kuǐ

qí jì

nú

qiè

lòu

guì

shàn

áo

xué

zhǎo

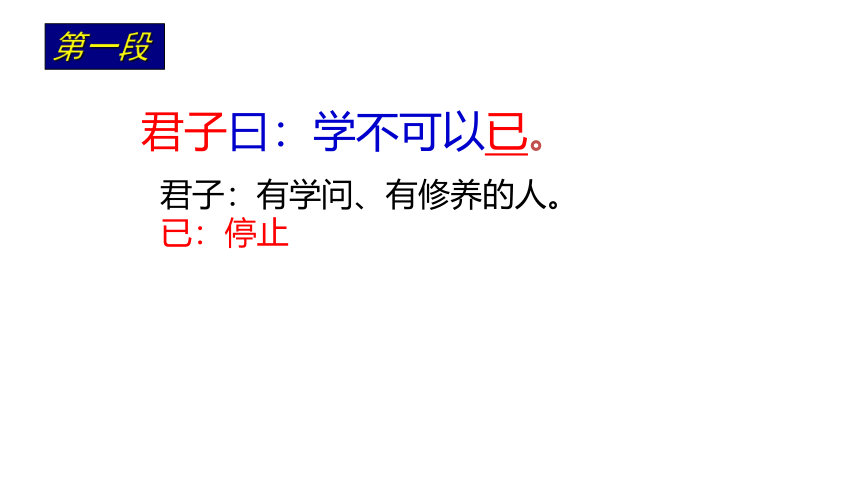

君子曰:学不可以已。

君子:有学问、有修养的人。 已:停止

第一段

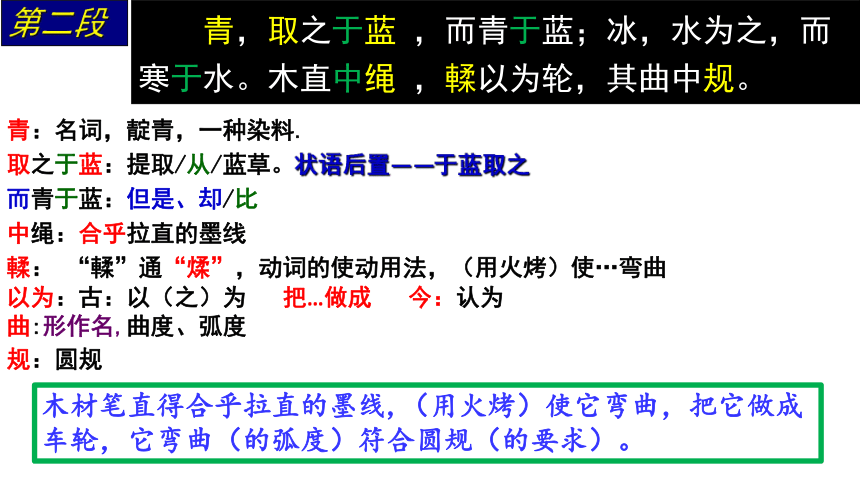

青,取之于蓝 ,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳 ,輮以为轮,其曲中规。

青:名词,靛青,一种染料.

取之于蓝:提取/从/蓝草。状语后置——于蓝取之

而青于蓝:但是、却/比

中绳:合乎拉直的墨线

輮: “輮”通“煣”,动词的使动用法,(用火烤)使…弯曲

以为:古:以(之)为 把…做成 今:认为

曲:形作名,曲度、弧度

规:圆规

第二段

木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲,把它做成车轮,它弯曲(的弧度)符合圆规(的要求)。

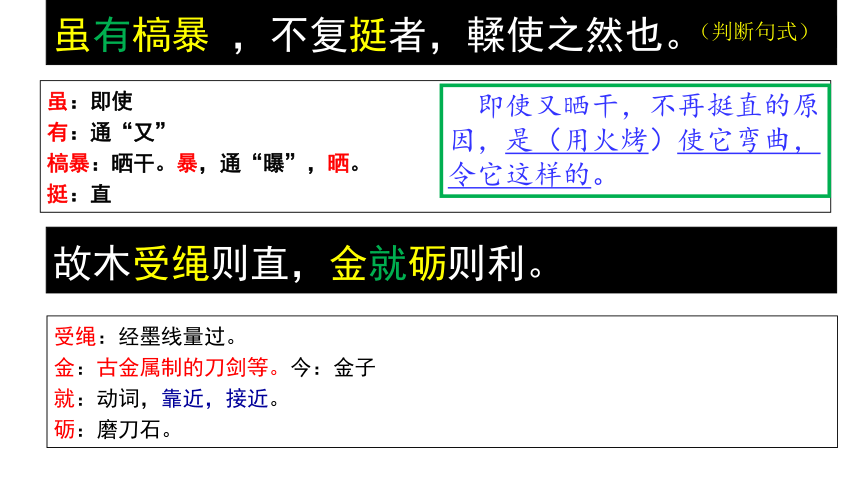

虽有槁暴 ,不复挺者,輮使之然也。

虽:即使

有:通“又”

槁暴:晒干。暴,通“曝”,晒。

挺:直

(判断句式)

故木受绳则直,金就砺则利。

受绳:经墨线量过。

金:古金属制的刀剑等。今:金子

就:动词,靠近,接近。

砺:磨刀石。

即使又晒干,不再挺直的原因,是(用火烤)使它弯曲,令它这样的。

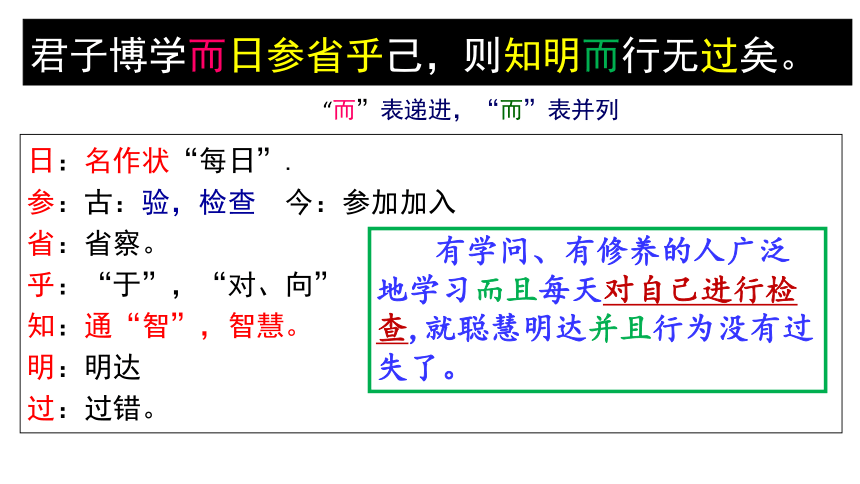

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

日:名作状“每日”.

参:古:验,检查 今:参加加入

省:省察。

乎:“于”,“对、向”

知:通“智”,智慧。

明:明达

过:过错。

有学问、有修养的人广泛地学习而且每天对自己进行检查,就聪慧明达并且行为没有过失了。

“而”表递进,“而”表并列

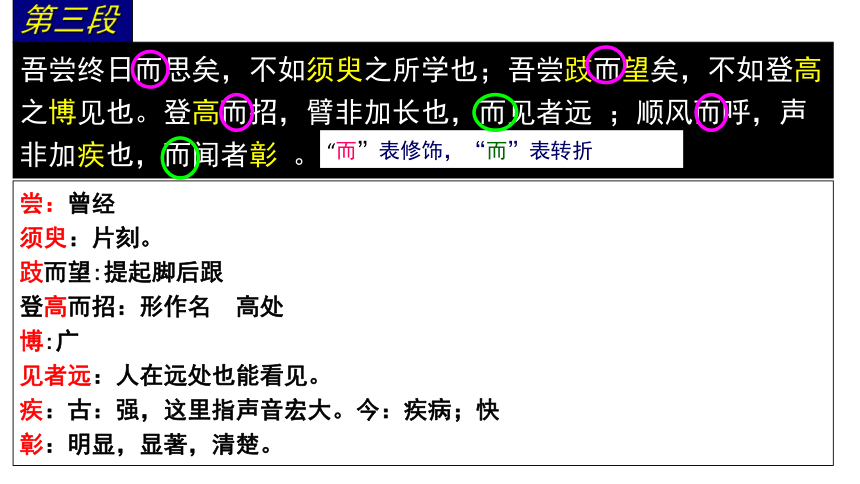

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远 ;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰 。

尝:曾经

须臾:片刻。

跂而望:提起脚后跟

登高而招:形作名 高处

博:广

见者远:人在远处也能看见。

疾:古:强,这里指声音宏大。今:疾病;快

彰:明显,显著,清楚。

第三段

“而”表修饰,“而”表转折

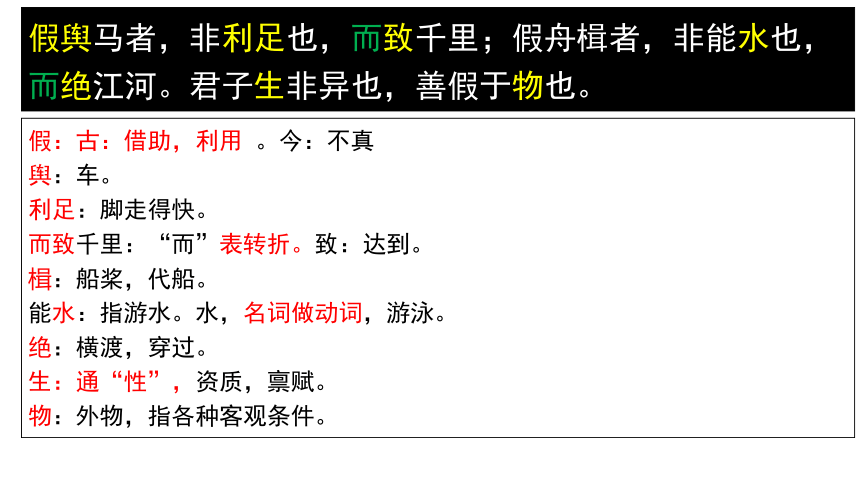

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

假:古:借助,利用 。今:不真

舆:车。

利足:脚走得快。

而致千里:“而”表转折。致:达到。

楫:船桨,代船。

能水:指游水。水,名词做动词,游泳。

绝:横渡,穿过。

生:通“性”,资质,禀赋。

物:外物,指各种客观条件。

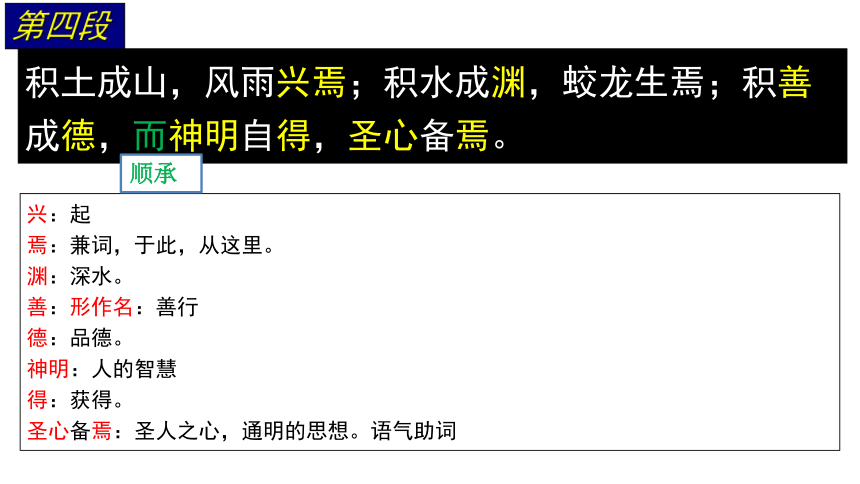

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

兴:起

焉:兼词,于此,从这里。

渊:深水。

善:形作名:善行

德:品德。

神明:人的智慧

得:获得。

圣心备焉:圣人之心,通明的思想。语气助词

第四段

顺承

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

跬:古代的半步。古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

无以:固定句式,没有用来……的(办法)

骐骥:骏马。

十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉, 用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

锲:刻。镂:雕刻。

而:二个“而”均表假设关系,如果

爪牙:古:爪子和牙齿,今:坏人的党羽或帮凶 定后:利爪牙强筋骨

上、下:方位名词作状语,向上:指在地面上 向下:指在地下。

用:因为。(人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。)

一:数词作形容词,专一。

跪:古:脚,今:跪下

而:表并列,和。

螯:蟹钳。

躁:浮躁,不专心。

定语后置

判断句式

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以到达千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的翻译,请指出译文存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经整日冥思苦想,却比不上片刻学到的知识收获大;我曾经踮起脚向远处望,却不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂并没有更加长,可是远处的人也能看见;顺着风喊,声音并没有更加疾劲,可是听的人却能听得很清楚。借助车马的人,并不是善于奔走,却可以远达千里,借助舟船的人,并非善于游泳,却可以横渡长江黄河。君子的资质秉性跟一般人没什么不同,只是君子善于借助外物罢了。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

要求:信(准确)达(通顺)雅(典雅)

具体操作方法:直译\意译

留、删、补、换、调、贯。

表并列: 知明而行无过;六跪而二螯

表递进:博学而日参省乎己

表修饰:终日而思;登高而招;

表转折:声非加疾也,而闻者彰;非利足也,而致千里

表承接:积善成德,而神明自得

表假设:锲而不舍;锲而舍之

表因果:

而

(连词)

黑质而白章|蹴尔而与之|吾恂恂而起

四时之景不同,而乐亦无穷也|人而无信,不知其可也

并列 修饰 修饰

原因 假设

(1) 你;你的 (“尔”)

余知而无罪也。——《左传 昭公二十年》

而公

而翁归,自与汝复算耳。——《聊斋志异 促织》

(2) 这样,此

同是被逼迫,君而妾亦然。——《玉台新咏 孔雀东南飞》

而

(代词)

而已:语气词,翻译为“罢了”

第二课时

研究性探讨

本文的中心论题是什么?

“学不可以已”。

下面的部分如何展开论证的?

课文分析——第二段

1.找出第二段的中心句,并说说这是从什么角度展开论证的:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

点明了学习的意义(作用)

2.第二段用了什么论证方法

比喻论证

比喻论证

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。比喻者与被比喻者之间类相异理相同。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理、论证。

化抽象为具体,化深奥为浅近;

具体生动,易于接受

类比论证:是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推,从而证明论点的论证方法。这种论证方法通过客体事物与主体事物相同特点的比较,把客体事物的性质类推到主体事物上,由此揭示出主体事物具有客体事物同样的性质,从而达到证明论点的目的。(类相同理相同)

《邹忌讽齐王纳谏》

邹忌 齐王

妻→私→ 宫妇左右

妾→畏→ 朝廷之巨

客→有求→ 四境之内 受蔽

木受绳则直——金就砺则利

木受绳则直,金就砺则利——君子博学而日参省乎己

假舆马者,非利足也,而致千里;——假舟楫者,非能水也,而绝江河。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。——君子生非异也,善假于物也。

比喻论证:类相异而理相同

类比论证:类相同而理相同

课文分析——第二段的比喻论证

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

译:靛青,从蓝草中提取,可是比蓝草深。冰,水凝结成它,可是比水寒冷。

喻义:读书人,是由没有文化的人变成的,但是学习后,就比学习前层次高。可见,学习可以提高人的水平。

学习可提高自己

课文分析——第二段的比喻论证

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

译:木材笔直得合乎拉直的墨线, 使它弯曲,把它做成车轮,它弯曲符合圆规。即使又晒干,不再挺直的原因,是使它弯曲,令它这样的。

喻义:学习的意义还在于,经过了这一过程,人性得到改变,不会再回到过去的那种状态。

学习可改变自己

课文分析——第二段的比喻论证

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译:所以木材经墨线量过就笔直,金属制成的刀剑靠近磨刀石(磨过)就锋利。有学问、有修养的人广泛地学习并且每天对自己进行检查,就聪慧明达,而且行为没有过失了。

喻义:论述学习对人的规范。

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己

改变自己

规范自己

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳, 輮以为轮,

其曲中规,虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

(青、水)

木、金

人

变化

提高

变化

不可逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

课文分析——第三段

第三段的中心句?

君子生非异也,善假于物也。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

要靠后天学习

君子生非异也,善假于物也

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补

不足

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

借助外力弥补不足

课文分析——第四段

本段围绕那几个字词在说理?

所以本段是从什么角度论证“学”?

课文分析——第四段比喻的运用

分论点 10 个 比 喻 句

学习的方法和态度: “积” “不舍” “一” 积土成山,风雨兴焉。

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

正喻

反喻

正反对比

正反对比

正反对比

总结

提出论点

第1段:学习不能停止

是什么(中心论点)

分析论点

2段:学习的意义:改变 提高

为什么

3段:学习的作用: 弥补不足

4段:学习的态度和方法

怎么办

比喻论证 对比论证

《劝学》中的教育思想光辉

1、学不可以已。(学无止境 学海无涯、生无所息 勤学不止,终身学习)

2、青出于蓝而青于蓝。

3、君子博学(全面学习与专业学习)

4、学与思的关系:

荀子:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

孔子:学而不思则罔,思而不学则殆

5、善假于物

6、积累、坚持、专一

7、君子居必择乡,游必就土。(蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑——学习环境的重要性)

荀子介绍

荀子(约公元前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国人,当时人们尊重他,称他荀卿。曾两度到当时齐国的文化中心稷下(今山东临淄)游学,任过列大夫的祭酒(稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。)还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵(今山东枣庄东南)令。公元前238年失官,居家著书,死后葬于兰陵。韩非和李斯都是他的学生。

荀子是我国古代的思想家、教育家,朴素唯物主义思想集大成者,是先秦儒家的最后代表,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。

荀子的“性恶论”与《劝学》

为什么要劝?

人之初,性本善。 --《三字经》

人之性恶,其善者伪也 --荀子《性恶》

荀子与孟子

孟子

荀子

恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;

羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;

是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,

我固有之也,弗思耳矣。

人之性恶,其善者伪(人为的)也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

对人性的不同理解决定着人的思考和行为方式:

孟子在不断张扬“大丈夫”人格,号召人要培育“浩然之气”。认为:人性本善,需要学习保护心中的正气。

而荀子认为:人性本恶,要通过后天的学习改变自己。要用圣人制定的“礼”“法”对人的行为方式进行调节和制约,使人转恶为善。到晚年时,对人性更加没有信心,不再注重“礼”,而更多地强调“法”的作用了。

荀子认为人性本来是恶的。人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。人之所以能够弃恶从善,是因为人不断地坚持学习。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们学习。

荀子与韩非

韩非

荀子

今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。

夫严家无悍虏,而慈母有败子。吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。夫圣人之治国,不恃人之为吾善也,而用其不得为非也。恃人之为吾善也,境内不什数;用人不得为非,一国可使齐。

故枸(gou)木 必将待檃栝(yin gua、烝(zheng)矫然后直;钝金必将待砻(long)厉然后利;今人之性恶,必将待师法然后正,得礼义然后治,今人无师法,则偏险而不正;无礼义,则悖乱而不治,古者圣王以人性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义,制法度,以矫饰人之情性而正之,以扰化人之情性而导之也,始皆出于治,合于道者也。今人之化师法,积文学,道礼义者为君子;纵性情,安恣孳,而违礼义者为小人。

对荀子的评价

二千年来之政,秦政也,皆大盗也;二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟大盗利用乡愿,惟乡愿工媚大盗。二者交相资,而罔不托之于孔。

——谭嗣同

乡愿,指乡中貌似谨厚,而实与流俗合污的伪善者。

荀卿者,喜为异说而不让,敢为高论而不顾者也。其言愚人之所惊,小人之所喜也。子思、孟轲,世之所谓贤人君子也。荀卿独曰:“乱天下者,子思、孟轲也。”天下之人,如此其众也;仁人义士,如此其多也。荀卿独曰:“人性恶。桀、纣,性也。尧、舜,伪也。”

——苏轼《荀卿论》

哈佛大学凌晨4点半的景象

此刻打盹你会做梦,此刻学习你会圆梦

馆训:

“我生来就是高山而非溪流 ,我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑。我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫!”

——云南省丽江市华坪女子高中誓词(校长·张桂梅)

读书改变命运,你我皆然!

劝 学

(第一课时)

1、学习本课涉及的字、词、句及文学常识。能流畅翻译全文。重点实词,虚词“而”的总结。

(第二课时)

2、整体把握文章,学习比喻论证手法。

3、明确认识学习的重要性。

学习目标

生词注音 朗读全文

中( )绳 輮( )

舆( ) 虽有( )

槁暴( ) 知明( )

参省( ) 须臾( )

跂( ) 楫( )

生( )非异 蛟( )

跬( ) 骐骥( )

驽( ) 锲( )

镂( ) 跪( )

鳝( ) 螯( )

穴( ) 爪( )

zhòng

róu

yú

yòu

gǎo pù

zhì

cān xǐng

yú

qǐ

j

xìng

jiāo

kuǐ

qí jì

nú

qiè

lòu

guì

shàn

áo

xué

zhǎo

君子曰:学不可以已。

君子:有学问、有修养的人。 已:停止

第一段

青,取之于蓝 ,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳 ,輮以为轮,其曲中规。

青:名词,靛青,一种染料.

取之于蓝:提取/从/蓝草。状语后置——于蓝取之

而青于蓝:但是、却/比

中绳:合乎拉直的墨线

輮: “輮”通“煣”,动词的使动用法,(用火烤)使…弯曲

以为:古:以(之)为 把…做成 今:认为

曲:形作名,曲度、弧度

规:圆规

第二段

木材笔直得合乎拉直的墨线,(用火烤)使它弯曲,把它做成车轮,它弯曲(的弧度)符合圆规(的要求)。

虽有槁暴 ,不复挺者,輮使之然也。

虽:即使

有:通“又”

槁暴:晒干。暴,通“曝”,晒。

挺:直

(判断句式)

故木受绳则直,金就砺则利。

受绳:经墨线量过。

金:古金属制的刀剑等。今:金子

就:动词,靠近,接近。

砺:磨刀石。

即使又晒干,不再挺直的原因,是(用火烤)使它弯曲,令它这样的。

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

日:名作状“每日”.

参:古:验,检查 今:参加加入

省:省察。

乎:“于”,“对、向”

知:通“智”,智慧。

明:明达

过:过错。

有学问、有修养的人广泛地学习而且每天对自己进行检查,就聪慧明达并且行为没有过失了。

“而”表递进,“而”表并列

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远 ;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰 。

尝:曾经

须臾:片刻。

跂而望:提起脚后跟

登高而招:形作名 高处

博:广

见者远:人在远处也能看见。

疾:古:强,这里指声音宏大。今:疾病;快

彰:明显,显著,清楚。

第三段

“而”表修饰,“而”表转折

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

假:古:借助,利用 。今:不真

舆:车。

利足:脚走得快。

而致千里:“而”表转折。致:达到。

楫:船桨,代船。

能水:指游水。水,名词做动词,游泳。

绝:横渡,穿过。

生:通“性”,资质,禀赋。

物:外物,指各种客观条件。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

兴:起

焉:兼词,于此,从这里。

渊:深水。

善:形作名:善行

德:品德。

神明:人的智慧

得:获得。

圣心备焉:圣人之心,通明的思想。语气助词

第四段

顺承

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

跬:古代的半步。古代称跨出一脚为“跬”,跨两脚为“步”。

无以:固定句式,没有用来……的(办法)

骐骥:骏马。

十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉, 用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

锲:刻。镂:雕刻。

而:二个“而”均表假设关系,如果

爪牙:古:爪子和牙齿,今:坏人的党羽或帮凶 定后:利爪牙强筋骨

上、下:方位名词作状语,向上:指在地面上 向下:指在地下。

用:因为。(人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也。)

一:数词作形容词,专一。

跪:古:脚,今:跪下

而:表并列,和。

螯:蟹钳。

躁:浮躁,不专心。

定语后置

判断句式

我曾经一天到晚地胡思乱想钻牛角尖,比不上一会儿工夫学到的;我曾经站在岔路口眺望,不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂不是更加长,可是远处的人却能看得见;顺着风喊叫,声音并没有更加大,可是听的人却能听得更加清楚。借助车马的人,并不是脚走得快,却可以到达千里之外;借助舟船的人,并不是善于喝水,却绝对可以过江河。君子的人生跟一般人没什么不同,只是善于假设有外物的帮助罢了。

下面是一位同学对《劝学》中“吾尝终日而思矣……善假于物也”一段的翻译,请指出译文存在的问题,并给这位同学提几点正确翻译的建议。

我曾经整日冥思苦想,却比不上片刻学到的知识收获大;我曾经踮起脚向远处望,却不如登到高处见得广。登到高处招手,手臂并没有更加长,可是远处的人也能看见;顺着风喊,声音并没有更加疾劲,可是听的人却能听得很清楚。借助车马的人,并不是善于奔走,却可以远达千里,借助舟船的人,并非善于游泳,却可以横渡长江黄河。君子的资质秉性跟一般人没什么不同,只是君子善于借助外物罢了。

根据“汉字六书”、词性判断字义,借助上下文语意推敲,力求字字落实、符合文风特点等。

要求:信(准确)达(通顺)雅(典雅)

具体操作方法:直译\意译

留、删、补、换、调、贯。

表并列: 知明而行无过;六跪而二螯

表递进:博学而日参省乎己

表修饰:终日而思;登高而招;

表转折:声非加疾也,而闻者彰;非利足也,而致千里

表承接:积善成德,而神明自得

表假设:锲而不舍;锲而舍之

表因果:

而

(连词)

黑质而白章|蹴尔而与之|吾恂恂而起

四时之景不同,而乐亦无穷也|人而无信,不知其可也

并列 修饰 修饰

原因 假设

(1) 你;你的 (“尔”)

余知而无罪也。——《左传 昭公二十年》

而公

而翁归,自与汝复算耳。——《聊斋志异 促织》

(2) 这样,此

同是被逼迫,君而妾亦然。——《玉台新咏 孔雀东南飞》

而

(代词)

而已:语气词,翻译为“罢了”

第二课时

研究性探讨

本文的中心论题是什么?

“学不可以已”。

下面的部分如何展开论证的?

课文分析——第二段

1.找出第二段的中心句,并说说这是从什么角度展开论证的:

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

点明了学习的意义(作用)

2.第二段用了什么论证方法

比喻论证

比喻论证

比喻论证是指用比喻者之理去论证被比喻者之理的论证方法。比喻者与被比喻者之间类相异理相同。类相异,才能作比喻;理相同,才能进行推理、论证。

化抽象为具体,化深奥为浅近;

具体生动,易于接受

类比论证:是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某些相同特点的事物(或事例)进行比较类推,从而证明论点的论证方法。这种论证方法通过客体事物与主体事物相同特点的比较,把客体事物的性质类推到主体事物上,由此揭示出主体事物具有客体事物同样的性质,从而达到证明论点的目的。(类相同理相同)

《邹忌讽齐王纳谏》

邹忌 齐王

妻→私→ 宫妇左右

妾→畏→ 朝廷之巨

客→有求→ 四境之内 受蔽

木受绳则直——金就砺则利

木受绳则直,金就砺则利——君子博学而日参省乎己

假舆马者,非利足也,而致千里;——假舟楫者,非能水也,而绝江河。

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。——君子生非异也,善假于物也。

比喻论证:类相异而理相同

类比论证:类相同而理相同

课文分析——第二段的比喻论证

青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。

译:靛青,从蓝草中提取,可是比蓝草深。冰,水凝结成它,可是比水寒冷。

喻义:读书人,是由没有文化的人变成的,但是学习后,就比学习前层次高。可见,学习可以提高人的水平。

学习可提高自己

课文分析——第二段的比喻论证

木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

译:木材笔直得合乎拉直的墨线, 使它弯曲,把它做成车轮,它弯曲符合圆规。即使又晒干,不再挺直的原因,是使它弯曲,令它这样的。

喻义:学习的意义还在于,经过了这一过程,人性得到改变,不会再回到过去的那种状态。

学习可改变自己

课文分析——第二段的比喻论证

故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

译:所以木材经墨线量过就笔直,金属制成的刀剑靠近磨刀石(磨过)就锋利。有学问、有修养的人广泛地学习并且每天对自己进行检查,就聪慧明达,而且行为没有过失了。

喻义:论述学习对人的规范。

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己

改变自己

规范自己

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳, 輮以为轮,

其曲中规,虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

(青、水)

木、金

人

变化

提高

变化

不可逆

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

课文分析——第三段

第三段的中心句?

君子生非异也,善假于物也。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

要靠后天学习

君子生非异也,善假于物也

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补

不足

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

借助外力弥补不足

课文分析——第四段

本段围绕那几个字词在说理?

所以本段是从什么角度论证“学”?

课文分析——第四段比喻的运用

分论点 10 个 比 喻 句

学习的方法和态度: “积” “不舍” “一” 积土成山,风雨兴焉。

积水成渊,蛟龙生焉

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者

正喻

反喻

正反对比

正反对比

正反对比

总结

提出论点

第1段:学习不能停止

是什么(中心论点)

分析论点

2段:学习的意义:改变 提高

为什么

3段:学习的作用: 弥补不足

4段:学习的态度和方法

怎么办

比喻论证 对比论证

《劝学》中的教育思想光辉

1、学不可以已。(学无止境 学海无涯、生无所息 勤学不止,终身学习)

2、青出于蓝而青于蓝。

3、君子博学(全面学习与专业学习)

4、学与思的关系:

荀子:吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

孔子:学而不思则罔,思而不学则殆

5、善假于物

6、积累、坚持、专一

7、君子居必择乡,游必就土。(蓬生麻中,不扶而直;白沙在涅,与之俱黑——学习环境的重要性)

荀子介绍

荀子(约公元前313—前238),名况,字卿,战国末期赵国人,当时人们尊重他,称他荀卿。曾两度到当时齐国的文化中心稷下(今山东临淄)游学,任过列大夫的祭酒(稷下学宫是齐国专设的求学讲学的机构,祭酒是学宫的最高长官。)还到过秦国,拜见秦昭王,后来到楚国,任兰陵(今山东枣庄东南)令。公元前238年失官,居家著书,死后葬于兰陵。韩非和李斯都是他的学生。

荀子是我国古代的思想家、教育家,朴素唯物主义思想集大成者,是先秦儒家的最后代表,同早于他的孟子成为儒家中对立的两派。

荀子的“性恶论”与《劝学》

为什么要劝?

人之初,性本善。 --《三字经》

人之性恶,其善者伪也 --荀子《性恶》

荀子与孟子

孟子

荀子

恻隐之心,人皆有之;

羞恶之心,人皆有之;

恭敬之心,人皆有之;

是非之心,人皆有之。

恻隐之心,仁也;

羞恶之心,义也;

恭敬之心,礼也;

是非之心,智也。

仁义礼智,非由外铄我也,

我固有之也,弗思耳矣。

人之性恶,其善者伪(人为的)也。今人之性,生而有好利焉,顺是,故争夺生而辞让亡焉;生而有疾恶焉,顺是,故残贼生而忠信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是,故淫乱生而礼义文理亡焉。然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴。故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

对人性的不同理解决定着人的思考和行为方式:

孟子在不断张扬“大丈夫”人格,号召人要培育“浩然之气”。认为:人性本善,需要学习保护心中的正气。

而荀子认为:人性本恶,要通过后天的学习改变自己。要用圣人制定的“礼”“法”对人的行为方式进行调节和制约,使人转恶为善。到晚年时,对人性更加没有信心,不再注重“礼”,而更多地强调“法”的作用了。

荀子认为人性本来是恶的。人的知识、道德不是先天赋予的,而是后天经过学习、教育,逐步培养的。人之所以能够弃恶从善,是因为人不断地坚持学习。他特别强调后天的学习,把学习作为改造人性的根本方法。他写《劝学》就是为了勉励人们学习。

荀子与韩非

韩非

荀子

今有不才之子,父母怒之弗为改,乡人谯之弗为动,师长教之弗为变。夫以父母之爱、乡人之行、师长之智,三美加焉,而终不动,其胫毛不改。州部之吏,操官兵,推公法,而求索奸人,然后恐惧,变其节,易其行矣。

夫严家无悍虏,而慈母有败子。吾以此知威势之可以禁暴,而德厚之不足以止乱也。夫圣人之治国,不恃人之为吾善也,而用其不得为非也。恃人之为吾善也,境内不什数;用人不得为非,一国可使齐。

故枸(gou)木 必将待檃栝(yin gua、烝(zheng)矫然后直;钝金必将待砻(long)厉然后利;今人之性恶,必将待师法然后正,得礼义然后治,今人无师法,则偏险而不正;无礼义,则悖乱而不治,古者圣王以人性恶,以为偏险而不正,悖乱而不治,是以为之起礼义,制法度,以矫饰人之情性而正之,以扰化人之情性而导之也,始皆出于治,合于道者也。今人之化师法,积文学,道礼义者为君子;纵性情,安恣孳,而违礼义者为小人。

对荀子的评价

二千年来之政,秦政也,皆大盗也;二千年来之学,荀学也,皆乡愿也。惟大盗利用乡愿,惟乡愿工媚大盗。二者交相资,而罔不托之于孔。

——谭嗣同

乡愿,指乡中貌似谨厚,而实与流俗合污的伪善者。

荀卿者,喜为异说而不让,敢为高论而不顾者也。其言愚人之所惊,小人之所喜也。子思、孟轲,世之所谓贤人君子也。荀卿独曰:“乱天下者,子思、孟轲也。”天下之人,如此其众也;仁人义士,如此其多也。荀卿独曰:“人性恶。桀、纣,性也。尧、舜,伪也。”

——苏轼《荀卿论》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读