第二章运动的世界练习(4)2021-2022学年沪科版物理八年级全一册(有解析)

文档属性

| 名称 | 第二章运动的世界练习(4)2021-2022学年沪科版物理八年级全一册(有解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-10-17 09:10:04 | ||

图片预览

文档简介

第二章运动的世界练习(4)2021-2022学年沪科版物理八年级全一册

姓名:___________班级:___________

一、单选题

1.《吕氏春秋·察今篇》记载了刻舟求剑的故事,当中有这样的文句:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!”文中对舟和剑运动状态的描述,可选择的共同参照物是( )

A.舟中人 B.舟 C.剑 D.江岸

2.使用最小刻度是毫米的刻度尺,测得下列数据,正确的记录结果为( )

A.0.184m B. C. D.

3.下列物理量中,最接近实际情况的是( )

A.人步行的速度约为1.2m/s

B.正常情况下,人的脉搏跳动一次的时间约为1min

C.1元硬币的直径约为2mm

D.一张课桌的高度约为150cm

4.关于匀速直线运动的速度计算公式,下类说法正确的是( )

A.速度与路程成正比

B.速度与时间成正比

C.速度和路程成正比,和时间成反比

D.速度等于路程与时间的比值,与路程和时间无关

5.优秀的运动员在百米赛跑,第1秒运动7米,第2秒运动10米,第3秒运动14米,则( )

A.物体做匀速运动 B.物体作加速运动

C.物体第2秒的速度是7米/秒 D.物体第3秒的速度是7米/秒

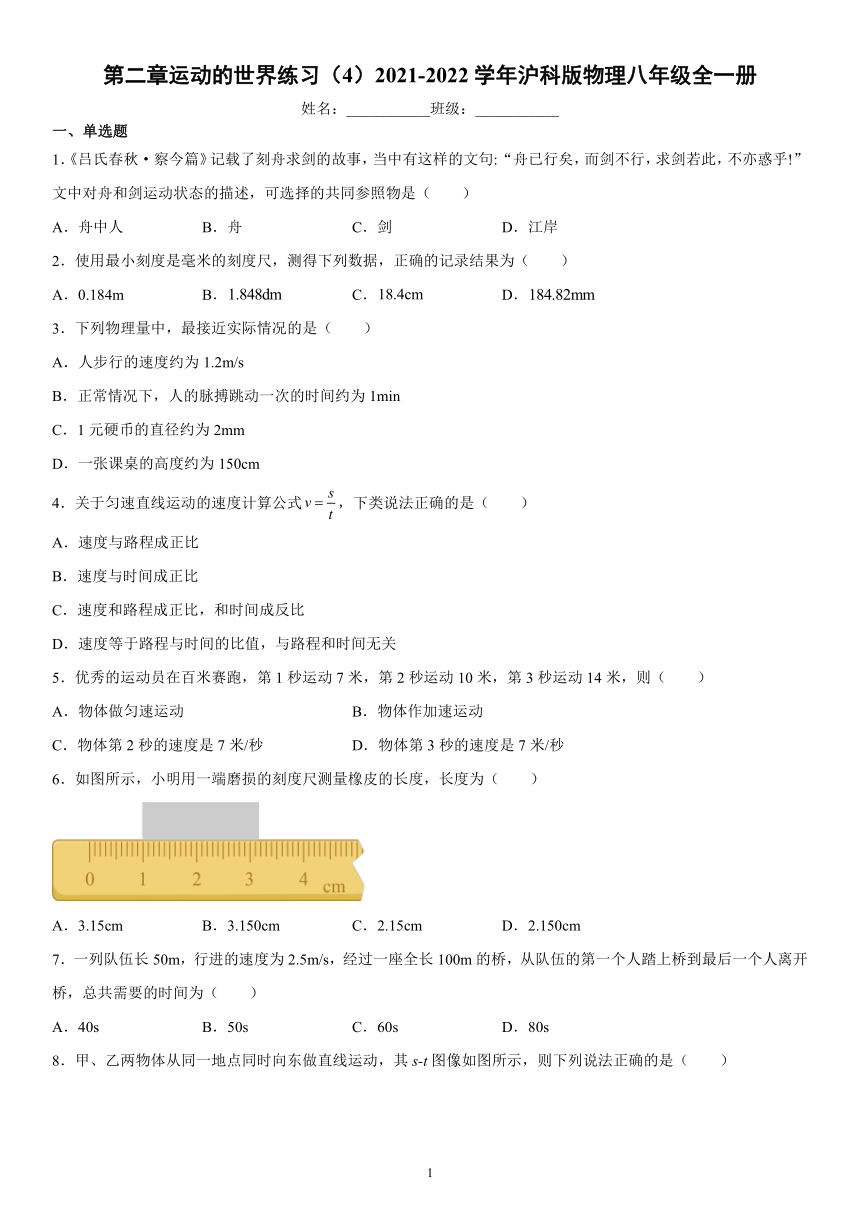

6.如图所示,小明用一端磨损的刻度尺测量橡皮的长度,长度为( )

A.3.15cm B.3.150cm C.2.15cm D.2.150cm

7.一列队伍长50m,行进的速度为2.5m/s,经过一座全长100m的桥,从队伍的第一个人踏上桥到最后一个人离开桥,总共需要的时间为( )

A.40s B.50s C.60s D.80s

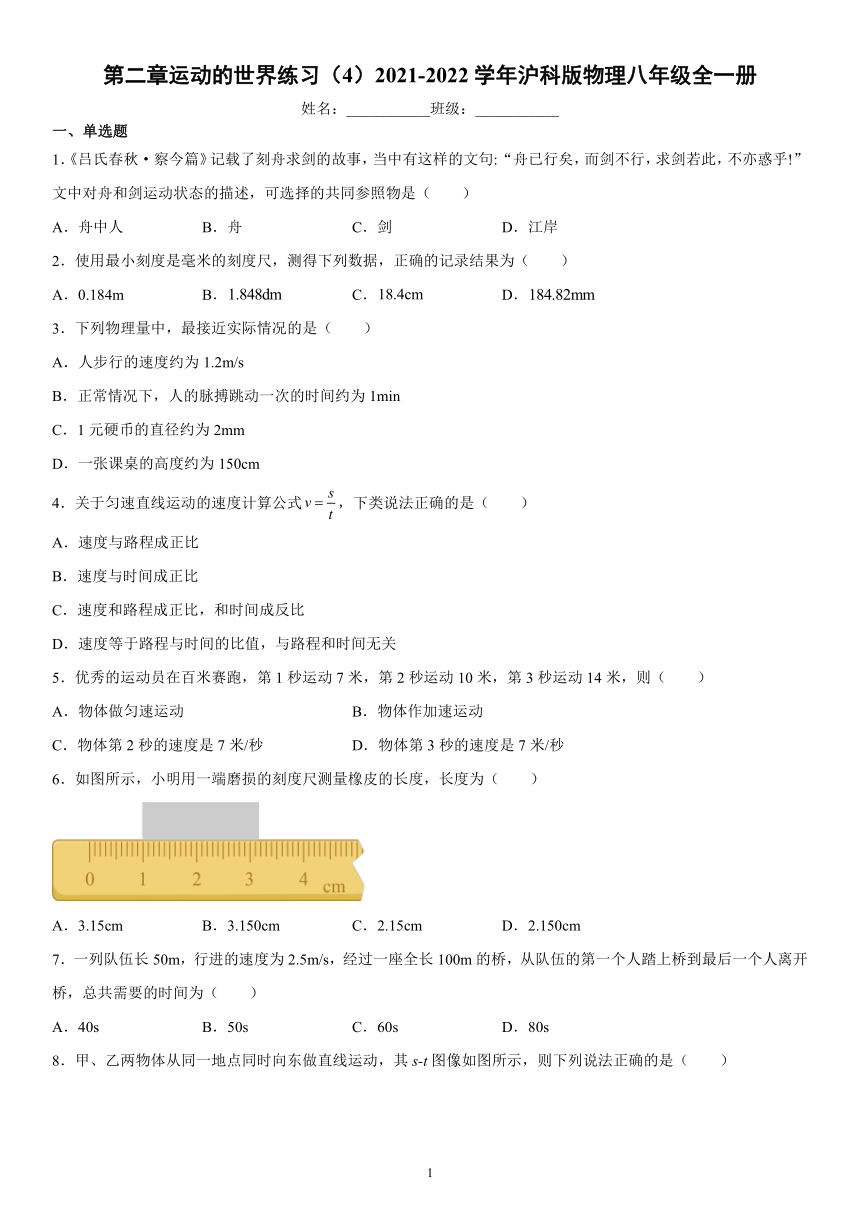

8.甲、乙两物体从同一地点同时向东做直线运动,其s-t图像如图所示,则下列说法正确的是( )

A.0~20s,两物体始终做匀速直线运动

B.0~15s,两物体平均速度相同

C.0~10s,若以乙物体为参照物,甲向西运动

D.10~20s,物体甲速度

9.下列估计的数据与实际最接近的是( )

A.中学生食指的长度为1.6cm B.教室的空间高度为3.5m

C.人的一次脉搏跳动时间为10s D.中学生百米赛跑的时间为0.8s

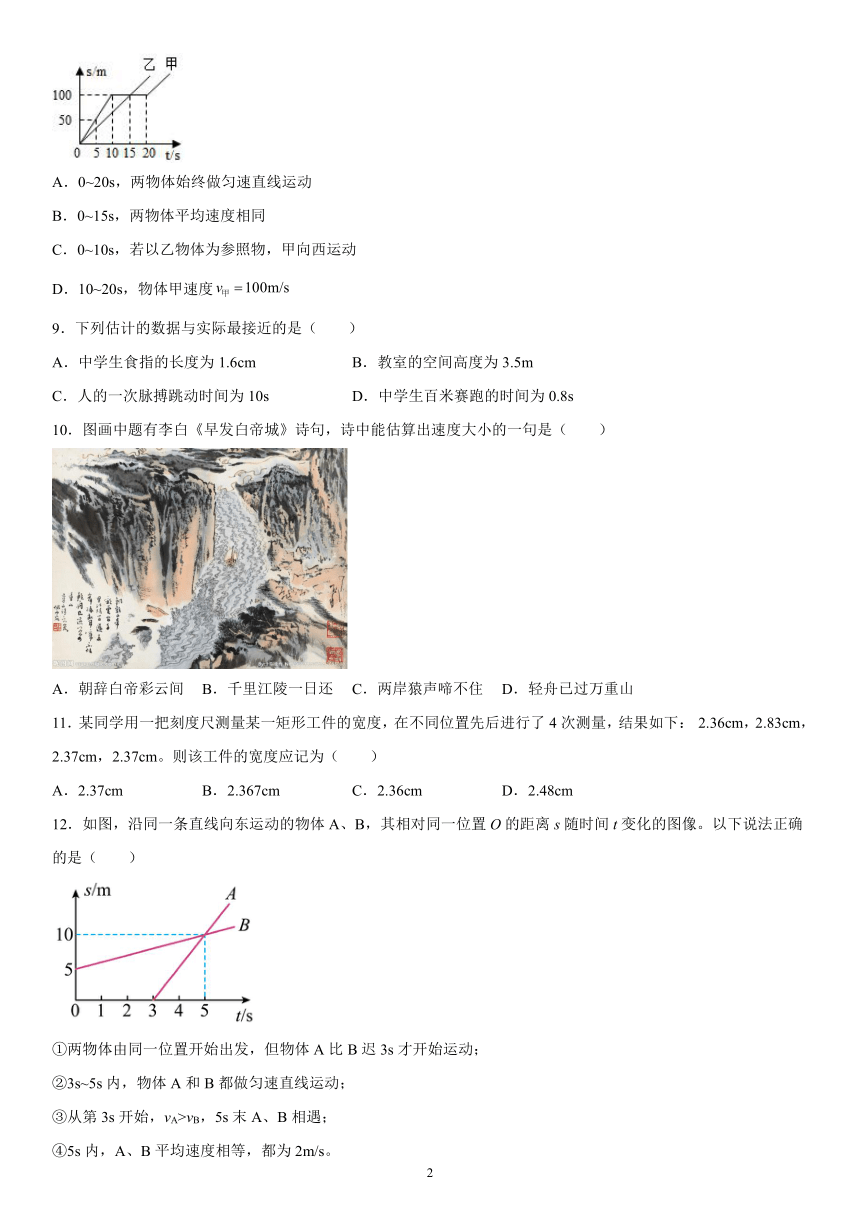

10.图画中题有李白《早发白帝城》诗句,诗中能估算出速度大小的一句是( )

A.朝辞白帝彩云间 B.千里江陵一日还 C.两岸猿声啼不住 D.轻舟已过万重山

11.某同学用一把刻度尺测量某一矩形工件的宽度,在不同位置先后进行了4次测量,结果如下: 2.36cm,2.83cm,2.37cm,2.37cm。则该工件的宽度应记为( )

A.2.37cm B.2.367cm C.2.36cm D.2.48cm

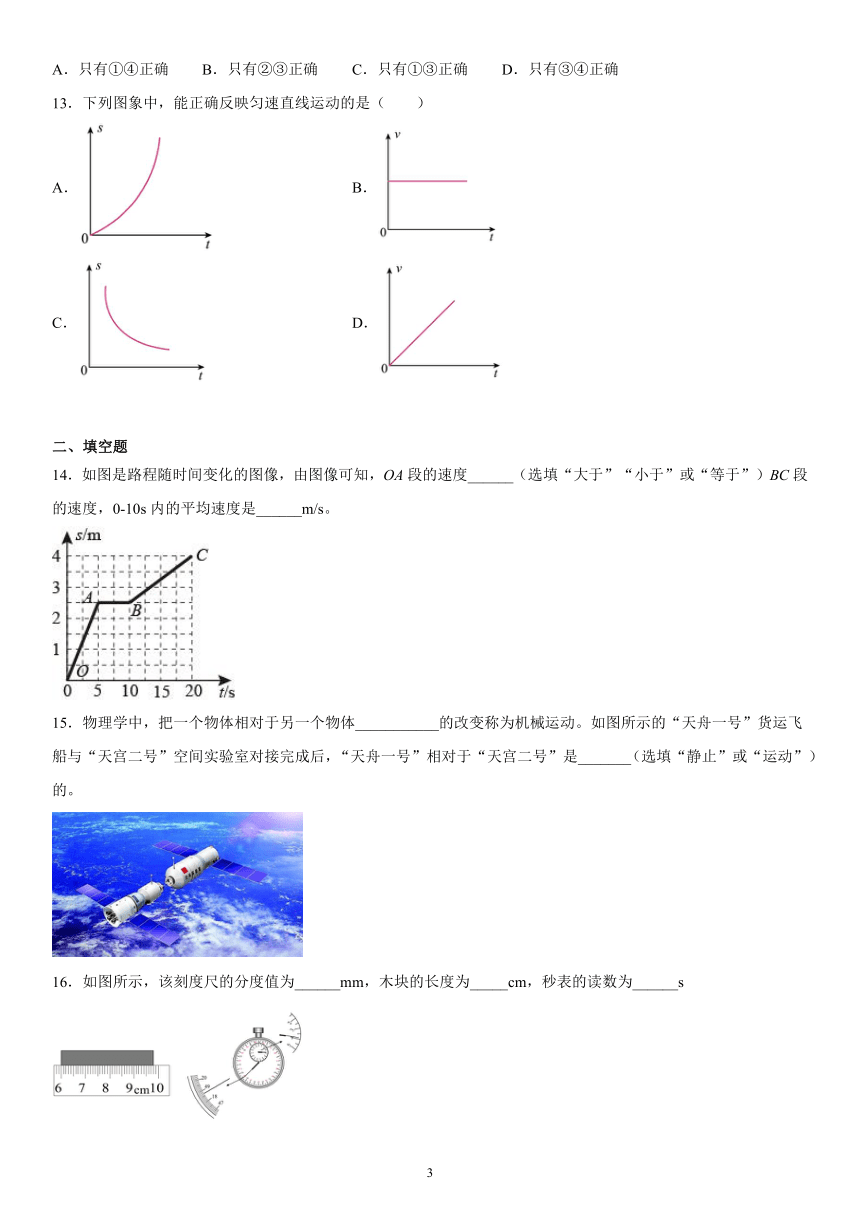

12.如图,沿同一条直线向东运动的物体A、B,其相对同一位置O的距离s随时间t变化的图像。以下说法正确的是( )

①两物体由同一位置开始出发,但物体A比B迟3s才开始运动;

②3s~5s内,物体A和B都做匀速直线运动;

③从第3s开始,vA>vB,5s末A、B相遇;

④5s内,A、B平均速度相等,都为2m/s。

A.只有①④正确 B.只有②③正确 C.只有①③正确 D.只有③④正确

13.下列图象中,能正确反映匀速直线运动的是( )

A. B.

C. D.

二、填空题

14.如图是路程随时间变化的图像,由图像可知,OA段的速度______(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的速度,0-10s内的平均速度是______m/s。

15.物理学中,把一个物体相对于另一个物体___________的改变称为机械运动。如图所示的“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室对接完成后,“天舟一号”相对于“天宫二号”是_______(选填“静止”或“运动”)的。

16.如图所示,该刻度尺的分度值为______mm,木块的长度为_____cm,秒表的读数为______s

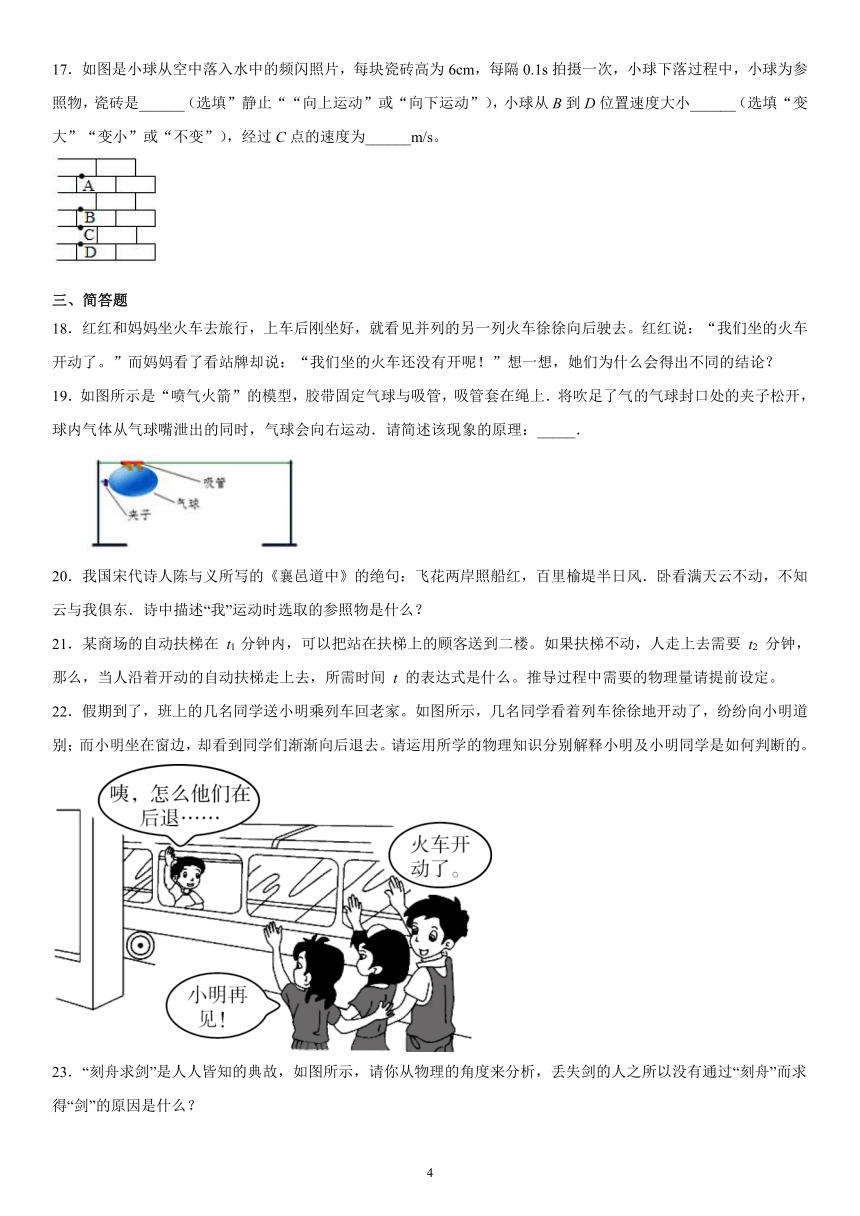

17.如图是小球从空中落入水中的频闪照片,每块瓷砖高为6cm,每隔0.1s拍摄一次,小球下落过程中,小球为参照物,瓷砖是______(选填”静止““向上运动”或“向下运动”),小球从B到D位置速度大小______(选填“变大”“变小”或“不变”),经过C点的速度为______m/s。

三、简答题

18.红红和妈妈坐火车去旅行,上车后刚坐好,就看见并列的另一列火车徐徐向后驶去。红红说:“我们坐的火车开动了。”而妈妈看了看站牌却说:“我们坐的火车还没有开呢!”想一想,她们为什么会得出不同的结论?

19.如图所示是“喷气火箭”的模型,胶带固定气球与吸管,吸管套在绳上.将吹足了气的气球封口处的夹子松开,球内气体从气球嘴泄出的同时,气球会向右运动.请简述该现象的原理:_____.

20.我国宋代诗人陈与义所写的《襄邑道中》的绝句:飞花两岸照船红,百里榆堤半日风.卧看满天云不动,不知云与我俱东.诗中描述“我”运动时选取的参照物是什么?

21.某商场的自动扶梯在 t1 分钟内,可以把站在扶梯上的顾客送到二楼。如果扶梯不动,人走上去需要 t2 分钟,那么,当人沿着开动的自动扶梯走上去,所需时间 t 的表达式是什么。推导过程中需要的物理量请提前设定。

22.假期到了,班上的几名同学送小明乘列车回老家。如图所示,几名同学看着列车徐徐地开动了,纷纷向小明道别;而小明坐在窗边,却看到同学们渐渐向后退去。请运用所学的物理知识分别解释小明及小明同学是如何判断的。

23.“刻舟求剑”是人人皆知的典故,如图所示,请你从物理的角度来分析,丢失剑的人之所以没有通过“刻舟”而求得“剑”的原因是什么?

(

2

)

(

1

)

参考答案

1.D

【详解】

舟已行矣,而剑不行,意思是舟已经向前行驶了,但剑没有行进,即舟是运动的,剑是静止的。

A.以舟中人为参照物,舟相对于人的位置没有发生变化,是静止的,剑相对于人的位置发生变化,是运动的,故A错误;

B.以舟为参照物,剑相对于舟的位置发生变化,是运动的,舟不能以自身为参照物,故B错误;

C.以剑为参照物,舟相对于剑的位置发生变化,是运动的,剑不能以自身为参照物,故C错误;

D.以江岸为参照物,舟相对于江岸的位置发生变化,是运动的,以江岸为参照物,剑相对于江岸的位置没有发生变化,是静止的,均以江岸为参照物,故D正确。

故选D。

2.B

【详解】

刻度尺在读数时应估读到分度值的后一位;

A.0.184m的数值8对应的单位是cm,即该刻度尺的分度值是1cm,所以该数据记录错误,故A错误;

B.1.848m的数值4对应的单位是mm,即该刻度尺的分度值是1mm,所以该数据记录正确,故B正确;

C.18.4cm的数值18对应的单位是cm,即该刻度尺的分度值是1cm,所以该数据记录错误,故C错误;

D.184.82mm的最后一位2是估读值,而倒数第二位的8对应的单位不是mm,所以该数据记录错误,故D错误。

故选B。

3.A

【详解】

A.人的步行速度约为

4km/h=4×m/s≈1.1m/s

故A符合题意;

B.正常情况下,人的脉搏1min跳动的次数在75次左右,所以脉搏跳动一次的时间约为1s,故B不符合题意;

C.中学生大拇指的宽度约为2cm,一元硬币的直径与此差不多,在2cm即20mm左右,故C不符合题意;

D.中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm左右,故D不符合题意。

故选A。

4.D

【详解】

匀速直线运动的物体,其速度恒定不变,与路程和时间无关,只是在数值上等于路程与时间的比值,故ABC错误,D正确。

故选D。

5.B

【详解】

AB.运动员第1秒运动7米,第2秒运动10米,即在第2个1秒运动10米,同理,在第3个1秒运动14米,在相同的时间内通过的距离逐渐变大,故物体作加速运动,故A 不符合题意,B符合题意;

CD.根据可知,物体第2秒的速度是10米/秒,第3秒的速度是14米/秒,故CD不符合题意。

故选B。

6.C

【详解】

由题意可知,刻度尺的分度值为0.1cm,橡皮的起始端在1.00cm处,末端在3.15cm处,所以橡皮的长度为

L=3.15cm﹣1.00cm=2.15cm

故选C。

7.C

【详解】

从队伍的第一个人踏上桥到最后一个人离开桥通过的路程为

s=50+100m=150m

所需时间为

故选C。

8.B

【详解】

A.由图像看出乙的图像是一条斜线,表示乙物体一直做匀速直线运动,甲物体在10~20s的图像是一条和时间轴平行的直线,此时甲物体处于静止状态,故A错误;

B.由图像看出0~15s,甲乙物体运动的路程和时间都相同,则两物体平均速度相同,故B正确;

C.由图像看出0~10s,甲、乙两物体从同一地点同时向东做直线运动,v甲>v乙,以乙物体为参照物,甲向东运动,故C错误;

D.由图像看出10~20s,物体甲静止不动,速度为0,故D错误。

故选B。

9.B

【详解】

A.中学生食指的长度约为6cm,故A选项不符合题意;

B.教室的空间高度约为3.5m,故B选项符合题意;

C.人的一次脉搏跳动时间约为1s,故C选项不符合题意;

D.中学生百米赛跑的时间约为16s,故D选项不符合题意。

故选B。

10.B

【详解】

A.“朝辞白帝彩云间”即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故A不符合题意;

B.“千里江陵一日还”,既能知道路程也能确定时间,所以可以估计速度,故B符合题意;

C.“两岸猿声啼不住” 即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故C不符合题意;

D.“轻舟已过万重山” 即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故D不符合题意。

故选B。

11.A

【详解】

4次测量中,测量值均精确到1mm,有三次测量值在2.3cm与2.4cm之间,而有一次测量值为2.83cm,则2.83cm这个测量值是错误的。最终结果应该是多次正确的测量值的平均值,且平均值的精确程度与测量值应该是一一致的,所以,物体的宽度应该记为

故B、C、D错误,不符合题意;A正确,符合题意。

故选A。

12.B

【详解】

①由图可知,两物体不是由同一位置开始出发,A由原点出发,B由距原点5m处出发;B从0时刻出发,A在3s后出发,故①错误;

②由图可知,两物体运动的s-t图像都是一条直线,所以,3s~5s内,物体A和B都做匀速直线运动,故②正确;

③由图可知,从第3s开始,A的速度为

B的速度为

5s末两图像相交,表示A、B相遇,故③正确;

④5s内,A的平均速度为

B的平均速度为

A、B平均速度不相等,故④错误。故B正确,ACD错误。

故选B。

13.B

【详解】

AC.匀速直线运动的路程与时间成正比,s-t图像是一条倾斜的直线,故AC不符合题意;

BD.匀速直线运动的速度不变,v-t图像是一平行于时间轴的直线,故B符合题意,D不符合题意。

故选B。

14.大于 0.25

【详解】

[1]由图象可知,OA段通过的路程sOA=2.5m,tOA=5s,OA段的速度

vOA==0.5m/s

BC段通过的路程

sBC=4m-2.5m=1.5m

tBC=10s,BC段的速度

vBC==0.15m/s

所以

vOA>vBC

[2]0-10s内的路程是2.5m,平均速度

15.位置 静止

【详解】

[1]物理学中,把物体位置的变化叫作机械运动。

[2]“天舟一号”与“天宫二号”对接完成后,“天舟一号”相对于“天宫二号”没有位置的变化,所以“天舟一号”相对于“天宫二号”是静止的。

16.1 3.80 228.7

【详解】

[1]该刻度尺1cm平均分成了10等分,故该刻度尺的分度值为0.1cm,即1mm。

[2]木块的长度为

故木块的长度为。

[3] 先读分针再读秒针,分针是3min半,故秒表应该读30s开外,故秒表的读数为3min48.7s,即为228.7s。

17.向上运动 不变 0.6

【详解】

[1]小球下落的过程中,以小球为参照物,瓷砖的位置在发生改变,且位置改变的方向与小球下落的方向相反,因此瓷砖是向上运动的。

[2]由图可知,从B到C和C到D的过程中,相同的时间内运动的距离相等,则小球做匀速运动,速度大小不变。

[3]小球从B位置到D位置的过程中做匀速直线运动,运动的距离

s=26cm=12cm=0.12m

运动的时间t=0.2s,则小球的平均速度

即球经过C点的速度为0.6m/s。

18.见解析

【分析】

研究物体的运动时,必须事先选定一个标准的物体,这个事先被选作标准的物体叫参照物;如果被研究的物体相对于这个标准位置发生了改变,则是运动的;如果被研究的物体相对于这个标准位置没有发生改变,则是静止的。

【详解】

红红是以并列的另一列火车作为参照物的,得到的结论是自己乘坐的列车是运动的;而妈妈是以站牌为参照物,得到的结论是自己乘坐的火车是静止的,即由于他们选取了不同的参照物,故得到了不同的结论。

19.见解析

【解析】

【详解】

把封口的夹子松开,气球向左喷出球内气体,因为力的作用是相互的,同时气球也受到了空气对它的反作用力,这个力使气球由静止开始向右运动。

20.岸(地面)

【解析】

考点:运动和静止的相对性.

专题:应用题.

分析:根据“物体相对于参照物位置改变,物体是运动的,相对于参照物位置不变,物体是静止的”,判断“我”以什么为参照物.

解答:解:由题意知“我”与云、船的位置保持不变,相对于岸的位置不断变化,则以岸(或地面)为参照物.

故答案为岸(地面).

点评:此题通过古诗句考查同学们对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论.

21.

【详解】

设扶梯长为s,则扶梯的速度为

扶梯不动,人走上去的速度为

则当人沿着开动的自动扶梯走上去时的速度为

则用时为

22.见解析

【详解】

小明的同学以地面或自己为参照物时,列车与地面以及同学们之间的位置不断发生变化,所以小明的同学判断列车是运动的;当以火车、小明或火车内其他乘客为参照物时,几个同学与这些物体之间的位置发生了变化,小明判断同学们是运动的,所以小明看到几个同学渐渐向后退去。

23.丢失剑的人没有正确理解运动和静止的相对性.剑相对于地面是静止的,而相对于船则是运动的,而此人错误地认为“剑”以船为参照物是静止的,故没有通过“刻舟”而求得“剑”.

【解析】

要判断一个物体是运动的还是静止的,取决于所选的参照物,参照物不同,物体的运动情况就不同.楚人之所以没有通过“刻舟”而求得剑,就是因为没有搞清楚运动和静止的相对性原理所致.他由于选择参照物错误,如果当时把船停下来就对了,并且船是相对地面运动的,如果选择岸边的树或静止不动的物体为参照物,也会找到剑.

故答案为丢失剑的人没有正确理解运动和静止的相对性.剑相对于地面是静止的,而相对于船则是运动的,而此人错误地认为“剑”以船为参照物是静止的,故没有通过“刻舟”而求得“剑”.

【点睛】解决这类题目一定注意,运动和静止都是相对的,选择的参照物不同,运动状态可能也会不同.

(

2

)

(

1

)

姓名:___________班级:___________

一、单选题

1.《吕氏春秋·察今篇》记载了刻舟求剑的故事,当中有这样的文句:“舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!”文中对舟和剑运动状态的描述,可选择的共同参照物是( )

A.舟中人 B.舟 C.剑 D.江岸

2.使用最小刻度是毫米的刻度尺,测得下列数据,正确的记录结果为( )

A.0.184m B. C. D.

3.下列物理量中,最接近实际情况的是( )

A.人步行的速度约为1.2m/s

B.正常情况下,人的脉搏跳动一次的时间约为1min

C.1元硬币的直径约为2mm

D.一张课桌的高度约为150cm

4.关于匀速直线运动的速度计算公式,下类说法正确的是( )

A.速度与路程成正比

B.速度与时间成正比

C.速度和路程成正比,和时间成反比

D.速度等于路程与时间的比值,与路程和时间无关

5.优秀的运动员在百米赛跑,第1秒运动7米,第2秒运动10米,第3秒运动14米,则( )

A.物体做匀速运动 B.物体作加速运动

C.物体第2秒的速度是7米/秒 D.物体第3秒的速度是7米/秒

6.如图所示,小明用一端磨损的刻度尺测量橡皮的长度,长度为( )

A.3.15cm B.3.150cm C.2.15cm D.2.150cm

7.一列队伍长50m,行进的速度为2.5m/s,经过一座全长100m的桥,从队伍的第一个人踏上桥到最后一个人离开桥,总共需要的时间为( )

A.40s B.50s C.60s D.80s

8.甲、乙两物体从同一地点同时向东做直线运动,其s-t图像如图所示,则下列说法正确的是( )

A.0~20s,两物体始终做匀速直线运动

B.0~15s,两物体平均速度相同

C.0~10s,若以乙物体为参照物,甲向西运动

D.10~20s,物体甲速度

9.下列估计的数据与实际最接近的是( )

A.中学生食指的长度为1.6cm B.教室的空间高度为3.5m

C.人的一次脉搏跳动时间为10s D.中学生百米赛跑的时间为0.8s

10.图画中题有李白《早发白帝城》诗句,诗中能估算出速度大小的一句是( )

A.朝辞白帝彩云间 B.千里江陵一日还 C.两岸猿声啼不住 D.轻舟已过万重山

11.某同学用一把刻度尺测量某一矩形工件的宽度,在不同位置先后进行了4次测量,结果如下: 2.36cm,2.83cm,2.37cm,2.37cm。则该工件的宽度应记为( )

A.2.37cm B.2.367cm C.2.36cm D.2.48cm

12.如图,沿同一条直线向东运动的物体A、B,其相对同一位置O的距离s随时间t变化的图像。以下说法正确的是( )

①两物体由同一位置开始出发,但物体A比B迟3s才开始运动;

②3s~5s内,物体A和B都做匀速直线运动;

③从第3s开始,vA>vB,5s末A、B相遇;

④5s内,A、B平均速度相等,都为2m/s。

A.只有①④正确 B.只有②③正确 C.只有①③正确 D.只有③④正确

13.下列图象中,能正确反映匀速直线运动的是( )

A. B.

C. D.

二、填空题

14.如图是路程随时间变化的图像,由图像可知,OA段的速度______(选填“大于”“小于”或“等于”)BC段的速度,0-10s内的平均速度是______m/s。

15.物理学中,把一个物体相对于另一个物体___________的改变称为机械运动。如图所示的“天舟一号”货运飞船与“天宫二号”空间实验室对接完成后,“天舟一号”相对于“天宫二号”是_______(选填“静止”或“运动”)的。

16.如图所示,该刻度尺的分度值为______mm,木块的长度为_____cm,秒表的读数为______s

17.如图是小球从空中落入水中的频闪照片,每块瓷砖高为6cm,每隔0.1s拍摄一次,小球下落过程中,小球为参照物,瓷砖是______(选填”静止““向上运动”或“向下运动”),小球从B到D位置速度大小______(选填“变大”“变小”或“不变”),经过C点的速度为______m/s。

三、简答题

18.红红和妈妈坐火车去旅行,上车后刚坐好,就看见并列的另一列火车徐徐向后驶去。红红说:“我们坐的火车开动了。”而妈妈看了看站牌却说:“我们坐的火车还没有开呢!”想一想,她们为什么会得出不同的结论?

19.如图所示是“喷气火箭”的模型,胶带固定气球与吸管,吸管套在绳上.将吹足了气的气球封口处的夹子松开,球内气体从气球嘴泄出的同时,气球会向右运动.请简述该现象的原理:_____.

20.我国宋代诗人陈与义所写的《襄邑道中》的绝句:飞花两岸照船红,百里榆堤半日风.卧看满天云不动,不知云与我俱东.诗中描述“我”运动时选取的参照物是什么?

21.某商场的自动扶梯在 t1 分钟内,可以把站在扶梯上的顾客送到二楼。如果扶梯不动,人走上去需要 t2 分钟,那么,当人沿着开动的自动扶梯走上去,所需时间 t 的表达式是什么。推导过程中需要的物理量请提前设定。

22.假期到了,班上的几名同学送小明乘列车回老家。如图所示,几名同学看着列车徐徐地开动了,纷纷向小明道别;而小明坐在窗边,却看到同学们渐渐向后退去。请运用所学的物理知识分别解释小明及小明同学是如何判断的。

23.“刻舟求剑”是人人皆知的典故,如图所示,请你从物理的角度来分析,丢失剑的人之所以没有通过“刻舟”而求得“剑”的原因是什么?

(

2

)

(

1

)

参考答案

1.D

【详解】

舟已行矣,而剑不行,意思是舟已经向前行驶了,但剑没有行进,即舟是运动的,剑是静止的。

A.以舟中人为参照物,舟相对于人的位置没有发生变化,是静止的,剑相对于人的位置发生变化,是运动的,故A错误;

B.以舟为参照物,剑相对于舟的位置发生变化,是运动的,舟不能以自身为参照物,故B错误;

C.以剑为参照物,舟相对于剑的位置发生变化,是运动的,剑不能以自身为参照物,故C错误;

D.以江岸为参照物,舟相对于江岸的位置发生变化,是运动的,以江岸为参照物,剑相对于江岸的位置没有发生变化,是静止的,均以江岸为参照物,故D正确。

故选D。

2.B

【详解】

刻度尺在读数时应估读到分度值的后一位;

A.0.184m的数值8对应的单位是cm,即该刻度尺的分度值是1cm,所以该数据记录错误,故A错误;

B.1.848m的数值4对应的单位是mm,即该刻度尺的分度值是1mm,所以该数据记录正确,故B正确;

C.18.4cm的数值18对应的单位是cm,即该刻度尺的分度值是1cm,所以该数据记录错误,故C错误;

D.184.82mm的最后一位2是估读值,而倒数第二位的8对应的单位不是mm,所以该数据记录错误,故D错误。

故选B。

3.A

【详解】

A.人的步行速度约为

4km/h=4×m/s≈1.1m/s

故A符合题意;

B.正常情况下,人的脉搏1min跳动的次数在75次左右,所以脉搏跳动一次的时间约为1s,故B不符合题意;

C.中学生大拇指的宽度约为2cm,一元硬币的直径与此差不多,在2cm即20mm左右,故C不符合题意;

D.中学生的身高在160cm左右,课桌的高度大约是中学生身高的一半,在80cm左右,故D不符合题意。

故选A。

4.D

【详解】

匀速直线运动的物体,其速度恒定不变,与路程和时间无关,只是在数值上等于路程与时间的比值,故ABC错误,D正确。

故选D。

5.B

【详解】

AB.运动员第1秒运动7米,第2秒运动10米,即在第2个1秒运动10米,同理,在第3个1秒运动14米,在相同的时间内通过的距离逐渐变大,故物体作加速运动,故A 不符合题意,B符合题意;

CD.根据可知,物体第2秒的速度是10米/秒,第3秒的速度是14米/秒,故CD不符合题意。

故选B。

6.C

【详解】

由题意可知,刻度尺的分度值为0.1cm,橡皮的起始端在1.00cm处,末端在3.15cm处,所以橡皮的长度为

L=3.15cm﹣1.00cm=2.15cm

故选C。

7.C

【详解】

从队伍的第一个人踏上桥到最后一个人离开桥通过的路程为

s=50+100m=150m

所需时间为

故选C。

8.B

【详解】

A.由图像看出乙的图像是一条斜线,表示乙物体一直做匀速直线运动,甲物体在10~20s的图像是一条和时间轴平行的直线,此时甲物体处于静止状态,故A错误;

B.由图像看出0~15s,甲乙物体运动的路程和时间都相同,则两物体平均速度相同,故B正确;

C.由图像看出0~10s,甲、乙两物体从同一地点同时向东做直线运动,v甲>v乙,以乙物体为参照物,甲向东运动,故C错误;

D.由图像看出10~20s,物体甲静止不动,速度为0,故D错误。

故选B。

9.B

【详解】

A.中学生食指的长度约为6cm,故A选项不符合题意;

B.教室的空间高度约为3.5m,故B选项符合题意;

C.人的一次脉搏跳动时间约为1s,故C选项不符合题意;

D.中学生百米赛跑的时间约为16s,故D选项不符合题意。

故选B。

10.B

【详解】

A.“朝辞白帝彩云间”即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故A不符合题意;

B.“千里江陵一日还”,既能知道路程也能确定时间,所以可以估计速度,故B符合题意;

C.“两岸猿声啼不住” 即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故C不符合题意;

D.“轻舟已过万重山” 即不能知道路程也不能确定时间,所以没法估计速度,故D不符合题意。

故选B。

11.A

【详解】

4次测量中,测量值均精确到1mm,有三次测量值在2.3cm与2.4cm之间,而有一次测量值为2.83cm,则2.83cm这个测量值是错误的。最终结果应该是多次正确的测量值的平均值,且平均值的精确程度与测量值应该是一一致的,所以,物体的宽度应该记为

故B、C、D错误,不符合题意;A正确,符合题意。

故选A。

12.B

【详解】

①由图可知,两物体不是由同一位置开始出发,A由原点出发,B由距原点5m处出发;B从0时刻出发,A在3s后出发,故①错误;

②由图可知,两物体运动的s-t图像都是一条直线,所以,3s~5s内,物体A和B都做匀速直线运动,故②正确;

③由图可知,从第3s开始,A的速度为

B的速度为

5s末两图像相交,表示A、B相遇,故③正确;

④5s内,A的平均速度为

B的平均速度为

A、B平均速度不相等,故④错误。故B正确,ACD错误。

故选B。

13.B

【详解】

AC.匀速直线运动的路程与时间成正比,s-t图像是一条倾斜的直线,故AC不符合题意;

BD.匀速直线运动的速度不变,v-t图像是一平行于时间轴的直线,故B符合题意,D不符合题意。

故选B。

14.大于 0.25

【详解】

[1]由图象可知,OA段通过的路程sOA=2.5m,tOA=5s,OA段的速度

vOA==0.5m/s

BC段通过的路程

sBC=4m-2.5m=1.5m

tBC=10s,BC段的速度

vBC==0.15m/s

所以

vOA>vBC

[2]0-10s内的路程是2.5m,平均速度

15.位置 静止

【详解】

[1]物理学中,把物体位置的变化叫作机械运动。

[2]“天舟一号”与“天宫二号”对接完成后,“天舟一号”相对于“天宫二号”没有位置的变化,所以“天舟一号”相对于“天宫二号”是静止的。

16.1 3.80 228.7

【详解】

[1]该刻度尺1cm平均分成了10等分,故该刻度尺的分度值为0.1cm,即1mm。

[2]木块的长度为

故木块的长度为。

[3] 先读分针再读秒针,分针是3min半,故秒表应该读30s开外,故秒表的读数为3min48.7s,即为228.7s。

17.向上运动 不变 0.6

【详解】

[1]小球下落的过程中,以小球为参照物,瓷砖的位置在发生改变,且位置改变的方向与小球下落的方向相反,因此瓷砖是向上运动的。

[2]由图可知,从B到C和C到D的过程中,相同的时间内运动的距离相等,则小球做匀速运动,速度大小不变。

[3]小球从B位置到D位置的过程中做匀速直线运动,运动的距离

s=26cm=12cm=0.12m

运动的时间t=0.2s,则小球的平均速度

即球经过C点的速度为0.6m/s。

18.见解析

【分析】

研究物体的运动时,必须事先选定一个标准的物体,这个事先被选作标准的物体叫参照物;如果被研究的物体相对于这个标准位置发生了改变,则是运动的;如果被研究的物体相对于这个标准位置没有发生改变,则是静止的。

【详解】

红红是以并列的另一列火车作为参照物的,得到的结论是自己乘坐的列车是运动的;而妈妈是以站牌为参照物,得到的结论是自己乘坐的火车是静止的,即由于他们选取了不同的参照物,故得到了不同的结论。

19.见解析

【解析】

【详解】

把封口的夹子松开,气球向左喷出球内气体,因为力的作用是相互的,同时气球也受到了空气对它的反作用力,这个力使气球由静止开始向右运动。

20.岸(地面)

【解析】

考点:运动和静止的相对性.

专题:应用题.

分析:根据“物体相对于参照物位置改变,物体是运动的,相对于参照物位置不变,物体是静止的”,判断“我”以什么为参照物.

解答:解:由题意知“我”与云、船的位置保持不变,相对于岸的位置不断变化,则以岸(或地面)为参照物.

故答案为岸(地面).

点评:此题通过古诗句考查同学们对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论.

21.

【详解】

设扶梯长为s,则扶梯的速度为

扶梯不动,人走上去的速度为

则当人沿着开动的自动扶梯走上去时的速度为

则用时为

22.见解析

【详解】

小明的同学以地面或自己为参照物时,列车与地面以及同学们之间的位置不断发生变化,所以小明的同学判断列车是运动的;当以火车、小明或火车内其他乘客为参照物时,几个同学与这些物体之间的位置发生了变化,小明判断同学们是运动的,所以小明看到几个同学渐渐向后退去。

23.丢失剑的人没有正确理解运动和静止的相对性.剑相对于地面是静止的,而相对于船则是运动的,而此人错误地认为“剑”以船为参照物是静止的,故没有通过“刻舟”而求得“剑”.

【解析】

要判断一个物体是运动的还是静止的,取决于所选的参照物,参照物不同,物体的运动情况就不同.楚人之所以没有通过“刻舟”而求得剑,就是因为没有搞清楚运动和静止的相对性原理所致.他由于选择参照物错误,如果当时把船停下来就对了,并且船是相对地面运动的,如果选择岸边的树或静止不动的物体为参照物,也会找到剑.

故答案为丢失剑的人没有正确理解运动和静止的相对性.剑相对于地面是静止的,而相对于船则是运动的,而此人错误地认为“剑”以船为参照物是静止的,故没有通过“刻舟”而求得“剑”.

【点睛】解决这类题目一定注意,运动和静止都是相对的,选择的参照物不同,运动状态可能也会不同.

(

2

)

(

1

)

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙