第9课 两宋的政治和军事 课件(共18张ppt)

文档属性

| 名称 | 第9课 两宋的政治和军事 课件(共18张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-17 22:28:50 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

导入新课

960年,后周归德军节度使赵匡胤发动兵变,夺取帝位,建立宋朝。新政权结束了五代十国分裂的局面,形成了长期的稳定统治。

宋

之义

兴

也

问题:北宋为什么没有成为继“五代”后的第“六代”?

两宋的政治和军事

第9课

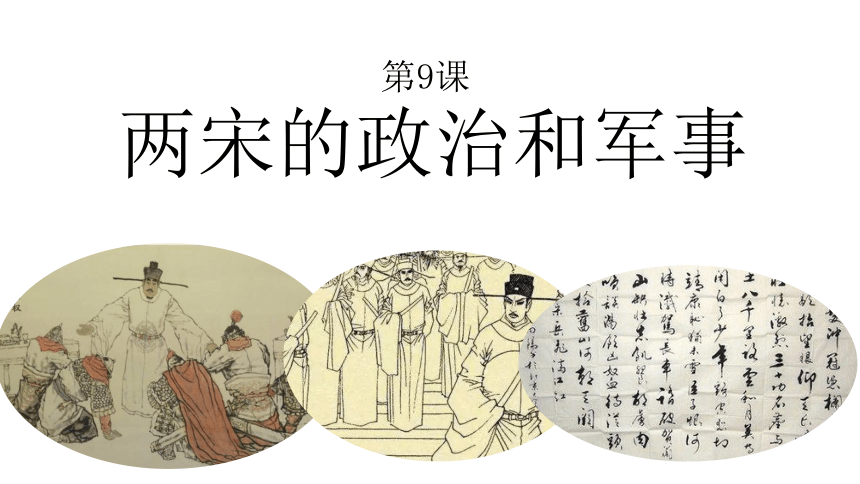

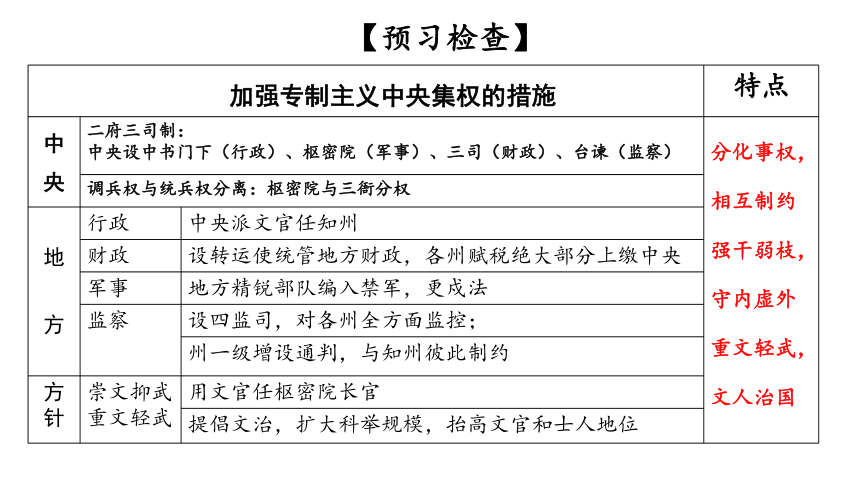

加强专制主义中央集权的措施 特点

中央 二府三司制: 中央设中书门下(行政)、枢密院(军事)、三司(财政)、台谏(监察) 分化事权,相互制约

强干弱枝,守内虚外

重文轻武,文人治国

调兵权与统兵权分离:枢密院与三衙分权 地方 行政 中央派文官任知州 财政 设转运使统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴中央 军事 地方精锐部队编入禁军,更戍法 监察 设四监司,对各州全方面监控; 州一级增设通判,与知州彼此制约 方针 崇文抑武 重文轻武 用文官任枢密院长官 提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位 【预习检查】

惩创五季

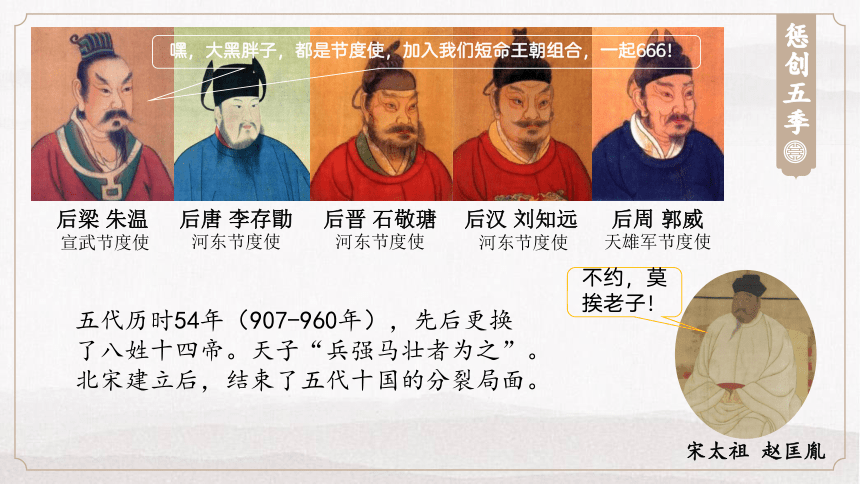

后梁 朱温

宣武节度使

后唐 李存勖

河东节度使

后晋 石敬瑭

河东节度使

后汉 刘知远

河东节度使

后周 郭威

天雄军节度使

嘿,大黑胖子,都是节度使,加入我们短命王朝组合,一起666!

不约,莫挨老子!

五代历时54年(907-960年),先后更换了八姓十四帝。天子“兵强马壮者为之”。北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面。

宋太祖 赵匡胤

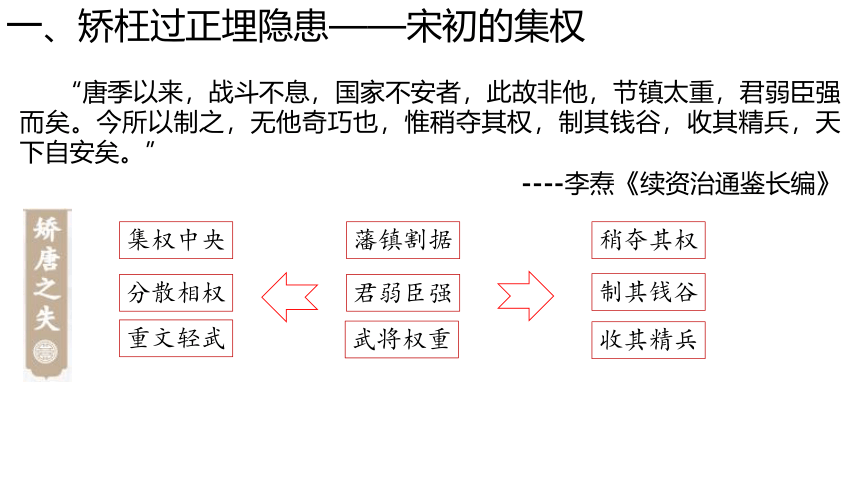

“唐季以来,战斗不息,国家不安者,此故非他,节镇太重,君弱臣强而矣。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

----李焘《续资治通鉴长编》

藩镇割据

君弱臣强

稍夺其权

制其钱谷

收其精兵

武将权重

集权中央

分散相权

重文轻武

一、矫枉过正埋隐患——宋初的集权

守内虚外

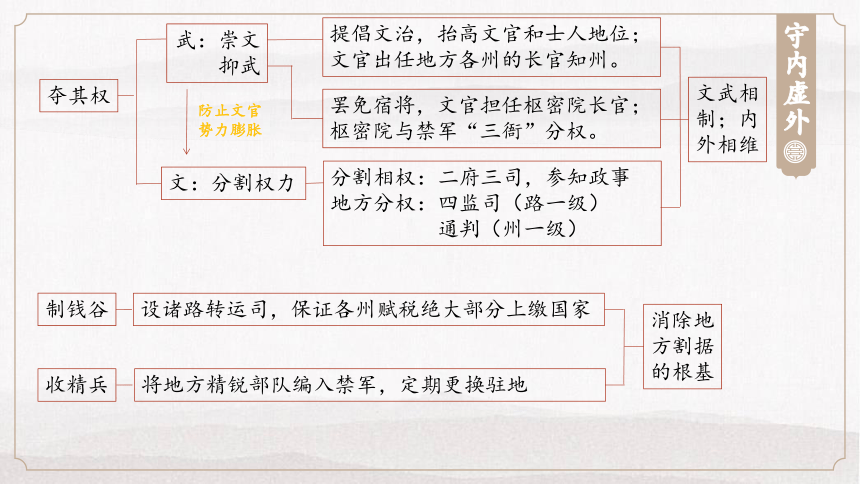

夺其权

制钱谷

收精兵

武:崇文 抑武

文:分割权力

提倡文治,抬高文官和士人地位;

文官出任地方各州的长官知州。

罢免宿将,文官担任枢密院长官;

枢密院与禁军“三衙”分权。

分割相权:二府三司,参知政事

地方分权:四监司(路一级)

通判(州一级)

设诸路转运司,保证各州赋税绝大部分上缴国家

将地方精锐部队编入禁军,定期更换驻地

防止文官势力膨胀

消除地方割据的根基

文武相制;内外相维

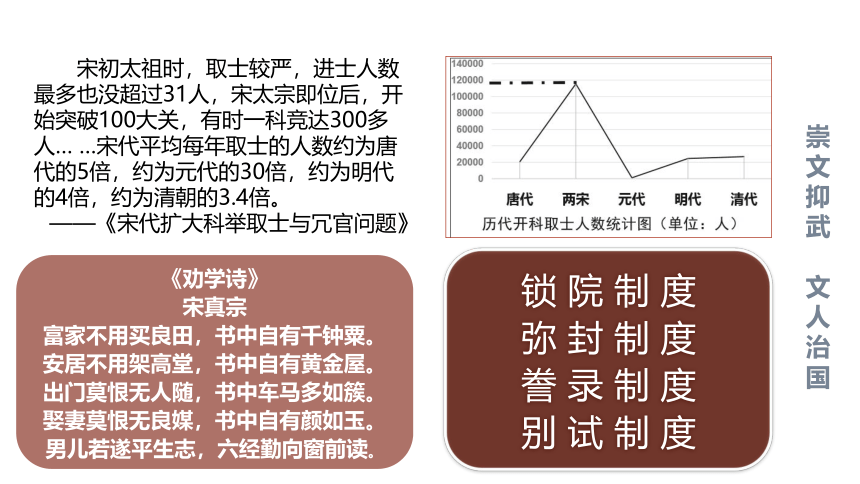

宋初太祖时,取士较严,进士人数最多也没超过31人,宋太宗即位后,开始突破100大关,有时一科竞达300多人… …宋代平均每年取士的人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清朝的3.4倍。

——《宋代扩大科举取士与冗官问题》

锁 院 制 度

弥 封 制 度

誊 录 制 度

别 试 制 度

《劝学诗》

宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

崇文抑武

文人治国

祖宗之法

……虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

“先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常。谨当尊承,不敢逾越。”

——《续资治通鉴长编》

朱熹:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——(宋)黎靖德《朱子语类》

问题:结合材料,分析宋初加强中央集权的影响。

积极影响:强化了中央集权,有效的预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

消极影响:制度过于僵化,助长了因循守旧的政治风气;

权力分工过细,影响了行政效率;

为北宋的边防压力与财政危机埋下了伏笔。

【小组讨论】宋代祖宗之法的利弊得失,尝试结合课前搜集的史料阐述自己观点

利

弊

·巩固国家政权

·扩大统治基础

·有效防止内乱

·强化中央集权

·制度过于僵化

·权力分割过细

·影响行政效率

·“三冗两积”局面

低质统一

◎

◎

◎

中京

东京

澶州(澶渊)

兴庆

万里石塘

燕云十六州

辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期;

五代后晋时,辽朝占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。

先天不足

守内虚外

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》

北宋

辽

西夏

兄弟

君 臣

“花钱买和平”

(岁币)

(岁赐)

对外屡战屡败,边防压力巨大

二、积贫积弱时势艰——压力与危机

民族关系 战争 和议 结果

宋辽关系 ①北宋统一后,两次北伐,均告惨败; ②后来辽军大举南下 1005年澶渊之盟: ①维持已有边界,兄弟相称;②北宋送“岁币” 北宋勉强获得了北部边防的安定

宋夏关系 北宋与西夏发生战争,是屡战屡败 1044年宋夏和议: ①西夏保持帝号,向北宋称臣;②北宋送“岁赐” 宋政府开放边境互市,恢复了双方贸易往来

【思考】 你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

辽宋约为兄弟之国,宋给辽“岁币”绢10万匹,银10万两

西夏向宋称臣,北宋每年给西夏“岁赐”:绢15万匹+银7万两+茶3万斤

……他们都认为“澶渊之盟”为宋人带来了和平生产和生活环境,节省了军费,而“澶渊之盟”所规定的输辽岁币与军费比较起来,则是一个不足百分之一二的很小数目,全面衡量起来,和平给宋人带来的好处更多……宋就在雄州(今河北雄县)、霸州(今河北霸县)、安肃军(河北徐水)、广信军(今河北保定西北)等地设置榷场,与辽进行大规模的经济贸易。

—《试论“澶渊之盟”对宋辽关系的影响》

增加了宋王朝财政支出;但节省了军费;

一定时期内带来和平的生产、生活环境;

有利于经济文化交流,和边境贸易发展。

【合作探究】

事为之防

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》

宋太祖:“可以利百代者,唯养兵也。方凶年饥岁,有叛民而无叛兵,不幸乐岁而变生,则有叛兵而无叛民。”

——晁说之《元符三年应诏封事》

饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵。

——吴儆《竹洲集》

内患

叛兵(大臣篡权)

分权

机构重叠

恩荫

官僚子弟入仕过滥

官僚队伍膨胀

叛民

养兵

多而不精

军队扩编

养官

养兵

“花钱买稳定”

“花钱买和平”

“花钱买稳定”

财政状况日益恶化

北宋财政收支表(单位:缗)

冗官

冗费

冗兵

穷则思变

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革效果:因触犯了官僚集团的既得利益,结果失败。

【王安石变法】

改 革 者:王安石

支 持 者:

改革目的:

基本原则:加强国家对部分领域的管理和控制

改革效果:达到富国目的,但强兵不明显,加重人民负担。

宋神宗

富国强兵

目的 颁布法律 措施及手段

富国 《青苗法》 《农田水利法》 《市易法》 《方田均税法》 向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营,调控经济的同时开辟财源。

强兵 《保甲法》 对农民进行编制管理和军事训练,借“兵农合一”的征兵制取代募兵制

阅读学思之窗(P52),说一说你对王安石变法失败的原因有何认识?

(1)变法操之过急,引起社会纷扰;

(2)一些措施在执行过程中加重了人民的负担,引起激烈争议;

(3)统治集团内部的分裂日益严重。

发展社会生产是充裕国家财政的前提

三、振衰起敝挽狂澜——王安石变法

靖康耻,武穆御金

臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死

文人思,忧国忧民

君臣醉,偏安一隅

四、积重难返求偏安——佞臣跪忠骨

1141年,南宋与金订立绍兴和议,以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。此后,宋金约为“世侄之国”,继续维持南北对峙局面。

青山有幸埋忠骨

白铁无辜铸佞臣

岳飞死于宋金和议之后。绍兴十一年十二月末除夕夜(1142年1月27日),宋高宗和秦桧以“莫须有”的罪名杀岳飞与其子岳云、部将张宪于今杭州。

主要原因:宋高宗为了限制军阀军权、重建崇文抑武秩序;打击主战派,实现与金议和的需要。

南宋偏安

上京(会宁)

郾城

大散关

临安

千里长沙

万里石塘

北宋

南宋

金

靖康之变

绍兴和议

岁贡

宋高宗与秦桧为什么视岳飞为心腹之患?

祖宗之法

此后,南宋不再向金称臣,“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

本课小结

导入新课

960年,后周归德军节度使赵匡胤发动兵变,夺取帝位,建立宋朝。新政权结束了五代十国分裂的局面,形成了长期的稳定统治。

宋

之义

兴

也

问题:北宋为什么没有成为继“五代”后的第“六代”?

两宋的政治和军事

第9课

加强专制主义中央集权的措施 特点

中央 二府三司制: 中央设中书门下(行政)、枢密院(军事)、三司(财政)、台谏(监察) 分化事权,相互制约

强干弱枝,守内虚外

重文轻武,文人治国

调兵权与统兵权分离:枢密院与三衙分权 地方 行政 中央派文官任知州 财政 设转运使统管地方财政,各州赋税绝大部分上缴中央 军事 地方精锐部队编入禁军,更戍法 监察 设四监司,对各州全方面监控; 州一级增设通判,与知州彼此制约 方针 崇文抑武 重文轻武 用文官任枢密院长官 提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人地位 【预习检查】

惩创五季

后梁 朱温

宣武节度使

后唐 李存勖

河东节度使

后晋 石敬瑭

河东节度使

后汉 刘知远

河东节度使

后周 郭威

天雄军节度使

嘿,大黑胖子,都是节度使,加入我们短命王朝组合,一起666!

不约,莫挨老子!

五代历时54年(907-960年),先后更换了八姓十四帝。天子“兵强马壮者为之”。北宋建立后,结束了五代十国的分裂局面。

宋太祖 赵匡胤

“唐季以来,战斗不息,国家不安者,此故非他,节镇太重,君弱臣强而矣。今所以制之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,天下自安矣。”

----李焘《续资治通鉴长编》

藩镇割据

君弱臣强

稍夺其权

制其钱谷

收其精兵

武将权重

集权中央

分散相权

重文轻武

一、矫枉过正埋隐患——宋初的集权

守内虚外

夺其权

制钱谷

收精兵

武:崇文 抑武

文:分割权力

提倡文治,抬高文官和士人地位;

文官出任地方各州的长官知州。

罢免宿将,文官担任枢密院长官;

枢密院与禁军“三衙”分权。

分割相权:二府三司,参知政事

地方分权:四监司(路一级)

通判(州一级)

设诸路转运司,保证各州赋税绝大部分上缴国家

将地方精锐部队编入禁军,定期更换驻地

防止文官势力膨胀

消除地方割据的根基

文武相制;内外相维

宋初太祖时,取士较严,进士人数最多也没超过31人,宋太宗即位后,开始突破100大关,有时一科竞达300多人… …宋代平均每年取士的人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清朝的3.4倍。

——《宋代扩大科举取士与冗官问题》

锁 院 制 度

弥 封 制 度

誊 录 制 度

别 试 制 度

《劝学诗》

宋真宗

富家不用买良田,书中自有千钟粟。

安居不用架高堂,书中自有黄金屋。

出门莫恨无人随,书中车马多如簇。

娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。

男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。

崇文抑武

文人治国

祖宗之法

……虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉佑集》

“先皇帝创业垂二十年,事为之防,曲为之制,纪律已定,物有其常。谨当尊承,不敢逾越。”

——《续资治通鉴长编》

朱熹:“本朝鉴五代藩镇之弊,尽夺藩镇之权,兵也收了,财也收了,赏罚行政一切收了,州郡遂日就困弱。靖康之祸,虏骑所过,莫不溃散。”

——(宋)黎靖德《朱子语类》

问题:结合材料,分析宋初加强中央集权的影响。

积极影响:强化了中央集权,有效的预防了内部动乱,巩固了国家的统一和安定。

消极影响:制度过于僵化,助长了因循守旧的政治风气;

权力分工过细,影响了行政效率;

为北宋的边防压力与财政危机埋下了伏笔。

【小组讨论】宋代祖宗之法的利弊得失,尝试结合课前搜集的史料阐述自己观点

利

弊

·巩固国家政权

·扩大统治基础

·有效防止内乱

·强化中央集权

·制度过于僵化

·权力分割过细

·影响行政效率

·“三冗两积”局面

低质统一

◎

◎

◎

中京

东京

澶州(澶渊)

兴庆

万里石塘

燕云十六州

辽宋夏金元是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期;

五代后晋时,辽朝占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。

先天不足

守内虚外

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》

北宋

辽

西夏

兄弟

君 臣

“花钱买和平”

(岁币)

(岁赐)

对外屡战屡败,边防压力巨大

二、积贫积弱时势艰——压力与危机

民族关系 战争 和议 结果

宋辽关系 ①北宋统一后,两次北伐,均告惨败; ②后来辽军大举南下 1005年澶渊之盟: ①维持已有边界,兄弟相称;②北宋送“岁币” 北宋勉强获得了北部边防的安定

宋夏关系 北宋与西夏发生战争,是屡战屡败 1044年宋夏和议: ①西夏保持帝号,向北宋称臣;②北宋送“岁赐” 宋政府开放边境互市,恢复了双方贸易往来

【思考】 你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

辽宋约为兄弟之国,宋给辽“岁币”绢10万匹,银10万两

西夏向宋称臣,北宋每年给西夏“岁赐”:绢15万匹+银7万两+茶3万斤

……他们都认为“澶渊之盟”为宋人带来了和平生产和生活环境,节省了军费,而“澶渊之盟”所规定的输辽岁币与军费比较起来,则是一个不足百分之一二的很小数目,全面衡量起来,和平给宋人带来的好处更多……宋就在雄州(今河北雄县)、霸州(今河北霸县)、安肃军(河北徐水)、广信军(今河北保定西北)等地设置榷场,与辽进行大规模的经济贸易。

—《试论“澶渊之盟”对宋辽关系的影响》

增加了宋王朝财政支出;但节省了军费;

一定时期内带来和平的生产、生活环境;

有利于经济文化交流,和边境贸易发展。

【合作探究】

事为之防

(宋太宗):“国家若无外忧,必有内患,外忧不过边事,皆可预防,若为内患,深可惧也。帝王用心,常须谨记”

——《续资治通鉴长编》

宋太祖:“可以利百代者,唯养兵也。方凶年饥岁,有叛民而无叛兵,不幸乐岁而变生,则有叛兵而无叛民。”

——晁说之《元符三年应诏封事》

饥岁莫急于防民之盗,而防盗莫先于募民为兵。

——吴儆《竹洲集》

内患

叛兵(大臣篡权)

分权

机构重叠

恩荫

官僚子弟入仕过滥

官僚队伍膨胀

叛民

养兵

多而不精

军队扩编

养官

养兵

“花钱买稳定”

“花钱买和平”

“花钱买稳定”

财政状况日益恶化

北宋财政收支表(单位:缗)

冗官

冗费

冗兵

穷则思变

【庆历新政】

改 革 者:范仲淹

支 持 者:宋仁宗

改革目的:整顿官僚机构

改革效果:因触犯了官僚集团的既得利益,结果失败。

【王安石变法】

改 革 者:王安石

支 持 者:

改革目的:

基本原则:加强国家对部分领域的管理和控制

改革效果:达到富国目的,但强兵不明显,加重人民负担。

宋神宗

富国强兵

目的 颁布法律 措施及手段

富国 《青苗法》 《农田水利法》 《市易法》 《方田均税法》 向农民提供农业贷款、拨巨资从事商业经营,调控经济的同时开辟财源。

强兵 《保甲法》 对农民进行编制管理和军事训练,借“兵农合一”的征兵制取代募兵制

阅读学思之窗(P52),说一说你对王安石变法失败的原因有何认识?

(1)变法操之过急,引起社会纷扰;

(2)一些措施在执行过程中加重了人民的负担,引起激烈争议;

(3)统治集团内部的分裂日益严重。

发展社会生产是充裕国家财政的前提

三、振衰起敝挽狂澜——王安石变法

靖康耻,武穆御金

臣子恨,绍兴和议

风波亭,英雄冤死

文人思,忧国忧民

君臣醉,偏安一隅

四、积重难返求偏安——佞臣跪忠骨

1141年,南宋与金订立绍兴和议,以东起淮水、西至大散关一线划界,南宋对金称臣,每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”。此后,宋金约为“世侄之国”,继续维持南北对峙局面。

青山有幸埋忠骨

白铁无辜铸佞臣

岳飞死于宋金和议之后。绍兴十一年十二月末除夕夜(1142年1月27日),宋高宗和秦桧以“莫须有”的罪名杀岳飞与其子岳云、部将张宪于今杭州。

主要原因:宋高宗为了限制军阀军权、重建崇文抑武秩序;打击主战派,实现与金议和的需要。

南宋偏安

上京(会宁)

郾城

大散关

临安

千里长沙

万里石塘

北宋

南宋

金

靖康之变

绍兴和议

岁贡

宋高宗与秦桧为什么视岳飞为心腹之患?

祖宗之法

此后,南宋不再向金称臣,“世为侄国”,继续维持南北对峙的局面。

本课小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进