第17课 中国工农红军长征 课堂训练(含答案)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国工农红军长征 课堂训练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 315.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 08:25:17 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年度八年级历史上第17课中国工农红军长征课堂训练

一、单项选择题

( )1.毛主席曾在1958年的中央军委扩大会议上指出:“不是我们自己要走两万五千里,你没事了,想散步,想散那么长 那都是蒋委员长逼着我们走嘛,所以一路扭秧歌就扭到了陕北。”毛主席这番话所指的是

A.创建井冈山革命根据地 B.红军长征

C.敌后战场的抗日斗争 D.挺进大别山

( )2.“有这么多军事领导人出席会议,这本身就极大地支持了毛泽东对博古、李德的错误军事战略进行批判。这次政治局扩大会议成为中共党史上的一个里程碑。”这次会议是(史料实证)

A.中共二大 B.八七会议 C.遵义会议 D.中共八大

( )3.1935年1月中共中央召开会议,会后中央红军在以毛泽东为代表的中共中央领导下,四渡赤水,巧渡金沙江,跳岀了敌人的重重包围,这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志,此会议召开于

A.辛亥革命时期 B.北伐战争时期

C.红军长征时期 D.抗日战争时期

( )4.电视节目《百战经典·伟大的会议》对右图这样解说:“一座城市,因为一次重要会议与红色结缘;一座小楼,记录着中国革命的伟大转折;一次会议,从此改变了中国革命的历史进程。”解说词中的会议是指

A.中共二大 B.八七会议C.遵义会议 D.中共七大

( )5.1935年1月,参加某次会议的革命家伍修权写下了《七律·历史转折》一诗,来表达他当时兴奋激动的心情:“娄山关前鏖战急,遵义城头赤帜竖。舵手一易齐桨橹,革命从此上新途。”这场会议实际上确立的“舵手”是(跨学科整合·语文)

A.陈独秀 B.李大钊

C.李德 D.毛泽东

( )6.毛泽东的《七律·长征》中写道:“红军不怕远征难,万水千山只等闲……”这首诗概括了长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。长征途中跳出敌人包围圈的是(跨学科整合·语文)

A.血战湘江 B.四渡赤水

C.渡过金沙江 D.飞夺泸定桥

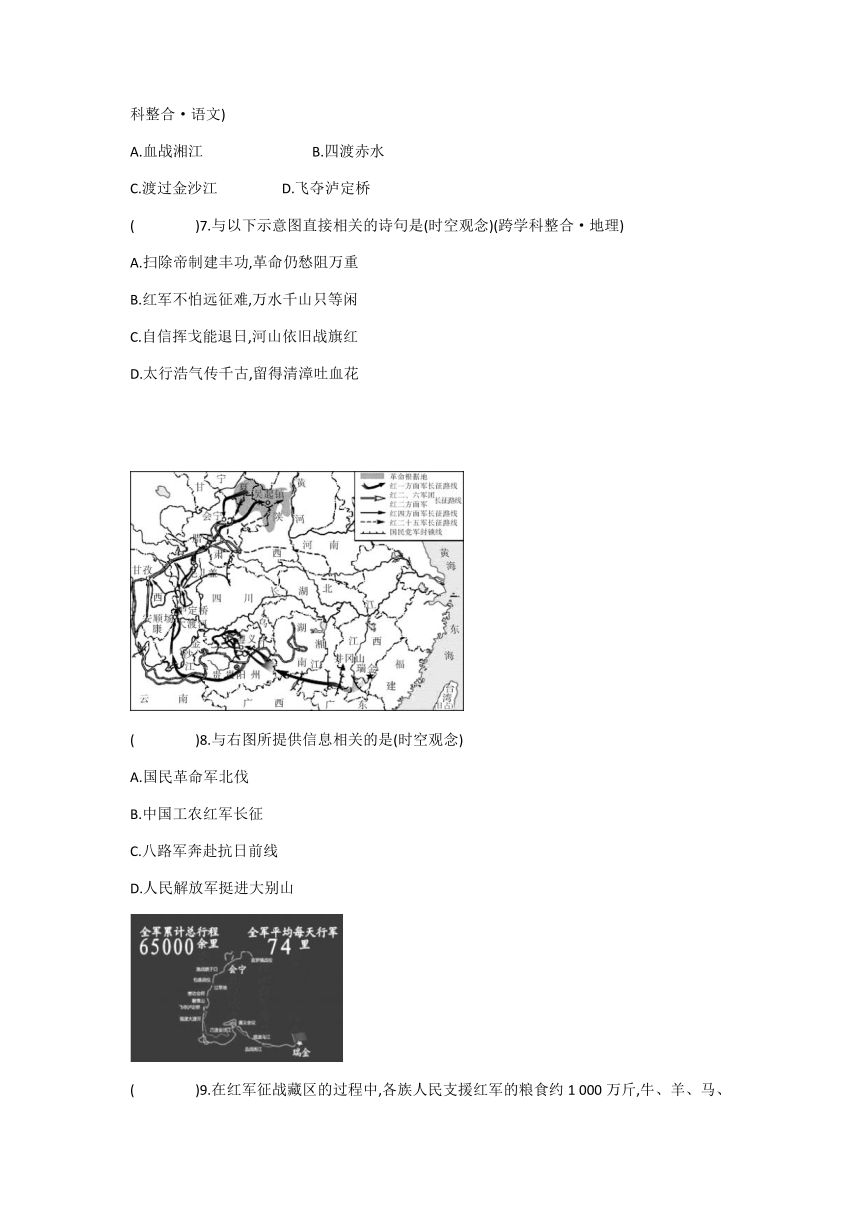

( )7.与以下示意图直接相关的诗句是(时空观念)(跨学科整合·地理)

A.扫除帝制建丰功,革命仍愁阻万重

B.红军不怕远征难,万水千山只等闲

C.自信挥戈能退日,河山依旧战旗红

D.太行浩气传千古,留得清漳吐血花

( )8.与右图所提供信息相关的是(时空观念)

A.国民革命军北伐

B.中国工农红军长征

C.八路军奔赴抗日前线

D.人民解放军挺进大别山

( )9.在红军征战藏区的过程中,各族人民支援红军的粮食约1 000万斤,牛、羊、马、猪等各类牲畜约20万头。这主要说明红军长征(史料实证)

A.粉碎了敌人的重重“围剿”

B.得到了各族人民的物质支持

C.保留了革命的精干队伍

D.传播了革命必胜的坚定信念

( )10.贵州省黎平县老人任时若回忆说:“我见过红军,那是冬天。虽然他们很苦,身上穿的衣服很薄、很烂,但他们对老百姓都很好……到各家各户借的东西,用过后都归还。”从老人的话中可知(历史解释)

A.红军从江西瑞金出发 B.红军纪律严明

C.遵义会议是重要转折 D.红军胜利会师

( )11.红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。”材料中的“三大主力军”会合的地点是

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇

C.甘肃会宁 D.陕西延安

( )12.1935年5月,苏联《布尔什维克》杂志刊登了《在中国红军的前线》一文,首次报道了红军自苏区出征至1935年3月的情形并指出长征是“真正革命英雄主义、自我牺牲精神、大无畏气概的卓越范例”。下列有关长征的说法正确的是

A.长征的原因是博古、李德的右倾错误导致的第五次反围剿失败

B.红军渡过金沙江,打乱了敌人的“追剿”计划

C.红二方面军和红四方面军在吴起镇胜利会师

D.会宁会师标志着长征的胜利结束

( )13.毛泽东的诗词不仅蕴涵着丰富的历史信息,还体现了中国共产党人对中华民族精神的贡献。下列诗句能够反映红军长征精神的是(家国情怀)

A.秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动

B.江山如此多娇,引无数英雄竞折腰

C.更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜

D.钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

( )14.美国作家哈里森·李尔兹伯曾说:“它不是一般意义上的行军,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场危在旦夕的战斗。”这里的“行军”

A.是新旧民主主义革命的转折点

B.确立了思想建党、政治建军的原则

C.保存了党和红军的基干力量

D.标志着抗日民族统一战线正式建立

( )15.有学者评价:“长征简直是将革命划分为‘公元前’和‘公元后’的一条分界线。”“分界线”喻指的是长征(历史解释)

A.开启了新民主主义革命 B.推翻了封建君主专制

C.找到了正确的革命道路 D.使中国革命转危为安

二、综合题

16.阅读材料,回答问题:

材料一 博古把这次反“围剿”战争失败的主要原因,归之于国民党力量的强大……白区反帝反蒋运动没有显著进步……各根据地配合不够密切……后方物资供应工作没有做好等客观原因。……周恩来实事求是地指出这次反“围剿”战争的失败是在军事指挥上确有问题。

——摘编自孟庆春《毛泽东的辉煌人生和未了心愿》

材料二 目前国民党在贵州的防御力量薄弱,如果中央红军在贵州东北部的遵义地区能够站住脚,那么,向北偏西可以相机北进与力量更强大的红四方面军会合,向北偏东可以与红二、红六军团相互策应,遵义地区应该是一个能够让红军左右逢源的好地方。

——王树增《长征》

材料三

(1)根据材料一,概括博古与周恩来对反“围剿”战争失败主要原因的不同认识。

(2)根据材料二,简述毛泽东提出的关于部队前进方向的建议。

(3)综合上述材料,概述材料三中“伟大转折”的含义。结合所学知识,简述遵义会议在中国革命发展史上的地位。

参考答案

1---15 BCCCD CBBBB CDCCD

16(1)博古的认识:国民党力量的强大、白区反帝反蒋运动没有显著进步、各根据地配合不够密切、后方物资供应工作没有做好等。周恩来的认识:军事指挥上有问题。

(2)建议:改向敌人力量薄弱的贵州前进。

(3)含义:遵义会议集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德的军事最高指挥权,事实上确立了以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。

地位:遵义会议挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点。

一、单项选择题

( )1.毛主席曾在1958年的中央军委扩大会议上指出:“不是我们自己要走两万五千里,你没事了,想散步,想散那么长 那都是蒋委员长逼着我们走嘛,所以一路扭秧歌就扭到了陕北。”毛主席这番话所指的是

A.创建井冈山革命根据地 B.红军长征

C.敌后战场的抗日斗争 D.挺进大别山

( )2.“有这么多军事领导人出席会议,这本身就极大地支持了毛泽东对博古、李德的错误军事战略进行批判。这次政治局扩大会议成为中共党史上的一个里程碑。”这次会议是(史料实证)

A.中共二大 B.八七会议 C.遵义会议 D.中共八大

( )3.1935年1月中共中央召开会议,会后中央红军在以毛泽东为代表的中共中央领导下,四渡赤水,巧渡金沙江,跳岀了敌人的重重包围,这次会议是中国共产党从幼年走向成熟的标志,此会议召开于

A.辛亥革命时期 B.北伐战争时期

C.红军长征时期 D.抗日战争时期

( )4.电视节目《百战经典·伟大的会议》对右图这样解说:“一座城市,因为一次重要会议与红色结缘;一座小楼,记录着中国革命的伟大转折;一次会议,从此改变了中国革命的历史进程。”解说词中的会议是指

A.中共二大 B.八七会议C.遵义会议 D.中共七大

( )5.1935年1月,参加某次会议的革命家伍修权写下了《七律·历史转折》一诗,来表达他当时兴奋激动的心情:“娄山关前鏖战急,遵义城头赤帜竖。舵手一易齐桨橹,革命从此上新途。”这场会议实际上确立的“舵手”是(跨学科整合·语文)

A.陈独秀 B.李大钊

C.李德 D.毛泽东

( )6.毛泽东的《七律·长征》中写道:“红军不怕远征难,万水千山只等闲……”这首诗概括了长征的艰难,赞扬了红军无所畏惧的英雄气概。长征途中跳出敌人包围圈的是(跨学科整合·语文)

A.血战湘江 B.四渡赤水

C.渡过金沙江 D.飞夺泸定桥

( )7.与以下示意图直接相关的诗句是(时空观念)(跨学科整合·地理)

A.扫除帝制建丰功,革命仍愁阻万重

B.红军不怕远征难,万水千山只等闲

C.自信挥戈能退日,河山依旧战旗红

D.太行浩气传千古,留得清漳吐血花

( )8.与右图所提供信息相关的是(时空观念)

A.国民革命军北伐

B.中国工农红军长征

C.八路军奔赴抗日前线

D.人民解放军挺进大别山

( )9.在红军征战藏区的过程中,各族人民支援红军的粮食约1 000万斤,牛、羊、马、猪等各类牲畜约20万头。这主要说明红军长征(史料实证)

A.粉碎了敌人的重重“围剿”

B.得到了各族人民的物质支持

C.保留了革命的精干队伍

D.传播了革命必胜的坚定信念

( )10.贵州省黎平县老人任时若回忆说:“我见过红军,那是冬天。虽然他们很苦,身上穿的衣服很薄、很烂,但他们对老百姓都很好……到各家各户借的东西,用过后都归还。”从老人的话中可知(历史解释)

A.红军从江西瑞金出发 B.红军纪律严明

C.遵义会议是重要转折 D.红军胜利会师

( )11.红军长征中的“三大主力军,西北高原胜利会合了。欢呼三个方面军,百战百胜英雄弟兄。”材料中的“三大主力军”会合的地点是

A.甘肃腊子口 B.陕西吴起镇

C.甘肃会宁 D.陕西延安

( )12.1935年5月,苏联《布尔什维克》杂志刊登了《在中国红军的前线》一文,首次报道了红军自苏区出征至1935年3月的情形并指出长征是“真正革命英雄主义、自我牺牲精神、大无畏气概的卓越范例”。下列有关长征的说法正确的是

A.长征的原因是博古、李德的右倾错误导致的第五次反围剿失败

B.红军渡过金沙江,打乱了敌人的“追剿”计划

C.红二方面军和红四方面军在吴起镇胜利会师

D.会宁会师标志着长征的胜利结束

( )13.毛泽东的诗词不仅蕴涵着丰富的历史信息,还体现了中国共产党人对中华民族精神的贡献。下列诗句能够反映红军长征精神的是(家国情怀)

A.秋收时节暮云愁,霹雳一声暴动

B.江山如此多娇,引无数英雄竞折腰

C.更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜

D.钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江

( )14.美国作家哈里森·李尔兹伯曾说:“它不是一般意义上的行军,是为避开蒋介石的魔爪而进行的一次生死攸关、征途漫漫的撤退,是一场危在旦夕的战斗。”这里的“行军”

A.是新旧民主主义革命的转折点

B.确立了思想建党、政治建军的原则

C.保存了党和红军的基干力量

D.标志着抗日民族统一战线正式建立

( )15.有学者评价:“长征简直是将革命划分为‘公元前’和‘公元后’的一条分界线。”“分界线”喻指的是长征(历史解释)

A.开启了新民主主义革命 B.推翻了封建君主专制

C.找到了正确的革命道路 D.使中国革命转危为安

二、综合题

16.阅读材料,回答问题:

材料一 博古把这次反“围剿”战争失败的主要原因,归之于国民党力量的强大……白区反帝反蒋运动没有显著进步……各根据地配合不够密切……后方物资供应工作没有做好等客观原因。……周恩来实事求是地指出这次反“围剿”战争的失败是在军事指挥上确有问题。

——摘编自孟庆春《毛泽东的辉煌人生和未了心愿》

材料二 目前国民党在贵州的防御力量薄弱,如果中央红军在贵州东北部的遵义地区能够站住脚,那么,向北偏西可以相机北进与力量更强大的红四方面军会合,向北偏东可以与红二、红六军团相互策应,遵义地区应该是一个能够让红军左右逢源的好地方。

——王树增《长征》

材料三

(1)根据材料一,概括博古与周恩来对反“围剿”战争失败主要原因的不同认识。

(2)根据材料二,简述毛泽东提出的关于部队前进方向的建议。

(3)综合上述材料,概述材料三中“伟大转折”的含义。结合所学知识,简述遵义会议在中国革命发展史上的地位。

参考答案

1---15 BCCCD CBBBB CDCCD

16(1)博古的认识:国民党力量的强大、白区反帝反蒋运动没有显著进步、各根据地配合不够密切、后方物资供应工作没有做好等。周恩来的认识:军事指挥上有问题。

(2)建议:改向敌人力量薄弱的贵州前进。

(3)含义:遵义会议集中全力纠正博古等人在军事上和组织上“左”的错误,肯定了毛泽东的正确军事主张,增选毛泽东为中央政治局常委,取消了博古、李德的军事最高指挥权,事实上确立了以毛泽东为主要代表的马克思主义正确路线在中共中央的领导地位。

地位:遵义会议挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是党的历史上一个生死攸关的转折点。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹