2021—2022学年统编版高中语文必修下册12.《祝福》教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修下册12.《祝福》教案(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 14:43:44 | ||

图片预览

文档简介

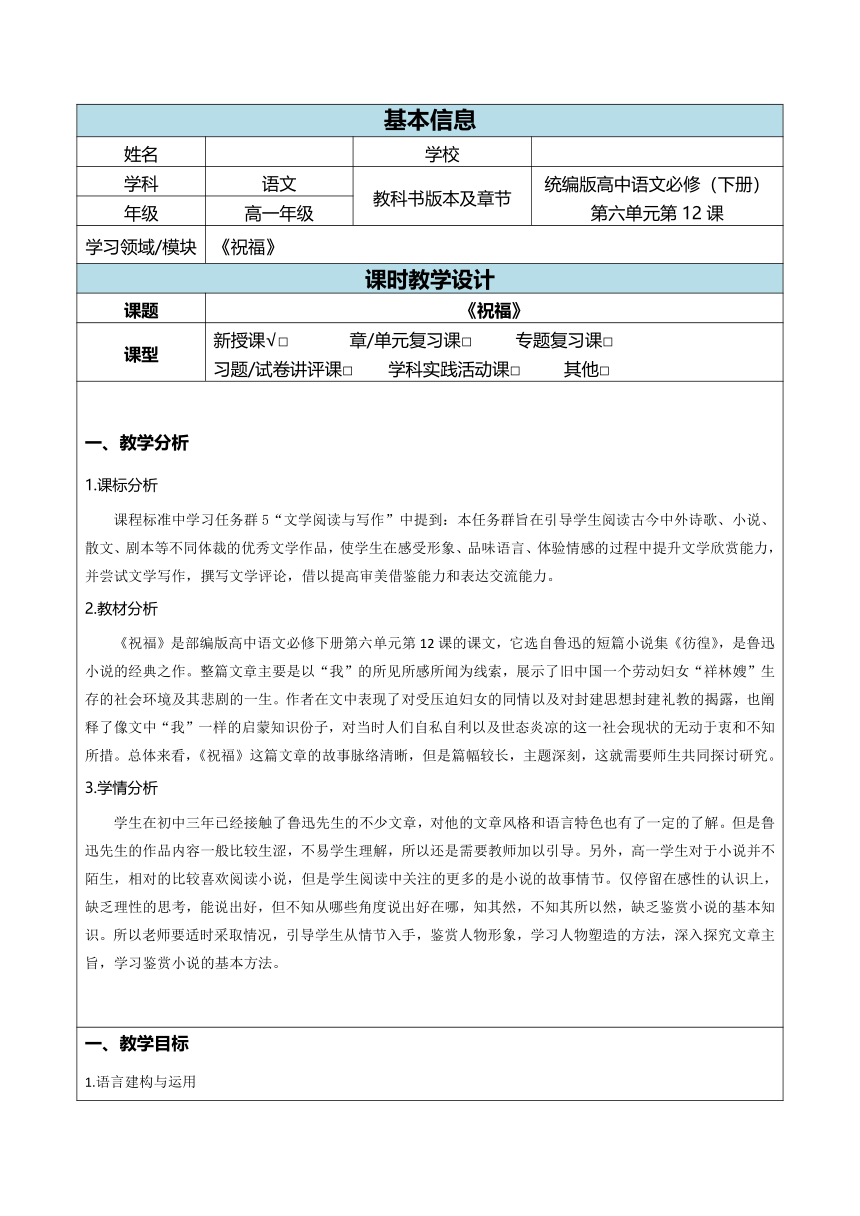

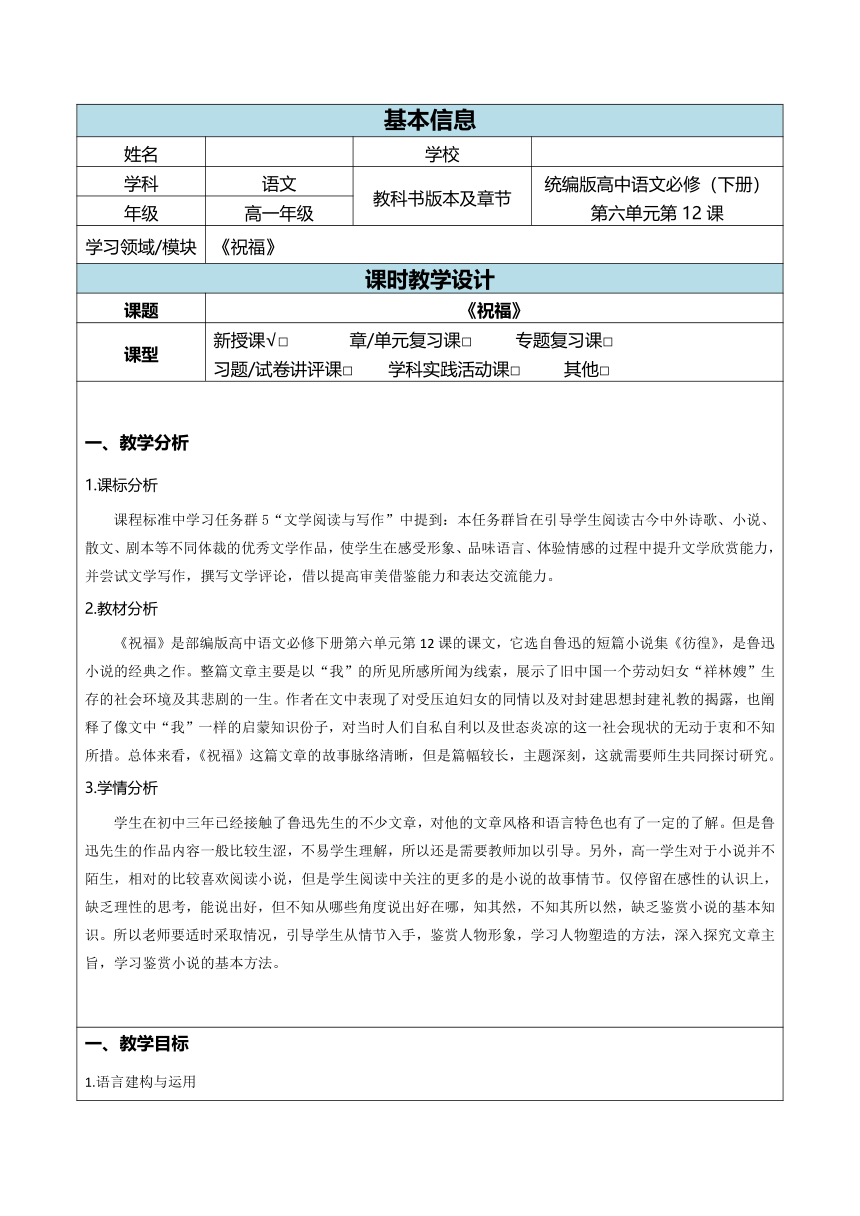

基本信息

姓名 学校

学科 语文 教科书版本及章节 统编版高中语文必修(下册) 第六单元第12课

年级 高一年级

学习领域/模块 《祝福》

课时教学设计

课题 《祝福》

课型 新授课√□ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

一、教学分析 1.课标分析 课程标准中学习任务群5“文学阅读与写作”中提到:本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、小说、散文、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美借鉴能力和表达交流能力。 2.教材分析 《祝福》是部编版高中语文必修下册第六单元第12课的课文,它选自鲁迅的短篇小说集《彷徨》,是鲁迅小说的经典之作。整篇文章主要是以“我”的所见所感所闻为线索,展示了旧中国一个劳动妇女“祥林嫂”生存的社会环境及其悲剧的一生。作者在文中表现了对受压迫妇女的同情以及对封建思想封建礼教的揭露,也阐释了像文中“我”一样的启蒙知识份子,对当时人们自私自利以及世态炎凉的这一社会现状的无动于衷和不知所措。总体来看,《祝福》这篇文章的故事脉络清晰,但是篇幅较长,主题深刻,这就需要师生共同探讨研究。 3.学情分析 学生在初中三年已经接触了鲁迅先生的不少文章,对他的文章风格和语言特色也有了一定的了解。但是鲁迅先生的作品内容一般比较生涩,不易学生理解,所以还是需要教师加以引导。另外,高一学生对于小说并不陌生,相对的比较喜欢阅读小说,但是学生阅读中关注的更多的是小说的故事情节。仅停留在感性的认识上,缺乏理性的思考,能说出好,但不知从哪些角度说出好在哪,知其然,不知其所以然,缺乏鉴赏小说的基本知识。所以老师要适时采取情况,引导学生从情节入手,鉴赏人物形象,学习人物塑造的方法,深入探究文章主旨,学习鉴赏小说的基本方法。

一、教学目标 1.语言建构与运用 学习文中精妙的语言运用,探究言外之意。 2.思维发展与提升 把握文章的主要内容,梳理概括故事的情节大纲。 3.审美鉴赏与创造 (1)把握主要人物的形象,探究造成人物悲剧的根源。 (2)探究文章的现实意义,理解和阐释文章的主题思想 4.文化传承与理解 深入认识封建思想和封建礼教的吃人本质。

三、教学重难点 重点:把握主要人物的形象,探究造成人物悲剧的根源。 难点:探究文章的主题思想,思考其现实意义。

四、教学思路 《祝福》采用一个课时进行教学,主要有五个环节。 1.课前准备,扫清字词障碍,完成自学卡片;查阅相关资料,梳理文章内容。 2.课程导入,猜谜方式导入,引起学生的兴趣。 3.初步感知,以填空方式检查预习,理解文章大意,梳理情节大纲,得出“祥林嫂是一个没有春天的人”。 4.细读文本,学习肖像描写、动作描写等人物塑造的方法,探究祥林嫂的悲剧根源。 5.深入探究,思考祥林嫂的悲剧是否有自身原因,揭露封建礼教的现实意义,再联系时代背景,归纳主旨。

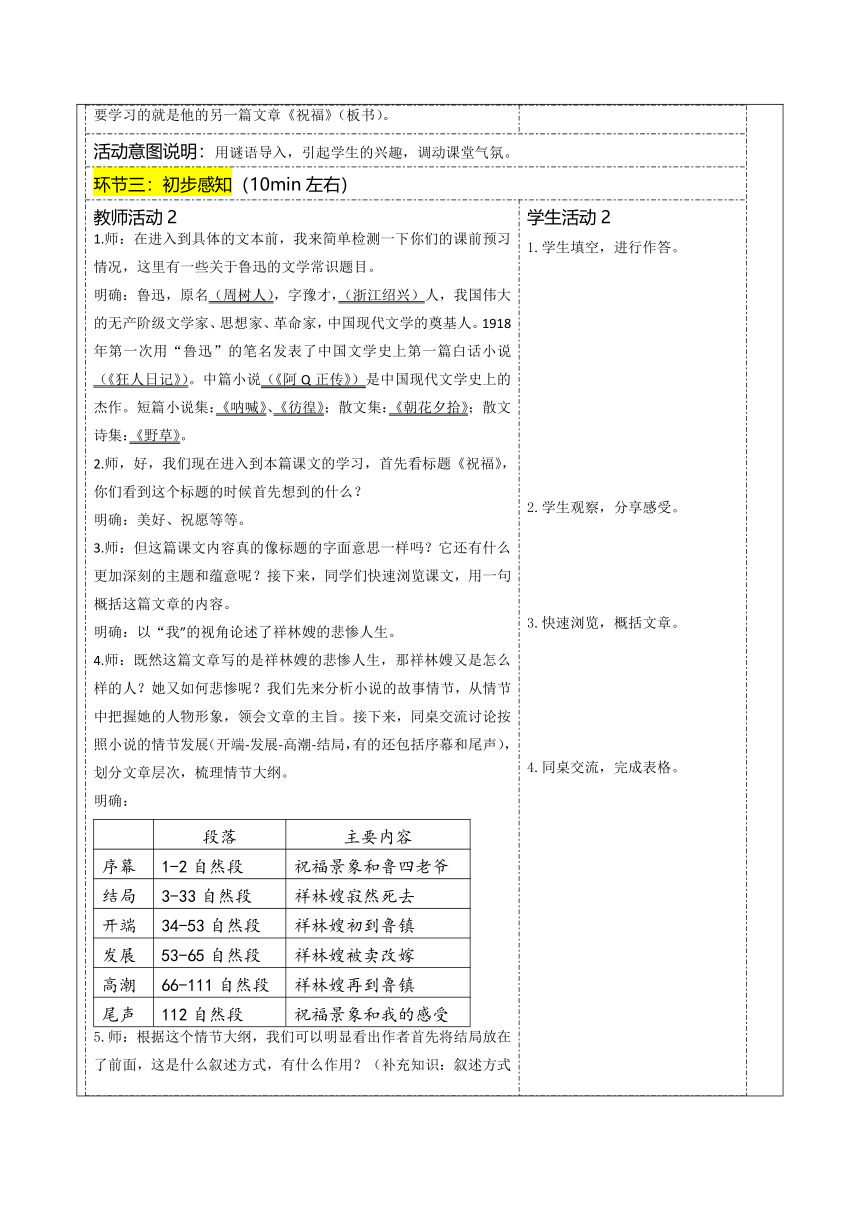

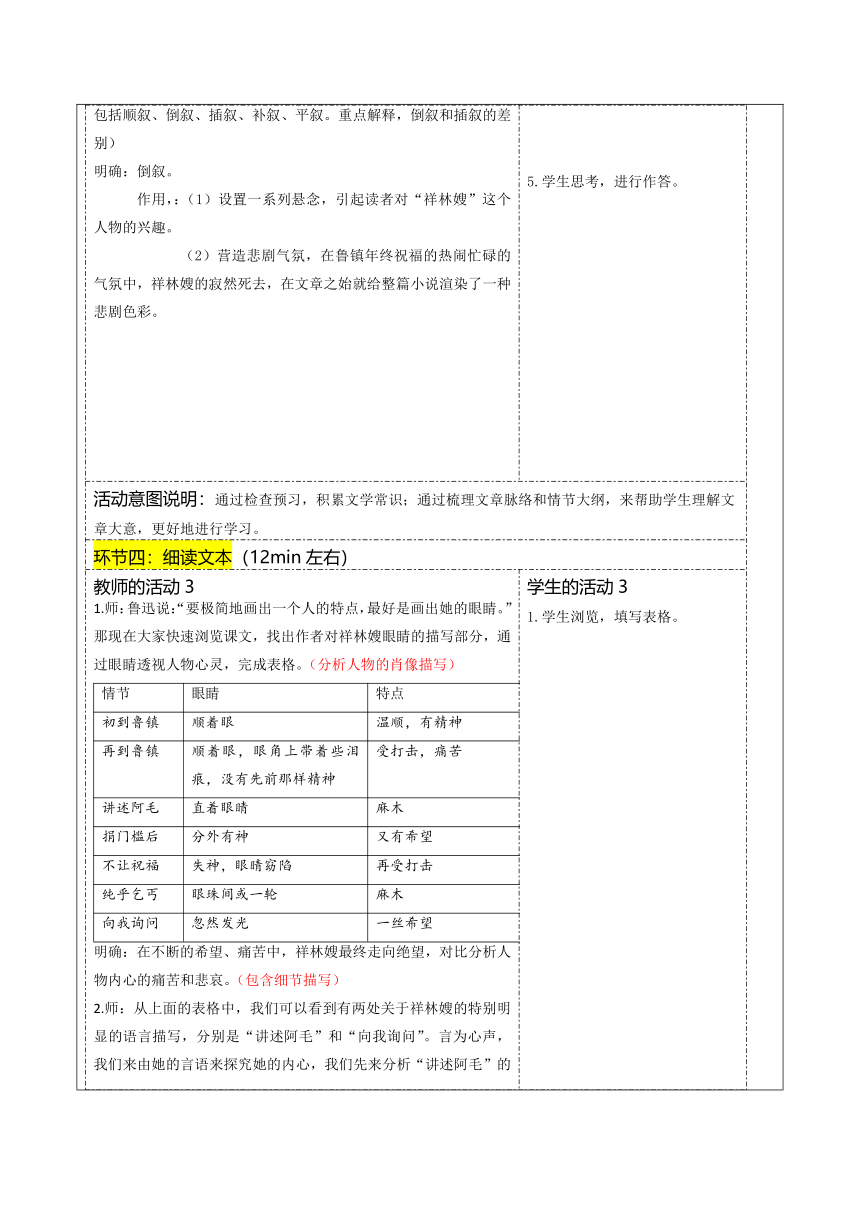

五、教学过程 环节一:课前准备1.借助工具书理清字词障碍,完成自学卡片。 2.借助课下注释,理清文章大意和主要情节。 3.搜寻鲁迅生的生平遭遇和本文相关的时代背景。环节二:课程导入(3min左右)教师活动1 师:在开始今天的学习之前,我们来一起做一个谜语题(谜底都是我们以前学习过的课文中的人物)。 明确:月夜看瓜刺猹——(闰土) 细脚伶仃的圆规——(杨二嫂) 站着喝酒穿长衫的唯一的人——(孔乙己) 师:好,有的同学已经发现了这些都是鲁迅笔下具有代表性的人物,对于鲁迅我们已经很了解了,因为从小到大我们都学习了他的很多文章,比如《从百草园到三味书屋》、《孔乙己》等等,那今天我们要学习的就是他的另一篇文章《祝福》(板书)。学生活动1 学生猜谜,找出答案。 活动意图说明:用谜语导入,引起学生的兴趣,调动课堂气氛。环节三:初步感知(10min左右)教师活动2 1.师:在进入到具体的文本前,我来简单检测一下你们的课前预习情况,这里有一些关于鲁迅的文学常识题目。 明确:鲁迅,原名(周树人),字豫才,(浙江绍兴)人,我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年第一次用“鲁迅”的笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说(《狂人日记》)。中篇小说(《阿Q正传》)是中国现代文学史上的杰作。短篇小说集:《呐喊》、《彷徨》;散文集:《朝花夕拾》;散文诗集:《野草》。 2.师,好,我们现在进入到本篇课文的学习,首先看标题《祝福》,你们看到这个标题的时候首先想到的什么? 明确:美好、祝愿等等。 3.师:但这篇课文内容真的像标题的字面意思一样吗?它还有什么更加深刻的主题和蕴意呢?接下来,同学们快速浏览课文,用一句概括这篇文章的内容。 明确:以“我”的视角论述了祥林嫂的悲惨人生。 4.师:既然这篇文章写的是祥林嫂的悲惨人生,那祥林嫂又是怎么样的人?她又如何悲惨呢?我们先来分析小说的故事情节,从情节中把握她的人物形象,领会文章的主旨。接下来,同桌交流讨论按照小说的情节发展(开端-发展-高潮-结局,有的还包括序幕和尾声),划分文章层次,梳理情节大纲。 明确: 段落主要内容序幕1-2自然段祝福景象和鲁四老爷结局3-33自然段祥林嫂寂然死去开端34-53自然段祥林嫂初到鲁镇发展53-65自然段祥林嫂被卖改嫁高潮66-111自然段祥林嫂再到鲁镇尾声112自然段祝福景象和我的感受

5.师:根据这个情节大纲,我们可以明显看出作者首先将结局放在了前面,这是什么叙述方式,有什么作用?(补充知识:叙述方式包括顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。重点解释,倒叙和插叙的差别) 明确:倒叙。 作用,:(1)设置一系列悬念,引起读者对“祥林嫂”这个人物的兴趣。 (2)营造悲剧气氛,在鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛中,祥林嫂的寂然死去,在文章之始就给整篇小说渲染了一种悲剧色彩。学生活动2 1.学生填空,进行作答。 2.学生观察,分享感受。 3.快速浏览,概括文章。 4.同桌交流,完成表格。 5.学生思考,进行作答。 活动意图说明:通过检查预习,积累文学常识;通过梳理文章脉络和情节大纲,来帮助学生理解文章大意,更好地进行学习。环节四:细读文本(12min左右)教师的活动3 1.师:鲁迅说:“要极简地画出一个人的特点,最好是画出她的眼睛。”那现在大家快速浏览课文,找出作者对祥林嫂眼睛的描写部分,通过眼睛透视人物心灵,完成表格。(分析人物的肖像描写) 情节眼睛特点初到鲁镇顺着眼温顺,有精神再到鲁镇顺着眼,眼角上带着些泪痕,没有先前那样精神受打击,痛苦讲述阿毛直着眼睛麻木捐门槛后分外有神又有希望不让祝福失神,眼睛窈陷再受打击纯乎乞丐眼珠间或一轮麻木向我询问忽然发光一丝希望

明确:在不断的希望、痛苦中,祥林嫂最终走向绝望,对比分析人物内心的痛苦和悲哀。(包含细节描写) 2.师:从上面的表格中,我们可以看到有两处关于祥林嫂的特别明显的语言描写,分别是“讲述阿毛”和“向我询问”。言为心声,我们来由她的言语来探究她的内心,我们先来分析“讲述阿毛”的部分?(分析人物的语言描写) 明确:文中祥林嫂多次提及阿毛的故事,从一开始的自责痛苦到后面的麻木空虚。祥林嫂一直反复讲述阿毛的故事,其实在另一方面也表示她一直活在过去,而过去的事情发生了,已经是无法改变的了。在文中祥林嫂一直述说,她让自己一直沉浸在痛苦之中而不是让自己从痛苦中走出来。 3.师:在听了祥林嫂的话后,镇上的人反映如何? (1)四婶:眼圈有些红儿 (2)人们:“特意寻来”、“满足的去了” (3)全镇的人们:“几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头疼”。(最慈祥念佛的老太太也是如此) (4)孩子:似笑非笑的发问。 (5)柳妈(“善女人,吃素、不杀生”):也对此不耐烦 师:同学们仔细品味,发现了什么? 明确:无人安慰她,表现出人与人之间的冷漠。 4.师:我们再来看另一处语言描写,也就是祥林嫂对“我”的询问,快速浏览勾画出两人之间的三问三答。 明确:问:有无魂灵,有无地狱,死后的一家人能否见面。 答:“也许有”,“也未必”,“说不清”。 师:我们可以看出,对于祥林嫂的问题,“我”的回答比较含混,并没有真正地回答出这三个问题。那如果你是“祥林嫂”,你到底希望得到什么样的回答?是希望有还是无,说明原因。 明确:她“希望其有,有希望其无”。她对死亡的态度本身就是矛盾的。一方面对死亡充满了向往,因为死亡意味着解脱和团圆;另一方面又害怕和恐惧死亡,因为死亡意味着惩罚和被据为两半。 5.师:面对悲惨的遭遇、不幸的命运,祥林嫂希望过、抗争过,她是怎么抗争的?(分析人物的动作描写) (1)反对再嫁——逃 (2)被迫嫁人——嚎、撞 (3)对于阴司——捐门槛 (4)死亡之前——向“我”询问 明确:反抗无用,她还是一步一步走向绝望和死亡。 6.师:现在我们已经大致分析了一下祥林嫂这个人,同学们来归纳一下文中作者用了哪些塑造人物的方法。 明确:肖像描写、细节描写、语言描写、动作描写。学生的活动3 1.学生浏览,填写表格。 2.思考交流,进行分析。 3.勾画文本,仔细品味。 4.学生勾画,进行思考。 5.浏览课文,进行寻找。 6.总结归纳,进行作答。活动意图说明:在掌握主要情节的基础上,细读文本,学习人物塑造的方法。环节五 深入探究(18min左右)教师活动4 1.师:我们之前提到她的反抗无用,那为什么没用?我们一个一个进行分析。 (1)反对再嫁——逃 师:祥林嫂逃跑了还是被婆婆抓了回去,为什么婆婆敢明目张胆的抓她?在文中对于她婆婆抓她的行为,鲁四老爷说了三句话,大家勾画一下,联合语境分析其未尽之意。 明确:A “可恶!然而、、、、、、。”(“可恶”的是婆婆抢的举动,给自己带来了麻烦。“然而”是书面语重转连词,后面隐含的意思是:“祥林嫂”私自逃出,礼教中的族权不容;婆婆作主,理所当然) B “可恶!”(这是针对卫老婆子的,对卫老婆子先荐“祥林嫂”然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。) C “然而、、、、、、。”(这处转折是因为找到像“祥林嫂”这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。) 总结:婆婆敢这么做,是族权给予的她权力,寡妇是没有自我决定权的。 (2)被迫嫁人——嚎、撞 师:祥林嫂为什么不想再嫁? 明确:“好女不嫁二夫”,女人要守贞洁。 师:祥林嫂没有死,而是再次陷入了丧夫的境地,对此你们发现一个细节没有?就是即使祥林嫂再嫁了鲁镇上的人们还是,叫她祥林嫂,而不是贺六嫂。这是为什么? 明确:这绝不是习惯使然,而是封建礼教观念对于寡妇再嫁的完全否定。 (3)对于阴司——捐门槛 师:祥林嫂为什么会去捐门槛? 明确:柳妈给她讲述了阴司的故事。 师:祥林嫂捐了门槛,认为自己赎罪了,可是她真的能赎罪吗?将四婶所说三句话进行对比,分析祥林嫂的反映。 a “祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。她讪讪的缩了手,又去取烛台。 b“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。她转了几个圆圈,终于没有事情做,只得疑惑的走开。 c“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台,只是失神的站着。 明确:前两句话差不多,语气较为舒缓,对此感到“疑惑”,因为她并不明白自己的“罪过” 最后一句却大有不同,用了倒装句式,命令的意味更强烈,态度也更严厉。对此祥林嫂感到麻木失神,因为这次她已经捐了“门槛”,认为自己已经赎罪了,可以被宽恕了。可是四婶的大喝让她明白自己永远不可能赎罪。 (4)死亡之前——向“我”询问 师:这也就有了这里对“我”的询问。大家快速浏览文章,画出“我”和“祥林嫂”之间的三问三答。 明确:问:有无魂灵,有无地狱,死后的一家人能否见面。 答:“也许有”,“也未必”,“说不清”。 师:“我”的回答比较含混,并没有真正地回答出这三个问题。那如果你是“祥林嫂”,你到底希望得到什么样的回答? 明确:她“希望其有,有希望其无”。她对死亡的态度本身就是矛盾的。一方面对死亡充满了向往,因为死亡意味着解脱和团圆;另一方面又害怕和恐惧死亡,因为死亡意味着惩罚和被据为两半。 (这里其实是一种封建迷信,祥林嫂陷入无限的精神痛苦中。) 总结:从上面的分析中,我们可以看出祥林嫂作为寡妇要守贞洁,这其实是一种封建礼教的束缚,封建礼教强调女人要三从四则;族权,又逼迫祥林嫂改嫁,封建明晰;封建迷信又让她备受精神折磨。所以真正导致祥林嫂悲剧根源的是:族权、节烈观和封建迷信。 2.“祥林嫂”的悲剧,有她自身的原因吗? 明确:祥林嫂缺乏自我意识和个性的自觉,她不对导致自我痛苦的直接原因进行个性主义的反抗,而是以当时的普遍观念为观念,以当时的社会道德为道德。这也是鲁迅笔下所有不觉悟群众中的悲剧主人公的共同特征。鲁迅的“怒其不争”,便是怒其无自我意识,怒其无个性的自觉,怒其无个性主义的反抗精神。而没有这种个性的自觉,他们便不能从传统封建观念的束缚中挣脱出来;没有当时的个性主义反抗,也便无以汇集成集体的反抗洪流。 3.师:现在为止,我们都还是在讨论文本,那现在我们联系当时的时代背景再来进行分析。 《祝福》写于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。在这之前鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了,帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。(注:一九一四年三月,袁世凯颁布旨在维护封建礼教的《褒扬条例》,规定“妇女节烈贞操,可以风世者”,给予匾额、题字、褒章等奖励;直到“五四”前后,报刊上还常登有颂扬“节妇”、“烈女”的纪事和诗文。) 明确:鲁迅先生站在新时代的高处,从本质上揭露了封建节烈观狰狞吃人面目一起对整个社会——特别是妇女的危害。学生活动4 1.小组讨论,深度思考。 2.分享资料,进行分析。 2.学生思考,进行作答。 3.联系背景,深度思考。活动意图说明:深入探究,联系背景,启发学生的思维。环节六 课后小结(2min左右)就像许寿棠对《祝福》的论断中所说:“不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”这节课我们主要梳理了文章的情节,学习了塑造人物的方法,探究了故事背后深刻的主题,相信大家都深有感触。活动意图说明:总结课堂所学。

六、课后作业 1.发挥想象改变情节,为“祥林嫂”安排另一个结局,(200字),思考人物到底是否能逃离悲剧性的结局。 (1)祥林嫂如果没有失去第一个丈夫,结局会怎样? (2)如果她的儿子也没有被狼吃掉,她会怎样? (3)假如那个“吃素,不杀生的”“善女人”柳妈不给她讲“大道理”,她是否就会避免被饿死、穷死、冻死的命运? (以上只是进行举例,可以自由发挥安排结局) 2.阅读鲁迅的《我之节烈观》,结合课文内容,写一篇心得,字数不限。

七、板书设计

附录:自学卡片

一、标注字音:(注:分发下去的卡片,并未标示答案) 钝(dùn)响 寒暄(xuān ) 瓦楞(wǎléng) 朱拓(tà ) 间(jiàn)或乞丐(qǐ gài) 悚(sǒng)然 踌蹰(chóu chú) 不更(gēng)事 谬(miù)种俨(yǎn)然 雪褥(rù) 瑟(sè)瑟有声 尘芥(jiè)堆 形骸(hái)脸颊(jiá ) 沸(fèi)反盈天 贺家墺(ào) 嚎(háo) 荸荠(bíqí)絮絮(xù) 呜咽(yè) 驯(xùn)熟 桌帏(wéi) 讪讪(shàn) 敛(liǎn) 怔怔(zhēng) 咀嚼(jǔ jué) 渣滓(zhā zǐ) 瞥(piē) 拗(niù)不过 蹙(cù)缩 门槛(kǎn ) 窈(yǎo)陷 惴惴(zhuì)歆享(xīn xiǎng ) 牲醴(shēng lǐ) 蹒跚(pán shān ) 二、解释字词 1.诡秘:隐秘不易捉摸 2.幽微:①(声音气味等)微弱。②<书>深奥精微。 3.瓦楞:瓦陇,亦作瓦垄。即屋顶上用瓦铺成的凸凹相间的行列。 4.间或:副词。有时候;偶尔。 5.踌蹰:也作“踌躇”,①犹豫,迟疑不决:踌躇地呆坐了很久。②徘徊不进:踌躇不前。③研究,反覆思量:颇费踌躇|踌躇多日。④从容自得的样子:一脸踌躇的神情。⑤心情沉郁:望西都,意踌躇。 6.沸反盈天:沸:滚翻;盈:充满。声音象水开锅一样沸腾翻滚,充满了空间。形容人声喧嚣杂乱。 7.墺:可居住的地方。 8.絮絮:语繁不断貌。 2.连绵不绝貌。 9.歆享:神灵享受供物。 10.蹒跚:腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子:也作盘跚。

姓名 学校

学科 语文 教科书版本及章节 统编版高中语文必修(下册) 第六单元第12课

年级 高一年级

学习领域/模块 《祝福》

课时教学设计

课题 《祝福》

课型 新授课√□ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

一、教学分析 1.课标分析 课程标准中学习任务群5“文学阅读与写作”中提到:本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、小说、散文、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美借鉴能力和表达交流能力。 2.教材分析 《祝福》是部编版高中语文必修下册第六单元第12课的课文,它选自鲁迅的短篇小说集《彷徨》,是鲁迅小说的经典之作。整篇文章主要是以“我”的所见所感所闻为线索,展示了旧中国一个劳动妇女“祥林嫂”生存的社会环境及其悲剧的一生。作者在文中表现了对受压迫妇女的同情以及对封建思想封建礼教的揭露,也阐释了像文中“我”一样的启蒙知识份子,对当时人们自私自利以及世态炎凉的这一社会现状的无动于衷和不知所措。总体来看,《祝福》这篇文章的故事脉络清晰,但是篇幅较长,主题深刻,这就需要师生共同探讨研究。 3.学情分析 学生在初中三年已经接触了鲁迅先生的不少文章,对他的文章风格和语言特色也有了一定的了解。但是鲁迅先生的作品内容一般比较生涩,不易学生理解,所以还是需要教师加以引导。另外,高一学生对于小说并不陌生,相对的比较喜欢阅读小说,但是学生阅读中关注的更多的是小说的故事情节。仅停留在感性的认识上,缺乏理性的思考,能说出好,但不知从哪些角度说出好在哪,知其然,不知其所以然,缺乏鉴赏小说的基本知识。所以老师要适时采取情况,引导学生从情节入手,鉴赏人物形象,学习人物塑造的方法,深入探究文章主旨,学习鉴赏小说的基本方法。

一、教学目标 1.语言建构与运用 学习文中精妙的语言运用,探究言外之意。 2.思维发展与提升 把握文章的主要内容,梳理概括故事的情节大纲。 3.审美鉴赏与创造 (1)把握主要人物的形象,探究造成人物悲剧的根源。 (2)探究文章的现实意义,理解和阐释文章的主题思想 4.文化传承与理解 深入认识封建思想和封建礼教的吃人本质。

三、教学重难点 重点:把握主要人物的形象,探究造成人物悲剧的根源。 难点:探究文章的主题思想,思考其现实意义。

四、教学思路 《祝福》采用一个课时进行教学,主要有五个环节。 1.课前准备,扫清字词障碍,完成自学卡片;查阅相关资料,梳理文章内容。 2.课程导入,猜谜方式导入,引起学生的兴趣。 3.初步感知,以填空方式检查预习,理解文章大意,梳理情节大纲,得出“祥林嫂是一个没有春天的人”。 4.细读文本,学习肖像描写、动作描写等人物塑造的方法,探究祥林嫂的悲剧根源。 5.深入探究,思考祥林嫂的悲剧是否有自身原因,揭露封建礼教的现实意义,再联系时代背景,归纳主旨。

五、教学过程 环节一:课前准备1.借助工具书理清字词障碍,完成自学卡片。 2.借助课下注释,理清文章大意和主要情节。 3.搜寻鲁迅生的生平遭遇和本文相关的时代背景。环节二:课程导入(3min左右)教师活动1 师:在开始今天的学习之前,我们来一起做一个谜语题(谜底都是我们以前学习过的课文中的人物)。 明确:月夜看瓜刺猹——(闰土) 细脚伶仃的圆规——(杨二嫂) 站着喝酒穿长衫的唯一的人——(孔乙己) 师:好,有的同学已经发现了这些都是鲁迅笔下具有代表性的人物,对于鲁迅我们已经很了解了,因为从小到大我们都学习了他的很多文章,比如《从百草园到三味书屋》、《孔乙己》等等,那今天我们要学习的就是他的另一篇文章《祝福》(板书)。学生活动1 学生猜谜,找出答案。 活动意图说明:用谜语导入,引起学生的兴趣,调动课堂气氛。环节三:初步感知(10min左右)教师活动2 1.师:在进入到具体的文本前,我来简单检测一下你们的课前预习情况,这里有一些关于鲁迅的文学常识题目。 明确:鲁迅,原名(周树人),字豫才,(浙江绍兴)人,我国伟大的无产阶级文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。1918年第一次用“鲁迅”的笔名发表了中国文学史上第一篇白话小说(《狂人日记》)。中篇小说(《阿Q正传》)是中国现代文学史上的杰作。短篇小说集:《呐喊》、《彷徨》;散文集:《朝花夕拾》;散文诗集:《野草》。 2.师,好,我们现在进入到本篇课文的学习,首先看标题《祝福》,你们看到这个标题的时候首先想到的什么? 明确:美好、祝愿等等。 3.师:但这篇课文内容真的像标题的字面意思一样吗?它还有什么更加深刻的主题和蕴意呢?接下来,同学们快速浏览课文,用一句概括这篇文章的内容。 明确:以“我”的视角论述了祥林嫂的悲惨人生。 4.师:既然这篇文章写的是祥林嫂的悲惨人生,那祥林嫂又是怎么样的人?她又如何悲惨呢?我们先来分析小说的故事情节,从情节中把握她的人物形象,领会文章的主旨。接下来,同桌交流讨论按照小说的情节发展(开端-发展-高潮-结局,有的还包括序幕和尾声),划分文章层次,梳理情节大纲。 明确: 段落主要内容序幕1-2自然段祝福景象和鲁四老爷结局3-33自然段祥林嫂寂然死去开端34-53自然段祥林嫂初到鲁镇发展53-65自然段祥林嫂被卖改嫁高潮66-111自然段祥林嫂再到鲁镇尾声112自然段祝福景象和我的感受

5.师:根据这个情节大纲,我们可以明显看出作者首先将结局放在了前面,这是什么叙述方式,有什么作用?(补充知识:叙述方式包括顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。重点解释,倒叙和插叙的差别) 明确:倒叙。 作用,:(1)设置一系列悬念,引起读者对“祥林嫂”这个人物的兴趣。 (2)营造悲剧气氛,在鲁镇年终祝福的热闹忙碌的气氛中,祥林嫂的寂然死去,在文章之始就给整篇小说渲染了一种悲剧色彩。学生活动2 1.学生填空,进行作答。 2.学生观察,分享感受。 3.快速浏览,概括文章。 4.同桌交流,完成表格。 5.学生思考,进行作答。 活动意图说明:通过检查预习,积累文学常识;通过梳理文章脉络和情节大纲,来帮助学生理解文章大意,更好地进行学习。环节四:细读文本(12min左右)教师的活动3 1.师:鲁迅说:“要极简地画出一个人的特点,最好是画出她的眼睛。”那现在大家快速浏览课文,找出作者对祥林嫂眼睛的描写部分,通过眼睛透视人物心灵,完成表格。(分析人物的肖像描写) 情节眼睛特点初到鲁镇顺着眼温顺,有精神再到鲁镇顺着眼,眼角上带着些泪痕,没有先前那样精神受打击,痛苦讲述阿毛直着眼睛麻木捐门槛后分外有神又有希望不让祝福失神,眼睛窈陷再受打击纯乎乞丐眼珠间或一轮麻木向我询问忽然发光一丝希望

明确:在不断的希望、痛苦中,祥林嫂最终走向绝望,对比分析人物内心的痛苦和悲哀。(包含细节描写) 2.师:从上面的表格中,我们可以看到有两处关于祥林嫂的特别明显的语言描写,分别是“讲述阿毛”和“向我询问”。言为心声,我们来由她的言语来探究她的内心,我们先来分析“讲述阿毛”的部分?(分析人物的语言描写) 明确:文中祥林嫂多次提及阿毛的故事,从一开始的自责痛苦到后面的麻木空虚。祥林嫂一直反复讲述阿毛的故事,其实在另一方面也表示她一直活在过去,而过去的事情发生了,已经是无法改变的了。在文中祥林嫂一直述说,她让自己一直沉浸在痛苦之中而不是让自己从痛苦中走出来。 3.师:在听了祥林嫂的话后,镇上的人反映如何? (1)四婶:眼圈有些红儿 (2)人们:“特意寻来”、“满足的去了” (3)全镇的人们:“几乎都能背诵她的话,一听到就烦厌得头疼”。(最慈祥念佛的老太太也是如此) (4)孩子:似笑非笑的发问。 (5)柳妈(“善女人,吃素、不杀生”):也对此不耐烦 师:同学们仔细品味,发现了什么? 明确:无人安慰她,表现出人与人之间的冷漠。 4.师:我们再来看另一处语言描写,也就是祥林嫂对“我”的询问,快速浏览勾画出两人之间的三问三答。 明确:问:有无魂灵,有无地狱,死后的一家人能否见面。 答:“也许有”,“也未必”,“说不清”。 师:我们可以看出,对于祥林嫂的问题,“我”的回答比较含混,并没有真正地回答出这三个问题。那如果你是“祥林嫂”,你到底希望得到什么样的回答?是希望有还是无,说明原因。 明确:她“希望其有,有希望其无”。她对死亡的态度本身就是矛盾的。一方面对死亡充满了向往,因为死亡意味着解脱和团圆;另一方面又害怕和恐惧死亡,因为死亡意味着惩罚和被据为两半。 5.师:面对悲惨的遭遇、不幸的命运,祥林嫂希望过、抗争过,她是怎么抗争的?(分析人物的动作描写) (1)反对再嫁——逃 (2)被迫嫁人——嚎、撞 (3)对于阴司——捐门槛 (4)死亡之前——向“我”询问 明确:反抗无用,她还是一步一步走向绝望和死亡。 6.师:现在我们已经大致分析了一下祥林嫂这个人,同学们来归纳一下文中作者用了哪些塑造人物的方法。 明确:肖像描写、细节描写、语言描写、动作描写。学生的活动3 1.学生浏览,填写表格。 2.思考交流,进行分析。 3.勾画文本,仔细品味。 4.学生勾画,进行思考。 5.浏览课文,进行寻找。 6.总结归纳,进行作答。活动意图说明:在掌握主要情节的基础上,细读文本,学习人物塑造的方法。环节五 深入探究(18min左右)教师活动4 1.师:我们之前提到她的反抗无用,那为什么没用?我们一个一个进行分析。 (1)反对再嫁——逃 师:祥林嫂逃跑了还是被婆婆抓了回去,为什么婆婆敢明目张胆的抓她?在文中对于她婆婆抓她的行为,鲁四老爷说了三句话,大家勾画一下,联合语境分析其未尽之意。 明确:A “可恶!然而、、、、、、。”(“可恶”的是婆婆抢的举动,给自己带来了麻烦。“然而”是书面语重转连词,后面隐含的意思是:“祥林嫂”私自逃出,礼教中的族权不容;婆婆作主,理所当然) B “可恶!”(这是针对卫老婆子的,对卫老婆子先荐“祥林嫂”然后又合伙劫她,闹得沸反盈天,有损鲁家的体面。) C “然而、、、、、、。”(这处转折是因为找到像“祥林嫂”这样比男人还勤快的劳动力是不容易的。) 总结:婆婆敢这么做,是族权给予的她权力,寡妇是没有自我决定权的。 (2)被迫嫁人——嚎、撞 师:祥林嫂为什么不想再嫁? 明确:“好女不嫁二夫”,女人要守贞洁。 师:祥林嫂没有死,而是再次陷入了丧夫的境地,对此你们发现一个细节没有?就是即使祥林嫂再嫁了鲁镇上的人们还是,叫她祥林嫂,而不是贺六嫂。这是为什么? 明确:这绝不是习惯使然,而是封建礼教观念对于寡妇再嫁的完全否定。 (3)对于阴司——捐门槛 师:祥林嫂为什么会去捐门槛? 明确:柳妈给她讲述了阴司的故事。 师:祥林嫂捐了门槛,认为自己赎罪了,可是她真的能赎罪吗?将四婶所说三句话进行对比,分析祥林嫂的反映。 a “祥林嫂,你放着罢!我来摆。”四婶慌忙的说。她讪讪的缩了手,又去取烛台。 b“祥林嫂,你放着罢!我来拿。”四婶又慌忙的说。她转了几个圆圈,终于没有事情做,只得疑惑的走开。 c“你放着罢,祥林嫂!”四婶慌忙大声说。她像是受了炮烙似的缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台,只是失神的站着。 明确:前两句话差不多,语气较为舒缓,对此感到“疑惑”,因为她并不明白自己的“罪过” 最后一句却大有不同,用了倒装句式,命令的意味更强烈,态度也更严厉。对此祥林嫂感到麻木失神,因为这次她已经捐了“门槛”,认为自己已经赎罪了,可以被宽恕了。可是四婶的大喝让她明白自己永远不可能赎罪。 (4)死亡之前——向“我”询问 师:这也就有了这里对“我”的询问。大家快速浏览文章,画出“我”和“祥林嫂”之间的三问三答。 明确:问:有无魂灵,有无地狱,死后的一家人能否见面。 答:“也许有”,“也未必”,“说不清”。 师:“我”的回答比较含混,并没有真正地回答出这三个问题。那如果你是“祥林嫂”,你到底希望得到什么样的回答? 明确:她“希望其有,有希望其无”。她对死亡的态度本身就是矛盾的。一方面对死亡充满了向往,因为死亡意味着解脱和团圆;另一方面又害怕和恐惧死亡,因为死亡意味着惩罚和被据为两半。 (这里其实是一种封建迷信,祥林嫂陷入无限的精神痛苦中。) 总结:从上面的分析中,我们可以看出祥林嫂作为寡妇要守贞洁,这其实是一种封建礼教的束缚,封建礼教强调女人要三从四则;族权,又逼迫祥林嫂改嫁,封建明晰;封建迷信又让她备受精神折磨。所以真正导致祥林嫂悲剧根源的是:族权、节烈观和封建迷信。 2.“祥林嫂”的悲剧,有她自身的原因吗? 明确:祥林嫂缺乏自我意识和个性的自觉,她不对导致自我痛苦的直接原因进行个性主义的反抗,而是以当时的普遍观念为观念,以当时的社会道德为道德。这也是鲁迅笔下所有不觉悟群众中的悲剧主人公的共同特征。鲁迅的“怒其不争”,便是怒其无自我意识,怒其无个性的自觉,怒其无个性主义的反抗精神。而没有这种个性的自觉,他们便不能从传统封建观念的束缚中挣脱出来;没有当时的个性主义反抗,也便无以汇集成集体的反抗洪流。 3.师:现在为止,我们都还是在讨论文本,那现在我们联系当时的时代背景再来进行分析。 《祝福》写于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化运动的发展时期。在这之前鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了,帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底摧毁,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。(注:一九一四年三月,袁世凯颁布旨在维护封建礼教的《褒扬条例》,规定“妇女节烈贞操,可以风世者”,给予匾额、题字、褒章等奖励;直到“五四”前后,报刊上还常登有颂扬“节妇”、“烈女”的纪事和诗文。) 明确:鲁迅先生站在新时代的高处,从本质上揭露了封建节烈观狰狞吃人面目一起对整个社会——特别是妇女的危害。学生活动4 1.小组讨论,深度思考。 2.分享资料,进行分析。 2.学生思考,进行作答。 3.联系背景,深度思考。活动意图说明:深入探究,联系背景,启发学生的思维。环节六 课后小结(2min左右)就像许寿棠对《祝福》的论断中所说:“不惨在狼吃阿毛,而惨在礼教吃祥林嫂。”这节课我们主要梳理了文章的情节,学习了塑造人物的方法,探究了故事背后深刻的主题,相信大家都深有感触。活动意图说明:总结课堂所学。

六、课后作业 1.发挥想象改变情节,为“祥林嫂”安排另一个结局,(200字),思考人物到底是否能逃离悲剧性的结局。 (1)祥林嫂如果没有失去第一个丈夫,结局会怎样? (2)如果她的儿子也没有被狼吃掉,她会怎样? (3)假如那个“吃素,不杀生的”“善女人”柳妈不给她讲“大道理”,她是否就会避免被饿死、穷死、冻死的命运? (以上只是进行举例,可以自由发挥安排结局) 2.阅读鲁迅的《我之节烈观》,结合课文内容,写一篇心得,字数不限。

七、板书设计

附录:自学卡片

一、标注字音:(注:分发下去的卡片,并未标示答案) 钝(dùn)响 寒暄(xuān ) 瓦楞(wǎléng) 朱拓(tà ) 间(jiàn)或乞丐(qǐ gài) 悚(sǒng)然 踌蹰(chóu chú) 不更(gēng)事 谬(miù)种俨(yǎn)然 雪褥(rù) 瑟(sè)瑟有声 尘芥(jiè)堆 形骸(hái)脸颊(jiá ) 沸(fèi)反盈天 贺家墺(ào) 嚎(háo) 荸荠(bíqí)絮絮(xù) 呜咽(yè) 驯(xùn)熟 桌帏(wéi) 讪讪(shàn) 敛(liǎn) 怔怔(zhēng) 咀嚼(jǔ jué) 渣滓(zhā zǐ) 瞥(piē) 拗(niù)不过 蹙(cù)缩 门槛(kǎn ) 窈(yǎo)陷 惴惴(zhuì)歆享(xīn xiǎng ) 牲醴(shēng lǐ) 蹒跚(pán shān ) 二、解释字词 1.诡秘:隐秘不易捉摸 2.幽微:①(声音气味等)微弱。②<书>深奥精微。 3.瓦楞:瓦陇,亦作瓦垄。即屋顶上用瓦铺成的凸凹相间的行列。 4.间或:副词。有时候;偶尔。 5.踌蹰:也作“踌躇”,①犹豫,迟疑不决:踌躇地呆坐了很久。②徘徊不进:踌躇不前。③研究,反覆思量:颇费踌躇|踌躇多日。④从容自得的样子:一脸踌躇的神情。⑤心情沉郁:望西都,意踌躇。 6.沸反盈天:沸:滚翻;盈:充满。声音象水开锅一样沸腾翻滚,充满了空间。形容人声喧嚣杂乱。 7.墺:可居住的地方。 8.絮絮:语繁不断貌。 2.连绵不绝貌。 9.歆享:神灵享受供物。 10.蹒跚:腿脚不灵便,走路缓慢、摇摆的样子:也作盘跚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])