2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册6.1《老子》四章课件(49张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版选择性必修上册6.1《老子》四章课件(49张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 14:49:31 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

《老子》四章

学习目标

识记本文出现的重要实词的含义、重要虚词的用法,积累文化常识和文言句式;

知人论世,了解老子及《道德经》,理解文中老子的思想和道家的观点;

探究道家文化的现实意义。

第一课时

【老子其人】

老子:我国春秋时期著名的哲学家,道家学派的创始人。

(典故:紫气东来

传说 老子 过 函谷关 之前,关尹喜见有紫气从东而来,知道将有圣人过关,果然老子骑着青牛而来。 旧时比喻 吉祥 的征兆。

老子西出函谷关,留下《德道经》五千言)

《史记·老子韩非列传》:老子学识渊博,曾担任周王室主管图书典籍的官职。

“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶(钓鱼用的线),飞者可以为矰(古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭)。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

(孔子听了老子的话,回去对自己的学生们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;野兽,我知道它能跑。会跑者可用网对付,会游者可以用钓丝对付,会飞者可以用弓箭对付。至于龙我却无法了解,它乘风驾云直上青天。我今天见的这位老子,大约就是像龙一样的人物了。”)

【《老子》其书】

《老子》一书共81章,分《道经》和《德经》上下两篇,又叫《道德经》。它是中国历史上最伟大的著作之一,被誉为“万经之王”。

有人认为《道德经》《易经》和《论语》是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

老子问疾。

常枞张其口而示老子曰:“吾舌存乎?”

老子曰:“然 。”

“吾齿存乎?”

老子曰:“亡 。”

“子知之乎?”

老子曰:“夫舌之存乎,岂非以其柔耶?齿之亡乎,岂非以其刚耶?”

常枞曰:“喜!是已。天下之事已尽矣,何以复语子哉?”

舌存齿亡

老子的很多根本思想就在这舌头和牙齿的启发下产生了……

【《老子》其书】

老子的思想被庄子传承,形成了以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”——主张以宇宙本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。

道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

【疏通词句】

三十辐共一毂(ɡǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

『学习任务』朗读第十一章,读准字音。

第十一章 三十辐共一毂(ɡǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

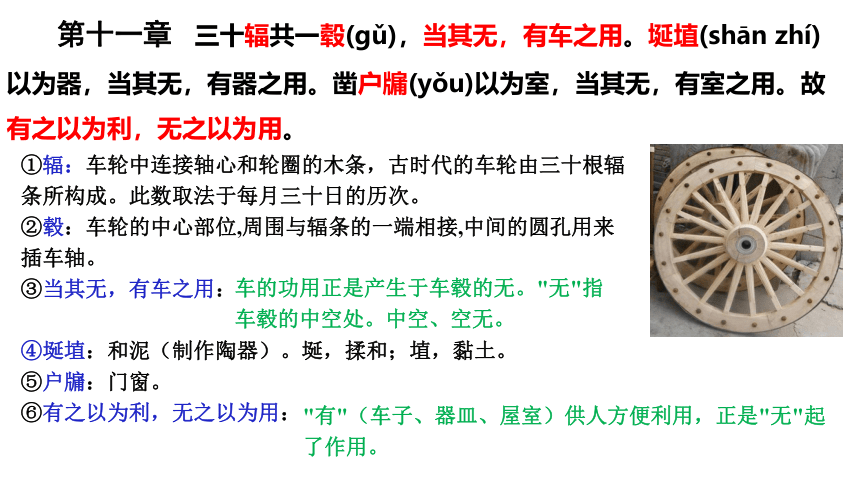

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

②毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

③当其无,有车之用:

④埏埴:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。

⑤户牖:门窗。

⑥有之以为利,无之以为用:

车的功用正是产生于车毂的无。"无"指车毂的中空处。中空、空无。

"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

古代马车结构

“三十辐共一毂,当其无,有车之用”

三十根辐条聚合在毂上。“毂”中间是空的圆孔,用来插车轴。如果是实心的车轮,就无法转动。 正因为车轮有中间的“空”“无”,车轮才可转动,才有了车子载人运货的用处。

无中生有,无有大用

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

有之以为利,无之以为用。

器皿没有中间“空虚”部分,就不能盛东西。房屋没有凿出门窗的“空处”,供人出入、采光,人就无法居住。

没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。事物之所以有用能给人便利,是借助了“无”才发挥了价值和作用。所以老子说有之以为利,无之以为用。

“有”和“无”老子用车轮、器皿、房屋等比喻来进行论证。

一般人: 只看到眼前事物“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,用生活中三个常见的器物,形象论述了“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”,有无相生相成,才构成了可供人使用的世间万物。

有无相生、对立统一 是道家的重要思想

『学习任务』1、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

【探究章旨】

【经典之用】

『学习任务』把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

【经典之用】

我们能把一天二十四小时都用来学习吗?

我们白天学习,晚上休息。睡觉休息恰恰是积蓄力量,是为了第 二天更好地学习。

读书也是如此。如果囫囵吞枣不假思索地读书,把头脑塞得满满的,不给自己留下思考空间和消化吸收的余地,读书的效果如何能好?

日本的“断舍离”

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“《老子》这部书从各个方面提醒人们重视‘无’的地位和作用。不但认识‘无’,而且用‘无’的原则来指导日常生活、社会生活以及政治生活。”

把“无”的原则运用到政治生活:

“以无事取天下。”(五十七章)

“我无欲而民自朴。”(五十七章)

“是以圣人处无为之事,行不言之教。”(二章)

……

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“老子的‘无为’不是一无所为,而是用‘无’的原则去‘为’。所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争。

“不要把‘无’的地位、作用过分夸大。……没有墙壁、梁柱、砖木的‘有’,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(‘无’),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。”

【疏通词句】

企者不立,跨者不行;自见(xiàn)者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长(cháng)。其在道也,曰余食赘(zhuì)行,物或恶(wù)之,故有道者不处(chǔ)。(第二十四章)

『学习任务』朗读第二十四章,读准字音。

第二十四章企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

①企者:踮起脚跟,用脚尖站立。 踮起脚的人不能久立。

②跨者不行:跨,跃,加大步伐。不行,不能走远。 跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。

④自是者不彰:彰,明显,彰显。 自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜、企者、跨者等行为,)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

物:人;众人,这里指常人。 或:常常。

⑧处:为,做。

【解说大意】

踮起脚的人不能久立,跨大步的人不能走远,自我炫耀的人得不到显露,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我吹嘘的人不能长久。用道的观点来看,(这些行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不会这样做。

企者不立,跨者不行;自见(xiàn)者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长(cháng)。其在道也,曰余食赘(zhuì)行,物或恶(wù)之,故有道者不处(chǔ)。(第二十四章)

本章运用了什么手法?得出了什么观点?(道理)

从反面运用排比、比喻的手法列举并剖析了四种人生态度(“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”)及其后果。

有道者不会彰显自我。

【探究内涵】

『学习任务』老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

【探究内涵】

企者不立,跨者不行;

企者——用脚尖直立身体,无法支撑身体平衡,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自然状态才最适合

【以经解经】

『第四十五章(节选)』

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

【探究内涵】

企立、跨行

自见、自是

自伐、自矜

急于求成

内心焦躁

本 质

恶 果

根 源

追逐显相

看重我“有”

余食赘行令人厌恶

有道者不处

【探究内涵】

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

【练习思考】

思考:现实中,有的家长特别鼓励孩子在人多的场合去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看?

《老子》四章(第二课时)

第24章 企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

[注释]

①企者:踮起脚的人

②跨者不行:跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。

④自是者不彰:自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和下文的“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜等行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

⑧处:为,做。

踮起脚的人不能久立,跨大步的人不能走远,自我炫耀的人得不到显露,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我吹嘘的人不能长久。用道的观点来看,(这些行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不会这样做。

本章写了什么内容?用了什么手法?

从反面运用排比、比喻的手法,并列举了四种人生态度(“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”)及其后果,表明“有道者不会彰显自我”。

【探究内涵】

『学习任务』老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

【探究内涵】

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自然状态才最适合

【探究内涵】

企立、跨行

自见、自是

自伐、自矜

急于求成

内心焦躁

本 质

恶 果

根 源

追逐显相

看重我“有”

余食赘行令人厌恶

有道者不处

6.怎样理解第二十四章中“自见者不明,自是者不彰”的含意?

答案

(1)“自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。

(2)因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

『第四十五章(节选)』

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

断臂的维纳斯

大气层

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地,要允许缺。

第24章全是否定,那在《老子》里,怎样做才是正确的呢?

第33章 知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久 ,死而不亡者寿。

[注释]

①强(qiǎng)行者有志:勤勉而行的人有意志

② 不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

③ 死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算明智。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

强调人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养。

7.如何理解第三十三章中的“知人”“知足”“强行”?

答案

(1)老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。“知人者智,自知者明”是让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。了解自己内心真正的需求与热爱,人生才有方向;看清自己的优点和缺点,才能给人生以合理的定位。

“胜人者有力,自胜者强”是说一个人最难战胜的是自己。一个能够战胜自己、超越自我的人,才是真正的强者。

(2)“知足者富”是说财富没有边界,一味地追逐财富,永不“知足”,就永远不会满足。懂得“知足”,才是一种真正的富足。

(3)“强行者有志”讲的是,唯有心怀大志者,方能坚持不懈。一个人的志向越远大,越强烈,就越能够坚持下去。反之,志向越弱,行动越不能持久。

“圣人”:道家最高的理想人物,不同于儒家。

儒家的圣人是伦范化的道德人;

道家的圣人则体任自然,拓展内在的生命世界,扬弃一切影响身心自由活动的束缚。

(陈鼓应《老子今注今译》p82注释)

“圣人”

第64章 其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。

[注释]

1.其安易持:事物安然未生变的时候容易持守。

2.其未兆易谋:问题还没有显露迹象的时候容易解决。

3.其脆易泮:事物脆弱的时候容易分离。泮,同“判”分离。

4.其微易散:事物细微的时候容易散失。

5.为之于未有:在事情未发生时就做。

6.毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

7. 累(léi)土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

8.为者败之:动手去做的就会坏事。

9.执者失之:有所把持的就会失去。

事物安然未生变数的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在事情没有发生前就早作准备,要在祸乱没有产生前就处理妥当。合抱的大树,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下一步步走出来的。强作妄为就会败事,执意把持就会失去。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

[注释]

10.无为:指顺应自然,不求有所作为。

11.几(jī):接近。

12.欲不欲:想要(动词)常人所不想要的。

13.学不学:学习(动词)常人所不学习的。

14.复众人之所过:补救众人所犯的过错。复,弥补,补救。

所以圣人不妄为(顺应自然,不求有所作为),因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样(慎重),就不会失败。所以圣人求别人所不欲求的,不看重难得的财物,学别人所不学的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

(1)为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。

圣人顺应自然,不干扰,不妄为,心理不偏执;自然少有失败;而为者、执者必然败之、失之。

(2)是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

圣人能补救众人经常犯的错误,能辅助万民顺应自然本性,顺势而为,不妄为,不强为,所以圣人能够终成大业。

"无为"——并不是什么也不做,而是不过多地干预。

"无为"不是无所作为,而是不违背客观规律,遵循客观规律,不妄作为。

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒。

——《种树郭橐驼传》

【以经解经】

第63章(节选) 图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

处理困难要从容易处入手,实现远大(目标)要从细微处入手。天下的难事,必定从容易的做起;天下的大事,必定从细微的做起。所以圣人始终不自以为伟大,因此才能成就大的事情。

(1)圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉了。

(2)事情都是从小到大、从易到难、从细到巨发展而来。

(3)圣人表面上做小事、细事、易事,最后结果却成就大事、难事。

8.第六十四章阐释了什么道理?是怎样论证的?

答案

(1)防微杜渐,防患于未然。

(2)本章首先指出事物在“安”“未兆”“脆”“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;其次列举三个事物由小而大、由近至远的事例,提出做事就要“慎终如始”,心意不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败事”;最后,老子又重申“自然无为”。

具体来说,老子首先指出“持于安,谋于未兆,泮于脆,散于微”的四种现象,是为了提出“为之于未有,治之于未乱”的方法。这就是说,见事相之未显,睹事理之微茫,即治之于事物将动未作之际,这样既可用力优省,又可避患蔓延。反之,若等事相已显而为之,则欲其成而反败;等事态已乱而治之,则欲其平而反乱。

9.第六十四章中有“合抱之木……始于足下”,《荀子·劝学》中有“积土成山……无以成江海”,这两段话包含着怎样共同的自然之理?从同一自然之理出发,老子和荀子有着怎样不同的社会人生认识?

答案

(1)共同之理:任何大的事物总是由小的东西发展起来的,都有一个由小到大的渐进过程。

(2)不同认识:老子认为人们做事情,要对在这个过程中凡有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的出现;同时,要尊重事物发生发展的规律,不可过于人为干预,以强力为之。

荀子则认为人们应该积极进取,坚持不懈,才能取得成功。

【经典之用】

成语:未雨绸缪/防患未然/居安思危/有备无患/

防微杜渐/人无远虑必有近忧/千里之堤,溃于蚁穴

『学习任务』请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实或历史谈谈你的理解或看法。

参考示例1:2020年新冠病毒肺炎疫情在我国肆虐,由于人们对新病毒完全没有了解,缺乏防范意识,预防措施不到位,所以疫情开始就呈现出快速爆发态势,给人民的生命安全带来了极大危害。但是,随着我们对病毒认识的逐步深入,全国人民共克时艰,守望相助,以坚定果敢的勇气和决心,科学防治、精准施策,采取最全面、最严格、最彻底的防控措施,有效阻断了病毒传播链条,真正做到“为之于未有,治之于未乱”。尽管如此,当前我们仍不能掉以轻心,决不放松对疫情的监控,要有备无患,时刻保护着人民的生命安全。

参考示例2:居安思危是中国传统文化中非常重要的内容。先秦时期《左传》便提出为政要“居安思危,思则有备,有备无患”。《周易》中说“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”。孟子也说“生于忧患,死于安乐”。唐朝宰相魏征在《谏太宗十思疏》中,提醒唐太宗要想使国家长治久安,君王必须努力积聚德义,具体提出了居安思危、戒奢以俭等十个建议。先哲们总结出安危、存亡、忧患、安乐之理,都与老子“为之于未有,治之于未乱”的观点有相通之处。今天,小到个人大到国家,我们更应牢记历史,心怀忧患意识,只有警钟长鸣,防微杜渐,才能建好精神大厦,更上层楼。

《老子》四章

学习目标

识记本文出现的重要实词的含义、重要虚词的用法,积累文化常识和文言句式;

知人论世,了解老子及《道德经》,理解文中老子的思想和道家的观点;

探究道家文化的现实意义。

第一课时

【老子其人】

老子:我国春秋时期著名的哲学家,道家学派的创始人。

(典故:紫气东来

传说 老子 过 函谷关 之前,关尹喜见有紫气从东而来,知道将有圣人过关,果然老子骑着青牛而来。 旧时比喻 吉祥 的征兆。

老子西出函谷关,留下《德道经》五千言)

《史记·老子韩非列传》:老子学识渊博,曾担任周王室主管图书典籍的官职。

“孔子适周,将问礼于老子”

孔子去,谓弟子曰:“鸟,吾知其能飞;鱼,吾知其能游;兽,吾知其能走。走者可以为罔,游者可以为纶(钓鱼用的线),飞者可以为矰(古代用来射鸟的拴着丝绳的短箭)。至于龙,吾不能知其乘风云而上天。吾今日见老子,其犹龙邪!”

(孔子听了老子的话,回去对自己的学生们说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;野兽,我知道它能跑。会跑者可用网对付,会游者可以用钓丝对付,会飞者可以用弓箭对付。至于龙我却无法了解,它乘风驾云直上青天。我今天见的这位老子,大约就是像龙一样的人物了。”)

【《老子》其书】

《老子》一书共81章,分《道经》和《德经》上下两篇,又叫《道德经》。它是中国历史上最伟大的著作之一,被誉为“万经之王”。

有人认为《道德经》《易经》和《论语》是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

老子问疾。

常枞张其口而示老子曰:“吾舌存乎?”

老子曰:“然 。”

“吾齿存乎?”

老子曰:“亡 。”

“子知之乎?”

老子曰:“夫舌之存乎,岂非以其柔耶?齿之亡乎,岂非以其刚耶?”

常枞曰:“喜!是已。天下之事已尽矣,何以复语子哉?”

舌存齿亡

老子的很多根本思想就在这舌头和牙齿的启发下产生了……

【《老子》其书】

老子的思想被庄子传承,形成了以老庄为代表的道家思想,为当时社会开出了一剂与儒家截然相反的“药方”——主张以宇宙本体、万物之源的“道”作为法则,以“天道”驾驭“人道”,用“无为”实现“有为”。

道家无为而治的学说主张,对中国哲学、中国社会乃至中国人都具有深刻影响。道家与儒家和后来的佛家,构成中国传统思想文化的内核。

【疏通词句】

三十辐共一毂(ɡǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。(第十一章)

『学习任务』朗读第十一章,读准字音。

第十一章 三十辐共一毂(ɡǔ),当其无,有车之用。埏埴(shān zhí)以为器,当其无,有器之用。凿户牖(yǒu)以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

①辐:车轮中连接轴心和轮圈的木条,古时代的车轮由三十根辐条所构成。此数取法于每月三十日的历次。

②毂:车轮的中心部位,周围与辐条的一端相接,中间的圆孔用来插车轴。

③当其无,有车之用:

④埏埴:和泥(制作陶器)。埏,揉和;埴,黏土。

⑤户牖:门窗。

⑥有之以为利,无之以为用:

车的功用正是产生于车毂的无。"无"指车毂的中空处。中空、空无。

"有"(车子、器皿、屋室)供人方便利用,正是"无"起了作用。

古代马车结构

“三十辐共一毂,当其无,有车之用”

三十根辐条聚合在毂上。“毂”中间是空的圆孔,用来插车轴。如果是实心的车轮,就无法转动。 正因为车轮有中间的“空”“无”,车轮才可转动,才有了车子载人运货的用处。

无中生有,无有大用

埏埴以为器,当其无,有器之用。

凿户牖以为室,当其无,有室之用。

有之以为利,无之以为用。

器皿没有中间“空虚”部分,就不能盛东西。房屋没有凿出门窗的“空处”,供人出入、采光,人就无法居住。

没有“空”和“无”,就不能发挥“有”的作用。事物之所以有用能给人便利,是借助了“无”才发挥了价值和作用。所以老子说有之以为利,无之以为用。

“有”和“无”老子用车轮、器皿、房屋等比喻来进行论证。

一般人: 只看到眼前事物“实”和“有”及其作用,忽略另一面“空”和“无”的作用;只会利用“有”,不知“有”的功用是“无”造就而成。

老子:把“无”的作用突显出来,用生活中三个常见的器物,形象论述了“有”“无”的关系。二者相互依存,相互为用;没有“无”就无所谓“有”,有无相生相成,才构成了可供人使用的世间万物。

有无相生、对立统一 是道家的重要思想

『学习任务』1、老子对“有”和“无”的认识,与世俗常见有何不同?

【探究章旨】

【经典之用】

『学习任务』把老子关于有和无的辩证观点迁移到日常生活中,请你说说围绕学习、读书、交友等具体事件,该怎样正确对待“有”和“无” 呢?

【经典之用】

我们能把一天二十四小时都用来学习吗?

我们白天学习,晚上休息。睡觉休息恰恰是积蓄力量,是为了第 二天更好地学习。

读书也是如此。如果囫囵吞枣不假思索地读书,把头脑塞得满满的,不给自己留下思考空间和消化吸收的余地,读书的效果如何能好?

日本的“断舍离”

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“《老子》这部书从各个方面提醒人们重视‘无’的地位和作用。不但认识‘无’,而且用‘无’的原则来指导日常生活、社会生活以及政治生活。”

把“无”的原则运用到政治生活:

“以无事取天下。”(五十七章)

“我无欲而民自朴。”(五十七章)

“是以圣人处无为之事,行不言之教。”(二章)

……

任继愈《竹影集:任继愈自选集》

“老子的‘无为’不是一无所为,而是用‘无’的原则去‘为’。所以能做到有若无,实若虚,以退为进,以守为攻,以屈为伸,以弱为强,以不争为争。

“不要把‘无’的地位、作用过分夸大。……没有墙壁、梁柱、砖木的‘有’,也就没有供起居的空间,只是一片空旷的开阔地,虽有空间(‘无’),却不能居住。有与无互相依存,相得益彰。”

【疏通词句】

企者不立,跨者不行;自见(xiàn)者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长(cháng)。其在道也,曰余食赘(zhuì)行,物或恶(wù)之,故有道者不处(chǔ)。(第二十四章)

『学习任务』朗读第二十四章,读准字音。

第二十四章企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

①企者:踮起脚跟,用脚尖站立。 踮起脚的人不能久立。

②跨者不行:跨,跃,加大步伐。不行,不能走远。 跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。

④自是者不彰:彰,明显,彰显。 自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜、企者、跨者等行为,)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

物:人;众人,这里指常人。 或:常常。

⑧处:为,做。

【解说大意】

踮起脚的人不能久立,跨大步的人不能走远,自我炫耀的人得不到显露,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我吹嘘的人不能长久。用道的观点来看,(这些行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不会这样做。

企者不立,跨者不行;自见(xiàn)者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长(cháng)。其在道也,曰余食赘(zhuì)行,物或恶(wù)之,故有道者不处(chǔ)。(第二十四章)

本章运用了什么手法?得出了什么观点?(道理)

从反面运用排比、比喻的手法列举并剖析了四种人生态度(“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”)及其后果。

有道者不会彰显自我。

【探究内涵】

『学习任务』老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

【探究内涵】

企者不立,跨者不行;

企者——用脚尖直立身体,无法支撑身体平衡,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自然状态才最适合

【以经解经】

『第四十五章(节选)』

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

【探究内涵】

企立、跨行

自见、自是

自伐、自矜

急于求成

内心焦躁

本 质

恶 果

根 源

追逐显相

看重我“有”

余食赘行令人厌恶

有道者不处

【探究内涵】

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地。

【练习思考】

思考:现实中,有的家长特别鼓励孩子在人多的场合去自我表现、自我展示,你对这种做法怎么看?

《老子》四章(第二课时)

第24章 企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

[注释]

①企者:踮起脚的人

②跨者不行:跨大步的人行走不稳。

③自见者不明:自我显露的不能显明。

④自是者不彰:自己为是的不能彰显。

⑤自伐:和下文的“自矜”都是自我夸耀的意思。

⑥长:长久。一说读zhǎng,意思是得到敬重。

⑦其在道也,曰余食赘行,物或恶之:(自见、自是、自伐、自矜等行为)用道的观点来看,就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,行,同“形”。

⑧处:为,做。

踮起脚的人不能久立,跨大步的人不能走远,自我炫耀的人得不到显露,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我吹嘘的人不能长久。用道的观点来看,(这些行为)就叫做剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不会这样做。

本章写了什么内容?用了什么手法?

从反面运用排比、比喻的手法,并列举了四种人生态度(“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”)及其后果,表明“有道者不会彰显自我”。

【探究内涵】

『学习任务』老子列举企立、跨行、自见、自是、自伐、自矜等行为,它们错误的原因是什么?老子举例意在说明什么看法?

【探究内涵】

企者——用脚尖直立身体,违背人体自然规律。

跨者——迈大步行走,不是行走的最自然状态。

自然状态才最适合

【探究内涵】

企立、跨行

自见、自是

自伐、自矜

急于求成

内心焦躁

本 质

恶 果

根 源

追逐显相

看重我“有”

余食赘行令人厌恶

有道者不处

6.怎样理解第二十四章中“自见者不明,自是者不彰”的含意?

答案

(1)“自见者不明,自是者不彰”是说偏执己见的人反而不能明察,自以为是的人反而不能明辨是非。

(2)因为“自见”“自是”都是认为自己是对的,别人是错的,他们只关注自我,只依赖自我,所以就会局限于自己狭隘的小范围和狭隘的主观意识,导致他们不能明白真相,常被假象蒙蔽,使真相得不到彰明。

『第四十五章(节选)』

大成若缺,其用不弊。大盈若冲,其用不穷。大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。

天下最完满的东西,看起来好像有欠缺,但是它的作用是不会衰竭的。天下最充实的东西,看起来好像是空虚没有一样,但是它的作用是不会穷尽的。最笔直的东西看起来好像是弯曲的,最灵巧的东西看起来好像是笨拙的,最卓越的辩才好像是不善言辞的。

断臂的维纳斯

大气层

(1)完美人格:不在外形上显露,而为内在生命含藏;重内藏无外见,内藏胜于外见。

(2)不追求圆满无缺,否则物极必反。保持大成若缺、大盈若冲状态,才不走向极端。

(3)凡事要适可而止,做事要留有余地,要允许缺。

第24章全是否定,那在《老子》里,怎样做才是正确的呢?

第33章 知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久 ,死而不亡者寿。

[注释]

①强(qiǎng)行者有志:勤勉而行的人有意志

② 不失其所者久:不丧失立身之基的人能够长久。

③ 死而不亡者寿:死而不朽的人就是长寿。意思是,有道之人身死而道长存,这就是寿。

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算明智。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

强调人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养。

7.如何理解第三十三章中的“知人”“知足”“强行”?

答案

(1)老子认为,个人品行修养,重在修身。对外的“知人”“胜人”固然可贵,对内的“自知”“自胜”更为重要,更符合大道。“知人者智,自知者明”是让我们不但要向外探求,了解他人,更要多和自己对话,了解自己。了解自己内心真正的需求与热爱,人生才有方向;看清自己的优点和缺点,才能给人生以合理的定位。

“胜人者有力,自胜者强”是说一个人最难战胜的是自己。一个能够战胜自己、超越自我的人,才是真正的强者。

(2)“知足者富”是说财富没有边界,一味地追逐财富,永不“知足”,就永远不会满足。懂得“知足”,才是一种真正的富足。

(3)“强行者有志”讲的是,唯有心怀大志者,方能坚持不懈。一个人的志向越远大,越强烈,就越能够坚持下去。反之,志向越弱,行动越不能持久。

“圣人”:道家最高的理想人物,不同于儒家。

儒家的圣人是伦范化的道德人;

道家的圣人则体任自然,拓展内在的生命世界,扬弃一切影响身心自由活动的束缚。

(陈鼓应《老子今注今译》p82注释)

“圣人”

第64章 其安易持,其未兆易谋,其脆易泮 ,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。为者败之,执者失之。

[注释]

1.其安易持:事物安然未生变的时候容易持守。

2.其未兆易谋:问题还没有显露迹象的时候容易解决。

3.其脆易泮:事物脆弱的时候容易分离。泮,同“判”分离。

4.其微易散:事物细微的时候容易散失。

5.为之于未有:在事情未发生时就做。

6.毫末:毫毛的末端。比喻极其细微的事物。

7. 累(léi)土:一筐土。累,同“蔂”,土筐。

8.为者败之:动手去做的就会坏事。

9.执者失之:有所把持的就会失去。

事物安然未生变数的时候容易持守,问题还没有显露迹象的时候容易解决,事物脆弱的时候容易分离,事物细小的时候容易散失。要在事情没有发生前就早作准备,要在祸乱没有产生前就处理妥当。合抱的大树,是从细小的萌芽生长起来的;九层的高台,是从一筐筐泥土建筑起来的;千里的远行,是从脚下一步步走出来的。强作妄为就会败事,执意把持就会失去。

是以圣人无为,故无败;无执,故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。是以圣人欲不欲, 不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

[注释]

10.无为:指顺应自然,不求有所作为。

11.几(jī):接近。

12.欲不欲:想要(动词)常人所不想要的。

13.学不学:学习(动词)常人所不学习的。

14.复众人之所过:补救众人所犯的过错。复,弥补,补救。

所以圣人不妄为(顺应自然,不求有所作为),因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样(慎重),就不会失败。所以圣人求别人所不欲求的,不看重难得的财物,学别人所不学的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

(1)为者败之,执者失之。是以圣人无为,故无败,无执,故无失。

圣人顺应自然,不干扰,不妄为,心理不偏执;自然少有失败;而为者、执者必然败之、失之。

(2)是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

圣人能补救众人经常犯的错误,能辅助万民顺应自然本性,顺势而为,不妄为,不强为,所以圣人能够终成大业。

"无为"——并不是什么也不做,而是不过多地干预。

"无为"不是无所作为,而是不违背客观规律,遵循客观规律,不妄作为。

问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”

问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒。

——《种树郭橐驼传》

【以经解经】

第63章(节选) 图难于其易,为大于其细;天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。

处理困难要从容易处入手,实现远大(目标)要从细微处入手。天下的难事,必定从容易的做起;天下的大事,必定从细微的做起。所以圣人始终不自以为伟大,因此才能成就大的事情。

(1)圣人在事情刚出现或在萌芽之时就把它化解掉了。

(2)事情都是从小到大、从易到难、从细到巨发展而来。

(3)圣人表面上做小事、细事、易事,最后结果却成就大事、难事。

8.第六十四章阐释了什么道理?是怎样论证的?

答案

(1)防微杜渐,防患于未然。

(2)本章首先指出事物在“安”“未兆”“脆”“微”的阶段容易处理的四种情况,由此提出做事就要“为之于未有,治之于未乱”;其次列举三个事物由小而大、由近至远的事例,提出做事就要“慎终如始”,心意不可松懈,一点一滴去完成,这样才能“无败事”;最后,老子又重申“自然无为”。

具体来说,老子首先指出“持于安,谋于未兆,泮于脆,散于微”的四种现象,是为了提出“为之于未有,治之于未乱”的方法。这就是说,见事相之未显,睹事理之微茫,即治之于事物将动未作之际,这样既可用力优省,又可避患蔓延。反之,若等事相已显而为之,则欲其成而反败;等事态已乱而治之,则欲其平而反乱。

9.第六十四章中有“合抱之木……始于足下”,《荀子·劝学》中有“积土成山……无以成江海”,这两段话包含着怎样共同的自然之理?从同一自然之理出发,老子和荀子有着怎样不同的社会人生认识?

答案

(1)共同之理:任何大的事物总是由小的东西发展起来的,都有一个由小到大的渐进过程。

(2)不同认识:老子认为人们做事情,要对在这个过程中凡有可能发生祸患的环节给予特别注意,杜绝它的出现;同时,要尊重事物发生发展的规律,不可过于人为干预,以强力为之。

荀子则认为人们应该积极进取,坚持不懈,才能取得成功。

【经典之用】

成语:未雨绸缪/防患未然/居安思危/有备无患/

防微杜渐/人无远虑必有近忧/千里之堤,溃于蚁穴

『学习任务』请你用三个成语说明“为之于未有,治之于未乱”的观点,并联系现实或历史谈谈你的理解或看法。

参考示例1:2020年新冠病毒肺炎疫情在我国肆虐,由于人们对新病毒完全没有了解,缺乏防范意识,预防措施不到位,所以疫情开始就呈现出快速爆发态势,给人民的生命安全带来了极大危害。但是,随着我们对病毒认识的逐步深入,全国人民共克时艰,守望相助,以坚定果敢的勇气和决心,科学防治、精准施策,采取最全面、最严格、最彻底的防控措施,有效阻断了病毒传播链条,真正做到“为之于未有,治之于未乱”。尽管如此,当前我们仍不能掉以轻心,决不放松对疫情的监控,要有备无患,时刻保护着人民的生命安全。

参考示例2:居安思危是中国传统文化中非常重要的内容。先秦时期《左传》便提出为政要“居安思危,思则有备,有备无患”。《周易》中说“安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱”。孟子也说“生于忧患,死于安乐”。唐朝宰相魏征在《谏太宗十思疏》中,提醒唐太宗要想使国家长治久安,君王必须努力积聚德义,具体提出了居安思危、戒奢以俭等十个建议。先哲们总结出安危、存亡、忧患、安乐之理,都与老子“为之于未有,治之于未乱”的观点有相通之处。今天,小到个人大到国家,我们更应牢记历史,心怀忧患意识,只有警钟长鸣,防微杜渐,才能建好精神大厦,更上层楼。