5.三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张ppt)

文档属性

| 名称 | 5.三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(30张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 21:32:38 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

—破而后立,乱中生序

汉为高,不可为峰。乱生序,却能成巅!

南北朝影视剧,近五年产量超过以往数十年:《凤凰无双》、《兰陵王》、《楚乔传》、《兰陵王妃》、《独孤天下》、《陆贞传奇》、《锦绣未央》、《琅琊榜》、《花木兰传奇》、《凤囚凰》

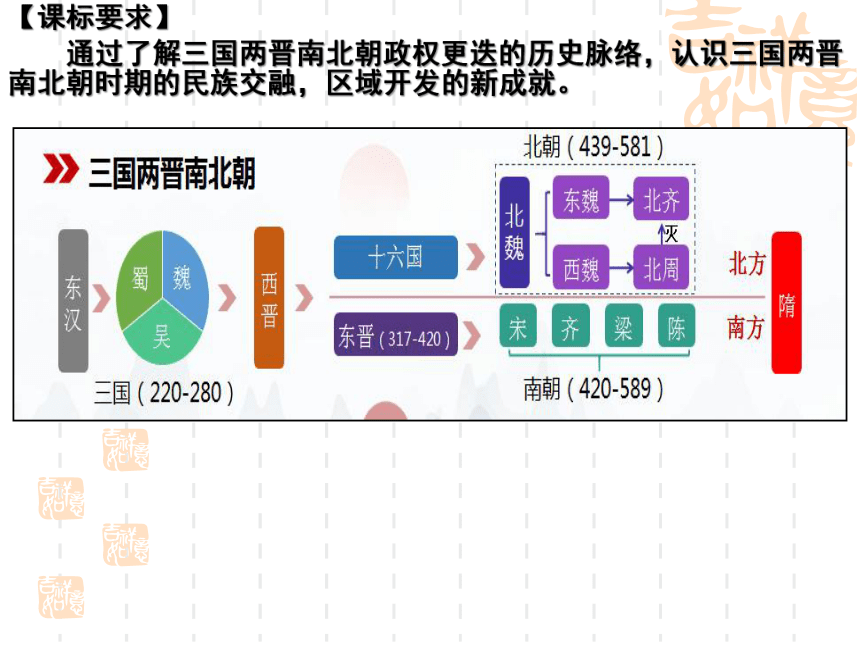

【课标要求】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融,区域开发的新成就。

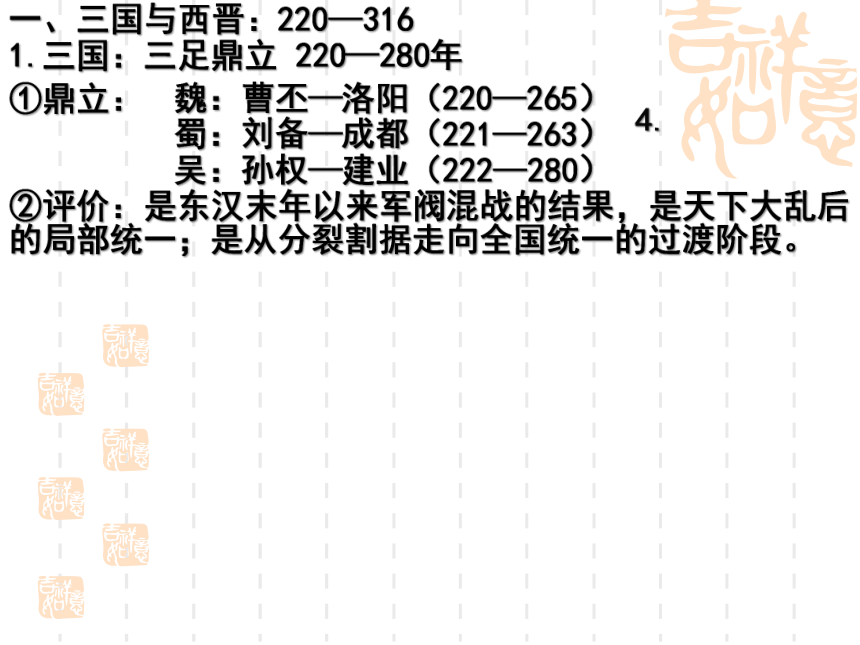

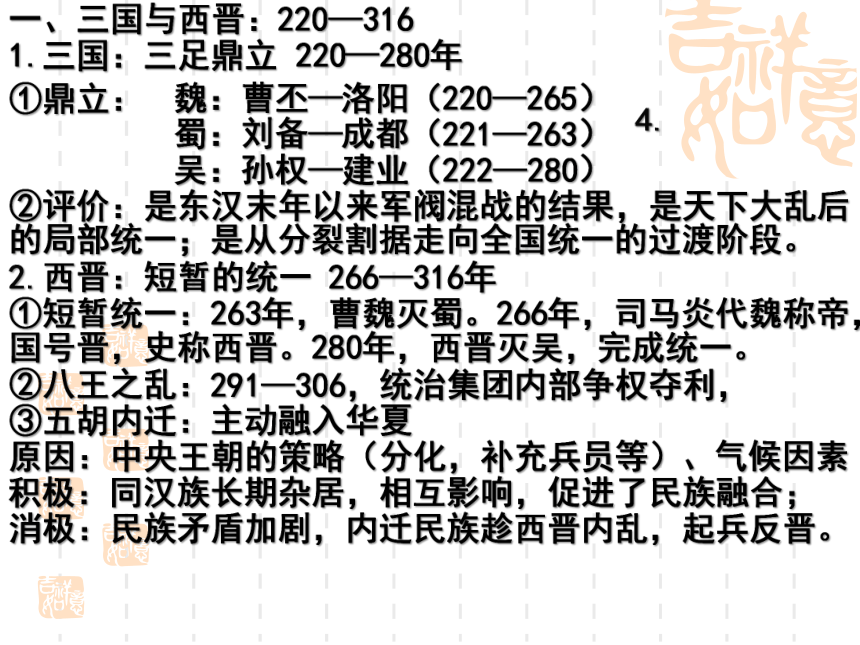

一、三国与西晋:220—316

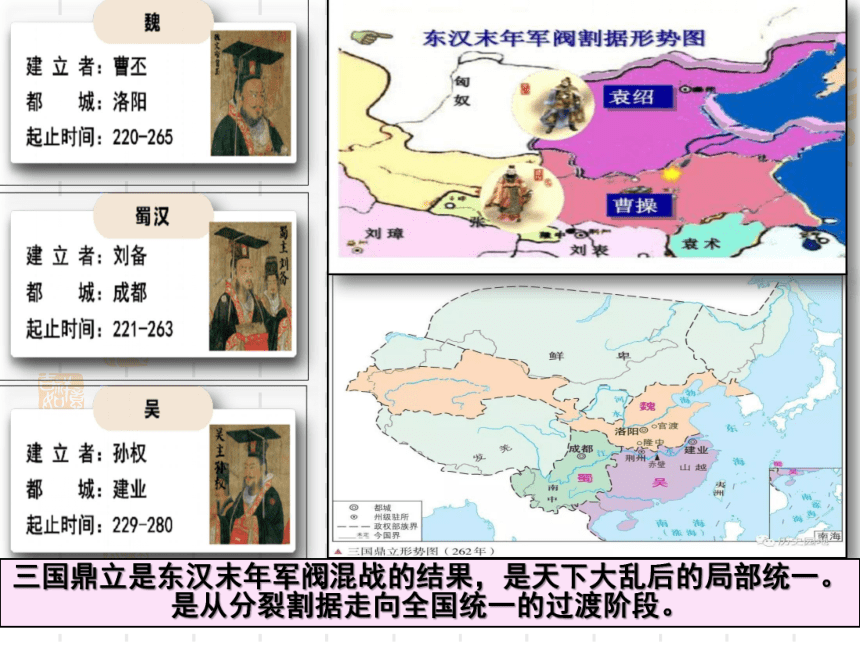

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

为什么是三国?

“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也……若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

——《隆中对》

寒族大作战

三国鼎立是东汉末年军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一。是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

三国鼎立是东汉末年军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一。是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

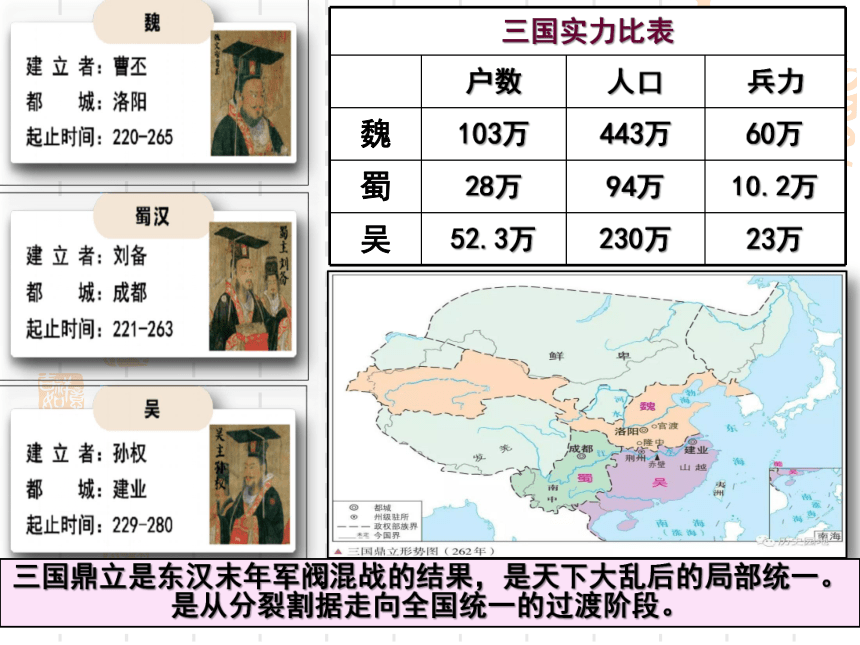

三国实力比表

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

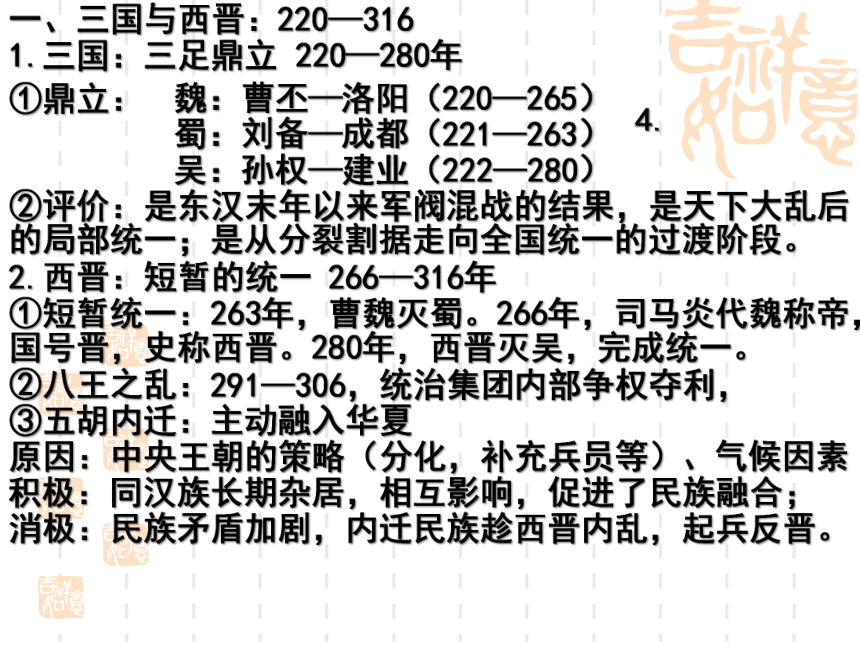

一、三国与西晋:220—316

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

2.西晋:短暂的统一 266—316年

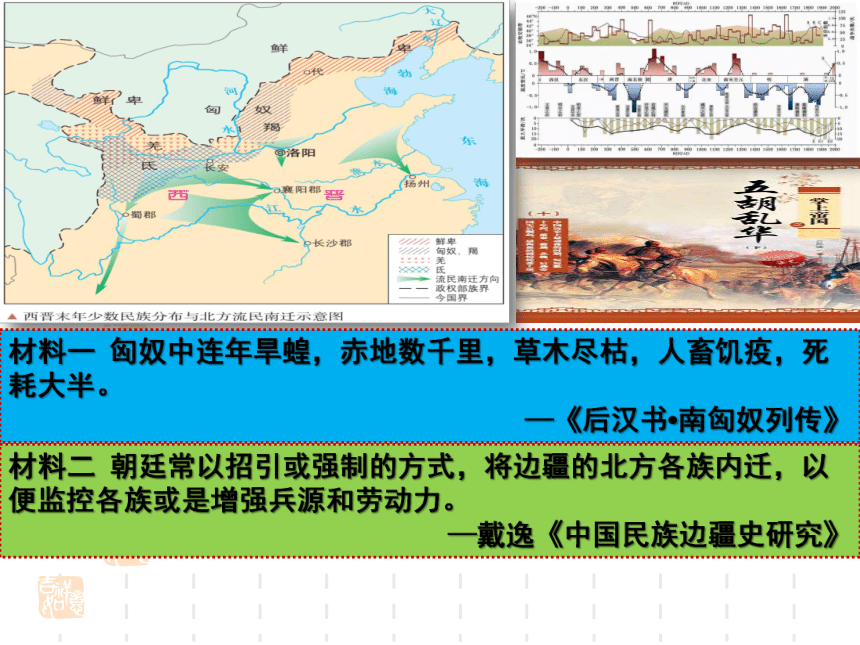

原因:中央王朝的策略(分化,补充兵员等)、气候因素

积极:同汉族长期杂居,相互影响,促进了民族融合;

消极:民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

①短暂统一:263年,曹魏灭蜀。266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,完成统一。

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

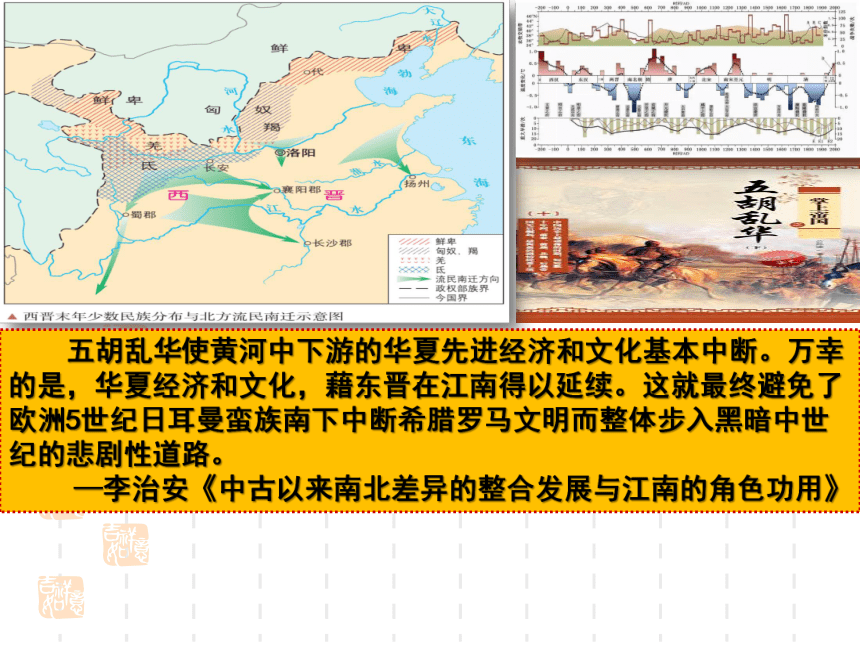

③五胡内迁:主动融入华夏

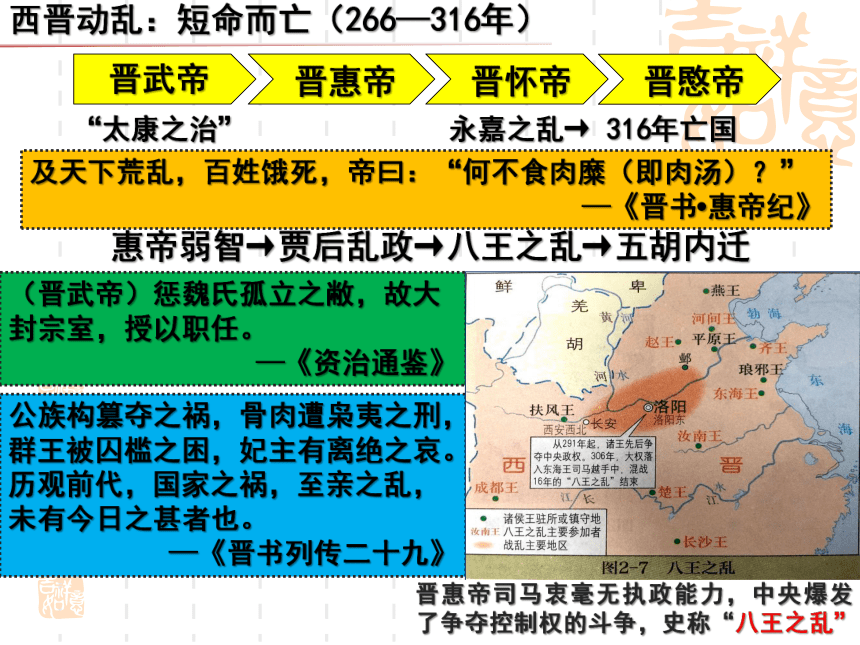

②八王之乱:291—306,统治集团内部争权夺利,

晋武帝

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

“太康之治” 永嘉之乱→ 316年亡国

惠帝弱智→贾后乱政→八王之乱→五胡内迁

西晋动乱:短命而亡(266—316年)

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

—《晋书 惠帝纪》

(晋武帝)惩魏氏孤立之敝,故大封宗室,授以职任。

—《资治通鉴》

公族构篡夺之祸,骨肉遭枭夷之刑,群王被囚槛之困,妃主有离绝之哀。历观前代,国家之祸,至亲之乱,未有今日之甚者也。

—《晋书列传二十九》

晋惠帝司马衷毫无执政能力,中央爆发了争夺控制权的斗争,史称“八王之乱”

材料二 朝廷常以招引或强制的方式,将边疆的北方各族内迁,以便监控各族或是增强兵源和劳动力。

—戴逸《中国民族边疆史研究》

材料一 匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗大半。

—《后汉书 南匈奴列传》

五胡乱华使黄河中下游的华夏先进经济和文化基本中断。万幸的是,华夏经济和文化,藉东晋在江南得以延续。这就最终避免了欧洲5世纪日耳曼蛮族南下中断希腊罗马文明而整体步入黑暗中世纪的悲剧性道路。

—李治安《中古以来南北差异的整合发展与江南的角色功用》

一、三国与西晋:220—316

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

2.西晋:短暂的统一 266—316年

原因:中央王朝的策略(分化,补充兵员等)、气候因素

积极:同汉族长期杂居,相互影响,促进了民族融合;

消极:民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

①短暂统一:263年,曹魏灭蜀。266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,完成统一。

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

③五胡内迁:主动融入华夏

②八王之乱:291—306,统治集团内部争权夺利,

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

问题1:阅读教材P28历史纵横,结合材料,指出东晋政治的特点。士族专权,皇权垂拱。

问题2:士族政治的兴起,对当时政局产生哪些影响?

①威胁皇权,不利于中央集权;

②加剧分裂动荡;削弱士族势力,皇权、中央集权回归;

士族把持大权,却不愿涉身实务,在优容奢侈中腐朽衰落,不能担任武职;庶族出身的人便以武职为升官的阶梯,南朝四个开国皇帝均为庶族出身,先掌握军队,而后夺政权,提拔庶族官员作为自己的辅佐。

—樊树志《国史十六讲》

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

4.区域经济开发:经济重心的南移—经济格局之变

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

开发条件

①北人南迁带来先进的工具与技术和丰富的劳动力资源;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会秩序相对安定。

开发成就

①南方经济得到恢复与发展,为经济重心南移奠定基础。

②民族间的联系日益密切,促进了民族交融。

江南地广或火耕水耨(nòu,锄草)。民食鱼稻,以渔猎山伐为业。饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

—东汉 班固《汉书》

江南之为国盛矣,地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶,覆衣天下。

—梁 沈约《宋史》

合作探究:东晋与南朝对江南的开发

思考:描述的江南有什么不同 这说明了什么?

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

4.区域经济开发:经济重心的南移—经济格局之变

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

开发条件

①北人南迁带来先进的工具与技术和丰富的劳动力资源;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会秩序相对安定。

开发成就

①南方经济得到恢复与发展,为经济重心南移奠定基础。

②民族间的联系日益密切,促进了民族交融。

时序:西晋→东晋→宋→齐→梁→陈

特征:士族和皇权结合;军功庶族地主使皇权回升;

南方经济得到开发;

影响:民族融合;经济中心南移。

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

3.民族交融:寻求华夏儒家文化正统的认同

三.十六国与北朝:重点强调民族的交融

1.十六国:西晋亡后,内迁少数民族及汉族在北方建立的系政权。北魏史学家崔鸿取其中十六国来代表这段时期。

①淝水之战:武力的方式

②孝文帝改革:和平的方式

民族融合:各民族在发展中相互接近、吸收,民族差别逐渐消失,各民族形成一个共同整体的过程;

民族交融:各民族在尊重差异的基础上,在交往交流中相互学习,建设共同的精神家园。

2.北魏统一北方:

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原,为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏族祖先的行为,而且政权国号的选择上也多加斟酌。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

—吴洪琳《十六国国号的取舍与内迁民族的认同》

386年拓跋珪趁前秦四分五裂之际在牛川自称代王,重建代国。398年六月,正式定国号为“魏”,后称帝迁都平城。439年,太武帝拓跋焘统一北方。493年孝文帝拓跋宏迁都洛阳,大举改革。

战前,苻坚欲大举伐晋,会群臣议,会后苻融单独,泣下而言曰:陛下宠育鲜卑、羌、羯,布诸几甸,旧人族类,斥徙遐方。今倾国而去,如有风尘之变者,其如宗庙何?监国以弱卒数万,留守京师。鲜卑、羌、羯,攒聚如林,此皆国之贼也,我之雠也。

统一不能从血统着手而要看文化高地。文化低的服从文化高的。而要统一汉人和各种不同的胡人,就要推崇汉化。如果不攻取东晋,就不能居于汉人正统地位。苻坚坚持南伐,原因在此!

—历史学家陈寅恪

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

3.民族交融:寻求华夏儒家文化正统的认同

三.十六国与北朝:重点强调民族的交融

1.十六国:西晋亡后,内迁少数民族及汉族在北方建立的系政权。北魏史学家崔鸿取其中十六国来代表这段时期。

①淝水之战:武力的方式

②孝文帝改革:和平的方式

民族融合:各民族在发展中相互接近、吸收,民族差别逐渐消失,各民族形成一个共同整体的过程;

民族交融:各民族在尊重差异的基础上,在交往交流中相互学习,建设共同的精神家园。

2.北魏统一北方:

孝文帝改革

政治 经济 文化

俸禄制 均田制 制礼作乐

考绩制 三长制 移风易俗

改革官制 租调制 尊奉儒学

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页

说汉话、穿汉服、习汉字、用汉制、改汉姓、结汉亲

孝对文帝改革的评价:

代氏南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

—唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

—(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

—陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

─清·赵翼《廿二史札记》卷十四《魏孝文迁洛》

①促进了北方民族交融,有利于中华民族认同的发展;

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方打下了基础;

④一定程度上造成了北魏内部的分裂。

局限性:全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱军事力量。

学习拓展:把鲜卑族的语言、姓氏、服饰、籍贯、民族心理等民族特征全部改掉后,鲜卑族还是鲜卑族吗?

北魏分裂:东魏、西魏→北齐、北周→隋朝

军功贵族们显然认为不是

沃野镇:破六韩拔陵

怀朔镇:北齐高欢、东魏侯景

武川镇:北周宇文泰、隋朝杨坚、唐朝李渊

军政合一,抵御柔然

南迁汉化,地位陡降

六镇起义,北魏瓦解

长时段:中外历史横向比较

思考:西欧罗马之后再无罗马,而秦汉之后有隋唐辉煌?

民族交融:地理空间扩大、民族种群扩大、文化内涵扩大

要正确认识我国民族关系的主流,善于团结群众、争取人心,加强各民族交往交流交融,创新载体和方式,用法律来保障民族团结,坚决反对大汉族主义和狭隘民族主义,让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。

—习近平

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

—破而后立,乱中生序

汉为高,不可为峰。乱生序,却能成巅!

南北朝影视剧,近五年产量超过以往数十年:《凤凰无双》、《兰陵王》、《楚乔传》、《兰陵王妃》、《独孤天下》、《陆贞传奇》、《锦绣未央》、《琅琊榜》、《花木兰传奇》、《凤囚凰》

【课标要求】

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的民族交融,区域开发的新成就。

一、三国与西晋:220—316

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

为什么是三国?

“今操已拥百万之众,挟天子而令诸侯,此诚不可与争锋。孙权据有江东,已历三世,国险而民附,贤能为之用,此可以为援而不可图也……若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,百姓孰敢不箪食壶浆,以迎将军者乎?诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣。”

——《隆中对》

寒族大作战

三国鼎立是东汉末年军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一。是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

三国鼎立是东汉末年军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一。是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

三国实力比表

户数 人口 兵力

魏 103万 443万 60万

蜀 28万 94万 10.2万

吴 52.3万 230万 23万

一、三国与西晋:220—316

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

2.西晋:短暂的统一 266—316年

原因:中央王朝的策略(分化,补充兵员等)、气候因素

积极:同汉族长期杂居,相互影响,促进了民族融合;

消极:民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

①短暂统一:263年,曹魏灭蜀。266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,完成统一。

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

③五胡内迁:主动融入华夏

②八王之乱:291—306,统治集团内部争权夺利,

晋武帝

晋惠帝

晋怀帝

晋愍帝

“太康之治” 永嘉之乱→ 316年亡国

惠帝弱智→贾后乱政→八王之乱→五胡内迁

西晋动乱:短命而亡(266—316年)

及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜(即肉汤)?”

—《晋书 惠帝纪》

(晋武帝)惩魏氏孤立之敝,故大封宗室,授以职任。

—《资治通鉴》

公族构篡夺之祸,骨肉遭枭夷之刑,群王被囚槛之困,妃主有离绝之哀。历观前代,国家之祸,至亲之乱,未有今日之甚者也。

—《晋书列传二十九》

晋惠帝司马衷毫无执政能力,中央爆发了争夺控制权的斗争,史称“八王之乱”

材料二 朝廷常以招引或强制的方式,将边疆的北方各族内迁,以便监控各族或是增强兵源和劳动力。

—戴逸《中国民族边疆史研究》

材料一 匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗大半。

—《后汉书 南匈奴列传》

五胡乱华使黄河中下游的华夏先进经济和文化基本中断。万幸的是,华夏经济和文化,藉东晋在江南得以延续。这就最终避免了欧洲5世纪日耳曼蛮族南下中断希腊罗马文明而整体步入黑暗中世纪的悲剧性道路。

—李治安《中古以来南北差异的整合发展与江南的角色功用》

一、三国与西晋:220—316

1.三国:三足鼎立 220—280年

①鼎立:

2.西晋:短暂的统一 266—316年

原因:中央王朝的策略(分化,补充兵员等)、气候因素

积极:同汉族长期杂居,相互影响,促进了民族融合;

消极:民族矛盾加剧,内迁民族趁西晋内乱,起兵反晋。

4.

魏:曹丕—洛阳(220—265)

蜀:刘备—成都(221—263)

吴:孙权—建业(222—280)

①短暂统一:263年,曹魏灭蜀。266年,司马炎代魏称帝,国号晋,史称西晋。280年,西晋灭吴,完成统一。

②评价:是东汉末年以来军阀混战的结果,是天下大乱后的局部统一;是从分裂割据走向全国统一的过渡阶段。

③五胡内迁:主动融入华夏

②八王之乱:291—306,统治集团内部争权夺利,

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

士族政治

萌芽:东汉

壮大:曹魏、西晋

顶峰:东晋(门阀)

转衰:南朝

问题1:阅读教材P28历史纵横,结合材料,指出东晋政治的特点。士族专权,皇权垂拱。

问题2:士族政治的兴起,对当时政局产生哪些影响?

①威胁皇权,不利于中央集权;

②加剧分裂动荡;削弱士族势力,皇权、中央集权回归;

士族把持大权,却不愿涉身实务,在优容奢侈中腐朽衰落,不能担任武职;庶族出身的人便以武职为升官的阶梯,南朝四个开国皇帝均为庶族出身,先掌握军队,而后夺政权,提拔庶族官员作为自己的辅佐。

—樊树志《国史十六讲》

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

4.区域经济开发:经济重心的南移—经济格局之变

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

开发条件

①北人南迁带来先进的工具与技术和丰富的劳动力资源;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会秩序相对安定。

开发成就

①南方经济得到恢复与发展,为经济重心南移奠定基础。

②民族间的联系日益密切,促进了民族交融。

江南地广或火耕水耨(nòu,锄草)。民食鱼稻,以渔猎山伐为业。饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

—东汉 班固《汉书》

江南之为国盛矣,地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。丝绵布帛之饶,覆衣天下。

—梁 沈约《宋史》

合作探究:东晋与南朝对江南的开发

思考:描述的江南有什么不同 这说明了什么?

二.东晋与南朝:衣冠南渡及偏安之局

3.南朝兴替:宋齐梁陈

1.东晋兴亡:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称东晋;420年,武将刘裕夺取皇位,东晋政权灭亡。

政治之变:南朝士族衰落,皇权重振,政治常态的回归

4.区域经济开发:经济重心的南移—经济格局之变

2.士族制度:永嘉南渡

中枢机制对皇权制约:三省雏形初具(尚书、中书、门下)

开发条件

①北人南迁带来先进的工具与技术和丰富的劳动力资源;

②江南地区自然条件优越;

③江南地区社会秩序相对安定。

开发成就

①南方经济得到恢复与发展,为经济重心南移奠定基础。

②民族间的联系日益密切,促进了民族交融。

时序:西晋→东晋→宋→齐→梁→陈

特征:士族和皇权结合;军功庶族地主使皇权回升;

南方经济得到开发;

影响:民族融合;经济中心南移。

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

3.民族交融:寻求华夏儒家文化正统的认同

三.十六国与北朝:重点强调民族的交融

1.十六国:西晋亡后,内迁少数民族及汉族在北方建立的系政权。北魏史学家崔鸿取其中十六国来代表这段时期。

①淝水之战:武力的方式

②孝文帝改革:和平的方式

民族融合:各民族在发展中相互接近、吸收,民族差别逐渐消失,各民族形成一个共同整体的过程;

民族交融:各民族在尊重差异的基础上,在交往交流中相互学习,建设共同的精神家园。

2.北魏统一北方:

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

曾经处于华夏边缘地区和附庸地位的北方草原民族迁入中原,为了获得人数众多的、文化先进的汉族的认可……在建立政权之初,他们不仅在祖源认同上有改姓或攀附华夏族祖先的行为,而且政权国号的选择上也多加斟酌。其中一个原则就是在其统治地区选择前代中原王朝的国号以继承之。

—吴洪琳《十六国国号的取舍与内迁民族的认同》

386年拓跋珪趁前秦四分五裂之际在牛川自称代王,重建代国。398年六月,正式定国号为“魏”,后称帝迁都平城。439年,太武帝拓跋焘统一北方。493年孝文帝拓跋宏迁都洛阳,大举改革。

战前,苻坚欲大举伐晋,会群臣议,会后苻融单独,泣下而言曰:陛下宠育鲜卑、羌、羯,布诸几甸,旧人族类,斥徙遐方。今倾国而去,如有风尘之变者,其如宗庙何?监国以弱卒数万,留守京师。鲜卑、羌、羯,攒聚如林,此皆国之贼也,我之雠也。

统一不能从血统着手而要看文化高地。文化低的服从文化高的。而要统一汉人和各种不同的胡人,就要推崇汉化。如果不攻取东晋,就不能居于汉人正统地位。苻坚坚持南伐,原因在此!

—历史学家陈寅恪

学习任务:比较两张地图,分析十六国国号设置的特点。

3.民族交融:寻求华夏儒家文化正统的认同

三.十六国与北朝:重点强调民族的交融

1.十六国:西晋亡后,内迁少数民族及汉族在北方建立的系政权。北魏史学家崔鸿取其中十六国来代表这段时期。

①淝水之战:武力的方式

②孝文帝改革:和平的方式

民族融合:各民族在发展中相互接近、吸收,民族差别逐渐消失,各民族形成一个共同整体的过程;

民族交融:各民族在尊重差异的基础上,在交往交流中相互学习,建设共同的精神家园。

2.北魏统一北方:

孝文帝改革

政治 经济 文化

俸禄制 均田制 制礼作乐

考绩制 三长制 移风易俗

改革官制 租调制 尊奉儒学

野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服,这是一条永恒的历史规律。

——《马克思恩格斯选集》第二卷第70页

说汉话、穿汉服、习汉字、用汉制、改汉姓、结汉亲

孝对文帝改革的评价:

代氏南迁,革夷从夏。于是中朝江左,南北混淆,华壤边民,虏汉相杂。

—唐代史学家刘知几

自晋宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至洛阳,始知衣冠士族,并在中原。礼仪富盛,人物殷富。……所谓帝京翼翼,四方之极。

—(东魏)杨炫之:《洛阳伽蓝记》

李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

—陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

恶本俗之陋,欲以华风变之,故不惮为此举也。然国势之衰,实始于此。

─清·赵翼《廿二史札记》卷十四《魏孝文迁洛》

①促进了北方民族交融,有利于中华民族认同的发展;

②促进了北魏的经济发展和社会繁荣;

③为以后北方统一南方打下了基础;

④一定程度上造成了北魏内部的分裂。

局限性:全面推行汉化,使鲜卑族丧失作为一个民族的独立性、主体性;失去尚武的民族精神,削弱军事力量。

学习拓展:把鲜卑族的语言、姓氏、服饰、籍贯、民族心理等民族特征全部改掉后,鲜卑族还是鲜卑族吗?

北魏分裂:东魏、西魏→北齐、北周→隋朝

军功贵族们显然认为不是

沃野镇:破六韩拔陵

怀朔镇:北齐高欢、东魏侯景

武川镇:北周宇文泰、隋朝杨坚、唐朝李渊

军政合一,抵御柔然

南迁汉化,地位陡降

六镇起义,北魏瓦解

长时段:中外历史横向比较

思考:西欧罗马之后再无罗马,而秦汉之后有隋唐辉煌?

民族交融:地理空间扩大、民族种群扩大、文化内涵扩大

要正确认识我国民族关系的主流,善于团结群众、争取人心,加强各民族交往交流交融,创新载体和方式,用法律来保障民族团结,坚决反对大汉族主义和狭隘民族主义,让各民族在中华民族大家庭中手足相亲、守望相助。

—习近平

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进