2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇.赤壁怀古》课件(共54张)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年统编版高中语文必修上册9.1《念奴娇.赤壁怀古》课件(共54张) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-10-19 12:28:22 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

人们欣赏他的文采之美,更赞叹他豁达的心胸和积极的人生态度,他一生融儒、道、释于一体,诗、书、画俱佳,他是中国历史上难得一见的旷世奇才,他甚至是才华的代名词,他是中国历史上最“不可救药”的文人,他就是???

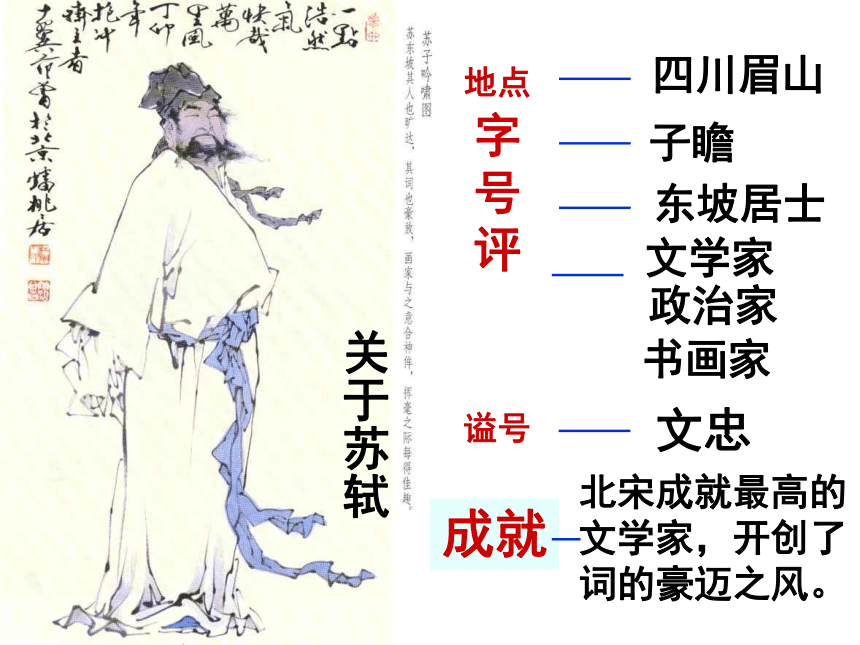

地点

字

号

评

谥号

成就

四川眉山

子瞻

东坡居士

文学家

政治家

书画家

北宋成就最高的文学家,开创了词的豪迈之风。

关于苏轼

文忠

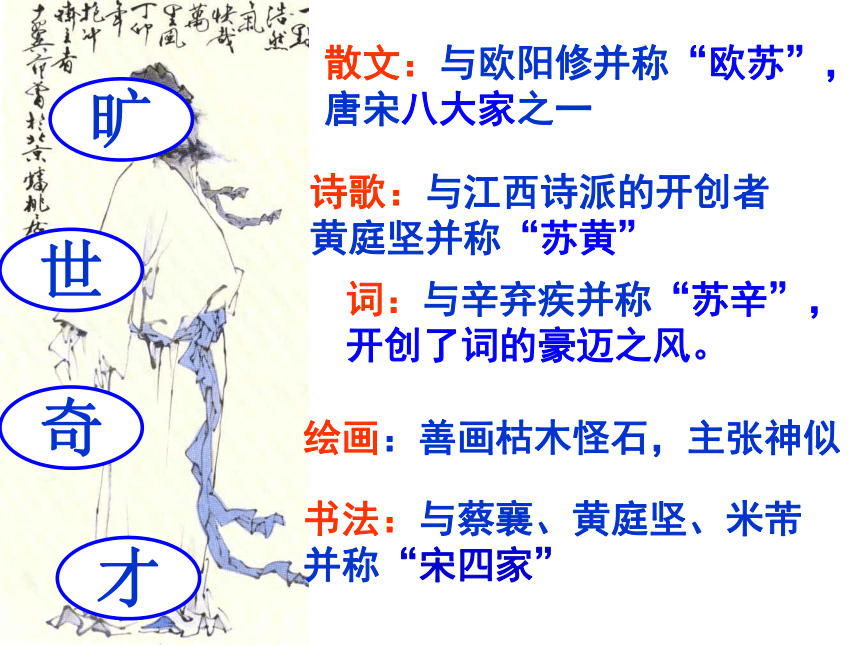

旷

世

奇

才

散文:与欧阳修并称“欧苏”,唐宋八大家之一

诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”

词:与辛弃疾并称“苏辛”,开创了词的豪迈之风。

书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”

绘画:善画枯木怪石,主张神似

坎坷的一生

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

一度下狱,

三度贬官。

命运多舛,

生活坎坷。

但他

既没有像贾谊那样“抑郁而终”,

也没有像陶潜那样“归隐田园”。

为什么?

作者的复杂思想:

儒:积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

佛:精通佛理,不计得失,常与僧人来往

道:好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外,与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

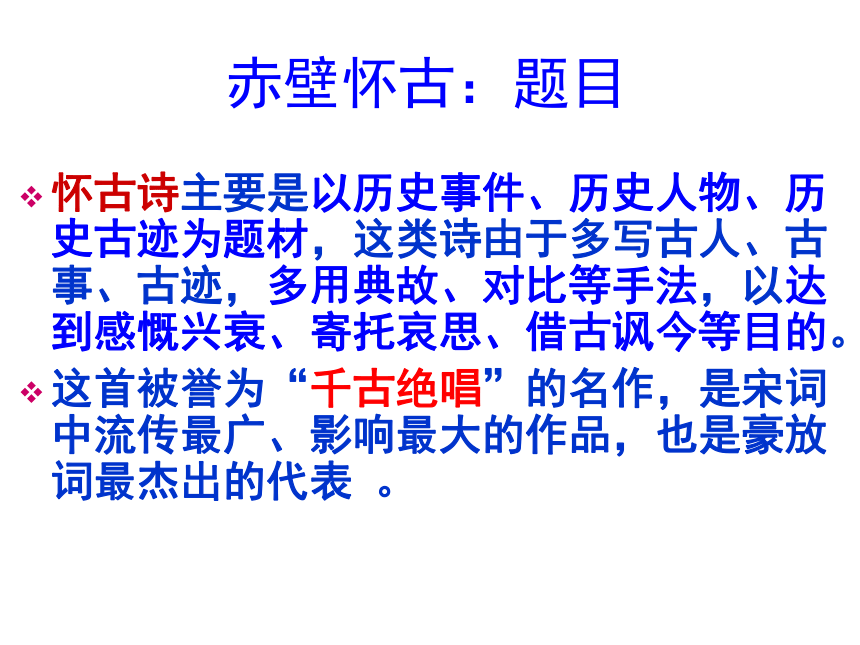

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史古迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

这首被誉为“千古绝唱”的名作,是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词最杰出的代表 。

赤壁怀古:题目

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

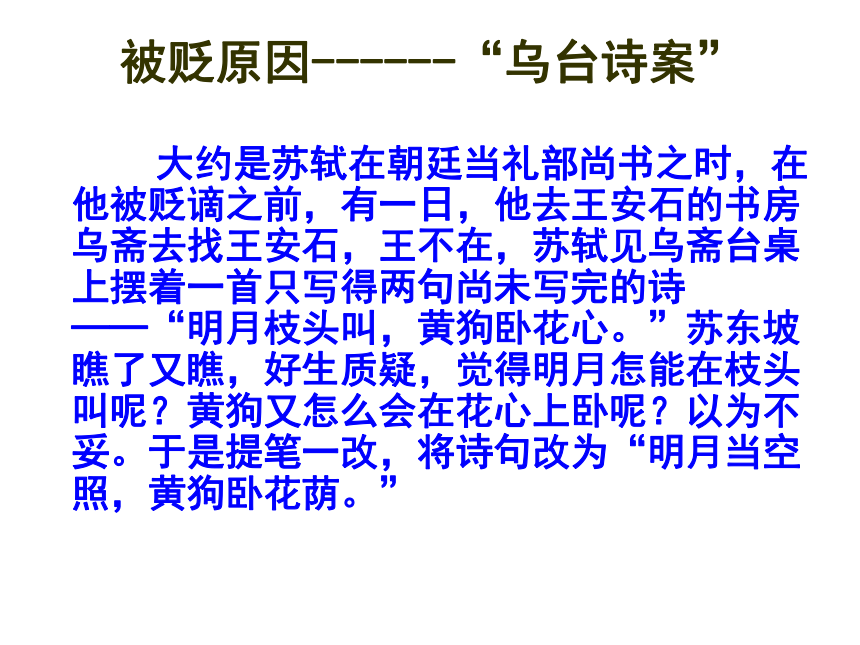

被贬原因------“乌台诗案”

大约是苏轼在朝廷当礼部尚书之时,在他被贬谪之前,有一日,他去王安石的书房乌斋去找王安石,王不在,苏轼见乌斋台桌上摆着一首只写得两句尚未写完的诗──“明月枝头叫,黄狗卧花心。”苏东坡瞧了又瞧,好生质疑,觉得明月怎能在枝头叫呢?黄狗又怎么会在花心上卧呢?以为不妥。于是提笔一改,将诗句改为“明月当空照,黄狗卧花荫。”

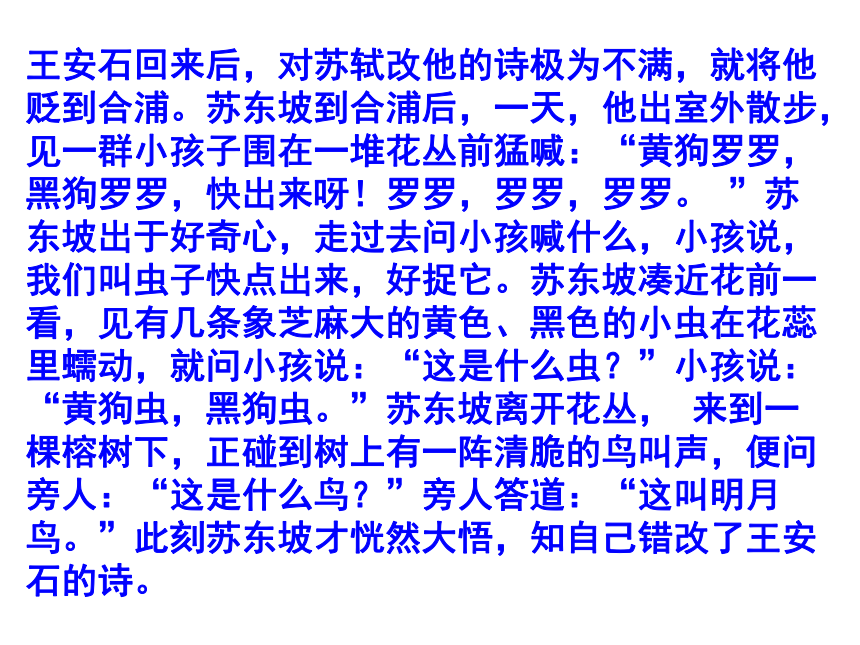

王安石回来后,对苏轼改他的诗极为不满,就将他贬到合浦。苏东坡到合浦后,一天,他出室外散步,见一群小孩子围在一堆花丛前猛喊:“黄狗罗罗,黑狗罗罗,快出来呀!罗罗,罗罗,罗罗。 ”苏东坡出于好奇心,走过去问小孩喊什么,小孩说,我们叫虫子快点出来,好捉它。苏东坡凑近花前一看,见有几条象芝麻大的黄色、黑色的小虫在花蕊里蠕动,就问小孩说:“这是什么虫?”小孩说:“黄狗虫,黑狗虫。”苏东坡离开花丛, 来到一棵榕树下,正碰到树上有一阵清脆的鸟叫声,便问旁人:“这是什么鸟?”旁人答道:“这叫明月鸟。”此刻苏东坡才恍然大悟,知自己错改了王安石的诗。

王安石身为宰相,气量心胸也太狭小,他虽懂得地方上的风俗人情,也不应该因苏轼错改了他的两句诗,而立“乌台诗案”,置苏下狱,进而又随便发配人家。从史实上看,王安石罚苏东坡,错改两句诗不过是表面上的次要的原因,实质上主要原因,则是政治上苏轼反对王安石变法。因此之故,北宋元丰二年(1079年),苏轼被贬调黄州。贬调的原因是他不赞成王安石的新法。在奉调时,苏轼依例向宋神宗上表致谢。本是官样文章,但他知道自己被外放,是新党的御史们作了手脚,因此心中的不平之气便按捺不住,不由得在表中写出了略带牢骚的“知

其是讽刺生不逢时,难以追陪新进;查其老不生事,或可牧养小民”一句。当时朝中政敌章惇、蔡确等人借此指责苏轼以“谢表”为名,行讥讽朝廷之实,妄自尊大,发泄对“新法”的不满,请求对他加以严办。御史李定、何正臣、舒亶dàn等人,举出苏轼的《杭州纪事诗》作为证据,说他“玩弄朝廷,讥嘲国家大事”,更从他的其他诗文中找出个别句子,断章取义的给予定罪,如:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术”,本来苏轼是说自己沒有把书读通,所以无法帮助皇帝成为像尧、舜那样的圣人,他们却指他是讽刺皇帝没能力教导、监督官吏;又如“东海若知明主意,应教斥卤变桑田”,说他是指责兴修水利的这项措施不对。其实苏轼自己在杭州也兴修水利工程,怎会认为那是错的呢 又如“岂是闻韶忘解味,迩來三月食无盐”,

说他禁止人民卖盐。总之,是认定他胆敢讥讽皇上和宰相,罪大恶极,应该处死刑。于是朝廷便将苏轼免职逮捕下狱,押送京城交御史台审讯。此时,沈括还出来告密,说苏轼诗作有讥讽朝政之意,章惇dūn等人便以苏轼的诗作为证据(令苏轼倒霉的诗句是歌咏桧guì树的两句:“根到九泉无曲处,世间惟有蜇龙知。”这两句诗被人指称为隐刺皇帝:“皇帝如飞龙在天,苏轼却要向九泉之下寻蜇龙,不臣莫过于此!”)指控他“大逆不道”,想置他于死地。一场牵连苏轼三十九位亲友,一百多首诗的大案便因沈括的告密震惊朝野。这就是著名的“乌台诗案”。 苏轼下狱后未卜生死,一日数惊。

在等待最后判决的时候,其子苏迈每天去监狱给他送饭。由于父子不能见面,所以早在暗中约好:平时只送蔬菜和肉食,如果有死刑判决的坏消息,就送改鱼,以便心里早做准备。一日,苏迈因银钱用尽,需出京去借,便将为苏轼送饭一事委托朋友代劳,却忘记告诉朋友暗中约定之事。偏巧那个朋友那天送饭时,给苏轼送去了一条熏鱼。苏轼一见大惊,以为自己凶多吉少,便以极度悲伤之心,为弟苏辙写下诀别诗两首,其一

“圣主如天万物春,小臣愚暗自亡身。百年未满先偿债,十口无归更累人。是处青山可藏骨,他年夜雨独伤神。与君今世为兄弟,更结来生未了因。”其二:“柏台霜气夜凄凄,风动琅珰月向低。梦绕云山心似鹿,魂飞汤火命如鸡。额中犀角真君子,身后牛衣愧老妻。百岁神游定何处?桐乡应在浙江西。” 诗作完成后,狱吏按照规矩,将诗篇呈交神宗皇帝。宋神宗早就欣赏苏轼的才华,并没有将其处死的意思,只是想借此挫挫苏轼的锐气。

读到苏轼的这两首绝命诗,宋神宗感动之余,也不禁为如此才华所折服。加上当朝多人为苏轼求情,王安石也劝神宗说:圣朝不宜诛名士,神宗遂下令对苏轼从轻发落,贬其为黄州团练副使。轰动一时的“乌台诗案”就此销结。

在黄州的四年里,他创作了66首词、200多首诗、3篇赋、170多篇散文游记,280多封书信,其中有豪放派的代表词作《念奴娇·赤壁怀古》,更有脍炙人口的前后《赤壁赋》。诗人政治上的不幸却成就了文学上的大幸。历史有时如此让人费解。

诗人政治上的不幸却成就了文学上的大幸。

念奴娇 赤壁怀古 苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

全词大意

意思:

长江朝东流去,千百年来,所有才华横溢的英雄豪杰,都被长江滚滚的波浪冲洗掉了。那旧营垒的西边,人们说,那是三国时周郎大破曹兵的赤壁。陡峭不平的石壁插入天空,惊人的巨浪拍打着江岸,卷起千堆雪似的层层浪花。美丽如画的江山,那一时期涌现了多少英雄豪杰!

念奴娇 赤壁怀古 苏轼

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一 尊还酹江月。

全词大意

意思:

想那当年的周公瑾,小乔刚刚嫁了过来,周公瑾姿态雄伟,英气勃发,手持羽扇,头戴着青丝带的头巾,谈笑之间,曹操的无数战船在浓烟烈火中烧成灰烬。神游于故国(三国)战场,应该笑我太多愁善感了,以致过早地生出白发。人的一生就像一场梦,还是把一杯酒献给江上的明月,和我同饮共醉吧!

品 析 鉴 赏

本词的上、下阕分别写了什么内容?

上阕:正面描写赤壁美景, 以引起对古代英雄人物的怀念。(咏赤壁)

下阕:借对周瑜的仰慕, 抒发自己功业未成感慨。(怀周瑜 发感慨)

赏析上阕:

大江东去,浪淘尽 ,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。乱石穿空 ,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”在全词中起什么作用?奠定了怎样的感情基调?

“大江东去”是写赤壁的衬景,用以起兴。“浪淘尽,千古风流人物”是“怀古”的点题。为下文写“三国周郎赤壁”埋下伏笔,这是先替“赤壁”造声势,替“三国周郎”出场烘托气氛。

词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。

此句点明题意,指明怀古的特定时代、人物和地点,引入对古战场的凭吊。作者这样写,是通过联想自然而巧妙地把读者引到这段历史的回顾中去了。

此句写了哪些内容?有何作用?

思考:句中哪些词你认为用得好?简述理由。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

穿:

山崖陡峭高峻

惊:

江水之汹涌

拍:

波涛与江岸搏击的力度之大

卷:

波涛力量之大

“惊”“拍”“卷”:写出了长江水势之汹涌澎湃。

这些动词的描写,给予我们展现了一幅壮丽奇险的图景,给人以气势磅礴、豪迈壮阔之感。

此句用“乱石、惊涛、波浪”三个意象,从形、声、色几方面生动地写出了赤壁壮丽雄奇的图景,给人以气势磅礴、豪迈壮阔之感,为下面歌颂周瑜做了铺垫和蓄势。

“乱”表现出岩峰错列;“穿”写出直插云霄的态势;“惊”写出巨浪的声势,波涛汹涌奔腾; “拍”写出波涛的力量;“卷”写出波涛的翻滚;“雪”写出波涛的颜色;“千堆雪”这个比喻,形象地表现出汹涌的波涛猛拍陡峭江岸,翻卷而起形成簇簇浪花,宛如堆堆白雪。

这几句诗实写赤壁古战场的壮丽奇险之景,暗写赤壁之战惊心动魄场面和英雄雄姿。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

赤壁壮景

字词

特点

角度

修辞

感情

乱

穿

惊

拍

卷

雪

险怪

汹涌

高峭

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白

形

声

形

色

夸张

比拟

比喻

向往英雄 心情澎湃

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

“江山如画,一时多少豪杰。”

此两句,承上启下,自然地由写景过渡到写人。

“一时多少豪杰”是虚写,既照应开头“千古风流人物”,也为下阕写周瑜作了铺垫。

思考:此句在词中起什么作用?

上阕:

大江、

故垒、

乱石、

惊涛、

“千堆雪”(浪)

上阕作者的视野开阔,通过比喻、拟人、夸张等修辞手法,把眼前的大好河山描绘得宏伟、 壮阔、气势磅礴。

江山如画,一时多少豪杰

刘备

关羽

张飞

曹操

张飞

孙权

词人在诸多英雄人物中歌颂的是谁?

周瑜

上阙即景抒情,通过描写古战场(写景),引起对古代英雄人物的缅怀。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游, 多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

赏析下阕

自读下片,思考:下阕可分为哪两层,说说各层的写作内容?

第一层(从“遥想公瑾当年”到“樯橹灰飞烟灭”)描写周瑜的形象。

第二层(从“故国神游”到“一尊还酹江月”)抒发对自己身世的感慨。

细读下阕:你能否用一到两个词概括文中周瑜和词人本身的形象

一时多少豪杰,为什么只写周瑜,那么苏轼眼中的周瑜是一位什么样的人物?

品 析 鉴 赏

小乔初嫁

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间,樯橹灰

飞烟灭。

镇定自若

大智大勇

装束儒雅

风度翩翩有气魄

以美人衬托英雄。说明周瑜年轻有为、风流潇洒。

为何要写“小乔初嫁了”这一细节?

风流人物

下片着力塑造周瑜,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?

1.说明周瑜当时年轻有为,才华横溢。

2.以美人衬托英雄。更显周瑜潇洒的风姿。

3.着力表现周瑜风流倜傥的儒将风采。

词学上的俗语叫“刷色”

品味“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”中划线词的韵味。

“谈笑间”极言周瑜指挥若定、从容不迫的大将风度;

“灰飞烟灭”极言敌人在周瑜面前的不堪一击。

这两个词语写出了周瑜镇定自若、大智大勇的大将风度。

思考:苏轼眼中的周瑜是年轻有为功成业就的,那么他自己呢?

品 析 鉴 赏

多情应笑我,早生华发。

如何理解?

这一“笑” 是一种无可奈何地自我解脱:自己人生失意,年华老大,还想什么风流人物,笑自己太多情了。

运筹帷幄于中军帐

羽扇纶巾

下阙

周 郎

小乔初嫁了

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间

樯橹灰飞烟灭

作者自己

家庭:屡遭不幸

外表:早生华发

神态:多情应笑我

事业:功业未就

年少有为

风流潇洒

年老无为

落魄飘零

34岁

47岁

家庭:小乔初嫁

外表:雄姿英发

神态:谈笑间樯橹灰飞烟灭

事业:功成名就

下片塑造青年将领周瑜的形象有什么用意?我们能体会到词人怎样的情怀?

仰慕

英雄

怀古

伤己

周瑜:

年龄:34

生活:幸福美满

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

对比当中

苏轼:

年龄:47

生活:屡遭不幸

外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

哀叹自我

借怀古来抒发自己功业未成的感慨

品 析 鉴 赏

这是苏轼对人生的无限感慨,有大彻大悟、超脱尘俗的味道。苏轼在《前赤壁赋》里说:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”张若虚在《春江花月夜》里说:“今人不见古时月,今月曾经照古人。”也许苏轼在想:人生真的犹如一场空梦,辉煌像周瑜那样是一生,郁闷像我苏轼一样也是一生,在滚滚不息的长江面前,在圆缺循环的月亮面前,一切的失意潦倒,迫害挫折,郁闷愁苦又算得了什么呢?“大江东去,浪涛尽千古风流人物”,放得下,才能拿得起,看得开,才能出得来,因此,苏轼才会情不自禁倒一杯酒祭奠江水和月亮。这就是苏轼的生存智慧,这就是苏轼的豁达态度,这也就是苏轼的诗意人生。

有人说,全词结尾一句“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了苏轼思想上消极的一面。你是如何看待的?应该怎样面对人生中的挫折?

品 析 鉴 赏

不能改变环境,那就改变心情,这难道算是消极吗?这其实告诉我们一个朴实的生活道理,人生不如意事十有八九,当你遇到人生苦难时,抱怨无济于事,伤感徒增烦恼,所以要学会自我解脱和心灵释放,想想人生也就犹如一场梦,“古今将相今何在?不见当年秦始皇”,“一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中”,天大的困难放到短暂而宝贵的人生面前,又算得了什么呢?又何必苦苦去计较什么呢?这就是人生的豁达境界。

所以,此句表达的是一种豁达、积极的人生态度。

苏轼虽遭贬斥,怀才不遇,但仍积极进取,渴望建功立业,虽有“人生如梦”的慨叹,但此属人之常情,不能因此而认为其情感的消极。“一尊还酹江月”是要向“江月”倾诉壮志难酬的苦闷。

这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?

人生短暂、生命易逝,而江月永恒,因而我们要珍惜时间,加倍努力。

下阕总结

词的下阕着重写人,通过对周瑜形象的描绘,表达了对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

题目为“赤壁怀古”,怀古包括哪些内容,“怀古”的目的是什么?

古迹

赤壁

(古战场)

(景-壮丽)

仰慕英雄

古人

周瑜

英雄

年轻有为

风流倜傥

渴望建功立业

年岁已老

壮志未酬

借 古

抒 怀

本词塑造了词人自身什么样的形象?

这首词塑造了词人立足万里长江岸上,面对古代战场,倾慕周瑜伟业,慨叹自己功业无成的形象。

创造了什么样的意境?

创造出开阔深沉、壮丽奇险的意境。

抒发了什么样的感情?

抒发了壮志难酬的抑郁感情。

思考:

思考:词中是如何运用烘托、映衬手法的,试作简要分析。

1、烘托手法:

“烘托”是“以乙托甲”,使甲的性质更加突出,乙起陪衬作用。

(1)词中要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”说起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中到周瑜一人身上,这是烘托手法的运用,以此来突出周瑜在作者心目中的重要地位。

(2)词中插入“小乔初嫁了”这一生活细节,则又是以美人烘托周瑜,突出周瑜的风流潇洒,年轻有为。

思考:词中是如何运用烘托、映衬手法的,试作简要分析。

2、映衬手法:

”映衬“是”烘托“的特殊形式,一方面“以乙托甲”, 另一方面 “以甲托乙”有互相彰显的作用。

词中有两种映衬:

(1)实景与虚景映衬:词中写赤壁的险要形势为实景,想象赤壁这战(火烧曹营)为虚景,二者相互衬托,虚实相济,是映衬手法的运用。

(2)词中写周瑜的“雄姿英发”和作者的“早生华发”也是映衬手法的运用,既显出周瑜的少年得志,又显出作者的壮志未酬。

小结苏轼《念奴娇》的特点:

1 有壮阔景(描绘壮丽之景)

2 写英雄事(刻画豪迈之人)

3 寄豪放情 (抒发豁达之情)

4 烘托、映衬手法的运用

人们欣赏他的文采之美,更赞叹他豁达的心胸和积极的人生态度,他一生融儒、道、释于一体,诗、书、画俱佳,他是中国历史上难得一见的旷世奇才,他甚至是才华的代名词,他是中国历史上最“不可救药”的文人,他就是???

地点

字

号

评

谥号

成就

四川眉山

子瞻

东坡居士

文学家

政治家

书画家

北宋成就最高的文学家,开创了词的豪迈之风。

关于苏轼

文忠

旷

世

奇

才

散文:与欧阳修并称“欧苏”,唐宋八大家之一

诗歌:与江西诗派的开创者黄庭坚并称“苏黄”

词:与辛弃疾并称“苏辛”,开创了词的豪迈之风。

书法:与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”

绘画:善画枯木怪石,主张神似

坎坷的一生

京城---杭州---密州---徐州---湖州---黄州--登州—扬州--定州--惠州---儋州

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

一度下狱,

三度贬官。

命运多舛,

生活坎坷。

但他

既没有像贾谊那样“抑郁而终”,

也没有像陶潜那样“归隐田园”。

为什么?

作者的复杂思想:

儒:积极入世,忧国忧民,平生倾慕贾谊

佛:精通佛理,不计得失,常与僧人来往

道:好学老庄,齐万物,一死生,追求内心调和

儒家的积极入世态度与佛道的超然物外,与世无争的态度是矛盾的,但又奇妙地统一在苏轼身上。当儒家思想遭遇挫折时,苏轼却能峰回路转,在佛道二家思想中找到精神归宿。

怀古诗主要是以历史事件、历史人物、历史古迹为题材,这类诗由于多写古人、古事、古迹,多用典故、对比等手法,以达到感慨兴衰、寄托哀思、借古讽今等目的。

这首被誉为“千古绝唱”的名作,是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词最杰出的代表 。

赤壁怀古:题目

写景(陈迹)

怀古(人事)

抒情(感悟)

被贬原因------“乌台诗案”

大约是苏轼在朝廷当礼部尚书之时,在他被贬谪之前,有一日,他去王安石的书房乌斋去找王安石,王不在,苏轼见乌斋台桌上摆着一首只写得两句尚未写完的诗──“明月枝头叫,黄狗卧花心。”苏东坡瞧了又瞧,好生质疑,觉得明月怎能在枝头叫呢?黄狗又怎么会在花心上卧呢?以为不妥。于是提笔一改,将诗句改为“明月当空照,黄狗卧花荫。”

王安石回来后,对苏轼改他的诗极为不满,就将他贬到合浦。苏东坡到合浦后,一天,他出室外散步,见一群小孩子围在一堆花丛前猛喊:“黄狗罗罗,黑狗罗罗,快出来呀!罗罗,罗罗,罗罗。 ”苏东坡出于好奇心,走过去问小孩喊什么,小孩说,我们叫虫子快点出来,好捉它。苏东坡凑近花前一看,见有几条象芝麻大的黄色、黑色的小虫在花蕊里蠕动,就问小孩说:“这是什么虫?”小孩说:“黄狗虫,黑狗虫。”苏东坡离开花丛, 来到一棵榕树下,正碰到树上有一阵清脆的鸟叫声,便问旁人:“这是什么鸟?”旁人答道:“这叫明月鸟。”此刻苏东坡才恍然大悟,知自己错改了王安石的诗。

王安石身为宰相,气量心胸也太狭小,他虽懂得地方上的风俗人情,也不应该因苏轼错改了他的两句诗,而立“乌台诗案”,置苏下狱,进而又随便发配人家。从史实上看,王安石罚苏东坡,错改两句诗不过是表面上的次要的原因,实质上主要原因,则是政治上苏轼反对王安石变法。因此之故,北宋元丰二年(1079年),苏轼被贬调黄州。贬调的原因是他不赞成王安石的新法。在奉调时,苏轼依例向宋神宗上表致谢。本是官样文章,但他知道自己被外放,是新党的御史们作了手脚,因此心中的不平之气便按捺不住,不由得在表中写出了略带牢骚的“知

其是讽刺生不逢时,难以追陪新进;查其老不生事,或可牧养小民”一句。当时朝中政敌章惇、蔡确等人借此指责苏轼以“谢表”为名,行讥讽朝廷之实,妄自尊大,发泄对“新法”的不满,请求对他加以严办。御史李定、何正臣、舒亶dàn等人,举出苏轼的《杭州纪事诗》作为证据,说他“玩弄朝廷,讥嘲国家大事”,更从他的其他诗文中找出个别句子,断章取义的给予定罪,如:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术”,本来苏轼是说自己沒有把书读通,所以无法帮助皇帝成为像尧、舜那样的圣人,他们却指他是讽刺皇帝没能力教导、监督官吏;又如“东海若知明主意,应教斥卤变桑田”,说他是指责兴修水利的这项措施不对。其实苏轼自己在杭州也兴修水利工程,怎会认为那是错的呢 又如“岂是闻韶忘解味,迩來三月食无盐”,

说他禁止人民卖盐。总之,是认定他胆敢讥讽皇上和宰相,罪大恶极,应该处死刑。于是朝廷便将苏轼免职逮捕下狱,押送京城交御史台审讯。此时,沈括还出来告密,说苏轼诗作有讥讽朝政之意,章惇dūn等人便以苏轼的诗作为证据(令苏轼倒霉的诗句是歌咏桧guì树的两句:“根到九泉无曲处,世间惟有蜇龙知。”这两句诗被人指称为隐刺皇帝:“皇帝如飞龙在天,苏轼却要向九泉之下寻蜇龙,不臣莫过于此!”)指控他“大逆不道”,想置他于死地。一场牵连苏轼三十九位亲友,一百多首诗的大案便因沈括的告密震惊朝野。这就是著名的“乌台诗案”。 苏轼下狱后未卜生死,一日数惊。

在等待最后判决的时候,其子苏迈每天去监狱给他送饭。由于父子不能见面,所以早在暗中约好:平时只送蔬菜和肉食,如果有死刑判决的坏消息,就送改鱼,以便心里早做准备。一日,苏迈因银钱用尽,需出京去借,便将为苏轼送饭一事委托朋友代劳,却忘记告诉朋友暗中约定之事。偏巧那个朋友那天送饭时,给苏轼送去了一条熏鱼。苏轼一见大惊,以为自己凶多吉少,便以极度悲伤之心,为弟苏辙写下诀别诗两首,其一

“圣主如天万物春,小臣愚暗自亡身。百年未满先偿债,十口无归更累人。是处青山可藏骨,他年夜雨独伤神。与君今世为兄弟,更结来生未了因。”其二:“柏台霜气夜凄凄,风动琅珰月向低。梦绕云山心似鹿,魂飞汤火命如鸡。额中犀角真君子,身后牛衣愧老妻。百岁神游定何处?桐乡应在浙江西。” 诗作完成后,狱吏按照规矩,将诗篇呈交神宗皇帝。宋神宗早就欣赏苏轼的才华,并没有将其处死的意思,只是想借此挫挫苏轼的锐气。

读到苏轼的这两首绝命诗,宋神宗感动之余,也不禁为如此才华所折服。加上当朝多人为苏轼求情,王安石也劝神宗说:圣朝不宜诛名士,神宗遂下令对苏轼从轻发落,贬其为黄州团练副使。轰动一时的“乌台诗案”就此销结。

在黄州的四年里,他创作了66首词、200多首诗、3篇赋、170多篇散文游记,280多封书信,其中有豪放派的代表词作《念奴娇·赤壁怀古》,更有脍炙人口的前后《赤壁赋》。诗人政治上的不幸却成就了文学上的大幸。历史有时如此让人费解。

诗人政治上的不幸却成就了文学上的大幸。

念奴娇 赤壁怀古 苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

全词大意

意思:

长江朝东流去,千百年来,所有才华横溢的英雄豪杰,都被长江滚滚的波浪冲洗掉了。那旧营垒的西边,人们说,那是三国时周郎大破曹兵的赤壁。陡峭不平的石壁插入天空,惊人的巨浪拍打着江岸,卷起千堆雪似的层层浪花。美丽如画的江山,那一时期涌现了多少英雄豪杰!

念奴娇 赤壁怀古 苏轼

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一 尊还酹江月。

全词大意

意思:

想那当年的周公瑾,小乔刚刚嫁了过来,周公瑾姿态雄伟,英气勃发,手持羽扇,头戴着青丝带的头巾,谈笑之间,曹操的无数战船在浓烟烈火中烧成灰烬。神游于故国(三国)战场,应该笑我太多愁善感了,以致过早地生出白发。人的一生就像一场梦,还是把一杯酒献给江上的明月,和我同饮共醉吧!

品 析 鉴 赏

本词的上、下阕分别写了什么内容?

上阕:正面描写赤壁美景, 以引起对古代英雄人物的怀念。(咏赤壁)

下阕:借对周瑜的仰慕, 抒发自己功业未成感慨。(怀周瑜 发感慨)

赏析上阕:

大江东去,浪淘尽 ,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。乱石穿空 ,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”在全词中起什么作用?奠定了怎样的感情基调?

“大江东去”是写赤壁的衬景,用以起兴。“浪淘尽,千古风流人物”是“怀古”的点题。为下文写“三国周郎赤壁”埋下伏笔,这是先替“赤壁”造声势,替“三国周郎”出场烘托气氛。

词的开篇“大江东去”,即将一条浩浩荡荡、不舍昼夜、奔腾不息、向东疾逝的长江推到了我们面前,澎湃的浪潮激起了我们胸中的豪迈之情,奠定了全词雄浑大气、壮阔磅礴的感情基调。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 。

此句点明题意,指明怀古的特定时代、人物和地点,引入对古战场的凭吊。作者这样写,是通过联想自然而巧妙地把读者引到这段历史的回顾中去了。

此句写了哪些内容?有何作用?

思考:句中哪些词你认为用得好?简述理由。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

穿:

山崖陡峭高峻

惊:

江水之汹涌

拍:

波涛与江岸搏击的力度之大

卷:

波涛力量之大

“惊”“拍”“卷”:写出了长江水势之汹涌澎湃。

这些动词的描写,给予我们展现了一幅壮丽奇险的图景,给人以气势磅礴、豪迈壮阔之感。

此句用“乱石、惊涛、波浪”三个意象,从形、声、色几方面生动地写出了赤壁壮丽雄奇的图景,给人以气势磅礴、豪迈壮阔之感,为下面歌颂周瑜做了铺垫和蓄势。

“乱”表现出岩峰错列;“穿”写出直插云霄的态势;“惊”写出巨浪的声势,波涛汹涌奔腾; “拍”写出波涛的力量;“卷”写出波涛的翻滚;“雪”写出波涛的颜色;“千堆雪”这个比喻,形象地表现出汹涌的波涛猛拍陡峭江岸,翻卷而起形成簇簇浪花,宛如堆堆白雪。

这几句诗实写赤壁古战场的壮丽奇险之景,暗写赤壁之战惊心动魄场面和英雄雄姿。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪

赤壁壮景

字词

特点

角度

修辞

感情

乱

穿

惊

拍

卷

雪

险怪

汹涌

高峭

水石相击

狂澜奔腾

水色纯白

形

声

形

色

夸张

比拟

比喻

向往英雄 心情澎湃

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

“江山如画,一时多少豪杰。”

此两句,承上启下,自然地由写景过渡到写人。

“一时多少豪杰”是虚写,既照应开头“千古风流人物”,也为下阕写周瑜作了铺垫。

思考:此句在词中起什么作用?

上阕:

大江、

故垒、

乱石、

惊涛、

“千堆雪”(浪)

上阕作者的视野开阔,通过比喻、拟人、夸张等修辞手法,把眼前的大好河山描绘得宏伟、 壮阔、气势磅礴。

江山如画,一时多少豪杰

刘备

关羽

张飞

曹操

张飞

孙权

词人在诸多英雄人物中歌颂的是谁?

周瑜

上阙即景抒情,通过描写古战场(写景),引起对古代英雄人物的缅怀。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间, 樯橹灰飞烟灭。故国神游, 多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

赏析下阕

自读下片,思考:下阕可分为哪两层,说说各层的写作内容?

第一层(从“遥想公瑾当年”到“樯橹灰飞烟灭”)描写周瑜的形象。

第二层(从“故国神游”到“一尊还酹江月”)抒发对自己身世的感慨。

细读下阕:你能否用一到两个词概括文中周瑜和词人本身的形象

一时多少豪杰,为什么只写周瑜,那么苏轼眼中的周瑜是一位什么样的人物?

品 析 鉴 赏

小乔初嫁

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间,樯橹灰

飞烟灭。

镇定自若

大智大勇

装束儒雅

风度翩翩有气魄

以美人衬托英雄。说明周瑜年轻有为、风流潇洒。

为何要写“小乔初嫁了”这一细节?

风流人物

下片着力塑造周瑜,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?

1.说明周瑜当时年轻有为,才华横溢。

2.以美人衬托英雄。更显周瑜潇洒的风姿。

3.着力表现周瑜风流倜傥的儒将风采。

词学上的俗语叫“刷色”

品味“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”中划线词的韵味。

“谈笑间”极言周瑜指挥若定、从容不迫的大将风度;

“灰飞烟灭”极言敌人在周瑜面前的不堪一击。

这两个词语写出了周瑜镇定自若、大智大勇的大将风度。

思考:苏轼眼中的周瑜是年轻有为功成业就的,那么他自己呢?

品 析 鉴 赏

多情应笑我,早生华发。

如何理解?

这一“笑” 是一种无可奈何地自我解脱:自己人生失意,年华老大,还想什么风流人物,笑自己太多情了。

运筹帷幄于中军帐

羽扇纶巾

下阙

周 郎

小乔初嫁了

雄姿英发

羽扇纶巾

谈笑间

樯橹灰飞烟灭

作者自己

家庭:屡遭不幸

外表:早生华发

神态:多情应笑我

事业:功业未就

年少有为

风流潇洒

年老无为

落魄飘零

34岁

47岁

家庭:小乔初嫁

外表:雄姿英发

神态:谈笑间樯橹灰飞烟灭

事业:功成名就

下片塑造青年将领周瑜的形象有什么用意?我们能体会到词人怎样的情怀?

仰慕

英雄

怀古

伤己

周瑜:

年龄:34

生活:幸福美满

外表:英俊儒雅

职位:东吴都督

际遇:功成名就

对比当中

苏轼:

年龄:47

生活:屡遭不幸

外表:早生华发

职位:团练副使

际遇:功业未就

哀叹自我

借怀古来抒发自己功业未成的感慨

品 析 鉴 赏

这是苏轼对人生的无限感慨,有大彻大悟、超脱尘俗的味道。苏轼在《前赤壁赋》里说:“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”张若虚在《春江花月夜》里说:“今人不见古时月,今月曾经照古人。”也许苏轼在想:人生真的犹如一场空梦,辉煌像周瑜那样是一生,郁闷像我苏轼一样也是一生,在滚滚不息的长江面前,在圆缺循环的月亮面前,一切的失意潦倒,迫害挫折,郁闷愁苦又算得了什么呢?“大江东去,浪涛尽千古风流人物”,放得下,才能拿得起,看得开,才能出得来,因此,苏轼才会情不自禁倒一杯酒祭奠江水和月亮。这就是苏轼的生存智慧,这就是苏轼的豁达态度,这也就是苏轼的诗意人生。

有人说,全词结尾一句“人生如梦,一尊还酹江月”,反映了苏轼思想上消极的一面。你是如何看待的?应该怎样面对人生中的挫折?

品 析 鉴 赏

不能改变环境,那就改变心情,这难道算是消极吗?这其实告诉我们一个朴实的生活道理,人生不如意事十有八九,当你遇到人生苦难时,抱怨无济于事,伤感徒增烦恼,所以要学会自我解脱和心灵释放,想想人生也就犹如一场梦,“古今将相今何在?不见当年秦始皇”,“一壶浊酒喜相逢,古今多少事,都付笑谈中”,天大的困难放到短暂而宝贵的人生面前,又算得了什么呢?又何必苦苦去计较什么呢?这就是人生的豁达境界。

所以,此句表达的是一种豁达、积极的人生态度。

苏轼虽遭贬斥,怀才不遇,但仍积极进取,渴望建功立业,虽有“人生如梦”的慨叹,但此属人之常情,不能因此而认为其情感的消极。“一尊还酹江月”是要向“江月”倾诉壮志难酬的苦闷。

这种感慨,是由追慕古代英雄引起的。和周瑜那么年轻就建立了赫赫战功而千古流芳比较起来,就不能不激起自己一种老之将至而壮志难酬的深沉苦闷,就不能不感到自己的渺小与惭愧。这种与英雄对比自愧功业无成的伤感,不正包含一种积极向上的精神吗?

人生短暂、生命易逝,而江月永恒,因而我们要珍惜时间,加倍努力。

下阕总结

词的下阕着重写人,通过对周瑜形象的描绘,表达了对周瑜不朽功业的仰慕,对自己壮志难酬的哀痛。

题目为“赤壁怀古”,怀古包括哪些内容,“怀古”的目的是什么?

古迹

赤壁

(古战场)

(景-壮丽)

仰慕英雄

古人

周瑜

英雄

年轻有为

风流倜傥

渴望建功立业

年岁已老

壮志未酬

借 古

抒 怀

本词塑造了词人自身什么样的形象?

这首词塑造了词人立足万里长江岸上,面对古代战场,倾慕周瑜伟业,慨叹自己功业无成的形象。

创造了什么样的意境?

创造出开阔深沉、壮丽奇险的意境。

抒发了什么样的感情?

抒发了壮志难酬的抑郁感情。

思考:

思考:词中是如何运用烘托、映衬手法的,试作简要分析。

1、烘托手法:

“烘托”是“以乙托甲”,使甲的性质更加突出,乙起陪衬作用。

(1)词中要塑造的人物形象是周瑜,却从“千古风流人物”说起,由此引出赤壁之战时的“多少豪杰”,最后才集中到周瑜一人身上,这是烘托手法的运用,以此来突出周瑜在作者心目中的重要地位。

(2)词中插入“小乔初嫁了”这一生活细节,则又是以美人烘托周瑜,突出周瑜的风流潇洒,年轻有为。

思考:词中是如何运用烘托、映衬手法的,试作简要分析。

2、映衬手法:

”映衬“是”烘托“的特殊形式,一方面“以乙托甲”, 另一方面 “以甲托乙”有互相彰显的作用。

词中有两种映衬:

(1)实景与虚景映衬:词中写赤壁的险要形势为实景,想象赤壁这战(火烧曹营)为虚景,二者相互衬托,虚实相济,是映衬手法的运用。

(2)词中写周瑜的“雄姿英发”和作者的“早生华发”也是映衬手法的运用,既显出周瑜的少年得志,又显出作者的壮志未酬。

小结苏轼《念奴娇》的特点:

1 有壮阔景(描绘壮丽之景)

2 写英雄事(刻画豪迈之人)

3 寄豪放情 (抒发豁达之情)

4 烘托、映衬手法的运用

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读