2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽夏金元的统治课件(49张ppt)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)必修中外历史纲要上册第10课 辽夏金元的统治课件(49张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共49张PPT)

第10课 辽夏金元的统治

学习目标:1、了解辽夏金元诸政权的建立、发展的史实;2、理解辽夏金元的制度建设的背景、主要内容和影响;3、掌握辽夏金元民族交融的原因、主要表现和影响。

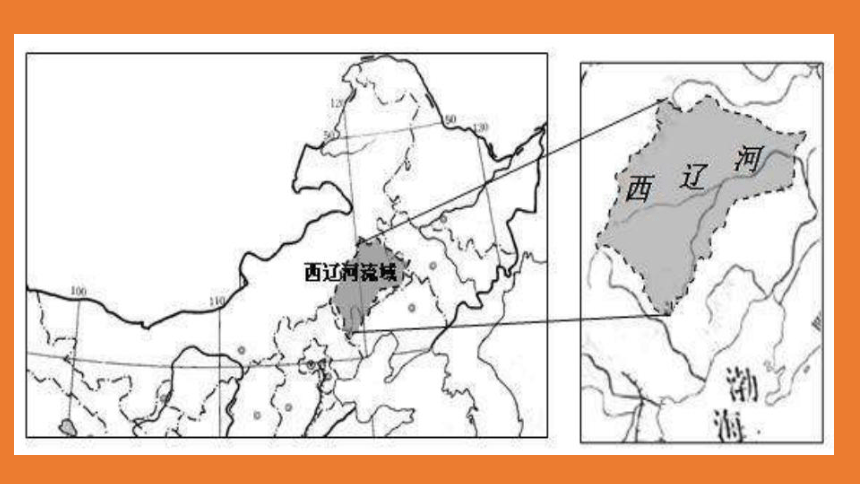

一、辽与西夏

契丹人狩猎归来

1.兴起

(2)政权建立和统治

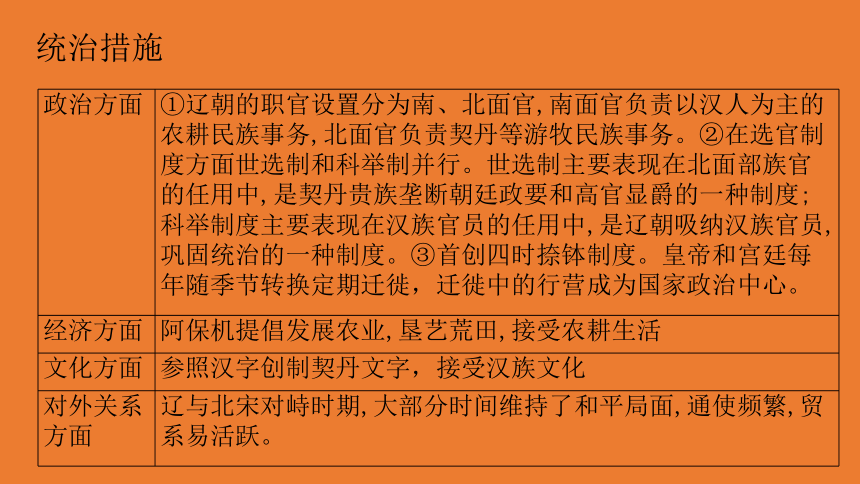

政治方面 ①辽朝的职官设置分为南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。②在选官制度方面世选制和科举制并行。世选制主要表现在北面部族官的任用中,是契丹贵族垄断朝廷政要和高官显爵的一种制度;科举制度主要表现在汉族官员的任用中,是辽朝吸纳汉族官员,巩固统治的一种制度。③首创四时捺钵制度。皇帝和宫廷每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

经济方面 阿保机提倡发展农业,垦艺荒田,接受农耕生活

文化方面 参照汉字创制契丹文字,接受汉族文化

对外关系方面 辽与北宋对峙时期,大部分时间维持了和平局面,通使频繁,贸系易活跃。

统治措施

辽朝的职官设置为南北面官制。

1.北面官负责契丹等游牧民族事务;

2.南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。

迁徙中的行营成为国家政治中心

辽朝的职官设置:

知识延伸:一、“藩汉分治”“藩汉分治”不是民族压迫、剥削制度,是辽统治者采取的一种统治制度。其含义是以北面官用国制,即用契丹的传统制度统治契丹人和其他少数民族;以南面官仿汉制统治汉人和渤海人。它的特点是“因俗而治”,但不是一种民族压迫、剥削制度。因为契丹人并不都是统治阶级,其中也有受剥削和压迫的劳苦者,汉人也并非都是受剥削、受压迫者,其中也有官僚地主,他们和契丹统治者一起共同剥削、压迫辽国人民,这种制度的实质仍是一种阶级剥削和阶级压迫。

二、南北面官制的的内容和影响1.内容:北面官为统治契丹和其他游牧民族所建立的一种特殊制度,担任者一般是契丹贵族,主要是宗室和外戚,终辽一代,始终是贵族政府。北面官系统是辽政权重心所在。南面官是辽统治者模仿唐代制度而建立的一套管理汉人的机构。较重要的机构有汉人枢密院和尚书省,由于决策权掌握在北面官机构,所以南面官中书省、门下省都有名无实。

2.影响:(1)促进了社会经济的迅速发展。采取了以南北两面官制为核心的“因俗而治”国策后,各族民众和谐相处,农业、畜牧业、手工业等诸业生产得到均衡发展。(2)促进了辽朝思想文化的迅速发展。南北面官制度建立后,辽朝开始转向信奉儒学。为扩大儒学的影响,辽朝统治者设立了国子监、国子学等,促进了思想文化的发展。

2.党项族

材料:党项,汉西羌之别种……世代割据袭……1038年,李元昊建国,以夏为国号,称“大夏”。又因其在西方,宋人称之为“西夏”。

——《西夏王国与东方金字塔》

①政治上:西夏的制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

②经济上:鼓励垦荒,发展农牧经济。

③文化上:仿照汉文创制西夏文字;大量翻译汉文典籍。

④对外关系:名义上先后向北宋、金称臣,实际上保持独立。

统治措施:

二、金朝入主中原

上曰:‘辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。’于是国号大金,改元收国。”

兵农合一:猛安谋克

知识拓展:一、全面认识猛安谋克制猛安谋克,女真语音译。猛安,意为千、千夫长,是部落单位;谋克,意为百、百夫长,为氏族单位。(1)演变:由氏族部落组织到军事织再到地方行政组织。(2)性质:是一种兵农合一制度。既是军事组织,又是地方行政组织。(3)内容:各户壮丁平时从事生产,战时出征。(4)作用:这种兵农合一的制度,不仅节约了财政开支,而且能保证军队有较强的战斗力,同时加速了女真族的封建化进程。

二、金朝走向衰落的原因1、对北方的统治缺乏政治和文化基础。2、金后期统治阶层的腐化与内部权力斗争。3、蒙古族的崛起和政权的建立。4、统治区内汉人的反抗。

民族政权并立简表

政权名称 建立时间 建立民族 建立者 都城

辽(契丹) 10世纪初 契丹族 上京

北宋 汉族 东京

西夏 11世纪前期 党项族 兴庆

12世纪初期 女真族 阿骨打 中都

南宋 汉族 赵构

阿保机

960年

赵匡胤

元昊

金

1127年

临安

三、从蒙古崛起到元朝统一

铁木真

铁木真,生于1162年,1184年前后被推为“可汗”,从此开始统一蒙古和漠北的事业。1206年,建立蒙古汗国。1227年率军进攻西夏,7月,病死于六盘山。

措施

(1)行政:建立了军事、行政和生产相

结合的制度;建立司法机构

(2)军事:组建了一支万人护卫部队

(3)文化:创制蒙古文字

促进了蒙古族的发展壮大

1227年蒙古军队灭西夏前夕,成吉思汗病逝。

内蒙古成吉思汗陵墓

2.蒙古灭金

早在1211年,成吉思汗为摆脱金的奴役,就亲帅大军攻金,但没有达到灭金的目的。

窝阔台汗改而采取“联宋攻金”的策略。在南宋军与蒙古军联合攻打下,1234年,金朝灭亡。

元朝的建立与统一

1.元朝的建立

"大元"的国号出自儒家经典《易经》中的"大哉乾元"一句,表现了元统治者欲一统天下的志向。

(1)中央:设中书省、枢密院和御史台。①中书省:上承天子、下总百司,是当时最高行政机关。(知识拓展:1、元朝建立后,废除三省,实行一省制,只设中书省。一省制不等于一相制中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元朝的宰相;2、元朝中书省和隋唐中书省权力不同,元朝中书省是最高权力机构,隋唐中书省是中央三省中的一省,是决策机构,负责草拟政令。)②枢密院:掌握军权,为最高军事管理机关。③御史台:负责监督百官,是最高的监察机关。

知识拓展:1、为我国明清以后的地方行政区划分奠定了初步基;2、元朝在中央设中书省总理全国政务在地方上设行中书省,简称行省或省,但不能就此认为行省就是地方机构。行省起初是临时性的中央机构的派出机构,即代表中央行使权力,后来才逐渐演化成固定的地方行政机构,掌管辖区内的军政要务

南宋都城临安被攻占,宋室南迁,1279年,宋末帝8岁的赵昺( bǐng )被大臣陆秀夫背着跳海而死,南宋覆亡。

有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员(面积)之广,咸不逮元。

——《元史·地理志》

影响:结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

思考:元的统一是我国封建社会在结束大分裂之后的第几次大统一?

四、行省制度

1.中央集权制度

元朝建立后,废除三省,实行一省制,只设中书省,中书省长官为左右丞相和平章政事,是元代宰相,六部归中书省。

元初本拟采用三省制,侍御史高鸣进谏,认为三省的行政效率不如一省,“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有雍,况叁省乎”元世祖采纳了他的建议。

元朝实行“一省制”是自隋唐以来加强皇权、削弱相权的一次反弹。

元朝是少数民族统治的时代,一省制是螺旋式前进中的回流。

2.行省制度

(1)目的:对空前辽阔的疆域进行有效的统治

(2)含义:行政区划与管理的制度

(3)实施

①中央直辖:“腹里”

②行省管理:行省、宣政院

③行省之下:设置路、府、州、县

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,但受制于中央(中央集权)

行省制度历史作用:

五、元朝的民族关系

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

知识延伸:正确认识元朝的“四等人制”“四等人”的划分既满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族融合成果的一种承认,以蒙古人为国之根本、色目人和汉人互相牵制的政策又导致了民族分布格局的巨大变化,进而为更大范围内的民族融合创造了条件。但是这种不公平的民族等级制度不仅对广大人民造成心理上的创伤,而且使多数人对元朝的统治心生厌恶,使统治区域内各民族、各地区之间的矛盾加剧,社会动荡,给元朝的统治带来不利的影响。到了元朝末年,被蒙古人压迫的其他民族纷纷掀起了起义的浪潮,元朝深陷其中难以自救,最终走向了覆灭。

4、元朝灭亡(1)原因:民族矛盾和阶级矛盾尖锐。(2)概况:14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合

。

五、古代中国三大地方行政制度——分封制、郡县制和行省制的比较(重点)

分封制 郡县制 行省制

不同点 盛行时代 奴隶社会的行政制度,盛行于西周。 几乎整个封建时代。 确立并盛行于元朝,为后世所继承。

和中央政府的关系 诸侯相对独立,权力与地位可以世袭在地方有设置官员、建立武装、征派赋役的权力。 郡县是中央政府下属的地方行政机构受中央政府直接管辖,长官由皇帝直接任命。 行省是中央最高行政机关中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责。

作用 前期以积极作用为主,后期破坏了国家统一和社会安定。 不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显。 相同点 都是中国古代重要的地方行政制度;目的都是巩固统治;都在一定时期内产生过积极作用。 知识延伸:一、古代中国中央加强对地方管理的趋势及特点1、演变趋势(1)由分封制到郡县制,反映了地方官吏任用原则由宗法血缘关系到中央行政任命的变化,体现了中国古代政治由贵族政治向官僚政治转变。(2)从郡县制到行省制,反映了地方管理方式由中央垂直管理向中央派驻管理转变,体现了地方权力日益削弱,中央集权不断加强的趋势。

2、特点(1)地方权力日益分散和削弱,中央权力日益加强。(2)中央严格控制地方政权,地方没有独立的行政体系。(3)地方官吏必须服从中央,完全听命于皇帝。(4)中央对地方实行多层次、多渠道的管理,地方基层行政组织长期稳定。(5)地方没有相应的自主权,对中央和皇帝绝对依赖,难以实施有效的治理。

二、少数民族封建化的主要表现(1)经济上,由渔猎、游牧向农耕转化(2)政治上,采用汉族封建王朝的官制、法律(3)文化上,学习汉族先进文化。(4)生活上,由迁徙到逐步定居。

第10课 辽夏金元的统治

学习目标:1、了解辽夏金元诸政权的建立、发展的史实;2、理解辽夏金元的制度建设的背景、主要内容和影响;3、掌握辽夏金元民族交融的原因、主要表现和影响。

一、辽与西夏

契丹人狩猎归来

1.兴起

(2)政权建立和统治

政治方面 ①辽朝的职官设置分为南、北面官,南面官负责以汉人为主的农耕民族事务,北面官负责契丹等游牧民族事务。②在选官制度方面世选制和科举制并行。世选制主要表现在北面部族官的任用中,是契丹贵族垄断朝廷政要和高官显爵的一种制度;科举制度主要表现在汉族官员的任用中,是辽朝吸纳汉族官员,巩固统治的一种制度。③首创四时捺钵制度。皇帝和宫廷每年随季节转换定期迁徙,迁徙中的行营成为国家政治中心。

经济方面 阿保机提倡发展农业,垦艺荒田,接受农耕生活

文化方面 参照汉字创制契丹文字,接受汉族文化

对外关系方面 辽与北宋对峙时期,大部分时间维持了和平局面,通使频繁,贸系易活跃。

统治措施

辽朝的职官设置为南北面官制。

1.北面官负责契丹等游牧民族事务;

2.南面官负责以汉人为主的农耕民族事务。

皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。

迁徙中的行营成为国家政治中心

辽朝的职官设置:

知识延伸:一、“藩汉分治”“藩汉分治”不是民族压迫、剥削制度,是辽统治者采取的一种统治制度。其含义是以北面官用国制,即用契丹的传统制度统治契丹人和其他少数民族;以南面官仿汉制统治汉人和渤海人。它的特点是“因俗而治”,但不是一种民族压迫、剥削制度。因为契丹人并不都是统治阶级,其中也有受剥削和压迫的劳苦者,汉人也并非都是受剥削、受压迫者,其中也有官僚地主,他们和契丹统治者一起共同剥削、压迫辽国人民,这种制度的实质仍是一种阶级剥削和阶级压迫。

二、南北面官制的的内容和影响1.内容:北面官为统治契丹和其他游牧民族所建立的一种特殊制度,担任者一般是契丹贵族,主要是宗室和外戚,终辽一代,始终是贵族政府。北面官系统是辽政权重心所在。南面官是辽统治者模仿唐代制度而建立的一套管理汉人的机构。较重要的机构有汉人枢密院和尚书省,由于决策权掌握在北面官机构,所以南面官中书省、门下省都有名无实。

2.影响:(1)促进了社会经济的迅速发展。采取了以南北两面官制为核心的“因俗而治”国策后,各族民众和谐相处,农业、畜牧业、手工业等诸业生产得到均衡发展。(2)促进了辽朝思想文化的迅速发展。南北面官制度建立后,辽朝开始转向信奉儒学。为扩大儒学的影响,辽朝统治者设立了国子监、国子学等,促进了思想文化的发展。

2.党项族

材料:党项,汉西羌之别种……世代割据袭……1038年,李元昊建国,以夏为国号,称“大夏”。又因其在西方,宋人称之为“西夏”。

——《西夏王国与东方金字塔》

①政治上:西夏的制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称。

②经济上:鼓励垦荒,发展农牧经济。

③文化上:仿照汉文创制西夏文字;大量翻译汉文典籍。

④对外关系:名义上先后向北宋、金称臣,实际上保持独立。

统治措施:

二、金朝入主中原

上曰:‘辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。金之色白,完颜部色尚白。’于是国号大金,改元收国。”

兵农合一:猛安谋克

知识拓展:一、全面认识猛安谋克制猛安谋克,女真语音译。猛安,意为千、千夫长,是部落单位;谋克,意为百、百夫长,为氏族单位。(1)演变:由氏族部落组织到军事织再到地方行政组织。(2)性质:是一种兵农合一制度。既是军事组织,又是地方行政组织。(3)内容:各户壮丁平时从事生产,战时出征。(4)作用:这种兵农合一的制度,不仅节约了财政开支,而且能保证军队有较强的战斗力,同时加速了女真族的封建化进程。

二、金朝走向衰落的原因1、对北方的统治缺乏政治和文化基础。2、金后期统治阶层的腐化与内部权力斗争。3、蒙古族的崛起和政权的建立。4、统治区内汉人的反抗。

民族政权并立简表

政权名称 建立时间 建立民族 建立者 都城

辽(契丹) 10世纪初 契丹族 上京

北宋 汉族 东京

西夏 11世纪前期 党项族 兴庆

12世纪初期 女真族 阿骨打 中都

南宋 汉族 赵构

阿保机

960年

赵匡胤

元昊

金

1127年

临安

三、从蒙古崛起到元朝统一

铁木真

铁木真,生于1162年,1184年前后被推为“可汗”,从此开始统一蒙古和漠北的事业。1206年,建立蒙古汗国。1227年率军进攻西夏,7月,病死于六盘山。

措施

(1)行政:建立了军事、行政和生产相

结合的制度;建立司法机构

(2)军事:组建了一支万人护卫部队

(3)文化:创制蒙古文字

促进了蒙古族的发展壮大

1227年蒙古军队灭西夏前夕,成吉思汗病逝。

内蒙古成吉思汗陵墓

2.蒙古灭金

早在1211年,成吉思汗为摆脱金的奴役,就亲帅大军攻金,但没有达到灭金的目的。

窝阔台汗改而采取“联宋攻金”的策略。在南宋军与蒙古军联合攻打下,1234年,金朝灭亡。

元朝的建立与统一

1.元朝的建立

"大元"的国号出自儒家经典《易经》中的"大哉乾元"一句,表现了元统治者欲一统天下的志向。

(1)中央:设中书省、枢密院和御史台。①中书省:上承天子、下总百司,是当时最高行政机关。(知识拓展:1、元朝建立后,废除三省,实行一省制,只设中书省。一省制不等于一相制中书省的长官为左、右丞相和平章政事,是元朝的宰相;2、元朝中书省和隋唐中书省权力不同,元朝中书省是最高权力机构,隋唐中书省是中央三省中的一省,是决策机构,负责草拟政令。)②枢密院:掌握军权,为最高军事管理机关。③御史台:负责监督百官,是最高的监察机关。

知识拓展:1、为我国明清以后的地方行政区划分奠定了初步基;2、元朝在中央设中书省总理全国政务在地方上设行中书省,简称行省或省,但不能就此认为行省就是地方机构。行省起初是临时性的中央机构的派出机构,即代表中央行使权力,后来才逐渐演化成固定的地方行政机构,掌管辖区内的军政要务

南宋都城临安被攻占,宋室南迁,1279年,宋末帝8岁的赵昺( bǐng )被大臣陆秀夫背着跳海而死,南宋覆亡。

有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员(面积)之广,咸不逮元。

——《元史·地理志》

影响:结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,为统一多民族国家的进一步发展奠定了基础

思考:元的统一是我国封建社会在结束大分裂之后的第几次大统一?

四、行省制度

1.中央集权制度

元朝建立后,废除三省,实行一省制,只设中书省,中书省长官为左右丞相和平章政事,是元代宰相,六部归中书省。

元初本拟采用三省制,侍御史高鸣进谏,认为三省的行政效率不如一省,“方今天下大于古,而事益繁,取决一省,犹曰有雍,况叁省乎”元世祖采纳了他的建议。

元朝实行“一省制”是自隋唐以来加强皇权、削弱相权的一次反弹。

元朝是少数民族统治的时代,一省制是螺旋式前进中的回流。

2.行省制度

(1)目的:对空前辽阔的疆域进行有效的统治

(2)含义:行政区划与管理的制度

(3)实施

①中央直辖:“腹里”

②行省管理:行省、宣政院

③行省之下:设置路、府、州、县

材料一:元朝的行省实际上封建中央集权分寄于地方,故行省官员的权力相当大。它负责处理境内政治、军事、经济等各类事务,此外行省还有一个重要职能是聚集境内财富,以供中央需要。

——《中学历史教学史料汇编》

思考:根据材料,归纳行省的特点。

材料二:各行省的重大民政事务,必须呈报中书省;军政要务则需呈报枢密院。没有中书省、枢密院转发的诏旨,行省官员既不能更改赋税,也不得调动军队。

权力较大,但受制于中央(中央集权)

行省制度历史作用:

五、元朝的民族关系

回

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

四等人制

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 原西夏人和畏兀儿人等

第三等 汉人 原金统治区的汉族、契丹和女真族等

第四等 南人 原南宋统治区的汉族、其他各族等

知识延伸:正确认识元朝的“四等人制”“四等人”的划分既满足了维持大一统的需要,也是对五代以来民族融合成果的一种承认,以蒙古人为国之根本、色目人和汉人互相牵制的政策又导致了民族分布格局的巨大变化,进而为更大范围内的民族融合创造了条件。但是这种不公平的民族等级制度不仅对广大人民造成心理上的创伤,而且使多数人对元朝的统治心生厌恶,使统治区域内各民族、各地区之间的矛盾加剧,社会动荡,给元朝的统治带来不利的影响。到了元朝末年,被蒙古人压迫的其他民族纷纷掀起了起义的浪潮,元朝深陷其中难以自救,最终走向了覆灭。

4、元朝灭亡(1)原因:民族矛盾和阶级矛盾尖锐。(2)概况:14世纪中叶,农民起义相继在中原和南方爆发,不久元朝灭亡,以宫廷贵族为核心的一部分蒙古人退回草原。大批留居内地的蒙古人、色目人等,逐渐与汉族相融合

。

五、古代中国三大地方行政制度——分封制、郡县制和行省制的比较(重点)

分封制 郡县制 行省制

不同点 盛行时代 奴隶社会的行政制度,盛行于西周。 几乎整个封建时代。 确立并盛行于元朝,为后世所继承。

和中央政府的关系 诸侯相对独立,权力与地位可以世袭在地方有设置官员、建立武装、征派赋役的权力。 郡县是中央政府下属的地方行政机构受中央政府直接管辖,长官由皇帝直接任命。 行省是中央最高行政机关中书省的派出机构,其行政长官直接对中书省负责。

作用 前期以积极作用为主,后期破坏了国家统一和社会安定。 不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家的统一,而且经过后世的调整和补充,其积极作用愈益明显。 相同点 都是中国古代重要的地方行政制度;目的都是巩固统治;都在一定时期内产生过积极作用。 知识延伸:一、古代中国中央加强对地方管理的趋势及特点1、演变趋势(1)由分封制到郡县制,反映了地方官吏任用原则由宗法血缘关系到中央行政任命的变化,体现了中国古代政治由贵族政治向官僚政治转变。(2)从郡县制到行省制,反映了地方管理方式由中央垂直管理向中央派驻管理转变,体现了地方权力日益削弱,中央集权不断加强的趋势。

2、特点(1)地方权力日益分散和削弱,中央权力日益加强。(2)中央严格控制地方政权,地方没有独立的行政体系。(3)地方官吏必须服从中央,完全听命于皇帝。(4)中央对地方实行多层次、多渠道的管理,地方基层行政组织长期稳定。(5)地方没有相应的自主权,对中央和皇帝绝对依赖,难以实施有效的治理。

二、少数民族封建化的主要表现(1)经济上,由渔猎、游牧向农耕转化(2)政治上,采用汉族封建王朝的官制、法律(3)文化上,学习汉族先进文化。(4)生活上,由迁徙到逐步定居。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进