选择性必修1第三单元 法律与教化 测试卷 (word版含答案)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第三单元 法律与教化 测试卷 (word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 81.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-10-20 11:00:44 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年第三单元测试卷(基础卷)

考试时间:90分钟;总分:100分

单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.秦简中有名称的法律共有二十九种,涉及经济的有《田律》、《厩苑律》、《仓律》、《金布律》、《关市律》、《工律》、《工人程》、《均工》、《徭律》、《传食律》、《牛羊律》等十余种,证实了秦代泰山石刻所云“治道运行,诸产得宜,皆有法式”。这表明秦朝()

A.刑法严苛激化社会矛盾 B.重视农工商全方面发展

C.放弃了重农抑商的政策 D.运用经济立法调节生产

2.王阳明在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知,《南赣乡约》的推行()

A.表明乡约具有明显的民办色彩 B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控 D.增强了民众的情感归属意识

3.《唐律疏议》对监察官员受财行为的入罪门槛非常低,受财一尺即予处罚,而“一尺”的数额要求基本上等同于没有数额限制。《唐律疏议》的上述规定()

A.强调对官员的轻罪重罚 B.有助于推动吏治的清明

C.凸显监察官的政治地位 D.逐渐杜绝官员职务犯罪

4.下表所示为中国古代不同时期的一些法律条文。这些法律条文表明()

法律条文 出处

“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.君主专制权威不断强化 B.儒家治国思想不合时宜

C.等级制度受到强烈冲击 D.司法审判渗透儒家伦理

5.孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者()

A.推行仁政 B.以法治国 C.规范行为 D.监督民众

6.睡虎地秦墓出土的竹简记载,隐瞒不报仓库粮草的或隐匿田赋的,要处以盗窃罪。如主管官吏不加惩治或知情不报,则与罪犯同罪。上述规定的目的是()

A.崇尚法律权威 B.完善监察机构 C.严格控制民众 D.规范官吏从政

7.《唐律疏议》规定商人有行滥短狭者(指假冒伪劣商品)而卖者,杖六十,得利赃重者按盗窃论处;宋代《太平广记》中有商人背信弃义而家遭火灾等记载。这说明唐宋时期()

A.严格推行重农抑商 B.获取重利遭到严惩

C.注重规范商业行为 D.商人笃信因果之说

8.《秦律·法律答问》记载:“父盗子,不为盗。今假父(即继父)盗假子(即继子),何论?当为盗。”对此理解最准确的是()

A.秦朝用法律来规范经济关系 B.继子未被当做家庭成员看待

C.体现秦律尊卑不同罚的原则 D.秦律保护继子的私有财产权

9.天主教的“恩典说”较为神秘,被解释为神秘的、超自然的存在。恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递。这种“恩典说”()

A.制约个性自由 B.否定基督教会 C.宣传“因信称义” D.重塑上帝权威

10.拿破仑曾说:“我拥有许多军队,但我也不能侵占一块土地,因为侵犯一个人的所有权,就是侵害所有人的权利。”在此思想影响下制定的《法国民法典》()

A.适应了对外扩张需要 B.顺应了拿破仑的称帝意愿

C.有利于维护封建特权 D.维护了法国大革命的成果

11.哥白尼的日心说曾遭到路德的恶毒咒骂,而著名的西班牙人文主义者塞尔维特,在正要发现血液循环的时候,虽然逃离了罗马天主教会的监狱,却最终惨死在加尔文教的火刑架上,这说明()

A.宗教改革发展了人文主义 B.教会对人文主义爱恨交加

C.宗教改革具有反理性特点 D.宗教改革将矛头指向天主教

12.罗马人的法律规定:如果相邻一方违反法律规定的限制,则邻人可以通过民众诉讼来主张对义务违反者实施法律上的处罚。由此可知,在古代罗马()

A.邻里关系已威胁到社会稳定 B.法律以维护公共利益为宗旨

C.民众社会行为受到法律制约 D.“以法治国”的原则得到践行

13.(2019黑龙江铁人中学高一月考)1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法()

A.成为近代西方的主要法学渊源和法律先导

B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论

D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

14.公元3世纪时,哥尔迪安皇帝授予25岁以下继承人拒绝继承的特权,并在后来扩及于军人,目的是使军人避免“概括继承”中潜在债务的风险。后来,査士丁尼确立了“有限继承”原则,使这一特权发展成为普避性规则。由此可见,罗马法()

A.不断地发展完善 B.只将特权赋予军人

C.牺牲公民的权利 D.让公民均享有特权

15.罗马法学家西塞罗说:“官员的职责在于领导发布正确的、有益的、与法律相一致的政令。犹如法律指导官员,官员也应当这样指导人民,因此完全可以说,官员是说话的法律,法律是不说话的官员。”这反映出他的主张是( )

A.政府官员的主要职责是制定法律 B.真正的法律必定是正义和善良的

C.法律是约束政府官员行为的准绳 D.权力的行使必须服从法律的规定

16.533年,汇编而成的《查士丁尼学说汇纂》在序言中阐明罗马法律的定义:“善良”即道德,“公平”即正义,合而为法律本质的自然法观念。这反映出罗马法()

A.建立在前人立法基础之上 B.始终恪守公平的道德理念

C.摒弃违背自然规律的成分 D.实现道德与法治有机结合

17.党中央在《中共中央关于经济体制改革若干问题的决定》中曾指出:经济体制改革的成果需要用法律加以现固。法律是国家引导改革、调控经济的主要工具之一。这体现的新时期中国的治国理念是()

A.依法治国 B.宏观调控 C.依法执政 D.民主立法

18.2015年,习近平指出:“弘扬爱国主义精神,必须把爱国主义教育作为永恒主题。要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。要深化爱国主义教育研究和爱国主义精神阐释。”这反映出()

A.爱国主义教育的重要性 B.爱国主义教育的可操作性

C.精神文明建设的紧迫性 D.精神文明建设的主导地位

19.党的十一届三中全会后,对1978年宪法进行了两次部分修改,1979年五届全国人大二次会议按小平同志批示的原则修改了宪法和地方组织法等,1980年五届全国人大三次会议宣布取消1978年宪法中关于公民有“四大”(大鸣、大放、大字报、大辩论)权利的规定,由此可见当时( )

A.1978年宪法迭经修改已臻完善 B.宪法至高地位得到真正确立

C.社会主义法制建设亟待加强 D.宪法为核心的法律体系已建立

20.中国十一届全国人大三次会议再次修改选举法,明确规定我国城市与乡村按照相同人口比例选举人大代表。历史上曾出现过城乡代表的比例是8比1、4比1、1比1……城乡选举人大代表人口比例的变化反映出()

A.法律面前人人平等 B.民主政治渐进式发展

C.城乡差距逐渐消失 D.已实现了全民普选权

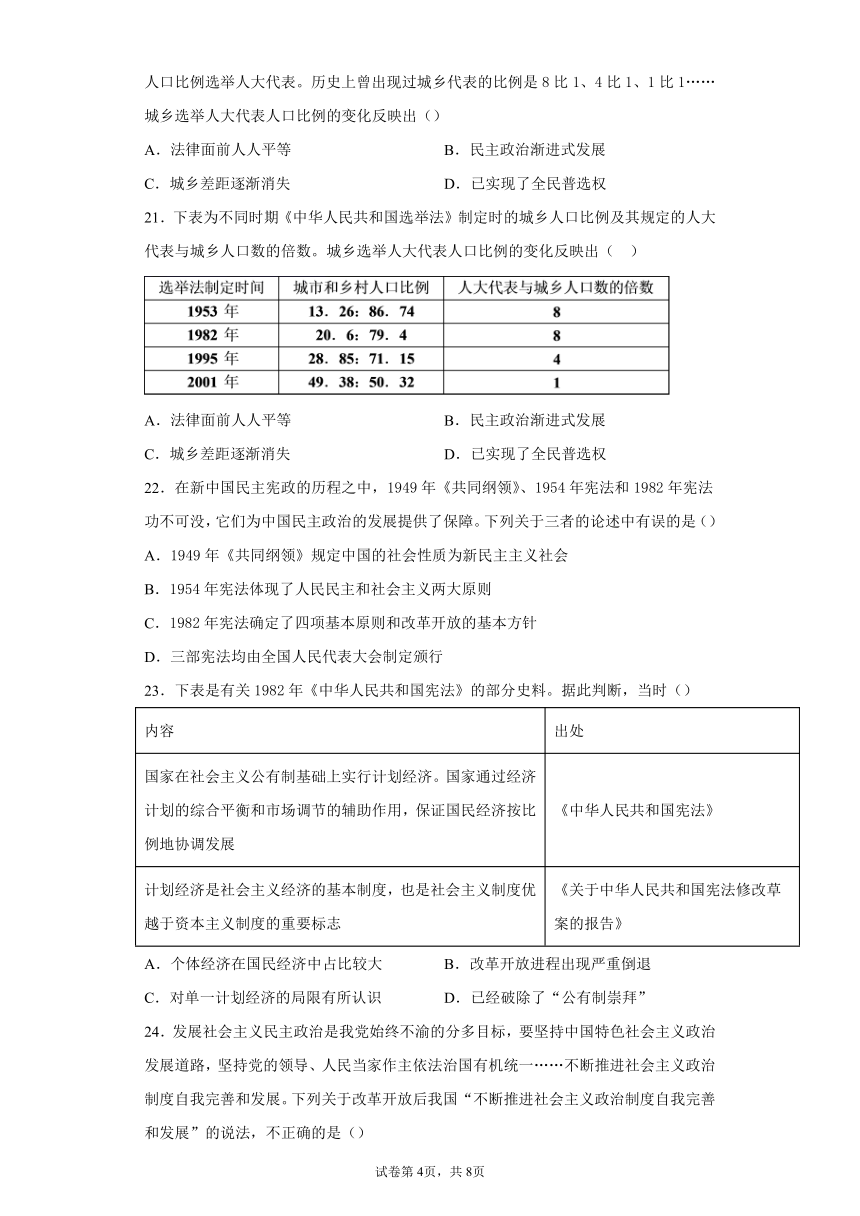

21.下表为不同时期《中华人民共和国选举法》制定时的城乡人口比例及其规定的人大代表与城乡人口数的倍数。城乡选举人大代表人口比例的变化反映出( )

A.法律面前人人平等 B.民主政治渐进式发展

C.城乡差距逐渐消失 D.已实现了全民普选权

22.在新中国民主宪政的历程之中,1949年《共同纲领》、1954年宪法和1982年宪法功不可没,它们为中国民主政治的发展提供了保障。下列关于三者的论述中有误的是()

A.1949年《共同纲领》规定中国的社会性质为新民主主义社会

B.1954年宪法体现了人民民主和社会主义两大原则

C.1982年宪法确定了四项基本原则和改革开放的基本方针

D.三部宪法均由全国人民代表大会制定颁行

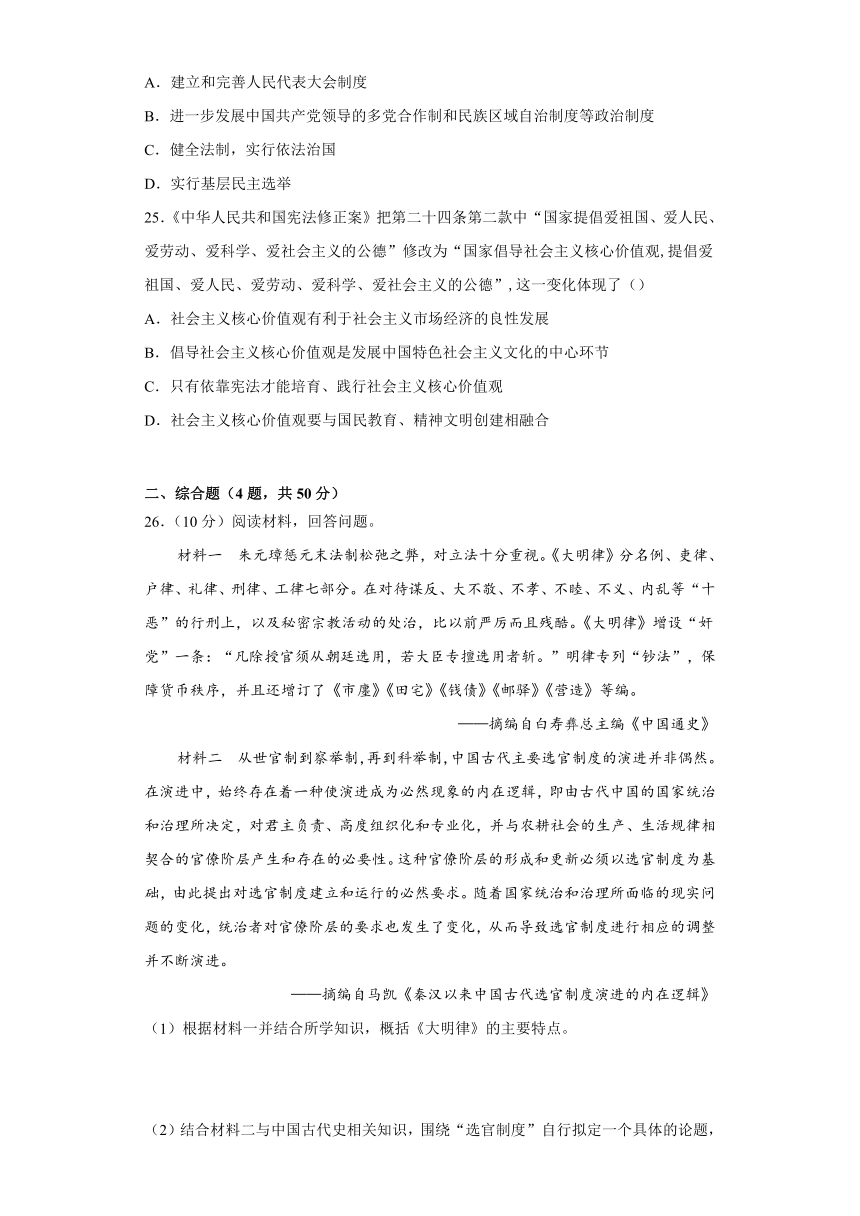

23.下表是有关1982年《中华人民共和国宪法》的部分史料。据此判断,当时()

内容 出处

国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展 《中华人民共和国宪法》

计划经济是社会主义经济的基本制度,也是社会主义制度优越于资本主义制度的重要标志 《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》

A.个体经济在国民经济中占比较大 B.改革开放进程出现严重倒退

C.对单一计划经济的局限有所认识 D.已经破除了“公有制崇拜”

24.发展社会主义民主政治是我党始终不渝的分多目标,要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主依法治国有机统一……不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。下列关于改革开放后我国“不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”的说法,不正确的是()

A.建立和完善人民代表大会制度

B.进一步发展中国共产党领导的多党合作制和民族区域自治制度等政治制度

C.健全法制,实行依法治国

D.实行基层民主选举

25.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了()

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

二、综合题(4题,共50分)

26.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 朱元璋惩元末法制松弛之弊,对立法十分重视。《大明律》分名例、吏律、户律、礼律、刑律、工律七部分。在对待谋反、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱等“十恶”的行刑上,以及秘密宗教活动的处治,比以前严厉而且残酷。《大明律》增设“奸党”一条:“凡除授官须从朝廷选用,若大臣专擅选用者斩。”明律专列“钞法”,保障货币秩序,并且还增订了《市廛》《田宅》《钱债》《邮驿》《营造》等编。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 从世官制到察举制,再到科举制,中国古代主要选官制度的演进并非偶然。在演进中,始终存在着一种使演进成为必然现象的内在逻辑,即由古代中国的国家统治和治理所决定,对君主负责、高度组织化和专业化,并与农耕社会的生产、生活规律相契合的官僚阶层产生和存在的必要性。这种官僚阶层的形成和更新必须以选官制度为基础,由此提出对选官制度建立和运行的必然要求。随着国家统治和治理所面临的现实问题的变化,统治者对官僚阶层的要求也发生了变化,从而导致选官制度进行相应的调整并不断演进。

——摘编自马凯《秦汉以来中国古代选官制度演进的内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《大明律》的主要特点。

(2)结合材料二与中国古代史相关知识,围绕“选官制度”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合)

27.(12分)阅读材料,回答下列问题。

材料 “养老”在中国古代的礼制中有着相当重要的地位。宋至清末,是中国古代家庭养老系统的强化阶段。宋政府严格要求子孙与祖父母、父母同居共处。二代户中父亲为家长,三代户中祖父为家长。家庭中的所有财产均归家长专之,“卑幼不得而自专也”。人们强调“天下无不是底(的)父母,父有不慈而子不可以不孝”,一切以父母的喜怒哀乐为行事标准。《清律例》还规定“父母控子,即照所控办理,不必审讯”。家庭养老所追求的不只是养老行为对老年人生活的实际利益,更是养老行为中蕴含的所谓“理”。“孝德”是选拔官吏的重要参照,统治阶层对于“尊老养老”的态度在某种程度上被视为统治合法性的依据。

——摘编自姚远《中国家庭养老研究》

(1)根据材料,指出宋以后古代中国养老观念的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析古代中国养老观念形成的原因及对当今中国的影响。

28.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 在罗马法的发展史上,万民法成长和法学家活跃时期是罗马法律和法学空前繁荣昌盛时期。这一时期,内战停止,国土继续扩张,各地交通发展起来,人口流动加剧,民族人民之间联系加强,罗马的商业和手工业极兴盛,出现了许多新兴的大城市。商品经济的高度发展,使各族人民的平等权利得到充分表现。所有这些不仅在客观上提供了建立统一法律体系的要求,而且也为法律的发展和法学的繁荣提供了深厚的社会基础。同时,希腊哲学中的自然法思想也在罗马境内流行起来,它提出的理性、正义、诚实等理念为法律找到了一个更加高尚和神圣的目标。

——摘编自郭守兰、曹全来《西方法文化史纲》

材料二 英国是一个法治传统悠久的国家,中世纪前期的英国,国王和贵族之间维系着一种双向契约关系。中世纪后期英国国王不断加强王权,危害到了贵族们的封建权益。13世纪初,贵族集团发起了反对英国国王的武装起义,并迫使其签署《大宪章》。《大宪章》共63条,其中,第12条和14条规定除传统封建捐税外,任何赋税必须经“全国公意许可”,为取得全国公意许可,需召开封建大会议;第30条规定:未经自由民同意,任何郡长或执行吏都不得擅取其车马作为运输之用;第61条规定:贵族须推选出25位代表,监督《大宪章》的落实;第63条规定:教会应享有自由,英国臣民及其子孙后代充分而全然享受《大宪章》所述各项自由、权利与特权。

——摘编自程汉大《大宪章)与英国宪法的起源》等

材料三 美国宪法虽然产生于独立战争的革命胜利之后,但它深受英国等欧洲大陆启蒙思想的影响,是最先以成文法的形式将启蒙思想家的理想宪政化的楷模。同时也是美国人宪政实践的总结,并具随着社会变迁而不断完善和发展。美国宪法的创制与实施形成了富有特色的宪政文化,其规定的政权组织形式典型地体现了三权分立相互制衡的组织原则,有关公民权利的宪法修正案即人权法案反映权利至上、公权力依程序行使的法治原则。用宪法形式确立的美国式的三权分立制衡的政治架构和宪政运作范式,是对西方法治观念传统的继承和发展,具有其独特的法律文化意义。

——据季金华、金成富《美国宪法的成长及其法律文化意义探析》整理

(1)根据史料一,概括影响罗马法发展的因素。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括英国《大宪章》的特点并分析其产生的原因。

(3)根据史料三,概括美国宪政的原则,结合所学知识说明美国宪法制定的目的。

29.(14分)政治活动是人类社会活动的重要组成部分,在漫长的中国社会发展进程中,经历了从专制到民主,从人治到法治的发展趋势。阅读材料,回答问题。

材料一 唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一“敕”字,然后由政事堂盖印“中书门下”之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 1912年,孙中山主持制定了《临时约法》,其用意,“一以表示我党国民革命真意义之所在,一以杜防盗憎主人者,与国民共弃之”,表现了革命派在交出名器之前企图用约法限制袁世凯的努力。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 1954年宪法既确认了社会主义原则和人民民主原则,又在原则实现的具体方法和步骤上,不拘泥于某种固定的模式。它记载了我国人民一百多年来英勇奋斗的胜利成果,又总结了建国五年来革命和建设的经验,丰富和发展了《共同纲领》。

——曹建民《中国特色社会主义法治问题研究》

材料四 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表演讲:1978年,在邓小平先生倡导下,以中共十一届三中全会为标志,中国开启了改革开放历史征程,从农村到城市,从试点到推广,从经济体制改革到全面深化改革,40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

(1)材料一中“委员制”指什么制度?结合所学概述该制度实施的意义。

(2)根据材料二,概括《临时约法》制定的目的。

(3)根据材料三概括“1954年宪法”的特征,并结合所学,简析1954年宪法的意义。

(4)根据材料四并结合所学知识,列举我国改革开放40年来在政治方面取得的成就。

试卷第2页,共8页

参考答案

1-5.DBBDC 6-10.DCCAD 11-15.CCAAD 16-20.DAACB 21-25.BDCAD

26.(1)条例繁杂,内容广泛;儒法结合;严刑酷法;重视经济立法

(2)论题:选官制度是中国古代王朝统治的基石

阐述:自秦汉选官制度变革以来,以察举制、九品中正制和科举制为代表的古代选官制度,在其变革过程中,更加适应了国家统治的需要,为封建王朝统治奠定了基础。秦朝“以法为教,以吏为师”,使得古代政治由贵族政治逐渐转向了官僚政治,改变了自古以来的选官标准,对后世影响深远;汉朝的察举制、魏晋南北朝时期的九品中正制,使得选官制度更加合理化,并适应了儒家思想的发展,成功获得士阶层的支持;隋唐至明清的科举制,历经千余年变革,深植于中国古代社会,扩大了统治基础,增强了统治阶层力量,更使得国家统治日趋合理化。综上所述,我国古代不同朝代采取了不同的选官制度,是为了适应时代的发展,社会的进步而做出的调整,也是历朝历代加强统治的需要,所以作为一种制度应与时俱进。

27.(1)内容:以家庭养老为主;子女应孝敬并赡养父母;重视孝道教化;以养儿防老为主;注重物质和精神养老的统一;养老具有政治意义。

(2)原因:小农经济的发展;封建政府的推动;宗法观念的影响;儒家对“孝”的注重和提倡;宋以来进一步强化“三纲五常”。

影响:赡养父母在今天仍然是中国人的义务和法定责任;“养老敬老”的传统美德深入人心;有利于完善中国特色的养老保障体系;有利于和谐社会的发展。

28.(1)因素:政局的稳定与领土的扩张;各民族人民之间的交往与联系增强;商品经济的发展;各族人民平等权利的发展。

(2)特点:法律至上,法律对王权有限制作用;注重保护私有财产;重视对法律的监督和落实;注重保障臣民的自由与权利。原因:中世纪英国国王与贵族形成的契约关系、政治协商传统;随着王权与贵族的矛盾激化,臣民反专制的斗争激烈;人民争取民主、自由的意识高涨。

(3)原则:权力制衡、人民权利至上、程序优先。目的:限制政府权力,保障人民主权和自由。

29.(1)制度:三省六部制;评价:分工明确,提高办事效率;分割相权,加强了皇权。

(2)目的:明确革命的意义;限制袁世凯的权利。

(3)特征:原则性与灵活性的结合;历史与现实的结合。

意义:是中国第一部社会主义类型的宪法;加强了人民民主专政,巩固了中国人民革命和建设的成果;提高了人民建设社会主义的积极性,为社会主义民主和法制建设奠定了基础;反映了国家在过渡时期的根本要求。

(4)政治成就:社会主义民主法制的发展(基层民主选举、依法治国等);一国两制的成功实践(若答香港、澳门的回归或大陆与台湾的深度交往促进了祖国统一大业等);积极参加以联合国为中心的多边外交;与其他大国或第三世界国家的具体外交史实也可。

答案第2页,共2页

答案第1页,共2页

考试时间:90分钟;总分:100分

单选题(共25题,每题2分,共计50分。)

1.秦简中有名称的法律共有二十九种,涉及经济的有《田律》、《厩苑律》、《仓律》、《金布律》、《关市律》、《工律》、《工人程》、《均工》、《徭律》、《传食律》、《牛羊律》等十余种,证实了秦代泰山石刻所云“治道运行,诸产得宜,皆有法式”。这表明秦朝()

A.刑法严苛激化社会矛盾 B.重视农工商全方面发展

C.放弃了重农抑商的政策 D.运用经济立法调节生产

2.王阳明在率军镇压南赣等地的动乱后,制定并推行《南赣乡约》,结果,“近被政教,甄陶稍识,礼度趋正,休风惟日有渐矣。士知守法,民皆力农,骎骎乎有振兴之意”。由此可知,《南赣乡约》的推行()

A.表明乡约具有明显的民办色彩 B.促进了当地社会秩序的稳定

C.强化了政府对乡约组织的管控 D.增强了民众的情感归属意识

3.《唐律疏议》对监察官员受财行为的入罪门槛非常低,受财一尺即予处罚,而“一尺”的数额要求基本上等同于没有数额限制。《唐律疏议》的上述规定()

A.强调对官员的轻罪重罚 B.有助于推动吏治的清明

C.凸显监察官的政治地位 D.逐渐杜绝官员职务犯罪

4.下表所示为中国古代不同时期的一些法律条文。这些法律条文表明()

法律条文 出处

“子告父母、妇告威公(公婆)奴婢告主”则“勿听而弃告者市” 汉简《二年律令·告律》

“告祖父母、父母者,绞” 《唐律疏议·斗讼律》

“弟不证兄、妻不证夫、奴婢不证主” 《大明律》

“亲属相为容隐” 《大清律例·刑律·诉讼》

A.君主专制权威不断强化 B.儒家治国思想不合时宜

C.等级制度受到强烈冲击 D.司法审判渗透儒家伦理

5.孔子认为“身正”是为政者的重要品质,“不能正其身,如正人何?”韩非子主张立法者“不游意于法之外,不为惠于法之内”。他们这是倡导统治者()

A.推行仁政 B.以法治国 C.规范行为 D.监督民众

6.睡虎地秦墓出土的竹简记载,隐瞒不报仓库粮草的或隐匿田赋的,要处以盗窃罪。如主管官吏不加惩治或知情不报,则与罪犯同罪。上述规定的目的是()

A.崇尚法律权威 B.完善监察机构 C.严格控制民众 D.规范官吏从政

7.《唐律疏议》规定商人有行滥短狭者(指假冒伪劣商品)而卖者,杖六十,得利赃重者按盗窃论处;宋代《太平广记》中有商人背信弃义而家遭火灾等记载。这说明唐宋时期()

A.严格推行重农抑商 B.获取重利遭到严惩

C.注重规范商业行为 D.商人笃信因果之说

8.《秦律·法律答问》记载:“父盗子,不为盗。今假父(即继父)盗假子(即继子),何论?当为盗。”对此理解最准确的是()

A.秦朝用法律来规范经济关系 B.继子未被当做家庭成员看待

C.体现秦律尊卑不同罚的原则 D.秦律保护继子的私有财产权

9.天主教的“恩典说”较为神秘,被解释为神秘的、超自然的存在。恩典须通过神职人员传授给人,并要通过仪式来进行这种传递。这种“恩典说”()

A.制约个性自由 B.否定基督教会 C.宣传“因信称义” D.重塑上帝权威

10.拿破仑曾说:“我拥有许多军队,但我也不能侵占一块土地,因为侵犯一个人的所有权,就是侵害所有人的权利。”在此思想影响下制定的《法国民法典》()

A.适应了对外扩张需要 B.顺应了拿破仑的称帝意愿

C.有利于维护封建特权 D.维护了法国大革命的成果

11.哥白尼的日心说曾遭到路德的恶毒咒骂,而著名的西班牙人文主义者塞尔维特,在正要发现血液循环的时候,虽然逃离了罗马天主教会的监狱,却最终惨死在加尔文教的火刑架上,这说明()

A.宗教改革发展了人文主义 B.教会对人文主义爱恨交加

C.宗教改革具有反理性特点 D.宗教改革将矛头指向天主教

12.罗马人的法律规定:如果相邻一方违反法律规定的限制,则邻人可以通过民众诉讼来主张对义务违反者实施法律上的处罚。由此可知,在古代罗马()

A.邻里关系已威胁到社会稳定 B.法律以维护公共利益为宗旨

C.民众社会行为受到法律制约 D.“以法治国”的原则得到践行

13.(2019黑龙江铁人中学高一月考)1804年的《法国民法典》借鉴了《查士丁尼民法大全》中的《法学阶梯》的结构体系,并确立了所有权绝对、契约自由、过失责任三项基本原则。它与《德国民法典》是欧洲大陆法系的两大具有代表性的法律制度。这表明罗马法()

A.成为近代西方的主要法学渊源和法律先导

B.为推动资本主义发展提供了有力武器

C.成为资产阶级对外扩张征服世界的理论

D.是世界史上最早的系统完备的法律体系

14.公元3世纪时,哥尔迪安皇帝授予25岁以下继承人拒绝继承的特权,并在后来扩及于军人,目的是使军人避免“概括继承”中潜在债务的风险。后来,査士丁尼确立了“有限继承”原则,使这一特权发展成为普避性规则。由此可见,罗马法()

A.不断地发展完善 B.只将特权赋予军人

C.牺牲公民的权利 D.让公民均享有特权

15.罗马法学家西塞罗说:“官员的职责在于领导发布正确的、有益的、与法律相一致的政令。犹如法律指导官员,官员也应当这样指导人民,因此完全可以说,官员是说话的法律,法律是不说话的官员。”这反映出他的主张是( )

A.政府官员的主要职责是制定法律 B.真正的法律必定是正义和善良的

C.法律是约束政府官员行为的准绳 D.权力的行使必须服从法律的规定

16.533年,汇编而成的《查士丁尼学说汇纂》在序言中阐明罗马法律的定义:“善良”即道德,“公平”即正义,合而为法律本质的自然法观念。这反映出罗马法()

A.建立在前人立法基础之上 B.始终恪守公平的道德理念

C.摒弃违背自然规律的成分 D.实现道德与法治有机结合

17.党中央在《中共中央关于经济体制改革若干问题的决定》中曾指出:经济体制改革的成果需要用法律加以现固。法律是国家引导改革、调控经济的主要工具之一。这体现的新时期中国的治国理念是()

A.依法治国 B.宏观调控 C.依法执政 D.民主立法

18.2015年,习近平指出:“弘扬爱国主义精神,必须把爱国主义教育作为永恒主题。要把爱国主义教育贯穿国民教育和精神文明建设全过程。要深化爱国主义教育研究和爱国主义精神阐释。”这反映出()

A.爱国主义教育的重要性 B.爱国主义教育的可操作性

C.精神文明建设的紧迫性 D.精神文明建设的主导地位

19.党的十一届三中全会后,对1978年宪法进行了两次部分修改,1979年五届全国人大二次会议按小平同志批示的原则修改了宪法和地方组织法等,1980年五届全国人大三次会议宣布取消1978年宪法中关于公民有“四大”(大鸣、大放、大字报、大辩论)权利的规定,由此可见当时( )

A.1978年宪法迭经修改已臻完善 B.宪法至高地位得到真正确立

C.社会主义法制建设亟待加强 D.宪法为核心的法律体系已建立

20.中国十一届全国人大三次会议再次修改选举法,明确规定我国城市与乡村按照相同人口比例选举人大代表。历史上曾出现过城乡代表的比例是8比1、4比1、1比1……城乡选举人大代表人口比例的变化反映出()

A.法律面前人人平等 B.民主政治渐进式发展

C.城乡差距逐渐消失 D.已实现了全民普选权

21.下表为不同时期《中华人民共和国选举法》制定时的城乡人口比例及其规定的人大代表与城乡人口数的倍数。城乡选举人大代表人口比例的变化反映出( )

A.法律面前人人平等 B.民主政治渐进式发展

C.城乡差距逐渐消失 D.已实现了全民普选权

22.在新中国民主宪政的历程之中,1949年《共同纲领》、1954年宪法和1982年宪法功不可没,它们为中国民主政治的发展提供了保障。下列关于三者的论述中有误的是()

A.1949年《共同纲领》规定中国的社会性质为新民主主义社会

B.1954年宪法体现了人民民主和社会主义两大原则

C.1982年宪法确定了四项基本原则和改革开放的基本方针

D.三部宪法均由全国人民代表大会制定颁行

23.下表是有关1982年《中华人民共和国宪法》的部分史料。据此判断,当时()

内容 出处

国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用,保证国民经济按比例地协调发展 《中华人民共和国宪法》

计划经济是社会主义经济的基本制度,也是社会主义制度优越于资本主义制度的重要标志 《关于中华人民共和国宪法修改草案的报告》

A.个体经济在国民经济中占比较大 B.改革开放进程出现严重倒退

C.对单一计划经济的局限有所认识 D.已经破除了“公有制崇拜”

24.发展社会主义民主政治是我党始终不渝的分多目标,要坚持中国特色社会主义政治发展道路,坚持党的领导、人民当家作主依法治国有机统一……不断推进社会主义政治制度自我完善和发展。下列关于改革开放后我国“不断推进社会主义政治制度自我完善和发展”的说法,不正确的是()

A.建立和完善人民代表大会制度

B.进一步发展中国共产党领导的多党合作制和民族区域自治制度等政治制度

C.健全法制,实行依法治国

D.实行基层民主选举

25.《中华人民共和国宪法修正案》把第二十四条第二款中“国家提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”修改为“国家倡导社会主义核心价值观,提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德”,这一变化体现了()

A.社会主义核心价值观有利于社会主义市场经济的良性发展

B.倡导社会主义核心价值观是发展中国特色社会主义文化的中心环节

C.只有依靠宪法才能培育、践行社会主义核心价值观

D.社会主义核心价值观要与国民教育、精神文明创建相融合

二、综合题(4题,共50分)

26.(10分)阅读材料,回答问题。

材料一 朱元璋惩元末法制松弛之弊,对立法十分重视。《大明律》分名例、吏律、户律、礼律、刑律、工律七部分。在对待谋反、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱等“十恶”的行刑上,以及秘密宗教活动的处治,比以前严厉而且残酷。《大明律》增设“奸党”一条:“凡除授官须从朝廷选用,若大臣专擅选用者斩。”明律专列“钞法”,保障货币秩序,并且还增订了《市廛》《田宅》《钱债》《邮驿》《营造》等编。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》

材料二 从世官制到察举制,再到科举制,中国古代主要选官制度的演进并非偶然。在演进中,始终存在着一种使演进成为必然现象的内在逻辑,即由古代中国的国家统治和治理所决定,对君主负责、高度组织化和专业化,并与农耕社会的生产、生活规律相契合的官僚阶层产生和存在的必要性。这种官僚阶层的形成和更新必须以选官制度为基础,由此提出对选官制度建立和运行的必然要求。随着国家统治和治理所面临的现实问题的变化,统治者对官僚阶层的要求也发生了变化,从而导致选官制度进行相应的调整并不断演进。

——摘编自马凯《秦汉以来中国古代选官制度演进的内在逻辑》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《大明律》的主要特点。

(2)结合材料二与中国古代史相关知识,围绕“选官制度”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:观点明确,史论结合)

27.(12分)阅读材料,回答下列问题。

材料 “养老”在中国古代的礼制中有着相当重要的地位。宋至清末,是中国古代家庭养老系统的强化阶段。宋政府严格要求子孙与祖父母、父母同居共处。二代户中父亲为家长,三代户中祖父为家长。家庭中的所有财产均归家长专之,“卑幼不得而自专也”。人们强调“天下无不是底(的)父母,父有不慈而子不可以不孝”,一切以父母的喜怒哀乐为行事标准。《清律例》还规定“父母控子,即照所控办理,不必审讯”。家庭养老所追求的不只是养老行为对老年人生活的实际利益,更是养老行为中蕴含的所谓“理”。“孝德”是选拔官吏的重要参照,统治阶层对于“尊老养老”的态度在某种程度上被视为统治合法性的依据。

——摘编自姚远《中国家庭养老研究》

(1)根据材料,指出宋以后古代中国养老观念的主要内容。

(2)根据材料并结合所学知识,简析古代中国养老观念形成的原因及对当今中国的影响。

28.(14分)阅读材料,回答问题。

材料一 在罗马法的发展史上,万民法成长和法学家活跃时期是罗马法律和法学空前繁荣昌盛时期。这一时期,内战停止,国土继续扩张,各地交通发展起来,人口流动加剧,民族人民之间联系加强,罗马的商业和手工业极兴盛,出现了许多新兴的大城市。商品经济的高度发展,使各族人民的平等权利得到充分表现。所有这些不仅在客观上提供了建立统一法律体系的要求,而且也为法律的发展和法学的繁荣提供了深厚的社会基础。同时,希腊哲学中的自然法思想也在罗马境内流行起来,它提出的理性、正义、诚实等理念为法律找到了一个更加高尚和神圣的目标。

——摘编自郭守兰、曹全来《西方法文化史纲》

材料二 英国是一个法治传统悠久的国家,中世纪前期的英国,国王和贵族之间维系着一种双向契约关系。中世纪后期英国国王不断加强王权,危害到了贵族们的封建权益。13世纪初,贵族集团发起了反对英国国王的武装起义,并迫使其签署《大宪章》。《大宪章》共63条,其中,第12条和14条规定除传统封建捐税外,任何赋税必须经“全国公意许可”,为取得全国公意许可,需召开封建大会议;第30条规定:未经自由民同意,任何郡长或执行吏都不得擅取其车马作为运输之用;第61条规定:贵族须推选出25位代表,监督《大宪章》的落实;第63条规定:教会应享有自由,英国臣民及其子孙后代充分而全然享受《大宪章》所述各项自由、权利与特权。

——摘编自程汉大《大宪章)与英国宪法的起源》等

材料三 美国宪法虽然产生于独立战争的革命胜利之后,但它深受英国等欧洲大陆启蒙思想的影响,是最先以成文法的形式将启蒙思想家的理想宪政化的楷模。同时也是美国人宪政实践的总结,并具随着社会变迁而不断完善和发展。美国宪法的创制与实施形成了富有特色的宪政文化,其规定的政权组织形式典型地体现了三权分立相互制衡的组织原则,有关公民权利的宪法修正案即人权法案反映权利至上、公权力依程序行使的法治原则。用宪法形式确立的美国式的三权分立制衡的政治架构和宪政运作范式,是对西方法治观念传统的继承和发展,具有其独特的法律文化意义。

——据季金华、金成富《美国宪法的成长及其法律文化意义探析》整理

(1)根据史料一,概括影响罗马法发展的因素。

(2)根据史料二并结合所学知识,概括英国《大宪章》的特点并分析其产生的原因。

(3)根据史料三,概括美国宪政的原则,结合所学知识说明美国宪法制定的目的。

29.(14分)政治活动是人类社会活动的重要组成部分,在漫长的中国社会发展进程中,经历了从专制到民主,从人治到法治的发展趋势。阅读材料,回答问题。

材料一 唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决,送进皇宫画一“敕”字,然后由政事堂盖印“中书门下”之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。

——摘编自钱穆《国史新论》

材料二 1912年,孙中山主持制定了《临时约法》,其用意,“一以表示我党国民革命真意义之所在,一以杜防盗憎主人者,与国民共弃之”,表现了革命派在交出名器之前企图用约法限制袁世凯的努力。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 1954年宪法既确认了社会主义原则和人民民主原则,又在原则实现的具体方法和步骤上,不拘泥于某种固定的模式。它记载了我国人民一百多年来英勇奋斗的胜利成果,又总结了建国五年来革命和建设的经验,丰富和发展了《共同纲领》。

——曹建民《中国特色社会主义法治问题研究》

材料四 习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式发表演讲:1978年,在邓小平先生倡导下,以中共十一届三中全会为标志,中国开启了改革开放历史征程,从农村到城市,从试点到推广,从经济体制改革到全面深化改革,40年众志成城,40年砥砺奋进,40年春风化雨,中国人民用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗。

(1)材料一中“委员制”指什么制度?结合所学概述该制度实施的意义。

(2)根据材料二,概括《临时约法》制定的目的。

(3)根据材料三概括“1954年宪法”的特征,并结合所学,简析1954年宪法的意义。

(4)根据材料四并结合所学知识,列举我国改革开放40年来在政治方面取得的成就。

试卷第2页,共8页

参考答案

1-5.DBBDC 6-10.DCCAD 11-15.CCAAD 16-20.DAACB 21-25.BDCAD

26.(1)条例繁杂,内容广泛;儒法结合;严刑酷法;重视经济立法

(2)论题:选官制度是中国古代王朝统治的基石

阐述:自秦汉选官制度变革以来,以察举制、九品中正制和科举制为代表的古代选官制度,在其变革过程中,更加适应了国家统治的需要,为封建王朝统治奠定了基础。秦朝“以法为教,以吏为师”,使得古代政治由贵族政治逐渐转向了官僚政治,改变了自古以来的选官标准,对后世影响深远;汉朝的察举制、魏晋南北朝时期的九品中正制,使得选官制度更加合理化,并适应了儒家思想的发展,成功获得士阶层的支持;隋唐至明清的科举制,历经千余年变革,深植于中国古代社会,扩大了统治基础,增强了统治阶层力量,更使得国家统治日趋合理化。综上所述,我国古代不同朝代采取了不同的选官制度,是为了适应时代的发展,社会的进步而做出的调整,也是历朝历代加强统治的需要,所以作为一种制度应与时俱进。

27.(1)内容:以家庭养老为主;子女应孝敬并赡养父母;重视孝道教化;以养儿防老为主;注重物质和精神养老的统一;养老具有政治意义。

(2)原因:小农经济的发展;封建政府的推动;宗法观念的影响;儒家对“孝”的注重和提倡;宋以来进一步强化“三纲五常”。

影响:赡养父母在今天仍然是中国人的义务和法定责任;“养老敬老”的传统美德深入人心;有利于完善中国特色的养老保障体系;有利于和谐社会的发展。

28.(1)因素:政局的稳定与领土的扩张;各民族人民之间的交往与联系增强;商品经济的发展;各族人民平等权利的发展。

(2)特点:法律至上,法律对王权有限制作用;注重保护私有财产;重视对法律的监督和落实;注重保障臣民的自由与权利。原因:中世纪英国国王与贵族形成的契约关系、政治协商传统;随着王权与贵族的矛盾激化,臣民反专制的斗争激烈;人民争取民主、自由的意识高涨。

(3)原则:权力制衡、人民权利至上、程序优先。目的:限制政府权力,保障人民主权和自由。

29.(1)制度:三省六部制;评价:分工明确,提高办事效率;分割相权,加强了皇权。

(2)目的:明确革命的意义;限制袁世凯的权利。

(3)特征:原则性与灵活性的结合;历史与现实的结合。

意义:是中国第一部社会主义类型的宪法;加强了人民民主专政,巩固了中国人民革命和建设的成果;提高了人民建设社会主义的积极性,为社会主义民主和法制建设奠定了基础;反映了国家在过渡时期的根本要求。

(4)政治成就:社会主义民主法制的发展(基层民主选举、依法治国等);一国两制的成功实践(若答香港、澳门的回归或大陆与台湾的深度交往促进了祖国统一大业等);积极参加以联合国为中心的多边外交;与其他大国或第三世界国家的具体外交史实也可。

答案第2页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理